- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

【研報】綠色動力(1330.HK):未來兩年業績黑馬,預期漲幅38% 首募錢厚-Tcoins

http://xueqiu.com/8301293543/37014645T姐曰:2015年是公司業績拐點,2014年業績同比下降10-15%,原因是2014年上半年開工項目少,且新項目主要集中在下半年開工,導致建設工程收入的確認主要集中在2015、2016年,若公告業績下滑導致股價下跌給了天賜的介入機會。我們預計公司2014-2016年收入為9.56億元、15.7億元、19.5億元,淨利潤為1.25億元、2.16億元,2.77億元,年均復合增速達到40%。對應光大國際估值水平及公司確定性的業績增長,我們認為綠色動力環保(1330.HK)低估,建議買入,目標價5.8港幣,對應2015年28倍PE。

1)2012年4月國務院發佈《「十二五」全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》,垃圾發電行業進入黃金期。2012年開始年簽約量達到5萬噸/日,垃圾發電項目從簽約、籌備到建設,一個完整的週期需要18-24個月,故我們判斷2014-2016年是垃圾焚燒行業工程結算高峰期。

2)光大國際是焚燒行業不二的龍頭。這個行業成功的公司,一看背景,二看運營經驗,三看投資管理和成本控制。光大國際可謂天時地利人和。親爹(大股東)光大集團是大型央企,有錢有勢,靜脈園模式以及上下游產業鏈延伸保證率公司的高於同行業的內部收益率,標竿項目蘇州光大產業園以及豐富的項目運營經驗看得見摸得著。是一匹大白馬。

3)我們認為綠色動力將會是一批黑馬。公司業績具有極大的彈性,項目全部運營後垃圾處理能力將是現在的3.98倍。背靠大股東北京市國資委,拿項目拿錢都方便,戰略上產業鏈縱向延伸,未來內部收益率有提升空間,上市拓展融資能力,大項目以及國際市場開拓逐漸發力。我們判斷2015-2016年淨利潤分別增長70%,30%。

4)當然只說收益不講風險的報告是在耍流氓,我們認為公司前期著眼點在二三線城市,項目規模比較小,且受該地域垃圾清運能力以及規模的限制,導致簽約項目遲遲未能開工,雖然未來城鎮化的大趨勢這些地域會是潛力型的,但是預計短期內已簽訂項目不能開工也是不爭的事實,且小項目內部收益率低於大項目。

投資邏輯:

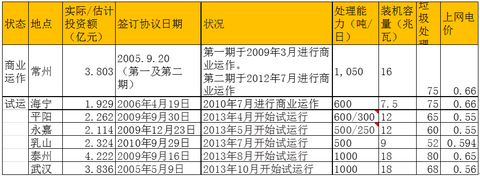

1.儲備項目是商業運營的3.98倍,確定性高,彈性大

△根據2013年年報材料,公司商業運行的垃圾處理能力為1650噸/日,試運營項目的垃圾處理能力為3600噸/日,合計處理能力為5250日/噸。我們按截至最近一期的半年報,公司在手項目儲備計算(加上二期項目),全部建成後,垃圾處理能到達到2.09萬噸/日內,是目前垃圾處理能力的3.98倍。

△截至到2014年5月份,光大國際已簽約規模達到3.1萬噸,目前光大國際的處理能力是1萬噸,而光大國際還有水務、光伏發電等其他業務。所以從未來收入彈性來看,綠色動力絕對是不折不扣的黑馬。

2.2014年業績低點,2015年結算高峰,V型反轉隱藏暴利空間

△公司上市後不久便發佈了中期業績預減公告,我們建議忽略。原因是,你見或不見,垃圾焚燒處理項目就在那裡。2014年上半年在建項目比較少,主要是惠州項目,2014年下半年安順、句容、薊縣項目分別在6、7、8月份動工,2015年開工的項目有章丘項目、平遙項目、青島項目、寧河項目、紅安項目、湖南省隆回縣。

△基於對北京市國資委入主後這兩年的執行能力以及垃圾焚燒行業必須快速跑馬圈地追趕龍頭企業的趨勢,我們樂觀的判斷潮陽和通州項目也將在2015年開工。則2015年,2016年是公司工程項目建設收入結算的高峰期。試運營的五個項目預計2015年進入商業運營。所以我們判斷,2015年是公司豐收的一年,建設收入及運營收入將實現雙豐收。

圖示:2015年及2016年可能結算的項目及金額

圖示:2015年試運行的項目將全部進入商業運行

3.北京市國資委強力背書,業務發展邁入嶄新時代

公司前身為道斯環保科技,2000 年在深圳成立的中外合資企業。2000 年至2009 年,公司經歷了從民營企業到國企控股,再到民營退出、北京國資全面持股的一個過程,期間由於國資公司與原民營企業的理念有所不一,導致2009年3 月才有第一個BOT 項目(常州一期垃圾焚燒發電)正式投運。

△2009 年底北京國資100%持股後,項目簽署、建設以及投運工作逐步正常化。從項目取得上看,2013年之前公司項目處理能力主要集中在500-1000噸,且大多集中在二線尤其是三線城市,甚至一些縣級市,很多地點因為垃圾清運能力限制以及垃圾總量不足導致項目遲遲未能開工,如射陽、金檀項目。青島項目則因為居民的抵制導致重新選址。

△最近2年,公司拿的項目噸數明顯從幾百噸的小項目提升到了1000-2000噸的大項目,項目位置也從三線城市到了二線城市甚至一線城市,項目質量有了明顯改善。通州項目以及潮州項目是北京國資入住後項目接收能力的重大體現。公司項目也成功拓展至海外,與南邦市(泰國)、彭亨(馬來西亞)簽訂了不具有法律效力的協議,國際化視野初具。

4.垃圾處理技術領先,向上游產業鏈延伸,提升利潤空間

△綠色動力的垃圾焚燒設備僅用爐排爐,不參與流化床競爭。技術總監盧巨流先生研發的多驅動逆推式爐排爐技術和設備, 2006 年已被授予一項國家發明專利。因此公司具備自有的爐排技術,生產則外包給國內廠家,在成本上較進口設備有顯著優勢;根據行業普遍水平,與進口爐排相比,國產的成本可下降 40-50%。公司絕大部分項目運用的都是自主研發爐排技術。

△公司於 2014 年 底宣佈一份投資意向協議,擬收購上海泰欣環保工程 51%的股權。泰欣環保是專業提供煙氣脫硝、垃圾滲濾液回噴處理等技術與設備的工程公司,目前已建立這些環保輔助系統的 EPC 綜合工程能力,為國內多個垃圾發電廠與中小型火電長提供配套服務。若收購成功,綠色動力將正式進入設備製造與工程領域,不僅有助於完善垃圾發電的產業鏈,降低部分設備成本,並且可對外承接工程,增加的利潤來源。預計該收購將於 2015 年 3 月 31 日前後完成交割。

△光大國際項目的內部收益率達到12%,遠高於行業,主要原因是公司上下游產業鏈縱向延伸,從上游的焚燒爐,到下游的煙氣淨化,全產業鏈參與,大大提升了公司的內部收益率。我們判斷公司上下游產業鏈的延伸也必將提高公司的收益率。

5.運營效率提升帶來收入及利潤提升

單個項目的運營效益,與當地的垃圾產生量、政府的收運體系以及垃圾本身熱值密切相關,這些是在公司競爭項目時需要考慮的事宜,與公司本身的建設運營管理沒有直接關係。對於項目公司的運營效率,我們主要關注自用電率((總發電量-上網電量)/總發電量))以及噸垃圾發電量(按國家給予 0.65 元/度電的補貼計算方式:上網電量/進場垃圾量)。

△目前公司僅有常州與海寧項目正式商業運營超過一年,根據招股書數據常州往年自用電比率均超過20%,噸垃圾發電量也低於200度,這是由於該項目附近為化工重鎮,工業用戶有供熱需求,因此項目1號機組採用抽氣供熱的方式,可供電與供熱;如果把供熱一起折算之後,自用電率約為16%,符合行業水平。另外值得注意的是,蒸汽折算成電量後,其價格約為實際售電價格的2倍,可見供熱的盈利能力好於供電;但由於大多數焚燒廠附近並沒有相應需要供熱的工廠,因此無無論是綠色動力還是全行業,垃圾焚燒項目有供熱的很少。

△海寧項目的運營效率是一個逐步提升的過程,自用電率最開始有 24%左右,後期逐步下降,2011-2012 在 18%左右,2013 年降到 14%,已屬行業前列水平。在噸垃圾發電量上,海寧廠從一開始約 200 度提高到 2013 年的 270 度,已接近國家補貼標準的上限 280 度,預計這兩年仍有提升潛力。

△2013 年進入試運營的五個項目中,截止目前,除了武漢還未拿到 0.65 元/度的完整補貼外(與國家審批進度有關),其餘項目均已獲得。由於是試運營階段,暫時沒有自用電比率的數據;在噸垃圾發電量方面,乳山、泰州由於是 2013 年 11-12 月才開始投運,因此 2013 年統計的發電量數據暫時較低,在成熟運營後將逐漸提升。

【研報】蘇創燃氣:進軍天然氣加氣站的太倉本土城市燃氣運營商 首募錢厚-Tcoins

http://xueqiu.com/8301293543/37069413T姐曰:蘇創燃氣於27日開始申購,招股價每股介乎2.08元至2.92元,每手2000股。招股價對應PE估值12-17倍。我們認為,公司合理估值在16倍左右PE。

關注」首募錢厚」雪球賬號,大陸優質公司IPO投研全覆蓋~

估值及發行概要:可替代能源原油價格大跌使得天然氣行業承壓,公司競爭力與增速遜於行業內的龍頭公司,給予公司16倍的合理PE,對應市值為22.24億港元。發行區間為2.08-2.92港元,對應市值為16.64港元和23.36億港元。對應估值為12-17倍PE。我們建議國際配售投資者在15倍以下參與申購。

1.核心關注

1.1 公司投資邏輯

公司是太倉地區最大的城市燃氣運營商,運營太倉地區90%的管道燃氣。 近三年收入保持18%的復合增速。地處太倉,瀕臨崑山、常熟、蘇州、上海等經濟比較發達的地區,供需兩旺。我們判斷,公司未來在太倉地區的管道天然氣業績平穩增長,主要是拓展區域內的居民用戶及商業公戶。增長爆發點一是在於加氣站的建設及收入,從零到計劃中的12座,預計上市後的短時間內,會有2座收購。二是公司通過併購或者合資的方式向其他地區延伸,我們對這塊保持謹慎。主要是因為公司是民營企業,且長三角地區各地區天然氣佈局已經相對完善,一個地方的燃氣特許經營權理論上具有排他性,公司難以在短時間內走出自己的一畝三分地。2015、2016年是公司天然氣加氣站的耕耘期,我們判斷2017年是公司業績的釋放高峰期。

1.2 重大不確定性

(1)原油價格下跌使得天然氣汽車推廣的積極性減弱。

(2)區域外擴張因為特許經營權的壁壘低於預期

1.3 基礎估值

公司2014-2016年的收入分別為:7.85億元、10.26億元、12億元。收入複合增長率為23.7%,淨利潤分別為1.12億元、1.29億元、1.37億元,收入快於淨利潤增長主要是因為天然氣終端價格提價,而毛利率因為終端提價的原因是門站價提升帶來的順價,所以在分母加大的情況下,公司毛利率減小,且公司未來兩年屬於天然氣加氣站的擴張期,鑑於目前石油價格下跌使得天然氣汽車的經濟效益大打折扣,故我們預計公司的擴張速度放緩,未來兩年屬於資本擴張期,我們判斷,2017年將是公司天然氣加氣站的收穫期。

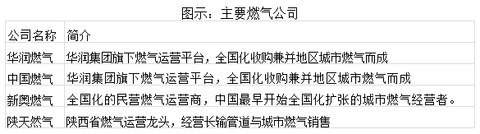

港股加一隻A股燃氣行業平均20倍左右的市盈率,我們綜合判斷公司在燃氣行業的地位,相比中國燃氣以及陝天然氣的國資背景,公司處於民營企業,天然氣行業獨有的特許經營權壁壘使得公司拓展太倉市以外的城市燃氣業務比較困難。相比新奧燃氣以及華潤燃氣等民營企業,公司全國化的步伐略晚,競爭對手在天然氣加氣站業務方面已經完成了在一定版圖的跑馬圈地,且擁有豐富的天然氣加氣站的運營經驗,公司沒有明顯的競爭優勢。公司可取之處其處於供需兩旺的長三角地區,且公司體量較小,未來彈性比較大。目前原油價格下跌是壓制公司估值的一個因素,原油價格下跌天然氣汽車的經濟性大打折扣,天然氣汽車推廣積極性減弱。公司可能會放加氣站擴張的步伐。故我們認為公司16-18倍以下PE比較合理。若低於15倍PE可申購,風險點在於油價下跌對天然氣行業帶來的負面影響。

2.公司簡介

公司從2005年起開始從管道天然氣業務,是位於江蘇省太倉市的主要管道天然氣供應運營商。公司天然氣管道網絡全長556.6公里(包括456.6公里的已完成管道和約99.4公里的在建管道),截止2014年6月30日,已覆蓋太倉市90%以上的天然氣管道網絡。

公司根據特許經營權向運營地區的用戶銷售及輸送管道天然氣,初始年期為30年,至2043年8月31日止。太倉市內共有兩家管道天然氣運營商,即公司和崑崙蘇創燃氣(公司擁有其49%股權,其運營沙溪及璜涇地區的管道分段)。截止披露日,公司運營地區佔太倉市總面積超過70%。

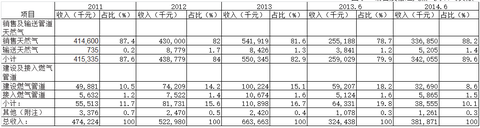

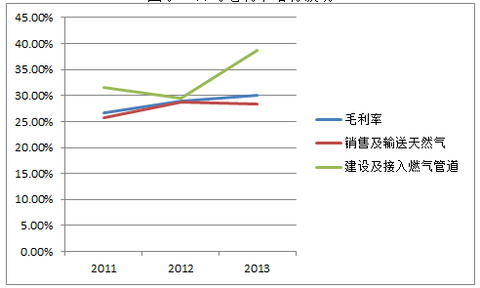

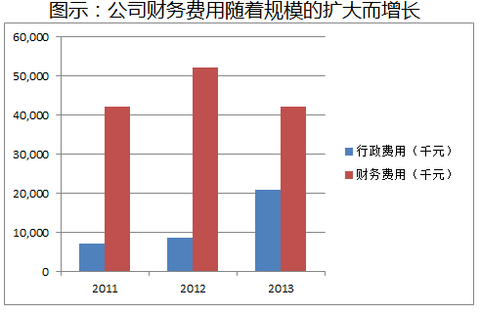

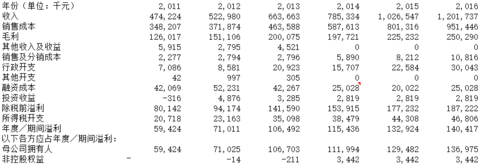

2011-2013年公司營業收入從2011年的4.74億元增長至2013年的6.63億元,三年復合年增長率為18.3%。2013、2014年上半年公司營業收入分別為3.24億元、3.82億元,同比增長17.7%。2011-2013年和2014年上半年,公司銷售及輸送管道天然氣業務佔營業收入比例分別為87.6%、83.9%、82.9%及89.6%。公司客戶包括工業、商業和居民用戶。2011 年、 2012年、 2013年和2014年上半年,公司向非居民用戶銷售天然氣產生的收入合共分別佔總收入約79.5%、 76.4%、 74.2%及73.1% 。

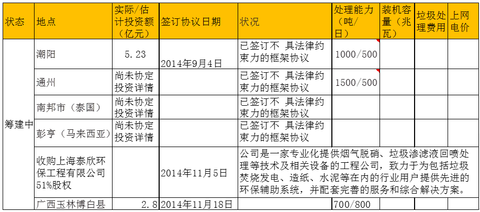

3.股東及股權結構

公司大股東是蘇阿平及朱亞英,其二人為夫妻關係,公司是典型的家族企業。 蘇先生擁有30年燃氣管理的經驗,任公司董事長之前,任太倉液化氣公司總經理。翠華為一家於2012年4月 2日於英屬處女群註冊成立的有限責任公司。翠華的最終唯一實益擁有人為獨立第三方郭士。明 侖 實 業由 翠 華 及Fung YuHoldings持有4.0%及96.0%的股權。

圖示:公司股權結構

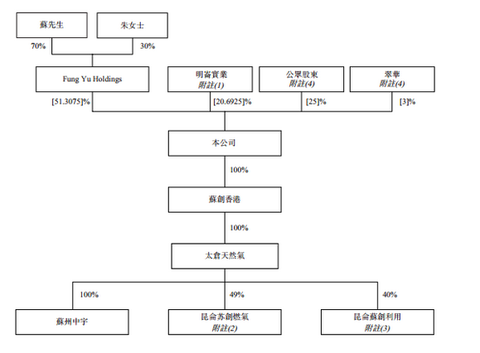

4.主營業務及盈利結構分析

4.1 業務系統

公司核心業務是向客戶銷售和輸送管道天然氣,同時通過天然氣管道網絡向已與中石油訂立直接天然氣採購協議的客戶提供輸氣服務。

目前,中石油是公司的主要管道天然氣供貨商。公司客戶主要包括零售客戶及批發客戶。零售客戶主要指購買管道天然氣供其自用的終端用戶,並進一步分為工商業及居民用戶,公司零售客戶主要位於太倉市內;批發客戶購買天然氣後繼續銷售給下游,公司批發客戶是位於太倉或鄰近太倉的管道天然氣配送商,即於太倉沙溪及璜涇區經營業務的崑崙蘇創燃氣、及崑山市和常熟市的配送商。

圖示:蘇創燃氣核心業務流程圖

4.2 收入結構

4.2.1現有收入結構

公司目前大部分收入由銷售及輸送天然氣業務貢獻,佔比達到80%以上。

圖示:銷售及輸送天然氣為公司貢獻80%以上的收入

從銷售及輸送天然氣細分業務來看,零售客戶部分收入佔比超過90%。其中,工業用戶部分收入佔比超過85%。

4.2.2收入增長點

一是零售客戶的增加,未來兩年建設及連接高╱中壓管道網絡至約38,000個居民單位及約20至30個工商業機構。預計總投資2億元。2014年6月 30日,公司的零售客戶包括於太倉市的運營地區約140,787個居民用戶、約190個工業用戶和約200個商業用戶。

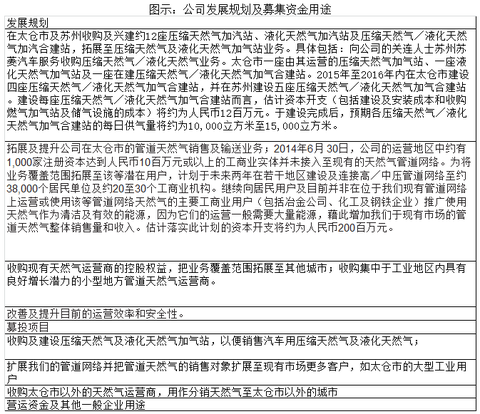

二是太倉市及蘇州收購及興建約12座壓縮天然氣加汽站、液化天然氣加汽站及壓縮天然氣╱液化天然氣加汽合建站,拓展至壓縮天然氣及液化天然氣加氣站業務。我們預計2015年及2016年分別新建及收購節奏分別是,2015年收購2座加氣站,新建4座加氣站,2016年,收購1座,新建6座加氣站,因為近期石油價格的大幅下跌,導致公司加氣站業務可能慢於預期,所以我們也相應的調整了公司加氣站業務的進程。預計單個加氣站的投入為1200萬元。預計每日供氣量為1-1.5萬立方米。但是我們判斷,在目前油價大幅下跌的背景下,天然氣汽車的經濟性已經大打折扣,預計公司天然氣加氣站業務的推廣會慢於預期。

三是收購太倉市以外的地方燃氣配送商的控股權益。收購目標集中在工業地區內具有良好增長潛力的小型地方管道天然氣運營商。對著這塊,我們保持相對謹慎,一是因為天然氣運營具有一定的壁壘,需要當地政府的特許經營權,公司業務主要集中在太倉,而且是民營企業,走出太倉的困哪比較大。這塊是不確定性因素,可能延伸的地區或是崑山或者蘇州。

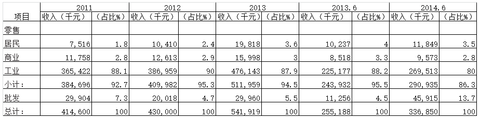

4.3 盈利結構

公司毛利率波動源於天然氣銷售組合的變動,居民用氣及居民用氣毛利率不同,公司綜合毛利率的提升源於工業用氣收入佔比的提升。輸送及銷售天然氣毛利的波動受管道天然氣買賣價格及公司對各種類型用戶銷售天然氣的需求波動影響。天然氣門站價格由而天然氣管道價格受建設及接入燃氣管道的毛利率波動受承接建設項目的種類影響。

圖示:公司毛利率略有波動

5.政策准入與行業分析

5.1天然氣作為清潔能源,在我國能源結構佔比中將由2013年的4.7%提升到2015年的7.5%

從價格角度看,以標準熱值計算,目前我國天然氣相對於汽、柴油便宜 45%左右,相對於液化石油氣便宜 10%左右,未來天然氣對汽油、柴油和液化石油氣的替代空間廣闊。從環保角 度看,天然氣單位熱值 CO2 排放量是煤炭的 60%,石油的 75%;氮氧化物排放量是煤炭的 20%,石油的 25%;硫化物排放為零。預計隨著環保壓力的增大,天然氣消費仍將提升。

2013 年 1 月印發的《能源發展「十二五」規劃》提出:到 2015 年末,將天然氣佔一次能源消費比重提高到 7.5%,煤炭消費比重降低到 65%左右。

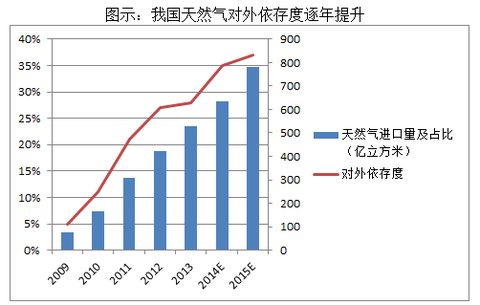

5.2我國天然氣供不應求,未來對外依存度可能逐步提高

我國天然氣需求年均增速17%,天然氣供給的持續放緩,年均增長率不到 10%。需求端和供給端的不協調發展造成了近年來我國天然氣的供需失衡。從 2007 年開始,我國天然氣供給開始出現缺口,缺口從 2007 年的 12.4 億立方米飛速增長到 2013 年的500 億立方米,並且呈現出繼續放大的趨勢,預計 2015 年缺口將達到 700 億立方米。

5.3天然氣價改是大勢所趨,將增加行業的週期波動性

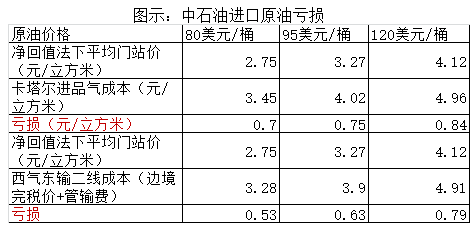

5.3.1隨著進口氣比例快速提升,高價進口氣成本與國內門站價倒掛

5.3.2天然氣價格改革使得天然氣價格變動更加市場化

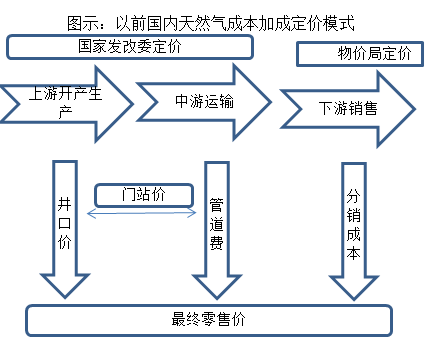

* 目前通用的天然氣定價方式

圖示:以前國內天然氣成本加成定價模式

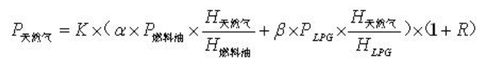

* 兩廣試點天然氣定價模式

圖示:兩廣試點的市場淨回值法計算門站價公式

P天然氣— 中心市場門站價格(含稅),元 /立方米;

K—折價係數 ,暫定0.9 ;

α、β— 燃料油和液化石油氣的權重,分別為 60%和40% ;

P燃料油、PLPG —計價週期內海關統計進口燃料油和液化石油氣的價格,元 /千克;

H燃料油、HLPG 、H天然氣 —燃料油、液化石油氣和天然氣的淨熱值(低位熱值),分別取 10000千卡/ 千克、12000千卡 /千克和8000 千卡/立方米。

R—天然氣增值稅稅率 ,目前為13% 。

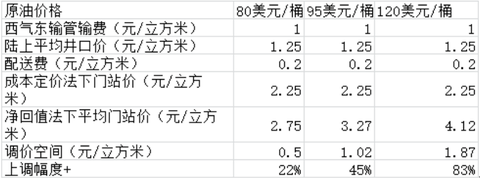

* 基於原油價格計算的天然氣價

圖示:基於原油價格計算的天然氣價

5.3.3天然氣已經三次上調價格

* 2013年6月28日國家發展改革委宣佈,為保障天然氣市場供應、促進節能減排,提高資源利用效率,決定自2013年7月10日起,調整非居民用天然氣門站價格,居民用天然氣價格不做調整。此次非居民用天然氣價格調整,將天然氣分為存量氣和增量氣。存量氣門站價格每立方米提價幅度最高不超過0.4元,其中,化肥用氣最高不超過0.25元。增量氣門站價格按可替代能源(燃料油、液化石油氣)價格的85%確定。調整後,全國平均門站價格由每立方米1.69元提高到每立方米1.95元。實行門站價格的範圍為國產陸上天然氣、進口管道天然氣。為鼓勵非常規天然氣發展,2011年已放開頁岩氣、煤層氣、煤制氣出廠價格,以及液化天然氣氣源價格.

* 2013 年 7 月 10 日起,國家發展改革委宣佈調整非居民用天然氣門站價格。在非居民用氣中,將天然氣分為存量氣和增量氣。增量氣價格一步調整到與燃料油、液化石油氣(權重分別為 60%和 40%)等可替代能源保持合理比價的水平,目前規定為 85%。此次存量氣提價幅度最高不超過 0.4 元 /方,本次價改後均價為 2.09 元 /方,與增量氣均價 2.95 元 /方仍存 0.86 元 /方差距,增量氣門站價格一步調整到與可替代能源價格保持合理比價關係的水平,存量氣價格調整分 3年實施,計劃 2015年到位 .

* 2014年 8月 12日國家發展改革委宣佈,在保持增量氣門站價格不變的前提下,適當提高非居民用存量天然氣門站價格,自 2014年 9月 1日起實施,具體為:非居民用存量氣門站價格適當提高。非居民用存量氣最高門站價格每千立方米提高 400元。廣東、廣西存量氣最高門站價格按與全國水平銜接的原則適當提高(為 0.12元 /立方米) .鑑於目前化肥市場低迷,化肥用氣調價措施暫緩出台,待市場形勢出現積極變化時再擇機出台。用氣化肥企業需承擔冬季調峰責任;居民用氣門站價格不作調整。居民生活用氣、學校教學和學生生活用氣、養老福利機構用氣等(不包括集中供熱用氣)門站價格此次仍不作調整。方案實施後新增用氣城市居民用氣門站價格按該省(區、市)調整後的存量氣門站價格政策執行.

5.3.4天然氣價改推廣至全國大勢所趨,價格波動週期性強,存量氣價格靠攏增量氣,最近兩年增量氣提價可能性不大

我們判斷,天然氣價改在兩廣試點之後,向全國推廣的可能性大。從長週期看,未來國內天然氣價格將於國際接軌,且與可替代能源價格掛鉤,波動性將增大。從價改的趨勢上看,目前掛鉤的主要是增量氣,而存量氣也會在適當的時間點向增量氣靠攏。2014年9.1日起,國家實施非居民用氣存量氣價格提到0.4元,在目前石油價格下行的大背景下,預計未來兩天增量氣提價的可行性不大。

5.4天然氣在交通領域的應用受益多方面因素

環保、經濟性和政策扶持應推動天然氣汽車行業未來 3~5 年快速發展環保壓力增加有利於天然氣汽車推廣,我們認為天然氣汽車推廣將幫助緩解機動車車尾氣排放對大氣所產生的污染,並且是快速實現汽車能源替代的有效途徑之一。天然氣汽車對於用戶的經濟性有利於其推廣,油氣折價為下游用戶提供經濟性。中國政府出台政策鼓勵使用天然氣汽車,自 2012 年 10 月發佈的中國天然氣「 十二五「 規劃以來,天然氣汽車的使用不斷得到政策鼓勵。

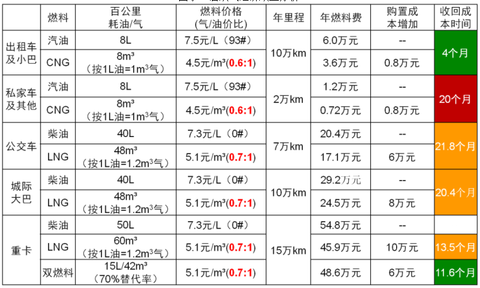

5.4.1油改氣經濟效益分析

國內油氣間的價差使得天然氣作為汽車清潔能源的同時也顯著改善消費者的燃油經濟性,在發改委 2013 年 6 月份上調天然氣價格之前,天然氣的平均燃料成本只相當 於汽、柴油車的50%~70% 。對於天然氣汽車的下游用戶而言,如果能保證較長的年里程數,我們估算,基本在較短的時間內( LNG 商用車不到 2 年, CNG 汽車不到半年)就可以收回因更換天然氣汽車而負擔的額外成本。

圖示:油改氣經濟效益分析

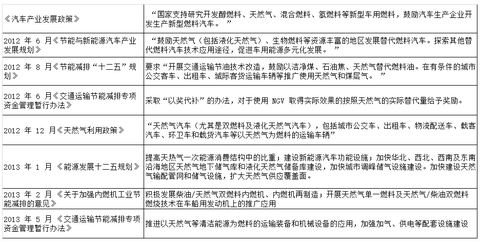

5.4.2中國政府出台政策鼓勵使用天然氣汽車

從中國的實際情況來看, 天然氣汽車的使用不斷得到政策鼓勵。 在 2012 年10 月發佈的中國天然氣「十二五「規劃中,明確了天然氣行業長期的快速發展,也保障了車用天然氣市場的氣源供應。

回顧歷史,天然氣汽車 09~12 年保有量的復合增速達到 50%。目前我國天然氣汽車的產業和技術鏈已頗具規模,其中關鍵零部件已經接近國產化, 90%加氣站設備是自主產品。產業化的加快同時也推動了天然氣汽車整體市場,截至 2012 年,中國天然氣汽車保有量已超過了 150 萬輛,2013年天然氣汽車保有量為將近300萬輛。自 2009 年以來復合增速達 50%,全國共擁有約超過 3000 家加氣站。《天然氣發展「十二五」規劃》提出,2020 年,全國要建成約 12000 座車用天然氣加氣站。

5.4.3車用天然氣的計量問題是發展天然氣汽車需要解決的技術問題

* CNG 計量

加氣機計量使用的是科里奧利質量流量計(也稱科氏力流量計),是一種利用流體在振動管中流動而產生與質量流量成正比的科里奧利力的原理來直接測量質量流量的儀表。目前 CNG 結算國內大部分地方使用的是體積量單位 m3,原因主要是習慣思維和供方意願。國內從標準制定到設備製造對 CNG 加氣機有密度和體積量 m3 顯示要求。由於測量是質量單位 kg,而顯示與結算使用 m3 ,必然要引入密度進行量的換算。 而 CNG 的密度, 一方面易變化且測量準確性差,另一方面,密度由供方提供,可信度差。因此,目前 CNG 的 計量方法並不科學, 加快車用 CNG 採用質量單位結算的進程很有必要。

* LNG 計量

LNG 汽車加氣時, 液態 LNG 進入車輛儲氣罐的同時,車輛儲氣罐內的氣態LNG 通過回氣管回到站內氣罐。目前,北京公交在用的幾個橇裝式 LNG 加氣站都存在缺乏回流補償問題。加氣機製造廠僅對輸出的液態 LNG 安裝了質量流量計進行計量,而對回流的氣態 LNG 卻無計量裝臵檢測,也就談不上對LNG 回流量進行計量補償,顯然損害了消費者的利益。

LNG 加氣站計量處於發展初期,國家計量檢定規程缺失; LNG 加氣站目前普遍不能達到設計產能,液體儲存時間過長,排放現象嚴重,進銷存管理尤為重要; 計量管理工作做得不好,可能導致加氣站或者用戶的嚴重虧損,對加氣站運營造成嚴重的負面影響。

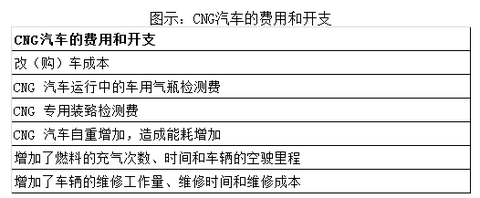

5.4.4氣、油比價為 0.75:1 時, CNG 汽車的優勢將不太明顯,替代能源價格的下跌或會延緩天然氣汽車的推廣

目前全世界已有 1700 多萬輛 CNG 汽車,是其他汽車代用燃料所望塵莫及的。究其快速發展原因,頗具吸引力的氣、油比價是最直接有效的。 綜合調查大多數 CNG 汽車國家的氣、油比價,大都在 0.4—0.6:1 之間。

CNG 汽車的運價成本構成中氣價僅是其中一項。若單從這一項相比,確有優勢。但是,若全面、客觀的將下面幾個方面的因素列出來跟汽油車相比,則處於明顯劣勢。

圖示:CNG汽車的費用和開支

以上諸點 CNG 汽車使用中確實存在的費用開支和缺點,在過去都是由較大的氣、油價差( 0.4—0.6:1)作了補償。 一旦這個價差變小,如達到 0.75:1,則 CNG 汽車的上述軟肋必將突顯出來,跟汽油車相比,再無競爭優勢可言。購買 CNG 原裝車將被認為是不划算,改裝 CNG 車則更將被視為瞎折騰。今年以來石油價格大幅下挫40%,目前江蘇省的氣油比接近0.7,我們判斷,在下游需求受到替代能源壓力的大背景下,我們判斷,公司天然氣加氣站的步伐可能會相對較慢。

6.戰略與資本動作分析

圖示:公司發展規劃及募集資金用途

6.1天然氣加氣站業務推廣或慢於預期

公司未來發展方向主要是天然氣加氣站,是未來業務的增長點,但是在現在這個時點上,原油價格63.2。使用天然氣已經不具有太多的經濟性,天然氣汽車的推廣可能會停滯不前。公司天然氣加氣站的業務也可能會比預期要慢。

但公司計劃併購的天然氣加氣站項目,與公司具有關聯關係,收購的兩家加氣站目前所在的公司蘇州蘇菱汽車服務是公司大股東的女兒具有控股權。 所以收購的確定性比較強。

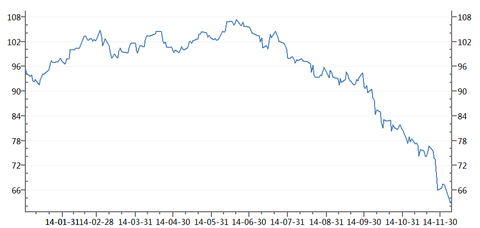

圖示:2014年原油價格下跌將近40%

6.2太倉市內的天然氣拓展業務比較確定,平穩

公司在太倉市內跑馬圈地基本完成,未來要做的工作是深耕,深度挖掘區域內用戶的潛在需求。公司在太倉市內基本沒有競爭對手。與中石油合營的兩家公司主要是公司的下游批發商。

6.3借助中石油豐富的燃氣資源,收購太倉市以外的天然氣運營商

我們預計未來公司可能開拓的地區是蘇州或者崑山等鄰近的經濟比較發達的地區。

7.可比公司分析

圖示:主要燃氣公司

圖示:主要燃氣公司財務估值比較

8.核心優勢及劣勢分析

8.1地處經濟發達,且天然氣供需兩旺的長三角地區,太倉燃氣龍頭

從管道建設方面,江蘇省天然氣供應比較充足,經過江蘇省的管線主要是西氣東輸二線和川氣東送天然氣管線。

而需求方面,江蘇省地處長三角經濟發達地帶,其城鎮用氣普及率、天然氣利用量均處於全國領先地位。

公司所在地太倉是江蘇省主要的縣級工業城市之一,與蘇州、崑山、上海比鄰。周邊地區經濟的繁榮發展也帶動了太倉市的經濟發展。2013年,太倉市常住人口70.7萬人,其中47.44萬人為城鎮人口,城鎮化率為67%。公司在太倉市的經營範圍佔太倉市總面積超過74%。未來隨著太倉市城鎮化率的提升,已經周邊經濟發展帶來的共振效應,太倉市天然氣需求量有望提升。

據《江蘇省城鎮燃氣「十二五」規劃》,十一五期間,江蘇全省共建成 78座加氣站,其中,蘇南地區 44座,蘇中地區8座,蘇北地區 26座。截至2012 年底,江蘇省全省已建加氣站 156座,並計劃在十二五期間,到 2015年年末,建成壓縮天然氣加氣母站 42座,子站350 座,液化天然氣加氣站 50座左右。到2014 年6月,江蘇省已建成壓縮天然氣加氣站約有 300座左右。

8.2公司屬於民營企業,併購拓展到其他區域的競爭力遠弱於同樣路線的新奧燃氣

公司從2005年開始,在太倉市經營天然氣業務,公司業務尚未走出太倉的成功案例(主要是通過併購控股其他區域內的燃氣商),相比新奧燃氣,最早開始全國化擴張,並取得成功。我們看好公司所處的區域,但是對於未來公司的擴張能力,尤其是城市燃氣異地擴張,我們保持謹慎。

9.成長及重大不確定性分析

9.1原油價格下跌使得天然氣汽車推廣的積極性減弱

述5.4我們做了詳細分析,結論是當油價下跌到0.75:1以上時,目前蘇州地區的汽油比已經達到0.8:1,推廣天然氣汽車的經濟性已經大打折扣,公司募投項目的擴張主要是天然氣加氣站,我們認為天然氣加氣站業務的推廣將會慢於預期。這個預期已經體現在我們的盈利預測之中。

9.2區域外擴張因為特許經營權的壁壘低於預期

天然氣特許經營權具有天然的壁壘,為了避免天然氣管道的重複建設,一般一個地區只會有一家天然氣公司取得當地天然氣的獨家經營權,且公司主要深耕太倉,天然氣管道運營經驗不足,我們認為公司區域外擴張會有一定的不確定性。

9.3產品供應商單一

中石油是公司管道天然氣主要供應商,如果公司於中石油產生任何糾紛,將對公司的業務產生不利的影響。且如果公司不能以商業上可以接受的條款採購充足的天然氣,或未能採購充足的天然氣,公司的業務、財務狀況及經營業績將受到重大不利影響。

9.4石油價格下跌或引發下游工業用戶尋找更具有經濟性的替代能源

煤氣、石油、液化石油氣、液化天然氣和電力都是天然氣的主要替代品。終端用戶在選擇使用能源時會考慮包括成本、可用性、可靠性、便利性和安全性在內的多個因素。接入費、燃氣使用費和熱含量都是客戶挑選燃料時的主要考慮因素。2014年石油價格下跌使得天然氣替代能源具有經濟性,未來替代能源若長期保持低價,將影響到下游工業客戶使用天然氣的積極性。

10.盈利預測與估值

公司2014-2016年的收入分別為:7.85億元、10.26億元、12億元。收入複合增長率為23.7%,歸屬母公司的淨利潤分別為1.12億元、1.29億元、1.37億元,收入快於淨利潤增長主要是因為天然氣終端價格提價,而毛利率因為終端提價的原因是門站價提升帶來的順價,所以在分母加大的情況下,公司毛利率減小,且公司未來兩年屬於天然氣加氣站的擴張期,鑑於目前石油價格下跌使得天然氣汽車的經濟效益大打折扣,故我們預計公司的擴張速度放緩,未來兩年屬於資本擴張期,我們判斷,2017年將是公司天然氣加氣站的收穫期。

圖示:公司盈利預測

燃氣行業平均20倍左右的市盈率,我們綜合判斷公司在燃氣行業的地位,相比中國燃氣以及陝天然氣的國資背景,公司處於民營企業,天然氣行業獨有的特許經營權壁壘使得公司拓展太倉市以外的城市燃氣業務比較困難。相比新奧燃氣以及華潤燃氣等民營企業,公司全國化的步伐略晚,競爭對手在天然氣加氣站業務方面已經完成了在一定版圖的跑馬圈地,且擁有豐富的天然氣加氣站的運營經驗,公司沒有明顯的競爭優勢。公司可取之處其處於供需兩旺的長三角地區,且公司體量較小,未來彈性比較大。目前原油價格下跌是壓制公司估值的一個因素,原油價格下跌天然氣汽車的經濟性大打折扣,天然氣汽車推廣積極性減弱。公司可能會放加氣站擴張的步伐。給予公司16倍的合理PE,對應市值為22.24億港元。發行區間為2.08-2.92港元,對應市值為16.64港元和23.36億港元。對應估值為12-17倍PE。我們建議國際配售投資者在15倍以下參與申購。

【軍工研報】2015年國防預算增10%,怎麽理解?

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=1535|

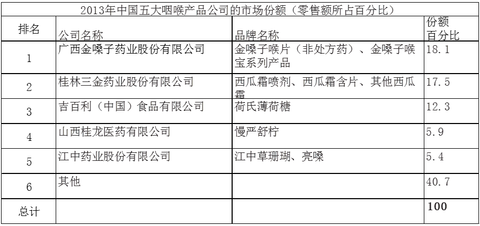

【軍工研報】2015年國防預算增10%,怎麽理解? 作者:馮福章 2015年國防預算增速維持在10%左右,達到8890.2億元 2013年我國國防預算7202億元,2014年8082億元,同比增長12.2%,2001-2014年的複合增速13.1%。根據4日人大會議發言人傅瑩回答,2015年國防預算增速維持在10%左右,達到8890億元左右。照此增速,2017年我國國防預算有望首次突破萬億大關。 武器裝備費用占比有望達到40%,裝備升級換代提速 中國國防費支出主要由人員生活費、訓練維持費和武器裝備費三部分組成,各部分大體占三分之一。 2014年12月,習大大出席全軍裝備會議,一方面肯定了裝備建設的地位,強調“必須把裝備建設放在國際戰略格局和國家安全形勢深刻變化的大背景下來認識和籌劃,放在國防和軍隊現代化建設優先發展的戰略位置來抓”;另一方面強調裝備的跨越式發展,“把裝備建設搞得更好一些、更快一些”。 未來裝備建設有望加速,武器裝備費占軍費比重有望達40%以上。且近年來,中國周邊環境壓力增大,軍費增長勢在必行,裝備升級換代提速。 2015年軍工板塊將呈現階段性和分化性的特征 2015年總體來看軍工是分化和階段性的特征,這一觀點我們在2014年11月曾提出。我們認為,2015年軍工是有行情的,主要是兩個維度,一個是武器裝備建設,一個是軍工體制改革。武器裝備建設從周邊的局勢緊張,帶來軍費持續增加投入,從而有諸多新軍品進入列裝和量產,帶動上市公司業績提升預期。 第二條主線是軍工體制改革,包括軍民融合深度改革、軍工科研院所改革、軍工股份制改造等。這些改革在2014年的進展遠遠低於預期,但2015年將重燃此類預期。 全球軍費綜述 2013年,全球軍費總額17390億美元,同比增長2.2%,自2010年以來全球總額基本維持不變。

圖1:世界軍費及增速(資料來源:中信建投研究發展部,SIPRI) 2013年美國軍費高達6400億美元,遠大於中國、俄羅斯、沙特阿拉伯、法國、英國、德國、日本、印度八大國家之和的6070億美元。美國國防開支的絕對規模仍是世界第一位,占據全球國防開支的近40%(36.8%)。美國國防支出的相對規模仍然非常高,其國防開支預算占國家總預算水平的16%。

圖2:2013年各國國防預算情況:美國軍費居世界首位,超過其他 8大國家之和(資料來源:中信建投研究發展部,SIPRI) 2013年中國軍費1885億美元,據世界第二位,僅次於美國、高於俄羅斯。且中國軍費增長速度基本維持在10%~20%之間,和印度旗鼓相當,俄羅斯增速近年來有所下滑,但仍維持15%左右的增速,美國軍費基本保持在-5%~5%的增速,與德法意英發達國家相似。

圖3:美、俄、中軍費(資料來源:中信建投研究發展部,SIPRI)

圖4:其他國家軍費(資料來源:中信建投研究發展部 ,SIPRI)

圖5:美俄中印軍費增速比較(資料來源:中信建投研究發展部,SIPRI)

圖6:美德法意英澳軍費增速比較(資料來源:中信建投研究發展部,SIPRI)

圖7:中印日韓越菲巴軍費增速比較(資料來源:中信建投研究發展部 ,SIPRI) 雖然中國軍費總額位居世界第二,但人均軍費仍低於150美元,遠遠低於美國的2023美元,僅為日本人均軍費382美元的36%。

圖8:人均軍費增長(資料來源:中信建投研究發展部,SIPRI)

圖9:人均軍費增長(資料來源:中信建投研究發展部 ,SIPRI) 中國軍費支出僅占政府支出比重的8.29%,低於美國的10%、俄羅斯的11.2%、印度的9.05%。且中國軍費支出占GDP比重僅為2%,遠遠低於美國的3.8%和俄羅斯的4.1% ,更低於同為發展中國家、同為人口大國的印度2.5%。中國軍費增長具有很大補償空間。

圖10:各個國家軍費占政府支出比重及占GDP比重(2013年)(資料來源:中信建投研究發展部,SIPRI) 中國軍費穩步增長 2013年我國國防預算7202億元,2014年8082億元,同比增長12.2%,2001-2014年的複合增速13.1%。2015年國防預算增速將維持在10%左右,達到8890億元左右。照此增速,2017年我國國防預算有望首次突破萬億大關。

圖11:中國國防預算及預測(資料來源:中信建投研究發展部,中國統計年鑒)

圖12:中國軍費及增速(資料來源:中信建投研究發展部,SIPRI)

圖13:中國人均軍費及增速(資料來源:中信建投研究發展部 ,SIPRI)

圖14:中國軍費占政府支出比重及占GDP比重(資料來源:中信建投研究發展部,SIPRI) 《2010年中國的國防》白皮書指出,中國國防費支出主要由人員生活費、訓練維持費和武器裝備費三部分組成,各部分大體各占三分之一。 2014年12月,習大大出席全軍裝備會議,一方面肯定了裝備建設的地位,強調“必須把裝備建設放在國際戰略格局和國家安全形勢深刻變化的大背景下來認識和籌劃,放在實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大複興中國夢的歷史進程中來認識和籌劃,放在國防和軍隊現代化建設優先發展的戰略位置來抓”;另一方面強調裝備的跨越式發展,“把裝備建設搞得更好一些、更快一些”。未來裝備建設有望加速,裝備購置費用占軍費比重有望提高到40%以上。 近年來,中國周邊呈現軍備競賽大潮。印度、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓和越南斥巨資購置新型武器裝備,中國周邊環境壓力增大。在周邊局勢緊張成為新常態的背景下,我國軍費有望長期保持兩位數的增長。

表1:中國周邊國家現軍備大潮(資料來源:中信建投研究發展部) 世界主要國家軍費概況

表2:2013年主要國家參數比較(資料來源:中信建投研究發展部,SIPRI) 2015年1月16日,我們曾提出現階段以及未來的一兩個月內,可以加大對軍工股的配置。 重申2015年軍工板塊將呈現分化和階段性的特征 2015年總體來看軍工是分化和階段性的特征,這一觀點我們在2014年11月曾提出。我們認為,2015年軍工是有行情的,主要是兩個維度,一個是武器裝備建設,一個是軍工體制改革。武器裝備建設從周邊的局勢緊張,帶來軍費持續增加投入,從而有諸多新軍品進入列裝和量產,帶動上市公司業績提升預期。 第二條主線是軍工體制改革,有軍民融合深度改革、軍工科研院所改革、軍工股份制改造、軍品定價機制改革,這些改革在2014年都有所期待,但是最終都沒有兌現,甚至可以說遠遠低於預期,但2015年將重燃此類預期。 2015年在武器裝備建設和改革的良好預期下,軍工行業還會有階段性和分化性的行情。具體從投資主線來看,第一點,從武器裝備建設來看,預計軍費2015年增幅是10~13%左右,具體數字兩會會公布,軍費主要投資方向是三方面,遠洋海軍、戰略空軍、國防信息化。航空裝備領域主要受益標的是中直股份和中航飛機;海軍裝備對應標的是中國重工;國防信息化對應中國衛星、四創電子、振華科技等。 第二個大的方向是軍工的體制改革。跟資本市場直接相關的改革也分為三大類: 第一是軍工科研院所的改革,建議大家降低科研院所改革預期,因為軍工科研院所改革絕不是一朝一夕的事情。受益於該改革預期的標的主要是電科系的公司和造船類的公司,如中國重工等,這些公司的大股東或實控人旗下還有很多盈利能力優良且規模比較龐大的科研院所類資產,未來有望註入到相關的上市公司。 第二條改革主線是軍民融合,我們最看好的是民參軍,即民營企業參與軍工制造的企業。在這個領域我們推薦的是丹甫股份、大西洋(廣義民參軍)。 第三是軍工企業的股份制改造。政策上現在已允許核心的軍工資產註入到上市公司,但受益標的非常難選,重組的進程具有極高的不確定性。如果配置此類標的,只能用組合的方式。 對於大多數公司來說,2015年進行資產註入的可能性不大,在股價高企的情況下,大股東和實際控制人進行資本運作的可能性很小。但我們可以選擇有承諾、不得不進行資產註入的公司,主要標的是中國重工等。 從2015年全年來看,軍工行業未來會有很多利好出現,行業增長確定、改革可期是最大的邏輯。軍費增長、發動機公司的設立、一些改革的措施的出臺(包括部分軍工集團改革方案的出臺)等等,是階段性的催化刺激因素。對今年的軍工總體行情判斷我們並無改變,即認為2015年總體來看軍工行情將呈現分化和階段性兩大特征。 我們的主要推薦標的組合為:中航飛機、中直股份、中國重工三個較大市值公司;大西洋、丹甫股份等較小市值公司。此外撫順特鋼等軍工新材料公重點關註。 【中直股份】軍用直升機訂單大爆發,中國軍用直升機數量較少。 預計10~15年總規模可達2500架左右,單價平均1.5億,高峰期年產200架左右,貢獻年收入375億元。新型號直20 13年12月首飛,預計2016~2017年交付使用。2014~2018年業績預測為0.54、0.68、0.87、1.28元。量產期可達500億收入,目標是500億市值。 【中航飛機】2015~2017年將是運20從試飛到批量生產的過渡時期。我們預計最早今年可實現交付。如果按照10~15年裝備400架計算(不考慮出口),則高峰期可達到年產20~30架。這樣,運20量產期可新增上市公司1倍收入,如果按照凈利潤率4%計算,則可新增上市公司2倍的凈利潤。預測公司2014~2016年分別實現每股收益0.16、0.22、0.30元,同比分別增長22.31%、35.22%、37.38%。考慮到運20量產對公司業績帶來巨變的預期,可以給予其估值溢價。我們測算量產年的業績可達0.40元。 【丹甫股份】結合臺海核電所處行業發展趨勢及交易預案中的業績承諾,我們預測2014~2016年臺海核電收入分別為6.5、8.8和11.5億元。綜合毛利率會可維持在53~54%左右。預測2014~2016年歸屬於母公司凈利潤分別為2.1、3.2、5.2億元。對應交易完成後的2014~2016年全面攤薄EPS為0.49、0.74和1.21元。當前股價並沒有完全反應交易後的資產價值,考慮到未來三年內核電站建設處於景氣向上周期、軍工產品符合我軍發展方向從而獲得更多訂單,給予公司買入評級,目標價60元。 【大西洋】公司在高端焊材是國內龍頭,2011年完成了主要管理層的換屆,2012年完成了內部的制度改革和人事改革。現在40萬噸產能。但利潤主要來自核電軍工產品。其產品占比不到20%,但卻貢獻了80%的利潤。核一級核島焊材國內只有公司獨家供貨。軍工方面,有望選擇合適標的進行外延擴張。業績方面,14~16年業績增速分別為50%、60%、60%。 【撫順特鋼】根據公司投產和產品結構調整的進程,我們預測公司2014~2016年分別實現收入55.4、62.5、78.5億元,實現凈利潤分別為0.49、3.01、5.18億元,EPS分別為0.09、0.58、1.00元,同比分別增長110%、517%、72%。考慮到公司在高溫合金、超高強度鋼、特冶不銹鋼、高檔工模具鋼領域的高成長性,以及在航空航天、艦船、核電、能源、石油石化等領域的獨特市場地位,可以給予其估值溢價。目標價40元(6個月)。 (來源:中信建投) (註:文章觀點僅代表作者看法,僅供參考) |

研報|同方泰德(1206) :綜合節能服務龍頭,有望乘政策風起飛

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=1641|

本帖最後由 港仙 於 2015-3-17 13:29 編輯 同方泰德(1206) :綜合節能服務龍頭,有望乘政策風起飛 作者:羅穎 投資要點: 傳承清華的一體化綜合節能服務龍頭企業: 公司是全球領先的一體化綜合節能服務商,服務於全球60多個國家的綠色城市和智慧城市信息化建設。目前同方泰德的業務覆蓋建築節能、軌道交通節能、工業節能、供熱節能四大領域的軟、硬件產品、EPC、EMC和運營。同方泰德於2005年在新加坡成立,於2011年10月在香港聯交所主板上市。公司憑借Techcon系列EMS、EECE-Cloud及樓控管理系統等產品,唯一連續4年榮獲“智能建築行業十大創新產品品牌”和“十大知名產品品牌”雙項殊榮的企業。強大的技術優勢和品牌優勢讓公司成為中國節能服務領域的龍頭企業。 中國節能服務產業快速增長,已成為最具活力的朝陽行業之一: 節能服務是提高能源利用效率、減少排放的重要手段。在國家政策的扶持下,節能服務產業規模從2006年的47.3億元人民幣遞增到了2014年的2650億元人民幣。2011-2014年,我國節能服務產業規模的年複合增長率為28.46%。按照《"十二五"節能環保產業發展規劃》,合同能源管理被列為八大重點工程之一,到2015年節能服務業總產值要達到3000億元,節能服務產業已經成為中國最具成長性和活力的朝陽行業之一。 產業鏈進一步深化,建築節能和工業節能業務並駕齊驅: 公司2011年啟動城市級節能改造,重慶作為第一站已成功收官。截至2014年底同方泰德已在重慶完成200萬平米的城市建築節能改造,占據了重慶市場約50%的改造份額。繼重慶之後,同方泰德已將“重慶模式”成功複制到湖南省、武漢市、克拉瑪依等地,公司的建築節能業務擁有巨大的發展潛力。2014年公司通過收購同方節能進入工業節能市場。工業節能具有行業門檻高,訂單規模大的特點,預計未來將成為同方泰德業績的強勁增長點。 首次關註給予“強烈推薦”評級,目標價5.4港元: 彭博最新數據顯示,目前H股節能環保行業2014年、2015預測PE平均值為20.81倍、16.68倍,而A股樓宇節能行業2014年、2015預測PE平均值為89.48倍、51.38倍,同方泰德的估值水平明顯低估。結合行業估值水平,我們給予公司2015年16倍PE水平,對應目標價5.40港元,目標價較現價有55%的升幅,首次關註給予“強烈推薦”的投資評級。

一、公司介紹 公司介紹 同方泰德是全球領先的一體化綜合節能服務商,服務於全球60多個國家的綠色城市和智慧城市信息化建設。目前同方泰德的業務覆蓋建築節能、軌道交通節能、工業節能、供熱節能四大領域的軟、硬件產品、EPC、EMC和運營。同方泰德於2005年在新加坡成立,於2011年10月在香港聯交所主板上市。公司憑借Techcon系列EMS、EECE-Cloud及樓控管理系統等產品,唯一連續4年榮獲“智能建築行業十大創新產品品牌”和“十大知名產品品牌”雙項殊榮的企業。 公司發展歷程 2005年於新加坡成立同方泰德科技有限公司 2006年於北京成立同方泰德國際科技(北京)有限公司 2008年收購加拿大DISTECHCONTROLS2009年與思科合作,致力於推動數字城市建設 2010年入選國家首批節能服務公司備案名單 2011年同方泰德榮登《福布斯》“中國潛力企業”榜單,成為智能建築行業唯一一家獲獎的摟控企業; 2011年與重慶建委、重慶銀行攜手,共同推進城市建築節能,探索出“政企銀”三位一體商務模式; 2011年自主研發的EZEMS能源管理系統、節能專家控制系統全面問世,實現了軟硬協調、強弱電一體化相結合等一系列節能新突破; 2011年同方泰德在香港主板上市 2013年同方泰德榮獲"智能建築行業優秀民族品牌"獎 2013年同方泰德躋身中國智能建築品牌監測樓宇自控類第四名。 2014年收購同方節能工程技術有限公司,業務範圍從建築節能、熱網節能拓展至工業節能和軌道交通節能領域,豐富產業布局。 2014年成為上海市建築節能工程核心單位,成功實施了上海萬人體育館、上海遊泳館和東亞展覽館等標誌性項目的節能改造;Techcon系列產品唯一連續4年榮獲“智能建築行業十大創新產品品牌”和“十大知名產品品牌”雙項殊榮的企業。 股權結構 截至2015年3月,公司第一大股東為同方股份,占總股本的41.62%,ZanaChinaFundL.P.為第二大股東,持股10.21%,其余為公眾持股,占總股本的48.17%。

管理層 公司擁有經驗豐富的管理團隊,平均具備逾19年的樓宇自動化行業經驗。公司行政總裁趙先生為中國建築業協會智能建築分會副會長,曾起草中國《智能建築工程施工規範》,參與眾多獲獎智能建築項目。公司運營總監謝先生也是建築節能領域的專家。公司擁有的節能研究院,匯聚了眾多節能領域的知名專家學者,已承接了多項國家級的建築節能課題的研究。完善的產學研一體化平臺為公司帶來了強大的研發能力和技術優勢。 核心管理層簡介 陸致成先生:65歲,公司主席、非執行董事,負責集團的策略規劃、整體運營管理、投資及政府間關系。陸先生在技術領域擁有超過20年的專業教學、管理和投資經驗,曾擔任1989年成立的北京清華人工環境工程有限公司的總經理。1997年該公司與若幹清華大學持有的其他公司重組組成同方,同方於1997年在上海證券交易所上市。陸先生現時為同方董事會主席,負責高層管理職能。 趙曉波先生:44歲,公司行政總裁兼執行董事,負責集團整體策略規劃一般管理。除擔任同方泰德北京總經理外,趙先生亦為同方股份有限公司總裁助理及【DigitalCity】分部總經理。趙先生於1993年獲得清華大學熱量工程理學學士學位,並於2005年獲得清華大學工商管理碩士學位。趙先生於2010年獲委任為中國建築業協會智能建築分會副會長。趙先生參與眾多智能建築項目,例如中國北京飯店及伊朗德黑蘭的地鐵項目。所參與的項目獲得中華人民共和國技術部頒發的建築低碳技術創新獎等多個獎項。 謝漢良先生:50歲,公司創辦人、執行董事、營運總監,負責集團日常營運及一般管理。創辦同方泰德之前,謝先生曾擔任Honeywell大中華市場的銷售經理,曾為TACControlsAsiaPteLtd亞太區管理團隊的主管,曾獲得Honeywell授予的“WinnersClubAward”獎和“President’sClubAward”獎。 梁樂偉先生:38歲,公司財務總監兼公司聯席公司秘書。梁先生為香港會計師公會會員及內部核數師公會會員,擁有逾10年會計、審計及盡職審查方面的經驗。 ÉtienneVeilleux先生:44歲,為DistechControls的創辦人,自1995年起擔任DistechControls的總裁兼行政總裁,擁有逾16年建築自動化、節能及新產品開發的經驗,為蒙特利爾的YoungPresidents’sOrganization及企業家協會會員。 收入構成 公司收入主要由三部分構成:(1)樓宇自動化系統;(2)能源管理系統;(3)安控系統和消防系統。 按地區來劃分收益,中國、北美地區和其他地區的收入占比分別是55.1%、23.3%和21.6%。 2010-2013年,公司樓宇自動化系統(中國)、樓宇自動化系統(北美)、樓宇自動化系統(歐洲)的年複合增長率分別為18.78%、12.61%和21.16%;能源管理系統(中國)的收入增長速度最為迅猛,年複合增長率為57.29%。

收入&凈利潤 截至2013年12月31日,公司實現營業收入1.48億美元,凈利潤1710萬美元。2010-2013年收入與凈利潤的年均複合增長率分別為26.15%及34.38%。

二、中國節能行業迎來歷史性機遇 1、作為綠色的新興朝陽產業,節能服務產業維持快速增長 節能服務是提高能源利用效率、減少排放的重要手段。在國家政策的扶持下,節能服務行業產值在“十一五”期間取得了迅猛的發展,並繼續在“十二五”期間實現了穩步攀升。在“十一五”期間,節能服務產業規模從2006年的47.3億元人民幣遞增到了2010年的836.29億元人民幣,合同能源管理項目投資從13.1億元遞增到287.51億元,增長了22倍。 進入“十二五”期間,我國的節能服務產業繼續穩步增長。2011節能服務產業首次突破1000億元,達到1250億元,同比增長50%。2014年,我國節能服務產業產值達到2650億元,同比增長23%。2011-2014年,我國節能服務產業規模的年複合增長率為28.46%。按照《"十二五"節能環保產業發展規劃》,合同能源管理被列為八大重點工程之一,到2015年節能服務業總產值要達到3000億元,節能服務產業已經成為中國最具成長性和活力的朝陽行業之一。

2、智慧城市建設進入快速增長期 根據市場研究公司marketsandmarkets的研究報告,2011-2016年我國智慧城市建設的複合增長率將達到14.2%,“十二五”期間用於智慧城市的投資總規模將達到5000億元,目前“十二五”規劃或政府工作報告提出建設智慧城市的地級市共有41個。智慧城市的增多將為建築節能行業的發展帶來巨大的機遇。 3、我國90%以上建築屬於高能耗建築,推行建築節能迫在眉睫

目前,中國的節能產業分為四個主要領域:工業節能、建築節能、交通節能、生活節能。其中,建築領域是能源消耗的大戶,約占總能耗的45%。而節能建築面積占全國建築總面積的比例不到10%。和發達國家相比,目前我國單位建築面積能耗是發達國家的2-3倍以上,因此建築節能刻不容緩。隨著智慧城市的推廣,節能建築的改造空間巨大,前景廣闊。 4、中國智能建築比例遠落後於發達國家 根據《2013-2017年中國智能建築行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》顯示,我國智能建築起步於1990年,比美國晚了6年,比日本晚4年:目前美國70%的新建建築為智能建築,日本的比例為60%,而我國這一比例僅為20%左右。我國北京、上海、廣州、深圳等地區智能建築行業已經從幼稚期向成長期發展,國內其他城市將全面跟上。

5、政府頒布一系列政策扶持節能行業發展 2013年1月1日,國家發展改革委、住房城鄉建設部聯合發布《綠色建築行動方案》,“十二五”期間,我國將完成新建綠色建築10億平方米;到2015年末,20%的城鎮新建建築達到綠色建築標準要求。在既有建築節能改造方面,將完成北方采暖地區既有居住建築供熱計量和節能改造4億平方米以上,夏熱冬冷地區既有居住建築節能改造5000萬平方米,公共建築和公共機構辦公建築節能改造1.2億平方米,實施農村危房改造節能示範40萬套。到2020年末,基本完成北方采暖地區有改造價值的城鎮居住建築節能改造。 2013年4月,住房城鄉建設部制訂的《“十二五”綠色建築和綠色生態城區發展規劃》公布。按照《規劃》提出的具體目標,“十二五”時期,將選擇100個城市新建區域(規劃新區、經濟技術開發區、高新技術產業開發區、生態工業示範園區等)按照綠色生態城區標準規劃、建設和運行。2014年起,政府投資的黨政機關、學校、醫院、博物館、科技館、體育館等建築,直轄市、計劃單列市及省會城市建設的保障性住房,以及單體建築面積超過兩萬平方米的機場、車站、賓館、飯店、商場、寫字樓等大型公共建築,將率先執行綠色建築標準。同時,將引導商業房地產開發項目執行綠色建築標準,鼓勵房地產開發企業建設綠色住宅小區,2015年起直轄市及東部沿海省市城鎮的新建房地產項目力爭50%以上達到綠色建築標準。 除國家層面的《綠色建築行動方案》以及住建部全面啟動綠色保障房建設工作外,我國各地方政府關於綠色建築的行動實施方案陸續出臺,截至2013年11月底,我國有19個省市自治區出臺了綠色建築行動方案。例如廣東省還提出到“十二五”期末,全省累計建成綠色建築4000萬平方米以上,建設10個以上的綠色生態城(園)區;到2020年底,綠色建築占全省新建建築比重力爭達到30%以上,建築建造和使用過程的能源資源消耗水平接近或達到同期發達國家水平,公共建築全面實行能耗定額管理。 國務院於2014年11月19日印發《能源發展戰略行動計劃2014-2020》:表示要推進能源消費革命,堅持節能優先戰略,以工業、建築、交通領域為重點,創新發展方式,形成節能型生產和銷售模式。工業節能:推進工業企業余熱余壓利用。綠色建築:到2020年,城鎮綠色建築占新建建築的比例達到50%;綠色交通:加快推進綜合交通運輸體系建設;推動城鄉用電方式變革:提高城鄉用能水平和效率,大力發展分布式能源,科學發展熱電聯產,鼓勵有條件的地區發展熱電冷聯供。 三、公司亮點 1、傳承清華的一體化綜合節能服務龍頭企業 同方泰德是清華大學旗下第一家海外上市企業,承載清華和同方在節能領域的技術與經驗,專註於提供一體化綜合節能服務、解決方案和產品。同方泰德目前已為重慶、武漢、湖南、克拉瑪依、赤峰等20多個省市和地區提供了完備的城市級節能服務,是公認的中國能源管理系統市場最大的國內企業。2014年12月,公司獲得“建築智能化工程設計與施工一體化”一級資質,這意味著公司在建築智能化工程的承接規模上將不受限制,公司的核心競爭力得到進一步的提升。 截止目前,同方泰德創新綠色智能建築解決方案已在全球60多個國家的1000余所地標性建築中得到廣泛應用。其中自主研發的TechconE-Cloud城市節能雲平臺、TechconEEC節能專家控制系統及TechconEMS能源管理系統等產品,已成功應用於國內20多個省市和地區的數百棟地標性建築其中包括北京央視大樓、重慶英利中心等標誌性建築,讓公司在中國建築節能市場保持龍頭地位。

2、突出的品牌優勢,產品可實現綜合節能25%--35% 公司旗下中國市場的主打品牌“Techcon”憑借國際化領先的技術和超高性價比,蟬聯“十大樓宇自控品牌”國內第一名。自主研發的旗艦產品TechconEEC節能專家控制系統於2011年即獲得省部級以上的科技成果鑒定,3年間已在中國30多個城市的上百棟建築中運行,實現了綜合節能25%-35%的良好效果。TechconEEC節能專家控制系統於2014年10月榮獲了中國建築節能協會頒發的“建築節能之星年度重點推廣產品”榮譽稱號,並在2014年節能服務產業年度峰會上被評為“2014節能服務產業重點推廣節能技術獎”。 公司旗下海外市場的主打品牌“DistechControls”為國際知名品牌,榮獲DeloitteNorthAmericaFast500和CanadaFast50兩大獎項,已成為北美地區增長最快的科技公司,客戶類型覆蓋連鎖超市、商業中心、醫院、學校、數據中心等各類建築。

3、完善的“產、學、研”一體化平臺帶來強勁的研發實力 作為首批入選中國發改委備案名錄的節能服務企業,同方泰德擁有國內科研實力領先的建築節能研究院,可針對性地為市場量身設計和開發滿足當地客戶需求的產品及技術。同方泰德建築節能研究院匯聚了眾多節能領域的知名專家學者,參與編制多項國家/行業標準,並承接數個國家級建築節能課題研究。不斷跟蹤、探索建築節能行業產品和技術前沿,為承接建築節能領域合同能源管理業務奠定了堅實的技術基礎。完善的“產、學、研”一體化平臺為公司帶來了強勁的研發能力和技術優勢。 公司目前在中國北京、加拿大、法國分別設有研發中心,讓公司可以充分利用和發掘不同地區的技術專長,以滿足不同地區的客戶需求。 公司的核心技術:模塊化串級控制算法,是十一五重點課題研究成果,並成功應用於公司核心產品TechconEEC節能專家控制系統上。 4、城市化節能改造成功推進,已將“重慶模式”複制至多個地區 住建部副部長仇保興曾表示,目前,我國既有建築節能改造任重道遠,有460億平方米既有建築,約三成需節能改造,預計今後10年產值達到1.5萬億元。綠色建築市場已進入快速發展階段。2011年6月,同方泰德與重慶城建委、重慶銀行簽約《合同能源管理戰略協議》,正式啟動城市級的節能改造。到現在,重慶市的建築節能改造任務已完成。截至2014年底同方泰德,已在重慶完成200萬平米的城市建築節能改造,占據了重慶市場約50%的改造份額。繼重慶之後,同方泰德已將“重慶模式”成功複制到湖南省、武漢市、克拉瑪依等地。 我們相信隨著公共建築節能改造重點城市的增多,公司的建築節能業務的業務還有巨大的發展潛力。 5、工業與交通節能成為業績新引擎,高準入門檻和訂單規模是亮點 2014年,同方泰德加大了業務縱深領域的開拓力度,收購了母公司旗下的另一家節能企業——同方節能工程技術有限公司,填補了自身在工業節能領域的空白。公司的工業節能領域包括熱網節能和軌道交通節能,主要采取EPC和EMC的模式開展。工業節能具有行業門檻高,訂單規模大的特點,預計未來將成為同方泰德業績的強勁增長點。在熱網節能領域,同方泰德已擁有多個成功項目,包括太原第一熱電廠和第二熱電廠等項目,均取得了非常可觀的節能效益。軌道交通節能,主要是利用節能技術,使地鐵站(主要是地下站點)空調、通風、照明等各設備系統不僅能安全、正常運行,還能實現較大幅度的節能降耗。目前,同方泰德的軌道交通節能技術已在北京奧林匹克森林公園南站得到應用,初步測算可節能30-50%。 6、擬退出海外業務,專註國內市場將獲取更加強勁的增長動力 公司於3月10日發布公告稱於3月8日(蒙特利爾時間)訂立協議,同意連同其他主要股東共同出售DistechControlsInc.的股份權益,予AcuityBrands,Inc.之附屬公司1028665B.C.Ltd.,經調整前總代價為3.18億加元。同方泰德於2008年以1340萬加元收購DistechControls的63.8%的股權。7年間DistechControls的價值得到快速提升,按照目前同方泰德持有43.98%的股權比例計算,預期公司將錄得除稅前溢利約1.22億加元。本次出售是以DistechControls2013年、2014年的55倍、42倍PE賣出,投資回報相當可觀。我們認為北美市場的樓宇自動化業務目前已經進入成熟階段,增長速度緩慢。而中國的節能環保市場正在釋放巨大的發展潛力。公司在中國的節能業務板塊在2011年開始增長迅猛,2011、2012、2013年的收入增速分別為35.9%、70.6%和67.8%,而北美地區的樓宇自動化系統的收入貢獻則逐年下降,2011、2012年、2013年的收入增速分別為6.1%、32.8%和1.4%。如海外業務成功出售,則公司具備充足的現金來發展增長迅猛的中國節能業務,並可增加國內市場戰略收購的可能性。 四、財務分析 盈利能力穩健 公司持續穩健的經營業績,過去5年的收益和利潤持續強勁增長,毛利率和凈利潤率水平平穩。 我們預計公司2014年收益約為1.82億美元,同比增長22.74%,歸屬股東凈利潤約為2160萬美元,同比增長26.36%,凈利潤率12%。

財務健康狀況良好 公司保持穩定的經營現金流及在手現金。負債率維持在較低水平,資產負債結構穩健。

五、估值與投資建議 行業估值:彭博最新數據顯示,目前H股節能環保行業2014年、2015預測PE平均值為20.81倍、16.68倍,而A股樓宇節能行業2014年、2015預測PE平均值為89.48倍、51.38倍,同方泰德的估值水平明顯低估。

目標價:結合行業估值水平,我們給予公司2015年16倍PE水平,對應目標價5.40港元,目標價較現價有55%的升幅,首次關註給予“強烈推薦”的投資評級。 風險因素:A項目拓展不達預期,B競爭加劇

(來自國元證券) |

【研報】金嗓子:天花板行業裡的龍頭企業,無亮點 首募錢厚-Tcoins:

http://xueqiu.com/8301293543/38305734T姐曰:金嗓子最近向港交所提交了招股說明書,籌劃上市。依稀記得當年的羅納爾多代言金嗓子喉寶登上電視台令國人震驚,一轉眼金嗓子已經佔有25.5%的潤喉片市場,市佔率第一。

不過T姐解讀招股書之後,認為公司業務單一,收入穩定,無太大亮點。

1、潤喉藥中的「戰鬥機」

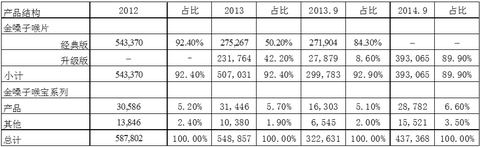

公司成立於1956年,柳州糖果二廠是其前身。曾沛珍女士是其創始人,目前公司大股東其外孫黃勇先生,持有公司82.3%的股權。公司是咽喉藥品市場的龍頭企業,2013年的數據顯示,公司咽喉產品的市場佔有率為18.1%,排名第一,尤其是佔其主要業務90%的潤喉片業務,市場佔有率為25.5%,排名第一。

2、產品比較單一,90%左右的收入來源於潤喉片

公司產品比較單一,雖然公司策略是產品多元化,金嗓子喉寶系列產品的收入佔比逐漸提升,但是近三年來,金嗓子喉片的收入佔比仍然保持在90%甚至以上,單品結構單一。

3、行業市場規模有天花板,市場競爭格局已成

2009年以來,歐瑞數據庫資料顯示,2013年中國咽喉產品的市場規模為43億人民幣,2009年以來的複合增長率為8.9%。不聽招股書什麼GDP,人均GDP的忽悠日益惡化的空氣環境問題可能會導致咽喉疾病的多發,我們綜合下來的判斷是咽喉產品市場規模將維持9%左右的市場增速。

而行業競爭方面,前五家企業在咽喉產品的市場佔有率為60%,而咽喉片的市場集中度更高,為70%。

形成這樣的競爭格局的原因,我們認為主要有

(1)行業市場空間有限;

(2)原材料產區限制,咽喉藥的主要原材料為中草藥和蔗糖,前五家企業一半分佈在廣西,一半分佈在江西,這與中國草藥主產區分佈吻合:廣西、江西、山東。我們的結論是:品牌知名度和市場份額已經基本形成並穩定,未來競爭格局不會發生大的變化。

4、 收入和利潤高增長不具有持續性

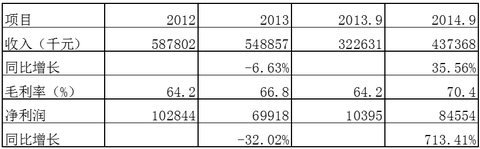

2013年是公司產品升級期,佔收入比例90%的潤喉片2013年5月大規模停產,2013.9月份升級版的潤喉片開始大規模生產,升級導致的結果2013年產品「青黃不接」的低基數,以及升級版潤喉片的未能規模化生產的低毛利率,這是收入、毛利率和淨利率2013年同比下降和2014年同比大幅上漲的主要原因。我們認為,這具有不可持續性。

5、從投資的角度公司無看點,從經營的角度建議優化供應鏈管理

基於行業空間天花板,市場競爭格局已成,產品單等因素。從投資的角度,我們認為公司無看點。

從經營的角度,我們建議公司優化供應鏈管理,尤其是精細化管理下游的銷售環節,提高公司的管理水平及營運水平。公司目前的經營模式是上游採購原材料,生產咽喉產品,下游通過三級分銷商進行銷售。目前已經有300家分銷商,且遍佈全國各地及海外部分市場。我們認為,公司產品標準化,品牌知名度及美譽度高,這些特點是電商的衝要條件。我們建議公司精細化管理下游的銷售,收縮下游的分銷商數量,大力發展網商,由原有的B2B模式向B2C模式,或者020模式發展,壓縮中間環節,提升公司的營運能力。即使這些都做到了,從投資的角度來看,也沒啥想想空間。

從公司募投的方向看,主要是擴大產能及擴展分銷商,對電商的規劃不夠清晰,這是我們不想看到的。

【研報】汽車電子行業戰略前瞻:創新周期拐點將至

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=1757|

本帖最後由 jiaweny 於 2015-3-26 10:16 編輯 【研報】汽車電子行業戰略前瞻:創新周期拐點將至 來源:投資數據庫 導讀 中國汽車行業2010年以來世界銷量第一,並仍處於持續增長中;汽車電子整車成本占比方面,未來汽車電子占比有望從25%快速上升至50%,中國汽車電子市場將進入快速發展期。 汽車發展周期類似於三年前的智能手機。在通過低價化搶占滲透率後,進入通過創新競爭觸發消費者更換的周期,創新的周期拐點到來。汽車90%的創新來自電子領域,智能化、互聯化、節能化趨勢引領汽車電子創新方向。隨著中國企業大範圍介入汽車電子市場,成本大幅下降,汽車電子產品將快速實現由高端車型向中低端車型下沈,應用範圍和滲透率將快速提升。互聯網造車動搖傳統供應鏈體系,新參與者帶來供應鏈新機遇。 1、中國汽車電子行業進入戰略發展機遇期 (1)市場層面,汽車電子整車成本占比將由25%提升到50% 中國汽車行業2010年以來世界銷量第一,並仍處於持續增長中;汽車電子整車成本占比方面,未來汽車電子占比有望從25%快速上升至50%,中國汽車電子市場將進入快速發展期。2014年中國汽車產量2372萬輛,按照單車電子產品投入1.5-2萬元/車計算(約占整車成本的25%),則2014年中國汽車電子市場規模約為3558-4744億元。2015年中國汽車電子市場規模甚至有望超過5000億元,僅略小於消費電子市場(預計中國消費電子市場空間7000億左右)。 (2)競爭層面,智能化、互聯化、節能化三大趨勢挑戰傳統行業格局 汽車市場出現三大趨勢:智能化、互聯化、節能化。智能化趨勢集中體現在自動駕駛技術的發展。谷歌已經造出完全自主的自動駕駛汽車,預計十年內到2025年自動駕駛技術將成熟普及。在此之前各類輔助駕駛和主動安全技術將逐步得到廣泛應用。 互聯化趨勢表現為車聯網的發展和互聯網造車。車聯網將從單純的人車互聯Telematics發展到車路互聯、車車互聯的全方位車聯網時代,4G到5G通訊技術的升級和智能交通網絡建設將推動車聯網快速發展。互聯網企業從車載信息與通信系統開始向汽車市場滲透,逐步發展到深度參與獨立造車。我們可以確認蘋果在智能汽車市場的雄心勃勃,將掀開汽車智能化和信息化的新浪潮。 節能化趨勢一方面表現為傳統汽車為滿足新排放標準不斷應用新的輔助駕駛技術,更重要的是全社會對新能源電動汽車的推動。值得註意的是,特斯拉是開路先鋒,幾乎所有互聯網汽車選擇的方向都是新能源電動汽車。 (3)資本層面,通過海外產業整合打開銷售渠道 汽車電子市場與消費電子市場有較大的不同,對零部件的環境適應性、可靠性和安全性要求更高,認證周期更長,通過並購和資本運作方式進入汽車電子市場,是中國電子行業公司的主動選擇和可行策略。原因如下: 1.中國成為世界第一大汽車市場,增長速度和景氣程度遠超汽車發達國家,一大批中小海外汽車零部件供應商自身成長緩慢,通過與中國企業資本合作進入新興的中國市場是理性選擇; 2.中國政府更加積極推動汽車反壟斷措施。14年年中的中國汽車反壟斷調查,不僅在於敦促外資車企降低零部件售價合理定價,更重要的是對汽車行業市場換技術未能成功的反思。我們認為類似信息安全市場,未來中國將對汽車技術開放將提出更高要求,海外一線零部件供應商將更加積極地與中國企業進行合資合作。 綜上,我們認為未來將有更多的電子企業通過海外產業整合切入汽車電子市場,而國內現有在汽車電子市場有較好積累的企業也將逐步實現證券化。 2、中國汽車電子行業進入大發展時代 作為世界第一的汽車消費市場,中國汽車滲透率仍明顯低於汽車發達國家,未來幾年仍將保持較快的增長速度。而受消費者需求、競爭需求、創新驅動、消費升級、產品下沈、新能源趨勢等因素影響,汽車電子占整車成本的比重將從25%快速提升到50%。量和質兩方面因素共同驅動中國汽車電子市場進入快速發展期。 (1)汽車電子市場規模接近5000億,將進快速增長期 汽車電子的定義。汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子裝置,是與車上機械系統進行配合使用,實現“機電結合”的汽車電子裝置,包括發動機、底盤、車身電子控制。典型的車體汽車電子產品包括電子燃油噴射系統、防抱死制動系統ABS、電子穩定程序ESP、電子控制懸架、電子控制自動變速器、電子動力轉向等。車載汽車電子裝置是在汽車環境下能夠獨立使用的電子裝置,可以和汽車本身的性能無直接關系,包括汽車信息系統、導航系統、汽車音響及影音娛樂系統、車載通信系統等。 2013 年全球汽車電子市場規模達到1674 億美元,同比增長7.45%。IHS預計到2020年,全球汽車電子市場規模將達到2750億美元。2012年中國汽車電子市場規模2672億元,同比增長11%,賽迪預計到2015年將突破4000億元。 中國2014年汽車產量達到2372萬輛,按照單車電子產品投入1.5-2萬元/車計算(約占整車成本的25%),則2014年中國汽車電子市場規模約為3558-4744億元。智能化、互聯化、節能化大趨勢下,單車電子產品占比有望快速提升,預計中國汽車電子市場將很快超過5000億規模。2014年中國智能手機銷量約4億部,整體市場規模約在6000-7000億元。則汽車電子市場整體規模僅略小於消費電子市場。

汽車電子器件在汽車總成本中所占比例,由70年代的2%,80年代5%,90年代15%,2000年的20%,到2012年已經上升到25%,意法半導體認為到2015年,汽車電子期間占整車成本比重將提升至50%。80年代汽車電子占比的快速提升,主要受發動機電子電控技術等動力電子系統廣泛應用影響。90年代汽車電子快速發展主要受歐美法律法規對防抱死制動系統ABS、車身穩定系統ESP等車身電子系統強制安裝的影響。2000年後汽車電子的快速發展,應歸功於信息娛樂與通信系統的快速發展和主動安全技術創新。而受智能駕駛、車聯網、電動汽車三大趨勢影響,汽車電子將再次進入快速滲透期。2015年後汽車電子整車成本占比將快速提升到50%。 (2)七大因素推動汽車電子快速發展 推動汽車電子快速發展的主要驅動力有: ①消費者需求。消費者通過移動互聯網和智能手機,已經培養了智能化生活的習慣,汽車行業如繼續保持保守遲緩的變革步伐,則難以滿足消費者的需求; ②創新的需要。自電噴電控系統以來,汽車工業的創新70%來自電子產品的應用,為不斷滿足消費者需求,汽車創新必然加大汽車電子器件的應用比重; ③競爭的需要。隨著中國汽車普及率的提升,汽車行業的競爭將進一步加劇。相比核心部件以十年計的研發周期,汽車電子產品更新速度快,具有科技感,新鮮感,更能吸引消費者購買,將成為競爭中的核心利器; ④新進入者的攪局。自特斯拉開始,汽車行業開始出現新進入者,中國互聯網企業均在布局自主造車,而蘋果也招募了大量汽車行業資深技術和管理人才。互聯網汽車普遍采用智能化、互聯化、電氣化的造車方案,試圖通過快速的技術升級對傳統車廠巨頭形成挑戰,倒逼整個汽車工業創新; ⑤自動駕駛的遠景。谷歌已獨立造出沒有方向盤和油門剎車的無人駕駛汽車,市場普遍預計十年後到2025年無人駕駛汽車將成為主流,整個汽車行業商業模式甚至將因此顛覆,汽車由駕駛工具將變為工作娛樂的新場所。在實現完全的無人駕駛之前,各車廠均在研發輔助駕駛功能; ⑥車聯網的宏偉規劃。除現有的人車互聯的telematics,各國也在籌劃實現車車互聯(V2V),車路互聯(V2R),預計隨著智慧交通網絡和5G通訊網絡的建設,全面的車聯網系統未來有望誕生,屆時與無人駕駛汽車一起將實現汽車產業的完全變革; ⑦電動汽車的電氣化。電動汽車中電子器件的占比達到47%,為實現彎道超車,汽車行業的新進入者和競爭格局挑戰者都選擇電動汽車為主要方向,也適應了節能環保的方向,在各國政策扶持下,未來電動車占比將顯著提升,相應帶動汽車電子的發展。 3、三大趨勢推動汽車行業格局重塑,中國企業彎道超車 從競爭的角度來看,三大趨勢智能化、互聯化、節能化,最終將導致汽車行業格局重塑,傳統穩固的行業競爭關系和供應鏈體系受到沖擊,新的競爭者加入,行業商業模式發生變革。這一切將給中國汽車電子廠商帶來新的發展機遇,從供應鏈體系上看,更多消費電子廠商有機會更快地切入汽車電子市場,而中國汽車行業也將依靠這批更強大的零部件供應商,實現真正打造獨立自主的汽車工業體系,實現彎道超車。 (1)智能化趨勢,自動駕駛將顛覆行業格局 汽車智能化趨勢,最集中的表現是自動駕駛技術的快速發展,和實現完全自動駕駛前,輔助駕駛和主動安全技術的廣泛應用。 ①自動駕駛技術十年內有望實現廣泛應用。市場普遍認可,到2025年即十年後,無人駕駛技術將完全成熟,無需人工監視汽車可獨立實現路線行駛。 ②車聯網與自動駕駛共創道路交通新形態。目前人們常說的車聯網,實際上僅代指車人互聯,即車載信息服務系統Telematics,是狹義的車聯網。真正的車聯網(Internet of Vehicle)包含車人互聯(V2M),車路互聯(V2R),車車互聯(V2V),意義更加廣泛。此在5-10年後,在包含V2V、V2R網絡的智能交通系統的統一指揮下,大量自動駕駛汽車將承擔交通的主要任務。憑借物聯網和傳感器的廣泛應用,自動駕駛將不再局限在高速公路等交通環境簡單區域,而能夠實現全路況覆蓋,人類真正從駕駛任務中解放出來,汽車成為工作和娛樂的新場所。因此,整個汽車行業格局和商業模式都將發生翻天覆地的變化。 ③無人駕駛汽車叫車服務改變汽車行業商業模式。如果大量無人駕駛的車輛成為主流,則通過節省司機人工費,且這些車輛可以長時間運行(機器人無需過多休息),則叫車服務的成本將大幅降低,甚至比自己擁有汽車更加劃算。美國每個家庭擁有 2.1 輛車,按照實際需求可以最低降至1.2 輛,可以減少43%。根據實驗室數據,在都是無人駕駛汽車上路的情況下,通過交叉路口的車流量能夠較現有水平增加一倍。 (2)互聯化趨勢,互聯網汽車將深度改變車聯網現狀 從後裝的車載導航和OBD產品開始,到Carplay、Andriod Auto車載娛樂系統平臺,到近期互聯網企業紛紛表態將直接造車,汽車的互聯網化不斷深入發展。互聯網汽車是汽車互聯網化的最深度體現,關於狹義車聯網內容已有較多研究報告闡述,本文不再複述,而著重於討論互聯網造車對汽車產業鏈帶來的影響和意義。 (3)新進入者增多,帶來供應鏈變局 傳統汽車供應鏈可分為元器件供應商、系統供應商、一級供應商(Tier1)、二級供應商(Tier2)、及下遊整車廠和OEM。汽車電子供應鏈壁壘森嚴,認證周期時間較長。中國電子供應商大多處於二級供應商地位。根據賽迪咨詢數據,2012年中國前十大汽車電子供應商中僅深圳航盛一家國內公司,其他大部分為國外零部件龍頭占據。 互聯網汽車新加入者有望部分動搖傳統汽車電子供應鏈體系,以特斯拉為例,此前以色列智能輔助駕駛公司Mobileye在傳統車廠只能作為二級供應商,而在特斯拉,Mobileye能夠實現直接供貨。 4、外延式路徑,是切入汽車電子市場的合理道路 海外汽車市場已經處於相對成熟階段,增速普遍放緩,為保證競爭力,海外汽車電子零部件公司始終在進行並購重組,不斷彌補自身產品體系布局。中國市場作為世界最大的汽車市場,仍然處於快速增長中。一部分海外汽車電子供應商願意接受中國汽車的並購報價,以保證自身獨立性,不被其他海外供應巨頭吃掉,並借此進入中國市場,打開新的成長空間。而中國電子企業在智能手機時代已經積累了相關的技術儲備和積累,通過跨國產業整合能實現渠道的開拓,快速切入汽車電子市場。 (來源:安信證券+網絡) |

【深度研報】“互聯網+”:重新定義信息化

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=1800|

本帖最後由 jiaweny 於 2015-3-28 10:26 編輯 【深度研報】“互聯網+”:重新定義信息化 作者:資管小兵 在今年的全國人大三次會議上,國務院總理李克強在政府工作報告中首次提出“互聯網+”行動計劃,馬上成為各界熱議的焦點。政府工作報告指出,“制定‘互聯網+’行動計劃,推動移動互聯網、雲計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合,促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展,引導互聯網企業拓展國際市場。” 不少專家認為,互聯網+是信息化促進工業化的升級版,而阿里巴巴12日發布《“互聯網+”研究報告》研究報告認為,“互聯網+”在內涵上根本區隔於傳統意義上的信息化,而是重新定義了信息化。同日,上汽集團與阿里巴巴集團聯合宣布,將合資設立10億元“互聯網汽車基金”。在未來1-2年打造互聯網汽車,是對應政府工作報告中‘互聯網+’行動計劃的現實詮釋。 阿里研究院的報告認為,“互聯網+”在內涵上根本區隔於傳統意義上的信息化,而是重新定義了信息化。“傳統講的信息化沒有釋放出信息和數據的流動性,而互聯網作為信息處理成本最低的基礎設施,其開放、平等、透明等特性將使信息和數據動起來轉化成巨大生產力,成為社會財富增長的新源泉。 “互聯網+”的過程也是傳統產業轉型升級的過程。零售消費是最早進行深度互聯網化的行業之一,根據CNNIC的數據,到2014年底,我國網民規模達6.49億,互聯網普及率為47.9%。其中,網絡購物用戶3.61億,我國網民使用網絡購物的比例升至55.7%,在全國居民中的滲透率也達到了26.67%。2014年我國網上零售額同比增長49.7%,達到2.8萬億元,占同期社零總額的10.6%。 以淘寶網為代表的網購平臺不僅滿足了跨地域的巨量消費需求,更重要是促進了商品流通數據在全國、全球範圍內的廣泛對接,不僅促進了中國流通業的效率和水平,還反向帶動了制造業的逐步互聯網化以及商品流通體系的數據化。 淘寶對零售行業的互聯網化還在進行中,並逐漸向批發、外貿、制造業等領域滲透,催生了1688小額批發、跨境電商、柔性定制等一批新興業態。而報告認為,同樣的過程還正在金融、物流、農業、醫療等諸多行業重演。 以及互聯網+農業為例,近年來以電子商務為載體的原產地農產品直銷、進口農產品、生鮮網購、農產品網上預售等新模式快速發展。截止到2013年年底,阿里平臺上經營農產品的賣家數量為39.40萬個,農產品銷售額同比增長112%,超過大盤增長速度。 在互聯網+金融領域,以2011年央行發放第三方支付牌照為標誌,互聯網+金融的基礎設施和行業形態明顯邁上臺階。截至2014年底,中國第三方互聯網支付交易規模達到80,767億元,同比增速達到50.3%;全國範圍內活躍的P2P網上借貸平臺1,575家,貸款余額1,036億元;眾籌融資平臺116家,一年新增平臺78家,眾籌融資金額超過9億元。 “互聯網作為一種通用目的技術(General Purpose Technology),和100年前的電力技術,200年前的蒸汽機技術一樣,將對人類經濟社會產生巨大、深遠而廣泛的影響,”報告說。 報告建議,“互聯網+”的本質是傳統產業經過互聯網改造後的在線化、數據化,其前提是互聯網作為一種基礎設施的廣泛安裝。“互聯網+”仰賴的新基礎設施,可以概括為雲(雲計算和大數據基礎設施)、網(互聯網和物聯網)、端(直接服務個人的設備)三部分,這三個領域的推進將決定互聯網+計劃改造升級傳統產業的效率和深度。 一、“互聯網+”的背景與本質 1.1“互聯網+”的深刻內涵 普適計算之父馬克·韋澤說:最高深的技術是那些令人無法察覺的技術,這些技術不停地把它們自己編織進日常生活,直到你無從發現為止。而互聯網正是這樣的技術,它正潛移默化地滲透到我們的生活中來。所謂 “互聯網+”就是指,以互聯網為主的一整套信息技術(包括移動互聯網、 雲計算、大數據技術等)在經濟、社會生活各部門的擴散、應用過程。互聯網作為一種通用目的技術(GeneralPurposeTechnology),和100年前的電力技術,200年前的蒸汽機技術一樣,將對人類經濟社會產生巨大、深遠而廣泛的影響。 “互聯網+”的本質是傳統產業的在線化、數據化。無論網絡零售、在線批發、跨境電商、快的打車、淘點點所做的工作分享都是努力實現交易的在線化。只有商品、人和交易行為遷移到互聯網上,才能實現“在線 化”;只有“在線”才能形成“活的”數據,隨時被調用和挖掘。在線化的數據流動性最強,不會像以往一樣僅僅封閉在某個部門或企業內部。在線數據隨時可以在產業上下遊、協作主體之間以最低的成本流動和交換。數據只有流動起來,其價值才得以最大限度地發揮出來。 “互聯網+”的前提是互聯網作為一種基礎設施的廣泛安裝。英國演化經濟學家卡蘿塔·佩蕾絲認為,每一次大的技術革命都形成了與其相適應的技術—經濟範式。這個過程會經歷兩個階段:第一階段是新興產業的興起和新基礎設施的廣泛安裝;第二個階段是各行各業應用的蓬勃發展和收獲(每個階段各20-30年)。今年是互聯網進入中國21周年,中國迄今已經有6.5 億網民,5億的智能手機用戶,通信網絡的進步、互聯網、智能手機、智能芯片在企業、人群和物體中的廣泛安裝,為下一階段的“互聯網+”奠定了堅實的基礎。 “互聯網+”的內涵根本上區隔與傳統意義上的“信息化”,或者說互聯網重新定義了信息化。我們之前把信息化定義為:ICT技術不斷應用深化的過程。但假如ICT技術的普及、應用沒有釋放出信息和數據的流動性,促進信息/數據在跨組織、跨地域的廣泛分享使用,就會出現“IT黑 洞”陷阱,信息化效益難以體現。在互聯網時代,信息化正在回歸“信息為核心”這個本質。互聯網是迄今為止人類所看到的信息處理成本最低的 基礎設施。互聯網天然具備全球開放、平等、透明等特性使得信息/數據在工業社會中被壓抑的巨大潛力爆發出來,轉化成巨大生產力,成為社會財富增長的新源泉。例如,淘寶網作為架構在互聯網上的商務交易平臺, 促進了商品供給-消費需求數據/信息在全國、全球範圍內的廣泛流通、分享和對接:10億件商品、900萬商家、3億多消費者實時對接,形成一個超級在線大市場,極大地促進了中國流通業的效率和水平,釋放了內需消費潛力。 1.2“互聯網+”推動各產業的互聯網化 “互聯網+”的過程也是傳統產業轉型升級的過程。過去十年,這一過程呈現“逆向”互聯網化的過程。在企業價值鏈層面上,表現為一個個環節的互聯網化:從消費者在線開始,到廣告營銷、零售、到批發和分銷、再到生產制造、一直追溯到上遊的原材料和生產裝備。從產業層面看,表現為一個個產業的互聯網化:從廣告傳媒業、零售業、到批發市場,再到生產制造和原材料。從另一個角度觀察,“互聯網+”是從C端到B端,從小B再到大B的過程,產業越來越重。在這個過程中,作為生產性服務業的物流、金融業也跟著出現互聯網化的趨勢。在“互聯網+”逆向倒逼的過程中,各個環節互聯網化的比重也是依次遞減。 最先被互聯網帶動的是消費者。根據CNNIC的數據,到2014年底, 我國網民規模達6.49億,互聯網普及率為47.9%(這可看做是中國人口的互聯網化程度)。其中,網絡購物用戶3.61億,我國網民使用網絡購物 的比例升至55.7%,在全國居民中的滲透率也達到了26.67%。 廣告營銷環節是最早互聯網化的商業環節。易觀國際數據顯示,2014 年我國互聯網廣告產業規模達到1,535億元,市場份額占整體廣告產業的28%,這在某種程度上可以看做是廣告行業互聯網化的程度。 其次是零售環節的互聯網化。2014年我國網上零售額同比增長49.7%,達到2.8萬億元,占同期社零總額的10.6%。這也基本代表零售業互聯網化的比重。 再往上是批發和分銷環節的互聯網化。這里包括傳統的B2B網站紛紛由信息平臺向交易平臺轉型,推動在線批發,以及傳統企業的大量開展的網絡分銷業務。例如,2014年7月在港交所掛牌的電子元器件B2B網站“科通芯城”走的是純線上交易模式,2014年交易規模約80億元。阿里巴巴的內貿批發平臺-1688在截止2014年6月之前的12個月內在線批發規模227億美元(約1400億人民幣)。整個國內批發、分銷市場的互聯網化比例估計為1-2%的比例。 再往上倒逼就是生產制造環節,主要表現兩個方面:一是個性化需求倒逼生產制造柔性化加速,比如大規模個性化定制;二是需求端、零售端與制造業的在線緊密連接。這導致制造業也出現在線化、數據化的趨勢。 二、“互聯網+”的動力:雲計算、大數據與新分工網絡 “互聯網+”的實踐風起雲湧、極大地改變著經濟、社會的面貌,其不竭動力來自於三方面:一是新信息基礎設施的形成;二是對數據資源的 松綁;三是基於前兩方面而引發的分工形態變革。 2.1“互聯網+”的基礎設施:雲網端 經濟、社會活動的正常運作有賴於基礎設施發揮其支撐功能。隨著經濟形態從“工業經濟”向“信息經濟”加速轉變,基礎設施的巨變也日益彰顯。 短短幾十年間,“互聯網”能夠從誕生、普及,升級為“互聯網+”這一新變革力量,技術邊界不斷擴張,從而引發基礎設施層次上的巨變,則是至為重要的原因。大力提升新信息基礎設施水平,“互聯網+”才能獲得不竭的動力源泉,在經濟、社會發展中彰顯威力。 “互聯網+”仰賴的新基礎設施,可以概括為“雲、網、端”三部分。 “雲”是指雲計算、大數據基礎設施。生產率的進一步提升、商業模式的創新,都有賴於對數據的利用能力,而雲計算、大數據基礎設施像水電一樣為用戶便捷、低成本地使用計算資源打開方便之門。 “網”不僅包括原有的“互聯網”,還拓展到“物聯網”領域,網絡承載能力不斷得到提高、新增價值持續得到挖掘。 “端”則是用戶直接接觸的個人電腦、移動設備、可穿戴設備、傳感器,乃至軟件形式存在的應用。“端”是數據的來源、也是服務提供的界面。 新信息基礎設施正疊加於原有農業基礎設施(土地、水利設施等)、工業基礎設施(交通、能源等)之上,發揮的作用也越來越重要。 1、雲計算、大數據基礎設施強勢突破在“雲”(雲計算、大數據)基礎設施建設上,以“阿里雲”為代表,我國的互聯網企業已實現了基於自主研發的核心技術,來提供通用雲計算服務。無論是在技術先進性、安全性和經濟性上均處於世界領先地位,與亞馬遜、谷歌共執牛耳。 我國雲計算、大數據基礎設施的建設正發揮出巨大的經濟和社會價值:

2、互聯網、物聯網基礎設施快速滲透。中國互聯網絡信息中心(CNNIC)第34次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2014年6月,中國網民規模達6.32億,其中,手機網民規模5.27億,互聯網普及率達到46.9%。物聯網就是把傳感器裝備到各種真實物體上,通過互聯網聯接起來,進而運行特定的程序,達到遠程控制或者實現物與物的直接通信。射頻識別標簽(RFID)、傳感器、二維碼等,經過接口與無線網絡相連,從而給物體賦予“智能”,可實現人與物體的溝通和對話,也可實現物與物的溝通和對話。有新興的“雲計算、大數據”服務作為支撐,物聯網的發展將提升過去在數據存儲、處理和分析上能力欠缺的問題,煥發出新活力。IDC 研究報告顯示,全球物聯網解決方案市場規模將從2013年的19億美元增長到2020年的71億美元。全球物聯網裝機量從2013年到2020年的複合年增長率將達到17.5%,增長到2,120億臺。 3、智能終端、APP軟件應用異軍突起。在雲計算、大數據設施和應用軟件服務的助力下,以智能終端為代表的用戶設備,正成為大數據采集的重要源頭和服務提供的重要界面。 中國已成為全球智能終端增長的絕對主導力量,並引領全球移動市場 智能化演進。2012年中國智能手機出貨量2.58億部,份額超過全球 1/3,並以167%的增幅遠超全球水平,一舉超越2012 年之前歷年之和。 2013年中國智能手機出貨量更達到 4.23億部,全球份額貢獻逼近 50%。 2012年二季度中國手機出貨中,智能手機占有率已超越功能手機達52%, 領先全球整一年時間完成歷史更替(全球在2013年二季度首次超越50%達到52%),而至2013 年四季度,中國新出貨手機的智能化比例已高達75%。 以智能終端為接入界面,互聯網內容逐漸從門戶網站主導的網頁向異 彩紛呈的APP應用程序轉變。APP應用程序更多以雲計算服務為支撐,通過後臺豐富的數據驅動,開發和發布的門檻降低、創意受到極大激發。2013 年年底,蘋果App Store與谷歌Google Play應用下載規模均達到500億次,應用規模均超過100萬個。騰訊、阿里、百度等企業試圖通過深度挖掘移動即時消息、手機支付、地圖等能力,在自身核心應用領域搭建超級APP平臺。 4、基礎設施投資主體轉向移動互聯網快速普及。那麽這類基礎設施的投資是誰帶來的呢?答案是數以億計的普通用戶。我國有6.32億網民,其中83.4%使用移動上網(CNNIC截至2014年6月的數據),按每部手機1000元,兩年更換一部手機計算,人們在移動設備上投資額是巨大的,幾年內即可達萬億級別。同樣雲計算基礎設施也是由阿里巴巴、騰訊、百度等民營企業建設和運營,無論是用戶規模,還是技術水平均位於世界前列。 這樣,新基礎設施的投資就由過去的政府或者國有大企業主導,逐漸向民營企業和個人主導轉向。由於投資主體的變化,服務模式和控制權也發生了顯著改變,從事基礎設施服務的民營企業,必須持續創新以擴大規模、獲取潛在收益;消費者主導權增強,用手中的設備“投票”,直接決定企業的生死存亡。因此,信息經濟的治理模式也將從原有的集中控制向依靠大眾創新、共同治理方向轉變。 2.2“互聯網+”的新生產要素:數據 人類社會的各項活動與信息(數據)的創造、傳輸和使用直接相關。 信息技術的不斷突破,都是在逐漸打破信息(數據)與其他要素的緊耦合關系、增強其流動性,以此提升使用範圍和價值,最終提高經濟、社會的運行效率。 信息(數據)成為獨立的生產要素,歷經了近半個世紀的信息化過程,信息技術的超常規速度發展,促成了信息(數據)量和處理能力的爆炸性增長,人類經濟社會也進入了“大數據時代”。 IDC於2012年12月發布了研究報告《2020年的數字宇宙:大數據、更大的數字陰影以及遠東地區實現最快增長》。數字宇宙是對一年內全世界產生、複制及利用的所有數字化數據的度量。從2013年到2020年,數字宇宙的規模每兩年將翻一番。2012年中國總體數據量占世界的13%,而到2020年將提高到21%。 如前所述,除了作為必要成分驅動業務外(即Data-Driven Application,如金融交易數據、電子商務交易數據),數據產品的開發(即 DataProduct,通過數據用途的擴展創造新的價值,如精準網絡廣告)更是為攫取數據財富開辟了新的源泉。經濟領域海量數據的積累與交換、分析與運用,產生了前所未有的洞見和知識,極大的促進了生產效率的提高,為充分挖掘數據要素的價值提供了超乎尋常的力量。 2.3“互聯網+”的分工體系:大規模社會化協同 信息基礎設施建設和能力提升,加速了信息(數據)要素在各產業部門中的滲透,直接促進了產品生產、交易成本的顯著降低,從而深刻影響著經濟的形態。 信息技術革命為分工協同提供了必要、廉價、高效的信息工具,也改變了消費者的信息能力,其角色、行為和力量正在發生根本變化:從孤陋寡聞到見多識廣,從分散孤立到群體互動,從被動接受到積極參與,消費者潛在的多樣性需求被激發,市場環境正在發生這重大變革。 以企業為中心的產消格局,轉變為以消費者為中心的全新格局。企業以客戶為導向、以需求為核心的經營策略迫使企業組織形式相應改變。新型的分工協同形式開始湧現。 “小而美”是企業常態:由於節約了信息成本,交易費用降低令 外包等方式更為便捷,企業不必維持龐大臃腫的組織結構,低效、冗余的價值鏈環節將消亡,而新的高效率價值環節興起,組織的邊界收縮,小企業成為主流。 生產與消費更加融合:信息(數據)作為一種柔性資源,縮短了迂回、低效的生產鏈條,促進了C2B方式的興起,生產與消費將更加融合。 實時協同是主流:技術手段的提升、信息(數據)開放和流動的加速,以及相應帶來的生產流程和組織變革,生產樣式已經從“工業經濟”的典型線性控制,轉變為“信息經濟”的實時協同。 就業途徑更多樣:信息技術為靈活的工作方式提供了可能,就業形勢多樣化。“信息經濟”條件下,由於溝通、協作的門檻降低,評價和信 用制度的完善,專業技能的價值進一步凸顯,個人能力可以得到充分發揮,就業的靈活性進一步提高。年輕一代經由網絡、利用外包方式,可以充分安排自己的時間和工作的地點,為多家企業提供服務,比如翻譯、設計、 客戶服務等工作,企業的雇傭方式和組織形式、人們的就業方式和收入結構,都將出現改變。 綜上所述,新信息基礎設施(“雲+網+端”)、新生產要素(大數據)、新分工網絡(大規模、社會化的全新分工形態)為“互聯網+”能量的釋放提供了不竭動力,體現了“信息技術革命和制度創新”推動“生產率躍升”的強勁力道。“互聯網+”行動,將以夯實新信息基礎設施、提升原有工農業基礎設施、創新互聯網經濟、滲透傳統產業為指向,為中國經濟實現轉型與增長開辟新路。(文章來源:阿里研究院) |

【研報】汽車電子行業戰略前瞻:創新周期拐點將至

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=1757|

本帖最後由 jiaweny 於 2015-3-26 10:16 編輯 【研報】汽車電子行業戰略前瞻:創新周期拐點將至 來源:投資數據庫 導讀 中國汽車行業2010年以來世界銷量第一,並仍處於持續增長中;汽車電子整車成本占比方面,未來汽車電子占比有望從25%快速上升至50%,中國汽車電子市場將進入快速發展期。 汽車發展周期類似於三年前的智能手機。在通過低價化搶占滲透率後,進入通過創新競爭觸發消費者更換的周期,創新的周期拐點到來。汽車90%的創新來自電子領域,智能化、互聯化、節能化趨勢引領汽車電子創新方向。隨著中國企業大範圍介入汽車電子市場,成本大幅下降,汽車電子產品將快速實現由高端車型向中低端車型下沈,應用範圍和滲透率將快速提升。互聯網造車動搖傳統供應鏈體系,新參與者帶來供應鏈新機遇。 1、中國汽車電子行業進入戰略發展機遇期 (1)市場層面,汽車電子整車成本占比將由25%提升到50% 中國汽車行業2010年以來世界銷量第一,並仍處於持續增長中;汽車電子整車成本占比方面,未來汽車電子占比有望從25%快速上升至50%,中國汽車電子市場將進入快速發展期。2014年中國汽車產量2372萬輛,按照單車電子產品投入1.5-2萬元/車計算(約占整車成本的25%),則2014年中國汽車電子市場規模約為3558-4744億元。2015年中國汽車電子市場規模甚至有望超過5000億元,僅略小於消費電子市場(預計中國消費電子市場空間7000億左右)。 (2)競爭層面,智能化、互聯化、節能化三大趨勢挑戰傳統行業格局 汽車市場出現三大趨勢:智能化、互聯化、節能化。智能化趨勢集中體現在自動駕駛技術的發展。谷歌已經造出完全自主的自動駕駛汽車,預計十年內到2025年自動駕駛技術將成熟普及。在此之前各類輔助駕駛和主動安全技術將逐步得到廣泛應用。 互聯化趨勢表現為車聯網的發展和互聯網造車。車聯網將從單純的人車互聯Telematics發展到車路互聯、車車互聯的全方位車聯網時代,4G到5G通訊技術的升級和智能交通網絡建設將推動車聯網快速發展。互聯網企業從車載信息與通信系統開始向汽車市場滲透,逐步發展到深度參與獨立造車。我們可以確認蘋果在智能汽車市場的雄心勃勃,將掀開汽車智能化和信息化的新浪潮。 節能化趨勢一方面表現為傳統汽車為滿足新排放標準不斷應用新的輔助駕駛技術,更重要的是全社會對新能源電動汽車的推動。值得註意的是,特斯拉是開路先鋒,幾乎所有互聯網汽車選擇的方向都是新能源電動汽車。 (3)資本層面,通過海外產業整合打開銷售渠道 汽車電子市場與消費電子市場有較大的不同,對零部件的環境適應性、可靠性和安全性要求更高,認證周期更長,通過並購和資本運作方式進入汽車電子市場,是中國電子行業公司的主動選擇和可行策略。原因如下: 1.中國成為世界第一大汽車市場,增長速度和景氣程度遠超汽車發達國家,一大批中小海外汽車零部件供應商自身成長緩慢,通過與中國企業資本合作進入新興的中國市場是理性選擇; 2.中國政府更加積極推動汽車反壟斷措施。14年年中的中國汽車反壟斷調查,不僅在於敦促外資車企降低零部件售價合理定價,更重要的是對汽車行業市場換技術未能成功的反思。我們認為類似信息安全市場,未來中國將對汽車技術開放將提出更高要求,海外一線零部件供應商將更加積極地與中國企業進行合資合作。 綜上,我們認為未來將有更多的電子企業通過海外產業整合切入汽車電子市場,而國內現有在汽車電子市場有較好積累的企業也將逐步實現證券化。 2、中國汽車電子行業進入大發展時代 作為世界第一的汽車消費市場,中國汽車滲透率仍明顯低於汽車發達國家,未來幾年仍將保持較快的增長速度。而受消費者需求、競爭需求、創新驅動、消費升級、產品下沈、新能源趨勢等因素影響,汽車電子占整車成本的比重將從25%快速提升到50%。量和質兩方面因素共同驅動中國汽車電子市場進入快速發展期。 (1)汽車電子市場規模接近5000億,將進快速增長期 汽車電子的定義。汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子裝置,是與車上機械系統進行配合使用,實現“機電結合”的汽車電子裝置,包括發動機、底盤、車身電子控制。典型的車體汽車電子產品包括電子燃油噴射系統、防抱死制動系統ABS、電子穩定程序ESP、電子控制懸架、電子控制自動變速器、電子動力轉向等。車載汽車電子裝置是在汽車環境下能夠獨立使用的電子裝置,可以和汽車本身的性能無直接關系,包括汽車信息系統、導航系統、汽車音響及影音娛樂系統、車載通信系統等。 2013 年全球汽車電子市場規模達到1674 億美元,同比增長7.45%。IHS預計到2020年,全球汽車電子市場規模將達到2750億美元。2012年中國汽車電子市場規模2672億元,同比增長11%,賽迪預計到2015年將突破4000億元。 中國2014年汽車產量達到2372萬輛,按照單車電子產品投入1.5-2萬元/車計算(約占整車成本的25%),則2014年中國汽車電子市場規模約為3558-4744億元。智能化、互聯化、節能化大趨勢下,單車電子產品占比有望快速提升,預計中國汽車電子市場將很快超過5000億規模。2014年中國智能手機銷量約4億部,整體市場規模約在6000-7000億元。則汽車電子市場整體規模僅略小於消費電子市場。

汽車電子器件在汽車總成本中所占比例,由70年代的2%,80年代5%,90年代15%,2000年的20%,到2012年已經上升到25%,意法半導體認為到2015年,汽車電子期間占整車成本比重將提升至50%。80年代汽車電子占比的快速提升,主要受發動機電子電控技術等動力電子系統廣泛應用影響。90年代汽車電子快速發展主要受歐美法律法規對防抱死制動系統ABS、車身穩定系統ESP等車身電子系統強制安裝的影響。2000年後汽車電子的快速發展,應歸功於信息娛樂與通信系統的快速發展和主動安全技術創新。而受智能駕駛、車聯網、電動汽車三大趨勢影響,汽車電子將再次進入快速滲透期。2015年後汽車電子整車成本占比將快速提升到50%。 (2)七大因素推動汽車電子快速發展 推動汽車電子快速發展的主要驅動力有: ①消費者需求。消費者通過移動互聯網和智能手機,已經培養了智能化生活的習慣,汽車行業如繼續保持保守遲緩的變革步伐,則難以滿足消費者的需求; ②創新的需要。自電噴電控系統以來,汽車工業的創新70%來自電子產品的應用,為不斷滿足消費者需求,汽車創新必然加大汽車電子器件的應用比重; ③競爭的需要。隨著中國汽車普及率的提升,汽車行業的競爭將進一步加劇。相比核心部件以十年計的研發周期,汽車電子產品更新速度快,具有科技感,新鮮感,更能吸引消費者購買,將成為競爭中的核心利器; ④新進入者的攪局。自特斯拉開始,汽車行業開始出現新進入者,中國互聯網企業均在布局自主造車,而蘋果也招募了大量汽車行業資深技術和管理人才。互聯網汽車普遍采用智能化、互聯化、電氣化的造車方案,試圖通過快速的技術升級對傳統車廠巨頭形成挑戰,倒逼整個汽車工業創新; ⑤自動駕駛的遠景。谷歌已獨立造出沒有方向盤和油門剎車的無人駕駛汽車,市場普遍預計十年後到2025年無人駕駛汽車將成為主流,整個汽車行業商業模式甚至將因此顛覆,汽車由駕駛工具將變為工作娛樂的新場所。在實現完全的無人駕駛之前,各車廠均在研發輔助駕駛功能; ⑥車聯網的宏偉規劃。除現有的人車互聯的telematics,各國也在籌劃實現車車互聯(V2V),車路互聯(V2R),預計隨著智慧交通網絡和5G通訊網絡的建設,全面的車聯網系統未來有望誕生,屆時與無人駕駛汽車一起將實現汽車產業的完全變革; ⑦電動汽車的電氣化。電動汽車中電子器件的占比達到47%,為實現彎道超車,汽車行業的新進入者和競爭格局挑戰者都選擇電動汽車為主要方向,也適應了節能環保的方向,在各國政策扶持下,未來電動車占比將顯著提升,相應帶動汽車電子的發展。 3、三大趨勢推動汽車行業格局重塑,中國企業彎道超車 從競爭的角度來看,三大趨勢智能化、互聯化、節能化,最終將導致汽車行業格局重塑,傳統穩固的行業競爭關系和供應鏈體系受到沖擊,新的競爭者加入,行業商業模式發生變革。這一切將給中國汽車電子廠商帶來新的發展機遇,從供應鏈體系上看,更多消費電子廠商有機會更快地切入汽車電子市場,而中國汽車行業也將依靠這批更強大的零部件供應商,實現真正打造獨立自主的汽車工業體系,實現彎道超車。 (1)智能化趨勢,自動駕駛將顛覆行業格局 汽車智能化趨勢,最集中的表現是自動駕駛技術的快速發展,和實現完全自動駕駛前,輔助駕駛和主動安全技術的廣泛應用。 ①自動駕駛技術十年內有望實現廣泛應用。市場普遍認可,到2025年即十年後,無人駕駛技術將完全成熟,無需人工監視汽車可獨立實現路線行駛。 ②車聯網與自動駕駛共創道路交通新形態。目前人們常說的車聯網,實際上僅代指車人互聯,即車載信息服務系統Telematics,是狹義的車聯網。真正的車聯網(Internet of Vehicle)包含車人互聯(V2M),車路互聯(V2R),車車互聯(V2V),意義更加廣泛。此在5-10年後,在包含V2V、V2R網絡的智能交通系統的統一指揮下,大量自動駕駛汽車將承擔交通的主要任務。憑借物聯網和傳感器的廣泛應用,自動駕駛將不再局限在高速公路等交通環境簡單區域,而能夠實現全路況覆蓋,人類真正從駕駛任務中解放出來,汽車成為工作和娛樂的新場所。因此,整個汽車行業格局和商業模式都將發生翻天覆地的變化。 ③無人駕駛汽車叫車服務改變汽車行業商業模式。如果大量無人駕駛的車輛成為主流,則通過節省司機人工費,且這些車輛可以長時間運行(機器人無需過多休息),則叫車服務的成本將大幅降低,甚至比自己擁有汽車更加劃算。美國每個家庭擁有 2.1 輛車,按照實際需求可以最低降至1.2 輛,可以減少43%。根據實驗室數據,在都是無人駕駛汽車上路的情況下,通過交叉路口的車流量能夠較現有水平增加一倍。 (2)互聯化趨勢,互聯網汽車將深度改變車聯網現狀 從後裝的車載導航和OBD產品開始,到Carplay、Andriod Auto車載娛樂系統平臺,到近期互聯網企業紛紛表態將直接造車,汽車的互聯網化不斷深入發展。互聯網汽車是汽車互聯網化的最深度體現,關於狹義車聯網內容已有較多研究報告闡述,本文不再複述,而著重於討論互聯網造車對汽車產業鏈帶來的影響和意義。 (3)新進入者增多,帶來供應鏈變局 傳統汽車供應鏈可分為元器件供應商、系統供應商、一級供應商(Tier1)、二級供應商(Tier2)、及下遊整車廠和OEM。汽車電子供應鏈壁壘森嚴,認證周期時間較長。中國電子供應商大多處於二級供應商地位。根據賽迪咨詢數據,2012年中國前十大汽車電子供應商中僅深圳航盛一家國內公司,其他大部分為國外零部件龍頭占據。 互聯網汽車新加入者有望部分動搖傳統汽車電子供應鏈體系,以特斯拉為例,此前以色列智能輔助駕駛公司Mobileye在傳統車廠只能作為二級供應商,而在特斯拉,Mobileye能夠實現直接供貨。 4、外延式路徑,是切入汽車電子市場的合理道路 海外汽車市場已經處於相對成熟階段,增速普遍放緩,為保證競爭力,海外汽車電子零部件公司始終在進行並購重組,不斷彌補自身產品體系布局。中國市場作為世界最大的汽車市場,仍然處於快速增長中。一部分海外汽車電子供應商願意接受中國汽車的並購報價,以保證自身獨立性,不被其他海外供應巨頭吃掉,並借此進入中國市場,打開新的成長空間。而中國電子企業在智能手機時代已經積累了相關的技術儲備和積累,通過跨國產業整合能實現渠道的開拓,快速切入汽車電子市場。 (來源:安信證券+網絡) |

【深度研報】第三方支付:交易,數據,服務的特別解析

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=1988|

【深度研報】第三方支付:交易,數據,服務的特別解析 第三方支付的誕生源於非現金交易的需求,在交易雙方在時間(預付或賒購)和空間(如網上購物)錯開時,作為中介機構介入其中,承擔便利支付(取代繁瑣的現金交割)和信用中介(支付寶首創)等職能,促成交易發生。2010年,央行頒布《非金融機構支付服務管理辦法》並於次年開始發放第三方支付牌照,第三方支付行業正式納入央行金融監管體系。同時,伴隨以網購為代表的線上經濟和移動互聯網時代O2O的爆發,第三方支付行業亦迎來爆發式增長,2014年,第三方支付行業交易規模達23.3萬億,同比增長36%。 依據所獲牌照支付牌照不同,第三方支付公司主要業務範圍涵蓋互聯網支付(如支付寶)、銀行卡收單(如銀聯商務)、預付卡發行及受理等業務中的一項或多項。2014年7月,央行第5次集中發放發19張第三方支付牌照,持牌企業共計達到269家,此後半年僅廣物電商一家獲得牌照。伴隨2014年來行業接連爆發POS刷卡套現、央行處罰8家支付機構、上海暢購資金鏈鏈斷裂等事件,行業監管收緊、牌照暫停發放等傳言四起,存量牌照公司收購案頻發:萬達3.15億美元收購快錢68.7%股權,北亞資源擬14.3億元收購上海得仕51%股權。 我們認為,支付是一項經濟活動的終點(交易完成),同時更是另一項經濟活動的開始(數據收集),是構成“商業運營-場景搭建-支付完成”完整閉環的核心要素之一。在互聯網大數據時代,支付公司的價值更凝聚在其沈澱的支付數據和用戶資源,並通過向企業和消費者兩個方向服務延伸加以變現,即第三方支付源於交易,貴於數據,成於服務。在行業監管強化、價值受到市場認可、兼並整合推動行業洗牌的背景下,本月專題我們重點回顧國內第三方支付行業發展和現狀,探究互聯網經濟時代第三方支付公司價值所在。 (一)第三方支付:隨網購而爆發,隨O2O而升華 2004年,阿里巴巴上線支付寶網站,在國內首創信用擔保交易,以信用中介模式進入第三方支付市場,有效解決國內網購行業的信任問題,促成國內網購市場突破交易瓶頸,迅速成為線上第三方交易主流模式,並伴隨網購的高速發展而實現規模大爆發。2010年,人民銀行出臺《非金融機構支付服務管理辦法》,將第三方支付企業界定為“在收付款人之間作為中介機構提供網絡支付、預付卡發行預受理、銀行卡收單以及中國人民銀行確定的其他支付服務的非金融機構,即將第三方支付企業由互聯網支付企業擴展為從事資金轉移服務的各類支付企業。人民銀行對第三方支付行業實施牌照管理,正式將其納入金融監管體系,並於2011年5月開始陸續發放第三方支付牌照。 截至目前,共有270家企業獲得第三方支付牌照。依據具體從事的業務差異,第三方支付牌照又細分為互聯網支付、銀行卡收單、預付卡發行和受理、固定及移動電話支付和數字電視支付牌照。各家可以依據業務需求申請其中一項或幾項業務,並經人民銀行核準業務實施地域範圍。以支付寶為例,其持有的第三方支付牌照包括互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單和預付卡發行及受理業務,其中前三項業務可在全國範圍內開展,預付卡發行及受理則僅限線上實名支付賬戶。

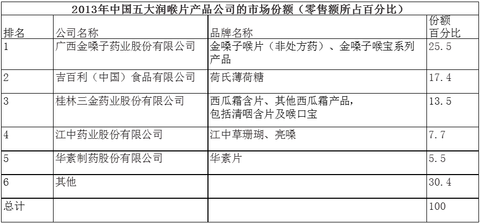

依據艾瑞咨詢數據,2014年國內第三方支付行業交易規模達23.3萬億,同比增長35.5%。從存量規模來看,銀行卡收單依然是最大的存量細分市場,占2013年第三方支付總交易規模的60%;互聯網支付和移動支付分別占據31.2%和7.1%的交易規模。從企業市場份額來看,依靠在線下銀行卡收單市場中的壟斷地位,2013年,銀聯商務占據第三方支付市場39.8%的份額,支付寶、財付通分列二、三位。 從增量市場來看,互聯網支付和移動支付是第三方支付市場主要增量來源。 1)以網購為代表的線上經濟的持續爆發增長推動了互聯網支付持續高速增長。2014年,互聯網支付交易規模同比增長50.3%,達到8.1萬億元,預計未來四年仍將保持29.8%的複合增速,至2018年規模將達22.9萬億元; 2)2013年以來,阿里、騰訊兩大巨頭推動線上線下渠道融合的O2O經濟時代到來,移動支付順勢迎來規模大爆發。2014年,第三方移動支付規模近6萬億元,同比增長391%。 3)市場份額方面,依托淘寶、天貓兩大網購平臺,支付寶占據第三方互聯網支付半壁江山。而在移動支付方面,率先發力,與線下便利店、商場等零售渠道及打車、餐飲等諸多場景深度合作的支付寶優勢更加明顯,2014年市場份額高達82.3%。 對於第三方支付行業而言,線上經濟的發展推動了行業規模的爆發,促成了線上非現金交易的實現,並完成第一次用戶教育,使得第三方支付概念為民眾所廣泛接受;而線上線下經濟融合下,移動支付的爆發,結合原有銀行卡收單,進一步完成對現金交易的替代,從線上到線下、從大額到小額,第三方支付大規模進入居民日常生活方方面面,便利交易,引領居民日常生活習慣的變革。

行業交易規模的爆發並沒有給行業內公司帶來普遍盈利,其中既源於互聯網行業普遍的規模效應,第三方支付行業規模的爆發同樣伴隨集中度的迅速提升,支付寶、財付通、銀聯商務三巨頭的格局難以改變;更為重要的是,缺少產業鏈整體布局和業務開拓能力下,中小第三方支付公司盈利模式單一,手續費、交易傭金幾乎是僅有的盈利來源。以線下最主要的收單業務為例,目前行業通行的刷卡費用分配原則為“721”模式,即發卡行(銀行)、收單機構(第三方支付公司或其他)和銀行卡組織(銀聯)分別取手續費收入的70%、20%和10%,在除去硬件鋪設及營銷等費用下後,多數第三方支付公司難以盈利,再加上行業惡性競爭搶占市場份額,大量中小第三方支付機構處於持續虧損狀態。2015年1月上海暢購(擁有互聯網支付牌照個上海等地的預付卡發行與受理牌照)出現資金鏈斷裂,成為業內首家倒閉的公司。 自2014年以來,伴隨行業接連爆發POS刷卡套現、人民銀行處罰8家支付機構、上海暢購資金鏈鏈斷裂等事件,行業監管收緊趨勢明顯、牌照暫停發放傳言四起,存量牌照公司收購、行業兼並整合案例不斷湧現。據我們不完全統計,僅2014年5月以來就公告發生了11起第三方支付公司收購/擬收購事件,其中不乏萬達集團3.15億美元收購快錢68.7%股權、北亞資源(00061.HK)擬14.3億元收購上海得仕51%股權等大型收購案例。

(二)第三方支付價值:基於支付業務的衍生服務 支付是一項經濟活動的終點(交易完成),同時更是另一項經濟活動的開始(數據收集),是構成“商業運營-場景搭建-支付完成”完整閉環的核心要素之一。中小第三方支付公司難以盈利的原因,在於缺少資源投入和平臺入口思維,將支付環節中所蘊含的支付數據資源加以利用變現。 在互聯網大數據時代,用戶的支付數據是價值密度最好的數據源之一,支付公司的價值不僅體現在支付業務本身的盈利能力中,更凝聚在其沈澱的支付數據和用戶資源,並通過向企業和消費者兩個方向服務延伸加以變現。以阿里螞蟻金服為例,依托支付寶十年運營數據和超過2億活躍用戶積累和淘寶、天貓生態圈場景,螞蟻金 服打造出涵蓋現金余額管理(余額寶)、投資理財(招財寶)、供應鏈和消費金融服務(螞蟻微貸)、個人征信平臺(芝麻信用)、線上財產保險(眾安保險)和全面金融服務(網商銀行),其基於支付業務基礎,全面而豐富的服務正式螞蟻金服2000億估值的魅力所在。 除老大支付寶之外,各家支付公司或多或少均凝聚了一批核心用戶,其基於支付業務的服務拓展同樣值得關註。

典型案例1:拉卡拉社區電商+消費金融之路 拉卡拉成立於2005年,早年通過在社區便利店、郵局網點等放置自助支付終端,為用戶提供自助信用卡還款、轉賬匯款等個人金融及水電煤等便民生活繳費服務。 依據易觀咨詢數據,截至2012年末,拉卡拉便民支付終端放置數量已達7.5萬個,2014年拉卡拉各類終端支付規模達1.8萬億,同比增長38.5%, 累計服務用戶超過5000萬。 基於多年積累的支付數據、用戶積累和社區便利小店的合作, 2013年開始,拉卡拉逐步向社區電商和消費金融兩條主線進行服務擴張: 1 )以集支付、生活、網購和金融為一體智能POS終端“開店寶”為核心,拉卡拉通過整合社區便利小店,為小商戶提供全面後端供應鏈服務(如采購支持、供應鏈 金融和O2O銷售服務)和前端營銷服務(如APP導流及派單推送、升級門店為統一的拉卡拉小店); 2)以手機APP為核心,依托大數據征信技術,為個人用戶提供消費信貸、信用卡代償、 P2P金融等消費者金融及投資理財服務。

典型案例2:快錢支付2.0企業服務體系 與拉卡拉偏向C端的服務轉型不同,常年為企業用戶提供第三方支付支持的快錢更加專註於對B端企業用戶的服務拓展,其針對快錢用戶提供的拓展服務體系主要包含三大部分: 1)企業財務管理服務。依據企業不同資金需求,提供增值理財或聯合銀行提供融資服務; 2)影響及客戶管理服務。以快錢雲端會員管理系統為平臺,為商戶提供支付、營銷、會員卡管理等一站式會員服務; 3)企業小額貸款服務。針對快錢用戶,以企業交易流水為核心分控體系,提供免抵押擔保的小額貸款服務。 2014年12月,萬達集團宣布以 3.15億美元收購快錢68.7%股權,並將其納入萬達商業版圖。憑借快錢手中的互聯網支付和預付卡發行及受理牌照,萬達將有望如願構建線下消費為主的O2O+互聯網金融完整閉環生態圈。

第三方支付的誕生源於非現金交易的需求,在交易雙方時空錯隔時,作為中介機構介入其中,承擔便利支付(取代繁瑣的現金交割)和信用中介(支付寶首創)等職 能,既是交易的完成,同時也是數據收集的起點。因此,支付公司的本質是對支付數據和用戶資源的沈澱,並通過向企業和消費者兩個方向服務的延伸變現。 (來自互聯網金融) |

人福醫藥“漲停被問詢”真相:上證所繼續整肅“研報亂象”

7月29日,上海證券交易所(下稱“上證所”)發布了7月的上市公司監管情況。

7月,上證所公司監管部門共發出日常監管類函件63份,其中監管問詢類函件44份,監管工作類函件19份;通過事中事後監管,要求上市公司披露補充、更正類公告59份;針對公司披露敏感信息或股價發生明顯異常的,啟動內幕交易、異常交易核查32單。

《第一財經日報》記者註意到,繼6月24日表示將行業研究報告對股價的影響納入信息披露監管範圍之後,上證所本月整肅“研報亂象”的力度還在不斷增加。

上證所給出的第一個案例是,某券商通過多家財經媒體發布的研究報告稱,某公司的子公司專利挑戰訴訟事項有望取得進展,預計可以大幅厚增公司業績,公司商業業務、醫療服務、新品研發都已經進入收獲期,但公司從未披露該等信息。

據記者梳理,該案例細節與人福醫藥(600079.SH)28日收到上證所問詢函一事相吻合。7月27日,有媒體發布《廣發證券研究報告:人福醫藥OXYCONTIN專利挑戰有望取得進展》、《人福醫藥漲停提振醫藥股,衛計委擬設置國家兒童醫學中心》等新聞報道。當日,人福醫藥股價漲停。

在問詢函中,上證所有一句表述為,“當日,上證綜指下跌1.91%,但你公司股價逆市漲停。”對此,不少市場人士提出質疑,認為交易所過度幹預市場。

在今日的發布會上,上證所的通報則讓“漲停而被問詢”的真相浮出水面:誤導性研報惹的禍。上證所認為,上述研報帶有一定的誤導性,經公開傳播,對公司股價產生了不當影響。

而就7月28日上證所向人福醫藥發出的問詢函內容來看,交易所要求公司就研報中提及的專利挑戰訴訟的基本情況、訴訟事項相關進展情況等6個問題進行核實並予以答複。

另一個案例是,前期某公司披露了與境外某醫療機構簽訂戰略合作協議,同時某券商邀請公司董秘接受了獨家電話采訪並出具研究報告。上證所認為,該券商研報中對合作前景的描述較公司公開披露的信息明顯樂觀,涉嫌誇大。

上證所公司監管部門對於上述兩起案例都發出了問詢函,要求相關公司認真核實澄清研報所述內容,並予以公告。公司未能及時公告的,視情況對公司股票實施停牌處理。

“從相關上市公司的核實披露情況來看,所涉及的研報均不同程度存在誤導和誇大等問題。”上證所表示,還將向相關證券公司發函通報情況,督促加強研報發布行為的內部約束。

在6月24日的新聞發布會上,上證所便表示,專業機構出具的行業研究報告,對判斷上市公司投資價值有積極作用,經過傳播後也會對股價產生直接或間接影響。但實踐中也發現,一些公開發布的研究報告,存在缺乏客觀依據、結論主觀草率、內容捕風捉影甚至制造“噱頭”等問題,容易誤導中小投資者跟風交易。

據此,上證所將行業研究報告對股價的影響納入信息披露監管範圍。彼時,上證所通報的案例為興發集團(600141.SH)“研報門”事件。

6月20日,廣發證券發布標題為《興發集團點評:市值處歷史底部 電子化學品業務有待重估》的研報,評級是維持“買入”評級。研報發布當天,興發集團股價漲停。

同日晚間,興發集團發布澄清公告,對報告所言的業務基本面情況予以了通報和澄清,表示電子化學品業務占公司營收比重較小,未來資本性投入仍然具有不確定性,同時還稱近期未接受廣發證券等機構調研和媒體采訪。此公告一出便引起市場的強烈關註,有市場人士戲稱,“直接打臉廣發證券研究員”。

在興發集團的案例中,上證所第一時間要求公司發布公告,澄清實際情況;同時對其中是否存在二級市場違規交易行為,啟動了交易核查。而從本月的兩起案例來看,上證所對於“研報亂象”的監管力度還在繼續加強。

Next Page