- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

巴菲特為何過去5年沒有跑贏指數? 余曉光

http://xueqiu.com/5277310522/29115866余曉光 2014年5月

曾向芒格請教如何擇婿的CNBC美女記者Becky Quick提問:你們為何沒有在過去5年中沒有跑贏標普500指數呢?

巴菲特:伯克希爾在大市非常強勁的時候表現會差一些,但在標普500指數表現不好的年份會相對更好,我在2012年的股東信中警告過大家,如果2013年大盤還是表現良好,我們在每個5年時段內都跑贏標普500指數的紀錄可能告終。在每次經濟循環週期中我們都會表現更好,但這一點我們不能打包票。

芒格接茬道:伯克希爾的回報計算是稅後的,而標普500指數不是。因此,戰勝該指數是一個很高難度的事情。

巴菲特的業績連續5年輸給指數說明了什麼?

記得霍華德·馬克斯在《投資最重要的事》裡闡述了作為一個典型價值投資者的「尷尬」--在牛市中略輸指數,在熊市中跑贏指數。市場的瘋狂總會超乎想像,上漲的時候超過所有的假設,下跌的時候也讓所有人大跌眼鏡。無論市場處於何種情況,如果投資者都堅守以企業經營為衡量標準的「商業價值」,那麼在牛市中跑輸市場是大概率事件。畢竟沒有線的風箏(無法傳統估值的企業)在大風中,會飛的更高。

但是從市場進化的角度,如今的市場遠比巴菲特入行時要複雜的多。自從巴菲特收購了失敗的紡織廠伯克希爾,就通過旗下公司所產生的自由現金流再投資獲利。在我看來巴菲特有別於傳統定義的股票投資者,他只是通過股票投資的方式實現對資產所有權的控制。而在控制資產的基礎上,可以迫使公司做出對股東有利的行為,所以他很樂意買下整個企業。

價值投資者裡可以簡單的分成主動型和被動型。在標的的選擇上兩者並沒有太多的差異,但是在價值釋放的過程中,一個是主動激發,一個是被動等待市場轉向對自己有利的一面。之前有一些投資者用某遊戲公司的大樓價值去推算股票的交易價值是不折不扣的價值陷阱。如果看巴菲特老師Benjamin Graham的投資案例,那麼繼承Benjamin衣缽的巴菲特顯然是主動出擊型選手。如果美國股票市場持續牛市,那麼巴菲特繼續跑不贏指數的情況很可能持續下去,而這除了投資的內部選擇偏好差異,也有來自外部投資環境的變化。

二級市場VC化

隨著科技的演變,人類經濟活動的範圍,早已從實體活動向技術領域延伸,無論是醫藥行業還是科技領域,無論是美國(海外)市場還是中國市場,創業板,科技板,中小板的成立,本身就說明股票市場的融資功能,已經從幫助實體商業融資擴大生產,演變成讓資本推動不成熟商業模式的市場化發展。美國市場很多處於FDA 一期二期臨床的企業,市值高達數十億美金,之前海正藥業與美國一家處於FDA二期階段的藥企合作,二期臨床數據公佈失敗的當天美國藥企股價跌去80%。作為醫藥行業內的企業對外投資尚且如此,個人投資者要鑑別這種股票的投資價值幾乎不可能。所以只能抱著VC心態,博取一個期權價值。

隱形資產難以評估

正是因為二級市場VC化,導致很多處於商業模式初期的企業盈利遙遙無期,商業模式的可持續性也很模糊。尤其是很多互聯網企業,在很短時間內商業模式會發生巨大變化,導致對企業的評估無法依賴於有形資產,而無形資產也不是通常所說的品牌,獨家牌照等傳統的衡量標準。互聯網企業的無形資產更多的來自其所佔據的社會資源,和對資源的持續挖掘和貨幣化能力。這導致通過閱讀財報,觀察歷史經營推算未來發展的傳統投資評估方式完全失效,用現金流折現模型給互聯網公司估值已經成為笑談。在商業模式初期,如何給巨大的隱形資產評估確實對於投資者來說是巨大的挑戰。因為隱形資產的定價很大一部分來自於市場的風險偏好,傳統的商業模式PE都可以在不同的風險偏好階段在幾倍和幾十倍之間波動,沒有過往業績作為參考的互聯網股票,更是對市場風險偏好非常敏感。當商業模式清晰之後,也就淪為傳統的估值定價邏輯,而行業的可替代性又不如傳統商業的壁壘深厚。當年被反壟斷弄的焦頭爛額的微軟,何曾想過20年後桌面市場份額持續下降,居然跌破90%。而2010年壟斷中國搜索市場80%的百度,如今桌面的市場份額也下降到60%以下。

所以作為傳統的價值投資者對於新的商業模式,會產生初期無法評估,成熟期又無法獲得傳統意義上的經營壁壘。由始至終都無法參與到科技信息領域的投資中來。而這些領域恰恰是這幾十年推動世界生產力提高的引擎。在可見的未來,生產力的提高依然來自於新技術對舊技術的替代,云技術和大數據的發展,更是讓隱形資產脫離人們的日常接觸。傳統的價值投資者在未來的投資中依然會缺席並不會讓人感到奇怪。

結尾,我想說個寫這篇文章,讓我想起多年前的一個小片段。在我還是電子遊戲少年的時代,我雖不沉迷遊戲,但也未能脫俗。一個在德國大學做學術研究的叔叔在我家做客的時候,問我打遊戲對人是否有實際的幫助?我之前正好在報紙看到虛擬遊戲的鍛鍊,和遊戲裡的高手,更合適做一些需要在腦海中勾畫出虛擬場景的工作。比如說只看圖紙操作吊機把物品吊裝到被遮擋的工作平台。這作為我滿足遊戲愛好最冠冕堂皇的理由直到現在依然被記在腦海。每一代人都有屬於自己那個時代的烙印,而青少年期的烙印,成年後像是一把常伴身邊的鑰匙,這把鑰匙很可能就是打開時代與時代連接處的門鎖。電子時代成長起的男女,也許更容易理解和評估隱形資產。就像是遊戲中的玩家,腦海中知道下一步如何面對山背後的戰鬥一樣自然。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=98245

亞馬遜、京東—網絡超級爭霸! 余曉光

http://xueqiu.com/5277310522/29465146當一個上市公司被說成下一個XXX的時候,那麼離完蛋就不遠了,因為這充分說明這個公司在商業的沒有創新,需要錨定一個人們思維中早存在的「例子」去說明自己的商業價值。商業模式上簡單的抄襲本質就是缺乏順應時代而變化的基因,難以在變化莫測的商業社會中倖存下來。有個美國朋友,在08年經濟危機買了不少跌成渣的LVS,賺了數十倍之後賣掉。本來故事到了這裡可以完美結局,悲劇的是他發現了中國的亞馬遜「當當」。

在京東上市前,很多投資者犯了固化思維的陷阱,老是舉著一些亞馬遜的高大上舉證京東的土肥圓。當你花時間去SEC翻閱1997年亞馬遜上市文件的時候,你絕對會佩服那些1997年就敢於投資亞馬遜的投資者,哪怕是基於趨勢的投機。1997年的亞馬遜,除了高速成長的銷售收入,用傳統的企業價值看顯得千瘡百孔,但是資本市場的魅力就在於此,當你佔據了時代的風口,那麼資本市場會把商業的短板一一補足。(對亞馬遜從1995年一個書店如何發展起來有興趣可以看看《一網打盡》)

翻查SEC陳年數據庫里亞馬遜97年的年報好像回到了互聯網的「古代」。亞馬遜從一開始就是一家國際企業,1997年亞馬遜在150個國家對150萬客戶銷售了價值1.64億美金的商品。國際收入佔25%,全年虧損2760萬美金,97年亞馬遜最大的供應商是一個書商,佔採購額的59%。

亞馬遜在1997年的時候就對自身的供應鏈做了非常深入的投入和管理,可以讓客戶對自身的訂單做個性化選擇,比如商品一起打包郵寄或者分成不同的包裹。並且支付環節也在商品處理系統的鏈條。如果新蛋網的CEO認真看過亞馬遜早期的年報,肯定不會高調宣佈配送只用第三方物流,然後瞬間在市場競爭中淘汰。我這幾年在投資和生活中的一個感觸就是:當你一開始選擇一個很難的起點,那麼後期是輕鬆的。而當你選擇一個輕鬆的開始,後期往往是殘酷的。

亞馬遜97年對競爭對手的描述非常模糊,並沒有一個具體的在線對手。這很大原因是因為美國本身商業環境自由度高,線下的連鎖書店高度發達,而傳統的書店是不會通過在線銷售(折扣)的方式損害已有的線下書店,早期線下書店也曾經要挾出版社不要給亞馬遜供貨,但最終證明是螳臂當車。這個和前兩年的唯品會的外部競爭環境有相似之處。我本人並沒有投資唯品會,但是在與其他投資者總結為何沒有投資者唯品會上,還是努力找出自己的思維空缺,唯品會當年作為電商IPO的時候,中國市場上剛剛經歷了一波電商,團購的死亡潮。無論是VC還是PE,當時對電商的投資基本全軍覆沒,對電商模式的公司先天排斥。另外唯品會主要銷售尾貨市場,這與淘寶,天貓上的當期商家,有直接衝突。NIKE在天貓上的正牌店所銷售的商品和唯品會上的尾貨在使用上會有任何的差異麼?所以很多已經做得好的電商,也沒有介入唯品會的領域,避免左右互搏的尷尬,另外就是中概股當年被SEC調查估值普遍很低,各種因素彙集在唯品會身上,才產生了這個2年來漲幅幾十倍的股票。事後深入分析總會增加自己對投資的理解,下一個「唯品會」出現的時候,才能在之前的積累上抓住。

到了2013年,亞馬遜的收入已經達到744億,相比97年成長456倍。服務用戶2.37億,比97年的150萬成長158倍。產品品類也從之前單一的圖書,CD音像製品擴展到全品類銷售。股票回報率從上市到2014年5月底回報率180倍。

查看原图

查看原图2000年科網股破滅在亞馬遜股票的K線圖上也只是一個小窪地,要知道當年眾多「明星股」早已被時間所遺忘。

查看原图

查看原图這十年,巴菲特的明星股沃爾瑪總回報率只有37.25%,同期亞馬遜回報率658.41%。根據 Euro Monitor統計,2012 年亞馬遜佔據美國整體零售市場份額1.1%,沃爾瑪佔據 11.7%。美國在線零售行業亞馬遜的市場份額佔比第一為17%,EBAY和蘋果銷售份額各佔5%。沃爾瑪,百思買等傳統的零售企業各自的份額都不到5%。

電商就是對傳統零售的一次破壞性從塑,傳統的壁壘被打破,而新的壁壘在互聯網上被從新樹立。物流配送體系就是重要的組成。2013年亞馬遜在全球擁有97個配送中心,面積達到8460萬平方英呎,北美市場依舊是亞馬遜的第一大服務和收入區域。從亞馬遜年報中,可以看到亞馬遜從2003年開始,倉儲物流費用率一直在9-12%之間,這幾年還有上升的趨勢。京東的單位物流成本不斷攤薄,2011、2012、2013年,京東的單位物流成本分別為23、15.8、12.7元人民幣;倉儲物流費用佔營收2013年降至5.9%。

亞馬遜在發展的過程中進行了一系列的收購,主要集中在三大類。技術類(Junglee,Alexa,KIVA SYSTEMS),內容類(IMDb,CD NOW,CustomFilx)和新增流量(Planetall,卓越,shopbop,Dpreview,Zappos等等)。通過收購以上的公司,亞馬遜可以在高速成長的過程中對自身的短板進行補漏,另外流量類收購可以迅速打開新興市場局面。

從收入上看,今天的京東和2007年的亞馬遜差不多,2007年一季度,亞馬遜收入30億美金,其中54%來自北美。媒體類產品增長26%,收入19.9億美金,電器其他商品增長46%,收入9.47億美金。亞馬遜的技術除了滿足自身需求還為傳統零售企業服務,07年亞馬遜就和英國傳統零售商瑪莎百貨共同建立了瑪莎百貨在線銷售平台。亞馬遜努力成長成一家技術型公司,並且非常重視自身在技術發展的推動作用。2006年推出的S3服務,利益亞馬遜網絡服務所提供的網絡在線存儲服務。經由WEB服務界面,包括REST, SOAP與BitTorrent,提供用戶能夠輕易把文件存儲到網絡服務器上。亞馬遜公司為這項服務收取的費用,是每個月每一個GB需要0.095元美金(至今為止降價42次)。因為收費低廉,成為很多創業者的選擇,在這些創業者成功之後,企業會繼續沿用亞馬遜的服務,彼此形成了良性的循環。在97年,亞馬遜攜手TiVo升級了Amazon Unbox on TiVo服務,使得擁有高速互聯網接入服務的用戶可以使用該TiVo遠程控制系統,選擇收看近1萬部電影、電視劇及其他視頻內容。這些節目內容在被下載至TiVo機頂盒上之後就可以收看了,每部電影的費用約4美元,每部電視劇的費用約2美元。

從1997年Q1的報告上,雖然從收入總額上,京東與亞馬遜旗鼓峴港,但從服務項目和公司的自身定位上,是兩家截然不同的企業。在97年Q1的業務描述中,亞馬遜針對全球不同地區的發展差異,推出了差異化的商品銷售平台,在自身技術儲備的基礎上,與傳統零售企業尋求合作點,讓它們成為亞馬遜的企業客戶。通過收購三大類別的公司,向上游內容端進軍。同年kindle的面世,也反映了亞馬遜在內容積累上的優勢,亞馬遜在發展的過程中,勇於自我「革命」,從而避免了外部競爭者的淘汰。

2014一季度亞馬遜的報告,對業務的描述上早已沒有傳統銷售的影子。對新推出的Fire TV進行了大篇幅的介紹,Fire TV配置四核處理器、2G內存和一個專用GPU,售價99美元。Fire TV 的視頻內容來自Prime Instant Video,Netflix、Hulu Plus,ESPN等多元的內容服務商。亞馬遜還將「ASAP」當做Fire TV的一個重要功能,ASAP功能可以通過用戶習慣預先緩存你可能喜歡的視頻,當你播放HD視頻的時候,無需等待,在用戶體驗上更近一層。另外,Fire TV配置遠高於APPLE TV等傳統的競爭對手,用戶獨立購買手柄後可以玩Fire Game裡的遊戲,亞馬遜遊戲平台除了吸引第三方,亞馬遜自有的遊戲工作室也在今年開發了Sev Zero在平台獨家發售,該遊戲是一款射擊塔防類遊戲,支持多屏聯動和在線多人遊戲。Sev Zero單獨要價6.99美元,不過玩家如果和39.99美元的Fire TV手柄一起買的話,遊戲將免費贈送。除了遊戲工作室,亞馬遜還有影視工作室,根據亞馬遜平台點播的偏好,針對性的拍攝點播率高的影視品類,這個跟Netflix 通過大數據分析拍攝紙牌屋系列一樣。Netflix紙牌屋的成功,讓投資者看到大數據對傳統經濟領域使用的威力。Netflix股票價格也從2013年初的74.5美金,漲到最高的458美金。當前市值240億美金。

根據JD披露的2012年中國在線電商市場規模為13200億,年增長30%,美國在線電商市場2013年規模是2600億美金。兩地市場規模2013年旗鼓相當。但是中國的行業增速快於美國,因為傳統的商品流通成本佔比過高,中國線下實體店有先天的成本劣勢,2010年物流成本在GDP中的佔比中國高達18%,而日本是11%,美國8%。網絡購物的蓬勃大發展與這關係很大,流通環節高度自由的香港,在線購物一直沒有發展起來。

從京東目前的商業發展上,從倉庫物流建設的角度,與亞馬遜早年有可比之處,但從商業進化的角度。京東還處於「快遞公司」的層面。這其實並沒有貶低京東的意思,不同的商業環境,作為公司成長的土壤,會長出不同業態的企業。京東生在全球最好的電商市場,傳統零售不集中,缺乏龍頭。店租,物流,人工成本高昂,商品的流通阻礙不暢,價格扭曲,城鄉差異巨大,最重要的是有13億消費者。京東並不需要像亞馬遜那樣把水渠修到各個小水池去引水,國內巨大的市場就足以支撐京東長成為一隻巨鯨。但是否可以像亞馬遜一樣享受資本的市場的高估值和追捧,就來自於京東上市後的業務發展是否可以在自身龐大銷售的基礎上,向內容端,生產端擴張,通過數據分析對龐大的用戶行為進行深入挖掘,提供差異化的服務,滿足高端用戶的個性化需求,締造一個科技,內容的王國,而不是倉儲,物流的王國。

中國的電商市場規模未來保持30%的行業增速,五年後會達到5萬億的規模。而京東一直保持高於行業增速的發展,我個人預計5年後京東的營業收入會超過4000億人民幣。如果按照IPO估值的下線計算,屆時市值也會在1000億美金以上。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=100895

微信搜索上線搜狗的意義 余曉光

http://xueqiu.com/5277310522/29601306搜狗上線微信內容搜索,在本已熱鬧的中國搜索大戰中劃分出了一塊只屬於自己的市場。這讓原本不在核心戰鬥圈內的搜狗,一下子因為騰訊賜予的尚方寶劍,有了自己的獨門武器。

查看原图通過簡單的試用,微信內容搜索還是很有效的,查閱自己的公告號碼,也排名靠前(廣告插入)。

查看原图通過簡單的試用,微信內容搜索還是很有效的,查閱自己的公告號碼,也排名靠前(廣告插入)。 查看原图

查看原图從新增內容上,微信作為中國最大的SNS移動社區,每日所產生的內容是巨量的,尤其是公共號和訂閱號持續增長的內容和貨幣化的發展,搜索的上線顯得十分必要,這次上線並沒有改變微信APP內的搜索結構,只是在PC端,不知道是出於測試的需求還是以此劃分用戶使用習慣?

微信的PC內容搜索在我看來目前有幾大優勢:

1、內容比較純粹,沒有厭惡的硬廣告。眾所周知,微信的公共號碼與用戶的關係是強 連接。用戶之所以關注這個公共號碼肯定是這個號碼所提供的內容和資訊是用戶 感興趣的。因為用戶可以輕易的取消關注,所以公共號在經營上為了討好用戶,也 不會插入生硬的廣告宣傳。

在內容的有效性上,相比傳統的PC搜索SNS搜索有先天的優勢。微博在搜索上本也 可以大有作為,看看twitter對視頻內容導航的重要性。SNS通過用戶過濾內容,相 比計算機過濾有更高的準確性,無奈新浪微博站內信息早已經被營銷賬號弄成了污 水潭。但這依然無法改變新浪微博搜索突發時事件資訊的優勢。(下圖所示)

查看原图

查看原图2、 微信的公共號因為都是按照不同行業和領域劃分,所以在內容的連貫性和專業性上 會優於傳統的搜索結果。之前公共號的訂閱者往往是通過相同的愛好或需求從傳統 媒體引導到微信平台,而PC的開放,讓用戶多了一個公開的渠道去尋找自己感興 趣的公共號。我曾經在研究光伏的時候訂閱了幾十個光伏相關的號碼,但是在手機 端查閱過濾這些號碼的歷史文章體驗畢竟受限於狹小的屏幕。現在通過PC端,用戶 可以快速的找到自己所需求的公共號。騰訊可以通過PC端搜索與用戶微信內部管 理,把微信的收藏做成XX筆記那樣。讓用戶與內容之間實現更有效的分類管理。

3、 借助微信PC搜索,公共號單一身份識別,公共號管理者發佈的時效性需求更容易被 非關注用戶所察覺,比如促銷信息,招聘信息等。上搜索引擎查詢的都是知道自己 不知道什麼,所以去需求答案的。上微博等SNS的,是自己都不知道自己忽略了什 麼,所以去尋找驚喜的。SNS通過熟人,興趣圈等推送的內容讓用戶忽略的需求被 滿足。但這還是依賴興趣圈,關注大V(公共號)等紐帶,而微信PC搜索等於是讓 原本在強紐帶中流通的信息被散播,被陌生人檢索。

查看原图

查看原图通過CNZZ五月的中國搜索引擎使用率趨勢,新搜狗的份額從2014年1約1日合併後到五月底微漲1.5%。360搜索從年初到現在份額上漲3%。百度下降3.5%。(這個統計只是PC端的份額,如果統計上移動端,份額會有較大差異)

微信PC搜索未來是否可以成為中國搜索市場一個重要的組成,很大程度上決定於騰訊的開放態度。雖然騰訊幾年前就以開放平台的態度去擁抱市場,但是在中國互聯網這個劍拔弩張的全球最大「內網」市場,互聯網巨鱷在享受綠色長城抵禦外來入侵者的同時也讓同在這個池子裡日益變大的鱷魚感到來自其他鱷魚的摩擦。

微信搜索如果開放接口給所有市面上的搜索引擎服務商,一定會給騰訊的市值再增加個幾百億美金。就好像蘋果在剛過去的WWDC發佈會上開放指紋識別接口直接釋放了無法估量的移動支付市場一樣。封閉系統只能加快解鎖屏幕的功能,所蘊藏的潛力必須通過整個市場的參與者去釋放。微信PC搜索同樣是這樣,而這取決於騰訊的格局。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=101626

iBeacon – 連接虛擬和物理世界的神經元! 余曉光

http://xueqiu.com/5277310522/29824774余曉光 2014年6月$蘋果(AAPL)$

蘋果這幾年的股票估值一直在10倍左右波動,因為iPhone佔收入比例高達50%以上,雖然軟件收入也非常豐厚,但是估值一直上不去。投資者這些年來一個最大的疑問就是蘋果在手機成功之後還能找到一個新的巨大市場,去開闢新的收入渠道麼?讓這個世界上最大的大象,如何快速奔跑起來?

可穿戴設備,智能家居,都是新的領地。但這兩個市場屬於全新的領域。無論用戶教育和實際應用上,都需要長期的積累和發展。市場規模還遠沒有到手機市場的規模,蘋果需要一個更大的已有市場,發現其中可以被蘋果軟硬一體優勢所顛覆的機遇。而這個市場的佈局蘋果已經在幾年前就在培育,這就是支付市場!

移動支付=一切支付

無論是PAYPAL還是支付寶,都屬於PC時代的產物,而PC時代的產物,受到物理環境的限制,無論轉賬匯款還是在線購物,都離不開電腦。而在移動時代,應用場景並沒有隨著設備的改變而發生太大變化。以前用戶通過PC訪問jd.com下單購買遠程倉庫中的商品,現在用戶通過手機APP,完成同樣的購物流程。現在的移動購物,改變的只是購物工具,而並沒有改變購物本身。人在生活場景的購物行為,並沒有被科技入侵。這其中主要矛盾是連接線下與線上的方式過於繁瑣,就算是掃一掃也需要強烈的用戶主動性,在實際操作上並不比掏錢-找錢更便利。

科技遵循著至上而下的發展脈絡,好比血液通過主動脈流向分支血管,再流向毛細血管,最終才能與肺泡中的氧氣完成代謝循環。當前的移動互聯網,在支付的環節雖然已經走到了毛細血管的環節,但是依然延續著分支血管的作用,並沒有打通虛擬世界和物理世界的隔閡,這是因為缺乏更為主動的媒介去完成最終的「價值交換」。

iBeacon最早只是用作蘋果商店裡給進店的蘋果用戶,推送提醒和廣告,而隨著iOS8的發布,iBeacon的價值如冰山,慢慢浮出水面,Google突然驚醒,推出了自己的NearBy。 從目前看到的冰山一角,iBeacon是蘋果打通物理世界與虛擬世界神經系統連接的媒介。

查看原图

查看原图什麼是iBeacon技術?

通過使用低功耗藍牙技術(Bluetooth Low Energy,也就是通常所說的Bluetooth 4.0或者Bluetooth Smart),iBeacon基站可以創建一個信號區域,當設備進入該區域時,相應的應用程序便會提示用戶是否需要接入這個信號網絡。通過能夠放置在任何物體中的小型無線傳感器和低功耗藍牙技術,用戶便能使用iPhone來傳輸數據。

查看原图

查看原图NFC標籤的理論有效距離只有20cm,而最理想的使用距離只有4cm,範圍可謂非常之小。同時,手機等移動設備必須搭載NFC芯片才能支持NFC通訊。iBeacon的信息傳輸距離可達50m左右,感應器對iBeacon的用戶距離感知可精確到釐米級別,而且如今幾乎每部手機都支持藍牙技術。

連接物理和虛擬世界的神經末梢

查看原图

查看原图iBeacon作為蘋果技術中少數的開放系統,允許Android或其他平台應用共享iBeacon的便利,依賴蘋果iTunes八億註冊用戶。再加上指紋識別在這次WWDC會議的端口開放,蘋果通過開放iBeacon,指紋識別,和支付用戶,形成了一個完整的O2O生態系統。

iBeacon讓被互聯網銷售打的喘不過氣的傳統商家擁有了反擊的武器。倫敦西南部的新興社區 Brixton 即將大規模採用iBeacon 技術。250名商家很快將整合 iBeacon,為即將來到的移動支付浪潮做好準備。之前 iBeacon 在零售業主要用途是推送廣告、優惠信息、產品信息。

在iBeacon技術的場景下,手機成為對周圍環境感知的延伸。用戶獲取周圍信息的成本也大為降低,只需走入覆蓋場景中,自然就會收到商戶的優惠推送,用戶在不同場景之間移動,信息的更替自動。NFC技術在使用場景上非常窄小,並且在使用方式上也很「刻意」,還沒有來得及普及就過時了。

從iBeacon和指紋識別功能的開放,可以看出這些應用的普及,是有賴於整個市場的力量去參與的。從iBeacon技術的應用場景中,近場支付只是其中一個環節。但任何新技術的普及如果找到一個傳統巨大的低效率市場去突破,那麼社會的力量本身就會讓這個新技術更好的被市場所接受,而在此基礎上,其他偶發場景中的應用,才會在這個深厚基礎上發展起來。iBeacon讓線上高度發達的互聯網世界和線下傳統物理的世界建立起了無障礙通道,虛擬的應用會被毛細血管運輸到社會場景的各個分支血脈之中與之對接,從而實現發達的互聯網世界對傳統物理世界的信息交互和效率提升。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=103276

一個潛水者眼中的GO PRO! 余曉光

http://xueqiu.com/5277310522/29887751$GoPro(GPRO)$ 今天晚上就要上市了,估值20億美金,看到雪球裡GO PRO的討論頁面比較熱鬧,正好我本人在潛水的過程中使用過GO PRO HERO,可以從用戶的角度談談自己的看法。

我除了潛水運動,還參與過青海湖環湖騎行,爬過雪山,平常每週在深圳慢跑幾次8KM。因為騎行磨損了半月板,所以滑雪對膝蓋磨損大的活動就沒有參加。我從7,8年前開始潛水,每年都有2~3次出國潛水的旅行,下圖就是今年在PALAU。

查看原图作為一個從大學時期就開始攝影的人,潛水的一個主要需求就是照相!下邊這張照片是在印度尼西亞的MONADO潛水用CANON G10拍攝,這個小魚在2CM左右趴在一個長在懸崖上的海鞭上,當時洋流很大,廢了很大的氣力才拍到這張照片。

查看原图作為一個從大學時期就開始攝影的人,潛水的一個主要需求就是照相!下邊這張照片是在印度尼西亞的MONADO潛水用CANON G10拍攝,這個小魚在2CM左右趴在一個長在懸崖上的海鞭上,當時洋流很大,廢了很大的氣力才拍到這張照片。 查看原图

查看原图這是今年在PALAU用CANON G1X拍攝。

查看原图

查看原图 查看原图

查看原图 查看原图

查看原图 查看原图GO PRO的功能是攝像為主,下邊這個視頻就是今年在PALAU用G1X拍的片段剪接而成,很多年前就一直在運營一個攝影網站,存了多年攝影的照片,但是因為服務商的問題,居然倒閉了!

查看原图GO PRO的功能是攝像為主,下邊這個視頻就是今年在PALAU用G1X拍的片段剪接而成,很多年前就一直在運營一個攝影網站,存了多年攝影的照片,但是因為服務商的問題,居然倒閉了!http://v.youku.com/v_show/id_XNjc1NTI0NTc2.html …

今年去ANILAO潛水的時候(下圖拍攝地),一起潛水的朋友在HK機場買了個GO PRO HERO 3 BLACK。因為他不會用,基本全程就是我在擺弄。除了在潛水地,通過電腦看視頻新鮮了一陣之後,回家之後再也沒用過了。

查看原图從大學時期使用CANON NEW F1手動,CANON G1數碼,後來的NIKON F80,F5,D70,D200,D300全套鏡頭還有各種其他微單鏡頭,我不屬於器材控。潛水多年一直沒有過度到單反就是不希望器材的負重讓潛水的樂趣打折。從我使用的設備,和對GO PRO的理解上,GO PRO HERO的使用場景非常狹小。因為GO PRO HERO是一個超廣角的攝像機,只能提供單一視角的拍攝(利於盲拍),機身雖然小巧但是操作不便,除了幾個按鈕和通過燈的顏色判斷機器的工作狀態,操作上基本就是抓瞎。通過WIFI連接iphone固然可以,但是如果拍攝的是1080i這種格式或者以上的,文件巨大,32G的卡最多也就拍攝1小時不到,在潛水的狀態下機器都會燙手。因為是盲拍,回來之後需要大量的後期剪接,在拍攝的過程中,也要保持機器的穩定,要想拍出好的影片難度很大。

查看原图從大學時期使用CANON NEW F1手動,CANON G1數碼,後來的NIKON F80,F5,D70,D200,D300全套鏡頭還有各種其他微單鏡頭,我不屬於器材控。潛水多年一直沒有過度到單反就是不希望器材的負重讓潛水的樂趣打折。從我使用的設備,和對GO PRO的理解上,GO PRO HERO的使用場景非常狹小。因為GO PRO HERO是一個超廣角的攝像機,只能提供單一視角的拍攝(利於盲拍),機身雖然小巧但是操作不便,除了幾個按鈕和通過燈的顏色判斷機器的工作狀態,操作上基本就是抓瞎。通過WIFI連接iphone固然可以,但是如果拍攝的是1080i這種格式或者以上的,文件巨大,32G的卡最多也就拍攝1小時不到,在潛水的狀態下機器都會燙手。因為是盲拍,回來之後需要大量的後期剪接,在拍攝的過程中,也要保持機器的穩定,要想拍出好的影片難度很大。 查看原图(GO PRO的畫面變形極大,在戶外自然環境中不太明顯,但是在有豎線條的場景中,適用面很窄)

查看原图(GO PRO的畫面變形極大,在戶外自然環境中不太明顯,但是在有豎線條的場景中,適用面很窄)GO PRO適合需要解放雙手,並且單人的極限運動(跳傘,衝浪,滑雪,越野騎行),中國人天生膽怯,並且獨生子女從小被限制自由,這方面無法跟歐美相比。之前GO PRO的廣告就是一個人從大氣層的邊緣地帶跳傘回到地面,這除了說明GO PRO的質量好以外,如果非要從高空跳傘才用得上GO PRO是不是也說明應用面狹小呢。

從個人使用的角度,我會選擇帶攝像功能的「好相機」,我喜歡那種CDD巨大(CANON G1X, SONY A7R),機器小巧。如果可以換鏡頭,那就更好。如果我潛水再換機器,SONY A7R是比較好的選擇,配上潛水殼就可以下海。並且利用轉換圈換上我NIKON全套的鏡頭,可以拍攝各種場景下的畫面,操作簡單,在潛水中有巨大的LCD可以保證「所見所得」。最主要的是可以在照相和攝像之間自由切換。

如果我是一個滑雪教練,應該會買GO PRO HERO這樣的機器,首先設備要高頻率的使用,才會釋放器材的價值。GO PRO可以解放雙手,機器小巧沒負擔,可以在運動中更好的控制自己,提供第一視角的畫面,很方便的把影片傳到SNS網站。但是作為非職業使用者,GO PRO不是高頻率使用的選擇。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=103653

液態金屬-改變世界的材料突破! 余曉光

http://xueqiu.com/5277310522/30138405余曉光 澤誠資本 2014年7月$蘋果(AAPL)$

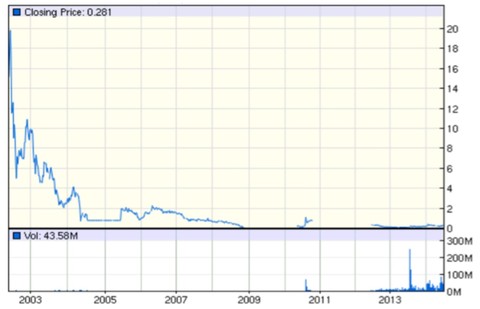

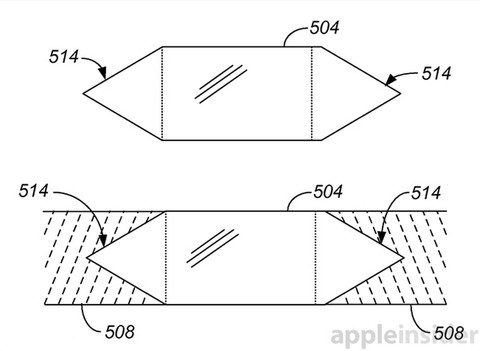

查看原圖液態金屬(LQMT.OTC)這家公司最早是1993年加州理工的一個實驗項目,液態金屬是鋯、鈦、銅、鎳、鋁五種金屬的合金。項目最終在2003年實現了IPO上市,當年市值最高10億美金,股價20美金。因為公司產品長期處於實驗室狀態,股票最終被退到OTC市場交易。在2010年8月,LQMT更換了更有經驗的管理層,並且全部償還了外部負債,在當年還有一件改變LQMT命運的事,就是蘋果(AAPL)支付2000萬美金獲得液態金屬在消費電子產品使用上的授權。根據SEC信息披露,從2010年8月5日開始,公司與蘋果進入「許可證授權期」,在這個期間內,蘋果與公司共同合作液態金屬在消費電子產品中使用的技術。蘋果今年5月向美國證監會 (SEC) 遞交一份文件, 其中顯示蘋果和液態金屬公司已經達成交易, 續簽獨家合約到2015年2月, 這是兩家公司第二次延長合作關係。

查看原圖液態金屬(LQMT.OTC)這家公司最早是1993年加州理工的一個實驗項目,液態金屬是鋯、鈦、銅、鎳、鋁五種金屬的合金。項目最終在2003年實現了IPO上市,當年市值最高10億美金,股價20美金。因為公司產品長期處於實驗室狀態,股票最終被退到OTC市場交易。在2010年8月,LQMT更換了更有經驗的管理層,並且全部償還了外部負債,在當年還有一件改變LQMT命運的事,就是蘋果(AAPL)支付2000萬美金獲得液態金屬在消費電子產品使用上的授權。根據SEC信息披露,從2010年8月5日開始,公司與蘋果進入「許可證授權期」,在這個期間內,蘋果與公司共同合作液態金屬在消費電子產品中使用的技術。蘋果今年5月向美國證監會 (SEC) 遞交一份文件, 其中顯示蘋果和液態金屬公司已經達成交易, 續簽獨家合約到2015年2月, 這是兩家公司第二次延長合作關係。另外公司還有與Engel公司有關於金屬注射機的使用證授權。LQMT擁有「液態金屬高爾夫」公司79%的股票,液態金屬公司對高爾夫公司的專利授權讓液態金屬高爾夫公司可以使用液態金屬合金技術生產整件,銷售推廣產品,和與球場合作銷售零部件業務。(液態金屬在體育用品的特殊性後邊會有討論)

2003年6月,LLPG公司取得液態金屬在珠寶首飾,高端奢侈品產品使用的授權,LLPG公司每一款使用液態金屬的產品公司都會取得相應的授權費,合約有效期到2021年底。2009年3月,Swatch公司獲得公司液態金屬在產品上的使用授權,合約方式與LLPG公司一樣。

公司2013年的收入70%來自一個客戶,2012年大多數收入來自三個不同的客戶,液態金屬公司預計就算未來收入大幅增長,依然會來自少數幾個客戶。(2013年的70%是不是蘋果呢?)

液態金屬的優勢

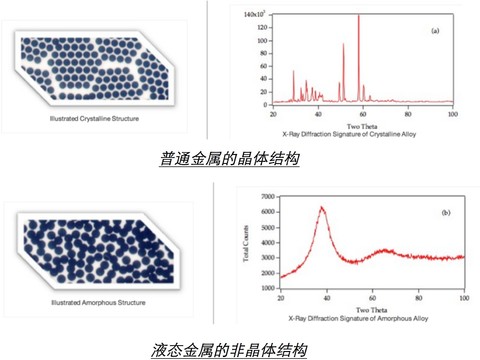

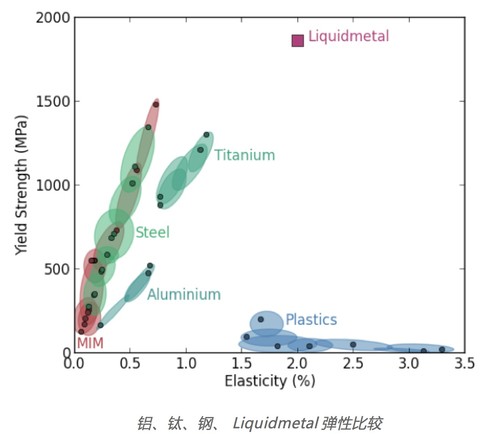

查看原圖

查看原圖液態金屬合金材料擁有獨特的非結晶分子結構,與傳統金屬的結晶結構截然不同,它最大的優勢在於熔融後塑形能力強,由於其凝固過程的物理特性與普通金屬完全不同,使它的鑄造過程更加類似於塑料而非金屬,可以更方便的打造為各種形態的產品。

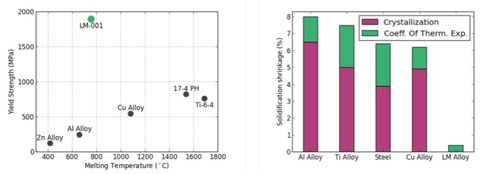

查看原圖液態金屬擁有極佳的熱膨脹係數(上圖綠色)和非晶體的冷卻萎縮優勢,上圖紅色是結晶冷卻時候的金屬體積減量,液態金屬的非晶體結構導致在冷卻的過程中原子之間空間並沒有因為冷卻而發生任何變化。

查看原圖液態金屬擁有極佳的熱膨脹係數(上圖綠色)和非晶體的冷卻萎縮優勢,上圖紅色是結晶冷卻時候的金屬體積減量,液態金屬的非晶體結構導致在冷卻的過程中原子之間空間並沒有因為冷卻而發生任何變化。 查看原圖

查看原圖液體金屬的其他特性還包括:

1、高屈服強度

2、高硬度

3、優異的強度重量比

4、超高的彈性極限

5、抗腐蝕

6、高耐磨

7、獨特的聲學特性

查看原圖

查看原圖曾經有一個實驗測試液態金屬的彈性。首先製造三個質量一樣的金屬球體,然後通過一樣的玻璃管道垂直落在三種不同的介質底座上,鋼,鈦,液態金屬。球體撞擊在底座之後會反彈,然後繼續撞擊,但每次高度都在衰減直到停止為止。鋼和鈦合金的底座反彈時間持續20-25秒,而液態金屬可以反彈球體1分鐘21秒,甚至最初的幾次金屬球會被彈出管道。

查看原圖

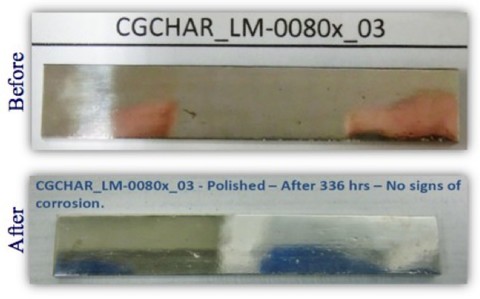

查看原圖液態金屬的這種高彈性的特性,讓其可以應用在需要高彈性,高硬度,耐磨損,耐腐蝕的產品中。早先是做高爾夫球杆的桿頭,利用它彈性好的特性,可以把球擊得更遠。但是不幸的是,因為它易碎的關係,很多人花了大錢買回家之後,打沒多久突然就看到自已的桿頭「爆碎」。於是該生產公司投入資金改善合金的組成,並改善生產方式後,被美國陸軍拿來做穿甲彈的彈頭、被 NASA 拿來做 Genesis 宇宙飛船上的太陽風收集器、被 BP 拿來做鑽油平台的鑽頭。

它抗腐蝕性的能力也非常強,將Liquidmetal進行腐蝕鹽霧試驗超過336小時,它依然符合ASTM B-117標準。

查看原圖

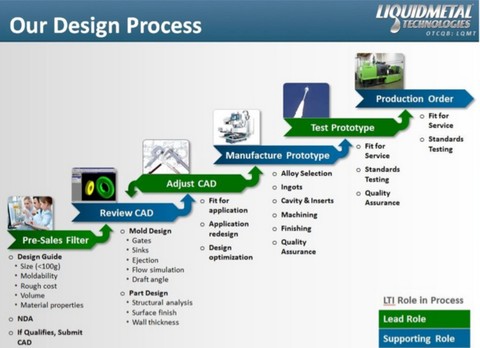

查看原圖生產銷售流程

當前液態金屬加工重量小於100克,當接到訂單後,公司需要對訂單加工成本,製造工藝進行論證。然後在CAD模型中勾畫出產品的3D形態,在接入生產設備之前需要CAD設計與生產設備直接進行校驗,然後就可以進入生產環節。產品完成後進入測試環節,主要是質量測試和功能測試,等測試通過後就可以交付訂單。

查看原圖

查看原圖液態金屬加工流程

查看原圖

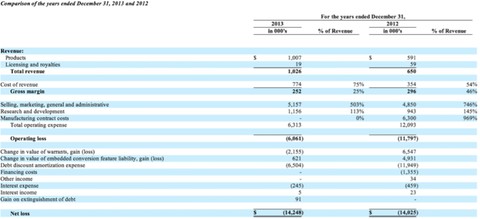

查看原圖公司財務分析

查看原圖

查看原圖 查看原圖

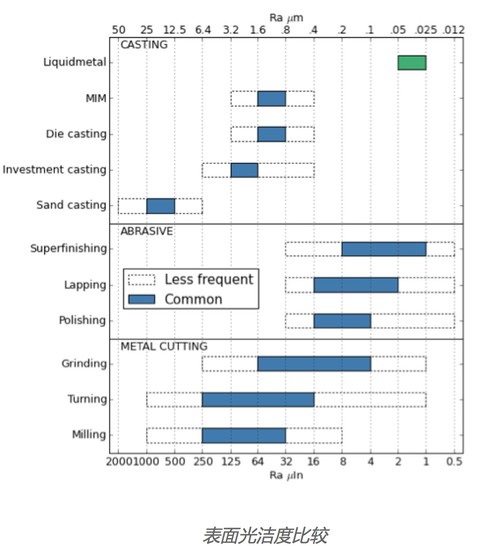

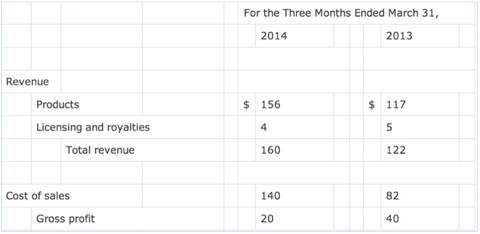

查看原圖2014年Q1,公司收入16萬美金,主要是給合作夥伴生產工程樣品和版權授權費用。銷售和行政費用190萬美金,去年同期130萬美金,增長主要是和合作夥伴法律合同費用支出的增加。研發費用33.4萬美金,2013年同期是23.6萬美金。截止2014年3月31日,現金7百萬美金,相比去年底現金210萬美金。LQMT公司最新生產出不含鈹金屬的LM105液態金屬。鈹是一種有毒金屬,之前的型號LM1在加工過程中需要佩戴護具,這也是之前其商業化進展上最大的阻礙。LQMT的金屬加工工藝可以精確到50微米以下的誤差,業界領先,行業內不存在競爭對手,只能說在材料應用上和其他材料有一定替代關係,尤其是塑料,鋁合金,但是跟鈦金屬相比,液態金屬擁有更好的韌性,2倍的強度,和更低的價格。

公司2013年全年收入100萬美金,2012年收入65萬,收入增長來自授權專利的增加。毛利25萬美金,比2012年的29.6萬有所下降。主要是因為2013年生產的樣板更具多樣性。銷售市場,和行政費用達到520萬美金,2012年同期為490萬美金。費用增長主要是市場推廣費用的增加。2013年研發費用120萬美金,2012年同期為94.3萬美金,主要支出在高爾夫體育金屬材料的技術開發上,和僱傭副總工程師上。2013年淨虧損610萬美金,2012年虧損550萬美金。

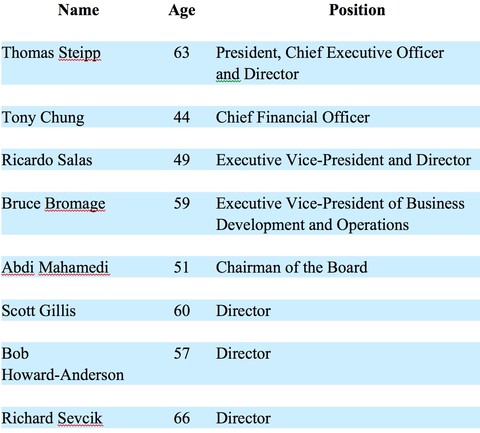

公司管理層

查看原圖

查看原圖Steipp從2010年8月被選為公司CEO,這個時間點正好和蘋果簽訂授權協議完全吻合。Steipp之前一直服務於Symmetricom公司。(Symmetricom 公司設計、製造和銷售原子時鐘、同步設備、定時解決方案,產品廣泛應用於有線和無線通訊網絡、航空航天及企業計算機網絡等領域。)

從1998年直到2009年6月一直任職這家公司的CEO職位,在任職期間,Steipp把這家公司從一家技術持有型公司轉換為通訊硬件公司。Steipp在空軍學院獲得電子工程師本科學位,在普杜大學獲得工業管理研究生學位。

Tony Chung是公司的CFO,在2008年曾經是Solar City的CFO,伯克利大學1992年畢業。 (2008年是solar city最慘的一年,elon那兩家公司幾乎破產。)

另外今年初Paul Hauck加入公司作為副總裁,主要負責全球銷售和後續支持工作,Hauck擁有30年的專業背景在粉磨冶金學,其中27年在金屬注射冶煉上。

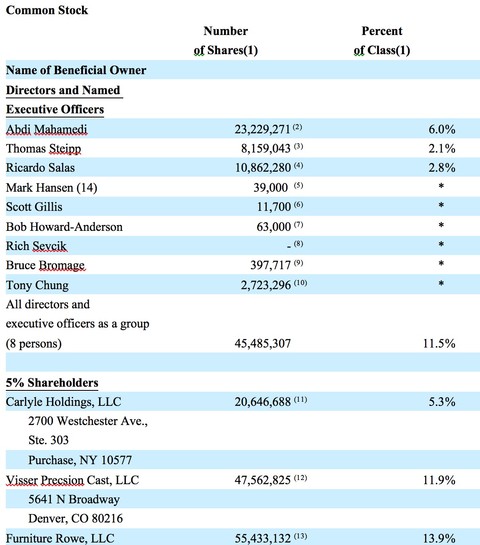

股東結構

查看原圖

查看原圖液態金屬對蘋果的意義

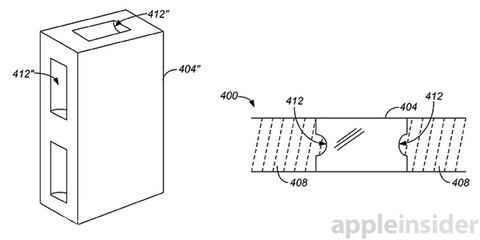

液態金屬對於蘋果來說具有其他材料無法比擬的加工優勢,比如在Macbook的鋁合金外殼加工上,蘋果需要在一整塊鋁錠中通過9次雕刻出產品的結構,液態金屬可以像塑料注塑一樣的方式,在磨具中加工出精確度很高的金屬零件。相比現階段蘋果鋁合金加工技術,液態金屬可以大大緩解蘋果金屬零部件的生產速度和成本。另外,因為液態金屬的「塑料性」,物理屬性有很多非金屬的優勢,比如可以讓內部信號不受到任何干擾的與外部鏈接,iPhone4上市時候的信號問題,在液態金屬中完全不存在。對於蘋果來說,液態金屬有利於加工出非常特殊結構,比如超級窄屏幕邊框,從美國專利與商標局公佈的蘋果6年前申請的專利, 描述了包括藍寶石玻璃,是如何和液態金屬機身完美鑲嵌結合的。

查看原圖

查看原圖2007年, 蘋果提交這項專利的時候, iPhone 的玻璃屏幕還是附著在塑料機身上, 並且使用類似橡膠的材料密封, 以吸收跌落等的外來衝擊. 這項方法一直沿用到今天的 iPhone 5s。專利中, 蘋果列出了數個實用的方法, 讓堅硬的藍寶石玻璃鑲嵌入液態金屬中。具體方法是摒棄以往的塑料鑄模方式, 改為金屬鑄模, 液態金屬具有塑料的特性, 比其他合金更加容易快速生產。

查看原圖

查看原圖蘋果將液態的液態金屬粉磨注入模具。LQMT因為可以把準確度做到50微米以下,所以產品的質量會非常高。產品冷卻以後,可以形成與藍寶石玻璃切面精密的貼合。因為液態金屬的高度穩定,接合部分並不會受到熱脹冷縮的影響,從而解決玻璃與金屬接合工藝大規模量產的突破。在手錶工藝中,完成藍寶石玻璃和金屬緊密貼合需要使用珀金等硬度比較低的材質。而蘋果是使用液態金屬的特殊屬性去解決這方面的技術難題。

查看原圖

查看原圖除了iPhone,iWatch也可以借助液態金屬的特殊屬性,在面積狹小的空間中,完成複雜程度很高的結構設計與加工。並且液態金屬的表面本身就因為自身的特性呈現高拋光的效果,符合蘋果設計的審美。根據CEO Steipp的透露,LM 105這款金屬已經完成全部的測試,並且業界並沒有其他對手可以達到LQMT的加工水平,蘋果得到充分授權可以使用液態金屬公司所擁有的當前技術。

蘋果早在iPhone 3Gs的時代,就使用液態金屬作為SIM卡的卡針,從工業應用上,液態金屬的除了可以製作產品的外殼,還可以製作電腦,手機內部的散熱材料,和其他特殊用途的零部件。

股票投資分析

查看原圖

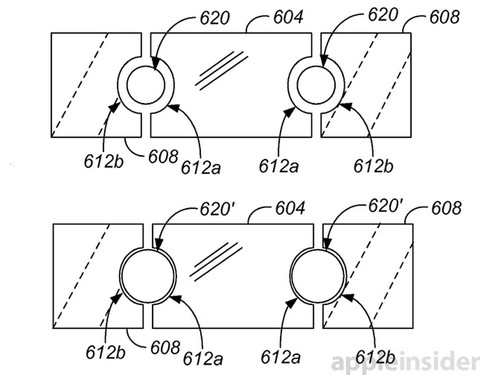

查看原圖LQMT.OTC這個股票在粉單市場交易後,這2年價格一直在0.1~0.3之間波動,2013年最低跌到0.05,2012年最高0.63。當前市值1億美金。

查看原圖

查看原圖最近三個月,交易量最高3700萬股/日,平均600~1000萬股/日。

分析結論:這段時間對LQMT的大量閱讀和思考後,覺得公司目前的形態還是處於實驗室狀態,但是LM105的推出和管理層的積極變動,可以預示著公司從實驗室走出的時間點不會太久。液態金屬這個技術可以吸引APPLE,LLPG,SWATCH這些巨頭關注,並且資助,本身就說明這家公司所處的位置非常有前景。之前看到公司CFO曾經在SCTY任職,感覺是不是有預見性敢於承擔風險的人會被同樣的企業和技術吸引,如果把這家公司比喻是2008年的SCTY,也確實有相似之處。

公司一共18個人,跟2008年的SCTY相比,都是前途不確定,但是潛力巨大。SCTY需要政府補貼更依賴外部環境的變化,LQMT是自身技術驅動型,需要更多的時間讓產品優化和普及。但同樣跟SCTY 2008年相比,這家公司如果不倒閉,產品可以市場化,形成穩定的現金流後。取得上百倍的回報,都有可能。另外我看到08年的Solar City目前在LMQT就職非常驚訝,如果他是把職業作為VC,那麼希望他這次的眼光比上次更好。這難道就是風險偏好和職業偏好共同的作用,造就了了他在SCTY和LQMT相似的就業經歷。如果LQMT可以像SCTY那樣產生穩定收入,脫離粉單市場,轉板後股票價格很可能就會回到上市的水平,市值10億,相比現在有10倍空間。

另外這家公司雖然業務處於實驗室狀態,但是所合作的企業全部是世界級的,蘋果,LLPG,SWATCH。分別代表了對液態金屬不同的利益訴求,可以吸引這麼多世界級的企業目光,本身也說明了產品未來前景極其廣闊。而蘋果一直是勇於嘗試新材料。用戶對屏幕邊框越來越窄的訴求,只有通過使用新材料才可以實現,而液態金屬的特殊性恰恰可以滿足蘋果的訴求。這也是產業巨頭佈局技術儲備慣用的手段,iPhone 7或蘋果新品類的製造,液態金屬在理論上大有作為。但是理論到工業生產的距離目前還無法判斷,但是作為新入職的管理層有多年金屬市場推廣的經驗,也許這一天並不遙遠。從產業的角度,蘋果應該收購LQMT,畢竟所付出的價格很便宜,就可以把這個獨門技術收穫囊中。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=106340

蘋果Q2會議後點評--收入平穩但低於預期。 余曉光

http://xueqiu.com/5277310522/30364714蘋果上個季度收入374億美金,比去年增長6%。低於之前的預期380億+的水平,之前預計增長10%。銷售iPhone 3520萬,也低於3600萬+的預期。是上個季度蘋果在美國和重點市場做了大幅度的iPhone降價折扣,以舊換新活動之後。毛利率依然保持39.4%。

iPad上個季度銷售1530萬台,去年同期1460萬台。主要是中東,中國,印度市場增長的帶動,但是普遍低於華爾街銷售預期。和IBM的合作也是為了更好的促進iPad在企業市場的應用。MAC電腦比去年同期增長18%,銷售440萬台。iTunes上季度收入45億美金,按年同比增長12%。下載量高達750億次。然後Luca(CFO)老生常談了很多蘋果生態系統的優勢。對下個季度的預測收入介於370~400億美金之間,這個也是低於之前普遍預期400+的收入。毛利率37~38%,(Q3因為要備貨生產新品,蘋果在產品新舊交替階段毛利率適當下滑也是正常現象。)

查看原圖

查看原圖個人點評:

會議裡並沒有太多的驚喜,COOK談了很多WWDC已經發佈的內容,對商業,教育,金磚國家的增長和蘋果自身生態系統的讚美都是老生常談了。蘋果今年以來上漲25%(雪球數據),在科技巨頭裡表現很好,是因為今年投資者都普遍預期是蘋果的一個新品大年,iPhone6,4.4,5.5,iWatch,iPad Air2,iPad mini3都是今年投資者預期內的事。目前從整個生產備貨的瞭解,5.5和iWatch不在9月發佈是大概率事件,或者發佈也要推遲供貨。這也是這段時間GTAT跌的比較慘的原因。

查看原圖

查看原圖另外4.7吋的125G版本的iPhone大概率也使用藍寶石屏幕。所以GTAT8月4日盤後發布財報之後如果趨於穩定也許是從新買入的機會,畢竟藍寶石屏幕肯定是要用。5.5和4.7還有一個差別就是OIS光學防抖,主要供應商是日本的ALPS。從蘋果Q3的預期收入也可以推算,就算9月發佈,出貨量也非常少,現在產業鏈裡對iPhone6零部件的備貨是巨量,兩倍於去年同期的5S/5C。而這些產能預計在四季度的聖誕節銷售旺季拉動蘋果全年的業績。

查看原圖

查看原圖今年是4G替代3G的大年。國內中華酷聯,小米也都是高增長階段。對硬件產業鏈的核心零部件公司都是很好的帶動(比如SWKS),相比之前2年的互聯網行業股票的高成長,今年硬件公司表現普遍造好。但iPad應該會步入iPod的後路,在5.5吋發佈之後iPad的增長肯定會被抑制。本人和身邊很多人都準備買入5.5吋帶OIS防抖的藍寶石屏幕iPhone,然後至此對iPad說再見。喬布斯在世的時候對小尺寸iPad嗤之以鼻,看來確實有先見之明。隨著Phone的進化,和iPad之間的界限越來越模糊。5.5吋iPhone+Macbook應該是更好的搭配。電池方面相比Android動輒3000毫安以上,iPhone6 4.7-5.5的容量在1800-2800毫安,因為iPhone軟硬一體的優勢,內部零部件運算和能耗上把控力更強,所以並不需要「軍備競賽」,無線充電,NFC都應該在新品中看到。今年是一波硬件大潮。隨著iPhone6逐漸進入量產,產業鏈上的公司要麼被蘋果點石成金,要麼名落孫山只能在下一個週期中尋求機遇。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=107221

Salesforce憑什麼成為全球最具創新力的公司?zt 余曉光

來源: http://xueqiu.com/5277310522/31035502新浪財經 $Salesforce(CRM)$

公司發展的規模越大,創新和快速行動的難度就越大。但是這條規則不適用於馬克·貝尼奧夫(Marc Benioff)和Salesforce(59.8, 4.09, 7.34%).com的團隊,他們依然在《福布斯》全球最具創新力企業排行榜上名列首位,連續第四年穩居寶座。

從規模來說,幾乎無法想象Salesforce是一家上市才10年的公司:員工人數從500人增加到1.3萬人,年營收從5,000萬美元增加到50億美元。但是這家公司在貝尼奧夫的領導下始終能夠把握創新的脈搏。在舊金山這個貝尼奧夫冠以“世界創新之都”稱號的城市,下面三個原因讓Salesforce得以傲視群雄。

產品系列

Salesforce公司的主要收入來源是客戶關系管理(CRM),該公司的CRM產品依然是核心業務。但是和這家公司的主要高管交談時,一個永恒的話題是:他們加入這家公司,不是因為喜歡CRM產品(當然了,他們可能確實也喜歡),而是因為公司聯合創始人兼首席執行官貝尼奧夫描繪的廣闊願景。

分析師表示,Salesforce公司成功的一大關鍵是爭取大公司客戶的能力,將產品銷售給企業級大客戶。相比中小型企業,這些大客戶往往需要更多條款修訂和註意事項。現在,這家公司的企業業務由大衛·魯德尼茨基(David Rudnitsky)負責,12年前為了獲得聘用,這位連續創業者和貝尼奧夫面談了三次。“我們當時在四季酒店(Four Seasons)吃飯,我提到了CRM這個詞,說起(被甲骨文(41.63,0.05, 0.12%)收購的一家競爭對手)西貝爾系統公司(Siebel Systems)名不符實的情況。馬克說不要總把‘CRM’掛在嘴邊,我當時並不明白為什麽,”魯德尼茨基回憶道,“他說:看看這個餐廳,看看這些照明燈和吊燈,我們所正在構建的產品,就如同某種公用事業,比如給讓這些燈亮起來的發電廠,或者就像是我當初顛覆網景公司(Netscape)的網頁瀏覽器。那是2002年的事情,當時我想,‘這是個富有遠見的人’。”

通過不斷地改進完善和集體討論,Salesforce創造出讓客戶工作變得更輕松的小工具來保持客戶的滿意度——這些小工具此後能夠擴展為大項目。就以“今天”(Today)這款應用程序為例,這個針對銷售人員的時間調度工具和虛擬助理在一年半前首次發布。這款應用程序產生於辦公室以外,也就是雲銷售主管琳達·克勞福德(Linda Crawford)所在的卡梅爾鎮(Carmel-by-the-Sea),她是Salesforce公司的老員工,已經工作了八年多。克勞福德召集她的產品經理和營銷人員開了一天半的會,在不能使用手機或電腦的情況下構思絕妙的創意,以幫助四處奔波的銷售代表。這個非正式的工作環境帶來了靈感一現的時刻,靈感來自貝尼奧夫無所不在的行政助理喬·波奇(Joe Poch)。

“喬總是在馬克的耳邊竊竊私語,讓他的行動領先一步。換成是銷售代表的話,可以用某些軟件關註尚未處理的零碎問題,提醒他們參加會議。因此我們制定了‘喬計劃’。”

回到Salesforce公司的舊金山總部,克勞福德能夠快速召集產品經理、營銷人員和設計師。“今天”應用程序的第一個版本於是在Salesforce公司接下來的發布會上公開。克勞福德說,現在它已經是一款完善的產品。

自由的員工

Salesforce公司的每款產品都用貝尼奧夫開發的管理工具向員工展示實施路線圖,這個稱為V2MOM的工具代表“願景、價值、方法、障礙和標準”。這款發音為“V-2-Mom”的工具是運營理念和產品的結合。貝尼奧夫把“信任”看得比他的各種方法還要重要,因為正如他說的那樣,“我們銷售的產品就是信任。客戶和我們合作就是因為客戶信任我們,員工為我們工作就是因為員工信任我們。”但是如果一款產品沒有遵循V2MOM模式呢?貝尼奧夫說,這樣產品可能也不會出現在該公司。

V2MOM 這套工具是由貝尼奧夫親自編寫,較高優先級的項目被列入V2MOM中,然後一路傳遞到普通員工手中,這些項目相比低優先級的項目獲得額外投入。公司員工每個季度檢查兩次自己的工作,以評估自己的進度。每年的頂級項目都會任命內部“首席執行官”,使其能夠調動他或她達到目標所需的任何資源。去年的頂級項目是Salesforce1平臺;在即將到來的下一個財政年度,Force.com平臺以及新的分析項目將作為重點。

高管喜歡在他們接管其中一個項目的時候得到的資源。擔任產品總裁的高管亞歷克斯·達永(Alex Dayon)在2008年通過並購加盟Salesforce公司,負責打造和構建雲服務部門。“我當上了首席執行官,這真令人驚訝,”達永說,“每位員工都為你工作。銷售人員和營銷人員?都聽亞歷克斯的!我手下有幾千名銷售人員,還有數百萬美元的營銷預算。當我登上Dreamforce大會[Salesforce的年會]的舞臺,有幾千名員工看著我。那是你的產品,如果失敗由你負責。”

如果你成功開發了一款產品,你不會永遠被捆在這個產品上。達永在完成第二個項目後休假了六個月,然後回來擔任更高的職務,承擔起更多的責任。為了讓高管充滿活力,而不是尋求在公司以外的發展,Salesforce公司鼓勵經理每隔幾年輪換職位。2011年,Salesforce收購了亞歷克斯·巴德( Alex Bard)的Assistly公司,於是雲服務部門由他接管。長期擔任Salesforce應用程序交易部門經理的蕾拉·塞卡(Leyla Seka)的任職時間比她在2008年加盟Salesforce公司時預計的更長——她現在負責移動服務平臺Desk.com,這個平臺脫胎於Assistly公司,並加強了各項功能。

塞卡說,“你工作的時間夠長的話,任何工作都會開始變得有點無聊。公司告訴我,在這種情況下要去積極探索。然後公司為你提供獲得成功的空間。Salesforce善於培養成群的參天大樹,但是也會培養大樹周圍的小樹苗,並給與保護。”

這個準則同樣適用於普通員工。在公司每年的內部招聘會上,工程師和經理可以跳槽到他們認為更有趣的項目,每個部門負責人在招聘會上的任務是進行宣傳,介紹他們特定團隊的願景。

“如果你觀察惠普(36.84, -0.16, -0.43%)(HP)和IBM(190.41, -0.82, -0.43%)這樣的公司,你會發現,有時候員工更容易離開大公司,而在Salesforce這樣的公司反而會呆得比較長久,因為這些公司在職位選擇方面提供了更多的自主性,”高管獵頭豪登國際(Stanton Chase)負責科技行業的全球業務負責人湯姆·古爾曼(Tom Goorman)表示,“惠普[微博]和IBM[微博]往往有更多的官僚作風和條條框框。Salesforce公司擁有更自由的企業文化,這家公司就像黃金鳥籠。員工趕都趕不走。”

當然,有些高管還是離開了,比如Heroku公司的首席執行官拜倫·塞巴斯蒂安(Byron Sebastian)和聯合創始人亞當·威金斯(Adam Wiggins),最近離職的還有ExactTarget聯合創始人兼首席執行官斯科特·多爾西(Scott Dorsey)。Salesforce聯合創始人帕克·哈里斯(Parker Harris)還能說出其他幾位高管的名字。“許多做到這個職位的人,他們都想嘗試自己創業,”哈里斯說,包括Salesforce公司的第三位和第四位聯合創始人,他們早就離開了公司,“通常來說,Salesforce可能會挽留,馬克也會挽留,讓他們聚攏在公司大家庭中。最重要的是,我們希望能盡可能地挽留員工,為他們找到不同的位置。”

獵頭公司Boyden的合夥人尼爾·西姆斯(Neil Sims)說,該領域其他公司已經證明了這個策略的成功。“現在的人力資源必須考慮挽留員工的策略,”希姆斯說。支持員工在公司內部自主流動直到他們離職,這種做法不僅在Salesforce受到歡迎,在思科(24.65, -0.24, -0.96%)系統(Cisco Systems)等其他大型科技公司也是如此。“這防止了‘智慧分享’的絕對損失”。

貝尼奧夫讓你“看著辦吧”

管理人員告訴《福布斯》,貝尼奧夫只管開頭和結尾。在這家公司內部,貝尼奧夫出名的做法是告訴他手下的高管一個大致的目標,然後要求他們準確地規劃出自己實現目標的做法。

當達永推出雲服務的時候,他詢問這款產品是什麽,而貝尼奧夫告訴他,“我不知道,你自己看著辦吧!”Salesforce的日本首席技術官及川喜之(Yoshi Oikawa)講述了類似的故事。“當時我在加利福尼亞,有一天馬克把我叫進他的辦公室,問我說,‘讓你做[Salesforce的]日本首席技術官怎麽樣?’我說,‘公司在日本沒有團隊,你要我在日本做什麽呢?’馬克只是回答說,‘你看著辦吧。’”

管理人員向《福布斯》表示,收購的主要標準是這家公司要適合貝尼奧夫確定的文化基調,不僅要符合他廣泛的雲理念,還要認同他的慈善捐贈原則。Salesforce 基金會擁有150名員工,與該公司的每個團隊在各個項目上進行合作,采用貝尼奧夫提出的1-1-1模式,也就是貢獻你1%的時間、1%的股權和1%的產品。即使在這個基金會中,公司員工也參與了建設。執行董事蘇珊娜·迪比安卡(Suzanne DiBianca)擁有她自己的應用程序,這是團隊為誌願者管理開發的軟件,並且投放到公司應用程序市場。

分析人士認為,Salesforce公司也從一個和貝尼奧夫創立的企業文化毫無關聯的因素中獲益:這家公司自上市以來股價的不斷上漲。“他們被看做具有創新力的企業,他們與客戶建立良好關系。但是回顧過去十年,其股價出現了顯著上漲,”高德納公司(Gartner)分析師羅伯·德西斯托(Rob Desisto)說,“很多時候,你投資一家公司,股票的上漲不那麽明顯。在重視文化因素的同時,我們也不應該輕視這一點。”

Salesforce公司未來面對的一個挑戰來自其自身規模。德西斯托說,“他們當然被視為具有創新力的企業,他們很快就能把從客戶那里聽到的反饋意見轉化為產品。但是,隨著我們向前邁進,一切將變得更有挑戰性。公司發展的規模越大,掌舵航行的難度就越大。”

弗雷斯特公司分析師鄧肯·瓊斯(Duncan Jones)表示,創新只能讓你走這麽遠,他認為Salesforce公司相比IBM和SAP(77.23, -0.73, -0.94%)在創新方面的比較優勢很難衡量。他說,“這不僅僅是創造力的問題——你還需要實施你的創意,來解決實際的業務問題,然後把這些創意推向市場,作為客戶能夠使用的解決方案。”

但是,如果客戶不滿意的話,他們就不會以穩定的速度更新他們的訂用,而穩定正是Salesforce公司長期以來享有的優勢。無論Salesforce的前景如何,迄今為止該公司的這套辦法都行之有效。這家公司榮登最具創新力企業榜單首位,很大程度上是因為華爾街對該公司股票的估值超過目前的財務狀況。人們都認為Salesforce公司有能力持續增長,並登上2015年及以後的創新力企業榜單。

如果保持領先地位不僅是依靠貝尼奧夫,這倒也符合這家公司的風格。

“他們不能期待我給出所有的答案。我沒有這些答案,這不是我們的文化,”貝尼奧夫說,“是他們給我帶來了創意和夢想。我並不打算扮演城里唯一有遠見的人。”

譯 孟潔冰 校 李其奇

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=109553

優酷的翻身之路! 余曉光

來源: http://xueqiu.com/5277310522/31300941余曉光 2014年9月$優酷土豆(YOKU)$ $樂視網(SZ300104)$ $百度(BIDU)$

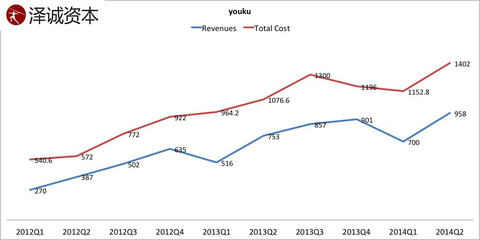

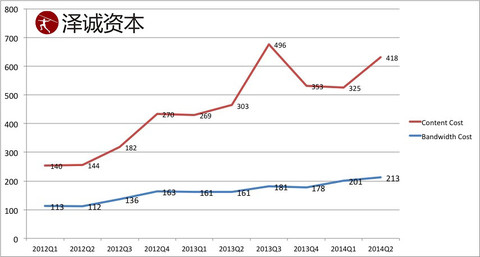

根據$優酷土豆(YOKU)$ 財報數據(上圖)收入和成本之間好比是兩條平行線,看不到“相交”的趨勢,並且成本永遠在收入之上。(下圖)內容成本高達44%。渠道成本20%多,自制內容已經發力,達到流量的10%。移動流量占比超30%。

相比傳統電視臺,視頻網站收入規模還比較低。全國廣播電視行業2013年收入約1302億元,其中湖南廣電收入183億元,江蘇廣電收入123億元,浙江廣電收入102億元,北京、上海的廣電收入也超過100億元。2014年Q4視頻行業廣告規模40億,預計全年廣告規模達到200億,優酷占20%,達到40億。當前優酷日播放量超過6億,但收入依然不如一個地方電視臺一半。當前的視頻行業發展對傳統的電視媒體已經有化敵為友的趨勢,優酷制作的《約會專家》在幾個地方衛視同步播放。《侶行》在CCTV-1首播,因在線制作內容的精彩程度不輸線下,未來可以看到更多的網絡和傳統渠道的內容聯動。

在剛剛過去的8月,兩天內,三大視頻巨頭,騰訊、百度、優酷都宣布成立自己的影視公司。8月8日,搜狐宣布1億元入股金秀賢所屬的韓國傳媒公司Keyeas。各大視頻巨頭進入內容制作領域,凸顯行業競爭向上遊發展。從《風暴》開始,優酷相繼出品了《竊聽風雲3》、《白發魔女傳》、《後會無期》等8部電影,票房總額達20億元。

視頻網站自制內容的發力,動的不是電視臺的奶酪,而是傳統發行、制造和渠道的飯碗。經常聽說某某明星是票房毒藥,參與的影片,任何編劇都無力回天。或者很多所謂明星都是幕後資金造星運動的產物。當需要投資方出錢制作影片,為了規避風險,基本都聯合幾家一起發行。視頻網站背靠大數據,覆蓋用戶等同於全部網民(智能手機)數量。優酷出品的首部互聯網電影《老男孩猛龍過江》成功斬獲超過2億票房。8月27日在優酷院線上線,單日總收入創歷史最高,同比增長874%;帶動會員增長率高達111%;會員購買超過以往轉化率3倍,《小蘋果》有當年GANGNAM SYTLY的影響,橫掃大江南北,現在只要出門或者去公園,都能聽到《小蘋果》。

視頻網站依附互聯網大數據,很容易找出有票房號召力的演員,參與制作內容,並在自有平臺上獨立發行,完成一個完整的影視產業鏈。演員的片酬會完全與票房接軌,靠用戶(廣告)付費分成。民間自制內容,也可以依附視頻平臺,提供了一個新的演藝人才晉升渠道。YY上的明星也是明星,收入比2,3線的小明星只多不少。而且自己想唱就唱。完全不用受制於經紀公司。優酷UGC新人獎就是為了挖掘此類達人。

目前的視頻廣告模式,用戶體驗是破壞性的。用戶必須在內容價值和廣告時長上權衡利弊。視頻網站的貨幣化手段給用戶提供了三個糟糕的選擇,要麽忍耐廣告騷擾,要麽選擇會員付費,或者憤而關閉頁面。當前視頻行業商業化面對的主要矛盾是視頻內容的提供者面對用戶需要內容但是不希望被騷擾的矛盾,商業方式移植傳統手段無法滿足用戶多變的商業需求。所以縱使擁有天量活躍用戶卻在商業化上舉步維艱。

目前通常所說的互聯網商業模式是依附龐大用戶,那怕其中只有3%的用戶在平臺上消費,也會產生可觀的收入。但是並沒有破壞剩下的97%用戶體驗。當前視頻網站是破壞100%的用戶體驗,然後迫使其中極少數無法忍受者,強迫成會員,代價和收益不成比例。這也造成用戶在多平臺之間遊走,尋找成本最小的內容。給行業呈多元化,分布式發展提供了空間,導致幾家爭利,成本虛高,盈利遙遙無期。

傳統企業,持續燒錢砸出來的市場,是不會吸引到投資人的。但是搖身一變,改個互聯網的名字,就穿上了皇帝的新衣。市場最終還是要看到企業的盈利,當前很多互聯網現金奶牛企業,在商業模式的早期,雖然虧損,但自身業務體量的增長是幾何級的。投資人為了獲取遠期更大的利益,是可以忍受短期的虧損。

用戶領先,商業滯後,需要等待技術(模式)進步的推進,當年Google在創業初期,也是苦於貨幣化無方只能給YAHOO做點技術支持,但是當YAHOO收購Overture後,讓Google看到了貨幣化的大門。(Overture是精細化廣告代理公司,點擊付費模式的鼻祖,Google借鑒開發出了自己的AdWords)

按照阿里今年4月份入股優酷的估值是65億美金,當前20美金的價格虧損將近40%。從互補性上,阿里巴巴擁有海量廣告客戶,而優酷擁有海量用戶和長時間的在線時間,但苦於貨幣化手段落後。優酷當前的阿里媽媽廣告系統,對客戶商品推送是很原始的。淘寶查什麽,系統推送什麽,等用戶從淘寶查閱完到優酷看視頻的時候,早已完成交易,節奏上慢了一整拍。優酷客戶的廣告價值更多的是在文化鏈條上,比如你在優酷觀看歐洲旅行的視頻,優酷廣告系統如果可以識別並推送當地的旅行服務,客戶觀看《舌尖上的中國》廣告可以推送相應的美食,那麽廣告的轉換率才會提高。當前優酷土豆的廣告主有500個左右,都集中在品牌類。與電視臺所爭搶的客戶是一樣的。內容也是電視廣告生硬照搬,但是從《愛情公寓》的衍生品在淘寶賣了6億元可以看出視頻內商品銷售價值所蘊藏的巨大商機。

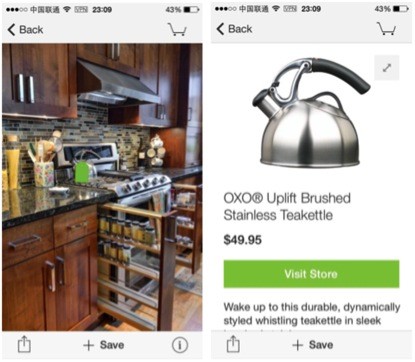

優酷和阿里打算合力開發一款類似於“Houzz”的應用,Houzz能在用戶瀏覽照片時,看到室內裝修和家具的購買地址。優酷有可能在視頻上實現相同的操作,辨識出視頻中出現的衣物、家具和其他產品,然後讓用戶選擇是否點開購買鏈接。

HOUZZ在家具圖片中加入商品購買鏈接

HOUZZ所帶來得商業進步,有可以改變當前視頻行業商業化以破壞用戶體驗為主導的模式。把被動付費轉換為主動,視頻內植入商品早已是一條成熟的廣告模式,但只停留在展示環節,展示-推介-購買-支付。這個鏈條上,展示、購買和支付早已成熟,缺少推介,如何在不破壞用戶體驗的基礎上,讓用戶主動點擊廣告鏈接,HOUZZ也許給出了答案,具體到執行層面,還有賴於時間的檢驗。

個人公共號:Givest

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=110703

蘋果發佈會後記! 余曉光

來源: http://xueqiu.com/5277310522/31418666余曉光$蘋果(AAPL)$ $InvenSense(INVN)$ $GT Advanced(GTAT)$ $恩智浦(NXPI)$

9月9是蘋果歷史上最盛大的一次新品發布會,無數小夥伴拿出了看世界杯總決賽的勁頭,收看淩晨一點的直播。在發布會的過程中,隨著新品的發布,蘋果的股價大幅波動,而產業鏈上的股票,invn因為進入蘋果產業鏈,盤中高走。GTAT因為發布會只有iWatch使用藍寶石,而沒有預期的5.5一路暴跌。因為這次手機的保密之前泄露,iWatch的上市日期要推遲到明年,所以發布會接近尾聲的時候,蘋果股票由漲轉跌,一股寒氣襲來。

這次發布會,蘋果繼續展示企業對產品生態系統的控制力無人可及。蘋果支付的推出首先對現有支付手段比如Square是毀滅性的,包括國內的仿冒者拉卡拉。還有美國EBAY的PAYPAL。對剛剛起步的微信支付和體量很大的支付寶的負面影響極其深遠。5.5寸的光學防抖是日本上市公司6770.tyo(ALPS)供應,NFC芯片是恩智浦半導體(NXP),這是iPhone新增功能的供應商。

還有一個隱形的贏家是InvenSense(INVN),去年INVN就傳聞要進入蘋果產業鏈,所以公司也早早把產能擴張到位,但是在最後試產的時候被排除在外。今年iPhone6和iWatch,iPad,iPad mini在Q3-Q4起碼給INVN增加一億的新增出貨。另外三星新款手機中因使用光學防抖,需要兩個INVN的傳感器,采購加倍。國內中華酷聯也紛紛進入供應商的陣營,相比之前的國內市場小米一家獨大,INVN在幾個市場同時業務突破。

從iWatch的演示上,國內做可穿戴手環設備99%要倒閉。售價在400美金左右或者更高的手表廠商,也會受到毀滅性打擊,GUESS的手表業務算是丟了,可逢高做空。iWatch的出現,證明可穿戴智能設備的時代真正來臨,就像iPhone之後的智能電話全都模仿iPhone,iWatch也起到行業標準的作用,而系統化優勢,又給了蘋果2年的領先優勢,Google陣營的小夥伴只能幹瞪眼。iWatch上來就是平臺型設備,集各種功能於一身,唯一擔心的就是電池待機時間。新增的個人24小時身體數據,會成為新應用生長的土壤。看到心跳監控功能,突然想到要是做一個看到心動女生會提醒你的應用,加上社交,個人位置的功能,就是iWatch版陌陌。

新的硬件平臺,新的大數據,是創業者的樂園。蘋果再一次提供了全新的生態圈,引鳳築巢後誰知道會產生什麽天才般的APP呢?尤其是iWatch隨身穿戴,會產生新的移動數據入口,進入中國市場搜當其沖的基礎服務商就是百度(搜索、地圖),iWatch的出現利好百度,YELP,Twitter,大眾點評等一系列基於移動端個人位置的服務提供商。

這次蘋果的發布會,打開了可穿戴設備的大門,其影響不亞於第一代iPhone上市,iPhone的整個生態系統,包括iTunes的出現,都生長於其第一代手機發布後帶來的應用大爆發。現在唯一的問題,是什麽時候可以把iWatch戴上自己的手腕,感受科技進步提升已有的生活體驗。

個人投資微信:givest

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=111337

Next Page