精品銀行 蠶食高盛、美林地盤

|

|

|

美國華爾街有一種黑頭車指標(black car indicator),據說只要觀察停靠在投資銀行附近的豪華轎車數量,就可判斷購併景氣消長。今年八月,街上黑頭車「頻繁得不像話」,分析師認為,小而美的精品投資銀行(boutique bank)機會來了。

根 據金融交易追蹤業者「交易邏輯」(Dealogic)的資料,二○一○年全球企業購併踴躍,截至八月底為止,總金額已超過一兆六千五百億美元(約合新台幣 五十二兆九千萬元),較去年成長二四%;八月更是消息頻傳,光是十六日起那一週爆出的購併案總額就達八百五十億美元,創下二○○九年十二月以來的新高。

值得注意的是,投資銀行高盛(Goldman Sachs)雖蟬聯交易價值與佣金收費龍頭寶座,上半年經手的交易案總額達二千二百四十億美元,囊括兩成市占率,不過,它受中、小企業歡迎程度卻滑落至第四名,還比去年往下掉一位。

前 美國銀行(Bank of America)企業交易員傅雷許(Greg Fresh)認為,高盛身陷美國證券交易委員會(SEC)提出的詐欺官司,儘管提到投資銀行,高盛仍是第一把交椅,但高盛無法切割利益衝突的憂慮已漸漸發 酵,中小企業正是第一波變心的客戶,傅雷許說:「機會正漸漸流向精品投資銀行。」

規模小而美: 不做公開發行業務

所謂精品投 行,專注提供客戶融資購併的諮詢服務,輔以研究和交易等傳統投行業務中的一、兩項。相較以往「什麼都做」的大型投資銀行(bulge bracket)摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛、美林(Merrill Lynch)等,最大不同之處在於它們不做公開發行的承銷業務,而且規模小巧。

在二○○七年以前,精品投行無法提供客戶槓桿收購(leveraged buyout,即以債務資本當作主要融資工具進行收購),只能分到麵包屑,但一場金融風暴不僅終結槓桿收購潮,剷平五家「全能」的大型投行,還把一群失業的金融菁英推向精品投行。

例 如,前雷曼兄弟(Lehman Brothers)英國投行業務主管托瑞(Michael Tory),號召在倫敦和美國的一些前同事創辦精品投行昂卓合夥公司(Ondra Partners);而全球結構性金融產品部門主管懷特(Kevin White)則是經營春丘資本合夥公司(Spring Hill Capital Partners),專營投行基本的顧問業務。

精品投行 趁著信任危機蔓延華爾街之際日漸坐大。根據「交易邏輯」的資料,去年上半年,全球購併交易總金額約一兆一千億美元,為二○○四年以來最低值,但這段時間 內,精品投行的購併收入卻創下歷史最高水準,占整體的一四%。而且無論新兵或老手,與它們合作的客戶都越來越有分量。

客戶有來頭: 希臘也來求援,重整財政

最 近的例子是,八月二十三日,歐洲最大銀行滙豐控股(HSBC)委任精品投行龍頭拉瑟德(Lazard)當顧問,與南非第四 大銀行奈德(Nedbank)展開五二%股權收購案談判,總額高達四十四億美元;美國財政部五月份也請它為通用汽車(GM)重啟六百七十億美元的公開發行 計畫擔任顧問;甚至希臘政府都向它求援,重整國家財政。

在媒體眼中,拉瑟德可說是最神秘的精品投行之一,成立至今超過一百五十年,卻鮮少接受專訪。有人說投行的運作模式就是拉瑟德所發明,因為華爾街上到處看得到從這家投行出來創業的金融專家。

拉 瑟德專與大客戶做生意,例如,一九九五年它協助IBM花三十五億美元敵意收購試算表軟體業蓮花(Lotus),為當時的執行長葛士納(Lou Gerstner)拼湊出轉型諮詢服務業的版圖。如今拉瑟德已躋身全美第六大投行,經手業務早已跨出單純的諮詢顧問服務,反而以企業重組、資本重估及資產 管理稱霸業界。

美國有線電視新聞網(CNN)喻為「華爾街新勢力」的艾維克合夥公司(Evercore Partners),去年初牽成兩大藥廠輝瑞(Pfizer)與惠氏(Wyeth)聯姻,收取高額的諮詢服務費,衝上年底精品投行排名第二寶座;而過去一 年半以來,它在所有投行的排名持續攀升至第七位,打敗瑞士信貸(Credit Suisse)與德意志銀行(Deutsche Bank)。

CNN 分析,六十四歲的創辦人歐特曼(Roger Altman)是柯林頓(Bill Clinton)政府時期的財政部副部長,政商關係雄厚。去年底歐特曼協助巴菲特(Warren Buffett)收購鐵路公司伯靈頓北聖大非(Burlington Northern Santa Fe Corp),今年八月則是獲英國石油(BP)延攬,為未來賠償漏油經濟損失提供建議。

不過,儘管精品投行持續擴張勢力,但《金融時 報》(Financial Times)提醒,別想與大銀行抗衡,因為客戶需要資金時,大銀行明顯具有優勢,為此,客戶絕不會徹底疏遠大銀行。文中指出,精品投行該思考的重點是,在 不損及獨立性,卻又能在購併活動冷卻時保持獲利的業務模式。

|

拆東補西,糯米蠶食人人 一粒米nuo

http://xueqiu.com/1307514722/23491954陳一舟從未放棄過「高大全」,社交、視頻、遊戲、團購等能帶來增值想像的一切,都裝配在人人旗下,然而資本市場並沒有為此簽單,這讓人人構架的facebook(人人網)+Groupon(糯米)+Zynga(人人遊戲)+Linkedin(經緯)的組合概念逐漸空虛,業務羅列不僅沒有帶來預想的互補效應,而且各項業務所需的大投入和回報比,都讓人人的前景堪憂。

不過這並不說明陳一舟昏頭轉向,業內懷疑人人公司的混雜業務與運營能力,但從沒懷疑過陳一舟資本運作能力,僅出售藝龍股票一項便帶來5090萬美元的一次性收益,這讓陳一舟多了一個「炒股大師」的笑稱。然而,「熱門產品集中營」的模式出現了斷層,力圖多元化發展卻鮮有成功,運營駕馭能力匱乏,各項業務特別是糯米網沒有達到預期的自我造血,成為人人旗下最大的雞肋。

不久前,人人公司公佈了2012年第四季度及全年的財報,數據顯示,糯米網四個季度淨虧損分別為820萬、720萬、640萬、560萬美元,虧損幅度看上去在逐步收窄,這在業內分析人士看來,「無非是對巨額虧損的數字粉飾,調調更好看一些」。隨即,糯米網一面發出「環比收窄」的聲音,一面繼續讓陳一舟站台支持,「繼續投入5000萬美元換三倍擴張」,這可謂人人公司對糯米的一場豪賭。相關數據表明,2011年度,人人的淨利潤為6560萬美元,如果不計入出售藝龍股票中獲得了5090萬美元一次性收益,人人僅僅實現了1470萬美元的淨利潤,該年糯米網一項的虧損就達到了2430美元,使得人人的財報總體虧損。2012年全年,人人的總營業收入為1.761億美元,淨虧損7500萬美元,其中糯米網的虧損達2740萬美元。人人網在過去連續六個財季內,運營利潤一直為虧損,糯米網的虧損幅度雖然環比收窄,但依舊高居不下、反而增加!拆東補西,陳一舟對糯米網的耐性有多久?

截至2012年底,人人公司賬面上擁有的流動資產總額接近10億美元,陳一舟繼續押注團購,並不會有太大的財務壓力。可是,陳一舟先要「過五關斬六將」:首先,如何說服股東接受關於加大團購投入,繼續為糯米網輸血;其次,團購鼻祖Groupon上市後股價不斷下滑,造成資本市場對團購網站的估值不斷下調,人人網縱使出售糯米網又能價值幾何;第三,糯米網在團購業內,一直是一線尾、二線頭,前有美團拉手,後有窩窩高朋,市場競爭越來越殘酷;第四,經營費用高居不下,糯米網的全年經營管理成本等支出4220萬美元,繼續投入的5000萬美金能支持多久;最後,020商業模式漸熱,糯米網並無優勢帶來大幅增長想像。如此看來,陳一舟豪言壯語的底氣還足嗎?如此高調背後的隱疾是什麼?

2013年伊始,人人公司宣佈組織架構調整,調整後的人人公司包括人人網、無線、遊戲、糯米網、56網五大獨立事業部。從加法到減法,陳一舟不再堅持「高大全」,而是梳理手中剩下的底牌和籌碼,因為在資本市場上,沒有傻瓜。從目前整個的業界環境來看,由於微博、微信,以及各類移動互聯網應用的興起,人人網對用戶的吸引力以及用戶粘度已經大不如前,這使人人遊戲這頭現金奶牛日漸瘦弱,遊戲業務貢獻了人人接近一半的利潤。糯米網、56網的負累並無太久時間可耗,也不允許負資產項目慢慢蠶食利潤版圖。

公司獲得成功需要智慧,而非小聰明。惡意攻擊對手、不擇手段挖人、剋扣商戶尾款等,糯米網此前留給業內的便是「小聰明」。人人公司雖說是糯米網的金主,同時也是糯米的金腳鐐,業績難以為繼、增長乏力,「上市公司旗下」也不再是金招牌,倒是出售糯米、尋找新高管等傳聞頻起,如果沒有糯米網的步步蠶食,人人公司的股價遠不如此低迷。從大環境上看,美團、點評、拉手團購三巨頭的局勢尚不明朗,糯米網分拆上市遙遙無期,擺在陳一舟面前的選擇其實並不多——找到買家,剩下便是價錢的事情了。

而這一切,對於陳一舟而言並不陌生。從最初的巨額融資,到概念疊加的集團上市;從低價併購,到擇機出售……拆東補西當然只是權宜之計,逐利才是資本遊戲的脾性。

小公司蠶食iTunes?六月見真章

|

| |

當大家都在猜測蘋果的下一步是什麼?何時能再祭出像iPhone、iPad等跨世紀科技產品,引領全球風騷,而曾為音樂、數位內容產業帶來變革的iTunes,卻悄悄度過十歲生日。 不管是以每首○.九九美元價格販售單曲,成立線上音樂商店,至今共賣出二百五十億首歌外,之後的廣播、電視劇、電影、電子書,連二○○八年推出App Store,到現在下載量都已突破四百億次,讓iTunes朝全方位多媒體平台邁進。 攤開蘋果剛公布的第二季財報,光iTunes(含App Store)就賺進四十一億美元(約合新台幣一千兩百三十億元),比去年同期成長三○%。此外,據外國媒體報導,二○一二年iTunes收入約達一百二十億美元,其中,又以App Store表現最為亮眼,為蘋果貢獻四十億美元,年成長率達五○%,遠超過音樂、電影的二八%。 這原本是蘋果在智慧型手機市占率遭三星(Samsung)侵蝕,目前唯一不敗的護城河,如今卻被谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)等急起直追,蘋果花十年功夫打下的江山,很有可能不保。 其中,最大的對手就是谷歌。二○一二年,谷歌將原本只販賣Apps的Android Market改版,變成音樂、書籍、電影無所不包的大市集──Google play,無論上架規範、付費方式都不如App Store嚴格;在美國,更與電信商合作,開啟購買商品、隨手機帳單付費功能,不須綁定信用卡也能消費,搶下蘋果吃不到的市場。 Android系統攻城略地搶下全球逾七成市占率 當以三星為首的非蘋果陣營快速崛起,今年二月,北美Android系統市占率正式達到五一‧二%,超過iOS的四三‧五%,若以全球來看,前者早已囊括逾七成市場,Google play下載量也逼近App Store的九成,並且以更快的速度繼續攀升。 因此,隨著蘋果與谷歌兩大巨頭情勢消長,開發商可能「西瓜偎大邊」,「以前都選擇先開發iOS版的Apps,現在會兩個一起做,但到了今年底或明年,如果Android再起來,狀況就可能改變。」MoaiCity執行長江誌峰說,當緊跟蘋果不保證獲利,業者反而會針對產品、消費者特性,選擇合適的平台開發,不像以往奉iOS為尊。 前方有谷歌大軍攻城略地,覬覦蘋果在行動裝置服務上的領先地位,靠販售音樂起家的iTunes,後方更有一堆小老弟,等著蠶食這塊市場。 每個月付一定金額的「吃到飽」音樂串流服務,正挑戰iTunes「以量計價」的遊戲規則。 過去,一手打造iTunes的蘋果創辦人賈伯斯認為,消費者以「擁有一首歌、一張專輯」的享受為樂,但對現在人來說,如何以更低廉價格獲得更多滿足,才是重點。於是,像Pandora、Spotify等軟體崛起,營收從二○一一年僅占美國音樂市場九%,成長到去年的一五%,各界謠傳谷歌、亞馬遜,甚至蘋果都要推出類似服務,彌補成長趨緩的音樂下載市場。 連Spotify這間成立七年的小公司,創辦人埃克(Daniel Ek)都直接放話,要讓iTunes走入歷史,蘋果遭遇的問題,恐怕不只有獲利下滑那麼簡單。 除了閱聽影音還能購物掌握金流,讓使用者掏錢 「重點是開拓新戰場,」癮科技站長吳顯二表示,「不管推電視、手表,甚至冰箱也好,我們期待看到蘋果玩出新把戲,不是還陷在和谷歌的泥巴戰中。」對全世界的「果粉」(蘋果粉絲)而言,蘋果能做的,絕不只靠低價iPhone搶市占率,創新,才是它的責任。 對此,知名科技網站CNET也報導,蘋果如果推出iTV、iWatch,十歲的iTunes將扮演背後的關鍵角色。 「它像蘋果的『神經中樞』,把所有硬體裝置串在一起,」APP01網站總監鄭緯筌說。未來,當你戴上iWatch,結合App Store、下載軟體,它就能記錄體溫、心跳、脈搏,計算消耗的卡路里,讓運動更有效率;打開iTV時,不管原本影集看到哪,都能繼續播放,而iTunes數千萬筆的影音內容,更是蘋果跨足電視產業的一大利器。 不只如此,iTunes還綁住全球五億用戶的信用卡帳號,「以後看iTV,可能只要按遙控器上的一個鍵,就能直接購物,從信用卡扣款,比任何匯款方式都方便。」吳顯二說。 摩根士丹利分析師也預測,蘋果很有可能在iOS7系統增加一款電子錢包App,不像現有的Passbook,只能儲存電子票券、點數,而是真的透過信用卡,讓行動支付成為可能。據傳,蘋果也將在新一代的iPhone搭載指紋辨識功能,強化隱私保護,加上與零售商沃爾瑪(Wal-Mart)、百思買(Best Buy)的合作關係,更有助蘋果推廣此產品,直接讓用戶掏出錢來。 未來,剛滿十歲的iTunes,還能領先業界多久?再創數位生活的新模式?就看今年六月的「開發者大會」(Worldwide Developers Conference)上,這位巨人將如何滿足市場期待。 【延伸閱讀】 iTunes走過10年 將串聯蘋果硬體裝置100萬首:2003年推出,一開始上線只有20萬首歌,但不到一週就賣出100萬首250億首:至今已賣出250億首歌,每分鐘下載量超過1萬5,000首10億次:iTunes U線上課程下載次數達10億次1億本:iBookstore上有超過1億本書45%:占全美電視、電影等隨選視頻(Video on Demand, VOD)市場的45%400億次:App Store下載量超過400億次,程式數量約77萬個115個:iTunes已在全球超過115個國家提供服務 整理:康育萍 |

| |

華爾街嗜血套利樣本:PIMCO被迫變現 投機者瘋狂蠶食 Miracke

來源: http://xueqiu.com/8150426142/31949066

文 / tree 2014年10月01日 18:53:39

債王格羅斯曾經一手創立的世界最大債基PIMCO正經歷著風雨動蕩。華爾街見聞此前曾提到,格羅斯離職僅兩天,PIMCO的資金流失規模達到近100億美元。隨後該公司的旗艦基金還遭到了多家機構的降級。

據Sanford Bernstein公司預計,格羅斯離職後會帶走PIMCO多達30%的資產。

而這些資金正加速湧入競爭對手那里,被華爾街稱為“新債王”的DoubleLine Capital的Jeffrey Gundlach稱,上周五該公司的資金流入規模創下年內最高,數以億計的資金流入該公司。

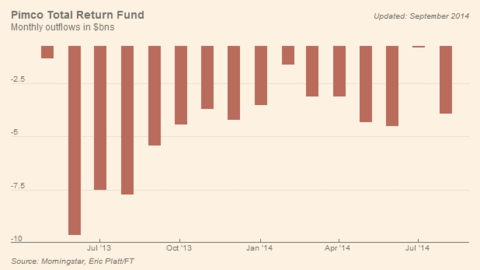

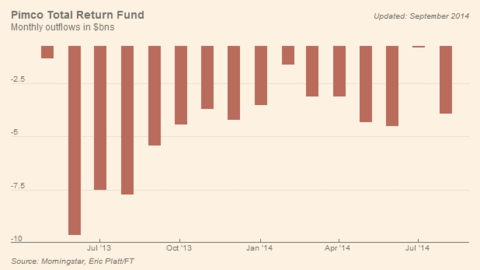

在離職事件發生前,旗艦基金已經經歷16個月的資金流出。

如果投資者信心崩潰,資金加速流出,PIMCO的根基都將會動搖。

而華爾街的字典里從來沒有“同情”這兩個字,只有弱肉強食和趁火打劫。

微信號走進華爾街(UWS)就認為,這次格羅斯的最牛跳槽事件,讓很多基金得到了一個千載難逢的大規模套利機會,也使得我們有了一次絕佳的近距離觀察華爾街嗜血套利的機會。

因為在套利交易中,最簡單明了的機會就是知道市場的資金會往哪里走,中國的老鼠倉就是典型的案例,只不過那是非法的。

而合法的機會非常少,第一要是突發事件,第二規模要足夠大,現在就是這樣的一個時刻。

他具體分析如下:

為了滿足這些數百億(甚至千億美元以上)的贖回,PIMCO就必須拋售盤子里的債券。如果贖回是暫時的,那麽就只拋售流動性最好的產品,比如美國國債,以避免大規模拋盤帶來的折扣。但是這麽操作的風險在於,大量拋售流動性最好的品種以後,會使得持倉結構變得不合理。如果持續被贖回的話,會使得接下來的拋售的折扣作用反而更大,這個會產生某種惡性循環,越拋折扣越大,贖回也就越厲害,而更多的對沖基金們,或者競爭對手們,會跟聞到血腥味的鯊魚一般,瘋狂蠶食PIMCO倉位里的重倉產品,以及流動極差的結構型衍生產品。

對沖基金或者競爭對手會充分分析PIMCO的倉位(本來就因為是業內老大而倉位極其受到大家的關註),去挖掘PIMCO已經控盤的產品,即市場的需求主要被PIMCO所吸收,PIMCO就是該產品的市場,像某些美國的市政債券。

據說PIMCO最大基金的8%倉位是意大利國債,西班牙與墨西哥國債都很重倉,這些都是對手們餓狼撲食的美餐選擇。另外,據說格佬也很相信中國的債券,但是因為人民幣非自由兌換貨幣,就通過衍生產品來做空中國的CDS(也就是看多中國的主權資信)。這些衍生產品流動性很差的,如果被迫成為拋售的對象,那麽競爭對手可以跟聖誕大甩賣的一樣,開心笑納折扣後的大禮。

當然,很多資金並不想這麽累,直接做空了PIMCO旗下的數個封閉式基金。根據下圖,PIMCO最有名的封閉式基金PIMCO High Income Fund,周五放量大跌後,周一繼續放量跌,就是被嗜血如癮的對沖基金稱火打劫的最好寫照。

而最開心的恐怕要數格羅斯了,因為沒有人像他那樣清楚的知道PIMCO的倉位配置,雖然現在Janus的規模還不及老東家的十分之一,但是集中火力命中要害,獲取巨額收益只是分分鐘的事兒。

目前,根據彭博的報道,PIMCO已經開始進行資產變現:

PIMCO的Total Return ETF周五準備拍賣超過1.7億美元的房利美CMBS(商業抵押擔保證券)。

一位交易員稱,你會優先出售流動性最好的產品,肯定不希望到最後被迫賣掉所有資產,我認為這些資產的銷路會很不錯。

所以,格羅斯前腳剛走,PIMCO就刪除了他在官方賬號的所有twitt。

華爾街嗜血套利樣本:PIMCO被迫變現 投機者瘋狂蠶食

來源: http://wallstreetcn.com/node/208913

債王格羅斯曾經一手創立的世界最大債基PIMCO正經歷著風雨動蕩。華爾街見聞此前曾提到,格羅斯離職僅兩天,PIMCO的資金流失規模達到近100億美元。隨後該公司的旗艦基金還遭到了多家機構的降級。

據Sanford Bernstein公司預計,格羅斯離職後會帶走PIMCO多達30%的資產。

而這些資金正加速湧入競爭對手那里,被華爾街稱為“新債王”的DoubleLine Capital的Jeffrey Gundlach稱,上周五該公司的資金流入規模創下年內最高,數以億計的資金流入該公司。

在離職事件發生前,旗艦基金已經經歷16個月的資金流出。

如果投資者信心崩潰,資金加速流出,PIMCO的根基都將會動搖。

而華爾街的字典里從來沒有“同情”這兩個字,只有弱肉強食和趁火打劫。

微信號走進華爾街(UWS)就認為,這次格羅斯的最牛跳槽事件,讓很多基金得到了一個千載難逢的大規模套利機會,也使得我們有了一次絕佳的近距離觀察華爾街嗜血套利的機會。

因為在套利交易中,最簡單明了的機會就是知道市場的資金會往哪里走,中國的老鼠倉就是典型的案例,只不過那是非法的。

而合法的機會非常少,第一要是突發事件,第二規模要足夠大,現在就是這樣的一個時刻。

他具體分析如下:

為了滿足這些數百億(甚至千億美元以上)的贖回,PIMCO就必須拋售盤子里的債券。如果贖回是暫時的,那麽就只拋售流動性最好的產品,比如美國國債,以避免大規模拋盤帶來的折扣。但是這麽操作的風險在於,大量拋售流動性最好的品種以後,會使得持倉結構變得不合理。如果持續被贖回的話,會使得接下來的拋售的折扣作用反而更大,這個會產生某種惡性循環,越拋折扣越大,贖回也就越厲害,而更多的對沖基金們,或者競爭對手們,會跟聞到血腥味的鯊魚一般,瘋狂蠶食PIMCO倉位里的重倉產品,以及流動極差的結構型衍生產品。

對沖基金或者競爭對手會充分分析PIMCO的倉位(本來就因為是業內老大而倉位極其受到大家的關註),去挖掘PIMCO已經控盤的產品,即市場的需求主要被PIMCO所吸收,PIMCO就是該產品的市場,像某些美國的市政債券。

據說PIMCO最大基金的8%倉位是意大利國債,西班牙與墨西哥國債都很重倉,這些都是對手們餓狼撲食的美餐選擇。另外,據說格佬也很相信中國的債券,但是因為人民幣非自由兌換貨幣,就通過衍生產品來做空中國的CDS(也就是看多中國的主權資信)。這些衍生產品流動性很差的,如果被迫成為拋售的對象,那麽競爭對手可以跟聖誕大甩賣的一樣,開心笑納折扣後的大禮。

當然,很多資金並不想這麽累,直接做空了PIMCO旗下的數個封閉式基金。根據下圖,PIMCO最有名的封閉式基金PIMCO High Income Fund,周五放量大跌後,周一繼續放量跌,就是被嗜血如癮的對沖基金稱火打劫的最好寫照。

而最開心的恐怕要數格羅斯了,因為沒有人像他那樣清楚的知道PIMCO的倉位配置,雖然現在Janus的規模還不及老東家的十分之一,但是集中火力命中要害,獲取巨額收益只是分分鐘的事兒。

目前,根據彭博的報道,PIMCO已經開始進行資產變現:

PIMCO的Total Return ETF周五準備拍賣超過1.7億美元的房利美CMBS(商業抵押擔保證券)。

一位交易員稱,你會優先出售流動性最好的產品,肯定不希望到最後被迫賣掉所有資產,我認為這些資產的銷路會很不錯。

所以,格羅斯前腳剛走,PIMCO就刪除了他在官方賬號的所有twitt。

要知道,金融的世界是很殘酷的。(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

日系車企惡補“產品課”在華逆襲 蠶食德系份額

來源: http://www.yicai.com/news/2015/06/4628777.html

日系車企惡補“產品課”在華逆襲 蠶食德系份額

一財網 李溯婉 發自廣州 2015-06-05 11:29:00

大眾在SUV、MPV等熱點細分市場投入不力,而恰好日系車以及自主品牌經過近幾年的產品調整,恰好抓住這一輪的商機,提前進行產品布局顯得非常重要。

日系車企憑著近幾年在中國市場惡補“產品課”之後,目前銷量普遍反彈回暖,而此前順風順水的大眾等德系車企,卻因未抓住SUV這一波熱潮而面臨相對嚴峻的挑戰。受中國車市增速放緩影響,大眾汽車集團的汽車銷量甚至出現5年來的首次下滑。在業界看來,消費者口味不斷改變,容不得車企半點忽略。

盡管中國整體車市處於低迷狀態,但多家日系車企業卻交出不錯的成績單。近日,本田發布銷量數據稱,5月在華銷售8萬輛國產車,同比勁增32.3%,創歷史同期新高,其中繽智和XR-V兩款小型SUV表現突出。2015年1~5月份,本田在華國產車累計終端銷量為38.75萬輛,同比大漲31.3%,其中廣汽本田2015年前5個月累計銷量為24.26萬輛,同比增幅高達49.2%,東風本田前5個月累計銷量為14.49萬輛,同比增長9.3%。

本田內部人士6月4日接受《第一財經日報》記者采訪時談到,從2015年4月起,本田在統計方式改為最新終端銷量數據,假如按此前的批發銷量數據,增長幅度可能更高。抓住了中國車市消費年輕化這一趨勢變化,本田經過這兩三年加快新產品的投入, 產品構成也發生明顯變化,從當年中高級車雅閣一枝獨大的局面逐步變成多款車型齊頭並進,以SUV產品而言,2014年在中國市場新推出的繽智和XR-V兩款小型SUV,近段已經占據本田在華近四分之一銷量份額,對本田在華銷量持續勁增發揮了關鍵作用。

不僅是本田,馬自達、豐田以及日產等5月均實現在華銷量同比增長,這與日系車企在SUV以及A級車產品發力密切相關。其中,馬自達憑著A級車昂克賽拉以及SUV車型CX-5,5月在華銷量同比大幅攀升42.1%達1.97萬輛,1~5月在華國產車銷量達到9.86萬輛,同比增長17.9%。有賴於卡羅拉和雷淩兩款A級新車熱銷,加上2015年上市的SUV車型新漢蘭達發力,豐田2015年5月在中國市場的汽車零售銷量為9.19萬輛,同比增長13.3%。1~5月份,豐田在中國市場新車累計零售銷量為41.22萬輛,同比增長16.1%。日產5月份在中國市場零售銷量為10.25萬輛,同比小幅增長0.1%。由於SUV奇駿等主力車型拉動,日產2015年1~5月在華零售銷量為49.43萬輛,同比增長6.8%。

當日系車在華銷量普漲時,德系中的主力大眾公司在華卻承受較大的銷量壓力。2015年1~4月,2015年前4個月大眾汽車集團在中國交付銷量為119.22萬輛,同比微增0.2%,而4月份單月在華銷量為29.38萬輛,與去年同期30.87萬輛相比,下跌4.8%。受中國這一最大市場銷量下滑的影響,大眾汽車集團2015年4月在全球交付銷量為85.32萬輛,同比下跌1.3%。這是自2010年12月以來,大眾汽車集團月銷量的首次下滑。目前,大眾尚未公布其2015年5月在華的總銷量。近日,作為大眾在華合資企業之一的一汽-大眾發布的最新銷售數據顯示,該企業5月銷售整車13.73萬輛,同比下滑了14.5%,盡管辟謠外界傳大眾5月在華單月銷量將出現“斷崖式”下滑的論調,但兩位數的下滑依然折射出形勢不容樂觀。中國車市增速放緩、大眾汽車品牌信任度下降以及大眾旗下產品線單一等被認為是大眾在華銷量下跌的重要原因。

6月4日,汽車專家張誌勇接受《第一財經日報》記者采訪時談到,大眾在華出現銷售下滑有諸多原因,但最關鍵一點是,大眾在SUV、MPV等熱點細分市場投入不力,而恰好日系車以及自主品牌經過近幾年的產品調整,恰好抓住這一輪的商機,提前進行產品布局顯得非常重要。

“此前,由於日系車在華導入新技術和新車型速度比較緩慢,加上召回、日本地震以及釣魚島事件等多重因素的影響,而與此同時,德系車在中高級轎車領域越戰越勇,在華市場占有率在2012年超過了日系車。而日系車隨後反省,近兩三年在產品研發投入等方面加緊補課,根據中國消費者變化新趨勢調整產品結構,普遍加快在小型車以及SUV等細分市場的戰略布局,加上目前中日關系緩和等因素,扭轉在華低迷的處境,而大眾未及時趕上中國SUV這一波熱潮反而陷入疲軟的狀態,目前在華僅有上海大眾途觀一款SUV,一汽-大眾至今未投產SUV。”張誌勇分析說。

據中國工業協會統計的數據顯示,2015年前4月,中國乘用車市場中只有SUV和MPV兩大類細分領域仍呈現強勁增長勢頭,在此前占據消費主力的轎車市場出現了下滑。4月,國內轎車銷售93.20萬輛,同比下降9.63%,與此同時, SUV 銷量46.16萬輛,同比增長48.49%,MPV銷售16.70萬輛,同比增長22.15%。

張誌勇認為,目前中國車市發展不容樂觀,尤其是在車市銷售淡季的7~8月,汽車銷售將進一步放緩甚至下滑,未來中國汽車市場有可能從微增長轉變成危機增長,銷量或出現下滑,車企之間競爭加劇,即使連最熱銷的SUV車型都將面臨價格戰。

編輯:吳狄

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

高端市場被蠶食,2016三星手機還有翻身希望嗎?

來源: http://www.iheima.com/space/2015/1222/153425.shtml

導讀 : 三星11月12日在韓國股市股價上漲4.5%達136.7萬韓元,創下5個月以來的新高。而一直被唱衰的智能手機業務也被認為開始觸底反彈將走出低谷期,實際上真是如此嗎?

2016年只差幾天就要來臨,今年智能手機市場可謂驚天巨變。隨著iPhone 6s/Plus銷量一路走高,以前的老對手三星在第三季度盈利之後,似乎又陷入了衰落論之中。早在10月末,三星電子發布了2015年第三季度財報,顯示截至 9月30日的第三季度,三星公司運營利潤達7.39萬億韓元(約64.6億美元),同比增長82.02%,這也是三星自2013年第三季度以來首次實現季度盈利增長。很顯然,在被唱衰將是下一個諾基亞許久之後,三星這份財報堪稱異常漂亮,讓很多人感到意外。

因為在前幾個財季,三星的業績一直不太理想。受財報利好影響,三星11月12日在韓國股市股價上漲4.5%達136.7萬韓元,創下5個月以來的新高。而一直被唱衰的智能手機業務也被認為開始觸底反彈將走出低谷期,實際上真是如此嗎?

三星看衰手機業務下調Q4預期

11月,彭博社援引了三星的財報得出一個結論,三星第三季度利潤最強勁推手來自於芯片部門。在第三季度增長走高的情況下,三星對未來的預期相對保守。其實作為三星盈利能力最強的手機業務發展已遇頹勢,三星也承認,由於Galaxy S6未能有力挑戰iPhone,因此將提高資本性支出,導致三星下調了Q4盈利預期。

我們來看下三星第三季度財報的數據構成,第三季度盈利主要得益芯片業務,三星該季度芯片業務同比增長61.95%,三星半導體芯片部門利潤達到3.66萬億韓元,創下自2010年第三季度以來的單季最高紀錄。另外,顯示器業務連續四個季度保持環比增長,並實現14.5倍的同比增長;這兩部分是三星該季度盈利大增的重要推動因素。

此外,三星零組件部門營收同比增加24.68%,利潤同比接近翻番。三星消費電子部門營業收入連續兩個季度實現環比增長,營業利潤環比增長71.34%,利潤同比增長6.2倍。放眼望去,各產品線並駕齊驅,多方利好促成了高增長。

可看到,三星半導體芯片部門利潤占到整體盈利的一半,而三星芯片業務的增長主要得益於iPhone 6s 新品大賣,另外三星今年發布的高端旗艦機S6、S6 Edge、S6 Edge plus和Note5皆放棄高通驍龍810處理器,采用自發研制的Exynos 7420處理器,也是促進三星芯片業務暴增的主要原因。

然而受制於手機業務的萎縮,芯片業務的不確定性,三星第三季度的盈利增長更像回光返照。首先蘋果去三星化加速,例如今年曝光的蘋果芯片門,10月蘋果iPhone 6s在臺灣開賣,有網友測試後發現,三星處理器的效能和電池續航力比臺積電的要弱,或將加速蘋果未來對三星的依賴降低。另外,三星高端機一直未能超越iPhone,加之國產手機競爭和蠶食,三星高端機市場同芯片增長的勢頭或都將被全面壓制。

iPhone6s蠶食高端市場,三星翻身或無望

據Strategy Analytics的數據,第三季度三星電子仍然是全球最大智能手機廠商,經過了五個季度的交付量下滑之後,三星第三季度實現了交付量第一次增長,為8380萬部。但三星的全球份額仍舊從24.5%下跌至23.7%。

相比之下,蘋果雖然略低三星為全球第二名,第三季度總交付量為4890萬部,在保持手機高利潤的情況下,蘋果的全球市占率卻從12%上升到了14%。可以說,蘋果手機自iPhone 6采用大屏戰略之後,就開始逐漸蠶食三星高端手機的市場。數據顯示,蘋iPhone 6/ 6 Plus正式開售後前3天的銷量就超過了1000萬部。

作為三星應對蘋果戰略轉型沖擊推出的旗艦機,主打曲面屏手機Galaxy S6/S6 Edge並未像此前三星大屏手機那麽廣受歡迎,曲面屏更受極客青睞,對高端機普通用戶的吸引力並未像預期中的那麽受捧。Galaxy S6/S6 Edge 自今年4月上市後,突破千萬部銷量用了幾乎一個月時間,不僅無法同iPhone PK,即使相比此前三星推出的旗艦產品GALAXY S5和GALAXY S4的銷售都要遜色很多。

有消息稱,三星第三季度手機業務實現增長,同三星策略變動將移動設備的平均售價降低14%,至約198美元有關。為了應對來自高端機增長乏力的困境,三星試圖將中心轉移到中低端手機領域,正在計劃為這些機型提供一些高級功能,如三星將為中低端產品加入指紋識別傳感器,還會為Galaxy A3、A5、A7等機型帶來移動支付服務Samsung Pay。眾所周知,智能手機利潤主要集中在高端機領域,主推中低端不僅將加劇三星手機高端市場占有率下滑,並將造成三星盈利能力的進一步下降。臨近元旦,三星第四季度只有幾天時間,但尚未推出旗艦機型,在即將來臨的2016年,多事之秋的三星還有希望翻身,重奪安卓手機之王的寶座嗎?答案似乎並不讓人欣喜。

版權聲明:

本文作者師天浩,文中所述為作者獨立觀點,不代表i黑馬立場。

去年四季度股份行凈利現負增長 不良快速飆升蠶食利潤

來源: http://www.yicai.com/news/2016/01/4743337.html

去年四季度股份行凈利現負增長 不良快速飆升蠶食利潤

一財網 張菲菲 2016-01-24 21:07:00

由於中國經濟進入下行區間,信用風險尚處於暴露過程中,銀行業資產持續惡化,已經是懸在銀行頭頂的“達摩克利斯之劍”,不良資產的快速飆升蠶食著銀行利潤,銀行紛紛降低撥備覆蓋率使得業績報表看上去不至於“太難看”。

從上市銀行陸續披露的2015年業績快報看,民生、浦發、興業、中信銀行營業收入保持雙位數的快速增長,但與此同時,凈利潤均降至個位數的低增長態勢,其中,民生、中信銀行凈利潤在去年四季度負增長,值得註意的是,不良率處於繼續爆發的上升區間。

去年四季度凈利潤負增長

根據已經公布的上市銀行業績快報,2015年,浦發、興業、民生及中信銀行的凈利潤分別為505.98億元、502.57億元、461.11億元、411.58億元;凈利同比增速分別為7.6%、6.62%、3.51%、1.15%,上述股份制銀行均陷入個位數的低位增長困境。

從去年四季度單季來看,民生、中信銀行單季凈利潤增速呈現負增長。對此,招商證券研究報告指出,民生銀行凈利潤同比上升3.5%至461.11億元,相當於2015年第四季的凈利潤同比下滑0.4%至77.34億元。中信銀行2015年凈利潤同比增長1.1%至411.58億元,相當於2015年第四季度凈利潤同比下滑2.1%至82.32億元。

不過,除了上述銀行已經披露具體業績快報,近年來發展迅猛的平安銀行2015年業績增長情況依然充滿想象空間。平安銀行公告稱,預計2015年全年歸屬上市公司股東的凈利潤在207.92億元至227.72億元之間,同比增長5%~15%。

中信證券研究報告認為,降息帶來的重定價效應逐步顯現,導致息差收入減少是去年四季度收入增速下滑的重要原因,而利潤端則受到資產質量下行撥備計提的顯著影響。

2015年,央行連續實施了五次降準降息,並於最後一次降息的同時放開了貸款管制上限,利率市場化改革基本完成。金融改革的提速和同業跨界的競爭加劇對於商業銀行盈利空間形成了進一步的擠壓,銀行紛紛通過增加中間業務收入、互聯網渠道轉型降低營運成本謀求增長。

盡管凈利潤受到蠶食,但從快速增長的營業收入來看,各家上市銀行的轉型探索正在小試牛刀。業績快報顯示,2015年,浦發、興業、民生及中信銀行的營業收入分為別1465.43億元、1544.99億元、1544.25億元、1451.34億元;營業收入同比增幅18.97%、23.7%、13.99%、16.37%。

對於2015年全面的上市銀行業績情況,中信證券預計,2015 年上市銀行凈利潤增速為1%(2016年增速為-3%),其中大銀行平均在0%附近,股份制銀行平均在0%~5%水平,城商行約10%。

不良率繼續攀升

由於中國經濟進入下行區間,信用風險尚處於暴露過程中,銀行業資產持續惡化,已經是懸在銀行頭頂的“達摩克利斯之劍”,不良資產的快速飆升蠶食著銀行利潤,銀行紛紛降低撥備覆蓋率使得業績報表看上去不至於“太難看”。

從已經披露業績快報的上市銀行不良率情況看,2015年銀行不良率繼續保持增長勢頭。2015年浦發、興業、民生及中信銀行不良貸款率分別為1.56%、1.46%、1.6%、1.43%,同比上升50個BP、36個BP、43個BP、13個BP。

中信證券表示,對於銀行資產質量,收入增速高的銀行均加大了撥備計提的力度,但對2016年信用成本的判斷仍偏謹慎,預計將上升至1.2%以上。盡管從去年中報數據看, 逾期貸款增長較快對銀行潛在撥備的壓力是存在的,但變化方向尚待觀察,當前情況顯示仍比較平穩。

對此,國金證券銀行分析師馬鯤鵬認為,從2015年四季度開始銀行業已進入不良主動暴露的高峰期,2016年供給側改革下的去產能推動越堅決,由此帶來的當期不良壓力越大。各家銀行在當前供給側改革的大環境下,應暫時放下對短期業績的過度執念,積極主動核銷不良,加大撥備力度,輕裝上陣迎接本輪資產質量大周期中最後也可能是最大的一次沖擊。

編輯:林潔琛

庫克萬萬沒想到,中國手機竟能如此“蠶食”蘋果

“買iPhone SE還是買華為P9,還是買OPPOR9?”一名網友日前在微博上尋求意見。結果在朋友們的建議下,這名網友最終選擇了P9。朋友們的其中一條建議是“SE都以為是5S呢,那個尺寸已經out了”。

蘋果公司推出iPhone SE後,不但沒有在中國低端手機市場撈到好處,由於創新不足,就連原本占優的中高端市場也遭到了中國本土品牌的進一步“蠶食”。

不同的分析機構日前紛紛發布報告稱,蘋果手機在中國的銷售份額正在下降。國際調研公司Counterpoint Research的數據顯示,iPhone系列手機今年5月在中國市場的占有率只有10.8%,下落至第五位,落後於華為、vivo、OPPO和小米等中國本土廠商,這四大中國本土品牌瓜分了53%的市場份額。

“iPhone 6S自身創新不足。”CounterpointResearch高級分析師閆占孟對第一財經記者表示,蘋果公司CEO庫克對銷量的預計過於樂觀,但國內渠道商並不看好iPhone SE等機型的銷售,普遍降低了備貨。

除了原本具備優勢的低價產品外,國產廠商還向中高端手機陣營發起了猛烈“攻勢”。上半年發布的國產機型中,3000元以上的售價開始成為國產品牌旗艦機型的價格風向標。更值得註意的是,在價格走高的情況下,幾家國產手機廠商的銷量也大幅增長,普遍在30%以上。第一財經記者從公司內部了解的情況是,華為上半年增長約為30%,而vivo則在50%以上。

一線城市不再是蘋果獨大

年初有消息稱,蘋果因銷量不佳砍掉了今年1~3月約30%的iPhone 6S生產訂單。蘋果雖未回應這一消息,不過其當季財報顯示,iPhone營收環比暴跌了36.37%。蘋果的核心供應商日前也頻頻下調了上半年銷售業績。

到底是誰在“蠶食”蘋果?

庫克

蘋果方面的回應是,銷售渠道銳減和人民幣貶值等問題,導致其近期銷售額低於預期。不少分析師認為,比起蘋果宣稱的原因,更為重要的是,國產手機在本土市場上開始對蘋果形成擠壓。

閆占孟對第一財經記者表示,在中高檔智能手機市場上,更重要的是價格競爭、產品發布速度、渠道運營商關系及傭金。在這些方面,中國本土品牌比國外品牌有優勢,因為它們給予零售渠道的傭金更高,價格也更有競爭力。這也讓不少消費者開始將目光轉向國產手機。

7月7日,vivo新品X7在全國開售,多名行業專家預測該產品將成為年度“黑馬”。vivo官方微博次日公布的數據顯示,X7上市首日全國線上線下累計銷售超過25萬部;一個月前,OPPO也公布了R9系列手機的最新銷量數據,88天賣了700多萬部;華為則表示,Mate8目前的銷量已經突破了500萬部。

中國移動終端大數據報告顯示,vivo、華為、OPPO等國產手機廠商的上半年新增份額都在13%以上,vivo等更是達到了50%。去年vivo的手機銷量已經超過了4000萬部。

“上半年增長在50%以上,並沒有刻意關註排名。不過,一般進入不了前五的國產手機就很危險,因為用戶只認知一般3~5個品牌。”vivo副總裁、首席市場官馮磊對第一財經記者表示,目前vivo每年在研發上的投入很大。

OPPO副總裁吳強則對第一財經記者表示,購買R9、R9Plus的一線城市用戶,在所有用戶中所占比例超過了其過去所有手機產品。一線城市正是過去蘋果手機優勢明顯的主力市場。

根據中國移動終端大數據報告,今年5月重複購買相同品牌的比率排名中,vivo以33%的比例排在第二位,僅次於蘋果的45%。

華為p9和iphone 6s plus對比

蘋果能否翻盤?

庫克對中國市場銷量暴漲的理解曾經是,中國有大量人口在邁入中高收入階層,蘋果的潛在顧客數量每天都在增加。但市場的變化,尤其是中國市場的變化,開始讓這位全球頂尖手機廠商掌門人有些摸不著頭緒了。

今年4月份公布的財報中,蘋果2016年第二季度營收為505.6億美元,同比下降12.85%;在包括中國內地、香港和臺灣在內的大中華區,第二季度營收下降25.78%,是蘋果該季度營收下降幅度最大的區域。

手機聯盟秘書長王艷輝對第一財經記者表示,中國市場目前的競爭在全球來看都是數一數二的,個人時代的消費主題正在變化,人們逐漸從簡單的物質消費轉向體驗消費,產品短兵相接的主戰場也就隨之從產品的功能端轉向了消費者的心智端。

但蘋果的新品發布節奏顯然關註到這一點。“蘋果去年9月開始發行新的旗艦手機iPhone 6S,之後又於今年3月發布了價格相對便宜的iPhone SE。但這兩款產品與蘋果之前的iPhone系列手機相比,不管是外觀設計還是功能、配置方面,都沒有太大的升級,因而並沒有獲得市場的青睞。”王艷輝說。

相比之下,國產手機如今的升級速度快多了。

馮磊向第一財經記者表示,vivo自2011年品牌創立之初就成立了專門的消費者研究部門,為了保證產品定位精準,該部門單年度調研項目達146個,針對單品的定性訪問234場,深度研究用戶樣本1000余份,面對面訪問時長3000小時,定量問卷近30萬人次。

“以X7為例,在上市前的品質控制方面,僅整機測試至少消耗了3萬個人工時,對於問題的修正修改超過千項。為了保證用戶的體驗,軟件測試一項,量產前需要對六七千甚至上萬臺產品進行壓力測試。”馮磊表示,讓消費者愉悅,核心是要滿足消費者的產品利益。

事實上,國產手機在核心技術及對市場消費者的把握已非昔日可比,上遊供應商也在逐漸“轉向”,希望傍上國產手機的大腿。

第一財經記者獲悉,立訊精密(002475.SZ)的Type-C(接口類型)產品已經開始為華為、OPPO、vivo等品牌的新品備貨。此前,作為蘋果lighting(接口類型)連接線核心供應商,在蘋果需求旺盛時期,立訊精密2014年和2015年扣除非經常性損益後的凈利潤分別實現了109%和67.7%的同比增速。但隨著蘋果終端市場份額的下滑,立訊精密今年上半年業績增幅也驟減,上半年預計業績由同比增長30%~40%修正為增長0%~10%。

蘋果還能在中國市場翻盤嗎?也許對於此時的蘋果來說挑戰巨大。不久前,蘋果在華因為商標註冊問題輸了訴訟案件;中國區的iTunesMovies和iBooksStore等互聯網增值業務也悄然關閉;此外,從今年7月開始,中國相關部門還要求對蘋果AppStore的遊戲應用進行審核。

王艷輝對第一財經記者表示,蘋果產品本身並未出現大的突破,又遭遇種種發展問題,這些因素有可能會進一步拉低蘋果未來在中國市場的營收。

電子煙異軍突起 蠶食日本煙草市場

“萬寶路”香煙制造商菲利普·莫里斯集團(Philip Morris)近日公布,旗下電子香煙產品已經迅速占據日本煙草業銷售總額的3%,大舉進入日本煙草市場。

電子煙市場份額攀升

菲利普·莫里斯集團發言人說,該公司的電子香煙戰略旗開得勝,截至今年第二季度,電子香煙品牌iQOS已經拿下日本煙草市場2.2%的份額。到4月底,隨著菲利普·莫里斯集團推出定價9980日元(約合人民幣650元)的電子煙和配套專用香煙“HeatSticks”(一盒460日元,約合人民幣30元,售價幾乎與普通香煙相當),iQOS的市場份額已經攀升至2.7%。

“這些數據顯示,iQOS正在低迷的日本煙草市場中攻城略地。” 瑞信銀行(Credit Suisse Group)駐東京分析師森將司(Masashi Mori)如此表示。

近年來,日本嚴格執行公共場所禁煙令,禁煙範圍不斷擴大,邊走路邊吸煙的行為已經成為過去,日本煙民只有在特定吸煙區內才可以吸煙,車站附近的吸煙區往往擁擠不堪。各種禁煙舉措也實質性地降低了日本的煙草消費,日本煙草的整體銷售額在今年6月就萎縮了5.2%。12日,日本煙草公司公布數據稱,7月日本的煙草銷售總額下降了3.4%,至534億日元。

賣斷貨

自去年9月發售以來,iQOS在日本迅速走紅,人氣居高不下,店面屢次出現販售機賣斷貨的情況,日本綜藝節目雨後脫口秀(Ame Talk)甚至為此制作了一期節目。

與以往的電子香煙不同,iQOS不使用液體煙油,大小與普通充電寶相當,主要由兩部分組成:為煙嘴充電的本體和煙嘴,通過煙嘴加熱專用香煙起效,因此無需點火,也不產生煙灰和煙霧,呼出的氣體煙味也比較淡。這些特點滿足了日本煙民吸煙的需求和盡量不給周圍人添麻煩的心理,或許是這款產品廣受歡迎的原因。

不過,iQOS的缺點在於煙嘴本身比較重,每次吸煙之前還要等待40秒左右的加熱時間,對於心急難耐的煙民來說可謂煎熬。而且每吸完一支煙,需要將煙嘴裝回本體重新充電6分鐘,有人認為,這種設計可以減少單次吸煙的數量,也有人因此搭配使用數支電子香煙輪番上陣。本體充滿電可以為煙嘴充電20次,有限的充電次數也可能促使煙民省著點抽。該電子香煙的另一賣點是只含有尼古丁,但不含致癌的焦油。

10年20倍增長

目前,該產品在全球七個國家有售,除了日本還有瑞典和意大利。在日本,藥物管理條例嚴格限制煙油的販賣與進口,因此,使用煙油的電子煙vape迅速被iQOS超越,日本也成為唯一一個全國各地銷售iQOS的國家。菲利普·莫里斯集團表示,將在今年年底之前將iQOS推廣到20個國家。

iQOS的生產地位於馬來西亞,在日本供不應求的銷售盛況是菲利普·莫里斯集團始料未及的,也導致其未能以最快速度占領市場。在日本的網購平臺上,限量版顏色的機器甚至掛出了8萬日元的高價。

在全球傳統煙草市場萎靡的當下,電子香煙市場正迅速發展,各大煙草集團都對電子香煙市場虎視眈眈。歐睿信息咨詢公司的調查顯示,電子香煙的銷售額在2014年達到80億美元,大約是2010年的五倍,預計到2020年,電子香煙的市場規模將達到2010年的20倍。目前全球煙草的銷售總額約為7500億美元,此消彼長之後,電子香煙在整個煙草市場中將占據越來越大的比重。

此前,在日本煙草市場一家獨大(占日本國內市場份額60%)的日本煙草公司也推出了自己開發的同類產品Ploom TECH,誓與iQOS爭高下。但由於iQOS目前在日本全國遍地開花,日本煙草公司雖然眼紅,無法與之匹敵,而且目前也無法確定Ploom TECH的產量是否足以在日本全國鋪開。

Next Page

打賞

打賞