- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

德國現場》慕尼黑

| ||||||

選擇德國慕尼黑,做為我們的災難借鏡城市,是因為世上災難,沒有比戰爭更能將一個城市撕成碎片。它,擁有我們所熟知的慕尼黑啤酒節、舉辦一九七二年的夏季奧運,曾兩度獲《Monocle》雜誌評選為全球最宜居住城市。我們不得不好奇,這個戰後廢墟如何獲得重生,並且生氣勃勃? 《商業週刊》團隊在八月八日來到慕尼黑,距離高雄氣爆事件剛好滿一週,德國南部一年裡最有陽光的季節就是八月,慕尼黑人不是早早規畫了度假,就是上街多曬點太陽,加上滿城各色人種的觀光客,人氣和日光同樣亮眼。 「廢墟的婦女們(Trummerfrauen)」,這是六十九年前出現的德語新詞彙。當年成千上萬的婦女一起上街,徒手撿拾無數被炸彈摧毀成堆的碎瓦礫,仔細整理、歸類,不論多小的殘磚破瓦都不放棄,以用來重建家園、恢復老城原貌,這樣的撿拾工作持續一年左右。如今,穿過七百多年歷史的卡爾門(Karlstol),走向慕尼黑舊城中心點的瑪麗恩廣場(Marienplatz),我們不禁想著,她們當時是怎樣的心情? 人類有史以來最大規模的人禍,非第二次世界大戰莫屬,而慕尼黑,正是這場災難的起點——它是希特勒領導納粹黨的發跡地。英美盟軍在二戰期間轟炸慕尼黑約七十次,歷史超過八百五十年的舊城區有一半以上都被夷為平地。 然而,今天遊人走在舊城區裡,如果沒事先蒐集資料,很難發現林立的教堂、博物館、王宮,那些文藝復興時期的哥德式尖塔、巴洛克式雕花,竟然幾乎都是六十九年前二戰結束後,靠著「廢墟婦女」蒐集的瓦礫,以電腦科技掃瞄對照原始建築圖,花費多年時間和難以計數的經費,陸陸續續、一磚一瓦的拼回原來的樣子。 同時,別忘了慕尼黑是德國南部經濟中心,它是德國大城市中,失業率最低、收入最高的一個,也是BMW汽車、西門子的總部所在。最先進的產業建築,環繞在最古老的城中心外圍,保留傳統,卻沒失去未來,慕尼黑是怎麼做到的? 心法一:初期就定調全民投票,要找回老城形象 二戰後重建慕尼黑的靈魂人物,是首席城市規畫師麥丁格(Karl Meitinger),他將構想寫成《新慕尼黑》一書,但其核心卻是將城區復原成戰前的樣貌。「我們一定要努力恢復老城的形象,」他寫道,「如此一來,數十年(的修建)後,將會重獲我們心愛的、就像從前那樣的慕尼黑。」 整個德國在二戰後,從估計達四億立方米的碎瓦礫中重建,當時許多城市的居民都陷入復舊或更新的辯論中,有別於法蘭克福市民投票決定建設現代化新都市,慕尼黑市民選擇了恢復傳統建築,並且,後來乾脆立法規定,舊城區所有建築的高度都不能超過週遭教堂的塔頂。 也因為重建初期就定調要恢復舊觀,禁止任何建築物高度超過一百公尺,至今聖母教堂與新市政廳,仍是市中心最高的建築,對景觀保持和古城風貌的保留立下標竿。 在德國,越南部越有錢,巴伐利亞邦是德國稅收最多的邦,邦首府慕尼黑是這裡的核心,物價最高,經濟機會也最多。通往瑪麗恩廣場的考芬格街(Kaufingerstrass)是慕尼黑最熱鬧的道路,啤酒館一位難求,我們走進最有名的皇家啤酒館,酒氣撲鼻,挑高的廳堂裡滿滿的座位不下百桌,人聲鼎沸。此起彼落的酒杯碰撞聲,對慕尼黑經濟,就像是歐元叮噹不絕落袋的歡唱。 心法二:混搭新舊價值在「活的古蹟」裡開精品店 很難想見,一個戰後幾近毀滅的城市,是塑造什麼樣的魅力,讓遊客魂縈夢牽? 踩在舊城區的石磚路上,沿途復原的古老建築並非「遺蹟」,而是活的古蹟。例如,始於十三世紀的奧古斯丁教堂(Augustinerkirche),修復後內部改為漁獵博物館,靠大街的一側是一排最受歡迎的商店,包括德國最大職業足球隊——拜仁慕尼黑隊的紀念品專賣店。在工業發達前,巴伐利亞是靠農業漁獵起家,慕尼黑在最熱鬧的商圈裡,讓這段傳統也有駐足之地。 為我們帶路的台灣人彭宣穎,成功大學建築系畢業後,在慕尼黑工業大學取得節能建築碩士,留在當地設計公司上班;談到慕尼黑如何在傳統與現代、復古與實用間協調,他認為最成功的例子是「五個中庭(Funf Hofe)」,由五個歐洲最典型的中庭住宅群組成。從瑪麗恩廣場向北走,不經意就會錯過它們古樸典雅的外觀,當然,這裡也是在二戰後重新復原。 走進建築群裡頭,竟別有洞天,這有新穎的國際精品商店街,五個中庭內部空間,由五個建築師各自發揮創意,有的讓你迎上整排從挑高天花板上垂墜的鮮翠黃金葛植栽,有的讓你突然走入一片靜謐的樹叢。 破壞之後,竟然誕生了一區區設計的天堂,讓創意有了充分揮灑的空間。 「把早期建築紋理用新的商業空間呈現,讓傳統復原的同時,也能發揮現代的經濟效益,」彭宣穎解釋。換句話說,傳統的維護並未妨礙慕尼黑走向現代化,老價值並未阻礙新經濟,而是共存共榮。這個以古老結構承載新經濟活動的建築群,用它外表的寧靜和內在的活力,發出訊息。 恢復傳統的代價很高,例如德國最大市區內宮殿建築群的慕尼黑王宮博物館,直到一九八○年代才大致整修完成;修復的老建築也經常要再維修,像聖母教堂的雙座圓塔,總是會有一座被鷹架和網子包覆起來,難以同時見客,修復工程前後更花費約半世紀。可以想見,重建一個城市並非要一路趕工,而是精雕細琢。 心法三:辦奧運先想後路選手村轉型國宅、學生宿舍 戰後德國第一次的信心展現,是一九七二年的慕尼黑奧運。相較於不少城市主辦國際盛會後,留下一大片「蚊子館」,四十年前慕尼黑辦奧運,早就規畫好場地日後的用途,最讓人驚豔的,是選手村轉型。 例如,其中有每戶面積較大的選手村,整棟樓像梯田一般,好讓每一戶都充分採光,在當年是很先進的建築概念。奧運後,這裡成為身障者有優先權入住的國民住宅,因為公共環境規畫好,非常搶手。另一款單人住的選手村聚落,每戶獨擁兩層樓,面積合計只有六坪多,但迷你廚房、迷你露台一應俱全,奧運後成為酷炫的學生宿舍。 事實上,看似很費時費工、努力回覆古建築華麗樣貌的背後,也有務實的一面。慕尼黑市政府在建城八百五十年的紀念誌中就坦言,二戰後的復原,除了重視傳統,也有兩個現實考量,其一是戰後建材缺乏,碎瓦礫值得再利用;其二是舊城地下管線系統完善,若重新規畫現代建築,更換地下系統會很可惜。 於是,慕尼黑人讓都市在舊城外圍一圈一圈的隨著時代演進而擴展,最內圈是懷舊的低矮古城;外圈有著科技研究的重鎮:慕尼黑大學和慕尼黑工業大學的新校區和附設醫院;再外圈是工業巨擘的摩天大樓總部。懷舊與新生並存的平衡,於此又是一例。 順著公園裡的散步道路走,我們看到與奧林匹克公園同在市中心外圍發展圈上,慕尼黑的工業驕傲——BMW總部,不但四十年前的建築結構是當年最創新的代表之一,八年前新建的銷售中心,內設一條環狀車道,從工廠出車到試車、交車,都可以在這寬敞的建築內一氣呵成,動線流暢。所謂「酷」,與其看重外表的奪目,更值得費心的是實用性。 從舊城一路來到外圈,從最傳統走到最現代,看到的是兼容並蓄,這是慕尼黑經歷巨大災難後的重建之路。但我們還有不解,德國人為何這麼重視傳統,對於建築復舊講究到龜毛的程度? 心法四:重視平衡感都市機能兼具工作與休閒 我們問八十四歲的德國退休老人貝滿(Josef Bohmann),他在一九六○年代曾到台灣,也曾協助訓練開發中國家的農業技術人才,回德後在慕尼黑住了四十多年。他給了一個很哲學味的答案: 「一個人,在整個人類的長流中像個氣泡,你自己死了,你的孩子還在,」貝滿說,他回溯生命的起源,「幾十億年前,我來自於海中的一個碎片,億萬年後的我會變成什麼樣子,現在也不會知道,」「所以,不要忘記你的根從哪裡來,科學除了改進人的生活,也要用來保存傳統和大自然。」 對於慕尼黑既是觀光古城,又是科技工業大城的雙重面貌,貝滿倒是給了一個很生活性的說法:「人不是為了工作來活而已,不工作的時候要聽音樂、交朋友,」工作就像是慕尼黑現代的一面,而生活則可說是傳統的一面。「怎麼樣可以更做人(編按:過得更像人)!」這位銀髮老先生握著雙拳,有些激動的說畢。這看似未完的一句,其實已道盡一切。 就像我們遇到在慕尼黑工作的印度人、中國人、台灣人,不約而同都提起,他們的最大感受是「工作與生活平衡」,因為每一天除了經營工作,也在經營生活,都市的機能便相應配合,例如地鐵線通往城市邊緣的兩大湖區,讓慕尼黑人四十分鐘就可來到風景區;例如舊城內有許多徒步區,狹小道路只給行人漫步,不讓汽車破壞舊城氣氛;例如政府補貼城中心傳統市場的攤位租金,不讓他們被食品連鎖業打敗。 傳統、務實、平衡,是慕尼黑城市重建智慧的三個關鍵字。傳統存在於建築,也在於生活。貝滿的女兒生長在慕尼黑,小學時老師會教唱巴伐利亞方言的民謠;幾乎家家都有傳統服飾,好在節慶時穿上街玩樂。 還有一個關鍵字是,認識自己。彭宣穎看到一個例子,德國人防範水災,對過去的淹水情況調查、測量、記錄,「假如說我們的精準度是到忠孝東路會淹、忠孝西路不會,那他們的精準度是到忠孝東路二百八十一號房子的東北角會淹水,」他比喻。 我們看到了慕尼黑市民對於城市公共事務的參與,包括災後重建方式,都市裡要不要興建地下隧道、高架道等,都經過居民的熱議後投票決定。透過參與,居民更加知道自己要什麼,也能為自己做主。慕尼黑戰後的重建做法,後來被喻為「慕尼黑模式」。數十年下來,法蘭克福居民開始後悔當初改建為現代化建築,蓋出醜陋的水泥盒子,甚至引來拆掉的提議。 直至今日,慕尼黑地下挖設新管線時,還會挖到二戰的未爆彈,像兩年前在Munchner Freiheit車站附近便發生就地引爆老炸彈的事件,當時疏散了二千五百人;幾週後另一區也發現一顆二戰未爆彈。戰爭已結束,警訊卻仍未消失,慕尼黑模式的啟示,既是復原、是重生、也是教訓。 【延伸閱讀】這裡,誕生最創新的復舊——慕尼黑戰後重生大事紀 》1945~1946年 ●重要里程戰後訂立「新慕尼黑規畫」:全力恢復舊城面貌,從古蹟到街道格局都仿照原貌修復 ●重建策略與成果禁止建物高度超過100公尺,禁止快餐連鎖店進入特定舊城區,當地最大市集維多利亞市場被《孤獨星球》評為「歐洲最優質市集」之一 》1950年代 ●重要里程最繁忙商區的經商通道卡爾門重建完成 》1952年 ●重要里程德國啤酒博物館落成 ●重建策略與成果啤酒節始於1810年,戰時停辦;1950年,市長敲開第一桶新釀酒,成為攬客新招;今日慕尼黑靠啤酒節年賺10億歐元、吸引640萬遊客 》1953年 ●重要里程大慕尼黑市總教區的聖母教堂完成第一階段修復 》1963年 ●重要里程《聯邦建築法》生效,國家大劇院重建完成 ●重建策略與成果奠基於大量科學研究分析,開放市民參與城市設計,當地媒體說是1904年以來的最大進步 》1967年 ●重要里程國家古物蒐藏館開幕 》1971年 ●重要里程地下鐵開始運行,目標是服務隔年奧運的觀光人潮,興建工程僅花費6年 ●重建策略與成果40%市民沒買車,靠自行車、大眾捷運系統通勤,交通相對不繁忙,被稱為「擁有百萬人口的村莊」、「玩具城」 》1972年 ●重要里程舉辦第20屆夏季奧運 ●重建策略與成果鑲嵌在人造風景區裡,減少不必要的整土工作;賽後轉型為高科技中心,規畫精品建築,吸引BMW汽車、銀行業進駐 》1977年 ●重要里程規畫城市輪廓,切割成不能蓋高樓的保護區,和可蓋高樓的待建區 》1980年代 ●重要里程跟進歐盟一體化 》1992年 ●重要里程改造老機場成國際展覽城 ●重建策略與成果去年竣工,提供1.6萬人居住空間、1.3萬人工作職位,完整配建購物、美食、娛樂中心 》1996年 ●重要里程莫札特故居新建落成 》2005年 ●重要里程聖母教堂修復,前後花費逾50年 整理:邱碧玲 | ||||||

5大現場追蹤》揭開兩岸農業不平等競爭 鮑魚的眼淚

| ||||||

便宜的夜市烤鮑魚,讓貢寮鮑面臨滅絕危機?! 《今周刊》獨家深入貢寮、漳州現場,同步調查聯合國、日本市場進出口資料,揭開政府的ECFA謊言,發掘中國進口鮑魚快讓貢寮滅鎮,台灣鮑魚王國已被中國取代,接著鰻魚、吳郭魚、毛豆也步上後塵,台灣引以為傲的農產品王國,正逐漸消失中……。 製作人、撰文.呂國禎 攝影.林育緯 研究員.黃家慧 貢寮 人口:約1萬3000人 地理:台灣最東邊行政區,大陸洋流與黑潮交會處,海洋資源豐富。 地型:礁岩地型為主 主產業:台灣鮑養殖戶超過100戶,產值最高達20多億元,所以台灣鮑又稱為貢寮鮑。 一樣的鮑魚 卻有截然不同的命運 直擊鮑魚一斤一二五元,清晨的漳州市水產批發市場,滿地鮑魚大小都有,鮑魚就是從這裡準備搭船,來到台灣市場、進攻台灣夜市……。 去年台灣鮑復育抗病成功,本打算重新啟動陸上養殖池,卻因為鮑魚價格大跌,終究作罷……。 「怎麼會這樣,台灣鮑(九孔)復育成功了,價格卻一直往下掉,應該出現的日本買家,怎麼到現在還不來?」貢寮台灣鮑養殖戶張樹根踱步在東北角的養殖池,不斷地自言自語……。 場景拉到人聲鼎沸的高雄六合、輔大花園、宜蘭夜市,烤盤上正在烤著吱吱作響的活鮑魚,五顆才賣一百五十元,昔日婚宴上的高檔海鮮食材,竟然成為各大夜市的平民美食。 活鮑魚淪為夜市小吃,一顆賣三十元,「這些都是中國鮑魚,讓整個貢寮區都快要滅鎮了!」貢寮區漁會常務監事、台灣鮑產銷班長吳文益說,以前怕養不活,現在怕中秋節過後盛產季一到,產量大增,價格還會往下崩,整個東北角鮑魚產業可能因此大滅絕。 為何價格會狂跌?是誰讓台灣鮑魚流淚?原來鮑魚眼淚的背後,竟然是一場兩岸正在進行的貿易戰爭,更揭穿了政府的ECFA︵兩岸經濟協議︶謊言:「現在或未來只會開放台灣不生產的中國農產品進口,更不會傷害台灣農民。」真相是,台灣自產的鮑魚已從以前的每斤五百元降到一八○元都有人賠本在賣!然而,這只是冰山一角。 ︽今周刊︾橫跨兩岸現場,從貢寮到漳州,再從夜市出發到調查聯合國資料,並調查日本進出口數據,發現台灣的農業王國正在一個個消失,從吳郭魚、鰻魚、毛豆到鮑魚,中華經濟研究院報告更指出,台灣擁有三千多項農業品種中,已有兩千多項透過各種管道流至中國,而且很多是農民個人夾帶的無償流入,將造成國際市場激烈競爭,未來若回流台灣,將與貢寮滅鎮危機一樣重複上演。 光環不再 養鮑優勢外流 中國鮑回頭傾銷台灣鮑魚,曾是台灣的驕傲,聯合國世界農糧組織︵Food and Agriculture Organization,簡稱FAO︶曾經把台灣列為世界鮑魚王國,二○○○年全球養殖鮑魚產量是二七九一公噸,以貢寮為中心的東北角總產量達二四九七公噸、產值超過二十億元,高居世界第一,且有九成是外銷出口,是台灣具國際競爭力的產業。 貢寮區漁會總幹事林麗美說:「整個貢寮最大的經濟支柱就是鮑魚產業,養殖戶超過一百家,帶動周遭的潛水夫、龍鬚菜︵鮑魚的食物︶供應,甚至光是洗鮑魚池就有三支隊伍,每隊三十多人!」如今卻是「九九%的台灣鮑魚養殖業者面臨虧損壓力!」鮑魚養殖業者簡慶桐說。 追查貢寮滅鎮原因,從源頭找起,第一個發現竟然是台灣人教福建人養鮑魚,再回頭攻占台灣市場。仔細看台灣夜市烤的鮑魚,背後有牡蠣或藤壺,吳文益說:「這些鮑魚是搭船來的,這一年來,兩岸直航最大的貨輪中遠之星,船艙上面坐乘客,下面裝鮑魚,從中國賣到台灣來。」中遠之星來自廈門,︽今周刊︾獨家深入福建省現場,從廈門、莆田市、漳州市到漳浦。一○年小年夜,當時中國國家主席胡錦濤曾在福建視察台灣鮑魚養殖戶。我們找到了曾是漳州市最大鮑魚養殖場的漳州市台商協會副會長陳東和,他卻告訴我們,他已經把鮑魚養殖場賣了;接著我們又找上了胡錦濤視察的養殖場負責人||漳浦台商會長陳隆峰,他告訴我們,他也把鮑魚養殖場賣了。 陳東和回憶起往日美好時光,「是台灣人把鮑魚技術帶到中國,教他們養鮑魚!」陳東和說,他剛到中國時,鮑魚一斤人民幣幾百元,一顆鮑魚幼苗最好的時候是人民幣四到五元,一個晚上生一億多顆鮑魚苗,多好賺啊!所以那時候整個福建沿海都是台灣人的鮑魚養殖場。 技術超越 發明海上掛養 拉開兩岸養殖成本慢慢的福建人學會了技術,從小養殖場規模做起,用相對比台灣人低的成本,不到十年時間,從鮑魚種苗繁殖場到成鮑養殖場都變成福建人的,陳東和說:「從最高快五元,到現在一顆鮑魚苗只要人民幣○.○二元!」台商競爭不過當地人,鮑魚養殖場不斷賣給當地的企業。 第二個發現,中國用高科技、新技術超越台灣,進一步追問,為何台灣夜市烤的鮑魚背後有藤壺或牡蠣,台灣鮑魚反而乾乾淨淨。原來,台灣人領先世界發明鮑魚陸上養殖技術,抽乾淨的海水過濾到陸上養殖池養鮑魚。陳東和說:「福建學了台灣人的陸上養殖,接著還發明了海上掛養技術,用網子包住臉盆倒掛,三尺一串掛在海上養鮑魚!」整個福建沿海能養鮑魚的地方,都充滿了鮑魚海上掛養串。 這大大拉開兩岸鮑魚養殖成本,第一是水電費幾乎全免了,不用再抽海水過濾、打循環,第二是飼料費用大大降低。陳東和說,「以前陸上池養鮑魚,三天要餵鮑魚一次,海上養殖一個月只要養兩次,光鮑魚吃的食物,成本省了五倍!」但缺點就是鮑魚掛在海上變成活動蚵架,牡蠣、藤壺等生物會來附著在鮑魚外殼上成長,賣相就變差了,也形成了中國鮑魚的特有外形,醜陋的外形背後,卻是海洋生物養殖技術的突飛猛進。 第三個發現,鮑魚和機器人、火箭一樣是中國的國家計畫。價格狂跌是科技學術的支撐,不僅鮑魚外殼有牡蠣,牠還有名字,吳文益說:「我們鮑魚拿來就隨便養,也不管近親交配,接著繁殖下一代繼續養,但人家中國的鮑魚有名字、有編號!」台灣海洋大學水產養殖系教授郭金泉揭開另一個事實:中國竟把鮑魚育種、養殖當成和機器人、火箭、核反應爐一樣重要,均列為中國的八六三計畫︵由中國國務院批准,目標追上國際先進國家,將科學研究集中在生物技術、太空技術、信息技術、雷射技術、自動化技術、能源技術和新材料領域的計畫︶。 郭金泉說,○一年起,中國用國家八六三計畫支持鮑魚雜交技術︵挑選世界各國鮑魚品種進行人工育種︶,建立系統性的雜交技術。○五年,中國科學院海洋研究所研發出「大連一 號」雜交鮑。 原來,這是一場高科技之戰,中國鮑魚有的叫大連一號、有的叫東優一號,抗病力強又適合在中國生長,鮑魚存活率提高了近七倍、成長周期少一年、成長速度加快三○%,長得又快又好,又不容易死,所以產量大幅激增。 科技支撐 砸經費、列為國家計畫 產量大幅激增到了這裡,才發現貢寮鮑為何打不過福建鮑,論技術與投入,中國遠勝台灣,簡慶桐說:「一名廈門大學教授研究經費是台灣海洋大學教授的十倍以上,中國是這樣在發展鮑魚產業的。」根據FAO的最新統計,光是一○年,全球鮑魚人工養殖量六萬五千六百公噸,產值達到五億六千萬美元,其中,中國產量五萬七千多公噸,占世界鮑魚養殖產量的八六%,是台灣極盛時期的二十倍。 第四個發現,中國國家主席習近平的禁奢令成為貢寮滅鎮的最後導火線,我們獨家進入中國鮑魚最大生產基地福建省漳州市的水產交易批發市場,發現一斤三十顆的鮑魚才賣人民幣二十五元,這也難怪,台灣鮑魚會出現一斤一八○元的行情。 是誰把鮑魚引進到台灣夜市裡賣,在漳州、貢寮沒有人願意說出真相,學者說:「養殖戶怕得罪專門做鮑魚進出口買賣的鮑魚盤商,他們左手與貢寮養殖戶殺價,右手從中國進口廉價鮑魚!」 出口補貼 賣價可能賠本 但出口越多就能賺越多另外,中國還大玩「洗鮑魚」賺補貼的遊戲。原來習近平禁止官員吃鮑魚,但鮑魚出口照樣補貼。 自○八年開始,福建將水產養殖業列為重點出口輔導產業,出口退稅率從五%提高到一三%到一五%,用補貼讓福建的水產品具備國際競爭力,於是中國鮑魚的賣價可能是賠本,但因為出口可以補貼,出口越多越賺錢。 大量鮑魚轉到國際市場來賺補貼,它攻占的不只是台灣夜市還有日本市場。鮑魚養殖業者說:「從福建搭船到了基隆港,接著用來自台灣名義,轉出口鮑魚到日本,一邊賺了中國當地補貼,一邊使用MIT名號出口到日本!」吳文益說,這樣對台灣鮑傷害更大。 這個結果揭開政府的第一個謊言,農委會說:「我國自中國主要輸入農產品項目為羽毛、木材、高粱、牛皮等原物料,我國多未生產。」實際上,貢寮最有名的就是貢寮鮑。再揭開第二個謊言,目前禁止由中國進口的農產品有八三○項,且未再新增任何一項,充分展現照顧農民的決心,且ECFA第二次正式協商中,雙方已有共識,因此簽訂ECFA政府不會進一步開放中國農產品,對台灣農業不會有衝擊,但事實是貢寮正在面臨滅鎮的危機。 再看日本的資料,日本曾是台灣最大農產品出口國,去年台灣已經從○三年第十三名,跌出日本前二十大農產品進口國的行列,中國則高居日本市場第二大進口國。 除了鮑魚王國消失,更驚人的是,曾是世界第一的吳郭魚、鰻魚、毛豆都被中國取代,鰻魚業者永顧國際負責人吳明韋說,日本蒲燒鰻市場已被中國取代,台灣養鰻產業只能往台灣內需市場發展。(見附件消失的台灣第一)。 還會有更多的滅鎮危機嗎?︽今周刊︾獨家深入中國的台灣農民創業園,發現從○六年開始至今,中國已經設立了二十九個台灣農民創業園,鼓勵台灣農民帶著最新技術、品種到中國去投資、創業。可怕的是,這二十九個農民創業園面積相當於八.六個台灣大,放眼世界,沒有一個國家用這麼大的土地面積對另一國家的農民招商,而且還有計畫性地一個創業園一個特色,從稻米、西瓜、牛奶蜜棗、甜柿、高山茶,甚至連草莓也能設立一個農民創業園,吸引台灣人進駐。 當我們深入福建莆田市仙遊、漳州漳浦台灣農民創業園,第一眼直擊竟看到台灣的火龍果、蜜棗,連台灣目前一公斤拍賣價七百元的番茄,或是不用煮也能吃的水果玉米、專門做鳳梨酥的土鳳梨,例如微熱山丘專用的土鳳梨,統統被搬到了這些農民創業園種植。用一個通俗的說法,就是ECFA早收清單,台灣能出口到中國的,中國全部都引進,都在當地生產。舉例來說,列為早收清單的火龍果,在漳浦是紅、黃、白肉全都種植,試問,中國能自產,又何必向台灣進口? 至於台灣這幾年價格很好的芒果,不管是金煌、愛文,在福建全都有,甚至連全世界只有台灣特有的牛樟芝,也正在福建各地瘋狂種植。為什麼中國能吸引台灣農民或是商人將台灣最新品種帶到中國去?原來,各省的台灣農民創業園,只要你能引進台灣最新的東西,一是可以領取補助,二是可用廉價的方式拿到土地。當地台灣農民說:「出賣台灣越快越賺錢,有最新品種、技術就要趕快帶來!」當然,不是每個台灣人都把技術拿過去,最後和鮑魚養殖業者一樣,賣掉養殖場回到台灣。在漳浦台灣農民創業園,我們見到了三聖畜產董事長曾金雨,他抱著一頭約克夏小豬與我們見面,這是電影《我不笨所以我有話要說》電影中的主角。九七年,台灣爆發豬隻口蹄疫疫情,不能出口日本市場,讓原本依賴出口日本市場為主的台灣養豬業大崩盤,畜養數量從一千兩百萬頭大減到六百萬頭。 做出區隔 保持彈性 才能隨時反映中國市場變化曾金雨碰上台灣養豬業的困境,無法擺脫口蹄疫疫區,養豬業振興就無望,於是決定到中國漳州漳浦,但他知道在中國不可能跟普通的養豬戶拚養豬,於是改走專業育種的路線,專門培育優良種豬,生小豬賣給養豬場。 走進他的養豬場,每頭種豬都有身分證,還有所謂的排行榜,比看看哪隻豬長得快、吃得少、肉長得多,與傳統的中國豬種不同,曾金雨養的是洋種豬,他養的豬,吃中藥不打針、用優酪乳整腸胃,一天可以增加一.五公斤,還能只長瘦肉不長肥油。○八年曾金雨碰上了中國豬價大漲,一頭十公斤的仔豬,賣人民幣一千元以上,價格漲了快一倍,養豬場前面經常排滿大卡車拿著現金要買仔豬。自從開場以來,曾金雨年年賺錢。 如果留在台灣,台灣從口蹄疫區除名依然是無法實現的夢想,台灣養豬市場不斷萎縮,「還好有來中國養豬!」曾金雨說。他是我們在福建碰到少數正在賺錢的台灣農民,他的成功最重要是認清中國市場,與中國當地業者做區隔,養小豬不養大豬,而且規模不能大,保持彈性,隨時反映中國市場的變化。 台灣真正該做的是,勇敢面對真相,不要欺騙人民說中國農產品不會來台灣、不會傷害台灣,真相是台灣已有兩千種農產品被中國吸收,中國與台灣正在國際市場上演一場激烈的貿易大戰,貢寮正在面臨滅鎮危機,台灣必須盡快正面迎戰,否則下一個消滅的將是台南的蘭花、摩天嶺的甜柿,甚至玉井的芒果,台灣第一將逐漸消失殆盡。 全面複製! —— 29個台灣農民創業園等同8.6個台灣大,ECFA早收清單中台灣能出口到中國的,中國全都引進並在當地生產! 2006年 福建漳浦 重點引進花卉、果樹、蔬菜山東棲霞 重點引進施肥及蔬菜、花卉採摘四川新津 農業科技孵化園、動物保健品市場和畜產品重慶北碚 台灣特色園藝生產區、台灣鄉村風情觀光區、泛農產品加工區 2008年 福建漳平永福 台灣高山茶種植示範廣東珠海金灣 引進包括台灣大青棗等以及台灣木棉等100多個品種廣東汕頭潮南 水果、蔬菜、花卉栽培江蘇南京江寧以西瓜為產業重點雲南昆明石林 有機食品、花卉、中藥湖北武漢黃陂 500畝草莓示範種植區200畝科技展示及草莓加工區 *江蘇無錫錫山 2009年 四川攀枝花鹽邊 晚熟芒果、冬春枇杷、青皮軟籽石榴福建三明清流 台灣農民創業園,唯一的對台林業合作實驗區福建莆田仙遊中國首個海峽兩岸大學生創業園中國最大台灣甜柿基地浙江溫州蒼南 水產品加工、果蔬加工浙江台州仙居 500萬隻仙居雞生產養殖基地江蘇淮安淮陰有機稻米示範區黑龍江鶴崗五道崗 「北方米都」稻米加工、中草藥加工和食品藥材 *安徽和縣 *湖南岳陽縣 2010年 廣東梅州梅縣 台灣農產品集散中心 *安徽廬江 *浙江寧波慈溪 江蘇鹽城鹽都 脫水蔬菜、真空油炸蔬菜等江蘇南通江海 蔬菜加工出口示範區、海鮮 2011年 *廣西欽州欽南 *福建泉州惠安 *福建福州福清 *河南焦作修武 備註:*表當地已成立台灣農民創業園,卻仍無台商進駐投資。 消失的台灣第一… 消失的 吳郭魚 王國 吳郭魚在民國80年代(1991年至2001年)曾經穩坐台灣出口美國第1名寶座,但2000年開始中國羅非魚(吳郭魚)出口超越台灣,成為美國的第1大,至2009年出口至美國市場的量,已是台灣的20多倍。 消失的 鰻魚 王國 台灣調製鰻魚(蒲燒鰻)在日本市場占有率由1992年的74.24%下降至2009年的4.47%;中國調製鰻魚占有率則由 21.89%上升至95.54%,顯示台灣調製鰻魚外銷市場,幾乎已被中國產品取代。 消失的毛豆 王國 1990年台灣毛豆出口創下4萬多公噸,占日本進口市場6成,1996年數量被中國超越,中國成為出口日本毛豆數量最大的國家,占世界毛豆貿易量13萬公噸的52%,主要出口到日本、美國、澳大利亞及歐洲各國。 消失的 鮑魚 王國 2000年台灣鮑年產量達2497公噸,產值突破20億元,還發明陸上箱型養殖法,但根據FAO(世界農糧組織)2010年統計資料,世界鮑魚總產量65782公噸,其中中國鮑魚養殖產量56511公噸,排在第二位的韓國產量只有6000多噸。 資料來源:中華經濟研究院、聯合國FAO 農業人才多赴中國發展 —— 台灣傑出農民現今動向與強項農作 莊炳耀 台灣十大傑出青年農民 動向:福建福州福清台灣農民創業園 許勝驊 十大神農 動向:福建龍岩漳平台灣農民創業園 詹明潤 台灣神農之子 動向:福建仙遊台灣農民創業園 林國忠 養豬狀元、台灣模範農民、台灣十大傑出青年金禾獎 動向:廈門 林茂盛 台灣十大傑出農民 動向:福州 王興木 台灣十大傑出青年農民 動向:廣東茂名 李世華 台灣神農獎、台灣蝴蝶蘭產業之父 動向:湖北、江蘇 資料來源:農委會、台灣農民創業園 整理:呂國禎 | ||||||

追回王菲,快看霆鋒這些年發的財 中環現場

來源: http://xueqiu.com/9773230778/31716438這兩天,最攝人眼球的新聞莫過於鋒菲的世紀複合了吧。

兜兜轉轉14年,霆鋒這位當初的不羈少年已步入而立之年,且從藝人轉型為霸道總裁+投資達人。

23歲創立PO朝霆 年賺逾億

今年暑假,你一定不會錯過“十二道鋒味”鋪天蓋地的宣傳攻勢,這檔美食真人秀節目的制作班底便是霆鋒11年前創立的PO朝霆。

(幾個月前還和冰冰在巴黎街頭玩親親

2003年,霆鋒在香港銅鑼灣開設制作室,創立PostProduction Office Limited。公司中文名“朝霆”,取霆鋒名字中的“霆”字,意指蒸蒸日上。公司目前是全中國唯一全數碼作業的後期制作公司,能應付數碼高品質的標清及高清的技術要求,亦提供現場拍攝的後期技術支援。電影《一生一世》、《中國合夥人》、《前任攻略》、《不二神探》、《全城熱戀》、《桃姐》等電影後期制作均由其操刀。

2009年PO進駐中國,成立PO SHANGHAI,2012年,PO北京分公司在北京競園圖片產業基地開幕。現三間公司員工約120人,每年盈利上億元。

7月曾傳借殼香港資源

PO朝霆近年來屢傳上市,$香港資源控股(02882)$ 主席黃英豪今年7月出席新店開幕時表示,旗下星世娛樂集團計劃與霆鋒的電影後期制作公司「PO朝霆」合作。消息惹來市場憧憬PO朝霆或借此借殼上市,刺激香港資源一度狂飆逾兩成後停牌。

隨後公司7月16日複牌公告,表示業務活動範圍拓展至提供電影及電視後期制作服務,並正與一間專業提供電影及電視後期制作服務的公司就若幹合作形式進行磋商,但雙方尚未訂立最終協議。但好景不長,公司8月4日公布內幕消息,指雙方合作已告吹。

8月接受內地訪問稱暫不上市

霆鋒在今年8月接受內地某節目訪問,主持人問到朝霆是否打算上市?答曰:“再說。現在特別是科技的東西,最近幾年變得很快,特別是現在線上的廣告,或者是電話上面的廣告,這個模式變得太快了。所以很多東西要看的再準一點點。”

霸道總裁還是鋪王 持貨4億

香港寸土寸金,一鋪養三代更為港人所知。自2005年開始,霆鋒先後在中環擺花街買了3個鋪位。2012年5月英皇集團主席楊受成,斥資9120萬元購入擺花街28號地鋪後轉讓予霆鋒,其後霆鋒斥資1.17億元購入毗鄰的26號鋪位,令他在該地段擁有的鋪位數量增至5個,現時市值共約4億元。

但近年來香港零售增長放緩,據香港媒體報道:霆鋒旗下擺花街28號地下,已經丟空2年仍未租出。同為其持有的26號地下,雖由鞋店以月租約20萬元租用,但租金回報率低見2厘。好在2005年以2080萬元低價購入的壹號廣場地下6至8號鋪,租金共約18萬元,回報率約10厘。

霆鋒尋求演藝生涯外的投資機遇在香港娛樂圈不算是個例,A股近兩年影視公司紮堆上市,5年締造逾50位明星股東,湧現出“黃教主”、“甄嬛”等各個橫跨數千年的投資高人。而香港,盡管有不少明星擔任上市公司大股東或是董事,但其公司無論規模還是股價表現均難與高富帥的內地影視公司媲美。

周星馳比高一季度虧損5076萬

周星馳持股64.65%,並擔任執行董事的$比高集團(08220)$ 在創業板上市,市值10.9億港元,盡管星爺票房號召力不容置疑,但公司業績卻不忍直視,公司上月公布一季度業績,營業額1925萬元同比下降24%,虧損由去年同期242萬元擴至5076萬元。

蕭定一中國3D數碼暴漲暴跌成常態

蕭定一任公司主席的$中國3D數碼(08078)$ 去年簽約人氣正盛的Captain Cool 張智霖,股價當日翻番,可惜股價暴漲暴跌似成常態,股東如坐過山車,上周三暴泄47%,公司稱原因不明。目前市值4.1億。

黃百鳴天馬娛樂或可轉主板

黃百鳴持股57.28%的$天馬影視(08039)$,6月底公布2013年凈利潤同比增加37.8%至2680萬元。由於該公司過去連續3年皆錄盈利,日後或有轉主板機會,現市值7.9億元。

索價5億!? 殼股是如何練成的 中環現場

來源: http://xueqiu.com/9773230778/31801874

香港股市近日走勢,較TVB的劇情還要悶,尤其是死氣沈沈大價股,更讓人看著「眼火爆」。反而不時傳出「賣殼」的細價股,如初出道的新人表現拼命,縱是「霎眼嬌」,都讓人眼前一亮。

要當個香港上市公司主席,說易不易,話難不難。市傳現時主板殼價約4-5億港元,創業板殼價也要約3億港元。

非洲國家津巴布韋2008年發行新鈔票,新鈔面值是5億津巴布韋元,當時約值10美元。但這里講的是港元啦

所謂「殼」,其實就是上市公司地位。有時投資者為免經過上市的繁複審查、儲足三年的核實財表,就索性花點錢,收購現有上市公司控股權。其後再把業務轉換,就可過過上市公司主席的癮。

要稱得上「殼股」,首要市值要低。難道人家市值逾萬億的騰訊,會5億賣給你?就算5億讓你買到了,難道你會放棄微信金蛋?那就不是賣殼、是並購了(嘿嘿,5億收購騰訊,誰要摻一份? :P) 所以上市公司市值低過殼價,賣家才有意退位讓賢。

唉瘋殼一個,比殼股容易認得多了~

至於成為「殼股」的其他因素,我們今日來個笨笨速成班。

大股東無心戀戰

很多上市多年的小民企,一直都被資本市場當「透明人」般,若業務已無前景可言,大股東或老板無心戀戰,就可能會考慮賣盤賣殼,拿兩、三個億環遊世界(省點用也可以過一兩年的,是否關心老員工因而失業,就是良心問題了)。近月,本港不少老牌工業股,就是因為這個原因而被傳賣殼,炒個不亦樂乎。

身家清白

在超市買了個爛燈,最多丟掉不吃。但花幾個億,才發現買來的上市公司,擁有一堆負債累累、法律訴訟纏身的業務,當這個主席也是不是太爽吧?雖則收購前可作盡職調查,但若殼股易手多次,要追查也不是容易的。

新上市公司通常一年後,就可轉售股權,身家清白的大家閨秀自然較吸引。

股權是否集中

道理如上,買殼一方收購大股東股權後,不會希望還有其他第二大股東、第三大股東、四姑奶、五姨丈等等等等,走出來呼天搶地,一哭二鬧三上吊分身家。

而且貨源愈集中,市面流通愈少,易主後炒作空間更大,未來再配股集資買玩具也更得心應手。

業務

很多時買方借殼上市的同時,也會集資收購若幹資產,加快完成變身過程。要是「殼股」原來的業務,跟即將要收購的業務一樣,就更理想。因為按港交所規定,若新股東要收購的資產規模太大,或者跟原有業務不一樣,就要如新股般申請上市,走一樣的程序,那對買家的吸引力就減。

有時港媒愛以「過山車」形容股價大起大跌,但小嘉說,殼股就如「跳樓機」。抽升時風光明媚,盡收眼簾,但急挫時也無重迷失(想想Gravity的劇情),全憑操控制桿的莊家話事。殼股本來就純屬概念,切忌傾家蕩產。小嘉心臟太小,負荷不來。

微信公眾號:centralive

中國天然氣暴跌 聽主席說他的藍天白雲 中環現場

來源: http://xueqiu.com/9773230778/31823686

昨日說:「作為股票如果無夢想,股價跟死魚有什麽分別。」$中國天然氣(00931)$ 股價8月起一飛沖天,昨日早市破頂後,下午突然間洗倉式下滑,30分鐘內股價急挫65%,收市跌幅又大幅變窄一半。

股東昨天跟著股價「來回地獄又折敲人間」,主席兼持股逾73%的簡誌堅昨現身向外道出夢想,「目標要引入策略性股東,幾年內要打入恒指」。

好吧,要不要一起做個有夢想的股東或「花生友」(看客)下去,還是先看清昨日來龍去脈。

昨日事發經過

中國天然氣昨日輕微高開2.81%後,即市曾升近6%,破頂高見3.02港元,市值漲至逾340億港元。

中國天然氣昨日輕微高開2.81%後,即市曾升近6%,破頂高見3.02港元,市值漲至逾340億港元。其後股價漸偏軟,及至下午約2時多,中國天然氣價量突然大幅波動,股價洗倉式下跌,由2.6港元水平,半小時內跌至0.86港元,最多挫69.8%。暴跌期間,股份交易量逾5億股,以股數計,占全日成交逾35%。

不過,股價隨後再度抽上,全日跌幅縮窄至36.84%,收報1.8元,低位反彈逾倍。與今年8月起跑時的0.75元比較,中國天然氣仍不失倍升格局。昨成交量驚人,成交額28.7億元,僅次$盈富基金(02800)$ 。

股東之反擊

股價急插後,中國天然氣收市後發通告,平實直白稱:「合理查詢後,董事會謹此聲明,並不知悉導致價格下跌及成交量增加的任何原因,」。

不過,主席簡誌堅似是意猶未盡,特意約來《Now新聞臺》、《蘋果日報》等數家本地傳媒,矢口否認沽貨,並再解畫回應股份大幅波動。看看傳媒怎寫他的說法-

1. 8名員工 vs 340億市值

《蘋果日報》-年報披露公司員工人數只得8個人,何以有能力發展能源業務?簡回應,「年報同今時今日慨變化好大,我哋家有三十幾人」。(年報和今天的變化好大,現在我們有三十幾人。)

記者反問他會否將更新日後年報資料,他卻說:「唔一定要咁做,幫我地做嘢慨顧問身家多到嚇死你,唔系計人數」(不一定會這樣做,幫我們做事情的顧問身家多到嚇死你,不只是算人數)。

他認為近日公司成交量驚人,因受世界各地投資者追捧,「成交量仲高過QQ(騰訊,700),香港散戶邊有咁多錢」(成交量高過騰訊,香港散戶哪有那麽多錢)。他深信公司的發展受認同,「升咁多都繼續追,就是信你」(升這麽多繼續追,就是信你)。

中環現場備註:中國天然氣最新市值約200億港元,每名員工帶來25億港元市值。未有改變的事實:$華潤燃氣(01193)$ 及$新奧能源(02688)$ 多個城市持特許經營權,燃氣管道、收入穩定,員工兩、三萬人,市值約500億港元。一家剛起跑的公司價值應如何理解呢?

2. 報導:基金憂「接火棒」vs 簡誌堅:或制造機會予沽空機構圖利

《香港經濟日報》周四報導:「有基金經理指,現時能源股較當炒,尤其是中下遊行業,不難推高股價。他提醒一般投資者跟這些消息炒,走勢會非常短線,小心「接火棒」。 」

《蘋果日報》-(昨日)簡誌堅聞言相當激動:「接什麽火棒?我幾年冇賣過只股票,從中冇得益」(接什麽火棒?我幾年沒有買過股票,從中沒得益)。

他認為,周四報道制造機會予沽空機構圖利,「我唔敢講個報道系咪專登制造恐慌,冇貨慨就可以沽空賺錢」(我不敢說這個報道是故意制造恐慌,沒有貨就可以沽空賺錢。)

中環現場備註:9月以來,中國天然氣平均沽空占成交量不足1%,最高亦只有1.9%(9月5日)。昨日沽空成交金額51萬,相比全日股份成交28.7億元,占比0.018%。無補充。

3. 沒有簡誌堅,沒有今日$中國燃氣(00384)$

《蘋果日報》-簡誌堅10年前低價獲批中國燃氣(00384)購股權,賺錢贏名氣⋯他斷言「如果當年我唔幫唔借錢畀佢,冇簡誌堅,就唔會有384今日」(如果當年我不幫不借錢給他們,沒有簡誌堅,就不會有384今天) ⋯

中燃高管回應《蘋果日報》表示:「冇咁慨事(無此事)」,又指「中燃管理層從冇這個人,中燃發展與他冇關」(中燃管理層從沒有這個人,中燃發展與他無關)。

簡誌堅:「我想幫中國打造藍天白雲,如果我乜都冇,政府點會同我簽協議。公司在3月宣布與中海油(00883)雲南公司合作建加氣站,共投資2億元人民幣。其後又陸續公布與當地大型國企在江蘇、內蒙等地開展天然氣業務,覆蓋7個城市」。不過(已公布的)協議內容就未有提及投資金額和時間表。

中環現場備註:一日之間,中國天然氣在交易所披露的進展沒有動地驚天的改變,想判斷不妨看看《中環現場》昨文-《一絲氣都沒的燃氣股如何一飛沖天》,再參考簡誌堅說法。

直擊中國服務業轉型第一現場 你不可錯過的40兆元賺錢機會 缺口下的新中國

| ||||||

我們總是聽到中國十三億人口,市場大、商機好,但是,真正吃到的,又有多少? 過去十年,中國經濟急速成長,一路上也留下坑坑疤疤,如今,中國內需正往填補經濟缺口的方向轉型,從醫療、教育到環保,誰搶先滿足缺口,誰就能賺到錢,《今周刊》前進中國服務業第一大城上海,見證新興服務業如何成為未來十年中國成長的熱點。 撰文.楊卓翰 研究員.蔡曜蓮來自台灣的牙醫陳俊志,今年可說是他的事業高峰。五月,他才在中國福建漳州開設第四家據點。牙醫這幾年在中國的需求,高速成長,這兩年他奔走兩岸,就是為了建立當地的醫療團隊,現在擁有二家診所、二個門診,以滿足當地看也看不完的牙科病患。 「在中國拔一顆牙加抽神經,只要三十元人民幣(約新台幣一五○元),我收費貴三成,還是很多人要來。」陳俊志說。「才兩年,我在那邊的醫療團隊,規模已經追上台灣。我在台灣可是幹了二十年!」陳俊志在中國的小診所並不鋪張,就算收費較高,仍時常人滿為患。 「中國的硬體資源不輸台灣,但沒有人才,制度也不完整。十年來,醫療服務業在中國可說是一片空白。」陳俊志說。 隨著中國經濟起飛,一路上的「缺口」也越來越多,現在,這些缺口已逐漸填補。根據中國官方統計,過去十年,中國人均醫療服務消費成長了五倍,醫療院所增加了四千多所。在中國經濟趨緩的大環境下,醫療服務業卻一枝獨秀地成長。 「現在的A股指數,被銀行、地產壟斷,他們代表的是過去的增長。我們現在,要尋求下一個十年增長的熱點。」瑞銀信貸亞洲區首席經濟分析師陶冬,在八月二十一日的「二○一四預見亮點新中國」投資講座中說。 「這是歷史上第一次,世界工廠的服務業開始重新起步。過去十年,房價翻了四倍,但每年例行參加體檢人數也翻了四倍。房地產仲介的收入,在過去十年翻了十倍,但文化產業的收入,翻了二十倍。」陶冬用興奮的口氣說:「這些,就是投資機會,就是我在轉型、在痛苦之中的中國經濟看到的新亮點。這些,就是中國未來十年成長的新熱點!」像是呼應陶冬的預言,類似陳俊志這樣單槍匹馬「登陸」的案例越來越多,更早也有不少台灣醫療團隊看準這塊醫療大餅,進駐中國。台灣聯新集團上海禾新診所副院長周明仁觀察:「搶灘中國的醫療集團很多;遇到的問題也很多。但,一個不爭的事實仍在:這裡市場真的很大,而且真的極缺醫療資源!」 減速:中國產業轉型 製造業式微、服務業出線,填補經濟缺口醫療服務業,只是中國經濟成長減緩下的「缺口經濟」之一。中國正進行產業轉型,傳統的製造業與服務業都面臨極大的壓力;其實,有一票新興服務業迅速地填滿缺口,正在醞釀、茁壯。 「中國的收入水平已踏上了另一個台階,民眾的消費也是。中國市場慢慢從過去對於『物』的需求,變成『服務』的需求。」」摩根士丹利大中華區首席經濟學家喬虹指出,「這種從實物到服務的變化,將主導未來中國的經濟成長。」大環境來看,中國經濟正在減速。中國去年的GDP(國內生產毛額)成長率下降到七.七%,不再有動輒一○%的高幅成長,顯現出中國經濟正經歷痛苦的「轉型」階段。這次「轉型」,正是形塑未來十年中國經濟新面貌的關鍵。 一方面,製造業的產能過剩、動能減弱,中國官方製造業指標在八月跌至金融海嘯以來最低點;但另一方面,服務業的成長仍然持續,八月匯豐服務業經理人採購指數(PMI)達到五四.一點,是十七個月以來最高點,服務業儼然成為製造業式微之後,最重要的成長動能。這也是在經濟數據一片慘澹下,喬虹對未來中國經濟仍保持樂觀的唯一理由。 「短期來看,服務業的確因為總需求轉弱,在生產和房地產投資上,不像過去那麼強。」喬虹分析,「但長遠來看,從消費、內需仍在增長的角度,服務業在這方面支撐力會越來越明顯。」玫瑰石顧問公司董事謝國忠也分析:「過去十年,中國服務業一直處於畸形的平衡,也就是金融業和房地產業過剩投資。」而這個狀況,此時正在調整。 喬虹認為:「服務業正在進行淘汰與創新的過程。例如教育、醫療方面的非傳統服務業,未來會越來越多。」根據中國國家統計局統計,新興服務業的產值,每年達十兆人民幣(約四十九兆新台幣)的規模,市場預估,未來十年更可能超越零售、批發這些服務業巨頭的總和。 崛起:新服務業領風騷 醫療、教育、環保升級,重新定義生活方式的確,伴隨電子商務發展、房租越漲越凶、人事成本工資高漲,以及金融業調控的眾多壓力之下,傳統如房地產、零售、批發這三個構成中國服務業主軸的產業,如今成長率漸漸下降。 分析中國過去五年的成長趨勢,零售批發或餐飲這類的「傳統服務業」,已大不如前。引領風騷的,是一群小而成長快速的「新興服務業」,包括醫療保健、教育、環保、法律諮詢、娛樂文創等領域,我們稱之為「服務業二.○版」(即升級版之意)。在二○一四年「中國服務業企業五百強」中,這類新興服務業的占比,從○九年的四四.三三%增加到五二.六六%,相較於傳統服務業,成長動能更強。 喬虹認為,這些新興服務業,不但滿足了在高速成長中所造成的知識文化落後、健康品質不好、環境汙染等問題,同時也重新定義中國的生活方式。 台灣的知名健檢服務公司美兆集團,就在中國打造了四家健檢旗艦館。「過去中國健檢因技術限制,多半要二至三天,但美兆引進自動化技術,在四個小時內可完成百餘項健康檢查,徹底改變中國的健檢水準。」美兆集團總裁曹純鏗曾在受訪時說。美兆表示,現在每間中國分店平均一天有一八○人健檢,人數成長極快。 不只是醫療產業,在生活習慣上,新興服務業也出現創新,威脅了傳統服務業。舉例來說,過去在中國發展迅速的象王洗衣,曾以連鎖方式帶給中國洗衣服務的新選擇,如今卻也面臨嚴峻的考驗。 去年,中國本地老牌洗衣連鎖榮昌洗衣,推出了「榮昌e袋洗」的服務,融合網路電商模式,用微信(中國通訊APP)預約,上門親收私人衣物,顛覆了傳統送洗的習慣,只要在線上商城買一張卡,就能完成所有消費,更符合現代中國年輕人的使用習慣。 上海市台商投資協會副祕書長黃文明觀察:「現在,在中國做生意的方式和過去不同了,在各個產業發展不同,但你要瞄準的,是他們缺乏的、沒有的才行。已經有的,他們不屑一顧。」因此,《今周刊》來到中國服務業重鎮,也就是中國第二大城上海,我們發現,上海的服務業正快速轉變中,也反映出服務業未來的走向,而這些新興服務業究竟有什麼新面貌? 特性一:客製化 新富階級愛與眾不同,私人風格才是王道最明顯的特性是「客製化」,過去只會出現在傳統的生產性服務業,針對企業客戶做客製產品,但在城鎮化的過程中,新富階級強烈渴望更高一層的服務,「私人訂製」成了新興服務業的新標準。 「現在標準商品都賣不出去了。」李強在上海經營的裝潢設計公司,幾乎已經不提供成品的衣櫃、廚具了。「現在的八○後、九○後,消費理念和過去不同。從功能、顏色等,都強調自己的風格,他們要的是訂製商品。」李強說。 如今,客製化的風潮也吹到了餐飲業。以提供月子餐的廣禾堂來說,從食材到口味,全部量身訂做。「過去開餐廳,出一道菜可以給所有人吃;現在中國的消費族群,不想吃和大家一樣的菜。」廣禾堂執行長鍾宇富說:「錢不是問題,問題是買不到服務。」在廣禾堂訂製一套月子餐,要價二萬四千人民幣,足足是中國人的半年平均收入,仍然供不應求。 就連中國教育產業,也吹「私人訂製」風潮。三年前登陸的台灣幼教集團Otto2,就引進藝術互動教育,打出自己的市場。「中國較富有、年輕的家長,不希望孩子走的是過去那種硬式教育,而是希望有較活潑、個人化的選擇。」Otto2藝術文創集團執行長詹秀葳觀察。他們提供高端會員因材施教的課程,「傳統的教育,已無法滿足現在的市場了。」她說。 特性二:精緻化 講究吃、住安心,有機食材、家政婦需求大 「精緻化」則是另一大特性,例如在中國食物安全成為焦點的當下,也提供新興服務業嶄新的機會。 上海近年來流行有機栽培,規模最大的,就是提供有機蔬果產地直送到家的多利農莊。多利在中國建立三萬畝的有機農場,專門供給上海地區家庭最新鮮的有機蔬菜,光是賣菜,去年營收就逾一億人民幣。 「每周一次,全程冷鏈低溫,送到你家,全都洗好、包好,吃得安心又方便。」上海李太太利用多利買菜已二年,這樣的精緻服務,在上海漸漸受歡迎。 吃得安心,也要住得舒服。家政服務在上海幾乎是各個家庭的需求之一。在過去八年,中國照顧孩子的「月嫂」(保姆)的工資漲了十倍,上海家政服務行業協會會長張琴音說:「最高級的月嫂,月薪高達一萬二千人民幣(約六萬元新台幣)。」遠遠超過台灣博士生的起薪。 張琴音觀察,隨著中國人民收入增加,對於高端的家政服務需求也特別強勁。「這個行業在過去問題很多,經常發生偷東西、做事不力等困擾,因此高品質的服務相當炙手可熱。」她說。 特性三:網路化 用互聯網黏客,太陽能系統商、國企也搶進 新興服務業還有一項特性,就是「網路化」。除了我們熟知的電商形態,已是消費性產業必走的轉型,在專門服務企業的生產性服務業,也出現網路變革。 一家小型科技公司上海淘科,最近來了一名稀客。曾是中國首富的某太陽能巨頭公司董事長,竟親自到訪。這家公司沒有門面、也沒有招牌,辦公室是一般的商辦隔間改裝。「辦公室的門面,不是真的門面;在網路上的門面,才是最重要的。」淘科創辦人兼執行長陸劍州說。 原來,淘科是一家太陽能站的網路系統商,專門幫客戶設計、安裝與監控太陽能站,監控的總電量在中國是第三大。淘科的服務,就是即時蒐集全國的太陽能發電量,運用大數據來分析統整。此外,他們還推出全球第一款太陽能手機的APP,讓一般人也能計算家中的太陽能資源。此外,他們的網站更提供一般家庭或企業在線上免費設計自己的太陽能系統。 現在,中國太陽能公司如尚德、中達電紛紛與淘科合作。當太陽能製造端正陷入產能過剩、流血價格戰之時,淘科拓展速度反而急速成長,在中國的新增裝機量,是所有系統商第一名。而淘科的絕活,正是現在中國服務業最欠缺的:線上服務。 在移動網路的發展下,傳統企業諮詢產業,也被迫紛紛走向線上,就連國有企業也得拚命升級、轉型。中國最大的人力公司——中智人力資源管理公司總經理孟慶斌指出:「互聯網已是我們服務的主要項目,客戶專案管理都得不斷推出新的線上服務,二十四小時提供諮詢,才有辦法競爭。就像我們這些『大象』(國企在中國被戲稱為大象,形容規模大又笨重),都得被迫跳舞。」 然而,具備精緻化、客製化、網路化等特性的新興服務業,要帶起中國未來經濟,成為成長主力,現階段仍有許多挑戰。 「經濟結構不調整,服務業也就起不來。」謝國忠指出。「投資過多,出現泡沫,產能過剩,就是一種浪費。家庭消費現在仍只有GDP的三分之一,過去服務業都是為投資服務,也就是金融、房地產業,要轉型,還得花上許多時間。」 挑戰:整體風險仍在 整合與淘汰才剛開始,人治問題是關鍵他觀察,服務業服務的對象是人,因此中國「人治」的問題,是現階段服務業成長的最大阻礙。「貪腐情形還是很嚴重,這個問題不解決,服務產業的成本就很高。」一個血淋淋的例子,就是中國知名的財經媒體「21世紀網」,最近被爆出敲詐案。主編在中國央視新聞上自白,曾威脅企業下廣告,如果不從,就用負面報導攻擊該企業,不法獲利逾三億人民幣。 一名當地知名台商就私下告訴《今周刊》,這類問題在中國層出不窮。他們每年至少要花二百萬人民幣在這些媒體上登廣告,才能阻止惡意不實的報導。「所以,很多問題都和腐敗程度有關。現在還看不出有具體的動作來解決這個問題。」謝國忠說。 不過,謝國忠也認為,目前服務業的淘汰與整合「才剛開始」。「隨著產業規範的逐漸建立、穩定,服務業的發展才會真正起飛。」現在,我們正目睹中國服務業的轉型之際,台商要如何在這波轉型之中脫穎而出,真正拿下十三億人口的服務內需商機?投資人又要如何趁短期資本市場調整時,趁機卡位?無庸置疑地,這將是未來十年所有台商、企業主與投資人需要關注的趨勢。 中國經濟調結構,只有服務業成長動能強勁! 製造業占GDP比重 2004年 46% 2013年 43% 服務業占GDP比重 2004年40% 2013年46% 2013年服務業首度超過製造業資料來源:中國國家統計局從醫療、教育到環保 催生年產值逾40兆元! 1.服務業逐漸取代製造業 成為中國經濟主力軍 生產總值占GDP比重 2008年 2020年預估 服務業 42% 52% 製造業 47% 39% 農業 11% 9% 2.服務業也出現轉型 又以「新興服務業」最給力 2013年服務業總產值 各產業成長貢獻 新興 服務業 39% 批發零售 21% 金融 13% 房地產 13% 物流 10% 餐飲4% 3.這些「新興服務業」 就是為了填補過去經濟發展的缺口每年產值:逾40兆新台幣 醫療 生技 線上教育 幼教 環保 新能源 人力資源 法律諮詢 娛樂 文創 資料來源:IMF(國際貨幣基金組織)、中國國家統計局 教育 幼兒市場翻倍 學前教育人口 2004年 2000萬人2014年 4000萬人 中國幼稚園市場總收入 從2007年至2011年增加10倍 醫療 牙醫供不應求 就醫人數8億,牙醫11萬 7300人/1牙醫 中國人均醫療費用從2000年361人民幣成長到2012年2056人民幣,增加近5倍。 環保 治汙預算8倍 (人民幣)2000年 1015億元2012年 8253億元空氣汙染致死人數,在2010年中國是印度的2倍,OECD加總的3倍。 企業諮詢 法治觀念提升 會計業總收入(人民幣) 2002年110億元 2013年563億元 聘請法律顧問企業從2000年24.7萬家,成長至2012年44.8萬家。 資料來源: 中國國家統計局、中國註冊會計師協會 | ||||||

悠長假期後,港股不得不知的五件事 中環現場

來源: http://xueqiu.com/9773230778/32012955

大事一:突跌2000點後反彈勁 你抄底了沒有?

恒生指數假期前兩日累跌745點,從高位計累計跌逾2000點,並失守牛熊線(23172點)。但10月3丶6丶7日,港股已先跌後升,累計反彈490點。不用十八年,三日後又是一條好漢。美銀丶野村等都指政治事件,通常只拖累港股短線,很快就反彈。

外國勢力摩根士丹利周一已大喊低吸時機已到,君不見滬港通月底推出丶中國又放寬房貸,你還能無動於衷嗎?

空談無用,薦股最實際。摩根士丹利力推15只優質股,包括中國太保(02601)丶華晨中國汽車(01114)$丶新鴻基地產(00016) 丶華電國際電力股份(01071) 丶騰訊控股(00700)丶瑞聲科技(02018)丶工商銀行(01398)$丶香港交易所(00388) 丶蒙牛乳業(02319) 丶友邦保險(01299)丶中國移動(00941)$丶中國海洋石油(00883)丶四環醫藥(00460)丶新奧能源(02688)丶中芯國際(00981)$。

大事二:集資額愈少 新股升幅愈勁

這兩天在港炒新股,只記一句話就好「集資額愈少 升幅愈勁」。看這個表就一目了然。

這些公司的業務不值一曬,股價強勁的關鍵,說穿了就是「供應愈少,價格愈高」,當然市場是否有充足需求,就看保薦人的功力了。

不過,升幅最厲害的$壹照明(08222)$,卻只是配售予專業機構投資者,普羅大眾投資者在招股期內不能以0.5元認購,正是「這些機會不是我的」。壹照明上市後最低亦達3.5元,以此計算,升幅就大為失色了。

昨天截止招股的三和(03822)及雅駿(01462),集資額合共才只有2.6億元,但凍資額已達112億元。這樣龐大的需求下,你猜他們上市表現會如何?

大事三:旅客比居民多,澳門博彩股直墜地獄又折返人間

十一黃金周旅行的意義當然是觀摩人頭,香港有占中,旅客數目仍增長,澳門旅客增長無懸念,10月首6天訪澳旅客增16.3%至92.2萬人,相比澳門去年人口56.6萬人,恐怖嗎?

丁旺又如何?澳門8月旅客量創新高,同期博彩收益仍要下跌。十一假期公布的9月博彩數據,仍然了無生氣,同比下跌12%至256億澳門元,同比跌幅為5年以來最急。低處未見低?去年10月,濠賭收益刷新高(現為歷來次佳月份),瑞信料本月收益將跌近兩成。

不過,丁旺至少可沖喜股價,澳門官員9月底打「開口牌」博彩收益跌近12%,多家濠賭股十月首個交易日,跌至一年新低。後見旅客增長理想,隨即反彈,以市值最大的$金沙中國有限公司(01928)$ 為例,10月3日即市見底38.7元,過去兩天彈升逾1成至43.25元,擺脫一個月以來的「超賣」狀態。

再有券商籲候機入市,高盛稱第四季濠賭收入可望見底,投資者可伺機增持。不得不提,5月時個別投行也曾籲候機低吸⋯⋯結果不就說了嗎?

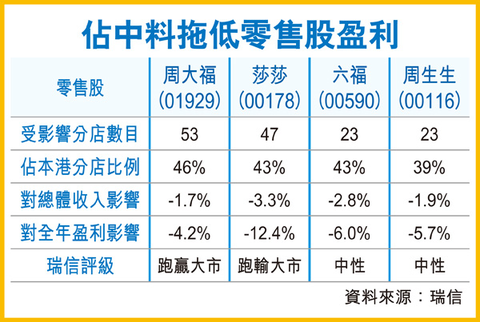

大事四:零售股中,關店最兇的周大福受沖擊最小

(瑞信評占中對零售股影響,圖片引自《香港經濟日報》)

占中由香港金鐘擴散至遊客旺區銅鑼灣及旺角,商鋪生意受到影響。香港零售管理協會預計,今年香港十一黃金周的零售銷售表現,將自2003年開放自由行以來首次錄得負增長。旗下30間會員公司中大部分指,10月1日至5日生意額較去年同期錄得30%至50%跌幅。

珠寶店周大福(01929)、周生生(00116)、六福(00590)均有不同程度關店。其中,周大福9月29日宣布30間分店停業,隨後於10月2日宣布重開。10月3日又突因市面情況再將28間分店關閉,10月4日再次全數重開,可見時局發展複雜難測。

綜合瑞信、高盛、里昂三家券商研報,都認為反應最為迅猛的周大福於本港零售股中受占中影響較小,其逾半盈利來自內地。瑞信及高盛均認為化妝品連鎖店莎莎(00178)首當其沖,其香港市場占比高達81%,且營運開支占銷售比例達35%,高於同業的12%至24%。

大事五:內房股雅居樂停牌,發聲明周.永康並非大股東

(圖左起:周.永康、雅居樂主席陳卓林的大姨(三鄉鎮前鎮長)在雅居樂別墅區,圖片來自港澳臺民間維權總會網站)

$雅居樂地產(03383)$ 自10月3日起停牌,停牌公告指有待內幕消息發布。被指與前中央政治局常委周.永康關系密切,公司於10月7日發表嚴正聲明,澄清周.永康並非公司大股東,有關指控毫無根據。

香港商人陳浩維上周在網站“港澳臺民間維權總會”發表一篇“周.永康為雅居樂大股東兼陳卓賢乾爹曝光”文章,指雅居樂與周.永康關系密切,集團更涉嫌協助清洗黑錢。

雅居樂指,陳卓賢(雅居樂主席陳卓林的五弟)與周.永康素不相識,更遑論有親誼關系。據港交所股權披露,目前陳卓林家族持有雅居樂約62%股權。

(港澳臺民間維權總會網站截圖,首頁小浮窗點開便是指控雅居樂的文章。)

(港澳臺民間維權總會網站截圖,首頁小浮窗點開便是指控雅居樂的文章。)

SDM教路,如何到港交所跳芭蕾! 中環現場

來源: http://xueqiu.com/9773230778/32190430芭蕾舞可能是最接近天堂的舞蹈,但買對芭蕾舞鞋跳舞還是要付錢的,這就難怪有芭蕾舞學校,也要涉足這個萬惡的金錢世界了~

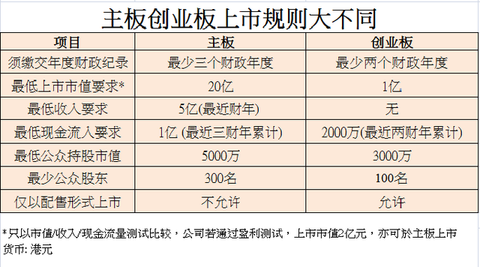

連鎖芭蕾舞學校爵士芭蕾舞學院$SDMGroupHold(08363)$ ,今日將以配售形式在香港創業板掛牌。配售價為1.5元,凈籌2610萬元。公司於香港有20間舞蹈學校,但最新季度卻是虧錢的,難怪要到創業板上市。

什麽是創業板?

創業板1999年11月成立,原意是鼓勵具增長性的公司上市,最初期上市公司就包括李嘉誠的TOM.COM。不過近年發展呆滯,連當初有份設計創板的羅嘉瑞最近亦嘆,創板已淪為「二奶板」。

創業板GEM (Growth Enterprise Market)

不是唱歌的這個GEM啦

港交所指,於創業板上市的公司都有較高投資風險,較適合專業務及具經驗的投資者,股價會較主板承受更大波動。用人話說,就是創板的公司都是初始公司,底子較孱弱,所以上市條件,跟主板要求亦差一大截。很多創業板公司更是連盈利都未有的。

創業板的一定是垃圾股?

也不一定。由於上市資格較寬松,過往於創業板上市的公司業務,可謂無奇不有。除較少見的除芭蕾舞學校外丶還包括建築師樓(思城控股,08320)丶電影公司(天馬,8039)丶賣燒豬的(喜尚,8179)…未能盡錄。

但業務奇芭,又不代表股價一定潛水的。相反,由於創板股票允許只經配售上市,發售股份每每由少數投資者持有,首日掛牌股價炒高的機會反而更高。

SDM今次配售股份僅分配予120名投資者,但其中25位已占所配售的99.1%。貨源歸邊下,自然有利股價炒上。不過小散們要註意,這些機會不是屬於我們的,盲目沖入隨時接火棒。

足球隊會升班,創板公司若達主板上市資格要求,亦可向港交所申請「升班」,$慧聰網(02280)$ ,就剛剛由創板升級至主板交易。

由於創業板股份風險較高,自然就未納入「港股通」之內了。最後多送一個冷知識,創板股份的代碼,都是8字開頭的。

一組20位數字讓「阿里健康」值400億? 中環現場

來源: http://xueqiu.com/9773230778/32405208

如果改個名字,身家增加90億港元。你改嗎?

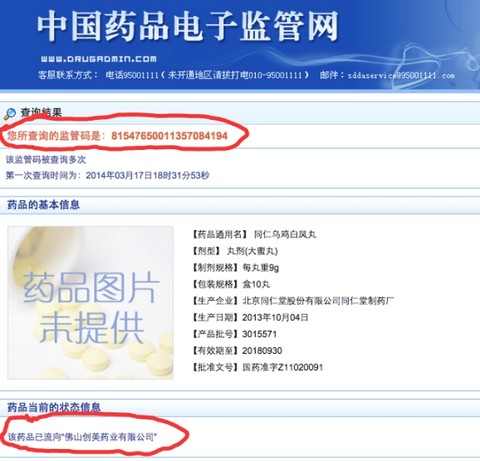

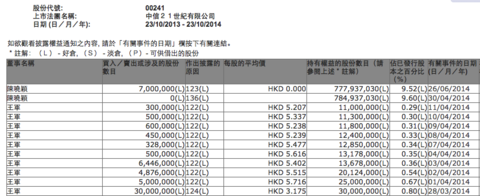

$中信21世紀(00241)$ 周二收市後發公告,將更名為“阿里健康”,周五(24日)上午9時起生效。雖跟實際業務發展無關,股價昨急升29%或1.11元(港元,下同),到4.99元收市,市值增90億。

逾400億市值背後,阿里健康賣得什麽靈丹妙藥?這得從一組20位數字說起。

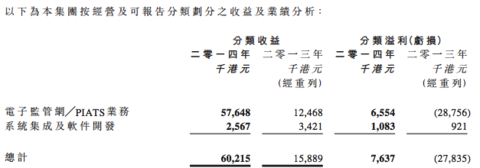

據中信21世紀今年3月底止全年業績,其近86%收入來自醫藥行業的電子監管網/PIATS業務達5,765萬,分部溢利655萬,占比達86%。

公司股東通函介紹,PIATS為中國唯一藥品產品監管系統。PIATS英文全稱是ProductIdentification Authentication and Tracking System,即產品識別、鑒定及追蹤系統。

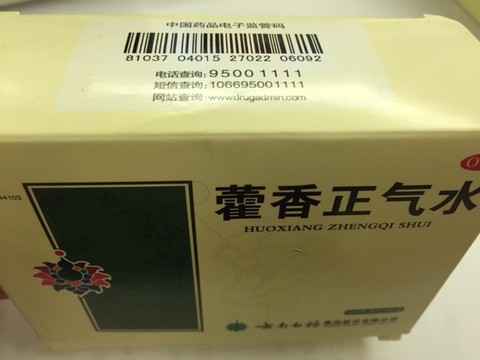

這一系統運行關鍵是每件藥品上會有獨一無二的20位電子監管碼(見上圖)。由制藥廠商印在藥品外盒上,藥物分銷商、零售商在藥品入庫時都會記錄此監管碼,而消費者購買藥品後可在“中國藥品電子監督網”查詢此監管碼,若監管碼被多次查詢,則代表有假貨風險。

中信21世紀如何從中創收?藥廠若使用PIATS,須向公司支付年費,申請印刷監管碼所需秘鑰,年費600元人民幣;無論年生產藥品1萬件或1億件,收費一樣。

據《國家藥品安全“十二五”規劃》,2015年年底前,我國將實現藥品全品種全過程電子監管。曾有中資券商將此視為中信21世紀的政策利好。

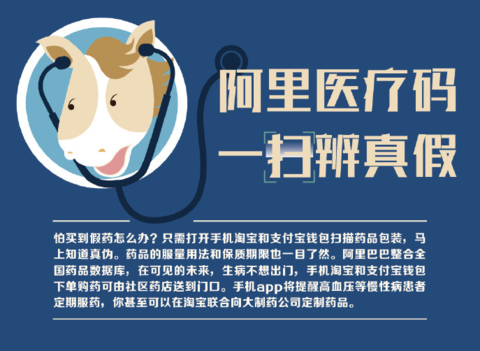

阿里巴巴今年1月夥同雲峰基金入股時,看中的不僅是中信21世紀現有的系統收費環節,給市場拋出的投資故事是,利用阿里的雲計算,打造醫藥大數據。並於7月推出“藥品安全計劃”,可用手機淘寶或者支付寶錢包掃描藥品監管碼辨真偽。

試想一下,你運營中國唯一一個官方認可的藥品電子監督網,可追蹤藥品從出廠、物流、零售全過程,你又能為這個網絡導入龐大的用戶群,得知他們購買藥品品種、次數及所處地區。將這些數據進行分析,你將得到一個寶藏,疾病預防、藥品市場推廣等不勝枚舉。

“理想很豐滿,現實很骨感。”其一,有醫藥界人士稱,2015年底前完成藥品電子全品種全過程電子監管現實難度仍較大;其二,這個系統準確性仍有待提升。

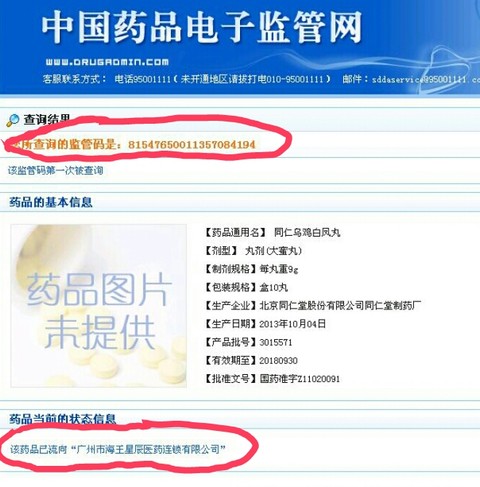

筆者3月中旬在廣州“海王星辰”藥房購入同仁堂生產的一盒“烏雞白鳳丸”,並於3月17日首次登陸“中國藥品電子監管網查詢”,網頁顯示為“監管碼首次查詢”、“藥品流通至廣州海王星辰醫藥”(上圖),跟購買地無誤。此後,該藥品一直存放在家中,至昨晚再輸入同一組監管網時,網頁卻顯示“藥品已流向佛山創美藥業”(下圖)。

其三,尤為重要的是,從理性估值角度來看,中信21世紀昨日市值達408億,而截至今年3月底止財年,公司虧損647.2萬,沒有市盈率。電子監管網/PIATS分部溢利僅764萬。有夢最美。或許你會說沒有市盈率才有想象空間,只怕夢醒時分人憔悴。

阿里首席技術官王堅已出任中信21世紀主席及行政總裁,他帶領著80名電子監管網/PIATS業務員工如何能帶來數以十億的盈利令人翹首以盼。

另需留意的是,按照香港上市規定,阿里在入股2年後方才能將資產註入中信21世紀。

中信21世紀前主席、執行董事王軍於3月28日以每股3.175元行使3000萬股期權,其後分9次減持1900萬股,套現1.046億,賬面獲利938萬。最後一次披露為4月11日持股1100萬股,其後於4月30日辭任執董,是否仍持股不得而知。王軍亦為中信集團前董事長。

***入股小資料***

2014年1月23日,阿里巴巴及雲峰基金,以每股0.3元,較此前收市價0.83元折讓64%,認購中信21世紀44.23億股,涉資約13.2億元,相當於擴大後股本的54%。翌日,股價急升372%,收報3.92元。阿里與雲峰基金出資比例為七三分。

***神秘女老板***

51歲的陳曉穎在阿里入股後留任執行董事、執行副主席。她於中信21世紀的持股由21%降至9.5%,持股市值升32億,設3年禁售期。年報披露,她於1989年成立私人投資公司江勝集團,且出任執行主席。據《紐約時報》報道,她的另一個身份是中共中央軍委副主席張震的兒媳。

***同門不同命***

中信21世紀更名為“阿里健康”帶來90億新增市值。“阿里”招牌倒不是每次都這麽靈光。今年8月5日,阿里入股的中國文化傳播(01060)公告將改名為“阿里影業”,次日股票成交1億元,股價卻紋風不動。

公司更於8月15日宣布,部分並購前的財務記錄或有不當處理,並可能需增加資產減值。停牌至今,停牌前收報1.61元,較阿里收購價每股0.5元,仍高222%。

跟著病毒學家 走進伊波拉危機現場

| ||||||

「第四級病毒」是病毒學家麥科明克(Joseph B. McCormick),在世界各地研究各種病毒的親身經歷。一九七六年,伊波拉病毒在薩伊爆發時,他就在當地追蹤病毒軌跡,親自探訪當地病患與死者家屬,他也是第一個赴伊波拉疫區調查的人。本書記錄了作者過去三十年與病毒作戰的努力,「我們也逐漸認知這場與病毒的戰爭尚未結束,每當我們稍有斬獲,就有新的戰役在新的戰場發生,新的疫情、新的病毒出現。」他豐富的經歷,以及對病毒的了解,更預言這是一場沒有結束的戰爭。以下是本刊特別摘錄麥科明克追蹤伊波拉病毒的第一手現場過程。 楊布庫這個名字不久後即激起全世界的恐慌,但在我接到強森(編按:卡爾.強森當時是美國疾病控制中心特殊病理部主任)的電報時,我從未聽說過楊布庫。電報上說,薩伊楊布庫爆發不明的出血熱,數人死亡,疫情仍在持續擴大。 由於強森人在亞特蘭大,只能猜測可能是拉薩熱、黃熱病、克里米亞剛果熱,或者是碼伯葛病毒(編按:又稱馬堡病毒)。不管是哪一種病毒,可以確定的是,感染速度快且致命。病徵包括鼻子、牙床出血,有時其他部位也會大量出血;嚴重的下痢讓病人脫水,皮膚乾得像紙,眼眶深陷。大部分病人在數天內死亡,所有治療方法都無效,各種抗生素都沒用,補充病患水分流失的靜脈注射,也沒有效果。事實上,這種病毒使病患內膜變成可以穿透,靜脈注射反而「淹死」了病患。很多病人住在交通不及的偏遠地區,根本得不到治療。 但在一九七六年前,碼伯葛病毒只在一九六七年時爆發過一次,後來再也沒有出現過。 拉薩病毒與碼伯葛病毒都有很高的死亡率,大約是一五%到三○%,但絕對沒有薩伊這次的無名病毒死亡率那麼高。假設它不是拉薩也不是碼伯葛病毒,而是一種全新的病毒,要怎麼辦呢? 強森在電報中說:「如果薩伊當局准許我們去做調查,你要不要參加?」 再渴望不過了。我曾在薩伊教書,也曾在楊布庫那樣的村莊待過好幾年,而且我懂薩伊通用的法語。 在薩伊,一名護士染病身亡今日我們對伊波拉所知,全來自她的血 強森答應隨時讓我知道楊布庫的最新動態,我們認為薩伊政府遲早會答應我們去調查,十月十九日,當我還在準備前往薩伊時,強森與韋布、英國波頓唐實驗室的鮑溫、安特瓦普實驗室的派汀與葛文,都分別自楊布庫一位病人的血液分離出病毒。當時這種還未命名的病毒看起來和碼伯葛病毒有點像,絲狀、呈奇怪的旋轉,對碼伯葛病毒試劑沒有反應,可能是碼伯葛病毒的親戚,但卻比它致命得多,事實上是比任何已知的傳染病都要致命得多,而且繁殖速度驚人。 雖然沒有人知道,但伊波拉病毒已經向南推進到了薩伊的首都。一位在楊布庫醫院工作的比利時修女麥麗安,住進了金夏沙的醫院,照顧她的非洲護士名叫瑪英嘉。沒多久,瑪英嘉就出現了伊波拉熱的初期病徵——高燒和頭痛。瑪英嘉聽過疫病的恐怖,在恐懼的驅使下,她拖著病痛的身體一家一家醫院去求診,不敢面對事實,只盼望有一個醫生告訴她,她得的是瘧疾,沒什麼好擔心的。當她輾轉於候診室與門診時,她讓接觸過她的人都暴露於伊波拉病毒中,但她並不知情,病況日益嚴重。 最後,她放棄掙扎,住進吉利瑪醫院。醫生急急忙忙為她注射碼伯葛病毒的「癒後血漿」,希望能有療效。所有接觸過她的人都做了檢疫。諷刺的是,從她身上取下的血液,後來變成了她對人類的饋贈,因為今日我們對伊波拉病毒的所知,幾乎全來自她的血液。 到達薩伊後,強森率領「世界衛生組織」的人員待在金夏沙;布萊曼則帶一支小隊前往北方數百哩遙的楊布庫。他們一去音訊全無,消失在內陸中。 就在此時消息傳來,瑪英嘉死了,疫病已傳開,少有人相信她會是唯一的受害者。一出機場,強森的工作人員前來迎接我,才坐進車子,他就說:「壞消息!疫情已經擴散到這裡來了,吉利瑪醫院已經展開檢疫工作。」他回過頭來對我一笑:「歡迎來到金夏沙,麥科明克醫師!」 離開唐古村時我已經在路上七天了,現在我有一個較好的伴侶,這名「善說者 」(編按:村中懂法律、受過教育、可以翻譯的人)是個和氣的年輕人,還是個老師,通法文,也熟知林嘎拉語與桑地語兩種方言 ;更棒的是,他熟知這附近的地理。號稱「薩蘇邊境公路」的是一條小路,奇少的輪胎痕顯示沒有多少人走這條路 。邊界關防沒人看守,一根木條橫在路中權充關卡,絲毫沒有阻擋人們入境的意思。 我們抬起木條,就進入了蘇丹國境, 往前十哩,終於碰到關卡,是個小小的營區,一個指揮官帶著幾名小兵。指揮官是個滿臉鬍鬚的大塊頭,看到我們大吃一驚,大概是很少人打從這裡經過。現在就要看大頭目的信管不管用,雖然說最壞不過是被迫打道回府,但是,我也將失去調查伊波拉病毒蹤跡的機會。 在蘇丹,要救治的人都死光了我想去醫院探查,連司機都不想載 我表明身分後,把大頭目的信交給指揮官,大頭目的用印與封緘讓他印象深刻,他抬起頭來說:「歡迎來到蘇丹,一起喝杯茶?」 我們三人隨他進入營區,所謂營區,不過是幾間鐵皮小屋,充滿懶洋洋、昏昏欲睡的氣息,他指示小兵為我們倒來半溫半熱的茶,問道「來此有何貴幹?」 我說,聽說蘇丹境內有疫病爆發,會造成高燒、出血症狀。一看他的神色,我就曉得他知情。 「那是尼薩拉的疫病,現在,疫情已經擴散到這一區的首府瑪里地。」他說,尼薩拉傳出疫情後,不到數個星期疫病就傳到了瑪里地。他問:「我還是不明白,你要去尼薩拉做什麼?」 我說:「我是一個傳染病學家,我的工作是找出這個病的來源。」 顯然他從來沒聽過這種行業,他說:「尼薩拉現在不需要醫生了,你要救治的人,全都死光了。」 尼薩拉是一個約三千人的小城,自英國殖民時代以來都靠一個棉花工廠為生,它是全城唯一的經濟來源,也是伊波拉熱的源頭。 當我抵達尼薩拉時,表面上看來小城一切如常,人們照舊幹著自己的營生,並未驚惶失措,但當「善說者」趨前問一個人醫院怎麼走時,那人臉色大變,做了個奇怪的手勢,嘟囔了一下,就走開了。 我問:「他有說醫院在哪裡嗎?」 「善說者」說:「就在前面街上,但是他說我們不應該去,那是個不好的地方。況且現在醫院裡已經一個人都沒了。」 我問:「他有說為什麼嗎?」 「我問了,他不肯回答。」 好奇心驅使下,我叫司機開往醫院。他一點都不想去,他不想靠近任何接近醫院的地方。 醫院裡,空無一人怪病奪命,護士和病人全跑光 醫院是個一層磚房,門沒上鎖,裡面空無一人。幽暗的玄廳後面是空蕩蕩的病房,酸味撲鼻而來,那是排泄物混合著乾涸血液的味道。這是醫院僅有的病房,原先可能是男女病人混住;所謂的病床不過是一床床鐵架,病人必須自備床墊。我大聲叫了叫,只聽到自己的聲音迴蕩在空房裡。 正當我打算離去時,一陣腳步聲傳來,一個壯實的男人朝我走來,白色的醫師袍污髒不堪。他說:「我是穆罕默德醫師。」 自我介紹後,我問他醫院裡的人呢?他說:「全跑光了,護士、病人全跑光了 。」「但是你沒走。」 「我能怎樣,我是個醫生呀!」 「為什麼大家全跑光了?」我問。 「病人死得那麼快、那麼多,他們擔心自己也會死,我不怪他們。」他的語氣就像個打算與沉船一起殉職的船長。 穆罕默德說,總共有十三個病人感染上這種他從未見過的怪病,其中七人死亡。他又憤怒又迷惘的說:「我一點辦法都沒有。」 「這個病有什麼症狀?」我問。 「病人無法吞嚥,全身劇痛,眼睛裡的血管破裂,牙床流血,高燒不退。」 「誰是你的指標病例(編按:即第一個病例)?」 穆罕默德說,是一個棉花廠男工人,就住在城外的社區,因為高燒、頭疼、喉嚨痛、腹疼、下痢、便血住進醫院,七天後就死了。他很可能是蘇丹境內第一個伊波拉病例。 就在我要離去前,穆罕默德說:「我忘了說一件事,我讓一個病人轉去瑪里地,那裡的醫院比較好。」 他一定看到我臉色大變,急忙問:「有什麼不對?」 「沒什麼。」我說。 我不想讓他更難過,把病人轉往瑪里地,很可能就是疫病擴散的原因。諷刺的是,如果疫病沒有擴散到瑪里地,尼薩拉的疫情也不會有人知道。 就同大部分非洲病患一樣,指標病例也是由家人照顧,就在他死後不久,他的哥哥也感染了,他比較幸運,活了下來。奇怪的是,指標病例的妻子成日與先生接觸,卻一點也沒感染,後來的血清檢驗,也證明了她真的沒受到感染。 棉花廠裡,驚見屋頂蝙蝠窩糞便滴到地板,可能是傳染源 和醫生談完話後,我們前去拜訪指標病例的妻子,她已經帶著兩個孩子返回娘家居住。她大約十八、九歲,頂多二十出頭,我們想知道她的先生到底自哪裡感染疫病。我想知道在他病倒前去過哪些地方?被蟲子咬過嗎?曾去打獵嗎?吃過污染過的東西嗎?打過針嗎? 種種限制讓我幾乎無法建立這位病人的歷史,但我還是篩檢出幾種可能。首先,醫院本身就可能是傳染途徑,那裡的針頭重複使用,也沒有檢疫隔離措施,其他人 可能是這樣感染上的。 接下來我必須清查疫病是不是有一個共同來源?還是由指標病例傳染給所有人?我查訪了另外四個病患的家屬,發現他們都和指標病例接觸過。但這樣的證據還是不夠,我決定到棉花廠一訪,會不會它就是伊波拉病毒從自然界的宿主傳到人體的地方? 雖然棉花廠經理想要幫忙,但他也茫無頭緒。棉花廠是幾棟磚房與木房,廠內有兩個驚人景象,一是骨董紡梭機震天價響,這裡的機器,簡直可以送進紡織博物館;二是混在棉花纖維、灰塵味中,屋內有一股很不容易辨識的怪味。我仔細搜索味道來源,眼睛轉向屋頂,陳年的屋頂早就由白轉灰再轉黑,部分地方完全腐朽了,我馬上知道怪味的來源。 蝙蝠。 熱帶非洲的屋頂常是蝙蝠窩,入夜,這些夜行動物成群飛出覓食,當屋頂腐朽了,蝙蝠糞就滴到地板,熱氣讓它混合著棉花纖維味、灰塵味,發出了無以名之的怪 味。我在非洲待得夠久了,知道蝙蝠是一種無害的動物,以前,我們常戴著棒球手套抓蝙蝠,純是好玩,不會傷害牠。非洲居民對蝙蝠習以為常,覺得沒什麼好擔心 的;就我來說,我不禁懷疑蝙蝠在這次伊波拉病毒傳染中,是不是扮演了一個角色? 蝙蝠的糞便會是伊波拉病毒的寄身處嗎?若是如此,伊波拉病毒當初又是怎麼跑進蝙蝠身體內的?我們必須假設伊波拉病毒對蝙蝠完全無害,只會對人類或其他靈長類造成傷害。這並非不可能,後來的研究發現,病毒在不同物種中有著不同的適應性。問題是,我們無法證明蝙蝠是元凶,因為薩伊的病人並沒有與蝙蝠接觸的證據。不過,蝙蝠在非洲無所不在,這也不能證明什麼。 要證明病毒來源,須對蝙蝠進行詳盡化驗,但我手頭缺乏設備,隨後趕來的「世界衛生組織」小隊,倒是蒐集了一些蝙蝠,但取樣不正確,不但無法分離出伊波拉病毒,也無法證明蝙蝠和伊波拉熱病有什麼關係。 我也懷疑伊波拉病毒是不是由蘇丹傳播至薩伊的?如果是蝙蝠傳染,一隻蝙蝠絕對無法竟功。兩地交通不便,也不可能有人從尼薩拉長途把病毒帶到楊布庫。此外,兩地沒有貿易往來,棉花廠的產品是由朱巴運到卡土穆或奈洛比(Nairobi),並不出口到薩伊;從薩伊也沒什麼東西好進口到尼薩拉的。 小玻璃瓶裡,藏著伊波拉密碼十年後才有能力解謎,但為時已晚 離開尼薩拉前,我留了一份備忘錄給唐.法蘭西斯醫師(Don Francis)。在那份備忘錄中,我指出了指標病例是誰,詳述疫病爆發經過,如果他們想訪查存活者或醫師,可以和誰聯絡等等。我想這樣一份備忘錄應是相當完整的,同時,它也證明了我是第一個到達疫區的調查者。 接著,我們去了距離楊布庫北方八十哩遠的阿布麻玻子(Abumombozi),當時曾謠傳薩伊疫病的指標病例曾搭車前往阿布麻玻子,所以我想知道此處是不是也有病例。一位醫生說他沒聽說有疫病,倒有幾個病人出現斑疹傷寒的症狀。這位醫生會不會把伊波拉熱病和斑疹傷寒搞混了?楊布庫最早的幾個病例不也是誤診為斑疹傷寒?但是我無法證明,因為沒有新的病例,舊病例又沒有留下檢體。 我回到楊布庫時,隊員們還忙著在鄉下採取血液樣本、查訪有多少人曾暴露於伊波拉病毒中。他們急著想知道我此行的結果,兩地疫情到底有沒有關聯?當我說沒有關聯時,他們很失望。我說:「從一地到另外一地,要經過四個不同部落的行政區,而且,人們也沒有長途旅行的動機。」他們有點懷疑我的結論,畢竟兩地同時間爆發疫病,很容易讓人聯想兩者相關。三年後,我的結論才被證明是對的。 數週後,軍機載著一批貨到金夏沙,那是六百個楊布庫居民的血清樣本,準備送往「疾病控制中心」化驗伊波拉病毒抗體。那時我們無從知道,在那些小玻瓶中,隱藏著一個與伊波拉病毒無關的秘密,這個秘密就像阿拉丁神燈裡的精靈,被緊緊鎖在「疾病控制中心」的冰箱裡,直到十年後,我們才掌握了足夠的知識之鑰,去解開那個謎。但那時,一切都已經太晚了。

| ||||||

Next Page