中國建築2013年報分析之:「地產」or「建築」? 草帽路飛

http://xueqiu.com/3727797950/29049897地產or建築? 中國建築(601668),到底是一家地產公司,還是一家建築公司?因為地產業務和建築業務的業務模式有很大的不同,我們不能從營業額角度來比較分析。淨資產和淨利潤的比較更為合理,由於淨資產不易拆分,所以本篇著重從淨利潤角度分析中國建築的兩大業務。

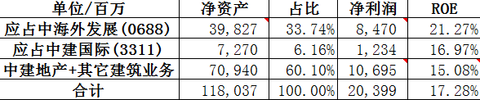

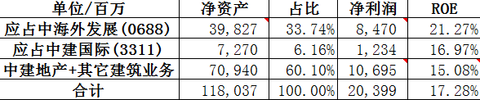

我們仔細閱讀了中國建築(601668)、中國海外發展(0688)和中國建築國際(3311)的2013年財務報表,並根據大陸和香港的會計準則差異,拆分統計出了中國建築兩大業務(地產和建築)的淨利潤佔比,如下圖:

查看原图

查看原图註:因報表中無明確數據,上表計算結果與實際有一定出入,具體步驟不便公佈。

從圖中可以看出,截止2013年末,地產業務淨利潤約為107億元,佔全年淨利潤的比例為:52.5%,其中值得注意的是2013年中建地產實現淨利潤22.4億元,同比增幅182%。

截止2013年末,建築業務的淨利潤約為97億元,佔全年淨利潤的比例為:47.5%。

可見,從淨利潤角度,2013年

中國建築的地產業務淨利潤已經超越建築業務,我們預計未來兩年地產業務的淨利潤佔比還將繼續擴大。原因是地產業務當前的ROE水平仍然高於建築業務的ROE水平,見下圖。

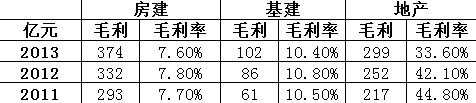

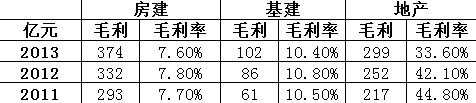

查看原图

查看原图 註:ROE計算直接採用:當年淨利潤/年末淨資產

2013年末,中國建築的ROE為17.28%,其中中海外發展(0688)的ROE為21.27%,中建地產和集團核心建築業務的ROE水平為15.08%,若剔除中建地產因素,集團核心建築業務的ROE水平可能會更低。

當前集團地產業務的ROE水平>集團建築業務的ROE水平,這是不爭的事實。

但目前地產行業產能過剩的拐點即將出現,2014年一季度,中國建築地產業務銷售額369億元,同比去年下降17%(這其中去年剛剛開始發力的中建地產銷售業績更是下降了接近30%),地產全行業除萬科之外,其餘幾家龍頭企業的一季度銷售數據均表現不樂觀。隨著地產行業黃金十年的結果,接下來地產行業的調整期勢必導致地產行業ROE水平的逐步下降,但因為地產行業銷售額和結算期的延後效應,預計地產業務淨利潤和ROE的影響會在2015年之後才逐步顯現。

未來中國建築業績提升的發動機將主要依靠建築業務ROE水平的提升,但地產行業的衰退勢必會傳導至建築行業,建築業務如何突圍?是一個值得關注的話題。

中國建築2013年報分析之3:資產負債率 草帽路飛

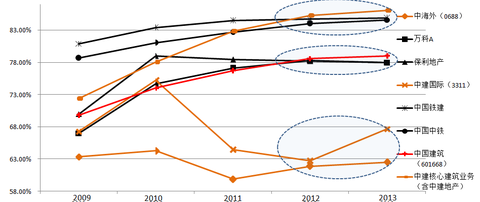

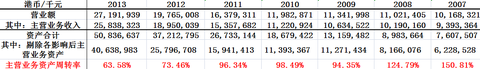

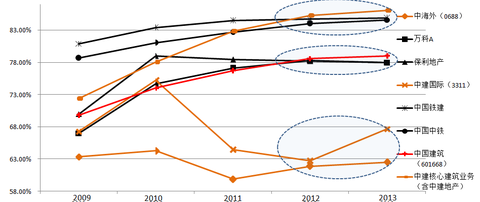

http://xueqiu.com/3727797950/29411260在杜邦分析中,ROE=銷售淨利率*資產周轉率*槓桿倍數,過去三年中國建築三大主營業務的毛利率在持續微降(下圖)。

查看原图

查看原图 從長期角度看,我們也不能指望一家企業的管理費用可以持續的節約,因此,過去幾年中國建築三大業務的淨利率改善並不明顯。那麼過去幾年中國建築ROE水平不斷提高的原因便是資產周轉率和財務槓桿的不斷提升,資產周轉率本篇暫不討論,接下來我們重點分析中國建築的負債情況。

1、資產負債率逐年攀升,接近監管紅線;核心建築業務負債率已達極限 中國建築(601668)是一家綜合性的建築地產商,為便於分析其資產負債率,我們選取了三家地產企業(中海外地產、萬科A、保利地產),三家建築企業(中建國際、中國鐵建、中國中鐵),並對這七家上市企業(其中中海外地產和中建國際是中國建築控股的子公司)過去五年的負債情況進行了分析。其資產負債率變化趨勢如下圖所示:

查看原图

查看原图註:上圖已儘量消除國內外會計差異等因素,但與真實數據仍可能存在一定出入。

對上圖數據,我們有以下結論:

a.過去五年中國建築(601668)的資產負債率逐年攀升,從2009年的69%,已攀升至2013年的79%;國資委對央企資產負債率規定為工業企業不得超過75%,非工業企業不得超過80%,中國建築的資產負債率已經逼近國資委的監管紅線,今後企業規模擴張將受到槓桿無法繼續提升的限制。

b.將中國建築(601668)的資產負債結構拆分為三部分:中海外(0688)、中建國際(3311)和中建核心建築業務(含中建地產)後,可發現兩家港股上市子公司的資產負債率並不高,在同行業的比較中,中海外和中建國際的資產負債率均為行業最低水平。而中建核心建築業務的資產負債率水平則相當高,2013年已達到86%,超過了表格中全部七家上市公司的資產負債率水平。

c.以近兩年的數據看,上述七條負債率曲線大致分為三個梯隊,第一梯隊的負債率水平均超過了84%,主營業務均為建築業務;第二梯隊的負債率水平在78%左右,主營業務為地產業務;第三梯隊的負債率水平低於68%,主要為中國建築在香港上市的兩家子公司。

d.觀察第一梯隊的三條曲線,近五年都呈現了逐步攀升的態勢,這說明過去幾年建築行業都經歷了一輪加槓桿的過程,

單純的規模擴張不能解釋建築企業槓桿增加的原因,因為同樣過去幾年在地產行業也經歷了規模的快速擴張,但地產企業的負債率曲線並沒有呈現平滑的上升趨勢(甚至保利地產的負債率在過去四年都是微降的過程),一種可能的解釋是:建築行業的業務結構在過去幾年有了一定的變化,新擴展的業務需要更高的槓桿資本投入,這就是過去幾年在建築行業興起的BT業務。e.同樣為建築企業,為什麼中建國際(3311)的負債率曲線呈現低位的震盪變化,並沒有跟隨其他幾家建築企業逐步擴大財務槓桿呢?觀察中建國際的財務報表可以發現,其承建的很多BT項目並沒有及時併入當年的資產負債表,而是隨著項目回購期的來到而逐步並表的,比如在2013年中建國際的資產負債表便因一筆BT項目應收款的到期而急劇增長,這種會計處理的差異導致其無法與國內上市的建築企業報表做橫向比較。關於BT業務的更多討論,我們希望再後面的文章中展開,本篇暫不討論。

2、財務槓桿受抑制之下如何突圍? 中國建築的財務槓桿在2013年顯然已經達到了監管紅線,但另一方面,我們看到2013年其建築業務累計新簽合同額繼續大幅增長,規模擴張的腳步並沒有停歇,在財務槓桿受抑制之下如何實現企業經營的突圍?在今年1月份召開的「中國建築2013 年度投資業務座談會上」中建總公司總經理、中建股份公司總裁官慶提到了兩個方向:一是加速投資業務回款,改善企業現金流,從而加速總資產的周轉速度;第二點便是融投資模式創新,探索了信託、基金等創新融資模式,實現資產負債出表,但受制於政策等多種因素,實施過程估計任重而道遠。

下一篇希望討論一下有息負債。

中國建築2013年報分析之4:BT業務專題研究 c

http://xueqiu.com/3727797950/29545586本打算繼續分析中國建築的負債構成,但因本人能力有限,在負債結構中還未發現可深入研究討論的亮點,因此本篇轉而討論中國建築的BT業務。

在上篇中我們已經提到,過去幾年建築行業的業務結構發生了較大的變化,新興的BT業務規模迅速擴大,並成為各大型建築公司競相爭取的對象。BT業務是機會還是陷阱,我們需要逐步揭開它神秘的面紗。

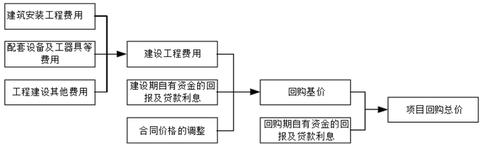

1.BT業務簡介BT(Build-Transfer)即建設-轉讓,是由業主通過公開招標的方式確定建設方,由建設方負責項目資金籌措和工程建設,項目建成竣工驗收合格後由業主回購,並由業主向建設方支付回購價款的一種融資建設方式。上面是專業術語的定義,說通俗點就是,政府需要搞市政工程但當期沒有現金支付給施工單位,所以就跟建築方約定:你先墊資把工程建完,等我有錢了再分期回購工程項目,你墊資的利息我也全包了。

一個大型的BT項目從設計招標、開工建設、工程完工,到政府分期回購直至最終移交往往長達數年,這其中涉及到的多項影響因素,如回購方式、回購分期、貸款利息、原材料價格變動等均需在一開始的招標合同中規定清楚。

BT項目與傳統招標項目相比,所改變的主要是資金給付時間和是否需要給付融資回報:傳統的政府建設項目是資金即時支付,且由於不存在墊資,所以不需要支付融資回報,而BT項目中建築商需要墊資直至政府回購款支付完畢,所以政府需要向墊資人支付融資回報。

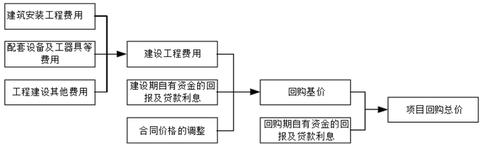

這裡需要注意的是:在BT合同中,甲方(一般是政府下屬市政建設公司)承諾的回購款總額中包括了乙方(建築總承包商)從銀行獲取項目貸款的利息支出和乙方自有資金的利息回報;在項目建設完工後的分期回購階段(回購期),甲方也必須支付回購期乙方自有資金利息回報和相應的貸款利息。下面這張圖大致反映了一個BT項目的回購總價構成。

查看原图

查看原图註:上圖來源自網絡,非本人專利

2.BT業務的高槓桿分析為什麼說BT業務是高槓桿的業務?以BT模式建造的工程項目,整個建設工期的資本投入都需要由建築承包商提供,建築承包商的自有資金是無法滿足BT項目前期的巨額資本需求的(當然也是不經濟的選擇),針對政府優質BT項目的「項目貸款」(指以項目的資產、預期收益或權益作抵押取得的一種無追索權或者有限追索權的債務融資,因為BT項目具有了類似政府按期還款的背書,各大銀行也是非常樂意去做的)便應運而生。

從建築承包商逐利的角度出發,因為甲方(政府)承諾為BT項目建設所投入的資金提供利息補償,所以自然是銀行項目貸款資金投入的比例越高越好;但從甲方保證工程質量和工程工期的角度出發,建築承包商自有資金投入的比例越高越好。在實際業務中,按照國家有關投資政策,BT項目投資方的自有資金比例一般不能低於30%,所以BT項目中建築企業向銀行申請的項目貸款比例不能超過投資總額的70%。

需要注意的是,上面提到的建築企業30%的自有資本金投入並不指建築企業的股東權益,而是其現金流投入,或者說是建築企業的貨幣資金或者銀行存款投入。

a.我們首先假設一家剛註冊的建築企業無任何有息負債和其他應付應收款項,其承接了某項BT項目並投入了30%自有資金,另外取得了銀行的項目貸款作為剩餘70%的資金投入該BT項目,那麼在該BT項目中該建築企業的實際資產負債率已達到70%;

b.考慮到項目的實際運營中,企業會產生諸多應付款項(因為企業自己就是資本投入方,所以項目的預付款項不會太多,實際過程中應付款項應該遠大於預付款項),即對上下游的無息負債(應付職工工資、應付材料費等),所以實際運營過程中反映到企業資產負債表中的資產負債率遠大於70%;

c.此時我們再考慮這家建築企業在承接該BT項目前已經在槓桿經營並從銀行取得了一些信用貸款或者抵押貸款,該企業在之前實際運營中的資產負債率已經達到60%~70%的水平,也即是說建築企業在該BT項目中30%的自有資本投入本身就是具有槓桿的自有資本。這麼算下來建築企業在BT項目中的實際資產負債率將遠遠超過70%。

d.理論上來說,BT項目的槓桿水平應該是普通建築業務槓桿水平的1.7倍(如果普通建築業務採用70%的資產負債率,那麼BT業務可以達到的極限理論資產負債率將是91%),但實際應用中估計小於這個數值。這便解釋了我們在上篇文章中提到的:為何過去幾年建築企業的資產負債率一直在上升的原因。

3.BT業務的現金流消耗分析BT業務的工程施工階段幾乎不產生正的經營性現金流入,因為大部分BT項目合同中規定的回購期都是自BT項目完工之後的年度開始。所以顯而易見,BT項目在完工之前會給企業帶來大量的經營性現金流出,即使BT項目完工後的回購期,政府的回購也是分期進行的(往往回購期在兩年以上),所以當建築企業開始大量承接BT項目時,其開始幾年的經營性現金流會比較難看。

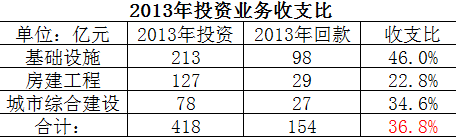

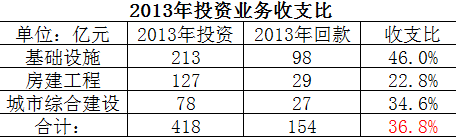

查看原图

查看原图上表顯示的是2013年中國建築投資業務(已刨除地產業務)的收支比,中國建築的投資業務包括了BT項目、BOT項目、融投資帶動總承包和城市綜合建設項目,其中BT項目投資佔據了投資業務的絕對比例,因此可以將上述業務合併討論。可以看出,2013年中國建築投資業務總現金流支出為418億元,而現金流回款則僅有154億元,投資收支比為36.8%,2013年投資業務的經營性現金流為-264億元。

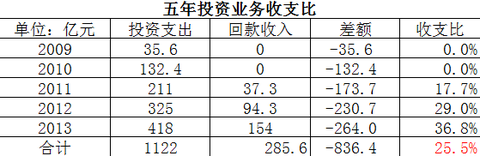

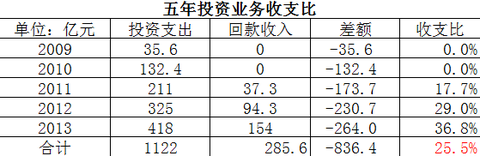

下面再來看過去五年中國建築投資業務的投資收支和現金流情況:

查看原图

查看原图我們不難發現:

a.過去五年中國建築投資業務規模在不斷擴張,投資支出逐年遞增。從2009年的不足36億元,到2013年的總投資支出418億元,規模增長了十倍之多,這也從數據層面佐證了BT業務近幾年在建築行業突飛猛進式的增長;

b.投資業務回款情況較弱,投資項目經營性現金流極差。過去五年投資業務合計支出1122億元,而投資業務回款合計僅為286億元,投資業務收支比僅為25.5%。五年合計產生現金流出836億元,這看起來是一個相當可怕的數據;

c.但經過前文的分析,我們已經明白BT項目承接的初期階段現金流入是極少甚至沒有的,比如2009、2010年中國建築初期涉足BT投資業務時便沒有現金流入產生;隨著初期投資BT項目的完工並移交,過去三年每年的現金流入都在逐漸增加;

d.值得關注的是表格最後一列投資業務收支比的變化,過去三年該數據從17.7%增長到36.8%,呈逐年遞增態勢。一方面我們看到的是投資業務現金流的逐步改善,隨著項目回款期的紛紛到來,BT業務回款再投資實現內生性增長指日可待;另一方面我們也應該想到,由於總企業資產負債率已達到極限,中國建築或許不得不放棄一些高槓桿高資本消耗的BT項目,在被迫壓縮自己的投資步伐,優先股的試點發行或許能解其燃眉之渴,我們期待中國建築重新調整自己的發展節奏。

4.BT業務的優勢

一項高槓桿、高資本消耗、長週期且低現金流回報的業務為何能夠引來各大建築商的青睞並給整個建築行業的盈利模式帶來巨大的變化呢?關於這個問題背後的原因,本文不再展開討論,僅提供一些定性的意見供大家參考,若有必要會在今後的研究中深入剖析。

a.在BT建築模式下,建築商擁有了更多的主動權?在市場競爭日趨激烈建築市場,普通建設項目中建築公司沒有話語權,業主處於絕對強勢地位,建築商的話語權十分有限,而BT項目中建築承包商可通過事先談判確定其在一般項目中難以實現的經濟利益訴求,並以書面形式在合同中體現,後續施工階段建築商便擁有了更多的主動權。

b.BT項目通過其高槓桿的模式,可以快速擴大企業的資產負債規模,為追求規模經濟和規模發展優先的企業提供了彎道超車的機會?

c.無論我們信與否,BT項目可以為建築企業帶來高於普通建築業務的毛利回報,這一方面可能源於BT業務對參與方的高資質要求,將普通建築企業擋在門外,導致競爭不太慘烈?另一方面作為甲方的政府部門對項目成本控制的訴求不高,這中間滋生了一些灰色利益地帶?

d.BT項目建設合同事先已明確規定了項目回購總價款,並承諾了項目資本投資入的利息回報,加之BT項目建設的較長週期,這樣一種長期且穩定的資本回報方式是建築企業所歡迎的?

e.BT合同的甲方為政府所屬的資本運營中心,這種具有政府背書的信用,能夠為項目回報提供更多的保障?

最後,作為中國建築的小股東,在BT業務上,我們認為近期需要關注的兩個方向,宏觀方面,隨著房地產景氣度的下降,作為政府收入重要來源的政府賣地收入勢必下降,在此情況下各地政府如何保證BT項目的按期回購,值得關注;在微觀方面,隨著前幾年建設BT項目的完工移交,今明兩年BT項目將迎來大規模的回購期,各建築企業BT項目現金流回款情況值得關注。

中國建築分析之6:中建國際(3311)的再融資迷局 草帽路飛

http://xueqiu.com/3727797950/30243378(閱讀提示:本片涉及數據較多,內容偏晦澀,認真閱讀可能需耗費30分鐘以上的時間,若快速瀏覽,可直接跳轉至尾部結論)

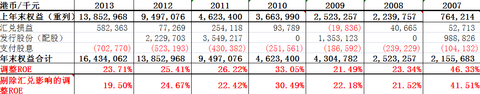

上篇提到激烈的市場競爭導致了國內建築行業毛利率水平過低,而「中國建築國際集團有限公司」通過差異化競爭,在保障房和基建投融資細分市場取得的優異成績值得我們借鑑和學習,但在分析中建國際的建築業務之前,我們發現其近幾年通過香港證券市場多次配股融資,致使其淨資產收益率受到再融資的影響嚴重,無法準確的分析其主營業務的盈利能力和盈利趨勢,因此在做主營業務分析之前,我們首先需要解開其近幾年在資本市場中頻繁的「再融資迷局」。

1.企業簡介首先我們來簡單認識一下這家企業:中建國際全稱「中國建築國際集團(03311)」,為中國建築(601668)的全資子公司「中國海外集團」的重要上市資產,2013年中國海外集團對中建國際的控股比例為57.06%(過去五年的控股比例分別為:57.06%,57.08%,61.86%,62.06%和62.47%)。

2005年7月,中建國際在香港證券交易所首發上市。彼時中建國際主要在香港經營建築業務;2006年公司合併了中國建築旗下的澳門建築業務並開始進入印度市場;2008年進入阿聯酋建築市場;自2009年開始海外市場虧損嚴重,公司逐漸收縮海外業務,至2013年基本無海外市場建築業務;2010年中建國際開始介入內地基建投資融資市場,於2011年介入內地保障房投融資建設市場,並迅速做大規模,截止2013年末內地市場營業額佔公司總營業額的比重達到49.6%,內地市場貢獻毛利佔比更是達到74.7%;目前這一趨勢還在逐步擴大中;2012年公司收購併控股遠東環球(0830),進入海外幕牆市場,至今經營業績不佳。

2.融資紀錄 在公司經營版圖和業務規模迅速擴張的同時,公司在資本市場的運作亦是風起云湧:

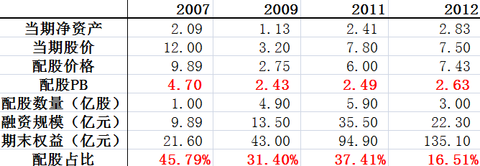

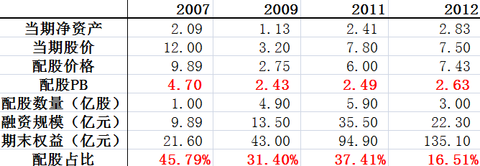

2007年8月公司以9.89元公開招股1億股,融資9.89億元,2007年6月末公司每股淨資產為2.09元,當時股價約為12元,完成後股本5.98億股,融資PB=4.73倍;

2008年4月1拆4後股本變成24.4億股;

2009年9月公司以2.75元向原有股東配股4.9億股,融資13.5億元,2009年6月末公司每股淨資產為1.13元,當時股價約為3.2元,完成後股本29.39億股,融資PB=2.43倍;

2011年5月公司以6.0元向原有股東配股5.9億股,融資35.5億元,2011年6月末公司每股淨資產為2.41元,當時公司股價約為7.8元,完成後股本為35.86億股,融資PB=2.49倍;

2012年7月公司以7.43元向原股東配售3億股,融資22.3億元,2012年6月末公司每股淨資產為2.83元,當時公司股價約7.5元,完成後股本38.87億股,融資PB=2.63倍。

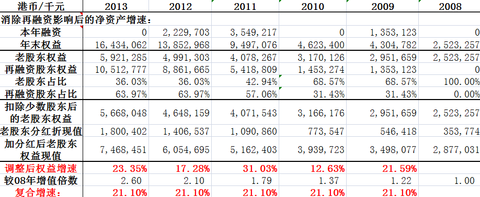

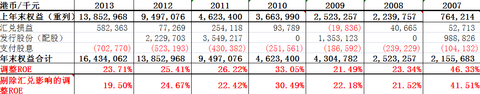

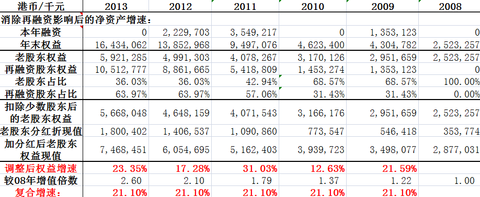

查看原圖3.驚人的「單位淨資產增速」

查看原圖3.驚人的「單位淨資產增速」2007年初,中建國際的所有者權益合計為7.64億元;而至2103年末,其所有者權益合計增至164.34億元。七年時間,所有者權益增幅21.5倍,年化複合增長率51%。單單依靠企業的內生性增長,這基本是不可能完成的任務。七年時間,四次成功的高價再融資,是其實現規模快速擴張的關鍵因素。以上是從企業整體角度出發,那麼從企業個體股東的立場出發,這幾年的淨資產增速又如何呢?

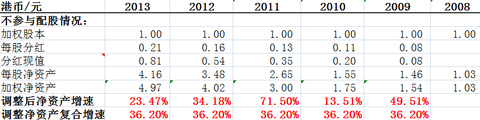

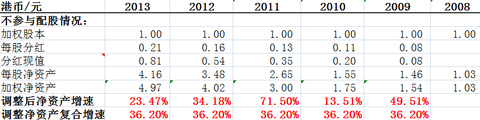

a.假設一:原始股東不參與配股因2008年中建國際進行了拆分擴股,為便於計算,我們選取其08~13年這六年的每股淨資產、每股分紅等數據,根據相關假設計算出了其過去5年的淨資產增速。

查看原圖

查看原圖上表中假設一原始股東自2008年末至2013年末期間並未參與公司的三次配股再融資行為,其持股數量一直未變,我們假設其在2008年末持有1股公司股份。另外我們假設每年分紅後該股東可將當年紅利進行再投資並能夠獲取每年10%的復合收益率。

2008年末該股東的每股淨資產為1.03元,至2013年末該股東的每股淨資產增至4.16元;並且在2013年末該股東通過分紅再投資獲得了0.81元的紅利現值;因此至2013年末該股東的加權淨資產為4.97元。通過上表我們可以計算得出:

若不參與配股,該股東過去五年的淨資產復合增速為36.2%;五年時間淨資產增值4.83倍。這樣的復合收益率相當驚人!細心觀察可以發現,在2009、2011和2012年其單位淨資產增速特別快,背後的原因就是:在這三年間公司進行了高價再融資(平均再融資PB為2.5倍,這還沒有考慮公司在2007年進行的一次PB=4.7倍的再融資),若原始股東不參與高價配售,則其淨資產當年會因為其他股東的溢價入股而受益。

b.假設二:公司過去五年未進行過再融資我們本篇文章的目的是為了獲得「剔除再融資影響後的公司主營業務盈利能力和盈利趨勢」,因此我們不妨假設公司過去五年從未進行過再融資行為(這也與其母公司過去五年的行為相同)。需要注意的是,若假設公司未進行過再融資,那麼公司的業務規模便無法快速擴張,公司盈利能力和淨資產增速也不會增速如此之快。那麼該如何剔除公司再融資的影響呢?

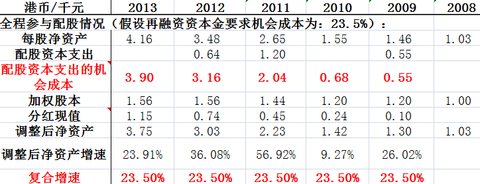

我們不妨假設最近的三次再融資行為均為外部新增股東增資行為,且均以當年末淨資產的1倍PB入股,我們再通過調整新舊股東的持股比例,計算其調整後淨資產增速,以此便可基本消除再融資行為對公司盈利能力和盈利趨勢的影響。 查看原圖

查看原圖為便於展示,上表僅列示了計算過程中的部分數據,通過計算結果我們可以發現:

在消除過去五年間的三次再融資行為影響後,中建國際的調整後母公司股東權益復合增速為21.1%,這樣的結果也是非常優秀的,可以比肩過去五年間銀行業和地產業的輝煌成績。

c.假設三:原始股東全程參與高價配股在實際過程中,因為配股價格往往低於二級市場的當時報價,所以大部分原始股東都會參與配股行為(若不參與則短期來看會造成原始股東股票市值的損失),那麼在全程參與過去五年三次配股的情況下,股東的實際收益情況如何呢?我們也需要進行考量。在此之前有一個變量需要確定:

在每次參與配股的過程中,不斷追加的資本金期望獲得長期回報是多少?或者反過來考慮:如果這部分資本金不參與配股而另作他用它能夠獲得長期回報是多少?即我們後期投資資本金的機會成本是多少?再投入資本金的機會成本要求越高,原始股東的復合收益率便越低。下面兩張表格,分別按照再投資資本金的機會成本為7%和23.5%計算得出:

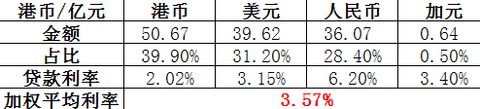

查看原圖

查看原圖 查看原圖

查看原圖可以發現,若假設再投資資本金的機會成本要求為7%,那麼五年全程參與三次配股再融資的原始股東權益的復合增速為36.2%,這個回報與文章的第一種假設(假設不參與所有配股融資行為)相同,但是原始股東後期追加的資本金僅能獲得年化7%的投資回報。

若假設再投資資本金的機會成本要求為23.5%,那麼五年全程參與三次配股再融資的原始股東權益的復合增速也為23.5%(前面提到過上述兩數據變動趨勢為負相關,通過計算可以發現兩者在23.5%處相交),這個增速也是相當誘人的。從理論上講,這個增速應該是與文章的第二種假設(假設公司過去五年未進行過再融資)相同的,之所以出現2.4%(23.5%-21.1%=2.4%)的計算偏差與我們所選取的數據準確度以及簡化的計算過程有關。

通過上述對比,我們可以發現:

即使長期表現再優秀的企業,原始股東若參與高價再融資,其長期投資收益率也會被追加投入的資本金快速稀釋。

4.總結思考a. 從長週期看,頻繁的高價再融資對原始股東的資本積累有著驚人的促進作用;

b.文中提到的不參與配股從而獲得長期高額回報的行為僅適用於中小股東,實際上這種中小股東在中建國際也是不存在的,因為在上市初期,中小股東無法以淨資產的價格獲得相應股份,但這不妨礙我們通過數據分析,得到普遍適用的結論;

c.作為大股東的中國建築股份公司是必須要參與配股再融資的,否則將有可能失去企業控制權;另外沒有大股東的不斷注資,便沒有中建國際過去多年的驕人業績,大股東的不斷注資能夠長期獲得20%以上的復合業績增速,說明這些資本投入是非常值得的;

d.中建國際在過去七年間業務規模及資產規模的快速擴張離不開香港市場高效的再融資環境,好的融資環境才能催生出好的成長企業;

e.最終我們得到了中建國際剔除再融資因素影響後的淨資產回報率約為21%,這為我們下一篇的分析提供了可靠的基礎數據。

中國建築分析之7:紅籌股的護城河 草帽路飛

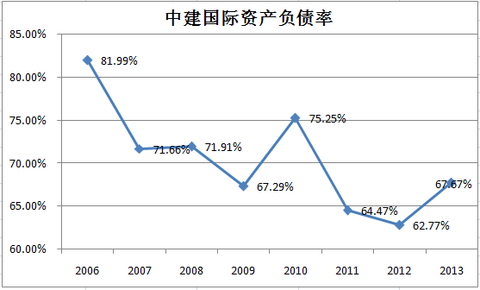

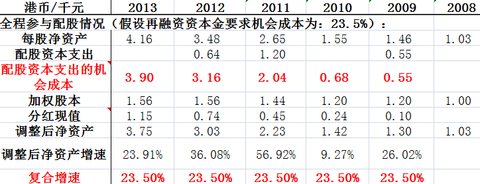

http://xueqiu.com/3727797950/303873431.中建國際資產負債率分析在之前的發文(參見中國建築分析之3)中我們曾提到中建國際相比國內同業較低的資產負債率源自香港財務會計處理方式與大陸不同,現在我們需要糾正這個錯誤,我們認為兩地財務會計差異並非主要因素,導致其資產負債率較低的主要原因是其在港股市場頻繁的再融資行為。中建國際過去八年的資產負債率趨勢如下圖所示:

查看原圖

查看原圖在上一篇中我們曾重點提到中建國際在過去七年中有四次重大再融資行為,再結合上圖我們可以看出:

a.2007、2009、2011和2012這四年中建國際的資產負債率都有明顯的下降趨勢,這與集團在這四年進行了大規模的再融資行為相吻合;

b.更進一步分析,上述四次再融資規模分別佔當年年末股東權益的46%、31%、37%和17%(數據在上一篇表格中可查),這與上圖中曲線的斜率變化完全吻合(2007年和2011年資產負債率曲線急劇下降,2009年曲線下降稍緩,而2012年曲線僅微降);

c.相比同行業普遍接近80%的資產負債率水平(參見中國建築分析之3),中建國際當前68%的資產負債率水平並不高,通過進一步增加槓桿水平,使企業ROE得到進一步提升的空間依然很大。

2.低廉的財務費用加槓桿就是要增加負債在總資產中的比重,負債分兩種:有息負債和無息負債。無息負債的佔比跟企業所從事的主營業務種類以及企業的經營管理水平有直接關係,短時間內不易快速改變。而有息負債的佔比企業是可以在短時間內進行有效調節的。

在足球場上有一類人需要特別注意,他們叫:跑得快的跑不死。同樣在資本市場上有一類企業也需要你認真對待,他們叫:紅籌股。主營業務在內地,上市地點在香港,連續多年業績優良,這類企業我們稱之為紅籌股,紅籌股的負債成本優勢是一道很深的護城河,對未上市或者在國內上市的同業企業來說,這是望塵莫及的。

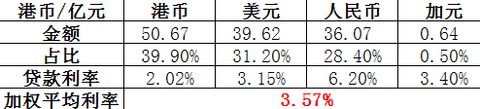

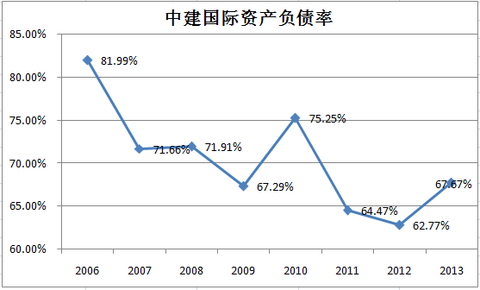

截止2013年末,中國建築國際集團連續三年入選恆生可持續發展企業指數,首次入選道瓊斯可持續發展企業指數,標準普爾上調其長期企業信貸評級至[BBB],2014年1月惠譽及穆迪亦將企業投資評級分別提升至[BBB]和[Baa2],這些獨特的優勢不僅使得企業過去7年在香港市場成功完成四次股權再融資,同時也為企業取得低廉的信貸提供了重要支持。2013年公司首次發行5億美元五年期擔保票據年化利率約3.15%。年末公司負債結構如下圖:

查看原圖

查看原圖若不考慮企業待轉讓負債中的部分銀行借款,2013年末集團借款總額(包括票據)合計127億港幣,其中人民幣借款佔比28.4%,平均借款利率6.2%;外幣借款佔比71.6%,平均借款利率2.53%,

全部有息負債加權平均負債利率僅為3.57%。

3.再融資OR加槓桿?香港市場低廉的信貸成本,給中建國際提供了很深的護城河,那麼更進一步加大負債水平是不是中建國際的必然選擇呢?從管理層的角度出發,我們認為這並不是最優選擇。

別忘了,中建國際是過去連續多年為股東創造復合回報超過20%的紅籌股,是三大評級機構一致評級為[BBB]級的優質企業,是大股東中國建築股份公司的優良海外融資平台,是投資人多年給予3倍以上PB的優秀公司,在當前國內上市母公司估值過低並且失去再融資功能的情況下,大股東是絕對不會錯過中建國際這塊護身符的。

大股東通過向中建國際注資(配股或定向增發),迅速做大中建國際的業務規模,同時主動壓縮其他建築業務(重點是房建業務)的規模,以此達到總公司「控制房建、強化基建」的調結構目標,同時公司更大比例資產在香港市場得到合理的估值水平,在完成總公司業務結構調整的同時也達到了企業市場價值提升,這不失為一箭雙鵰的好策略!

4.讓雪球滾起來再融資增加了所有者權益,使企業負債率下降;企業可以繼續增加廉價信貸去擴大業務規模,使總資產繼續膨脹,資產膨脹導致企業負債率再次上升,然後又是下一輪再融資,下一輪獲得廉價負債,如此循環,就像在斜坡上快速滾動的雪球,越滾越大。

當然這一切的前提就是要有廣闊的市場空間和優良的企業業績。當下國內的投融資建設市場大發展,且容量巨大,恰好給中建國際提供了這樣的發展空間;過往的業績也已經證明中建國際能夠為股東帶來可觀的回報。萬事具備,東風已起。

中國建築研究之8(完結篇):中建國際「變形記」 草帽路飛

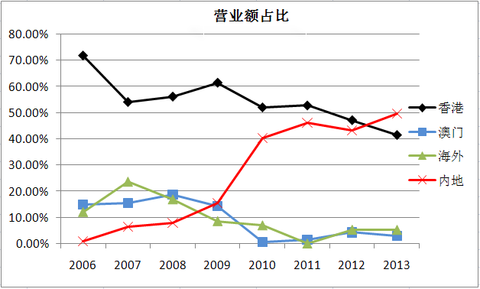

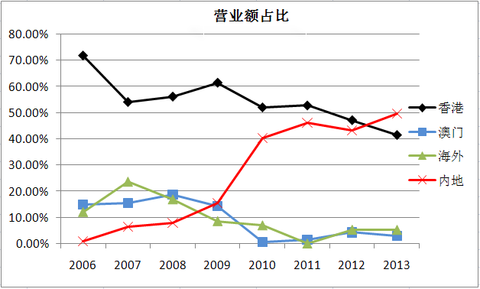

http://xueqiu.com/3727797950/30526200關於中建國際的發展歷程,我們已在第六篇簡單介紹過,過去八年中建國際逐步從一家主營業務在香港、澳門及海外的國際建築公司,發展成至今超過一半營業收入和超過七成毛利在內地的建築企業集團。2006年至2013年中建國際營業額佔比按地區分佈如下圖:

查看原圖

查看原圖中建國際業務「變形」的過程,是大股東中國建築股份公司進行戰略佈局和戰略嘗試結果,

在觀察中建國際具體業務變遷之前,我們先來分析其幾項重要財務指標的變化過程。

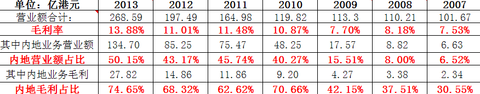

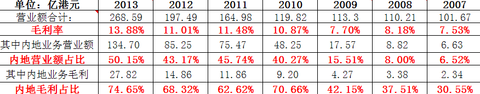

2.毛利率不斷攀升

查看原圖

查看原圖從上表可以看出,過去七年中建國際的毛利率從7.5%穩步提升至13.88%。毛利率提升的主要原因是公司從原來在香港主營建築業務,逐步演變至今的內地BT業務為主導。2007年,內地業務只貢獻了7%的營業額和31%的毛利,2013年內地業務則貢獻了50%的營業額和75%的毛利。投融資建設(BT)較普通建築業務有更高的毛利水平,這一點從中建國際的業務變遷中可以得到很好的印證。

3.周轉率逐步降低投融資建設業務從融資建設合同簽訂到建設、移交直至業主回購完畢,時間跨度往往較長,其為建築商帶來高毛利的同時,建築工程總資產周轉率也在不斷降低。

為更好分析中建國際的資產周轉率變化趨勢,我們選取了其過往年度的主營業務營業收入數據和主營業務總資產數據(將中建國際在內地的熱電供應項目和高速公路BOT項目予以剔除),其中主營業務營業收入包括了:建築工程合約收入、BOT建築工程合約收入、BT項目利息收入、基建項目投資收入和幕牆工程業務收入;主營業務總資產即:在總資產中扣除了投資物業、可供出售之債券、特許經營權、熱電供應設備資產之後的資產。最後我們再剔除當年再融資的影響。中建國際主營業務資產周轉率計算結果如下表:

查看原圖

查看原圖通過上表可見,中建國際主營業務資產周轉率呈逐年下降趨勢(從2007年的151%下降至2013年的64%,降幅超過57%),尤其是最近三年下降趨勢更為明顯,主要原因還是公司近三年開始大量介入內地保障房投融資建設和基礎設施投融資建設業務。

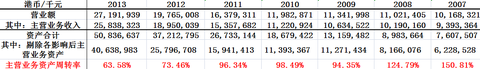

4.淨資產收益率穩中存憂?從投資者的角度看企業盈利能力,最終還是要體現在ROE上面。過去幾年中建國際業務變遷帶來毛利率水平提升的同時,總資產周轉率卻在不斷下降,那麼過去幾年企業的ROE變化如何?

查看原圖

查看原圖上表分別計算了還原股息收益消除融資影響的ROE和在此基礎上剔除匯兌損益影響的ROE。因為中建國際目前主營業務在內地,報表採用港幣計價所以產生了因人民幣升值帶來的匯兌損益,站在大股東的立場我們應該將匯兌損益因素予以剔除,所以我們重點關注剔除匯兌影響的調整ROE。

過去七年中建國際的ROE水平並沒有隨著企業毛利率水平的提升而提升,也與企業資產周轉率的變化趨勢並不一致。這說明毛利率和周轉率兩者發生反向作用的結果是企業最終ROE水平保持了基本平穩。

但觀察2013年企業的ROE水平首次跌破了20%,這是一個不太好的信號。我們知道當前國內建築行業整體的ROE水平並不高,中建國際雖然注重高端的BT項目,但其ROE水平難免也會受到行業整體水平的拖累。當然從長週期來看,一家企業能夠保持15%以上的ROE水平就不容易了,我們不能對其奢求太高。過去七年,中建國際業務的規模和業務類型在不斷發生著變化,因此我們也不能通過其過往業績判斷其未來的盈利表現。未來,我們只能拭目以待。但我們相信:企業是人經營出來的,優秀的管理者,會不斷為投資人帶來驚喜。

5.唯有改變,才能不變中建國際在香港有30多年的公屋專業化建設經驗,是香港本地綜合實力較強的建築承包商,但為何中建國際沒有偏居一隅,精耕香港市場,而是在不斷地擴大業務規模,拓展業務區域?實際上中建國際市場擴張的過程是曲折艱辛的,今天的市場佈局是管理者不斷地進行市場嘗試和市場選擇的結果:

2005年企業上市融資後,受制於香港市場行業空間有限,中建國際決定選擇進行區域拓展。2006年開始進入澳門市場,金融危機後,澳門的建築市場一直萎靡不振,企業主動放棄在澳門的規模擴張,專注高端市場,寧肯放棄規模,絕不放棄盈利,截止2013年末,澳門市場的營業額始終徘徊在10億港幣的規模,澳門市場營業額佔比卻從2006年的15%,下降到了3%,但澳門市場的毛利率水平卻始終維持在15%以上。如今堅守終於帶來了希望,2013年末澳門分部與美高梅集團簽訂了價值105億港幣的建築合約,打破了集團以往的合約記錄。

2006年中建國際開始海外業務嘗試,先後進入印度建築市場和阿聯酋建築市場,但受全球金融危機影響,海外業務出師未捷便虧損,痛定思痛,2008年企業主動全面停止海外業務擴張,09、10年公司處理掉海外業務的全面尾盤工程,2011年公司的海外業務營業額降至0。金融危機過後,海外建築市場有了新的轉機,2012年公司收購遠東環球,開始了海外市場新的征程,這一次,他們選擇的細分領域是幕牆市場。

2009年中國政府出台大規模經濟刺激政策,中建國際開始進入內地建築市場,依託公司在香港30年公屋建設經驗,公司於2010年開始介入內地保障房投融資建設市場和基礎設施投融資建設市場並成為母公司在內地重要的BT業務發展平台;內地非BT建築業務競爭激烈,毛利較低,且沒有香港市場成熟的建築產業化發展,致使建築工程工期較長,企業總資產周轉率較低,所以基本建築業務的ROE水平過低,公司自2009年進入內地市場後便主動壓縮非BT建築業務的規模,目前公司在內地的建築業務超過90%為BT項目。

在區域拓展的同時,企業也沒有放棄在香港本地的建築業務,香港建築業務的毛利率水平雖然不高,但卻能為企業帶來較高投資回報,原因就是香港建築市場成熟的產業化運作模式,這種模式能夠大大雖短建築週期(比如建築商採用立體預置組件建築方法後,一項平時需要30個月才能完工的工程,施工期最多可縮短至五個月),提升企業的總資產周轉率。但受制於香港市場的行業空間,近年來,公司在香港市場的營業額增長趨勢並不明顯。

改變一定會遇到各種驚險、曲折和艱辛,但有時候改變也是一種被迫的抉擇,通過反覆的嘗試,中建國際管理者向投資人證實了:唯有企業業務的不斷改變才能有今天股東回報的持續不變。

目前來看,中建國際的經營戰略為主攻內地保障房和基建BT業務,穩固香港市場的建築業務,精選澳門高毛利建築市場,逐步嘗試海外幕牆市場。

(註:我們過去用了接近四個月的時間在關注和分析中國建築以及整個建築行業,至此可能要贊停一段時間了,洋洋灑灑寫了八篇文章,其中的諸多觀點、結論都是我看報表拍腦袋想出來的,與現實情況必然存在諸多偏差,總之,目前我們的理解:建築行業競爭激烈,毛利率水平較低,槓桿較高,ROE水平不是很理想,BT建築業務對建築企業資質要求較高,所以競爭不是很激烈,大型的建築企業在BT業務中存在競爭優勢,所以在向BT業務轉型的過程中的建築企業ROE存在提升的可能性,另外BT業務的市場空間才剛剛打開,未來幾年存在業務爆發的可能性。具體到中國建築最吸引我們的還是估值水平,其次是其擁有的兩家優質海外平台,中海地產和中建國際。最後中國建築是半個地產企業,我們認為其地產價值是不容忽視的。)

閱讀提示:

中國建築2013年報分析之1「合併利潤表」

http://xueqiu.com/3727797950/28970755中國建築2013年報分析之2:「地產」or「建築」?

http://xueqiu.com/3727797950/29049897中國建築2013年報分析之3:資產負債率

http://xueqiu.com/3727797950/29411260中國建築2013年報分析之4:BT業務專題研究

http://xueqiu.com/3727797950/29545586中國建築2013年報分析之5:「骨感」的建築業務

http://xueqiu.com/3727797950/29932125中國建築分析之6:中建國際(3311)的再融資迷局

http://xueqiu.com/3727797950/30243378中國建築分析之7:紅籌股的護城河

http://xueqiu.com/3727797950/30387343註:文章僅代表個人觀點,其中數據、結論必存在諸多錯誤,請辯證思考。

看房人數劇增 美國9月NAHB住宅建築商信心創9年新高

來源: http://wallstreetcn.com/node/208354

隨著就業市場鞏固,民眾開始釋放先前被壓抑的需求,住宅建築商報告稱買家看房數(buyer traffic)自夏初開始急劇擡升,美國住宅建築商信心在9月攀升至近九年以來的最高水平。

路透社報道稱,周三NAHB(全美住宅建築商協會)/富國銀行公布的數據顯示,9月住宅建築商指數升至59,8月為55。這是該數據連續第四個月上揚。今年上半年,該指數保持漫長的低迷狀態。

9月數值為2005年11月以來最高水平。數據高於50表明對市場前景持樂觀態度的建築商較多。

NAHB主席Kevin Kelly在公開聲明中表示:

自夏初以來,全國各地的許多市場建築商們報告稱,買家的興趣和數量均有所回升,這是一個積極的跡象,表明住房市場正在朝著正確的方向發展。

獨立住宅銷售分項指數自上個月的58增加至9月的63,為2013年12月以來最高。

下半年獨立住宅銷售預期指數升至13個月以來最高,從上個月的65升至67。買家看房預期由42升至47,創下2005年10月以來新高。

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

三和建築(3822)重新上市記

重新再上市的三和建築(3822)在4個小時前已發出招股書,其前身是現時稱為仁瑞國際(2322,前三和集團)的主要業務。該業務早於2003年3月「沙士」高峰時候股市低潮時的2003年4月上市,所以不受人注目,保薦人為星展亞洲。

當時

招股價67仙,

股本有3億股,即上市市值只有2.01億,上市當年盈利為5,273萬,即市盈率不足4倍。而當時入票的人數98人,加上原有股東3人,剛好就是最低超過上市要求100人的101人,連上員工89人,即是股東有190人,較現在最低要求的300人還要低,可以見到這家公司的集中度非常高。

上市後,股價平靜無波,更跌破

招股價,但在2007年因為為本身業務關係進軍越南造船業務,股價一度暴升至

1拆10股後的1.16元,即在4年間上升10.6倍。之後股價在基本因素無驚喜下逐步回落,之後又憑著市值細少並產生賣殼炒作,2009年,

更發出股權集中之公告。

2010年10月,公司宣佈出售主要業務,即今次上市的資產三和建築的主要股權予大股東,作價1.4億,以現金及不計息承兌票據支付,並把套現所得全部派發,即每股4.6仙,以抵銷所有承兌票據。以當時大股東持股約71%之水平計算,大股東只需出資4,300萬即把公司取回,實在是空手套白狼。

根據公司

通函,在出售前的幾年,每年營業額頗為穩定,營業額約4,000萬至5,000萬,毛利維持在2,000萬以上。但在2008年,營業額下降至900萬,毛利只有400萬,2009年,公司營業額只有4千元,並錄得1,596.4萬的虧損,面臨業績低點。在出售當年的2010年,營業額回升至5,700萬,毛利1,300萬,可見業務已出現好轉,據公司稱,2010年好轉原因是因為投標增至100次,中標3次,加上收回帳款所致,所以可以見到業績差劣可能有些人為成份。

在出售業務後,

公司大股東把股權售予一名據稱於深圳進行地產物業租賃及投資的鄭菊花,其當時已持有2,424萬股,其餘股東則透過金利豐這名配售代理把大部分股權出售,只剩下約1,432萬股,賣盤價及出售價均為11.6仙,合共套現2.494億元。如不計未出售的股票,即所有大股東淨現金獲利約2億左右。但其後之表現卻使人大失所望,公司業務沒有重大變化,在最近更說要開展

貿易業務,最近又說要

搞地產,完全沒有方向,但卻在不停地集資。

這個集資之旅,其實自賣殼後已開始,當時已立刻

進行一次配售,但

失敗,其後股價在

2012年及

2013年8月進行兩次配售各6億舊股(或

現時5合1後的1.2億股),集資約6,000萬,之後

進行1供1,又1送2紅股,每股18仙(合股前3.6仙),即為1供3,每股6仙(合股前1.2仙)。

至於三和建築的業務,在賣盤後,公司接單進取了,更進入澳門市場,盈利在透過積極投標及會計手法下猛增。根據

披露,2012年營業額不足1億,2013年跳增至3億多,2014年增至接近5億,盈利則由2012年的2,400萬,增至今年的1.27億,今次上市預計股價為1至1.5元,市值則在4至6億之間,市盈率約在3倍至不足5倍,較當年相比,確實在更便宜至相若水平,但

今次經辦人則多了一定炒股味道,除了金利豐(1031)外,還有太陽證券、大凌集團(0211)的長雄證券,有些財技背景的阿仕特朗、軟庫金匯等等,雖然是用羅兵咸核數,但妖味不滅,所以這隻股是危是機很難料,但可以料到,它是第二次上市和第二次成就殼股了。

新股三和建築:不受關註,但確有價值

來源: http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2926&extra=page%3D1

|

新股三和建築:不受關註,但確有價值 作者:格隆

I、新股有風險,但也提供超額收益 在格隆看來,投資的超額收益主要來自信息不對稱的預期差。這種預期差主要表現為兩個方面: 一,別人都沒有預期到,你預期到了,你可以早買。 二,大家都預期到了,但你研究得比別人深,你可以重買。 在你對價值判斷正確的前提下,早買和重買都會帶來超額收益,這在新股上體現的尤為明顯,這也是格隆幾乎每家新股都不放過,都會去研究的原因:相比上市很久的公司,新股存在太多信息不對稱,只要你足夠勤奮和專業,你就能踢掉其中的風險因素而挖出蘊藏的價值。

相比阿里巴巴上市時的全球矚目,萬人空巷,很多中小公司的上市幾乎是無人關註,悄無聲息——但這也給市場留下了足夠信息不對稱的挖掘機會。香港錯失了阿里巴巴這個新股讓很多市場人士扼腕,但如果不從市值規模上做比較,而是只是從上市首日漲幅等數據比較,近期不少香港上市的新股表現絲毫不遜色阿里巴巴。本期格隆再解剖一只很少被市場關註,但格隆自己覺得確有價值的新股:三和建築。

II、地基行業概況 三和建築是一家專註於地基工程的承建商,從事地基行業經驗超過20年。在2012年以前,三和建築的項目全部來自香港本地。2012年開始公司取得澳門一家酒店大樓的地基項目,從此打開澳門市場。 下圖中顯示了由香港政府統計處發布的2006年至2013年香港總承建商承接的地基工程總額。從圖中可以看出,2009年金融危機之後香港的地基工程總額加速增長,由2009年的523億港元增長至2013年的1118億港元,年複合增長率20.9%。其中公營建築工程增長尤為迅速,從2009年的187億港元增長至2013年的623億港元,年複合增長率35.1%,公營工程的占比也由2009年的35.8%上升至2013年的55.7%。

下表中列出了香港五大地基承建公司在2013年的收入及市場份額。可以看到三和建築並不在香港前五大地基承建公司之列。以三和建築2013-2014財年的收入來估算其市場份額,三和建築約占香港地基工程2.65%的市場份額。

III、三和建築財務及投資亮點 三和建築營收由2012財年(2011年3月至2012年3月)的0.98億港幣增長至2014財年的4.93億港元,年化複合增長率為201%,凈利潤從2012財年的0.24億港元增加至2014財年的1.27億港元,年化複合增長率為207%。公司2014財年毛利率為33.6%,凈利潤水平為25.8%,均為建築公司中較高水平。

三和建築毛利率水平較高主要有如下兩個原因: (1)三和建築所經營的地基服務屬於建築行業中技術含量較高同時也是毛利率相對較高的業務。關於這一點可以參考剛上市不久的新股創業集團(2221)。創業集團的營收主要來自三塊業務:地基工程,毛利率水平為27.8%;土木工程,毛利率水平為3.8%;一般屋宇工程,毛利率水平為19%。由於創業集團的業務包含毛利率較低的土木工程和一般屋宇工程,因此創業集團的綜合毛利率只有18%。 (2)三和建築的機械設備都是公司自有,而很多公司的機械設備都是租用,因此三和建築在地基工程的毛利率也會高於同行。

雖然是一家傳統行業的公司,三和建築的盈利能力甚至高於很多信息行業的公司。2014財年公司總資產收益率(ROA)為20.3%,凈資產收益率(ROE)為51.8%。公司財務狀況穩健,2014財年財務成本覆蓋率(運營利潤率比財務成本)為14.27倍。

格隆要提醒的是,上文的行業分析中,可以看到地基行業的市場比較分散,因此不能簡單用行業的增長來預測公司的營收增長。公司的營收增長還要看公司的在手訂單情況。三和建築在招股書中披露了2015財年的在手訂單情況,如下表所示。由於下表中的第一個項目“澳門綜合發展項目”的完工時間尚未確定,出於保守考慮我們不將其計算到三和建築2015財年的收入當中。僅剩余四個項目的合約綜合也達到了8.86億港幣。據此計算2015財年三和建築的營收增長也比2014財年的4.93億港幣有80%的增長。

IV、簡單總結 三和建築從事的地基工程為建築行業中毛利率較高的子行業。 公司目前財務狀況健康,利潤率水平和凈資產收益率水平都處於行業上遊。 2015年在手訂單可以保證公司下一財年的營收增長。 公司發行後總股本為4億,招股價1-1.5港幣對應公司2014財年靜態PE3.1-4.7倍。如果公司按照2014財年靜態PE4倍以下定價(1.27港幣),則格隆的意見是,相對市場上其他建築行業公司估值具有明確的吸引力。

|

當建築家遇上畫家 朱泙漫屠龍記

http://johnchrysostom.blogspot.hk/2014/10/blog-post_31.htmlFury是一套多年沒有出爐以坦克決戰為題的戰爭片,當中有若干經典場面如坦克步兵協同進攻和納稅德國虎一型坦克(Tiger I)以一敵四美國主力雪曼坦克(M4A3E8 Sherman),均令筆者回憶起年少時砌模型和玩戰棋的童年歲月。剛巧這天2014年10月31日中海油田服務(02883:HK)受近月油價大跌和中國海洋石油(00883:HK)業績不理想令股價在這天由52週高位跌至低位15.40港元,收市反彈至16.18港元,成交急增至62,224,809股(三個月平均成交量11,346,80股)。

筆者拙文『The Blood of War』曾分析中海油田服務(02883:HK),其實由中國海洋石油(00883:HK)、中海油田服務(02883:HK)和布蘭特原油價自2004年開始走勢可見,三者波幅雖然大概一致,但中國海洋石油(00883:HK) 和布蘭特原油價近年開始橫行,但中海油田服務(02883:HK)升勢大方向未止。究竟原因是中國求油若渴,而三大中國石油國企鉅人中國石油化工(00386:HK)、中國石油(00857:HK)和中國海洋石油(00883:HK)均面臨油源枯竭之苦,因此開採油源的資本開支永遠有増無減。值得留意是中國海洋石油(00883:HK)「二零一四年中期業績公告」披露其桶油主要成本爲43.20美元/桶油當量,由於中國海洋石油(00883:HK)的油田主要在中國沿海,除非油價跌穿並長期低於43.20美元/桶,否則三大中國石油國企鉅人勘探資本開支不減,中海油田服務(02883:HK)仍有生意做! 有人說1942年史太林格勒之役(The Battle of Stalingrad)是納粹德國轉捩點,但為什麼盟軍要遲到1944年6月6日才反攻諾曼第呢?其中一個原因是1944年5月盟軍戰略性轟炸成功令納粹德國位於洛伊納(Leuna)由法本公司(I.G. Farben)開發的煤轉油產能徹底摧毀,令其產量由每天92,000桶減少僅得5,000桶。其實德國早於一戰前已經了解石油作為Blood of War是現代戰爭最重要和關鍵的戰略性物資,因此早於一戰前已經成功開發煤轉油技術。一直以來二戰前的德國僅得羅馬尼亞油田是其最可靠的油源供給,所以在入侵捷克前夕希特拉其中一個最重要的任務是藉法本公司拓展煤轉油產能。由1940年至1943年間,其產能由每天72,000桶増加至124,000桶,佔納粹德國57%的用油而當中德國空軍(Luftwaffe)超過九城用油均由煤轉油技術供應(那麼近年共匪藉中國神華(01088:HK)引進煤轉油技術又有何玄機呢?)。

畢竟當年煤轉油技術缺乏經濟效益,納粹德國其中一個辦法是利用大量集中營的猶太人做苦工開採煤礦以減少成本,其二是東征蘇聯以侵略其高加索油源(所以今天普京在烏克蘭大動干戈便是要保據其高加索和西西伯利亞油源)。可是史太林格勒之役潰敗後,希特拉起用亞伯特·史佩爾(Berthold Konrad Hermann Albert Speer)重整納粹德國戰備軍事工業體。僅兩年半內德軍技術不但有突破性進展開發出V系導彈、虎系坦克和全世界第一部噴射戰鬥機梅塞施密特Me 262「飛燕」(Messerschmitt Me 262 Schwalbe),軍工產量亦大增三倍(其中坦克増加六倍)。可是當紅軍佔領羅馬尼亞油田和洛伊納(Leuna)煤轉油產能摧毀後,這些無敵的先進武器只有閑置在工廠生銹矣!

當年盟軍攻入柏林,固然有好像Norman和Emma這些可歌可泣的愛情故事,但現實中柏林淪陷之日是一場美、俄、法、英姦淫擄掠的戰爭罪行。戰爭片美化戰爭是一件事,盟軍光榮的歷史沒有告訴你的是當年他們也是戰爭罪行的共犯,這是這樣一代沒有見過戰亂的港燦所難以想像,正如在『經濟學人』和其他西方傳媒不會完全誠實地報導美軍在中東的善行一樣。史佩爾可謂納粹德國的經營之神,但其真正興趣是把柏林建築成美侖美奐的大都會。但當這名當建築家遇上畫家希特拉,竟然令納粹德國末期竟出現了一個軍事工業體奇蹟,亦算是一段(不光彩)的傳奇!

Next Page