- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

財務分析及價值投資精華總結(續一) 那一水的魚

http://www.jztzp.com/a/50209.html本系列文章,上一篇已經是5年前寫的,當時是以學習筆記的形式寫給自己看的,所以有些簡單。繼續沿用這一系列的風格,文字簡單為主。

先假設一個簡單模型,通過淨利潤率、營業收入、存貨(及周轉率)、成本、預收賬款應收賬款等變化,來判斷企業的外部環境變化,及競爭優勢強度。

條件一:企業M只生產一種產品A,產品的生產週期較短,且無其他投資收益。

條件二:假設利率不變。

條件三:稅收政策無變化。

條件四:沒有提到變化,則假設沒有變化。

條件五:沒有假賬。

假設一、行業處於下行通道,整體需求不斷萎縮(產品的社會總銷量下降)的情況下:

1、企業M營業收入繼續增長,銷售費用、生產成本都並沒有增加,淨利潤增長速度超過營業收入(淨利率提高)。

分析:在行業下行通道,仍能保持營業收入的增長,而不增加銷售費用,而此時,而淨利潤增長速度超過營業收入,表示在弱市下對產品A仍有提價。

總結:企業M生產的產品定價能力較強,產品供不應求。此類企業有幾乎無法踰越的超強護城河。企業在這種狀況下,不大可能主動去削減成本,因為產品太好銷售,也沒心思去擴大營銷。

示例:2012年上半年白酒銷量下降三成,而茅台仍然在9月提價。

2、企業M營業收入繼續增長,且與產品A的產量增長保持幅度一致(即銷售價格未變),但營業收入的增速較以往年度放緩。單位產品的銷售費用增加,淨利潤增長速度低於營業收入,低的那部分僅僅由於銷售費用增加引起。(淨利率降低)

分析:在偏弱的市場條件下,如果產品的同質性較為嚴重,那麼打出的第一張王牌應該是「降價」,同質性嚴重情況下,增加銷售費用對擴大銷售的效果不明顯。如果企業M能夠僅僅依靠提高銷售費用,來獲得更大的營業收入,說明M的產品有足夠大的差異化。

總結:產品差異化作為護城河的企業,在遇到弱市,首先應該是通過增加銷售費用來提高營業收入。效果不佳時才會考慮降價。(價格剛性)在弱市下仍能保持營業收入和淨利潤的增長,說明該企業的競爭能力很強。

3、企業M營業收入增長,產量增加(但營業收入增長幅度小於產量增長幅度),單位產品的銷售費用增加,單位產品的生產成本減少,淨利潤變化不大。(淨利率降低)

分析:弱市下產量仍然增長,說明企業仍然在行業內有較強的競爭優勢。營業收入增長幅度小於產量增長幅度,說明企業主動降價,同時提高了銷售費用以擴大銷量。生產成本的減少說明企業已經深深感受到競爭的壓力,開始縮減成本。

總結:企業通過降價、營銷、縮減成本等各種方式主動應對弱市。雖然淨利潤變化不大,但營業收入及產量的增加說明企業M能夠通過主動出擊,提高市場佔有率(假設一)。說明企業的競爭能力較強。

4、企業M的營業收入下降,產量同步下降(下降幅度小於營業收入,即產品降價),單位產品的銷售費用增加,單位產品的生產成本不變,淨利潤減少但並未虧損。

分析:產量下降說明企業M的競爭能力較弱。如果產量下降幅度等同於總需求下降幅度,說明企業競爭能力位於行業中等水平;如果產量下降幅度大於總需求下降幅度,說明企業競爭能力為中下等,市場佔有率開始降低。單位產品的生產成本不變,說明企業減少成本的能力較低,這可能是多方面造成的,如對供應商的議價能力低,管理混亂找不到壓縮成本的方式等。

總結:在這種情況下,企業不可能不意識到縮減成本的重要性,之所以成本降不下來,肯定有其原因。該種情況下競爭能力一般。

5、企業M的營業收入下降,產量同步下降(且下降幅度遠小於營業收入,即產品降價較多),單位產品的銷售費用不變,單位產品的生產成本不變,淨利潤幾乎沒有。

分析:可以看到企業M在盈虧平衡線上。單位產品的銷售費用擴大一定程度後,發現對產品的銷售幫助已經不大,而如果繼續增加銷售費用,很可能造成虧損局面,故不再增加銷售費用投入。

總結:該類企業很幸運能在盈虧平衡線上掙扎。如果是強週期行業,如果運氣好,是可以熬到曙光的。

6、企業M營業收入……虧損。

分析:但看到虧損這一條,就得打起十二分精神。該分析的已經不是其競爭力的強弱,而是能否熬過一輪週期?

總結:如果此類公司股票以極低價格交易,可以考慮是否符合「反轉型」。

假設二:不確定行業景氣度。

1、企業M營業收入增長,應收賬款亦大幅增長,且增長幅度超過營業收入。

分析:應收賬款增長,不能說明企業處在行業下行週期,僅說明企業採用的積極的擴張政策。

總結:但如果企業應收賬款大幅增長,但營業收入不增長或小幅增長,說明企業處在不利位置。

2、企業總體人力成本降低。(注意是整體)

分析:裁員或減薪——人力成本是所有成本裡最後考慮的一項,且工資本身是具有剛性的。

總結:企業人力成本降低,說明企業處在不利位置。企業發展形勢好的時候,是沒有哪個企業會主動去降低人力成本的。

3、存貨增加速度快於營業收入增長速度,存貨周轉率也變慢。

分析:產品銷售遇到困難。

總結:不是企業有問題,就是市場走弱。後者尚好,如果是景氣週期發生這種情況,則格外要注意,企業有問題的可能性很大。

4、生產成本增加(輸入型成本增加,即上游傳導),但產品的銷售價格不增加或小幅增加。

分析:說明企業的定價能較弱。

總結:提價具有剛性,有強大競爭力的企業,定價能力強,可以轉嫁成本上升壓力。

5、預收賬款增加幅度大於營業收入。

分析:預售賬款當然是越多越好,越多證明產品越好銷,企業的話語權較大。

總結:預收賬款往往在收款時,貨品的價格已經確定。如果生產週期較長,或在交貨前遇到原材料價格的大幅上漲,則企業將面臨風險。不過這也不影響企業的競爭力,屬於非經常性偶遇因素。

6、財務費用增長幅度大於營業收入。

分析:主要前面已經提到條件利率不變。ROE大於貸款利率的情況下,財務費用增加,說明企業採取積極的擴張政策。如果ROE小於貸款利率或相差無幾,說明企業遇到困難,需要增加負債率來擴充生產或滿足流動性。

總結:ROE小於貸款利率的情況下,增加負債率會降低ROE。

7、應付賬款增加幅度大於營業收入。

分析:企業M對上游企業的談判能力較強。

總結:應付賬款往往是無息的,應付賬款增加有時也意味著企業在積極擴張。但應付賬款增加太快,特別是期限較長的應付賬款較多,要小心。企業在經營狀況好的情況下,是不大願意天天有人討債的。(作為員工不樂意天天有人向其討債)。

8、如果擔心企業償債能力,首先要看流動負債以及一年內到期長期負債,特別是債主是銀行的負債。

分析:流動資產中的現金及現金等價物,是否大於短期負債(剔除預收賬款,不剔除應付賬款)。同時研究現金流量表等。

總結:預收賬款之類的負債當然不用太著急。特別要注意的,是欠銀行的錢,在行業下行時銀行會壓縮貸款規模。

先這些吧,晚安!

PS:以上分析不適用於銀行、保險、信託等金融企業,不完全適用於高科技行業及其他勞動生產率提高較快的行業,不完全適用於服務行業。非典型說明下,比較適合製造業。

從貨幣、金融危機談開去 那一水的魚

http://xueqiu.com/2074020838/22281117按:都說投資銀行即投資一國經濟,這裡從貨幣及金融危機談開去吧~~

一、 貨幣與通脹

先看一組數據:2001年12月M2(廣義貨幣)為15.2888萬億元;2011年12月M2為85.1591萬億元。10年時間廣義貨幣增長了5.57倍。

近十年來,M2每年均以超過15%以上的速度增長,部分年份甚至超過20%——這一速度遠超CPI增速。為什麼貨幣供應增速這麼快,而並沒有引起CPI的大幅飆升呢?

從 初高中接觸馬政經開始,我們就知道,貨幣是一般等價物,是財富的代表。隨著勞動生產率的提高,單位時間可以生產更多產品,所以貨幣增長速度本就是要快於物 價上漲速度的。那麼,這裡有三個比較重要的經濟數據了,M2增長速度,GDP增長速度,CPI增長速度,是否能得出M2增速=GDP增速+CPI增速呢?

不然。事實遠不會如此簡單,這三者決不是如此簡單的求和關係。更何況,M2增速仍快於GDP增速與CPI增速之和。

首先要來看,每年增發的這些貨幣,流向了哪些領域。

簡單說,我們都知道GDP增長的三架馬車,投資、消費、淨出口。而其實,淨出口也可以看成是消費的一部分,只不過這部分消費被輸出到了國外。這樣看的話,就簡化為投資和消費兩大塊了。

CPI, 即消費者物價指數,是消費者生活過程中購買商品的一個物價指數,而根據中國目前的消費結構(恩格爾係數較高),所以CPI中食品的權重仍然較高。而 PPI,即生產價格指數,是衡量工業企業產品出廠價格變動趨勢和變動程度的指數。這兩者各自反應不同領域的物價水平變化情況。但二者增速加權相加,也仍不 等於貨幣增速,特別是今年以來PPI為負值。

很顯然,CPI和PPI都不能代表貨幣對整個社會財富的購買力。

其實,還有 一個更隱性的東西存在,也即「資本」的價格。比方說,三年內,一套房子從50萬漲到了100萬,升值了1倍。但區域內的房屋租金水平僅僅上升了10%。那 麼租金這部分,是被計入了CPI計算的(權重較低,遠不及食品),但是房價上漲部分,既沒有計入CPI,也沒有計入PPI。

如果我們注定是要購買一套房子的,那麼我們貨幣的購買能力,是不是貶值了呢?

所以,增發的貨幣,一部分被生產率提高所產生的更多產品消耗,一部分被CPI或PPI消耗,而還有一部分則進入了「資本」領域。「資本」領域可以是樓市,也可以是股市,更可以是黃金、石油等大宗商品,以及藝術品、珠寶等。這就像是一個蓄水池,把貨幣框了起來。

不過,從這個蓄水池中,也產生了「泡沫」一詞。泡沫一旦破裂,蓄水池一旦決口,就會產生所謂金融危機了(經濟危機)。

二、貨幣與金融危機(經濟危機)

記 得在學校學馬克思政治經濟學,是這樣解釋經濟危機的:用到了「生產過剩」一詞。馬政經的觀點,所謂「生產過剩」並非真正是商品生產得過多,用不完,而是貧 富分化的惡果——因為生產出來的東西,富人有購買力卻用不了那麼多,窮人想用卻沒有購買力,所以「過剩」了,於是產生「經濟危機」。

我們也從課本瞭解到,19世紀上半葉的經濟危機,牛奶被倒進大海,因為減少牛奶的供應量可以提高牛奶的價格,從而達到最佳盈利狀態(或最低虧損額)。

事實上,從近30年的所產生的經濟危機來看,已經見不到這種「倒進大海」的情況。而且經濟危機的源頭往往是金融開始出問題(稱之為「金融危機」更合適),已經脫離了簡單的實體產業「產品過剩」階段。

而貨幣,也遠遠比「一般等價物」的屬性複雜。

經濟危機襲來,即使是限量生產的頂端奢侈品品牌,銷量也慘遭腰斬,貧富分化無法解釋這一點。

回顧近些年的幾次金融危機,我們可以看到,似乎產生的原因都不是生產的「產品」過剩了,反而更多是「提前消費」了。

近期的歐債危機,主要原因是希臘、意大利等政府財政赤字,等於是政府「提前消費」了。沒想國際經濟形勢一動盪,資金流動性一緊,突然就發現無法通過借新債來還舊債了。由於歐洲的銀行業普遍持有了別國國債,因此而產生了一系列連鎖反應,波及了整個歐洲。

08 年美國的「次貸危機」,簡單地說,就是金融機構把錢借給了買不起房的窮人。「零收入、零首付」,也可申請貸款,只要你願意承擔一個更高的貸款利率。這部分 窮人本就不該買房,結果也住進了別墅(在美國別墅很平常,不是什麼富人的東西)。這在房價上漲的階段,風險往往是看不到的。而這些貸款還被華爾街的天才打 包成各種證券產品,以及衍生品,充斥到各金融機構、兩房、投資者中去,其複雜程度已經遠超人類的計算能力。所以蝴蝶搧動一下翅膀,即使是百年的雷曼兄弟也 轟然倒塌。

再往前,20世紀初的網絡科技泡沫。由於牽涉面較窄,所以影響力不大。這一金融危機主要是網絡科技的「資本」泡沫。

97東南亞金融風暴,形成比較複雜,但是讓我們都記住了索羅斯和量子基金。綜合來說,主要是匯率機制、國際收支平衡、本國資產泡沫等原因綜合導致的。

再往前,到上世紀80年代末,日本。形成原因主要也是房地產市場的狂熱、股市的瘋狂(更可悲的是交叉持股)、以及匯率機制。日本由此進入「失去的二十年」。

……

不再細數。但看官注意,這些經濟危機,都不是生產的產品過剩。更多是由於過度或提前消費,資產泡沫、匯率問題(國際收支)等造成的,而這些,都離不開貨幣。

三、貨幣與金融危機2

先講國際收支平衡吧。匯率問題比較複雜,只能回歸到本原,簡單的例子來說明。

假 如A行業生產了產品1000億元,這1000億產品能獲得50億元的利潤(利潤率5%),但是國內只能消費800億。假如不能出口,那麼A行業就「生產過 剩」價值200億的產品。A將不得不通過降價來刺激消費,「走量」,但這時消費量可能只能提高10%,一番慘烈廝殺,A行業虧損可能還不止150億元。

而在可出口的條件下,這一情況就迎刃而解了。200億元銷往國外,美元結算,再換匯回人民幣。這一過程中,換匯使得國內的人民幣增加了200億元,同時也增加了等值的外匯儲備。

同樣的,無數筆交易疊加,得出了整體的國際收支是順差,還是逆差。

長期外貿順差,其實是向外輸出了「生產過剩」,而同時又增加了本國的貨幣供應量,以及外匯儲備。

再來看,增發的貨幣,如果是流入投資領域。之前有說流入房地產、股市等領域。而如果是流入生產領域,反而從某種程度上會降低物價水平——很簡單,生產的產品多了嘛!

看看08年中國的救市政策,就以投資為主,大搞基建項目,08年的四萬億投資刺激,同時刺激房地產,加上家電下鄉、汽車下鄉等消費類的刺激,輔以寬鬆的貨幣政策(10萬億天量信貸)……

看美國的救市政策,QE來了三輪了,歐盟的救市政策,也是通過OMT無限制購買各國國債。為什麼歐美沒有大搞基建來救市呢?

因為他們已經不缺乏基建,投入基建是一種浪費。事實上通過投資拉動經濟,最早是二戰前的羅斯福新政開始的。

記得有位高中的天才歷史老師(絕對褒義,不知是不是他自創),說,美國等國通過類似羅斯福新政——投資刺激——走出經濟危機,德國、日本也通過刺激投資,不過刺激的是軍工廠,通過戰爭轉移國內民眾矛盾——於是有了第二次世界大戰。

四、資產泡沫與金融危機

講到這裡,就很明顯了。所謂的資產泡沫,正是貨幣給吹大的。所以一輪資產泡沫破滅,往往在之前有一段時間的貨幣寬鬆。

再回到之前的例子。那增加的200億資金,只要不加入到消費流通領域,對於CPI是沒有影響的。這200億不管進入樓市,還是進入股市,甚至只是存起來,都沒有關係。(進入了蓄水池,當然存起來銀行是要放貸出去的)。

物價同貨幣量,以及流通的速度都是有關係的。

關於資產泡沫,就不再過多講了,此類文章太多了。

只補充一句,「蓄水池」能夠將「小危機」拖後,並聚集成「大危機」。假如這200億的生產本就過剩了,但這200億一開始並不會反應出過剩,甚至其還會繼續增加生產規模。

回到中國的具體國情上,兩個點是比較危險的。一是樓市,一二線城市的樓價已經遠超人們的負擔能力,但三四線城市,縣城、甚至農村,房價還是比較合理的。結構性比較明顯,這跟中國的城鎮化進程方式有關。

二 是長期的國際貿易順差,造成的大量的外匯儲備。要改善人民的生活水平,說到底還是要提高勞動生產率,其他都只是紙上富貴(泡沫)。給全世界每個人都做一雙 鞋的利潤,也買不了一台大飛機。在這個全球經濟下滑的時候,更應該利用外匯儲備去收購國外科技公司,科技興國,振興本國經濟。以前我們用市場換技術,換資 金,現在應該用資金去換技術了。

如何尋找地產公司裡的成長股 那一水的魚

http://xueqiu.com/2074020838/22598768之所以沒有把題目標為「如何尋找優秀的地產公司」,是因為這兩者確實是有很大區別的。

今天不打算寫太多,只大致說說房地產這個行業:

一、房地產行業還將繼續「黃金十年」

房地產一度被標上「暴利」、「黑心開發商」、「高房價的始作俑者」等等標籤。實際這並不能怪開發商,房價為何上漲,這裡不談太多,也較敏感。

但是房地產的發展,跟城鎮化建設是分不開的。

很簡單的道理:現在的人都往城市裡跑,城鎮化使得每年增加2000萬城市人口。而城市的土地資源,以及商品房的建設速度,都趕不上人口湧入的速度,造成「供不應求」的局面,很簡單的經濟學道理,房價自然就水漲船高。

至於後期的房價推高地價、地價又推高房價、麵粉比面包貴,等等等等,這裡不一一去做解讀。

事實上,農村的房子,或者說大部分小縣城的房子,房價都不高的,很多都是成本價。高房價的問題,不能一刀切去看。

房產、汽車都剛剛經過了黃金的十年。我們來對比這兩個行業:

截止2012年上半年,機動車的保有量約2.33億,其中汽車1.14億輛,摩托車1.03億輛。而2012年汽車的產能,超過2000萬輛,產銷量增長的潛能還有多少?

截止2011年年末,全國城鎮化率為51%左右,而從40%到50%,中國大致花了10年的時間。如果按這個速度估計的話,城鎮化率要到2030年,才能達到70%。十年後,城鎮化率才不過60%多一點,潛力還很大。

二、房地產公司(股票)的優缺點:

優點:

1、區域壟斷競爭:房地產是附著在土地上的,這個天然的屬性決定了,你就算公司再強,如果你沒有在我的項目周邊拿一塊地,那麼你跟我也夠不上競爭。

2、業績既有較高的確定性,又有較高的不確定性。先說確定性:

看幾個財務指標:

銷售額:一套房子達到預售條件後,開盤售出,跟客戶簽訂合同,是為銷售額(業內稱簽約額,或合同額)。

回款:一套100萬房子簽約後,往往只先付了首付。這時的簽約額是100萬,回款可能就是40萬(首付四成),而後銀行放款60萬,這時銷售額才全部回到賬上。如果執行力強的房地產公司,銀行放款最快也要一個月。如果拖拖拉拉的,三個月到半年也很正常。當然也跟銀根緊縮程度有關。

營業收入:房子賣出去之後,回款部分是計入預收賬款的。等一至三年房子交房以後,這筆預收賬款才計入營業收入,才核算為利潤。這樣,其實房產商當年就賣出去的房子,可能兩年後才能把利潤計入到報表。

舉例:中國建築地產部分,2012年上半年的營業收入是200億左右,而銷售額是600億左右,這說明什麼呢?說明按照公司的發展進度,儲存了至少2倍以上的利潤,要待今後來結算。

3、這是一個有相應激勵(市場來激勵)機制的行業,好的公司能好上天,差的公司也……

在這裡,絕對有你要找的十倍股。

缺點:

1、房地產開發的風險較大,分析的要素也繁雜:

但事實上,房產商良莠不齊,好的跟差的比真的一個天上一個地下,這也是區域壟斷競爭造成的。部分當地小老闆型的開發商,根本不懂管理,不懂房地產開發,憑藉各種途徑拿到地後,也不思進取,也不知道快速周轉開發,慢慢守。

告訴大家一個好消息,這類公司越來越少,因為經過調控後,房地產的利潤率降低,這類公司因為沒有快周轉,所以投資的回報其實很差,他們也不再獲取新的地塊了,這給優秀的公司提供了大量的機會。

2、分析公司比分析項目容易。

每個大型房產公司,旗下都大把項目。其中必定有好,有壞。

那麼告訴你,即使是非常牛逼的營銷總監,在分析具體項目上,也得發費大量時間去分析調研,對於投資者更加不可能去具體研究項目。一個項目的調研報告,絕對比證券投資對一個公司的分析報告還多那麼幾頁。

所以,分析公司比分析單一的項目簡單。

3、資金鏈問題。(不多說)

三、看好怎樣的地產股:

1、合理利潤下的快周轉。

你要說優秀的地產公司,可能會講到建築品質、或園林景觀,或團隊建設……但要找成長股,童鞋們,拋開那些東西吧,這九個字才是王道!!

還有補充一點,產品做得好,不一定能夠快周轉,但能快周轉的,產品絕不會差到那裡去!

2、不看好一線城市的所有地產項目,以及部分房價較高的限購二線城市。比較看好低價二線城市、以及三四線城市的,小戶型剛需項目。

房地產業內一般管:

北上廣深為一線城市;

大部分省會城市,以及部分高房價的大型城市(多為沿海)叫二線城市;

小部分低房價,不發達的省會城市,以及其他百萬人口城市叫三線城市;

其他廣泛的地級市城市叫四線城市;

其餘縣級城市,百強縣之類,五線城市。

四、我昨晚做了一張Excel表,裡頭有一些分析的指標。

懂地產的人很多,懂營銷的也很多,懂投資強過我的更不必說了。

但是:

懂地產的不一定懂投資,懂地產營銷的不一定懂財務,懂投資的不一定做過房地產,做過房地產的,又不一定懂建築工程。很有幸本人大學是學建築相關的,工作後一直從事房地產營銷策劃工作,本人從拿地,到前期,到銷售開盤,再到交房,全程參與,也操作過剛性需求的樓盤和商業綜合體樓盤,以及別墅樓盤。

這個Excel寫的有些匆忙,而我本人在銀行股的蠱惑下,也沒有很具體詳細地去研究過地產股。關注較多的曾經有中國建築、萬科、金融街等。但都沒有細細去研究過。所以各位大蝦,切莫跟我討論具體股票,因為,我也不知道。

想要Excel的,請私信我!期待看到你的研究報告!!!

請辯證的看待問題,我做的表格第一也沒花太多精力,第二我也不是很牛很牛很牛很牛……所以不免有錯誤和考慮不周到的地方。只提供給地產研究愛好者和價值投資者!!(志同道合者),惡意過來拍磚和嘲諷的,就……

如果問我為什麼沒研究地產太多?

答案是:本人懶~~呵呵。特別是沒有@處境如初 那種數據表格研究的耐力。在銀行沒走出低估值之前,沒太多興趣去研究地產……

PS:在研究地產股之前,一定要看萬科年報,一定一定!!至少要看五年!!

如何尋找地產公司裡的成長股(二) 那一水的魚

http://xueqiu.com/2074020838/22609523——房地產行業的投資「額」回收期及資金鏈

為什麼看好合理利潤下的快周轉房企:

先來看普通其他行業的「投資回收期」

投資回收期:

比如新建一個金屬冶煉設備(或火力發電設備),扣除掉設備的折舊以及雜七雜八的其他成本之後,並交完稅之後,所得的淨利潤。

如果投入了10個億,平均每年的近利潤是1個億,那麼投資回收期就是10年。

注意:這個金屬冶煉設備的折舊年限不一定有10年,而且由於技術的革新,可能用到第5年之後,雖然機器還能用,但是從浮動成本來考慮已經不划算,必須提前報廢掉。

投資回收期又分為靜態和動態兩種,區別無非在於是否考慮資金的時間價值。

優秀的注重現金流轉的快速開發房地產企業,對財務管理的重視,已經遠遠超過一般的房地產企業。

也有一個投資回收期,或者應該叫「投資額回收期」,對於叫法,沒有很明確的定義。因為這個東西在業界並沒有大力推廣,可以說99%的房地產企業並沒有使用到。

姑且叫它「投資額回收期」

概念定義:投入某地塊的資金,從投入到全額收回所花費的時間,要求全額收回初始投入資金後,地塊能繼續正常開發下去。

意義:其實就是雞生蛋,蛋又變成雞的時間。

具體的測算很複雜,要建模,估計開盤進度,銷售均價及去化率等因素,這裡簡單化舉例說明:(其中的數據和比例純為模擬,不具有實際參考意義):

地塊A,土地成本1億元(核算到樓面地價約合2500元/平米,即4萬平米建築面積)。獲取地塊後(假設一次性付清),抵押貸款5000萬元(抵押率50%)。地塊分兩期開發,每期建安成本核算為2500元/平米(18層),其他成本(含營銷費用、財務費用、辦公管理費用、稅費等,但不包含所得稅)約為1000元/平米,總成本為6000元/平米,第一期售價8000元/平米,毛利率25%,第二期售價8500元/平米(漲幅6.25%)。

第一年:

第一期分兩批開發,錯開建設進度。

第一批1萬平米,投入:

建安費用:10000平米*2500*(40%—10%)=750萬元

國家規定投資額25%可獲得預售許可證,實際各地以工程進度為準來發放預售許可證,這裡取40%的值。另外,假設施工單位墊資率為25%(即還有250萬工程款未結算)

其他費用:按投入50%計算,則為10000平米*1000*50%=500萬元,因前期的稅費及營銷費用較多。

此時實現銷售回款,假設首次開盤去化率80%(算高的,但能達到):

10000平米*8000*80%=6400萬元

此時賬面資金為:

貸款來的5000萬+售樓的6400萬—建安成本750萬—其他成本500萬=10150萬元

大於初始投資1億元。

如果按某開發商的速度,從拿地到首次開盤8個月,那麼「投資額回收期」就是8個月嗎?這就是一個雞蛋變兩個雞蛋的時間?

答案是否。因為之前有定義過「要求全額收回初始投入資金後,地塊能繼續正常開發下去」。

繼續。

第一批次銷售掉80%以後,減緩第一批次工程的建設進度,減少資金投入,重點投入首期的第二批次。

這是第二批次可能在施工單位的墊資下已經幹了一部分了。我們注意到土地貸款的5000萬元,也是足額夠付的,所以周轉是沒問題的。

假設第二批次晚3個月開盤,(三個月蓄客期)此時的投入如下:

第一批次建安成本(開盤以後,一般要等兩年才交房):300萬

第一批次其他成本:50萬

第二批次建安成本:同樣為750萬元

第二批次其他成本:同樣為500萬元

總投入為:1600萬元

銷售情況:不漲價,同樣去化掉80%,同時在這三個月內第一批次消化10%

銷售回款:6400+800=7200萬元

此時的資金為:

一批的10150萬元+二批的7200萬-300萬-50萬-750萬-500萬=15750萬元。

到此時,賬面資金已經1.575億元了,是否抽離掉1億元,項目後期的批次可以正常流轉下去呢?

如果可以,那麼這一億元就可以投入到下一個地塊去生蛋,一年的時間一個雞蛋變成兩個,相當於增長率100%

太嚇人了吧?

呵呵,是這樣的,但是這個模型過於理想化了。

好了,模型到此為止吧,後期不再模擬了。

後期的投入還要算上所得稅。其實這玩意也是要預繳的。

具體開發過程中,還可以進行在建工程抵押貸款,獲得更多的資金。只是這筆資金在預售售出後,就得解抵押。

按照模型快周轉的結果:賺取了18.75%的利潤率,而且一個雞蛋變兩個,下一年的利潤將翻番。

仍按照上例來看,慢周轉的極端例子:捂地一年

房價上漲至8500元(漲幅6.25%,比較實際的漲幅),原計劃毛利25%,漲價後毛利可達29.4%,淨利率為22%。而且這個利潤還只是紙上富貴。

聰明的你,知道為什麼萬科、恆大等房企追求快周轉了吧?

以上的例子是簡化的,比較極端的,實際這種現金流分析我很久沒做了,現在的成本到多少也不很熟悉了。

地塊的大小、分批開發的進度等等都會產生影響。實際一個地塊的這個」投資額回收期「能在3年之內,已經很了不起了。而大型房企的資金,也不會一直趴在賬上,是全國各地跑的。比方說貸款下來的5000萬,如果你第一次開盤前投入只需2000萬,那麼有3000萬資金會立馬調往其他項目。

如何尋找地產公司裡的成長股(三) 那一水的魚

http://xueqiu.com/2074020838/22625700先看一組數據:

07年-11年,以及2012年3Q淨利率同比上漲:

64.18%;30.33%;64.43%;67.56%;50.02%;35.79%;

110.81%;-16.74%;32.15%;36.65%;32.15%;41.74%;

101.31%;50.35%;57.19%;39.8%;32.74%;10.21%

不要跟我講地產調控,房地產走不下去了云云,以上數據涵蓋了兩次地產調控年份,結果又如何呢?優秀的公司注定優秀……

某些人將酒類股票的投資視為投資神話,無意於貶低,有興趣的可以將以上三支標的公司,與某個酒類公司的利潤增長情況進行對比。

沒錯,以上三家公司均為房地產公司,從上至下分別為榮盛發展、萬科、保利地產。

重申一下我在本系列一、二中的觀點:

看好這樣的房地產公司:

1、合理利潤下的快周轉。

在系列二用一個簡單的模型來說明這個問題,現在回頭想想,仍然覺得複雜了,下面用簡單的文字再說明一遍:

房地產預售制度的特殊性,允許商品在生產週期的前1/3時(也要看公司快周轉的能力,這裡的快周轉,主要指資金的快周轉,也即預售回款前那一段時間的長短),買家就付清了全部商品的價格。

很少有哪個行業能享受這樣的特殊待遇,造船行業,生產週期7年以上比比皆是,但付款是按照進度來付的。或許保險行業是一個例外,巴菲特的浮存金?

這本身就是一個資金鏈,把前面付出成本需要指出的鏈條,跟後面客戶買房交付的房款的鏈條,鏈接在一起,即功成!

等待房價上漲(土地價格)而賺取差價的開發商,無法享受到這種近似於複利般的滾動指數型上漲。

2、不看好一線城市的所有地產項目,以及部分房價較高的限購二線城市。比較看好低價二線城市、以及三四線城市的,小戶型剛需項目。

我對城市的定義為:

北上廣深為一線城市;

大部分省會城市,以及部分高房價的大型城市(多為沿海)叫二線城市;

小部分低房價,不發達的省會城市,以及其他百萬人口城市叫三線城市;

其他廣泛的地級市城市叫四線城市。

首先來看評估房地產泡沫的幾個指標:

租售比:即按收租的模式,多少年收回成本。業內通常認為15年是一條分界線。

房價年家庭收入倍數:房價等於年家庭(兩口)收入的倍數,也即不吃不喝不花多少年能買房。通常認為10年是一個分界線。

空置率:這個不多解釋,電表也好,水表也罷,晚上亮燈也行……

第一個指標租售比,是用來衡量投資的,超過一定界限,被認為只有靠更傻的傻瓜來接盤,才能獲取收益(也即投機);

第二個指標房價年家庭收入倍數,用來衡量購買能力的,購買能力一旦過高,即已超出購房者購買能力。

第三個指標空置率,是用來評估存量房屋用於居住的百分比,前兩個指標只與價格掛鉤,這個指標與存量房掛鉤。

還有一個指標,現在用不到,以後也許會用到,就是一手房/二手房成交比。我們知道在米國,現在的房地產成交大部分已經是二手房成交,這個指標是用于衡量房地產行業朝陽/夕陽行業的一個標準。

我認為:

1、房價過高的城市,在第一、二指標都嚴重顯示泡沫的情況下,不適於介入。且這些地區是調控的重災區。(跟我辯論說一線城市房價沒泡沫,三四線城市才泡沫多的,我不再解釋。)

2、我強調的是,看好低價二線城市、以及三四線城市的,小戶型剛需項目。

3、部分三四線城市,本輪調控以來,出現了一哄而上的局面,我並非一概看好!

2012年三季度以來,有報導部分房企逃離三四線城市,重回一二線城市。我想說這並不影響我的判斷。首先,這是一部分企業的選擇,這個世界上也並不是說有許多人往東走,那麼往東走就是對的。2007年我還在河南的時候,河南本土最大的開發商建業,就已經開始把重心往河南的地級市發展。萬科深入二三線城市的時候,又是什麼時候?是上一輪調控前!而本輪調控以來,當大部分房企都醒悟過來的時候,情況又如何呢?

為什麼有的房企一窩蜂的往熱點地區擠破了頭,而有的房企有戰略性地佈局京滬高鐵沿線的三四線城市呢?

我所知道的,不管在哪個地方,房價越高,小戶型越受青睞,當房價超過5000元/平米時,最好賣的戶型是90平米左右三房。這也是萬科的主力戶型。

另外一個重要的原因:

A地塊,一個是1.5W的樓面地價,0.5W的建安及其他成本,2.5W的售價;

B地塊,1500元樓面地價,3000元建安及其他成本,6000元售價;

你認為A地塊的售價容易達到,還是B地塊?

房地產形勢不好的情況下,A地塊容易出現價格跳水,還是B地塊?

兩點:

1、在A地塊的城市,縮減成本而帶來競爭優勢的努力,往往被高高在上土地價格所磨滅。對於成本控制能力強的房企,在B地塊這樣的城市,才能獲得比其他開發商更強的競爭力。

2、假如A、B地塊都是3年開發完畢,那麼A地塊所獲得的利潤只有土地成本的1/3,B地塊的利潤則剛好與土地成本相同。(未考慮所得稅)。也就是說,通過三年的開發,B地塊的利潤已經足夠再買一個B地塊,而A地塊的利潤只能買到三分之一個A地塊繼續開發。

你認為,開發A地塊與開發B地塊的公司,哪個會成長快呢?

關於中國建築與中國海外發展的幾點發現 那一水的魚

http://xueqiu.com/2074020838/226345201、2012年中報,中國建築地產部分的營業收入是200億左右,銷售額是600多億,也就是說僅今年上半年地產業務部分儲藏利潤就是實現利潤的2倍。

說明:多謝@欣然 的指點,已搞明白合併報表的處理方式,確實是通過少數股東權益來處理的。

2、中海地產由於精耕一二線城市的高端地產,毛利率高達40%以上,營業利潤率也有30%左右,而中建地產在二三線城市的剛需產品居多,營業利潤率只有12.8%。

3、2012年上半年,中國建築的地產業務實現銷售面積456 萬平方米(中海地產395 萬平方米,中建地產61 萬平方米),中海是中建的6倍還多。

註:中國建築佔中海地產53%股權。

4、土地儲備:中國建築地產業務部分共有土地儲備6571萬平米(建築面積)

其中中海地產為:3436萬平米建築面積,(權益面積3022萬平米)

這麼說,中建地產的土地儲備約有3000萬平米以上,是年開發量的30倍!只能說中建地產的後勁潛力很大。

5、注意到中國建築2012年中報P14頁的分版塊經營情況,地產業務的營業利潤(未扣所得稅)是佔到38.4%的,但其實這裡面的利潤,只有53%是中國建築的,要被少數股東權益給佔掉47%。也就是說綜合加權處理以後,地產部分的利潤其實只佔到中國建築的20%多一點。所以中國建築其實還是只80%成色的建築公司股票。而且中國建築地產業務的利潤佔比是逐年減少的,而中國鐵建這一塊卻是逐年提高,中國鐵建地產業務利潤佔比貌似已經超過中國建築了,具體沒細看。

這大概也是為什麼市場給中國建築以建築公司的估值的原因了。不好意思,中建幫大概要被踢出地產幫行列了……呵呵

6、香港的會計處理方式與內地不同,香港對於未出售的房子,也計算公允價值變動,中海地產2012年上半年這一塊有20億港幣的收益。這在合併進中國建築報表時是去除掉了的。

同時又多了一點疑問:

中國建築地產部分2012年中報營業收入約200億元,銷售額卻有600億元,可預收賬款(未結算的銷售額)卻只有348億元,這還不算往年銷售額與營業收入的差額部分(還挺多的,2011年就至少有200億以上的銷售額未結轉為收入),難道是有大量的未放按揭貸款?不至於有那麼多吧?

我對幾個概念的理解:

銷售額:簽約合同即計入。

回款額:實際到賬金額,簽約後一部分按揭款需要一至兩個月才到賬。

營業收入:房屋銷售後交房時確認收入和利潤。

預收賬款:回款額中未結算為營業收入,未確認利潤的部分。

投資筆記——行業篇(一) 那一水的魚

http://xueqiu.com/2074020838/23757921申明:以下僅為本人對一些行業投資價值的投資筆記。因許多行業並未深入分析,故難免存在有失準確的地方,不構成投資建議。此外,任何行業,都有可能存在優秀的企業。

1、旅遊行業——不投入,C級

1.1景點型上市公司——雖受收入增長概念刺激(消費升級),人們對旅遊的需求加大。由於門票價格受有關部門控制,加上節假日各景點遊客爆滿(不得不限客)的現象也極大打擊了旅遊體驗。

也就是說,在「價」和「量」兩個方面,都得不到支撐。

1.2旅遊公司類上市公司——准入門檻太低,競爭激烈,旅行社行業利潤率只有2%(2013年1月20日經濟信息聯播報導。)。部分公司惡性競爭,以低於成本的價格組團,寄希望於購物的回佣,進一步打擊了市場價格。而回佣則確定性較差,使得行業虧損普遍。

1.3旅遊開發類公司——資本消耗型,初始投資巨大,後期回報不確定,風險巨大。

2、建材、家具行業 B至C級

1.1、建材、家具流通行業准入門檻低,是房地產的上、下遊行業,受房地產建設的影響,週期波動,賣場利潤低。C級,不投入

1.2、建材製造業,同樣受房地產建設影響。但可能在一些細分行業,存在一部分規模經濟的寡頭壟斷。須注意其週期性,除非估值非常低,否則不投入。B級,謹慎考慮。

1.3、家具製造業。C級,不投入。

3、汽車製造業——B+級,謹慎觀望,選擇有競爭優勢的公司

2012年以來,中國的汽車產量增速下滑至個位數,打破了近十多年來一直保持的30%左右增速。創下了除08年經濟危機的新低。

目前國內汽車產銷量已超過兩千萬輛,另2012年進口130餘萬輛(都是高檔車,歐盟車系佔50%,日系20%,美系18%左右)。截至2012年6月底,全國機動車總保有量達2.33億輛。其中,汽車1.14億輛,摩托車1.03億輛。

各城市堵車嚴重,一線城市通過搖號、拍賣等方式限制汽車上牌;二線城市交通賭、三線城市停車難,再往下走購買力有限。

除了吉利、奇瑞等自主品牌少量出口到第三世界國家外,汽車出口量幾乎沒有,這是一個有潛力的地方,但不知為何到現在還沒什麼汽車出口?因為合資企業有約定,不能出口?

中高端汽車售價的下沉,給了自主品牌車極大打擊,自主品牌這幾年風光不再。(長城等少數品牌除外)

過去大家都有飯吃的好日子已經過去,未來行業必將分化,會出現一批倒掉的汽車製造商。

有博文:將汽車股剔除出關注名單

在汽車股經歷一輪洗牌前,這一輪不是投資汽車股的好時機。同時要注意,該行業初始投資大,且具有強烈的週期性,但好在比起鋼鐵,產品的差異性也較大,不至於「全都沒飯吃」,優秀的企業有機會通過消滅競爭者獲得更大的蛋糕。

B+級,謹慎觀望,耐心等待超低的估值(等待破淨),選擇有競爭優勢的公司。

4、汽車銷售業——C+級,基本不投入

與汽車製造業榮辱與共。2012年各汽車經銷商的庫存週期明顯加大。2012年年中統計,合資和外資車週期約為58天,自主品牌車約為90多天。

該行業與汽車製造業的不同,在於初始投資相比較而言較少。且行業內競爭者退出和進入的速度都超過製造業。所以在復甦的時候也會較快。但同時汽車經銷商的同質化,差異性小於汽車製造業,故一般很難找到有持續核心競爭力(護城河)的企業。

5、電信設備製造——C+級,關注固定資產投資

資本支出大,研發費用高,行業日新月異,變化快(巴菲特為什麼不投蘋果的原因)。注意到2012年中興通訊的虧損,與華為的盈利形成了巨大的反差。

此項與固定資產投資建設的關係很大,要注意國家的產業建設規劃。

具有週期性,且由於行業變化快,複雜程度超過一般的週期股。C+級別,基本不投入。

6、銀行業——A+級,關注經濟運行走勢,重點選擇資產質量控制優秀的公司

盈利模式簡單,一存一貸,資金永不過時。

投資銀行就是投資一國經濟。在經濟擴張期,各行業總體發展速度也快,獲利能力強,對資金的需求也多。同時在「好的年頭」,企業倒閉,無法還賬的機率也較小。

中國銀行業經營,需要「牌照」,新的競爭者無法進入這個行業,使得其可以獲取「超額經濟利潤」。這是為什麼投資銀行業最主要的原因。

須關注銀行的資產質量控制。在經濟好的年景,這一點往往表現得不明顯。只有在經濟下滑時,才能看出誰的資產控制能力強。

7、保險業 A級,謹慎投入保費收入增長穩定,且投資能力較強的保險公司

經濟的發展對金融業的促進作用是明顯的,當然也包括保險業。

隨著人民收入的提高,人手頭上的閒錢越來越多。低收入人群,在滿足了一定的基本需求之後,會考慮安全需求和保障。中高收入人群,則隨著收入的增加,對資金保值增值的需求也在增加。這兩方面的原因,都使得保險業的蛋糕可以越做越大。

目前來說,保費增速較快的,屬於分紅類險種。但這類險種的競爭對手其實包括銀行的理財產品,以及信託,甚至基金、股票。

保險行業的另一個好處,就是經營保險需要「牌照」。

此外,要分析保險公司的報表,需要很多專業知識,複雜程度遠超銀行業。多爾西在《股市真規則》裡說過,要達到保險精算師(年薪百萬)的水平,才搞得清裡面七七八八的一些東西。但其實即便精算師,也沒法瞭解到一家保險公司的全部。一般普通人做投資,建議迴避!

如果實在要投,那麼就重點從時間軸,去考察保險公司在近兩個牛熊週期的PB和內含價值兩個指標,並確保自己是在熊市底部投入。

8、信託 B+級別,謹慎投入

以前信託出過事,後來經歷過一輪大的合併重組,信託業的監管也走上軌道。最近幾年,信託業的資產規模出現了爆髮式的增長。

由於信託幾乎很少有自己獨立的發行渠道,所以背靠銀行的信託公司,得益較多。

同樣的,信託也需要「牌照」才能經營。

9、海洋石油工程——B+,謹慎買入

主要受油價的影響。油價上揚,海洋石油開採才有利可圖。所以某種程度上說,此行業是強週期行業,且週期較長,往往在一個週期內會忽略其週期性。

油價上漲對行業的促進作用,需要一定的時間去拉動。需要一個利益傳導的發酵時間。

由於石油的需求在不斷增長,海洋石油開採的需求也在日益旺盛,海洋石油工程的潛力十分巨大。

10、貿易類——C+,除非極端低估,否則不買入

信息革命之後,一手買進一手賣出的貿易類公司,越來越難利用信息不對稱來獲取高額收益(以前的倒爺時代已經過去)。物流的成本降低,資本流通的速度的加快,使得貿易類公司,已經遠離暴富神話。

如今,傳統貿易受到電子商務的巨大衝擊,而電子商務本身又是競爭激烈,這是因為電子商務的邊際成本幾乎為0。

貿易類公司要去的超額收益,關鍵是:囤貨少,周轉快。囤貨如果多了,還要面臨貨物價格波動的風險。對外的貿易公司,要小心匯率的風險。

11、能源類——A級至C級

只要經濟在發展,能源是必不可少的。

11.1、煤炭:A級,價值低估時買入

煤炭採掘的毛利率和淨利率都較高,虧損的可能性較小。但煤炭並非沒有週期性,煤炭受經濟週期的影響。由於我國的煤炭主要用於火力發電,所以可以適當關注發電量的增長情況。

觀察煤炭企業,除了觀察其毛利、淨利水平,還需關注其煤種及主要用途(發電、煉鋼、煤氣化?)。還有新開採、未投產煤礦的產量(近幾年將要釋放的利潤)。再有一個重要的因素,就是采儲比,也就是煤炭資源儲量。

從理論上說,煤炭企業不是永續型企業,因為其擁有的煤礦一旦開採完,就面臨「無米之炊」的尷尬。所以煤炭企業所獲得的經營現金流,必須用於勘探、購買煤礦資源。煤炭企業對於礦產資源的新購入成本,也是必須考量的。

煤炭企業獲得煤礦時,將其當時付出的成本計入資產負債表。而根據會計準則,日後煤炭價格上漲(長期來看,即使僅從通脹考慮,煤炭價格必然是上漲的),對於這部分礦的價值卻沒有調增。故煤炭企業的淨資產,都是受扭曲的,無法在各企業之間橫向比較,所以看PB基本是沒有用的!

11.2、石油:B+級,價值低估時謹慎買入

石油的採掘利潤率較高,但煉油就基本長期虧損。國內的石油開採基本都為三家公司壟斷,開採量較大(基數較大),要快速增長幾乎不可能。所以採掘板塊受油價波動的影響較大——油價上漲獲利頗豐,油價下跌獲利較少。而煉油板塊的影響則剛好反向,故有時兩種力量有一部分正反抵消。

屬於緩慢增長型公司——關注成品油定價機制改革。

11.3、風電、新能源等 C級,基本不買入

中國是多煤炭資源的國家,由於低成本的煤炭資源存在,所以風電及其他新能源方面,由於成本高,或研發費用高,發展較慢,回報率也較低。

當然,在新能源領域,科研能力是很重要的。一旦研發出輕質、便攜、成本合適的新能源,且可以利用在汽車、信息等各個領域,那麼空間將是巨大的。不過,短期內不要指望通過新能源來發電,能有多大市場。

11.4、水利發電 B-級,價值較大低估,且無其他廉價投資品種時買入

債券型公司。發電量從裝機開始就基本確定了。往後雖然隨雨季枯豐有所變化,但基本不大。同時上網電價基本很難變動,所以水力發電基本是個債券型。

水利發電不斷有正的經營現金流流入,投資水電公司,要重點看這部分錢被拿來做什麼了,這部分錢的回報率是多少。

11.5、火力發電 C級,不投入

火力發電可以通過建設新電廠,擴大裝機容量。可是火力發電的成本——煤炭,價格是市場化的。但火力發電的上網電價,卻又不能自行決定。所以在煤炭價格高企的時候,火力發電企業被迫承受虧損,卻又不能通過減少發電量,抬升價格(通過減少供給提升價格)。這是火電企業的一個困局。

12、航運業 C級,不投入,投機者可關注

強週期行業,主要因為經濟週期,以及造船的週期引起。

該行業初始固定投入大,投資期較長,產品或服務同質化沒有區別,於是行業的競爭能力很大程度來源於成本控制能力,跟鋼鐵行業有所類似。詳見博文《從週期行業看我為什麼選擇銀行股——上》,以及waterspinch在雪球上的某一篇發言。

13、航空業 C級,不投入

航空業為資本密集型企業,購買或租賃飛機需要大量的資金!航空業發展需要較高的負債率。不僅體現在資產負債表上的負債,還有融資租賃所付出的租金。這部分租金其實也是負債,只不過以費用的方式計算了,沒有加入資產負債表。

航空業之所以不值得投入,因為其大量的初始投資之後,而在實際運營中,飛機起飛前多增加一名乘客的邊際成本,為0。這使得航空公司的競爭尤為激烈!此外,四縱四橫高鐵網絡的建設,將覆蓋中國除新疆、西藏、青海、寧夏、內蒙古、廣西、海南以外的所有省市,這基本連接了中國大部分的一至三線城市。這將對航空業特別是短途航空形成較大的分流。未來部分航空公司,將不得不向低質低價的差異化方向發展。

14、造紙 C級,夕陽行業,高污染企業、如果進口木漿則小心人民幣升值

2013年半年度總結 那一水的魚

http://xueqiu.com/2074020838/24274840本不想寫什麼半年度總結,不過整整一個六月,一個毀三觀的六月,將我打回了原形。

經驗沒有,教訓是有的:

今天,賬戶總盈虧又一次由虧轉盈。上一次和上上次這種情況,分別是在2012年,和2011年的最低點。

一、本年度的操作:

在民生銀行PB高於興業銀行PB30%以上的時候,將民生的倉位換了2/3過來。在民生銀行PB高於浦發PB60%以上的時候,將剩餘的民生換成了浦發銀行。

至此,已無民生銀行股票。同時,在浦發銀行淨資產的價格附近,加了大量倉位。今年新增的倉位超過過去幾年總和。

二、錯誤的主觀判斷

根據一季度好轉的經濟形勢,以及5月份M2增量情況(超16%增長),認為牛市的基本面和資金面條件都具備,一輪牛市即將開啟,因此而錯誤地判斷了後市。更可笑的是,我還在5月29日發了博文《目前中國貨幣政策處在非常尷尬的位置》,當時也覺得貨幣宏觀政策很難處理,左右為難。沒想到6月就來一波緊縮,搞出「錢荒」的鬧劇。

這也是為什麼會在浦發銀行淨資產附近大量增倉的原因。不過,從長期來看,這個價格也已經是5折賤賣,很便宜。

冰涼的6月,還玩IPO開閘這玩意。總結:最大的短期風險是政策性風險。

三、永不用槓桿

一用槓桿,就是投機了。即使前面九十九回是贏,但輸不起最後那一回。

融資過後會影響心態,還好融資倉量在5%,後期用分紅還掉了。

四、心情最糾結最糟糕的的六月,源於有套現需求

6月2日下午,還在聽羅傑斯的講座,聽到一半被拉去看房,於是一直在等開盤。由於有了購房的需求,再也沒有之前長期持股的那個心境了(再加上對房價上漲的判斷,見其他博文)。08年最多曾經虧損50%,但那時仍然談笑風生,現在做不到了。

也很奇怪,從6月3日開始,A股一個猛子最多下跌超過20%。

五、流動性是個陷阱? VS 流動性溢價(股票和房子的故事)

流動性溢價——由於變現快,所以流動性的好的資產,理應當要求一個較高的溢價。

可是,資金緊缺的時候,大家紛紛優先套現流動性好的資產……因為流動性差的資產短期內套現不出來。這也是為什麼錢荒的時候,大盤股比小盤股還跌得更多的原因。

同樣的,流動性緊張,要持續較長一段時間才會對樓市造成影響。

六、未來——不知還能守幾年

有個時候,我真想說一句粗話。

當你需要錢的時候,才發現青春耗不起,價值投資傷不起。

當前的儲蓄和投資,是以犧牲現期的消費為代價的。

七、整個六月,看他樓塌了。我不抄反彈,不攤薄成本,也不割肉。獨自拿房子首付款做了一個月逆回購。

銀行的核心資本充足率與再融資 那一水的魚

http://xueqiu.com/2074020838/25451839【入門帖】

1、銀行為什麼要再融資?

為了滿足監管紅線,最重要一條就是核心資本充足率(附加資本可以通過發債滿足)。如果不滿足監管紅線,則許多業務的開辦(主要是新增)會受限制。

2012年6月8日發佈的《商業銀行資本管理辦法(試行)》,至2013年1月1日起執行。要求:第一層次為最低資本要求,核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%;第二層次為儲備資本要求和逆週期資本要求,儲備資本要求為2.5%,逆週期資本要求為0-2.5%;第三層次為系統重要性銀行附加資本要求,為1%;第四層次為第二支柱資本要求。

簡單點說,就是一般銀行要求核心資本充足率8.5%,系統重要銀行9.5%,其中有1%可以通過其他工具補充(如:優先股,無期限長期債券等)。其餘的必須是紮紮實實的股東權益。2018年前達標,但很多銀行已經按達標的要求在要求自己了。

2、某銀行今年再融資了300億,明年業績就要大漲嗎?

且不論融資攤薄的因素。

當兩家銀行的資本都滿足監管,業績的增長可以說與再融資關係不大。如果某家銀行的資本低於監管要求,發展新業務受限制,那業績的增長肯定是要受影響的。

8.5%這條線,就好像汽車的油箱線,低於這條線,就告訴你要加油了。比如說某銀行核心資本充足率8%,低於監管紅線了,再融資後可達9.2%。那麼這家銀行的業績增長,與另一家核心資本充足率是8.7%的銀行,沒有任何本質上的優勢。

因為兩家銀行的各項業務,都不會受限。

再融資可以帶來一小部分的無息存款(實際是所有者權益)。

PS:很多人不理解,好似核心資本充足率一提高,立馬就能放出大把大把貸款。其實放貸首先要吸儲,而這一點是要看各銀行能力的,並不是洪水猛獸般一下子就能吸飽的。而其他(未融資)銀行即使核心資本充足率較低,仍然通過利潤的滾存在積累資本金。

而同業業務,雖然資金的敏感度較高,可以短期內積累大量的同業負債。但同業的本質資金的融通(流動性管理)。依靠同業賺錢那是少數人的生意,很少的一部分銀行在賺錢。

@深圳啊姚 @石留印

3、再融資時點很重要。

2PB以上的再融資,提高核心資本充足率(淨資產)多,但攤薄股份少。對於原股東是有利的。

配股原則上是自己吃自己鍋裡的肉,對老股東既沒有攤薄,也沒有增厚。但是不參與配股會面臨市值損失。

如果預期2014年下半年至2015年銀行股能走好(估值2PB以上),那麼建議重點關注下核心資本充足率情況,在這期間(估值2PB以上)有融資預期的票,會在未來的賽跑中佔優勢。(利潤增長跟銀行自身的能力有關,仍然與融資關聯不大。高價再融資只是提高了核心資本,相當於加油時加一升送一升。但是加滿油的汽車,會比半桶油的汽車跑得快嗎?有興趣的可以看看中信銀行上市以來的情況,核心資本充足率曾一度高達14%+,其利潤增長並未有何突出,只是當時上市融資的攤薄較小。

SENSE隨筆131125 能做伏地挺身的魚 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/11/24/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131125-%E8%83%BD%E5%81%9A%E4%BC%8F%E5%9C%B0%E6%8C%BA%E8%BA%AB%E7%9A%84%E9%AD%9A/SENSE隨筆131125

能做伏地挺身的魚

執筆人:蟬

魚究竟需要甚麼條件才能夠做 “伏地挺身Push-up” 呢? 答案很簡單,就是一雙手和手臂。 這幅 “復原圖” 足以說服你魚能做得到嗎?

2004年,古生物學家Neil Shubin發現一種被解釋為是魚類走上陸地時代的 “失落環節物種” 提塔利克魚Tiktaalik的化石。 提魚擁有 “手腕”,*** 而四肢則保留著鰭的外形。

<“爬”上陸地的魚>

演化生物學界相信陸上動物都是從水裡“爬”上岸的。*** 現存的化石證據顯示,3億6千5百萬年前開始有陸上生物, 在此之前生物都是在水裡生活的。

魚類和陸生動物在外觀上看差別很大。 魚沒有脖子和四肢,而陸上生物則沒有鱗片和鰭; 陸上動物用肺呼吸,而魚以腮呼吸。既然是這樣,到底甚麼理由讓生物學家把魚類和人類在演化層面掛上關係呢?

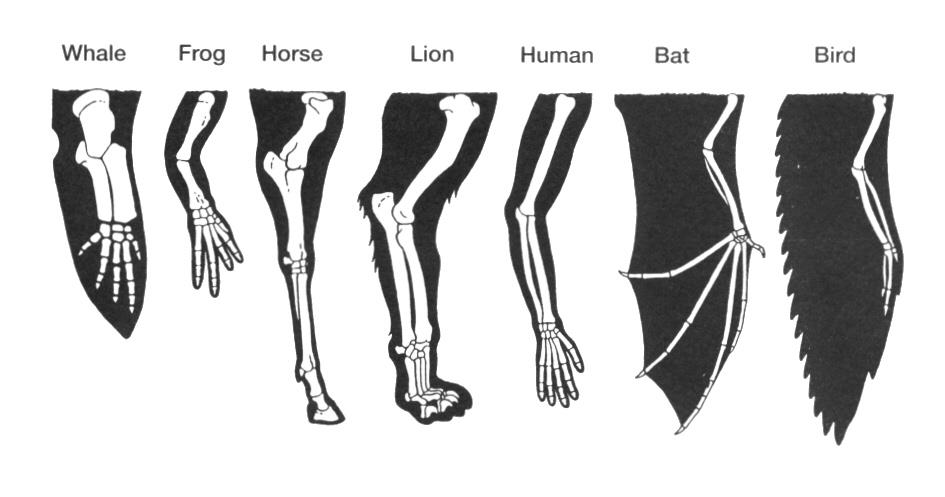

19世紀英國解剖學家Richard Owen研究從新世界帶回來的動物,將觀察結果在其經典名作《論四肢的本質On the Nature of Limbs》發表。Owen發現所有動物的四肢,不管是手,翅膀,甚至是鰭,都有著共同的架構**** :上端有一根較粗大的骨頭,下底連接著兩根骨頭,再下面則是一些幼小的骨塊,最後便是手指或腳趾。 他認為這是造物主的計劃。

基於Owen的觀察,達爾文提供了更科學的解釋。達爾文認為動物四肢結構與人類之所以如此相似,是因為他們擁有共同的祖先。**** 人的手、鳥的翅膀和青蛙的腿都是由同一原始結構演化出來的。

經過一百多年的化石發掘和生物學進步,現今科學家認同人類是由魚類演化而成的。 但這理論卻面對一個令人頭痛的問題:化石證據裡面一直缺少了魚類和原始陸生動物的「中間物種」。 這個問題到2004年才終於由Shubin找到了答案。

<像鰭又像四肢>

19世紀中葉,奧地利動物學家Fitzinger在南美洲發現一條擁有肺部的魚:美洲肺魚LepidosirenParadoxa。它在幼兒期時擁有腮輔助呼吸,成年後腮組織會失效,全面依賴肺呼吸。 肺魚的胸鰭基部有一根骨頭連到肩部,就像人類的上臂有一根肱骨接連到肩膊一樣。 雖然它擁有和今日哺乳類相近的呼吸系統和肱骨,但卻沒有「四足動物tetrapod」的四肢骨骼結構。

又根據化石證據,四足動物應該是在3億6千萬年到3億9千萬年之間,即泥盆紀Devonian Period地質年代發展出來的。 截至1995年,該年代最具代表性的物種應該是 真掌鰭魚Eusthenopteron、潘氏魚Panderichthys、梭氏魚石螈Ichthyostega和棘被螈AcanthostegaGunnari。

真掌鰭魚擁有「一根骨頭連著兩根骨頭」結構,但整個骨骼都在魚鰭內,情況就好像人類上肢的骨骼結構都在手掌內找到一樣。 真掌鰭魚剛被發現時以為是陸上動物最接近魚類的物種,但後來發現牠只生活在較深水的水域,似乎從未離開水中。 取代其地位的是 潘氏魚,被認為是最接近陸上四足動物的魚類,生活在較淺水域。

20世紀初,梭氏魚石螈的化石被瑞典古生物學家Save-Soderbergh所發現。 魚石螈具備完整的手指與腳趾,在剛被發現的時候,號稱為「主要的遺失環節」。Save-Soderberg同時發現的還有 棘被螈。棘被螈也擁有完整的手指與腳趾,與魚石螈一樣是早期的魚類–陸上動物的中間物種。 後期的研究指出棘被螈的腳形狀像海豹的鰭腳, 意味著早期的四肢是發展出來幫助游泳,而非在陸地上行走用的。****

<中間物種的中間物種>

2004年,Neil Shubin在加拿大發現3億7千5百萬年前的化石,一種被認為是魚類走上陸地時代 “失落環節的物種”:提塔利克魚Tiktaalik。

提魚除了擁有Owen指出的基本四肢骨骼結構外(除了沒有指骨),它還擁有手腕,*** 而四肢則保留著鰭的外形。 提魚的骨骼結構對理解物種演化的時序有極大的貢獻,但究竟是怎樣的變化和適應策略令魚類演化出“手” 來呢?

泥盆紀被稱為魚類時代,大量魚類物種繁衍出來。 當時海平面比現時高180米,地球表面平均溫度高6度C。 同時期陸地植物種類也迅速增長,故被稱為“泥盆紀大爆發”。 然而高度綠化令空氣中的二氧化碳下降,促成「晚泥盆紀大滅絕」。

大滅絕約發生在3億7千4百萬年前,估計約一半物種絕了種,海床生物和海洋生物受害最烈。海平線在泥盆紀末下降60米,溫度急速下降,令海洋生態環境嚴厲改變,淘汰了大量海洋生物。

Shubin相信,提魚之胸鰭之所以演化成像人類手臂的結構,是因為它需要做一個相當特別的動作:伏地挺身。*** 提魚可以像人類那樣,將魚掌貼平地面,手肘彎曲,用胸肌使身體上下運動。 腕關節就是為了讓魚掌平貼地面,而化石亦顯示出提魚大胸肌附著處有很大的突起和疤痕,似乎胸肌相當發達。

綜合提魚扁平的頭、位於頭頂的眼睛和擁有肋骨幾項特徵,可以估計它生活在淺水甚至沿岸的地方。 猜測牠活在沿岸地方的原因, 是當時海洋的競爭相當激烈,提魚被逼遷移至較淺水地方苟且偷生。 而正正因為它離開海洋,令它能捱過 “晚泥盆紀大滅絕”。 生於憂患而死於安樂,信焉。

參考:

《我們的身體裡有一條魚》

《Your Inner Fish: A Journey into the 3.5-Billion-Year History of the Human Body》, 2008, Neil Shubin

本書為2009美國國家學院科學傳播獎得獎書

Next Page