- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

台灣第二大出口產業,轉型精品之路 高雄螺絲廠 變IKEA最大供應商

2016-05-02 TCW年產值一千三百億元的螺絲與金屬扣件,今年遭逢新壓力─歐盟取消對中國反傾銷稅,對台不利,但有批頭家已走出新路。 四月十三日,我們走進位於高雄,全球第三大的「台灣國際扣件展」。這個展會,三天便締造了新台幣一百三十億元的商機,每走幾步就可以見到一位外國買家,國際化的程度跟台灣向來自豪的Computex電腦展相比,絲毫不遜色。 其實,在蓬勃商機的背後,台灣螺絲業兩個月前才剛度過一個惶惶不安的時刻。 二月二十七日,歐盟宣布,自隔日起,取消過去七年來,對中國螺絲與金屬扣件課徵高達約七五%的反傾銷稅。台灣螺絲公會理事長張土火認為,自中國遭課反傾銷稅後,台灣螺絲業明顯受惠歐洲客戶的轉單效應,如今反傾銷稅取消,將嚴重影響台灣每年出口至歐盟逾四百億元的螺絲產值。 「現在一半以上做標準品的中小型螺絲廠都很緊張,」一位在金屬工業研究發展中心已從業三十年的標準檢驗主管透露。 螺絲與金屬扣件,是台灣第二大出口產業,僅次於式產業,年產值逾四十億美元(約合新台幣一千三百億元),但這個產業從今年第一季季末起,卻正面臨一場可能翻轉該產業世界地位的危機。 金屬中心產業分析師紀翔瀛表示,破、歐盟是台灣螺絲第二大出口國,約占總出口值的三五%,目前已聽聞有廠商被歐洲客戶要求降價。但由於此次反傾銷稅取消,宣布突然,中國螺絲業產能尚未恢復課徵反傾銷稅前的水準,且歐盟客戶下給台廠的訂單還沒消化完,轉單效應不會立即出現,確切影響程度,到今年第三季後較明朗。 但是在展會中,我們看見,有些廠商已經及早升級、轉型,而不受這波「紅色海嘯」威脅。(見第三十八頁表) 它,黏牢IKEA 磨品質,不良率比科技業低 第一類廠商,是在原有領域做到最精,將一根小螺絲,打磨成無可取代的精品,讓客戶不得不「黏著著」。家具螺絲廠王盈,便是經典的例子。 專攻家具螺絲的至盈,是全球家具龍頭IKEA最主要的螺絲供應商,年營收逾二十億元。自八年前打入IKEA供應鏈,王盈能從全球廠商中勝出的關鍵,是做到連科技業往往也達不到的高標準——「零不良率」。 至盈董事長陳啟祥表示,螺絲只占家具成本的千分之五不到,卻是一個家具能否組裝成功的關鍵。「如果一千萬支螺絲裡面,有一支不好,剛好有一個人買到那套家具,回去鎖不起來,最終IKEA的產品,在消費者心中是百分之百不良率。你(指消費者)會想,這牌子品質很差。」 因此只要能做出高於同業的品質,客戶其實願意多花一成以上的成本,向至盈採購。「我要求的是,我們連百萬分之一的不良率都沒有,」陳啟祥表示。 為了一支售價連一毛都不到的螺絲,至盈卻投注五千萬以上的成本,購買檢測設備;甚至遠從義大利聘請螺絲工匠長駐台灣,協助改善製程。 在零不良率的精兵策略下,陳啟祥絲毫不怕歐盟取消中國反傾銷稅的威脅。他說,客戶透露,反傾銷稅取消後,曾向中國廠商詢價,但如果要做出跟至盈一樣的品質,中國仍不具價格優勢。 他自豪的表示:「我常講,我們最擔心的不是我們是傳產,我最擔心的是,用傳統方武去經營,那一定會被淘汰。如果是創新方武經營,我們不用擔心有夕陽產業的危機。」 它,把螺絲變人工牙根 跨醫材,整條產線砍掉重練 另一類廠商,則是將螺絲轉往高附加價值領域,像是航太、醫材等等。例如建築螺絲龍頭安拓,便讓過往一公斤數十元的螺絲,轉型成一支三、五千元的人工牙根。 要讓一支螺絲的價值能翻一萬倍,得整間工廠從生產製造、行銷通路,甚至老闆的思維,都得「換腦袋」。 安拓專攻人工牙根的子公司、全球安聯科技行銷副總經理張人壽舉例,生產人工牙根的產線,整條都要重新打造,取得以前做一般工業用螺絲時,從沒想過的TFDA(台灣食品藥物管理局)、美國FDA等認證。 而為了能取得醫師、教授的信賴,讓產品被採用,黑手出身的安拓董事長張上火更得自學,每晚研讀牙醫相關論文,才能跟他的客戶們對話。張人壽透露:「很多醫生都很驚訝他(指張上火)對牙科的新知怎麼比他們還清楚。」 根據安拓內部透露,人工牙根的事業投資了九年,目前除了台灣之外,已經打人中國、中東等市場,在近兩年內可轉虧為盈。 紀翔瀛觀察,這些轉型成功的螺絲廠,老闆們共同的心態,都是肯「求變」。例如安拓,或同樣轉型至醫材領域的鴻君科技,這些企業都已經不是第一次轉型,「他們共通點是肯複製自己之前的成功,早年,這些人,本來做模具、設備出身,當年轉到螺絲廠,從頭學,成功過,他只要聽到新的,就很願意接受。他知道我(指廠商自己)曾經成功過,只要用一樣的模式(再轉型),就可能成功……。」 在台灣螺絲業與中國重啟國際貿易戰局的時刻,我們看見,願意求變的人,就越有能力另闢戰場,找到自己生存的空間。 撰文者吳中傑 | ||||

海航買買買 拿下全球第二大航空配餐公司

過去12個月幾乎平均每月達成一筆並購交易的海航集團,海外“大采購”的步伐並沒有停止,最新一筆交易,是宣布將全球第二大航空配餐公司收入囊中。

Gategroup北京時間7月7日中午宣布,海航已經確認收到Gategroup共計61.76%的股票出售,加上Gategroup自身仍然持有的62.06萬股,交易雙方合計擁有公司63.6%的所有權和投票權。

控股全球第二大航空配餐公司

今年5月,海航集團旗下的海航航空(香港)航空配餐控股有限公司發布了關於公開要約收購所有公開持有的Gategroup 股份的要約收購說明書。

當時提出的條件是以每股53瑞士法郎的價格收購Gategroup,並得到了Gategroup董事會的一致贊成。在股票完全稀釋的基礎上,上述收購價對Gategroup的估值約為14億瑞郎(14.7億美元)。在公開要約收購完成後,海航計劃讓Gategroup退市。

航空公司工作人員正在為乘客提供餐飲服務 圖片來源:Gategroup官網

根據Gategroup7月7日發布的最新公告,截至歐洲中部夏令時7月1日下午4點的初次接受期到期,共有1641.50萬Gategroup股份向海航航空(香港)航空配餐控股有限公司出售,對應為Gategroup的2657.66萬股份的61.76%。

Gategroup表示,海航對此階段的結果非常滿意,並樂觀地認為公司其他股票持有人會認識到將所持股票出售給海航的益處,讓海航在額外驗收期(此交易將會有十個工作日的額外驗收期,於7月8日開始,並在7月21日結束)繼續購得股份。因此海航決定取消要約收購說明書中67%的最低接受比例條件,宣布此項交易成功,預計這項收購的結算將在今年第三季度末或第四季度初完成。

Gategroup是全球領先的航空餐飲供應企業,從事機上餐飲、機上零售、物流配套等服務。公司總部位於瑞士蘇黎世,現在六大洲33個國家設有約160個服務點,員工總人數約2.8萬人。其航空餐配業務僅次於漢莎航空旗下的LSG漢莎天廚。

在此之前,Gategroup的客戶包括達美航空、美國航空公司、易捷航空、阿聯酋航空、美聯航、維珍航空等大航空公司。2015年的財報顯示,Gategroup收入為29.96億瑞郎(約合 203 億元人民幣),其中80%以上營收源自南美和歐洲及中東地區,而航空市場增長更為迅速的亞太及拉美地區占比還不到20%。

對於Gategroup的收購,海航表示意在“加快海航國際化發展,增強海航在航食產業領域的能力,產生協同效應”。

值得註意的是,海航集團在國內有自己的餐食公司,旗下的海南航空等則在加速開辟到歐美國家的國際遠程航線,而歐洲和北美正是Gategroup最重要的兩個市場,收購Gategroup相當於給未來的國際航線開拓準備好了後勤隊伍。

美國市場調研機構 Global Industry Analysts 報告顯示,全球航空配餐市場到 2020 年將達到 176 億美元的規模,其中亞太地區是增長最快的市場,年複合增長率達到5.6%。IATA 的另一項調研則稱,中國將會在 2032 年超過美國,成為全球航空客運量最大的市場,被海航集團收購的Gategroup,未來的市場和客戶開拓前景也開闊了不少。

平均每月一筆的海外投資邏輯

值得註意的是,在收購Gategroup公司之前,海航集團曾在去年收購了瑞士另一家企業Swissport,後者是世界最大航空地面服務及貨運服務供應商,為全球約700家航空公司客戶提供機場地面和貨運服務,業務遍布48個國家的270個機場,年保障乘客約2.24億人,處理貨物約410萬噸,年營業收入約30億瑞郎。

不管是航空配餐企業還是地面服務企業,都跟海航的航空主業相關,以提升航空板塊全產業鏈服務能力。

而在過去一年里,海航集團進行了一系列航空及其上下遊、酒店、地產等領域的收購,幾乎平均每月一筆。

記者梳理海航的海外收購標的發現,與三大國有航空不同的是,海航的國際化布局不僅限於開通新航線,而是通過收購國外的公司來打造完整的現代服務業產業鏈,其投資方向主要是兩方面,一是業務布局,二是資產配置。

業務布局方面,主要是在航空主業、輔業以及旅遊、酒店等上下遊的延伸,比如投資藍鷹航空、巴西蔚藍航空、澳洲維珍航空,收購紅獅酒店、卡爾森酒店等;資產配置方面,主要在倫敦投資了兩個地產項目,還收購了美國曼哈頓的地標建築。

多位行業分析人士認為,從海航集團海外投資的思路來看,是希望將航空和旅遊產業鏈打通,以航空運輸、旅行社、酒店、金融及支付、技術等產業為基礎完善一站式旅遊服務,並將地區型航空公司以及海外參股的航空公司資源整合起來,加速“大旅遊”產業的布局。畢竟現在全球經濟低迷,企業的估值普遍較低,此時可以進行低成本擴張,而後續的資產和業務板塊的整合對收購效果的落實也很重要,比如將海外航線與投資的海外酒店、地面服務以及配餐資源協同。

據記者了解,目前海航集團仍在尋求更多海外資產標的的投資,而內部資產和業務板塊的重整也在醞釀。而對於大規模海外並購的錢從哪來,海航集團首席執行官兼投資總裁黃琪珺接受外媒采訪時曾透露,公司的並購資金來源主要是經營現金流、資本市場、國內的私募股權基金、社會化基金和商業銀行等金融機構。

值得註意的是,在近期國家發改委利用外資和境外投資司發布的“鼓勵試點企業境內母公司直接發行外債”的公告中,只有海航和華為兩家是21家試點企業中的非國有控股企業。

海外收購停不下 海航又拿下全球第二大航空配餐公司 (附近兩年海外投資清單)

過去12個月幾乎平均每月達成一筆並購交易的海航集團,海外“大采購”的步伐並沒有停止,最新一筆交易,是宣布將全球第二大航空配餐公司收入囊中。

Gategroup北京時間7月7日中午宣布,海航已經確認收到Gategroup共計61.76%的股票出售,加上Gategroup自身仍然持有的620641股,交易雙方合計擁有公司63.6%的所有權和投票權。

控股全球第二大航空配餐公司

今年5月,海航集團旗下的海航航空(香港)航空配餐控股有限公司發布了關於公開要約收購所有公開持有的Gategroup股份的要約收購說明書。

當時提出的條件是以53瑞士法郎/股的價格收購Gategroup,並得到了Gategroup董事會的一致贊成。在股票完全稀釋的基礎上,上述收購價對Gategroup的估值約為14億瑞郎(14.7億美元)。在公開要約收購完成後,海航計劃讓Gategroup退市。

根據Gategroup7月7日發布的最新公告,截至歐洲中部夏令時2016年7月1日下午4點的初次接受期到期,共有1641.4959萬Gategroup股份向海航航空(香港)航空配餐控股有限公司出售,對應為Gategroup的2657.6558萬股份的61.76%。

Gategroup表示,海航對此階段的結果非常滿意,並樂觀地認為公司其他股票持有人會認識到將所持股票出售給海航的益處,讓海航在額外驗收期(此交易將會有十個工作日的額外驗收期,於2016年7月8日開始,並在2016年7月21日結束)繼續購得股份。因此海航決定取消要約收購說明書中67%的最低接受比例條件,宣布此項交易成功。預計這項收購的結算將在2016年第三季度末或第四季度初完成。

Gategroup是全球領先的航空餐飲供應企業,從事機上餐飲、機上零售、物流配套等服務。公司總部位於瑞士蘇黎世,現在6大洲33個國家設有約160個服務點,員工總人數約2.8萬人。其航空餐配業務僅次於漢莎航空旗下的LSG漢莎天廚。

在此之前,Gategroup的客戶包括達美航空、美國航空公司、易捷航空、阿聯酋航空、美聯航、維珍航空等大航空公司。2015年的財報顯示,Gategroup收入為29.96億瑞郎(約合203億元人民幣),其中80%以上的營收來自南美和歐洲及中東地區,而航空市場增長更為迅速的亞太及拉美地區占比還不到20%。

對於Gategroup的收購,海航表示意在“加快海航國際化發展,增強海航在航食產業領域的能力,產生協同效應”。

值得註意的是,海航集團在國內有自己的餐食公司,旗下的海南航空等則在加速開辟到歐美國家的國際遠程航線,而歐洲和北美正是Gategroup最重要的兩個市場,收購Gategroup相當於給未來的國際航線開拓準備好了後勤隊伍。

此外,根據美國市場調研機構Global Industry Analysts的報告,全球航空配餐市場到2020年將達到176億美元的規模,其中亞太地區是增長最快的市場,年複合增長率達到5.6%。IATA的另一項調研則稱,中國將會在2032年超過美國,成為全球航空客運量最大的市場,被海航集團收購的Gategroup,未來的市場和客戶開拓前景也開闊了不少。

平均每月一筆的海外投資邏輯

值得註意的是,在收購Gategroup公司之前,海航集團曾在去年收購了瑞士另一家企業Swissport100%,後者是世界最大航空地面服務及貨運服務供應商,為全球約700家航空公司客戶提供機場地面和貨運服務,業務遍布48個國家的270個機場,年保障乘客約2.24億人,處理貨物約410萬噸,年營業收入約30億瑞郎。

不管是航空配餐企業還是地面服務企業,都跟海航的航空主業相關,以提升航空的航空板塊全產業鏈服務能力。

而在過去一年里,海航集團進行了一系列航空及其上下遊、酒店、地產等領域的收購,幾乎平均每月一筆。

記者梳理海航的海外收購標的發現,與三大國有航空不同的是,海航的國際化布局不僅限於開通新航線,而是通過收購國外的公司來打造完整的現代服務業產業鏈,其投資方向主要是兩方面,一是業務布局,二是資產配置。

業務布局方面,主要是在航空主業、輔業以及旅遊、酒店等上下遊的延伸,比如投資藍鷹航空、巴西蔚藍航空、澳洲維珍航空,收購紅獅酒店、卡爾森酒店等;資產配置方面,主要在倫敦投資了兩個地產項目,還收購了美國曼哈頓的地標建築。

多位行業分析人士認為,從海航集團海外投資的思路來看,是希望將航空和旅遊產業鏈打通,以航空運輸、旅行社、酒店、金融及支付、技術等產業為基礎完善一站式旅遊服務,並將地區型航空公司以及海外參股的航空公司資源整合起來,加速“大旅遊”產業的布局。畢竟現在全球經濟低迷,企業的估值普遍較低,此時時候可以進行低成本擴張,而後續的資產和業務板塊的整合對收購效果的落實也很重要,比如將海外航線與投資的海外酒店、地面服務以及配餐資源協同。

據記者了解,目前海航集團仍在尋求更多海外資產標的的投資,而內部資產和業務板塊的重整也在醞釀。而對於大規模海外並購的錢從哪來,海航集團首席執行官兼投資總裁黃琪珺接受外媒采訪時曾透露,公司的並購資金來源主要是經營現金流、資本市場、國內的私募股權基金、社會化基金和商業銀行等金融機構。

值得註意的是,在近期國家發改委利用外資和境外投資司發布的“鼓勵試點企業境內母公司直接發行外債”的公告中,海航和華為是21家試點企業中的唯一兩家非國有控股企業。

附:2015~2016年海航海外收購清單

2015年度

5月26日

花銷:1300萬美元

南非商務航空6.2%股份

南非商務航空集團(Comair Limited)發布股權變更公告,南非商務航空股東Thelo Aviation Consortium出售其全部股份,海航集團旗下荷蘭的全資子公司支付1.6億南非蘭特(1300萬美元)獲得南非商務航空集團6.2%的股份。

6月17日

花銷:約2150萬美元

紅獅酒店公司15%的股份

海航集團從一家位於西雅圖的投資基金收購了紅獅酒店公司15%的股份,以擴張其在北美地區的酒店品牌與產業。公告中沒有披露海航的收購價格。若按紅獅周二7.21美元的收盤價計算,海航需為此支付2150萬美元

7月30日

花銷:175億元人民幣

瑞士空港100%股權

海航集團在瑞士蘇黎世與私募股權基金PAI Partners簽署協議,全資收購後者持有的全球最大航空地面服務及貨運服務供應商瑞士空港公司(Swissport)100%股權。瑞士空港公司在48個國家開展業務,每年營業收入達30億瑞士法郎。

8月10日

花銷:160億元人民幣

愛爾蘭飛機租賃100%股權

渤海租賃與Avolon簽署《排他性協議》,擬以32美元/股的價格收購愛爾蘭飛機租賃公司100%股權,預計收購總價款約26.38億美元。分析師表示,成功收購Avolon使渤海租賃在成為世界第一大集裝箱租賃公司之後,躋身國際飛機租賃業務的一線陣營。

8月28日

花銷:不詳

倫敦路透社總部大樓

海航投資控股有限公司簽約收購傳媒巨頭英國路透社總部大樓,這是海航集團在倫敦的首個重大收購項目。英國路透社總部大樓位於倫敦金絲雀碼頭金融區核心位置,是倫敦標誌性建築之一。

11月24日

花銷:4.5億美元

巴西第三大航空23.7%股份

海航集團出資4.5億美元收購巴西蔚藍航空23.7%的股權,成為後者最大的單一股東。海航稱,雙方將合作發展航班共享、開發新航線以及擴大常旅客計劃。在其看來,雙方合作將長期受惠於中巴兩大全球貿易夥伴的龐大乘客量。

2016年度

2月17日

花銷:60億美元

美國IT分銷商英邁

美國當地時間2月17日,海航集團宣布擬以60億美元收購美國IT產品服務分銷商英邁(Ingram Micro)。具體的收購協議由海航集團旗下天津天海投資發展有限公司達成,創下中國企業收購美國IT公司最高金額紀錄。

4月5日

花銷:4.63億美元

曼哈頓地標建築 850 3rd Avenue

海航資本集團有限公司同賣方Shorenstein Realty Service以4.63億美元在紐約曼哈頓完成第二棟寫字樓(8503rdAVE)的收購交易。該寫字樓位於紐約最黃金地段,總面積61.7萬平方英尺,周邊有中央車站、聯合國總部等地標建築及眾多世界五百強企業,是海航在美國投資的第一棟A級寫字樓。

4月11日

花銷:近15億美元

瑞士航空服務公司Gategroup

海航集團提出以每股53瑞士法郎的價格收購Gategroup,得到Gategroup董事會的一致贊成。雙方在聯合公告中稱,在股票完全稀釋的基礎上,上述收購價對Gategroup的估值約為14億瑞郎(14.7億美元)。

4月15日

花銷:不詳

英國外幣兌換運營商ICE

海航已達成協議收購ICE。這是中國企業向亞洲以外地區擴張業務的背景下,對歐洲投資熱潮中的最新收購案。海航未透露交易條款。

4月19日

花銷:1.31億英鎊

17 Columbus Courtyard 倫敦金絲雀碼頭商廈

海航國際投資集團有限公司發布公告稱,已同意以1.31億英鎊(合1.89億美元)購買倫敦的一處商用物業。據道瓊斯消息,海航國際投資表示,計劃購買位於倫敦金絲雀碼頭的一棟名為“17 Columbus Courtyard”的商業大廈,賣方為Fourteen Ninety Two Ltd.。該物業總樓面面積為195443平方英尺(約合18157.25平方米),現租予一家投資銀行,年租金約為640萬英鎊(約合922.37萬美元)。

4月28日

花銷:不詳

全盤收購卡爾森酒店

4月28日,海航旅遊集團與卡爾森集團(Carlson Hospitality Group,Inc.)宣布達成協議,海航旅遊集團將全盤收購卡爾森酒店集團,以及後者持有的瑞德酒店集團(RezidorHotelGroup,AB)一半以上的股權。對於協議的收購價格,交易雙方均沒有披露。

5月31日

花銷:1.14億美元

維珍澳洲航空

維珍澳洲航空(Virgin Australia)(VAH.AX)已與海航集團達成協議,海航將通過供股向其投資1.59億澳元(1.14億美元)。

中國失去蘋果全球第二大市場稱號

中國不再是蘋果第二大市場了。

蘋果今天淩晨盤後公布財報顯示,在過去的三季度里,共賣出4040萬部iPhone手機,盡管同比下滑15%,但略高於華爾街預期,蘋果股價盤後大漲超過7%。但是中國真正丟失了作為蘋果第二大市場的稱號。

2015年第二財季,蘋果在中國的營收達到168億美元,中國超越歐洲成為蘋果全球第二大市場。直到今天,歐洲重新奪回全球第二的寶座。今年第三財季,蘋果在中國的收入下滑至88億美元,而在歐洲的收入達到96億美元。

iPhone銷量已經連續兩個季度出現下滑,這導致三季度蘋果營收大幅下滑14.6%至423.6億美元,盈利下滑27%至78億 美元。中國市場銷量下滑33%,也是連續兩個季度下滑,上一季度下滑26%。而去年同期增長112.4%。

中國市場增速放緩主要有幾個因素:其一,經濟的不確定性;其二,中國市場日趨成熟,人們更新手機的周期變得更長。蘋果未來是否還能在中國產生巨大盈利面臨挑戰;其三,本土品牌的競爭力變強。

Gartner研究副總裁Brian Blau對第一財經表示:“蘋果在中國的市場下滑,也是因為當地市場面臨其它品牌的競爭加劇。華為和三星的競爭力比去年要強很多,中國本土的一些品牌也開始崛起。”

Canalys昨天發布的報告顯示,今年一季度華為的智能手機出貨量達到了歷史紀錄的1910萬部,僅次於2013年四季度三星手機的出貨量1920萬部。今年二季度,中國智能手機出貨量同比呈兩位數增長,其中華為手機出貨量增幅達16%,超越蘋果與三星,成為中國智能手機市場份額最大的公司。

排名第二和第三的國產手機品牌Oppo和Vivo的智能手機出貨量也都超過1500萬部。三星和蘋果正在爭奪中國市場第五大手機品牌的位置。Canalys數據還顯示,蘋果目前在中國的最大競爭對手華為今年一季度智能手機的出貨量增長近50%。截至今年5月的三個月里,華為在中國的市場份額占到25%,也就是中國的每四個手機里面有一個就是華為的。

Canalys亞太研究總監彭路平對第一財經表示:“蘋果寄望於中國中產階層來提振銷量,但是現在的問題是這部分人群很多都選擇了國產品牌。國產品牌在中端機拿走了很大一部分市場。雖然它們沒有和蘋果正面競爭,但是確實是帶走了一部分蘋果的潛在用戶。”

瑞穗證券分析師Abhey Lamba表示:“蘋果在高端市場的優勢仍然比較明顯,但是問題是高端市場的增長空間有限;而低端市場產品的競爭力也在提升。”

為了與中國國產手機競爭,蘋果今年3月份推出了iPhone SE低端手機,期待提振新興市場國家銷量。不過截至目前,iPhone SE仍然沒有能夠達到新興市場的銷量預期,對蘋果整體銷量影響不大,反而是在發達國家銷量超出預期。”

不過值得註意的是,包括蘋果商城和iCloud在內的服務業務增長迅速,再次表明以做服務來增加用戶黏性是蘋果的一個重要策略。根據研究機構AppAnnie的統計,目前中國市場已經超過日本成為手機遊戲、服務和音樂下載付費的第二大市場。而培養了用戶的習慣之後,他們就會自然而然地區購買硬件設備。

Gartner的Blau對第一財經記者表示:“蘋果關註的並不僅僅是硬件,而是一個整體的生態圈的發展,蘋果要確定每一項新功能的采納,都要和它的一個整體的生態圈進行匹配。”

讓用戶認為新功能和新技術在長期有用的,獲得最廣泛的市場普及度是蘋果最關註的部分。以在線音樂,蘋果其實並不是第一個做在線音樂的,但是它增加了自己的創新,就是在線電臺。Blau 因此認為,要推動創新,首先關註的不應該是市場份額,而是產品和服務的質量,以及消費者的滿意度。

上一季度財報創下13年來最差表現。2013年至2015年間,蘋果在中國的收入實現翻番,至590億美元。這段時期是蘋果的瘋狂擴張期。截至今年3月,蘋果在中國擁有35家門店,今年還將增加5家門店,去年同期這一數字為21家。

今年9月,蘋果即將發布新款iPhone 7手機,Blau對第一財經記者表示,新品發布的季度往往是蘋果業績表現最好的季度,將大幅提振蘋果的銷量。Blau還預計iPhone 7將會在攝像頭上有更大的創新,包括多聚焦和多感光元件的使用。

負利率之殤:日本第二大銀行利潤“躺槍”

從日本央行實行負利率政策以來,日本經濟形勢並未見好轉,而銀行業似乎卻每況日下。

近日,日本第二大銀行瑞穗金融集團(下文稱“瑞穗”)公布最新財報,凈利潤同比大跌16%。2016財年Q1財報顯示,該行凈利潤1326億日元(約合13億美元),去年同期為1580億美元。負利率政策破壞性正在進一步蔓延。

這一差強人意的營收表象突出了銀行所面臨的艱難環境——凈息差收窄、貸款需求萎靡、經濟增速疲軟。三菱東京UFJ金融集團某分析師對第一財經記者表示,日本原本存款利率就接近0,因此負利率後存款端降無可降,而貸款利率卻不斷下滑,這使得銀行利息收入大降。

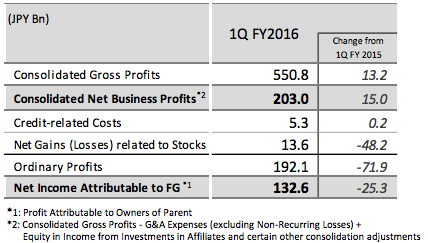

(圖說:瑞穗最新財報)

(圖說:瑞穗年初以來股價走勢)

(圖說:日本某金融股指數的年初以來走勢)

負利率傷及銀行業

自日本央行於1月29日推出負利率政策以來,銀行高層便質疑不斷——負利率政策對於刺激公司部門的貸款意願而言毫無裨益。

根據SMBC Nikko證券研究分析,即使是在負利率實行之前,商業銀行2015年四季度的凈利潤降幅也達到了16%。此後,利率就全面下降,包括給企業借款人和購房者的貸款利率。因為銀行很難將負利率傳遞給儲戶,因此里凈息差就會進一步收窄。

最新數據顯示,瑞穗的二季度凈利息收入降至2156億日元,去年同期為2559億日元。

(圖說:銀行息差逐年收窄。來源:瑞穗財報)

“日本央行的決定(負利率政策)是火上澆油。”三菱UFJ摩根士丹利證券分析師 Katsuhito Sasajima近期對媒體表示。

標普評級公司此前分析稱,與2015年3月相比,負利率可能會嚴重影響銀行利潤,營業利潤可能會下挫8%。由於區域性銀行嚴重依靠利息收入,因此利潤降幅預計將達15%。

交通銀行發展研究部高級研究員陳冀對第一財經記者表示,凈息差並不只是存貸款利率直接相減的結果,它等於(銀行全部利息收入-銀行全部利息支出)/全部生息資產。 所以利率變化,以及負債和資產規模、結構的變化都會影響到凈息差。

他表示,日本實施負利率後,主要從兩個方面影響到了銀行的凈息差。“此前負債端(存款)規模可能大幅增加了,並且負利率政策實施後,存款長期和短期之間的期限利差收窄,那麽居民可能更多傾向於活期存款,如此一來銀行的流動性風險就增加了;在資產端,考慮到維持客戶,以及風控,信貸規模並不一定出現與負債存款端類似的增長,且信貸利率會有所降低。”這個過程綜合來看,分子部分(銀行全部利息收入-銀行全部利息支出)降幅大於生息資產降幅,凈息差就降低了。

此前,日本五大銀行集團2015財年(截至2016年3月)財報便令人大失所望。當時,最終利潤總額為2萬6197億日元,同比減少5%。海外的盈利情況表現低迷,連續2個財年減益。受負利率政策影響,2016財年預計將降2萬4800億日元,下滑5%。當然,其他外部沖擊也使得日本銀行業受到牽連。

“中國經濟減速波及到東南亞,其影響開始反映在金融行業上。” 三菱UFJ金融集團社長平野信行在某次記者會上表示。 由於資源價格急劇下跌,融資對象中的能源相關企業業績惡化,三菱UFJ為此計提了約750億日元;為防止針對海外資源企業的融資成為壞賬,三井住友金融集團計提了320億日元。

無計可施的央行

盡管面對如此窘境,日本央行也看似無計可施。

上周五,日本央行的貨幣刺激擴張計劃不及市場預期。央行決定將交易所交易基金(ETF)的購買金額從3.3萬億日元擴大到6萬億日元,保持主要利率和QQE購債規模不變。

“日本繼續面臨下行風險,同時GDP和通脹等國內經濟數據呈疲弱跡象,因此這一不如預期的寬松力度也使得市場震驚。”富拓研究分析師Lukman Otunuga對第一財經記者表示。

中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松認為,如果負利率持續比較長的時間,很可能會對商業銀行現有的經營方式形成巨大沖擊,“這就會倒逼銀行放貸,把錢貸給原本不夠格的客戶,追求更高風險的業務品種。”

更值得註意的是,他從商業銀行層面也觀察到,在負利率環境下,商業銀行也在嘗試做一些適應性的調整,這也被稱為“逃避行為”。“特別是有全球性布局的銀行,其會把超額儲備金從征收負利率的銀行轉到其他不收負利率的銀行,或大量持有隔夜拆借等一些無風險的現金替代資產,使得負利率在商業銀行層面的傳導不及預期,所以負利率其實正在對商業銀行形成一個破壞效應,商業銀行目前采取的措施是嘗試逃避。”

眼下,對於日本銀行業唯一的利好就是,前期債券交易的潛在收益。

(圖說:瑞穗資產負債構成)

鑒於銀行的日本政府債券持倉量高達約250萬億日元,因此負利率後債券收益率下行,而債券價格與收益率呈反比,因此此時拋出債券將會產生不小的收益。粗略計算顯示,銀行盈利約1.5萬億日元(約合134億美元),大型銀行和區域性銀行收益均等。

深處困境的日本銀行業也在積極進入海外。日本央行此前發布的數據顯示,日資銀行截至3月底的跨境投融資余額比1年前增加5%,連續6年刷新了歷史新高,超過了美資銀行2014年底的余額。

華僑城A:前海人壽成第二大股東 寶能系持股合計9.89%

華僑城A8月19日晚間披露2016年半年報,報告期內,公司實現營業收入114.60億元,同比增長12.78%;實現歸屬於上市公司股東凈利潤15.80億元,同比增長11.69%;基本每股收益0.1925元/股。

半年報十大股東中,前海人壽保險股份有限公司-海利年年二季度繼續增持華僑城 A 5235.18萬股,占公司總股本8.46%,位列第二大股東;華僑城 A 第五大股東深圳市鉅盛華股份有限公司二季度沒有增持,仍然持有1.43%股份。截至6月30日,寶能系合同持有華僑城A 股份。

安聯:2020年中國將成全球第二大壽險市場

“到2020年,中國將成為僅次於美國的全球第二大壽險市場,增長將非常可觀。”今年年初,中國已經成長為全球第三大保險市場,對於中國保險業未來的增長,安聯集團首席經濟學家邁克爾·海瑟(Michael Heise)近日對《第一財經日報》做了如上預測。

保險市場持續繁榮背後的邏輯,則是中國經濟的走向及社會老齡化的壓力。

最大的風險是信貸繁榮

“中國在未來很多年將成為世界經濟的增長動力。主要問題是這個過程將會有多順利或多坎坷,這很大程度上取決於政策制定者是否能處理好主要風險。” 海瑟表示。

在他看來,目前中國面臨最大的風險是信貸繁榮,特別是在國有企業中,這意味著經濟中出現了金融資源的分配不當,存在泡沫形成的風險。

從去年末至今年上半年,多家國際機構對中國目前的債務比率(整體債務占GDP的比例)做出了估計,結果均超過了200%。而上月底,中國社科院國家金融與發展實驗室理事長李揚領銜的課題組發布的報告顯示,截至2015年底,我國債務總額為168.48萬億元,全社會杠桿率為249%。其中,非金融企業的杠桿率為131.2%(不含地方政府融資平臺)。

“這主要是由於貸款給國有企業造成的,這些企業往往效率低下,並且已在某些行業積累了嚴重的過剩產能。這是中國的政策制定者必須解決的最重要問題。他們需要控制債務增長,並削減往往通過從國有銀行貸款來保持活力的國有企業的產能。”海瑟稱。

但他也表示,削減產能對於中國政府來說是一個難點問題,因為會影響就業;但是,如果這個問題現在沒有得到更有力的解決,那麽債務泡沫將會失控,並導致未來更為痛苦的調整。

同時接受采訪的安聯集團首席經濟顧問穆罕默德·埃里安(Mohamed A. El-Erian)則表示,應對局部的信貸過度是當務之急,但中國不會像在其他新興市場以及2008年和2009年在更發達的經濟體所看到的對信貸體系強制實行去杠桿化。

“此外,在國外以外幣、美元借款,但主要產生的是本幣收入,這曾經是發展中國家的一大問題。這必然產生貨幣錯配,因為你不能印制美元。但中國沒有這個問題。”埃里安表示。

海瑟預計,或許未來5到10年,中國經濟增長率可能下降到5.0%到6.5%之間,但這個範圍仍是健康和穩定的。

2020年有望成為第二大壽險市場

海瑟認為,除了信貸問題外,中國還必須解決其他一些重大問題,例如人口老齡化就將在中國發展道路上給經濟增加負擔。“鑒於中國的人均GDP仍處於較低水平,為老年人的退休或健康服務提供資金是個難題。”他說。

他分析稱,展望未來10到20年,中國將不得不接受經濟增長的放緩,並不得不應對日益增加的老年贍養比率,這意味著較少的勞動者必須為退休人員提供資金。這是獨生子女政策和預期壽命不斷提高共同作用的結果,照顧和資助老年人將成為中國沈重的負擔。

因為這種人口狀況,儲蓄率將持續走高。政府需要進一步提升社會保障體系,這一體系目前在醫療和養老金方面只向人們提供非常基本的保障。該體系還必須通過不斷增長的商業醫療和人壽保險市場加以補充。即使到本世紀中葉將退休年齡從目前的60歲提高到65歲,贍養率也不會達到可持續水平。這對於中國經濟和政策制定者是一個巨大的挑戰。

埃里安也表示,中國正在努力嘗試的事情包括從投資和出口驅動型經濟逐漸轉向消費驅動型經濟。這在一定程度上是在說服人們降低一直居高不下的儲蓄率,而儲蓄率高企的一個原因是人們對社會安全網缺乏足夠的信心:從養老到醫療。因此,他們認為必須自我掌控、自我保險。但是,從數百年的經驗來看,過度的自我保險是非常低效的社會運行方式。

因此,可以期待的是,壽險市場、醫療保險市場和資產管理市場會出現強勁增長。

海瑟稱,中國在保險市場方面進入了一個全新的階段。在發展的第一階段,人們通常看重財產險,必須首先為車子和房子保險,然後一旦經濟出現繁榮,就會想到資產管理,特別是壽險和健康險。“我認為我們已經進入這個階段。我們看到了壽險和健康險的增長超過其他險種,但這兩個細分市場的保險普及率仍非常低。”

他預計,從長遠來看,中國的保險市場將有非常強勁的增長。“盡管中國經濟略有放緩,但我們的預測沒有發生實質性變化。保險市場依然表現強勁,到2020年,中國將成為僅次於美國的第二大壽險市場。”

近日,保監會也發布了《中國保險業發展“十三五”規劃綱要》,力爭到2020年,全國保險保費收入達到4.5萬億元左右,保險業總資產達到25萬億元左右,均較2015年的數字幾乎實現翻番。

三星Note 7永久停售?美第二大無線運營商AT&T正在考慮中

據CNET報道,一位知情人士透露,鑒於安全問題,美國第二大無線運營商AT&T正在考慮停止銷售所有三星Note 7智能手機。

此前據路透社報道,美國時間10月5日早上,一部更換後的三星Note 7智能手機在美國西南航空公司的一架客機上出現冒煙的情況。該乘客表示手機冒煙前,他已經按照機組人員的要求將手機關機,放在自己的口袋中。他將手機扔到飛機的地板上,手機“冒出了濃煙”。後來他的同事返回機艙尋找自己私人物品,他稱那臺手機已經燒穿了飛機上的地毯,還燒焦了地板表層。 對此,美國消費品安全委員會(CPSC)和美國聯邦航空管理局(FAA)正在啟動新的調查。

據悉,目前AT&T已經證實,將允許旗下的三星Note7用戶更換其它款式的智能機,但並未透露是否終止第二批Note 7換機方案。

對此,AT&T公司發言人弗萊徹·庫克(Fletcher Cook)對此拒絕置評。

聯絡互動擬以17.69億控股美國第二大電商新蛋網

來源: http://www.iheima.com/zixun/2016/1014/159246.shtml

收購完成後聯絡互動將持有新蛋網55.70%權益

i黑馬訊 10月14日消息 近日,國內A股上市企業聯絡互動昨日發布公告稱,擬以2.6417億美元(1美元兌6.7元人民幣計算,約17.69億元)收購美國第二大電商新蛋網(Newegg),收購完成後聯絡互動將持有新蛋網55.70%權益。

此外,聯絡互動將向包括Fred Chang等在內的18名股東支付現金購買其合計持有的美國新蛋1327.32萬股股份,並支付現金認購美國新蛋新發行的2487萬股AA系列優先股。交易完成後,Newegg將成為聯絡互動控股子公司成為後者拓展用戶的重要入口。

何誌濤日前在接受媒體采訪時透露,新蛋原本就是聯絡互動北美最大的銷售通路。在電商領域,新蛋在國內的對標就是京東,主打科技而非全品類電商。“未來新蛋中國只做兩件事:第一,移動電商;第二,海淘。中國智能硬件如要出海,美國和日本是最應該被測試的兩個市場。”

對於其買下新蛋控股權的一大核心原因,何誌濤稱,這可以突破電商平臺對於硬件產品的制約門檻。如果自己到北美做電商,5到10年也難達到新蛋在美國的水平,失敗的概率也會很高。

根據新蛋網未經審計的模擬財務報告顯示,截至2016年6月末,Newegg總資產、凈資產(未經審計)分別為27.823億元、2.98億元;2016年1-6月營業收入、凈利潤(未經審計)分別為68.81億元、-3,874.51萬元。

協議中署有對賭協議,即Newegg支付條款中約定支付價款指標:2016年、2017年及2018年EBITDA目標分別為850萬美元、2260萬美元和3900萬美元。

聯絡互動宣稱,本次交易完成後,上市公司的總資產規模、營業收入規模都將得以提升,提升上市公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、資源控制能力和可持續發展的能力。

匿名用戶

匿名用戶

【獨家】增量資金入場 全球第二大基金新晉數家A股十大流通股東

A股市場上不乏淘金者,MSCI沒來,但一些國際頂尖的基金巨擘來了。

近日,A股上市公司進入三季報密集發布期。《第一財經日報》記者查詢已公布的季報後發現,在剛剛過去的三季度,全球第二大基金公司領航集團(Vanguard)首次晉升杭氧股份(002430.SZ)、華明裝備(002270.SZ)、雲煤能源(600792.SH)三股的十大流通股股東名單中。倘若把時間再往前推一個季度的話,領航集團還額外入列其他10股的十大流通股股東。

作為A股市場的增量資金提供者,領航集團不為A股市場投資者所熟知,但與國內一些其他機構投資者一樣,它加倉的舉動亦然有跡可循。

晉升眾A股重要股東

公開資料顯示,領航集團通過旗下領航投資澳洲有限公司進入A股市場。

據Wind資訊統計,截至9月末,領航投資澳洲有限公司旗下領航新興市場股指基金持有92.615萬杭氧股份,占後者總股本的0.11%成為其第9大流通股東;持有50.5362萬股華明裝備股份,占後者總股本的0.1%為其第10大流通股股東;持有241.0493萬股雲煤能源股份,占後者總股本比例0.24%,位列其第十大流通股股東。

除了此外,上市公司中報則顯示,截至6月末,領航新興市場股指基金還是甘肅電投、華北高速、寶鋼包裝、粵水電、連雲港、首商股份、黔輪胎A、新鄉化纖、金山股份、漳澤電力10股的十大流通股股東。截至6月末,該基金累計持有上述10股的市值為1.26億元。

領航集團涉足中國股市時間點發生在2012年之前。彼時,領航集團通過旗下的領航全球股票指數基金投資中國B股。該基金投資B股最早被披露的時間是2011年四季度。截至當年年末,該基金持有94.59萬雙錢股份(現已更名為華誼集團)B股,新進為第九大流通股東,持股比例為0.11%。隨後,領航全球股票指數基金又躋身多只B股十大流通股股東之列。領航集團旗下另一只基金領航新興市場股指基金則在其後陸續出沒於氯堿化工、華電能源、大眾交通等眾多上市B股的十大流通股股東名單,持股比例在0.1%—0.5%之間。

領航集團雖早有布局中國股市先例,但最早投資於中國A股還是在獲得RQFII額度之後。2015年4月,領航投資澳洲有限公司獲得中國國家外匯管理局批複的100億元人民幣額度,使其投資A股的打算即將成為現實。而到了2016年1月27日,領航投資澳洲有限公司RQFII額度又被上調至300億元,成為截至目前獲得RQFII額度最高的單一機構。

2015年6月初,領航集團宣布將在晚些時候將A股納入新興市場股指基金。盡管其後A股市場爆發股災,但該基金依然表示無意推遲這一工作。隨著不斷的買入A股,進入2016年,多家上市公司十大流通股股東名單中出現了領航新興市場股指基金。

A股市場的國際巨頭們

公開資料顯示,領航集團(Vanguard)是全球第二大基金公司,也是最大的ETF公司。截至2016年6月30日,領航集團所管理的資產總額是3.6萬億美元;ETF資產為5660億美元 。

對於為何進入A股,領航大中華區總裁林曉東去年在接受媒體采訪時表示,主要是相信A股長線向上,擁有很大的投資機會。與H股相比,A股有更多“非國有企業”上市,該行相信未來5至10年間,非國有企業有更大增長空間,故暫更看好A股表現。林曉東當時也表示,旗下ETF計劃在未來12個月內增持A股達217億元。

領航集團的新興市場基金是全球最大的新興市場基金,規模515億美元。與領航集團類似,另一大新興市場基金巨頭貝萊德(BlackRock)也逐漸在A股市場嶄露頭角。貝萊德旗下安碩(iShare)的新興市場基金是追蹤MSCI指數最大的新興市場基金,規模254億美元。貝萊德於2015年8月25日獲批12.5億美元的QFII額度,又於今年5月份申請了200億元RQFII額度。早在4月末,貝萊德的創始人兼CEO LarryFink曾表示,今年如果不投資中國,投資人會後悔。

自從滬港通開通後,領航集團、貝萊德則可借助滬股通通道買入A股,而隨著後續深港通的開通,越來越多A股價值藍籌和成長股也將陸續進入這些基金巨頭的選股池。

相比國際基金巨頭們對A股市場的熱衷度,國際指數巨頭的情緒向來謹慎。與過去兩年一樣,2016年年中,美國指數供應商MSCI明晟公司又一次拒絕了將A股納入其新興市場指數。不過,這也並不意味著,MSCI今年不會再納入任何A股頭寸了。

出乎預料的是,MSCI明晟在9月底推出了20只新指數,包括MSCI中國指數(含部分A股)、MSCI中國大中小盤指數(含部分A股)、MSCI新興市場指數(含部分A股)、MSCI全球市場指數(含部分A股)等。這些指數旨在反映若將中國A股的5%部分納入MSCI新興市場指數後帶來的潛在影響。

據國泰基金基金經理吳向軍介紹,在最近三年的年度評審中,MSCI均未采納將A股納入MSCI新興市場指數的提議,評審中針對中國A股納入新興市場體系的可能路徑主要包括部分納入(5%)以及全面納入(100%)兩種方式。而這20只指數的推出正是反映了部分納入5%的抉擇。

上海一家公募基金經理對《第一財經日報》稱,在滬港通、深港通等渠道暢通後,進出A股的路徑變得通暢。明年A股入列MSCI的概率將大幅上升。“如果說,還有障礙的話,那應該是QFII投資者的每月資本贖回額度不能超過其上一年度凈資產值的20%。可能這一情況的改變還需要一定時間。”

Next Page