浦東國資國企改革首批試點啟動 上市公司成轉型主力

來源: http://www.yicai.com/news/2015/06/4631208.html

浦東國資國企改革首批試點啟動 上市公司成轉型主力

一財網 胥會雲 2015-06-11 21:16:00

在長期發展後,浦東的國資國企也面臨轉型的挑戰。主要問題有三:國資國企布局不夠合理、功能開發類企業同質化主體較多、競爭類企業市場化程度不高。

浦東新區推出首批國企改革方案,涉及以外高橋(600638.SH)、浦東金橋(600639.SH)為首的多家國有企業。

11日,浦東新區召開深化國資改革促進企業發展工作會議,正式發布“浦東國資國企改革18條”,並同時公布了首批直屬公司改革方案。資本市場對此予以積極回應,浦東建設(600284.SH)、上工申貝(600843)SH)漲停,張江高科(600895.SH)也上漲6.5%。

此次改革,與浦東新區的二次創業、自貿區建設以及科創中心建設密切相關,要在“科學布局、混合發展、高效流動”三個環節加大改革力度。具體來說,要提高國資在臨港、中部等重點區域比重;加快發展混合經濟,吸引社會資本參與浦東開發建設;加大企業上市培育力度,提高資產證券化比例;促進國資高效流動,打造適合浦東特點的綜合國資運營平臺——上海浦東投資控股(集團)有限公司。

按照大會公布的方案,上海自貿區外高橋片區的開發建設主體――外高橋集團,意在打造戰略目標明確、治理結構規範、激勵約束機制完善、競爭優勢突出的國有投資控股公眾公司,以市場化手段更好地服務自貿區建設。

根據11日晚間外高橋的公告,將會調整外高橋集團、上市公司管理體制,充實上市公司高管團隊,優化上市公司組織架構,完善市場化管理機制;梳理外高橋集團所屬的非上市資產,委托上市公司管理並簽訂委托協議。

而南匯工業園區公司將並入金橋集團,在繼續做好上海自貿區金橋片區和臨港地區開發建設的同時,以金橋集團為龍頭重點實施“中部崛起”戰略。浦東金橋11日晚間公告稱,控股股東金橋集團擬無償劃轉公司15%股份至浦東國資委籌建中的上海浦東投資控股(集團)有限公司。外高橋和浦東金橋都將在12日複牌。

市場關註的陸家嘴和張江高科,並未進入首批試點,目前尚不清楚首批試點的推進節奏以及第二批試點啟動的時間表。

浦東方面稱,這一輪改革的最大特點是強調頂層設計,將國資國企改革與新區重大任務結合起來,按照“總體籌劃、一司一策”原則,成熟一批,推出一批。

浦東國資改革加速

近日,因為浦東新區兩大國企接連停牌,引發市場對浦東國資國企改革加速的預期。

6月8日,外高橋開始停牌。6月10日,浦東金橋開始停牌,兩家公司均公告稱,浦東國資委正在籌劃、研究與本公司相關的重大事項。目前,重大事項已經揭開面紗。

上海是地方國資重鎮,目前國資委系統企業資產總額、營業收入、凈利潤分別占全國地方省市國資委系統1/10、1/8、1/5。截至2014年底,上海市地方國有及國有控股企業資產總額超過12萬億元,同比增長10%。

而浦東,則是上海區縣國資重鎮。統計數據顯示,浦東新區企業國資總量約占上海全市的9.2%,占區縣級35.5%,其中直屬企業22家,包括陸家嘴集團、金橋集團、張江集團、外高橋集團、浦發集團、港城集團、浦東土控集團、上工申貝集團等,國資總量達到1349億元。

在浦東的國資中,外高橋、金橋、陸家嘴、張江四大集團又是絕對的主力。

但是,在長期發展後,浦東的國資國企也面臨轉型的挑戰。主要問題有三:國資國企布局不夠合理、功能開發類企業同質化主體較多、競爭類企業市場化程度不高。

僅以功能開發類企業來說,浦東國資以開發公司為主,在歷史最高時期,開發類公司占全區國資權重甚至超過90%。

浦東開發開放二十多年來,國資國企成功打造了一批國家級開發區,有力推動了浦東開發開放。統計數據顯示,2014年度,浦東新區各重點開發區內增加固定資產投資713億元,占全區40.4%;產生稅收總額1750億元,占全區71.8%;吸引合同外資123億元,占全區85.8%;新增內資4,525億元,占全區83.7%。在功能性項目投融資建設方面,2014年國有企業共完成138項融資項目,當年融資金額288億元。

但是,目前浦東開發類國企的產業結構相對雷同,房地產業務占比過大。伴隨著可開發土地面積的日益減少,轉型成為必需。

此前張江高科總經理葛培健在接受《第一財經日報》記者采訪時就表示,張江高科要從房地產開發企業,轉型為高科技投行,並預期3年後,股權投資收入將占張江高科主營業務收入的半壁江山。

股份公司更加市場化

在轉型中,上市公司作為重要的市場主體,將會發揮更大的作用。

此次浦東國資國企改革的一大亮點,就是對集團公司和股份公司的關系進行調整。其目的,則是強化上市公司的市場化競爭能力,鼓勵上市公司走出去和轉型發展。

比如,外高橋將推進整體上市,之後外高橋股份有限公司有望成為浦東新區國資委的直管企業。

目前,浦東新區區屬國資控股上市公司為6家。其中,上工申貝由浦東新區國資委直接持股,陸家嘴、張江高科、外高橋、浦東建設(控股股東為浦發集團)、浦東金橋等5家分屬於不同的直屬公司。

而金橋集團則將與股份公司構建功能與市場兩個平臺,實施分類改革、分類運營。改革後的金橋集團定位於政府功能性業務運行載體,股份公司進一步強調市場化公司定位和走出去發展,以創造股東價值為主要目標,提高市場競爭力和資本回報率。

事實上,在《浦東新區“十二五”規劃》中,浦東就提出做優做強國有控股上市公司,進一步理順集團公司(控股股東)與上市公司關系。

在上述規劃里,浦東提出集團公司以基礎開發、功能開發、環境配套、產業服務等政策性業務為主,著重做功能、做環境、做服務;而上市公司則要按照資本市場要求的商業模式和盈利水平發展市場性業務,包括市場化操作的功能性項目,以融資支撐和利潤貢獻為主。

在職能劃分的同時,還要推動市場化業務、經營性資產上市發展。規劃稱要推動企業集團分類梳理經營性資產和市場化業務,明確可上市資產的數量、分布、質量和問題,制定上市計劃,或註入現有上市公司,提高上市公司資產質量和產業發展後勁。

此外,規劃中還提出,要探索國資委對上市公司直接持股。對條件成熟的集團公司,探索通過資本補足、股權部分留存、一定階段紅利返還等方式,提升上市公司監管能級,由國資委直接持股。

這些思路,在此次浦東國資國企改革首批試點方案中都有相應體現。

此外,浦東還將設立區級國資流動平臺――上海浦東投資控股(集團)有限公司,將國資系統內市場競爭類企業的股權劃轉至平臺,履行資本管理職能,通過規範治理結構,優化企業監督,加強市值管理等手段,實現國有資本的布局優化和價值提升。

國資流動平臺建設是本輪上海國資國企改革的一大亮點,其將成為部分國有股權的持股主體,也是國資運營的執行主體、部分一般性競爭領域國資退出的主要通道。

上海市級層面確定的兩大國資流動平臺是上海國盛集團和上海國際集團。目前已有包括上海紡織集團、交運集團、上海建工、上汽集團、光明食品等公司的部分國有股權劃轉到了上述兩大平臺。

按計劃,上海今年將實質啟動若幹資本流動項目,分步驟持有並適時運作部分整體上市公司、多元化企業的國有股權,重點支持戰略新興產業、城市基礎設施和民生保障工程。

國資布局調整

此外,首批試點還涉及浦發集團、南發集團、海洋高新等企業。

具體來說,就是將南發集團劃入浦發集團,進一步強化投融資和城市建設功能。將海洋高新公司並入港城集團,優化臨港地區國資布局,重組後的港城集團,成為區級國資在臨港主城區唯一的基礎開發、城市建設和產業集聚載體,對海洋高新公司開發區域的投入力度將大幅提升。

此舉的目的,則是實施大集團戰略,打造一批主業優勢明顯、組織架構合理、管控體系健全的戰略性集團公司。其中也體現了南北對接的原則,提高國資在臨港、中部等重點區域比重,推進直屬企業兼並重組的思路。

另外,此次改革還進一步優化了國企領導人員的管理和激勵機制。

與“浦東國資國企改革18條”同步出臺的,還包括《浦東新區直屬企業領導人員管理辦法》、《浦東新區直屬企業領導班子和領導人員任期制管理辦法》等四個配套文件。

據此,浦東國資國企要強化分類管理,根據企業不同的功能定位,分類設置法人治理結構,分類規範領導班子職數配置、分類實施領導人員管理、分類設置考核激勵機制,實行差異化管理。同時,則要強化市場化導向,完善企業領導人員發現培養、選拔任用、考核評價、激勵約束機制,嚴格任期管理和目標考核,通過任期制的實施,形成經營者能上能下、收入能增能減的管理機制。

前一階段,外高橋股份公司的總經理人選,已經通過市場化機制選聘到位。市場化激勵方面,目前相關部門已經選取了風險投資類、規模管理類、高新技術類等4家企業,開展市場化激勵試點方案研究。

編輯:任紹敏

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

這些國企真要改革?股東借勢頻頻套現

來源: http://www.yicai.com/news/2015/06/4631271.html

這些國企真要改革?股東借勢頻頻套現

一財網 李雋 2015-06-11 23:05:00

盡管不少國企的確有實質性的改革措施,如高鐵和航運,不過讓人擔憂的是,不少國企大股東趁著市場對國企改革概念的炒作浪潮紛紛套現。

自從南北車的合並造就了一波財富盛宴之後,國企改革就成為了資本市場最重要的炒作主題之一,近日多家券商也陸續發布了相關投資策略。

不過《第一財經日報》記者發現,盡管不少國企的確有實質性的改革措施,例如高鐵和航運,不過讓人擔憂的是,不少國企大股東是乘著市場的國企改革炒作浪潮紛紛套現,這背後或許是地方政府賣地收入減少而“缺錢”;大股東大手減持,不少散戶卻紛紛接盤,到底這些國企上市公司又有多大投資價值?

廣百股份(002187.SZ)6月9日發布股價異動的解釋公告稱,“股票交易異常波動期間,公司控股股東廣州百貨企業集團有限公司於2015年6月8日通過二級市場競價交易賣出公司股票107萬股,占總股本的0.31%,賣出價格區間為27.45-28.05元。”而5月底,廣州市國企改革的綱領性文件《中共廣州市委廣州市人民政府關於全面深化國資國企改革的意見》印發,之後就出現了投資者對廣州國企的炒作熱潮,而廣百股份大股東也趁著這一波熱潮套現。

廣百股份的同行業也是同城公司廣州友誼(000987.SZ),曾經被註入越秀金融控股,廣州證券也被納入廣州友誼資產當中,廣州友誼一度連番漲停;不過從大股東主動套現的動作來看,廣百股份的股東估計就沒有廣州友誼的股東那麽好運了。

過去幾個月,乘著這一波國企炒作的東風套現的,包括了重慶鋼鐵(601005)、中國重工(601989.SH)和中信證券(600030.SH)的大股東都套現了股份,被套現後中信證券甚至成為了今年大牛市以來少有幾乎沒有上漲的公司;而近日多家國有銀行股也遭到了匯金的減持,一度引起了市場的恐慌暴跌。

重慶鋼鐵6月1日晚間公告稱,2015年6月1日,收到控股股東—重慶鋼鐵(集團)有限責任公司(下稱“重鋼集團”)《關於股東減持股份事項的通知》,5月29日,重鋼集團通過上海證券交易所競價交易系統累計減持公司無限售條件流通股3460萬股,占總股本的0.78%。自2015 年4 月以來重鋼集團累計已減持公司A 股股票7億股(占本公司總股本的15.78%),成交金額30.51億元,成交均價4.359元/股。

“小盤股、題材股的炒作會隨著業績的公布,創業板的冷卻而逐步降溫,國企改革未來的上升空間更大;不過國企改革標的很難把握,建議投資者買相關主題的基金,本身已經分散在不同行業,已經是有效分散了風險。”深圳一位資深私募人士向《第一財經日報》記者表示。而地方國企遭到減持,估計也跟地方政府賣地收入下降而導致“缺錢”有關,不過作為地方政府來說,的確有動力把更多優質資產註入上市公司,地方國資委持股也得到增值。

目前市場上以國企改革為主題的基金包括,國企改B(150210)和即將上市的易方達國企改革指數分級B(502008)。

編輯:黃向東

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

“一带一路”、国企改革、资产重组引爆建筑行情

http://gelonghui.com/#/articleDetail/13832

文|广发证券香港经纪公司

核心观点:

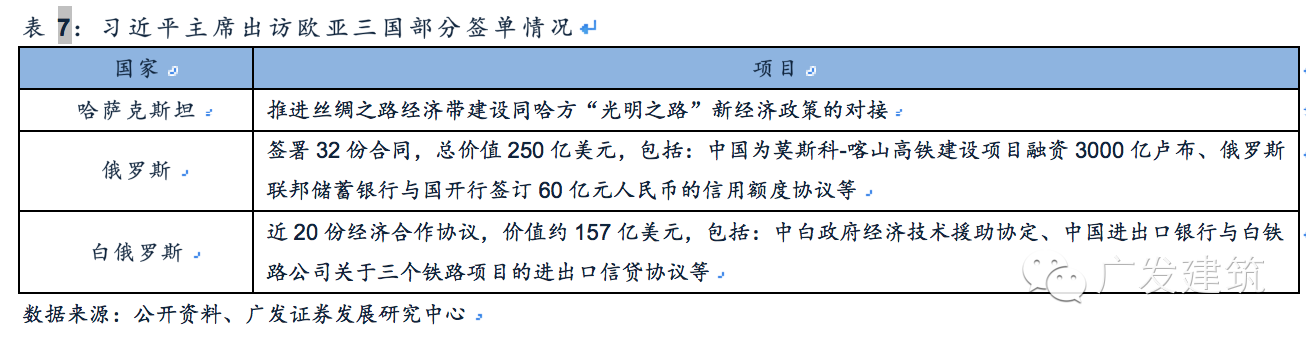

“一带一路”是确定将持续景气的领域

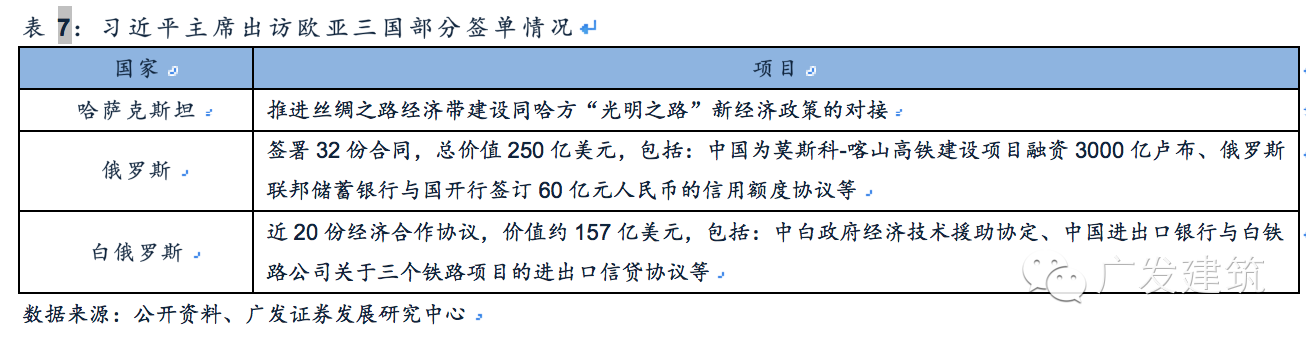

习近平主席近期出访俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦,与三国累计签署各类合作文件和协议近90项。相对于国内疲软的经济数据,“一带一路”战略景气凸显。

国企改革再掀热潮

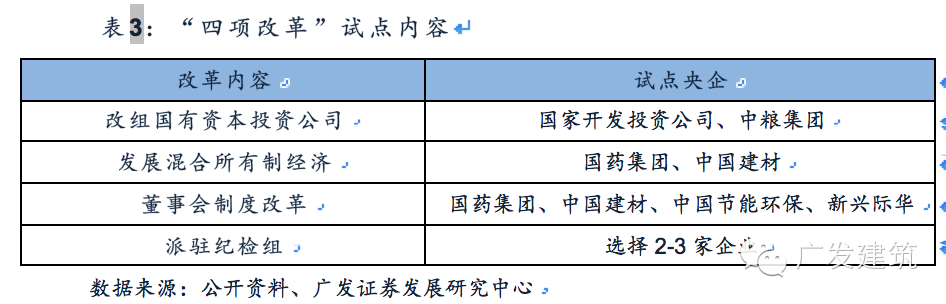

国务院国资委发布《2015年度指导监督地方国资工作计划》,推动地方深化国有企业改革。新一轮国企改革,将呈现从中央企业到地方国企“全面开花”。央企整合以及进一步集团旗下上市公司资产注入整合的预期较高。

“一带一路+国企改革+资产重组”:对外工程

对外工程企业有望在“一带一路”、国企改革、资产重组三个领域利好叠加,是我们首推的标的。

投资建议:

目前央企之间的整合已经开始,随后还会带来消除同业竞争的进一步整合。在大型国有建筑企业中,对外工程承包具有抗周期的显著特点,,有望在“一带一

路”、国企改革、资产重组等三个领域利好叠加,是我们首推的标的,包括中材国际、中工国际、中钢国际、北方国际、中成股份、中国海诚;从地方国企改革方

面,山东路桥、浦东建设、上海建工、隧道股份、粤水电等公司也会受益于这个过程

在传统业务下沉的压力下,装饰、园林、钢结构等子行业纷纷转型发展,积极寻找新的盈利增长点。建筑民企机制活、资产轻、转型易,目前转型进展也十分

顺利,我们同样十分看好,建议重点关注棕榈园林、鸿路钢构、铁汉生态的投资机会。综上,我们仍然维持建筑行业能带来超额收益的判断,并维持对建筑行业的

“买入”评级。

风险提示:

投资加速下行;国企改革推进力度不达预期;

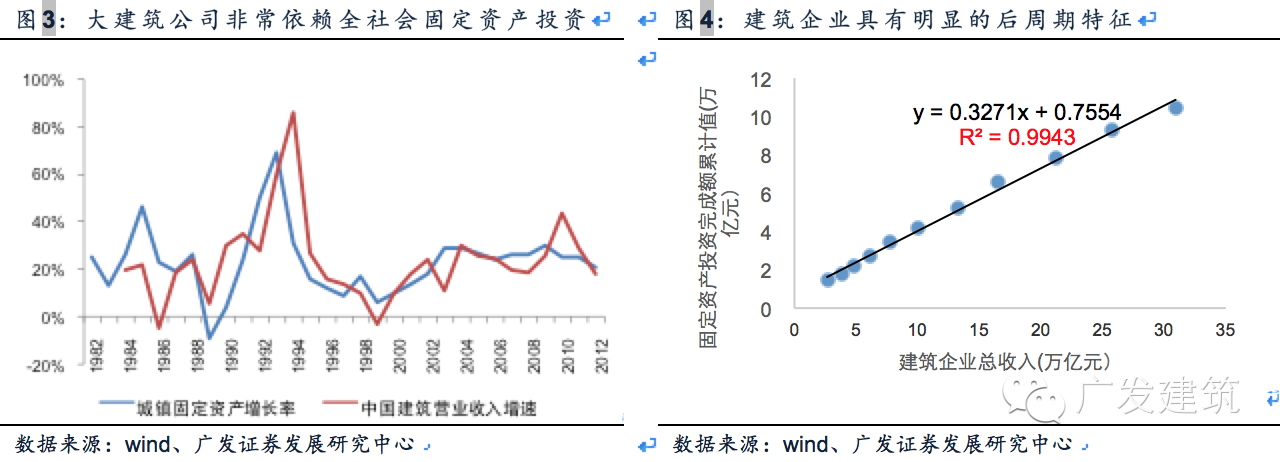

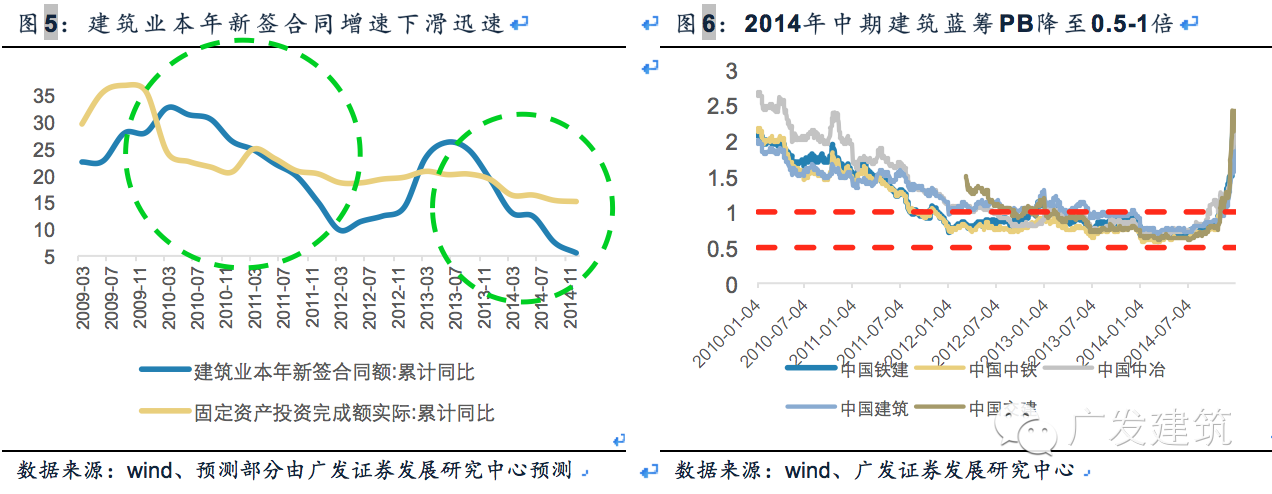

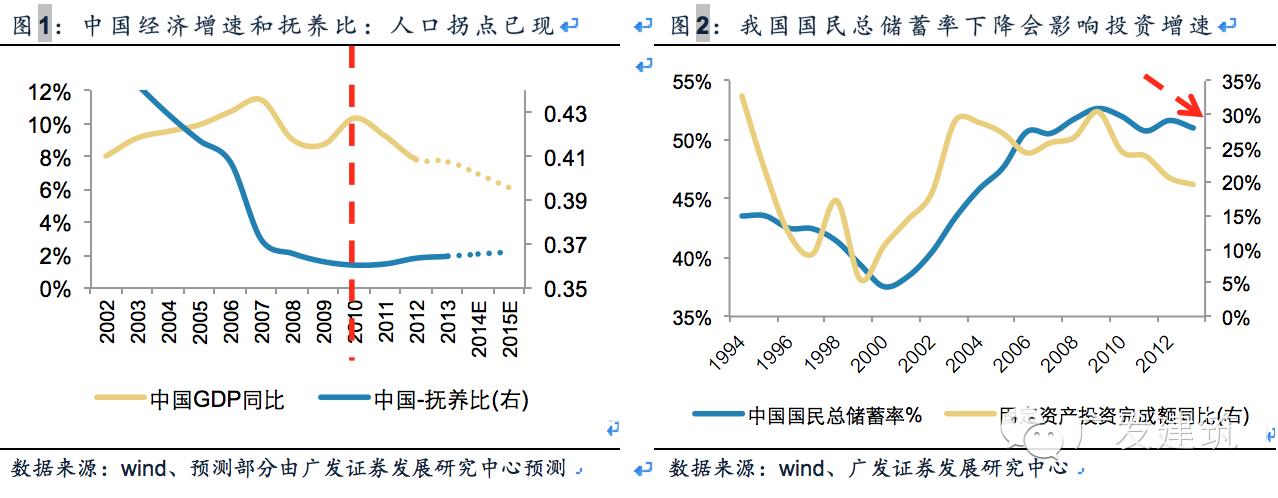

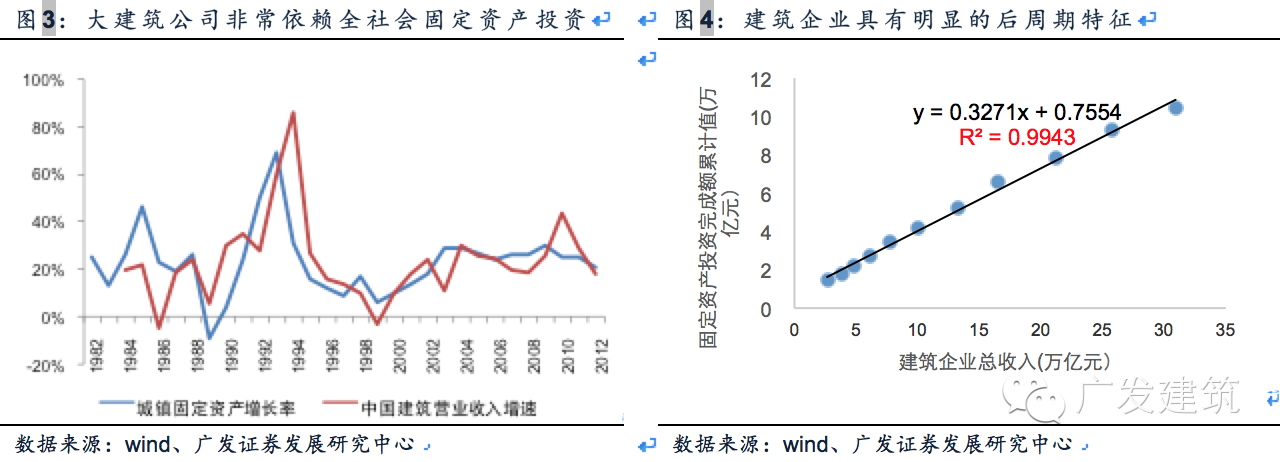

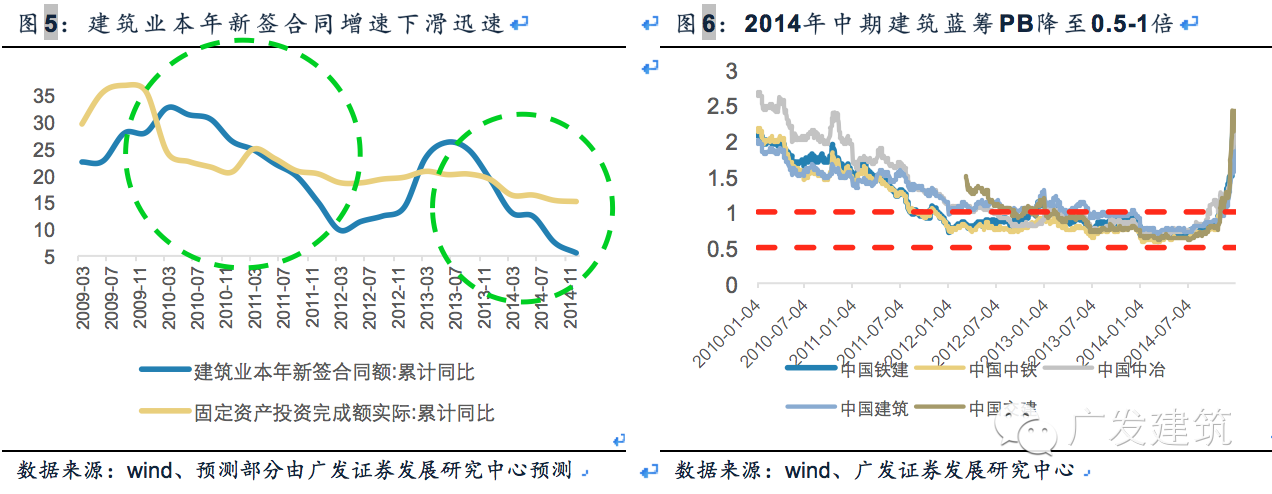

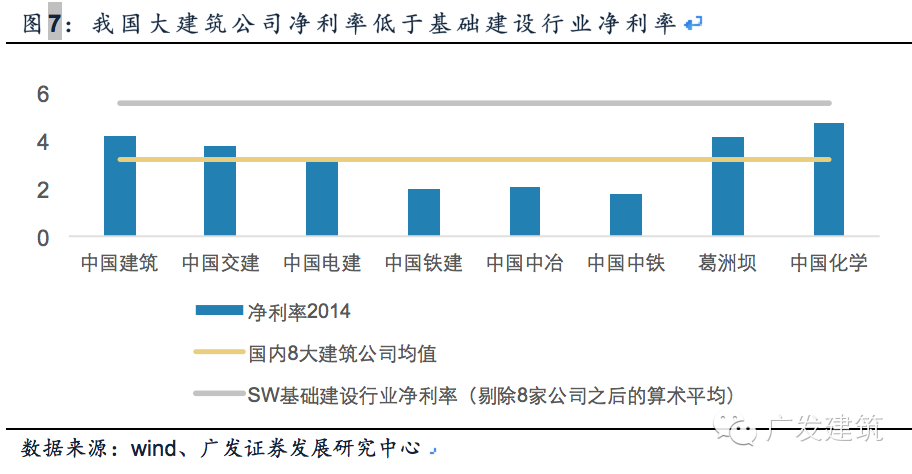

然而大建筑公司十分依赖全社会固定资产投资,大部分企业的扩张都要靠投资的提升。如图3所示,中国建筑的营收增速与城镇固定资产增长率紧密相关。建筑企业具有明显的后周期特征,上一年的固定资产投资与下一年的建筑企业收入的相关系数高达99%。

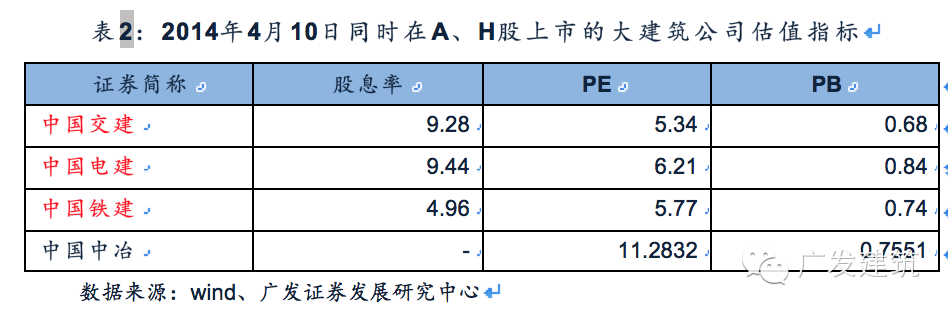

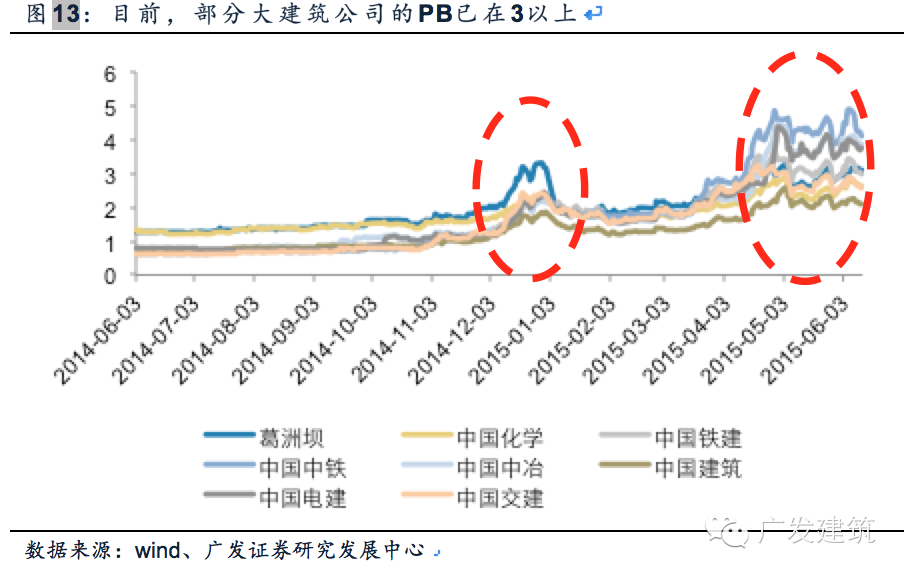

自2010年我国投资增速见顶回落,建筑企业新签订单增速也随之大幅下滑,所以市场对大建筑公司的市场容量是否能持续增长开始担忧,导致PE、PB大幅下降,至2014年中期,部分公司的PB已降至0.5倍左右,估值已经低于净资产。

(2)体制方面:控股股东、流通股东、管理层的利益并未紧紧绑在一起

由于国有企业的控股股东不会在二级市场轻易减持股票,大股东对二级市场的关注度比较低。而且在传统上,由于管理者不是企业的剩余索取者和风险承担

者,我国国有企业一直存在委托代理问题。同时,国有建筑企业的高管激励不如民营企业充分。综合以上几点,国有建筑公司的控股股东、流通股东、管理层的利益

并未紧紧的捆绑在一起。综合原因导致业绩无法预期,这带来了二级市场投资者的困惑。所以长期以来,国有性质使得投资者对其“是否在乎流通股东利益”产生诟

病。

国企改革的本质是通过市场化手段对国有企业各项资产进行合理性定价,也就是“市场化的卖”。同时,我国建筑企业具备卖出高价的实力。国有企业隐性资源的盘活能带来资产升值,比如垄断能力、品牌优势、历史上形成的廉价土地等。

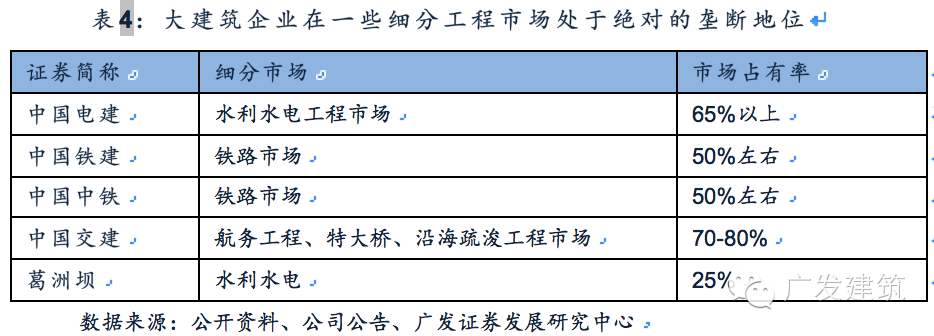

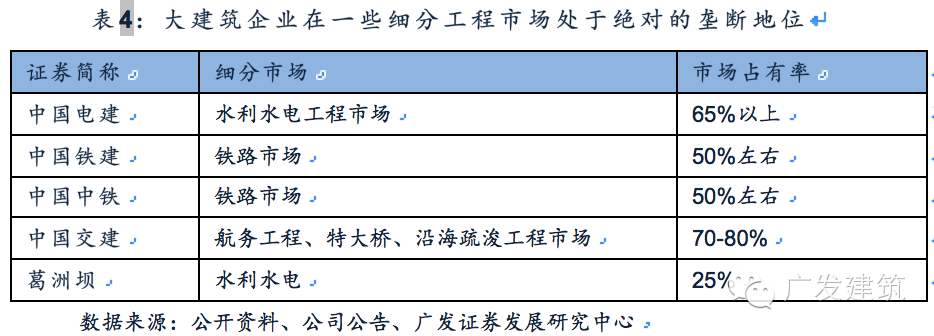

首先,国有企业的垄断能力、品牌优势极具吸引力。大建筑企业在国内细分工程市场处于绝对的垄断地位,比如铁路、水利水电等工程市场。民营企业可以通过参股国有企业进入过去不能进入的领域。而且,国有企业的综合实力强,多年来已形成明显的品牌和平台优势。

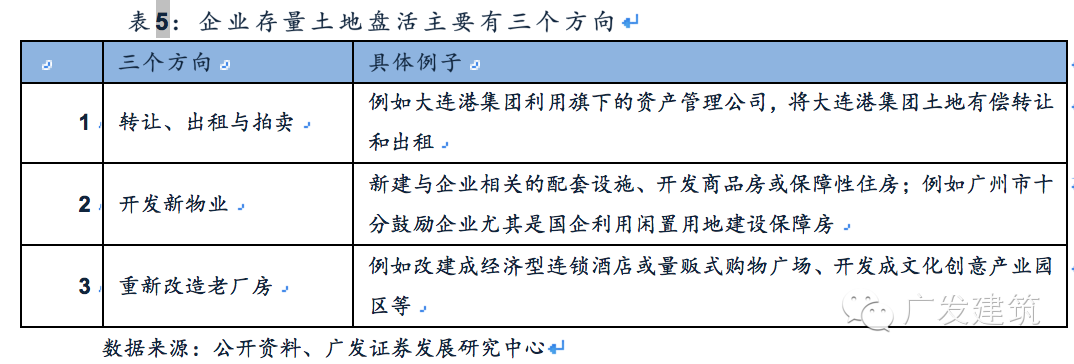

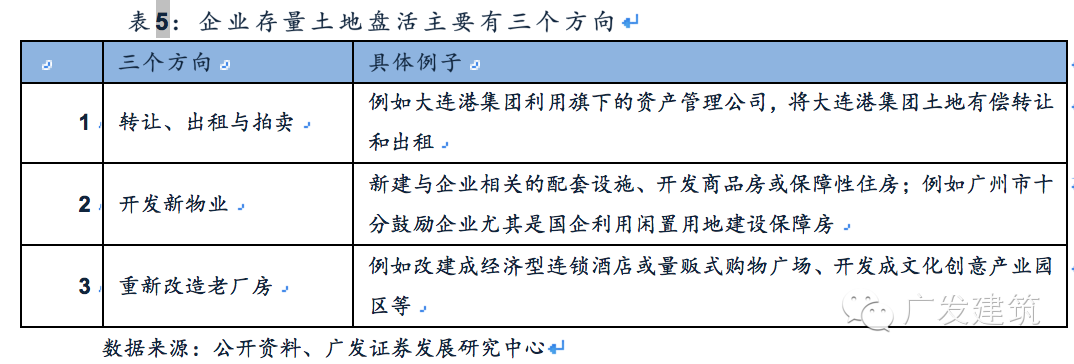

国有企业存量土地盘活能提升资产价值。既然国企改革的本质是对资产合理定价,自然无法绕开历史上形成的廉价土地资源。大部分国有建筑公司的土地资源都是以成本入账,价格远低于市场价,有些甚至是零成本。国有企业存量土地盘活主要有三个方向:一是转让、出租与拍卖;二是开发新物业;三是重新改造老厂房。

上述因素使得国有企业资产升值的空间巨大,但是,此时建筑股处于破净状态,任何股权方面的安排都涉嫌国有资产流失。因此,这个时点上建筑蓝筹也有了市值管理的动机。

上述因素使得国有企业资产升值的空间巨大,但是,此时建筑股处于破净状态,任何股权方面的安排都涉嫌国有资产流失。因此,这个时点上建筑蓝筹也有了市值管理的动机。

(3)针对中科云网等公司的调查,进一步催化大建筑公司估值向上

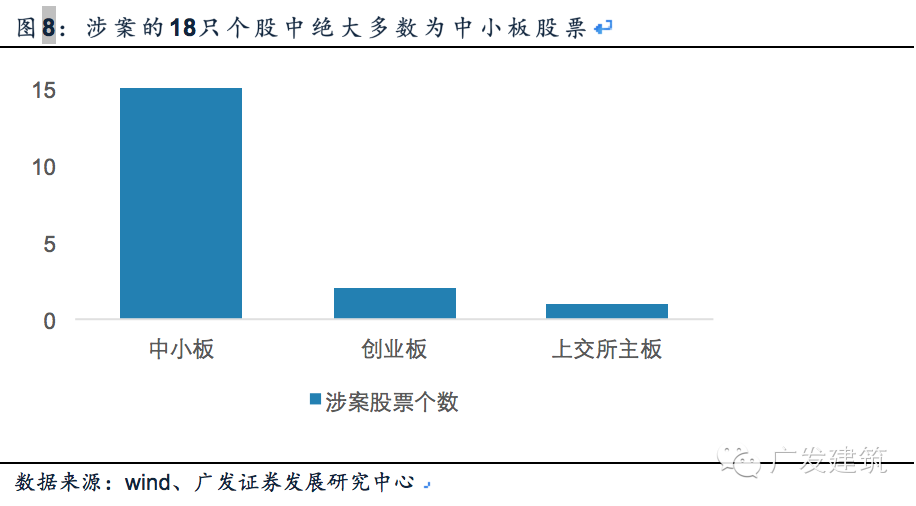

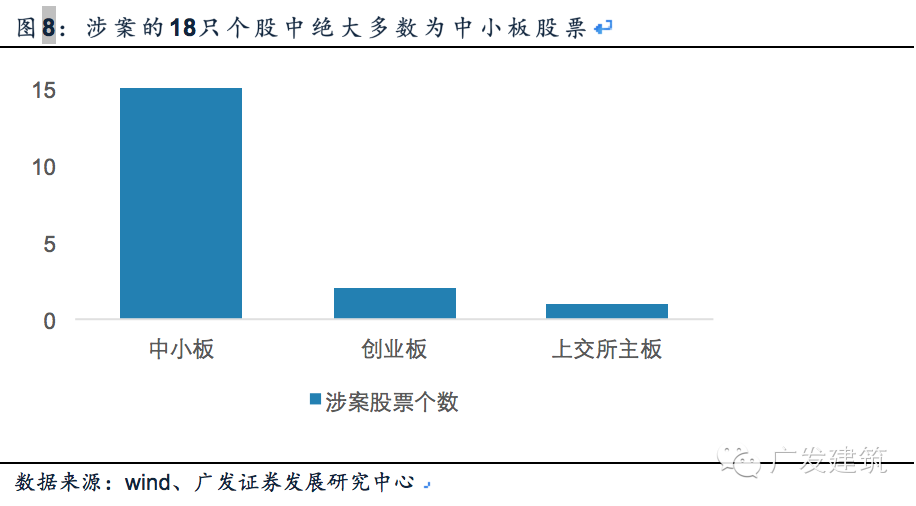

自2014年6、7月份始,经济、投资数据加速下行,大公司则具有较强的业务稳定性,使其获得相对收益。进入10月份,中科云网等18只股票进行市场操纵方面的调查。而在涉案的18只个股中绝大多数为中小板股票,从投资行为的来看,小盘股的下跌为大蓝筹创造了相对优势。

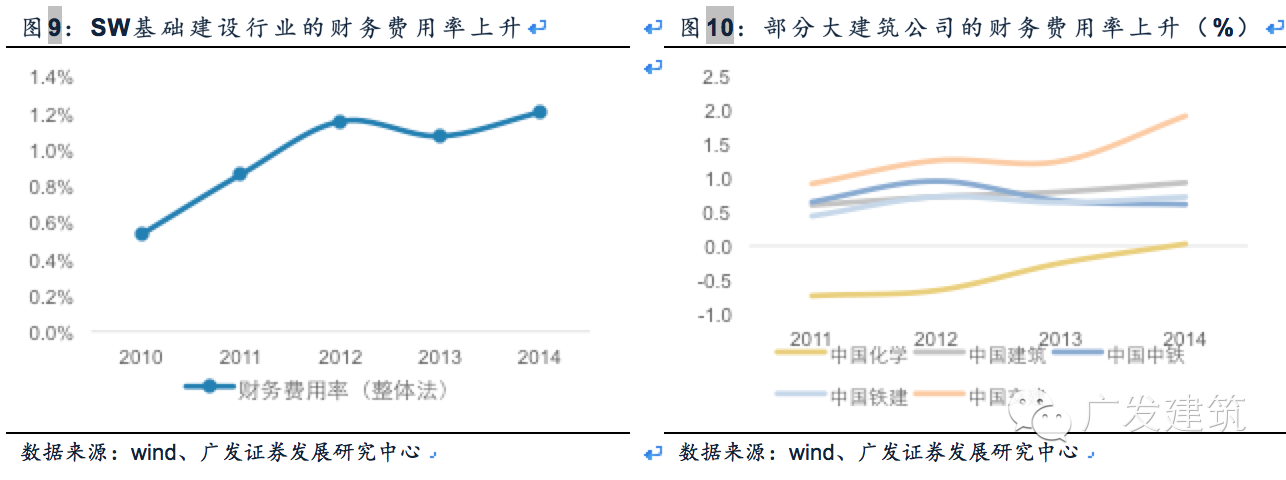

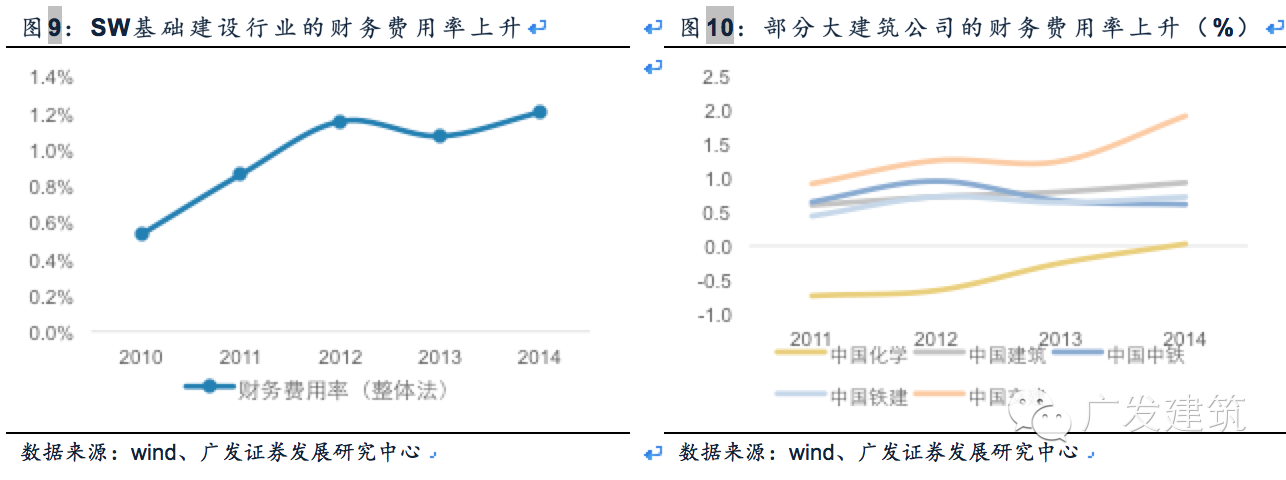

(4)降息为大建筑公司估值提升带来增量资金

紧接着,在经济下行的压力下,11月央行决定下调金融机构一年期人民币贷款和存款基准利率。央行的降息降准将使资金从银行流出,存款变为投资或消

费,增加资金流动性。所以一般来说,降息会给股票市场带来更多的资金,因此有利于股价上涨。近年来由于行业景气下降与竞争加剧,建筑企业的财务费用有所上

升,与上下游的款项往来也绷的较紧。此次降息,虽然无法改变行业竞争态势,但毫无疑问将缓解他们的财务压力,对大建筑股自然是利好。

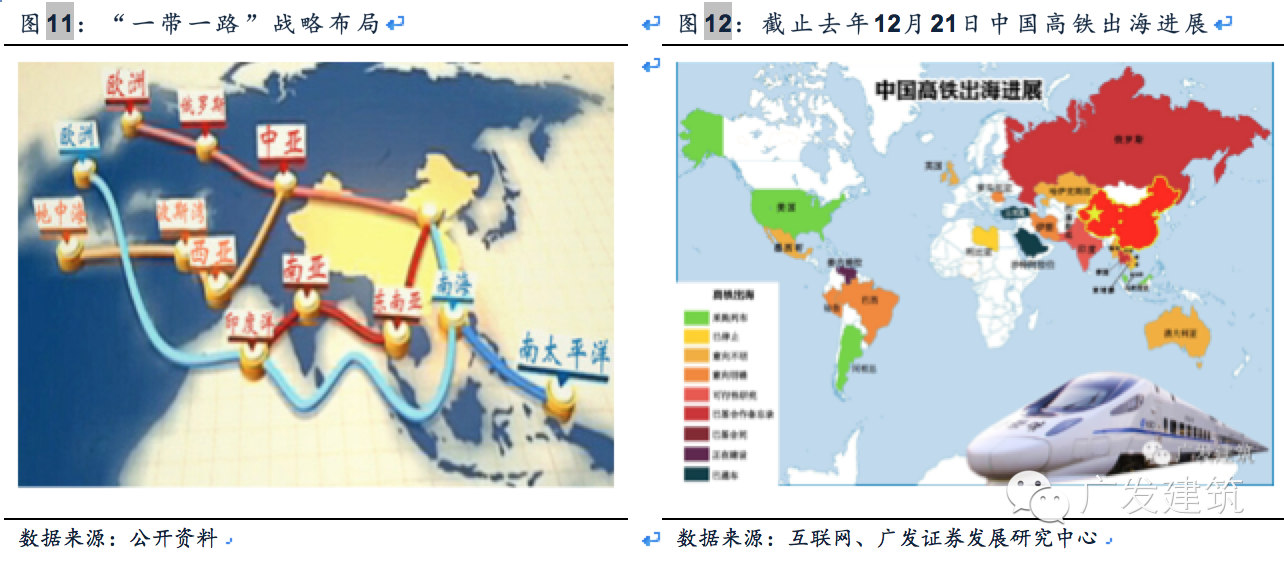

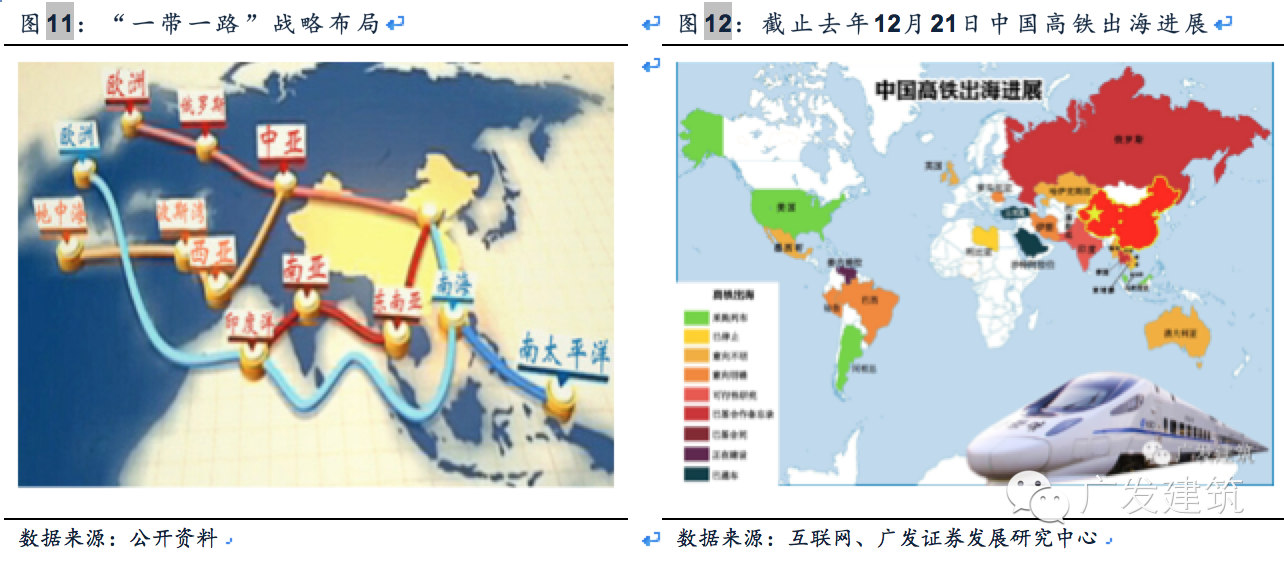

(5)“一带一路”战略从根本上扭转市场对建筑蓝筹的低预期

“一带一路”战略以基础建设为先,对大建筑企业形成直接利好。李总理在2014年5次出访,签署了1400亿美元以上的“一带一路”订单,其中

50%为基础设施建设项目。另外一方面,中国高铁已经成为了中国外交亮丽的名片,截止去年12月,我国和24个国家在高铁上进行了交流,部分国家有了意

向,甚至签约。

之前造成建筑蓝筹的估值低于净资产最直接的原因是国内建筑市场收紧,市场对大建筑企业的生存问题产生担忧。我国建筑企业在国外市场的拓展情况并不乐

观。我们将8大建筑企业视为一个整体,其综合海外营收占总营收的比例仅为8%。“一带一路”和高铁出海战略迅速地将大建筑企业推向海外建筑市场,大大改善

了市场对大建筑公司的收入预期。如果过剩产能能够“走出去”、开辟海外增量市场,则大建筑公司的收入、利润等盈利情况应有极大改善,那么低于1倍的PB估

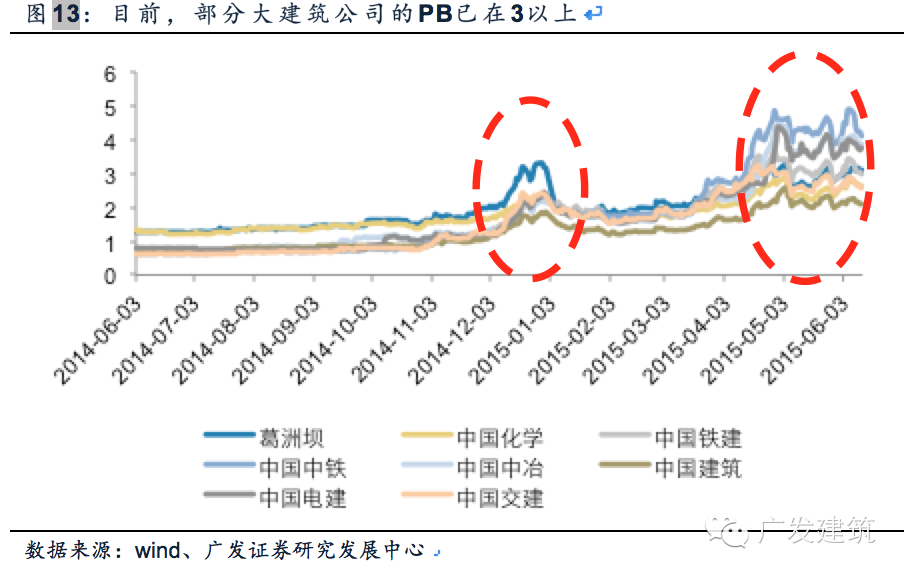

值应该不再合理,估值水平应大幅上升。因此,建筑蓝筹估值如约大幅上升,在11-12月其PB从0.6倍飙升到2倍。

进入2015年,市场对“一带一路”又有一个不断深化的认识。“一带一路”是能长期持续的国家大战略,然而在一开始的执行层面可能会遇到很多问题。

市场对建筑企业“走出去”的短期效益和回款问题有所担忧。随后,西方国家相继加入亚投行,以及博鳌论坛的召开,“一带一路”战略的主题热度又开始升温。目

前,部分大建筑公司的PB已在3以上。

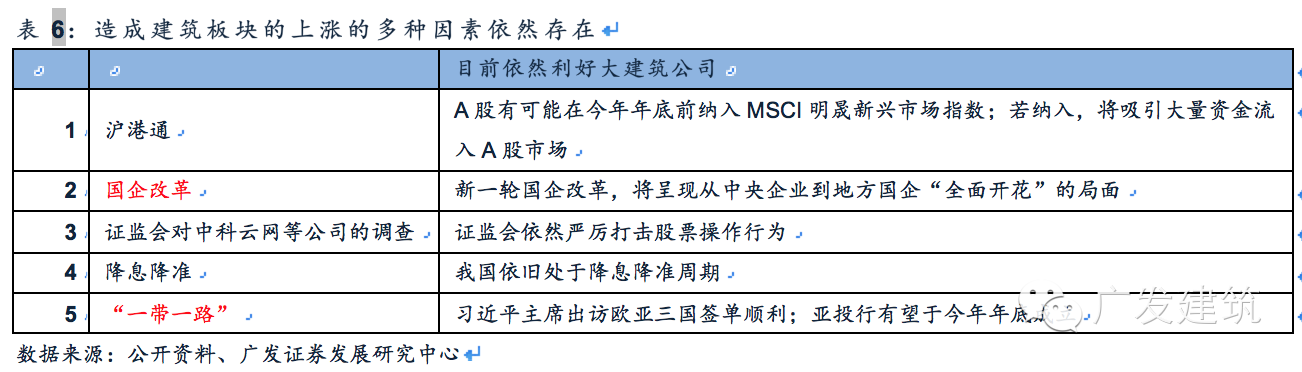

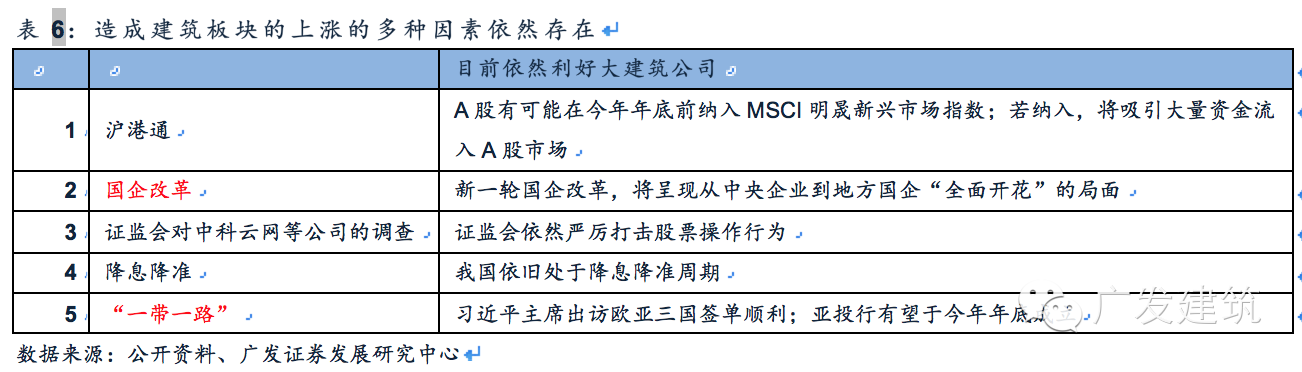

二、“一带一路”、国企改革、资产重组将引爆下半年建筑板块的大行情

造成建筑板块的上涨的多种因素依然存在,而且呈更加猛烈之势。国企改革、“一带一路”、以及资产注入将引爆下半年建筑板块的大行情。

1、“一带一路”是确定将持续景气的领域

在经济下行压力较大的情况下,经济托底方面能做的事情其实不多,“一带一路”战略算是为数不多的能够持续景气的领域。

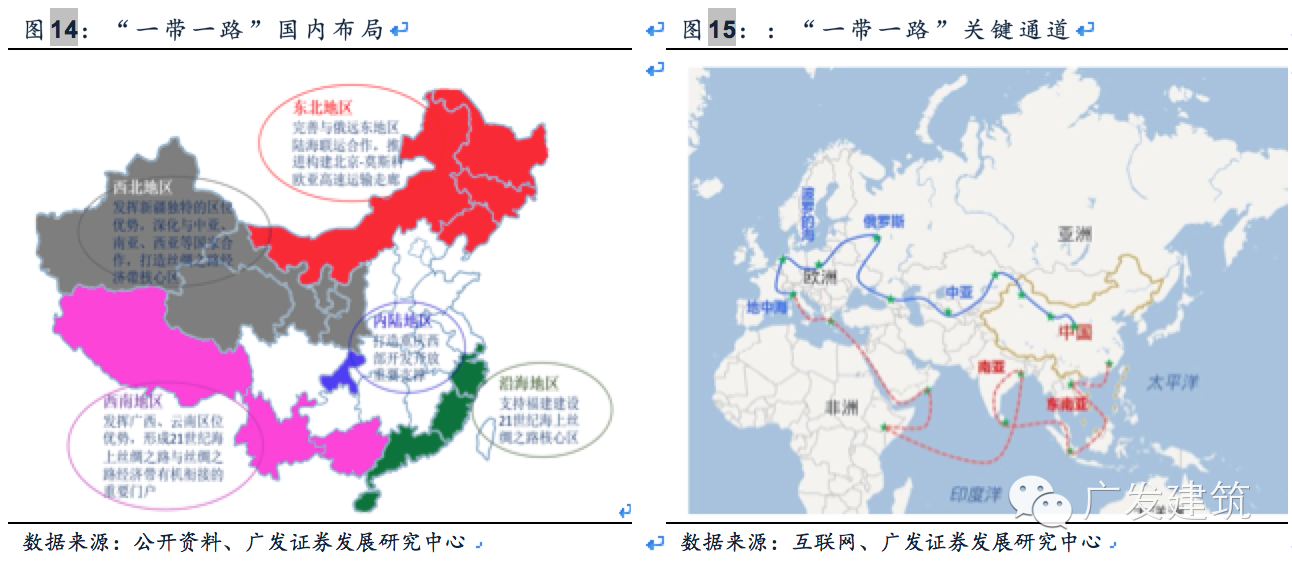

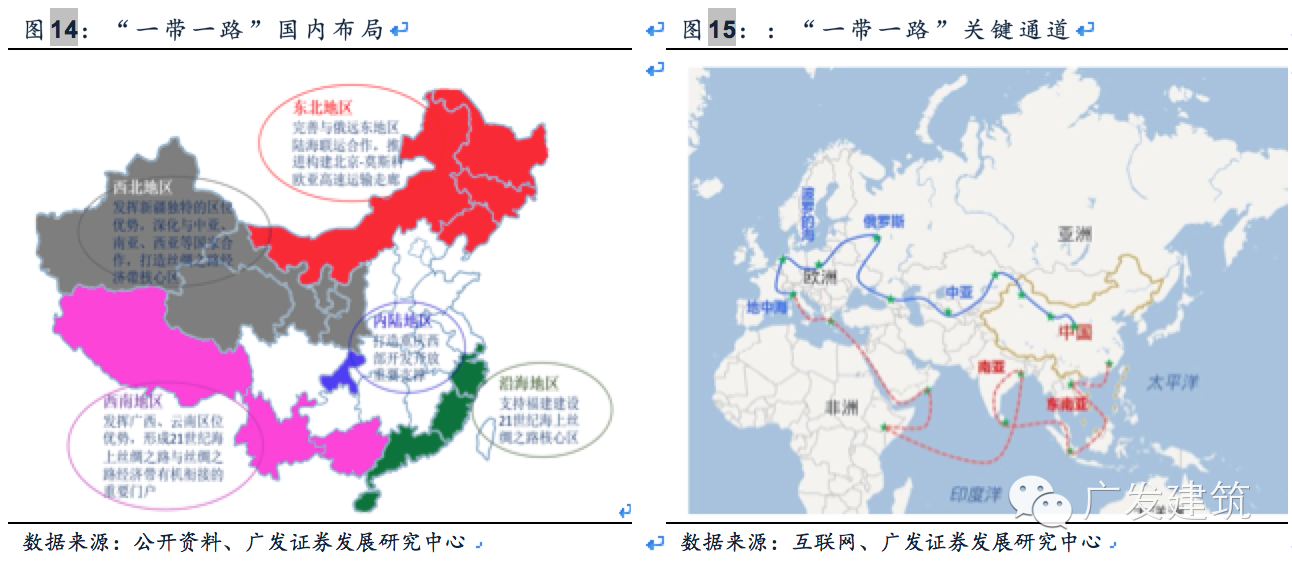

今年3月底,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,标志着“一带一路”已经步

入全面推进阶段。文件提及了国内逾18个省份,梳理了这些省份在“一带一路”规划中所承担的角色,重点地区的基建投资有望增加;文件明确提出交通基础设施

的关键通道和关键节点将是重点,对大建筑公司更是利好。4月央视新闻联播推出系列报道《一带一路共建繁荣》,全方位呈现中国与沿线国家为实现互联互通所作

的不懈努力,彰显出国家对“一带一路”战略落实到位的决心。

中国副总理张高丽表示,我国正与“一带一路”

沿线国家一道,积极规划中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛、中巴、孟中印缅六大经济走廊建设。这说明“一带一路”战略在继续不断推

进。截止目前,已经有60多个沿线国家和国际组织对参与“一带一路”建设表达了积极态度,亚洲基础设施投资银行筹建工作正在顺利进行,丝路基金也已经顺利

启动。亚投行从框架到签约成立只用了差不多一年的时间,有望在今年年底正式成立。

习近平主席近期出访俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦,与三国累计签署各类合作文件和协议近90项,涵盖经贸、能源、航天、金融、投资、基础设施等各个领域。相对于国内疲软的经济数据,“一带一路”战略景气凸显,而大建筑公司是该战略的执行者,预计仍将表现出较好的相对收益。

“一带一路”沿线国家大多为发展中国家,资金

瓶颈是制约其基建发展的主要原因,所以项目的回款问题是企业比较担忧的。而且“一带一路”不仅仅是经济战略,更多的是政治战略,相关项目的收益性可能不

高。但是,这些都不应该成为关注的重点。这些政治任务有多种实施形式和回旋余地,比如建筑企业通过承接海外项目,可以在国外建产业,经营资产;或是以资源

换取项目方式。而且,国家通过“一带一路”三大资金池、政策性出口保险、银行信贷等融资方式为企业提供资金保障,降低海外信用风险。

2、国企改革再掀热潮

2015年5月25日,国务院国资委发布《2015年度指导监督地方国资工作计划》,提出四大方面二十五项措施,推动地方深化国有企业改革。5月底

广州印发关于全面深化国资国企改革意见之后,6月11日,上海浦东新区正式发布浦东国资国企改革“18条”,标志着浦东新区国资国企改革大幕正式拉开。国

企改革是2015年的重头戏,地方政府也陆续出台国资国企改革方案,截至2015年1月,全国已经有上海、甘肃等22省市出台了地方版本的国资国企改革意

见。新一轮国企改革,将呈现从中央企业到地方国企“全面开花”的局面。

随着南北车以及中电投和国家核电的合并,央企整合成为了市场最为期待的一环。央企成功整合之后,随后还会带来消除同业竞争的进一步整合,特别是对集团旗下的上市公司进行资产注入的预期较高。

三、建筑民企战略转型不断提速

建筑企业中,国有企业由于体制原因通常属于市场景气的被动接受者,而民企由于体制的灵活性可表现出一定程度的抗周期性。建筑民企具有轻资产、高周转

的特点,如下图所示,其速动资产占总资产的比例明显高于其他行业的比例;而且相对于国有企业,建筑民企的规模较小,更加容易转型。在完全竞争行业中脱颖而

出的龙头企业则更容易有腾挪的空间,表现在转型方面较强的战略眼光和执行力。

四、投资建议

国内建筑市场已经不再景气,传统市场容量逐渐萎缩,但是由于建筑企业的轻资产特性,大企业再融资,小企业积极谋求转型,反而打开了建筑股的上涨空

间。由于特殊体制问题,我国大型国有建筑企业历史上更多的是凭借渠道和市场优势在做分包、转包,然而面对不再景气的市场,将激活他们的竞争力、直面国内外

市场的残酷竞争。目前央企之间的整合已经开始,随后还会带来消除同业竞争的进一步整合。在大型国有建筑企业中,对外工程承包具有抗周期的显著特点,有望在

“一带一路”、国企改革、资产重组等三个领域利好叠加,是我们首推的标的,包括中材国际、中工国际、中钢国际、北方国际、中成股份、中国海诚;从地方国企

改革方面,山东路桥、浦东建设、上海建工、隧道股份、粤水电等公司也会受益于这个过程。

在传统业务下沉的压力下,装饰、园林、钢结构等子行业纷纷转型发展,积极寻找新的盈利增长点。建筑民企机制活、资产轻、转型易,目前转型进展也十分顺利,我们同样十分看好。综上,我们仍然维持建筑行业能带来超额收益的判断,并维持对建筑行业的“买入”评级。

五、风险提示

投资加速下行;国企改革推进力度不达预期。

格隆汇声明:文章系格隆汇转载文章,代表其特定立场和看法,不代表格隆汇观点。格隆汇作为免费、开放、共享的海外投资研究交流平台,并未持有任何关联公司股票。

國企改革概念股之電力行業 下個風口不可錯過

來源: http://www.yicai.com/news/2015/06/4636836.html

國企改革概念股之電力行業 下個風口不可錯過

一財網 壹資本 2015-06-24 23:00:00

壹資本(cbnyiziben)小編將為大家帶來這兩天火熱的電力國企改革概念股,接下來還會有央企改革、地方國企改革、軍工等行業國企改革概念股,千萬不要錯過

近期,A股市場走勢並不盡如人意,壹資本(cbnyiziben)小編也急的上火,因為小編上周抄底抄在了半山腰,雖然這兩天股市大漲,但小編仍然在站崗,求解放。

不過,還是主編大人有遠見,主編說了發家致富要靠寫稿。於是,從本期開始壹資本(cbnyiziben)小編開始為小夥伴們拆解A股下一個風口——國企改革,小夥伴們接下來就可以詳細了解國企改革、地方國企改革、軍工、電力等行業國企改革概念股,千萬不要錯過啊。

本期,壹資本(cbnyiziben)小編將為大家帶來這兩天火熱的電力國企改革概念股,目前長江電力和國投電力已相繼停牌重組,接下來電力國企改革會更精彩。開始上幹貨。

電力國企改革大背景

今年5月18日,國務院公布國家發改委《關於2015年深化經濟體制改革重點工作的意見》,從制定完善國有企業法人治理結構、防止國有資產流失等六大方面,對今年的國資國企改革重點進行了進一步明確,尤其是明確提出要制定央企結構調整與重組方案。

2015年6月5日,中央全面深化改革領導小組第十三次會議通過了《關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若幹意見》、《關於加強和改進企業國有資產監督防止國有資產流失的意見》等文件,為下一步深化國企國資改革做出保障性安排,意味著國企改革向實質性推進又進了一步。

新電改下的電力國企改革

2015年,新一輪電力體制改革啟動,以“管住中間、放開兩頭”為主要思路。3月15日,《關於進一步深化電力體制改革的若幹意見》出臺。“新電改”主要內容可以概括為“三放開、一獨立、三加強”,即放開新增配售電市場,放開輸配以外的經營性電價,公益性調節性以外的發電計劃放開;交易機構相對獨立;加強政府監管,強化電力統籌規劃,強化和提升電力安全高效運行和可靠性供應水平。

“管住中間”是指將兩大電網公司的角色從之前的電力買賣主體重新定位為中間輸配電服務商,不再以電價的買賣價差作為收入來源,轉而收取輸配電價。

放開兩頭是指在發電和售電側推行交易機制改革,由政府定價轉變為供需雙方協商確定,逐步實現電價市場化。

有了國企改革和新電改雙重利好,電力國企改革將會錦上添花。

電力國企改革可行性因素

1.空間:電力行業資產證券化率從2000年的17.21%提升至2014年37.08%,增速較慢且尚有較大提升空間,在本輪國企改革政策驅動下,電力行業資產證券化有望提速。

2.市場環境:國泰君安統計數據顯示,電力板塊當前PE、PB及其與滬深300的比值均處於上升通道中,且已分別接近和超越歷史均值,符合增量混合的要求,同時,符合大股東“心理預期”。

3.公司承諾:電力公司自股改以來,大股東解決同業競爭、逐步資產註入的承諾未完全兌現,新電改預期下,還有進一步提升空間。

電力國企改革大路徑

集團整體或部分上市:這是提高集團資產證券化率的較為直接且徹底的方式,我們認為這種方式比較適用於本身經營狀況良好,競爭力較強,資產核心程度較高的企業。

集團資產註入:這種方式比較適用於集團核心主業突出,且對應上市平臺具有唯一性,非上市公司與上市平臺間存在同業競爭情況。

投資主體多元化(如引入戰略投資者,私募股權等):這是混合所有制改革中被廣泛采用的模式,通過引入效率較高的民營資本,來提升國有企業的運作效率,提高市場化程度,實現國企+民企:1+1>2的效果。

並購重組:適用於集團內部企業優化重組,重組整合等。

股權激勵:上市公司股權結構清晰,其進行股權激勵的難度要小於集團層面。

機構眼中電力改革

國泰君安:國企改革頂層設計方案及其配套措施出臺,特別是關於混合所有制改革、消除同業競爭等方案措施的出臺,將成為電力行業國企改革投資的催化劑,央企和地方國企先行先試案例也將引燃電力板塊國企改革行情。

華泰證券:新電改的核心改革在於三個方面:電價的市場化、售電參與主體的開放、電網壟斷權力的削弱。新電改方案削弱了電網的壟斷權力,意味著之前電網環節利潤在產業鏈中的重新分配,對整個A股前端電力運營公司均有正面意義。

當然除了這麽多利好之外,小夥伴們也不可不知風險所在,比如電力需求持續低迷,煤價大幅反彈,電改進度不及預期,河流汛期來水偏少,均將影響行業和公司業績。

A股標的大搜羅

國電電力:控股股東為中國國電集團公司,控股股東堅持整體上市戰略,將國電電力作為常規發電業務整合平臺,逐步將火電及水電業務資產註入國電電力。2014年7月承諾每年財務決算後核查相關資產,滿足條件後3年內註入。

華電國際:大股東為中國華電集團公司,中國華電確定華電國際作為中國華電整合常規能源發電資產的最終整合平臺和發展常規能源發電業務的核心企業。中國華電2014年3月承諾用3年左右時間,將相關符合條件的資產在符合上市條件時註入華電國際,並給予華電國際常規能源發電項目開發、收購的優先選擇權,以支持華電國際持續、穩定發展。

華能國際:大股東是華能國際電力開發公司,大股東2014年6月承諾,對於華能集團位於山東省的常規能源業務資產,華能集團承諾在2016年年底前,將該等資產在盈利能力改善且符合註入上市公司條件時註入華能國際。

長江電力:控股股東為中國長江三峽集團公司。長江三峽集團公司在金沙江流域開發四座巨型水電站。溪洛渡、向家壩兩座大型電站已經投產,總裝機容量2026萬千瓦,接近三峽電站裝機容量,長江三峽集團公司曾承諾在一定時期註入相關資產到上市公司。

大唐發電:大股東為中國大唐集團公司,2014年6月承諾,對於大唐集團位於河北省的火電業務資產,大唐集團不遲於2015年10月左右在該等資產盈利能力改善並且符合相關條件時註入本公司;對於大唐集團非上市公司的火電資產(除河北省的火電業務資產以外),大唐集團不遲於2018年10月左右在該等資產盈利能力改善並且符合相關條件時註入本公司。

皖能電力:公司目前權益裝機容量331.77萬千瓦,控股裝機容量555萬千瓦。控股股東皖能集團在2013年承諾用5年時間內分兩步將剩余的符合條件的優質發電資產全部註入公司。集團目前所擁有的投產和在建權益裝機容量637萬千瓦,是公司權益裝機總量的2.15倍。

福能股份:公司總裝機容量為318萬千瓦,在2014年借殼上市時,控股股東福能集團承諾將剩余的451萬千瓦的電力資產註入公司,是目前公司裝機容量的1.42倍。

浙能電力:公司控股裝機容量為2253萬千瓦,控股股東浙能集團還剩余控股裝機443萬千瓦,占公司目前裝機總量的20%。此外浙能集團還擁有潛在的625萬千瓦的籌建核電資產,未來有註入上市公司的可能性。

粵電力:大股東是廣東省粵電集團有限公司,其曾在2011年11月承諾,粵電集團將在未5年內,通過資產並購、重組等方式逐步將符合上市條件的資產註入粵電力,最終實現粵電集團境內發電資產整體上市。

甘肅電投:大股東為甘肅省電力投資集團有限責任公司,曾在2012年12月承諾,在未來5年內,將所擁有的符合上市條件的優質風電及太陽能發電等清潔發電業務板塊全部註入上市公司。

國投電力:在今年4月份,通過股票收購的市場運作手段,成功成為贛能股份的戰略二股東,與控股股東的股權僅差5%。國投電力方面變項目投資為股權投資,不僅享受牛市溢價,而且一舉進入江西,將電力業務發展到川、津、桂、閩、隴、滇、贛。可以預見國投電力後續會繼續通過市場投資手段,不斷擴張自己的經營範圍和提高裝機規模。

其他標的:豫能控股、吉電股份、內蒙華電、上海電力、上海電氣等。

OK,國企改革之電力改革壹資本(cbnyiziben)為小夥伴們介紹到這里,如果覺得不錯,請小夥伴轉發吧,讓更多人能享受國企改革的盛宴;也可以掃碼關註壹資本,查看更多概念股。關註壹資本(cbnyiziben)回複“網絡安全”、“金融”、“汽車”、“家裝”、“金融”、“醫療”、“家電”、“農業”、“教育”等關鍵字看相應概念股!

壹資本(cbnyiziben)是第一財經日報資本部每日新鮮、重磅、原創稿件,有新聞線索、意見反饋、互動交流或其他相關合作需求也歡迎直接回複本微信號。

編輯:王樂

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

為什麽要給國企改革劃兩條線

來源: http://www.infzm.com/content/110788

一家機械設備制造廠的工人正在焊接配件。成千上萬工人和工廠的命運,曾經在過往30年來反反複複的國企改革中沈浮,如今又將被本輪國企改革所改變。 (CFP/圖)

為什麽強調必須堅持黨的領導?為什麽必須防止國有資產流失?

2015年7月15日,人民日報報道,國企改革頂層設計行將出臺,包括混合所有制改革、員工持股、國資委的職責、央企分類等。

7月17日,在吉林長春考察兩家國企時,中共中央總書記、國家主席習近平強調,國有企業是國民經濟發展的中堅力量,對國企要有制度自信,“把國有企業做大做強做優不動搖。”

這引發市場普遍預測,在股市穩定之後,國企改革將真正拉開大幕。此前,國企改革頂層設計的“1+N”方案,一直被期待會在2015年上半年出臺,但始終未有面世。

這樣的背景下,一個月前先行發布的兩份文件,被視為決策層為本輪國企改革定的調。

2015年6月5日,中央深改小組審議通過了兩份國企改革的重要文件——《關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若幹意見》和《關於加強和改進企業國有資產監督防止國有資產流失的意見》。文件強調,要堅持黨管幹部原則,明確國有企業黨組織在公司法人治理結構中的法定地位。防止國有資產流失,要堅持問題導向。

自從2013年十八屆三中全會以來,停滯十年的國企改革重啟的呼聲漸響。盡管全會提出混合所有制的改革方向,但混改究竟如何混,國有股東允許放棄控股權嗎,非國有資本可以多大範圍、多深程度地入股國企,各界一直在等待決策層的定奪。

一些市場派人士之前認為,十八屆三中全會提出“市場在資源配置中起決定性作用”和混合所有制,預示著國企改革會沿著更加市場化、“政企分開”的方向推進,比如國企進一步去行政化,企業高管職業經理人化,其選聘進一步市場化等。

但上述兩份新文件的出臺表明,事情沒這麽簡單。

堅持黨管幹部原則,表明國有企業領導人仍須是黨的幹部,由黨組織任免,向黨組織負責。明確黨組織在國企公司法人治理結構中的法定地位,表明黨對國企的領導將以法律形式予以明確。

按市場經濟的遊戲規則,企業權力分配是按持股占比和投票權決定,要確保黨對國企的領導,意味著國有股東不會放棄其控股地位。黨對國企的領導與現代公司治理規則如何銜接,還需進一步厘清。

而國有資產流失,是1990年代中後期國企戰略性重組、“抓大放小”,以及2000年代初“有進有退”,國企退出一般競爭性領域、國有股大規模減持時暴露出的問題。

中國政法大學教授、國資改革專家李曙光認為,這兩條原則其實針對的是不同對象,“堅持黨的領導”針對的是黨想要牢牢抓在自己手中、實現黨的意誌的大國企;“防止國有資產流失”則很可能是針對將被真正混合所有的地方國企或央企的副業子公司等,“為了防止出現前兩輪產權改革的問題重演,先劃定一條高壓線。”

“我認為關於國企國資改革大的方向,決策層已經想清楚了。”李曙光說。

理念和方向的分歧

十八屆三中全會閉幕一年半以來,頂層設計文件的出臺一再推遲,2014年底,國務院發展研究中心產業經濟研究部部長趙昌文接受財經雜誌專訪時解釋道,頂層設計的遲遲未出,是由於幾個關鍵問題還未達成共識,比如,國企改革的目標和方向是什麽,未來國有企業往哪里去?

“有意見認為應該大幅度收縮國有經濟戰線,也有意見強調國有企業要進一步做大做強。”他說。

國企改革已啟動30年,早期的目標和方向非常明確,即如何讓國企扭虧脫困,這也是改革探索的起點和推進的動力。過去十年,國企通過產權改革收縮戰線成功實現了扭虧為盈、做大做強的目標之後,改革一度失去了方向感。

一種觀點認為,國有企業做大是不公平競爭的結果,今天它的種種病竈依然存在,低效、虛胖卻坐享壟斷利潤,擠壓民資扭曲市場。因此應該重啟產權改革,打破所有制歧視,縮小國企國資占國民經濟的比重。

另一種觀點則認為,當年國企改革的目標已經實現,實踐證明國企是可以搞好的,不必為改革而改革。這一觀點的核心論據是,國企是共和國的長子,是黨的執政基礎,削弱國企是偏離社會主義的方向。

兩種觀點並未公開辯論,但各自均有發聲。

比如2013年6月,原國家經貿委副主任、1990年代國企改革和國資管理體制的重要設計者陳清泰,在博源基金會成立五周年學術論壇發言認為,國有資產改革的方向應該包括破除行政性壟斷,把國有資產資本化,使這些企業“有股東但沒婆婆”。

“政府管控著諸多國企的一個重要理由是便於政府實現公共目標和經濟調控,近年來這一做法的弊端日益顯現。一是造成所有制歧視和資源錯配,成了社會不公和腐敗的溫床;二是很難取得預期的效果;三是政府對企業進行無規制的幹預,很難建立有效的公司治理。”他說。

前中信集團董事長孔丹對國企持另一種觀點,2015年2月,他對話《華夏時報》時說,“國企是國家經濟的支撐和骨幹,是遇到風浪時候的大錨。中國的國企起到了這個作用,其在主客觀上實際都成為了中共執政的基礎。”

國有企業是黨的執政基礎,近年常見於黨的文件。一位長年研究國資的人士記得,這一提法最早於2004年出現在一次中央企業班組思想政治建設會議的領導講話稿中,講稿是由國資委起草的。

理論界和黨內的一些人對此提法也曾有過爭論。一種觀點認為,一個黨的執政能力與它所掌握的經濟資源沒有絕對的直接關系,而是取決於民心向背。比如蘇共倒臺時,前蘇聯經濟的國有化程度高達99%。國民黨四大家族曾控制了國民經濟的命脈,但仍然被趕出大陸。而在浙江、廣東等沿海省市,由於過去國家投入少,國有經濟比重低,但老百姓卻更富裕,社會很穩定。

為什麽必須堅持黨的領導

而從各種公開信息來看,本屆政府對上述重大理論爭議已經有了選擇。

2014年8月,國家主席習近平主持召開中央全面深化改革領導小組第四次會議時強調,國有企業特別是中央管理企業是國民經濟的重要支柱,在我們黨執政和我國社會主義國家政權的經濟基礎中也是起支柱作用的,必須搞好。

2015年6月3日,黨中央機關刊物《求是》雜誌發表評論員文章“做好深化國有企業改革大文章”,明確指出,“國有企業改革事關我國社會主義基本經濟制度,事關國家安全和黨的執政基礎。”

在黨建理論中,“基礎”是一個很重要的概念,它意味著只能加強不能削弱。現有央企改革的動向,也印證了這一趨勢。

6月5日的深改小組會議上,習近平強調,要把國有企業做強做優做大,不斷增強國有經濟活力、控制力、影響力、抗風險能力。“做強做優做大”的新提法比過往的“做大做強”,更加強化。

現實中,高鐵、核電等肩負著“走出去”重任的行業,央企已通過合並在“做強做優做大”。2014年12月30日,中國南車與中國北車合並,更名為“中國中車股份有限公司”。2015年5月29日,五大發電集團之一的中國電力投資集團與國家核電技術公司合並,重組成立國家電力投資集團公司。而石化、煤炭和電信行業內的央企合並傳言也在不斷流出。

6月10日,據媒體報道,“強強聯合”已被寫入國資國企改革整體方案中,下一步央企將在分類基礎上進行大規模兼並重組,數量有望進一步縮減。

這一思路與2006年國資委發布的《關於推進國有資本調整和國有企業重組的指導意見》一脈相承。該意見計劃將161家央企重組為2010年的80-100家,國有經濟應對軍工、電網電力、石油石化、電信、煤炭、民航、航運等七大行業保持絕對控制力,對裝備制造、汽車、電子信息、建築、鋼鐵、有色金屬、化工、勘察設計、科技等九大行業保持較強控制力,對其中的央企保持絕對控股或有條件的相對控股。

據公開報道,頂層設計中關於國企的分類可能由初稿的三類(公益保障類、特定功能類、商業競爭類),變成商業類和公益類兩類。

“應該看到,這一輪央企合並的主要動力是面向國際競爭,開拓海外市場。”李曙光對南方周末記者說,“它背後則主要是‘一帶一路’、亞投行等國家經濟擴張戰略,以及國內的‘京津冀一體化’‘長江經濟帶’發展規劃,這些藍圖還得靠央企、國企去實現。”

李曙光認為,對此類事關黨的執政基礎、實現“中國夢”發展戰略和政府政策工具的國企,中央的方針將是完全獨資或堅決控股,並把人事任免權牢牢掌握在手里。

在這一盤棋中,中央必須防止失去對大央企掌舵人的把控。2015年6月,中紀委監察部網站公布了26家央企的巡視反饋情況,發現26家央企或多或少都存在問題,如中國移動“少數領導人員形成寄生性家族式利益共同體,蠶食、圍獵國有資產”,中國電信“少數企業領導人內外勾結蠶食國有資產”。

強強聯合之後,央企領導人的權力更大。一位國企改革專家對南方周末記者分析道,這次深改組發布“堅持黨的領導”文件其目的正在於此,“‘管人’是第一位的,那些老總的權力太大了。”

混改須防國資流失

而對於上述“商業類國企”,很可能會啟動混合所有制改革,底線是防止國資流失。

據新華社旗下經濟參考報報道,權威人士透露,對於央企非核心業務尤其是三產,將會通過資本市場公開出售。

國資委監管的112家央企旗下共有277家A股上市公司。

在我國龐大的國有企業體系中,央企貢獻了利潤的大頭。按照財政部2014年7月公布的數據,中國目前有15.6萬家國有企業,其中央企5.2萬戶,地方國企10.4萬戶。2013年,地方國企55.5萬億,超過全國國企總資產104.1萬億的一半,卻只貢獻了8868.7億元利潤,僅占利潤總額的34%。

2014年,國企利潤總額2.48萬億元,其中央企1.73萬億,占了70%。地方國企的利潤還不及央企的40%。煤炭、化工、石化等行業的國企利潤總額負增長,有色行業則處於虧損狀態。

按混改方向,大部分效益低下的競爭性行業國企將實行混合所有制,地方國企更是重點。

十八屆三中全會以來,各地方政府紛紛推出國企混合所有制改革方案,比如上海的方案是,除了國家政策明確必須保持國有獨資的,其余企業實現股權多元化的目標。北京則將城市公共服務類、特殊功能類國企由國資絕對控股;競爭類的戰略支撐企業為國資相對控股;一般競爭企業則是國資相對控股或參股。

但至目前,尚沒有民資入股國企的混改典型案例出現。2014年9月轟動一時的中石化銷售公司混改引資,則被輿論認為不是真正意義上混合所有制改革,因為其由25家境內外投資者認購該公司29.99%的股權,其中占股最多的投資者也才獲得2.8%的股份。如此之小占股比例被萬科董事長王石稱為“小打小鬧說故事”。

而另一個被廣泛關註的綠地集團混改案例,也因為其2009年之前原本就是非國有控股的所有制結構,而不具普遍意義。

李曙光認為,未出現民資參與混改的案例,是因為國企和民企之間都缺乏意向,“國企怕被扣上國資流失的帽子。民企一是沒那麽多錢,二是進去也得不到話語權,感覺沒著落、沒預期”。

他預測,接下來員工持股將會成為混合所有制的主要形式,“現在各地都在做兩件事,一是統計資產證券化率;二是準備整體上市,搞員工持股。”

員工持股計劃在上一輪國企改革中曾因大規模內幕交易、利益輸送和腐敗引起國資流失,“中央最擔心的,是利益重新切割的過程中再現大規模國資流失,危及社會穩定”。李曙光說,因此本輪員工持股可能必須通過證券市場,以避免不公允估值。這是中央出臺“防止國資流失”文件的背景。

30年國企產權改革路 國企改革從哪里來,到哪里去

來源: http://www.infzm.com/content/110789

市場普遍期待2015年下半年國企改革將會全面推進,而央企重組則是其中萬眾矚目的大戲。 (CFP/圖)

30年來,國企產權改革從無人敢提到激進實施再到陷於停滯,始終在收與放、進與退的兩難之間苦苦摸索。

中國國企改革啟動至今已30年,其中產權改革的進與退是其中的一條主線。

30年間,第一個10年里政府嘗試了除產權改革(或稱所有權改革)以外的各種探索,如兩權分離、承包制等;第二個10年,是被動實施激進產權改革的國退民進的十年;第三個10年,產權改革限於停滯,國企效益轉好,逐漸做大。

梳理產權改革的歷史,有助於看清楚國企改革從哪里來,到哪里去。

從要有好廠長到要有好制度

1984年,中國開始國有企業改革的探索。

此前,國營企業是附屬於政府的一個個生產機構,企業內部花2萬元翻修廁所都要請示上級主管單位。1984年3月,福建省召開一次“廠長經理研究會”,與會的55位廠長、經理聯名給時任福建省委書記項南、省長胡平上了一封呼籲書,要求為企業家“松綁”。隨後人民日報、經濟日報等轉載這封呼籲書。

1984年10月十二屆三中全會,提出搞活國營大中型企業,思路是“兩權分離”,即所有權與經營權相分離。全會提出探索國營大中型企業的多種經營方式,包括承包制、租賃制、破產制度、經營責任制、股份制等。

這年,國企改革啟動“利改稅”,即把企業原來的利潤上繳改成稅收。但當時征收的企業所得稅、調節稅等稅率過高,僅給企業留利9.8%,用作設備更新、大修基金、福利基金和工資獎勵基金。這實際上是竭澤而漁,結果造成財政連續22個月大滑坡,企業利潤連續20個月下降。

這種背景下,1986年初,一些地方的國企經營不下去,就模仿農村家庭聯產承包責任制,搞起了承包。

承包制在短期內調動了積極性,短短半年就扭轉了財政收入下降的趨勢,但也逐漸暴露出弊端,比如承包基數需要一對一談判,造成企業之間苦樂不均,“會哭的孩子有奶吃”。

另一方面,承包制賦予了企業廠長經理過大的權力,出現一些問題。

據當時在國家體改委的賈小梁回憶,當時有一種觀念,一家企業能否搞好,關鍵看有沒有一個好的廠長。因此很多企業建立了廠長負責制,“一個人說了算”。但後來暴露出很多問題,如中國長江動力集團公司黨委書記、董事長兼總經理於誌安卷款出逃菲律賓。於是理論界又反思,人靠不住,搞好一個企業得靠制度,要把裁判員和運動員分開。

承包制未見明顯成效後,1987年黨的十三大提出,改革中出現的股份制形式,是社會主義企業財產的一種組織形式,可繼續試行。由於不是所有制形式,所以股份制不涉及“姓社姓資”的問題。

最早提出對國有大中型企業進行公司制改造的,是1985年出版的《股份化:進一步改革的一種思路》一書。經濟學家董輔礽1987年則在《所有制改革與經濟運行機制改革》一文中提出,“兩權分離”無法真正解決國有企業的問題,應該用股份制取代國有制。而北大教授厲以寧則因大力倡導國有企業實行股份制改造而被稱為“厲股份”。

1984年11月,上海首家股份制企業飛樂音響公司成立,隨後公開發行新中國成立後第一張規範化股票。

十三大對股份制加以肯定後,北京、上海、四川、浙江、廣東等地推行了國企的股份制改造。但1989年之後,股份制改革受到質疑而被擱置。

初探產權改革

1980年代後期,國企虧損面達到了30%,這迫使政府意識到必須轉換國企的經營機制。

1991年底,時任上海市委書記朱镕基調任國務院副總理兼生產辦主任。生產辦是當時國務院為清理三角債、限產壓庫、扭虧為盈而成立的跨部門單位,賈小梁所在的體改委企業司在生產辦里負責企業改革的工作。賈小梁回憶,當時朱镕基大概主持了十多次總理辦公會議,討論起草《全民所有制工業企業轉換經營機制的條例》(以下簡稱《轉機條例》)。

《轉機條例》在當時是國企改革的頭等大事,其制定過程中曾經討論過產權問題,有次辦公會議上還有領導舉例說,有個老農民進城,在公交車上扁擔把車窗玻璃給杵碎了,售票員說這是全民所有的財產,打破了就要賠。老農說,既然是全民所有,我那份我不要了行嗎?

這個玩笑的意思是全民所有制落實到某項國有財產時,責任主體往往是缺位的。

但1990年代初期,產權改革是被視為資產階級自由化思想來批判的,“誰要提產權改革,就是大逆不道。”賈小梁說。

因此《轉機條例》只提賦予企業經營自主權。1992年7月國務院發布該條例,賦予企業生產經營決策權、產品勞務定價權、產品銷售權、物資采購權、進出口權、投資決策權、留用資金支配權、資產處置權、聯營兼並權、勞動用工權、人事管理權、工資獎金分配權、內部機構設置權和拒絕攤派權等十四項權利。

在國家發展研究中心企業研究所副所長張文魁看來,當時的改革非常激進甚至過於激進,“剩余分配權、投資決策權、資產處置權這些權利肯定應該由股東行使,而不應該放給企業”。

1992年初,鄧小平南巡時肯定了股份制。《轉機條例》在肯定企業承包經營責任制的同時,也提出要創造條件試行股份制。當年國務院13個部門還共同制訂了《股份制企業試點辦法》、《股份有限公司規範意見》等11個法規。

到1993年,國企改革在產權問題上取得重大突破。是年11月,十四屆三中全會通過《關於建立社會主義市場經濟的若幹問題的決定》,指出國有企業改革的方向是建立現代企業制度,其對現代企業制度的16字概括——產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學,第一句就觸及產權問題。

這份決議里有關的不止這16個字,還有一段是關於國有企業的進退,“企業經營不善難以為繼時,可通過破產、被兼並等方式尋求資產和其他生產要素的再配置”。

當是時,國企改革已刻不容緩。1994年初,國家經貿委等9個部門成立聯合調查組,對上海、天津、沈陽等16個重要工業城市的國企財務狀況做調查,結果顯示虧損面已達52.2%。

調查後,9部門聯合推出“優化資本結構”試點,主要思路是充實資本金、處理不良債務、剝離企業辦社會職能以及政策性破產,重點是增資、改造、分流、破產。至1997年,這項政策基本覆蓋全國所有中等以上城市。

1994年,國務院還確定了100家企業建立現代企業制度試點,這100家企業分布於二十多個行業,其中盈利、虧損和微利的各占三分之一。“好的搞成股份制,最後上市。微利的可能調整,可能淘汰。差的企業首先扭虧、減虧,相當部分要關停並轉退出市場。”賈小梁介紹。

進與退的兩難

1995年初,由國家經貿委和國家體改委牽頭,各部委在北京京西賓館召開動員大會,開始制定國企改制方案的12個配套文件。

當時有很多人擔心搞現代企業制度會把公有制改成私有制。比如1995年黨的十四屆五中全會上提出了“三改一加強”的國有企業改革總體方案,“三改一加強”是指改組、改革、改造和加強管理。但最初的“三改”是改組、改制和改造,其中改組是將不同的國有企業進行優化組合,做大做強;改制是成為多元股東持股的股份制或有限責任公司;改造是進行經營機制改造和技術改造。

知情人士告訴南方周末記者,當時“三改”的初始目標是對確定要發展的國企進行改制,成立股份公司吸收非國有資本進入,對不符合國家產業政策的國企進行關停並轉的淘汰。但後來有領導提出,改制的爭議太大,能否改成“改革”。於是改成了後來的版本。

十四屆五中全會後,重慶、山東等地率先實施“抓大放小”戰略,1996年前後,山東省諸城市委書記陳光因為力推當地國企改制為股份合作制而被稱為“陳賣光”。時任副總理朱镕基派了兩個調查組去調查,又親自前往聽取匯報,最後批示繼續觀察。

時任國有資產管理局企業集團處處長周放生當年是抓大放小的親歷者,“當時中央叫抓大放小,其實就是把中小企業市場化、民營化,搞產權制度改革。”他向南方周末記者回憶,那時候請各地經貿委領導開會,一律不準記者參加,不能公開報道,“因為我們也沒有把握,只是堅定了這個探索的方向。”

由於長期激進的控制權改革,1990年代後期國企出現了較為嚴重的“內部人控制”。

這種情況下,職工和管理層搞變相私有化層出不窮。出售國企熱潮中,也出現了不少假買真送、半賣半送、權錢交易等現象。地方不少告狀信寫到北京,國家經貿委不得不於1998年7月緊急下發《關於制止出售國有小企業成風有關問題的通知》。

1997年,國有大中型企業虧損面達39.11%,那年秋天,黨的十五大和十五屆一中全會提出國有大中型企業改革攻堅和扭虧脫困的三年目標。為實現此目標,國務院提出堅決走“鼓勵兼並、規範破產、下崗分流、減員增效、實施再就業工程”,據說當年主管經濟工作的官員被要求要把這幾句話一字不差的背下來。

不巧的是,三年目標剛一提出,就遇到了亞洲金融危機和國內特大洪澇災害,據財政部數據,1998年國有虧損企業虧損額為3066.5億元,比上年增虧30.9%,成為歷史上國有企業虧損最高的年份。

在極為困難的情況下,通過剝離不良貸款、抓大放小、戰略性改組和上市融資等手段,1999年出現了轉折性變化,國有及國有控股工業實現利潤達到967億元,比1998年增長84.2%。2000年,國企利潤達2392億元,比上年猛增了140%,國有大中型工業企業的虧損面下降到20%左右。

業績改善的代價之一是職工下崗和企業關閉破產。據陳清泰所著的《國企改革:過關》一書,三年脫困時期,全國下崗分流的職工共有2100萬,1997年底6599戶虧損的國有大中型企業中,通過兼並聯合和破產註銷等方式退出市場的約2000戶。

1999年,陳清泰、吳敬璉等在《國企改革攻堅15題》一書中提出,國企應該有進有退、有所為有所不為。

是年9月,黨的十五屆四中全會提出,國有資本控制的領域主要包括:涉及國家安全,自然壟斷,提供重要公共產品和服務,以及支柱產業和高新技術產業這四大領域的重要骨幹企業。

2000年以後,各地國有企業改制不斷加速。但正如1997年後那一輪出售國企熱潮中出現的問題一樣,國企出售程序不規範、價格不合理等問題再次出現。

2004年夏,香港中文大學教授郎鹹平指責格林柯爾董事長顧雛軍收購國企時侵吞國有資產,引發轟動一時的“郎顧之爭”。一場全社會的大爭論由此引發,政策法規日趨嚴格,國企產權改革實際上陷入停滯。

國資委“一龍治水”

表面上,“郎顧之爭”是產權改革停滯的原因,但實際上,2003年之後國企尤其是央企的效益好轉,政府也失去了改革的動力。

國企經營效益好轉的原因有多種解釋,比如2001年中國入世,中國經濟搭上“全球化紅利”快車,國企也是“乘客”;2000年之後,中國啟動重化工業發展戰略,大量的資金、資源向國企傾斜,典型的情形是2009年“4萬億”經濟刺激計劃,國企是直接的財政資金流向地;全國人民承擔了國企改制甩掉的歷史包袱,比如“三年脫困”時數千萬職工下崗,以及銀行業改革時數萬億不良貸款的剝離、核銷,和資本金註入。

除以上原因外,還有一個不容忽視的重要因素,即2003年國資委的成立。

在國資委成立之前,國資管理體系改革已經爭論了十多年。1993年,吳敬璉等人在《大中型企業改革:建立現代企業制度》一書中提出,由人民代表大會下設的公有資本經營委員會直接組建和擁有的持股公司和投資公司,作為一級持股機構;其下是二級持股機構以及直接從事經營的國企。公有資本經營委員向人大及其常委會負責。

當時的改革親歷者、世界銀行經濟學家張春霖告訴南方周末,這一方案因國情原因在1994年之後被放棄。

經過漫長的多種方案的博弈,2002年底,時任國務院總理領導下的一個國資管理體系設計小組終於決定建立國資委,解決產權不清、多龍治水問題。

1990年代,跟國企產權相關的部門有9個,隨著44個中央部委合並精簡為29個,“九龍治水”變成了“五龍治水”:計委、經貿委、財政部、組織部和勞動部。

多龍治水實際上把出資人的三大基本權利——重大投融資決策權、收益分配權和經營者任免權——進行了分解。其結果就是當企業效益好時,大家都伸手,企業搞得不好大家都不管。

當時一個典型案例是1998年山東濟南重汽集團被發現虧損29個億,國務院領導很生氣,一查原因發現找不到責任人。有人說是組織部門選人不當,組織部門說是重複建設投資的問題,管投資的部門又說是企業辦社會包袱太重。最後只好把企業一分成三,分成山東、陜西和重慶三家汽車廠了事。

類似案例越來越多,國企改革逐漸聚焦到國有資產管理體制上。

“改來改去,後來發現我們一個很重要的繞不過去的問題,就是產權問題。”賈小梁說,“產權關系不理清楚,出了問題就找不到責任人。”

2003年,十六屆三中全會在理論層面實現突破,提出產權是所有制的核心,完善產權保護制度,並把現代產權制度概括為16個字:歸屬清晰、權責明確、保護嚴格、流轉順暢。

同年,國務院特設機構國資委成立,實行管人、管事與管資產相結合,權責利相統一。

知情人士透露,當初制定“定崗定員定責”的三定方案時,中央機構編制委員會辦公室曾要求,所有部門只要涉及國企改革的職權一律劃轉到國資委,但在實際運作中,國資委權責打了一定折扣:比如“管人”,央企一把手的任免權仍由中組部掌握;“管事”,國企的重大投資事項仍須發改委審批;“管資產”,國有資本金預算仍由財政部編制。

國資委成立後,先後出臺了《企業國有資產監管條例》(2003年)、《企業國有產權轉讓管理暫行辦法》(2003年)等重要文件,產權改革客觀上劃上了句號。

未來的懸念

2003年之後,國企尤其是央企徹底告別了“經營不下去”的困境。

據國資委數據,2003年至2006年,央企利潤由3000億增加到7500億,凈資產收益率由5%提高到10%,2007年更提高到12.3%。2008年金融危機之後,由於央企資產規模快速膨脹等原因,凈資產收益率下降到7.5%左右。

從2008年至2012年,國企資產規模飆升了90%。

但對其真實效益,一直存有爭議。比如天則研究所的分析報告認為,2001-2008年,國有及國有控股企業的利潤扣除同期少繳納的利息、地租、資源租和獲得財政補貼,真實凈資產收益率為-6.2%。

一位前國資委人士認為,國企由國資委一元化管理之後,確實導致國企利潤絕對額的短期增長,但同時也留下了弊端。他說,國資委一開始按營業收入和資產利潤總額來排序,排不進行業前三名的即可能被合並,這使得央企拼命擴張,負債率急劇上升。直到2010年,國資委才引入EVA(經濟增加值)指標考核體系,“但趨勢已經很難扭轉了。”

國資委受到的另一詬病,則是本作為去行政化目標而設的“特設機構”,卻變得越來越行政化。“有的央企老總說,國資委跟過去的機械部差不多了。”該人士說,“行政化管理與產權管理不同,產權管理你就只是股東,跟企業是平等的關系。現在國資委是央企的領導,是行政上下級關系。”

按照十八屆三中全會的部署,本輪國資改革的內容也包括國資管理體系的調整,其中國資委的未來定位,與財政部、發改委以及國有資本運營公司之間的關系,還有待揭曉。

但在張文魁看來,無論國資管理體系如何調整,都只是控制權體系的改革。“歷史上我們曾經試圖通過控制權改革,來回避所有權改革,但繞來繞去才接受了一個鐵的事實:不進行所有權改革只進行激進的控制權改革,還是無法實現市場化。”

對於是否應該重啟產權改革,周放生的看法是,“我肯定不贊成國進民退,但是現階段也不可能把大國企私有化。”他說,“國企改革不是賣古董,成千上萬活生生的人在里面,饅頭得一口一口吃,急了要翻車的。”

他主張現階段先放開充分競爭行業的國企,對其國有股占比不設限,從而“解放”大多數國企。但對於壟斷行業的國企改革,可以分四步走:先放產權,後放市場;先放下遊,再放上遊。比如中石化銷售公司,即是先放開下遊的產權,接下來可再放開下遊的市場準入,再放開上遊(石油開采)的產權,最後放開上遊的市場。

軍工股中的"航空母艦" 解析國企改革概念股之船舶制造

來源: http://www.yicai.com/news/2015/08/4669747.html

軍工股中的"航空母艦" 解析國企改革概念股之船舶制造

一財網 林倩 王樂 2015-08-13 22:11:00

資本小編(cbnyiziben)決定這周為大家繼續送福利,一口氣把軍工(下)再送給大家,上次已經帶大家看飛機和衛星,這次我們一起去看海軍艦艇

沒錯,周四大盤又大漲了一番,壹資本小編(cbnyiziben)又在竊喜啦,雖然還是被4000點關在門外,但是國企改革在手啊,就等於天下我有啊,難道還愁漲停板不來??

數一數這周最火熱的板塊,可能就是數國企改革了,攢人品的壹資本小編(cbnyiziben)決定這周為大家“加餐”,一口氣把軍工(下)再送給大家,上次已經帶大家看飛機看衛星啦,那這次我們換換口味,小夥伴們,坐好啦,我們一起去看海看大船船船!!!廢話不多說,開始上幹貨!

國企改革首看軍工

近日有消息稱,目前國務院已經正式通過國企改革頂層設計方案,有望在近期推出。新一輪國企改革將以功能界定分類改革為基本前提,隨之展開的國企混合所有制改革和員工持股計劃也將各有側重。國企改革“第二季”的大幕已徐徐拉開。

繼8月7日“中海系、中遠系”旗下5家上市公司股票同時宣布停牌後,中航工業旗下多家公司因重大事項也停牌啦,市場對央企整合概念股投資熱情再度升溫。該事件將引爆同樣具備強烈整合預期的“軍工船舶系”。 央行發布二季度中國貨幣政策執行報告,提出積極推進混合所有制改革,鼓勵骨幹船舶制造企業實施兼並重組,再度引發航運系整合預期。

軍工中細看船舶制造

近期,市場對船舶系央企整體預期增強,與政策面大力支持以及我國打造制造強國的國家戰略有著密切關系。據悉,船舶工業“十三五”發展規劃初稿已經完成,提出到2020年高技術船舶、海洋工程裝備及關鍵配套設備制造能力明顯增強,進入世界海洋工程裝備制造先進國家行列,成為世界上主要的配套設備制造國;而海洋工程裝備和高技術船舶已經被《中國制造2025》列為十大重點發展領域之一。

早在2014 年底,海洋局就出臺了《全國海洋觀測網規劃(2014—2020 年)》,加強海洋防務信息化建設;2015 年初,國家海洋局等七部門聯合發布了《關於加強海洋調查工作的指導意見》 ;兩會期間,政府工作報告中更是明確提出我國是海洋大國,要編制實施海洋戰略規劃,堅決維護國家海洋權益,顯示國家加強海洋防務建設的決心。

小編八卦時間

早在2015年3月25日,南北船領導就已經對調,南船(中船集團)原董事長胡問鳴任北船(中船重工)董事長;北船(中船重工)原副總經理董強任南船(中船集團)董事長;南北船總經理各由其原一位副總經理升任,被市場普遍認為拉開了南北船整合大幕,現在這個預言愈演愈烈啦。

中國船舶重工集團(北船)

公司作為船舶行業龍頭,改革經驗豐富;軍工改革是國家戰略,目前資產證券化率低,空間大;集團已制定改革方案,改革方向明確;科研院所技術實力強;集團的全面深化改革方案已經確定,混合所有制改革方案也基本明確 。下屬3 家上市公司,資產證券化率約49%。

近日,中國船舶重工集團公司董事長胡問鳴詳解集團改革路線圖,中船重工集團將按照軍民融合、產研結合、專業分類原則,“分板塊”加快推進集團軍工資產證券化,將科研院所下屬的產業部分率先剝離,按專業化原則與其他公司同步實現資產證券化。

中國船舶工業集團(南船)

公司以軍工為核心主線,貫穿船舶造修、海洋工程、動力裝備、機電設備、信息與控制、生產性現代服務業六大產業板塊協調發展的產業格局,下屬有3 家上市公司,資產證券化率約31% 。

中國電子科技集團

公司主要從事國家重要軍民用大型電子信息系統的工程建設,重大裝備、通信與電子設備、軟件和關鍵元器件的研制生產,下屬有7 家上市公司,資產證券化率 約24% 。

改革路徑分析

1)、資產證券化:資本市場將是支撐國企改革重要力量,提高國企的證券化率,可以改善國企的財務結構,並為國資劃撥社保打下基礎,資本市場是本輪混合所有制改革的主要平臺。

2)、資產整合與並購:推進整合資產質量較差、主營業務不突出、盈利能力不佳的上市公司,加大資產、業務重組和債務處置力度,提升上市公司經營業績。

3)、國資流動平臺建立:做大資本運作平臺。統籌境內外兩個市場、兩種資源,加大股權運營、資本運作和資產重組,提升融資特別是上市融資能力, 支持國有企業改革發展。

4)、股權激勵:符合法定條件、發展目標明確、具備再融資能力的國有控股上市公司,可實施股權激勵或激勵基金計劃;人力資本密集的高新技術和創新型企業,可實施科技成果入股、專利獎勵等激勵方案。

A股標的大搜羅

小編再啰嗦

壹資本(cbnyiziben)小編結合券商觀點和市場預期特地為小夥伴們選擇了幾家標的,有興趣的小夥伴們可以根據自身喜好加以研究。不過由於近期軍工股相對強勢,很多標的近期漲幅很高,小夥伴們要註意風險。

中國重工:公司有超大型水面艦船、大中型水面艦船、常規潛艇、大型登陸艦等軍工重大裝備總裝業務,積極向海洋防務與海洋信息化方向拓展,集團資產質地優良,資產註入預期較大。

中國船舶:公司主要進行船舶行業和柴油機生產行業內的生產經營,是我國目前規模最大和技術開發能力最強的船用柴油機生產企業,主要為造船企業提供先進的船用柴油機產品,未來資產註入的可能性極大。

中船防務:中國首家造船上市公司,主營業務為造船及與造船相關業務,2014 年,集團領導首次提出“四大海洋裝備”概念,更名後突出公司“防務”特性,彰顯出公司是集團軍船、民船總裝層面的重要上市公司平臺。

四川九洲:集團所屬軍工資產是企業制,非研究所制,即相比於其他軍工上市公司的註入預期,進程更快。按照集團整體規劃,假設軍工資產全部註入,給予軍工資產 40 倍市盈率比較合理,四川國資改革推進加速;集團資產註入預期強烈。

天地科技:煤炭裝備安全化、自動化、一體化發展為天地科技帶來新的增長點,煤科總院擁有行業最領先的煤炭清潔技術,有望在我國能源結構調整中發揮最重要作用,煤炭清潔利用技術最領先的國企,改革紅利將持續提升公司業績與估值。

四創電子:一家提供雷達、通信及其它相關電子產品、工程和服務的高科技企業, 被譽為“中國雷達第一股”, 在中國雷達領域地位穩固,公司在軍用雷達業務註入可期,未來資產整合潛力巨大。

傑賽科技:公司作為雲計算一體化解決方案提供商,提供了廣州市的雲計算頂層設計, 公司背靠中國電子科技集團,將成為中國電科華南地區的信息產業平臺,存在整合和快速發展預期。

太極股份:我國 IT 大型綜合性信息系統產品、解決方案與服務提供商, 在黨政國防安全等部門市場優勢明顯,逐步在國產化與信息安全領域形成一體化服務能力, 作為中電科 15 所旗下唯一上市公司,其在十五所改革進程中將承擔十分重要的角色。

衛士通:國內首家專業從事信息安全的股份制企業,成為“中國信息安全第一股”, 深化國企改革背景下,衛士通作為集團旗下唯一信息安全類上市公司,大概率發揮平臺整合作用,未來其外延收購或將成為新常態。

國睿科技:光學材料科研生產的主要供應商,雷達業務受益於國防信息化建設,公司是 14 所唯一的上市公司,大集團、小公司格局顯著。在軍工科研院所改制背景下,科研院所有整體上市預期,公司平臺價值凸顯。

華東電腦:大陸IT行業的首家上市公司,依托32所雄厚的科技實力,未來優質的軟件及信息化資產將不斷註入公司,公司將成為華東地區新一代IT航母下屬唯一上市公司平臺,充滿無限可能。

海康威視:資產重組的大背景下,海康集團將更多承接內部優質資源,並繼續孵化培育合適的項目選擇合適時機註入上市公司,且更加重視對員工激勵機制的推進。

風帆股份:從事蓄電池及零配件的開發、生產和銷售的公司,風帆股份成為中國船舶重工集團公司最新運作的承載平臺。有望註入相關動力資產。

OK,國企改革之軍工國企改革(下)壹資本(cbnyiziben)為小夥伴們介紹到這里,如果覺得不錯,請小夥伴轉發吧,讓更多人能享受國企改革的盛宴;也可以掃碼關註壹資本,查看更多概念股。

掃碼關註壹資本(cbnyiziben)可查看往期概念股:

“國企改革”主題:可回複“國資改革”、“電力”、“江蘇”、“安徽”、“央企1”、“央企2”、“央企3”、“軍工“、“航空”、“航天”、“北京”等查看(持續更新中……)

“互聯網+”主題:已完結,可回複 “汽車”、“家裝”、“金融”、“供應鏈金融”、“信息安全”、“醫療”、“家電”、“農業”、“教育”等查看相應概念股大全。

“一帶一路”主題:已完結,可回複“一帶一路”、“核電”、“基建”、“高鐵”、“核電”等查看。

“港股開戶”專題:已完結,請回複“開戶1”、“開戶2”查看。

小夥伴們不要客氣,速速回複噢!

.jpg)

編輯:王樂

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

國企混改確定探索員工持股 全員持股遭否定

0

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2015-09-12/945629.html

國務院國資委有關人士7日表示,《關於深化國有企業改革的指導意見》已經中央審議通過,近期將正式對外公布。據了解,《關於深化國有企業改革的指導意見》將在混合所有制企業中,率先進行員工持股“試水”。

索寒雪

國務院國資委有關人士7日表示,《關於深化國有企業改革的指導意見》已經中央審議通過,近期將正式對外公布。

據了解,《關於深化國有企業改革的指導意見》將在混合所有制企業中,率先進行員工持股“試水”。

技術人員是持股人員核心

從國企改革開始之初,員工持股一事就備受爭議,然而《關於深化國有企業改革的指導意見》將對員工持股一事進行明確。

據近距離接觸該《關於深化國有企業改革的指導意見》的人士透露,“國企改革將探索實行混合所有制企業員工持股,堅持試點先試先行,在取得經驗基礎上穩妥有序推進,通過實行員工持股建立激勵約束長效機制。”

員工持股並不是普遍持股,而是選擇部分員工進行持股。

“優先支持人才資本和技術要素貢獻占比較高的轉制科研院所,高新技術企業、科技服務型企業開展員工持股試點,支持對企業經營業績和持續發展有直接或較大影響的科研人員、經營管理人員和業務骨幹等持股。”前述人士表示。

在員工持股之前,一些相應的規範也需要制訂,以保證整個過程的合規。

“員工持股主要采取增資擴股、出資新設等方式,完善相關政策,健全審核程序,規範操作流程,嚴格資產評估。建立健全股權流轉和退出機制,確保員工持股公開透明,嚴禁暗箱操作,防止利益輸出。”

全員持股遭否定

國資委和財政部等部門參與制訂了員工持股部分的政策。

一年前,財政部為什麽人能夠持股一事,進行了多次討論。

財政部相關政策制定部門人士認為,目前最糾結的問題是,“哪些人可以持股?管理層、技術骨幹還是全員持股,這個問題正在討論中。”

而針對這一問題,國資委內部人士也向記者表示:“員工持股的政策制定非常困難。”

“投行們最反對員工持股這一行為,而很多央企都有上市規劃。”該人士表示。

比如,按照證監會[微博]的規定:除少數經中國人民銀行[微博]批準的金融企業外,上市前持股職工人數超過200人的,一律不準上市。存在工會持股、持股會以及個人代持等現象的公司也不準上市,除非上市前予以徹底清理。比如,華為公司人人有股份。按照現在的有關規定,華為公司不符合上市條件。華為曾經想在主板上市,但內部員工持股成為攔路虎。

此外,國內的很多城市商業銀行是由城市信用合作社演變而來的,股東都超過200人,於是無緣到股票市場融資。

“如果我們的股票市場制度的設計把最優秀的公司排除在外,那麽,我們的制度設計肯定有問題。”社科院金融研究所研究員尹中立曾向記者表示:“在實行員工持股後,公司法和證券法都需要修改。”

而一旦限定持股人數,誰來持股,是企業員工到高管都非常關心的問題。

國資委人士曾表示:“實行企業員工直接持股,這也是國有企業改革的重要措施,對於將來更好地形成資本持有者和勞動者的利益共同體,是個好辦法。”

中國企業研究院首席研究員李錦認為,“圍繞國企改革,不同觀點交鋒甚多,應當清醒看到,一些人眼里的所謂國企改革,實質就是私有化,消解國企的地位,否定國企的作用。必須認識到,國有企業是我國經濟基礎中‘以公有制為主體’的重要體現,國企改革不管怎麽改,其核心都應當是解決公有制與市場經濟相融合的問題,而不是危害到公有制的主體地位。”

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

每經網客戶端推薦下載

每經網首頁

成都再掀國企反腐風暴 興蓉環境一把手接連落馬

來源: http://www.yicai.com/news/2015/09/4684721.html

成都再掀國企反腐風暴 興蓉環境一把手接連落馬

一財網 李秀中 2015-09-12 18:28:00

成都市興蓉集團有限公司董事長、黨委書記楊光和成都市興蓉環境股份有限公司副總經理高華涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受組織調查。在楊光2013年接任興蓉集團董事長之前,時任興蓉集團董事長譚建明和總經理王文權同時被調查。

成都國企再掀反腐風暴。成都市紀委12日剛剛發布,成都市興蓉集團有限公司(下稱“興蓉集團”)董事長、黨委書記楊光和成都市興蓉環境股份有限公司(下稱“興蓉環境”)(00598.SZ)副總經理高華涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受組織調查。

興蓉集團是成都市重要的國資平臺企業,也是中國大型水務、環保投資集團,主要從事自來水供應、汙水處理和環保產業的投融資、建設及運營管理。興蓉環境是興蓉集團的控股子公司,公司現下轄4家全資子公司和1家分公司。楊光也兼任興蓉環境董事長、總經理。

興蓉環境近期走勢

楊光和高華被查使得興蓉集團和興蓉環境再遭腐敗重創。在楊光2013年接任興蓉集團董事長之前,興蓉集團就曾發生腐敗大案,時任興蓉集團董事長譚建明和總經理王文權同時被調查。去年譚建明被成都市中院一審判決犯受賄罪,判處死緩。

楊光出生於1959年,2004年2月任中共成都經開區工作委員會副書記、成都經開區管委會副主任;2006年11月任成都交投集團總經理、董事、黨委副書記。2013年,譚建民和王文權落馬後,楊光接任興蓉集團黨委書記、董事長,同時也兼任興蓉環境董事長、總經理。

自2012年8月以來,成都工投集團董事長戴曉明、成都建工集團董事長張俊、成都市興蓉集團董事長譚建明、成都投控集團董事長吳忠耘、成都高投集團董事長平興、成都銀行原董事長毛誌剛和成都市糧油儲備公司董事長鄭啟元等一把手相繼落馬。

其中,譚建明受賄3000余萬元,一審被判處死刑緩期兩年執行;戴曉明受賄1400余萬元被判無期徒刑;吳忠耘受賄人民幣1748余萬元、港幣380萬元、英鎊180萬鎊、美元54萬元、價值700余萬元別墅兩套等財物一審被判處死刑緩期兩年執行;平興一審被判處有期徒刑十五年;毛誌剛一審被判處死刑緩期兩年執行。

在去年成都市委主要領導對國企高管集中約談後的企業傳達會上,楊光還就“從身邊的熟人熟事到集團前任領導人,以及今年集團下屬公司發生的出納人員涉嫌違法犯罪的案件為例深刻剖析和闡述了貪汙腐敗的危害性和抓黨風廉政建設的重要性。”然而,一年之後,楊光也被接受調查。

近年來,成都國資領域接連爆發腐敗大案,除了這些前述一把手外,一些“二把手”、“三把手”等企業高管也參與腐敗其中。比如興蓉集團總經理王文權、成都建工集團副總經理趙波也被調查。去年開始,成都國資領域也開始進行制度改革和“整風”。

成都調整了12家國有重要企業的紀委書記。同時,成都市紀委監察局會同成都市國資委制定出臺了《關於加強和改進市屬國有企業紀檢監察組織建設的實施意見》,要求市屬國有企業紀委書記、副書記職位不再由企業提名,而是由市國資委紀委提出人選,國有企業紀委書記不在本企業產生,實行交流任職;紀委書記在同一企業同一職位連續工作滿3年的應當交流、滿5年的必須交流。

去年,成都市委主要領導還召集19家國有企業黨委書記、董事長、總經理、紀委書記集中約談。成都市委主要領導在集中約談會上引用了曾國藩“清、慎、勤”的做事準則及“惡盈、惡巧、惡貳”的為人之道誡勉國企負責人。

編輯:李秀中

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

國企高管薪酬改革或全班子覆蓋 可能逐級遞減

來源: http://www.yicai.com/news/2015/10/4695110.html

國企高管薪酬改革或全班子覆蓋 可能逐級遞減

中國經營報 索寒雪 2015-10-10 11:31:00

在央企高管限薪之後,國資委和人社部著力進行收入改革的群體中,兩類人群將受到薪酬管理的限制,一類是央企和地方國企的二級、三級公司,另一類是金融、文化等領域國有企業的高管。

隨著《關於深化國有企業改革的指導意見》的公布,一系列國企改革的相關政策正處於推進之中。《中國經營報》記者獲悉,其中國企高管薪酬制度改革或將影響國有企業高層、中層等多個級別員工的收入。

有可能逐級遞減

從年初起一直推進的國企高管限薪政策,已經進入到實施階段。“十一”長假前,浙江杭州已經啟動落實工作。

來自國資委的消息顯示,杭州市將參照浙江省屬企業負責人薪酬改革情況和杭州國有企業平均工資水平,對市屬國有企業負責人偏高收入進行調整,形成合理規範的企業負責人薪酬體系。同時,將引入職業經理人制度,擴大市場化選聘比例,形成與選任方式相匹配、與企業功能性質相適應、與經營業績相掛鉤的差異化薪酬分配辦法。

在逐步推進國企高管限薪的過程中,一些“矛盾”逐步顯現。

一位北方省會國企中層領導向記者透露,“按照國企高管的限薪政策,我們老總年薪將從30多萬元下降到27萬元,這個數字就比副總經理的收入低了,而副總經理也要降薪,高層逐級降薪過後,又比中層收入低,是不是全員都要逐級降薪?”

記者從參與國有企業薪酬制度改革政策制訂的人士處了解到,“如果高管和中層管理人員之間倒掛的收入差距較大,肯定是要降薪,如果差距不大,可以不降薪。”

該人士同時透露,“各級人事部門都有一整套的薪酬計算公式,有一定的基數,然後根據效益,制訂高管薪酬。”

該人士還透露,“國企內部的班子成員,都要參與薪酬改革,而不僅僅是一把手。”

《關於深化國有企業改革的指導意見》中指出,“企業內部的薪酬分配權是企業的法定權利,由企業依法依規自主決定,完善既有激勵又有約束、既講效率又講公平、既符合企業一般規律又體現國有企業特點的分配機制。”

前述人士同時指出,“不要把薪酬制度改革看做是降薪,一些國企高管可能還需要漲薪,一切都需要一定的計算公式。”

在國企高管薪酬制度改革之前,央企高管已經進行了薪酬改革。

今年1月1日起,被稱為“限薪令”的《中央管理企業負責人薪酬制度改革方案》正式實施,首批改革涉及72家央企的負責人,包括中石油、中石化、中國移動等組織部門任命負責人的53家央企,以及其他金融、鐵路等19家企業。

人社部新聞發言人李忠曾表示:“本次薪酬制度改革的重點是規範組織任命的國有企業負責人薪酬分配,對不合理的偏高、過高收入進行調整。”

李忠表示:“對於國有企業內部職工的薪酬分配問題,還是要按照《公司法》等法律法規和有關政策,由企業自主決定。國有企業應當完善激勵約束機制,規範企業的內部分配行為,合理拉開內部工資分配差距。在這次改革中,不能對國有企業內部職工不加區別地層層降薪。”

國企高管收入仍高於公務員

對於國企內部對降薪一事的擔憂和抱怨,前述參與政策制訂的人士表示,“你要看看,現在的部長和司長的收入。”

該人士透露,部長的年收入不到20萬元,司局長的年收入大概是12萬元左右。國有企業高管也都是黨員,是國家的幹部,應該比照公務員的收入。“又做高管又高薪的日子肯定不會存在了。”該人士表示,“如果想按照市場薪酬獲取收入,只能解脫官員的身份。”

在央企高管限薪之後,國資委和人社部著力進行收入改革的群體中,兩類人群將受到薪酬管理的限制,一類是央企和地方國企的二級、三級公司,另一類是金融、文化等領域國有企業的高管。

國資委人士曾經向記者表示,“天文數字的高薪在金融系統,特別是銀行和保險行業出現較多,而這並非國資委的監管範圍。”

一位鐵路工程類央企副總向記者表示,“我從子公司到集團公司來,我的薪酬是降低的。所以比較優秀的子公司的管理層收入,會比我們集團的要高。”

“那說明你已經拿了很多年高薪了。”參與制訂細則的人士建議換另外一種心態來思考,“今後不會有這種便宜了。”

《關於深化國有企業改革的指導意見》指出,建立健全與勞動力市場基本適應、與企業經濟效益和勞動生產率掛鉤的工資決定和正常增長機制。推進全員績效考核,以業績為導向,科學評價不同崗位員工的貢獻,合理拉開收入分配差距。對國有企業領導人員實行與選任方式相匹配、與企業功能性質相適應、與經營業績相掛鉤的差異化薪酬分配辦法。國有企業領導人員,合理確定基本年薪、績效年薪和任期激勵收入。

編輯:朱逸

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

Next Page

上述因素使得国有企业资产升值的空间巨大,但是,此时建筑股处于破净状态,任何股权方面的安排都涉嫌国有资产流失。因此,这个时点上建筑蓝筹也有了市值管理的动机。

上述因素使得国有企业资产升值的空间巨大,但是,此时建筑股处于破净状态,任何股权方面的安排都涉嫌国有资产流失。因此,这个时点上建筑蓝筹也有了市值管理的动机。

.jpg)