- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

經濟學諾獎“契約理論”的現實價值:馬雲早已親身實踐

10月10日,2016年諾貝爾經濟學獎授予哈佛大學經濟學教授Oliver Hart(哈特)和MIT經濟學教授Bengt Holmstrom(霍姆斯特朗),以表彰他們在“契約理論”(contract theory)方面的傑出貢獻。

一直以來,在被眾人看來高深莫測、偏學術而並不實用的諾獎理論,實則有著豐富的現實意義,此次獲獎的“契約理論”也貫穿於我們的生活、工作甚至是國家政策制定之中,且可能相較於西方,對未來的中國更有價值。

“哈特獲獎實至名歸,也早就應該獲獎了,”上海高級金融學院執行院長張春在接受第一財經獨家專訪時頗為興奮地表示。張春早期主攻公司金融,而此次契約理論也是其長期研究的領域,張春也多次在中國接待過到訪的哈特。

張春表示:“這兩位獲獎人,尤其是哈特的貢獻在於——通過不完全契約理論,把控制權的概念引到經濟學里,又通過控制權把產權和控制權聯系在一起。所謂產權就是控制權,即當合同沒有寫清楚的時候,誰應當擁有控制權?這是非常關鍵的,事關權益分配。而哈特則開創先河,以模型來將一系列事情都講清楚了。簡單而言,就是誰的貢獻最大,誰就應該擁有控制權。其實,阿里巴巴實行的所謂‘同股不同權’(dual class shares)都可以用這個理論來解釋。隨著未來中國企業出海並購增多、創新實力增強,眼下仍無法在中國適用的‘同股不同權’的重要性會愈發凸顯。”

此外,中歐陸家嘴國際金融研究院副院長劉勝軍也表示,在未來中國的高管薪酬設定、私有化問題上,契約理論都為中國提供了一個分析框架。

Oliver Hart(哈特)

Bengt Holmstrom(霍姆斯特朗)

“控制權”是公司治理的核心

引用哈特的中國弟子聶輝華(中國人民大學教授)的話來說,所謂“契約理論”,就是將所有交易和制度都看作是一種契約(合同),在考慮信息不對稱的情況下,設計最優的契約來減少道德風險、逆向選擇和敲竹杠等問題,提高社會總福利。在狹義上,所有的商品買賣都是一種契約關系;在廣義上,憲法和法律也是一種契約關系,是公民和政府之間的隱性契約。

直白地講,誰應該在企業里拿控制權?張春解釋稱:“以企業並購為例,例如律師事務所的傳統控制權就是合夥制(一人一票),但如果現在要全球擴張、收購兼並、引進投資者資本,那麽公司章程里是否寫明了‘誰應該有更大的控制權’?董事會要如何設計?董事會誰有更大的話語權?中國傳統的治理結構尚不足以解釋上述問題,導致企業仍會對大肆擴張心存疑慮——因為在‘一人一票制’下,擴張就可能意味著失去控制權。”

張春表示,中國內地和中國香港在這方面的設計仍不夠完善。幾年前,也正是因為內地和香港對“同股不同權”制度的限制,馬雲最終帶領阿里巴巴投向了紐交所。而這也就解釋了,為何馬雲持股不足10%,卻能做到對阿里的控制。

“未來隨著中國企業不斷進行國際擴張、加大技術創新,‘同股不同權’以及其背後的契約理論將在中國有更大的用武之地。之所以阿里巴巴等高科技企業不選擇在中國上市,背後考慮到的就是在中國不能使用‘同股不同權’。”張春稱。

根據哈特等人的研究,在最難厘清契約的“創新”行為方面,盡管創新者可能缺乏生產或銷售方面的專業經驗,但創新發明者應該擁有公司的全部資產。

其實,哈特的數學模型模擬的就是“同股不同權”的結構。“在一家科技企業中,科技人員將技術貢獻進去,投資者將資金放進去。對於貢獻最大的創始人而言,如果沒有控制權,放得越多最後反而可能會被別人拿走,那麽就導致其不願意放。因此,之所以說要把控制權給予貢獻最大的人,就是要將餅做到最大。其實數學模型就是講了這個道理。”張春表示。

諾亞香港研究部總監夏春也提及,如何設計一種合同或者機制,讓危害最小化、好處最大化,這點至關重要。例如“萬科寶能”之爭,其實也與萬科董事會在合同/機制設計上的問題有關。

當然張春也強調,“同股不同權”並非沒有其弊端,雙層股權制度下,少數投資者的利益將無法被保障,即便在美國,雙層股權結構在開始也被明令禁止過,只不過後來為支持輕資產類科技公司的發展而再度引入。“這也是因為美國還有完善的配套監管措施和法律體系,以保護投資者權益。”

除了“同股不同權”問題,夏春也舉例稱,對企業/政府而言,在要高利潤、高就業、低汙染之間,合同設計應該如何平衡這些互相沖突的目標?老師是應該努力提高學生的成績(容易衡量),還是花時間去提高學生的創造力(難以衡量)?這些都在契約理論的範疇之內。

“契約理論”——中國改革的理論框架

“哈特多次訪問中國,治學嚴禁但思路開闊,他個人甚至認為,其理論在中國的應用價值更大。”張春稱。這對於發展中的中國而言,似乎又是一個巧合和幸運。

究其原因,“中國的合約都是不完全的,西方的合約相對完全,可預測性較強,因此,哈特對中國發生的事情很有興趣。”

張春稱:“契約理論對中國未來的改革非常有幫助,尤其是國企改革。”而對於未來的改革,他也有幾大建議。

例如,公司控制權的設定要更為市場化,誰貢獻最大就應該有控制權;激勵機制設定要更為合理,保證做事的人能夠拿到好處;此外,政府界限要劃清,產權要給真正有貢獻的人。“當然在有些國家,國家在國企里的貢獻也很大,這就另當別論。”因此他也認為,二位獲獎者的理論為中國提供了一個分析框架。

有趣的是,聶輝華稱:“霍姆斯特朗一度批評不完全契約理論不是真正的‘企業理論’,但是他最近居然和哈特聯合發表了一篇不完全契約理論的文章,用不完全契約理論的最新視角重新解釋了企業的邊界。這也是殊途同歸吧。”

其實,哈特此前也對完全契約理論持保留意見。其假設前提是:契約雙方都是理性的,且契約和履約的環境都是完全競爭市場。而這種假設遭到了哈特等人的質疑。可貴的是,質疑後,哈特等人更是拿出了自己的方案,他們為此發展了契約理論中的“不完全契約理論”,並提出契約不完全的原因:第一,理性是有限的;第二,績效的組成部分和衡量績效的標準很難界定;第三,信息不對稱問題導致了隱蔽信息等行動。

張春也解釋稱:“在現實生活中,所謂的完全其實都是不完全的。”

“三權分置”實踐先於理論,有地方大膽突破

土地“三權分置”的政策,從中央提出理論雛形,到日前公布意見予以確認,並將其提高到是繼家庭聯產承包責任制後農村改革又一重大制度創新,這中間用了將近3年的時間。

不過,實踐創新往往先於理論創新。

中國社科院農村發展研究所研究員黨國英接受《第一財經日報》采訪時表示,人地分離的現實,促使基層進行土地流轉。在有些地方的實踐中突破了承包權的“穩定”,簽訂的契約甚至將承包權也流轉出去了。只有承包權長久不變落實以後,經營權才會長久不變。

他補充說,往往大戶跟農民簽訂這些契約的時候都會附加一個條款,即允許二輪土地承包期到期後,繼續將土地流轉給大戶。

城鎮化帶來了人地分離,擁有土地的人不再種地的現象普遍存在。這跟改革初衷是相違背的。

中央提出,農戶承包權要穩定,並嚴格保護農戶承包權。對承包權的退出要求“自願有償”,還提出不得違法調整農戶承包地,不得以退出土地承包權作為農民進城落戶的條件。黨國英解釋稱,這是針對之前基層實踐出現的問題,決策層提出的要求,文件的出臺,將會規範今後經營權的流轉行為。

自發的土地流轉,在實踐中並不陌生。只是當時官方尚未提出“三權分置”的理論,至於試點更是談不上。從之前對土地流轉比較謹慎,到提出“三權分置”,將其上升到國家政策層面,這表明中央肯定了基層實踐,對其進行追認。目前,國內關於土地制度改革有兩個試點較為重要,一是全國人大授權的33個縣(市、區)試點“三塊地”的改革,截止時間為2018年前;二是農業部開展的土地承包經營權確權登記頒證試點,在穩定擴大試點的基礎上,用5年左右時間完成這項工作。

華中科技大學中國鄉村治理研究中心副研究員桂華對本報提到,很多時候都是先通過村幹部做農民的思想工作,將土地集中流轉給經營大戶,然後雙方到所謂的產權交易平臺簽訂合同。所謂的產權交易市場不過是一定程度上的土地行政流轉(包括通過地方政府財政補貼形式的),事後被包裝成為市場行為而已。一旦出現問題,比如承包經營大戶跑路,將面臨無人願意承擔責任的困境。

還有,根據“三權分置”的制度設計,經營權流轉出來後,將面臨抵押擔保的現實難題。桂華稱,盡管各地有抵押擔保的先例,但基本上不是通過土地經營權抵押實現的,要麽是信用貸款,要麽是配合其它抵押物貸款。由於土地流轉沒有二級市場,銀行是不願意接受土地抵押的,因為出現問題,銀行將無法處置抵押物。而且農民與流轉主體發生糾紛的事件頻現,銀行更不會主動招惹這個麻煩。再者,土地經營權的資產價值很低,根本也無法抵押出多少資金。

讀書札記161212不當行為(五) 展望理論

來源: http://www.tangsbookclub.com/2016/12/12/%e8%ae%80%e6%9b%b8%e6%9c%ad%e8%a8%98161212%e4%b8%8d%e7%95%b6%e8%a1%8c%e7%82%ba%ef%bc%88%e4%ba%94%ef%bc%89%e5%b1%95%e6%9c%9b%e7%90%86%e8%ab%96prospect-theory/讀書札記161212

不當行為(五)展望理論Prospect Theory

朝日執筆

我們在上一篇說過,「展望理論」不判斷各種的「不當行為」是否「正確」。它只是企圖透過 “捕捉”和研究人類進行決策時的這類傾向(尤其是在面對「不確定性」之時),以達到更有效地描述乃至預測人類行為的目的。

還記得我們之前提到的「稟賦效應」嗎?簡而言之,就是我們對已經擁有的一件東西,估值會高於另一件未曾擁有的同樣東西。*** 換句話說,若要把一件本來擁有的東西賣出,你會要求一個較高的價格。但當你想在外面購買同一樣的東西時,卻只肯付出一個較低的價格。

在面對不確定性時,「稟賦效應」的力量還會大大提升。正是第三集中提到的情境3d1 & 3d2— 愛(錢/命)在瘟疫蔓延時。疫癥的感染率只有「千分之一」,這就是一個「不確定性」,面對「不確定」,人們總是特別「糊塗」。他們(我們)只肯用二千美元來「買(千分之一條)命」;但說到要去「賣(同樣的千分之一條)命」,卻是「多多錢都唔制」!「展望理論」既然要描述「真實」人類的(不理性)行為,故此,從「特別不理性」的時刻著手,也是合情合理。

嚴格來說,類似的概念還可以往上追溯二百多年。早於1738年(當時「只有」十七歲的 阿當斯密,大概才剛從格拉斯哥大學畢業!),物理學家兼數學家 丹尼爾.白努利Daniel Bernoulli(他最著名的是關於流體力學的「白努利定律Bernoulli’s Principle」)在破解其堂兄 尼古拉一世.白努利Nikolaus I. Bernoulli(當時他們兄弟倆正在按彼得大帝遺詔建立的「彼得堡科學院」中供職。)的「聖彼得堡悖論St. Petersburg paradox」時,已想出了「風險規避」這個概念(當然他沒有用這個名詞)。作為科普閒聊,我們也不妨先看看「聖彼得堡悖論」是什麼一回事。

情境5a:現在有一間賭場,裏面只有一種賭局。玩法非常簡單,荷官在你面前擲一個硬幣,如果是「公」,你贏$1;如果是「字」,再擲第二局。第二局如果擲出「公」,你贏$2;如果是「字」,再擲第三局,如果是「公」,你贏$4;如果是「字」,再擲第四局……反正擲到「字」就繼續擲,一直擲到出現「公」就派彩,賭局結束。而每局的派彩額都會比上一局多一倍。換言之,你在這個賭局中最少會贏得$1(第一局即擲到「公」),最多則是「無限」(如果莊家派得起的話)。

問題來了。進入這家賭場玩這個遊戲是要付入場費的。你願意付多少錢入場玩這個賭局。按道理,你肯付的入場費,應該相當於能夠從賭局中獲得的「期望金額值」。簡單計算之下,這個「期望值」應該是:

$1x(1/2) + $2x(1/4) + $4x(1/8) + $8x(1/16) + $16x(1/32) ……

= $0.5 + $0.5 + $0.5 + $0.5 + $0.5 ……

= ∞

這個賭局的期望值既然是無限大,那你應該肯付出無限多的錢去玩吧!不過,老實說,肯付超過$50的人大概已經不多見了吧!這究竟是為什麼呢?

經過一番苦思,白努利(堂弟)終於對這個問題想到了一個非常精妙的解釋,並寫了一篇「哲學」論文。其中有兩大要點:

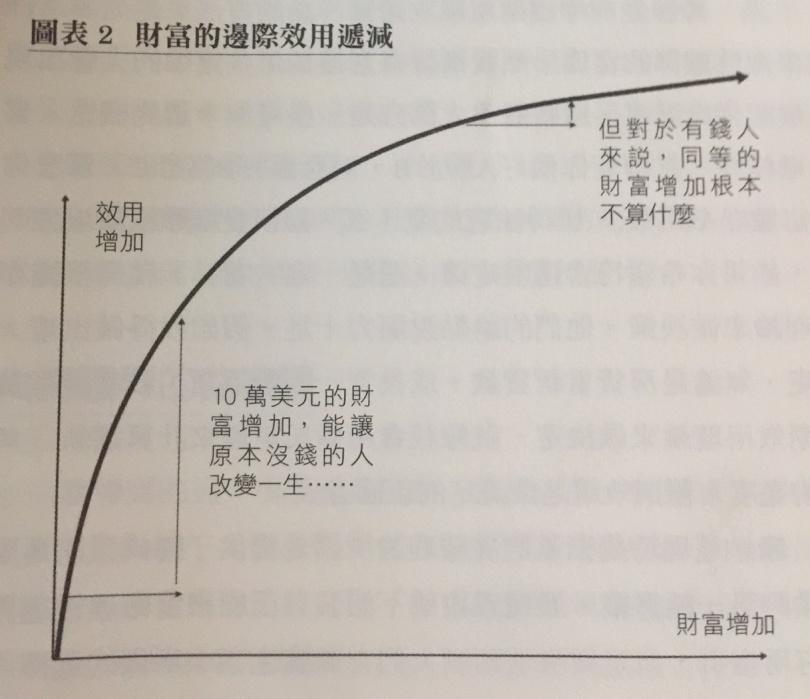

A「邊際效用遞減」原理:一個人的身家越來越多,當然越開心。但當其財富一元一元地增加至某一個點時,再增加一元的財富,對他所帶來的「效用」(快樂度/滿足感),就會少於「上一元」,如是者再增加的「下一元」又會少於「這一元」。

B最大效用原理:錢並不是一切,快樂和幸福(或稱「效用」)才是我們人生最崇高的目的。故此,人希望獲得的並不是最大的「期望金額值」,而是最大「期望效用值」。在風險和不確定條件下,尤其如是。

如果你還是不明白,我們還可以用另一個方法解釋。如果有一個第三世界的小農夫不知何故得到十萬美元,一定開心死,連人生的軌跡也必然會改變!不過,如果誠哥意外得到十萬美元,他必然感覺到……沒有感覺!右面的圖表達了這個「效用遞減」的現象:

這幅圖同時也解釋了「風險規避」的概念,因為它呈現的重點就是第一元的「效用」要大於第二元,第二元的「效用」又要大於第三元。按照這條曲線,當你有十萬元後,如果給你以下兩個選擇:a. 確實獲得一千元。 b. 一半機會贏得二千元,一半機會贏得零元。 你一定會選擇a,雖然兩個選項的「期望金額值」都是「一千元」,但你會認為「b項」那二千元中,第二個一千元不如第一個一千元價值(效用)高,因此不希望為了博取「效用較低」的「第二個一千元」,而甘冒失去「效用較高」的「第一個一千元」的風險。

「風險規避」的概念,大概可以部分解釋了「稟賦效應」。康先生和特先生兩大宗師的「展望理論」,與此也有相似之處。不過,他們理論當然要比白努利的想法更為銳利,關鍵在於「展望理論」把問題的焦點,從財富的「多寡」,轉移至財富的「變化」!

人類向來是透過「察知變化」來認識世界的。***

情況5b:你在街上逛,覺得今天的氣溫還可以。當你一走入商場,覺得商場的冷氣怎麼這樣冷。然而過了一會,你已經適應了商場的溫度,再走到街上時,就會覺得外面怎麼這樣熱。

我們向來都是以「變化」而非「絕對量」作為思考依據的,所謂的變化,可以是與「現況」相比,也可以是與「預期」相比。不過,我們如何評估一個「變化」的價值,甚至是否覺察到出現了「變化」—即所謂對變化的「敏感度」,其實也是相對的。****

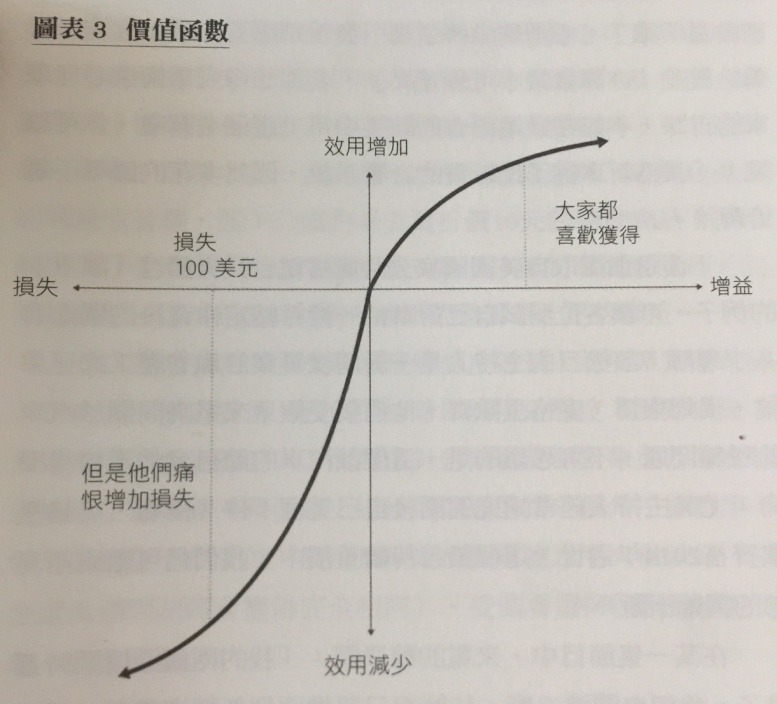

以下圖表3中的「價值函數」曲線,儘管其S型並不特別迷人,但卻展現了「展望理論」的一些核心概念。

請先看圖的上半(或右上)部分,其實就是上面的圖表2,描述人對「增益」的「敏感度」。曲線從十字的中心點一直向右上伸延,顯示出我們財富增益時,所獲得的「效用」固然也是一直地增加,但「效用函數」曲線的斜度卻是越來越「平坦」,這就是所謂的「敏感度遞減」現象。簡單來說,就是獲得$100與獲得$200之間的快樂度差異,遠遠超過得到$5,000,000和得到$5,000,100之間的差異。

從右上的這條曲線(也就是圖表2的曲線)看來,一個「理性的人」若對財富的增加「越來越不在乎」,其對財富的減少應該反過是「越來越在乎」的。因為假設他的財富已處於曲線的右上頂端,例如說已有$5,000,100身家,失去$100對他應該不怎麼感到痛苦的,但隨著他的財富不斷減少,例如只剩下$200,失去$100對他造成的痛苦,就必然是非常巨大了。換句話說,按照圖表3上半部的這條曲線,一個人對財富增益的感覺是「敏感度遞減」的同時,其對財富損失的感覺應該是「敏感度遞增」才「合理」。

然而,圖表3的下半部分卻是另一番景象。它顯示出人對「損失」的「敏感度」,原來同樣呈現遞減的現象。**** 損失$100與損失$200之間的痛苦度差異,遠遠超過損失$5,000,000和損失$5,000,100之間的差異。

這種想法仔細想起來其實確實有點「不當」,不太「合理」。但各位不妨撫心自問,你平時其實是否又真的如此思考的呢?不過,正如我們開宗明義所說,是否「理性正確」並非「展望理論」的關註點,最重要的是「描述正確」。我們現在知道原來無論面對「增益」抑或「損失」,都同樣存在「敏感度遞減」。「展望理論」以此為基礎,還可以作出進一步的推導。這些,我們下一集再談。

(未完待續)

05集關鍵字:

稟賦效應Endowment Effect(亦稱「剝奪反感Divestiture Aversion」)

展望理論Prospect Theory

風險規避Risk Averse

敏感度遞減Diminishing Sensitivity

《不當行為》Richard Thaler著/劉怡女 譯

股神「漢堡包理論」(四)

網誌分類:股票經網誌日期:2016-11-06

在基礎投資課程第一班的課堂上,我提到了「股神」畢菲特的「漢堡包理論」,學員都覺得很有趣,並衝擊著他們以往對於短期股價上落的思維。

畢菲特曾經提出以下三個問題來說道理:

第一個問題:「假如你每天都要吃漢堡包,而你又沒有養牛的話,你寧願牛肉的價格每天在漲價還是每天在跌價呢?」答案非常明顯,當然是跌價。

第二個問題:「假如你每過幾年都會換新車,你寧願汽車的價格不斷上升還是下跌呢?」答案也是非常明顯吧,當然是下跌。

第三個問題:「假如你是長線投資者(沒有打算短期沽出所持股票),並預計未來五至十年都會不斷儲蓄來投資股票的話,你寧願股價不斷上升還是下跌呢?」這個問題的答案比較微妙,並不是很多人答得對或想得通。

對很多投資者來說,他們總是喜歡一買入股票後,股價便天天在漲。短期來說,或許賬面是賺了錢,但是卻忘記了自己原來未來還是要不斷地儲蓄和不斷地買股票,高股價只會抬高他們往後的買貨成本,對他們來說絕對是不利的。

短期股價上升,只會對那些準備高價賣出股票後而「洗手不幹」的投資者(投機者?)有利!但試問又有多少人能做到呢?

教科書理論中的漏洞

Donald Trump上台之前,揚言要炒掉聯儲局主席耶倫,其中一個最大的原因是耶倫與前一任的聯儲局主席伯南克是同一類人,都是相信量化寬鬆、低息環境可以救經濟,而Trump的主張是加息,把經濟環境盡快恢復正常,甚至走強美元路線。針對印銀紙可以救經濟這個論述,曾經聽過陸東近年的演說,他非常反對這個概念,更提出過一個比喻,印銀紙可以救經濟,猶如食白粉可以醫病。美國吃了很多年白粉,可悲的是不只美國染上毒癮,而是全球都染上毒癮。我們看到近年資產價格泡沫被「印銀紙」吹得多脹,你可有所斬獲呢?

有部份人多年來經常叫人小心,指借錢者,賺息、賺租者,遇上加息,死路一條。其實這些人也錯過了吹脹資產價格泡沫的機會,當然人人背景不一,可承受的風險各異,小心駛得萬年船也是好策略。然而,若你在這些年來做了一個進取的借貸者,這是一個好時機重新檢視一下自己的借貸風險水平,以應對進入加息週期與及強美元的年代,因為我們都不太清楚Trump可以有多瘋狂。

近日看了一段影片,主角孫栢文是一位我十分喜歡的財演,喜歡他的原因是他夠率直,別人笑他是財演他又認,估錯又認錯,自嘲自諷全無問題,很多時討論起來抵死有趣,看他的演說一點也不悶,而且他的說話多是有立場有觀點,有時可能太偏激,亦不能苟同,但有趣的論述聽聽無妨。而且孫兄也非全是「吹水」,對金融、地理、歷史也頗有認識,曾經聽過他談香港發展史與及歐盟的起源,津津有味。

這段影片也很有趣,其中一個談到印銀紙刺激經濟的理論,相信這是經濟101,最基礎的東西,也成為大家的常識。貨幣多,利率低,可推動經濟。相反,貨幣少,利率高,生意難做,經濟變得冷卻下來。政府就利用這些法則去控制市場上貨幣的流動,猶如煲湯睇火一樣,經濟差時印銀紙、減息,經濟過熱時停印銀紙、加息,甚至加稅。

美國也印銀紙,金融海嘯之後,足足印了8年,其實不只這8年,美元自1971年脫離金本位,美國應該沒有停止開動印鈔機,印銀紙有用嗎?不少專家都提出一個重點,是印出來的銀紙到底有多少進入實體經濟之中,還是只在股市炒炒賣賣。

除了美國,印銀紙最厲害的國家相信是日本,為何日本印了二三十年印紙,利率也超低,使今時今日全球投資者都借日圓去炒資產,但它的經濟還是沒多少起色呢?若日本所印出來的銀紙沒有到實體經濟,而是到股市中炒炒賣賣,至少也好像美股一樣屢創新高才是,但日本股市也是死氣沉沉多年,到底印出來的銀紙去了哪裡呢?

從微觀的一些觀察,有一個很有趣的現象,原來日本有一行生意很好做,就是賣夾萬,日本的夾萬經常賣斷市,每家每戶都要裝個夾萬。每一次日本央行印出來的一萬Yen面值的銀紙都會被提光,可能因為日本人怕負利率,所以把銀紙提出來,但又不代表所提出來的銀紙都會流到市面上,日本人沒有因錢多了而增加消費,沒有增加投資,不買股樓,原來大多只會把銀紙收藏於家中。

民生經濟最終也是國民對國家的信心問題,日本人對國家前景失去信心,沒信心消費,沒信心生育,這使經濟繼續差,進入了惡性循環,這個情況之下,即使用金融政策也未必救得了,就算狂印銀紙加負利率,國民也有方法不消費,就是靠家中的一個夾萬。

政客總喜歡有適度通脹,就是希望鼓勵國民花錢,但如果國民預期通縮,對前景失去信心的話,很難推動經濟。這個「夾萬現象」,教科書也鮮有提出,有趣。如果大家對日本置業有興趣的話,不妨也想想這個「夾萬現象」,又想想日本的人口趨勢,分析一下。

https://www.youtube.com/watch?v=0d9TQf9MHVM&list=PL2FflE5xSM4SB9vazF_dcYmop-HiucsPD

學者:中國應該提出本土原創市場經濟理論

日前,在“新經濟常態改革與發展研討會暨2016世界新經濟研究院年會”上,世界新經濟研究院院長陳瑜稱,進入新世紀,世界經濟形勢發生了深刻變化。國家、地區和企業發展的經濟背景同上個世紀相比有了本質的不同。

他提到,最重要的不同是,市場經濟已經完成了由賣方市場向買方市場的過渡,市場經濟已經進入以買方為主的市場經濟發展階段。不過,與之相應的是,國內很多企業仍然沿用適合賣方市場經濟發展階段的傳統商業模式,這直接導致企業賣貨難,積壓產品多,資金流轉不暢,企業運轉不靈。

陳瑜稱,必須探索並提出創新的商業模式,以利於我國今後的經濟發展。為此,研究院提出了建立在消費資本論基礎上的創新商業模式,這種模式發揮了電子商務、物流和訂單經濟的重要作用,在實際的運行過程中,將形成一個長期的、深層次合作的利益共同體。此外,他還認為,鑒於國內經濟發展的實際,中國應該擁有自己的話語權,提出適合我國市場經濟發展的、本土的、原創的市場經濟理論,來指導今後我國社會主義市場經濟建設。

回到護城河理論,資本可能會更看好ofo

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0216/161253.shtml

ofo的第七輪融資規模達到1.3億美元。

本文由周遊(微信 ID:trip517)授權i黑馬發布,作者波波夫。

「讓我們來把護城河、保持它的寬度和保持它不被跨越作為一個偉大企業的首要標準。那並不意味著今年的利潤將會比去年的多,因為有時候這是不可能的。 然而,如果護城河每年都變寬,企業經營將會非常好。」

當很多人著眼於企業短期財務數據時,沃倫·巴菲特的黃金搭檔、伯克夏·哈撒韋公司副主席查理·芒格更在意一家公司的長期競爭力,芒格著名的「護城河理論」正是對企業長期價值的形象比喻,如今已被投資界奉為金科玉律。

今天,當輿論紛紛攘攘爭論時下流行的共享單車是否值得投資,是否是貨真價實的分享經濟、是否是曇花一現時,臧否皆有。我們不妨借助芒格的智慧,來審視共享單車這個市場的投資價值。

目前,市場排名前兩位的ofo和摩拜已經分別完成數輪融資,投資方可謂陣容強大:滴滴出行、小米順為、經緯中國為ofo主要投資方,而摩拜的投資方也有高瓴資本、騰訊、紅杉資本中國等。其中,ofo的第七輪融資規模達到1.3億美元。

一線風投的紮堆投資,本身就是對於共享單車價值的最好背書,但真正界定其投資價值的還是產品、用戶、戰略三個層面的「護城河」。

01、從產品看,共享單車不是憑空出世,乃是切入短距離通勤的硬需求。

作為解決用戶出行服務最後一公里問題,共享單車數十年前就已經在國外出現,2007年,北京奧運會前夕,在政府的主導下,開始系統地被引入國內,民間資本隨後陸續跟進投資,這一階段單車共享一大重要特征,均為有樁單車,需停靠在指定地方。

單車共享的真正質變發生在2014年前後,此時,移動互聯網在中國瓜熟蒂落,ofo、摩拜單車的成立,首次把智能手機、定位服務、移動支付與傳統的單車結合起來,開啟了共享單車的嶄新時代。與單車共享1.0時代不同,新一代共享單車均為「無樁」,隨騎隨放。

不過,領先的兩家公司的產品也差別。首先,從單車本身看,ofo單車成本約為摩拜的十分之一,資產相對較輕;其次,從使用流程上看,ofo只需關註其微信公號即使用,而摩拜則需要下載其專屬APP。在簡潔性上,ofo略勝一籌。

無樁單車與移動互聯網的結合,也引發了海外媒體的關註。美國科技媒體Technod在近期的一篇報道中評價稱,

「單車共享對於中國的交通問題來說是一個驚喜的變化。它正在重塑中國人的出行方式。特別是考慮到中國城市人口快速增長,交通供需矛盾日益突出,只有那些最具創新精神、最有效率的企業才能生存。」

02、從流量角度看,共享單車不僅僅是一種交通方式,更是重要的線下流量入口。

據比達資訊發布的《中國共享單車市場研究報告2016》透露,中國共享單車用戶總人數超過1886萬人,這一數字雖然只是7億多網民的零頭,但對於出行領域的一個細分市場來說已足夠龐大。

特別是中國網民人數已經進入一個平穩增長期後,來自線下的流量入口顯得尤為珍貴,從vivo/oppo對小米的線下逆襲,到阿里重提線上線下結合的新零售,線下流量的價值正在被重新發現。

衡量一家公司的線下價值,用戶和區域的市場覆蓋面無疑是最重要的護城河。

在這一波共享單車企業中,ofo在用戶人數和區域覆蓋上的優勢較為明顯。據上述報告統計,ofo在共享單車市場投放量超過80萬輛,覆蓋城市超過33座,市場占有率為51.2%。這其中,最值得關註的是用戶的年輕化,ofo用戶中,近85%為35歲以下,大部分用戶每周使用3到4次。

今天ofo和摩拜的競爭恰如兩年前滴滴和快滴的比拼,此時,用戶、覆蓋範圍無疑是最為關鍵的競爭指標。在最近一輪投資中,滴滴出行領投ofo,正是在今日ofo身上看到昔日滴滴的影子。

用戶群體的青壯化,對ofo的最大投資方滴滴出行的意義尤為重大。那些出行範圍在5公里以下的短途訂單,許多滴滴司機並不願意接,而共享單車這一新品類恰好可以承載這些未能滿足的需求,對於滴滴來說也能實現「流量複用」。

單車在北京、上海等大城市仍然是不可忽略的重要通勤工具之一。 《北京交通發展年報》顯示,直2013年,超過12%的居民的首要通勤工具仍為單車。而且除去通勤功能之外,還有彰顯環保理念的價值附加和健身的功能疊加。在可預見的未來,單車人群還將進一步擴大。單車出行同樣也是一股世界潮流。倫敦交通局在2016年發布預測稱,高峰期騎自行車的人數在未來幾年將超過駕車人數。

03、從共享經濟的發展上看,投資的戰略風口並未結束,「豬」既沒有掉下來,而風投還需尋找新的標的。

有共享經濟鼻祖之稱的羅賓·蔡斯前不久斷言:

「Airbnb和Uber不是共享經濟的極致,未來還會有更多奇跡誕生。」

在中國,共享經濟在出行領域已經完成了基礎的用戶教育,並且培育出世界級獨角獸——在2016年9月的一次融資中,滴滴出行的估值已達到337億美元,其海外最大的競爭對手Uber當前估值為510億美元,與百度旗鼓相當。

盡管有學者對共享單車的「共享」內涵提出疑問,認為共享單車只是一個B2C的單邊市場,而非多變市場,從而把共享單車驅逐出共享經濟王國。這顯然是忽略了共享經濟除了共享之外的另一個精神實質——對分散性需求的滿足。一如網約車存在C2C和B2C兩種模式一樣,如果只是把C2B認為是分享經濟的唯一正途,而把其他模式視為離經叛道的異類,無疑過於教條。

回到芒格的護城河理論,衡量一家公司的價值,顯然沒有必要糾結於B2C還是C2C,否則該如何解釋電商領域同時出現亞馬遜和阿里巴巴兩家巨無霸?而采取同樣一種模式公司的,取決其成敗的因素同樣不僅僅是商業模式,否則又如何解釋twitter股價下跌和微博的第二春?

如果考慮到當下共享經濟的概念和外延還在進一步泛化,跳出市場類型的條條框框和教條主義,關註共享單車的商業本質、特別是出行領域新趨勢無疑更為重要。這也正是投資者所關註的。

美國沃頓商學院教授傑里米·J·西格爾在《投資者的未來》一書中曾指出投資者收益的基本原理:

不管一家公司真實的利潤增長率是高還是低,只要它超過了市場預期的水平,投資者就能贏取高額收益。

從這個角度看,今日的共享單車的唱空者或許將成就未來的新一波獨角獸。

匿名用戶

匿名用戶

讀書札記170331人、國家與戰爭(二) 華爾茲的 三層級理論

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/03/31/%e8%ae%80%e6%9b%b8%e6%9c%ad%e8%a8%98170331%e4%ba%ba%e3%80%81%e5%9c%8b%e5%ae%b6%e8%88%87%e6%88%b0%e7%88%ad%e4%ba%8c-%e8%8f%af%e7%88%be%e8%8c%b2%e7%9a%84-%e4%b8%89%e5%b1%a4%e7%b4%9a%e7%90%86%e8%ab%96/讀書札記170331

人、國家與戰爭(二) 華爾茲的 三層級理論

掌門執筆

古典「自由主義」國際關係學派 認為國際事務性質上與國內事務相仿彿, “國家”與“國際社會” 的關係,就好比 “國民”與“國家” 的關係一樣. 在一國之內,經濟愈發達,政治愈開明, 則國民愈守法,社會愈穩定有序,其理甚明. 推而廣之,如果世上所有國家(或者至低限度,所有具備發動戰爭能力的「大國」.) 都日漸經濟發達,政治開明, 則諸國必會愈加遵守國際法規,極力避免衝突和戰爭, 如此國際社會亦將趨向穩定有序.***

自由派這種類比暗含了一個前設: 「國家」作為國民集合體,其外部行為理應由「國民,ie個人」的意願和價值觀所決定, 如情感,慾望,尊嚴等文化因素.**** 在於民主國家,由於政策必須反映大多數國民的意願,所以必然厭惡戰爭.***

「現實主義」學者強烈反對這種見解. 他們總結當代外交史,察覺到國與國之間的行為並不像自由派學者所憧憬那樣,由於貿易蓬勃及文明進步而趨向斯文;反之,國際社會依舊是一派叢林景況. “文明國家” 和 “野蠻國家” 的行為一般地野蠻,並無二致.

他們得出了全然悖反的理論設定,主張:

A國家的 “內部屬性”對其 “外部行為”無甚影響;

B國家的外部行為只能單純地從 “權力運作” 面向作出解釋, 其背後的道理則源於國際關係的結構特質.****

〈國際無政府狀態〉.

現實主義者考察諸種決定國家外部行為的因素, 發覺最重要的是對「國家安全的考量」(更正確地說是「焦慮」), 促使國家領導人制訂外交政策,**** 合縱連橫,不一而足, 並且在嚴苛的情況下,不理性地發動戰爭.

縱觀人類歷史,戰爭(那怕是成功的征服)大多數是得不償失的, 愈往後世,愈是如此,但國家好戰的本性卻絲毫不改. 但是反觀國家內部,卻呈現出相反的發展趨勢, 愈往後世,社會愈是平和,暴力使用愈見收斂. 同樣是該群物種,何以對內溫文而對外殘暴呢?

盧梭的「獵鹿困境」提供了模型,現實主義者據此給出了理論解釋, 前設是:「國際社會一貫地,並且確實地處於無政府狀態.」, 原因是迄今為止,尚未看到任何建立國際法律秩序的可能性.*** 國內社會秩序的確立是因為建立了政權, 而政權壟斷及行使暴力以維持社會秩序. 支撐秩序的是執法暴力,而非道德和習俗, 國際社會卻並不具備這項必要條件.***** 所以,國內有序而國際失序, 非因人性有異,而是人類行為受到不同條件的制約所致.

現實派進一步推演:叢林中的人類為了逃避戰爭, 只得託庇於有力者的強腕,形成「王權政治」; 同理, “國際叢林”中的 “國家”為了逃避戰爭, 也只得託庇於有力的強國,於是形成「霸權政治」. 「霸權」是國際和平的必要條件,**** 雖則尚未充份.

所以,建設國際秩序需要做的事,並非提高各國的自由主義意識, 而只能是形成「霸權共識」,即諸國對某個超級大國的服膺,並且有效地對該霸主形成制約.*** 這是「現實主義」學派的理論基礎.

華爾茲 Kenneth Waltz的「新現實主義」在上述基礎理論之上精益闡發. 他最有力的學術創制是提出了宏觀分析框架

〈三層級理論〉.

此一方法論典範成為後來國際關係學門的通用前設, 不單只現實主義者,甚至連自由主義者也應用這個背境框架進行學術辯論. 該理論認為:

Th. 國家的外部行為受到三個層級的特性所決定,

a基層是「國民」的心理和文化特性;

b中層是「國家政體」的特性; 及

c上層是「國際政治」的特性.

此三者俱為要害,下層本應決定上層, 然而最具主宰性的反倒是c國際政局, 理由是 “生存壓倒一切”, 無論對國民和國家來說都是一樣.

A先分析國民特性對國家外部行為的影響.

古典國際關係理論將國家的外部行為化約為國民意誌的滙集.*** 「個人」行為本質上是不理性的,帶有強烈的情感特徵, 受到意識形態和價值觀的擺佈,經常呈現暴力傾向. 基於國家的利益原則上等同於國民利益的加總,國家的行為應該充份反映出國民的意向, 所以「國家」也就如「個人」一般,充滿著激性和慾望而行動.

修昔底德 早在《伯羅奔尼撒戰記》中已以這種史觀著史. 中世紀的宗教戰爭和現代的國族戰爭都可作為個人層次影響外交的明証.

但是基礎層次的分析難以解析歷史上很多明顯違背大多數國民意願的戰爭, 最簡單的便是封建主義時代的「君主戰爭」. 於是有需要

B分析國家政體的特性對外部行為的影響.

一國之內存有階級,階級之間不單存在著重大利益矛盾,其價值觀亦大不相同.*** 以封建社會為例,階級區隔封閉,權力全操貴族一方, 貴族以「榮譽」作為最高行為準則,而戰爭則是攫取榮譽的手段. 戰勝才享有戰利品,即經濟報償; 失敗了還要付贖金,人財兩虧; 打成平手對雙方來說都是經濟災難, 然而封建時代戰事最為頻繁.

Th. 政治體制決定了國家的權力結構, 外部行為反映的是主導階級(而非全體國民)的利益.**** 那怕是當今的民主先進國家,外交事務原則上由菁英階層壟斷, 國會並不居於主導地位.*** (著名例子:美國國會長期對CIA的活動毫不知情.) 而民意和民氣,自古爾來往往由菁英階層所塑造和鼓動.

所以, 專制、貴族共和與民主這三種政體便決定了國家的外部行為. 專制制度容易催生大規模「征服戰爭」; 封建制度每多意氣之爭; 而不成熟的民主制度則造成了兩次世界大戰. 還有,當今美國的瘋狂擴軍行為,反映頂層跨國財閥的利益, 而以犧牲全民生活水準為代價,來維繫「美國治世」.

中間層次分析推導出自由主義的傳家寶刀:「貿易和平論」和「民主和平論」. 國際貿易使社會各階層的經濟利益都得到提升; 民主制度則遏制了上層階級的戰爭私心, 兩者確實大有道理. 但是現實主義者有力地以當代史(尤其是冷戰史)為證據, 指出不同政治體制的國家其外交策略大致相同, 都同樣地 “現實”. 於是更進一步,

C分析國際政局的特性對國家行為的影響.

在現實主義鐵定前設「國際無政府狀態」之下的國家, 為求存活,不得不奉行「馬基維利主義」:一切為了擴張或鞏固權力, 任何手段均可擇用,任何原則均可放棄. 在這種 “普世行事風格” 的籠罩下, 沒有任何國家可以超然世外,不顧利害以貫徹原則. 進入現代,所有國家都要參與結盟, 提升或維持軍備,主張或依附霸權…..

結果是所有國家的外部行為都極其近似 (尤其在 “無恥行為”方面.), 無論其政體構造與立國意識形態如何不同, 亦不論其國民文化與宗教有何差異.***

冷戰時代的美國和蘇聯是最佳寫照. 美國領導人高舉民主和人權價值, 卻為了遏止共產主義蔓延,而到處扶植右翼軍事獨裁政權. 蘇聯領導人高舉階級解放和國際主義理想, 卻按國族主義行事,脅迫掠奪 “加盟” 諸國.

最後得出了 華爾茲的「新現實主義」理論(ie守勢現實主義) :國家為了自保, 其外部行為主要受到國際關係格局所制約.****

《人、國家與戰爭Man,The State,And War:A Theoretical Analysis》 (1954初版,2003三版) 華爾茲Kenneth Waltz

史玉柱 、雷軍是如何從定位理論中找到營銷爆點的?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0608/163502.shtml

商業成功的關鍵,是在顧客心智中變得與眾不同。

來源 | 接招(ID:itakethat)

作者 |

2017年6月5日,一位叫傑克·特勞特的老人在美國家中停止了呼吸,享年82歲,他是享譽世界的「定位之父」。

「定位」理論在1969年由傑克·特勞特首次提出,意指「商業成功的關鍵,是在顧客心智中變得與眾不同」。特勞特認為企業要想獲得成功必須得在消費者心中建立一個「標簽」並且將企業內部的所有資源圍繞著此標簽運營管理,創造出最佳的經營成果。

在定位理論產生之前,大部分企業售賣同質化商品的策略就是打折、促銷、低價;亦或者是不斷開發新的廣告媒介去投放廣告。那個時候大部分的企業家、營銷人依然認為,推銷商品的核心在與低價,但價格戰的後果就是大量的企業入不敷出,資金困難,最終導致商品所屬的整個行業也趨於困境。同樣的,一昧追求創意而不是策略的廣告,也必然導致大量的廣告費用是浪費的。

可以說傑克·特勞特稱得上「現代營銷之父」,依靠「定位」理論獲得重生的企業數不勝數,IBM、可口可樂、通用、蘋果……以上的例子也在近兩天悼念他的文章中提了又提。

除了以上高大上的案例之外,我們接點地氣的聊聊他的「定位」理論給中國的企業帶來了什麽影響。

事實上,傑克·特勞特在生前就已經對中國商業發展做過思考,在他2011年出版的封筆作《重新定位》中曾提到:

中國正處在一個至關重要的十字路口上。制造廉價產品已經使中國有了很大發展,但上升的勞動成本、環境問題、收入不平等以及對創新的勞動需求都意味著重要的不是制造更廉價的產品,而是更好地進行產品營銷。這意味著中國需要更好地掌握如何在顧客和潛在客戶的心智中建立品牌和認識,如何應對國內及國際上無處不在的競爭。

是的,在近年來創業氛圍迅速升溫的中國正契合在這樣的環境中,在產品、科技沒有革命性突破,賽道上擠滿了模式相似的競爭對手時,找準「定位」樹立差異化營銷成為了至關重要的一點。

一

找準定位,挖掘核心用戶

互聯網時代,很多人對定位理論是否仍然能夠適用提出了質疑。例如,有一種觀點稱,爆品才是最重要的,根本不需要定位。

其實在互聯網時代,產品之所以成為爆品其實離不了企業在初期對產品的定位。以爆品頻出的小米為例,其雖然不是特勞特咨詢公司的用戶,但作為創始人之一也是團隊中最懂營銷的「黎萬強」必然深諳此道。

眾所周知,小米在2011年推出的第一款手機後便大獲成功。除了雷軍站在了移動互聯網的風口之上外,準確的產品、用戶定位也不可或缺。

小米當時提出的口號是「為發燒而生」,並且把價格定位在了適中的1999。這一策略一下擊中了那些認為蘋果、三星太貴,又瞧不起運營商千元機的人群。並且隨著「發燒」這一形容「極客」的概念深入,用戶並不會在其相對便宜的價格上產生「廉價感」,反而覺得產品很酷,很科技感。

可以說小米早期的用戶大多都是工作在一線的碼農,或是科技、互聯網相關的從業者,正是依靠著精準的定位找到這一批核心用戶後,小米才能在與「中華酷聯」等老牌巨頭的競爭者沒有掉隊,而且越做越大。

二

當第一勝過當最好的

「當第一勝過當最好的」是迄今為止最有效的定位理念。——這句話源於艾·里斯和傑克·特勞特的著作《定位》一書。腦白金將自己定位為送禮首選,而不是保健品首選和改善睡眠首選,盡管它本身療效就很好。

當年巨人大廈坍塌後,欠債2.5個億的史玉柱急需一款產品翻身。但是當時保健品領域競爭對手繁多,各家主打療效又有些雷同。在產品拉不開差距時,就需要在另一個維度找準定位,史玉柱把這個定位放在了送禮上。

為什麽要定位在送禮首選呢?史玉柱和自己團隊在產品未上市之前,通過大量的走訪調研,深入到消費群體中間,每天和消費者、老頭老太太們聊天,發現他們自己內心是非常渴望這款產品的,但是他們不想自己買,想讓自己的子女給自己買。於是史玉柱抓住這一突破口,打造出:「今年過節不收禮,收禮只收腦白金。」的廣告詞。

很快腦白金廣告和產品很快像病毒一樣席卷中國大江南北,也使得史玉柱成功翻身。

三

以小見大,重新定位競爭對手

特勞特層在《重新定位》一書中提到「每次重新定位都要以心智中的競爭為起點。重要的不是你做什麽,而是你的競爭對手允許你做什麽。」所以企業在「定位」自己之前,首先要了解自己的優勢以及競爭對手的劣勢。

在這方面,OPPO算是高手。在國產手機銷量整體下滑時,OPPO手機卻逆勢而上成為市場上最大一匹黑馬。這一切離不開OPPO對自己標簽化的定位營銷。

2015年時在智能手機整體產品沒有大的突破時,OPPO在營銷上嗅到一絲機會:首先是OPPO發現市面上由於智能機時代受限電池技術,待機時間通常不會太長。看到了競爭對手的劣勢後,OPPO結合自身VOOC閃充的優勢提出廣告語「充電五分鐘,通話兩小時」,隨著這句廣告語的風靡,不僅讓用戶記住了OPPO的優勢,也讓競爭對手再提及快沖這個概念時難以留下印象。

在這之後,OPPO還通過將自己標簽化「拍照手機」搶占了這個賣點。通過簡潔深入的標簽OPPO=拍照手機這個定位,其實也是在運用定位理論中的領導者定位的方法。

四

界定競爭、界定品類、樹立優勢

每個企業都要針對競爭建立優勢位置,既有外部大市場的競爭,又有不同模式之間的競爭,還有同類模式不同企業之間的競爭。界定好競爭後,就要去分析各類競爭的性質,這是制訂企業戰略的基礎。

不同於以上案例,瓜子二手車是特勞特咨詢公司親自經手的案例。2015年9月,趕集網旗下的O2O項目「趕集好車」,根據新的戰略定位,正式更名為「瓜子」,並圍繞「二手車直賣網」展開經營,開始打造品牌。

特勞特咨詢公司先梳理了關於二手車的競爭中存在著的三個品類:傳統線下交易,如4S店、車商、黃牛等;第二類,網上二手車交易的其他模式,如優信、平安好車等;第三類,相同模式的競爭,如人人車。

界定好品類後瓜子網想要代表整個品類,就必須勝出同類競爭,取得品類主導權。瓜子網最大的生意來源是線下二手車交易市場,它要去開創「直賣網」這個品類,所以瓜子沒有采取壓制封殺競爭的方式,而是加大資源和傳播的投入,跑得更快,把對手甩開。

這就是瓜子網為什麽要投入這麽多廣告資源的原因。瓜子的實踐讓大家看到了一個原理,那就是面對同類模式的競爭,我們必須及時壓制或甩開,不能陷入競爭膠著的狀態。但對於需要開創的新品類,我們也不能采用封殺的方式,因為如果封殺競爭,反而我們自己就做小了。

五

用顏色去做最簡單的定位

其實色彩營銷也屬於定位營銷的一部分,通過將產品思想與某一色彩串聯並且廣泛宣傳可以將商品的思想傳達給消費者,提高營銷的效率,並減小營銷成本。

在共享單車領域,色彩成為了各家不可分割的優勢。較早入局的ofo選用了黃色為其車身的主色,除了擁有良好的辨識度外,還意味著更加年輕、積極。

並且在2017年5月17日,ofo宣布其品牌名稱由「ofo共享單車」變為「ofo小黃車」。

ofo聯合創始人張巳丁表示:「ofo小黃車這個名字是用戶在日常使用中稱呼我們的,正因如此,我們讓ofo小黃車成為品牌的唯一標識,成為與用戶建立連接和產生溝通的日常語言。」

改名「ofo小黃車」,讓ofo比競爭對手更貼近用戶,進一步加深了用戶心中的品牌感知度和品牌印記。另一方面,「ofo小黃車」的品牌名稱也與其強化的年輕、輕松有趣、有活力的品牌主張更契合。

匿名用戶

匿名用戶

史玉柱:遊戲玩家需求的四維分析法與闖三關理論

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0722/164260.shtml

對玩家來說,在任何一個時間點上,都應該要有目標,在任何一個時間點上,短、中、長期目標三者都應該同時存在。因為,一旦玩家失去目標,你就會面臨失去玩家的危險。

來源 | 捕手誌(ID:ibushouzhi)

作者 | 史玉柱

眾所周知,過去《征途》憑借玩法、模式上的創新創造過很多遊戲領域的奇跡,而這背後與史玉柱先生總結遊戲玩家需求的四維分析法和闖三關理論有著很直接的關系。如今來看,他的這套理論方法,也的的確確啟發了很多的中國遊戲人。 在本文中,史玉柱先生詳解了自己從事網遊行業尤其是策劃這方面的體會。

四維分析法

我談一下自己從事網遊行業尤其是策劃這方面的體會,我的體會主要是基於MMORPG(大型多人在線角色扮演遊戲)類,所以我的觀點不一定適用其它類別的遊戲,如休閑類等,但仍然可以作為參考。

過去,關於玩家的需求,可以列十幾、二十條甚至更多出來,但經過我自己的篩選,最後我將玩家的需求從四個維度來看:榮耀、目標、互動、驚喜。

維度一:榮耀

根據馬洛斯理論,人有五大追求,從重要程度上來排,第一個是生理追求即吃飽飯;第二個是安全;第三個是社交,如親情、友情、愛情等;第四個是尊重;第五個是自我價值的實現。從這個角度來看,來玩遊戲的人首先不是為生理需求,也不是為安全需求,社交需求會有,本應該將它列為第一需求,但由於網遊的特性,我最後列出來的第一需求是榮耀,這是由網遊特性所決定的。

舉個例子來說,一個人在網上找到的愛情和在現實當中是有差距的,現實中你看到喜歡的異性會兩眼發光,而在遊戲里你不會,友情是有的,但親情談不上。

我們在遊戲里經常能看到,一個裝備很好的玩家被人稱呼為偶像的時候,他心里是非常高興的。一個裝備不好的小號把一個大號救活,大號感謝小號的時候,這個小號也能高興十分鐘,因為會覺得自己被尊重了。所以,遊戲當中的玩家還是需要榮耀的,這其實屬於馬斯洛理論當中的第四個追求,希望獲得他人的尊重,這也是遊戲玩家的第一需求。

所以,我們的遊戲策劃在做功能時,首先想到的就應該是,我目前做的這個功能是否能最大程度地滿足玩家對榮耀的需求。之所以,有很多遊戲的功能沒有給玩家帶來榮耀的滿足,並不是因為做不出來,而是因為他們沒有這個意識。實際上,小號得到榮耀滿足時會比大號更興奮,以前我們國內大多數遊戲都不重視小號的榮耀,但任何遊戲的功能都要過榮耀這一關,尤其是滿足小號的榮耀。

維度二:目標

無論是單機遊戲還是網遊,都有對目標的要求。單機遊戲中,目標是最為重要的,如果連目標都沒有的話,那這個單機遊戲則是徹底失敗的。相對而言,做過單機遊戲的人對目標的感受會更深刻。

目標可分為短、中、長期三類。短期目標是持續時間較短的,如玩家接到一個任務打20個怪,那麽打完這20怪,得到獎勵,這個短期的目標就實現了。中期的目標可能需要努力幾個小時,甚至一天,比如我遊戲當中的背包不夠用,如果要儲存更多的東西,那我就要努力一段時間。而長期目標則可能是升級、打裝備等等。

對玩家來說,在任何一個時間點上,都應該要有目標,在任何一個時間點上,短、中、長期目標三者都應該同時存在。因為,一旦玩家失去目標,你就會面臨失去玩家的危險。

如果玩家上線感覺沒事可做,其實就是玩家沒目標了。也許策劃會說,自己已經給玩家設定了很多目標,但這些目標,很有可能都是從你策劃角度出發的,受限於你的策劃水平、會出現數值上的不合理、細節粗糙、難度太高等問題,那這從玩家的角度而言就不是他的目標。因此目標管理也是關系到一個遊戲成敗的關鍵。

過去,《巨人》在一個版本中就犯了目標管理的錯誤,新手在一個小時之後升到民兵,玩家可以直接到NPC(非玩家控制角色)領取遊泳、跳舞、開鎖等技能。這些原本在玩家玩了有一個星期後,作為中期目標來滿足玩家需求的,可是我們卻在一瞬間全都給出去了,這導致在接下來的一個星期沒東西可給玩家了,這就是典型的目標管理混亂的案例。

一個目標是要有流程的,同時也要考慮到給玩家制造壓力。以遊戲當中存儲裝備的背包為例,就應該讓對應級別的爆率上升,讓玩家的好東西都放不下,這個時候就告訴他,你要去接一個大任務,這個大任務包括十個小任務,把這十個小任務都做完後,你的背包容量就能增加了。給玩家制造壓力,還要讓他感到壓力的價值,然後再給他一個中期目標,告訴他只要再努力幾個小時,這個努力就能得到回報了。

在努力的這幾個小時內,玩家就不會離開遊戲,因為他的目標很明確,哪怕是深夜了他可能也不準備休息。在這個階段中,我們就可以根據價值的大小設置努力的時間,有強烈目標時,玩家打怪也不會有怨言。一旦目標達成,玩家就有一個壓力的釋放,就會感到很開心。

維度三:互動

單機和網遊最大的區別就在於互動。網遊就是擁有遊戲元素的社區,從它的定義上來說,完全可以看出網遊互動的重要性,如果沒有互動,那就是一個單機遊戲而非網絡遊戲。

網遊中的玩家和單機遊戲中的玩家追求也是不一樣的。友情的需求在網遊中是存在的,而且它是僅次於玩家對榮耀的追求。對我們做遊戲的人來說,能做的有兩個方面:

第一是盡量滿足玩家交互方式的需求,除此之外,我們還應該盡量提供多種交互的方式;

第二是引導,通過利益引導讓玩家之間的關系更好,達到有難同當的狀態,打BOSS就是要幾個人來打,大家在打的過程中,關系才會越來越好。

另外,仇恨也是一種互動,我們要制造玩家之間的仇恨。但國家內部的仇恨要盡量少制造,因為處於劣勢的一方很容易被強勢的一方打跑掉,甚至都不玩了。因此仇恨盡量多的要使用在群體之間,國與國,幫派與幫派之間。

群體之間的仇恨越多越好,這就看遊戲策劃的能力了。群體間的仇恨不同於個體間的仇恨,優勢方會有很強的榮譽感,劣勢方的個體也不會因為群體的弱而出現大面積的離開。因此我們要引導玩家之間的愛與恨,恨能給玩家帶來激情,但如果只有恨沒有愛,玩家也不會有歸屬感。

在設計任務時,我們要考慮玩家之間的互動,讓玩家會愛到什麽程度,會恨到什麽程度。《征途》在國與國之間的恨處理得不錯,但在愛的方面就處理得很差,以至於我們在外面的名聲不是很好,有人說殺戮太重。因此如果愛設計的很好,不僅會給玩家帶來歸屬感還會讓遊戲收獲好的聲譽。

互動方面,《征途》和《巨人》都有一點沒有做好的地方,那就是強者與弱者之間的互動。我們的互動往往局限在高手與高手、弱者與弱者之間。其實玩家不僅需要橫向,也需要縱向的互動,這方面我們曾努力過,但幾次都失敗了。

當初,我們設置了師徒系統,就是想解決強者與弱者之間的互動,因為弱者需要保護,強者需要弱者來給他利益,但我們設計過幾個方案都失敗了。

此外,帶新人是非常重要的,做一個很好的帶新人的系統可以省去起碼1個億的廣告費。玩家覺得好玩就會去拉他的朋友一塊玩,而且這個轉化率遠比我們的廣告要高很多,畢竟大家最相信的是自己的朋友而不是廣告。所以,如果這個帶新人的系統能做好,意義是非常重大的。

維度四:驚喜

驚喜其實就是隨機性。我有這樣一個結論:沒有隨機性,網遊就沒有耐玩性;沒有隨機性,就沒有遊戲。分析一下,人類所從事的所有活動,都有隨機性。比如打麻將,如果沒有隨機性,就不會有人那麽熱衷了。

當然,打麻將之所以好玩,除了有隨機性以外,它還需要玩家努力,一方玩家也需要花時間去琢磨其他幾方玩家的牌面。而當隨機性和努力撞在一起時,這兩者就會發生化學反應,從而對玩家造成強烈的吸引力。純隨機是不行的,就像打牌,如果僅僅是比誰的牌點數高,雖然這樣的遊戲有隨機性但不好玩,因為它不需要玩家的努力。

現實中的遊戲是7分隨機3分努力,這樣會讓玩家玩得比較瘋狂。網絡遊戲我覺得4分努力,6分隨機是一個比較合適的比例。如果實在做不到,哪怕五五開也行。

你可以想想我說的這兩句話:人類所有的遊戲都是需要隨機,沒有隨機,一些遊戲都將不複存在。如果隨機和努力的比重能處理好,這將會使遊戲的遊戲性大幅度上升。

闖三關理論

任何遊戲都需要闖這三關:

第一關:印象關(玩家開始建號的前四個小時)

在這段時間當中,玩家的關註點在哪里?玩家並不重視自己的裝備,也不註重自己的數值,尤其是前15分鐘。玩家首先在乎的是圖;其次是上手是否容易;再次就是音效、人氣等等。

圖為什麽是最重要的?

玩家進入遊戲後,首先會關註自己的角色是否漂亮,動作是否好看,遊戲界面是否美觀,這時候玩家的第一印象都在圖上。既然這樣,我們的任何一款遊戲,就一定要去滿足新手進入遊戲的前15分鐘需求。你可以去調查一下,進入遊戲5分鐘後的玩家,他的關註點一般都是圖。而已經玩了半年的玩家,他們的關註點都是數值,圖什麽樣已經不在乎了。

當初,《征途》新手村的角色是最醜的,我問美術,美術說,只有這樣才能吸引玩家趕快升級,因為角色越到最後越漂亮,我說,這絕對是謬論。因為前面圖難看的話,玩家壓根不會想繼續玩下去,前15分鐘就已經流失掉了,因此要把精華往前面放。

根據自己遊戲的特點,把最美的圖展示給玩家,而不是在流失之後才展示給他。隨著玩家玩的時間每長一個小時,他對圖的關註度就下降一點。所以在有限的美術資源應該把精華都往前面集中,如果你能做到前面漂亮後面漂亮,那是最好的,但如果資源有限,那就盡量往前面放。

前面圖還是美術的活兒,而上手則是策劃的活兒。在上手方面,新遊戲要特別註意,要讓沒玩過遊戲的人和玩其他遊戲的人能容易上手。如何讓他們能容易上手?

這里有一個方法,去找二三十個沒玩過遊戲的人來玩,你在旁邊一句話都不說,他不問,你就不說,觀察他的反應,然後去研究,根據分析的結果再去修改自己的設定。據說國外的遊戲公司一找就找幾百個玩家,進行錄像,然後對錄像進行分析,然後再來設計遊戲界面。

上手和美術在前15分鐘起關鍵作用,因為這兩點不玩的玩家量還是很大的。在這段時間流失玩家是非常可惜的,相對後面的大功能,這些都是很小的修改,但這卻能留住大量的玩家。

第二關:嘗試關(玩了有四小時到兩周)

這個時候,玩家的關註點已經逐漸發生變化了,因為遊戲的功能已經全面向他展開了。這個時候,裝備、級別開始被重視了,玩家之間的互動也開始了,玩家接收的內容應該是全方位的。在前兩周,如果去調查,問玩家是否永久玩下去了?絕大多數玩家的回答是我看看。

這個時候的玩家並沒有真正下決心留下來,他在思索這個遊戲是否值得自己玩下去,此時的玩家並不是你真正的玩家。但我們很多人都有這樣一個誤區,覺得這個時候的玩家已經是自己的玩家了,這其實是在自作多情。

在嘗試階段的玩家最關註的就是細節。因為有相當比例的玩家是玩過其它遊戲的,你現在展示的東西大部分可能是其它遊戲都擁有的。此時,玩家就是在比較你的功能和他玩過其它遊戲的相同功能,哪個更好。

如果你做得比其它的更好玩,這樣一個兩個三個的差異點積累下來,玩家就會認為這個遊戲更好玩,然後就會留下來。而如果玩家一旦覺得不好玩,那你想改變是不可能的,同時如果他想走,早期的成本也是很低的,他對自己的遊戲角色還沒感情。因此這個階段展現給玩家的各項細節非常重要,如果能創新、能有特色更好,如果沒有這個能力,能做的就是把細節和過程做得好玩,這樣才能把玩家留住。

在這個時間段里,還有兩點需要提示:

1)目標設定非常重要。這個時候,玩家是非常不穩定的,你分分秒秒都要給他樹立一個強烈目標推著他往前走,此時的目標管理比後期更重要,對設置目標的要求也更高。

2)通過利益引導讓玩家融入社區,建立好朋友的關系。一個遊戲沒有促進玩家建立好朋友的關系也是非常危險的,我們應該利用壓力、利益來撮合玩家建立好朋友的關系。

到嘗試這個階段,如果我們的玩家能留下來40%,那是一件值得慶祝的事情。前面兩關,其實要實現還是很容易的,只要我們努力。千萬不能輕視第一關與第二關,因為這兩關的投入產出比例是最高的。

第三關:無聊關(兩周以後)

這個階段,我觀察過,玩家說的最多的一句話就是無聊,沒事做。一款遊戲,一旦讓玩家感到沒事幹,那就是玩家準備撤的信號。如果說第一關、第二關是工作量的問題,那第三關就是策劃水平的問題了,這一關一旦過了,那這個遊戲就成功了。

過去,很多遊戲知名度都很高,但最後都失敗了,究其原因,大部分遊戲都敗在了無聊這一關。前兩關靠我們努力是可以過關的,這些失敗的遊戲統一的特點就是玩家在中後期感覺到無聊,沒事可做。因此遊戲要成功,就要能闖過無聊關,讓玩家充實,有事可做。遊戲後期人數能夠上多高,就看玩家喊無聊的次數有多頻繁。

玩家之所以會感到無聊,主要有兩個方面:

首先是玩法,玩家喜歡的是千差萬別的,你要滿足玩家的需要,首先就要求你玩法的種類要比較多。《征途》當時的指導思想就是大百科全書,就是功能多。《巨人》的功能就不到《征途》的三分之一,它的玩法相對很少。因此《征途》當年的成功與它大百科全書的玩法是有很大關系的。

其次是雖然玩法不少,但好玩的不多。也有不少玩法很多的遊戲最後還是失敗了,根本原因就是因為它設計的玩法不好玩。玩家不覺得好玩,那他還是會覺得沒事幹。

最後,如果能把這三關都闖過去,你的遊戲肯定不會差。

匿名用戶

匿名用戶

Next Page