201206投資環境概述: Consilient_Lollapalooza

http://blog.frankyfan.com/2012/06/201206.html

201206投資環境概述:

經濟:

2012年,由於歐債問題及中國經濟放緩問題,減退了投資意慾。加上過去刺激經濟的措施的效果遞減甚至被透支,企業盈利已經轉壞。過去高增長預期也造成了企業過去的過份擴充,導致高庫貨及銷售渠道效果低下,在經濟放緩的情況下,尤其突顯。

投資:

在

高風險及增長憧憬低下的背景下,投資者對股票投資失去興趣,成交淡薄,上述的經濟問題大致上已經反映在其價格上。同時,因為股票的流動性減慢,交易成本及

風險增加,資金偏向高流動性的股票。因此,中小市值的股票的估值已在歷史低位,不乏低於現金值、低市盈率公司及健全的公司,長線可以獲利。問題是,持有這

類股票在短期內難免導致虧損,同時有部份公司可能在未來經濟進一向轉壞的情況下出現問題。情況就像金子散在地雷上,可能得不償失。未來一段時間,將會是價

值投資發揮作用的時間,因為市場正過份反映宏觀因素。在經濟差的時間,好的公司將可能有大的發展空間,在下一個周期中的盈利上得以反映。

投機:

至於投機性的機會,因為流動性減弱,交易成本上升,同時趨勢向下,長倉交易的機會亦不多。

在

上述的投資環境下,儲能待變是中庸之道。因為,現今面對的經濟及投資環境問題並非過去一般的周期性問題,而是歐債問題以及中國增長模式瓶頸的一次清算。

2008年,掀起的債務問題,政府們只用更大的債務去支持經濟。然而,額外建設對經濟的效益已大幅減弱,同時過度的債務增加了信貸及銀行系統性風險,這種

刺激已經不能再有效果。

然而,這次的經濟及金融問題,將會導致巨大的財富轉移。最重要是能夠在危機中保持冷靜及有充足的資金。

香港房地產:

香港房地產急升是政府為救市而造成的低資金環境造成的結果。同時,這已經刺激到市民及政府的神經。香港房地產的應該走進高源期,價格會被地價及成本所推動支持。同時,房價有機會被政策有所抑制,而房價大幅下跌需要資金成本上升或供應大量增加。

操作方法:

1現金為主

基本上先避開危機,做宏觀、投資及投機的調研。

2投資為主

選擇有潛力及估值低迷的公司,但難免需要面對短線的市場風險。

3投機為主

靜待時機才做短線操作,有機會錯失尋找好公司的機會,降低長線投資回報。

未來的市場充滿著政治色彩,各國經濟也可能出現新的發展方向。有機會過去的假設在未來並不成立。因此,基於低估值的投資,需要從商業模型上的基本驗證,否則有機會被智識障所誤。我傾向以1>3>2作部署,多花時間去研究公司。

選股:

1先看Balance Sheet:熊市不看增長,而是該公司是否solvent

2再看現金流:高現金流的公司往往有經濟實力去渡過熊市

3然後才根據公司的發展及策略去作研究, 新產品新市場新管理新模式都是值得留意的.

4時機:很多股票都買賣兩閒,要買股必須等待大跌才有成交量及有利的價位。

5小心:因為流動性低,所以買入的公司未必能夠沽出。要有長線投資的心理準備。長線投資在短線的市場風險高,必須有足夠的持貨能力及心理素質。

【連載 2】第1章 投資銀行概述 黃嵩

http://xueqiu.com/8738577412/238539901.4投資銀行部投資銀行的投資銀行部負責幫助企業在公開資本市場和私募資本市場募集資金,對已有資本進行風險管理,或完成一項併購交易。此外,某些機構的投資銀行部逐漸通過直接投資於企業權益與債務證券或貸款給企業客戶來提供融資。最後,這個部門還可以幫助政府機構融資和管理風險。在投資銀行部工作的人被稱為「銀行家」,他們會被分配到某個產品組或者某個客戶關係組工作(見圖1-2)。兩個主要的產品組是併購和資本市場。在併購產品組,銀行家會按照行業來劃分(在有些投資銀行,他們會在某個行業群組工作)。在資本市場組,銀行家通過其在債務資本市場或權益資本市場工作來進行劃分。客戶關係組銀行家一般都會被安排到行業群組,主要集中在以下行業:醫療保健、消費、工業、零售、能源、化工、金融機構、房地產、金融發起人、傳媒/電信、技術和公共財政以及其他(見表1-6)。專欄1-4總結了摩根士丹利投資銀行部的產品群組。

查看原图

查看原图———————————————————————————————————————

專欄1-4

摩根士丹利的產品群組

併購摩根士丹利的併購部門為最具挑戰性的客戶業務設計並實施具有創新性和個性化的解決方案。併購團隊的國內和國際交易活動包括收購、資產剝離、兼併、合資、企業重組、資本重組、資產分拆、交換收購、槓桿收購、收購防禦和股東關係處理。摩根士丹利利用其在全球行業、地區和金融產品方面的豐富經驗幫助客戶實現短期和長期的戰略目標。

全球資本市場摩根士丹利的全球資本市場部(GCM)針對客戶對資本的需求為其提供市場決策和建議。無論是首次公開發行、債務發行還是槓桿收購,GCM都能彙集銷售、交易和投資銀行部門的專家,為客戶提供無縫對接的建議和精緻的解決方案。我們生產、設計並發行一系列公募和私募證券:權益、投資級別和非投資級別的債券以及相關產品。GCM憑藉其嶄新的思維模式和分銷能力,幫助客戶在每個主要市場上將交易價值最大化。GCM還不斷致力於開發資本市場解決方案以幫助客戶降低戰略、操作、信用和市場風險。

證券化產品部證券化產品部(SPG)在世界範圍內開展大量的業務活動,包括建構、承銷和交易抵押證券。SPG能夠活躍市場並在現金市場和綜合市場上的資產支持證券、個人住房抵押貸款支持證券、商業貸款支持證券和擔保債務憑證等全系列交易中佔據獨有地位。此外,SPG還通過融通渠道和貸款購買交易發起商業住房抵押貸款和住宅貸款,並為客戶提供證券化機會建議。SPG集中了摩根士丹利固定收益和投資銀行部門的融資、資本市場、交易與研究專家,為客戶提供最優質的證券化金融服務。

資料來源:Product Overview ServicesMorgan StanleyWeb25 Aug2009

———————————————————————————————————————

1.4.1客戶關係銀行家行業團隊要求其銀行家必須成為瞭解特定公司戰略目標和融資目標的業內頂級專家。這些銀行家幫助首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)解決諸如如何提高股東價值等企業戰略問題,這有可能會引起客戶出售公司或收購其他公司的併購交易。這些銀行家還幫助企業達到最優化的資本結構,使其在資產負債表上保持合適的現金和負債。在此過程中,可能會發生發行權益或債務,或回購發行在外證券等資本市場交易。簡而言之,客戶關係銀行家在深入瞭解客戶企業存在的問題和目標(在企業自身行業環境下)後,全面利用投資銀行的資源以幫助客戶。他們是關鍵的客戶關係管理者,為投資銀行的企業客戶提供了一個集中的溝通點。

在為企業客戶執行融資或併購交易的時候,客戶關係銀行家和產品銀行家通常會進行合作。客戶關係銀行家可能還會為企業客戶介紹其他投資銀行服務,包括風險管理、與利率相關的對沖顧問、能源或外匯風險管理、信用評級顧問和公司重組顧問等。在這些產品領域中(與資本市場和併購相比,這些領域是個較小的收入來源)都有相應的產品銀行家。有時,如果一項交易與客戶最優利益相衝突時,客戶關係銀行家的作用就是鼓勵客戶放棄這項交易。銀行家的使命就是成為客戶信任的顧問,完成合適的交易以最大化股東價值且最小化企業風險。

為了給企業客戶帶來幫助,銀行家應先與企業的CEO和CFO建立良好關係,繼而與企業的發展部門和財務部門建立關係。企業發展部門一般向CFO匯報工作,但有時會直接向CEO匯報。他們的職能就是識別、分析和執行諸如併購或資產剝離等戰略交易。企業財務部門會向CFO匯報工作,致力於達到並保持合適的現金,最優化企業資本結構,並對企業的資產負債表進行風險管理。這個部門同時還負責企業與信用評級機構的關係。圖13總結了客戶關係銀行家為企業客戶提供投資銀行產品和服務的模板。

有時,投資銀行的客戶更喜歡讓工作地點離他們近的銀行家為他們服務。因此,一些客戶關係銀行家會根據地理而不是行業來分配。每家投資銀行都會為了滿足客戶偏好和提高銀行運營效率而對行業關係和地理關係的銀行家進行協調。

查看原图1.4.2資本市場組

查看原图1.4.2資本市場組

資本市場組由專注於權益資本市場或債務資本市場的銀行家所組成。銀行可能會將資本市場組劃分得更細,例如,增加一個與債務資本市場不同的槓桿融資群組。 在有些投資銀行,這兩個工作組會互相協作,並向同一位主管所有資本市場交易業務的人匯報。而在另一些銀行,這兩組人員分別向不同的人匯報,且彼此之間獨立運轉。資本市場組要麼是投資銀行部與交易部組成的一個聯合部門,要麼是投資銀行部下屬的一個獨立部門。當發行人需要融資時,通常會與一個由客戶關係銀行家和資本市場銀行家組成的團隊合作。資本市場銀行家聯合交易部門的專業銷售和交易員通過決定交易價格、交易時間、交易規模和其他方面事項開展融資。銷售和交易員負責設計符合投資客戶需求的產品(見圖1-4)。

查看原图1.權益資本市場

查看原图1.權益資本市場權益資本市場(ECM)由那些專門從事普通股發行、可轉換證券發行和權益衍生品的銀行家所組成。普通股發行包括首次公開發行,首次公開發行後公司重返資本市場發行普通股的後續增發,為希望出售「大宗」普通股的公司主要股東進行的並且發行收入歸屬出售股東而不是公司的二次發行以及私募配售(無須在監管機構註冊)。可轉換證券(參見第3章和第9章)通常是可以轉換(強制轉換或投資者要求轉換)成一定數量普通股的債券或優先股,其中,普通股為同一發行人發行的股票。權益衍生品是指公司通過期權或遠期合約等籌集或贖回權益資本,或對沖權益風險的金融工具。

權益資本市場銀行家與客戶關係銀行家密切合作,為這些權益相關產品確定合適的企業目標。在幫助企業客戶確定權益融資之後,ECM承擔執行交易的主要責任。為了確定客戶群(包括機構投資者和個人投資者)的投資期望,還需要與交易部門的銷售和交易員緊密協調合作。實際上,ECM必須協調投資銀行部期望以最高價出售證券的發行客戶和交易部期望以最低價買入證券的客戶之間的關係。這也給ECM銀行家一個很大的挑戰,即必須謹慎、靈活地平衡利益衝突並設計最優的權益證券。

在開始一項交易之前,權益資本市場銀行家和客戶關係銀行家需要和他們的企業客戶共同考慮很多問題,諸如對信用評級的影響,投資銀行是否會「購買」新股(銀行的轉售價格風險),通過中介出售(發行人的價格變動風險)等。此外,他們關注資本結構影響(包括資本成本)、稀釋後每股收益、對股價的可能影響、股東的感受、募集資金用途。如果新股是「公開發售證券」且發行人是美國公司,還需根據美國證券交易委員會的要求註冊。要完成這個過程可能需要幾個星期甚至幾個月,時間的長短取決於市場動態和監管者可能提出的其他問題。

2.債務資本市場債務資本市場(DCM)的銀行家主要關注企業和政府機構的債務融資。可以將他們的客戶群組分成兩個類別:投資級別發行人和非投資級別發行機構。投資級別發行人的信用等級應至少由一個主要信用評級機構評級並處於較高水平(穆迪Baa或更高評級,標準普爾BBB-或更高評級)。非投資級別發行人的信用評級比較低,其發行的債務有時會被稱為「垃圾債券」或「高收益債券」。

債務資本市場銀行家處在企業或政府機構發行人(投資銀行部的銀行家保持關係)和投資者(由交易部的銷售員提供服務)的中間位置。他們的職能就是在促進溝通和執行交易的同時,尋找發行人和投資者在目標價格矛盾之間的平衡點。

債務資本市場銀行家與客戶關係銀行家密切合作,為企業客戶和政府機構發行人設定合適的目標,幫助客戶確定債務融資的時間、到期日、規模、協議條款、提前贖回和其他方面。最重要的是確定債務發行對企業信用評級的影響和投資者的可能反應。

在美國,DCM通過美國證券交易委員會註冊的債券或基於144A規則的私募交易(僅限於合格機構投資者)幫助客戶進行債務融資。他們同時提供銀行貸款擔保的管道服務、債務風險管理服務(通過衍生品)和債務發行對信用評級潛在影響的顧問服務。

1.4.3併購團隊在有些投資銀行,併購(M&A)團隊是獨立於客戶關係團隊的,但在另一些銀行中,二者是合併的。不管是何種模式,大部分銀行家都是某個或多個行業的專家。在一些銀行,資本市場團隊由投資銀行部和交易部聯合運營。與資本市場團隊不同,併購團隊通常隸屬於投資銀行部。

併購團隊的主要服務包括:①「賣方」交易,包括整個企業的出售、兼併,或者企業某個部門(或資產)的處理;②「買方」交易,包括整個企業或企業某個部門(或資產)的收購;③重構和重組交易,有時是為了增加股東價值而對企業業務進行分拆,有時是為了避免破產或促進出售交易而對企業資本結構進行重大重組;④惡意收購防禦顧問服務(見表1-7)。

查看原图

查看原图併購銀行家都具備高超的估值分析和溝通技巧,他們經常同企業的CEO、CFO以及企業發展團隊共同工作。但一般只有在交易成功完成的情況下,併購銀行家才能取得相應的收入(儘管在作為買方、進行重組和防禦顧問服務的情況下,併購可能會在服務期間向客戶收取一定的前期費用)。

1.5交易部門交易部門主要負責:①所有與包括金融機構、投資基金、企業和政府機構資金管理部門在內的機構投資者進行投資相關的業務;②在固定收益和權益產品、貨幣、大宗商品和衍生品中持有頭寸;③交易所的做市及清算活動;④直接的或通過所管理基金的直接投資。該部門主要運營三個不同的業務領域:固定收益、貨幣和大宗商品,權益,直接投資。在某些投資銀行,直接投資由其他部門執行。交易部門還為投資客戶提供宏觀經濟、固定收益、大宗商品和權益方面的研究(參見第6章有關研究職能和監管歷史的內容)。

1.5.1固定收益、貨幣和大宗商品固定收益、貨幣和大宗商品(FICC)進行政府債券、企業債券、住房抵押貸款類證券、資產支持證券、貨幣與大宗商品(以及所有與這些產品相關的衍生品)的做市和交易。在某些機構,FICC也參與特定企業和政府機構借款客戶貸款條款的制定(配合投資銀行部的工作)。FICC的業務還涉及相同產品領域的自營(非客戶)交易。在FICC客戶相關領域的工作人員一般是為產品定價並持有風險頭寸的交易員,或是為了促進產品購買和出售而向投資者提供交易建議並告知投資者交易價格的銷售員。

1.5.2權益權益部門在銀行客戶相關的活動中進行權益、權益相關產品與衍生品的做市和交易。這個部門在全球股票、期權和期貨交易所從執行和清算客戶交易業務中取得手續費收入。權益部門還在相同的產品領域參與自營交易(非客戶)。同FICC一樣,權益部門客戶相關領域的工作人員均是交易員或銷售員。

一般來說,投資銀行還有一項大宗經紀業務,為對沖基金客戶和其他現金管理者提供諸如融資融券(提高槓桿效率)、資產託管和交易清算與結算等捆綁式服務。大宗經紀商為基金管理人進行證券結算、報告和融資提供了一個中心彙集點,同時基金管理人還能夠與其他經紀人進行交易。儘管大宗經紀業務在設立之初以權益業務為主,但隨後已經將業務範圍擴展到許多其他類別的資產(這與對沖基金採取的多元化策略一致)。大宗經紀業務收入有很大一部分來自權益銷售和交易的執行與清算,其他收入來自融資和借貸活動所得。第5章對大宗經紀業務及其服務進行了更為詳盡的討論。

1.6非客戶相關交易和投資

1.6.1直接投資除了作為投資客戶的中介這個重要角色以外,大型投資銀行也會用自己的賬戶對證券和房地產進行投資。例如,高盛的直接投資部門就會對上市公司和非上市公司進行直接投資,這與KKR(一家大型私募股權投資機構)的投資方式相同。常見的方式如:高盛及其投資夥伴提供權益,高盛或其他銀行提供貸款,高盛在資本市場承銷債券,利用上述資金收購上市公司。這種以公開交易目標公司為標的的收購過程被稱為槓桿收購或「上市公司私有化」。在2008財年末,高盛直接投資的權益和房地產的公允價值超過217億美元。除控股外,高盛還購買了一些公司的少數股權。例如,高盛持有中國工商銀行股份有限公司(ICBC,中國最大的銀行之一)價值超過50億美元的普通股,持有日本三井住友金融集團(SMFG,日本最大的銀行之一)價值超過10億美元的優先股。專欄1-5總結了高盛直接投資的情況。

———————————————————————————————————————

專欄1-5

高盛的直接投資

查看原图

查看原图(1)包括34.8億美元的利息,以及2008年11月由高盛管理的投資基金所持有的43.0億美元。所投資的在中國香港證券交易所上市的中國工商銀行普通股的公允價值包括國際匯兌重新估值的影響,對此保留了一個適當的現金對沖頭寸。

(2)下表列出了除中國工商銀行和三井住友金融集團以外的直接投資,包括交易部門和直接投資部門中的直接投資部分。

查看原图

查看原图———————————————————————————————————————

1.6.2自營交易除了上面描述的長期非客戶相關的直接投資外,大部分投資銀行還會用自己的賬戶在證券、大宗商品和衍生品上進行短期非客戶相關的投資。投資銀行自營交易與對沖基金的投資十分類似。實際上,投資銀行的自營投資正在全球與對沖基金在投資和對沖機會中展開直接競爭。

2005年和2006年,投資銀行的自營交易為交易部門的收入增長做出了很大貢獻。而2007年和2008年,同樣的自營交易活動卻給一些銀行帶來了重大損失,例如2008年第四季度,德意志銀行的債務相關自營交易損失了10億美元,權益相關的自營交易損失了5億美元。包括瑞銀和美林在內的其他投資銀行的損失更多。在經歷了2007年和2008年自營交易造成的重大損失後,大部分投資銀行都相應地縮減了這些交易活動。然而在2009年上半年,自營交易出現了一定程度的回暖。

根據每家銀行合規政策的不同,投資銀行的自營交易員有時可以成為本機構客戶相關交易業務的客戶。這些交易員有機會(但無義務)與機構指定的內部交易員進行交易。交易對手同時也包括其他機構的交易員,這些本機構的交易員與競爭機構進行交易,以取得最優的交易價格並執行。自營交易員必須在一系列規則的基礎上與內部銷售員進行交易,並且嚴格保密。機構有嚴格的合規準則,將自營交易員與客戶相關部門所能獲得的某些信息相隔離。一些機構的規定更加嚴格,要求完全隔離自營交易員與客戶相關部門銷售和交易員的內部聯繫。

有時,外部客戶會擔心投資銀行的效率和潛在利益衝突問題。因為在不造成過度競爭的情況下,不可能使所有的投資客戶達到統一的「最佳投資理念」。投資銀行謹慎監控類似的情況並遵守所有外部法律和內部規定,努力尋找外部和內部客戶之間的利益平衡點。

在一些投資銀行,自營投資活動是銀行收入和利潤的一個重要來源。而在另外一些機構,自營交易活動則比較少。第5章對特定自營投資活動及其相關機會和風險進行了更為完整的描述。

1.7資產管理部資產管理部為個人和機構投資者提供權益、固定收益、另類投資(例如,私募股權投資、對沖基金、房地產、貨幣和大宗商品)和貨幣市場的投資產品和服務。投資一般以共同基金、私募股權投資基金或獨立管理賬戶的形式進行,並且有時會與銀行自己的投資一起進行。收入的主要來源是投資者按管理資產額一定比例支付的管理費用,並根據資產種類的不同而不同。有時,當投資收益超過預定目標時,投資者會給投資銀行一筆激勵費用。絕大部分投資銀行會在資產管理部中設立私人財富管理業務,並向同一個主管匯報工作(見圖1-5)。負責私人財富管理業務的專業人士為投資者擔任顧問,幫助客戶決定如何將自己的資產進行投資。在大多數情況(並非所有情況)下,投資顧問會建議投資者投資其資產管理團隊所管理的基金。然而,投資顧問有受託義務幫助投資者投資最能滿足其風險和收益目標的基金(內部或外部)。第6章對資產管理業務進行了詳細討論。

查看原图聯合投資於資產管理部的基金

查看原图聯合投資於資產管理部的基金投資銀行會對資產管理部管理的基金進行直接投資。在這個部門的「另類資產」投資領域,投資銀行會投資以下類型的內部管理基金:①私募股權投資(槓桿收購和其他控股投資);②對沖基金類投資;③房地產。投資銀行通常也會將自己的資金投資於這些高淨值個人和機構客戶投資的基金(也會根據管理資產額收取管理費及業績費)。這已經成為某些投資銀行的主要業務。例如,2009年1月1日,在全球最大的對沖基金中,其中兩個分別由摩根大通和高盛的資產管理部管理(見表1-8)。

查看原图

查看原图

———————————————————————————————————————

習題1.觀察表1-3所列出的高盛和摩根士丹利這些曾是「純粹」投資銀行的槓桿率。為什麼這些機構作為投資銀行可以在如此高的槓桿率下運營,而作為銀行控股公司就不行?

2.目前,美國公司依據美國公認會計準則報告財務狀況。許多歐洲公司則根據國際財務報告準則報告財務狀況。現在全球所有公司都有向國際財務報告準則轉移的趨勢。當這種趨勢變成現實,這對於美國公司的槓桿率會有怎樣的影響?

3.與「純粹」的投資銀行相比,為什麼一家綜合型銀行在併購以及其他投資銀行業務中更具競爭力?

4.投資銀行的客戶可以分為兩大類:發行人和投資者。這兩類客戶的目標通常是衝突的(發行人要以儘可能高的價格發行股票,而投資者要以儘可能低的價格購買公司股票)。投資銀行的什麼人員(部門)負責平衡這種利益衝突?

5.在公司債務發行中,決定發行成本和其他事項的關鍵考慮因素是什麼?為什麼這個因素如此重要?

6.為什麼投資銀行更願意參與賣方併購而不是買方併購?

7.許多投資銀行都有直接投資部門,對上市公司和非上市公司進行直接投資。這類業務的開展可能會帶來哪些利益衝突?

8.投資銀行的自營交易部門與其他部門之間可能會產生哪些衝突?

9.如果投資銀行同時擁有資產管理業務和私人財富管理業務,可能會產生什麼樣的衝突?

低風險投資(十七、槓桿投資概述) DAVID

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4dd330190101md2d.html投資上槓桿,其本質就是借錢炒股,借錢的方式有兩種。

第一種方式,是將股市之外的資產做抵押,並投入股市,例如將自己的房子抵押,向銀行借款炒股,但這種行為是不合法,因為銀行嚴禁將貸款拿去炒股,當然,也有變通的方法,比如自己購買了一套房子,採用按揭貸款的房子,一邊還銀行的按揭貸款,一邊做投資,變相等於拿銀行的貸款在炒股。

對於第一種方式,如果銀行的貸款利率足夠低,並且貸款期限足夠長,通常是划算的,例如公積金貸款的利率低於5%,而中國上市公司的ROE增長基本在10%左右,所以如果既買房並使用公積金貸款,同時也在做投資,那最好不要提前歸還貸款,因為這部分錢即使投資指數基金,長期看也比提前還款合適。

第二種方式,是將股市內的資產做抵押,並投入股市,這是我們這一節討論的重點,通常又包括如下三種方式。

債券正回購,是一方以一定規模債券作抵押融入資金,並承諾在日後再購回所抵押債券的交易行為,銀行、機構和個人都可以參與,投資者將自己購買的債券抵押後,根據當日的市場交易利率,融入資金,平均下來,今年1天正回購的利率在3.5%左右。債券正回購業務通常僅面對專業投資者開放。

股票信用交易(融資融券),是指投資者向具有融資融券業務資格的證券公司提供擔保物,並借入資金買入證券,絕大多數證券公司均提供信用交易,通常股票融資業務的利率是8.6%。

分級基金的B類,是指基金公司發行結構型產品,可以將基金收益和淨資產進行分解,包括固定收益的A類和槓桿交易的B類,A類始終獲得固定收益,B類支付A類固定收益,但獲得整個基金的權益收益,相當於分級基金的B類持有者向分級基金的A類持有借錢,而借款利率,在基金發行合同中進行約定。

版權所有,轉載請註明原作者!

梁大濕吸股之二----------環保篇(1概述) 梁宏

來源: http://xueqiu.com/9887656769/31771325

$盛運股份(SZ300090)$ $重慶水務(SH601158)$ $武漢控股(SH600168)$ $綠色動力環保(01330)$ $桑德國際(00967)$ $桑德環境(SZ000826)$ $中國光大國際(00257)$ $北控水務集團(00371)$ $北京發展(香港)(00154)$梁大濕吸股之二----------環保篇(1概述)

對於環保股,首先表明我是外行,研究還沒幾周。肯定不專業。因為我不是行業從業者,也不是行業研究員,我只是以我宏觀的眼光來分析問題。

這個行業是我最近看好的行業,也是格隆最近在推的行業,當然他主要立足的是港股。

關於環保為什麽看好,最近的各類新聞,總理的言論,未來有多少多少億的投資,格隆匯的言論太多了。我就不重複了。我只說我也很看好。也許現在不好,但是將來會越來越好,只要有越來越好的預期就夠了,股市需要的就是預期。

我的研究標的主要是3塊,1個是生活垃圾焚燒發電,1個是汙水處理公司,1個是傳統的水務公司。 其他一些工業垃圾處理等等公司我的研究暫時不覆蓋,對於一些相關的工程公司和設備提供商我也不覆蓋。

我天生喜歡一些運營類的企業,而不是喜歡一些工程類的公司,或者設備提供商。從海外市場長期估值來看,運營類企業的估值永遠是最高的。 比如同樣業績增速的公司,對於運營類的公司可能是20-30倍估值,但是對於工程類或者設備提供商可能就10來倍的估值。 這個是因為業績穩定性決定的,運營類公司一般現金流穩定,業績可以穩步提高。但是後兩者可能會出現時高時低。 對於風電和太陽能我也喜歡買運營企業,不喜歡買建造企業或者設備商。

在垃圾焚燒發電的龍頭是港股上市的光大國際, 在汙水處理公司的龍頭是港股上市的北控水務, 因為他們業績穩定增長,在運營的項目以及後續項目都是龍頭。當然他們的估值和市值也是比較高大的。在這里我就把光大國際和北控水務作為我們研究兩個環保子行業的比較標的。

很多券商基本上覆蓋了各家公司的未來業績預測,所以我的分析也不會立足於業績。那我的分析主要是靠什麽的,我的研究主要集中點在於項目,就是產能。 也就是1現在在運營的,2在建的,3 已經簽訂特許經營協議籌建的,4已經簽訂框架協議成立項目公司準備搞定特許經營協議的。 我把這個四類加在一起就可以計算出每個公司手里的產能。

試想一下,10年後,所有城市,城鎮的垃圾焚燒業務,汙水處理業務被各大巨頭霸占完畢以後,國家未來幾年也大力支持環保以後。誰賺錢最多?肯定是地盤最大產能最大的公司。所以我不會去分析近一兩年誰業績好,近一兩年誰設備賣的多,近一兩年誰工程收入多。 一句話,現在是占地盤時代。很多人會說,運營其實投資收益率很低,甚至不賺錢。可是我不這麽認為,就是因為不怎麽賺錢,所以有些企業沒去占地盤。 但是在這個不怎麽賺錢的時候有眼光的企業就是到處把未來5年的地盤全部占領了,隨著國家對環保越來越支持,這些協議在手的地盤就會成為一塊塊肥肉。 看看過去的燃氣股,占領地盤最多的中國燃氣如何表現? 過去的燃氣股就是未來的環保股。 環保肯定具有光明的未來。

A ,關於固廢發電,龍頭是光大集團旗下的光大國際,香港上市,目前市值473億港幣。他已經投運項目13個,後續在建以及儲備項目有31個,全部加起來超過3萬噸的日處理量的產能。

綠色動力,港股上市,格隆主推公司,其主推理由就是綠動的項目儲備高達2萬噸以上,其市值與在手項目嚴重不匹配。其合理估值應該在120億港幣之上。

盛運股份,A股上市,個人最近主研究公司,盛運發展通過全資控股中科通用以後,這兩年又大肆圈地,連續兩年簽訂項目都在行業之首。雖然目前其在運營項目不多,但是其在建,以及簽訂特許經營協議和框架協議的項目匯總後,產能高達2.5萬噸以上。具體關於盛運的項目分析我會在後續文章中展開。所以盛運個人認為非常有潛力。本人近日也已經一般倉位買入。

桑德環境,A股上市,桑德環境將剝離汙水資產給桑德國際。集中精力做好固廢業務。關於桑德目前我還沒開始研究,將來我會寫出後續觀點。

北京發展,港股上市,其控股母公司為北京控股,旗下擁有眾多業務,北控旗下的北控水務就是汙水處理龍頭。而垃圾發電這塊業務就是北京發展為主體了。目前手中有不少項目,還存在母公司北控把旗下垃圾發電業務註入北京發展的預期。如果母公司註入後,北京發展的產能將是1.8萬噸每天以上,近日格隆匯有人推薦北京發展。

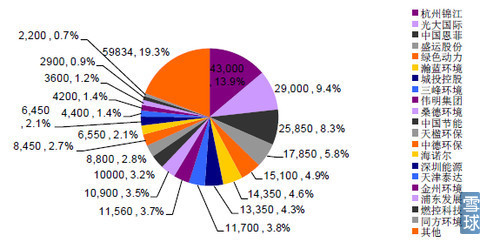

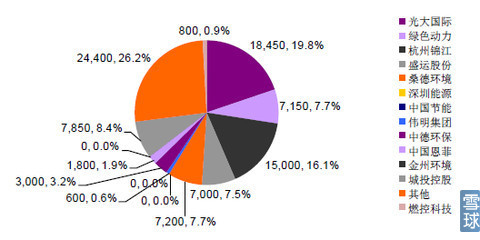

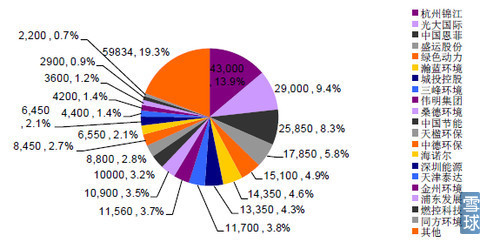

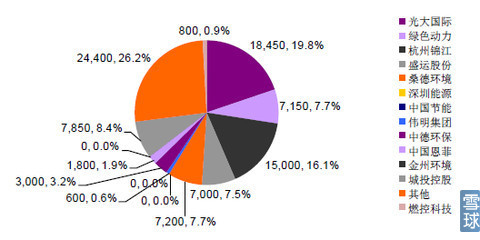

截止到2014年5月,各公司垃圾發電項目占比

2012.1-2014.5,各公司垃圾發電項目簽約情況

B,關於汙水處理公司,目前的公司有很多是水務和汙水處理一起做的,比如重慶水務,比如武漢控股,比如興蓉投資等等。 當然也存在主要做汙水處理的公司。最近水十條非常熱,所以水務公司和汙水處理公司也是市場熱點。

北控水務,香港上市,北控集團控股子公司,汙水處理龍頭股,473億港幣市值,真巧,和垃圾發電龍頭光大估計一樣的市值。

重慶 水務,A股上市,相對偏防守的股票,股息率高,大量現金沒有擴張,卻買了理財產品。在低估期可以投資,但是不會漲太多,因為公司業務擴張不夠。擁有汙水處理和水務公司。項目也在增加。依靠政策以及慢慢增長的業績可以有上漲,但是由於公司不夠激進,在漲幅上很難長期走牛。可以做做波段。

武漢控股,A股上市,成長性較好,市值較小。有供水業務,但是以汙水處理業務為主。在建擴建項目較多。而且存在武水集團其他項目註入預期。個人認為是較好的標的。

桑德國際,香港上市,桑德系汙水處理的主體。 過去的桑德國際以EPC業務為主,逐漸開始向以BOT轉型。目前在運營和未來運營項目眾多,桑德環境的汙水處理資產也將註入。由於桑德過去並非運營類公司,所以估值較低。但是事實上幾年後公司就是一個以運營為主體的公司,故估值會大幅度提升。

康達環保,香港上市,汙水處理公司,格隆匯推薦股票。這里我暫時不做闡述。

興蓉投資,A股上市,水務和汙水處理業務,目前水務偏多,未來有一定成長性。這里也不展開。

今天的環保第一篇,我是做一個總體闡述。接下來得第2篇我會詳細展開各大公司所擁有的項目,產能,看看誰的地盤將是最大的。

梁宏

本人持有武漢控股,重慶水務,興蓉投資,盛運股份,桑德國際,綠色動力倉位。

本文只提供研究供討論,不做投資建議。

2014年9月24日。

SENSE隨筆150225香港選舉概述1

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/02/25/sense%e9%9a%a8%e7%ad%86150225%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%81%b8%e8%88%89%e6%a6%82%e8%bf%b01/

SENSE隨筆150225

香港選舉概述1

朝日執筆:選舉簡介系列(十一)香港選舉遞嬗概述(上)

在過去數月,我們湊合著算是介紹了關於選舉的種種,包括常見的選舉方式及其背後的邏輯和策略,還有它們各自所帶來的政治效應;除此以外,還有各種競選活動和選舉財務的的規則和運作方式。在之前的各章中,介紹的都是以「選舉」這個課題為中心的一些相對「普世性」情況。雖然也有提及香港的一些事件,但都僅是作為例子出現,而沒有較為詳細地講述關於「香港選舉」的具體情況。

其實「香港選舉」在國際選舉研究學門中,也算得上是一朵「奇葩」。 由於香港特殊的政治地位和社會情況,令選舉無論在制度或運作上,都出現一些世界各地「民主選舉」中,皆屬非常罕見的現象。 然而,正是由於她的「獨特」,香港的選舉在很多方面都缺乏與其他「民主選舉」的「可比性」。 故此,除了本地的學術機構會進行較詳細和完整的動態研究外,外地的研究機構就算對香港的選舉感到興趣…… 也僅限於「咁過癮都有既」的「趣味個案」,而較少有跨時度的系統研究。 即使進行研究,充其量也不過將其作為整個政治生態演變的一環。

正如上面所說,香港的選舉有很多東西是非常「特別」的。身為香港人,若對香港「獨特」的選舉型態毫無認識的話,也太說不過去了! 在接下來的篇章,我們會先概括地簡介一下香港選舉的歷史,然而重點則講述整個香港選舉制度中最最最奇妙之處,這就是曠古絕今、天下無雙的「功能組別選舉Functional Constituency System」。

Franchise這個詞除了特許經營外,其實同時兼具「選舉權」和「公民權」的意思。也就是說,在現代(西方)文明中兩者是二而為一的,有選舉權才是公民;有公民權就必然能夠選舉。現代的香港作為一個文明開化的「特別行政區」, 「香港永久性居民」(其涵意相當於弱性的「公民」)的「選舉權」和「被選舉權」都受到《基本法》第廿六條明文保障。 不像一百多年前,當時香港作為一塊殖民地,在這裏的人(也不知「永不永久」、「性不性」和是不是「居民」)當然不能奢求有「公民權」,所以當然也不可能會有選舉了,所有公職人員自然都是由大英帝國委任的。***

開埠之初, 由於香港這片Barren Rock實在太窮,政府人員編制只能極度緊縮(還有點入不敷支)。 這樣,自然就不可能有什麼市政管理了。香港由是「臭名遠播」,連英國本土都知道其衛生環境極度惡劣。 1881年英國殖民地大臣派皇家工程師Osbert Chadwick來港考察,他在翌年完成的報告書,直接導致1883年「市政局」的前身「潔淨局Sanitary Board」的誕生。不過成立新機構,還得有運作經費呀!於是政府就希望向在港營商的各大洋行徵收「潔淨費」。 不過,從來政府從窮人手中「搶劫」容易(若這些窮人還未至一貧如洗的話),但從有錢人口袋中掏錢卻很難。就在一百年前左右,北美那些資產階級就是因為「付了錢卻沒有代表權Taxation without representation」,結果鬧得個天翻地覆。香港政府有此前車之鑒,在新成立的「潔淨局」中加入了兩個「由選舉產生的議席」。 有了「代表權」,各位大佬交稅也交得比較順氣吧!香港的選舉歷史,由此就拉開了序幕。***

在這次首屆「潔淨局議員選舉」中,只要是有納稅的成年英國籍男性公民,並符合一定的學歷要求,都有選舉權和被選舉權。當然了,符合這些條件的選民並不多。不過,這次選舉其實已是合乎當時「國際標準」的「真普選」了。

時間過得很快,轉眼就過了一百年。在這百年的日子裏,「潔淨局」(在1936年改名為「市政局」)一直是香港唯一「有得選」的機構,選舉議席雖有增加,但直到1983年之前,其選民登記資格一直沒有太大的變化—- 只要納差餉(即擁有物業了),並且中五會考合格,就可以登記成為市政局選民,男女不拘(這是非常重大的進步!)。*** 當時全港居民中符合資格者大概有十分之一,而實際登記者只有這十分之一的十分之一。 一般認為,參與度之低,除了因為當時社會對政治本來就不熱衷,還因為「民選議席」佔的比例太少,加上整個「市政局」的權力本來就不大。 在之前的《點解要投票》中已經提過,投票對權力結構產生的「影響力」與投票率,以至整個選舉參與度是正相關的。

不過,在「市政局」以外,香港的「選舉遊戲」於上世紀的七八十年代之交,出現突破性的發展。1980年6月港督麥理浩爵士就香港地方行政制度規劃,發表綠皮書徵詢公眾意見。政府並於1981年1月發表《地方行政白皮書White Paper on District Administration in Hong Kong》,訂出框架性大綱,作出立法前的最後公布和諮詢。

其實早於港督楊慕琦之時,已曾構想在香港逐步實行「代議政制」,唯因太平洋戰爭之故,楊慕琦被送到東北戰俘營,「Young Plan」胎死腹中。1981年麥理浩的白皮書出現得如此突然,一般都相信,與他在1979年到北京與鄧小平會面,得悉中方「收回香港的決心」後,希望趕及在中國收回前,先行發展出一套穩定的地方代議政制架構。***

根據白皮書的規劃,香港行政架構將分為三級,第一級為原來的行政局及立法局;第二級為原來在市區的市政局,以及將會成立以管理新界的平行機構(即後來的區域市政局);第三級則是新增設的「區議會」和地區管理委員會。

1982年舉行了第一屆區議會的選舉。雖然議席中有三分之一為官守、三分之一為委任,而選舉議席只佔三分之一,但最重要的是,其選民登記資格擴及至所有年滿二十一歲,居港滿七年的香港居民。(同樣的選民登記資格,也適用於1983年的市政區選舉。)換句話說,這是一次符合現今「國際標準」的「真.真普選」!*** 1985年第二屆更取消了官守議席,將民選議席比例增加至三分之二。

這個三分之一委任、三分之二民選的區議會比例,由1985年至1991年一共實行了三屆,直到1994年彭定康完全取消委任議席。中方對這個「三違反」的舉動當然非常不滿,於是在1997年後,區議會中又重新加入委任議席。不過,迫於社會輿論,回歸後的香港特區政府還是逐步減少委任議席。2015年的區議會選舉將會完全取消委任議席,區議會又回到二十年前全民選議席的狀態了。

作為歷史常識,不妨簡述一下早期區議會的政治生態。由於受到各種地理限制,以致劃分選區時,各選區的人口規模極不平均,少至三四千人(多數為鄉郊地區,已將方圓百里的眾村合併),多至萬餘人(市區一條屋邨即有此數,總不成硬分為兩區吧!)。 為了彌補這個缺陷,有些選區只以SMS選出一席,而另一些選區則以「雙議席雙票制」選出兩席。主要集中在新界的「單議席選區」,當然由「鄉事派」所囊括;至於大多數在市區的「雙議席選區」,則通常是半分天下,一席由「民主派」取得,另一席則由當地的「街坊勢力」取得──當時還沒有現在說的「建制派」嘛!不過,其「街坊聯絡」和「蛇齋餅糉」等「地區工作」倒是一脈相承的。

區議會選舉對日後香港整個選舉系統的發展是非常重要的。 就拿上面的「雙議席選區」來說,已經建立了一種異於英國的「新思維」。 幾乎所有(前)英國殖民地,其各級選區都是採用SMS的,就算澳洲和愛爾蘭改用了IRV,仍不脫「單議席」原則。 香港現在立法會選舉採用與英國迥異的「多議席選區」,其實正是脫胎自當年的區議會選舉。

不過,區議會選舉的影響遠不止於此,由於它是香港最早的「公共選舉」,其選舉內容方式議題等,都深深牽引著選民的想法,由此亦影響著候選人的競選活動和各政團的運作方式。因此,即使說它奠定了香港整個的「選舉文化」以至「政治文化」,也許亦不為過。

首先從競選活動方式說起。香港本來地方就小,人口又密集。而區議會選舉則將此特點發揮至極致──選區面積極小,人口極密集。 按照以前講過的「競選策略」理論,地球上應該再沒有另一個地方,比香港的區議會選舉,更適合使用勞力密集的「傳統型競選活動模式」了。*** 「洗樓」、擺街站、派傳單,成為了競選活動的主要手段。致使後來的立法會選舉,雖然選區規模增大,但競選活動的主軸並未有發生質變,充其量只是規模擴大,而形式卻仍是「勞力密集傳統型模式」。 從整個競選活動的策略和行銷方式看來,不難發現,對於候選人而言,立法會選舉只是「同時進行的幾場或十幾場區議員選舉」, 而對於選民來說,則是投選一個「轄區大了幾倍的區議員」。

然而,當選區規模擴大,繼續使用勞力密集的競選模式,必然會遇上「統籌瓶頸」的問題—管理調配大量人力必然會出現訊息溝通問題,因此必須增加人手以處理訊息,但這樣卻又增加了更多的訊息溝通問題,此為著名的「柏金森定律」!*** 這也正是美國總統選舉這類超大型選區中,「資本密集」取代「勞力密集」的原因。 今日香港立法會選區比區議會大得多,甚至是以全港為單一選區的「區議會(二)」功能組別選舉(俗稱「超級區議員」),仍然維持「勞力密集」模式,一來固然是因為香港地小人密, “得天獨厚”,二來則是因為這裏利用了各種街坊會、互委會等社區組織,解決了由訊息溝通問題產生的「統籌瓶頸」。

按道理,當一個選區的選民數目近百萬乃至幾百萬時,一個互委會的一百幾十票本應是微不道的。不過,當這個選民百萬的「立法會選舉」,其實暗中已化成十幾個甚至幾十個「區議會」選舉時,情況又另作別論。香港選民是由區議會選舉「養成」的,因此其「被動員」方式也一直依循著區議會選舉的模式。這導致香港的各種社區居民組織,在各級選舉中均有相當的影響力。 這種情況在香港和臺灣等由威權時代,逐步以基層小地方行政單位開放選舉的地區,都非常明顯。 至於在歐洲等老牌民主國家,則一般只有在鄉村地方才會出現。

上面提到的只是選舉的「操作層面」問題,下面提到的可能是對香港政治文化影響最為深遠的一點。這就是無論在任何層級選舉中,香港選民都極度關註候選人在「地方服務」方面的表現。***

區議會的選區面積極小,選民關註選區內一些街道、環境、市政服務等「地區工作」當然合情合理。然而,當選舉的對象是以政制、政策為主要功能的立法(局)會時,選民這種由區議會選舉養成的習慣,就會令他們過度側重所謂的「實務」,認為要直接解決個別具體的「民生議題」才是「做實事」,而忽略作為Law Maker,其實更應該擁有宏觀的視野,和審議政策的能力。****

在候選人甚至現任議員層面,由於「選票」就是一切,他們當然也就盡力將自己塑造成選民所喜歡的類型,標榜「政績」時(即使是選立法會)也會不斷地強調自己在地區上各種的「成功爭取」。而事實上,先選區議員,「地區工作」做得好,選民就送他入市政局;衛生文康搞得不錯,選民就獎勵他「升呢」成為立法局議員。這也是一條常見的「政治階梯」(近年來開始有點變化,出現了若幹沒有地區經驗,就直接入立法會的例子!不過這也屬於少數。),其結果就是,最高層級的議會內,往往坐著不少「地區工作」也許幹得不錯,但卻缺乏議政能力以至政治常識的「尊貴議員」,甚至鬧出有立法會議員提出討論在自己選區內興建一條行人天橋而淪為笑柄。

今天立法會議員因「缺乏常識」而鬧笑話實在是屢見不鮮,但在慨嘆「香港缺乏政治人材」的同時,我們也要看看,香港選民的思維模式、投票準則,還有由此洐生的「選舉文化」,是否有好的土壤,培養出具宏觀視野和議政能力的優秀政治人材。

造成上面說的種種局面,與香港選舉由區議會起步不無關係。設想當初香港推行選舉之時,一開始就已是立法局、市政局和區議會三級議會一同起步,那麼選民選擇各級議會議員時,應該就較可能會想到,這其實應該要分開不同的標準吧!

SENSE隨筆150301香港選舉概述2

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/03/01/sense%e9%9a%a8%e7%ad%86150301%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%81%b8%e8%88%89%e6%a6%82%e8%bf%b02/

SENSE隨筆150301

香港選舉概述2

朝日執筆:選舉簡介系列(十一)香港選舉遞嬗概述(上)

1985年香港立法局舉行首次間接選舉,除11名官守議員(包括港督、三司等官員)外,另外24個議席一半由功能組別選舉產生,另一半則由「選舉團」(成員包括所有市政局、區域市政局及區議會議員)選出。民主派乘勢打出「八八直選」的口號,即要求政府於1988年立法局選舉落實直選。為回應 “民情”,港府終於決定在1991年,首次將「直接選舉」議席引入香港最高層級的議會──立法局。***

1991年的立法局共有議席60個,其中四席為港督本人(並為當然主席)、布政司、財政司及律政司的當然官守議席;17席為港督委任議席;21席為功能組別議席;18席為直選議席。本來全港十八區,每區以SMS選一個議席,應該是最直觀的想法,也符合英國祖家的「選舉傳統」。然而,當年的選舉卻將全港分為九區,每區選兩席,並採用了一種全球罕見的選舉制度──「雙議席雙票制」。 選民可在其所屬選區,最多在選票上勾選兩名候選人,即「投兩票」(投零票或一票亦可),該選區得票最高的兩名候選人當選。

看過之前的篇章的諸位,都會知道這種又名「不可讓渡多票制Multiple Non-Transferable Vote(MNTV)」的「X議席X票制」,綜觀整個民主選舉的發展史,使用者實在屈指可數。近代較為著名的,大概只有本港某著名讀書會的執委選舉了。

不過,這個「雙議席雙票制」雖然世上罕見,但在香港選舉中卻並非新生事物,因為早於1982年區議會選舉的「雙議席選區」,用的就是「雙議席雙票制」。而其結果通常會是「街坊長老派」和「民主派」平分秋色各取一席的局面。

「街坊派」的支持度來自長久以來的地區網絡,還有各種節慶的聯誼飯局。而當時的「民主派」則以「社會運動」的方式滲入社區。 第一代參加地區直選的民主派議員不少都是社工或傳媒出身(如馮檢基和劉慧卿等),他們在地區上為市民發聲,組織各種遊行請願(當時還沒有「示威」),向政府施壓爭取改善地區上各種市政和民生措施,由此獲得居民的支持。

從一般選舉研究的常識看來,出現這種情況,其實是相當奇怪的。因為同一個選民合理地應該把「兩票」都投給其支持的陣營,結果應該是佔多數(即使只是僅多一點點)的陣營全取兩席。事實上,當年「民主派」和「街坊派」也的確在各區均派出兩名候選人,以圖全取兩席。然而結果卻出現兩派各取一席的局面,這說明了同一個選民的兩票,很可能會分別投給兩個不同陣營。

選民是非常務實理性的。他們當然知道「識雞腸的民主派阿基」為他們爭取了不少,但同時也會盤算到若「街坊保守派陳伯」落選,明年春茗可能就沒有那麼豐富了,而且陳伯總算為街坊服務了幾十年,好歹也給他一個面子吧!況且組織遊行請願,寫雞腸投訴信也不用兩個人吧!於是,就這種出現了「兩票分投」的特殊現象。

從全港的層面來看,「民主派」是當時民意支持度最高的陣營,而民主派作為「萬世一系」的反對派,當時也是很用力「砌」政府的—- 只不過當時的政府是港英政府而已!也當然,這個所謂「很用力」,現在看來只是「隔靴搔癢」級別,但當時卻已經「很激」了!(今日常被調侃為「和理非非發明人」的劉慧卿,當年正是以「激進」馳譽政壇的!)從政府的角度,當然不希望「反對派」在議會中勢力太大。若果沿用英國祖家的單議席單票制,恐怕「民主派」會「大獲全勝」。正是區議會選舉的經驗,令香港政府在第一屆立法會直選中,設計出這種其實相當「突兀」的「雙議席雙票制」。政府預期選民會以類似的「分投」邏輯,削弱「民主派」的影響力。***

然而,選舉最有趣的地方,就是往往都會出人意表。 由於「六四事件」的影響,「民主派」聲威大振。 同屬「民主派」陣營,最大的兩個政團「香港民主同盟」(「港同盟」,主要成員包括李柱銘、司徒華、劉千石、陳偉業、劉江華、何俊仁等)和「匯點」(主要成員包括劉迺強、楊森、張炳良、梁智鴻、狄誌遠、高達斌)聯手出擊,在十八個議席中取得十四席,其中六區全取兩席。 加上馮檢基、劉慧卿和黃宏發(他的確被歸類為「民主派」),民主派取得十七席。 保守陣營僅有具鄉事背景的「穩港盟」戴展華,在新界西選區取得一席。然而戴展華當選後卻以「私人理由」放棄議席。其後更被揭發以假文件獲得律師資格,被裁定5項偽造文件冒充律師資格及向律師公會發假誓等罪成,被判入獄9個月。 新界西選區進行補選,由「匯點」黃偉賢勝出。 至此,「民主派」囊括了直選的十八個議席,就算不論這一席,單從「大選」而論,香港的「民主派」自有選舉以來(包括到了回歸後的今天),總體得票率其實一直也是在55%-65%之間遊走。 1991年是其中一個高峰,但他們的整體得票率,其實只有大約64%,不過,卻獲得了幾乎所有的議席!

這個完全出乎所有人想像的「完勝」局面,事後被解釋為「聯票效應」。*** 「玩法」有兩種,一種是「互相呼應」。例如同屬「港同盟」的李永達和陳偉業一同參選「新界南」,李的基地在葵湧,而陳則紮根荃灣。他們在各自的地盤均有相當支持度,並交叉呼籲支持者把另一票投給自己的「拍檔」;另一種則純屬「掹衫尾效應Coat-tail Effect」,即一個吸票力特強的「政治明星」領著另一位較弱的候選人,呼籲支持自己的選民把第二票投給自己的「搭檔」。 數據分析反映出這種效應非常強烈。例如當時知名度較低的李華明,其得票中即有85%與「超級巨星」司徒華重疊。其實出現這種「聯票效應」,本來就是MNTV正常不過的現象,只不過香港區議會選舉情況特殊,才出現特殊結果。只是由此令人產生「不合理預期」,到了出現「正常情況」,反倒讓人覺得「不正常」了。

題外說一下,「港同盟」只有一區派出兩員大將皆鎩羽而回,就是劉江華和黃匡忠參選的「新界東」。該區本身已有兩名「明星級」的候選人劉慧卿和黃宏發,加上「地方大老」簡松年,故此「港同盟」二子即使「聯票」亦無勝算。然而,由於劉黃簡三人的政治光譜分屬不同「維度」,是以三人支持者的「第二票取態」非常不穩定。在爭取選民「次選的一票」時,來自相同政團的二人,關係就很自然會由「(港同)盟友」變成「敵人」了。在選戰中,劉江華亦當真為了爭選票而攻擊黨友黃匡忠,這當然引來黨內聲討。選後劉江華退黨,自立門戶成立「公民力量」,後來在1998年加入「民建聯」。

回說正題,根據一般常識可以推斷,大凡在遊戲中大勝者都不太會認為規則有問題,而大敗的一方則必然會批評制度不公。 當時輸家包括有後來結合成「民建聯」的「親中陣營」,還有向來在議會很有勢力的「工商集團」。 按「民主派」的說法,選民既然支持「我們的理念」,兩票都投給「我們」合情合理。 但失利的兩派卻力斥「雙議席雙票制」造成「掹衫尾效應」,「生夾搭死夾」,明顯「屈機」! 他們建議下一屆的直選議席(已決定為20席)採用「多議席單票制」(即「不可讓渡單票制Single Non-Transferable Vote (SNTV)」)。由於選民只能投一票,「民主派」雖然政治明星眾多,但要「平均配票」以盡取某選區的全部議席畢竟有相當難度,其他政治陣營要「偷雞」取得議席也相對容易。

有一點非常值得註意,就是關於1995年直選制度的爭論,「親中」和「工商」兩大陣營一直爭取的都是改行SNTV,卻始終沒有人提過要採用「比例代表制」,也就是我們現在使用的方式。*** 這很可能是由於「比例代表制」向來被認為是一個會孕育出「政黨政治」的制度,而無論港英政府、中國政府,以及本地的保守利益集團,一直都對香港發展「政黨政治」保持戒心。

1992年 彭定康接任末代港督。隨著中英因爭拗而陷入外交低谷,彭定康決定在1995年的選舉制度改革上「大幹一場」,推出被中方怒斥為「三違反」的政改方案。 功能組別選舉擴充為「新九組」,幾乎是「變相直選」,這個我們之後在介紹「功能組別」時再談。 至於二十席直選議席,則「無謂拗,一於跟隨祖家英國」,改為「單議席單票制SMS」。 「民主派」自恃「粒粒皆星」,當然覺得制度非常合理公道,大力支持;至於「保守派」的一方,之前一直攻擊的「掹衫尾效應」已經解決了,唯有指SMS不能全面反映選民整體意願,有違「均衡參與」精神雲雲。

在1991和1995兩屆立法局選舉之間,香港政壇誕生了幾個新「政黨」(由於香港沒有「政黨法」,所以法律上它們只是「公司」或「社團」)。首先是1991年選戰失利後,「親中陣營」於翌年整合成「民主建港聯盟」(民建聯DAB);「工商派」則於1993年將原來的「啟聯資源中心」正式改組成「自由黨LP」;而在1991年選戰中攜手取勝的「港同盟」和「匯點」,則合併成當時全港最大的政黨──「民主黨DP」。

1995年的立法局直選,全港分為二十個選區,每區以SMS方式選出一個議席。這次的選舉有兩個相當明顯的特點。其一是選舉呈現出極為類似兩黨制的選戰格局,其二是地區事務主導選舉議題。這兩點當然也是一般認為SMS制度下,容易造成的情況。

先說第一點。「工商派」雖然成立了「自由黨」,但「敢於」參加直選的卻只有創黨主席 李鵬飛一人(他最後成功當選)。大多數選區呈現的格局,都是「民主派」和「親中派」的對決,有12個選區更出現兩大陣營單對單的局面。這除了表明這兩派「各自歸邊」外,大量的「隻揪」還顯示出陣營內部的高度協調,所以才說選舉形勢極為類近「兩黨制」。當然「民主派」內部也有協調失敗的情況,致使三區內出現民主黨與民協候選人對壘的情況,但這些選區的親中力量實在太弱,「民主派」並未因此而失卻任何一席。

另一點就是地區議題主導選舉。香港地方其實真的很小,人口卻非常密集。若將全港分為二十個單議席選區,每個選區其實比一個分區(十八區或十九區)還要小。因此,候選人主力關註地區事務是可以預期的。 甚至乎一些極為地方性的「選舉事件」,都得到與其影響力不相稱的關註。

例如當年被譽為「世紀之戰」的「李華明Vs譚耀宗」在「九龍東南」開打,鯉魚門三家村發生山泥傾瀉事件,兩名候選人爭相到這個只有不足三百選票的區域,先後開了幾次居民大會。 這固然因為兩人的競爭委實非常激烈(在約60,000選票中,李最終僅以約2,000票擊敗譚),另一方面也反映候選人「重視地區事務」的形象非常重要!

市民似乎也同樣是以「區議會心態」看待這次選舉。 當時有線電視新開臺,舉辦選舉論壇。其中有問答環節,會問候選人諸如「由彩虹應該乘幾號巴士出尖沙咀?」或「香港仔隧道電單車收費多少?」這類相當「雞毛蒜皮」的問題,讓大多數候選人出醜,卻為真正「紮根地區」,熟悉「地方雜務」的候選人提供Show Time。這個節目的收視也相當不錯呢。

除此以外,這次選舉進一步鞏固「以個人(政治明星)為中心」,以及以「勞力密集」為主要競選手段的競選方式,這些自此一直成為香港選舉文化傳統的一個重要部分,影響力至今未減。

選舉結果,「民主派」大哥大「民主黨」派出十五人參選,贏得其中十二席,勝高達八成。 加上其他小黨及獨立人士,「民主派」共獲得大約六成選票,但因著SMS之故,在二十席中取得十六席,即八成議席。 那邊廂,親中陣營的「民建聯」,派出七人參選,雖然最終只取得兩席,但在不少選區都只是僅敗於「民主派」,表現可謂大躍進。 至於「自由黨」,雖然創黨主席李鵬飛取得一席,為黨帶來「百分百勝率」兼「零的突破」,但自此一直堅守「功能組別」地盤,除個別知名度較高的領袖外,參與直選者甚少。

第二天文匯報社論即大事批評SMS制度,指其是彭定康為「民主派」度身訂造的「不公平制度」。 同時認為回歸後的立法會選舉,應改用較能「體現廣泛代表性」的「多議席單票制」(即「不可讓渡單票制」SNTV)。 之後的各種「前特區機構」,無論是「香港特別行政區籌備委員會」(「籌委會」)抑或其之下的「預備工作委員會」(「預委會」),以至因避免「非法集會」罪嫌而在深圳召開的「臨時立法會」(「臨立會」也是由「選舉」產生的。選舉辦法是由香港特別行政區第一屆政府推選委員會的全體委員作為選民,以每人最多可投60票的「多議席多票制」方式選出60名議員)等,皆不斷「放風」,建議回歸後香港立法會應改用SNTV制度。

平心而論,任何選舉制度也有其合理之處,同時也有其不足之處。 制度「公平」與否,誠然也是見仁見智。 不過,當時輿論對採用SNTV的反對聲音相當大。這固然是因為SNTV向來就被認為是「黑金政治」的溫牀。況且,還有一點最大的質疑,就是這個制度在全世界只有日本一個國家使用(因為「臺灣不是一個國家」嘛!),而日本在1994年的一屆國會選舉後,也宣佈之後會改革選舉辦法了。 SNTV的支持者實在很難解釋,何以要放棄現行的SMS這樣一個在全球相當普遍的制度,而改行一個已「為全世界摒棄」的選舉方式。 如此「倒行逆施」的做法,除了本地民情反彈外,連各國駐港領事也表示不同程度的關註。

幾經權衡之下,終於想到以「比例代表最大餘額制PRLR」,取代1995年的SMS。 PR有效減低「大黨優勢」,其壓制「民主派」的效果與SNTV相差無幾,而且,此法為歐洲各國廣泛採用,各國領事也就「無話可說」了。 唯一的擔心就是會衍生「政黨政治」,不過這個可在日後以各種法規加以限制。

就這樣,我們一直使用至今的PRLR立法會直選方式,就從在1998年第一屆立法會選舉開始,正式實行了。

SENSE隨筆150307香港選舉概述3

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/03/07/sense%e9%9a%a8%e7%ad%86150307%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%81%b8%e8%88%89%e6%a6%82%e8%bf%b03/

SENSE隨筆150307

香港選舉概述3

朝日執筆:選舉簡介系列(十二)香港選舉遞嬗概述(下)

我們從上一篇開始介紹香港選舉的發展簡史。當然了,這裏所說的「選舉」,主要集中討論的都是各級「議會」的選舉,而且基本上指的都是「公眾選舉」或「民主選舉」,而不包括諸如「選舉委會員」一類的選舉方式。因為這類型的議席產生的辦法,雖然名義上也稱為「選舉」,但其實質似乎更像是利益集團的內部協商,只是以「選舉」的方式為其賦予「合法性」而矣。

這其實也有點像議會內,圍繞不同議案進行的「辯論」過程。很明顯,每一個議員在進入議事場之前,對任一議案必然已有既定立場。在「辯論」過程中,絕對沒有人會因為聽到其他議員的發言,「覺今是而昨非」,忽然覺得對方的見解「很有道理」,因此跟隨對方的投票取向。相反,也從沒有人會相信,自己發言會說服到反對者。「議會」從來不是「議事」的地方,只是為「法案」變成「法例」賦予合法性的場所。***

可以想像當年立法會選在星期三召開,應該是方便這些社會菁英們散會後,可以從容地一起赴馬場聯誼。哪會像現在有個別「馬主議員」要中途「失蹤」一兩小時的局面呢?

真正的「選舉」卻截然不同。它是充滿變數的,這包括每一個選民在票站內提筆一刻所作的最後決定在內!然而,它的結果卻是決定性的、權威性的,甚至是強制性的。這個結果在開票前的一刻始終難以預料,但結果卻是穩固而不容推翻的!(當然前提是沒有暴力幹預,而整個選舉又都在「合法」的情況下進行。)由此定義出發,「選舉委員會」不能稱為「選舉」;第一屆臨時立法會「選舉」,由推委會委員以「六十議席六十票制」方式,將剛好六十名候選人「選為」第一屆臨時立法會議員,也很難稱為「選舉」。至於我們現在還一路實行的「功能組別」嘛…..這個問題有點尷尬,我們留待之後介紹功能組別的時候再說。

還是先回到「香港選舉發展史」這個課題上吧!前一篇我們基本上介紹了九七回歸前,香港議會選舉的發展概況,本篇則會介紹回歸後的議會選舉。

上回講到回歸前最後兩屆立法局選舉的直選議席,先後用了「雙議席雙票制」和「單議席單票制」,兩次皆由民意稍佔多數的「民主派」大獲全勝,以大約六成的支持度取得超過八成議席,大賺了不少「超額代表權」。 「工商派」就不用提了,因為當時他們本來就沒有太多「民意基礎」,在直選中無甚表現非常合理。倒是「親中派」本來也有三至四成的支持度,但卻僅得兩席,即10%的議席,當然覺得「制度不公」。

看過之前關於各種選舉制度介紹的各位,都會知道「民主派」之所以能夠1992和1995兩屆立法會直選中「大賺特賺」,其原因當然不在於他們「夠民主」,而是在於「碰巧」他們是「大黨」。*** 無論是MNTV抑或SMS,都是高度有利大黨的,尤其按照上篇所說的情況,當時的選舉呈現出高度「兩黨制」的形態,在「勝者全拿」的前提下,作為「兩黨」中稍大的「民主派」,賺取極多的「超額代表權」實在毫不意外。

為了遏壓「民主派」的「大黨優勢」,中方及「親中派」皆屬意回歸後的立法會地區直選改行「不可讓渡單票制SNTV」。 然而,由於SNTV被公認為「黑金溫牀」而惡名昭著,加上世上使用此制度的「民主政體」跡近於無,最後終於拍板決定回歸後的立法會直選議席,採用「比例代表最大餘額制PRLR」。 這個制度受歐洲諸國廣泛採用,而且根據經驗,其實在數學上呈現的議席分佈結果與SNTV「相當接近」。

「比例代表制」向來公認是對小黨派比較有利的制度。 當然,這裏所說的有利,只是說小型政黨在這個PR中,能夠獲取與其得票率相差「沒那麼多」的議席,而不用像SMS之類的制度下,被大黨「屈曬機」而已。 因此,根據外國經驗,一般而言對「比例代表制」的「變項parameters」作出的調整(例如增設最低得票率的「入場門檻」),都是有利大黨,以避免議會「過度分裂」的。***

不過,香港的情況卻比較特殊,因為採用這個制度,從一開始就具有「阻遏民主派」這個「路人皆知」的目的。為了貫徹這個目的,香港的「比例代表制」從一開始的設計就特別照顧「小黨」的利益,最明顯的就是在「餘額制」之下選用了「黑爾數額Hare Quota (HQ)」這個已較少國家使用的議席計算方法。因為若使用「特立數額 Droop Quota (DQ)」(或其他「數額」計算法),要獲得「完整議席」所需的票數就會減少,「大黨」在取得若幹「完整議席」後,就會有較多的「餘額票」以在爭取「最後一席」了。

整體而言,香港立會選直選議席自1998年第一屆,到剛過去的2012年第五屆(首屆任期只有兩年),其規則和選區劃界均沒有改變。選舉方式以全港分為五區,每區以「封閉名單Close List」形式的「比例代表最大餘額制PRLR」及「黑爾數額HQ」點票法,選出該區的議席。

不過,由於直選議席逐屆增加(1998年為20席,2012年已增至35席,但佔議會50%的比例則維持不變),故各區的議席亦逐屆增加。1998年各區的議席為三至五席,2000年為四至六席,2004年及2008年增至四至八席,到2012年再增至如今的五至九席。

由於這是我們現在使用的制度,相信各位對其本身已有相當的了解,加上從選舉制度設置而言,歷屆以來也幾乎沒有變化,所以這裏不打算再累贅地細講每一屆的具體情況,而會直接講述這個制度,對香港選舉、議會、政治等方面造成的各種影響。這些影響可以分為三個不同層面,分別是最直接的「議席分配Proportionality」,然後是「競選方式Campaigning」,以及較宏觀一點,對整個議會乃至政治方面的影響。

首先是從整體〈議席分配〉方面說起。

由於「比例代表制」從邏輯上而言,就是一個希望議席能夠按照各黨派得票率「公平分配」的制度,因此評價一個「比例代表制」選舉是否「成功」,就是其結果是否「達到目的」,即議席「按得票比例分配」。

若將香港政界簡單劃分為「建制」和「泛民」兩大「壁壘cleavage」,並以過去五屆全港五區作平均計算,兩派分別的得票率一直維持約六四之比,與其各自所獲得的直選議席數目亦大體相符。 另外,兩大陣營中的「大黨」亦無顯著「超額代表權」優勢。 從這個角度而言,香港的「比例代表制」大致上算是「成功」的。*** 不過,這個情況在剛過去的一屆似乎有變,詳情下面再說。

從1998年至對上一屆的2012年,選舉中有一個「變項」的改變,顯然特別重要。這就是由於整體直選議席的增加,而各選區的範圍和劃分方式均保持不變,故此各區所能選出的議席數目,自然就是逐屆增加了。最直接的結果,就是導致獲得議席的所需得票率不斷降低。*** 各選區的總議席增加,按「總有效票 ÷ 議席數」而得出的「黑爾數額」本來就已經相應降低,也就是獲得一個「完整議席」的門檻降低。

九龍東及九龍西選區的「黑爾數額」由1998年的33.33%降至2012年的20%;港島區由25%降至14.29%;新界東及新界西則由20%降至僅11.1%。不過,由於香港採用的是「最大餘額制」,因此各區「最後一席」的爭奪更能反映擠身議會所需的「真正得票」。

1998年的九龍西選區只有三個議席。縱觀世界上實行「比例代表制」的地方,一個選區內只有三個議席實在極度罕見。 結果,當年 馮檢基雖然得票率達19.25%,但卻依然落選。 在大部分實行「比例代表制」的國家,在一個選區有這樣的得票,就算不是第一二大黨,至少也算是排行三四的中型政黨了。得票兩成也得不到一個議席,在「比例代表制」中應該算是「萬中無一」的特例吧!然而,到2012年,新界東的 範國威卻僅以6.16%的得票率,即獲得一個議席。相比之下,「入場門檻」差距的變化實在很大。

「買啦餵!好易中呀餵!」獲得議席的難度大幅減低,直接導致更多人參選,另一方面也導致政黨的「分裂」。當然,這兩點很大程度上其實是一體兩面的。 1998年每區參選名單平均只有6.8張,其中得票超過3%,即不用被沒收選舉按金者,平均每區只有4張。然而到了2012年,每區參選名單平均增至13.4張,而能取回按金的「正經」名單每區平均高達9.6張。這個局面的出現,說明更多候選人是具「民意基礎」的,選民的投票意向的確比從前更離散、更多元。

這個現象當然也是與制度的結構本身直接相關。我們都知道,在「比例代表制」中,一個政黨要取得「額外一席」是相對困難的。 尤其是在「黑爾數額」計票法下,若以整個選區的「最後一席」為基準,一張「大黨名單」每多取一席,其實都需要「浪費」大量的選票。 在名單上排名即使只是第二的候選人,其當選機會相對排在第一位的「大佬」,其實已經相當「渺茫」。 因此,「只需相對少的選票即能獲取最後一席」,就成為制度結構上的誘因,促使政黨策略性地「分拆名單」,這在近來的選舉已成為慣例。

不過,大凡從政之人都有一種「超自信」,對自己的支持度作出有意無意、真心裝傻的「高估」。 每個政客都覺得自己出來選必然是「掂」的,最後往往「協商不果」,個別薄具知名度又或是有相當「地區基礎」的「第二梯隊」,就會盤算到即使退黨參選,還是有機會博得「最後一席」。 畢竟,僅需要6%-7%就已經「足夠」了。上文提到的範國威,正是由民主黨「出走」的「成功例子」。

這種「分裂」或「分拆」並不限於較為「缺乏紀律」的「泛民」,在「建制」陣營同樣出現。 「工聯會」的候選人從最初兩屆以「民建聯成員」身份參選,到2004年以「工聯會/民建聯」作為政治聯繫申報,再到正式以「工聯會」作為獨立政團的身份參選,其實也是「建制陣營」內「分裂」的一種表現。

至於「分拆」方面,其實早於1998年第一屆選舉時,「前線」的 梁耀忠和李卓人,在新界西參選時已採用「分拆名單」的方法,結果二人得票分別為10.3%和12.45%(合計22.75%),均能成功當選。 當時沒有分拆名單的民主黨,得票雖有39.21%,比前線多近倍,但同也是只得兩個議席。 因此,2000年的選舉中民主黨也採用了分拆名單的辦法。 自此,「分拆名單」成為「泛民」各派的慣常做法,唯有「公民黨」除外。這是因為該黨不同候選人之間的知名度差距太大,因此必須以「單一名單」始能發揮「聯票效應」。 對他們而言,這個策略反而是「不浪費(明星候選人餘額)選票」的方法!

至於「建制陣營」方面,被稱為「建制派第一大黨」的「民建聯」其實一直到2012年,也就是剛過去的一屆選舉才正式使用「分拆名單」策略。 不過,「建制派」方面,其實也老早就明白,「民建聯」的選票基礎本身是有局限性的。例如,他們很難取得中產選民的支持。不過,Tree Gun拿不到中產選票,那範徐麗泰可以嗎?葉劉淑儀又如何?梁美芬呢?

選舉除了「泛民」和「建制」的「壁壘對立」外,其實還有很多不同的「維度」。 因此「建制派」內也越來越多像 謝偉俊等「專業形象」候選人出現,以光譜內對「泛民vs建制」為較不敏感的選民為目標。 這類候選人當選為議員後,對「關鍵議題」外的很多議案,都會表現出與「民建聯」等其他「建制派」政黨不同的意見,支持政府議案的「密度」也較低。 從這個角度來說,不但是「泛民」,就連「建制」方面,其政治光譜也日趨廣闊。***

從整個議會的角度來看,左右兩派都出現「離散現象」,直接導致的結果就是議會的高度「分裂fragmentation」。**** 上集提到,1995年的選舉呈現的,是高度近似「兩黨制」的局面。 即使到了1998年,議會內也有三個黨有雙位數議席,其中民主黨佔議席最多,有13席,佔總議席21.67%,而三大黨加起來佔55%的議席。 然而現在的情況卻明顯有異,議會中僅第一大黨民建聯有雙位數議席,與當年民主黨同樣是13席,但佔總議席比例下降至18.58%。(因為議席總數由60席增加至70席。)議會內五大黨加起來才有36席,僅僅過半。

當然,有論者會認為這種「大分裂」局面,其實是特區政府,以至中央方面的「陽謀」,為的是弱化議會的力量,從而鞏固香港「行政主導」的格局。不過,這說法其中也許存在一種「邏輯謬誤」,就是在香港「行政」與「立法」的權力關係未必是「此消彼長」的「零和」結構。 「立法弱」並不必然意味「行政強」,「兩者皆弱」也是完全可能發生的局面。(抑或其實已經發生了?)

事實上,議會的「高度分裂」,對政府在一些並非如「政制發展」或「中港關係」等「大是大非」的議案上,對不同政團進行的遊說工作,平添了不少的難度,這也直接增加了施政的阻力。

另一個現在經常有人提出的問題,就是由於在現行「比例代表制」中得到「最後一席」所需的票數越來越少,這對從前也許永遠沒有機會走到「臺前」的「激進路線」越見有利。當然,「激進路線」候選人的增加有其選舉制度之外的原因,特別是近年來很多傳統的「溫和路線」,似乎都不甚湊效,部分選民,尤其是「缺乏耐性」的年青人自然要求「升級」。 事實上,標榜「激進」的候選人及其總得票率每屆均有相當的增幅。梁國雄(長毛)在2000年參選新界東時,只得到少於二萬票,得票率不足6%,未能當選。 然而,當他在2004年以逾六萬票,超過14%得票率當選後,令「激進路線」看到了希望。

直到2012年,立法會中已有公認的「激進派」議員四名,佔直選議席超過一成。這種情況的出現,與制度結構本身當然也有關係。 舉例說,若實行SMS,「激進派選民」會認為自己的一票不可能「產生效用」,投票意欲自然就會大大降低。正是由於在現制度下,取得「最後一席」並不需很多選票,「激進派」的生存空間才會不斷增加。 其支持者看到選票當真產生效用,自然就會更積極參與投票,由此造成「正回饋循環」。***

若細心觀察,則會發現這種「極端路線」的取態,其實除了在「泛民」方面出現外,在「建制派」的一方也有跡可尋。 個別直選「建制派」議員表現出來的態度,可謂「極度保守」,以至於幾近「無視邏輯」。這也可視為某種「極端路線」的「政治形象」,顯然也能吸引部分選民的註意。

無形隱蔽資產挖掘系列1:概述 漁_夫

http://xueqiu.com/5774757064/38444352

我所說

的無形資產是相對報表中的有形資產而言,它屬於無法在會計上進行計量而又對企業價值產生重大影響的資產,所以無形資產有點類似於巴菲特說的經濟商譽,但無形資產與經濟商譽研究的對象不完全一致(經濟商譽是從與會計商譽對比的角度開始思考的),因此有必要特別做一個系列談談無形隱蔽資產的挖掘問題。

要注意的是那種無形資產能夠被相對可靠計量並能體現在報表中的,不在無形隱蔽資產挖掘考慮的範疇。 要相對可靠地進行無形隱蔽資產挖掘,有幾個觀點需要認知:

(1)

有無形隱蔽負債的存在。相對於資產負債表中,負債是資產的來源之一,這裡的

無形隱蔽負債更多地是考慮無形隱蔽資產的扣減項與對立項,也就是說,一項無形隱蔽資產在思考的時候,

你需要考慮一下反方面,是不是可能對其形成制約的負債性質無形項目存在。 (2)

只能定性加經驗判斷,不能定量處理。無形隱蔽資產只能通過我們頭腦中的思想實驗加上自己的經驗,加以分析與判斷,基本上不能定量處理。如果進行定量處理,基本上結果會是錯誤與不準確的。所以

學習無形隱蔽資產挖掘關鍵是學習會一些思維模型,這些思維模型的質量與你常識、經驗的豐富性,基本上就決定了你對無形隱蔽資產的挖掘能力。 (3)

無形隱蔽資產的內在價值才是挖掘的關鍵。無形隱蔽資產的挖掘與有形隱蔽資產的挖掘都需要秉承一個原則,就是

需要挖掘重要的,內在具有穩定性的價值,對於小的、穩定性差的價值不在挖掘之列,也就是說小內在價值的東西不挖掘,瞬時價值不挖掘。 (4)

不是每一家企業都具有無形隱蔽資產。很多企業不具有無形隱蔽資產,甚至僅僅有很低的無形隱蔽資產,

但無形隱蔽負債很多。所以千萬不要陷入為挖掘而挖掘的怪圈中。 (5)重視心智資產的挖掘。無形隱蔽資產本質上來源於心智資產,

所以你進行無形隱蔽資產的挖掘,必須要同意心智資產的理念,就是要明白對企業來說,最大的資產是企業在消費者心智中的地位,

而且是相對穩定地位。如果沒有這個心智資產,那麼無形隱蔽資產挖掘的意義就大打折扣。 (6)

無形隱蔽資產的挖掘在逆向投資中威力大。對投資來說,使用挖掘出無形隱蔽資產儘量在逆向投資的環境中,所以

要放開的手腳,不要被暫時的利潤、現金流所迷惑,也不要被暫時的市場對企業的瞬時性價值判斷所迷糊,需要有強大的內心去堅持內在價值導向才可以,而這種強大的內心最好的方式就是經歷過幾次成功的挖掘經驗。 (7)

無形隱蔽資產從競爭優勢的視角挖掘。這與一般隱蔽資產的挖掘方式不同,競爭優勢的視角挖掘無形隱蔽資產需要大家去學習優勢的分析觀

,而不是財務上面的技能,雖然財務上面的技能可能幫助更深理解無形隱蔽資產的問題,但明顯不能決定挖掘的成敗,而一般的隱蔽資產的挖掘,財務理解清楚很大程度上就決定了挖掘的成敗。

東源華僑民居概述

一只花蛤

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_519b8db20102vzmn.html

一、東源地理環境

民居研究包括了民居以及由此延伸的地理環境。

東源坐落於魁山之下、蒜溪之旁。與福清新厝鎮交界。魁山之中有一澗,號“東澗”,全村人飲水皆出於此,那時就有“東澗淙淙,源遠流長”之說,故取村名為“東源”。東源又名“東門”,東源地處福泉古驛道之上,位於東邊,是福清入莆之門戶,過去祠堂有牌匾曰“天之樞紐,地之經緯”,足見地理位置之重要,故名“東門”。

東源華僑民居聚居處所可追溯至明代,當時一世祖天生公據說由福清新厝鎮江兜遷至東源,而實際上都源自於涵江中沁之姚氏。若再由此上溯,可至浙江省吳興郡(今浙江湖州)。唐時姚氏始祖孟瑜公曾官拜參軍之職,遷至浙江韶溪。明萬歷年間,被欽賜進士出身的天明公又遷至涵江中沁。天生公與天明公為昆仲。韶溪者,苕溪也。苕溪,在浙江之北,是太湖流域的重要支流。因沿岸盛長蘆葦,進入秋天,蘆花飄散水上如飛雪。當地人稱蘆花為"苕",故名苕溪。苕溪有東苕溪、西苕溪。東西苕溪於湖州城東匯合,註入太湖。故東源姚氏郡望為“吳興郡”,稱“韶溪堂”。

在閩中,古榕往往於立村之時栽植,它見證了古村所經歷的風雨滄桑。東源村頭原有一古榕,可惜於1990年代自然枯死。其栽種時間與現存的古秋楓樹相當,大約四百余年。由此推算得知,東源建村應不遲於十七世紀初葉,明萬歷年間,這與族譜記載的時間基本一致。關於當時中國歷史之進程可參閱歷史學家黃仁宇所著的《萬歷十五年》。

古人非常註重營建宅居,認為與其家族或個人興衰關系重大。故在建村選址時“相形取勝”,即通過對附近的山川地形、地貌地理等自然環境進行觀察認真比較,選用優勝之地。風水學認為,後面有靠,前面開敞,即是“內乘生氣,外接堂氣”。東源村北有魁山,西有蒜溪,這就叫做“後有靠,前有照”,形成“陰抱陽”的風水佳局。背山可抵冬季寒流,面水可迎夏季涼風。因此,東源建村基本上按風水學的選擇進行選址和布局。

東源坐北朝西,村落沿蒜溪北岸依次向魁山延伸鋪展,形成北高西低之格局。但是民居建築大都坐北向南,這是考慮了陽光、風向、水源和地質等的諸多因素。蒜溪源出福清市東張,蜿蜒曲折在村前流過,最後註入興化灣。1960年代,政府於上遊攔截,築一水壩,是為“東方紅水庫”。這是“近水”。魁山則是東源村遙相遠望的大帽山之余脈。魁山高不過兩百米,其頂巨石壘壘,旁有“草地公追子”的神話,又有直通海底溶洞的傳說。“魁山蒜水”現已成為東源村的標誌。這是“近山”。蒜溪延岸地勢平坦,而且土地肥沃、物產豐富,是理想的耕作之地,非常適宜水稻種作。而魁山腳下森林密布,開墾以後又非常容易種植龍眼、枇杷等果樹。這是“近田”。

除了相形取勝的原則外,還要考慮到政治、軍事等方面的因素。東源距江口鎮四、五千米,東、西、北皆山,只有向南較為平坦。向東與福清市新厝鎮交界,這里山勢較低,再向前就是浩瀚無際的興化灣。千年古驛道在此翻越,是通向江口鎮墟市的唯一通道,故東源有“入莆第一村”之稱。向北與福清市東張鎮交界,向西則與現涵江區秋蘆鎮交界,向北或向西皆群山綿延,道路崎嶇,行走艱難。東源村選取古驛道之上,這是考慮到“近交通”。

有意思的是,東源自古多和平,歷史上政府對於東源的管理一直很薄弱。二十世紀三、四十年代曾經有匪騷擾,但是,太平軍不曾到過這里,抗戰的烽火也不曾燒過這里。只有解放戰爭後期,一些不知就里的村民被組織為“反共救國軍”,後被人民解放軍剿滅外,可以說,東源村幾近於陶淵明筆下之桃花源,這在近代之中國也算是一個奇跡了。

二、東源華僑民居形制特點

東源華僑民居布局看似沒有規則,其實是圍繞一個中心,采取類放射式的布局。這個中心就是位於村中心地帶的宮廟建築群。原有的宮廟已於“文革”中被毀,現存的宮廟建築群系1980年代重建。宮廟建築群前有戲臺,有廣場即“埕”。埕的面積約2000平米。古榕和古秋楓樹都屹立在埕的西邊。

早先東源民居大多為夯土墻,一層,其中有閣樓,光線差,居住條件不好。但是也有建造得規模宏大的,其中最有代表性的大厝是“宅里”,大約建於1850年。宅里是兩座七間廂對應,以兩邊護厝相接,分上廳和下廳,形成上埕和下埕。最繁盛時這里住過13戶人家。後來的東源華僑民居建造者幾乎都從這里走出去。追因溯源,“宅里”最終成為東源“古富”的代名詞。

20世紀20年代至30年代,從東源走向南洋的鄉親,在事業有成之後,紛紛回國建造大厝,以改善居住條件。總計當時建造的房屋有30余座。而那時全村戶數不過50余戶,這意味著建房戶數超過60%。東源以姚、盧兩大姓為主,兼以其他姓氏。東源華僑民居建築始於1915年,終於1940年,前後歷時25年。東源第一座華僑民居是姚為祺故居,其次便是姚裕寶姚裕成昆仲大厝。以時間為界,1930年以前的華僑民居以傳統民居為主,1930年以後加入了明顯的西洋元素。如此,遂形成了兩種建造形式,一是非常傳統的民居,一是中西合璧的民居。非常傳統的民居以姚豐隆大厝為代表,中西合璧的民居以文德樓為代表。

姚豐隆大厝,俗稱“百廿間”,建造於1926年,系由姚豐隆及其昆仲所建。姚豐隆大厝由兩座五廂房一前一後排列,兩邊加雙層護厝,一直延續至下間三廂房雙層。整座大厝呈左右對稱的三合院一個、四合院一個組合。氣勢雄偉,蔚為壯觀。大厝內所有門窗上幾乎都配上固定的對聯,把古詩和書法欣賞融為一體。在木雕中的廊檐、廳堂、門窗、神龕,石雕中的碼面、枕石、柱礎、天井、石窗以及磚雕、彩繪等裝飾,內涵十分豐富,文化底蘊相當豐厚。

文德樓,始建於1932年,系姚文德及其昆仲所建。樓房采取中西合璧的建築形式,獨具異國情調,具有濃厚的西方色彩;造型既新奇浪漫又莊嚴雄偉、既清新淡雅又新穎別致。文德樓共二層,是一座鋼筋混凝土結構的住宅。二層有攢尖亭子,三層有一對攢尖亭子,錯落有致,相映成趣。主人喜好精美裝飾和雕刻。裝飾和雕花的紋樣卻多采用中國民間文化元素,註重所有窗檐門檐的裝飾,更顯建築的莊重典雅。其走廊迂回相連,雕花的圍檐、圍欄和扶梯精美別致,乍看是民族風格,細看卻又隱約透著西洋之風。

姚萬豐大厝,俗稱“五哥六角亭”,始建於1926年,系姚萬豐姚友諒昆仲所建。姚萬豐大厝又是另一個典型,其建築格局是非常傳統的五間廂加兩邊護厝,再延續至下間三廂房雙層。然而,主人卻別出心裁地在大厝下樓房的南側兩端,分別興建了西洋樓式亭子,並高出旁邊的三間廂房,成為一對顯眼的六角亭。其亭頂的大陽臺用青綠色葫蘆瓷鬥圍成護欄,華麗精美。

這三座民居現在都成為東源華僑民居的標誌性建築。

除此之外,在村南又有堞樓一座,始建於1935年,主持建造者姚文瑞。由於東源位於莆田最北部,與福清新厝鎮交界,歷史上政府管理一直薄弱,故匪患不斷。為自衛計,東源很早的時候就在村北建有一處堞垛,該堞垛已於上世紀七十年代被毀。當眾多華僑大興土木後,防衛工作被提上議事日程。於是姚文瑞親赴印尼募捐,建造堞樓。現存的堞樓位於村南最高處,共有兩層,屬鋼筋混凝土結構,頂樓有圍欄,二層四個角落皆有窗,有正方形槍眼數個。除窗戶因年久毀壞外,基本上保存完好,現在仍然掩映於龍眼密林中。

在村中又有真耶穌教堂一座,始建於1940年,由姚孔譽主持建造。真耶穌教會於1900年在美國發起,後傳入中國。真耶穌教會強調信獨一真神,反對三位一體教義。真耶穌教會不同於基督教,東源人信奉真耶穌教會為數極少。現存的真耶穌教堂共有兩層,西洋風格,鋼筋混凝土框架結構,外磚墻,方柱及圍欄扶手皆水磨。二層樓板及樓梯皆木構。原有圍墻,圍墻上豎鐵柵欄,院內有井一口,後被毀,現僅殘存東面一段圍墻。真耶穌教堂據說在福建僅存8座,東源即是其中一座。

三、東源華僑創業史略

建築是一部重要的史書,它很客觀,很忠實地承載著那個時代人們的生活,它既是生活發展的鏡子,又是民族文化的結晶。

東源最早到達南洋的是姚為祺。姚為祺(字學蠡,1872-1929),一名壽美。他於1892年赴馬來亞吉隆坡。先出賣勞力謀生,三年後到一家機器公司學習裝配,同時學習修車技術。1899年,他離開機器公司,獨自開設福隆興自行車修理鋪。不久,他取得英國名牌自行車的代理權,銷售自行車。姚為祺在經營車業的同時,又進軍經營橡膠園,僅僅幾年中,他就擁有橡膠園200多英畝。當時,橡膠樹在馬來亞還處於試種階段,而他就看出了它的前景,這實在是目光如炬。姚為祺事業有成後,一方面捐資支持家鄉公益事業建設,一方面提攜鄉親至南洋創業。由於他帶好了頭,家鄉人包括福清新厝江兜王氏在馬來亞、印尼、新加坡等地經營自行車業以至汽車業的不斷增加。到20世紀30年代,終於形成“興化幫”,各種車業應有盡有,規模較大的車商超過了五千家。經營種類繁多:汽車公司、摩多公司、公共巴士公司、羅厘運輸公司、汽車零件制造廠、複新汽車輪胎公司等,與車業有關的各種行業也應有盡有。除了原有的各個國家、地區外,經營範圍又擴張至了泰國等國家和地區。單就新加坡和馬來西亞兩國,“車商公會”等的組織就達30個以上。以至於福、莆、仙人在南洋的車業占了絕對的優勢地位。因此,姚為祺被譽為“腳車業始祖”。

而姚為祺的侄兒姚金榜(1889-1960),於民國初年赴馬來亞吉隆坡,先隨其叔姚為祺,後自立門戶經營,再創立中和有限公司。中和有限公司從石油、橡膠業務,拓展至銀行業,生意蒸蒸日上,姚金榜遂成為福莆仙華僑中的首富,書寫了一部商業傳奇。從1930年代至1940年代,姚金榜的聲望如日中天。1934年,姚金榜參與創建吉隆坡雪隆興安會館,遂成為馬來亞著名僑領,其實力和地位與1980年代名震東南亞的福清林紹良相當。

在這個創業的過程中,最值得一提的是萬豐隆有限公司。萬豐隆公司於1920年代由姚萬豐和姚豐隆所創建。姚萬豐和姚豐隆皆出自宅里大厝,他們各取自己名字為公司命名,這就是“萬豐隆”公司的由來。姚豐隆(1874-1956),一名禹,因排行十三,又名“禹十三”。姚萬豐(1884-1946),一名玉,因排行十八,又名“玉十八”。他們於民國初年到達印度尼西亞望加錫,從經營自行車修理鋪開始,發展到創立萬豐隆公司。

與此同時,福清新厝江兜的王祿梓也在新加坡成立“萬豐隆”公司。現在尚不清楚為什麽王氏為什麽要取與姚氏相同的公司名字。但是有一點值得關註,江兜王氏與東源姚氏有著千絲萬縷的聯系。東源姚氏一族的郡望是“吳興郡”“韶溪堂”,而福清新厝江兜的王氏一族的郡望也竟然是“吳興郡”“韶溪堂”。據說姚氏先祖入莆後曾居住於新厝江兜,後因官場事發全家被抄,而三個僕人幸免於難,各取“一”字相連,遂為“王”姓,但仍以“吳興郡”“韶溪堂”為郡望。這樣看來,王氏取與姚氏相同的公司名字,或許是為了標明同理連枝也未可知。

東源華僑大多集中於印度尼西亞的望加錫。萬豐隆公司成立後,業務不斷擴張,姚萬豐姚豐隆於是就吸引其他堂兄弟加入公司,後來總計有十二個股東,屬於典型的家族企業。二十世紀二十年代和三十年代是萬豐隆最美好的時代。堂兄弟們齊心協力,眾誌成城。公司的業務從自行車修理、零配件及整車銷售,拓展至汽車、汽油生意,最後竟然從事匯兌業務,一派欣欣向榮。萬豐隆公司以車業為主。他們購買汽車,組成車隊,將日用品運至山區銷售,然後換回土特產運回望加錫再銷售。於是生意極為興旺,到二十年代末,公司不斷發展,延伸至泗水、椰加達諸地。由於萬豐隆公司財力雄厚,凡股東欲建房者,皆由公司出資按股份大小撥款。於是,東源華僑民居開始出現。公司每年都分紅,並且在每年春節前,公司給每個股東在老家堅守的親人每家匯去兩百元國幣,而那時一元可以買到十三斤豬肉。

萬豐隆對於其他股東願意獨自出去經營的,一律由公司出資。於是股東們開始逐漸分拆出去獨自經營。萬豐隆最終只留下姚豐隆一個家族繼續維持,直到1960年代。姚萬豐後來也分拆出去,成立了萬豐公司,並將公司遷至泗水。姚友諒(1906-1956)則創立大名鼎鼎的“南洋汽車有限公司”。至今許多鄉親到望加錫後,都要到“南洋”去看看。有人說,沒有到“南洋”,就等於沒有到南洋。其他股東分拆出去以後,成立的公司取名時只在中間改一個字,前後兩個字則保持不變,比如“萬裕隆”、“萬瑞隆”等。東源華僑與萬豐隆公司淵源深厚,因此許多鄉親也喜歡在公司前冠名一個以“萬”開頭的公司,一是表明與萬豐隆之關系,一是估計因為萬豐隆聲名卓著,他們準備竭力仿效的緣故。除了上述的幾位僑領外,東源還有一些華僑也相當出色,比如姚裕寶姚裕成昆仲、黃金榜、郭厝利、姚豐以及盧善美等等,可惜目前他們現存的資料尚未收集齊全,因此未能做進一步的概述。

東源華僑在家鄉建造大量的房屋以後,也在家鄉做了大量的公益事業。比如姚為祺公子姚瑞漢建造祠堂、贈送農具。萬豐隆股東姚文霖、姚文瑞、姚順興辦韶源小學,這是當時全縣第一所的農村小學。1950年姚順倡議集資興辦莆田平民醫院,並擔任第一任董事長。姚豐隆嫡孫姚子興更是捐資莆田市醫院、莆田縣醫院和莆田平民醫院。他們心系故園,深受公眾好評。東源華僑的後裔現在依然遍布印度尼西亞各地,但仍以望加錫最多,估計有四五千人之眾,大大超過了在家鄉的原住民。他們當中大部分人依然堅守祖業,勤奮工作,謹慎經營。

2015年二手車電商概述:廣告戰趕走了寒冬?

來源: http://www.iheima.com/space/2016/0129/154037.shtml

導讀 : 廣告讓二手車行業集體忘記了寒冬,但寒冬真的走了?

2015年,二手車電商們進行了廣告投放大戰,地鐵、電視、電梯、網絡,幾乎所有能投放廣告的地方都能看到二手車電商的身影。瓜子二手車宣布一年內花掉12億人民幣用於市場推廣;優信3000萬拍下了中國好聲音冠軍之夜的60秒廣告;人人車廣告投放規模也達到5000萬,巨額的廣告投入讓人忘記了資本寒冬。

行業背景

據中國汽車流通協會不完全統計, 2014年全年,中國二手車交易總量為605.29萬輛,同比增長16.33%,二手車交易總額為3675.65億元。2015年1-11月,中國二手車市場累計交易量840.03萬輛,相比上年同期增長3.63%,累計交易額4924.21億元。2014年11月14日,中國汽車市場指數研究所發布的《中國二手車市場指數發布報告》顯示,在未來1~2年內,中國二手車市場交易量將年增20%~30%,在2020年後達到4000萬輛,屆時市值有望突破1萬億。中國二手車與新車比值為0.38:1,向比於美國3.85:1,德國2.37:1和日本1.45:1,中國的二手車市場還有很大的發展空間。

上圖2015年數據截止於2015年11月30日

傳統的二手車電商產業鏈冗長,流轉次數多,每次流轉都會有不同程度的加價,從二手車賣家到二手車買家的價差最高達25%。上遊的4S店既是最大買家,又是最大賣家,它從老車主回購或置換二手車,再將二手車賣給批發市場的經銷商。因此,4S店整體上對這些經銷商很依賴,但由於二手車一車一況一價,是非標準化產品,售賣過程不透明,且效率不高,產生了巨大的管理問題,二手車電商應運而生。

圖為傳統二手車產業鏈

二手車電商行業數據

圖為2011-2015新成立公司數量和投資事件數量

2014年二手車電商投資事件以天使輪和A輪為主,2015年A輪以後投資事件增多,二手車電商從藍海過度到紅海。

上圖美元金額以匯率6.6換算為人民幣金額

相比於人民幣基金,美元基金更熱鐘愛二手車電商,即便在以人民幣基金為主導的2015年,美元基金仍然投入巨額資金。

二手車電商運營模式

國內早期出現的二手車電商以B2B模式為主,隨著消費者對二手車電商平臺的接受程度越來越高,C端用戶市場開始受到關註,近兩年,做B端市場的二手車電商也相繼開展toC業務。

版權聲明:

本文作者IT桔子,文中所述為作者獨立觀點,不代表i黑馬立場。

Next Page