- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

紙媒界大牛也扛不住了?華爾街日報鼓勵員工主動買斷離職

據路透社報道,援引《華爾街日報》總編輯Gerard Baker的一份備忘錄稱,《華爾街日報》正準備讓相當一部分的員工買斷勞動合同。

Baker表示,為了限制非自願裁員的規模,《華爾街日報》將會面向全世界的員工——包括管理層和普通員工——提供買斷雇傭合同的機會,他們將會獲得自願離職補償。如果員工願意參加買斷,則應該在10月31日之前向人力資源部發出郵件,同時聲明“我願意加入《華爾街日報》新聞部主動解除勞動合同的補償計劃”。

本周早些時候,道瓊斯公司首席執行官William Lewis宣布了一項為期三年的成本削減計劃,以應對當前印刷廣告下降給公司帶來的財務危機。Lewis在這項代號為“WSJ2020”成本削減計劃概述中稱,該計劃旨在促進《華爾街日報》新聞部門逐步實現現代化,以及改善該部門的移動和專業信息商業產品。

同時,據美國媒體Politico報道,在一份意外發錯的電子郵件中,同樣隸屬於道瓊斯公司的媒體《巴倫周刊》也被爆出已經制定了裁員計劃,下周將會實施。

《巴倫周刊》的總編輯Ed Finn在這份郵件中表示,《華爾街日報》已經通知了員工,將會提供比正常高出1.5倍的員工買斷合同補償,“但是如果我們給《巴倫周刊》下周將要解雇的員工,提供正常的離職補償,這將會引發問題,請給我一點意見。”

這名高管稱,他的這份電子郵件準備發送給《巴倫周刊》的管理層,但是意外發送給了更多人。

《華爾街日報》隸屬於美國道瓊斯公司,後來,默多克的新聞集團斥資50億美元收購了道瓊斯公司。目前瓊斯公司一位發言人拒絕對此事置評。

知名私募斬獲多只化工大牛,辛宇新進金牛化工,王亞偉或“踩雷”閃崩莊股!

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-08-06/1135994.html每經記者 劉海軍 每經編輯 吳永久

從7月13日開始披露半年報以來,截至8月6日,共200多家上市公司披露了2017年半年報。火山君發現,一些知名私募的身影已經開始出現。

《每日經濟新聞》記者梳理數據後了解到,王亞偉在二季度繼續重倉持有化工股黑貓股份,但可能在聯明股份上“踩雷”,而神州牧基金、淡水泉投資等知名私募也集體看好並重倉了化工股。

王亞偉或“踩雷”聯明股份

隨著半年報和上市公司各種公告的不斷披露,一些市場知名私募的持倉開始逐漸浮現出來。

從目前已披露的公告中,火山君了解到,在二季度,王亞偉的千合資本繼續堅守在主營產品為炭黑的化工股黑貓股份中。其中,在6月30日,昀灃6號持股公司800萬股,昀灃證券信托計劃持有400萬股。這個持股數量直到7月19日也沒有發生變化。黑貓股份在近兩個月股價大漲,從6月初的低點6.58元已經上漲到了8月4日的11.03元。

黑貓股份公告內容:

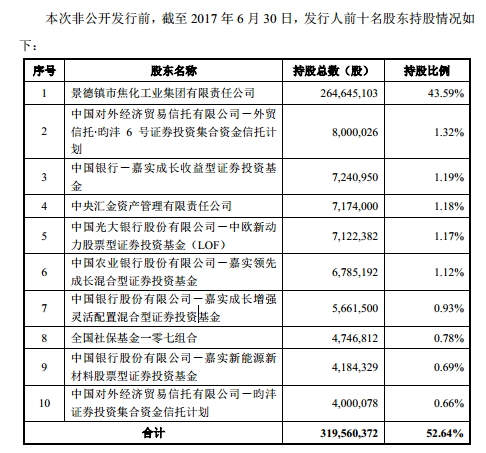

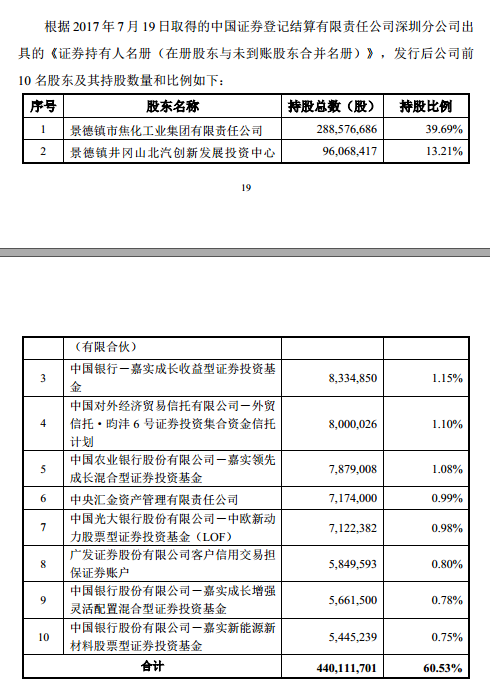

聰明股份二季度末十大流通股東

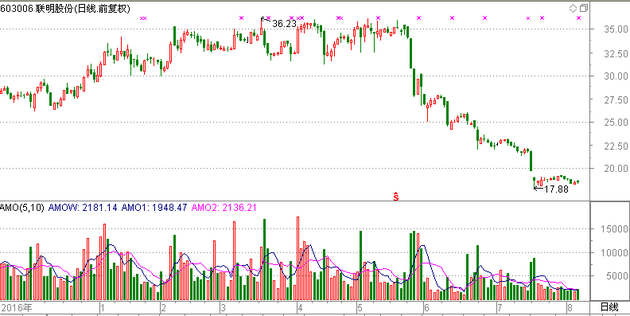

《每日經濟新聞》記者同時註意到,在黑貓股份上大賺,但在聯明股份上,王亞偉或許踩雷。聯明股份是只次新股,從5月底就開始大跌,從走勢看,是一只比較明顯的莊股,發生過多次閃崩。

今年半年報顯示,二季度末,昀灃4號新進聰明股份104萬股。在6 月30日,公司股價收盤價為22.34元,而8月4日收盤價為18.46元,期間跌幅17.40%,如果昀灃4號在二季末的低點大量買入,並且持股不變一路至今的話,應該也是虧損的;如果在7月里止損的話,那麽虧損可能不大。

知名私募重倉化工股

辛宇的神州牧基金此前一直持有多個國企改革殼公司。火山君註意到,但在二季度,其還進駐了主營產品為甲醇的化工股金牛化工。

金牛化工8月2日發布2017年半年度報告,公司上半年實現營業收入4.36億元,同比增長30.51%;實現凈利潤2131.05萬元,同比增長270.14%;實現甲醇產量11.24萬噸。截至6月30日,西藏神州牧基金管理有限公司-天路五號證券投資私募基金持有公司股份226.66萬股,持股比例為0.33%;此外,廣東澤泉投資管理有限公司-澤泉漲樂8號基金也新進成為公司第十大股東,持股數量為173.8萬股,持股比例為0.26%。

在辛宇新進化工股的同時,市場其他多家知名私募也是對化工股情有獨鐘,而化工股也在近段時間走出了一波大行情。

具體來看,因有高送轉,市場知名私募淡水泉投資二季度對萬華化學的整體持倉相對一季度有所減少,但仍為重倉持有。在二季度,淡水泉精選1期持有萬華化學2546.13萬股, 占流通股比例為0.98%,位列第五大流通股股東;投資精英之淡水泉持有1670.83萬股, 占流通股比例為0.64%,位列第八大流通股股東。

萬華化學一直是淡水泉投資的“心頭好”。早在2015年二季度,淡水泉系列兩只產品淡水泉成長基金1期和淡水泉精選1期新進該股前十大流通股股東。另一只產品“投資精英之淡水泉”於2015年四季度新進持有1773.85萬股。在隨後幾個季度中,盡管淡水泉系列產品不斷增減持萬華化學,但該股仍是淡水泉投資重倉持有的標的。

而受益於DMI漲價,公司業績優異,周期股受到資金青睞等原因,萬華化學從去年2月最低點9.43元已經上漲到了8月4日的34.28元,是一只十足的大牛股,而淡水泉在其中則應該賺的盆滿缽滿。

市場另一知名私募民森投資則繼續重倉化工股天原集團。截止二季度, 民森投資旗下產品“民森H號”、“銳進39期”、“民森先進生產力”持股和一季度相比沒有發生變化。天原集團受益於鈦白粉漲價等因素影響,5月份以來從底部的6.26元上漲到了8月2日的高位10.76元,走出了一波相當不錯的行情。

大牛股是怎樣煉成的? 騰訊和吉利用靚麗中報來解答

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-08-16/1139132.html

每經記者 袁東 每經編輯 謝欣

騰訊控股:手遊收入超過電腦端

作為港股“股王”的騰訊控股業績長期保持高速增長,在今年上半年也不例外。

今年上半年,騰訊控股收入1062億元人民幣,同比增長57%;同期權益持有人凈利潤達到了327億元人民幣,同比增長64%。

對於上半年的增長,騰訊控股表示,“我們的收入實現了59%的增長,主要受智能手機遊戲、個人電腦遊戲、支付相關服務、網絡廣告以及數字內容訂購及銷售所推動。”

在騰訊控股的收入中,個人電腦客戶端遊戲收入達136億元人民幣,同比增長29%;手機端收入同比增長54%,達148億元人民幣,手遊的遊戲收入首次超過了電腦客戶端遊戲收入,而《王者榮耀》、《魂鬥羅:歸來》等遊戲都起到了推動作用。

需要註意的是,於2017年6月30日,雖然微信及WeChat的合並月活躍賬戶達到了9.63億個,同比增長19.5%,但是QQ的月活躍賬戶卻同比下跌了5.4%,降至8.5億戶。

此外,騰訊在業績報告中也別提到了人工智能,“我們認為,人工智能是一項使我們業務收益的重要能力,可提升整體用戶體驗,提升我們的定向技術,並可賦能予我們生態圈內的合作夥伴。我們內部的工程師最近在圍棋人工智能、人臉識別及醫學影像等多個領域取得了突破。”

吉利汽車:表現超管理層預期

在今年上半年,吉利汽車收入394億元人民幣,同比增長118%。同期股權持有人應占凈利潤達到43億元人民幣,同比增長128%。而在上半年吉利汽車銷售汽車53萬部,同比增長89%。

對於吉利汽車的中報,摩根士丹利在研報表示,公司上半年的凈利潤優於7月份吉利汽車公布的盈利指引。該投行表示維持吉利汽車“與大市同步”的投資評級,並指出吉利汽車現在的估值相當預測明年市盈率14.5倍,較其自2010年以來歷史平均值10.5倍高出38%,相信股價已反映市場對其SUV及領克等高預期因素。

吉利汽車也表示,公司上半年的表現繼續超出管理層的預期。盡管上半年內地乘用車市場競爭極為激烈,但是吉利汽車的轎車及SUV車型在內地市場仍取得強勁銷售表現,足以抵消持續疲弱的出口銷售。

值得註意的是,在今年上半年吉利汽車的出口銷量為3848輛,同比下滑了64%。另外,吉利汽車管理層重申公司全年的銷售目標由100萬輛上升至110萬輛。

在上半年里,吉利汽車銷售最好的汽車車型是新帝豪,銷售了11.77萬輛。銷售增長最快的是帝豪GS,同比銷售增長達到了687%。

對於這只自2016年以來上漲近4倍的大牛股,鼎泰資本基金部副總裁鄭偉華就向《每日經濟新聞》記者表示,投資港股吉利汽車是其重要持股,而此次中期業績的披露符合他們的預期,並將持續持有。

這位“華人AI前10大牛科學家”,如何用“AI中間件”跨越人工智能和行業應用的鴻溝?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2018/0207/167258.shtml

AI(X)中間件,是AI技術、算法,連接起企業的數據和場景。

AI和產業的結合,已經漸成趨勢。

作為AlphaGo的研究團隊,DeepMind在大眾中的知名度似乎不及自己的產品。而就在去年烏鎮擊敗了世界圍棋第一人的柯潔後,AlphaGo宣布退役,DeepMind也更加關註AI算法在醫療、能源等產業中的落地應用。

大數據、超算力,還有機器學習,已經開始對產業格局產生影響。但是,不同於下圍棋,這一切還處於發展的初期,AI技術和行業應用之間,還隔著一條鴻溝。AI技術和算法需要找到AI應用的場景,而多數企業,卻仍然缺乏數據處理的專業人員、訓練AI所需的資源,以及高層對如何應用AI改變業務的了解。

這道鴻溝之間需要一條有效的橋梁,就如同在軟件產業中,是通過中間件,連接起不同的獨立應用程序和操作系統。

這也是雲腦科技(CloudBrain)推出行業“AI中間件”的初衷。

在業界,雲腦科技創始人張本宇已經有了19年的人工智能和大數據的研發經驗,在微軟亞研院、Google和Facebook先後就職,也曾被創新工場譽為“華人AI前10位大牛科學家”之一。

和DeepMind相類似,雲腦科技也是將人工智能和深度學習領域的積累和研發成果,引入企業的智能化進程,讓AI技術讓行業應用場景落地。而它更想做的,是打破AI企業應用的“黑箱”。不同於以往的AI解決方案,雲腦科技推出“行業AI中間件”,以產品的形式,實現AI和行業的融合。目前,雲腦科技開發的AI中間件,已經覆蓋了通信、金融、能源、人力等幾大行業。

2017年7月,雲腦科技獲得了翊翎資本和中經合集團領投的數千萬元A輪融資。在此之前,雲腦科技還曾獲得峰瑞資本的天使輪融資。

“矽谷谷歌系算法研發+國內阿里系產品服務”體系

張本宇離開Google創業時,他已經在人工智能領域浸潤了16年。從微軟亞洲研究院,再到Facebook和Google,他在AI方面已經握有150項美國專利,在國際一流期刊和會議發表的45篇論文已經被引用超過了6000次。

但科學家張本宇的心中,卻一直有著躍躍欲試的創業夢想。雲腦科技並不是他的第一次創業嘗試,在早年,張本宇曾經做過一款互聯網語音聊天產品。雖然最終他結束了這一項目,投入人工智能技術學習和研發,但和一般人印象中埋頭實驗室的技術人不同,張本宇對於商業,一直保持著自己的敏感度和理解。

在2014年,創業的念頭再次在張本宇的心中升起。在當時,雖然國內的創投領域對於人工智能還了解不深,但是張本宇覺得,時機已經到了。

2014年,深度學習已經取得了長足進展,在圖像處理和語音識別、自然語言理解等領域,已經開始應用。大數據、算力的提高,以及越來越多的模型投入使用,人工智能開始獲得了實際性的商業應用成果。

在之前的工作中,張本宇更是直觀地感受到了AI算法和模型的應用,給這些公司帶來了多大的效益提升。“但是,無論微軟、Google、Facebook,都是偏互聯網行業的。而實際上,不僅於此,在互聯網之外,人工智能還可以應用到更廣泛的行業和場景中去。”

但是,對於國內的很多公司而言,這還是件“不可能完成的任務”。企業運營數據中包含大量的歧義和模糊性,如何處理它們和從中獲得價值,以及如何讓AI了解企業的具體業務流程,是件困難的事情。

張本宇決定出來創業,做一家針對B端企業客戶的公司,將前沿的AI技術,引入國內企業的業務中。“深度學習技術發展到一定階段之後,是可以幫助AI工程師進入更多的行業,進行跨行業服務和研發的。”

2015年5月,雲腦科技在矽谷成立。2016年,AlphaGo戰勝了李世石,點燃了全球對人工智能領域的關註度,人工智能創業的時代,洶湧而來。

這一年,雲腦科技也從最一開始張本宇的“單人獨騎”擴充到了10多個人,雲腦科技的創始團隊逐漸成型。雲腦科技聯合創始人、COO龍誌勇曾任阿里高級產品專家,和張本宇在矽谷相識後,由於對創業和商業方向的不謀而合,2016年10月,龍誌勇加入雲腦科技,擔任聯合創始人、COO。

2016年底,杭州雲腦科技成立。有了國內的實體公司,雲腦科技的公司架構也確定下來。雲腦科技采取了美中雙中心協作的方式,矽谷團隊由張本宇帶領,成員包括從業AI二十多年的原Google資深專家劉亞新,以及核心算法工程師樊向軍、徐昊等,負責核心算法研發;國內團隊由龍誌勇負責,包括原阿里巴巴高級技術專家陳鵬、原微軟亞洲研究院數據工程師、美麗說數據團隊負責人黃頌等成員組成的核心團隊,直接對接行業客戶,推進公司技術和產品的商業化落地。

在“矽谷谷歌系算法研發”和“國內阿里系產品服務”的基礎上,雲腦科技不斷探索AI落地的途徑。從2016年開始,雲腦科技即建立了和中大型國有企業的合作。作為銀聯的合作夥伴,雲腦科技和銀聯共同開發了“智惠觸達Farcaster”營銷觸達平臺,基於銀聯的海量消費數據,可以自動學習並動態更新用戶。利用這一模型,銀聯可以根據已有用戶,自動發現新用戶,更高效地獲客。

此外,雲腦還開發了國家電網“臺區低壓負荷預測系統”,提高電網的負荷預測準確度。

但是,雲腦科技給自己的任務,是搭建起AI技術和企業應用場景之間的橋梁。在2017年,雲腦科技將重點放在為特定行業打造的核心產品“行業AI中間件”上。

在GMIC峰會上,張本宇和《機器學習》作者Tom Mitchell

行業AI中間件,連接數據和場景

張本宇並不想單純做通用平臺和AI解決方案。對於傳統領域企業而言,AI平臺的門檻較高,也很難通過短時間內,和企業的業務相結合。在張本宇看來,很多企業雖然渴望AI賦能,但它們實際的IT能力不夠,直接進入AI世界是很困難的;而AI技術本身在高速發展中,一個平臺的層面要把門檻降到能夠簡單使用的界面,算法的妥協代價太大。

針對不同行業,雲腦科技推出了不同的AI(X)中間件。雖然借鑒了軟件“中間件”的概念,但雲腦科技的AI中間件,是針對該行業內的需求,把相應的AI技術/平臺用行業應用“包”起來,去解決行業場景。傳統的“中間件”連接的是軟件應用程序和操作系統,而雲腦科技的AI(X)中間件,是AI技術、算法,連接起企業的數據和場景,為企業實現智能匹配、分類預測、精準營銷、風險控制等方面的應用。

在企業的AI應用中,經常需要解決的是“數據如何選擇和導入”、“模型和技術如何組合”和“輸出如何集成到業務”三個核心問題,雲腦科技則將軟件和服務分成AI數據處理、建模策略和業務集成三大功能,直接面向企業業務。

這對客戶而言,是更容易理解和接受的一種方式。應用行業AI中間件產品,客戶不需要再去關註如何訓練和測試數據、如何發布最新模型,AI的應用門檻大大降低;AI中間件直接面向業務部門,提供相關接口,更容易嵌入業務應用。

比如在手機行業,雲腦科技推出了包括終端數據特征挖掘、端加雲協同訓練、快速深度交叉學習、特征流水線工程框架等Mobile AI中間件產品和服務,為手機終端的人工智能提供了加速引擎。而在金融監管方面,雲腦科技提供了挖掘市場未知的隱含關聯關系、量化市場間的影響程度、刻畫市場波動傳導路徑和市場消息影響分析的證券AI中間件,在滿足金融行業對人工智能技術的可解釋性和高效性等要求的同時,幫助交易所提高現有監管業務效率,提升對市場風險的預研預判能力,為進一步強化監管奠定基礎。

目前,雲腦科技已經推出了4款行業中間件,分別是:通信AI(T)、金融AI(F)、能源AI(E)與人力AI(H),目前已與銀聯、上海證券交易所、南方電網、金立、實習僧等公司建立了合作。

數據是根本驅動力

什麽類型的企業適合應用雲腦科技AI中間件?在張本宇看來,可以應用AI中間件的企業,都具備可以被量化評估、可解釋性較強的場景,量化指標具有非常大的提升空間。“它們所處的行業足夠大,都是萬億級規模的市場,具有強勁的需求;在這些行業內,產生了海量數據;數據和場景切合AI技術應用;並且,這些行業我們已經發展了較好的合作夥伴,我們更加了解企業的真實需求,以及什麽樣的客戶才是我們的重點客戶。”

能夠和雲腦科技合作的客戶,基本上,都是具備大量的數據分析需求的企業。在研究深度學習多年的張本宇看來,數據,也是AI技術能夠在行業應用中落地最重要的一環。“它們理解數據,也擁有數據。”

大多數傳統行業的企業,對AI非常感興趣,但是由於對人工智能技術不夠了解,有時也會有“不切實際”的期待。“AI不是金手指,它也需要對數據足夠的積累和認識,充分利用企業過去積累下的電子化的數據,把這些數據,從占用它們存儲空間的成本,變成真正的價值。”

在實際上,擁有數據的企業數量眾多,但是“大數據孤島”問題時至今日也仍然存在。大量的數據出於隱私保護需求,並沒有放在雲端,訪問性是受限的。如何達到數據的訪問合規,同時保護數據安全,訓練深度學習模型,是張本宇認為,亟需解決的問題。

在2017年,雲腦科技研發的重點,也放在新算法的研發,以及如何提高對數據訪問的安全性和隱私保護上。在新的一年,深挖四個主要行業,以及拓展頭部客戶,仍然是雲腦科技運營上的重要部分。

從一開始,張本宇就很清楚地規劃了雲腦科技AI中間件的產品落地策略。行業客戶呈一個“金字塔”的形態,雲腦科技的銷售人員並不算多,從主要推動產品在標桿客戶中的落地,逐漸向中型企業拓展。AI中間件基本上是效仿SaaS的收費模式,按照應用和效果付費。根據企業的不同規模和所在行業的特點,付費形式也會有所調整。

在AI中間件這個概念上,目前在市場上,還鮮少有雲腦科技的同類企業存在。這是片極為廣闊的市場,但同時,也是一塊需要長期開辟和投入戰力的戰場。AI產品和解決方案與平臺不同,它對行業的具體應用場景和需求了解度的要求更高。而熟悉行業需求、挖掘出企業數據的價值,從而推動產品和算法的研發,這對雲腦科技而言,也是最有價值的“壁壘”所在。

匿名用戶

匿名用戶

義氣泰漢坑渠撈「大牛」

1 : GS(14)@2012-08-25 17:26:17呢個泰國人真是唔錯

「義氣贊」(左)與友人協助日籍漢(右)坑渠撈「大牛」。江寶龍攝

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20120825/16634490

最後一張要 slowly

來自泰國的阿贊在卡拉 OK工作,略懂日語,得悉5,000元跌落坑渠也替他們著急,跑回舖頭拿來百寶——燒烤用的兩支鐵鉗、衣架和兩把掃帚,嘗試逐一插入坑渠打撈。阿贊將衣架扭曲變成鈎,不過未能將信封一把撈起,反而將裡面的鈔票推出污水,要逐一打撈,難度更高。

阿贊體形也算健碩,蹲下身耐著性子逐一將鈔票撿起,日籍男事主也有輪流加入,只是空間和光線實在不足,足足30分鐘後,總算撈起9張鈔票,但最後一張也是最難搞的,再消磨10分鐘,「 slowly slowly(慢些慢些)」阿贊一面說,一面將最後一張「大牛」撈起,「得咗」!男事主失而復得,女友在旁拍掌歡呼,開心得笑不攏嘴。事主給阿贊100元作薄酬,「義氣贊」一手拒絕,江湖救急,哪要半分酬勞。事主連聲「 thank you thank you(謝謝)」結束一場慌失失執錢記。

專訪獲獎基金 前瞻大牛市

1 : GS(14)@2015-04-27 18:20:03http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150427/news/ec_eci1.htm

【明報專訊】根據香港投資基金公會的數據顯示,2014年基金總銷售額創新高,達777億美元。與2013年相比,總額上升9.3%,而淨額的增幅更大,上升21.4%,達125.2億美元,是歷來次高。基金公會主席李錦榮指出:「由於全球經濟持續復蘇及持續處於低息環境,我們對2015年的零售基金的銷情感到樂觀。」

在接近2000隻認可基金中,基金經理致力令基金表現突出,每年有不少基金界頒獎禮鼓勵一些表現優秀基金,本報訪問了多位得獎基金經理,詳細剖析管理基金心得,也展望該市場在今年前景,希望明報讀者從中可捕捉有潛力的市場,為資產增值。

鄧普頓:挖掘新興市場潛力股

新興市場近年來一直被認為是世界經濟增長的引擎,但由於其發展的不確定性常令投資者卻步。隨著亞洲地區的強勢抬頭,包括中國與印度在內的一些國家開始帶動新興市場,當地股市也隨之水漲船高。而憑藉著紮實的研究以挖掘有價值的公司,擁有「新興市場之父」之稱的鄧普頓新興市場團隊執行主席麥樸思博士與其管理的鄧普頓新興市場中小型公司基金榮膺2015年晨星的「最佳新興市場股票獎」。

新興市場中小企被忽視

2014年全球外圍環境多變,分歧的貨幣政策以及油價的急跌令市場波幅加劇,波及不少企業。但對於中小企業而言,麥樸思表示,中小企業的表現主要受國內需求帶動,故宏觀經濟的形勢對其影響並不大。他同時亦指出,許多新興市場的中小企業長期以來一直被投資者忽視,而這些企業在過去幾年已經積累了大量的現金,對於公司的長遠發展將起到結構性的作用。

麥樸思表示,在發掘新興市場的中小企業時,鄧普頓的團隊會從21500家中小企業中逐層篩選,通過對其估值、盈利能力以及流動性等標準的分析,來決定最後的投資對象。與此同時,風險控制也是基金團隊在選擇公司時十分重視的一項環節,麥樸思表示會關注與財務狀況穩健並且沒有過高財務槓桿的企業。

逐層篩選 重視風險控制

除此之外,公司管理層的狀況也是鄧普頓關注的一環。在其投資歷史中,曾經出現過一間印尼林業公司因企業高管侵佔公司財產,而令股東蒙受巨大損失。這經歷令他對於公司管治特別重視。

展望2015年,麥樸思認為今年經濟的高速增長仍將成為許多新興市場吸引投資者的理由,儘管如俄羅斯與巴西這樣的大型經濟體開始下滑,但整體而言新興市場的表現仍將超過發達國家。其中,印度與中國將有機會帶領亞洲實現強勁增長。

改革促中印韓今年跑出

麥樸思表示,包括中國在內的多個國家已經宣布或開始推行強力的改革措施,以消除官僚主義對於經濟增長所帶來的阻礙,同時鼓勵興辦企業,將一些低效能的產業引入市場機制,並將經濟增長模式由出口與投資變為消費驅動。而印度改革政策的落實將伴隨著高儲蓄率、年輕化的人口族群以及中產階級的崛起對整個國家產生十分積極的影響。除此之外,韓國政府亦通過減稅及資助等政策扶持中小企業的發展。行業方面,他選擇性看好中國軟件與信息科技類以及與服務相關類消費型企業。

明報記者 龍彩霞、尉奕陽

【全港唯一】50周年Miura身價800萬 經典大牛翻生玩撞色

1 : GS(14)@2016-10-28 06:24:49Lamborghini Aventador Miura Homage全球限量50部,身價800萬以上,但已賣清光。

說到林寶大牛V12引擎的始祖,大家都會想起Miura。於1966年面世的Lamborghini Miura,是全世界認同的第一款「Sports Car」,讓Aventador車系一直承傳。今年正正是Miura誕生50周年,廠方除了早前搞了一個The Italian Job活動慶祝,更特別找來個人化定制部門Ad Personam,打造了一部50周年特別版,名為Aventador Miura Homage。這車早於六月在英國Goodword Festival已第一次亮相,相隔幾個月終於運到來港現身發佈。這車全球限量發售50部,香港只得一部配額就是青綠色襯銀色,身價由800萬元起跳,都是那一句已經賣完。

這部紀念版大牛,其實是以現代Aventador為基礎作改造,上下半身同門檻玩Two Tone撞色,這是復刻了1966 Miura的經典元素。連同前20後21吋的輪圈,可以揀選啞金色或啞銀色組合。Signature Car是紅撞金成部Iron Man車咁,你又覺得紅撞金靚?還是青綠襯銀有味道呢?叫得做特別版,當然要有嘜頭認證,除了車側底部有Miura50的標記,車廂中控台右邊會有個碳纖牌,寫上「Miura50 Serie Speciale1 of50」字樣。內裝佈局亦是跟現代大牛相同,只是座椅可揀選金線或銀線,繡上Miura50字樣,還有在真皮中控台繡上Lamborghini字樣,感覺未算十分特別。不過它的全碳纖襯啡色真皮打造的戰鬥機艙,實在令人百看不厭。最後數到性能,動力系統採用 Aventador LP700的6.5公升V12引擎,性能輸出700匹馬力以及690Nm峰值扭力,0-100km/h加速僅需2.9秒,最高時速可以達350公里。相信香港車主最大的煩惱都是究竟可以揸去邊才不會浪費了它。

車身下半身及門檻只可選啞銀色或啞金色組合,這部香港唯一選了青綠撞銀。

車廂中控台右邊這個碳纖牌寫上「Miura50 Serie Speciale1 of50」字樣。

椅背可選金線或銀線繡上特別版標記。

內櫳跟現代大牛相同,只是有些繡花點綴一下。

採用 Aventador LP700的6.5公升V12引擎,性能當然比50年前的Miura進化得多。

60年代的Miura同樣有青綠襯銀色的配搭。

Lamborghini Aventador Miura Homage規格:引擎︰6,500cc V12馬力︰700hp/8,250rpm扭力︰690Nm/5,500rpm波箱︰七速PDK雙離合器自動波,後驅售價︰$8,000,000起記者:許維雅攝影:黃子偉

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20161028/19814936

譚岳衡:中港未有「大牛市」條件

1 : GS(14)@2016-11-11 08:02:44【明報專訊】深港通即將「通車」,香港中資證券業協會會長、交銀國際董事長譚岳衡認為,通車後AH股差價將縮小,港股估值(指市盈率)將重回13至15倍,日均成交800億元將成為常態。不過他認為,目前不論港股或A股,仍不具備「大牛市」的條件,僅或會出現修復性改善。

AH差價料收窄 800億成交成常態

譚岳衡昨日出席論壇時表示,深港通與滬港通的覆蓋股份範圍不同,相信深港通會有其特色;同時由於股票市場基本面由企業盈利、經濟狀況等因素決定,故難以估計開通後帶來的成交增長有多大,但就指長遠而言對港股的估值及成交有正面作用。

他指出,深港通開通後,AH股差價將縮小,投資者與公司來源地的錯配將得到進一步糾正,港股的估值將回到13至15倍的歷史平均水平,即向上提高15%至20%;其次,他認為港股換手率會由0.2%提高至0.3%至0.4%,令交易量增長25%至40%,日均成交800億元將成為常態。

不過譚岳衡指出,由於內地宏觀經濟還未見底、結構性改革還在過程中、及新經濟增長部分不足以抵消舊經濟的放緩,故不論港股或A股目前均不具備「大牛市」的條件,但隨著宏觀經濟調控到位令經濟見底,及結構性改革見效下,市場或出現修復性增長。

談到日前美國總統大選出現「爆冷」結果,令港股曾一度跌近千點,譚岳衡坦言該跌幅屬非理性,港股的升跌仍主要視乎經濟因素,不論誰人當選,其影響均是有限的;且隨著中國資金及企業進入香港市場,港股與A股的連動性將與日俱增。

[深港通]

來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 6523&issue=20161111

高耀豪﹕大牛市進入尾聲 Buy and Hold未必合適

1 : GS(14)@2016-12-28 07:52:57【明報專訊】尚有數天便進入2017年了,目前大市普遍認為2017年環球經濟應有一定溫和增長,對投資回報仍有一定預期,然而在利好面的背後2017年相信仍然充滿變數,例如中國內地是否真的如近幾天所傳聞棄保6.5%的GDP增速,特朗普政綱是否落實,美國利率走向如何,美元強勢會否延續,英國的脫歐安排以及歐洲自3月起多國舉行大選等,都為投資市場增加了波動的風險。

需調節長線投資方法

然而風險事件在過去兩年已經屢見不鮮,投資者應該從近年市場的特性中,調節傳統買入後持有(Buy and Hold)的長線投資方法,從而希望在這種市况中增加回報並減少風險。投資鮮有新方法,只是因應不同市場運用不同的方法,才能達到更佳的效果。筆者自去年初起一直相信分散投資、積極管理的方法比較適合近年的市場環境,相信進入2017年環境並沒有改變。

過往當投資市場進入了大牛市的趨勢時,買入而持有的方法雖然未必能帶來最大的回報,但可以剔除了個人心理因素,便能追隨大市而獲得回報,正是所謂有智慧不如趁勢。然而當大牛市已經進入尾聲,產生大牛市的政策已經到了不得不改變之時,市場充滿變數,買入而持有並不大管用,所以分散投資之外還需要加入策略部署的部分,加入投機的技術,透過積極追蹤市場,於發現市場機遇時盡快入市,如果市場走勢不符合預期時盡快止蝕離場,或有一定效果。

來年變數多 宜積極追蹤市况

投資者請回顧一下這兩年所發生的風險事件,無論是去年中A股的大升跌、人民幣匯改、今年英國的脫歐公投、美國總統大選及意大利的修憲公投,這些事件在事前和過程中都令市場大幅波動,但市場節奏加快,反應較慢的投資者並不能捕捉到機會,像美國總統大選,市場在同一天內已經由特朗普風險轉為特朗普機會,即晚美股已經上破歷史高位了,黃金也由急升轉為急跌,同樣歐洲股市亦於意大利公投後瞬間上升,對與錯沒有太大等待的空間,投資者要早作準備,並嚴守止蝕的紀律。

中銀香港投資產品顧問及投資策略主管

[高耀豪 環球投資]

來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 4333&issue=20161228

特朗普上任美股大牛市紐約證交所主管都跌眼鏡

1 : GS(14)@2017-02-03 03:10:22特朗普就任美國總統後,有人歡喜有人愁,其中,投資者憧憬商人出身的特朗普落實振興經濟措施,刺激美股創出歷史新高。紐約證券交易所(NYSE)上市部全球主管John Tuttle接受訪問表示,自己一度擔心特朗普上台股市崩盤,但現在可見肯定有利股市,「企業減稅、放寬監管在未來四年是可以預見的」。Tuttle又指,有信心從香港手上重奪全球新股集資額(IPO)冠軍寶座。駐紐約記者:鄭柏齡自去年11月4日總統大選塵埃落定後,短短兩個多月內,道瓊斯工業平均指數(DJIA)累積升幅超過一成,上周更衝破2萬點,創出歷史新高。主管紐交所運作的John Tuttle,回憶大選當晚、特朗普「爆冷」勝出一刻,心情猶如坐過山車般起伏,「當晚指數期貨(index futures)跌了800多點,我只睡了幾個小時,擔心早上開市後,市場會立即熔斷(circuit break,意指跌幅過大而出現暫停交易情況)」。

Tuttle續說,大選翌日早上,他特意提早回到辦公室,「想不到早上開市時,市場已經由跌轉升,全日收市更大升300多點」。Tuttle指,市場對特朗普當選反應正面,原因除消化了維持多月的不穩定因素外,投資者開始聚焦正面訊息的影響更大,「投資者知道選舉終於結束,接下來可能有更多好消息」。Tuttle所指的「好消息」,圍繞特朗普在競選期間提出,減低企業稅率、放寬市場監管等利好企業政策。不過,在政治層面上,包括其移民及外交政策,運作不到兩星期的特朗普政府,同樣引起大量爭議。Tuttle坦言,特朗普施政仍有很多不確定性,但對於美股前景,他依然感到樂觀,「可以肯定是,未來四年他(特朗普)會減低企業稅、放寬監管,時間會反映一切」。另一方面,Tuttle相信特朗普會為美國市場塑造更好投資環境,包括吸引來自中國企業到美國集資。事實上,紐約已連續兩年失落全球新股集資額市場首位,去年屈居香港及上海之後;Tuttle表示,企業有權選擇上市地點,強調紐約交易所優勢是「有最好司法管轄權、最流動的資本市場、最多元化的投資者」,揚言有信心今年重奪全球IPO冠軍寶座。

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170202/19915671

Next Page