- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

【敗局】創業的8種死法,以及其中的經驗教訓

來源: http://newshtml.iheima.com/2014/0826/145137.htmli黑馬註:i黑馬這幾年接觸過很多創業者,就如同傳說中的一樣,90%以上的創業公司都最終會死亡。其實“死亡”並不可怕,因為失敗就是創業的常態,關鍵是你能否從中汲取經驗,再次邁向成功之路,就讓我們來看看其中最常見的8種“死法”,以及其中的經驗教訓。

新進入的創業者如何盡可能地規避路途上的大坑?作為過來人有哪些經驗和教訓可以借鑒?我們總結了開心網、大眾點評、暴風影音、凡客等創業過程中的八大教訓,前5個是經營層面,後3個是管理層面。一般來說,管理是服從於經營,經營是選擇對的事情做,管理是把事情做對。對創業而言既要選對事情,也要把事情做對,缺一不可

1.照搬國外模式,不接地氣

過去10年的創業大潮中,矽谷一直是中國創業者的靈感來源。在預計成功複制的同時,也需要考慮在中國市場上遭遇水土不服的風險。

近幾年躥紅的創業公司中,無論是預訂酒店剩房的今夜酒店特價,還是面向短租客的愛日租,以及輕博客點點,都在複制美國模式的水土不服中中途折戟,只好另辟他途繼續前行。

即使富有產品經驗的創業者有時候也會跌入同樣的陷阱。曾成功運作校內網的許朝軍創辦了點點網,試圖複制國外輕博客網站Tumblr的輝煌,但事與願違,點點最終沒能達到市場的預期,其他的中國模仿者也都銷聲匿跡。背後的原因同樣是中美經濟和文化背景不同導致的用戶差異。Tumblr式的輕博客代表著小眾文化,但在美國,生活水平高、假期多又喜歡分享的用戶群體大,Tumblr還有國際市場做支撐,這些條件國內的點點網都不具備。再加上微博和豆瓣兩個社交平臺都擠壓了輕博客的生存空間,創業一年後點點網就陷入了艱難維持的狀態。

2. 自己定義的需求不一定是真需求

找準目標用戶的真實需求是創業的第一步。創業者起步階段的市場調研缺少嚴密的數據分析,而是憑直覺判斷,甚至是從自身需求出發判斷市場,這中間往往存在著很大的誤差。

創辦世紀佳緣網的龔海燕是資深創業者。10年前,龔海燕創辦世紀佳緣的緣由是自己找不到對象。10年後,當龔海燕再用這種思維路徑去思考下一個創業方向時,她想到了自己在英語上的痛點—口語不行,決定進入外語培訓市場。但這種從解決“自我需求”出發的二次創業失敗了。

龔海燕起初想切入一個比婚戀市場經濟效益更大的市場,去找更有可能突破的臺風口。但是真正投入這個市場之後才發現困難重重,先是新東方創始人王強認為方向有問題放棄投資,隨後在產品設計、公司經營上遇到多重困難。此後龔海燕放棄了外教口語教育,轉而選擇了基礎教育市場。

要找出用戶真正的需求,不妨參考《精益創業》提倡的MVP(Minimum Viable Product)概念,意即“最簡可行產品”——用最快、最簡明的方式建立一個可用的產品原型,這個原型要表達出你最終想要的產品效果,然後通過市場檢驗,快速叠代調整產品。

3. 曾經的經驗也有可能是“包袱”

創業者過去的成功經驗代表著一段時間的總結,但會陷入思維定勢和路徑依賴。天使投資人保羅 "格雷厄姆總結過創業公司的發展曲線:在創業初期,創業公司往往都處在一個急速上升的曲線,而且這時候創業者還沒有碰過壁,處於“無知的樂觀”之中;但是在經歷了最初高速發展之後,創業公司會面臨越來越多的問題,公司開始進入“創業絕望谷”,多次碰壁之後創業者會進入“有知的悲觀”。大眾點評的二次創業是這個創業曲線的典型代表。

成立於2003年的大眾點評網,在創業的前7年中,一直不溫不火,直到遇上了移動互聯網,才開始煥發青春。2010年,大眾點評開始往移動互聯網方向轉型,其中大眾點評業務上發生的最大變化就是由過去的廣告業務,開始涉足團購等本地生活服務。由於大眾點評通過多年的積累,已經擁有大量商家信息,因此被外界認為是最適合做本地生活服務的公司。

其實模式有很大不同。大眾點評一直是和商家在打交道,過去希望商家在大眾點評上做廣告,這是一種內容或者媒體模式。而團購雖然也是和商家打交道,但卻是希望商家來這里賣東西。這兩種模式看似一致,但實際執行中很不一樣。大眾點評在進入團購領域後,還是按照原來經營慢公司的做法,沒有第一時間快速拓展城市,而且認為三四線城市用戶沒有團購的需求,但後來發現錯了。三四線城市的消費者不喜歡點評或者查找餐廳,並不意味著消費者不希望省錢。

4. 環境巨變固步自封出危機

創業企業的致命危機往往在於當市場變化時沒有及時調整,從而被用戶拋棄。曾經紅極一時的開心網、維絡城都是如此。

當初開心網憑借“偷菜”、“爭車位遊戲”風靡全中國,搶占白領市場,成為SNS市場與人人網齊名的社交網站。但開心網躥紅後,遭遇了“真假開心網”之爭和新浪微博上線兩道坎。無論是山寨開心網的人氣分流,還是新浪微博上線,都讓開心網元氣大傷。與此同時,開心網內部創新不足,在紅極一時之後,沒有超越2009年之前的創新。

主打優惠券業務的維絡城也同樣遭遇了過山車般的窘境。隨著移動互聯網時代的到來,維絡城傳統的打印紙質優惠劵的核心業務逐漸被手機app所取代,面對這樣的環境驟變,維絡城沒能及時調整並開展新的業務。這讓維絡城的失敗幾乎成為了必然。維絡城全盛時期,其在北京的終端設備數量最多時曾超過1500個。但後來,網點只剩下兩位數。隨著終端機器的消失,維絡城公司也從最高峰時的2 000多人縮減到與嘀嗒團合並前的不到200人。

5. 大規模轉型風險高

不斷調整市場定位、重構產品,風險也同樣非常大。把握好“變”與“不變”的度是創業成功與否的關鍵。

垂直互聯網市場的成功者比比皆是,比如旅遊市場的攜程、房產市場的搜房網等,垂直市場成功的前提往往在於:細分市場規模足夠大、標準化程度高以及有一定的行業壁壘。創業者對垂直市場的判斷容易出現偏差,一些垂直市場往往貌似存在機會,但事實上只是暫時的空白,一旦成為橫向整合者的目標,創業者的市場空間就會失去。比如鞋類電商樂淘一度是垂直電商的代表之一,隨著天貓、京東進一步做大,成為橫向擴張能力更強的大平臺,它就被迫開始轉型。

樂淘的轉型選擇從渠道制轉變為買手制,並且經歷了一次次的內部結構大調整、整個供應鏈換血以及變相裁員。做自有品牌的方向本身沒有錯,但在執行上過於極端。原有的鞋類電商平臺被砍掉,新誕生的自有品牌缺少強大的母體支撐。其實本可以在原有平臺運營的基礎上植入自己的品牌,慢慢養,同時去各大渠道分銷。另外,樂淘一氣推出5個品牌的方式也過於激進了。尚顯年輕的運營團隊無法駕馭5個品牌。在一些有著豐富經驗的傳統鞋類企業來看,做一個品牌就非常不易,同時做5個品牌是異想天開。就這樣,樂淘銷聲匿跡了。

創業者選擇方向時,進入一個相對藍海的創業領域是可行的。但這個領域與自身的能力、創業過程中可以調動的資源是否相匹配則是更需要考慮的。創業者往往忽視了後續的資源支撐能力,一旦發現這個方向不可取,只能選擇轉型。公司一再轉型則意味著整體系統風險的隨時降臨。

點心作為創新工場的首個畢業生,一度籠罩著各種創業光環。它是創新工場家族中第一家註冊的公司,也是第一家畢業的創業項目。作為最早殺入手機操作系統市場的創業公司,點心很快遇到ROM的紅海。點心希望和三星等大廠商合作,但最終只有夏普等二線手機廠商同意和它一起試水。與此同時,點心既沒有建立起自己的核心粉絲群,產品版本叠代速度也很緩慢。最終其發現做ROM不是自己所擅長的,隨即從硬件合作生產回到手機軟件Android系統工具優化。在隨後的轉型中,點心又遭遇ROM和Android系統工具二選一的抉擇,最終選擇了Android系統工具的方向,把最早的手機OS產品線打包出售。為了進一步提升自己的商業化水準,2013年年初,點心接受百度的戰略投資,進入安全市場。

6. 快速成長下的過度膨脹和管理失控

比起初創公司的艱難,有另外一類公司作為一個互聯網細分行業(比如電商、團購)的拓荒者,借勢中國經濟和消費崛起,依仗一輪又一輪融資等因素有著完美的開局,但在陡峭增長曲線背後卻隱藏著種種危險:大規模燒錢導致巨額虧損,公司人員極速擴張,素質卻良莠不齊,迷信營銷的力量而忽視更基本的質量問題……公司如同直插雲霄的火箭突然失去動力急速下墜,在高速擴張中,失控的風險急劇增加。

凡客誠品和拉手網便是其中的典型案例。

成立於2007年的凡客誠品,曾經是快公司的典型樣本。“我是凡客”等凡客體風靡之時,2009~2010年凡客迎來了瘋狂擴張,但隨之而來的是巨大的管控漏洞:數億積壓庫存報損、被銷毀或低價出售;由於過分擴張品類,凡客早期清晰的服裝品牌定位逐漸模糊,供應商和質量管理出現失控;人員急劇增加,但很多員工無所事事……在獲得雷軍等投資人的新一輪資金後,凡客開始了一場“小米式的變革”,但越來越多的跡象表明,凡客已經無法通過常規手段收複失地。

拉手網的快速跌落類似凡客。作為國內團購市場早期曾經占據頭把交椅的公司,拉手網從成立到遞交上市申請不足兩年半時間,但在經歷了巨額的融資和高速的發展之後,其為沖擊上市擴大規模和業績,造成內部管理混亂,完全靠燒錢擴大市場份額,在上市受阻後迅速隕落,跌出了國內團購市場的第一陣營。

7. “兄弟義氣”埋下團隊內訌隱患

創業公司獲得風險投資(Venture Capital,簡稱VC)的青睞無疑是獲得認同的可喜的一步,但公司創始人之間以及投資方和公司管理層的關系也變得更加複雜。投資人和管理層之間存在矛盾沖突,以及創始人內部的股權分配失衡,均會增長創業企業的不確定性,母嬰用品起家的電商紅孩子即是一個典型樣本。

徐沛欣、李陽、楊濤和馬建陽幾個好兄弟一起創辦了紅孩子,形成了CEO+3的管理格局,四人性格互補,徐、李、楊、馬四人組成的紅孩子核心團隊的協同作戰能力也成為風險投資商相信紅孩子的一個重要條件。在引入多輪融資之後,從2006年開始,紅孩子創始人之間的矛盾開始發芽。在獲得風險投資後,徐沛欣的話語權逐步加大。此時,李陽、徐沛欣的戰略分歧也在日益凸顯。是繼續專註於母嬰用品市場,還是引入化妝品、3C(China Compulsory Certification,中國強制性產品認證)等品類做綜合B2C(Business to Customer)?李陽堅持前者,徐沛欣堅持後者。

在二人矛盾無法調和後,風險投資方支持徐沛欣,楊濤也選擇站在徐沛欣一方,董事會決定讓李陽和妻子王爽離開。另外兩位創始人也因為內部原因而離開後,創始人團隊只剩下被認為代表資本意誌的徐沛欣。2012年9月,蘇寧宣布以6 600萬美元收購紅孩子,紅孩子變成蘇寧的母嬰頻道。

8. 過於依賴合作夥伴的模式遲早出問題

很多創業者在前期創業的時候都會因為資金準備不足、環境因素等而選擇創業合作夥伴。選擇創業合夥人也是一項技術活,選的如果不好,就會導致創業的失敗。巨鯨便是因谷歌中國而崛起,也因谷歌中國而衰亡。

巨鯨由姚明、姚明經紀人章明基及陳戈共同參股成立,三方出資規模達到2 000萬元。借助姚明巨大的明星效應及音樂正版說服力,巨鯨很快又遇到“貴人”—谷歌中國,雙方一起推出谷歌音樂搜索。這一合作不僅使巨鯨獲得1 500萬美元的投資,更重要的是讓巨鯨獲得巨大資源和收入。

在谷歌中國入股並達成音樂搜索合作後,巨鯨徹底傍上了谷歌中國的大腿,失去谷歌中國技術、流量、資源支持後,巨鯨又一直對谷歌心存幻想,未能拿出有賣點的產品,未體現出新發展思路,導致自身在陷入被動後遲遲無法扭轉危局。2010年,谷歌宣布退出中國,讓一切戛然而止。

另一家公司雲雲有著類似的遭遇。作為一家谷歌精英創辦的搜索引擎公司,雲雲本想依托早期投資方新浪這棵大樹進入社交搜索領域。本來,在搜索市場格局大致已定的情況下,去做社交搜索就有些堂 "吉訶德式的冒險,新浪微博的資源也不能充分滿足雲雲團隊做大的希望,雲雲創始團隊最終只能出走。

文章來源:《教訓:互聯網創業必須避免的八大誤區》,機械工業出版社華章公司,2014年8月出版

起底“準首富”馬雲的第一桶金,以及幕後最重要的人

來源: http://news.iheima.com/html/2014/0907/145514.htmli黑馬註:9月6日消息,阿里巴巴集團向美國證監會 (SEC) 提交招股書更新文件,首次對外公布了招股定價區間為60-66美元,以此估算,即將上市的阿里巴巴估值在1600億美元左右,將成為美國歷史上最大IPO。

如果阿里上市成功,那麽馬雲將成為中國首富。而當年阿里融資之路並不順利,馬雲是如何獲得第一桶金,如何搞定投資人,引進幕後人才,值得i黑馬的創業讀者們學習與思考:

作者:王利芬(《贏在中國》創辦人,多米網創始人)

六分鐘,馬雲融資4000萬美元

就像矽谷流傳著的著名的“餐巾紙”神話一樣:創業者在咖啡館的餐巾紙上塗塗抹抹,寫下自己的創業想法和商業模式,然後拿到了風險投資,阿里巴巴拿到第二筆投資的過程今天已經被渲染為一個“神話”。

馬雲的這個“神話”是用6分鐘贏得孫正義4000萬美元的投資。6分鐘贏得全世界最成功的互聯網投資人千萬美元計的投資,而馬雲和阿里巴巴對此還猶猶豫豫、推三阻四。

馬雲在1999年10月的一天,收到了摩根士丹利亞洲公司資深分析師古塔的一封電子郵件,說有一個人想和他見面,建議他去見見。當時馬雲剛獲得高盛500萬美元的風險投資,正忙於阿里巴巴的建設,便忽略了這封郵件。幾天過後,古塔又打電話催促馬雲,並一再強調這個人對阿里巴巴未來的發展非常重要,要馬雲一定重視。被古塔說得動了心,馬雲決定前往北京見一見這個神秘人物。

來到北京後,古塔才告訴馬雲這個神秘的人物就是孫正義。在此之前,孫正義已經投資了新浪、網易等互聯網公司,並獲得了可觀的回報。此時的孫正義正在北京富華大廈召開一個投資人與經理人的見面會。馬雲與孫正義的見面被安排在10月31日。剛剛完成一輪融資的馬雲可以說並不缺錢,他可以用第一輪融資的資金支撐公司運營一段時間。所以他們談話的時候,馬雲並沒抱著融資的想法,而只是介紹了一下他未來想做什麽。馬雲僅說了6分鐘,在對阿里巴巴完全沒有實地考察的情況下,孫正義決定向阿里巴巴投資4000萬美元,但是他要求占有公司49%的股份。見完孫正義,馬雲從北京回到杭州。與此同時,孫正義的團隊也到了杭州。20天後,馬雲接到孫正義的邀請,赴日本東京與孫正義繼續商談投資事宜。

第二次會面,馬雲提出了3個條件:一、阿里巴巴只接受軟銀一家投資,不再希望其他投資人進來;二、軟銀作為股東,不能只看眼前利益,不顧阿里巴巴的長遠打算,必須以阿里巴巴的發展為重心,也就是說孫正義不要過分幹涉阿里巴巴的運營事項;三、請孫正義擔任阿里巴巴的董事。最後,孫正義投資3000萬美元,占阿里巴巴30%的股份,但是拒絕了出任董事的要求,只同意擔任阿里巴巴顧問。

但是在馬雲回杭州後,經過冷靜思考,他為在日本的決定後悔了:“我要那麽多錢幹什麽呢?真是太愚蠢了。”馬雲擔心軟銀持有阿里巴巴的股權比例過大,管理層股權稀釋後失去話語權。他立刻開始了同軟銀的重新談判,馬雲跟孫正義商量,表示只需要2000萬美元,錢太多在某種層面上來講會是壞事。最終孫正義同意2000萬美元的投資。這對孫正義來說是投資經歷中讓步最多的一次。

2000年矽谷互聯網泡沫破滅,納斯達克科技股紛紛大跌,此時再從市場上融資已經非常困難。但是憑借著這筆融資,阿里巴巴度過了隨後而來的互聯網寒冬。

馬雲時刻保持高度清醒,他知道錢是工具,不是目的,就好像他在《贏在中國》的節目中對選手說的那樣:“永遠不要讓資本說話,讓資本賺錢。讓資本說話的企業家不會有出息,最重要的是你讓資本賺錢,讓股東賺錢。如果有一天你拿到很多錢,你堅持今天的原則,做你認為可以賺錢的事,我相信有一天資本一定會聽你的。”

這看起來是一個悖論,但卻是一個有用的道理。在高盛投資阿里巴巴500萬美元兩個月後,軟銀要投資阿里巴巴,但這次投資並不是找投資人獲得的,而是馬雲跟孫正義的一次見面。他講了自己對互聯網的理解和對電子商務未來在中國的發展。六七分鐘後孫正義就聽懂了,馬上要馬雲拿4000萬美元,馬雲竟然說不行。為什麽孫正義在那麽短時間內就決定給他錢,有兩個最重要的原因:一是馬雲要做的事情是讓孫正義完全看到了未來前景的事,對互聯網未來的看好是孫正義超出普通投資人的最重要原因。二是當時的馬雲並不是以一個急需錢的創業者的身份出現的,因為此時他口袋里已經有高盛等機構投資的500萬美元,所以他在跟孫正義講時,是一個正常的交流互聯網前景的狀態。這樣一個輕松的狀態讓他沒有心理負擔沒有壓力,交流起來輕松自如。在這種狀態下當然能完整地表達自己的想法。

馬雲背後神秘的隱形人

世界上很少有一個人如此富有卻如此低調。走在大街上不是的熟人的沒有人會認出他來。1999年他的年薪是百萬美元,但他居然主動放棄,到了一個每月只拿五百塊人民幣的地方。

1999年,馬雲正在為阿里巴巴的發展尋找風險投資,蔡崇信代表Investor AB公司與馬雲談投資合作,最終合作沒有談成。在談判的第4天,蔡崇信突然對馬雲說:“那邊我不幹了,我要加入阿里巴巴。”

蔡崇信當時的收入,用馬雲開玩笑的話說就是“可以買下幾十個當時的阿里巴巴”。

在蔡崇信加入的時候,阿里巴巴正在準備成立公司,蔡崇信在加入的時候就任CFO,並開始著手註冊公司。他為18個創始人準備了一個完全符合國際慣例的英文合同,上面明確了每個人的股權和義務,合同做的滴水不漏。蔡崇信的到來,使阿里巴巴開始真正的規範化運作。阿里巴巴的最初股權結構是他用手寫出來的一個憑據,蔡崇信在小黑板上給阿里巴巴的同事們解釋股權、期權和財務制度。他搭建了一個公司清晰的利益分配形式。這一點十分重要,因為創業者往往不會分配股權,往往有許多創業公司在這一點上做得不好讓公司全軍覆沒。

在公司的運作中,有幾種人是難以在團隊中培養的,一種是懂資本的人才,其他是財務、法律人才。因為這幾種人才不僅要懂專業,而且需要經驗。

第一,高盛等這樣國際一流的投資機構在1999年投資阿里巴巴,蔡崇信起到了極其重要的作用。

第二,在與孫正義的融資過程中,蔡崇信三次說“no”,得以讓阿里巴巴拿到了一個好的投資價格。

第三,阿里巴巴B2B2007年在香港上市,以及後來的一系列戰略布局性質的收購兼並都是他起的直接作用。

蔡崇信毫無疑問是阿里巴巴最重要的人之一。

蔡崇信毫無疑問也是阿里巴巴重要人物中最少接受媒體訪問的人之一。

阿里巴巴始終將蔡崇信隔絕於媒體之外。至今為止,蔡崇信也只接受過少量英文媒體的采訪。原因可能是公司認為擁有海外背景的蔡崇信,會讓西方媒體感覺到更親切。但對於包括我在內的很多中文媒體提出的采訪要求,阿里巴巴都會禮貌地拒絕,稱蔡崇信從來不接受采訪。

如果只能有一個人來代表公司,讓所有媒體的聚光燈都打在他身上,讓他接受所有的贊譽和毀謗,讓他成為公司的象征物來接受所有針對公司的批評與指責,那麽這個人只能是馬雲。這是創始人的宿命,也是創始人的責任,哪怕他最重要的合夥人也替代不了這個角色。因為對於公眾輿論而言,公司只能用一個聲音講話,太多的聲音,只會讓這個公司的形象變得模糊。

在幾乎所有需要聆聽阿里巴巴的聲音的時候,蔡崇信都會安靜地向後退一步,這正是克制。他和阿里巴巴都知道,他扮演的最重要的角色是什麽。

跨國討債,馬雲討出第一桶金

馬雲第一次接觸互聯網源於一次美國之行。

1995年,杭州要修一條通往安徽阜陽的高速公路。美國的一家投資公司也參與到這個項目中,但在項目進行的一年時間里,該公司卻遲遲沒有按照合同支付投資款。杭州政府聘請馬雲到美國同該公司接觸。那時馬雲被稱作“杭州英語最好的一個人”。

帶著政府的委托,馬雲擔任起了前去美國翻譯和協調的工作。可到了美國之後,馬雲卻發現那是一家騙子公司,不但無意合作,甚至希望馬雲能跟他們一起來詐騙中國錢財。當馬雲表示出不願意的姿態時,他們將馬雲軟禁了起來。無奈之下,馬雲只能佯裝妥協,再借著需要考察其他項目為由離開。馬雲後來提起這事:“簡直就是一部典型的好萊塢大片,我到了美國被黑社會追殺,我的箱子現在還在好萊塢呢。”

在機場準備買機票回國的馬雲突然反悔了,他思考再三,覺得既然來了就不能輕易放棄。馬雲想起自己國內的一個同事提過他的女婿在西雅圖和人合夥創辦了一間互聯網公司,他到西雅圖找到那位同事的女婿Sam所在的VBN公司,親眼見識了互聯網的世界。

馬雲發現,人們可以通過互聯網搜索到非常多的信息。但是,他也發現在網上搜索不到任何一條有關“中國”的信息。互聯網在中國市場上還是一片空白,這讓馬雲興奮不已,他覺得已經找到了下一步要做的事情了。

他決定跟VBN合作。回國當晚,馬雲就邀請了24位交情很深的朋友來聊互聯網。但當時互聯網在中國仍是陌生的詞匯,24個人里面僅有1人認為可以試試。大家的不贊同並沒有動搖馬雲做互聯網的想法。一周後,他與妻子張瑛商定創辦互聯網公司。創業所需的10萬元由他們四處籌借而來。1995年5月9日,中國第一家商業網站“中國黃頁”誕生。

本文節選自《穿布鞋的馬雲》一書,作者王利芬,李翔。由i黑馬發布,轉載請註明出處。

格隆:為何如此篤定環保行業?以及環保標的之第三駕馬車

來源: http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2582&extra=page%3D1|

本帖最後由 晗晨 於 2014-9-21 19:24 編輯 格隆:為何如此篤定環保行業?以及環保標的之第三駕馬車 作者:格隆 Christeen I、“先行業,後公司”、“追尋有趨勢的價值” 長期跟蹤格隆的朋友都知道,格隆的投資理念一貫很強調兩點: 1)、“先行業,後公司” 多數人選擇標的,不外乎自上而下與自下而上。自上而下,由宏觀著手過渡到最後標的,太過高大上。宏觀變量實在太多,你得把諸多變量參數整合到一個估值模型里並最後甑選出標的,難度太大 。饒是格隆大學學了10年經濟學,也從來把這種自上而下的選擇方式視為畏途。學過高等數學的都知道,一個方程里超過3個變量基本就無解了,或者有無數多個解。模型里任何一個參數變量發生變化,都極可能導致最終結果差之毫厘謬以千里,甚至南轅北轍。所以你能看到,宏觀研究與投資策略研究一般都是分開的,你也看到凱恩斯這樣的經濟學大家宏觀理論在現實中獲得極大成功,但他做證券投資幾次讓自己接近破產; 自下而上,直接從微觀企業標的入手會更有效一些,但完全的自下而上很容易陷入一葉障目,盲人摸象的尷尬境地。 從中觀行業角度出發,把握住行業的基本趨勢與脈絡,這個事在我們能力範圍之內的:簡而言之,做投資需要做的是尋找一塊沃土,然後在沃土里種任何莊稼,基本收成都會八九不離十。如果你很不幸選擇了一塊鹽堿地,也許你很努力了,但最後可能只是多收了三五鬥,甚至顆粒無收。 環保行業就是目前看得見的沃土。 2)、“追尋有趨勢的價值” 首先是有價值,這是底線。但在證券市場,價值並不始終在價格上同步反映出來,如果沒有天時地利人和的綜合環境,沒有合適的催化劑,你看到的低估價值可能會被低估很久很久:是的,“懷才如同懷孕,時間久了,總是會被人發現的”,但最大的問題是,你並不確定明天與意外,哪一個先來,你也無法確定你的耐心是否能足夠支撐到春風又綠江南岸的那一天。對投資而言,“長期我們都死了”。 所以,風刮起來的時候,價值才有價值,甚至豬也會飛。沒有風,鳳凰與雞並沒有本質區別。現在,環保行業就處在這種“有價值,也有風”的階段。所以格隆近期在文章以及個人微信里一再強調:除了環保,還是環保。除非你與錢有仇,否則對環保行業就不能視而不見。 II、為何篤定是環保:選擇經濟下臺階,還是選擇崩潰? 很多人把環保行業大風刮起,簡單理解為是中央政府對過去粗陋經濟發展方式破壞環境欠賬的還賬,這種理解太過粗淺,是完全沒有搞懂中國經濟目前面臨的險惡境地,以及政府幾乎背水一戰的嚴峻:中國過往那種依賴高投資、高耗能、低人力成本、低環境破壞成本的“兩高兩低”的模式不是難以為繼這麽簡單,而是必須果斷叫停,否則該短板的繼續短板,該過剩的堰塞湖行業繼續過剩,水位繼續上漲,累積下去,國民經濟會崩潰!叫停傳統經濟增長方式當然會讓經濟增速下一個臺階,但如果在經濟下臺階與經濟崩潰兩者之間二選一,答案是顯而易見的。 在單純追求經濟速度和數字的年代,環保只是塊遮羞布而已,需要的時候,政府會拿出來遮遮羞,根本不要指望有投資沖動的地方政府會考慮環境。現在完全不同了,中國經濟這架馬車繼續按照老路狂奔下去,前面就是看得見的懸崖——借用好萊塢一部經典電影名字,就是“末路狂奔”! 那麽,如何遏制地方政府這種環境破壞型的危險粗放經濟增長方式與慣性沖動?靠政治動員?靠說教?靠覺悟?靠下派工作組人盯人?通通沒用!唯一的辦法,就是中央政府規劃和開放一條新路,這條路能夠一箭雙雕:既對過往那種經濟增長方式形成一個不可逾越的硬約束,讓地方政府強行做只會吃力不討好,同時又能引導、刺激和培育新的經濟增長動力的崛起與形成——這條路,或者這個硬約束只能是環保指標。除此之外,別無他途。換句話說,強調環保,不是ZF覺悟突然高到了哪里去,而是安身立命,涉及生死的必須選擇,是中國經濟的逃生之門! 這就是克強總理在9月10日達沃斯論壇上著重強調環保的原因。很多人讀克強總理達沃斯論壇講話,急功近利地把註意力放到了所謂“新常態”、“寬松”、“降息降準”這些敏感詞上了,反而忽略了最重要的一個信息:克強總理明確暗示要借助環保硬約束來淘汰落後產業,並用了“宣戰”這個罕有的詞來強調環保。在此格隆把克強總理大記者問的原話一字不漏摘抄在此: “我說向汙染宣戰,就是我們要用決戰決勝的信心、措施來治理汙染。 對中國來說,最突出的問題是水、大氣和土壤汙染,它直接關系到人們每天的生活,直接關系到人們的健康,也關系到食品安全。所以,中國政府必須負起責任,向這幾個重要領域的汙染進行宣戰。” “但是,這並不是一天能解決的問題。中國有句俗語叫“冰凍三尺,非一日之寒”。我們不僅要進行社會動員,而且要完善治理汙染的法規體系,加大執法力度,讓違法者付出高昂的成本,同時還要激勵企業通過創新來實現節能環保。” 你剛才提到“如何處理好治理汙染與穩定增長之間的關系”,這之間的確有矛盾。尤其對發展中國家來說。但我們必須走一條新路,就是要在發展中保護、在保護中發展。關鍵是要淘汰落後產業,發展新興的節能環保產業,爭取讓新興的節能環保產業能夠跑過淘汰落後產業的速度,也希望在座的各位企業家能夠參與中國節能環保產業的發展,這是中國未來一個巨大的市場 在格隆看來,中國未來3-10年將迎來環保板塊的黃金周期,類似“水十條”這樣的環保行業扶持政策會不斷頒布,這就是格隆為何反複分析環保行業與其中標的的原因。還是那句話:除非你與錢有仇,否則對環保行業就不能視而不見。 III、環保行業三駕馬車之北京發展(154):在最好的時機進軍環保 前期格隆匯已經遴選出了環保行業中的主要標的,大部分都是做了粗略分析,對綠色動力環保(1330)、康達環保(6136)等則做了連續深度分析。未來格隆將繼續對其他有意思的環保公司繼續剖析,本期我們對另一個標的做深度展開:北京發展(154)。北京發展(154)的確定性明顯沒有綠色動力(1330)高,但想象力的彈性似乎不算小。 在眾多環保細分板塊中,格隆傾向認為固廢處理將經歷最快速、持續並穩健的發展。香港固廢上市公司中,光大國際(257 HK)為其中龍頭公司,其他包括首創環境(3989 HK)、東江環保(895 HK)以及新上市的綠色動力(1330 HK)等,另一個就是我們今天要解剖的北京發展(154 HK)。 北京發展有如下一些核心看點需要註意: 1)定位為北控的固廢處理平臺,母公司註資成快速成長捷徑 北京發展(154 HK)大股東為北控,過往的業務為教育交通IT服務,自12年開始重新戰略定位為北京控股(392 HK)旗下固廢處理的核心載體,從而構成北控集團天然氣、水處理、固廢處理三足鼎立的態勢。北控集團早於2012年下半年宣布將在2013-2015年內以可轉債形式註資35億港元予北京發展(154),為北發提供充足資金從教育交通IT服務逐步轉型成固廢市場最有影響力的龍頭公司之一。北發(154)以共20億人民幣收購KCS及海澱固廢項目後,目前擁有4,500噸/天合約產能,其中北京海澱項目為旗艦項目,單廠垃圾發電能力達1,800噸/天。公司未來致力收購各類固廢處理項目包括垃圾發電、餐廚垃圾、危廢處理、垃圾循還利用項目等,並將采用多種工藝技術包括爐排爐、流化床、厭養法等等。目前還有數個幾百噸項目在談中,不考慮資產註入,預計2015年下半年垃圾發電合約產能將可增加至6,000-7,000噸/天,屆時產能將完全可媲美其他主要一線競爭對手約8,000-9,000噸/天左右的產能(請參閱格隆匯網站上格隆對1330綠色動力環保,以及垃圾發電行業主要公司產能的詳細分析)。 除擁有母公司的現金支援外,北京控股固廢項目的資產註入將提供北發成長的快速通道。北控旗下北控環保目前在手項目有8200噸的固廢處理產能,另有2,000-3,000噸/天產能在洽談中。項目布局全國各省,未來確定將註入北發層面。若將母公司的1,2000-1,3000噸/天產能納入計算,未來北發(154)將擁有18,000-19,000噸/天的龐大產能,而且很多都是1500噸、2500噸的大項目,已穩穩躋身垃圾發電前十強之列。(見下表)

2)借鑒兄弟公司發展模式及協同效益有利北京發展的全國布局 上陣父子兵,兄弟多了好打架!毫無疑問,母公司北京控股強大的國企背景與網絡,以及北控系下眾多公用事業領域的兄弟公司會成為北京發展(154)最有利的發展基石。北控集團資產遍布能源、啤酒、科技、投資等行業,旗下北京控股(392)更是以清潔能源環保的綠色綜合性企業定位,持有44.17%的北控水務(371HK),22.44%的中國燃氣(384 HK)以及50.46%的北發(154)。在管理架構上,母公司環保相關的管理層如CEO/副總裁等已逐步到位北發層面, 為未來北發的迅速成長期起鋪墊推動作用。相比同業桑德,上實,首創,天津,及粵海集團等不一樣的管理風格,北控集團的管理風格更趨於面向市場化及積極靈活,沿用同樣管理手法可大大增強北發在未來中短期內成功的高機率。 除得到北控的全力支持外,其兄弟公司北水是全國最大的汙水處理營運商,在全國各地擁有301個水廠,而中燃也在24個省市擁有燃氣項目,如此廣泛的公用事業項目,確保了北控系與各地政府良好的合作關系。北發必然會借助由姐妹公司的影響力,在贏取新項目上發揮協同效益。同時也可借鑒北水的成功案例,在未來1-2年內產能迅速膨脹,並培養出自己獨立的融資能力以支持後續發展。 在格隆看來,北控的體制是國企環保企業里最優秀之一,管理機制非常靈活。業內對北控系作風的評價是:北控要麽不玩,一玩就要當老大。回顧北控系這5年來的資本運作路徑可以發現,“換股吸收合並”是其一貫路數,可謂屢試不爽:通過發行新股和可換股債券,實現與目標公司換股,達到合並吸收目標公司資產、補齊產業鏈短板之目的。2008年涉足水務領域如此,如不出意外,2013年涉足固廢領域依舊將重抄捷徑,北京水務(371)曾經走過的路,就是未來北京發展(154)會再次複制的路(格隆順便提醒一下,北控控制了另一外一個殼公司2389正峰集團。他們想幹嘛,我們不妨拭目以待)。 3)融資成本優勢優化項目最大回報 固廢處理行業對自己要求大,因此除了項目運營管理經驗外,重要的一看與政府周旋拿項目的能力,二看融資能力與融資成本。無論註資還是收購,目前北京發展(154)要求的新項目回報在10%水平左右。相比國內同行面對6-7厘的項目融資成本,北發可利用香港上市平臺享受明顯的貸款成本優勢。境外資金目前可帶來約4-5厘低廉的貸款利率,以典型垃圾項目1/3:2/3的股本:債務比例作粗略計算,相比6-7厘的貸款利率,4-5厘的貸款成本可迅速提升項目有效回報率3-5%。隨著公司規模逐步茁壯,未來北京發展將確定形成獨立的融資能力,持續支持產能擴張及提高項目回報率,形成強者越強的格局。 4)其他一些有意思的看點與OPTION A、公司這次的中報花了很大篇幅在說固廢業務,只是在結尾首次提到要積極調研科訊科技產業的重組方向,聯想到公司8月19號剛剛2200萬出售了虧損的中國信息科技股份,預示著公司應該很快要剝離虧損業務。公司表示正在及有意磋商固廢業務,亦透過自主發展和戰略收購以收購迅速占領市場份額; B、上月新上任的行政總裁柯儉,為北控環保的董事長,本身是註會加註稅,2013年8月剛加入北京發展。要註意到此人是2011年進入北控水務(371)董事會名單,然後北控2012年就完成了對北控水務(371)的註資,這理所當然會讓人猜測: 1、此人是資產註入的穿針引線人或操盤者? 2、北控環保註入北京發展(154)的進程會很快? C、北水(371)旗下也有部分固廢處理業務。考慮到北控對旗下幾個平臺的明確分工,這部分固廢業務未來也有望註入北京發展(154)。 IV、簡單看看估值 不計算北發目前還未拋售的教育及交通軟件服務資產,根據母公司已確認的1.0萬噸/天固廢處理產能,加上北發自己已確定在手的4,500噸/天的固廢處理產能計算,固廢處理總產能可達14,500噸/天。我們可以用兩種方法算估值: 第一種:以簡單的模型設定 1)每噸40-45萬人民幣投資成本 2)30年營運期 3)2/3項目債務 4)6-7%的銀行融資成本 5)每噸垃圾基本280度發電量 6)現有股本15億股 粗略估算, DCF估值為每股HK$4.88。如再加上在談的3,500-5,500噸/天項目,總潛在產能可達18,000-20,000噸/天。以同樣邏輯計算,摒除發新股因素,DCF估值為每股HK$6.05-6.70,較目前價格有約100%溢價。但如果北發增發新股以換取新項目,此DCF股值將會被稀釋。 第二種,見本文第三部分圖表,保守假設北控環保再談項目統統談不成,只是在2015年註入8220噸在手項目,則北發產能12720噸,15年全年能產生月4億利潤,不考慮增發攤薄,簡單按光大國際估值給予8折折扣,對應也有約100億,離目前市值也有約100%的溢價。 V、風險點 1)、母公司資產尚不完全成熟 目前北發母公司的固廢資產尚未完全成熟,不適合一次性註資,若強行提早註入低回報資產未必對北發有利,估計未來6-12個月內還需進一步培養; 2)、註資生變,或者資產註入時間表後延 不像綠色動力環保(1330)的項目都在手,北京發展(154)的項目大頭都還在體外,需要註入。一旦註資生變,公司價值會大打折扣。 3)、增發或者可轉債攤薄效應 北控只持有50%的北發控股權,若北發要發新股購買第三方項目,將稀釋北控最大控股地位,直接影響管理架構。在購買第三方項目以及獲取母公司的固廢資產的兩個選擇中,北控需要利用可轉債以及捆綁式註入固廢資產控制及維持其擁有超過五成控股權的大股東地位,避免太多攤薄效應,因此在實踐上需要花費更多時間。好在北控是此中老手,以前經常幹這類活(北水就是最明顯案例),相信已經駕輕就熟。 |

投資體系的思考:關於能力圈以及安全邊際

來源: http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2851|

本帖最後由 港仙 於 2014-9-29 18:27 編輯 投資體系的思考:關於能力圈以及安全邊際 作者:格隆匯 滾雪球 看格隆兄的文章也有快一年時間了,格隆匯的各大寨主和研究員也發了不少文章,受益匪淺。直接也想自己寫點東西,但是覺得很多財務和估值,還有基礎的東西還沒有自己弄明白,所以一直沒有發過報告。最近嘗試自己梳理了一些基本的概念,分享給大家,歡迎大家拍磚。 對於一個資金規模比較大的基金或者賬戶來說,最關鍵的就是投資體系還有風險管理。投資體系的話我認為一個是能力圈,這個是定性的,還有就是安全邊際,這個是定量的。 就是說每個人的認知能力和範圍都是有限的,能力圈可以擴大但是也不是沒有邊際的。對於普通投資者來說,食品飲料等消費品還有互聯網等等日常接觸的比較多,對於有一定商業嗅覺投資者來說比較容易感知。當然了,能力圈不應該被限定住,能力圈是可以慢慢擴大只是不能沒有邊際的。 如何理解能力圈邊際這個問題,我認為是有一個優先級的順序,對於傳統行業來說一個強勢品牌在消費者心智中的地位不是一朝一夕的事情,一個已經被證明優秀的公司繼續優秀下去的概率要遠高於一個現在默默無聞的公司崛起的概率。定性的角度不得不引入一個護城河的概念, 在激烈的商戰中,一個企業如何長期的經營發展,必然要有一定的壁壘抵禦業內還有想要進入這個行業的新資本的進攻,對於護城河的識別至關重要。 我們來嘗試對護城河進行一下歸類: 1、在消費者的心智中形成了一種特殊的情感或者認識,比如需要一個品類的時候我們就會潛意識的想起一個品牌比如說王老吉和加多寶之於涼茶,可樂和雪碧之於碳酸飲料,高端手機之於蘋果,醬香型白酒至於茅臺等等。 2、政策性的壁壘,例如我們國家並沒有放開電信運營領域,所以電信運營的利潤肯定是流向三大電信運營商的。這里面我們再引入一個特許經營權的概念,這里面最有利可圖是政府特許給一個企業在摸個特定範圍內經營某種特許業務的權利。比如中國燃氣(00384)在20幾個省份的幾百個城市都擁有20,30年的獨家的燃氣特許權。還有澳門的賭場,這幾年澳門賭場生意大好,但是賭場牌照一共就6張,其他的賭場必須要把場地給這六家有牌照的企業來經營。 3、技術壁壘,比如歐美大型醫藥企業的創新高,這都是需要幾年到幾十年的研發臨床試驗過程的,一旦這種新藥上市,效果大大好於目前的藥品,這麽短期內很難被替代。但是值得提一下技術壁壘並不是一個十分可靠的護城河,特別是IT領域,更新換代太快,還有這個領域的認知對於沒有足夠專業知識的投資者來說門檻較高。 4、網絡效應。 微信,QQ,facebook等就屬於這個範疇,我們身邊的人都在使用這個軟件,你不使用的話就無法和他們交流,用的人越多網絡效應越強,越難被替代。 5、還有就是規模效應,一個投資項目幾百個億,一些制造業企業上馬的項目幾百個億,如果不是非常業內的團隊是無法複制的。 6、高的轉換成本,大家都是使用微軟的操作系統,讓用戶短期內再去學習新的操作系統是使用,讓開發人員短期內開發出大量新的操作系統下的相關軟件不現實。還有很多行業的軟件,企業信息化管理軟件ERP,甲骨文的數據庫軟件oracle等等都需要使用軟件的人員有大量的學習和適應的時間,他們斷然不會隨便去更換使用的軟件。 還有其他護城河無法一一列舉,對企業護城河的識別對於長期投資來說至關重要。但是有些護城河的識別並不容易,因為每個人的知識框架也就是能力圈各不相同。值得指出的是,很多企業的護城河的形成並不是一朝一夕的事情,是需要一個長期積累的過程。 比如QQ和微信這樣的軟件,用戶越多它的網絡效應越強。 這個我們再把護城河這個概念 引申一下就是著名的波特五力的概念,定性的評估一個企業我們應該從這五個方面的角度出發:供應商的議價能力,購買者的議價能力,潛在替代品的威脅,潛在進入者的威脅,還有同行之間的競爭。 有個定性的選股的框架,我們再來看一些幾個簡單的定量的選股的標準。我更喜歡嘗試這些定量模型別後的原理而不是這些死公式,投資行業要的是模糊的正確,而不是精確的錯誤。 一、DCF,自由現金流折現的模型,一個企業的價值=未來所有自由現金流的折現,所以我們認為永續期越長的股票其內在價值就越高。自由現金流的概念,是可以自由運用的現金流,是用運營的來的利潤扣除維持現有運營所需的資本支出和稅金以後的余額。像房地產企業利潤的很大一部分必須用在買地這個資本支出上面,不然沒有辦法維持甚至擴大現有的運營利潤,不但利潤必須大量留存,而且再融資攤薄原有股東權益的需求強。相比之下價值相對穩定器的飲料企業大量並沒有太大的資本支出的需求,即使有設備投入擴大產能,這個支出相對企業賬面現金的比例一般來說也不會太高,這樣的企業一般來說估值都會更高。 二、PB市凈率的角度出發,有個公式PB=PE*ROE,在PE一定的情況下,一般來說更高的凈資產收益率就對應更高的市凈率。資產相對利潤來說波動更小,一般來說利潤波動很大的周期性行業用市凈率來估值比較合適,比如礦業股,金融業,航運,運輸業等,這些企業在行業低潮的股價底部的時候PB一般都在PB0.5以下(香港美國等成熟市場)。 三、市盈率估值,同樣的我們看公式PB=PE*ROE ROE=PB*投資收益率(收益率=投資市盈率的倒數),PB=1的時候,凈資產收益率就等於投資回報率。 凈資產收益率一定,保留盈余全部做再投資,複合增長持續10年,折現率為10%。 參照標準:對一個保留盈余完全再投資、凈資產收益率為10%的企業來說,其凈利潤的增長率等於凈資產收益率,10%的折現率,公司的價值應等於凈資產。即市凈率等於1,市盈率等於10倍。 則與凈資產收益率相對應的合理市盈率,如表:

假定PB為1,這時候投資收益率就等於ROE。 一般成熟市場的價值股派息比率在70%,特別是沒有太多資本支出需求的企業,這些企業的利潤沒有留存的需求,有時候派息比例甚至可以達到100%。 市場短期的估值和利潤往往都是飄忽不定,股價隨之大起大落,但是股息收入確是實實實在在的,我們若可以選擇一定股息率(3%)以上的股票買入並長期持有是投資組合中比較穩妥的配置部分。一部分平時估值高高在上的白馬股在遭遇短期利空,估值大幅下行,但是經過具體分析我們認為長期來看企業是盈利水平是可以恢複的,這時候往往也給我們提供了合適的買入的機會。 當買入被套的時候我們可以通過股息來抵消一部分的浮虧,股價進一步走低的時候,如果利潤不變派息率還會進一步的提高,源源不斷的現金股息為投資本金提供了一定的安全保障。 值得指出的是這個投資方案的一些噪音必須被去除,一個股票的市盈率低,隱含著市場認為企業未來的利潤無法長期保持在這個水平上面,所以給出較低的估值。市場這樣的預期,有時候是有效的,有時候是無效的,對此還是要結合具體的企業來看。有幾種情況: A、如果企業的營收下降的話,那企業是無法長期保持在現有的利潤水平的,雖然短期內可以通過降低成本的方法保持凈利潤,但是長期來看是無法這樣的,成本的下降是有限度的。 B、現金流,特別是經營性現金流是否減少,利潤是通過了會計處理得到的I數據,但是現金流是實實在在現金收入和支出,像這兩年服裝和鞋業的部分上市公司光看利潤還不錯但是營收持續下降,經營性現金流為負。營收賬款周轉率和庫存周轉率持續下降,這樣的企業往往還未到適合投資的時機。 C、在港股市場有一些小股票,在市值比較小的時候,一個是流動性比較差,關註的人很少還有一個是有時會被市場質疑財報造假,所以估值比較低。香港市場上面的幾十倍的牛股往往是這樣產生的。 這些股票利潤不斷上行,同時市場認為沒有造假或者有長期發展空間的時估值得到大幅的上行,投資界有個名詞叫戴維斯雙擊,指的就是估值和利潤同時上行帶來的乘數效應。 D、市盈率中對應的一次性利潤應該被剔除掉,利潤應該對應的是通過經營得到的利潤。 四、市銷率 營收/市值 什麽時候用市銷率呢?相對於企業的利潤來說營業收入要穩定得到,一部分企業前期有營業收入卻沒有盈利,因為資本支出太大了,折舊和攤銷很多,但是這些企業的經營性現金流是正的,市場認為企業營收擴張到一定程度,規模效應會顯現出來,跨過盈虧平 衡點,運營利潤率會得到大幅的提升,這時候凈利潤也會大幅上升。比如京東和亞馬遜,前期資本支出的規模巨大,企業處於虧損狀態,這時候沒有辦法用市盈率估值,但是這些企業的營收規模每年增長幅度巨大,用市凈率來估值又顯得過於保守,所以一般采用市銷率估值。 關於市場的選擇,真正有競爭力的互聯網企業一般都選擇到納斯達克或者紐交所上市,因為他們一直是拿著美元融資在發展的,對於還沒有盈利的互聯網企業納斯達克有大量的科技基金跟蹤,也比較可以或者高的估值,拿到高的融資額度,二次融資不管在額度和速度上面也較之其他市場要來的更多更快。 A股市場雖然不斷在改革,但是資金還是偏向於炒作題材股和重組股,這和市場的資金結構有關系,更主要是還是缺乏足夠的代表中國新興經濟的高成長性的企業。另一方面藍籌股的估值顯得偏低,一方面是中國現在真實是融資利率偏高,還有一方面整個市場也不是足夠的有效。但是若這部分藍籌回到估值中樞以後,是不是能夠提供足夠的穩健成長性,這樣才能有足夠盈利讓我們持續的持有。 B股的話,這兩年已經有一部分企業轉板到A股或者H股上市。B股場內資金較少流動性差,所以估值偏低,但是有部分企業實際上是比較優質的,同股同權買低不買高,同樣的企業我肯定是選擇估值較低的股票來買入。 港股,資金總得比較青睞大的企業,小公司經常無人問津,信息不夠透明,老千層出不窮。但是市場還是比較有效率的,應該是長期都存在大量的投資機會,這是我投資的重心。除了互聯網以外,基本上中國有比較好的發展的行業都可以在香港市場上面找到估值可以下手的標的,值博率較高。 市場一直喜歡追逐高速增長的行業中的成長股,成長股的業績有高的增速,但是成長股的估值由於資金的追逐往往頂在一個非常高的位置。市場會一直要求公司有超預期的表現,一旦公司的業績不達標,股價很容易出現估值和利潤雙殺的乘數效應。所以對於成長股的把握並不容易,有部分成長股業績連續出現超預期的表現,但是這里面往往有很多不對稱的信息,如果信息是對稱的就不會股價在短期內大幅波動。選擇一個高速成長的行業,同時行業的集中度又在升高,小部分的幾家公司能夠分享到行業的超額利潤,在這樣的企業就是真正的優質成長股。但是能夠長期持續的高成長的企業和行業是非常有限的,即使存在這樣的行業,如何在行業的高速增長中博取超額的利潤,就要求一個企業不但有優秀的產品和服務,還要求有優秀的管理執行能力。對於行業,就需要我們有足夠的行業資訊和宏觀判斷能力,對於具體企業需要對管理層進行持續跟蹤,對於一個成長性企業,很大程度上管理層特別是CEO起了決定性的作用。 從企業財報中我們可以看到企業對未來的目標規劃,也可以看到過去企業做的規劃是否有執行到位,如果沒有的話管理層作何解釋,一個企業的管理層是否誠信可靠是我們首要必須考慮的。短期未必有足夠的閱歷和渠道進行管理層持續跟蹤,但是長期如果想要在追逐成長股上面有相對高的確定性,這是很必要的步驟。 在一些增速比較低甚至0增長的行業,往往卻也容易出現牛股。這些行業的企業估值一般都較低,一個低增長的行業甚至零增長的行業在洗牌的時候,大量小企業,利潤率較低的企業面臨破產倒閉,有競爭優勢的大企業可以趁機擴大市場份額,降低成本。在度過行業的低潮期的時候,行業的集中度會升高,龍頭企業的營收和利潤率都會得到提升。估值也會得到大幅的提升,估值和利潤的雙升也就是戴維斯雙擊就形成了牛股,彼得林奇稱之為沙漠之狐。 傳統行業的信息比較清楚,行業中的優質企業的競爭優勢已經形成,這些具體的競爭優勢也是公開信息容易收集查詢到的,這樣可以降低信息的不對稱性,提高預判的確定性。值得指出的話,無論一個企業多麽的優秀,都有可能發生沒有辦法預見的黑天鵝。一個相對低廉的估值可以很大程度對沖掉企業經營過程中不確定性的風險,為股價提供一個安全邊際,另外組合投資也是防範單一企業黑天鵝的一個重要環節。 |

即時通訊的未來:加密、支付、媒體以及廣告

來源: http://newshtml.iheima.com/2014/1124/147910.html京東商城增長前景樂觀 受益於第三方平臺以及平臺擴張

來源: http://www.guuzhang.com/portal.php?mod=view&aid=770|

京東商城增長前景樂觀 受益於第三方平臺以及平臺擴張 作者:王曉滌 京東商城 (JD US) 增長前景樂觀 受益於第三方平臺以及平臺擴張,預計2014-2016年強勁收入增長可維持 。 自建物流將提高第三方賣家物流服務標準 ,長期可實現規模經濟。 上調盈利預測,維持買入評級,看好公司長期發展 事件,投資策略及建議 我們上調收入和盈利預測,以反映第三方平臺的強勁增長 價到33美元,基於發達市場電子商務同行平均估值水平-1.6x2015P/S,盡管預計2014-2015年京東仍然虧損,我們對京東的長期發展持樂觀態度。我們認為京東通過擴大規模,而非重視短期盈利的策略 頭地位得到鞏固。 我們的解讀 我們在10月21日發布的京東首次覆蓋報告中指出:京東的核心競爭力在於其自建的物流服務,目前可滿足30%的第三方賣家的物流需求。在2017年公司自有的“亞洲1號”項目完工之後,京東將能夠提供比其他電商企業更多的標準化物流服務,進而獲得規模經濟和更高的客戶滿意度。我們註意到, 單筆訂單成本已經在2014年第三季度下降至人民幣11.9元,2014年第三季度公司Non-GAAP凈利潤錄得人民幣3.7億元,遠超市場預期(凈虧損),因為公司在三季度淡季市場促銷活動較少,帶了業績超出預期。 催化劑 第四季度為旺季,收入將繼續保持強勁增長 估值 我們略微調高目標價到33美元(之前32美元),基於1.6倍的2015年市銷率,與發達市場電子商務同行一致;鑒於公司目前仍處於虧損階段,公司的估值相對中國同行有16%的折價,我們認為公司一旦盈利,將獲得進一步估值提升。

估值: 京東的新的目標價33美元是基於1.6x2015 P/S, 相當於發達市場電商平均估值,但比中國電商行業平均估值折價16%。 我們給予該估值主要是因為:京東自營轉平臺電商模式,目前註重規模擴張,而非短期盈利,是目前美國上市中概股中直營電商龍頭, 但是也是唯一一家沒有盈利的上市電商公司。京東同時受益於高速發展的中國電子商務市場,因此應至少給予發達市場電商行業的平均估值水平。我們認為京東一旦錄得盈利將享受估值提升

盈利預測調整 公司指引第四季度的收入增加59%-64%之間,達到人民幣32億元-33億元,相當於全年收入增加62%-63%,高出我們之前預測1%-2%百分點。雖然三季度Non-GAAP凈利潤為正,公司維持全年凈利潤率0%到-1%的指引,因為更多的費用將計提在第四季度。公司一直的策略是註重規模的擴大,而非短期的盈利,我們認為這是朝向平臺電商轉型的必然道路。我們基於超出市場預期的第三季度業績表現,對公司2014-2016年收入上調1-3%,同時我們上調凈利潤。我們預計2014-2015年Non-GAAP凈虧損RMB7.1億元,6.11億元,而2016年將盈利6.27億元。

轉型平臺電商 高速增長趨勢可維持 我們認為京東從直營電商轉型平臺電商轉型順利,其第三方平臺業務在第四季度以及2015-2016年將保持快速的增長勢頭,預計2014-2016年第三方平臺GMV保持130%的年度複合增長,而品類的擴張也同樣保持高速擴張,除3C 以外的百貨以及其他業務同期將保持114%的交易額增長。

自建物流將成為公司核心競爭力 物流服務是電商的核心競爭力之一,目前各大電商公司都在物流領域加大投資。比如唯品會(VIPS.US)近期也表示將投資人民幣40億元加強最後一公里的物流建設。京東屬於電商公司中自建物流體系最為完善的,30%的第三方商家目前可享受公司的物流服務,未來“亞洲一號” (上海工程已經完成,此外三個在建,三個在計劃之中)建成以後,更多的第三方商家可以享受到公司的物流服務,顧客體驗將繼續提高,公司長期也將獲得經濟規模優勢。我們草根調研了解到:京東第三方平臺起步比天貓晚,但部分商家選擇開店在京東而非天貓,主要是京東提供物流服務,費用比靠第三方物流服務更便宜。第三季度訂單履行成本同比上升105%,占銷售額比例7.3%,環比和同比分別上升0.3個百分點和1.6個百分點。主要是物流初期投入較大,規模效應還未完全體現,不過每單成本比二季度有所下降

此外,公司的活躍客戶第三季度分別同比/環比增加109%/21%,達到4600萬;而平均每單售價從1Q2014延續下跌趨勢,我們認為主要原因是公司從之前家電3C品類擴張到定價較低的百貨品類。

移動端貢獻繼續上升 移動端滲透率第三季度上升到30%, 尤其是雙十一在對移動端促銷加大的情況下,手機滲透率上升到40%,公司管理層表示2015年移動QQ和微信轉化率將繼續提升

雙十一銷售:京東雙十一銷售,總訂單量同比提升120%,公司移動端GMV 提升800%,占公司整體GMV 40%。服裝鞋類是最為暢銷品牌,銷售額同比增加250%。

渠道下沈是2015年策略重點 公司2015年依然加強渠道下沈,2014年第二季度是京東新開的配送站最多的一個季度,核心目標是要進入大量的三線城市、縣城,公司在經濟比較發達的區域開始進入鄉鎮,2015年還會通過村民代理的模式也就是加盟模式進村,從一線城市向鄉鎮滲透,公司的物流也會更迅速地增長 。 三季度業績超出預期 京東在第三季度Non-GAAP凈利潤為人民幣3.71億元,扭虧為盈,利潤率達到1.3%,去年同期為0.8%,業績超出市場預期虧損的主要原因是: 毛利率超預期 第三季度是傳統電商銷售淡季,市場促銷減少 ,毛利率相對於去年同期改進2.4個百分點,環比改進1.2個百分點到12.2%。 淡季市場費用投入少 第三季度總體費用率為13.6%,比去年同期提升3.3個百分點,但是從2014年第一季度以費用率持續下降。其中市場費用率從二季度3.7%下降到3%,2、4季度是傳統電商銷售旺季,公司預計更多的固定資本投資費用以及市場費用將計入4Q2014,因此公司依然維持之前的全年凈利潤率指引0到-1%之間,那麽四季度公司仍然面臨虧損。 高毛利率服務收入保持強勁增長 三季度直營銷售收入同比增加57%,環比增加1%,其他服務收入同比增加185%,環比增加3%,公司總銷售額同比增加61%。服務收入延續了二季度的增長趨勢;服務收入占比由去年同期3.2%攀升到第三季度5.7%。 百貨和其他業務交易額占比繼續攀升 第三方平臺交易額占比由3Q13的24%上升到3Q14的40%,同比增加248%,刨除騰訊拍拍、網購影響,第三方平臺交易額同比增加97%;從品類增長看,3C 交易額同比增長75%,百貨和其他業務同比增長177%,百貨和其他業務占比 由3Q13的35%提升到3Q14的46%。服裝銷售是公司增長最為強勁的品類,第三季度服裝銷售同比增加250%;公司服裝品類目前主要還是靠第三方商家運營,未京東自營可能推出服裝閃購模式。

(作者供職於招商證券香港) |

中概股三季報最全面總結以及季報背後的思考(點拾) 點拾Deepinsight

來源: http://xueqiu.com/3915115654/33442169一句話總結:整體中國移動互聯網還是在以非常高速的狀態發展,這個趨勢中期看並沒有任何變化。從商業模式的角度看,垂直類網站已經逐步從傳統CPM做廣告的模式向CPS賣產品模式轉型。而且我個人覺得這種轉型最終會成功。行業看,電商,教育,旅遊等增速依然非常強勁,體現了中國中產階級崛起後的可支配消費提高。同時,大量的互聯網公司依然在加大開支,圈地的過程中,也說明行業最終格局還不算清晰。

互聯網平臺類:

整體互聯網平臺類公司保持很快速的增長,而且其OP Margin相比二季度都出現了反彈。一個大趨勢是業務多元化,這種業務多元化背後還是最大化變現流量。像大的如百度開始推廣O2O和本地化服務,小一點的奇虎也是搞來電通這類的新業務,另類平臺型公司歡聚時代也希望更大化變現目前的生態圈。

百度(BIDU): 三季度營收同比增長52%至135億人民幣,和公司之前51-55%的展望差不多。但是凈利潤同比增長27%至39億人民幣,這個比市場預期的要高了12%。雖然2014年BAT都在加大投入,但是百度的OP Margin還是有30.4%,比市場想的要好。而且百度移動端流量超過PC端,對收入的占比達到36%。作為BAT中的一員,百度也在大力推廣O2O和本地化的服務。而流量變現能力看,其行業壁壘很深。這也是為什麽大市值的百度今年的表現超過了許多小市值的中概股。

奇虎(Qihu): 三季度收入同比100%,環比18%增長至3.76億美元,比市場預期要高5%。OP Margin為24.8%,這個很重要,環比二季度21.9%反彈。凈利潤8950萬美元,同比增長48%,超市場預期2%。 搜索占收入23%,貢獻8600萬,比二季度的20%提高。去年同比占比15%。搜索的市場份額29%,環比1%增長。但貨幣化速度還很慢。移動搜索流量占比15%,預計年底移動搜索流量占比25%。等於全市場7-10%的份額。整個移動端搜索沒有任何貨幣化。這個“大餅”給明年帶來想象空間。四季度展望環比9-10%的收入增長,同比85=87%。奇虎也是我比較看好的公司。總體而言,公司最壞的一段過去了,但是業績雖然超預期,亮點不大。目前屬於價值成長股,下行風險不大,而新的增長點還要看明年了。

歡聚時代(YY): 三季度營收10億人民幣,同比105%的增長,大幅超出市場預期。然而收入中占比最大的音樂收入環比增長只有個位數,開始看到了瓶頸。凈利潤也同比增長87%,大幅超出市場預期。YY作為一個小平臺,其本質還是圍繞音樂女主播模式的生態圈。這個季度看到YY的在線約會業務收入增長很快,上半年不行的網遊也起來了。但是之前說的打造中國版的AKB48已經沒啥聲音了。理解了YY的本質,就可以想到管理層會不斷微軟這些生態圈和用戶推出新產品,增加貨幣化手段。短期看,公司增長也面臨一定瓶頸,在線教育也一點點沒有聲音了。但看明年YY還是很便宜,估值大約只有15倍了。

電商:

整個電商依然保持非常高速的增長,除了聚美優品因為自身的原因增速低於預期,其他如同阿里,京東,甚至唯品會在高基數的情況下依然能像一個小公司一樣增長。電商的高增長背後是中國人強大的消費力,由於傳統零售行業的中間環節太多,中國人巨大的消費力都湧向了電商。未來電商的中長期增長空間來自於品類擴張,二三四線城市的推廣以及海外市場推廣。需要註意的小細節是阿里的傭金率在提高,現在天貓的“流量費”越來越貴,中長期會把一些商家“趕走”,畢竟有些人不想支付二次流量費。

阿里巴巴(BABA): 阿里巴巴上市後的第一份財報非常靚麗,財年二季度GMV增長5556億人民幣,同比49%增長,比市場預期要高4-5%。營收同比54%的增長至1680億人民幣,比市場預期高5%。公司的傭金率比一年前提高了0.26%,顯示阿里定價權越來越高,對於商家的“壓榨”也提高了。其實阿里淘寶的增速也“只有”38%,能保持高增長還是靠天貓。中長期看,阿里還要做海外的網購平臺,包括海淘。目前來看,阿里這個巨無霸第一份財報還不錯,疊加創記錄的雙十一銷量,短期股價依然保持強勢。但我對阿里最大的擔心在於馬雲的“獨裁”。。。

京東(JD): 京東整個三季度的GMV同比大幅增長111%至673億人民幣,主要受益於活躍用戶的大規模增長。三季度營收290億人民幣,同比增長61%,符合公司之前的展望,但比市場預期的要好一些。公司也第一次實現了盈利,當然這並不是市場目前關註的。京東短期下跌除了限售股解禁的問題,主要還是其自營業務的增速下來,而且增速中有一塊是合並了騰訊的易迅。在騰訊入股後,其實微信對於京東的幫助似乎還沒有體現。但京東還是我個人比較看好的一家電商。京東的核心在於其壁壘非常深,物流是重要的用戶體驗,這是大規模燒錢燒出來的護城河。

唯品會(VIPS): 三季度營收8.83億美元,同比增長130%,比市場預期要高3%。凈利潤4630萬美元,同比增長130%,比市場預期要高30%。唯品會對四季度展望收入增速在84-87%之間,也高於市場預期。然而如果看環比指標,唯品會營收環比僅僅增長6%,而訂單數也是環比出現-3%的下滑。顯然唯品會主業增速明顯下來了,高增長的神話逐步回落到現實。中長期可能會面臨估值的向下。

聚美優品(Jmei): 三季度營收1.57億美元,同比增長28%,凈利潤1950萬美元,同比增長88%。這兩個數字都是大幅低於市場預期的。三季度的GMV和毛利率都是環比下滑的。整個美妝產品銷量增速只有18.4%。這讓我開始相信之前市場對於聚美的質疑。聚美自己也說,要從化妝品向自營商品做轉型。中國電商增速那麽快,聚美28%的收入增長有點太差了。中長期不看好這家公司。

在線教育:

隨著中產階級的崛起,教育是一塊逐步出現定價權的行業。其實在教育中我們看到消費者看重的不是價格,而是效果。從股價表現看,好未來也是這一波中概股中表現相對堅挺的,體現了其巨大的行業壁壘和很高的景氣度。而基本上教育類公司業績都不錯,有很強的量的增長。

達內科技(Tedu): 三季度的營收達到4030萬美元增長41%,比二季度時給的展望3850-3950萬要高,也高於華爾街分析師的預測。而Non-GAAP的凈利潤達到1160萬美元同比增長87%,也比市場的預期要高10%左右。公司對四季度的展望為3920萬-4040萬美元,個人覺得這是一個比較保守的展望。達內季報最超預期的部分來自於加速開設學習中心,四季度預計開10-15個點,而之前預計是整個下半年開10個,說明學習中心很賺錢。明年上半年還會新開20個,這樣公司15年-16年還是能保持很快的增長。達內“量價齊升”的大邏輯依然沒有任何改變。學生數量同比增長30%,而ARPU值也同比增長9%左右,所以收入能保持很快的增長。目前還是我比較看好的一家中概股。

好未來(XRS):財年二季度營收1.22億,同比增長33%,符合市場預期。凈利潤2910萬美元,同比增長25%,小幅低於市場預期。和上面說的達內科技不同的是,好未來的增長還是來自於量,學生數量同比增長32%至40萬人。價格雖然有提價,但是由於高毛利小班產品占比下滑,整體的ASP基本沒變。另一個值得註意的是上海和北京以外的城市貢獻了48%的小班收入,比去年35%的占比提高不少。好未來擁有中國教育中最好的一條“賽道”K-12。相比美國以大學教育見長,中國人教育的“科舉制度”導致K-12是投入最大的,而且留存度很高。很多人的孩子在好未來補習,一補就是好幾年。所以公司長期增長沒問題,壁壘也很深。但目前就是估值比較貴。如果能回落到30倍以下會是不錯的買入機會。

正保遠程教育(DL):財年四季度營收3530萬美元,同比怎額工作30%,比市場預期高5-8%。凈利潤1340萬美元,同比增長47%,超出市場預期10%。課程總登記人數達到88萬人,同比增長了14%。公司開始做許多新的嘗試,除了傳統的會計考試課程,還推出醫學,建築工程的考試。類似於靠品類的擴張去推動增長。但是商業模式上,我一直不太喜歡正保這種純在線的,其ARPU是沒辦法上去的,而且壁壘也不強。達內也開始推動會計課程了,可能在將來沖擊正保。

在線房地產:

整體地產相關的三家互聯網公司都體現了房地產銷量在三季度的不景氣,導致全部三家公司的收入和利潤或多或少低於市場預期。未來的看點還是在於老大搜房向地產電商的全面轉型是否能成功,以及行業公司在股價暴跌後,四季度出現降息,開發商加大推盤後(大量開發商會在12月加速推盤以完成全年指標),行業景氣度回升後帶來可能的四季度業績超預期。

搜房(SFUN): 三季度營收1.9億美元,同比僅僅3%的增長,比市場預期要低5%左右。而凈利潤更是大幅下滑40%至6100萬美元,低於市場預期10%左右。而二季度下調全年營收展望後,搜房繼續下調全年的展望。在業績低於預期之外,是搜房向真正地產電商轉型過程中的博弈。風險和回報同樣的誘人,一旦成功有巨大的向上空間,而一旦失敗,也面臨商業模式的瓶頸。搜房從CPM模式向CPS轉型是否成功,我們拭目以待。

樂居(Leju): 三季度營收1.28億美元,同比增長32%,比市場預期要低8%。電子商務是主要增長動力,同比增長63%,環比增長23%至8400萬美元,這個增速已經超越了老大搜房。凈利潤3130萬美元,同比上漲了12%,比市場預期高4%。樂居的問題是受到二手房交易量下滑的打擊,其傳統的listing service同比大幅下滑60%。樂居目前在做兩件重要的事情: 拓展二手房業務的城市以及推廣微信移動端產品。從中長期來說,將對公司長期發展具有很大幫助。

易居中國(EJ): 三季度營收2.18億美元,同比增長12%,比市場預期低8%。凈利潤大幅下滑54%至1260萬美元,大幅低於市場預期。易居中國由於是樂居的大股東,其業務也是開始向本地化服務轉型,樂居向左,易居中國向右。公司中長期的看點在於社區類APP和地產金融兩塊能否做起來。

在線旅遊:

旅遊是另一個受益中國中產階級崛起的行業,長期能維持很高的景氣度。包括可支配收入提高,出境越來越方便,以及海外文化對我們這批人的不斷沖擊。但看了攜程和途牛的三季報,在擔心旅遊是否是一個“好生意”。似乎是無盡的價格戰,大家還是以獲得市場份額為優先。我自己的理解是,消費者也有一定的消費習慣。好比我自己以前一直是攜程的用戶,因為習慣了。比如電影票,雖然現在很多地方都可以在線預訂,但我觀察下來還是格瓦拉機器排隊的人最多,其他機器幾乎沒人。因為大家習慣了。從攜程和途牛目前的戰略看,收入快速增長沒問題,但公司都在投入期,短期看不到任何盈利的希望。

攜程(Ctrip): 三季度營收3.47億美元,同比增長38%,超過市場預期和公司之前指引的30-35%。但是公司的經營利潤(operating profit)只有1440萬美元,同比大幅下滑71%,大幅低於市場預期。攜程今年大力投入的住宿預訂量同比69%增長,但是價格小幅回落,導致酒店收入同比56%增長至1.55億美元。在阿里也開始進入在線旅遊領域後,攜程將繼續打價格戰,梁建章很有魄力,在2014年公司進入投入期後,2015年將繼續投入,短期是看不到利潤了。此外,攜程開始做轉型,希望從OTA向一個在線旅遊平臺型公司轉。還有一個值得關註的小細節是攜程和郵輪公司皇家加勒比開始合作。在進入人口老齡化後,攜程預計郵輪市場需求明年以30%的速度增長,會成為細分子行業中增長最快的。

途牛(Tour): 三季度營收2.1億美元,同比增長85.6%。跟團遊人次同比增長89.5%,自助遊增長81%,當然跟團遊幾乎貢獻了所有收入。這個增速是比市場預期要高7%左右。三季度虧損1億人民幣,這個符合預期。途牛在幾個方面投入以拉動未來增長:強勁的廣告費用支出(非誠勿擾上的廣告),進入2-3線城市拓展市場,更吸引人的價格。我一直覺得途牛在做正確的事情,滲透到新的城市,拓展自身品類,通過吸引客戶以培養用戶習慣和黏性。途牛擁有出境遊這一條旅遊中最好的“賽道”,現在中國人出國越來越容易,中長期肯定是高增長的。管理層對於四季度75-80%的收入增長展望還是偏保守的。唯一的擔心是在攜程繼續價格戰之後,途牛什麽時候能盈利。

在線汽車網站:

類似於地產電商,在汽車垂直網站也看到了商業模式的轉換,從傳統的CPM向CPS轉變。這一點,美國的Truecar已經做到了,並且通過汽車電商直接賣車,超越了傳統的垂直論壇老大Kelly Blue Book和Edmunds。整體汽車電商的增長很快,受益於經銷商的不斷投入。雖然中國汽車增速進入個位數,但是由於汽車網站黏性很強,這一塊的商業機會剛剛開始被挖掘。

汽車之家(ATHM):三季度營收8880萬美元,同比增長64%,超出市場預期3%。凈利潤2780萬美元,同比增長25%,符合市場預期。廣告收入繼續大幅增長,增速從去年的46%提高到目前的60%,特別是經銷商廣告增長了119%。這也讓經銷商廣告收入第一次超過了車廠的廣告。然而經銷商會員費增速出現下滑,從去年的110%下滑到77%。汽車之家的一大問題是流量費太貴,許多費用都交給了百度的阿拉丁來導流量了。最後,大股東減持導致股價大跌。

易車網(Bita): 三季度營收人民幣6.08億,同比60%增長,超出市場預期5%。凈利潤人民幣1.86億,同比大漲157%,環比增長也有60%,比市場預期高了9%左右。而且公司對四季度的展望是收入7.2—7.4億人民幣,也比市場預期要高11%。可以說易車網業績全面超市場預期。易車網也開始向CPS模式轉型,惠賣車平臺三季度完成了2.9萬筆交易。而且易車在二手車交易也比較強,未來二手車放開會有利於易車。易車從模式和發展方向上看,走在了汽車之家的前面。

其他:

58同城(WUBA): 三季度營收7200萬美元,同比增長73%,高出市場預期6-7%。凈利潤同比142%的增長,至590萬美元,也比市場預期高很多。公司對於四季度的展望是收入同比增長65-70%。和房地產電商類似,58同城看到房地產相關業務的收入增速在下來,其他兩大塊主業招工和黃頁的增長還是很快。58業績增長還是很快,行業完全沒問題。而且人工成本上升對58未來發展是有利的。短期面臨的問題是競爭對手趕集圈了不少錢,在大規模燒錢推廣,58短期也要加大投入。對於這些垂直類公司來說,目前首要任務還是圈地。

500萬彩票(WBAI): 三季度營收人民幣1,8億,同比171%增長,凈利潤人民幣7960萬,同比485%增長,數據雖然強勁,但公司對於四季度展望很低,流水四季度展望是環比下滑22-26%的。在三季度由於有世界杯這樣的歷史性事件後,彩票活動開始回歸正常。中長期看,我一直不是很看好500萬。個人覺得彩票中長期還是會被BAT這些具有流量的公司拿在手里。

本文為點拾原創研究,轉載請註明微信號:deepinsightapp

未及盛開,行將枯萎——同質化競爭下的OTA們以及他們會去哪兒 (睡不著亂寫版) 張玄機

來源: http://xueqiu.com/1212829434/33644946$去哪兒網(QUNR)$

未及盛開,行將枯萎——同質化競爭下的OTA們以及他們會去哪兒

(睡不著亂寫版)

一,所有OTA都在同質化。

1,攜程。攜程從OTA轉型為OTA+平臺+元搜索,涵蓋海陸空涉及到的食住行遊娛購所有服務。目前的問題是OTA部分占比仍非常大,為了保持服務品質,早期鋪開的call center雖經裁員仍然有相當規模。比價/平臺型,則是把服務交給了商家,這是攜程轉型平臺的動力與壓力之一,第二個轉型的壓力就是封閉性的問題。市場上從來沒有一個企業可以掌握供應鏈全流程,即使以維持服務品質為借口,也不是一個好生意。所以無論業務上還是運營上,都需要開放。而攜程之所以敢做元搜索,也是james豪言放出虧10億做背書。元搜索比搜索比價更具殺傷力,搜索比價,無論誰高誰低,搜索平臺至少賺了一個CPC或者CPS的錢,但是元搜索不一樣,是雷鋒,義務比價,其他平臺價格低,用戶直接跳走了。所以可見james是下了決心,寧願虧損也要打贏這場仗。攜程以前是謙謙君子,無論公關還是業務或者創新,都被去哪兒壓一個風頭,現在則跑到了上風口。

2,去哪兒。去哪兒從比價平臺轉型為OTA+平臺+搜索,目前涵蓋的業務是攜程的子集,酒店方面相對低端(阿里-美團過去的地推負責人,草根性未改啊)。機票價格略有優勢,但預訂體驗很差。門票是純燒錢的項目,如果說機酒的問題是粘性差,門票則是毫無粘性。租車做的是流量生意,毫無新意。攻略、火車票則跟攜程一樣,純屬玩票。

3,途牛/同程/藝龍二線玩家,以及驢媽媽/遨遊/佰程三線玩家。他們要麽直接賣身,要麽拼命增發。

途牛從做代理起家,積累用戶和資源後開始轉型OTA,自己做起組團,包島和日本等線路也有了一些影響,逐漸買起了自由行、酒店、門票等,估計以後也會通過導流量做個機票生意,那麽請問你和攜程的區別在哪?比攜程還晚了一步。未來二三四五線城市,可能有一些空間,但是隨著線下運營成本越來越高,以及線上引流成本越來越高,這種小角色獨自存活下去的幾率很小。未來有兩個歸宿,一個是倒閉,一個是被傳統旅遊企業入股乃至合並,如中旅、康輝等。攜程要他沒有用,是累贅,當初純粹是防禦性投資。

同程以門票出現在江湖。現在開始做酒店、機票、自由行、團隊遊等業務,是一家門票增強版的小攜程。但問題是公司偏安一隅,蘇州無論行業人才還是金融支持都不足以發展處一家全國性企業。老板也不是專業出生,在同質化競爭下,也面臨很大的生存壓力。

藝龍是一個同質化的反面案例。當初與攜程並駕齊驅,頗有犯上的氣質,但賣身後出了問題,跟亞馬遜中國一樣,一幫美國人管著決策的事,中國人只能買辦幫辦,還能做得好?雖然請來賣牙膏的負責人崔廣福,停了機票和度假等業務之後竟然有幾個季度盈利了,但是從此也喪失了和攜程再度爭雄的實例,淪為一個偏居一隅的小角色。

驢媽媽是一家受了資本和創始人的罪的企業。最早做門票,因為其母公司景域是做景點規劃,有先天優勢,卻被同程後來居上,到現在基本是在三線軍團,自己組團+代理摻雜,兼有門票等業務,但是可有可無的角色。活的會比途牛還慘。

遨遊、佰程毫無可談之處。遨遊一身國企味道,玩不轉OTA,但出道還挺早。乍一看網站品類挺全,但SKU少,流量、訂單就更少了。佰程猶如淘寶一個專做單品的店鋪,以簽證起家,也以簽證見長,可能里面有人在使領館有關系。雖然酒店旅遊門票也做,但基本是自慰,沒人知道也沒人用。

4,新玩家去啊。

去啊能做好的品類基本就是標品,如門票、小客棧什麽的。門票這個東西,總有一些人有路子,弄特別便宜的門票,聚沙成塔,量還不少。酒店很難做好。因為大酒店都有房態管理軟件,用淘寶賣SKU衣服的方式沒辦法管理,費人費力。不過買了石基之後,跟去啊的系統對接是一個機會,估計也要一年之後見分曉了,畢竟石基之前都是在舞臺後面2B著,從未直接2C,還是有挑戰的。機票基本也做不好。攜程和票代們對接中航信多少年積累的基礎,去啊的玩家都是小玩家,說不定還有手撕票呢,他又不會像去哪兒一樣賺CPC的錢,在自己的平臺交易很難。旅遊就更做不好了,淘寶就是個賣單品的平臺,打包的功能反正之前沒看見,實現起碼也一年後。

最重要的原因是,BAT真不是萬能的。雖然去啊有滬杭之便,挖了很多攜程的人,但是說話算數的還是阿里的,外行指導內行,面臨很長的試錯期。而且因為脫胎於淘寶旅行,就導致無論賣家還是買家,都是屌絲,這個就很難改變了。蘭州拉面改名為利茲.西北.卡爾頓飯店,沙縣小吃改為君悅閩軒酒店,那做飯的還是那波人,飯還是那些飯,吃的還是那波人。

5,美團。

作為OTA整體看的話毫無競爭力。只能團低端酒店,且更多是抵用券。用戶無粘性,類目沒辦法擴張,所以這個玩家基本就是一個藝龍,未來會和去哪兒搶低端客人。

二,有沒有護城河。

1,其實不淺,只是因為中國新富階層增長太快,大家一下子湧現出來,表現為大家都不在乎服務和品質了。其實是在乎的。雖然攜程服務質量沒有以前高了,但是當你訂了一張機票想退的時候,你才發現攜程甩去哪兒好幾條街。當你參團出去玩的時候,或者這個團出問題的時候,你才會體會到攜程的服務。當然如前所說,新富階層太多,很多人還不知道服務品質是什麽的時候就稀里糊塗在去哪兒或者途牛買了傳統旅行社的東西出去了,以為參團一直是這樣的,好比吃了一輩子粗糧,以為糧食本該如此,不知原來還有白面大米呢。所以屌絲用去哪,商旅或者追求品質的人群在乎服務的人群用攜程。當然未必絕對,但大差不差。而這些屌絲養刁之後,有更多錢之後,想吃白面之後,也許會轉移到攜程去。就像用戶從淘寶去天貓和京東一樣,學生和剛畢業的淘寶瞎淘,有錢慢慢就天貓和京東了。

2,其實是分品類的。服務流程越複雜、風險系數相對高的品類,越有護城河。這里的風險系數不是說出問題,而是說出問題環節的多寡。比如門票就低,團隊遊就高。

3,那些購物和消費流程簡單的品類,同質化最高,那同質化如此之高,就導致很多大的戰役,一些平臺的起落特別明顯。比如門票大戰後,驢媽媽和同程相對攜程的優勢,就沒以前那麽大了。去哪兒OTA化也就是之前所謂TTS之後的直簽酒店增加,藝龍就被壓下去了。

三,以後怎麽辦哦,然後重點說說去攜

1,誰錢多,誰活著。誰錢少,誰賣身。

有人說去哪兒有百度幹爹。其實百度是一個時時刻刻不忘自己是流量販子的公司,無論去哪兒還是愛奇藝的案子,他都是把他們作為一個跟自己商業模式一樣的賣廣告的公司來做的。最早投資乃至收購去哪兒時,去哪兒只有搜索服務,跟百度一模一樣,一個垂直領域的百度嘛。以前OTA都在百度花錢買CPC,現在在去哪兒買了,不行,跟我搶錢啊。幹脆把你買了,這樣OTA還是在我這兒花錢買CPC。但是呢去哪兒不轉型不行啊,搜索體驗多差,得跳轉到別人那兒去再註冊再選座兒再支付,還不知道那個網站是不是釣魚的呢。於是轉型交易,轉交易就不一樣啦,左右互搏,CPC的錢少了,買低賣高又很難,因為用戶粘性茶,商品同質化又高,所以虧的越來越多。百度幹爹沒辦法,只能貸款給他。流量低?知心支持啊。但是知心的價格不便宜,這兩個季度大家看出來了,去哪兒吃了知心的虧了。所以呢,攜程拿出10億,百度也會拿出10億?百度才不會呢,再一兩個季度,去哪兒拿股份還錢的時候,百度掌控了局面,估計舊事重提,作價合並,cc不是強勢嗎,到那時候也沒辦法啊,知心欠那麽多錢,還不起只能還股份。

途牛呢更是迫不及待已經增發了,同程也一樣再繼續融資,但是這個行業賺錢,這個行業的從業者不賺錢,很可能融不到上市的那一天,跟凡客一樣。

2,天下大勢,分分合合。

如1所說,去攜在兩三個季度之後重提合並的幾率非常大。因為即使三四個季度後去哪兒被拖死了,那麽攜程也不好過,留不住人,對投資人沒辦法交代,把行業做爛了,價格提不起來了,等等。而去哪兒錢又不夠少,百度又不是一家在交易環節有理想有誌氣的公司,他不願意做這種長期耕耘的活兒,只願意簡單粗暴賣流量,他對去哪兒有了掌控權,必然要動其他心思。而途牛呢或者被傳統旅行社收購,或者被外資OTA收購,因為想不起來攜程收購他幹嘛。同程也一樣。遨遊這樣的落魄二代瞎混著,可能能混幾十年。

3,去哪兒真的高增長嗎。

Q3攜程酒店訂單同比增69%;去哪兒增85%,移動端占比55%。

Q3攜程機票訂單同比增98%;去哪兒增57%,移動端占比43%。

攜程移動端占比沒公布,不過james之前公布過酒店是50%以上,按照這個擬合的話,機票可能在40%。從這個數字看,

1)作為一個追趕者,這個同比增長真的是讓人很失望,因為必須加速度遠遠超過攜程,才能追上。現在看來已經失去這個機會了。另外因為現在都流行忽視營收和利潤直接看訂單,所以營收利潤就不列了。如果列的話,去哪兒更難看。

2)移動端攜程是後來者,james回來之後才搞的,雖然去哪兒預訂量同比增加了440%,但是跟攜程基本是一個量級內的,可見攜程的無線端增速更快。

3)去哪兒另一個兩點是直銷酒店增長很猛。這恰恰應正了以後去攜無差別,大家都做直銷,都做比價。所以以這個為前提的話,兩家業務模式一樣一樣的企業,一家量體更大且還能賺錢(或者同行虧錢但虧的少),另一家量體小但是月虧越多,哪家企業有未來?不要說增速了,增速在上面列出來了。如果真的是同質化企業,那就不好意思,“老二非死不可”了,除非有差異化。但cc矢誌不渝推行TTS,可見沒差異化,方向沒走歪,逐漸交叉去一個方向了。

4)換一種思路看去攜。現在大家對去哪兒還有一種創業公司的眼光,覺得創業公司虧損可以理解,方向對了速度上去了,還怕以後賺不到錢嗎。

但是其實攜程也已經變成一家創業公司了。所以目前有兩家生意模式一樣一樣兒的創業公司,在量體更大、增速差不多、移動端沒劣勢、存量資金更充沛的前提下,C創業公司竟然還展現出了狼性,那麽Q創業公司還有什麽優勢嗎?優勢難道是在北京,IT人才更多、離天安門更近、霧霾更嚴重嗎?

那麽大家都是一樣的創業公司,這下就容易想的通了。誰能活的更久呢。

天一,不要以未成年來逃避法律的懲罰了,一起來到陽光下大家比一比吧。

註:

1,看了這幾天攜程和去哪兒的表演,有一些行業的思考,大家隨便看看。

2,本人持有去哪兒空頭倉位,故發言有特定立場,投資決策需要建立在獨立思考之上。

$攜程(CTRP)$ $途牛(TOUR)$

世事無常,「三好」為主,倉位為輔——談談行情和倉位 今天行情異動,不少朋友發消息給我讓我談談下跌的邏輯以及未來 價值at風險

來源: http://xueqiu.com/9769652619/33838463今天行情異動,不少朋友發消息給我讓我談談下跌的邏輯以及未來怎麽看。但現在還要談什麽呢?如果要說下跌的原因,表面上能說出來一大堆。比如中登所新規、成交量瘋狂到1.27萬億(外資出逃、產業資本大減持,“大媽散戶”接盤)、融資盤的"margin call"(融資余額即將破萬億。根據瑞銀測算融資余額上限為1.3萬億),但這些都不是核心,不過是幾根稻草罷了,因為這波上漲就是資金+政策預期的推動,沒有什麽基本面支持,所以今天這樣的瘋狂大跌也沒什麽意外的。下跌的原因沒得談。

至於邏輯,我對10月份這波行情的發展邏輯早就在《大家期待中的牛市是怎麽樣的?重申“無牛市”觀點http://xueqiu.com/9769652619/33627901》以及《哪里便宜“點”哪里http://xueqiu.com/9769652619/33774874》等文章中闡述的很清楚了。當然在A股這種不把自己變成神經病就不能炒好股的地方,在大家都那麽有錢和任性的情況下,要什麽邏輯?大多數時候談論的邏輯不過是投機時安慰自己的借口罷了。所以邏輯更沒什麽好談的。可能也就只有像我那麽傻的人,才會在A股認真嚴謹的講邏輯,信常識,努力找到好公司,時刻想著逆向投資用合理低估的價格買入。比如之前破2000時我高喊銀行股為首的低估值高ROE的大藍籌已經封殺了A股指數的下行空間了,壓根沒人會理你,大家都在布局小盤股呢,只有我這個傻子早早的布局了大藍籌,現在卻還被人唾罵成大空頭,甚至馬後炮(雖然我也承認我過早的預判了個股大熊市)。現在我這個傻子又開始喊布局港股了(不管是不是牛市已經開始了,港股的一些藍籌股都是值得慢慢布局的),而大家現在應該都在忙著玩A股吧,畢竟之前那麽多人告訴我:不要在意大盤的點位,而應該看個股的價值。按照這個邏輯,現在下跌後價值更低估了,應該加倉買(當然也有墻頭派在忙著清倉)。至於總是逆向投資的我,就不瞎折騰了,現在低倉位就很清閑,A股就看看戲了,等我認為有價值的時候再慢慢買。

至於未來的發展,短期看,雖然晚了幾天,但石化雙雄作為“藍燈籠”,百試不爽,今天收盤近300個跌9%以上的。不過從趨勢上看,每次出現巨量的頭部,基本上都不是最終的頂部,所以不排除指數還會沖擊新高,畢竟這種瘋牛行情,不做一個雙頭也說不過去(當然也可能沒有沖高了)。但有沒有新高又有什麽關系呢?完全不會改變股市整體高估的本質,僅從整體市場的估值來看,我認為在註冊制徹底推廣的一兩年內,是很難再看到牛市了。所以長期的觀點我已經表明很清楚了:堅持個股大熊市的觀點,但並不過分看空指數(大藍籌),只是經歷這一次暴漲,大藍籌恐怕也要歇息許久了。

扯了那麽多閑篇,最後說點幹貨吧。不得不感嘆一下,世事無常,人生有時候就是那麽奇妙。可能前一秒你還在後悔是不是減倉太多做錯了;而後一秒你就要後悔為什麽不再多減一點了。

很多人經常會面對這樣一個困惑(當然我也困惑過):短期利益與長期利益要如何取舍?比如從長期的角度看,一些優秀的成長股和低估的價值股仍有著非常不錯的前景,但從短期看,因為極端的情況出現,成長股也好價值股也好短期可能面臨很大的調整或者持續跑輸市場。這時候我們不得不面對一個問題,未來與現在哪個更重要?長期和短期利益如何取舍?我始終覺得偏向哪一方的選擇都不是一個好的選擇,解決這個問題的核心是應該問自己:倉位是否合適?

其實個股也好,大盤也好,漲跌多少並不是最重要的。關鍵在於你對倉位的控制。我一直認為,除了分析好生意好公司以及通過人性和市場資金趨勢判斷好價格外,資產的合理分配能力也是同等重要的(不論是小散戶還是大資金都是一樣的)。所以我從去年開始堅持不懈的披露自己的倉位管理。除了向未來的潛在的合夥人展示外,更是想告訴大家資產配置/動態平衡的重要性。比如為什麽非常看好的標也不能全倉,到底要怎麽去控制好每個股票以及每次加減倉的持倉比例?這都是需要不斷磨練才能得出的答案。在這一點上@sosme 前輩是我學習的榜樣。

另外,在滬港通後,A股的全球化已經徹底開始,資產配置動態平衡將會不再是針對A股內部的了,所以我們更需要思考“哪里便宜去哪里”這個問題了(這也是我打算布局港股的邏輯之一,8折的石化、85折的銀行、6折的油服等等一大堆便宜貨,總歸先要買點來壓倉底,然後再按趨勢慢慢的加,現在就怕南下的資金還沒等我買夠就放量了)。

PS.最後說點題外話,也有不少人善意的勸我,說我應該多發揮自己的優勢,靜下心來研究個股基本面,少一點大勢扯淡和倉位策略。

我也知道,自己在三季報後基本上沒有什麽個股的深入研究了,我更知道投資的重心是什麽。其實關於這個問題,我早就說過好多次了,借這個機會再說一次吧。減少公司基本面研究的主要原因是現在我根本找不到值得研究的A股公司,A股現在沒有註冊制,沒有退市,各種體制是爛的一塌糊塗,而小盤股的估值更是高高在上。在我能力圈內的所有符合好生意好公司的標的幾乎都不滿足好價格了(甚至遠遠偏離),而現在更是連我無奈重倉配置的低估藍籌股也已經開始了一輪瘋牛行情完成了大半的估值修複。那麽對於我來說,現在的A股除了看看戲、寫寫文、吟詩作樂外,還能幹什麽?大家何不一起圖個樂子,何必那麽認真呢?反正在A股認真你就輸了,談基本面你就輸在起跑線了。

當然接下去如果A股遇到一輪個股大熊市(現在也有一些關註的標的),那麽我就會自動回到以前研究個股的那個我,在此之前我要不看戲,要不就做做港股。大家不必擔心了。

國際間券商估值以及業務結構比較 一隻特立獨行的豬:

來源: http://xueqiu.com/5545011370/34186371

券商國際間估值比較留存。

超越系統二實證賬面浮盈收益率的基本都是券商組合,所以對於未來我還是有那麽一點信心的,畢竟估值是券商組合的1/3左右.

估值過快提升其實對於投資者來講並非好事,但對於券商來講,增發是必須馬上要做的事情了。

2011年的數據,有興趣的可以把2014年的比較下:

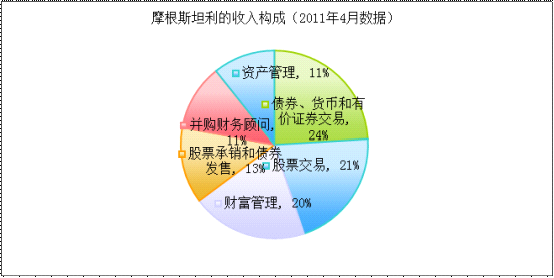

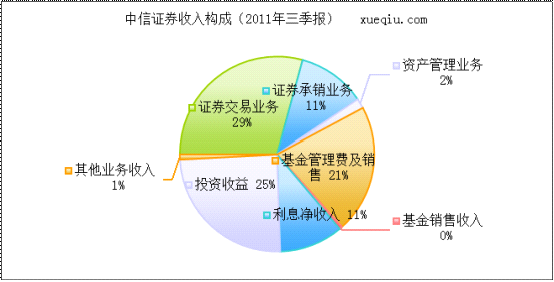

最大比例的收入都是來自於證券和其他類型的有價證券交易,大摩的債券、貨幣和其他有價證券(Bonds, Currencies & Commodities Trading)占24%,股票交易占21%;中信的證券和基金分別占29%和21%;證券承銷業務比例都不算大,分別為13%和11%。

主要的區別在於:大摩的財富管理(針對高凈值個人客戶)20%,資產管理占11%,兩者占比很高。中信的投資收益和利息收入分別占25%和11%,這個也很有趣。

Next Page