- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

律所撰寫招股書業績提升有限 一單或增60萬元

http://www.21cbh.com/HTML/2012-4-5/xNMzA4XzQxNTAxNw.html21世紀網訊 「海外的上市公司招股書都是律師寫的,此次新股發行改革就是學習海外經驗,徹底的國際化,這將有利於提高招股書的質量。」 一位不願意透露姓名的律師則向21世紀網表示。

4月1日,證監會發佈了《關於進一步深化新股發行體制改革的指導意見(徵求意見稿)》(下稱「徵求意見稿」),並向社會公開徵求意見。《徵求意見稿》提出,提倡和鼓勵具備條件的律師事務所撰寫招股說明書。

不 過也有投行人士對此新規提出了不同的意見:「中美發行制度不同,改革不可照搬。招股說明書是信息披露的核心文件,而信息披露的質量又是保薦制的核心價值。 如果招股書不由保薦機構來出具,那麼無疑架空了保薦制,保薦制將名存實亡,沒有對強勢的發行人的約束,信息披露的質量可想而知。」

除能否提高招股書的質量的疑問外。業界也非常關心新規能否提升律師事務所的收入。

對此,有業內人士表示,在目前投行強勢的背景下,律師事務所很難從IPO盛宴中多分幾杯羹。因為目前大陸沒有由律師事務所單獨完成的招股說明書,參照同樣香港地區的經驗,律師事務所多寫一份招股書,獲得的報酬為50萬-80萬港元(約40萬-64萬元)。

與國際接軌

招股書到底應該讓誰來寫?對於這個問題,很多人會想到招股書質量相對較高的美國。

據悉,在美國,招股書均由律師執筆,雖然業務章節等部分可由投行協助,但最終潤色仍由律師完成。

以剛上市的臉譜為例,該公司首發註冊表的首頁,除了列出公司首席執行官外,緊接著列出的是公司律師和承銷商律師的名字,既有律師事務所的名字,也有主辦合夥人的名字。

金 杜律師事務所證券部楊小蕾表示:「雖然不能一概而論,但律師的職業特點(善於和文字打交道)和收費模式(按小時或固定費用收費而不按發行金額比例收費), 很大程度上決定了招股書質量的提高。在我國,律師在招股書的寫作過程中參與不多,整個招股書製作基本由保薦人/承銷商負責,這似乎是我國的一個特色。

據瞭解,目前,實行保薦制度的國家或地區不多,即便在實行保薦制度的香港,招股書的撰寫仍然主要由律師負責。

楊小蕾表示,雖然不能得出保薦機構撰寫招股書的質量不如律師所的結論,但一是從保薦機構的職業特點來看,比如對財務數字、市場敏感,對文字則不一定敏感;二是從保薦機構的收費模式,比如根據融資額按比例收費,這二者似乎都會影響招股書的寫作。」

上述不願意透露姓名的律師表示:「與國際接軌,提高招股書的質量,這或許就是證監會新股發行改革中特別提出鼓勵律師撰寫招股書的原因。」

此 外,對於鼓勵律師事務所撰寫招股書的新規,有投行人士認為這是促使國內券商回歸傳統。「證監會此條規定就是促使產業鏈上各個角色歸位。保薦人做保薦的事 情,保薦機構不要既當運動員又當評判者,應當站在中立的位置上替中小股民把好關,把真正好的企業保薦給證監會。招股書的撰寫明確由律師完場,這樣保薦人可 以把更多的精力放在資源整合和審核工作上,真正回歸國際上傳統券商的位置。」

或催生牌照

對於新規,業內亦有不同的意見。

有投行人士稱,招股書是綜合性的信息披露文件,律師的專業知識過於狹窄,難以擔當此任。

對於這樣的觀點,上述律師也表示認同。

該律師向21世紀網表示:「目前情況下讓律師直接寫招股書,有點勉為其難。至少業務與技術、管理層分析等方面沒有投行專業。要是可以獨立操作招股書,那律師事務所可以轉型做券商了。 」

此前,招股書由券商的投行完成,招股書的問題亦由券商來承擔。 一位投行人士反問21世紀網:「招股書誰寫誰負責。你覺得讓律師寫招股書後,他們能對招股書承擔全部負責任嗎?」

事實上,業內人士大多認為,證監會鼓勵律師寫招股書的新規最有可能的還是由承銷商的律師寫,然後由投行進行把關。在實踐當中,部分投行已經將盡職調查和招股書部分內容委託相關的律師事務所來完成。

此外,新規出台後,行業內紛紛預測以後是否會出現律師事務所的准入牌照,或者出現專業的證券律師證。

投行人士表示:「徵求意見稿中將鼓勵有條件的優秀律所寫招股書,如果這條政策落實下去,那麼可能會使證監會重新設置行政許可,重新控制律所。說不定不遠的將來又會像會計師事務所、評估師事務所一樣給律所發個牌照。」

律所收入難提高

雖然新規鼓勵律師事務所撰寫招股書,但其收入短期內很難大幅提高。

據悉,在此前的新股發行制度中,券商、律師事務所、會計師事務所、評估機構、財經公關、環評機構和IPO諮詢等7類機構都是IPO產業鏈上的重要環節。但是,無論是評估機構還是律師事務所亦或會計師事務所都處於相對弱勢的地位。

統計數據顯示,在2011年逾百億元發行費用中,投行拿走了85%的發行費。律師事務所和會計師事務所在IPO項目上的收費偏低,分別佔總發行費用的4%和6%。

上述律師告訴21世紀網,去年他所在的律師事務所平均收入是一單148萬元,賺得是「小錢」。

立德諮詢的統計數據也證明了律師事務所在IPO過程中獲得的收益並不高。

例如,發行日期為2011年12月28日的溫州宏豐,其發行費用為3976.7萬元,其中承銷保薦費為3097萬元,審計費為323萬元,而律師費僅152萬元;蘇交科發行費用為5705萬元,承銷保薦費用、4880萬元,審計費295萬元,律師費為190萬元。

2011年創業板IPO平均發行費用為4637.9萬元,保薦承銷費3925.2萬元,審計費用211.5萬元,律師費用僅142.1萬元。

不過證監會的新規出台後,律師事務所有望得到「改善」。

據悉,目前香港要律師寫招股書,費用要增加50萬-80萬港幣,這意味著其有望額外增加50%的收入。但與投行動輒千萬的收入相比,這顯然仍屬於「小錢」的行列。(21世紀網 陸曉輝)

證監會提倡律師寫招股書 IPO「食物鏈」生變

http://www.21cbh.com/HTML/2012-4-7/xNMzA3XzQxNTgxNQ.html「徵求意見的新股改革制度,對整個投行業及從業人員的職業發展,都將帶來全新變化。」4月5日,上海一家券商投行部門負責人解釋:「行業蛋糕在變小,蛋糕內部分配方式則重新安排。」

4月1日,證監會發佈《關於進一步深化新股發行體制改革的指導意見(徵求意見稿)》(下稱《意見》),提倡和鼓勵具備條件的律師事務所撰寫招股說明書。

根據《意見》,律師事務所應恪守律師職業道德和執業紀律,認真履行核查和驗證義務。完整、客觀地反映發行人合法存續與合規經營的相關情況、問題與風險,對其所出具文件的真實性、準確性、完整性負責。

此前,招股書一直由券商人士撰寫,部分內容也讓律師寫。「招股書編寫工作由律師寫是國際慣例。」競天公誠律師事務所的一位律師認為:「由更擅長語言嚴謹性和邏輯嚴密性的律師根據信息披露的要求,彙總各中介機構應提供的信息,比做行業研究、企業戰略決策的投行更有效率。」

目 前,招股書是由發行人編制。《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則》要求,申請在中國境內首次公開發行股票並上市的公司,應按本準則編制招股書及其 摘要,作為向證監會申請首次公開發行股票的必備法律文件,並按規定披露。發行人在招股書及其摘要披露的所有信息應真實、準確、完整。

可預見的將來,券商作為總協調人,主導律師、會計師的格局會發生變化。

本報記者採訪的多位投行人士認為,監管機構已不相信券商能提供客觀信息給監管者和投資者,而通過參與招股書編制,加強律師話語權,達到互相制衡的效果。由創投機構、保薦中介、財經公關等機構組成的龐大、複雜IPO「食物鏈」的利益也將重新分配。

為什麼是律師?

「券商寫招股書是法律文件性質的廣告,律師寫則是廣告性質的法律文件。」有投行人員分析,因為券商收錢和推銷成果相掛鉤,律師則不管賣的結果,因而律師寫招股書更中立。

據Wind統計,2011年,律師事務所平均每單IPO項目收費僅148萬元,排名第一的為國浩律所。

事實上,律師事務所為追求規模也會犧牲效益。2011年IPO項目批量上市,發行人律師的技術含量隨之下降,導致一批低收費項目出現。

2011 年國浩承擔的IPO項目中,金城醫藥(300233.SZ)項目僅收取32萬元律師費;開山股份(300257.SZ)的律師費用為82.5萬元,僅佔發 行費用的0.66%;廣電電氣(601616.SH)收費65萬元,佔發行費用的比例低至0.46%,遠低於2.65%的平均水平。

有香港券商人士表示,目前內地沒有由律師事務所單獨完成的招股書,參照海外經驗,律師事務所寫一份招股書,獲得的報酬為50萬—80萬港元,也有律師樂觀估計,收費可能與承銷比例掛鉤。

上述統計顯示,2011年逾百億元IPO發行費用中,投行拿走85%。律師和會計師事務所的收費偏低,分別佔總發行費用的4%和6%。

多數投行人士認為,撰寫招股書確實會增加律師的收費,但不應提高太大,畢竟勞動附加值有限。另一方面,招股書財務內容還需會計師輔助,具備條件的律師事務所要求也需細化。

保薦機構歸位

「投行的職責就是賣股票。」南京證券一位投行人員表示,徵求意見稿提倡和鼓勵具備條件的律師事務所撰寫招股書,這將是轉變的開始,券商將從更專業角度出發履職。

也 有投行人員表示,希望招股書由其他中介機構完成,這樣就不用把大量時間花在編寫招股書上。「投行的職責不該是整天給證監會匯報材料」,投行人員更核心的工 作是運用各種資源提供合規性解決方案、資本運作決策。從發展看,製作招股書及發行流程的部分業務可以外包,由專業諮詢公司出具行業分析報告,律師起草後可 由發行人和保薦機構把關。

這場自上而下的改革中,券商發售能力將受到很大考驗。隨著發行定價機制的完善,券商需要有更強的項目把控能力,才不至於承擔包銷風險,新股頻頻破發已敲響警鐘,制度變革也將使投行人員提升業務風險意識。

上述投行部門負責人透露,保薦機構應迅速調整,改革後投行的競爭力將更多體現在承攬和銷售,其價值體現在對企業競爭力的挖掘,而不是僅為企業解決問題以滿足證監會審核。

被加密的IPO招股書

http://www.eeo.com.cn/2012/0622/228774.shtml經濟觀察報 記者 陳旭 黃利明 6月15日,證監會官方網站預披露康新(中國)設計工程股份有限公司首次公開發行股票(IPO)「申報稿」。當本報記者下載該PDF文檔準備研讀之時,卻發現這份本是公開的IPO「申報稿」卻是標註為「已加密」——內文所有文字均無法複製。

這份「被加密的IPO申報稿」這並非是特例,根據本報記者的數據統計,從去年6月17日至今年6月16日,共有30家企業的「IPO申報稿」被加 密。值得注意的是,這30份「IPO申報稿」的被加密公司中,有10家被加密IPO公司在等待審核,18家審核通過,僅兩家被否,被否決率僅為10%,特 別是今年以來的被加密的IPO企業過會率更為100%。這與同期IPO審核22.16%的被否決率降低一半還多。

公開與加密

6月中旬的一天,北京光譜財經的一位研究員發現,廣東台城製藥股份有限公司這只新股的招股說明書被加密,即不能複製招股說明書中的內容。

「招股說明書提供的信息是單一的,很多需要通過公開資料去重新查詢比照,複製都不能複製,要挨個敲文字甚至一些財務數據,還怕出錯。」這位研究員抱怨道。

被加密的文件在文件最頂上會有標註「已加密」,同時在內文左側會有一把鎖的形狀圖案出現。這在一定程度上是人為對公眾特別是投資者設置了閱讀和研究障礙。

與非加密IPO申報稿文檔不同的是,「已加密」申報稿在文檔屬性安全性一欄中顯示——打印不允許、內容複製不允許、頁面提取不允許等限制。

變相的加密文檔卻更為令投資者研讀困難。中金公司保薦的江蘇奧賽康藥業股份有限公司首發招股說明書 (申報稿)並未加密,但其複製之後再粘貼就是一堆亂文,更無法搜索。

實際上,這種近乎於干擾信息披露的手段,在圈內並不是秘密。光大證券一位保薦人給記者舉了一個例子,「你可以看一下中信證券保薦的萬安智能,我估計這是現在最大的招股說明書,有22兆,裡面全部是圖片格式,非但不能複製,也不能搜索。」

根據本報記者的數據統計,從去年6月17日至今年6月16日,共有30家預披露的「IPO申報稿」被加密。其中有20家已上會企業的招股說明書被加密,另有10家已加密的預披露企業則在等待上會過程中。

對於面向公眾信披的招股說明書被加密一事,有「券商之家」稱號的榮達快印有關人士則對本報表示:「可以幫助進行加密,但要收取額外費用。」

加密與過會率

對於普通投資者而言,「被加密的IPO」只是影響閱讀、分析研究而已。但北京光譜財經統計的另一份數據,卻發現「加密者」的驅動力。自去年6月17 日以來,20家已上會企業的被加密IPO中,有18家通過IPO審核,有兩家被否決,被否決率為10%。今年以來的數據顯示,申報稿「已加密」的IPO企 業過會率是100%。

而最近一年,IPO審核結果數據顯示,計算被否決、暫緩表決、取消審核在內,審核「未通過率」為22.16%。即便剔除暫緩表決與取消審核的數 據,IPO審核「未通過率」亦為19.18%。而同期,申報稿PDF文檔「已加密」的IPO企業,審核「未通過率」僅為10%,而且暫未發現有暫緩表決和 取消審核的現象。

「被加密的IPO招股書」中還有未通過發審會的兩家公司,溫州瑞明工業股份有限公司和深圳市淑女屋時裝股份有限公司。前者有本身新增產能不清和募投新增產能盈利不確定的硬傷,後者有募投項目的市場前景和盈利能力存在不確定性的硬傷,問題嚴重且最終被輿論推上風口浪尖。

招股書有加密設置的IPO公司通過率高是偶然還是必然目前無法證實,但是這種「巧合」卻值得注意。

在這些將招股說明書加密的企業中,不乏知名企業,如中信證券保薦的中國郵政和華泰聯合證券保薦的淑女屋。打開這兩份招股說明書,左上角清晰顯示「已加密」,其中的內容都不可複製。

一位財經公關人士告訴本報,某大型券商提供給他們的Word版及PDF版的招股說明書,和預披露期的招股說明書是不同的,「給我們的版本都是可以搜索和複製粘貼的,後來證監會網站上面的招股說明書卻不能夠複製。」

在30份被加密的招股說明書中,國信證券一家就佔據了7份。據Wind數據統計,2011年6月21日至2012年6月21日,國信證券保薦項目上 會家數為42家,這其中,有5家企業的招股說明書被加密,目前國信證券手中仍有2家等待上市公司的招股說明書被加密。此外佔比較多的還有華泰聯合證券(4 個項目招股書加密)和廣發證券(3個項目招股書加密)。

信披的外衣

對於PDF版本招股說明書被加密一事,監管層也很是意外。證監會發行部一位人士表示驚訝,「是嗎?什麼時候開始的?」

北京光譜財經的研究員指出,招股說明書被「做手腳」的時間,恰恰是在證監會初審之後至發審會之前的預披露階段,監管層不知情是因為他們手中的版本是完整的Word版,而預披露時上網的PDF版本並不是他們手中的那個。

一個現實的結果是,「被加密的IPO」公司本身也增加了媒體和社會公眾對材料深入解讀和研究的困難,信息披露中隱含的一些風險也增加了暴露的難度。

證監會發行監管部和創業板發行監管部2011年12月30日發佈的《關於調整預先披露時間等問題的通知》中指出,招股說明書預先披露制度是深化發行 制度改革的一項重要措施,是市場化約束機制的重要組成部分。預先披露制度實施以來,在強化社會監督、提高信息披露質量和審核工作透明度等方面發揮了重要作 用。

今年3月,證監會主席郭樹清對外界表示,要更加專注於以信息披露為中心,不斷提升財務報告的質量,抑制包裝和粉飾業績。「我們已延長了招股說明書的預披露時間,同時推出了專業機構測算的行業平均市盈率。今後,我們還會嘗試更多有針對性的辦法。」

證監會的通知和郭樹清的講話都反映了證監會對於信息披露的重視。但是,公眾與發審委所看到的招股說明書,卻是不同的版本。

據華林證券保薦人吳軍華介紹,擬上市企業上會前需向證監會呈報7套材料,包括紙質材料和光盤,其中的電子版招股說明書一般採用Word格式,而到了預披露期時,證監會會要求發行人方面提供PDF格式的招股說明書,供公眾及媒體查閱。

本報從多個渠道瞭解到,擬上市企業向所聘請的財經公關公司提供的招股說明書一般也為Word格式,而預路演時,擬上市企業提供給買方機構的材料都為 裝幀精美的紙質版招股說明書。而榮達快印等為這些IPO公司製作的PDF版本的招股說明書是掛在證監會網站上提供給公眾和媒體看的。

好世界投資上市故事(增補招股廣告)

好世界投資為英皇系之前身,在1965年由楊受成成立,其淵源就是其父在戰時期間成立之鐘錶企業。在1967年取得勞力士品牌之代理,成功擴大業務,並深受美、日、歐各國之信任。1973年,楊受成欲擴張事業,需要資金,乘股市暢旺,於是構思把企業上市。1月26日,成立好世界投資有限公司,並在2月27日發行招股書,把旗下鐘錶及地產業務上市,據近期報導稱,地產資產合共持有4個單位和4個物業。董事為包括其父楊成及其他紳士及商界名流。

據當年3月份的工商時報稱,當時法定股本5,000萬元,分為5,000萬股,每股1元。當時股本為962萬股,欲新發行788萬股,不升水以1元發行新股上市。即上市時股本擴至1,750萬股,市值1,750萬。據當時工商時報稱,持有物業的價值較購入當期價值為10倍以上。

3月20日,好世界正式上市。當日雖然股市暴跌6%,但是好世界市值流通市值較低,加上當年股市氣氛仍旺,故股票一上市價格已揚升至3元以上,最高價3.45元,收市報3.10元,上升210%,當日市值已增至5,425萬,較最初物業的購入價值估計約100萬增值達53倍多,不可謂不驚人。

但是,其後業務陸續擴至地產及金融及期貨等高風險之事業,擴張過快,在自有資金不足之下,較為依賴銀行的資金支持。在1983年,因香港信心危機,最終匯豐銀行催收貸款,最終破產收場,資產也被接管,最終好世界投資並在2004年正式解散。

但楊受成其後憑金融業務東山再起,其後更把業務發揚光大,再成立英皇集團,並藉收購多間上市公司,把業務注入,成為現時的英皇集團(163)及英皇娛樂酒店(296),但有人曾因涉英皇娛樂酒店內幕交易也被調查。其後陸續又把旗下娛樂、傳媒及珠寶業務上市,成為英皇娛樂(8078,現中國3D數碼)、新傳媒(708)及英皇鐘錶珠寶(887)等,現時為香港有名的富商。

延伸閱讀:

1. 新聞故事——曾歷清盤 進軍新興市場 楊受成自爆翻身秘技

http://news.hkheadline.com/dailynews/headline_news_detail_columnist.asp?id=186646§ion_name=wtt&kw=8

2. 英皇(中國概念)之內幕交易審裁處之研訊報告書

http://www.idt.gov.hk/english/doc/Emperor-Main%20report.pdf

1986年12月16日: 陸氏實業(0366) 招股上市(更新)

1986年12月16日,當年從事電視製造陸氏實業宣佈招股上市,以每股1.33元發行5,000萬股上市,佔全部股本的25%,集資約6,650萬,另外在之前為開拓市場,把5%及2.5%股份出售予日本丸紅及荷蘭的Drange Nassau,每股1.23元,較公開發售價低7%,這兩個機構均會把這批股份視作長期投資。主席兼創辦人陸擎天在上市後持股約66%,董事持股約1.5%,主要資產為於中國內地的合營企業深圳中恆華發電子股份有限公司,後來於中國上市。最可愛的是,因為當年他們的市場主要在中國,因為其訂單較難預測,故此並無預估未來的業績。

在次年1月7日,陸氏實業上市,股價早市最低報1.73元,收市前愈升愈有,股價上升至2.275元的高位上市,較招股價高出71%,市值已達4.55億元。以當年派息有8仙計,當年以招股價計股息率達6.02%,以第一日收市價計股息率達3.52%。在1987年股災前,股價達到4.7元,市值達到9.4億,可見股價升勢之速。

在1991年,為分散業務區域,故開始把業務重心轉至越南,建立電視組裝、酒店、地產及水泥廠等業務。其後因為中國電視業競爭非常激烈,盈利大幅下降,派息也停頓,並供股集資。故於是把電視組裝部分逐步淡出,分別出售予TCL集團,其後重組成TCL國際(1070,現TCL 多媒體),另外深圳中恆華發電子股份有限公司部分則把之上市,並把兩間股份大手拋出,套出大額款項。其後,更把部分所得購入大股東的生物業務,雖遭部分股東反對,但是失敗,結果一如所料,業務未如預期,並持續虧損。

但是,當年一陣越南熱,陸氏實業的股價光速上升多倍,但因為越南經濟過熱,貨幣、利息均不利業務發展,盈利未如預期,雖然把業務正名至陸氏集團(越南控股)也沒有用,股價也漸歸平靜。

在這樣多年的變化之下,經過多次派送紅股及合股下,經供股調整後的上市價為2.3038元,經供股調整派發的股息約1.94825元,以現價1.73元計,如持有1股,回報約為79.13%,相對當年恆指升幅約10倍亦較低,,複合回報率僅約2.30%,或許連通脹也追不上,所以投資工業股和新興地區的股票也是價值毀滅的。

延伸閱讀:

1. 維基百科資料

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E6%B0%8F%E9%9B%86%E5%9C%98

2. 公司資料:

http://www.luks.com.hk/c/about_profile.php

3. Webb 派息、供股、合股資料:

http://webb-site.com/dbpub/events.asp?i=1143

4. 買高價生物業務資料

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2003/0307/LTN20030307037_C.pdf

華耐控股(1020)招股書和年報內容前後不一 stockbisque

http://stockbisque.wordpress.com/2012/07/04/%E8%8F%AF%E8%80%90%E6%8E%A7%E8%82%A10%E6%8B%9B%E8%82%A1%E6%9B%B8%E5%92%8C%E5%B9%B4%E5%A0%B1%E5%85%A7%E5%AE%B9%E5%89%8D%E5%BE%8C%E4%B8%8D%E4%B8%80/在分析華耐控股(1020)資料時,筆者由於能力所限發現有很多難以理解地方,現例出如下:

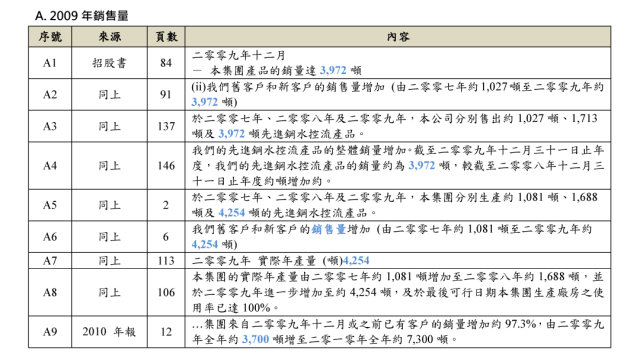

招股書一時說2009年銷量為3,972噸,一時又話4,254噸(見A6),但到2010 年報,又說3,700噸。究竟三個數那個數才是真實數字啊!?

招股書一時說2009年銷量為3,972噸,一時又話4,254噸(見A6),但到2010 年報,又說3,700噸。究竟三個數那個數才是真實數字啊!?

根據B1,2009年最大的顧客為寶鋼集團,其銷售額為270萬元,其次是銷售額為168萬元的武漢鋼鐵集團。但根據B2、B3寶鋼集團不在最大顧客名單內。另外,根據B2、B3在2009年,有一家176.88萬元銷售額的客戶,但該客戶又不在B1名單內,內容真是前後不一,不知那個才反映實際情況。

根據B1,2009年最大的顧客為寶鋼集團,其銷售額為270萬元,其次是銷售額為168萬元的武漢鋼鐵集團。但根據B2、B3寶鋼集團不在最大顧客名單內。另外,根據B2、B3在2009年,有一家176.88萬元銷售額的客戶,但該客戶又不在B1名單內,內容真是前後不一,不知那個才反映實際情況。

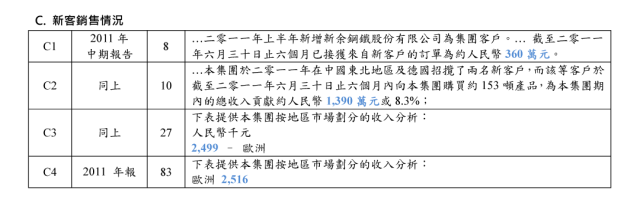

根據C1、C2新余鋼鐵訂單約為360萬元,因此德國新客戶收入貢獻應為1,030萬元 (1,390萬元 – 360萬元)。但C3歐洲業務只錄得249.9萬。哦,有什麼原因導致這麼大的差異啊?

根據C1、C2新余鋼鐵訂單約為360萬元,因此德國新客戶收入貢獻應為1,030萬元 (1,390萬元 – 360萬元)。但C3歐洲業務只錄得249.9萬。哦,有什麼原因導致這麼大的差異啊?

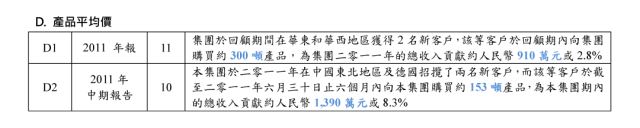

在D1欄,每噸產品平均價為$30,333, 在D2欄,每噸產品平均價為$90,850。

在D1欄,每噸產品平均價為$30,333, 在D2欄,每噸產品平均價為$90,850。

根據招股書,2009年浸入式水口、塞棒、中間包水口及長水口平均售價分別為1,664、 1,192、 1,361及 1,174元人民幣,所以除非浸入式水口的重量較其它產品輕幾倍而D2的兩名新客戶購買只購買價高但輕的產品,否則D1、D2欄平均價不應那麼大,是嗎?

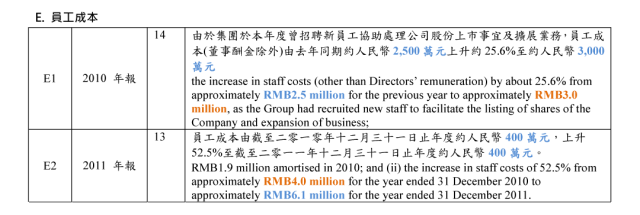

中文的3,000萬元與英文的RMB3.0 million可能是翻譯錯誤,但2010 年報的RMB3.0 million與2011 年報的RMB4.0 million是實質的前後矛盾啊!

哦,400萬元上升52.5%到最後也只得400萬元…暈了!

總結

公司招股書和年報公司重要文件,但奈何多份文件皆有很多前後矛盾和不一致性。

公司應確保資料準確無誤才出街,但從以上多處的錯誤顯示公司沒有做好它的份內工作。筆者不是會計師或財務專家也找到如此多問題,至於公司多年來的財務報表有沒有其它問題就讓有興趣的投資者自己確定吧。

旭輝(0884)招股書的細節解密(1)

這公司上星期五公佈業績,業績是超過招股書預測。但是這家公司不說不知,其實是福建藉的地產公司,盈利也是以很多靠會計方式取得,招股書很多地方顯示他的基礎上卻不是如何穩固,負債也頗高,筆者認為傳媒有兩個地方沒有提及,今次特地補充一下。(1) 回購國內控股公司個人小股東股份的資金來源

在2011年4月至5月間,上市公司架構未完成前,中國內資控股公司旭輝集團股份有限公司獲大股東林氏兄弟持有的上海旭輝投資咨詢有限公司及旭凱(上海)投資顧問有限公司(前稱為上海旭凱投資有限公司)收購其他股東約26.4%股權,作價合計482,500,600人民幣。但根據招股書,2010年底,公司現金只有21.5億人民幣現金,債項有40億人民幣,加上快速發展,又向銀行借了不少資金,也不取得收成,但根據2011年上半年,營業額額只有3.72億人民幣,根本很難撥出資金購回股份。但他們是如何做的呢,其實招股書的「與控股股東的關係」也提出了答案:

「根據於二零一一年九月十四日訂立的渣打信貸協議,本公司向渣打的聯屬公司渣打銀行(香港)有限公司取得貸款融資580,000,000港元,自渣打信貸協議日期起計為期24個月。茂福、鼎昌、卓駿及Rain-Mountain(為我們的控股股東,由林中先生、林偉先生及林峰先生實益擁有)就該銀行借款將本公司合共115,128,000股股份(佔資本化發行及全球發售前我們

已發行股本約89.25%)抵押予貸款人,而該抵押將於上市後解除。」

根據招股書,在2011年9月9日架構上基本上完成,14日簽訂合約,基本上算是光速。按當時的匯率計,這筆482,500,600人民幣,實際上就是差不多5.8億。根據中國內地公司法,也好像沒有提及付款期限必需在何時。因為這次收購是向個人股東收購,可能當時林氏兄弟是是有牽涉到一筆高息過橋貸款來支付收購代價,然後以這筆貸款取代,不過這牽涉外匯程府,需時亦不便。個人認為更有可能是直接先簽訂辦手續,然後於境外借取這筆款項以港幣支付作收購代價,可能當中牽涉利息以個人支付,但這省卻外匯手續程序,其後有部分售股股東股東重新加入投資,可能就是用這筆資金支付。

(2) 投資股東禁售期限

講開這批重新加入的售股股東,其這批投資股東的禁售期限,不是一般的6個月,而是9個月,根據招股書所稱:

「投資者已作出禁售承諾,據此彼等已承諾不會於認購完成之日(即二零一一年九月三十日)起至上市日期後九個月內出售、處置、轉讓或訂立任何協議出售、處置、轉讓彼等於本公司擁有的股份或以其他方式就彼等於本公司擁有的股份增設任何購股權、權利、權益或產權負擔,及(視情況而定)企業投資者的最終實益擁有人進一步承諾,不會於認購完成之

日(即二零一一年九月三十日)起至上市日期後九個月內出售、處置、轉讓或訂立任何協議出售、處置、轉讓彼等於企業投資者所持有的權益或以其他方式就彼等於企業投資者所持有的權益增設任何購股權、權利、權益或產權負擔。」

根據上市公司規則其實只是限制是6個月,根據上市規則第10章第7條:

「10.07 (1) 在發行人申請上市時刊發的上市文件况列為發行人控股股東的人士或一組人士,本身不得(並須促使有關登記持有人不得)進行下列事項:

(a) 自新申請人在上市文件中披露控股股東持有股權當日起至證券開始在本交易所買賣日起計滿6個月之日期止期間,出售上市文件所列示由其實益擁有的證券;就該等由其實益擁有的證券訂立任何協議出售發行人證券,或設立任何選擇權、權利、利益或產權負擔;

為甚麼要自願禁售9個月這麼特別,其實當中或可能牽涉到業績好壞。這公司是在2012年11月23日上市,如果以半年禁售期來講,是至5月23日屆滿,根據上市規則附錄10「上市公司董事進行證券交易的標準守則」規定,

「3. (a) 在上市發行人刊發財務業績當天及以下期間,其董事不得買賣其所屬上市發行人的任何證券:

(i) 年度業績刊發日期之前60日內,或有關財政年度結束之日起至業績刊發之日止期間(以較短者為準);及

(ii) 刊發季度業績(如有)及半年度業績日期之前30日內,或有關季度或半年度期間結束之日起至業績刊發之日止期間(以較短者為準),但如情況特殊(如應付下述C部所指的緊急財務承擔)」

根據上市規則,其實在年結前60日即8月31日要出半年業績,提早30天約為8月1日前不可買賣。如果部分投資者是董事,就算設定半年的禁售期,其實也沒大影響,但實際上除了林氏三兄弟外,其他只是單純投資者,所以設6個其未也沒所謂。但如果是設9個月禁售期,禁售期滿是8月23日,剛剛好就是在發佈中期業績前後,時間上可能較為特別,可能他們預知到一些我們不知道的良好業績,何況他們在財務上因為擴張太快頗為吃緊,故可能早有協議,預料到他們可能是發佈一個不錯的業績,過幾天就會宣佈配股,順手幫這批小股東套現。所以市場上有一大片利好消息,宣傳這股的投資利好訊息絕不為怪,因為就是為未來籌資做好鋪墊。

其實這家公司在人上面,也有不少怪的地方,你可說他們重視人才,也可以說他們真是好急進,過一天再談。

旭輝(0884)招股書的細節解密(2)

(3) 主席的私人助理招股書中,有一處地方令我非常留意,就是主席的私人助理林鉅昌先生的報酬非常豐厚。在眾多高管中,分得最多股就是這位林鉅昌先生,在2011年8月重組時,分給他的股數達到重組時的172萬股,上市前再1拆35股,變成了6,020萬股,以現價計,金額就達到1.04億。

根據資料,林先生在高管中年紀尚輕,只是42歲,同老闆們年紀差不多。他在1991年於香港大學畢業,先加入太古集團作管理見習生,後來轉職財經界,於1994年加入創業投資公司ChinaVest Limited的中國業務分析師,至1996年,之後轉職美林證券,成為研究部的副總裁,至2001年再轉任華潤置地的財務總監至2006年7月,之後再加入龍湖地產(960),擔任首席財務官,並在2008年1月委任為董事,並在2010年5月離職董事,至10月退任首席財務官。之後加入旭輝,據老闆話是因為老闆公司很多龍湖地產的員工,所以經引薦加入。另外他又自行創業,成立聚智投資有限公司,自任主席及總裁。

隨本職創業外,他也開始擔任其他上市公司的董事,2012年1月,他加入深圳高速(548),擔任獨立董事。4月,中盛資源(2623)上市,他又擔任非執行董事。但為何他要擔心這些公司的非執行董事,也不擔任這一家呢? 招股書可能指出了一些問題的指向。

根據業務一節,其實林先生也兼任為公司成功批地的職責。他在蘇州華廷項目中,為加快外匯程序,他控制的滿發投資有限公司暫時受讓在英屬處女群島立的旭名有限公司,上市公司更批出人民幣5.07億元的資金予旭名有限公司,以用以支付土地收購價款,至上市時已取得土地權益,但滿發投資有限公司仍未轉讓這塊土地予上市公司,不過已簽訂協議,會於(i)上市日期後滿六個月或(ii)轉讓完成後滿兩年前(以較早者為準)送達強制回購的通知。

所以可能因為這項類似關連交易的非關連協議,又或是公司內部管治上的其他原因,所以就沒有就任董事,這1億多,雖然看來2年就落袋,每年就這樣已是5,000萬,可稱為打工皇帝,但錢可不容易賺的。

岔開一筆,這公司的首席財務官游思嘉在1999年至2003年任職工商東亞的投資銀行部,任執行董事。當年工商東亞(現稱東盛證券)可能新設,內部合規未完善,歐亞農業事件是由他們負責,後來證監會在2005年和他們達成和解,還有其他不合規的事件,最終在2008年對他們提出懲罰。

(4) 老闆老婆要離婚

林氏三兄弟中,老二林偉可能和老婆聚少離多,所以又要離婚,並在2012年4月應英屬處女群島要求要求凍結他的資產,但在加拿大其後多次被判決上訴不成立,最新的上訴是在2012年12月在加拿大,中國的在2013年4月,到時其妻子可能取得他個人那部分的資產的一半,所以他們把大部分資產授予信託,也使股權穩定不致受損過甚。

最特別的是,老三叫林峰,唔知是咪福建人多姓林又叫峰多呢?

(5) 總結

其實三位老闆算後生,頗有新鴻基地產(16)及合景泰富(1813)的樣子,但做事可能會較為急進,管理及資金上感覺上還是追不上,負債水平估計都是會保持高企,但他們的財務調度上都使得不錯,不過自己就不太喜歡這樣財技上硬銷了。

旭輝(0884)招股書的細節解密(2)

(3) 主席的私人助理招股書中,有一處地方令我非常留意,就是主席的私人助理林鉅昌先生的報酬非常豐厚。在眾多高管中,分得最多股就是這位林鉅昌先生,在2011年8月重組時,分給他的股數達到重組時的172萬股,上市前再1拆35股,變成了6,020萬股,以現價計,金額就達到1.04億。

根據資料,林先生在高管中年紀尚輕,只是42歲,同老闆們年紀差不多。他在1991年於香港大學畢業,先加入太古集團作管理見習生,後來轉職財經界,於1994年加入創業投資公司ChinaVest Limited的中國業務分析師,至1996年,之後轉職美林證券,成為研究部的副總裁,至2001年再轉任華潤置地的財務總監至2006年7月,之後再加入龍湖地產(960),擔任首席財務官,並在2008年1月委任為董事,並在2010年5月離職董事,至10月退任首席財務官。之後加入旭輝,據老闆話是因為老闆公司很多龍湖地產的員工,所以經引薦加入。另外他又自行創業,成立聚智投資有限公司,自任主席及總裁。

隨本職創業外,他也開始擔任其他上市公司的董事,2012年1月,他加入深圳高速(548),擔任獨立董事。4月,中盛資源(2623)上市,他又擔任非執行董事。但為何他要擔心這些公司的非執行董事,也不擔任這一家呢? 招股書可能指出了一些問題的指向。

根據業務一節,其實林先生也兼任為公司成功批地的職責。他在蘇州華廷項目中,為加快外匯程序,他控制的滿發投資有限公司暫時受讓在英屬處女群島立的旭名有限公司,上市公司更批出人民幣5.07億元的資金予旭名有限公司,以用以支付土地收購價款,至上市時已取得土地權益,但滿發投資有限公司仍未轉讓這塊土地予上市公司,不過已簽訂協議,會於(i)上市日期後滿六個月或(ii)轉讓完成後滿兩年前(以較早者為準)送達強制回購的通知。

所以可能因為這項類似關連交易的非關連協議,又或是公司內部管治上的其他原因,所以就沒有就任董事,這1億多,雖然看來2年就落袋,每年就這樣已是5,000萬,可稱為打工皇帝,但錢可不容易賺的。

岔開一筆,這公司的首席財務官游思嘉在1999年至2003年任職工商東亞的投資銀行部,任執行董事。當年工商東亞(現稱東盛證券)可能新設,內部合規未完善,歐亞農業事件是由他們負責,後來證監會在2005年和他們達成和解,還有其他不合規的事件,最終在2008年對他們提出懲罰。

(4) 老闆老婆要離婚

林氏三兄弟中,老二林偉可能和老婆聚少離多,所以又要離婚,並在2012年4月應英屬處女群島要求要求凍結他的資產,但在加拿大其後多次被判決上訴不成立,最新的上訴是在2012年12月在加拿大,中國的在2013年4月,到時其妻子可能取得他個人那部分的資產的一半,所以他們把大部分資產授予信託,也使股權穩定不致受損過甚。

最特別的是,老三叫林峰,唔知是咪福建人多姓林又叫峰多呢?

(5) 總結

其實三位老闆算後生,頗有新鴻基地產(16)及合景泰富(1813)的樣子,但做事可能會較為急進,管理及資金上感覺上還是追不上,負債水平估計都是會保持高企,但他們的財務調度上都使得不錯,不過自己就不太喜歡這樣財技上硬銷了。

[純仿作]康庫控股招股 踢爆造數祕技

【2014年7月1日專訊】康庫控股在4月1日通過上市聆訊後,在6月30日鬼崇發佈了創業板的配售招股書。據該公司稱,該公司發行2億股,上市價格範圍在30仙至50仙,集資約6,000萬至8,000萬,但該公司招股書中疑點重重,引來四大造假疑團。疑點一: 現金竟然較集資額更多

其中1.2億為配售舊股,8,000萬股為配售新股,扣除上市公司分攤之上市費用1,800萬後,公司真正集資最少僅600萬,以公司2013年底所稱的1,500萬現金為少,究竟該公司上市原因何在?

疑點二: 專業報告「號稱」香港第一大財經論壇,但專業機構專業性成疑

該公司在行業概況中引用米蘭國際(8027)之報告,聲稱康庫控股旗下的zkiz.com 每年瀏覽量約2,000萬人次,佔香港市場達70%,為全港第一。但是據米蘭國際當年招股書稱,其報告當年曾遭上交委員會質疑,其中立性受到懷疑,且根據本報街頭調查,有超過90%受訪市民不知道有zkiz.com的調查,可見這網站號稱全港第一的真確性成疑。

疑點三: 盈利模式成疑

翻開公司招股書,該公司的收入絕大部分來自廣告,但是近年因為版權訴訟關係,故廣告收入近年頗為不穩定,2013年收入大幅減少70%,至約2,000元水平,但由於公司現金儲備雄厚,故投資收入逐步成為公司的收入來源,雖然公司稱投資策略專注以收息股為主,但是在近期港股不振下,在股票投資是以市場價入帳下,造成盈利不穩的情況出現。而在支出方面,該公司僅為租用伺服器,開支極低,但近年開拓網絡媒體,瀏量大幅增長,開支亦大幅增加,據2013年稱,其開支大增5倍,至120萬元,預期未來在增加資源下,開支帳會持續上升,故盈利前景不太明朗。

疑點四: 註冊地址為祕書公司,實際辦公地點不明

根據本地實地採訪,招股書列出的地址,僅為一祕書公司,實際營運地點成疑。但據消息人士稱,康庫控股的因避免引起訴訟,故實際營運地點需要守祕,且因為控制成本,是採用home office制,但這樣的一間公司,卻極引起眾多質疑康庫控股是否有持續經營的能力。

疑點五: 股東多為英文拼音香港人士,疑似人頭

根據招股書稱,該公司除了主席兼CEO周xx持股40%為控股股東外,其餘股東多數為英文拼音之香港人士,該部分股權亦約40%,但均為無業人士,記者曾實地採訪部分公司股東,但一概均以不知情拒絕訪問,更引起股權不明的推測。

主席愛炒股

二十五歲的周xx持有香港身份證,為人低調,甚少現身公開場合,且破盡紀錄,成為除牌後的數碼庫(前上市編號8162)後最年輕的上市公司主席兼CEO。據稱周氏居於香港某處,對網絡程式極有興趣,現任職於某機構。2002年,在中學時自立門戶,成立康庫控股前身zkiz.com,後獲得高人指點,把旗下網站資產重組,與合作夥伴成立現時的康庫控股前身,並主力經營網站生意。早於2005年,周xx已進軍股壇,之後曾炒賣多隻二線股票,據消息人士稱「投資額多數一萬起,兩萬止」,仲「成日都輸」,可見周xx並非十分「富貴」。主席炒股失利,網站則靠擴張規模招致虧損,未來前景不明,有分析員直言:「你可以話他只是想做大規模,博上市賣殼。」一旦資金蝕晒,隨時變成另一隻財困殼股,小股東隨時變「鍋灰」。

Next Page