機管局解釋 左丁山

2008-07-10 AppleDaily

星 期二本欄寫「機場管理大倒退」。又有咁啱嘅,星期二早上就碰到機場管理局高層,揸住篇左丁山專欄嚟睇,成個人眉頭皺。呢類場景左丁山見得多,例如前日坐地 鐵去油麻地站落車,行過去窩打老道坐的士去土瓜灣,在地鐵上就見到一位白領揸住《蘋果》副刊,睇緊「名采」版,從佢嘅眼睛移動方向判斷,係睇完「黃金冒險 號」就睇「GG細語」。上到的士,司機立即放低張《蘋果》,一眼就望到佢本來係睇緊「GG細語」。機管局高層對左丁山講:「乜咁大標題呀,鬧我哋之前,搵 我解釋吓先吖。」據呢位高層解釋,機場嘅禁區安檢與出境管制地區會重新配置。現在係旅客一進入禁區,就會憑身份證或護照過關出境,出咗就唔可以行返轉頭。 出咗移民關卡就要排隊檢查行李,如檢出流質物件(如靚酒、名牌香水)就會充公,如果手提行李過多,或oversize,旅客因為唔可以返出去再 check-in,經常引起爭執。未來方法就係旅客入管制區(不是禁區),在管制區內可以走番出嚟,例如檢出上述物品,可以返回航空公司櫃位辦理另一次行 李寄艙,流質物品唔使充公。手提行李檢查完畢後,先至行到移民關卡,辦出境手續,出咗境就唔可以返轉頭。現在櫃台重置工程已開始進行,但因為只會在深夜旅 客少之時開工,時間會拖長,施工期間,啲X光機就擺放在離境大堂商業區,造成擠逼,實在逼不得已喎。機管局高層如此解釋,好似言之有理。但對守規矩嘅香港 市民嚟講,入閘出境嘅時間,究竟係以前嘅方法(先出境後安檢)快啲,還是用以後嘅方法(先安檢後出境)快啲?表面上看,出境時間應該無差別,但實際如何, 難以預料。返到公司,機管局公關來電,話工程費用只係一億元,唔係肥仔K聽到嘅十五億元咁高,詳情會在七月九日嘅記者招待會解釋喎。總之在重新配置工程期 間,大家出外旅行,畀啲耐性可也。但在出境繁忙時間,離境大堂肯定擠逼不堪,希望機管局多派保安維持秩序。

同一個原因解釋升跌 王雅媛

|

|

近日內房股不濟,皆因為中央推出的「十大行業振興規劃」,最後一位「幸運兒」落於物流業,而非房產業身上。再加上非常巧合地,有兩家內房股,分別為合生創展(754)及雅居樂(3383),先後傳出涉及非法案件,令整體內房股帶來更負面的情緒。

當市場氣氛不好時,大家以房地產非「十大行業振興規劃」為沽貨理由。相反,如果現在市場氣氛是好的,消息出來後,房地產股票節節上升。大家又可以用逆向思 維去解釋,因為房產業不需要中央出手打救,代表了房產業沒有問題,所以受到投資者追捧。同一個原因,配上不同的演繹手法,便可以解釋了股票的升跌。你認為 這些原因其實有多強說服力呢?

別捉錯用神

○七年尾香港首富李嘉誠先生於三十多元沽出中國遠洋(1919),今天其股價跌到了只有四元,差不多跌了九成。如果投資者當時跟着李先生沽貨,今天當然非 常開心。但是看回歷史,跟李先生買賣,原來都要想想會否捉錯用神。○三年八月,長和系宣佈出售手上東方海外(316)股權,東方海外為全球其中一間最大的 貨櫃運輸及物流公司。當年東方海外股價從三月,每股四元左右一直升至十二元,去到了十年以來的新高。當時有報紙及分析員視李先生沽貨為沽貨訊號,認為東方 海外股價於短時間內已經升了不少,應該選擇跟着沽,但事後,東方海外股價卻升足四年。

Victoria認為,以李先生對運輸碼頭業務的熟悉情況,他自有沽出的理由,只是沒有向外界披露而已。

王雅媛為註冊持牌人士,並沒有持有以上股票

逢周二見報

|

高盛“解释”中国股权投资质疑

http://www.21cbh.com/HTML/2010-5-31/yMMDAwMDE3OTcyMw.html

这几乎是高盛直接投资部第一次与媒体的直接对话。安武,高盛直接投资部在亚洲的主管,主要负责私人股权投资、房地产及大型基础 设施投资基金。许明茵,参与了多项高盛对中国内地公司的投资,目前是中国海王星辰、雷士照明和海普瑞的董事。他们为我们解说了一个不一样的高盛。近 来饱受争议的海普瑞(002399),曾以148元的A股最高发行价创下了A股超募倍数的新高,使得股东之一的高盛在三年时间里以6000万投资换取了近 90倍的账面收益。当然,由于锁定期的存在,高盛目前还没有拿到一块钱的现金,所有收益只是“纸上富贵”。在高盛投资海普瑞之前,前后有7 家公司投资海普瑞,其中,持股比例最高的深圳源政投资有限公司也于2007年6月4日将其持有的22.93%股权悉数出让。这期间,不少PE与投资银行直 接投资部门人员都考察过海普瑞,但最终只有高盛实施投资。此后5个月,海普瑞便成为出口美国肝素钠的国内唯一供应商。如同巴菲特投资可口可 乐获得丰厚回报,外部投资令公司价值增长的历史一次次地重演,区别只是在于,有一种传奇被奉为无上的“神话”,而另一种则被视为“纸醉金迷”。1. “神秘”直投高盛,这台赢利发动机如今又开始高速运转了。经历了近半年的业绩低迷,5月10日,高盛 集团发布的监管文件显示,高盛的交易部门在今年第一季度的全部63个工作日中,实现了每日至少2500万美元的利润,其中有35天每日利润逾1亿美元。交 易业务在季度中的每个交易日都实现盈利,这是高盛首次取得如此成就,但也有人担心,由于高盛仍深陷“欺诈门”,这样的业绩可能招致人们对其业务模式和市场 行为的批评。在中国,高盛更是近来的舆论热点:作为农业银行IPO的主承销商,有可能入股泰康人寿,及其投资海普瑞的丰厚账面回报…… 5 月25日,坐在记者面前接受专访的是高盛直接投资部分别负责亚洲和中国业务的两位高管:董事总经理安武,以及董事总经理许明茵。这几乎是高 盛直接投资部第一次与媒体的直接对话。而该部门在旁人看来是高盛未来中国业绩增长的引擎。虽然市场关注热点不乏一些敏感话题,比如西部矿业 (601168)投资中高盛投资获利丰厚等问题,又如双汇发展(000895)在上市前的大比例分红极大地降低了高盛的持股成本等等,双汇发展在2002 年上市,高盛2006年投资双汇国际。一个以往颇显神秘的部门就此生动起来。安武,目前是高盛直接投资部在亚洲的主管,主要 负责私人股权投资、房地产及大型基础设施投资基金。他获得了耶鲁大学哲学学士、哈佛法学博士和工商管理硕士学位。许明茵,娇小的一个香港女 性,她的经历不同于其他投资银行人士。她曾取得哈佛生物学学士学位,此后又获得哈佛工商管理硕士学位。她参与了多项高盛对中国内地公司的投资,目前是中国 海王星辰(NPD.NYSE)、雷士照明控股有限公司(2222.HK)和深圳市海普瑞药业有限公司(002399.SZ)的董事。这三家公司目前的总市 值超过800亿人民币。两位高管在高盛及其直接投资工作已超过十年。经历了三次较大的经济起伏——1998年的亚洲金融危机、2000年的 科技泡沫以及2008年的全球金融风暴,他们说直接投资是个艰辛和需要忍受寂寞的行业:某一项投资无论赚钱与否,来自舆论或者公司内部的压力总是存在。现 在肯定不是高盛的高潮时期,但安武却很乐观,他说,“但无论处于何种境遇,客户都一如既往地信任我们”,“我们觉得非常幸运”,“也希望这件事(SEC起 诉高盛)能够早日解决”。2.海普瑞仍是“纸面富贵”“我们知道,我们对自己公司的看法,和普罗大众如何看待我们在市场中的 角色和做法之间,存在一定的脱节。”高盛集团董事长兼首席执行官劳尔德·贝兰克梵(Lloyd Blankfein)5月7日在2010年高盛股东年会上所致开幕词中作如此表示。事实上,高盛在中国的直投业务,无论成功与否,也总是会 伴随着争议。海普瑞便是争议焦点之一。许明茵在高盛对海普瑞的投资上起了重要作用。她或许能够部分地解释,前后7家公司撤出对海普瑞的投资 后,高盛还能坚持挺进了股东行列。而且,在完成投资后的5个月后,海普瑞幸运地成为出口美国肝素钠的国内唯一供应商。招股说明书披露,公司 第三大股东为GSPharma,持有公司4500万股,占公司股份的12.5%。以148元的发行价计算,其持有的股份账面价值高达66.6亿元,获利超 过93倍。“因为锁定期的存在,股票的定价对我们来说只是个可作为参考的数字,虽然我们也会关注它的股价。” 许明茵说,海普瑞募集资金非常多,但他们一股也没有卖,一块钱也没拿到。许明茵表示,即使超过合约所规定的锁定期,高盛也不一定会出售股 票。许明茵说,你可以看一下高盛对中国工商银行(601398.SH;1398.HK)的投资,在三年锁定期解禁后,高盛仍然部分持有该银行股票。安 武也再三对记者强调,高盛向来是做长期投资的,而不是频繁买卖套现,在中国也是如此。安武还表示,由于直接投资部在欧美取得了较好的经验, 高盛于1992年开始在中国内地进行第一项直接投资。安武最愿意提的例子是,高盛对中国平安的投资,高盛自1994年进入,2006年卖出,前后持续了 13年。安武说,从2003年至今的7年时间里,高盛在中国内地直接股权投资的项目超过20个,但这期间只退出了3家公司,高盛仍然是其余 二十多家公司的股东。3.“小股东”的大生意不过,无论何时退出投资,只要海普瑞的股价不出现 大幅异动,高盛在该项目上能挣个盆满钵满,这几乎已经成为板上钉钉的事实。然而,当问及单项投资的平均预期收益率时,安武则相当谨慎和保 守,他说投资收益还是要看项目的风险程度。高风险项目当然要求比较高的投资回报,因此很难既定一个收益率标准。那通常情况呢?安武说,高盛的直投部门一般 会争取单个项目在5年左右时间里达到投资额双倍的回报。当然,许明茵也提醒称,项目的投资回报跟投资规模是密切相关的。有一些项目因为投资 金额比较小,所以看起来总体回报率很高,但实际上对高盛来说效益却并不那么明显。但有些投资规模比较大的、上亿的项目,对于直投部门业绩的影响就会相对比 较显著。安武表示,就投资占比而言,高盛在亚洲的投资,包括中国,基本上都只是作为小股东。从投资比例来看,高盛投资占比的区间在 5%-40%,平均比例为15%-20%。根据安武提供的数据,在中国,高盛单个项目的平均投资额为5000万美元。当然这一投资金额是动 态变化的,一些公司自身价值增长很快,高盛的投资规模也会相应增加。但5000万美元的投资额与美国相比仍然只是个小数目。因为经济发展程度和PE行业发 展进程不同,高盛在美国的股权投资最少金额为2.5亿美元,最高的投资规模区间在10亿-20亿美元。安武说,他们做到了投资的良性循环。 十多年来,在亚洲包括中国,没有一起是高盛做控股的投资。“主要理由是,高盛在该地区的策略是针对增长型企业的投资,希望配合、辅助企业家把公司做大。公 司成长,行业成长,经济成长,高盛也会受益。”尽管因为海普瑞及SEC事件近期饱受争议,安武依然表示,“我们还是倾向于尽量多的投资于中 国内地,特别是一些风格比较稳健的公司。”从1992年在中国投资第一个项目起, 18年来高盛每年都在中国有所投资。不过,投资的具体项目与行业,外界不甚清楚。4.西部矿业争议西 部矿业是高盛另一项颇受争议的投资。争议的重点在于,高盛到底赚了多少钱,以及高盛与前股东是否存在着利益输送。根据《西部矿业股份有限公 司首次公开发行上市招股说明书》,2006年7月20日,东风实业与Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C.(下称 Goldman Delaware)签订《股权转让协议》,东风实业同意将其持有的西部矿业10%的股份,共计3205万股转让给Goldman Delaware。10 个月后,由于西部矿业大比例的向全体股东转增和送红股,高盛在西部矿业的股权猛增至19230万股。此后的3个月,2007年7月12日,被誉为中国矿业 明珠和资源之王的西部矿业隆重上市,股价一度高至68.5元,此后随着全球宏观经济的滑坡,该股股价最低跌至5.30元。2009年3月5 日,西部矿业发布公告,称2008年8月7日至2009年3月3日,高盛通过上海证券交易所集中交易系统出售所持西部矿业公司11915万股股份,所减持 股份占公司总股本的5%。该次减持后,高盛目前仍持有公司股票7315万股,占总股本的3.0697%。有一种说法称,高盛持股西部矿业 19230万股的全部投资成本只有9610万元,而减持部分股权的回报高达974.3%。也就是说,高盛以每股3元的价格从西部矿业前股东东风实业受让了 最初的3205万股。此次采访中,安武与许明茵均表示不愿谈及具体个案,对西部矿业只字未提。但高盛投行人士对记者表示,高 盛最初从西部矿业前股东获得的10%股份,由于接近西部矿业IPO,因此这笔交易并不“廉价”。不过该人士不愿透露具体的收购价格。这位人士说,高盛对西部矿业投资的锁定期为12个月,即西部矿业股价最高时,高盛所持股份的总市值超过10亿美元,但不能兑 现。他同时表示,西部矿业近几日持续徘徊于每股11元左右的股价,这一价格已经接近了高盛当时部分减持时的退出价格。他称,高盛因该笔减持交易获益1亿多 美金。高盛在2008年8月7日至2009年3月3日减持西部矿业股票时,其间股价最高为24元,最低为近6元。目前高盛仍 然持有西部矿业7315万股,5月28日复权后的价格约为34元。由于高盛不愿透露入股价格,无法精确计算其盈利情况。对于外界质疑西部矿 业于上市前大比例地向全体股东转增和送红股的行为,该高盛人士称,尽管高盛在西部矿业内部拥有一个董事席位,但仍无法控制一些企业个体的行为。而售股给高 盛的前股东是独立股东,与高盛及西部矿业管理层无任何关联,因此他认为,不存在利益输送问题。对高盛投资西部矿业的争议,仍无任何明显证据 推断对错。不过有国内证券从业人士对记者表示,证券监管部门至今未表示对此项交易的疑虑,说明高盛对西部矿业的投资及退出程序可能是合规。 但这项交易目前所公开的诸多细节不尽合理,确实引人联想。该人士表示,西部矿业投资一案恰好从某种程度上说明高盛利用一切空隙寻找利益的商 业特性。其中一些创新手法的运用,既能说服利益相关体,同时也能使高盛个体利益最大化,“这值得国内企业学习”。5.项目筛选的“双 百”工程虽有诸多争议,但到目前为止,从账面上看,高盛在中国的绝大部分投资已是显而易见的成功。如 何挑选到一个有潜力的投资项目?高盛给出的答案是:“双百”工程,即两个“100”。“第一个‘100’的意思是,其实我们在决定投资一个 项目前会实地去看很多项目,平均要看100个才会投1个,筛选的过程非常严谨。”许明茵对记者表示。她进一步解释称,如此高的淘汰率,“一 方面在于,每年经手的项目有上千个,但坦白说有一些送过来的文件内容不够详尽,无法说明公司的状况,这会过滤掉一部分。另一个原因是,筛选的过程是非常高 标准,近乎保守的。”许明茵表示,对一个项目的选择,高盛方面会从公司业绩、客户定位与组合、业务战略、会计、法律、公司治理、人事、环保 甚至企业家风格等等各个方面来考察一家企业,特殊行业比如科技类的,也会雇一些专家来配合调研。“我们是做投资的,不会去赌。有些东西如果 不知道、看不透的话,我们是不会参与的。这就是为什么你可以看到我们目前投资的这20多家公司,都属于稳健型的企业。”许明茵说。另一个 “100”是指,当对项目投资资金到位时,高盛会对该公司做一个100天的改进计划,也就是针对公司急需改进的几个方面,由高盛提出一些改进建议。许 明茵认为,对吉利汽车的投资就是“双百”工程的好例子。“当时我们百里挑一选择吉利汽车来投资,我们发现这确实是一家很好的公司。在做 100天计划时,我们就给出吉利汽车几方面我们认为很重要的建议,比如公司的海外销售、采购业务,在发展战略上如何在中国或海外市场完成布局,还有资金使 用方面应该如何效益最大化。我们认为这些建议对公司未来发展是非常有意义的。”许明茵说。虽然高盛目前投资的20多家中国企业中,私人企业 占据了绝对比例,但对于国有企业的投资,高盛也会开放对待。在美国,高盛的股权投资亦会区分增长型企业与重组型企业。“未来如果有投资机 会,而且法规也允许的情况下,我们也会认真看待各种投资机会的。硬币都有正反两面。私营企业虽然反应灵敏,但规模较小,变数较大;而国有企业的好处是稳 健,但因为规模较大,投资金额可能也会比较多。况且国有企业多半经过历史的变迁,我们需要多学习和了解,目前也不乏成功案例。”安武对记者说。6. 认识股权投资安武说,上世纪90年代美国和日本这两个经济体都有自己的问题,但十年之后的结果却大相径庭,“我们认 为PE这一产业的兴起,对美国的经济复苏起了很大的积极作用”。“比较美国和日本走过的截然不同的道路,会发现有趣的结果。20世纪80年 代,美国PE投资蓬勃发展,途径是购买经营效率低下的公司资产,将资本和其他资源重新集中投入到盈利的业务,同时重组、出售或关闭不盈利业务;到了90年 代,杠杆融资和其他效率更高的融资方式成为获取收益的重要途径。”高盛集团副董事长兼亚洲区董事长麦克·埃文斯曾撰文将股权投资重要性提升到了美国经济复 兴的关键因素高度上,他认为,上述两种途径帮助美国免于遭受日本企业界的命运。在美国进行创新改革的同一时期,日本却对股东利益缺乏响应,并对困难时期的 重组准备不足。“一个新兴产业在诞生之后,只有当该产业的发展既有利于自身行业和公司发展,也有利于相关利益体,同时有利于整体经济,只有当 这三赢局面发生,这个新兴产业才能够顺利发展。”安武对记者表示。安武还称,高盛股权投资有三大理念。首先,这是一项长期的投资,平均股份 持有期是5到8年。第二个理念是,高盛的股权投资希望能给公司带来价值,而不是仅仅提供钱而已。“股权投资多半会使我们成为 董事会成员之一,这可以帮助提高公司治理,对其未来的发展战略及业务布局做出建议。高盛同时也可以在企业需要时提供并购等相关业务的咨询,抑或帮助雇佣适 合于企业的人才等等。”安武认为。“高盛的第三个投资理念是,我们所做的投资必须要有利于企业客户、有利于高盛业绩,同时也有利于中国整体 经济。我们想要达到一种三赢的循环。”安武认为,“有两方面事实可以佐证这一投资理念的实施情况。”一方面,高盛股权投资的行业比较分散, 有教育类、健康医疗、金融服务、消费、风能发电等各行各业,“凡是增长型的公司高盛都有兴趣做投资”。“另一方面,高盛一家企业可以做到这 些,那如果有很多家PE一起做,对整个经济体的积极效益就会更加明显。虽然我们作为最早期的国外投资者,但仍然觉得这个行业有很大增长空间。这就是我们所 希望的三赢的局面。”安武对记者说。7.SEC起诉之后不过,高盛在继续业务上的大显身手之 前,必须先解决来自SEC(美国证交会)对高盛“欺诈客户”的指控。高盛集团董事长兼首席执行官劳尔德·贝兰克梵于5月7日在2010年高 盛股东年会上所致开幕词中说:“对公司而言,过去几周显然是一段艰难又令人失望的时期。最重要的是,质疑指向了公司基本价值观的核心,即我们如何对待我们 的客户。”投行的特殊性决定必须获得客户的信任,因此几乎所有的投行都宣称,客户的利益永远是第一位的,这是核心原则。现在,这一核心原则 遭遇了外部的不信任。业内人士担心,对高盛“欺诈客户”的指控已经或者即将发生一连串的事件:SEC的调查引发了市场担忧,致使高盛股价剧 烈波动,如今正处于政治旋风中心的高盛,可能会因此导致其客户流失和顶尖人才流失,而这又加重了市场的担忧情绪。危机当前,安武与许明茵均 表示,针对美国方面的负面新闻,高盛团队一直与其客户有很紧密的沟通和解释,“目前来看,SEC事件并没有对高盛在华业务产生很大的消极影响”。美 国SEC对高盛交易的调查,令中国国内沉静些许后再次刮起了对高盛为首的外资投行声讨的浪潮。这其中包括西部矿业“不道德的掠夺性”发行方式和利益输送问 题,深南电“陷阱式”衍生品对赌协议,众多央企的所谓套期保值巨额亏损,甚至是更早的中航油事件,以及最近海普瑞极富争议的发行价格,高盛都卷入其中,其 角色备受质疑,高盛在国内公众的声望也迅速下跌。但许明茵表示,“到目前为止,客户都表现出信任和支持。我们也希望这种信任与支持可以延续 下去。在此期间,对中国的投资也许会出现一些曲折,但不会间断。” “坦白地说,很多投资,当事情发生以后再往前看,有些人会觉得我们最初 做这笔投资就知道是没有风险,因此才会有如此高收益的。但实际上,很多项目大家都在看,只有我们投资了,这也证明,最初的投资风险肯定还是存在的。当我们 把钱打到投资企业的账上时,我们会整晚地睡不着觉,就是担心风险的问题。”许明茵说。2009年6月,高盛亚洲特殊资产投资原联席负责人张 奕加盟一家中国私募公司。2010年4月高盛大中华区主席胡祖六辞去合伙人职务,传闻称其转投PE。就近期高盛中国高管及人才流动的问题, 安武也解释称,投资银行业的人员流动本就频繁。“高盛全球共有逾3万名员工,但合伙人只有三四百位。所有员工,包括合伙人在内,都必须不停 地证明自己的价值,才能得以升迁或被降职。在这点上,高盛与其他投行存在较大差别。”安武称。“我承认,现在是本公司历史上非常重要的时 刻。在以往的艰难时期,公司总能围绕其核心价值共渡难关。尽管我对公司延续了140年的核心准则充满信心,但显然我们有必要进一步更新该准则了。”贝兰克 梵在股东大会上表示。他同时指出,当前来看,对公司的董事会和管理层来说,没有比全面评估高盛所有业务运作更重要的工作了。因此,董事会和 公司管理层将成立一个“业务标准委员会”。该委员会将负责审查公司在运营中是否遵循了核心价值和其他业务准则。另一方面,SEC对高盛的指控仍在继续,但华尔街人士普遍认为双方和解的希望较大。据报道,美国伯恩斯坦研究公 司(Bernstein Research)银行分析师布拉德·赫茨(Brad Hintz)于5月27日声称,高盛集团可能需付出6.21亿美元的代价才能与SEC就欺诈诉讼达成和解。根据以往美国政府与华尔街的和解 协议,赫茨认为SEC会同意接受2.5亿美元罚金,而高盛可能需另外补偿投资者3.71亿美元。这笔赔偿金将使高盛每股收益减少1.05美元,赫茨认为这 对高盛来说将是痛苦的。

骠悍的通胀无需解释 Barrons

http://blog.caing.com/article/11969/

经过反复分析,我认为M1、M2、油价、美元指数是影响中国CPI的最重要因素。这四个因素可以解释高达82%的中国CPI变化。当然,还有一些“无形之手”的因素根本无法解释,骠悍的通胀无需解释。 下面就是通过回归对CPI所做的拟合,非常接近:

根据我的统计模型估计,11月份CPI为4.85%左右,PPI为5.07%左右。

一本奇書解釋宏安(1222)悲劇的由來

味皇兄曾在集優一文中提及一名在宏安辦事,類似叫陳振康的物體,今日想談談他。

他在星期五於香港經濟日報做過訪問,內容提及他寫了一本叫做《上流力》的書,我昨晚無意中在某書店看到,提及如何上位之餘,也談到他的家世,讀完之後,大覺他做他要學他的所謂「成功人士」的應該做的事,我看完之後,大罵幾次不雅的字句,在此就不深談的。

根據他的書和Webb-site.com的資料綜合,他只生在紅磡一家庭,有幾位兄弟姊妹,在高考成績不佳,據稱是沒有A、B之類,進入理工大學(當時是理工學院)會計系就讀,之後進入一家八大以外的會計師,後來轉了一次工,合併後成為進入現時的四大之一的安永(記憶所及?)。

其後在1993年,(他稱大約是28歲,和年報資料大致吻合),因為華建控股(479,現因財困陷入除牌階段,正被拯救中)上市的關係,故擔任這公司的財務總監,其後他稱他們旗下的判頭之一鄧清河(書中沒講到,但是一對證後應該是鄧本人),在追數後惺惺相識,於是被宏安集團招攬過去,做其董事,至今十餘年。

為何他為這人渣公司擔任十餘年的財務上面一把手?當中,卻有一大段故事。

在1996年間,他因賺到第一筆錢,購入黃埔花園一小單位,作價超過200萬,其後樓後快速升值,加上炒賣股票賺得不少,加上轉職至宏安後,人工大增,所以認為有能力應付,故於約1997年再次以615萬購入同一屋苑的另一較大單位,並出租予韓國人。

結果金融風暴爆發,樓價大跌,且因為股票投資失利,又加負一筆錢債,租住大單位韓國人因生意失利遠走韓國,欠租多月,導致他被迫出售該小單位,度過難關。他亦要兼職擔任上海集優(2345)及多家人渣或財困公司如北京御生堂(1141,前雄豐國際、保興發展)、耀榮明泰(72,已除牌),以及因宏安收購而得的位元堂(897,前得利)的董事總經理及PNG資源(221,前利來控股)及中國農產品(149,前港澳發展、寶榮坤、中國數碼港、中國置地、珀麗酒店、中國高速)的主席。

在這樣大的財務壓力下,加上其工作專門,人工也高,導致轉職困難,加上他稱其內向的性格,並沒有想過接觸他人,又加上老闆因該公司因金融風暴經營失利,導致其需要找盈利增長點,在這前提下,需要大量集資以發展新業務,但新業務卻是開展困難,導致盈利基礎不廣闊,且持續虧損,故需要加大集資額去繼續投資,導致更大的悲劇,但是主席則可以作多項業務投資,把私人的物業注入以股東資金以自肥,並減少自己的損失。上層的公司也因資金不足,大股東也不想拿錢出來,或者繼續配股失去控股權,加上購入的下層公司本身財務亦非常困難,導致不斷使下層公司集資,並把資金輸送至上層公司,導致下層公司的股東情況更加嚴峻。

總的來說,故此在一家財困還要大舉擴張的公司加上一個財困老闆,加上一個財困財務下,導致近十年來這家公司不停抽水,人見人怕,這老闆還「明言投資者驚公司供股集資,或透明度不高的話,可以避開不買」。

但是如果公司供股,股價也會大,但賣掉也使人賠過清光,導致別人對此股戒心大增,也導致每股股東權益持續減少,這完全不利小股東。但是還有不少人還痴迷於這於股票,以為這些股票便宜又好炒,容易賺錢又值得買,我就真的沒話可說。

至於他在書中說法,其實和iMoney的施伯樂無甚麼分別,完全是上一代的價值觀,但我覺得有專業資格就考的看法抱贊成態度,但不贊同我們每一日都要全部給老闆,只要工作時間就夠了,如果是這樣的話,我不如努力做自己生意好過,為甚麼要分錢給你?

長工時是對自己生活身體都沒有益處的,這些人把病態視作正態,還要教別人如何上位,以上一代的價值觀繼續害我們,荼毒80後,使我們這一代繼續導致更多的悲劇出現,我們點解要上位,為何不做自己的主人,做一些不由自主的事?這個才是大家好好想想的地方。

只要努力節省,控制好自己的財務,儘量少欠債,不要亂花費,有足夠的錢的話,生活就由你控制,不然就反過來變成奴隸,正如這本書的作者一樣。

內幕交易司法解釋將出

http://magazine.caixin.com/2012-02-24/100360349_all.html

證券市場的內幕交易取證難,可謂中外通病,加上中國金融和司法體系均不成熟,對內幕交易的威懾力不夠而犯罪成本低廉,A股市場氾濫的內幕交易,已成為中國證監會證券稽查的頭等大事。

接近監管當局的知情人士透露,最高人民法院針對內幕交易調查認定、舉證責任和損害賠償的司法解釋,將於近日出台,有涉及刑事層面的,也有涉及民事層面的內容。

新的司法解釋將推動在內幕交易案的認定過程中,更多採用間接證據,內幕交易知情人的範圍將有所擴大,並對內幕交易案如何啟動民事賠償程序,提供相關的司法依據等。

允許採用間接證據

內幕交易取證難業內皆知。即使行政偵查中利用間接證據認定了犯罪行為,公安機關也常常因直接證據不足而拒絕移送。

據公開數據,證監會2011年前11個月共獲取內幕交易案件線索108件,立案調查39起,啟動非正式調查63起,已通報了秦宣、謝風華等轟動性大案。

知情人士透露,本次司法解釋的主要精神就是,允許公檢法採用間接證據。「對內幕交易、內幕信息知情人和知悉人、密切聯繫的人都可以推定,沒有合理理由能證明與內幕交易無涉的,都可以推定有犯罪嫌疑。」 比如有通話記錄或者短信記錄,之後有交易行為,雖然通話和短信內容很難獲知,在處罰時也可能被推定有內幕交易嫌疑。

美國威凱平和而德律師事務所律師周汀表示,內幕交易中直接證據極少,取證和認定在境內外都是難題,但美國相對技術手段更為完善。「儘管可以通過間接證據確定犯罪嫌疑,但所有內幕交易刑事案的偵查成功,都在某種程度上有賴於證人的合作。」

一位法律專家介紹,刑事訴訟的證據規則是無罪推定,需要排除合理懷疑;而民事訴訟的證據規則是優勢證據規則。中國對行政訴訟的證據規則沒有明確 規定,一般都認為是用公權力進行處罰,應該參照刑事訴訟的證據規則。證監會一直覺得這一規則過於嚴苛,一直在推動最高法院解決這個問題。

對責任分配的認定之所以重要,是因為行政處罰與刑法一樣,均是行使國家公器進行的處罰,因此一旦證據不充分很容易被行政訴訟。證監會早年間在海南凱利案件上,就曾經因此而被行政訴訟,因而非常希望能夠有一個清晰的司法解釋來保護自己的權益。

2011年7月,最高法院出台《關於審理證券行政處罰案件證據若干問題的座談會紀要》(下稱《會議紀要》),指出在特殊案件的審理中,將部分特定事實的證明責任適當向原告和第三人轉移。但這一轉移僅適用於對行政處罰的行政訴訟中。

《會議紀要》還規定:「人民法院在審理證券行政處罰案件時,也應當考慮到部分類型的證券違法行為的特殊性,由監管機構承擔主要違法事實的證明責任,通過推定的方式適當向原告、第三人轉移部分特定事實的證明責任。」

「這個規定太間接。一是實現形式間接,即只有在被處罰人訴訟證監會等監管部門的時候,監管部門才能享受這個權利,最初調查定罪的時候不行。二是 效力太間接,《會議紀要》和法律的效力不是一個層次的,只能供法院系統審理案件時做參考。」一位接近監管層的人士表示,「希望這次司法解釋能直接規定舉證 責任分配的問題。」

誰是知情人

司法解釋還會澄清兩個方面,對內幕交易主體的認定和信息獲取的認定。

《證券法》規定:「證券交易內幕信息的知情人和非法獲取內幕信息的人,在內幕信息公開前,不得買賣該公司的證券,或者洩露該信息,或者建議他人買賣該證券。」

「什麼算是非法獲取內幕信息?比如清潔工打掃時無意看到文件,這算不算非法獲取?」一位業內律師表示,「在美國,所有獲悉內幕信息的人,都算知情人。」

新的司法解釋將把獲取渠道分為合法與非法兩種。在合法渠道中,內幕信息知情人是因身份而獲得信息;而通過竊取、刺探、竊聽、收買等獲取內幕信息則屬於非法手段。

最早禁止內幕交易的規定,就是1990年央行發佈的《證券公司管理辦法》,規定此類行為將被行政處罰。

1993年,《禁止證券欺詐行為暫行辦法》首次對內幕交易的行為、內幕信息的範圍等作了詳細規定。這一法規通過列舉法加兜底條款首次確定了內幕人員的範圍,但僅限於發行人高管、中介機構人員等「可能通過合法途徑接觸到內幕信息的人員」。

2005年出台的《證券法》,將證券交易內幕信息的知情人和非法獲取內幕信息的人均列為可能參與內幕交易的主體。但這一規定又將通過中性渠道內 幕信息的獲取者排除在外。此外,《證券法》對證券交易內幕信息的知情人的規定繼續採取列舉加兜底條款的定義方法,只是將兜底條款的限定權力交給了證監會, 即「國務院證券監督管理機構規定的其他人」。接近監管層的人士表示:「『規定』一詞定義不明。證監會出台的何種效力的文件才算『規定』?難道隨便出台一個 內部文件也算?」

2007年,杭蕭鋼構內幕交易案引起了業界高度關注。在該案中,曾任杭蕭鋼構員工的陳玉興,通過向公司時任證券辦副主任的羅玉峰等人打聽消息, 得知杭蕭鋼構即將簽署重大項目合同的消息,夥同專業炒股者買入股票。因該項目合同信息在杭蕭鋼構員工內部早已廣為流傳,而陳玉興開始得知該信息並買入股票 時,並不知細節,只「模糊知道要簽一個大合同」。在法庭辯論中,公訴人和辯護人曾就「未公開內幕信息」的定義和陳玉興是否屬於探聽、竊取內幕信息展開激 辯。辯護人認為「已經過分張揚」的項目合同不屬於內幕信息。

最終法院認定,杭蕭鋼構在內部會議上透露的模糊信息不符合證券法相關規定,因此不構成內幕信息,也不能視為已將內幕信息公開化。但是,法院認定 陳玉興是杭蕭鋼構公司的前任證券事務代表,本身屬於證券專業人員,具有一定的專業知識和經驗,其行為應屬於刺探內幕信息的非法行為。這一案件的判決在內幕 交易認定史上具有重要意義,亦被證監會列為內幕交易的經典案例。

隨即,證監會在業內試行《內幕交易認定辦法》,並建立了「上市公司內幕信息知情人登記制度」。同時,證監會還設有舉報人獎勵制度。然而,對內幕 交易的線索獲得渠道來說,因舉報而被發現者微乎其微。「內幕消息與保薦人入股等不一樣,不涉及他人,各做各的,別人不知情,也不會產生利益分配不均的情 況,所以舉報非常少。」

《會議紀要》中明確列出了內幕交易的五種情況,並根據內幕信息知情人的等級不同,分為行為與信息「基本吻合」「高度吻合」等不同判定標準。

民事賠償待釐清

中國對內幕交易的懲罰一向較輕,杭蕭鋼構案中的兩嫌疑人均被判處三年以下有期徒刑,業界頗有異議。如謝風華等獲利巨大,但無論是最終罰款額度還是刑法量刑,都不足以令後人望而卻步。相形之下,美國對內幕交易案最高25年的有期徒刑加上罰款及民事賠償,顯然更具威懾力。

對內幕交易案,中國目前並無完善的配套民事賠償制度。在內幕交易的民事賠償中,「暫時不予受理」由來已久,其歷史可以上溯到2001年9月最高人民法院的一個通知,其中規定,「對於股民針對上市公司虛假陳述、內幕交易、操縱市場等行為提起的民事賠償案件暫不受理」。 最高法院對此的解釋是,當時「證券民事責任制度十分薄弱」,加上司法人員素質有侷限,相關法律法規不甚完善,法院尚不具備審理條件。2002年,最高法院通過出台司法解釋取消了索賠障礙。2005年,《證券法》規定了內幕交易行為,明確了賠償制度。

直至2010年,黃光裕案發生,才揭開內幕交易民事賠償第一案的序幕。經過管轄權異議等兩年的漫長程序較量,該案剛剛有望進入實質審理階段。

2011年11月,由公司法、證券法專業律師聯合民事訴訟、行政訴訟、刑事訴訟領域經驗豐富的律師組成反證券欺詐律師團,目前正在就李啟紅、肖時慶等內幕交易案公開徵集利益受損投資者。這一做法類似境外集體訴訟的受害人召集形式。

不過,在民事賠償方面,到底什麼人可以申請賠償、如何賠償、賠償額度是多少,目前都無明確的司法依據。

有法律專家表示,美國對此有上限原則,即賠償最多不超過獲利的3倍。

「這些問題都會在這個針對內幕交易的司法解釋中有一定的闡述。」知情人士表示,美國常用於證券民事賠償的集體訴訟機制,在本次司法解釋中,「出不來」。

本刊記者陸媛對此文亦有貢獻

虧損百億燒到本業 面板夢一場空 八十四歲不拚了 許文龍放手奇美電 僵持兩年多的奇美電兩大股東爭執大戲,終於在許文龍家族全面退出奇美電董事會後,畫下句點。宣布退出後的第三天,許文龍在自家宅邸拉琴、宴客,透露出他的好心情。他很清楚,無法再為奇美電打拚,只能選擇放手。 撰文‧賴筱凡 五月十八日,就在奇美集團創辦人許文龍捐贈博物館的那個下午,一場小型演奏會緊接著在許文龍家上演。琴聲如訴,緩緩自小提琴弦上滑出,就好像許文龍這天的好心情一般,在他心裡,企業是一時的,唯有博物館與醫院之於社會的貢獻,才能長存。 這是奇美實業宣布全面退出奇美電董事會後的第三天,許文龍表現平靜,「最困難的時候,已經過了。」貼近許文龍身邊的人士透露,奇美電與群創合併走一遭,經歷整合問題、美國反壟斷訴訟案,乃至於龐大的債務問題,五月十五日奇美實業全面退出奇美電董事會後,許文龍心中的大石終於放下。 據了解,許家不得不壯士斷腕,從去年奇美實業年報可窺一二。過去石化業有「北台塑、南奇美」兩強,奇美實業更是公認的幸福企業,但去年在龐大轉投資的業外損失拖累下,竟繳出五十年來最大虧損成績單,在本業獲利僅七十一.九七億元,不若前三年的逾百億元水準,認列投資損失達一一九億元,最後每股稅後虧損達二.二一元,原來奇美電大虧六四七億元的那把火,已經燒到奇美實業。 幸福企業五十年首見虧損 二○一一年,面板業的景氣蕭條,等不到面板報價回穩,奇美電大虧六四七億元,時任奇美電董事長的廖錦祥,為了奇美電銀行聯貸,擔心到耳中風,「他們都很清楚,聯貸案這關不過,奇美實業也會被拖下水,光看他們手上奇美電股票幾乎都質押,就曉得壓力有多大。」知情人士透露,即使奇美電與群創合併,但給許文龍家族的壓力未減。 眼看奇美電虧損累累,奇美實業只好進行內部大瘦身,「只要資源重疊的部分就整合,cost down再cost down。」奇美實業的員工私下抱怨,「虧錢的明明是(奇美)電子,卻連(奇美)實業也要一起苦。」對於奇美實業五十餘年的幸福企業員工來說,「打從○八年金融海嘯,奇美電大虧開始,奇美實業就不再幸福。」確實,過去一年來,奇美實業的營運費用大幅削減,以前一年營業費用得支出一四八億元,去年縮減到八十六億元。「(奇美實業總經理)趙令瑜上台後,整頓得很厲害,但一切還在常軌。」貼近許家身邊的人士不諱言,趙令瑜節省支出不遺餘力。 一頭灰白頭髮,面對記者追問,趙令瑜總是秉持著低調原則,一貫的笑容、快步離開,但奇美實業上下都知道,這位從基層做起的總經理,採購人員在他眼皮底下,很難搞鬼。 如果年輕三十歲 就跟它拚不過,奇美電的虧損壓力越來越大,即使奇美實業的塑化本業撐住,卻挺不住轉投資的虧損一再擴大。 甚至,奇美電兩大股東之間的矛盾,還倒打奇美實業一巴掌。 奇美電內部人士透露,在群創班底進入奇美電之後,奇美電董事長段行建把採購、財務等大權一手攬,過去奇美實業提供奇美電需要的塑化原料,可是,去年奇美實業送去的報價,居然被打回票。 這看在老奇美人眼裡,幾乎是大忌,「或許兩家公司的關係不若以往,但面對奇美電這種態度,奇美實業能忍嗎?」對此,奇美電發言人陳彥松回應,任何採購案都有其程序,奇美電不會因供應商不同而有差異,實在無需擴大解釋。 隨著外界不斷用放大鏡檢視奇美電兩大股東的關係,許文龍家族與鴻海之間的裂痕更大。就在奇美電董事會召開前兩周,許文龍家族的代表直接向段行建開口,決定全面退出奇美電董事會。段行建馬上表達挽留之意,卻已留不住許家要退出奇美電的決心。 「我很清楚,如果今天年輕個三十歲,還可能跟它(面板)拚,但我已經八十四歲,能做的有限。」許文龍曾私下和身邊的人如此透露。 最終,奇美實業不得不放手,「或許(許文龍家族)退出,對奇美電好、對奇美實業也好,許董、廖董都比以往寬心得多,所以還能釣魚、拉琴,心情也不像去年跟著銀行聯貸起伏。」知情人士說。 面對外界猜測是否要將股權轉手中資,或讓奇美電引入其他策略聯盟對象,許家人揮了揮手,「許董的立場很清楚,他是重然諾的人,答應銀行團的(對奇美電)增資都會繼續做,其他的就留給段總安排。」許文龍八十四歲的人生,從石化業起家,拓展到電子產業,要投入面板業時,他曾問當時奇美實業總經理何昭陽一句:「賠了,會不會影響到奇美實業?」何昭陽很明確地回答,「不會。」然而,時光移轉,面板景氣不再如他們當年所想,奇美電的百億虧損終究還是燒到奇美實業門口,為奇美電、也為了奇美實業好,許文龍的面板大業最終還是一場夢。

|

|

僵持兩年多的奇美電兩大股東爭執大戲,終於在許文龍家族全面退出奇美電董事會後,畫下句點。宣布退出後的第三天,許文龍在自家宅邸拉琴、宴客,透露出他的好心情。他很清楚,無法再為奇美電打拚,只能選擇放手。 撰文‧賴筱凡 五月十八日,就在奇美集團創辦人許文龍捐贈博物館的那個下午,一場小型演奏會緊接著在許文龍家上演。琴聲如訴,緩緩自小提琴弦上滑出,就好像許文龍這天的好心情一般,在他心裡,企業是一時的,唯有博物館與醫院之於社會的貢獻,才能長存。

這是奇美實業宣布全面退出奇美電董事會後的第三天,許文龍表現平靜,「最困難的時候,已經過了。」貼近許文龍身邊的人士透露,奇美電與群創合併走一遭,經

歷整合問題、美國反壟斷訴訟案,乃至於龐大的債務問題,五月十五日奇美實業全面退出奇美電董事會後,許文龍心中的大石終於放下。

據了解,許家不得不壯士斷腕,從去年奇美實業年報可窺一二。過去石化業有「北台塑、南奇美」兩強,奇美實業更是公認的幸福企業,但去年在龐大轉投資的業外

損失拖累下,竟繳出五十年來最大虧損成績單,在本業獲利僅七十一.九七億元,不若前三年的逾百億元水準,認列投資損失達一一九億元,最後每股稅後虧損達

二.二一元,原來奇美電大虧六四七億元的那把火,已經燒到奇美實業。 幸福企業五十年首見虧損

二○一一年,面板業的景氣蕭條,等不到面板報價回穩,奇美電大虧六四七億元,時任奇美電董事長的廖錦祥,為了奇美電銀行聯貸,擔心到耳中風,「他們都很清

楚,聯貸案這關不過,奇美實業也會被拖下水,光看他們手上奇美電股票幾乎都質押,就曉得壓力有多大。」知情人士透露,即使奇美電與群創合併,但給許文龍家

族的壓力未減。 眼看奇美電虧損累累,奇美實業只好進行內部大瘦身,「只要資源重疊的部分就整合,cost down再cost

down。」奇美實業的員工私下抱怨,「虧錢的明明是(奇美)電子,卻連(奇美)實業也要一起苦。」對於奇美實業五十餘年的幸福企業員工來說,「打從○八

年金融海嘯,奇美電大虧開始,奇美實業就不再幸福。」確實,過去一年來,奇美實業的營運費用大幅削減,以前一年營業費用得支出一四八億元,去年縮減到八十

六億元。「(奇美實業總經理)趙令瑜上台後,整頓得很厲害,但一切還在常軌。」貼近許家身邊的人士不諱言,趙令瑜節省支出不遺餘力。 一頭灰白頭髮,面對記者追問,趙令瑜總是秉持著低調原則,一貫的笑容、快步離開,但奇美實業上下都知道,這位從基層做起的總經理,採購人員在他眼皮底下,很難搞鬼。 如果年輕三十歲 就跟它拚不過,奇美電的虧損壓力越來越大,即使奇美實業的塑化本業撐住,卻挺不住轉投資的虧損一再擴大。 甚至,奇美電兩大股東之間的矛盾,還倒打奇美實業一巴掌。 奇美電內部人士透露,在群創班底進入奇美電之後,奇美電董事長段行建把採購、財務等大權一手攬,過去奇美實業提供奇美電需要的塑化原料,可是,去年奇美實業送去的報價,居然被打回票。 這看在老奇美人眼裡,幾乎是大忌,「或許兩家公司的關係不若以往,但面對奇美電這種態度,奇美實業能忍嗎?」對此,奇美電發言人陳彥松回應,任何採購案都有其程序,奇美電不會因供應商不同而有差異,實在無需擴大解釋。 隨著外界不斷用放大鏡檢視奇美電兩大股東的關係,許文龍家族與鴻海之間的裂痕更大。就在奇美電董事會召開前兩周,許文龍家族的代表直接向段行建開口,決定全面退出奇美電董事會。段行建馬上表達挽留之意,卻已留不住許家要退出奇美電的決心。 「我很清楚,如果今天年輕個三十歲,還可能跟它(面板)拚,但我已經八十四歲,能做的有限。」許文龍曾私下和身邊的人如此透露。 最終,奇美實業不得不放手,「或許(許文龍家族)退出,對奇美電好、對奇美實業也好,許董、廖董都比以往寬心得多,所以還能釣魚、拉琴,心情也不像去年跟著銀行聯貸起伏。」知情人士說。

面對外界猜測是否要將股權轉手中資,或讓奇美電引入其他策略聯盟對象,許家人揮了揮手,「許董的立場很清楚,他是重然諾的人,答應銀行團的(對奇美電)增

資都會繼續做,其他的就留給段總安排。」許文龍八十四歲的人生,從石化業起家,拓展到電子產業,要投入面板業時,他曾問當時奇美實業總經理何昭陽一句:

「賠了,會不會影響到奇美實業?」何昭陽很明確地回答,「不會。」然而,時光移轉,面板景氣不再如他們當年所想,奇美電的百億虧損終究還是燒到奇美實業門

口,為奇美電、也為了奇美實業好,許文龍的面板大業最終還是一場夢。 |

| |

嘗試解釋新天綠色能源(00956)和陽光紙業(02002)的飆升 stockbisque

http://stockbisque.wordpress.com/2012/06/17/%E5%98%97%E8%A9%A6%E8%A7%A3%E9%87%8B%E6%96%B0%E5%A4%A9%E7%B6%A0%E8%89%B2%E8%83%BD%E6%BA%90%E5%92%8C%E9%99%BD%E5%85%89%E7%B4%99%E6%A5%AD%E7%9A%84%E9%A3%86%E5%8D%87/者近三個月

多次評論/分析

新天綠色能源(00956)和

陽光紙業(02002),其間兩股股價跟隨大市回落,且跌幅大於大市。不過,前天兩股升幅亮麗。星期五筆者第一反應是找出飆升原因,先看新天綠色。

1.新天綠色能源(00956)

從圖1看買家追貨意欲強烈,究竟所謂何事?翻查資料,最近只有三篇關於新天綠色的消息:

1. 蘋果日報2012年6月8日報告由於風機利用小時按年減少,花旗分別大削龍源電力(00916)、大唐新能源(01798)、華能新能源(00958)及新天綠色(00956) 目標價16.9%、12.5%、25.0%及14.3%。花旗對新天綠色的削價已經手下留情,目標價從HK$2.45降到HK$2.10。以上消息在蘋果日報6月8日出街,但於6月6日(股息除淨日) 新天綠色曾一度被質低6.9%,但最後收市只微跌0.7%。(http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120608/16408246)

2. 2012年6月11日,張化橋先生在他的個人網頁發布他於6月9日一篇標題為 “被忽略了的燃氣公司:新天綠色能源” 的文章。文章中張先生介紹了新天綠色的優點和風險,但沒有提供目標價。( http://blog.sina.com.cn/s/blog_50c88c40010157zn.html)

3. 2012年6月13日,香港商報的推介,主要內容為: “現價處於估值偏低,股息約5.2厘,市帳率僅0.7倍,已反映近期大部分利淡因素,估值較同業吸引,下半年應回升至1.60元”(http://www.hkcd.com.hk/content/2012-06/13/content_2980815.htm)

6月15日(星期五)有27隻股票收市升幅高達10%以上,若以成交金額計算新天綠色以4千3百萬多元排行第一,較第二位的宏霸數碼 (00802)的1千6百萬元多,多出1.69倍。過去30個交易日,新天綠色平均成交量為4,719,819股,而星期五成交量為28,282,565,是過去30天的5倍。由於股價及成交量異常,新天綠色發出上市以來首次關於股價/成交量異常的通告,稱董事會並不知悉導致該等上升的任何原。

過往有不少股評家/外資大行推介,也有基金真金白銀增持,但新天綠色股價升幅也使有限(盡管星期五單日升了15%到$1.59,現價也只不過是其招股價($2.66)的六成呢!),所以盡管星期五整體市況轉好帶來利好因素,但以上三點(見圖3)不能完全解釋大升的原因。

2.陽光紙業(02002)

星期五陽光紙業的升幅較新天綠色為低,但以近日整體升幅來說勝過新天綠色。紙業龍頭股近日都偏軟(見圖4),為何陽光紙業能獨善其身呢?香港媒體關於陽光紙業的報告一向很少,以筆者所知最近的只有國元證券5月23日出的更新報告,且沒察覺該份報告被香港媒體轉載。

國元證券報告主要內容為:下遊市場疲軟,但原材料壓力減小,整個大環境的改善有限。由於 2012 年 PE 為4 倍,低於行業平均10 倍水準,長遠來看公司合理PE 為6 倍,目標價為港幣 1.22 元,維持買入評級。國元證券也曾於3月22日發出類似的更新報告,當時目標價睇HK$ 1.44。但從圖5見到2次推介都沒有起到即時提震股價的作用。

看來市場上公開的資訊也不能解釋陽光紙業大升的原因。

意外的發現

…但當筆者星期五晚上打開本網誌有一些意外的發現: 6月14日本網誌瀏覽量在不明原因下創歷史新高。說實話,本網誌站點擊率平均每日大約有十次,但當天點擊率居然有過百次。

如容許我大膽猜(妄)想,我想有一些讀者(基金??)認同我對新天綠色(核電業務潛力) 和陽光紙業(高增值業務帶動盈利高速增長)的看法,而適逢星期五大市急速回升,所以帶動該兩股同一天大升。大市回升是天時,大量的點擊率是人和。

我不知道我的猜想是否成立,但我個人覺得這是一個最合理的解釋。特別是以新天綠色成交量來看,希臘大選前真金白銀的追風電股,必定不是為了風電業務或招股中的華電福新能源(00816)。同樣,為何不等希臘大選塵埃落定後才買陽光紙業?兩股皆升必有其因!

核電業務尚是未知之素

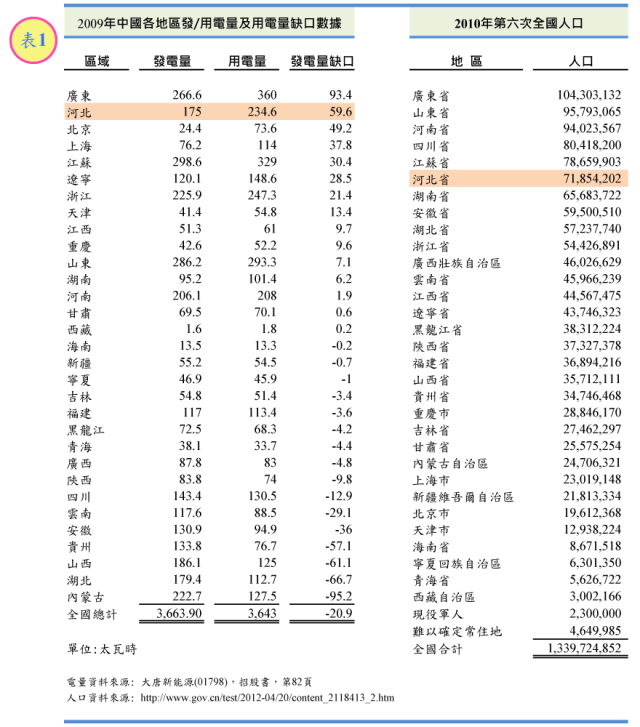

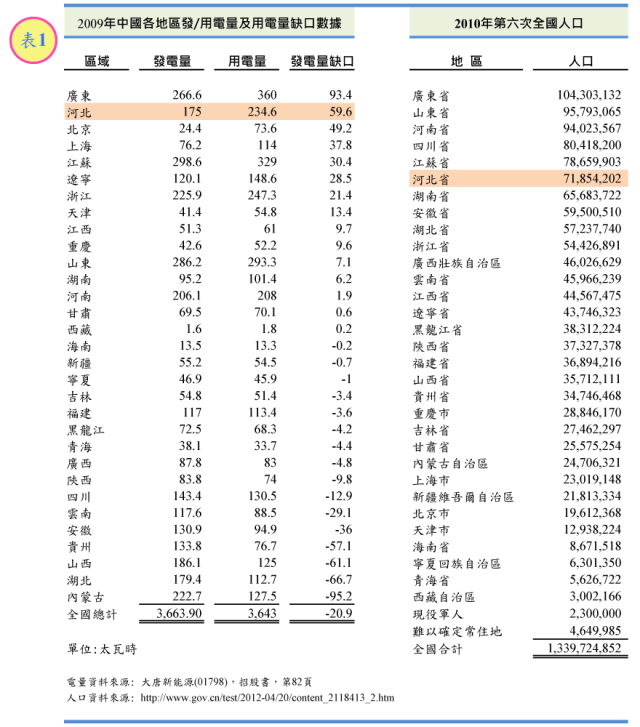

說回來,新天綠色是否真的會發展核電業務尚是未知之素。不過如果中國日後重啟核電項目,河北省獲批機會總是有的(雖然不一定)(注:河北是全國第二大缺電省份,見表1。其它缺電嚴重省份如廣東、江蘇、遼寧、浙江都有已投產/在建核電廠,唯獨河北省兩大皆空。);而如果河北核電項目獲批,河北建投(新天綠色的母公司)也有機會參與的(雖然不一定);又如果河北建投參與,新天綠色也有機會參與的(雖然不一定)。讀者可以數一數本段用了多少次“如果”。筆者一直以來所說的只是一個有可能性的事,而不是一件 “必然性”的事實。再者,如果他日真的成事,我推測河北建投大概只會投資額度佔整個項目的10~20%呢!另外,核電投資回報巨大,但風險同樣巨大,就以過去一年多暫停在建項目為例,投資企業每天都有付數以百萬元計的利息,但開工日遙遙無期。

投資首要保本、次看實質的業務、最後才說憧憬

總體來說,推介新天綠色的,大有人在,所以就算有沒有本網誌推介的核電潛力,新天綠色也是有其投資價值的。有興趣的讀者可也參考張化橋先生的分析。對陽光紙業有興趣的讀者可以遊覽本網誌以前的評論及國元證券的分析。

【公民巡視】「惡的科學」難以解釋「殘忍」

http://www.infzm.com/content/81765

人做出殘忍的事情,是因為他的心理有「同情障礙」?

2012年10月6日晚,蘇州一名女子在該市一商場的停車場內準備上車時,遭遇持刀搶劫被割喉,腿部也被刺了一刀。這則殘忍行兇的消息後面,網友的

跟帖不少。一條說,「逼近基尼指數極限,經濟衰退,這樣的事會越來越多的。」還有一條說:「昨天是寧波,今天是蘇州,受害者仍然是女子,仍然是割喉!對待

惡性刑事犯罪當用重典。」

我正好在讀一本關於「殘忍」的書——《惡的科學:論同情與殘忍的起源》(The Science of Evil: On Empathy and

the Origins of Cruelty)。這本書要是在中國出版,也許會遭到上面兩位網友的痛罵,因為作者西蒙·巴倫-科恩(Simon

Baron-Cohen)在「殘忍」問題上的觀點是:人做出殘忍的事情,是因為他的心理有「同情障礙」,形成了人格發展的自然缺陷。雖然巴倫-科恩也考慮

到殘忍者的環境生長條件(如兒時受到侵害和父母虐待),但他認為殘忍主要與當事人的腦部基因狀況有關。這種看法雖然與基尼指數極限或者不重罰則犯罪頻發的

外因決定論相左,但同樣也是一種決定論。

這本關於殘忍的書之所以受到關注,是因為殘忍是人們在生活中經常碰到,但又一直沒有得到較好解釋的問題。人們通常用「惡」來言說殘忍,而惡是什麼

呢?惡又體現為怎樣的社會行為呢?巴倫-科恩的解釋是,惡是一個人對他人的感受完全缺乏同情的能力(他用的是「移情」empathy一詞)。他以生物醫學

的研究結果提出,特別無情的和特別替人著想的人都是少數,而大多數的人則是處於中間。

這與大衛·史密斯(David

L.Smith)在《非人:為何我們會貶低、奴役、滅絕他人》一書中對殘忍的討論有不謀而合之處。史密斯說,我們如果把別人當作同類來對待(也就是具有

「同情」)時,就不會有殘忍的行為。馬克·吐溫說過,「人類是唯一殘忍的動物」,但史密斯認為,「我們大多數人都會有殘忍對待他人的幻想。誰沒有想像過以

牙還牙、以眼還眼?……但是因為你覺得將渴望復仇的白日夢變成現實是錯誤的,然後就克制住了。或者也許你確實施行了報復,但是報復手段卻沒有幻想的那麼誇

張(你只是發了一封令人不快的郵件,而不是把他們大卸十八塊)。人們在想像殘忍行為時的愧疚程度,與他們眼中該行為的殘忍程度成正比。而愧疚程度則與約束

程度成正比。這便是為什麼殺人和折磨人的行為很難實施,尤其是在正常情況下。」

心理學家們討論「正常情況下」的殘忍,因為只有在正常情況下,人才必須也才能夠為自己的行為負責。美國民眾普遍關心人的行為責任問題,他們堅信人的

自由選擇和人必須為自己的行為擔負個人責任。但他們也知道,人的行為並不都是自由意志的結果,社會應該重視人有時會身不由己的情況,這是因為,兼顧個人責

任和可使罪行減輕的情節,事關整個社會的司法公正和法治秩序。

巴倫-科恩討論殘忍的心理成因,將它與個人的犯罪行為聯繫起來,正是在法治文化環境中的美國人所關注的。巴倫-科恩強調,「對有精神分裂症的人,我

們並不叫他為他的幻覺負責;對糖尿病患者,我們不叫他為他的口渴負責。糖尿病患者的胰島素水平低,我們說那是因為他的細胞對胰島素反應不正常,也就是說,

我們承認他的行為的生物醫學原因。同樣,如果一個人的行為是由低同情心所造成,而那又是因為他頭腦的同情電路(empathy

circuit)不起作用,那麼這個人該在什麼意義上為自己的行為負責呢?」

巴倫-科恩有關大腦基因決定人的殘忍的看法引起了不少爭議。有人擔心,對犯罪行為的單純心理學解釋,會給一些人製造逃脫刑責的藉口。心理理由是很容

易被濫用的,對此該持審慎的懷疑態度。例如,一個犯下謀殺罪的罪犯,在多大程度上可以被允許以「犯案時行為控制能力弱」為理由得到減刑?生物醫學對殘忍的

解釋也許可以滿足人們的知識好奇,但不應該成為為殘忍犯罪開脫的藉口。

(作者為加州聖瑪利學院教授)

不用解釋的當下市場 二月立春

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6cba21780101a3xv.html主要用來融資的中國A股,和經濟活動掛鉤並不明顯,和國際金融市場走勢也是弱相關,投資回報也跑不過銀行利息,在這樣的市場裡整天談東談西,談理念談價值,真還不如彈棉花的聲音來的悅耳動聽;甚至還搞笑如東方財富網那樣,今年以年來一直在題頭文章裡給股市下跌解密,結果解密解了一年多,市場當它空氣一樣,毫不理會。

我個人的理解,這個市場如此疲態,沒什麼特別的原因,最主要的就是今年政局變化太大,變數太多,股市不知道該為誰服務,人們所希望的那些政策,那些真正能夠給市場紅利的政策,在6月以後,就悄聲匿跡了,初上台說話還有點闖勁兒的郭樹清,最近幾個月也有點打蔫,沒什麼有亮點的說辭了,倒是上週發了一篇臭又長的八股文,一二三四五,甲乙丙丁戊,ABCDE,我看倒是有點像給某某主上表忠心的文章,捏著鼻子看完這八股文,實際就幾個字,堅決保證完成融資任務,別無其他。

今年的經濟環境,不是十年來最差的,通脹壓力也下去了,外部經濟整體上雖復甦緩慢,但畢竟比起前幾年要好一些,國內經濟上漲依然保持了7%以上的增速,而且,這個速度是自己主動調控的結果,不是誰強加的,完全意料之中;最有指數權重的銀行,其實報表亮麗,甚至是其他國家不可企及的增速,只要銀行稍稍能夠動一小下,市場指數也不會如此,但是他偏偏就不動,動也是向下動,銀行資產,是國家的最重要資產之一,在中國這樣的國家裡,這一資產如此表現,單純的用經濟上的東西來解釋,是蓋不住的。

改革開放30年以來,2012年應該是政治上最為複雜敏感的一年,從開年就有多年不遇的政治大戲,並貫穿至今,改革與保守,左與右,激進與平和,天天都在發生驚心動魄的爭鬥,甚至到了影響力巨大的別國媒體直接發文質疑國家高層領導的財產狀況,這裡面的複雜程度,可是近30年來曾有過的?如果這個國家如有些人所說,已經形成了巨大的經濟利益群體,甚至形成了巨大的掠奪集團,那麼他們所掌控的財力,怎麼可能無視資本市場這麼一塊最為重要的陣地呢,他們不作為,總是有原因的,過去二十年,我們經歷了無數次的漲跌,有多少和經濟是正相關的呢,雖然市場也在力求和經濟形勢正相關,但是一句話,我們還不成熟,就足夠解釋現在與未來的市場行為了。

所以焦點就在即將招開的十八大了,我就奇怪了,境外多個國家貨幣寬鬆已經不是一時半會了,熱錢緣何最近開始衝擊人民幣資產?按理國家政局不穩,該國幣值應該動盪向下,可是人民幣近期卻是兇猛異常,居然開拉起漲停板來,境外和中國經濟相關密切的資產,比如鐵礦石,焦煤等也結束了一年多的頹勢,有向上衝的趨勢,這是為什麼呢?

海外,尤其是美國和歐洲,有著大批研究中國政治的團體,對中國政治高層的每一個人物,方方面面,細枝末節都搞的門清,而且,海外名校,也都是收羅中國重要人物後人的基地,這絕對不簡單;海外媒體上,天天是政治局力量角逐的捕風捉影的報導,看似無聊八卦,要把它和巨大的經濟利益聯繫起來看,似乎就不那麼簡單,我們的政治體制如此,難怪別人可以這麼方便的來研究揣摩,也就是說,在臨近這個重要會議的近期,誰上誰下,誰主沉浮,什麼路線等等,海外那些金主們僱傭的研究機構,怕是比我們要門清的多,所以在這個檔口有資金提前湧動起來,這絕不是簡單的熱錢衝動。

股市目前沒有方向,他的方向將和引導者未來的目標與路線相匹配,現在引導者怎樣,會出怎樣的政策,會先裝傻,後施展,還是立即操刀手術,都是未知數,這個不確定性,比什麼CPI,PPI,比什麼經濟觸底不觸底,比什麼釣魚島打不打,比什麼降准降息,都要來的重要,市場要面對一個有效期可能長達十年的以上的大變化,在結果未了的前提下,他會一路歡歌嗎?

讓我們等待!

Next Page