- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

以史為鑒:過去市場面對可怕事件如何反應

來源: http://wallstreetcn.com/node/79001俄羅斯與烏克蘭越來越有可能發生武裝沖突。一想到重要的能源國家可能爆發戰爭的可怕後果,昨天全球市場驚慌失措。 俄羅斯自己的股指MICEX昨天上演“高臺跳水”。 3月3日,全球股市集體下挫、10年期美國國債期貨價格上漲、NYMEX原油期貨上漲2%以上、美元、日元、瑞士法郎和歐元這類被視為避險天堂的貨幣普遍走高。 烏克蘭是當前危機的源頭,投資者當然關心受此影響的市場今後會怎麽走。對這個問題,回顧過往市場的表現應該能提供一種參考。 標普旗下數據服務S&P Capital IQ的首席股票策略師Sam Stovall對以往市場的這類反應做了整理。 以下表格顯示了第二次世界大戰以來,標普面對戰爭、暗殺、暴亂等可怕事件反應如何。 由此我們可以發現,發生全球性的武裝沖突以後,美股通常先遭遇拋售,接著很快大反彈。1990年伊拉克入侵科威特事件發生後,美股花了30天收複失地。 而如果碰上金融系統內部的深層次系統問題,比如1987年的股市崩盤和2008年的雷曼兄弟破產,美股回升到重挫以前的水平就需要更多的時間。 除了傳統的“避險天堂”,目前看來,比特幣也是這次烏克蘭地緣政治危機的贏家。下圖可見,因Mt. Gox宣布破產而前景遭到質疑的比特幣昨天兌價一度飆升至710美元,較535美元左右的3月1日低點高出30%。

以史為鑒,投資者在烏克蘭危機中該怎麽做?

來源: http://wallstreetcn.com/node/79066著名銀行家梅耶·羅斯柴爾德有一句名言:“槍聲一響,立刻買入”。羅斯柴爾德並不是簡單地讓投資者做多所有資產,而是想說戰爭會引發金融資產大幅波動,帶來投資機會。那麽,在此次烏克蘭危機中,投資者該如何投資? 根據投資公司Evergreen-Gavekal的Anatole Kaletsky的建議,投資者當前應該采取羅斯柴爾德推薦的平衡投資組合,持有同等倉位的股票和長期美債。因為“回顧歷史上類似的地緣政治危機,投資者的表現都很漂亮且如出一轍:做好萬全準備,在事態明朗時果斷出手。” (文章載於zerohedge,作者為投資公司Evergreen-Gavekal的Anatole Kaletsky,華爾街見聞整理) 愛爾蘭才子奧斯卡·王爾德曾調侃說,第一次婚姻是想象戰勝了智商,第二次婚姻則是憧憬壓倒了經驗。但在金融和地緣政治市場,情況卻恰恰相反,經驗往往完勝美好憧憬,而現實則蓋過了一廂情願的想法。 俄羅斯對烏克蘭的入侵就是個活生生的例子。美國和歐洲基於美好希冀和一廂情願做出的反應讓事態發展對他們很不利。他們希望普京“認識到問題的嚴重性”,天真地認為經濟制裁至少會讓俄羅斯有所忌憚,憧憬著通過“民主和自由”而不是武力解決問題。 金融市場是極其敏感的。著名銀行家梅耶·羅斯柴爾德(Nathan Mayer Rothschild)有一句名言:“槍聲一響,立刻買入”。羅斯柴爾德並不是簡單地讓投資者做多所有資產,而是想說戰爭會引發金融資產大幅波動,帶來投資機會。果不其然,在上周末烏克蘭事態升級之後,本周一全球股市全線下挫(註:除滬深指數,你懂的),恐慌指數暴漲,全球資金瘋狂湧入美債、黃金、石油等避險資產。 可以說,此次俄羅斯入侵烏克蘭,是冷戰之後,甚至是古巴導彈危機之後最危險的地緣政治事件。最終可能有兩個結局:要麽俄羅斯迅速獲勝,重新劃分國界,威懾周邊其他國家的反政府勢力;要麽西方支持烏克蘭政府進行反擊,把烏克蘭這個歐洲面積第二大的國家拖入南斯拉夫式的內戰,最終波蘭、北約乃至美國都被卷入戰爭。無論哪種結局,對歐洲的長期穩定都有害無利。 不可能有其他結果,因為普京絕對不可能從克里米亞撤退。對普京而言,放棄克里米亞就等同於提前結束他的總統任期。且不說俄羅斯軍隊和國家安全機構,哪怕在普通俄羅斯民眾眼中,克里米亞就是俄羅斯的領土,其在行政上劃歸烏克蘭純粹是出於1954年的偶然(註:1918年到1954年為止,克里米亞半島一直是蘇聯俄羅斯聯邦加盟共和國的一部分。1954年,為慶祝烏克蘭的哥薩克人鮑格丹·赫梅爾尼茨基開始與俄羅斯“結盟”300周年,赫魯曉夫主導蘇聯最高蘇維埃主席團在1954年通過決議,將克里米亞劃歸烏克蘭)。 事實上,許多俄羅斯人相信,烏克蘭的大多數領土都屬於俄羅斯。在俄語中,“烏克蘭”一詞的含義就是“邊境上的人”,而不是“邊境外的人”。在這種背景下,指望普京在西方的政治或經濟制裁的威懾下退出克里米亞簡直是天方夜譚,除非他不想幹了。 普京決定在克里米亞背水一戰,被一些西方媒體嘲笑是一個戰略錯誤,但這卻是現實政治中一個教科書式的經典案例。在普京的棋局里,西方想要阻止俄羅斯占領克里米亞,唯一選擇就是不惜全面開戰。考慮到北約為烏克蘭出兵的可能性比普京撤退還要低,俄羅斯似乎已經在這一輪對抗中完勝。現在唯一的問題就是,烏克蘭現政府是否會接受失去克里米亞,或者不惜與俄羅斯在烏克蘭的代言人一戰。一旦選擇後者,就會給普京留下進一步入侵的借口,從而引發全面內戰。 如果投資者想知道烏克蘭沖突是否會成為羅斯柴爾德式的買入機會,這就是他們要考慮的關鍵問題。根據歷史經驗,此類問題通常會以和平的方式解決。在烏克蘭問題上,就是西方默許克里米亞並入俄羅斯,在基輔建立一個普京能夠接受的聯合政府。但問題是,另一種可能性(全面內戰)的可能性雖然比較小,但會對能源、黃金、股市和其他風險資產產生更大沖擊。而在當前,投資者有必要退一步,為兩種結果都做好準備,采取羅斯柴爾德推薦的平衡投資組合,持有同等倉位的股票和長期美債。 回顧歷史上類似的地緣政治危機,投資者的表現都很漂亮且如出一轍:做好萬全準備,在事態明朗時果斷出手。 1962年古巴導彈危機,在10月16日到10月23日危機醞釀期,標普500指數下跌了6.5%。10月23日當天,肯尼迪總統對赫魯曉夫發出了最後通牒,市場在一開始保持謹慎,知道四天後赫魯曉夫服軟,事態清晰之後,標普在接下來的半年中狂漲了30%。 1991年海灣戰爭期間,直到美國開始轟炸巴格達,勝利在望時,股市才開始反彈,在當年暑期暴漲25%。投資者確實做到了在美軍槍聲響起時買入,而在之前1990年8月薩達姆入侵科威特時一直在蟄伏。 再往前追溯到1938年6月,德國閃擊戰吞並蘇臺德地區,華爾街從9月29日才開始認真反彈。第二天,張伯倫在與希特勒簽訂了臭名昭著的慕尼黑協議之後回國,宣布“我們正處於和平時期”。當然,這也是憧憬壓倒經驗的經典案例。

以史為鑒,亞太邁入習時代

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=681|

本帖最後由 三杯茶 於 2014-11-11 09:13 編輯 以史為鑒,亞太邁入習時代 作者:徐彪

最近一段時間,APEC會議成為毫無爭議的關註焦點,會議主題定為“亞太新願景:創新、互聯、融合、繁榮”。會議開幕後,大家對區域合作的討論逐漸升溫,甚至一度聽到“馬歇爾計劃”這種極富煽動性的描述。但是,對於絕大多數人而言,腦子里一定充滿了疑問:互聯互通究竟是怎麽回事?一帶一路意味著什麽?中韓自由貿易協定和一帶一路啥關系?從中國夢到亞太夢,咱們究竟想做什麽?

足夠了解情況的人,看習大大講話就好,答案都在系列講話里擺著呢。 11月8日,習近平主席發表《聯通引領發展 夥伴聚焦合作》主題演講,一天後,習近平主席發表《謀求持久發展共築亞太夢想》,系統闡述了亞太一體化和互聯互通這兩大命題。

對情況及來龍去脈了解不夠的,咱們就繞個大圈,從看似風馬牛不相及的資本主義發展史開始聊起,喝一杯清茶,聽俺慢慢道來。 資本主義從它誕生的第一天開始,就貼著善於創造經濟奇跡的標簽。馬克思在《共產黨宣言》里說:“資產階級在它的不到一百年的階級統治中所創造的生產力,比過去一切世代創造的全部生產力還要多,還要大”。這句話,可以改頭換面套用到中國:引入資本主義生產方式的社會主義中國,在不到35年的時間里創造的生產力,比過去一切世代創造的全部生產力還要多、還要大。

每個人,從出生的第一天開始就在成長和變化,資本主義也不例外。熊彼特認為,資本主義本質上是一種“創造性的毀滅過程”,一方面它的發展導致了繁榮與蕭條的交替,改造了現存的產業結構;另一方面,這種由不斷創新而引起經濟增長的結果,卻不可避免地使它本身陷入困境,走向沒落[1];事實上,資本主義在它過往兩百多年生命里,歷經無數次內戰外亂,不斷以版本升級的方式在成長和蛻變。 美國,無疑是其中的典型。 對此,王健曾經有段很經典的論述:“一般而言,本國儲蓄不足會導致貿易逆差,如果沒有足夠的外資流入就必須動用外匯儲備,如果外匯儲備告罄就必須限制進口,強制實行貿易平衡。但對於擁有國際貨幣地位的國家來說卻並非如此,因為從理論上講,只要世界各國接受本國貨幣作為交換和儲備貨幣,即便是本國的凈儲蓄為負值,只要在全球範圍內儲蓄是穩定和增長的,就可以通過增發貨幣來滿足進口需求,而不會由於本國過度發行貨幣而引發本國乃至全球範圍內的通貨膨脹,實際是利用本國硬通貨的國際地位,向接受這些貨幣的國家征收“鑄幣稅”。在此條件下,必然是利用國際收支經常項下的逆差向世界輸出貨幣,購買本國所需要的商品。在美國,雖然90年代出現了前所未有的長達10年的高增長,但國民總儲蓄率卻從1990年的19%下降到1997年的16%。從居民儲蓄率看,1990年為6·8%,1995年已降到3·8%,1999年竟降到-1%。在此期間,貿易逆差也從1990年1200億美元增加到2000年的4500億美元。在這一期間,由於美元的強勢沈重打擊了本國的制造業,進口消費品幾乎占到本國居民全部消費的40%,而自1995年以來,美國每年所吸納的世界凈儲蓄份額平均在三分之二以上,最高的1999年竟達72%!” [2]

你看,以動蕩的70年代為分水嶺(親,還記得第四次中東戰爭麽?),最初以實物商品生產和銷售為主的盈利模式,發展到國際儲備貨幣地位為核心的盈利模式。其最主要表征就是國際貨幣體系的變更,在實物商品生產和銷售為主的時代里,國際匯率制度只是國家對外貿易的附著品,需要一個穩定的匯率環境,所以才會有相對固定的匯率制度安排(布雷頓森林體制是集大成者)。在以國際儲備貨幣地位為核心利益的時代里,實物商品制造國需要盯住式的匯率制度安排(這也是過去三十年人民幣盯住美元的根本原因),但對於主導全球金融秩序的核心國家而言,固定匯率制度和官定利率制度無疑是不利於大規模國際資本流動及擇機獲利的,所以呢,利率市場化和匯率市場化在歐美的聯手推動下,逐漸成為主流模式。

從商品制造階段到儲備貨幣階段,我們看到一條清晰的升級路徑。好了,問題來了,如何才能實現這種轉變呢?或者說,人家為啥要你把你家央行印出來的鈔票當成儲備貨幣呢? 答案就在你能影響和控制多大規模的經濟區域。

美元成為全球第一大國際儲備貨幣,建立在戰後大規模重建計劃(包括馬歇爾計劃)的基礎上,歐洲和日本經濟區成為美元的最堅定支持者; 歐元成為全球第二大國際儲備貨幣,建立在歐洲一體化的基礎上,整個歐洲區都是歐元的最大支持者,法國和德國傳統的從屬國們也鼎力支持; 日元成為全球前四大國際儲備貨幣,建立在70-80年代“亞洲經濟圈”的基礎上。甚至可以設想,倘若“雁行模式”的“亞洲經濟圈”順利誕生並成為全球第三大一體化區域的話,日元的全球儲備貨幣占比絕對不會像現在這樣,僅為區區個位數;

為何各國都在不約而同地采取區域一體化作為增加影響力和控制力的路徑呢? 答案可以套用克強總理喜歡說的那句話:這是既利當前,更利長遠的措施。一方面,這是老路走下去的辦法,區域一體化有利於拓展出口市場和原材料來源;另一方面,這是新路走起來的措施,區域一體化到最後,一定是貨幣和金融一體化。 回顧歷史是為了讓我們更清楚地了解中國,確切的說,是為了更加清楚的了解中國當前所處的位置:對於尚處於初級階段,以實物商品制造和銷售為主要盈利模式的中國經濟體而言,市場才是生命線,當然,如果可以向上攀登成為全球儲備貨幣的話,我們也舉雙手歡迎。

從走老路的角度(獲取實物商品制造帶來的利潤)看,過去幾年數據告訴我們,中國外部市場環境,不容樂觀。 以歐美為例,主要發達國家過去兩年經濟明顯複蘇:

但是,看起來,中國的出口一直沒有起色,考慮到出口數據可能存在水分,比如出口騙退稅的啊,比如各地為完成GDP目標註水出口的啊,比較一致的看法是廣交會的數據可能更加真實一些。而廣交會成交金額告訴我們,2011年以來,出口增速就陷入負增長的泥潭。

所以呢,從走老路的角度看(賺取實物商品制造帶來的利潤),對中國經濟體而言,只要你還想維持一個較快的經濟增長速度,如何開拓外部的基礎資源及市場,就是迫在眉睫的問題。解決之道,應該就在區域經濟一體化。

從走新路的角度來看(謀求獲取國際儲備貨幣的地位),人民幣國際支付全球貨幣排名最能說明問題。算起來,我們已經連續9個月止步於第七名。更悲催的是,中間某個月一度回落至第八位。要知道,從2011年以來,人民幣國際化快速推進,最長一次裹足不前,也不過4-5個月而已。

所以呢,從走新路的角度看(人民幣國際化,謀求國際儲備貨幣地位),對中國經濟體而言,只要你還想維持一個較快的對外推進速度,如何開拓自己的經濟後花園,獲取一個穩定的後方,就是迫在眉睫的問題。解決之道,依然在區域經濟一體化。

日本上世紀70年代的經驗告訴我們,天上不會掉餡餅,一分耕耘一分收獲。也是古人說的那句話:將欲取之,必先予之。

到蘋果園里摘蘋果的時候,第一輪摘掉的必然是低垂且成熟的果實。等到容易采摘的果實被摘完,輪到那些長的高你手夠不到的果實,這時候,就需要梯子。幾乎所有國家都會經歷這樣的過程:從輕輕松松就把出口的錢給賺了,到費心費力到出口的錢給賺了。以日本為例,經歷了高速增長的60年代(年均GDP增速高達10.55%),進入70年代,初步完成工業化之後,日本經濟進入中速區間(年均GDP增速5.2%)。內需減弱的時候,日本朦朦朧朧地意識到,必須開拓外需和原材料市場,於是大規模的經濟援助應運而生: 1970年,年度對外“經濟援助”11.52億美元; 1973年,三年翻倍,年度對外經濟援助超過20億美元; 1978年,五年再翻倍,年度對外經濟援助超過40億美元;[3]

這些錢被拿來幹嘛了呢?開路,確切的說是打開亞洲國家大門的買路錢。舉例而言,1970年,日本政府的雙邊“發展援助”近98.3%集中在亞洲。到1979年的時候,日本已經成為全球第四大“發展援助”國,僅次於美國、法國和聯邦德國(那時候柏林墻還沒倒下咧)。

你必須承認,通過國家經濟援助打開大門的方式取得了巨大成功。國家隊的作用在於攻堅克難,潮水般的私人資本才是開疆拓土的主力軍。70年代末,一個關鍵性標誌出現:私人資本長期輸出從1978年開始第一次超過了國家資本,占比跨越50%紅線。短短八年後,當1986年來臨的時候,日本私人資本輸出占比已然高達97.6%。

私人資本為啥這麽積極呢?還是為了市場。日本刊物《東洋經濟》1987年7月1日刊文統計:日本國外當地法人的調查顯示,投資的目的是擴大第三國市場銷路的動機占比最高,達48%。

從打開銷路這個初衷開始,幹著幹著,日本政府忽然發現,從經濟上統治亞洲已經逐漸成為可能。尤其是經歷了80年代大規模私人資本輸出之後,日系產業資本已經深深地滲入到亞洲各國的經濟血脈中去。於是,“雁行模式”被提出來,日本人開始憧憬“東亞經濟圈”的美好藍圖。

所謂雁行模式,說白了,就是把日本出面整合亞洲各國的產業分工,已經成為落後過剩產能(不再具有比較優勢)的行業轉移到“亞洲四小龍”,等四小龍成熟後,再轉移至東盟諸國(泰國、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞)。亞洲國家被人為分成等級鮮明的三類國家: 雁頭,技術密集與高附加值產業:日本 雁身,資本密集產業:四小龍 雁尾,勞動密集產業:東盟諸國

當我深更半夜碼字回顧這段歷史的時候,不禁產生出一種對宿命的敬畏感。或許,真有所謂國運的東西。倘若沒有1985年的廣場協議,日本就不會選擇飲鴆止渴式地吹起房地產泡沫;倘若沒有1992年地產泡沫破滅,日本倡導的“東亞經濟圈”或許早已成為現實,而在東亞經濟圈的框架里,中國永遠不可能獲得大規模產業轉移的機會,進而成為全球第二大經濟體。

從這個角度看,我們需要感謝美國。因為,沒有美國,不會有92日本泡沫破滅和97金融風暴,也就不會有中國加入WTO成為世界工廠,更不會有今天的盛世。

從這個角度看,我們需要警惕美國。因為,今天的中國,正在重蹈30年前日本的覆轍。30年前,當日本人經過十年準備,決心出手整合亞洲經濟版圖的那一刻,就已經註定了它會成為被打壓的對象。因為,全球儲備貨幣王座上的那位,不會認為你僅僅想把老路(賺取實物商品制造利潤)走好,而是認為你在奔走相告積極走新路(謀求國際儲備貨幣份額)。而我們都知道,全球儲備貨幣份額,從來都是零和博弈。你每多拿走一個百分點,都意味著有人要讓出百分之一的市場份額。

無論“一路一帶”還是“亞太經濟一體化”都很重要。他們共同構成一個宏偉的藍圖,我們設想從亞洲出發打造一條橫跨亞歐的經濟新版圖。但是,古人教導我們,千里之行始於足下。小的時候母親也告訴我們飯要一口一口吃,才不會噎著。 而這個“足下”和“第一口”,恰好對應著三個區域一體化:

東北角:中日韓朝俄對應的東北亞一體化,從中韓自由貿易協定開始突破。事實上,今年7月份,習大大打破外交慣例出訪韓國,其中很重要一個任務就是為了中韓自由貿易協定。APEC會議期間,中韓官員沒日沒夜商討相關細節,11月10日習近平主席和韓國總統樸謹惠舉行首腦會談,如果順利的話,雙方有望宣布談判成功。中韓自貿協定只是一個支點,從這個支點出發,我們可以撬開東北亞一體化的大局面(提示一下,以運貨的港口和運人的油輪線路為代表的中韓自由貿易協定受益類公司或有機會)。 南邊:在中國-東盟自由貿易區的基礎上,重點建設中巴走廊、孟中印走廊、中新走廊。 西邊:重點落在在中國-中亞區域一體化上,涉及國家主要包括哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦以及吉爾吉斯斯坦。打好基礎後,再徐圖新歐亞大陸橋和中伊土走廊。 有了目標區域,如何發力呢?很簡單,三步走: 第一步,要想富,先修路。“路”泛指基礎設施(主要包括交通、電力和通信)先行,沒錢怎麽辦?亞投行給你貸款(法定資本1000億美元,中國擬出資一半),考慮到亞投行畢竟是多邊機構,人多嘴雜意見紛繁難免怎麽辦?咱們再拿出400億美元來,搞一個絲綢之路基金。外匯儲備放在手里只能買美國國債,還不如拿出一小部分來紮紮實實推動區域一體化,認為這種做法是敗家子的,請自覺參閱前文日本當年做法。 受益標的:港口類上市公司、建築工程類上市公司、電力建設類上市公司、鐵路設備生產商、電力設備生產商、電信設備生產商、電信設施工程企業。 第二步,修好路,開工廠。大規模產能轉移的過程中,優先受益的一定是過剩產能產能行業,其次受益的是已經逐漸喪失比較優勢的勞動密集型產業,如果未來不斷收緊環保標準和執法力度,汙染密集型企業也會加入產業轉移的大軍。 受益標的:鋼鐵、水泥、電解鋁、船舶、光伏、紡織服裝等輕工業、部分化工; 第三步,金融企業大規模對外擴張,中資銀行、券商、信托和保險的旗幟飄揚在幾大區域。

受益標的:券商、銀行、保險、信托;(來自華泰策略) |

以史為鑒:明年1月還是券商最牛?

來源: http://wallstreetcn.com/node/212472

本文系一財網發布的《第一財經日報》文章,授權華爾街見聞轉載,導語部分有刪節,作者為胡平平。

歷史是最好的鏡子。

如何從A股歷史中找到市場運行的規律?

第一財經《財商》本期推出的內參《2015上半年投資路線圖》當中,以歷史為鏡子,對歷史數據進行多方面分析,從中尋找出2015年每個月份A股市場可能的運行規律。下面內容為1月份投資路線圖節選。

歷史上的1月:

漲跌互現,滬深300更為堅挺

第一財經《財商》統計顯示,歷年來A股市場1月份漲跌概率持平,過去10年的市場當中,1月份有5年錄得上漲,5年錄得下跌,10年來月度平均下跌了0.70%。

從各個指數的表現上看,滬深300指數在歷年1月份表現更為堅挺,從未墊底;過去10年來1月份平均上漲了1.94%,優於其他指數。

證券行業歷年1月份最牛氣

過去10年的歷史當中,哪些行業在1月份表現最強勢?

第一財經《財商》對申萬二級行業過去10年1月份的平均漲跌幅進行排序,再從中剔除了部分僅在某一年度表現強勢的行業,如互聯網傳媒行業,該行業過去10年1月份的平均漲幅為5.71%,在全部行業指數中排名第7,但其僅僅是由於在2014年1月份迎來一波傳媒行業,當月該行業暴漲了38.04%,具有一定的特殊性,特此將其剔除在外。

在第一財經《財商》精選出來的十大行業當中,過去10年1月份平均漲幅最大的為證券行業(9.77%),同時,其在2007年、2009年和2012年的市場中均進入行業漲幅排名前十行列,值得一提的是,在當年1月份券商股走強的同時,A股市場也迎來一波上漲或者反彈行情。

稀有金屬行業在過去10年的1月份中平均上漲了5.17%,排名第9位,但值得註意的是,在過去10年中,該行業有4年都進入了行業漲幅榜前十的行列當中,也就是說,該行業在1月份走牛的概率更高。

歷史的鏡子:

2015年1月份將如何演繹?

從以上歷史數據可以看出,A股過去10年的歷史當中,1月份走強與下跌的概率一半一半。1月份對於全年市場走勢起到了一個引領全局的作用,一般1月份市場走強,全年A股表現也不會太差。而1月份走跌,當年A股也很大概率會熊貫全年。

基於當前市場氛圍,牛市的基調已經深入人心,在此背景下,1月份是否也會帶領2015年迎來一波“開門紅”的行情呢?

而從風格上看,歷史上1月份滬深300表現更為強勢,行業當中走強的也更多是證券、有色金屬(金屬非金屬新材料、稀有金屬)等周期性行業以及軍工(航天裝備、航空裝備、地面兵裝)、鐵路運輸等行業。這也從一定程度上說明,這幾大行業在1月份表現也會更為堅挺,值得關註。

在概念板塊上,由於元旦、春節假期的緣故,1月份與旅遊、休閑娛樂相關的概念板塊也更多得到市場關註,這也是1月份投資的獨有特色。

此外,值得註意的是,雖然統計數據中沒有出現,但高送轉也是每年1月份一個不容忽視的投資主題。在年報預告漸行漸近的背景下,高送轉概念將由前期的預期炒作過渡到實質性年報高送轉炒作階段,當前正是逢低布局高送轉股的第二波時機。

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

以史為鑒:資本市場遭遇大頂部的時候都會發生什麽?

來源: http://wallstreetcn.com/node/212593無論是股市、債市、亦或者原油、黃金、貨幣,任何一個品種都會經歷牛熊市之間的轉換。而對於資本市場而言,那些最後被證明是重大頭部的時刻都會出現一些普遍性現象,那就是市場整體的狂歡。

行情在絕望中誕生,在猶豫中上揚,在狂歡中見頂。

以日本股市為例,在1998年12月29日的時候日經指數觸及歷史新高,市場一片看漲之聲。回顧一下25年前——1990年1月2日的市場文章。

日本股市投資者現在分成兩種人:相信會上漲的投資者和持有懷疑態度的看跌者。前者賺到了錢,而後者則只能承受寂寞。

過去數十年,日本股市很好的“教育”了那些看空者。盡管PE水平明顯處於泡沫,利率和企業盈利水平的差距也在加大,但是市場依然在不斷刷新高點。

持有懷疑觀點的投資者錯過了大量的機會,今年也不例外。那些願意買入的人則把市場當作了提款機。根據大和證券的估算,如果你在1981年投資100美元到日本股市的話,到今年將得到650美元的回報。而同一時期在美股的收益可能只有185美元。

在股市火箭發射般的行情下,看空者考慮的問題是股市到底能漲多久,而看漲者則對於進一步上漲深信不疑。即便是最謹慎的看漲者也認為1990年股市將上漲到45000點,遠高於1989年收盤價38916點。

Nikko Securities首席策略師Lawrence S. Praeger表示,“我們對來年十分樂觀。”而Jardine Fleming Securities研究經理Christopher Russell則稱,“市場看起來一切都很好。”

市場如此樂觀可能並非全無道理。經濟學家預計經濟增速將達到4%以上,企業利潤也將出現11%的增幅。

Shearson Lehman Hutton Inc分析師Pelham Smithers就認為,“前景一片光面。雖然長期可能會有所回落,但是短期經濟形勢十分理想。”

一些對市場造成負面壓力的因素可能不會在1990年再出現。任何回落都只是短期行為,回頭來看,1989年的回調都應該買入做多。

雖然股市適整體市盈率已經飆升至60倍,並且市場還是存在許多風險因素,但是大多數分析師都在為股市無視利空消息上漲尋找理由。只有極少數的人在思考有什麽情況會導致股市崩盤。比如大和證券的副總裁Paul H. Aron就宣稱會計方式不同導致了日本股市市盈率看起來很高,如果按照合適的統計方式,日經的市盈率只有17.5,略高於美股的13.5。

有意思的是,過往美股見頂的時候也有類似的情形。在1999年3月道指觸及10000點的時候,華爾街日報的標題就很有意思:

如今歷史似乎又要重演了?

當然,目前市場一片看好美元的聲音也不能忽視。

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

以美國為鑒:去杠桿後的A股牛市何去何從

來源: http://www.guuzhang.com/portal.php?mod=view&aid=1141|

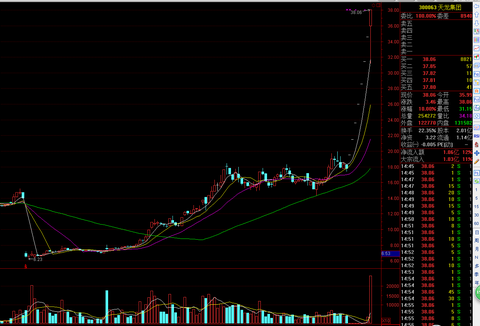

以美國為鑒:去杠桿後的A股牛市何去何從 格隆匯:Adam 暫停三家新開融資融劵賬戶:阿基米德的杠桿沒了 周五的晚上是個奇妙的晚上,自從11月21日晚央行突然宣布降息,每個周五都是號稱法定做多日,因為都怕周五晚上又突發個什麽利好消息,比如降準啦等等。但上個周五證明,這一天不僅是利好消息的專利日,也是利空消息的合適出場時間:上周五晚,中國證監會突然發文,中信證券、海通證券和國泰君安3家公司存在違規為到期融資融券合約展期問題,受過處理仍未改正,且涉及客戶數量較多,對這3家公司采取暫停新開融資融券客戶信用賬戶3個月的行政監管措施。 A股為什麽這幾個月這麽牛,主要原因就是意外降息導致資金加杠桿回流股市,也就是所謂的錢堆出來的牛市,或者稱為杠桿上的牛市。這個錢很大一部分就是從券商融資得來的,基本上12月,券商的融資額度都滿了,你要融資都要排隊,可見之前融資買股的火爆。而且這個融資是不規範的,證監會要求融資只能對50萬資金以上客戶開放,但實際上,很多券商為了搶業務,你25萬去給你融,誇張點的10萬資金也給你融。 但現在突然把券商龍頭的中信,海通,國泰的融資業務給暫時掐了,那麽等於說是把很大一部分新增資金來源給掐了。有杠桿的時候,是借力矩來撬,只要杠桿足夠長,地球撬起來都沒問題(這就是阿基米德所謂的,給我一支足夠長的杠桿,我可以撬動整個地球)。沒杠桿時,就不是撬了,而是徒手搬,搬能搬多大的石頭?一不小心還會砸自己的腳——至少下周大多數場內投資者多少會被砸點腳的。 所以估計多數人都憋著和我同樣的一個問題沒好意思問:去杠桿了,這個牛市還成立麽?後市合區何從? 此時去杠桿的用意何在? 首先我從各方搜集了點消息,仔細揣摩後,談談我對管理層去杠桿的看法: 1:掐的是新開戶用戶,老用戶不管,就是以前那些不合規的用戶並沒有讓你強行平倉,這樣起碼可以不用擔心由於不合規問題導致的強行平倉對股市的踩踏。因為錯在券商,沒在投資者,國家沒道理強制把你的股票賣出。這可要理解成是不讓再加長杠桿了,而不是把原來的杠桿截斷或者截短; 2:處罰是中信等券商不讓新開戶,那麽如果要新開融資賬戶,只要合規,那去其他券商便可。這樣新用戶要融資入市的腳步你擋不住,頂多就是要規範,50萬以下不讓幹。而且近期增量資金入場步伐減慢,所以之前進場的機構與高凈值客戶資金幾乎都已經進了。這是不是可以理解成:市場的杠桿長度其實還是可以加的,只是換其他家去加,只是讓“首惡”分子消停消停。 3:A股十年不鳴,一鳴就不可收拾,一個半月任性暴漲,成了瘋牛。瘋牛當然危險,作為管理層,給股市降降溫,控制下小資金的風險理所當然。 4:冒失猜測,去杠桿的核心目的還有:希望保證國家貨幣寬松的效果不要南轅北轍。貨幣寬松是為了給經濟轉型提供支持和空間。如果央行的寬松,中小實體企業融不到錢的仍舊融不到,反而企業把大量資金投進股市想短撈一把,這就與政府的意圖相去太遠了。包括周六銀監會發布的《商業銀行委托貸款管理辦法(征求意見稿)》,禁止將商業銀行授信資金作為委托貸款資金來源,並規定商業銀行受托發放的貸款不得用於從事債券,期貨,金融衍生品,理財產品,股本權益等投資。其目的都在於保護實體經濟的資金不要被資本市場侵蝕了。 綜合來看,證監會的文件雖然客觀會封堵一些資金。但它的警示作用更大於實際控制作用,告訴市場要規範。換個角度,我們甚至可以猜測是為了配合之後的註冊制和進一步的貨幣寬松——我寬松可以,你別太過分。我寬松後只見股市紅火,不見實體經濟有個響,誰敢、誰願意繼續寬松? A股牛市到底走到哪一步了? 到3400後的A股看似扶搖直上,但卻又仿佛搖搖欲墜,那麽A股牛市到底走到哪一步了? 下圖是A股所有股票降息以來的動態PE的中位數。

可以發現其實A股牛成這樣,但A股估值的中位數都幾乎沒有改變。說明了這個牛市是一個典型的結構牛市,只牛了那些大盤藍籌為代表的低估值股票。最明顯的就是上證A50的股票,估值水平從7點多倍到了最近的11.5倍(見下圖)。 上證A50動態PE估值水平

我全面回溯了主要發達經濟體的歷史經濟與股市,中國目前的位置與美國80年代後很類似。下圖是美國股市過去的估值中位數,可以看到美國股市的中位數一直在20倍以下,如果我們這樣對比A股的40倍,那麽A股算是嚴重的高估。但其實A股的整體高估值是由中小盤股瘋漲造成的。如果我們把A50作為參考,A50的動態PE差不多與下圖中美國1984年的水平相當。

美國經驗可以參考嗎? 1984年之後的幾年,美國的幾個主要特征是: 1、美國經濟持續下滑(見下圖)——這和目前中國非常類似

2、貨幣政策處於寬松期,利率持續下行(見下圖)——這也和目前中國很類似 美國基準利率(1981-1994)

3、但股市卻一直在上漲,在經濟下行初期的三年是加速上漲的“瘋牛”,指數三年翻倍有多,之後才開始進入“慢牛”。股市估值的中位數從1984年的7倍上漲到了1991年的15倍左右。(見下圖)——這和中國目前更加類似 美國DJ工業指數(1984-1991)

很明顯,A股現在的處境、邏輯與美國1980年代非常像:經濟向左,股市向右。經濟下滑引致貨幣寬松,利率下降導致股市估值修複。 這個期間,美國股市動態PE從7倍漲至17倍。而如果我們僅考慮A50,也差不多從最低的7倍上漲到了最近的11倍。那麽參考美國估值修複到到15倍的話,只要國內貨幣政策仍舊偏向寬松,A50的估值修複過程應該還有比較長的一段路,漲到14-15的水平應該沒什麽問題。換句話說,如今A股的估值修複過程已經走了一半(或者更多?),還剩一半。但後面的過程可能不會像12月那麽瘋狂,瘋牛變慢牛的可能性很大,尤其在證監會突然發文控制流入資金的影響下。 再看看美國去杠桿後的情況 93年後,美國利率水平開始擡高,也就是開始了去杠桿。 但我們接著往後看DJ工業指數更長時間的走勢:氣勢如虹。

上圖紅框內就是我前面說的美股估值修複的過程,也就是我們目前所謂的杠桿上的牛市階段,其實放大來看,這個階段的漲幅並不算大,美國主要的漲幅還在後面1992至2000年(這個期間才是牛市的主體過程)。而後面大漲的主要原因則很簡單:杠桿雖告一段落後,實體經濟基本面開始跟上來,美國經濟企穩走好並持續的高增長(如下圖紅框所示)。

對我們的啟發與借鑒: 1、杠桿上的牛市很正常,也並不可怕。杠桿本來就應該產生牛市。杠桿都能撬動地球,一個區區牛市算什麽? 2、只靠杠桿並不能創造大牛市。真正的大牛市一定是宏觀基本面跟上來的結果。美國80年代後期股市的漲幅貌似不錯,但92年之後才是波瀾壯闊的基本面大牛市; 3、牛市不能一直靠杠桿:完全靠杠桿的牛市遲早出問題。適當的時候控制杠桿長度,對牛市、對經濟都有好處; 4、中國的宏觀經濟如果能在本屆政府帶領下完成結構轉換與升級,中國的未來會有遠比目前大得多的牛市。現在這牛市只是小兒科。 5、如今的A股我認為還只是以A50位代表的結構性牛市,並且修複空間不能算太大。最後要能支持A股繼續向上的動力則是國內經濟見底,用利潤的增長來消化估值水平,尤其是中小盤40倍中位數的水平,這樣才能看見一個皆大歡喜的全面大牛市。 6、最後的問題就是中國經濟何時見底,這個問題實在非常難回答,影響的因素非常多,但如今國內高層的種種動作,包括強勢的反腐,強勢的改革,有遠見的經濟政策,或許都預示著這個底離我們不會太遠。反過來說,如果經濟不能見底,現在炒的估值修複到最後也只是一個憋了半天的P。 |

以史为鉴:96-01年牛市回顾 价值at风险

http://xueqiu.com/9769652619/42921650最近忙完了年报和新股研报,本打算马上开始一季报的整理,但想一想A股现在这个点位,我又几乎清仓,似乎没必要那么急。于是我把之前累积的大量优质研报这个坑给填了。今天中午读到广发证券最近做的一期研报,我觉得非常有价值,也挺有意思的,个人简单整理后共享给大家。

首先我个人观点认为:当前A股疯狂的行情和2000年纳斯达克泡沫、80年代末日本股市泡沫、07年A股泡沫都不相同,因为这三者基本上都是在经济加速至过热、高通胀、债率收益率上行、加息周期中完成的泡沫牛市。而14年末启动的本轮牛市却发生在经济下台阶的时期,这似乎与历史上的96年启动的牛市更为相似,下面是一些相似点,感谢广发证券。

1.牛市未开始:

·92年邓小平南巡讲话之后,全国各地密集展开固定资产投资,92-94年投资增速保持在60%上下;

·过度投资带来了恶性通胀,92年以来CPI水平大幅上升,94年11月CPI已飙升至27.5%;

·93年7月为抑制高通胀央行开始实施紧缩政策,93-95年三次加息,对股市形成持续压制,A股从93年2月的1499点下跌至96年1月牛市启动前的525点,3年熊市下跌65%;

·熊市期,监管层密集释放了年内暂停A股发行、促进发展共同基金等救市利好带来了1个半月短暂的上涨,随后又再回跌势;

·三次加息、持续紧缩的货币政策压制下,1996年的CPI已从27%回落至8%;

·96年以后,经济数据相比前期明显下台阶;

·90-95年国企积弱成疾至96年超过60%的国企亏损,亏损额占资产总额的比重接近40%;

2.牛市初期:

·迫于经济下行压力,96年4月央行重启降息操作,利率开始下行,在96-01年整个牛市期间内,央行共7次降息、2次降准,货币政策都处于持续宽松的进程中;

·1997年7月决定启动国企“三年脱困”改革,推进国企优胜劣汰,实施“抓大放小”,鼓励企业兼并重组;积极推进国企“债转股”,到了2000年,大部分的大中型国有企业实现了扭亏为盈,国有企业的账面利润有了很大的改观;

·1998年7月,国务院发布《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》,全面停止住房实物分配,实行住房分配货币化,1999年,央行放开住房按揭贷款业务。这直接导致此后的地产股超级牛市;

·随着实体经济的回落,企业对资金的需求开始下降,贷款增速自高位回落。由于通胀持续回落,自95年12月起央行接连下调了存款保值补贴率,并在96年4月1日宣布取消办理新的保值业务。这两者直接导致96年后居民存款增速出现大幅回落,“存款搬家”进入股市:

·95-96年9月出台的有利于股市发展的一系列政策:

3.牛市中期:

·96年10月-12月转向高压,“十二道金牌”接连发出,但前11道“金牌”并未阻止股市上涨。直到12月16日第十二道“金牌”出台后,股市连续4天跌停、半个月内下跌27%,但进入1997年以后,A股再次重启上冲态势;

·99年监管层再次“救市”,发动著名的519行情:中国证监会改革股票发行体制、保险资金入市、逐步解决证券公司合法融资渠道;6月1日B股降低交易印花税,当日上证B指大涨8.54%;人民日报头版指出近期股市是正常的恢复性上涨,各方面要坚定信心;并首次明确的证券公司合法融资方式;10月国务院批准保险公司间接进入证券市场;2000年1月三大报发表证监会主席周正庆的文章《为建设发展健康、秩序良好、运行安全的证券市场而努力》,股市第二天再涨3%。

4.牛市后期:

·2000年的股权融资规模为1590亿元,是当时A股历史上的最高峰;信贷融资为5636亿元,股权融资比信贷融资的比例接近0.3,也是为历史最高;

·2000年10月,《财经》杂志刊登揭露文章《基金黑幕》引起社会强烈反响;随后证监会暂停了新基金发行和新基金公司成立申请(近两年时间),这直接斩断了机构资金入市的渠道;

·2001年6月发布的《减持国有股充实社保方案》引发股民对股市“抽水”的恐慌,直接压垮牛市。

·虽然2001年10月22日证监会宣布暂停国有股减持办法,但股指仅反弹2天后再次步入“漫漫熊途”。在人造牛市下,趋势最重要,反身性决定一切,任何利好都没用,这次也一样。

·2001年以后,在地产和出口同时改善的刺激下,中国经济不断加速,实体企业ROE不断上升,并通过加杠杆的形式大幅扩张资本开支,资金从股市流向实体,对股市流动性形成了压力。

5.一些彩蛋:

·大家对07年530后大盘股的“泡沫化”记忆犹新,这次会一样吗?回顾96-01年牛市,当时小盘股又是持续强于大盘股的,并没有发生风格转换。银粉、蓝筹粉要打打作者,别打我!注:由于96年以前A股只有280家上市公司,因此行业代表性还不强,涨幅在5倍以上的公司,大部分都是地产股(当时地产股都是小盘股);

·每一轮牛市中“泡沫化”最厉害的股票往往迎合了当时的大时代背景——07年的煤炭、有色等五朵金花,刚好是当时中国最好的成长性行业,96-01年的地产股、科技股等。这一次互联网+、工业4.0、一带一路、中国2025等……当然泡沫化最厉害的,也是未来跌得最惨的,可以看看五朵金花、科技股等他们后面的走势,惨不忍睹,全是白骨,更别提现在有巨额的融资盘,这次会有更多的人破产;

·一般牛市都是在经济过热阶段结束的,因为通胀上行会引发货币政策收紧,但96-01年的牛市在通胀低位且货币宽松仍处周期中就结束了——2000年以后,经济转向复苏,通胀水平仍然较低,因此货币政策仍在宽松的进程中。这对现在股市和经济在未来的变化具有非常大的参考价值;

·96-01年牛市是先见“股市底”,再见“政策底”,最后见“经济底”,经济见底回升后,股市反而进入熊市,因为实业投资热潮分流了股市的资金。A股本轮牛市也是先见“股市底”,再见“政策底”,经济何时见底?别问我,我也不知道;

·01年是实业投资分流股市资金,本轮牛市极有可能是地产市场的复苏分流资金(其实也差不多是一回事,地产复苏就等于上下游产业链实业的复苏),这意味着房价回升或许就是舞曲停止的信号;

·96-01年牛市中,股市刺激政策与高压政策的交织贯穿始终,对监管层来说,始终是希望“慢牛”,但不希望暴涨暴跌,但”事“总与”愿“违。

以史为鉴——A股市场重组光环炒作的背后 ruibeier

http://xueqiu.com/7106608333/43325573笔者按:本文选自2014年7月《中国A股白皮书》,原文地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_54a832620102uy…,谨以此文送给奋战在题材股炒作战线中的勇士们。

以下为选载的原文:

A股市场成立以来的这20多年,曾经无限风光过的资产重组题材明星股是层出不穷,如郑州百文、达尔曼、亿安科技、中科创业、银广夏、数码网络、水仙电器、广华化纤、鞍山合成、托普软件等等,他们当年都曾因为重组题材而得到大肆炒作,股价一度暴涨十倍甚至数十倍。但无论它们怎么闹,无论股价被炒多高,最终都被证明一切只是浮云,他们的下场要么是带上ST帽子被实施特别处理,要么就是被摘牌退市。而A股市场这20年来,真正通过产业整合、资产重组,进而脱胎换骨变身优质上市公司的几乎凤毛麟角,也就是通过资产重组、产业整合能真正获得成功的比例,在这个重组群体里不足百分之几。但A股市场对重组题材股的炒作力度之大让人瞠目结舌,也引得中小投资者趋之若鹜的奔向这一题材概念的炒作。为此,A股市场一度涌现出为数不少的资产重组题材概念炒作的典范,这其中的一些“佼佼者”如广华化纤,曾用名:欧亚农业,英豪科教、ST英教、华圣科技、ST华圣等,他在A股市场上为资产重组题材概念的炒作树立了“标杆”、缔造了“辉煌”的历史,搞“高科技农业”、“荷兰花卉引进”,又“进军教育产业投资”,无一不是能让市场能焕发激情的重大题材,即使退市灭亡前,还由香港“资本玩家”关百豪在其身上表演一出资产收购的闹剧,关百豪信誓旦旦的声称“处理完ST英教的不良资产及债务重组后,他会利用自身的实业平台使ST英教进行业务转型”。但是,随着公司所涉及项目的一个又一个失败,公司已彻底“瘫痪”,因为连续巨亏,被迫暂停上市,旋即又被彻底终止上市。ST英教的被处死完全是咎由自取,其财务情况恶劣到极点,2002年度和2003年度的每股收益分别巨亏1.0元和 0.85元。2004年的前三季度仅实现主营收入259万元,净利润亏损4518万元,净资产负2.2亿元,借款5.16亿元,资产负债率141%。但就是这样的垃圾公司,却不断得到市场恶性炒作,股价几十倍的上涨,还吸引了无数中小投资者蜂拥而入。其实当时A股市场上比“ST英教”更有收购价值的壳公司无数,但是在ST英教上却偏偏能连续搞出各种花样翻新、题材各异的一系列“产业重组整合”故事,其真实目的并不完全是一场资本市场上的游戏,其背后还有着很多深层次不可告人的目的,但这场戏演的太过逼真、太惟妙惟肖,以至于骗过无数中小投资者。发生在ST英教身上的这个案例,真应该作为后来投资者对自己加强风险教育的教材:ST英教的前身是广华化纤,作为“历史遗留问题”股于1993年上市,95年因行业发展问题及管理不善造成大量劣质资产。1998年10月,资本玩家杨斌带领陈忠联入驻,引进“高科技农业及荷兰花卉引进”,公司名称由“广华化纤”改为“欧亚农业”。因为杨斌自己是外籍身份,他个人控制的公司又是外资身份,无法直接在国内IPO融资,所以他开始琢磨在A股市场进行"买壳上市“的可能性,他遇到广州从化“英豪学校”的创始人陈忠联后,两人看上的“壳”就是广华化纤。杨斌通过陈忠联控制的“从化市博大”和“英迈尔实业”两家公司受让广华化纤5202万股的国有法人股后获得控股权,然后引进荷兰花卉、 蔬菜种植等农业项目,为此公司于1998年10月更名为“欧亚农业”,杨斌因为外籍身份,所以只在公司担任董事,而对资本市场的游戏规则还不熟悉的陈忠联任欧亚农业的董事长和总经理。1999年陈忠联操控欧亚农业收购自己创办的英豪学校资产,于是“欧亚农业”开始更名为“英豪科教”,从此公司主业增加了时髦的“教育产业投资”。与此紧密配合的是公司1998、1999年度业绩分别“做”到0.65元和0.88元,年度分配方案也极为优厚,虽然公司因为没有真实的钱可以给股东派发现金红利,但这两个年度分别推出10送10和10送6的送股方案,彻底让市场为之疯狂,股价累计暴涨10倍有余。杨斌在与陈忠联合伙买壳进驻广华化纤的同时,杨斌自己的地产项目(荷兰村项目)也于同期在沈阳动工兴建,初期投资预算18亿,主要资金来源为银行融资,巨大的资金缺口促使杨斌把所谓的高科技农业项目包装到香港上市,也简称“欧亚农业”,顺利融资6.8亿港元。但2002年10月一封中国证监会致香港证监会的举报信,让杨斌东窗事发并锒铛入狱。失去了杨斌的造假配合后,英豪科教也突然宣布主业遭遇变故,从此拉开英豪科教走向没落的序幕。陈忠联和杨斌走到一起,两者都是为了钱。陈忠联于1993年通过教育储蓄金模式创办了广东英豪学校,也就是“家长存钱,企业运作,以商养学”的模式,然后待学生毕业离校时归还本金。1993年国内银行一年期定存利率高达10.98%,存信托公司的回报平均高达25%,所以开始阶段陈忠联通过把储蓄金存银行、信托来即可维持学校日常运转,但1996年后银行利率从10.98%直降到1.98%,加上信托公司陆续破产,英豪学校的运营资金产生缺口。在这种情况下,陈忠联与杨斌一拍即合,开始合伙把手伸向证券市场。在二人控制英豪科教后,陈忠联利用上市公司平台对外融资,举债2亿元收购英豪学校大部分教学和生活设施,然后用收购过来的资产转身再和英豪合作办学,由此帮助英豪学校暂过难关。2002年杨斌入狱后,联合造假的链条断裂,英豪科教败绩逐渐暴露出来,英豪科教的业绩也由此前的每股0.88元,滑落到2000年的0.26元、2001年的0.06元,接着随杨斌的入狱,英豪科教2002——2004年的三年里每股收益分别亏损0.85元、亏损1.0元和亏损0.68元。至此,陈忠联入驻英豪科教后没有从市场融来任何资金,因其2001年推出的唯一一次配股申请未获批准,后期陈忠联一直利用英豪科教的平台疯狂向银行贷款,最后借此成功的将上市公司彻底掏空。截至2004年9月,ST英教净资产负2.2亿元,短期借款5.16亿元,资产负债率141%,公司资产数次被强制转让、查封、拍卖,包括第一大股东从化市英豪博大持有的1.3亿法人股(占公司总股本29.77%),所以依靠陈忠联自己,让ST英豪实行扭亏已经没任何可能,公司走向死亡已是必然,但戏还没有结束,又一位资本高手隆重登场:2004年11月12日,英豪博大所持上市公司的1.3亿法人股,按每股0.05元、合计总价656万元的价格拍出,接盘者是香港富商关百豪,他以自己控制的电子港科技有限公司身份成功竞拍下这1.3亿股法人股。对关百豪收购严重资不抵债的ST英豪,市场很多人士百思不得其解,但关百豪的收购报告书中显示,“收购方在上市公司不良资产清理完成以及债务重组完成前,仅出于投资祖国内地法人股市场的目的”,可是深沪两市比ST英教有价值的公司法人股遍地都是,关百豪为何偏偏看上了ST英豪?根据资料查询,关百豪是香港股市上的传奇人物,其名下控制有三家香港上市公司,其曾在1999年收购时富投资(10),2000年入主实惠集团(0996.HK),继而再分拆时富金融(8122.HK)于创业板上市,只是这3家公司在香港市场都属于仙股(股价不足1港元);1997年曾为处于困境中的中建电讯融资22.5亿港元,1999年为时富先后集资四次,募资总额达9亿元,而这一切当时被市场认为是无法办到的,所以不少香港媒体更将他誉为“财技高手”。那么关百豪以656万元的代价收购ST英教到底为了什么?当时有明白人指出:“600多万买下30%的控股权,这在二级市场上要赚多少个600万啊?这机构真高明啊!”。也许是巧合,在关百豪接手ST英教的前一周,其公司股票已经开始反弹,拍卖成功后连续6个涨停,一个月时间股价累计涨幅达66%,而同期的上证指数仅上升了2.45%。确实,关百豪接手ST英教后,自始自终就从没露过面,也没有进入ST英教的董事会,他只派了两个人过来, 一个人是出任新董事长,另一个任总经理,但公司搬迁至新办公住所及召开股东大会时,只有这新任总经理露过面。2004年5月,公司接到上海证交所通知,由于连续三年亏损,公司股票暂停上市交易,后期公司则被彻底摘牌退市。当这一场让人眼花缭乱的重组舞台戏最后曲终散场时,留给“ST英教”,或者叫“ST华圣”二级市场投资者的是什么?是苦涩?愤怒?惆怅?这个可能只有投资者自己才知道。

其实A股市场上类似ST英豪这样的重组闹剧多到数不胜数的程度,我不否认确实会有绩差公司通过重组获得新生,但通过重组真正让公司成功转型并获得新生的案例实在是少之又少,那么原因何在?从上市公司本身角度讲,挂牌上市资格的本身是极有价值的资源,因有着可以从证券市场无成本融资的权利,多数控股股东宁愿让自己控制的上市惨淡经营,也不愿意轻易放手,除非遇到买家有雄厚的资金实力,能够让上市公司的控制人认为有大利益可图的情况下,它才会考虑将上市公司转手,否则它宁可维持。这样,多数绩差公司最后多是在经营业绩连年亏损,最后无计可施,直至面临摘牌退市的情况下才会选择重组,这种情况下有病乱投医,它无需过多考虑接手方的实际能力,它只关心自己手中即将失去价值的控股股权能变卖什么价格,因此时能套现出逃是其最大目的。对于接手方,其买壳借壳上市的目的,很少会有真正从上市公司发展角度去考虑,而是以控制上市公司平台后,然后利用这个平台进行融资、套现为主要目的,比如买壳方在成功取得上市公司控制权后,多数会打着优质资产注入的幌子实行增发再融资,然后控制人将自己手中劣质资产以较高的价格转卖给上市公司,这个资产转让过程其实已经让控制人取得巨大利益回报,同时也在极其隐蔽的状态下掏空上市公司。而这些劣质资产被高价注入上市公司后,对上市公司有何恶劣影响,这已经不再是控制人所想的问题,比如ST贤成的实际控制人,在通过资产重组取得控制地位后,控制人利用上市公司这个平台,通过高息集资、募资送股等方式从社会上骗取到过百亿的资金,一切的最后表明实际控制人是彻头彻尾的玩了一把空手套百亿白狼的好戏。从市场投资者角度讲,博重组是A股市场长期以来形成的一个顽疾,这其实是严重投机的心理在作怪。因为A股市场长期以来退市制度不严谨,管理层担心退市会造成大量投资者出现过大损失,所以从和谐的角度考虑,对绩差公司的所谓“重组”疏于管制,造成大量虚假重组行为泛滥,这一方面造成A股市场的重组题材非理性的恶性炒作,同时也令市场的投资心理出现畸形心态,最后的结果是让价值投资在市场上被遗弃,让炒作风在市场泛滥,好在最近以来,管理层开始对重组公司进行严管,并且多次出台类似《关于上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的通知。尤其是2014年以来,有越来越多的重组行为被紧急叫停,涉及的原因多半是:涉嫌内幕交易被迫停止的,炮制重组闹剧为实际控制人套现的,大股东低位增持结束后开始发布重组预案的,也有因最后在资产评估和职工安置上无法谈拢而确实无法重组的,更有甚者是借助重组顺便两手准备的,比如重组方提前在市场买入目标公司股票,然后借助重组顺便炒作股票的,反正各种各样的情况都有。最悲剧的事情是,当交易所连续发布长油退市警告,并且指定了最后交易日后,还有数亿的资金趋之若鹜的抢在长油摘牌前退市前抢入其股票,因为有大批投资者还在做着期待ST长油未来能复牌的黄粱美梦。殊不知,拿央企的“免死金牌”当个赌注,但这一借口在退市长油身上可能不会再奏效,因为退市长油连续亏损三年之后,企业自己并没有急于通过财务手段来达到扭亏为盈的目的。相反,退市长油还突然借助巨额计提等手段来增加年度亏损额,最终净亏59亿,以至于让市场质疑这是不是在恶意退市?其实这已经表明其央企大股东是在彻底放弃ST长油,尤其是长油退市前后又被媒体挖出长油除了财务报表上披露的130亿外债之外,还有隐蔽的几百亿隐形巨额债务。而管理层这一年来正在着手实施加强退市制度的执行力度,加之面对负债数百亿的长油,对其合理处死是最好的解决办法。所以长油虽为央企第一退市股,但无论从自身角度,还是大股东的态度,以及政策面因素,都决定了长油已经没任何可能重新复盘的机会,但我们看到长油在退市整理期的30天里,在明知退市前的几天里还有数亿资金疯狂涌入长油去抢入股票,这真是一场悲哀。

也许有投资者会说:“我知道投资绩差股赌重组和复牌风险较大,但我会注意控制风险”。其实,这种刀口嗜血的风险是很难规避的,因绝大多数没有辨别能力的中小投资者最后都是成为这类“重组盛宴”的牺牲品。因极大多数投资者没有信息优势,几乎得不到内幕消息,其所能拥有的只是猜测和自己的臆造,多数情况下是处于盲人摸象的状态下,这些投资者没有资金规模优势,在不利情况发生后无力改变价格走向趋势。加上多数投资者自身在技术上止损能力不足,一旦这些题材股在题材兑现上出现闪失,很多投资者根本没有能力及时止损,多数是抱着侥幸心理意图通过死扛来熬过困难阶段,其结果就是越套越深,最后血本无归。当然,A股市场上确实有一批人专门靠赌重组获得了成功,如某些专做ST股的牛散,象ST长油的某个人持股大股东,其除了重仓持有ST长油外,他同时还重仓持有ST宏盛(600817)、ST珠江(000505)、ST炎黄(000805)、ST金泰(600385)等,他坦诚述说自己炒股十几年没亏过,主要就是买那些面临退市的股票,买入后就持有几年,然后坐等复盘,最后盈利至少都是翻倍。但是,在A股历史上对退市制度的执行贯彻力度不严谨时,依靠这些绩差公司的咸鱼翻身获取暴利的机会相对很大,可是因为这类咸鱼翻身的背后很多是虚假重组行为,并由此将市场投资理念逐渐走入歧途,其危害性已经被相关部门引起重视,所以现如今管理部门对ST公司的重组已经开始严加管理。而随着历史上众多恶性虚假重组的大批量曝光,随着A股市场注册制度的即将执行,随着市场相关政策导向的逐渐改变,上市公司壳资源的价值正逐步降低,未来A股市场上再靠这种非理性的恶性炒作获取暴利的机会将进一步减少。

$浦发银行(SH600000)$

附《创业板的顶真的在天际》,原文地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_54a832620102vo…

创业板的顶真的在天际

1、会里:整天警告中小投资者别太狂热,警示中小投资者注意市场泡沫,可看完这些公开信息后,你们自己不脸红?这一刻有没有那种“养了个混账儿子,然后杀也不是,不杀也不是”的感觉?

2、公墓:“墓”字我没写错,确实是墓穴的墓,这是什么节奏?击鼓传花,把净值弄高、然后基民追加认购?搏的是基民的命,捞的是自己的名声?崩盘前拍拍手走人,然后举着高净值、高收益率的光环弃公转私去发私募产品?怎么出货就是下任基金经理的事?

3、基民:为你们捏把汗,那些公墓大神拿你们的命,博他们的名,赢了是他的名,亏了是你们的命!也许现在你认为基金净值有不少收益也算没白搏,但等崩盘时,我看你还能安心的纵容他们去博?

市场恶性爆炒到这程度,已经让市场成为全世界的笑柄,原本应该倡导理性投资的公墓,从娘胎里出生就畸形,早些年间热衷于帮券商股东坐庄后高位接盘,《基金黑幕》发布后改为集体抱团取暖,好不容易在06、07年学会了价值投资,结果没几年再度走下三滥的邪路,现在变本加厉的充当市场恶炒风向标!这些赌场筹码确实被你们翻炒上去十几倍,但这是你们的本事?那是基民的命堆出来的,如果闭卷考试,你们狗屁不是!一切恶有恶报,只是时辰未到!除非你有本事彻底颠覆资本市场的规律!如果上面知道生出你们后变称这样子,也许直接就把你们憋死在娘胎里!

公墓,你们这帮赌徒恶炒后,逼着上面出利空调控市场,然后所有循规蹈矩的投资者都跟着遭殃?你们自己看下你们手里疯抢的赌场筹码:

(1)、天龙集团,动态PE为负。

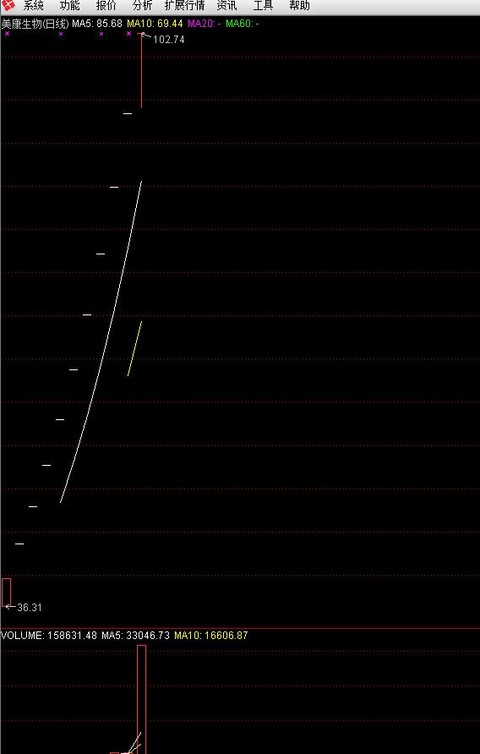

(2)、美康生物,击鼓传花搏命进行曲?

(3)、红相电力,动态PE负?

(4)、赢时胜,伟大的企业动态PE负?股价上到500?

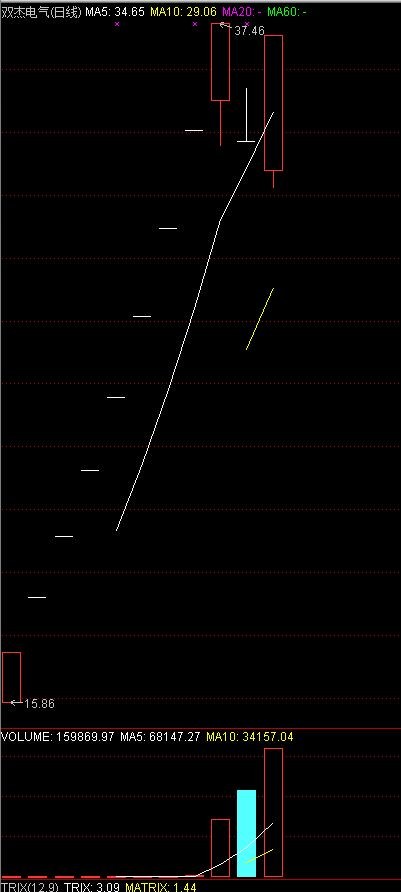

(5)、双杰电气,动态pe负?

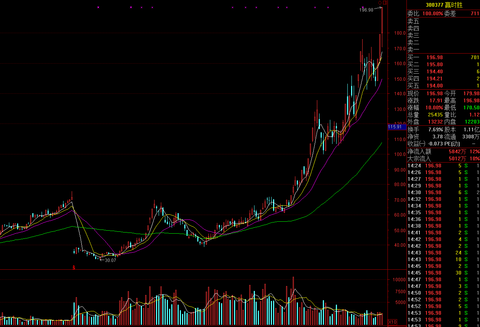

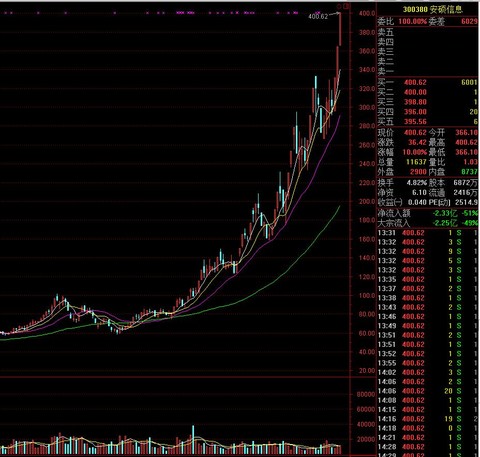

(6)、安硕信息,动态PE是2515倍,一季报取得了273万的巨额利润,股价这是奔1000去?

(7)、全通神教,动态PE1619倍,一个一季报里靠校讯通短信赚取569.67万巨额利润的伟大公司?这是股价要奔800去?

Next Page