- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

昨天黃國英寫哪家公司?

註:我這兩天是無去過黃國英的Blog,所以以下的文章估的東西可能錯,敬請留意。

上次猜過一次,但是答案錯了。

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/9431

我猜的是霸王(1338),但最後是中國金屬再生資源(773)。

昨天黃國英先生寫了一篇文章,股票的名稱沒講,但是我又來猜了。

http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/9663

早 前捉錯用神,結果被逼追貨,但當時觸發看淡的理據,是商品疲弱,其實並無特別改變,所以入市的選擇,只局限於內需股,對資源股及本地地產股毫無興趣。昨日 這些股份率先從高位回軟,完全不覺得出奇。昨日頗多股票走勢轉差,似乎已見短期阻力,上落市會維持一段日子。

商品差會對在中國銷售的公司有利,在市場未必 有大方向之中,內需股應該可望大幅跑贏大市,情況猶如2000年至2003年,世界陷入通縮,出口美國依然暢旺,造就一批工業股明星,自己當時也間接受 惠。今次萬一外圍通縮,內需股將是昔日工業股的歷史重演。最近見了一家工業股,原來9成銷售已是內銷,並不是單單售予中國的廠家,而是最終製成品也是於國 內出售。當時老闆隨便反問一句,由於生意近年已向國內傾側,到底對中國經濟有甚麼看法,有沒有特別風險要留意。

適時批股製造雙贏

正 路的回答,是中國最忌失業問題,所以必然力保增長,問題自然不大,不過個人認為,大部份經濟學者的毛病在於線性思考,中國經濟未來應不是理想中穩步上揚, 而是未來一年內已有機會失控,形成泡沫,然後泡沫爆破,需要休養生息一段時日才重新上路。

投資者從來不是過度熱情就是過度冷漠,想他們乖乖受控,項目按部 就班根本不切實際。這家公司的發展方向正確,有泡沫是大勢所趨,亦不見得對眼前的生意有甚麼影響,倒不如抓緊眼前的機遇,先行盡力發光發熱。控制風險反而 可從資本市場入手,加強內需股的形象,希望爭取一個較高的估值,到泡沫來臨,本身盈利又好睇的時候,藉機發股集資,用人家的錢去博,當然安全過自己出。將 公司做大,有一個增長美夢的時候,最怕是管理層自己也太信,不捨得被攤薄,平白浪費了增強財政實力的機遇。理文造紙(2314)可以說是典型的教材,當時 高速擴張以至負債極高,如果肯趁市場鍾愛時批股,後期便輕鬆得多。其實批股也不是存心搵投資者着數,借力打力將餅做大,可以是皆大歡喜的局面。黃國英作者 黃國英為證監會持牌人士電郵:[email protected]

昨天,我心血來潮,想一想,發覺一間50億的營業額的公司,可能就是90%內銷的公司,結果一找,業績公告內有一句:(在頁11)

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090702/LTN20090702399_C.pdf

由於本集團超逾90%之營業額及經營溢利均來自中國大陸,而本集團大部份貨品生產的所在地及資產亦位於中國大陸, 故省略綜合營業額、經營溢利及資產之地區分析。

這家公司業績不錯,並預期公司業績會增長。

現時約10倍P/E業績能、6倍P/E,若保持10%-20%的增長,這隻股其實真的不貴。

這就是葉氏化工(408)了,以下有一段今年業績後的報導:

http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/8976

【明報專訊】葉氏化工(0408)昨公布去年度業績(截至09 年3 月底),雖然純利比前年度跌19%至2.24 億港元,但因營業額升至歷年新高,加上新財年首季增長表現理想,所以末期息仍派17 港仙,全年則派25 仙,與前年度一樣。

冀今年有雙位數字增長率

葉氏化工的核心業務是溶劑(主要為天拿水)、塗料及潤滑劑,受金融海嘯影響下,原材料價格大幅波動,加上貨格下調,去年第3 季錄得虧損。不過,主席葉志成表示,隨着中央政府救市,九成業務於內地發展的葉氏亦受惠,第4 季已告喘定,今年首季亦有可觀增長,葉志成期望今年有雙位數的增長率。

行政總裁黃金熖則談及從擴大規模及品牌建立上來加強市場競爭力。在擴大規模上,葉氏將用1.2 億元作資本性投資,例如以6000 萬元於泰興擴展廠房及以1800 萬在上海興建行政大樓。品牌建立上,除了將以1500 萬元在各媒體賣廣告外,亦會用約1500 萬元為全國近700 間塗料分銷商裝修。另外,葉氏亦將開拓中國二、三線城市的分銷網絡,今年目標增加1400 個分銷點,截至6 月,已增加了622 個點,主要在華西及華南地區。

問及去年集團關閉深圳廠房,黃金熖稱公司遣散員工時用了數百萬元,賠償金額比政策規定還要高。他又指出,考慮到上海及成都廠房已提供足夠產能,以及深圳當局的環保政策,該深圳廠房將不再投產,而只會用作行政或銷售貨品。

總結而言,如果以10倍PE買到的話,如果業績每年以20%增長的話,三年後的P/E是5.78倍,所以確實不貴。

信達國際(0111)購買了哪家公司的票據?

2012年5月18日,信達國際控股(111,前亨達)宣佈認購一家私人公司4,500萬的票據。該票據發行總額3.95億元,年息13%,並以某一間香港上市公司的票據作為擔保,另已記存入信達國際證券管理之託管人賬戶。至於擔保人為擔保人為1家公司及5名個人,彼等乃發行人之股東或發行人之最終實益擁有人及其配偶。

那究竟是哪一家公司呢?

(待續)

租車公司哪家強 一嗨神州看端詳(可能都不如藍翔)

來源: http://xueqiu.com/9041141730/31985752繼神州租車上月在港交所上市後,國內另一家汽車租賃公司一嗨租車正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO招股書,計劃赴美國紐交所上市,擬最高融資2億美元,承銷商為J.P摩根、高盛及德意誌銀行。

一嗨租車成立於2006年,主要業務是為個人和企業用戶提供租車服務。

2013年,66.6%的公司營收來自租車業務,33.4%來自包括包括機場接送、企業班車、商務會議接送在內的企業服務。目前,一嗨租車在全國90個城市有760個服務網點,車隊規模由由2012年1月1日的7717輛增長到2014年6月30日的15409輛。截至2014年6月30日,公司註冊用戶數量達55萬、公司客戶數量為3.2萬。

一嗨租車曾獲得企業號控股集團(Enterprise Holdings)、啟明創投、集富亞洲、鼎暉創投、高盛等多輪投資。去年12月,一嗨租車還獲得了攜程領投的1億美元新融資,和攜程展開了深度的業務合作。此外,一嗨租車還同京東、淘寶、Expedia和東航等企業達成戰略合作以推廣自己的服務。

在截至2014年6月30日的六個月時間里,一嗨租車來自網站和移動客戶端的租車訂單分別為52.8%和30%。

近年來,公司營收規模增長迅速。2013年營收5.66億元,比2012年增長25.8%。在截至2014年6月30日的半年里,公司營收3.85億元,去年同期僅為2.61億元。 但由於運營成本居高不下,公司至今尚未盈利,2012年、2013年、2014上半年虧損分別為1.78億元、1.52億元和2070萬元,虧損額大幅收窄。

一嗨租車與神州租車數據對比

神州租車和一嗨租車的業務略有不同。神州租車的業務分為兩塊:租車及二手車銷售,其中租車為主要業務,2012年、2013年、2014年上半年占營收的比例分別為96.9%、81.7%、74.2%。

一嗨租車的業務包括租車和汽車服務兩部分。2013年,66.6%的公司營收來自租車業務,33.4%來自企業服務。在招股書中,一嗨租車將自己稱作國內最大的企業汽車服務公司和第二大汽車租賃公司。

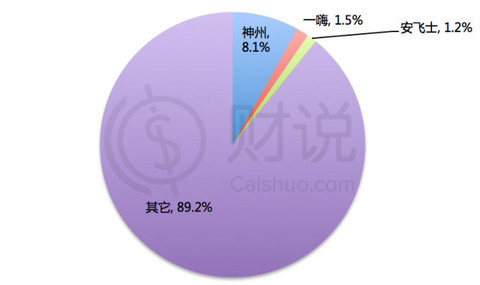

2013年中國租車市場份額(數據來源:Frost & Sullivan)

咨詢公司Frost & Sullivan的數據顯示, 2013年中國租車市場規模達297億人民幣,但較為分散,其中國內最大的租車公司神州租車的市場份額僅有8.1%。一嗨、安飛士分別以1.5%和1.2%的市場份額,占據第二和第三的位置。

1.業務規模:神州數倍於一嗨

不管是從服務網點數量還是車隊規模上,作為國內最大租車供公司的神州租車都要遠領先於一嗨租車。一嗨租車在全國90個城市有760個服務網點。神州租車在70個城市擁有717個直營租車服務網點,並在162個較小的城市,通過加盟形式發展了202個服務點。

車隊規模方面,截至2014年6月30日,神州租車擁有52498輛車,約為一嗨租車的5倍。

2014年上半年,神州租車來自網站和手機客戶端的短租訂單比例達66.4%,其中來自手機客戶端的比例為30.1%。

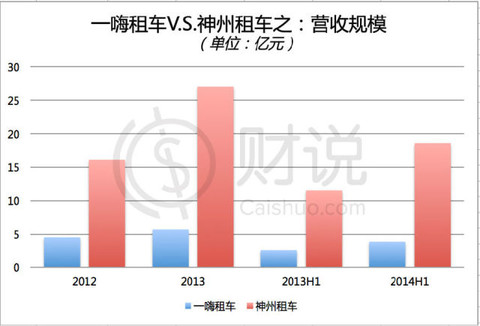

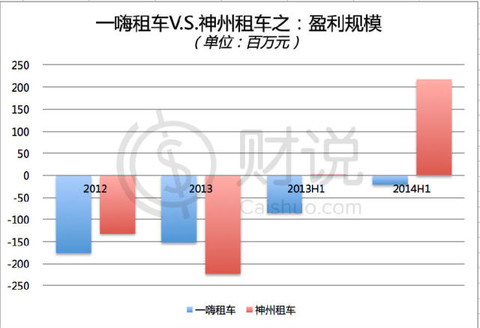

2.財務狀況——神州已盈利,一嗨仍虧損

不管從營收還是盈利角度,神州租車都要遠好於一嗨租車。2013年,一嗨租車的營收約為5.66億元,而神州租車營收約為27.03億元,比一嗨租車高出4倍多。2014年上半年,一嗨租車錄得營收3.85億元,同期神州租車數據為18.62億元。

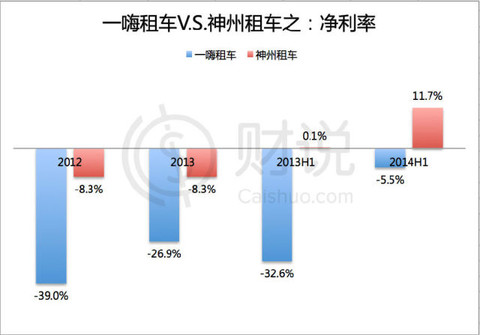

一嗨租車目前尚未盈利,但虧損額正逐年減少,但神州租車在2013年上半年就擺脫了虧損,2014年上半年盈利2.18億元。

車輛運營費用是一嗨最大的一項開支,2012年一嗨租車的車輛運營費用為營收的96.1%,但這項開支所占營收的比例也在逐年減少,2014年上半年,車輛運營費用降低到82.8%,公司的運營利潤率也首次轉正至2.3%,凈虧損額降低至營收的5.5%。

租賃車輛折舊和、租賃業務相關的運營成本、及二手車銷售成本是神州租車最大的開支,2013年分別占到了營收的25.5%、31.9%和19.3%。2012年、2013年和2014年上半年神州租車的毛利率分別為30.6%、23.3%和31.1%,凈利率分別為-8.3%、-8.3%和11.7%。

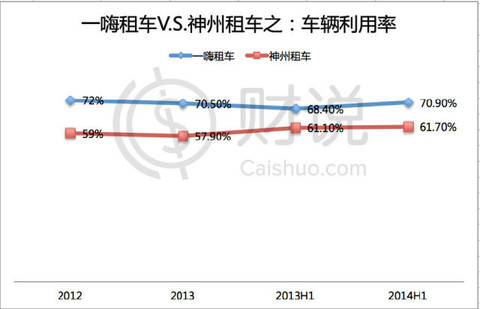

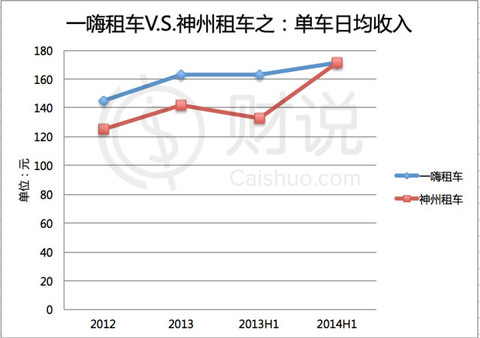

3.車隊單車日均收入和車輛利用率:一嗨略高

2012年、2013年、2014上半年,一嗨租車全車隊單車日均收入分別為145元、156元和160元,均略高於神州租車。同期,神州租車的車隊單車日均收入分別為125元、142元、171元。此外,一嗨租車的車輛利用率保持在70%左右的水平,而神州租車的車輛利用率只有60%。

$神州租車(00699)$ @今日話題

財說其他個股深度剖析文章:

財說個股深度剖析——阿里上市了,“大負豪”雅虎該怎麽辦?

http://xueqiu.com/9041141730/31797124

財說個股深度剖析——告訴您神州租車怎麽"神"!

http://xueqiu.com/9041141730/31467443

財說個股深度剖析——阿里帝國怎麽掙錢,你知道嗎?

http://xueqiu.com/9041141730/31266483

財說個股深度剖析——阿里二季度財報360度全解析

http://xueqiu.com/9041141730/31154569

財說個股深度剖析——汽車之家月漲幅超60%的背後邏輯

http://xueqiu.com/9041141730/31101547

財說君個股深度剖析——聚美優品

http://xueqiu.com/9041141730/30675091

財說君個股深度剖析——美國版的“大眾點評”Yelp

http://xueqiu.com/9041141730/30674917

財說君個股深度剖析——搜房網,Sou Fun So Good

http://xueqiu.com/9041141730/30792627

財說君個股深度剖析——單月暴漲63%的康迪車業

http://xueqiu.com/9041141730/30672931

財說君個股深度剖析——天鴿互動(既從優又從良的言情勵誌劇)

http://xueqiu.com/9041141730/30672764

財說君個股深度剖析——博納的春天不是胡生一夢

http://xueqiu.com/9041141730/30630671

財說主題投資系列文章:

【滬港通專題】財說主題投資之——前十大AH溢價股

http://xueqiu.com/9041141730/31891958

財說主題投資系列——大數據中悄然崛起的新星,您知道嗎?

http://xueqiu.com/9041141730/31635721

分布式光伏逐步成熟將利好哪些公司?

http://xueqiu.com/9041141730/31439179

哪些國外公司將隨iphone6得道升天?

http://xueqiu.com/9041141730/31308989

財說主題投資之可穿戴設備技術——讓世界聰明起來

http://xueqiu.com/9041141730/30981404

那些歷久彌新的美成長股

http://xueqiu.com/9041141730/30807840

財說主題投資之中國電商B2C——寫在阿里即將上市前

http://xueqiu.com/9041141730/30674766

【滬港通專題】滬港通來臨前,不可不知的六大澳門博彩股

http://xueqiu.com/9041141730/31130504

上財說,給您一張財富綠卡,讓您暢享財務自由!

放水技術哪家強?——評2000億SLF傳聞

來源: http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3349&page=1&extra=#pid6859|

本帖最後由 晗晨 於 2014-10-18 16:06 編輯 放水技術哪家強?——評2000億SLF傳聞 作者:姜超、顧瀟嘯等 放水技術哪家強? 周五又傳出央媽偷偷摸摸放水的消息,各大媒體都稱是據外媒報道,是SLF還是PSL語焉不詳,放水數量倒是言之鑿鑿,包括數家股份制銀行,總額約2000億。

不少人恍然大悟,難怪國債期貨尾盤又大幅拉升,感情又有靈通人士提前知道了消息。本周國債TF一路高歌,債券牛市根本停不下來,央行又是降回購利率,又是SLF,要論這放水技術,誰能比的上呢?

不是說好了不放水了嗎?這還是穩健的貨幣政策嗎?節操到哪里去了呢?債券市場牛氣沖天,不少上當受騙中途下車的小夥伴都忿忿不平,貨幣利率都降到2字打頭了,債券市場的利率低得都不認識了,城投債漲得都不像是融資平臺他爸生的了,央媽為啥還要發大水呢?

其實大家都誤解了央媽。

一、央媽需要節操嗎?錯!放水是央媽天生的使命! 要回答這個問題,大家得知道央媽從哪里來的。

美國成立的時候是沒有央媽的,美國央媽是後來才有的,稱後媽也不為過,不像中國央媽一直是親媽。美聯儲誕生於1913年。其誕生的原因是美國在1870至1910年間發生了8次嚴重的經濟危機,所以美國人通過了《聯邦儲備法案》,成立了美聯儲。由此可見,美聯儲的誕生就是為了解決經濟危機,放水是其與生俱來的使命。 觀察美聯儲成立以後100年的歷史,可以發現經濟周期和美聯儲的聯邦基金利率高度相關,在任何一次衰退發生後都可以觀察到美聯儲的大幅降息,其核心原因在於人類政府忍受不了經濟衰退,希望通過利率下降來刺激經濟複蘇。 在央媽誕生之前,如果發生了經濟衰退,企業會減少投資,老百姓會增加儲蓄,這個時候資金的供需就會慢慢好轉,利率會逐漸下降。等到利率低到一定程度,企業發現借錢投資重新有吸引力了,這個時候經濟慢慢就複蘇了。但是在央媽誕生以後,其神聖使命就是在經濟衰退後主動大幅降低利率,來刺激經濟盡早複蘇。

縱觀所有國家以及中國的歷史,還從來沒有過經濟衰退而央媽不放水的,要不然也不會搞成全球零利率! 二、要問放水哪家強,長安街邊找央行?錯!放水最強的是美國的央媽! 怎麽評價放水的好壞,不能看過程。如果看過程,美國、日本、歐洲的央媽都放水到了零利率,而且日本零利率都快20年了。歐洲的央媽還發明了負利率,比美國央媽來的還刺激。

美國央媽實施了三輪QE、歐洲搞了LTRO現在又要搞TLTRO,日本發明了QE現在搞得是QQE,沒研究過的小夥伴看到這些名詞都暈菜了。相比之下,我們央媽只不過搞了搞SLF和PSL,而且一直都是偷偷摸摸遮遮掩掩,跟人家比放水那簡直就是毛毛雨。

但為什麽我們說是美國的央媽最會放水呢,因為人家放水有效,經濟複蘇了,完成了其神聖使命。而日本掙紮了20多年也沒有好起來,歐洲好像又要掉到坑里去了。中國經濟從07年見頂開始算下滑已經持續了7年,再滑下去時間就要創改革開放以後的歷史新紀錄了,但目前經濟好像也沒看到能見底企穩的跡象。

為啥美國央媽最會放水,因為人家水平高!同樣是QE,日本和歐洲都是央媽買國債,而人家美聯儲買的主要是MBS等信貸資產。買國債其實還是屬於降息的範疇,因為把長期國債的價格買上去,那麽長期利率就會降下去。因此QE買國債只是降息的延生,在短期利率降到零以後進一步降低長期利率,比如日本的10年期國債利率就被買到了0.5%。

但是買信貸資產和買國債是不一樣的,信貸資產屬於風險資產,因此美聯儲購買信貸資產是幫助美國的商業銀行改善資產質量,增加其信貸供給意願。簡單的說,歐洲和日本一直在降低各種利率,雖然可以刺激信貸需求,但由於房價下跌經濟衰退,銀行的資產壞掉了,銀行不願意放貸,所以日本90年代以後以及目前的歐洲信貸都是負增長。但是美國的銀行壞賬被美聯儲買走了,輕裝上陣,所以願意放貸款,美國的信貸增速在09年以後就轉正了,美國的經濟複蘇也是最好的。

所以去年日本搞的QQE允許日本央媽直接購買貸款,甚至信托和股票,這個才是安倍經濟學生效的核心。而現在歐洲最新版的TLTRO的核心目標也是允許歐央行除了貸款給商業銀行買國債之外,還可以貸款給商業銀行買信貸資產,但是受制於松散貨幣聯盟其購買數量低於預期。這也好理解,人家德國人允許歐央行買希臘的國債就不錯了,再讓歐央行去買希臘的貸款,殺了他估計也不願意,因此也肯定做不大。要知道當年美聯儲購買的信貸資產曾經要占到其總資產的一半左右,所以歐洲又開始做跳水運動了。

因此,美國央媽才是當之無愧的放水之王! 三、央媽只是定向寬松,絕對不會降息?錯!降息周期已經開始了! 理解了央媽誕生的神聖使命,看了美國、日本、歐洲的央媽表現,你就會明白世界上沒有不放水的央媽,只有不會放水的央媽。 有人會說?央媽一直在定向啊,又沒有降息,定向怎麽能叫放水呢?

其實是你不懂央媽,央媽的放水工具正在發生變化。 如果觀察下過去30年的經濟數據,基本上每次經濟陷入衰退期,央媽都會降息,遠的一輪是96年開始的,持續到02年,近的有兩輪,包括08年和12年。那麽這次為什麽不降息呢?不是沒降息,而是降息的工具發生了變化。

以前中國處於利率管制時代,所以央媽可以替商業銀行做決策,幫他們降低存貸款利率,所以以往央媽放水都是簡單粗暴,一目了然。

但現在中國處於利率市場化時期,貸款利率已經完全放開了,所以央媽沒法直接降貸款利率,因為商業銀行可以完全不聽。好比國慶期間憂國憂民的央媽就放開了房貸利率限制,但是實際調研下來根本沒有銀行打折,或者所謂的打折都有諸多附加條件,原因無他,利率成本太高了。目前銀行理財產品的收益率平均還在5%左右,銀行5年期存款利率上浮10%的成本也在5%以上,再考慮銀行的經營成本,房貸利率低於6%估計都不賺錢,所以6.5%的房貸基準利率頂多能打到9折、95折,7折只是個傳說。 所以中國央媽現在不是不想放水,而是沒有以前那麽好用的招了。那麽央媽該怎麽辦呢?就應該向放水之王美聯儲學習!

首先,美聯儲降息降的是聯邦基金利率,通俗的說等於中國的回購利率。回購利率屬於銀行向央行借錢的成本,而貸款利率屬於企業向銀行借錢的成本。一個是批發市場,一個是零售市場。所以如果把美聯儲作為我們的榜樣,那麽在中國利率市場化之後,央媽未來唯一能夠強有力控制的就是批發市場的回購利率。

如果把回購利率看做央媽新的基準利率,就可以發現降息周期已經開始了。從今年7月份第一次降息20bp,到9月、10月又各降了一次。如果有人告訴你美聯儲降了聯邦基金利率,那麽你肯定知道美國在降息。但如果我告訴大家央媽在降回購利率,很多人都不知道央媽在幹嘛,其實就是新的降息周期開始了,要不然國債期貨不會在7月份以後豎著漲,股市牛叉到對經濟跳水完全不敏感!

另外最新的SLF和PSL是想幹嘛呢?其實和美聯儲購買銀行的MBS信貸資產有異曲同工之妙。現在經濟衰退房價下跌,銀行的資產普遍大幅惡化,這周媒體還在報道鋼貿重鎮佛山的銀行壞賬率在今年翻番了。壞賬上升以後,銀行肯定會惜貸,所以可以看到9月份的融資總量數據還在大幅萎縮,只有10000億,雖然信貸有8500億不少,但是信貸只占融資總量的一半,另一半的非信貸融資幾乎就沒了。而如果沒有融資輸血,經濟下行的風險就壓力山大! 所以我們可以看到這次的2000億SLF要求銀行用自己的高等級債券或者優質信貸資產做抵押,這意味著以後商業銀行可以將自己的信貸資產向央行置換現金,未來如果央行降低要求,甚至商業銀行可以將壞掉的資產向央行置換現金資產,從而改善商業銀行的資產質量,增加其信貸供給能力。 從歷史看,98年亞洲金融危機以後,當時中國銀行體系整體壞賬率超過30%,個別年份甚至高達50%,後來之所以信貸和經濟持續好轉,也在於成立了四大資產管理公司剝離銀行壞賬,而所有買壞賬的錢其實就來自於央行的再貸款。 所以在我們看來,目前中國央媽做得已經非常不錯了,學習美聯儲有模有樣,降息周期也開始了,QE也在做,而且根本停不下來! 四、央媽放水可以解決問題嗎?錯!央媽不是救世主! 央媽放水可以解決眼前的痛苦,縮短經濟衰退的時間,但對於長期的經濟增長潛力無能為力。經濟增長從長期看與貨幣無關,這個應該是個基本常識,不管學不學經濟學都能明白,只不過有時候身在局中容易忘記。

所以我們可以回到歷史去看,同樣從1980年代開始,美國和日本的央行基準利率都進入到長期下降周期,但是美國經濟總量翻了三倍,而日本的GDP總量幾乎沒有變化。美國的股市從1000點漲到現在的16000點,日本的股市從40000點跌倒16000點。 所以,會放水的央媽是稱職的央媽,但央媽不是救世主! (作者供職於海通宏觀) |

華爾街固收交易哪家最強?

來源: http://wallstreetcn.com/node/209626得益於債券和外匯市場波動性的複活,大投行們交易收入普遍回升,而最大的贏家是高盛,與一年前相比,高盛的固定收益部門(FICC)的收入同比暴漲了74%至22億美元。這一增幅將美銀、摩根士丹利、花旗和摩根大通遠遠甩在了後面。

縱向來比,高盛今年打了個漂亮的翻身仗,去年三季度FICC的收入同比下滑了44%。

未來蘋果和谷歌到底哪家強?

來源: http://newshtml.iheima.com/2014/1024/147124.htmli黑馬:日前,前蘋果公司CEO約翰·斯卡利(John Sculley)稱,他認為在科技領域中作出下一個重大創新的很可能不會是蘋果公司,而會是谷歌等其他公司。他認為谷歌未來作出重大創新的可能性很可能高於蘋果等公司,蘋果還留在老路上,只是在不斷改進現有產品而已。

但筆者想順著這一點通過自己的思路盡可能發散並詳盡的談談,即未來究竟是谷歌的,還是蘋果的?

Android:殺不死我的,使我更強大

蘋果與谷歌的未來對決必然首先要看iOS與Android兩款操作系統對於開發者的吸引程度與後續發展趨勢。而事實上這里面還有些歷史糾葛。谷歌前 CEO現任董事長埃里克·施密特於 2006~2009年8月三年間擔任蘋果董事。而當時的施密特具備兩種身份:既是谷歌的首席執行官又是蘋果董事會的董事。谷歌在2005年花5000萬美元收購 Android 後就一直在進行Android的原型機的研發。後來我們看到的Android 原型機當然與後來的 iPhone全觸屏機並無太大區別。之後,谷歌的 Android 系列手機攻城略迅速發展。

當然,這讓喬布斯十分震怒,他自然非常清楚施密特在其中的暗地推動作用,喬布斯和施密特也因此反目,喬布斯後來說:“我將用盡我生命的最後一口氣息,將不惜花掉蘋果存在銀行里的400億美元來糾正這件事。我要摧毀Android,因為它是一件偷來的產品。我願意對此發起一場核戰爭。”但隨著喬布斯因癌癥離世,庫克領導下的蘋果顯然已經無法完成喬布斯要消滅Android的遺願。用《反脆弱》一書的觀點來看的話,即Android在與iOS的長期對戰中,具備了強大的反脆弱力。殺不死我的,使我更強大。這句話應用於Android身上同樣合適。今天Android已占全球智能手機市場近80%的份額,谷歌現在以Android作為系統底層核心,把手機、汽車、穿戴、家電、筆記本等智能手機與相關智能硬件廣泛的連接起來,這是谷歌連接一切的核心。

iOS未來依賴於iPhone硬件的銷量 Android可通過軟件服務尋找值服務盈利點

我們再來看兩者軟件生態的布局。筆者認為,蘋果的軟件生態的優勢只是相對的,而不是絕對的,要看對手是誰,與三星和當時的諾基亞相比,蘋果當然在軟件布局上有著絕對的優勢。但與谷歌相比,卻有可能略輸一籌,而且未來的差距會加大,蘋果的封閉體系決定其在軟件布局的時候,不能對硬件創新怠慢,甚至,用戶對蘋果硬件創新的期待要高於軟件創新。因為時尚感與高端品牌調性必然是首先最直觀的反應在蘋果硬件上。而蘋果的品牌溢價需要蘋果長期保持高端產品的定位,對於企業而言,很難保持在高端品牌的同時,還通過降低成本來提高盈利能力,而投入研發資源來推出利潤更高、性能更高硬件產品是保持蘋果競爭力的有效手段,那麽蘋果的軟肋就在於,隨著全球智能機技術成熟,硬件技術邊際效應遞減,智能機開始轉移到靠軟件的增值服務賺錢,硬件利潤空間被壓縮的情況下,而蘋果則需要長期維持硬件的高價格與高利潤,這個難度是可想而知。

而谷歌則不一樣。谷歌由互聯網平臺與軟件布局延伸至硬件,軟件與互聯網服務與平臺建設是其基因,而軟件與互聯網服務隨著時間越久則紮根越深生態鏈越完善,其核心優勢就越強悍。我們看到谷歌Android操作系統幾乎已經連接了谷歌可以連接的硬件,包括手機、汽車、穿戴、家電、筆記本等,我們看到在I/O開發者大會上,谷歌就發布了八大新品,包括;Android Wear智能手表系統、車載系統Android Auto、Chromecast電視棒和Chromebook以及新一代操作系統Android L與Android TV應用程序、Google Fit健康管理平臺。谷歌可通過Android進而連接一切,通過谷歌搜索引擎的大數據優勢,掌控用戶基於硬件使用的各種數據進而轉化為更優的用戶體驗並更好的滿足用戶需求。

而谷歌相對於蘋果的優勢還在於可以不依賴硬件盈利,比如基於推出的針對低價手機的Android One平臺,據說谷歌可以將目前Android手機的價格降低到100美元左右,這必然將那些尚在使用功能手機用戶也拉入到谷歌平臺。對於谷歌而言,互聯網和軟件生態是其天生的優勢基因,而硬件是輔助,不依賴硬件盈利是谷歌的互聯網基因決定的,依賴連接一切的布局,谷歌進而可找到軟件增值服務的盈利點。

因此隨著後續Android的體驗愈加完善,在摩爾定律與谷歌Android系統更完善的雙重壓力下,那麽蘋果高端手機價格將持續受到沖擊,屆時蘋果可能也將會面臨與三星同樣的危機,我們看到三星在目前智能手機硬件發展到頂端之後,橫向一體化的硬件供應鏈優勢逐漸消失,而三星的品牌價值也開始縮水,用戶會在在硬件體驗差不多的情況下,買一個價格與硬件配置方面性價比更高的國產手機。這也是國產手機可以在低端市場以性價比優勢強勢搶奪三星份額的原因。

在未來,如果蘋果硬件表現持續創新乏力,而Android系統體驗又越來越完善的情況下,蘋果將在外部競爭的壓力下,品牌溢價也或將面臨縮水,從另一個角度看,在未來,用戶又有什麽理由要買一個價格高企,但又與Android手機在軟硬件體驗差不多的蘋果手機呢?

iOS 對決Android:開放性生態體系穩固性與抗風險性更強,未來更有想象空間

蘋果在硬件上的高端屬性決定其必然依賴硬件作為盈利的最大來源,蘋果從一開始就被創始人喬布斯采取了一種相對封閉卻有比較完善的生態鏈布局。蘋果與生俱來的是硬件創新的基因,iOS系統與軟件布局是附在硬件上與用戶的核心連接點。很多人說iOS是蘋果的核心優勢,在系統體驗等方面超過Android,但是Android隨著時間的推移,也必然伴隨著系統的完善與用戶體驗的持續提升。

我們看到,今年谷歌發布新一代Nexus 6,基本是頂配,再搭配隨同發布的Android L,看的出來谷歌卡位蘋果大屏iPhone 6 Plus的意味明顯。目前業界人士鄭峻有觀點認為:”從Android 4.0開始,谷歌就有意放慢了此前奔放而淩亂的開發速度,而開始沈澱打造Android的實際體驗。前年重新打造統一的Play Store商店,去年隨著Android 4.4推出新運行模式ART,今年通過Android L統一應用界面設計,可以看到谷歌在這方面的實際用心,試圖證明Android體驗並不一定比iPhone差。”

而筆者還看到一點,即谷歌Android後面有一幫小弟,全球的大多數軟件開發商與全球幾乎除蘋果之外的智能機廠商(三星、中華酷聯小米、HTC、OPPO、摩托羅拉等)都是依附於Android 系統,可以這麽認為,Android後面帶著一幫小弟在與iOS對戰。而Android系統的整體穩定性就在於,眾多手機廠商依附在Android操作系統,即便Android的主力品牌三星手機下滑,但必然有另外的廠商(中華酷聯小米等)崛起,因此,Android體系的硬件廠商的總能量與總實力可以保持恒定與基本平衡,這樣也保持Android的用戶量與軟件開發商的穩定性,進而保證了Android的穩定性。

而目前業界普遍的看法是,iPhone系統手機從iPhone5便開始表現創新乏力,到iPhone6推出大屏手機更為認為是一種追隨。而硬件技術與工藝持續表現創新乏力,必然讓粉絲預期不斷受挫,若未來iPhone硬件上持續平庸而導致銷量下滑,那麽iOS系統要依附於哪一款手機之上?換句話說,蘋果流暢易用的iOS系統也是蘋果除硬件創新之外的另一大殺手鐧,但iOS系統的封閉性決定其對iPhone系列手機具有高度依賴性,因此,iPhone硬件的受歡迎程度決定其操作系統與軟件布局的有效性,事實上,作為一家時尚科技公司的定位,蘋果硬件工藝的創新乏力將使得蘋果在魅力上大打扣折。

在喬布斯時代,依賴硬件創新與工藝設計帶來的品牌溢價可以與整個Android體系抗衡,在喬布斯之後,逐漸平庸的蘋果還能否扛得住谷歌的壓力則很難說,換句話說,谷歌背後是一個強大的軟硬一體的開放的生態,iOS背後則是一個軟硬一體的封閉的生態。而谷歌開放的生態也是由谷歌的互聯網開放的基因決定。而從分析看出,開放生態的健康性則優於封閉帝國。

收購策略:谷歌在探索下一次科技創新與入口 蘋果在融合加固已有優勢

再看收購策略,谷歌是以互聯網軟件、平臺、網絡服務為核心業務進而延伸到硬件布局,蘋果以以硬件為核心業務延伸到軟件生態布局;而後者則以互聯網軟件、平臺、網絡服務為核心業務進而延伸到硬件布局。事實上筆者之前也談過這種觀點,即以硬件為核心發展到軟件的布局風險性更高。這篇文章也會涉及這個觀點。首先來看,谷歌以軟件互聯網服務為核心往硬件領域的布局近年來有哪些亮點?

谷歌在2014年以高達30億美元機器人工程技術廠商波士頓動力、5億美元收購人工智能公司Deep Mind、32億美元收購智能家居公司Nest。谷歌的收購甚至擴充到生物性公司、太陽能公司等。另外,谷歌針對可穿戴設備(智能手表)又發布了Android Wear系統。我們看到,谷歌的收購策略涉及的領域包括機器人、增強現實、人工智能還有物聯網。意圖也非常明確:不斷探索下一次科技創新革命與入口。

再看蘋果近年的收購。在2014年,蘋果收購的公司具備典型代表性的包括以色列3D傳感技術公司PrimeSense、社交媒體分析公司Topsy、地圖應用公司Broadmap和雲筆記應用Catch、室內導航技術公司WiFiSlam、加拿大地圖數據公司Locationary、交通導航服務應用商HopStop、通訊芯片開發商Passif半導體、視頻推薦網站Matcha、公交應用開發商Embark和移動數據壓縮公司AlgoTrim等。

可以看出,蘋果涉及的收購的公司大多是涉及到小而美的軟件領域的公司。無論是針對視頻網站、社交媒體公司還是地圖應用公司又或者是針對流媒體音樂服務Beats的收購,蘋果的收購都是為了補齊自身在社交、地圖、音樂服務等方面的業務短板以及強化內容軟件生態進而推動硬件的銷量與市場占有率。那麽這所有的業務,都會融入iOS封閉生態圈之中,即融合已有優勢。

這也是有必然原因的,蘋果以硬件為盈利的核心,硬件上的技術創新大膽嘗試往往會牽一發而動全身,用戶需求(比如蘋果大屏手機)已知的情況下,維持性創新相對更為穩妥與安全。目前來看,iOS系統相對完善,所以蘋果的收購策略相對而言不敢跨界太遠,小心翼翼有如履薄冰之感。另外,在摩爾定律之下,硬件發展到頂端後必然驅使蘋果打造強大的軟件生態與谷歌抗衡,這是順勢而為的必然之舉。

而這在目前蘋果的現狀可以反映出來,蘋果目前帶來更多的是維持性創新,而不是顛覆性創新。我們看到,iPhone6的20 納米CPU配合更大的電池針對續航提升做提升,針對iOS,蘋果展示了一系列軟件中心,整合了健康和健身數據。iPhone 6 Plue還添加了對光學防抖的支持。在新iPad身上,則比之前有更薄的機身(iPad Air 2比上一代薄18%),更好的屏幕(iPad Air 2),更好的處理器(采用蘋果公司的A8X處理器), iPad mini 3甚至在外觀沒變、屏幕沒變、配置沒變都沒變,唯一亮點在於新增Touch ID。蘋果精通維持性創新的門道,在發布會上針對每款新品帶來一個或幾個新特色功能大做文章已成為蘋果近幾次發布會的固有思路。

我們看到iPhone6與新iPad 在硬件上已經基本沒有太多亮眼的技術創新,更多的是功能上的小修小補。而維持性創新則意味著守成,這無疑也是蘋果的領路人庫克對自己的定位。庫克時代的蘋果,戰略核心開始漸漸有了不同,即圍繞iOS持續打造的封閉系統,而蘋果所做的一切均是為iOS封閉系統更加穩固以及資本市場對蘋果持續盈利能力的認可而不是探索下一次革命性的技術創新。

結語

回到之前的話題,蘋果如果在硬件表現為持續創新乏力,而Android系統與軟件生態上的體驗越來越完善,蘋果的生態將會變得脆弱,這決定軟件開發商與用戶更多倒向Android還是iOS。可以看出,布局未來或下一個科技創新點,蘋果無疑比谷歌更有壓力而且更加焦慮。

筆者同時認為,谷歌一大的優勢在於,可以不斷試錯。因為即便試錯,以搜索引擎為盈利與戰略核心的基礎業務也並不會動搖,這個邏輯也同樣可以對應到國內百度對於智能硬件廣泛的戰略布局策略。

而谷歌無論在智能硬件、未來科技或是智能手機硬件等領域的布局,即便無收成,谷歌在搜索引擎的核心業務也幾乎無人可撼動,從目前來看,Google的收購類似於一個環繞的星系形狀架構,外圍構建護城河,核心基地穩固之後,開始向外擴不斷擴殖,擴大疆域範圍與想象空間,各個業務之間的協同效應也非常明顯,基本上梳理出了一個難以顛覆的宏大帝國的基礎模型。因此谷歌探索新科技的步伐更為穩健與輕松,也並不執著於去針對短板的布局,並可有更多精力與時間來不斷投資布局智能硬件、生科技物公司、太陽能公司等,這麽來看,下一個入口與科技創新無疑更有可能會被步伐更為穩健,更具開放生態與科技探索精神的谷歌抓在手里,當初慧眼拿下Android,也證明了谷歌收購具備一定的前瞻性。

而蘋果與谷歌的野心都在於連接一切,這與國內BAT在戰略上其實也不謀而合。相對而言,蘋果連接一切的基礎在於硬件的銷量能否圈住更廣泛的用戶,因為蘋果硬件作為iOS系統的基石,硬件在用戶上的占有量是iOS系統連接一切的基礎,危機感更重焦慮更深也是必然。而前面提到,谷歌的Android體系的開放性,使得硬件廠商的總能量與總實力與總用戶可以保持恒定與基本平衡,而谷歌連接一切則在於Android系統為紐帶,谷歌搜索引擎搭建的互聯網平臺作為服務基礎,可將技術、服務、用戶開放給更廣泛的軟硬件廠商,基於本身的大數據與互聯網根深蒂固的技術、用戶、服務與平臺優勢,著眼於未來科技連接一切便有了更多想象空間,在未來,谷歌前景更為可期。

又到一年華爾街排座次時間了:並購服務哪家強?

來源: http://wallstreetcn.com/node/210899

(並購咨詢排名:按已宣布交易價值總額排)

今年並購業務異常火爆,高盛並購交易業務老大的地位得到進一步鞏固。

高盛僅本周獲得的兩筆收購業務的交易額就超過了1000億美元:制藥巨頭企業阿特維斯 (Actavis)擬660億美元收購肉毒桿菌藥物生產商 Allergan,全球第二大油服企業哈里伯頓(Halliburton)計劃以346億美元收購第三的貝克休斯( Baker Hughes )。

由於摩根士丹利無緣該兩筆業務,高盛進一步拉開了與這一多年老對手的差距。並購咨詢業務利潤豐厚,研究公司Dealogic預計僅這兩筆業務可為包括高盛在內的投行們帶來最高3億美元的收入。

今年並購交易的火爆程度是金融危機以來罕見的。據《華爾街日報》報道,算上Actavis和Halliburton的收購,今年全球並購交易的總價值達到了3.1萬億美元,是2007年以來最高的一年。高盛已經從中賺取了17億美元。

盡管華爾街經歷了這些年的金融風暴和動蕩,但是像並購咨詢這樣的業務並沒有出現太大的變化。高盛今年在全球範圍內為價值達9350億美元的並購交易提供咨詢服務。

本周一宣布的這兩筆收購交易,美國銀行也分得了一杯羹。但是行業里的另一大巨頭摩根士丹利卻無緣任何一筆。

華爾街見聞網站介紹過,Allergan的現有股東、對沖基金大佬Ackman一直希望由自己持股的加拿大公司Valeant制藥和自己的對沖基金潘興廣場資本管理公司出面收購。但如今這種可能已變得微乎其微。

摩根士丹利的不幸就在於當發現無法從Allergan手中爭取業務後,它轉向了Valeant。結果Valeant當不成收購方,摩根士丹利也就與該筆年內最大的並購業務失之交臂了。

禍不單行,剔除了Valeant這筆不太可能發生的並購後,摩根士丹利的排名已經落後於摩根大通。

與摩根士丹利一樣站錯了隊的還有加拿大皇家銀行(RBC)和巴克萊銀行。《華爾街日報》援引消息人士稱,包括它們在內的七家公司原本將為Valeant提供超過200億美元的融資用於收購Allergan,然後瓜分超過5億美元的報酬。

現在,取而代之的是摩根大通。Actavis周一發布的聲明顯示,摩根大通將為其收購Allergan提供近60%的資金。此外,它還是Actavis此次收購的唯一顧問。

Dealogic預計,摩根大通、高盛和美國銀行將共同瓜分該筆收購交易帶來的1.6-1.8億美元。

在Halliburton的收購交易中,瑞士信貸是當之無愧的大贏家。它是Halliburton的主要顧問,Dealogic預計Halliburton將為該收購服務支付1-1.2億美元。

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

央行“紅包”過後 感恩節周賺錢找哪家?

來源: http://wallstreetcn.com/node/211108中國央行上周五降息的“紅包”顯然已經讓A股股民笑開了懷,而對於國際投資者來說,感恩節當周交易哪些資產獲利的概率更高?歷史數據可能會帶來最好的答案。

根據美銀美林的數據顯示,1994年以來不同資產在感恩節當周的表現差異十分明顯。美國股市通常而言會在當周錄得最好的表現。黃金、布倫特原油上漲的概率也較大。美元整體強勢也十分普遍。不過美林強調,季節性因素上,12月一直是歐元最為強勁的一個月。並且目前市場做空歐元的規模已經異常強勁,因此他們對激進看空歐元持有保留意見。

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

雞鴨鵝齊上陣,垂直外賣模式哪家強?

來源: http://newshtml.iheima.com/2014/1130/148053.html幾千年來,中國的餐飲行業在菜品精益求精的路上越走越遠。開個小店容易,但深掘下去,才發現門檻重重。正所謂“一入餐飲深似海”,因而中國的餐飲品牌呈現多而雜的現象。近年來,一批初創者開始從另一個角度,切入餐飲行業,靠新模式巧進餐飲業。比如,垂直外賣模式。

在這里不得不提的還有外賣平臺。外賣平臺如今已經成為巨頭間的血拼。除了餓了麽,到家美食等外賣平臺,美團,大眾點評(已被騰訊收購)也擠進這一領域,甚至阿里的淘點點,百度的直達號也在此戰略布局。對於初創者而言,想做大而全的外賣平臺已經沒有生還的余地,這才有了下面的這一系列創業者的小而美垂直外賣模式。

下文主要從創始人、產品及用戶體驗、營銷模式、物流四個層面對當前垂直外賣領域比較火的幾家公司進行對比分析。所列舉例子有限,如果你覺得你的項目更優秀,歡迎加垂直外賣QQ群: 378480915 。

1、創始人:

“企業家封頂”理論讓我們了解到了創始人的基因對於整個團隊和公司發展方向的重大意義。以下是i黑馬搜羅來的各個項目的創始人,經歷各異,你發現了什麽?

2、產品:產品為王的年代,就是一個詞“好吃”

無論外賣送的是鴨子還是雞,送貨的是帥哥還是美女,貨車是寶馬還是特斯拉,關鍵在於口感能否贏得群眾。只有在產品研發上下功夫的公司,才能獲取長久的勝利。那些營銷大於實質的“花蝴蝶”終究會被市場所淘汰。

目前,做垂直外賣的商家大多是一款產品打天下。因此要想做好產品,首先找準市場切口,選擇有一定的用戶量基礎,不需要教育消費者的產品。

叫個鴨子選擇烤鴨作為品類,烤鴨因生在帝都而聞名全國。選擇烤鴨這一單品,就意味著選擇了擁有較強基礎的消費群體。類似的還有身在武漢的8號蝦館,選擇武漢人普遍喜愛的小龍蝦作為切入點;甜心搖滾沙拉選擇辦公室女性偏愛的低脂沙拉作為切入口,最起碼,他們的產品有一定的用戶基礎。

(i黑馬註:2014年4月份,經過在武漢3000人市場調研,8號蝦館對產品進行了豐富和調整。用以適應用戶需求,增強用戶粘性。)

甜心搖滾沙拉,是2014年7月,三位年輕女性打造的產品。主要是面向追求精致生活和低脂健康的白領女性。目前提供9款沙拉及兩款無糖養顏飲品。

3、營銷模式

在物質極大豐富的當今時代,早已不是“酒香不怕巷子深”。即使你有好的產品,也需要宣傳,讓大家在琳瑯滿目中知曉你的存在。雖然營銷屬於錦上添花,但是在迅速占領市場階段,仍對公司發展具有重要意義。

叫個鴨子的創始人曲博,本是營銷出身。從“叫個鴨子”這個名稱來看,它就充滿了話題性。加之獲得了華誼王中磊、黃太吉和暢的共計600萬元的天使融資。一下子就引爆了媒體。此外,為了提升叫個鴨子的逼格,無論從包裝還是內容填充,創始團隊都花了一番心思。

4、物流

伴隨物流成本的不斷攀升,自建物流能帶來比第三方物流更高的效率和服務。對於垂直外賣商家而言,大部分商家還處於區域性的規模,自建物流成本不是很高,並且更能保證產品及時送達,用戶體驗,以及自身品牌的建設。

目前,無論是叫個鴨子還是8號蝦館,拼豆夜宵、搖滾沙拉都是自建物流。

目前,這幾家垂直外賣商家受限於物流能力,送餐半徑都不是很大。這也給專門從事垂直領域的物流團隊以機會。比如說北京的挑食、成都的來一火都是針對火鍋的垂直物流平臺。通過與火鍋店分成,和收取用戶服務費獲取利潤。

總結:除了以上幾個比較典型的例子,市場上還存在著專門送冷飲零食的愛鮮蜂,只賣麻辣海鮮的麻庫,甚至叫個鴨子之後又有鵝滴神專門送燉鵝的。不管是挖空心思尋找小而美的機會也好,還是追隨模仿者也好,都說明了這個領域是有市場空間的,這種玩兒法是正確的。

垂直外賣領域已經成為又一初創者打開的風口,至於誰能乘風而起,誰要在此風中隕落,關鍵是做好上述所說的4點。

本文為i黑馬版權所有,轉載請註明出處,侵權必究。

A股成交量爆棚破萬億 哪家券商最受益

來源: http://www.guuzhang.com/portal.php?mod=view&aid=860|

本帖最後由 三杯茶 於 2014-12-6 09:58 編輯 A股成交量爆棚破萬億 哪家券商最受益 作者: 青川 周四,券商集體漲停的壯觀景象驚呆了所有人,但今天券商再度上演漲停潮,一大片人認為,券商股這種炒法已經到了沒有節操的地步,不過在我看來,這真的不算什麽(也許你不同意,拍磚請輕點),券商正在一個大風口上:註冊制的改革對於券商的投行業務會有重大影響;而ABS業務未來的巨大容量,也使得券商未來的業務充滿了想象;交易所對於”T+O”的表態,更是增加了對券商業績的聯想。如果說上面這些還是摸不著的預期,那麽火爆的交易量就是券商看得見、摸的著的實實在在利好,證券營業部排隊開戶,盛況空前;大媽攜買樓買黃金的錢爭相入場,都會給券商的業績帶來實質化的收益。 我就交易量的提升給各家券商收入的影響,做了一個簡單的測算,供大家參考: 1、交易量暴升,傭金收入將快速上升 2013年A股成交額達到463529億元,日均成交量1947億元,20家A股上市證券公司共取得401億元的經紀業務收入,2014年,剩下的交易日按照日均8000億計算,全年預計將達到684573億元,日均成交將達到2876億元,以2013年的比例計算預計19家券商的經紀收入將達到592.23億元,根據19家券商2014年3季度報以及10、11月營業收入的公布,預計2014年營業收入將達到1143億元,我們分別假設2015年的日均成交量達到4000、6000、8000、10000億元,其他業務按照正常25%左右增速。

2、哪家券商最可能受益? 一旦牛市成為定局,那麽券商經紀收入的大幅度上升也將板上釘釘。但對於經紀業務的依賴程度度不同也會使得不同券商業績增長幅度不同,筆者列出了A股20家券商和在港上市的內地券商的經紀收入占比,其中華泰經紀收入占比最高,達到80.71%,最低的是宏源證券,36.79%。在此,選取其中兩家A+H股上市的券商以及招商證券做簡單的券商業績測算。標的為招商證券、海通證券、中信證券。

從表1來看,招商證券經紀業務收入占比最大達到69.10%,海通和中信最低,分別為44.53%、40.58%。因此,不同量級的交易量對於三只股票的影響也會不同。其中占比較高的招商證券收入將更能從交易量放大的過程中受益,筆者也列出了不同量級交易量對於三家券商收入的影響。

註1:2014年經紀收入根據2014年的營業收入根據三季度報表數據和各券商10月、11月公布的營業收入數據計算,12月份為10月、11月的平均數 註2:其他收入是除經紀收入之外的收入,假定增幅25%,(2013年和2014年券商的收入增幅均在25%以上) 以上的這些數據只是基於交易量的假設做出的一個推導,可能大家覺得仍然不夠支撐券商的牛市,但諸如ABS、IPO註冊制這些真的只會是看不見摸不著的預期嗎?答案自然是否定的。中國的券商向來只存高遠,以世界級的頂級券商為追趕目標,因此,這些制度的改革也會在改革的大背景中加快落實,IPO註冊制2016年推出將是大概率事件,ABS業務法律程序上已經沒有障礙,只待市場放量,產品成型,而T+0,也是和國際接軌的必然。因此,誰若始終覺得這是券商在玩概念,那麽必將錯失這一波券商牛市。 |

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019