- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

依婷之憶 易明的生活點滴

來源: http://eming620.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=7780589一連四天的春節假期轉眼就過去了,四天的假期,不打電話,不發短訊,過了寧靜的一個春節,四天的假期,都沈醉在依婷的歌聲中。

曾幾何時,每年的春節之前,我慣常地跑到下沙一走,尋找依婷的賀年影碟,這三年,我再沒上去尋找,原來,依婷這三年似乎也沒有新的賀年專輯面世,真巧!

卻原來,依婷今年有一張新專輯面世,名為《親愛的你》,試聽之後,有點失望,似乎沒有以前的舊歌那麼好聽。

在新專輯今年一月十九日的發布會上,再次見到了依婷,印象是:依婷胖了!

今天的依婷,的確有點「今不如昔」,所以,我一於來個「時光倒流」, 重溫昔日的依婷。

年三十晚,我就在家裡播放依婷的賀年歌,一直播到年初一,接著在電腦上接力,播到年初四,這個春節,都讓依婷佔據了!

這個春節,我細心的重溫依婷的「往昔」,重溫她昔日的「風采」,幾乎從五歲到今天三十幾歲的演出,都簡略的看過了!

除了欣賞過去依婷的演出之外,所謂「愛屋及烏」,對於曾經與依婷共同演出的小女孩,我一樣懷念。

當年依婷大約九歲的時候,曾經與一名小女孩合唱過不少歌曲,遂女孩名叫趙盈錦,不知道今天長得怎麼樣了?

在依婷唯一的校園歌曲集《校園青春樂》中,曾經有四個小女孩參與演出,今天這四個小女孩,都已經長大了吧?今天的她們,又如何了?

淩一惠,曾經與依婷合唱鄧麗君的歌, 四年前曾經出現在依婷的網誌上,風采依昔,變化不大。

雖然,依婷今年一月十九日在北京開了一個新歌的發布會,然而,在我的心中,依婷那「謎」一樣的印象仍然無法磨滅,我仍然感覺到依婷還是那麼的「虛無縹緲」,除非有一天我能夠親眼見到依婷,不然的話,依婷在我的心中,還是一個「謎」。

幸虧,在初四的今天,讓我看到了去年一月九日依婷在衡陽的演出,稍減我對依婷的疑惑!

估值很低,未來一年有機會轉身的行業 Edward Lee 發掘十倍股

來源: http://edwardten.blogspot.hk/2015/02/blog-post_21.html因營業額較穩定,利潤較波動,一時的虧損/利潤大降,就使市盈率急升/變負值

有數隻暴跌股是因為被沽空機構狙擊,例如天合化工,神冠,蠟筆小新等

其他公司待研究再加入

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RioZBNUQvYunIut0qs7fGrEktI_gAVKGpty5XHFcwpE/edit?usp=sharing

說史150223馬克沁機槍的威力

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/02/23/%e8%aa%aa%e5%8f%b2150223%e9%a6%ac%e5%85%8b%e6%b2%81%e6%a9%9f%e6%a7%8d%e7%9a%84%e5%a8%81%e5%8a%9b/「每個人都有一個價錢。」Cecil Rhodes

說史150223

馬克沁機槍的威力

掌門執筆:天花亂說系列18

〈劇場〉馬克沁機槍的威力

1882年大英帝國殖民地南非的商業大亨羅德斯Cecil Rhodes在舉世資本最雄厚的財團「羅富齊銀行Rothschild Bank」資助下, 購併了德比爾De Beers鑽石礦.

這個世上最大的鑽石礦山有四條礦脈,原本分屬上百間小型公司所有. 由於競爭激烈,價格紊亂,很多公司陷於慘淡經營,倒閉時有所聞. 羅德斯用了五年時間將全部公司購併,壟斷了整個礦場. 表面上他是「德比爾鑽石公司」的大老闆,暗地裡Nathaniel de Rothschild勳爵的持股是他的兩倍.

羅德斯經營得法,更擅長操控價格,成為了南非首富. 但他並不以此為滿足,夢想著當上一方之主. 1888年他從南非境北的 馬塔貝萊Matabele族酋長手上騙得一幅土地的使用權, 經過一番查究,相信馬族龐大土地下面暗藏著超大型金礦. 他先取得羅富齊勳爵的支持,然後前往倫敦遊說國會,準許他招募僱傭兵,以經略境北. 承諾如事成,則土地歸為國家殖民地,他只佔取經濟利權; 如事敗,後果由他獨力承擔,於國家無涉.*** 他的理由很簡單:“我們是世上最優秀的民族,佔領的土地愈多,對人類的貢獻也就愈大.” 國會準其所請.

事情之所以如此順利, 事緣1878年「柏林會議」歐洲列強擬訂出「瓜分非洲」藍圖,並以條約加以敲定.*** 英國近年雖有經略南非境北的意圖,但是礙於條約,不好直接出手, 如今由“民間團體”自行“開發”,國家坐享其成,正中下懷.

如是者羅德斯招募得700名傭兵, 取名 “先鋒縱隊pioneer colimn”, 北上馬族地界,借故尋釁.

由此迎來了1893年血腥味十足的「桑格尼河Shangani River戰役」.

此役馬族3,000驍勇戰士向700侵略軍陣地發動亡命衝鋒….. 據現場目擊報道,衝鋒者殺聲震天,排山倒海而至, 卻在100碼火力網前沿被肆意剪除,有如割草!結局是馬族戰士陣亡1,500人,*** 屍橫遍野; 而侵略軍卻只死了4人,近乎毫髮無損. 馬族人認為那是白人以巫術召來死神…..從此失去了抵抗意誌,任人魚肉.

死神的名字是「馬克沁機槍Maxim Gun」,劃時代的重型戰爭機器, 需由四人合力操作,連射能力每分鐘500發,射程100碼. 相比當時最快的來福槍每分鐘10發,足足快上了五十倍!***

馬氏槍發明之後, 英軍與非歐洲敵人作戰的死傷比例拉開至驚人差距,只能稱為屠殺. 1898年蘇丹Omdurman之役, 英軍陣亡47人, 馬赫迪教派戰士至少死了10,000人.

馬氏槍的發明人Hiram Maxim是美國人,但他打從開始即鎖定英國市場. 他在倫敦設立研發工作室,邀請軍政界高層和王室要人觀看試槍. 這槍如此利害,自然深受激賞. 1884年正式投產,羅勳爵當即加入了「馬克沁機槍公司」董事局, 那麼融資財團當然就是羅富齊銀行了. 原來死神的真姓名是Rothschild.

馬氏何以捨美而就英?除了大英帝國是當時最有實力的買家之外, 更重要的是只有在英國才能取得鉅額融資,而專利權又不虞為國家或當權者所侵吞.***

〈sense〉資本的威力

其實“桑格尼河之戰”早有前例可援, 三百年前1575年“長篠之戰”織田信長以三千洋槍破了武田家所向無敵的重騎兵,兩役情狀若合符節. 以往的解釋是武田拘囿於傳統戰術,不思革新. 現今的史識則是織田承諾提供政治利益,成功向堺市商人財團取得鉅額融資才是關鍵所在,***三千洋槍在當時是天文數字的資本投資.織田之所以獨霸,因為他是首位將商業結合戰爭的戰國武將.

幾乎同一時間,英國君主伊利莎白一世也以相同方式,藉由提供“私掠船特許狀”制度利益, 成功向市場籌集資金,發動對西班牙的遠洋刦掠戰爭.***

戰爭從來是極度昂貴的冒險活動, 中世紀的歐洲封建君主並不怎樣富有,發動戰爭一般靠的是向財團借貸, 戰勝則以戰利品償還債務;戰敗則…..賴債不還!就算是富甲天下的西班牙王室,也因為窮兵黷武,幾乎每隔十年便破產一次. “兩虎相鬥,必有一傷”,同理,背後的財團也必有一傷, 為了補償風險,戰爭貸款的利率一般也就極高.****

貧窮而又守法的英國王室行徑卻有所不同, 她發明了以“入股”的方式讓商業資本直接註入戰爭活動,共同分擔風險與回報, 因而戰爭的利息成本也就平宜得多了. 倘使戰事拖延,則對手必先垮掉,*** 十八世紀的英法「七年戰爭」即其顯例.再者,以股份制公司集資進行戰爭的周邊業務, 如造船和武器研發(馬氏槍就是最佳例子.),效率也極佳,且較能持續營運.

再從反面考察之,明清的中國並不缺乏財力,但是完全沒有資本市場, 戰爭經費只能來自臨時性加徵稅項. 如遇大型民變,窒礙稅收, 朝廷財務在數年間即可全面崩潰,***更莫論平時發展軍備了. 儒家的“反商思想”到了全球資本主義來臨的時代,又焉得不敗亡呢?

〈sense?〉羅德斯的邪惡格言

文首的邪惡格言「每個人都有一個價錢。」想必大家早有所聞, 但未必知道是出諸此君之口. 羅德斯除了商業奇才之外,政治敏銳度也極其不凡,但他最利害之處卻是其行動能力和對人性的深刻洞察力.

他十七歲漂洋渡海,隻身前往南非,赤手空拳而成殖民地首富. 但他並不於此止步,而是開疆闢土,有獨霸一方之誌. 他在大本營「金伯利Kimberley俱樂部」留下一張桌面大小的地圖,上面親手用鉛筆劃出一條從開普敦到開羅,貫穿非洲的鐵路幹綫,這就是後來的「帝國鐵路幹綫」.

他經略的地域如諾交給國家, 為了榮耀他,殖民地取名「羅德西亞Rhodesia」.(即今日之辛巴威.) 獨立後的羅德西亞仍然堅決奉行種族隔解政策, 甚至比南非還要持久.

他的野心沒有盡頭,據說晚年曾認真地考量如何策動美國回歸祖國懷抱,因為那是“大英帝國神聖不可分割的一部分”雲雲. 羅氏得善終,死後很受英國人景仰, 連王室成員也三番四次到他墳前官式致祭. 沒有羅德斯這類人,大英帝國又怎會行得那麼遠. 他所不知道的是,一百年後,反倒是“小英”成為了“大美帝國”的附庸.

羅德斯的邪惡格言原來尚有下文,其大意為:「每個人都有一個價錢。只要找出那個價錢,願意支付,再加上耐心等候,任何人的行為都可以施加修訂.」**** 實在是太邪惡了!

以上sense出自

《帝國Empire:The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power》(2003) Niall Ferguson

〈馬克沁機槍的威力〉是該書第五章的題目.

音樂150222貝遼士幻想交響曲(下)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/02/22/%e9%9f%b3%e6%a8%82150222%e8%b2%9d%e9%81%bc%e5%a3%ab%e5%b9%bb%e6%83%b3%e4%ba%a4%e9%9f%bf%e6%9b%b2%e4%b8%8b/音樂150222

名曲與名盤系列:貝遼士幻想交響曲 (下)

蕭律師執筆

這首名曲錄音版本豐富之極,幾乎每一間唱片公司、每一位指揮都灌錄過,有些更灌錄過兩、三次。一個發燒友如沒有收藏五、七個錄音版本,又怎配稱得上發燒友?我自己就擁有十八個版本,夠燒未?

這首名曲錄音版本豐富之極,幾乎每一間唱片公司、每一位指揮都灌錄過,有些更灌錄過兩、三次。一個發燒友如沒有收藏五、七個錄音版本,又怎配稱得上發燒友?我自己就擁有十八個版本,夠燒未?

有人會覺得我們「黐線」,樂譜只有一個,為什麼需要那麼多版本,來來去去還不是那一「把」聲!但你須明白,每位指揮雖然面對著同一總譜,但每人對樂曲的理解與感受都會截然不同(基於每人的際遇與歷練不同)。你如細心聆聽每位指揮的處理手法,你會發現棒下「製造」出來的聲音是不同的。我說「製造」是沒錯的,原來每一位指揮都不會照原譜「依書直說」,而會對總譜進行增減修改。最常用的手法是改變速度、樂音的強弱、刪減或重奏某段、改變配器(如加入鼓或鐃鈸或三角鐵等、或將某種樂器數目加減等),這些修改就「製造」出不同的音效。 細心聆聽這首樂曲的最後兩個樂章,就會發現每位指揮棒下「製造」出來的樂音截然不同。

在介紹以下不同錄音版本前,先要指出一點:所有指揮家都非泛泛之輩,各有成名因由,否則就無法指得動樂團過百的樂手──樂手們每人差不多都是老師級,門徒不少。我們發燒友,百份之九十九強都是外行,實在沒有本事對不同版本說三道四,充內行。我們喜歡那個版本都純屬個人主觀。

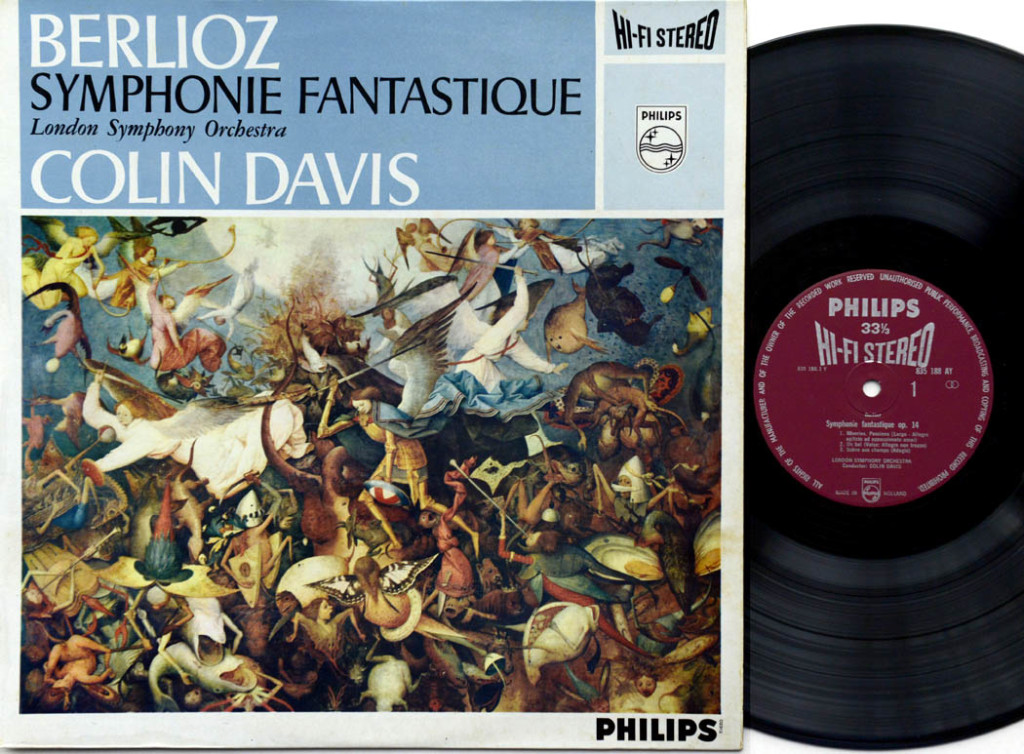

有西方樂評人曾這麼說:「你想知道《幻想交響曲》應該怎樣演繹,就去聽聽Colin Davis的演奏罷!」的確,Colin Davis(英籍指揮家,後因對音樂有卓越貢獻而被英國皇室封為爵士,此後就被稱為Sir Colin Davis)被認定是貝遼士作品權威演繹者之一。他曾替Philips灌錄整套“Berlioz Cycle”,單就《幻想交響曲》就灌錄過三次,都在Philips旗下發行。第一次是在1963指揮 倫敦交響樂團,被認為是三次灌錄中最經典的一次,以現今視為珍貴的Hi-Fi Stereo版發行。第二次是十年後指揮 阿姆史特丹音樂大樓樂團Concertgebouw Orchestra Amsterdam;第三次是在八十年代初指揮 維也納愛樂管弦樂團。 最後這個錄音已是黑膠碟的尾聲,廠方基於現實,只發行CD,沒有黑膠碟版。 試想,如果Colin Davis不是「猛龍」,豈有能量指揮世界上三支頂尖的樂團。 所以要聽幻想交響曲,Colin Davis版屬「必聽」版,而又以LSO版為首選。

英國籍指揮演繹這首作品大都表現色。本文推介的名盤過半都由英籍指揮泡製出來。 在EVEREST全盛時期(時間很短),以當年最新穎的35mm闊磁帶灌錄一批以藍/灰/黑及紫/金色標貼的黑膠碟(個中過程請參閱本刊舊文《細說天碟》系列),音效震撼。 Sir Eugene Goosens所灌錄的這首作品風格獨特,近年Speaker’s Corner也選這張從新發行。 Re-issue雖平一點(真只是一點),但其重新處理只重誇張取悅聽者,已非原味,我建議各位貴一點也要找原廠版。 要註意的是,後來EVEREST財務狀況急速下滑,粗製濫造,出現一些金色標貼及其後一些紅/藍標貼的品種,千祈不要買。

Sir Thomas Beecham 又是一位英國籍的指揮家。 HMV在1960以名貴的「白金狗」品牌發行了由Sir Thomas指揮由他在1946一手組成的Royal Philharmonic Orchestra(至他在1961去世時解散)。Sir Thomas是位個性獨特的指揮,在英國及海外被尊重程度無人能及。他於身歷聲時代來臨後幾年就去世,所以他的身歷聲錄音不多。這欵幻想曲灌錄於他去世前一年,演繹與音效都超一流,彌足珍貴。

Sir John Barbirolli又是另一位英籍指揮家,短小精悍,指揮創立於1858的古老樂團Halle Orchestra。 Sir John無論演繹柴可夫斯基、德伏紮克或西貝流斯的作品,都展現鮮明的獨特風格。 這首由Sir John演繹的《幻想交響曲》交由鮮為港臺發燒友所知的英國老牌唱片公司PYE以當年最高質素(但標榜以亷價one guinea發售)Golden Guinea Collector Series品牌發行。

卡拉揚灌錄這首作品多達四次。早於五十年代就替英國Columbia灌錄,是mono版。到1970年又指揮Orchestre de Paris再演繹這首作品。現在他最負盛名的演繹是當上柏林愛樂管弦樂團音樂總監(1955-1989),於1965發行的鬱金香tulips版(本港發燒友錯稱的大禾花版──tulips明明就是鬱金香,怎可以叫大禾花?)這版本可算是港臺發燒友最熟識的版本,幾乎人手一張,不必再介紹。卡拉揚第四次灌錄這首作品是在1975,同樣指揮 柏林愛樂管弦樂團。現在很多人還將這兩個錄音混淆,以為是不同封面的同一錄音,更有人以為後者是前者的二版。大佬吖,看看編號已很清楚,前者編號是138xxx,後者是2530xxx,是不同年代的產品。

Igor Markevitch俄國出生意大利籍指揮家,他在1957-1961年間當上意大利名樂團Lamoureux Concert Orchestra of Paris時,灌錄了不少鮮為人(港臺)知的錄音,其中堪稱不朽的是他指揮貝多芬第九交響樂的錄音,現留存的數量甚少,我幾經艱辛才以不同發行國家湊夠兩張Philips版(貝九一般是兩張一套,以前習慣分開獨立來賣)。這欵幻想交響樂是Markevitch非凡之作,對第三樂章的處理尤其細膩,英國管與單簧管相和應一段尤為惹人遐思。這欵也是以DGG鬱金香版發行。

原籍法國、但後來成了美國公民的Pierre Monteux,是演繹法國作品權威之一,《幻想交響曲》是法國樂派的力作,自然是他的拿手好戲。Monteux入美籍後居美,指揮Vienna Philharmonic,給RCA灌錄了這首作品,以Living Stereo品牌發行,已是一個不錯的版本。但我覺得他替瑞士唱片公司Concert Hall指揮 漢堡NDR交響樂團的演繹更精彩。這張唱片獲1964唱片大獎。港臺發燒友只識RCA、DECCA、EMI等名牌,Concert Hall?唔識,咩野料?是否山寨貨?但能取到唱片大獎,當非泛泛!漢堡NDR交響樂團是歐洲大樂團,Monteux又是大師,你認為他們會為山寨貨服務嗎?

Charles Munch是法籍指揮,亦是擅長演繹法國樂派作曲家如貝遼士、德布西、拉威爾等的作品留名於世。 他和 波士頓交響樂團有過八年(1954-1962)的夥伴關係,並替RCA灌錄了不少精彩作品,而《幻想交響曲》是其中之一,在1961年灌錄。

Vanguard是美國的1950年成立的小型唱片公司,本來是以生產爵士音樂和民歌唱片為主要對象。但在身歷聲錄音技術面世後,各唱片公司開始爭奪身歷聲唱片的市場,各展奇謀,各出綽頭: RCA出產Living Stereo、Mercury出產Living Presence、Westminster出產Natural Balance,而Vanguard就出產一種叫Stereolab Demonstration Disc的品牌。 其實當時身歷聲錄音技術已不是甚麼秘密,問題是如何爭取市塲佔有率,如非有點口號,是無法競爭的。但口號歸口號,如果你的製作距離口號太遠還是不行的。所以Vanguard確是精心泡製這欵Stereolab Demonstration Disc,但只有十幾欵,而大部份由法籍Vladimir Golschmann及意大利籍Mario Rossi指揮Vienna State Opera Orchestra。這欵由Golschmann演繹的《幻想交響曲》的音效毫不遜色於任何大公司的製作。

老牌澳洲籍指揮Willem van Otterloo是荷蘭樂團Hague Philharmonic Orchestra 1949-1973年間音樂總監,為Philips灌錄了不少曲目。那段時間正是Philips製作Hi-Fi Stereo版的黃金時期,這欵幻想交響曲正是那時代的製作。以Otterloo的資歷而言,此曲毫無疑問是另一風格的演繹。

我的推薦 :

Colin Davis/London Symphony Orchestra (Philips 835188 Hi-Fi Stereo)

Colin Davis/Concertgebouw Orchestra Amsterdam (Philips 6500774 silver/red)

Sir John Barbirolli/Halle Orchestra (PYE GSGC 14005 gold/black)

Sir Thomas Beecham/Royal Philharmonic Orchestra (HMV ASD 399 gold/cream)

Sir Eugene Goosens/London Symphony Orchestra (Everest SDBR 3037 white/blue)

Herbert von Karajan/Berlin Philharmonic Orchestra (DGG 138964 alle hersteller)

William von Otterloo/Concertgebouw Orchestra Amsterdam (Philips 838601 Hi-Fi Stereo)

Pierre Monteux/NDR Symphony Orchestra Hamburg (Concert Hall SMS-2357)

Charles Munch/Boston Symphony Orchestra (RCA Living Stereo LSC-1900)

Vladimir Golschmann/Vienna State Opera Orchestra (Vanguard SRV-120 Stereolab)

P.S. 本文原刊登於《發燒音響》雜誌,經大量刪除示範照片,只留一幅,以適應《掌門天地》體裁。

SENSE隨筆150220選舉財務2之2

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/02/20/sense%e9%9a%a8%e7%ad%86150220%e9%81%b8%e8%88%89%e8%b2%a1%e5%8b%992%e4%b9%8b2/SENSE隨筆150220

選舉財務2之2

朝日執筆:選舉簡介系列(十)選舉財務Electoral Finance

除了限制「選舉支出」外,另一個方向就是限制政黨或候選人收取「政治捐款」。 具體做法可從「收」和「捐」兩方面著手。 一般採用「收支規管」模式的國家,都會立例設定政黨或候選人在一定時間內,可以接受捐款總數的上限。 至於「捐」的一方面,則通常是限制某一個人或團體向任何一個政黨或候選人的捐款上限。 除此以外,往往也會規定政黨或候選人不能接受哪些人或機構的捐款。通常「禁收名單」會包括「公共機構」(例如政府部門、公營機構)、商業機構,還有來自外國的捐款!此外,也不能收受「匿名」捐款──這是當然的!否則上面的一切限制豈不都形同虛設了嗎?

在限制「收入」和「支出」總量以外,很多實行「收支規管」模式的國家還有另一招──限制支出的用途。在「競選活動」中,最有效地將金錢化為「知名度」,以至「支持度」的方法就是「賣廣告」。 因此,最常見的規管方式就是限制「廣告形式」,例如不準在電視上賣任何「政治廣告」。 這一招倒算在控制「金錢的力量」以外,還最大限度地控制「金錢產生影響的能力」!

第二類主要「選舉財務」的規管模式就是「透明原則」。這種方式受到美國及(深受美國影響的)拉丁美洲國家廣泛採用,是非常典型「美式自由」理念的體現。*** 而在非洲諸國中也是主流。這是因為非洲這些新興的「民主國家」,大多沒有遵守「公共規則」的傳統,而執法機構亦缺乏監察各種「收支規管」落實的能力。既然無法執行限制,倒不如讓各候選人「自由收錢」,期望他們「不介意」公開其選舉期間的「基本賬目」。 故其選取「透明原則」(其實是捨棄「收支規管」)出於「在地」因素,而與認同美式理念關係不大。

對美國政治和法律哲學原則有所涉獵的各位,相信都會知道美國對「自由」所賦予的「無上價值」。在美國的「建國神話」中,「美國」就是一群「熱愛自由」的人,為逃避暴政飄泊重洋到海外建立新天新地,當暴政的魔爪再次迫近時,這些「自由人」選擇了「勇武抗爭」,最後以鮮血換來萬世子孫的「自由」!因此,就有了被稱為「權利法案」的第一至第十條《憲法修正案》的出現。其中又以「第一修正案」的引用頻率最高,最為「霸氣」。

“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”

「國會不得制定任何法律I,以確立國教或禁止宗教自由;剝奪言論自由或出版自由;或剝奪人民和平集會和向政府請願申訴的權利。」

其實美國對「捐款」也「曾經」有過若幹限制。美國的「選舉財務」規則,是禁止以企業或團體的名義向候選人或政黨,作出政治捐款,只有「自然人」才可以作出政治捐款。然而,2010年聯邦最高法院在一宗判決中,指出公民自由組合,成立支持個別政黨或候選人的會社,應受「第一修正案」保護。根據這個判決,雖然各企業及團體不可以直接捐款,但卻可以透過成立「超級政治行動委員會Super PACs」,「無限量地」為個別候選人「造勢」、賣廣告、街頭宣傳、電話拉票……因此,對企業和團體的捐款限制顯然是形同虛設。

至於個人捐款方面,「選舉財務法」也規定,一個「自然人」在兩年內,捐款予任何候選人、政黨、政治團體的總額,不得超過123,000美元。這是為了避免個別富豪對選舉有「過大的影響力」!當然,有錢人還怕找不到一批「人頭」嗎?不過這也算是加重了他們的「捐款成本」吧!

只是,就在今年(2014)4月2日,聯邦最高法院再度「發功」,以5比4的票數,判決個人捐款上限的規定「違憲無效」。*** 以首席大法官John Glover Roberts, Jr為首的保守派法官認為,Freedom of Speech中「Speech」並不限於「言論」,也包括其他各種形式的表達。 政治捐款無疑也是「Freedom of Speech」的一種表達形式,所以理應受到「第一修正案」的保護。 既然不可能為「言論自由」設定「只能說多少話」的限制,「政治捐款」也不應設定上限。 故此,自1974開始實施的相關法例,違反了保障公民言論自由的「第一修正案」,因而遭到廢止。

「美式監管」的核心教條是「監管就是披露!」你賣的是垃圾不要緊,只要你告訴賣家就行,若賣家明知你的貨物有多垃圾也肯買,這就是你情我願,各安天命了。 這套理念也同樣可以應用在「選舉財務」的規管。 其基本邏輯是,誠哥、四叔要捐錢給你不要緊,你即管收下,但一定要公開。選民若果明知你是誠哥、四叔的「代言人」,也肯投票給你,那就是你的本事了。 一切都在陽光之下進行,只要所有資訊都透明公開,如何選擇就是選民的自由意誌了。 「民主選舉」本來不就是「理性的選民」在「全面的資訊」下作出「自由的選擇」嗎?

不過,即使規定「只要公開,就可任捐」,也並不代表就能解決「黑錢」的問題。 「黑暗中的金錢往來」總是存在的,這些錢將會在選民的視線以外,對選舉和政治作出重大的影響。事實上,「黑錢」還是以「人頭」、「政黨收入」、「社團支持」等方式,在公眾的視線之外送到「該到的地方」。

撇除這些「邪惡的勾當」不論,即使大家都「乖乖地」公開所有的收支,「無限量」金錢的投入本身就會對「選舉」造成無可挽回的巨大影響。 在「軍備競賽」之下,選舉開支無止境地上升,政客對「金主」的依賴越來越大。 選舉最後只會變成不同資本家傀儡的對決,即使所有的「錢流」都透明公開,選民也只能在「全面資訊」下,於四叔和誠哥的「代言人」之間進行選擇。 這正是西歐民主國家一直擔心會出現的「惡質選舉文化」。

另外,從保障「公民權利」出發,這套「透明原則」同樣有可議之處。「秘密不記名投票」是「民主選舉」中一項非常重要的規定,其用意就是為了保障選民可以隨心所欲地用選票表達自己真實的意願,而不必擔心各種威迫利誘。 捐款與投票同樣是一種「支持」的方式,「透明原則」自然要求所有捐款必需實名公開,但這樣無疑是一種「阻嚇」,令捐款者多了一重顧慮。 捐款人並不一定希望自己的上司、老闆、父母……知道自己的政治取態──這顯然應該屬於「私隱」的一部分。

在一些剛實行「民主政制」不久的「前威權國家」,情況更加明顯。這些國家的國民普遍都有一種「小心翼翼」的傳統,總是擔心被執政者「秋後算賬」,特別抗拒公開自己的政治取向。因此,實行「透明原則」對他們造成極大的威懾,令他們不敢捐款支持在野的「反對黨」。因為這形同「公開反對政府」,對這些習於乖乖做「順民」的「公民」帶來非常大的心理壓力。

另外,既然要實行「透明原則」,那麼各政黨的賬目,以至黨員名單也必然需要公開。否則,像香港的區議會選舉,選民在投票後才發現,某候選人「原來」竟是屬於某政黨,那「透明公開」又從何說起呢? 不過,不少國家的法律以至憲法,其實都賦予公民有「秘密結社」的自由。 除了社團負責人必須「露面」外,其他成員都應該享有「身分保密」的權利,因為只有「保密」,才能保障「自由」!政黨當然也是一個「公民自由結合」的團體,其成員(即黨員)理應享有同等的權利。要求政黨公開黨員的「名冊」,顯然有「侵犯人權」之嫌。

除了上述兩種主要的規管模式外,還有另一種也相當常見的方法,就是「用錢掟佢」!嚴格而言,這也許不算一種「規管」方式,而是一種引誘政黨及候選人自願受到規管的手段。因此,「政府津貼」模式與上述兩種方式並存也非罕見。 即候選人或政黨在接受「政府津貼」後,還可以在受限制的情況下,接受公眾捐款;又或者收了政府錢以後,還可以「無限量」但「透明」地繼續收受捐款。

「政府津貼」模式廣泛實行於東歐、非洲等「新興民主國家」。這些國家的「私領域」一般比較弱,公眾捐款能力有限,也普遍缺乏政治捐款的傳統,若單靠「民間力量」,實在難以發展出穩健成熟的政黨,這對建立可持續的「政黨政治」顯然是一大障礙。 「政府津貼」拉近了各政黨的「起跑線」,製造了較公平的「政治競爭環境」,也在一定程度上減少了「金權」對「選舉」,乃至政治運作的影響。

一般而言,「國家津貼」有以下幾種主要的形式:第一種是直接將等量款項撥予各「註冊政黨」,以資助政黨的各種日常活動開支,這種方式在不少國家都有應用,在「新興民主國家」更為普遍,不過在非洲國家則較少。 這種資助的款項一般不會太多,但對很多缺乏籌款能力的「新政黨」,已是「荒漠甘泉」。

第二種是對「競選活動」的資助。香港的選舉自2002年開始也有這種形式的資助。以2012年的立法會選舉為例,任何候選人無論當選與否,只要得票率超過5%,就可以獲得政府每票11元的資助,上限為競選總開支的一半。 這種按得票津貼的方式,在全球範圍相當常見,以保證具民意支持的「草根政客」也有參選的機會。

第三種同樣常見的資助方式,就是直接對議員提供津貼。香港立法會議員的基本月薪只有9萬多元,年薪也不過是百多萬,但辦事處營運、酬酢和交通等津貼,加起來一年卻接近三百萬。有些除了對個別議員提供津貼外,還向在國會中佔一定比例議席的「有效政黨」提供津貼,例如臺灣會資助「有效政黨」成立「黨團」的部分開支。

除此以外,還有一些間接的資助方式,例如免費為各候選人在電視或電臺提供廣播時段,香港電臺的選舉競選節目,其實也有類似的功能。 另外,香港政府還會為各候選人免費將一份「競選傳單」郵遞至相關選區的每一名選民。 按照「優惠級郵件」每份郵費$1.57計算,新界西有過百萬登記選民,則政府其實每名候選人已經津貼了超過$1,570,000郵費了。

從某個角度來看,「國家資助」拉近「草根候選人」和「富貴候選人」的起跑線,對小型政黨也相對有利。對減低金錢對選舉造成「過分的影響」,似乎也確有相當的效果。然而,正如其他的規管方式一般,「國家資助」並不能夠防止私下的政治獻金和各種的選舉舞弊。除此以外,「國家資助」雖然減低了政黨對「黨費」的依賴,但從另一個角度看來,這其實是讓一些本來已失去「足夠群眾支持」的政黨繼續茍延殘喘,這也不見得是一件好事。 況且,「國家資助」幾乎必然導致各政黨的「黨中央」權力上升,由此也會造成各政黨的架構越見「官僚」,失去活力。

不過,這種方式最具爭議之處,還是關於「公民權利」的部分。大多數國家實行的資助方式都是以「政黨」為主要單位的。也就是說,要獲得資助,所有政治團體必須登記為「合法政黨」。成為政黨後,黨員名單和財政等都必須上報以至公開。上面已經提過,這是對「表達自由」和「結社自由」權利某種形式和程度的侵犯。

香港現時沒有「政黨法」,所有所謂的「政黨」其實都只是以「公司」或「社團」方式註冊成立。一直以來,政府對訂立相關法規表現得愛理不理,但近來卻對訂立「政黨法」相當熱衷,以「資助」利誘各政黨將「領導層」、「黨員」及「資金來源」等各種資訊「透明公開」。在這政制改革釀成一番「亂局」的當而,出現這般的態度轉變,實在令人生出諸多遐想……

在接下來的篇章,朝日將會發揮(假)歷史學本色,與各位介紹一下香港選舉發展的歷史。其中當然少不了極具香港特色的「選舉制度」──「功能組別」,以及這種世所罕見的「奇妙制度」,對香港的政治生態究竟造成了什麼影響。

富人的利是 止凡

來源: http://cpleung826.blogspot.hk/2015/02/blog-post_1.html羊年正式第一篇文章,讓止凡先向大家拜過年,祝各位「羊羊」得意,身體健康。

話說結婚多年,對收利是的感覺已經開始麻木了,每年會派利是給我們的,就只有家中長輩。今年,因為小朋友出世,收到不少親戚朋友的利是,這是值得高興的事情。而我發現一個很有趣的地方,其實又非常無聊,不知blog友們有否這個觀察。

有趣的地方是關於所收到利是的金額,大部份親戚朋友的利是金額都不會有什麼特別,情況就好像我們封利是給別人的小朋友一樣,沒有太特別的關係,每封金額都是市價吧。在拆利是的時候,我們會估計一些親戚朋友的利是金額,例如感覺上家境不錯的,估計其利是金額可能較市價更高,但往往都未及預期。其實這也是正常不過,無端端為何給我們的小朋友來一封大利是呢?

有一點很奇怪,就是感覺上家境不算那麼好的親戚朋友,所給的利是反而是超出預期的,那些金額令我們很有印象。這很奇怪,某些親戚朋友,說實點也不算特別親密的關係,但其利是總是「大大封」,有點不太明白。我不知道blog友的經驗,其實在我結婚當日所收到的利是及金器都有這個現象,就是家境好的沒什麼特別,家境不好的反而出手闊綽,不知這是不是普遍現象?

若要我去解釋這個現象,我會認為個人對利是及禮儀的重視程度有關係,亦涉及個人對金錢的態度。坦白說,我與太太對金錢的態度看得很輕,亦認為派利是只是「利利是是」,符合文化禮儀,拿個好意頭而已,感覺上,利是金額是多是少關係不大,亦不會拿這個「派利是」的動作去作任何別的表達。

然而,給一封大利是給後輩,這是一個表露關愛的動作,而若然這位長輩認為越大封利是就代表越關愛的話,這長輩本身定必對金錢十分重視,透過派利是的動作達成一些間接「獎勵」的概念。為何偏偏只有家境不太富裕的親戚朋友會做這個動作呢?我認為金錢相對他們來說較重要,所以他們十分重視金錢作為「獎勵」的效果,所以他們所封的利是金額都較大,符合其象徵意義。相對家境較為富裕的親戚朋友,封大利是的能力理應更高,但他們不認為金錢是帶來關愛的工具,所以面對這種傳統文化舉動,做到「市價」,拿個意頭就算了。

這只是我的推論,並沒有什麼數據支持,只是從今年小朋友所收到的利是中歸納出來的感覺。不過,有一點想說說,就是富人與窮人對金錢的態度上的確有根本性的分別, 如何把每一塊銅板都花出最大的效益?這是一個富人與窮人的明顯分野。長輩把金錢花到利是作獎勵後輩,這當然沒大問題,但若視作為體面上的「交代」,即越「大封」就越有體面,這就未必有效,試想想,帶著小朋友辛苦一天出外拜年回家,看見一大袋利是,哪封是誰給的?不是每個人都能好好分辨的。

「家」者,「宀」下有「豕」也! 朱泙漫屠龍記

http://johnchrysostom.blogspot.hk/2015/02/blog-post_22.html二哥這人 xuyk的博客

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_610b154e0102vc97.html

人民幣國際化任重而道遠 xuyk的博客

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_610b154e0102vca1.html

春節消費下滑,降息時機成熟

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=1450|

春節消費下滑,降息時機成熟 作者:姜超

一、對短期經濟數據的分析: 春節消費下滑,線上消費突出:①根據攜程網和中國旅遊研究院的數據,預計2015年春節旅遊收入有望達到1400億元,同比增長13%,略低於去年同期16%的增速。北京市商委監測,120家重點商業服務企業春節期間銷售同比增長8.4%,略低於去年同期的8.5%。②但工業經濟依然低迷,節前一周主要城市地產銷量與去年節前一周相比同比下降約20%,節前一周5大集團發電耗煤同比降幅超過10%,羊城晚報報道廣州春節汽車銷量創15年新低;奧維雲網預計15年春節期間冰箱、洗衣機銷量同比下降5.5%、4.2%,小家電將下滑4.9%,彩電銷量增長2%,空調增長5.0%。③新興消費成為亮點,微信和支付寶聯合送出紅包超10億,15年春節前3天票房同比增速超40%,小家電、彩電線上銷售額同比均超50%,國家旅遊局預計15年春節出境遊人數同比將超過10%,出境遊人數或首次超過境內遊。 二、對短期通脹的分析: 節前菜價上漲,難改物價低迷:①商務部表示節前物價總體穩定,肉禽價格回落,僅菜價季節性上漲,但也低於去年春節同期水平。北京市商委監測顯示春節期間物價保持穩定。②截止目前商務部、統計局2月食品價格環比漲幅分別為1.2%、0.8%,我們下調2月CPI食品價格環比預測至2.5%,下調2月CPI預測至0.9%。③春節期間國際油價再度下跌,而2月以來煤價、鋼價叠創新低,截止目前港口期貨生資價格環降0.9%,預測2月PPI環降0.4%,2月PPI降幅將擴大至4.5%。④15年春節附近的1、2月物價不升反降,意味著通縮風險日益加劇。 三、對短期流動性的分析 節前流動性偏緊,節後有望改善:①上周僅3個交易日,銀行間R007升27bp至4.82%,流動性依然偏緊。②主因春季臨近,現金需求增加,而央行公開市場操作短期暫停,未透露進一步寬松的信號。③1月金融機構外匯占款減少1083億,繼12月減少千億後再度大幅下降,加之1月份財政存款激增7000億,1月超儲率或降至2%左右,導致流動性短期偏緊。④2月以來降準釋放基礎貨幣超6000億,公開市場短期投放貨幣超2000億,估算2月末超儲率有望回升至2.7%以上,節後流動性有望逐步改善。 四、對貨幣政策的分析 再次降息時機成熟:①我們認為再次降息的時機或已來臨,主要基於三大理由:一是通縮風險的加劇,15年1月CPI降至0.8%,物價創下5年新低,而我們預測2月CPI僅為0.9%,短期內CPI或持續位於1%以下。②二是經濟下行壓力未減,1月進出口全面萎縮,而春節期間的各項經濟數據也未見明顯好轉,而PPI持續通縮會加劇工業經濟的下行壓力。③三是貨幣信用創造萎縮,1月社會融資總量同比大幅少增,M2增速僅為10.8%,創下其公布20年以來的新低。④我們認為通縮是當前經濟的最大風險,必須降低高企的貸款利率,因而未來仍需進一步加大寬松貨幣政策力度,央行4季度貨幣政策報告不再講“定力”,再次降息時機已經成熟。 五、對政府政策的分析: 簡政放權,激勵創新:①工商總局日前出臺《關於深入推進依法行政的意見》,提出推進工商行政管理和市場監管部門的機構、職能、權限、程序、責任法定化,積極推行權力清單和責任清單制度,明確權力邊界。②證監會表示今年將進一步推進簡政放權,抓緊研究制定權力清單和責任清單。要大幅精簡行政審批備案事項,放寬市場準入,大幅減少對市場主體微觀活動的幹預,讓更多市場主體有機會參與公平競爭,充分發揮自主創新活力。③國家稅務總局數據顯示,2014年小微企業減稅共計612億。去年享受企業所得稅優惠的小微企業戶數達到246萬戶,共計減免稅額101億元;享受小微企業減免增值稅、營業稅優惠的有約2200萬戶納稅人,共計減免稅款511億元。④傳中國(廣東)自由貿易實驗區擬於3月1日正式揭牌,或與天津、福建自貿區同步。 六、對海外經濟的分析: 美仍傾向零利率,希退歐風險暫消:①美聯儲1月會議紀要顯示,仍傾向於維持近零利率更長時間,稱如海外經濟惡化、美元走強、中東和烏克蘭局勢緊張、希臘政局不穩等因素或給美國帶來風險,但絕大多數委員對美國經濟比較樂觀,預計2015年下半年美國經濟增速會超預期。②經歷了長達11小時談判,希臘與歐元集團上周五達成了協議——延長援助計劃四個月,暫時避免退出歐元區,但希臘需遞交改革和預算方面的具體計劃,若計劃遭到歐元集團否決,希臘和國際債權人很可能會重新回到起點。③日本經濟在去年第四季度環比增長0.6%,時隔兩季度再度轉為正增長,但仍略不及預期,凸顯出4月提高消費稅以來揮之不去的陰影。而日本央行公布1月的會議紀要稱,盡管油價在持續下跌,CPI增長放緩,但中長期通脹目標2%依然合適,維持現行的大規模寬松政策不變。④丹麥經濟委員會主席稱,若有必要捍衛丹麥克朗兌歐元的匯率,丹麥央行願意實施資本管制,來阻止大規模的資本外流。 上周央行公開市場操作暫停,節前貨幣利率繼續上升。但降息預期升溫,債市慢牛延續,國債利率平均下行2bp,銀行間AAA級、AA級信用債利率平均下降4bp,城投債利率下降5bp,中證轉債指數上漲0.91%。節後資金寬松。節前資金緊張升溫,短期利率繼續升高。但節後資金寬松疊加降息預期,回購利率將回落,維持未來三個月7天回購利率中樞降至3%-3.5%的判斷。 一、對貨幣利率走勢的判斷: 節後資金寬松:①節前資金緊張升溫,短期利率繼續升高。上周R007均值上升27BP至4.82%,R001均值上升33BP至3.34%,一個月銀行間回購加權利率均值上升9BP至5.53%。②2月以來降準釋放基礎貨幣超6000億,公開市場短期投放貨幣超2000億,估算2月末超儲率有望回升至2.7%以上,節後流動性有望逐步改善。③1月貨幣融資萎縮預示未來半年經濟難見底,2月春節期間消費下滑,通縮風險仍大,降息時機已經成熟。④節後資金寬松疊加降息預期,回購利率將回落,維持未來三個月7天回購利率中樞降至3%-3.5%的判斷。 二、對利率債走勢的分析 堅定信念,迎接慢牛:①上周利率債慢牛延續,國債、國開債利率平均下行2BP、1BP,其中1年期國債下行2BP至3.06%,1年期國開債下行2BP至3.68%,10年期國債、國開債分別下行2BP、0BP至3.34%、3.67%。②短期經濟低迷,通縮加劇,在IPO註冊制加速直接融資大發展背景下,貨幣寬松兼備必要性和可行性,再次降準降息均值得期待。③節後資金寬裕,回購利率下行有望帶動利率債短端下行,為長端打開空間,慢牛行情將延續,維持10年國開債目標區間3.4%-3.8%。 三、對信用債走勢的判斷: 信用債安全至上:①上周信用債跟隨利率債上漲,銀行間AAA級、AA級信用債利率平均下降4bp,城投債利率下降5bp。②盡管2014年曾被認為是違約高峰年,但14年公開違約的信托項目僅15筆,存在風險隱患的項目369筆,涉及資金781億,占比0.56%,低於銀行不良率。③15年到期信托總規模超4萬億,到期上市交易中小企業私募債約170億,其中第二季度和第四季度是到期高峰,而由於信托流入資金規模持續放緩,流動性及信用風險仍需警惕。④短期通縮風險加大、降息預期升溫,利率債依然向好,信用風險升溫,仍建議安全至上,以優質城投和高等級企業債為主展開配置。 四、對可轉債的分析: 兩會臨近,主題機會或再現:①春節前最後2個交易日,中證轉債指數上漲0.91%,同期HS300指數上漲1.51%,創業板指上漲3.77%。②節前最後2個交易日內,除了中行和長青外,轉債均保持上漲。吉視、海運漲幅居前,分別為7.37%和6.98%,格力、東華、冠城漲幅在3.5%-4%左右,恒豐、同仁、深機、深燃漲幅在2%-3%之間,而歌爾、齊峰、浙能、國電等漲幅在2%以內。下跌個券僅2只,長青下跌2.3%,中行下跌0.67%。電氣轉債於2月16日上市,首日收於133.31元,節前收於136.14元。③1月經濟通脹數據低迷,社融萎縮預示未來半年經濟仍處探底之中,加之外占減少、IPO等直接融資提速,貨幣寬松可期,降準降息預期下權益市場長期仍有望保持慢牛。節前石化、工行、東方等轉債均提前贖回退市,轉債存量銳減,短期價格中樞或仍保持在130元以上。④按照歷史經驗,春節後資金面緊張將緩解,兩會臨近,政策預期有助於風險偏好回升,短期內轉債階段性上漲行情仍可期。可把握兩會前的主題機會,國企改革、環保、電力等都可關註。(來自環球老虎財經) |

Next Page