2015年首季業績簡析 Edward Lee 發掘十倍股

http://edwardten.blogspot.hk/2015/05/2015.html

放假有時間,當然要重溫4月重點,公司首季業績

睇業績不是用來炒,是用來找投資對象

是指可持續安心持有的目標公司

所以4月資金市時,睇圖炒到賺到,但WHAT NEXT?

如果資金市退,還有什麼是可待撈底?

或者賺了短線錢.資金繼續炒,還是放在其他安全地方?

策略不說太多,說回重點,首季行業利潤增長有那些?

有什麼公司值得花花時間研究一下

這個表是篩選收入或利潤增長高於10%的公司,收入增但利潤跌會被剔除,收入跌被剔除,虧損會被剔除...

1. 航空/航運股,

航空股因為油價跌,首季利潤驚人增長,雖然股價已早於1-2個月前反映,

如油價持續低位或航空公司沒有錯誤地對沖(航空公司會對沖油價,有機會做錯事),

盈利仍有高增長的話,股價未來仍有增長空間,國航,東航,南航,首季利潤都是強勁

航運股同樣有此情況,首季利潤增長強勁,中海集運2866利潤增305%,不過沒有詳細看,有否其他一次性收益,

中集集團2039,海豐國際(1308),中國外運(0598)都不俗,雖然航運價仍然疲弱,不過運輸船都是用柴油,會有受益,

3-4月航運股股價升幅與航空股差不多,PE估值較低 這2個行業都是周期性,可留意上升周期還有多久

2.電子,電力設備,

發電股都很強勁,金風科技(2208),搶裝潮,訂單大增,上年首季基數,等因素是構成金風利潤大增原因,

風電設備既客戶,風電股龍源電力(0916)首季利潤增長43%,上年裝多左好多風機,今年風電利用小時平穩,發電量收入增長,成本開支低,

另外減息慳左少少利息開支都是利潤增加較多原因,風電仍然投資多,我認為這個板塊絕對值得研究

電力股,仍然受惠於煤炭價低,不過好似有傳會下調火電上網電價,無跟開 電子,兩家都是TCL系,家電這個利潤率很低,改善少少開支/毛利率,都可以有高利潤增長,雖然智能電視銷售增加 ,但1070首季收入增長普通只有5%,通力電子比它還要高...

3.藥股,一直說藥股是藏寶地,首季業績絕對是行業穩定之冠,7家,有5家盈利增20-30%之間,山東新華增346%,白雲山增14.9%,

沒有看山東新華,不過我估是成本開支減少或者沒有一次性開支,因為新華收入增長只有14.9%

4.汽車股,汽車暫時只有長城與北汽,廣汽因為利潤跌被剔走了,東風已經出左首季但沒有直接對比,加上收購後難以直接比較...

長城增30%以上是預料之內,因為上年下半年出左幾款暢銷新車,但今年SUV競爭頗大,對佢有唔少壓力,

北京汽車沒有上季數據,因剛剛上市,但可以留意北汽上年靠合營聯營果D賺錢,自主品牌是虧損,但今季自主品牌開始有盈利,今年業績應該不俗,

而印象中北京發展新能源車是頗進取,剛上市未必有太多人留意但近期股價開始上升,應該已經有人注意到,汽車股之中,北汽會是2015年首選

5.其他,南北車都是做緊上年度訂單,之前動車組重新招標,仲做緊,所以收入增長都是市場早已預期,但之後中國訂單增長放緩,增長都要靠海外,如果海外訂單少,南北車利潤只能靠重組慳到多少成本開支,好難計

內房有北京北辰,見到北京兩個字令我諗起京津冀,不過內房都係周期性,有盤推咪多左收入,少左盤推,果季收入就跌,都是看估值較可靠,不過北辰最近A股定增,高位4.X人民幣增發,H股現價只是3.63,H股股東絕對有利,每股資產淨值增加,另外有資金發展,資金鏈斷裂風險降低...應該不會還債,因為利率降,積極投資更有利,只要樓市回暖就可以

應該選擇怎樣的公司?

1.虧轉盈的公司是有利投資對象,例如北京汽車這些,自主品牌虧轉盈,本身利潤表有BENZ,韓國現代合營的盈利,加上自主品牌盈利,盈利會大幅增長,家電的TCL多媒體都算這一類,但家電利潤率低,難預測

2.受惠能源價格下降的公司,例如航運,航空,火電,油,煤價跌,會持續受惠,但風險是可能今年/下年升,投資年期不會太長,要經常關注能源價變化,需要花多點時間研究上游

3.高增長行業,例如藥,再生能源,環保水務行業,不過通常估值高,要有較佳回報,或要花費多少時間,但好處是穩定,只要選對買入價格,基本上無需擔心,當然,這類股都會有其周期性

4.AH股,不是炒AH股差價,而是炒A股配股,H股受惠,A股旺,抽水比H股更易,而且A股股價高,抽水攤薄成本低,可以拉高更多NAV,H股自然有著數,因為價低,但什麼公司會增發A股比較難估,負債高是其中一個參考因素,但負債不高都可以增發,另外市值不高的應該較易增發,因為集資額不多,業務上有發展機會,盈利穩定,都是可考慮,有時間會寫篇估下什麼公司會增發A股...

希望這篇東西有助大家發掘2015年跑贏大市的公司 :)

歷史真的重演? Edward Lee 發掘十倍股

來源: http://edwardten.blogspot.hk/2015/05/blog-post.html

看了格隆這篇文章,自己又跟住畫一次

歷史總是驚人的相似:據說這是5月A股最重要的一張圖

得出下面這張圖

歷史是否會重演?我不知道,也不打算花時間預測,

只是畫畫公仔,簡單預測一下

現在是2015年5月5日,

2006年11月至2007年2月(藍線)

2015年2月至2015年3月(綠線)

走勢接近一致

之後會點?

2015年6月1日起至8月31日會有較急的升浪

2015年10月至2016年2月前會有終極升浪

即是5月及9月會調整外,其他時間一直升

之後2016年2月起進入熊市

歷史劇本就是如此

我不相信我會是未蔔先知

不過當趣聞一則吧

遲來的2014年業績定量分析 Edward Lee 發掘十倍股

來源: http://edwardten.blogspot.hk/2015/05/2014.html

我知現在5月才做業績分析是遲了一個月,不過都有些發現, 就是發現2014年下半年收入及毛利增長大於20%的公司之中, 已經沒有幾多家PE低

俾少少統計資料大家睇睇,2014年下半年收入毛利同時增加20%,毛利及淨利潤為正數(沒虧)的公司(不包括金融)共156家 地產被剔除後共128家....現價計歷史市盈率少於16的只有43家.......再揀選個人認為還有上升空間的只有5家....

1.奧普,11家之前揀選公司之1,都不多介紹,網上應該可以找到相關分析,今年盈利升20%的話,PE維持12倍,上升空間大約30%

2.朗生醫藥,其實唔多了解風濕藥,但公司2013年無咩增長,2014年下半年回復增長25%左右,相對其他藥股估值係較低,只有12.7倍, 之前都講過,藥股首季平均收入/盈利增長20-30%,朗生沒有首季盈利,但估計今年繼續升20%機會頗高,而且12.7倍市盈率,比較落後, 如果公司真的可以有20%盈利增幅,合理估值至少可以提升至15倍,公司有間聯營公司排緊隊A股上市,佢持有21%股權,都有IPO註冊制概念 網上分析不多,但未來產品線好像會更豐富,如果2010 瑞年和朗生之中揀,我寧願揀朗生....

3.北汽又係之前講過,Q1業績非常好,市場已經多加留意,估值高左但盈利增長會好勁,上升空間應該仍然不錯

4.創興這家英文名叫CW HOLDING,格隆匯推過幾次,可以查返佢地分析,概念係工業4.0,新加坡公司,主要做東南亞國家既精密產品生產線設計 技術上我唔太熟,因為精密野同佢個名一樣,要好精先會知咩黎,中國業務佔收入不大,但未來好像會增加,如果炒佢工業4.0.我寧願信東南亞地區經濟發展 雖然呢隻係咁多家之中已升79%,但公司值得研究,只係公佈業績前果段股價走勢有點嚇人,雖然出黎下半年業績係好,但點解會由10月的3蚊,跌到落1月1.7.... 呢隻野4月2號2.5起步,9號最高6蚊,而家4蚊橫行,股價之亂都幾難玩,而且可能會悶好耐先爆一棍,都係再研究公司會較安全

5.粵運呢隻偉哥推介過N次,睇佢分析吧,估值不貴,增長都不錯,可以留意

另外有兩隻奶股2014年下半年都唔差,係原生態同埋聖牧,仲有隻輝山(3月底年結未出業績) 不過農業股D數可靠信都係爭咁D,所以擺埋左一邊,都算落後值得研究既

仲有間創板業既愛達利網絡,係幫澳門賭場做系統,但我唔太了解佢係做D乜,同埋唔明點解下半年收入增長勁左~(無跟開澳門),我估係多左新賭場在建要鋪網絡多左生意,呢D比較周期性大,同埋公司利潤少,風險大,放埋一邊....

最後,奧普,已經差不多街知巷問,北汽開始冒出頭來,朗生不知何時被追落後,另外兩隻格隆,偉哥都推過幾次, 可以經定量分析選擇既投資對像經過4月洗禮之後已經很少,這些都炒埋之後,要靠其他方式揀股了...

【第一爭議】藥價漲十倍合理嗎?

來源: http://www.infzm.com/content/110034

從2015年6月1日起,除麻醉藥品與第一類精神藥品外,一律取消藥品政府定價,實現市場定價。一些媒體發現,心臟病常用藥“地高辛片”,原來零售價是6.7-6.8元/瓶(0.25mg*100片),現在已漲到55-68元/瓶,為原價的10倍左右。其實調價早就發生了,從2014年國家發改委取消低價藥最高零售限價後就陸續調了。價管一取消,藥價漲十倍,這合理嗎?反對者認為藥品很特殊,是用來救命的,支持者認為價管導致救命藥缺貨才要命,孰是孰非?

正方:

地高辛片什麽時候調的價不是問題。在國家取消對藥品的價格管制之後,一種藥品的價格調高了整一個數量級,也太任性了吧?這才是問題。地高辛片主要用於治療先天性心臟病和慢性心功能不全,屬於低價藥品。低價藥品政策有助於“減輕患者總體醫藥費用負擔”。有了地高辛片這個榜樣,以後幾塊錢一瓶的低價藥,市場上將難得一見,患者的負擔又加重了。

反方:

就拿漲價後68元/瓶的地高辛片來說,規格為0.25mg*100片,劑量為每次口服半片至兩片,每日一次。如果每天只服半片,每天只要三毛四分,一瓶能吃半年多。就是每天服兩片,每日費用也僅1.36元,一瓶能吃近兩個月。普通中國人承受不起嗎?2014年國家發改委放開低價藥價格的同時,設定低價藥日均費用標準為西藥不超過3元。1.36元不到3元的一半。

正方:

上海信誼藥廠回應說,從2014年9月份起,地高辛片原料價格從7.5萬元/公斤逐步漲至2015年1月40萬元/公斤,價格與成本倒掛;為此,信誼調整了出廠價,將規格0.25mg*30片的瓶裝地高辛片出廠價格從2.4元/瓶調至8.31元/瓶。折算成100片裝,相當於出廠價從8元/瓶調至27.7元/瓶,到患者手里居然是68元/瓶。應該擠擠流通環節的水分,減輕患者負擔。

反方:

100片裝的地高辛片出廠價27.7元/瓶,零售價55-68元/瓶,出廠價占零售價之比為40.7%-50.4%,這個比例在合理範圍之內,不過分。零售加價要支付物流、鋪租與人工等成本。不要總以為哪個環節有暴利。只要是自由競爭,所有的環節都只有平均利潤。放開藥品價格,讓生產與流通環節有合理的利潤是好事。讓人有錢賺的供給才是最安全最可靠的供給。

正方:

其一,藥品很特殊,是用來救命的,如果人家沒有錢等著救命,你賣很高的價錢就很不人道。所以廠家與醫院不能唯利是圖,應該承擔一定的社會責任。維持一定數量的常用低價藥品,是政府惠及民生的重要舉措。其二,藥品的需求是沒有彈性的,為了救命,患者如果有錢可能出多少錢都願意。所以適度限制藥品的價格,會讓廠家少賺一點,但廠家不至於不賺錢。

反方:

就拿地高辛片來說,國內有生產批文的企業一共有11家,但目前只有兩家在生產。2012年,救治心力衰竭的低價藥品西地蘭註射液缺貨,有生產批文的企業共有6家,但當時只有1家企業在生產。原因都是一樣的:原材料與人工等成本大幅上漲,但藥品定價長期被鎖死。價格管制看起來很美,藥價低得驚人,但企業無利可圖不願生產了,真要救命時缺貨才要命。

【點評者說】政府放開藥品價格管制是明智之舉。對於價管,藥企能繞就繞過去,例如對同一種藥品,停止生產在價管範圍內的劑型,改而生產不在價管範圍內的劑型。2005年國家食藥監局批準的藥品申請數量達11086個,其中新藥1113個、改劑藥1198個、仿制藥8000多個,足以秒殺美國FDA。不能繞的話,那藥企就只好減少甚至停止生產該種藥品。價管的新常態就是難買與缺貨。翻看取消價管前的新聞,幾乎每年媒體都會報道某些低價藥缺貨。

科大訊飛劉慶峰:萬物互聯的產業機會將十倍於無線互聯

來源: http://www.yicai.com/news/2015/09/4684240.html

科大訊飛劉慶峰:萬物互聯的產業機會將十倍於無線互聯

一財網 秦夕雅 陳洪傑 2015-09-11 08:25:00

互聯網領域的創業創新遠遠沒有到達天花板,而是在逐漸趨於理性後迎來更大的機遇。我認為,下一個最大的風口是萬物互聯。未來穿戴設備,包括手表、眼鏡、桌椅、臺燈等都會是聯網交互的。未來,萬物互聯孕育的產業機會,將是當前無線互聯網的十倍以上。

夏季達沃斯擇海而居。

在海濱城市大連舉行的這場論壇,吸引了全球900多名商界領袖、逾290家全球成長型公司參加。科學變革、被顛覆的行業、中國新常態等議題被廣泛關註。

9月10日,科大訊飛(002230.SZ)董事長劉慶峰在世界經濟論壇2015年新領軍者年會的現場,接受了《第一財經日報》記者的專訪,論及未來機器人產業發展、互聯網創業降溫等熱議話題。

第一財經日報:目前,市場有觀點認為,互聯網創業不缺錢的時代已經過去了,投資人正在等待價值回歸。你如何感知當下的互聯網創業環境?

劉慶峰:任何產業的發展,特別是新興產業,都有概念導入期、發展跟風期、穩定成熟期。

從近一段時間看,純粹用互聯網概念去創業和融資確實變得越來越難,因為公眾已經逐步了解“互聯網+”的關鍵在於疊加之後能不能創造獨特的社會價值、能不能為消費者提供全新的體驗。互聯網不是魔法,不是點石成金,在這一情況下,投資降溫、回歸理性反而對互聯網和移動互聯網的發展而言是積極的。

但是互聯網領域的創業創新遠遠沒有到達天花板,而是在逐漸趨於理性後迎來更大的機遇。我認為,下一個最大的風口是萬物互聯。未來穿戴設備,包括手表、眼鏡、桌椅、臺燈等都會是聯網交互的。未來,萬物互聯孕育的產業機會,將是當前無線互聯網的十倍以上。

因此,未來圍繞互聯網的創業創新會有更大機遇將湧現出來。互聯網和萬物互聯的對接會帶來全新的產業風口。

日報:在全球化布局上,訊飛正在做、將要做什麽?科大訊飛目前在支付、手機、智能家居和教育領域都有布局,可否描繪一下未來的業務版圖?

劉慶峰:目前中國是訊飛的主要市場,當全球公司都在爭奪這一最大市場時,訊飛沒有理由不抓住。但是訊飛語音的核心技術已經突破了多語種,做了27個語種。

從全球看,一方面訊飛把這些多語種技術提供給各領域的開發夥伴,支持共同發展;另一方面,訊飛將選擇在教育、車聯網、移動支付等典型領域,向全球提供整體解決方案。但第一方面甚至可能占到99%以上,就是讓創業者和訊飛共同成長。

語音在社會生活的每個領域都有應用空間,而訊飛作為一家語音技術的平臺級廠商,將語音合成、語音識別、翻譯、人工智能等技術提供給全行業的創業者和開發夥伴,推動整個行業向前推進,未來,這仍然將是訊飛主要的定位。

現在基於訊飛語音技術的創業者有7萬多家,而在今年3月1日到7月1日短短4個月間,每天的新增創業者翻一番,從104家增加為197家;其中,智能硬件的創業者增加了300%。

日報:移動互聯網發展到萬物互聯,會給科大訊飛帶來哪些機遇和挑戰?

劉慶峰:在萬物互聯時代,沒有屏幕,設備離我們很遠或者移動狀況下,難以靠鍵盤和觸摸解決,語音會成為移動互聯網向萬物互聯發展過程中最重要的交互方式。以語音為主,鍵盤和觸摸為輔的時代將到來。

我們可以設想一個場景,聲音是線性的,當一個硬件設備沒有屏幕的時候,使用者一定要求設備有最準確的反應,因此,後臺的理解和預測是剛需。

這就是為什麽訊飛啟動了人工智能“超腦計劃”,未來將為醫療、客戶服務很多領域所利用。下一步如何讓機器人從能聽會說,發展到能理解會思考,是我們面臨的最大機遇和挑戰。

日報:如何看待機器人行業的發展,以及訊飛在這一行業中的定位?

劉慶峰:我們非常看好未來機器人行業的發展。從工業機器人看,未來誰是全球GDP總量最大的國家,不是依靠人口,而是依靠機器人擁有量。同時,服務機器人的機會和空間更大。

機器人產業中,訊飛能做什麽?一是交互、二是後臺的大腦。目前,機器人創業公司在北京和廣東最多,而這兩地幾乎所有的家庭服務機器人都在用訊飛的語音雲平臺做交互。目前,在語音雲7萬多個創業項目中,機器人領域已經有幾千家了。我們對機器人產業要做非常重要的布局。

編輯:李秀中

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

菜市場經營學 吸引外資持股增十倍 展店像撒魔豆 寶雅市值勝遠百

|

|

|

專賣美妝雜貨的寶雅,目前市值已超過遠東百貨!這家台南起家的生活百貨,靠著內衣、褲襪與飾品賺到菜市場主客群,在二、三線城市攻城掠地,「四百店」的展店目標,是否就是寶雅急速成長的秘密? 深耕台灣鄉鎮的生活雜貨店,對上屹立都會區的大型百貨公司,在消費不振與電子商務的雙邊夾殺下,誰能勝出? 寶雅國際與遠東百貨的股價給了大眾答案,以十月五日的股價來算,寶雅股本九.四一億元,股價三二五元,市值三○六億元;遠百股本一四三.九二億元,股價十八.一元,市值二六○億元,以美妝雜貨為主力的寶雅,市值竟超過了全台數一數二的百貨集團! 未來七年 每年平均得開四十店

今年以來,寶雅已參與了六場外資舉辦的法說會,從德意志證券、花旗環球證券、美林證券到野村證券等,均對寶雅厚愛有加,也促使寶雅的外資持股比率從二○一

二年的三%,一路拉高至三○%,大增十倍。令人不禁好奇,寶雅在 Roadshow(路演)上都說了哪些事?讓投資法人如此買單。

分析師指出,寶雅近年積極擴展新店,在法說會上喊出要從現有門市數一二一家,到二○二三年擴增到四百店的目標,店數成長二倍以上,不但等於未來七年裡,每

年平均得開出將近四十家店,如果業績都比照現有門市表現,等於預告業績也會如數成長,倘若真能達標,寶雅將如〈傑克的豌豆〉寓言故事一樣神奇。 另一方面,寶雅財務體質佳,門市銷售以收現金為主,使得它現金流量充沛,即使戮力展店,帳上現金卻能維持七至八億元水準,發言人暨財務長沈鴻猷表示,即使未來打算快速展店,以每開一家店平均要花上兩千五百萬元來說,對滿手現金的寶雅卻不是問題。 展店速度以及業績品質,顯然是未來寶雅能不能維持高速成長的關鍵,也是投資大戶、外資股東們最關注的焦點。

去年寶雅淨展店數為二十二家,今年迄今則已新開十二家店,沈鴻猷預計,到年底前還要再開十家店,達到一三一家店。新店不斷開出,加上持續在店面外觀、裝潢

與商品陳列上改裝為第四代新店格,營收、獲利得以維持兩位數高成長,累計今年前八月營收六十八.七五億元,年增兩成;上半年獲利四.四四億元,較去年同期

增長達三三%,目標與業績相符,正是法人買單主因。

沈鴻猷表示,寶雅展店仍鎖定二、三線城市,「像台北的地點太難找,我們就不會積極動作,有機會才開店,其他地方則是以四萬人口為基礎。」寶雅評估,每四萬

人口就能開出一家店,而台灣有二千三百萬人口,可容納五七五家店,其中有效店數七成,換算即四百家店,這就是寶雅的開店邏輯。 但是,連鎖展店的擴張就像一把雙刃劍,追求規模的同時,企業在人力資源調配的難度、管理複雜度也會同步擴大。

寶雅的賣場面積大,單店坪數從三百至一千二百坪不等,一家店的人員配置約二十三至二十五人,若當真開到四百店,光是一線員工就有一萬人的需求,派至新店的

店長也要兩百多人,而目前寶雅總員工數約三千七百人,人力資源與店長培訓,其實就是寶雅現階段亟須正視的挑戰。

臉書上有一個「靠北寶雅」社團,按讚人數直逼四千人,莫說此種匿名社團不具影響力,真有一位原本力挺寶雅,持股近五十張的專業投資人羅仲良,在仔細研究

「靠北寶雅」的留言後,於端午節過後,全數出清手上持股,主要理由即為「人事管理出現病灶,展店速度可能因此放緩。」 連鎖展店 人力培訓是大挑戰 目前為止,寶雅展店的效果卓著,總經理陳宗成是主要操盤手,當過店長、具有資訊背景的他十分注重數字化管理,任內的一大管理變革就是廢除寶雅原先的區域主管制,由他直接面對百來位店長,並讓店長負責績效指標,得以充分感受到來自總公司的「壓力」,也帶來令他得意的戰績。

但「靠北寶雅」社團留言,也點出一些高壓下的缺失,諸如「想開四百家,請不到人怎麼辦呢?一個人當兩個用,再不行就當三個用嗎?」「分店人都不夠了,還硬

要調走人力去開新店,一些素質差的人員,受訓一個月就能接店當店長,難怪離職率居高不下!」這些毫不隱瞞的基層員工心聲,反映出展店速度過快,人才培育腳

步跟不上的問題。 曾在信義房屋上班的羅仲良指出,信義房屋展店是「先有店長才有分店」,十分重視店長品質,但寶雅似乎比較看重數字目標,「我覺得這不是絕症,只要經營階層肯放下身段,聆聽基層的建議,並對員工加薪、改善福利,寶雅仍是一家值得投資的好公司。」

事實上,許多企業老闆都已經感受到需才孔急的危機感。統一集團董事長羅智先就常在內部會議中,對各轉投資事業總經理與部長級主管耳提面命:「在少子化趨勢

下,服務業永遠都缺人!留住人才就是根本。」人才培育就像是高速公路基礎建設,底鋪得穩,車子才能一路從南開到北;倘若急著上路,邊開車邊施工,難免走走

停停,令人心焦。 展店有一套 集中二、三線城市

即使如此,寶雅仍有一套獨樹一格的「菜市場經營學」,展店集中於二、三線城市,商品品項超過四萬種,有藥妝通路的美妝品、保養品,也有大賣場與超市的家用

雜貨、食品,而真正具競爭力的,其實是菜市場與路邊小店就能買到的內衣褲、襪子與流行飾品,這三項產品占了寶雅總營收的一八%,比保養品與家用品都多。 「沒有百貨公司的鄉下,居民其實就把寶雅當百貨逛,我們的客人幾乎都是騎摩托車來的,因為店面明亮、陳列整齊,原本在菜市場買的東西,就會改到寶雅買。」沈鴻猷說。 走進寶雅逛逛,一個髮飾四十九元、兩件內褲二九九元,品項多到可以擺滿兩條走道,陳宗成直言:「你隨便在寶雅裡拿個東西,很少會超過一百塊,但EC(電子商務)要收運費,通常購物要超過一千塊才免運,客人還不如到寶雅買。」 價格競爭力 挑戰量販店與電商

若與藥妝通路及超市比較,寶雅也有價格競爭力。《今周刊》委託國內唯一納入屈臣氏、康是美、全聯、家樂福、好市多與寶雅六大零售通路的實體比價App

「iCheck」,從彩妝、日用品與美妝項目中,各選出一項熱門產品,進行全年價格趨勢分析;分析結果顯示,不管是化妝蜜粉、洗髮精還是卸妝乳,寶雅確實

都能在活動檔期間,給予會員最低價優惠。

iCheck創辦人劉睿哲分析,寶雅十分重視會員經營,辦一張會員卡只要三十元,「但寶雅會給出極具競爭力的商品特惠,雖然目前店家只有一百多間,但它的

價格卻足以與各大通路賣場的全年最低價比拚。」今年六月十日,《今周刊》記者獨家進入寶雅股東會,當面向陳宗成提問,寶雅未來該如何因應電子商務衝擊?

陳宗成堅定回應,電子商務目前對寶雅沒有任何影響,「但我們還是將它視作威脅,所以在桃園投資了一個物流倉儲中心,裡面就設有EC的檢貨系統。」他進一步

透露,最快明年、最遲後年,「寶雅就會變成『全通路』,會有一個很漂亮的網站,有數千項商品在上面。」手握「展店」這顆魔豆,寶雅一路扶搖直上,就像寓言

故事中攀上豌豆藤蔓,登天抱回金幣袋的傑克一樣,今年寶雅營業額也可望站上一百億元大關;但要繼續施展這項魔法,抱回第二、第三袋金幣,寶雅的經營高層,

還是得步步為營,才能在快速擴充中,鞏固高成長的魔幻傳奇。 寶雅 創À立:1997年 資本額:9.41億元 董事長:陳建造 總經理:陳宗成(圖) 主要產品:雜貨、家用百貨門店數&員工人數:121店、3700人2015上半年合併營收:50.83億元 獲利:4.44億元 EPS:4.72元 寶雅現有121店,目標全台400店的展店邏輯 每4萬人 可支撐一家寶雅 台灣2300 萬人 ÷4 萬人 = 575 家店 有效店數 估約 70%: 575 家店×70%= 400 家店 撰文.鄧寧 |

十倍股該是什麼樣子?

又重新研究一下十倍股的特徵

這次很簡單,市值,市盈率兩個因素去睇

我只選3個時期去研究,因為重覆時段,很大部份都是同一間公司

這次睇2002-06,2007-11,2011-15

分別是大牛前期,大牛+金融海嘯股災,近期中國牛市

市值市盈率數據不公開了,可自行上網找,GOOGLE FINANCE都有相同功能可以自己拎數據

2002-06年中有160間公司,起點時市值0-5億的有131間,5-10億有4間,10-20億11間,20億以上13間(數據略有出入)

2007-11年中有215間公司,起點時市值0-5億的有163間,5-10億有20間,10-20億14間,20億以上10間

2011-15年中有190間公司,起點時市值0-5億的有151間,5-10億有17間,10-20億11間,20億以上10間

很明顯,多段時期升幅10倍以上的公司,初始市值介於0-5億,那麼,這些是什麼公司,爆升原因是什麼?

當中有好多都是借殼類,例如336華寶國際, 2006年借殼, 公司市值由2003年6月的800萬升至2006年12月132億

2002當時有數間借殼賭股,例如200新濠,2002年市值1.4億,2006年283億.....

部份公司是2003年沙士低潮出現極低價,所以構成10倍,例如592堡獅龍,2003年4月市值不足1億,2004年11月已經回升至33億

市值較大的10倍股與盈利/業務關係較明顯,例如思捷環球330,2002年時市值104億,2006年年底1060億

港交所同樣是2003年4月最低只有82億市值,2006年底升至909億...

中鋁2600市值2002年10月76億,升至2006年底939億....

紫金2899由28億升至593億,中海外發展688由33億升至677億....

另外,市盈率統計方面

2002-06年中有160間公司,起點時市盈率低於0,即虧損公司有100間,0-10倍PE有42間,10-20倍PE9間,20-30倍PE2間30倍以上3間

2007-11年中有215間公司,起點時市盈率低於0,即虧損公司有67間,0-10倍PE有118間,10-20倍PE16間,20-30倍PE0間30倍以上14間

2011-15年中有190間公司,起點時市盈率低於0,即虧損公司有83間,0-10倍PE有67間,10-20倍PE16間,20-30倍PE9間30倍以上15間

虧損公司普遍較多出現10倍升幅,可能借殼,可能轉盈,可能係大家所講老千妖股

低PE公司亦都較多10倍,可能是股災出現最低估值,例如2007-11那段時期,0-10倍市盈率公司多於虧損公司,可能有短期壞消息影響,或者行業低潮等因素

高PE佔比較少,因為多市場人士留意才會高PE,公司再有持續高增長較難,只會是少數公司可以做到例如騰訊

簡單D總結下,借殼股,莊股,基本上無咩可能最低位買到,邊個可以2003年就知2006年華寶會借殼上市,除非你可以預知未來,揀第一日爆升異動股都未必知果間有10倍可能

可能要升一輪,先有風聲傳出借殼,轉新業務,又或其他解釋唔到既原因,因此,基本上無人可以有把握低位買得到這類10倍股

合埋眼買隻撞,會唔會撞得中?而家香港市值低於5億既公司有121間,點撞? 基本上間間公司都差唔多樣, 要每間研究都好大工程, 而且可以獲得既資料唔多,大股東會唔會賣,你點估?佢自己都未必知,今日唔想賣,可能第2日就突然想賣。而且多數成交都唔會多

假設你有10萬,有D公司1日成交都無10萬

如果只用10%可投資額例如1萬去買中1隻10倍股賺10萬,

同訓身100%投資額10萬買中1隻1倍股,回報都係一樣,真係有必要冒高風險去買?投資唔係只係睇升幅, 高回報率低風險策略更重要....揸得安心都是重點.....

睇完這次統計,我仍然認為低市盈率+低市值策略是有效,但只有市場情緒差果時出現低市盈率才值搏,有時有D公司可以幾年都係低市盈率,通常間公司有問題先會咁,例如2010瑞年,亦都有D公司一次性收益造成低市盈率假象....公司所處行業低潮,市場唔看好才會有低市盈率機會,另外高增長是必要條件,無論高低市盈率,都需要高增長,而且是持續,低市盈率但無增長,都唔會有數倍升幅

投資有盈利業務既公司風險,只是較虧損既公司風險低一點點...其實有盈利公司都可以有好多陷阱,不少於虧損公司,每次選擇投資目標都要小心,因為投資誡律只有一條:不要虧損

10倍股是不常出現,降低一點要求,100%買1倍股或更可取.....

對於10倍股研究,相信暫時可以完結...

未來更集中以基本因素(包括公司內在因素與市場環境因素),尋找低風險倍升股,才是更值得研究的方向

每五年十倍股的反思

什麼投資理論都只是理論, 實際情況永遠更能勝過所有理論,數據才會告訴你真相。

所以我經常用成交數據,股價走勢來研究,高升幅的公司有那些? 他們大升的原因是什麼?

相信這兩個問題都是很多投資者想知道答案的.....

因此,我將2000-2015年間,每5年升幅達10倍以上既公司找出

再每間公司研究佢地爆升原因,希望從中找到一個定律/規則/模型,去發掘下一次既10倍股

比起只係得理論或個別事例去構成既說法更有說服力...

列表就如下.....

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d69yHLv8R3LCL5T-5NXBvAxHXlivJI8i1QUjq4nP_eo/edit?usp=sharing

唔每間公司都講下,一講可以出本書講歷史了,簡單D講下

大升股可以簡單歸納於以下兩種....

1.與公司業務,收入,盈利有直接關係的

2.與1.所說的完全無關,是以外的因素,通常是圍繞某些概念,賣殼,轉型,莊家活動...

由於本人並非專門發掘短期爆升股既專家,所以炒概念而大升既股我唔識分析,唔識如何預知,亦都唔識如何可以低位買食盡波幅

所以這次只集中討論與盈利相關的

回顧每年都有不同主題,與當時經濟環境及一些人為事件發展有關個別事件而引起既10倍升幅,通常都很難可以消息前以最低價就買入

人為事件例如突然香港開通自由行,推動香港零售又如澳門突然開放賭牌

亦又如美國出QE推動金價,金鋪等影響.........

沒有人可以2001-2002年就已經可以預知,之後買入都可以賺到幾倍回報,但未必是10倍

另一類與人為事件無關,可能只是行業變化,新趨勢出現,是靠公司內在因素+外在因素

例如,700騰訊,無咩一次性外在事件影響,純粹佢自己行業發展,及公司優勢構成十倍升幅

另外330思捷也應該屬於這類....還有百富環球327

靠外在因素及外在+自身因素,都可以透過盈利增長去篩選出來

但篩選後也有數百家公司,要每家公司了解絕對是很大的工程

所以從最高增長開始入手,再了解行業發展,對行業認識及一定分析能力是必須

這些都要長期培養出來的經驗,平時保持做功課,時間投入是很多,絕對沒有捷徑

因為我一直也想找捷徑,發現是沒有的, 沒有基礎認識,根本不能分辨機會....

我建議是,大家可以從這些曾經十倍股入手研究,吸收經驗,自然可以對未來有一些洞見

而我認為,要發掘10倍股,絕對不能悲觀,要有少許樂觀及想像力

公司通常會在年報公佈自己未來計劃, 你要有能力憑入面既文字想像公司未來盈利多少

如果公司寫既計劃加上外在環境配合,未來盈利有大幅增長的可能性高,基本上已經可以長線投資

如果公司沒有寫,可能是公司無什麼計劃或不想透露,如果找不到,就算了,你就算找到CEO,俾錢佢都不會話你知

只要了解當時行業趨勢,再加上公司營運良好,基本上倍升也不是難....

至於現時趨勢是什麼? 很多...留待業績公佈後再說...業績盈利增長就是告訴你現在趨勢的重要線索

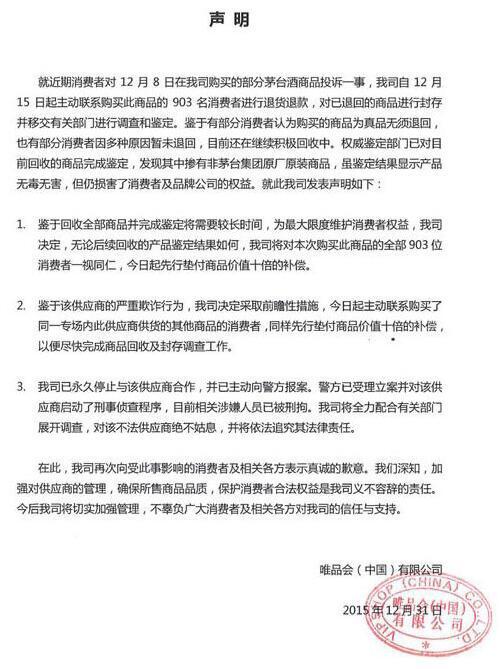

唯品會售假茅臺處理方案出爐:十倍補償消費者 供應商已被刑拘

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2016-01-02/974979.html

唯品會涉嫌銷售假茅臺酒目前被坐實,其近日發布的官方聲明也公布了相應處理方案。

每經記者 吳林靜 謝振宇

唯品會涉嫌銷售假茅臺酒目前被坐實,其近日發布的官方聲明也公布了相應處理方案。

此前,知名電商平臺唯品會被曝銷售假茅臺酒,經過對商品進行退貨封存並移交相關部門調查和鑒定之後,近日再次發布聲明,認定此前所售確為假茅臺,且警方已對該供貨商啟動刑事偵查程序,相關涉嫌人員已被刑拘。

今日,唯品會方面對《每日經濟新聞》記者表示,"現在酒只回收了一小部分,回收的這些經鑒定摻有非原廠原裝產品"。

2015年12月7日至11日,唯品會推出大型酒類促銷活動,不少消費者拿到酒後卻發現疑似假茅臺,在網上發帖曝光此事。彼時,據唯品會統計:共接到了飛天茅臺500ml(53度)商品質量問題的26單投訴,涉及903位消費者。唯品會聲明稱,將對消費者進行先行退貨退款,並對退回的商品封存調查。

調查半個月之後,2015年12月31日,唯品會再次發布聲明,證實已回收調查的確為假茅臺,"權威鑒定部門已對目前回收的商品完成鑒定,發現其中摻有非茅臺集團原廠原裝商品"。

"假茅臺"事件爆發時,有此次買酒的消費者告訴《每日經濟新聞》記者,接到了退款退貨的電話,但對方並不是唯品會,而是供應商,電話那頭聲稱給三倍賠償,"供應商的聯系電話顯示的是'未知',無法追溯,不能回撥。"此事未經唯品會證實,記者也被唯品會告知,"不太方便"提供該供應商的信息。

今日,唯品會方面對記者表示,不僅已永久停止與該供應商的合作,還主動報警,警方已立案偵查,該供應商存在"嚴重欺詐行為"。唯品會方面透露,在警方啟動了刑事偵查程序後,目前相關涉嫌人員已被刑拘。

傳說中的"三倍賠償"在唯品會的最新聲明中,記者發現其表述為"先行墊付商品價值十倍的補償"。唯品會表示,關於對已售假茅臺的處理,將先行對消費者進行墊付賠償,以便盡快完成商品回收和封存調查工作。

聲明原文如下:

編輯:江月 審核:劉小英 終審:塗勁軍

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

版權合作及網站合作電話:021-60900099轉688讀者熱線:4008890008

每經訂報電話:

北京:010-58528501

上海:021-61283003

深圳:0755-83520159

成都:028-86516389 或 028-86740011

廣州:020-89660257

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

每經網客戶端推薦下載

每經網首頁

大數據幫做節目,五萬成本翻十倍收入 13分鐘「微節目」吸1.5億點擊的秘密

2015-01-14 TCW

|

|

|

影音平台逐漸取代電視之時,中國製作視頻找上大數據,調整內容和片長,小成本搏大回響,更滿足了挑剔的九○後。 十二月上旬,首檔中國原創「微節目」製作團隊《謝謝你》(編按:微節目定義為非戲劇類節目),悄悄來台,主要是為了第四季《謝謝你,台灣》勘景和選材。

幕後團隊是曾創下人民幣五億六千萬元電影票房、《中國合夥人》的製片田樸珺,她製作的《謝謝你,紐約》、《謝謝你,米蘭》系列,採訪人物包括美國前總統柯

林頓、英國王室等。節目一集不過十到十五分鐘,一季八集記錄一城市,平均約十三分鐘的節目,前兩站城市,在單一視頻網共創下一億五千萬人次點擊率,為中國

視頻非戲劇節目之最,也是首檔以大數據計算製作內容與長度的非戲劇節目。 為什麼要了解「黃金十三分鐘」? 對台灣節目製作而言,「無米可炊」的製作經費,二0一五年金鐘獎被討論最多的議題。然而,隨著視頻影音平台興起,有沒有錢不能再當作藉口;製作內容產製與長度,才是該思考與布局的方向。 有意思的是,「黃金十三分鐘」反映出中國視頻製作,在內容與長度上的顛覆。 由於這是中國一年拍出上億部不管是微戲劇或微節目,所歸納出來最容易被收視者消化的頻率,更是歷經三年時間,在中國這麼龐大的「實驗所」淬煉出來的寶貴經驗。 上一波流行微戲劇小成本高投報,三分鐘一集

早在二0二三年,中國首檔原創「微戲劇」《萬萬沒想到》,就是典型沒有經費,卻是小兵立大功的案例,一集僅有三到五分鐘,卻被稱為「網路第一神劇」。官方

資料顯示,第一季共十六集,一集成本不過人民幣五萬元,而廣告收入超過一千萬,投資報酬率高逾十倍;還改編成電影和書籍。

關鍵在於,它抓住中國九0後對於「屬絲文化」(編按:「屌絲」為中國男性青年自嘲沒有高帥富背景的網路用語)的共鳴性。《華爾街日報》直陳,該劇是典型以

網路觀眾為首要目標群眾的戲劇。從主要製作團隊組成就可以發現,八成都是中國九O後年輕人,這群人正是這部季播網劇主體。

「《瘋狂低頭族》在中國更發興盛,」剛從深圳出差回來,三鳳製作執行長陳芷涵表示,地鐵上刷著手機看影片者,幾乎占九成。「三到五分鐘,是年輕人多樣選擇

下的極限;同時抓住當前「屌絲絲文化」共鳴是關鍵。」曾以《PM

AM》微戲劇在樂視網創下單集點擊超過上億人次的台灣製作人詹仁雄分析,在地鐵看完一集,剛好到了下一站,也符合耐心不足的九0後觀看耐心。 這一波流行微節目關鍵詞搜出真實消費分眾 隨中國中產階級達上億人口,視頻內容也從大眾市場進化到分眾市場:訴求一群嚮往國際化和城市化的職場白領。 田樸珺坦言,要滿足城市年輕白領挑剔口味,又要能黏住他們眼球和耐心,是兩難的。 她從大數據中著手,解釋過去「微戲劇」三到五分鐘,延展到「微節目」需要「貝金十三分鐘」的基礎點。 以她製作的《謝謝你》城市系列為例,都是與中國第二大網路媒體、擁有三億用戶的《今日頭條》合作大數據而來。視頻長度上,每集十到十五分鐘,是從大數據中淘選出的最佳收看長度。

從大數據中反映,「微戲劇」演出一個笑點,三到五分鐘就夠了;但要完整呈現一個城市主題,說清楚一件事的「微節目」則需要十到十五分鐘,「才能兼顧商業和

娛樂。」她拿出手中數據分析,對九0後、甚至九五後觀眾而言,一篇一千字文章被點擊率是八三%,兩千字約六成,到了四千字,被點閱次數直接砍半。 在影音世界中亦然,她再以T E D為例。為什麼是十八分鐘?從大數據上分析,演講十八分鐘點擊率是最高的,約八成;《謝謝你》系列經大數據分析,十二到十三分鐘比率也高達七成,這就是當初擬定節目長度緣起。 只是,全靠數據分析就夠了嗎?她坦言,數據分析顛覆了傳統內容製作思維,可以了解視頻世代年輕人收看內容的範疇和長度。 比如說,在《謝謝你,米蘭》中,一般人印象是帥哥、時裝週、流行,但從大數據分析,「足球」則是第一名,占了八成以上比率。「所以,一季八集中,我們就製作了兩集足球題材。」她分析。 再以台灣為例。她表示,對中國觀眾來說,一聽到台灣,刻板印象就是吃,但從大數據分析會發現,對北京、上海、廣州的白領來說,環保、宗教的公益性、流行音樂等才是台灣的關鍵詞,大大超乎想像。 龐大的十三億人口,提供中國視頻「微內容」製作的沃土,但仍花了三年時間精密計算,才慢慢摸索出視頻世代在製作長度的變化。但背後更重要的是,消費習慣的改變。 「貝金十三分鐘」顛覆普羅大眾的收看習慣,當數位平台鋪天蓋地來到眼前,不管是出租影帶轉型的Netflix,或從網路書店起家的亞馬遜都一一參加戰局;且你的觀眾是一群沒耐心思考的年輕群眾。 然而,想要黏住九0後眼球並掌握其消費習慣,當你在思考商業策略時,是否也該換腦袋思考一下「十三分鐘」背後改變的意義,才能從小市場的台灣跨出世界,亦可無縫接軌舊客戶和新客戶的落差。 撰文者 黃亞琪 |

Next Page