- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

台灣工程師 打造亞洲最大專利公司

| ||||||

一個只有國內大學學歷的台灣小工程師,如何打造出亞洲最大的專利服務公司? 他是張智為,專利服務公司宇東集團(Transpacific IP)副總裁。交大應用化學系畢業的他,沒唸過一天MBA與法學院,卻能管理公司內部技術團隊與旗下八十多家律師事務所,協助宇東在短短七年內完成八萬多項專利服務與交易。這個數字僅次於全球最大專利交易公司高智發明(Intellectual Ventures)。 世界一百強科技公司中,有超過五成是宇東的客戶,其中包含台灣半導體、IC設計與PC代工界的龍頭大廠。全球專利權威雜誌《知識資產管理》(IAM Magazine),稱宇東是「亞洲專利市場的拓荒者」、「亞洲最大的專利服務公司」。 不像高智、RPX等廠商只專注買賣市場,也不像大多數的專利蟑螂靠訴訟得利,宇東的業務範圍更廣,替客戶開發、評估、仲介、管理,挖掘出專利各種價值。 工研院有一半以上的專利發明,原本只是一張張貼在牆上的壁紙,在宇東的鑑價、仲介之後,轉化成高達上億元的有價資產。「他們知道怎麼讓專利發揮價值,」工研院技術移轉中心主任王本耀說。 「比起其他人,我們更像是專利界的房地產仲介商,」張智為說。一般專利市場上,買家就像玩大富翁一樣,靠專利收取高昂的過路費,然而這必須擁有充足的銀彈。像高智,從矽谷募了五十億美元,在市場上大肆蒐購,才奠定今天的地位。 而規模只有高智八分之一不到的宇東,玩不起這樣的遊戲。為了生存,他們想出了各種不同的專利房地產模式。 第一招:賣「預售屋」七年前嗅4G商機,先佈局 例如「賣預售屋」。他不跟這些「大傢伙」們正面衝突,而是像一個地產開發商一樣,往源頭去搜尋未來可能會增值的地段。張智為早在二○○七年就開始主導宇東集團與數間香港知名大學的合作案,兩年間砸下新台幣近八千萬元,組建了一個具規模的4G專利組合,包含近百件發明。一般專利買賣業者,根本不會把錢投在還沒商品化的學校專利上,張智為的做法當時被許多業界人士笑,沒想到後來4G成為顯學,他把這棟預先蓋好的「房子」反手轉賣,獲利將近兩倍。 第二招:團購集中買家,談價更有彈性 另一種是團購。「這就像買帝寶,一戶一戶談,價格都很死,但如果可以把買家集中在一起,談判空間就很大。」張智為說。 二○一二年,專做電腦韌體的鳳凰科技(Phoenix),釋出一項包含九十二項專利與公開案的專利組合,這是亞洲第一次跨公司集體收購案,張智為帶領技術分析團隊全程主導了當中最複雜的專利評價與技術支援工作。 第三招:物業管理活化專利,讓客戶收租金 他還幫客戶做物業管理。大部分亞洲公司買下或研發出專利,卻不知道怎麼用,只消極的放著做為哪天上法庭的工具。但張智為卻能幫他們活化這些專利,出租給其他公司,客戶收租金(授權費),他則賺取管理費與服務費。 這些做法,許多都可稱為業界創舉。「看到有什麼缺乏,有什麼gap,有什麼無法克服的難處,我們的嘴角就會開始上揚微笑,因為我們知道有事可以做了,」張智為說。 交通大學專利開發策略中心主任黃經堯指出,專利最困難的地方在於它橫跨技術、法律與商業三大領域,而張智為厲害的地方,就在於他能同時整合這三個領域,再根據客戶需求去做創新。 關鍵一役:網威案和蘋果交手,業務增兩倍 加入宇東之前,張智為只是一個小工程師,但他非常拚命,一般律師一年能處理一百件專利申請案件就算非常厲害,但他卻在六年間處理了近千件。 紮實的實戰經驗,讓他能在極短時間內掌握到專利的價值。別人眼中看起來充滿數學公式、艱澀法條的天書,張智為卻能迅速分析出其文意結構,對應市場需求,創造出利潤空間。 讓他聲名大噪的關鍵一戰,是二○一一年的網威案(Novell deal),這是一個涵蓋四百多件專利,總值數千萬美元的案子。除了張智為代表的客戶外,還有蘋果、甲骨文、易安信(EMC)等世界級對手在競爭。張智為必須在短短幾週內,像NBA球探選秀般,替客戶分析出每項專利的價值,並給予其排名建議。一個評估錯誤,就可能造成上百萬的損失。 他與團隊在除夕夜卯足勁加班。事後證明,張智為提出的「選秀報告」,與蘋果、甲骨文非常類似,讓客戶大為讚賞,肯定其分析能力足以與頂尖公司平起平坐,宇東的業務量也因此大幅提升,二○一三年經手的案件超過六萬二千件,是前一年的兩倍多。 宇東集團創辦人蓋‧保羅(Guy Proulx)出身美國一家創投。二○○四年第一次來台時,原本只想競標幾個專利、撈一票後走人。當年他甚至連辦公室都沒租,只窩在飯店裡談業務。他或許從未想過,手下一個台灣員工,會一路開疆闢土,幫他把事業推向高峰。 | ||||||

從「脫山寨」、「去中國」到「專利規格戰」瞄準「超級中端市場」蔡明介拚了!

| ||||||

英特爾入股清華紫光,直接點名聯發科、高通與台積電,首當其衝正是聯發科。 磨練多年的聯發科決定拉高競爭層次,降低過度倚賴中國市場的缺憾,還要挑戰高通、英特爾,拿下專利規格制定權。 撰文‧林宏文 傳了一個多月,英特爾證實要入股清華紫光。早在英特爾宣布入股之前,就有美國分析師建議英特爾應收購聯發科,因為聯發科對英特爾來說,才是加分最大且最快的選擇,但聯發科並無意出售。 在英特爾決定與清華紫光結盟後,首當其衝的不是別人,正是台灣IC設計龍頭聯發科。然而,深謀如聯發科董事長蔡明介,早就感受到中國半導體廠崛起的氛圍,今年大打行銷戰,擴大國際布局,全力塑造聯發科的新品牌,就是為了因應新一波兩岸半導體競賽,端出「去中國」的新策略。 據了解,早在過去幾年,透過聯發科董事王伯元的深厚中國人脈,蔡明介積極拜會中國官方,不只談聯發科與中國品牌的緊密合作,也表達聯發科與中國企業結盟的意願,這背後要傳遞的訊息很清楚:聯發科是中國產業的夥伴,不是中國的競爭對手。蔡明介之所以會這麼說,不是沒有原因。 不能單押中國市場 Android One開紅盤 聯發科積極拓展新興市場放眼全球半導體產業前二十五大IC設計廠排名裡,台灣以聯發科、聯詠、晨星︵已併入聯發科︶、奇景拿下四席,中國只有展訊與海思,其他多半被歐美業者所占據。「所以,兩岸應該要一起合作,才能突破目前歐美廠商寡占的局面。」聯發科內部人士透露,蔡明介深信兩岸要用合作取代競爭,而不是一刀劃下分兩邊,把彼此當對手。 不過,蔡明介的說法,顯然並未打動中國官方。今年中國培養自家半導體產業的大旗一揮,聯發科成了中國業者的假想敵,清華紫光董事長趙偉國更在與英特爾結盟後,公開表明,「清華紫光要用五年左右的時間來超越聯發科,成為全球排名第二、出貨量第一的IC設計公司。」讓聯發科不得不面對這個現實。 一位在中國半導體外商擔任總經理的台灣主管表示,中國在十二五及十三五規畫中,已提出自主發展晶片「中國芯」的目標,即使過去幾年,聯發科積極協助中國企業擺脫山寨形象,走向國際品牌,但中國政府仍視聯發科為外商,與高通沒什麼兩樣,都是中國發展自家半導體產業的頭號勁敵。「這是無法避免的趨勢,台灣所有半導體公司都要有所警覺,中國半導體業的殺戮戰即將開打!」該名主管警告。 面對中國政策風向的轉變,蔡明介早就嗅到了。他很清楚,聯發科不能單押一個中國市場,一定要朝向國際市場布局,發展更高階的客戶與市場,並將原本的技術與成本優勢延伸至品牌與行銷,才能抵擋來自低階競爭者的挑戰。所以今年以來積極建立聯發科品牌,還從高通找來首席行銷長羅德尼斯︵Johan Lodenius︶,就是在替聯發科走出中國鋪路。 例如,在中國之外,聯發科就鎖定了印度、印尼、巴西及俄羅斯等新興市場,尤其是成長最快、號稱「下一個十億用戶」的印度市場,聯發科就找上谷歌合作,共同開發一款要價僅一百美元的智慧型手機Android One,還找來印度當地品牌MicroMax、Spice、Karbonn等一起合作果不其然,Android One才開賣沒多久,就在印度亞馬遜網拿下銷售排行榜第一名,聯發科美國行銷副總Mohit Bhushan更預估,未來三個月,Android One的銷售數字有機會達兩百萬支。 印度市場開紅盤,這也讓聯發科信心大增,預計要將Android One手機推進亞洲、非洲、拉丁美洲等新興國家市場,唯獨就不考慮中國,因為谷歌與中國政府的關係也不是那麼好。 除了積極拓展中國以外的市場,過去聯發科將研發重鎮放在台灣與中國的策略,也開始有了改變。十月,聯發科才剛啟用了位在加州聖地牙哥的研發中心,加上聖荷西、波士頓、加州爾灣、德州奧斯汀,聯發科在美國的研發中心已多達五個,加上歐洲、印度、新加坡等地,分散研發布局的意圖不在話下。 瑞典行銷大將加盟 賣「MTK Inside」 才能與對手拉開差距另一方面,聯發科為了增加自身的競爭實力,也逐步滲透進高階產品市場,不只拉中國品牌採用,也打入宏達電、索尼、LG及摩托羅拉等國際品牌。 今年,聯發科把擴大品牌價值當成首要目標,因為要綁住國際品牌,聯發科就必須要在消費者心中樹立更好的品牌印象,就像是當年英特爾喊出「Intel Inside︵內建英特爾處理器︶」口號,如今,聯發科也積極創造「MTK inside(內建聯發科晶片︶」的形象。 蔡明介大膽找來兩位瑞典行銷大將||羅德尼斯與出任聯發科全球行銷通訊總經理的皮爾森(Patrik Persson),目的就在於希望複製瑞典平價時尚服飾品牌H&M的成功經驗,快速拉開與展訊等競爭者的差距,讓聯發科的產品線可以從手機晶片,再延伸到平板電腦、電視、智慧車等物聯網領域,串聯成﹁MTK Inside﹂的數位家庭平台。 這些年,聯發科能夠在高通的專利壟斷下快速成長,最主要還是在於亞洲市場的崛起,當時歐美大廠主宰中國手機市場,卻有一些中國手機業者希望擺脫歐美大廠的桎梏。這些廠商本身規模小,也沒有技術基礎,無法取得像德州儀器︵TI︶這種國際大廠的青睞,即使取得手機晶片的供貨,但手機市場變化快速,這些業者如果無法迅速解決技術問題,也無法在瞬息萬變的手機市場中取得優勢。 聯發科迅速切入這個國際大廠無暇照顧到的市場,除了手機晶片的品質及價格都有競爭力外,更整合各種影音多媒體功能、軟體操作介面等形成完整的解決方案,還派出工程師直接到客戶端協助解決技術問題,讓這些手機廠商能夠快速出貨並取得商機。那時許多聯發科的客戶都說,「遇到問題時,打電話給德儀或高通的工程師,最快兩周才會來;但聯發科的工程師隨時都在待命,一通電話立刻幫你解決問題。」在好產品搭配好服務下,聯發科的客戶遍及全中國,囊括中國手機品牌市場七、八成市占率,從2G時代的主力客戶天宇朗通,到3G的「小中華酷聯(小米、中興、華為、酷派、聯想)」,客戶也從山寨機變為白牌機,到如今成為有國際知名度的品牌大廠。 此外,聯發科更在智慧型手機市場裡,明顯區隔出一百美元到八百美元的中低階市場,聯發科就聚焦在這些中低階市場,用成本競爭力與服務實力,硬是從高通手上搶下市占率。 蔡明介認為,二○三○年全球中產階級人口將達五十億人,其中超過三十億人口來自亞洲,這種「超級中端市場」的崛起,將擴大涵蓋至八成的消費者,也是聯發科未來發展的最大機會。 聯發科從手機核心晶片出發,將各種功能整合進一顆SOC(系統整合晶片),維持晶片價格競爭力,逼得產品線齊全、全球第二大IC設計公司博通,在今年六月黯然宣布退出手機晶片市場,這是聯發科的強項,也是高通至今仍有待加強的地方。 其實,聯發科藉著整合能力的成功模式,與英特爾過去的成功模式有些類似,英特爾從微處理器的核心逐步往外擴充,將影響力擴大至晶片組、記憶體等周邊產品,建立了英特爾三十年市占率不曾低過八成、無競爭者能撼動的PC霸權。 升級打規格制定戰 想追上高通、英特爾 標準制定是關鍵一直以來,高通與英特爾打的都是專利規格戰,像高通在3G、4G領域裡,布下天羅地網的各項專利,讓各家手機品牌業者都必須支付大筆權利金給高通,即使聯發科的客戶也不例外,讓高通得以坐收行動晶片市場崛起的最大利益。 如今,全球5G標準尚未定案,專利布局戰還沒開始,聯發科要搶占的位置,是在五年後才可能開台的5G,要想追上高通、英特爾,甚至超前,聯發科就必須在下一階段的標準制定上,打出漂亮的一戰。 面對中國業者的猛攻,後進業者不斷往上擠壓,尤其清華紫光與英特爾合組「奧運代表隊」,而華為集團旗下的海思也展開國際化布局,就是為了打造「中國芯」。在推動﹁民族工業﹂的同時,中國政府也對外商展開一連串反壟斷等調查,甚至限制對外商產品的採購,從微軟、IBM到高通,都感受相當大的壓力,聯發科一定也會有壓力。 但許多業界人士認為,聯發科逐步完成國際化後,面對清華紫光與英特爾的結盟,短期內不用太擔心會對聯發科造成影響,多家外資券商也分析,認為未來十二至十八個月,聯發科還不需為此擔憂,但未來如何往更高階市場走,並拉到與高通、英特爾同一層級來競爭,才是蔡明介最需要努力的方向。 傳了一個多月,英特爾證實要入股清華紫光。早在英特爾宣布入股之前,就有美國分析師建議英特爾應收購聯發科,因為聯發科對英特爾來說,才是加分最大且最快的選擇,但聯發科並無意出售。 在英特爾決定與清華紫光結盟後,首當其衝的不是別人,正是台灣IC設計龍頭聯發科。然而,深謀如聯發科董事長蔡明介,早就感受到中國半導體廠崛起的氛圍,今年大打行銷戰,擴大國際布局,全力塑造聯發科的新品牌,就是為了因應新一波兩岸半導體競賽,端出「去中國」的新策略。 據了解,早在過去幾年,透過聯發科董事王伯元的深厚中國人脈,蔡明介積極拜會中國官方,不只談聯發科與中國品牌的緊密合作,也表達聯發科與中國企業結盟的意願,這背後要傳遞的訊息很清楚:聯發科是中國產業的夥伴,不是中國的競爭對手。蔡明介之所以會這麼說,不是沒有原因。 不能單押中國市場 Android One開紅盤 聯發科積極拓展新興市場放眼全球半導體產業前二十五大IC設計廠排名裡,台灣以聯發科、聯詠、晨星︵已併入聯發科︶、奇景拿下四席,中國只有展訊與海思,其他多半被歐美業者所占據。「所以,兩岸應該要一起合作,才能突破目前歐美廠商寡占的局面。」聯發科內部人士透露,蔡明介深信兩岸要用合作取代競爭,而不是一刀劃下分兩邊,把彼此當對手。 不過,蔡明介的說法,顯然並未打動中國官方。今年中國培養自家半導體產業的大旗一揮,聯發科成了中國業者的假想敵,清華紫光董事長趙偉國更在與英特爾結盟後,公開表明,「清華紫光要用五年左右的時間來超越聯發科,成為全球排名第二、出貨量第一的IC設計公司。」讓聯發科不得不面對這個現實。 一位在中國半導體外商擔任總經理的台灣主管表示,中國在十二五及十三五規畫中,已提出自主發展晶片「中國芯」的目標,即使過去幾年,聯發科積極協助中國企業擺脫山寨形象,走向國際品牌,但中國政府仍視聯發科為外商,與高通沒什麼兩樣,都是中國發展自家半導體產業的頭號勁敵。「這是無法避免的趨勢,台灣所有半導體公司都要有所警覺,中國半導體業的殺戮戰即將開打!」該名主管警告。 面對中國政策風向的轉變,蔡明介早就嗅到了。他很清楚,聯發科不能單押一個中國市場,一定要朝向國際市場布局,發展更高階的客戶與市場,並將原本的技術與成本優勢延伸至品牌與行銷,才能抵擋來自低階競爭者的挑戰。所以今年以來積極建立聯發科品牌,還從高通找來首席行銷長羅德尼斯︵Johan Lodenius︶,就是在替聯發科走出中國鋪路。 例如,在中國之外,聯發科就鎖定了印度、印尼、巴西及俄羅斯等新興市場,尤其是成長最快、號稱「下一個十億用戶」的印度市場,聯發科就找上谷歌合作,共同開發一款要價僅一百美元的智慧型手機Android One,還找來印度當地品牌MicroMax、Spice、Karbonn等一起合作果不其然,Android One才開賣沒多久,就在印度亞馬遜網拿下銷售排行榜第一名,聯發科美國行銷副總Mohit Bhushan更預估,未來三個月,Android One的銷售數字有機會達兩百萬支。 印度市場開紅盤,這也讓聯發科信心大增,預計要將Android One手機推進亞洲、非洲、拉丁美洲等新興國家市場,唯獨就不考慮中國,因為谷歌與中國政府的關係也不是那麼好。 除了積極拓展中國以外的市場,過去聯發科將研發重鎮放在台灣與中國的策略,也開始有了改變。十月,聯發科才剛啟用了位在加州聖地牙哥的研發中心,加上聖荷西、波士頓、加州爾灣、德州奧斯汀,聯發科在美國的研發中心已多達五個,加上歐洲、印度、新加坡等地,分散研發布局的意圖不在話下。 瑞典行銷大將加盟 賣「MTK Inside」 才能與對手拉開差距另一方面,聯發科為了增加自身的競爭實力,也逐步滲透進高階產品市場,不只拉中國品牌採用,也打入宏達電、索尼、LG及摩托羅拉等國際品牌。 今年,聯發科把擴大品牌價值當成首要目標,因為要綁住國際品牌,聯發科就必須要在消費者心中樹立更好的品牌印象,就像是當年英特爾喊出「Intel Inside︵內建英特爾處理器︶」口號,如今,聯發科也積極創造「MTK inside(內建聯發科晶片︶」的形象。 蔡明介大膽找來兩位瑞典行銷大將||羅德尼斯與出任聯發科全球行銷通訊總經理的皮爾森(Patrik Persson),目的就在於希望複製瑞典平價時尚服飾品牌H&M的成功經驗,快速拉開與展訊等競爭者的差距,讓聯發科的產品線可以從手機晶片,再延伸到平板電腦、電視、智慧車等物聯網領域,串聯成﹁MTK Inside﹂的數位家庭平台。 這些年,聯發科能夠在高通的專利壟斷下快速成長,最主要還是在於亞洲市場的崛起,當時歐美大廠主宰中國手機市場,卻有一些中國手機業者希望擺脫歐美大廠的桎梏。這些廠商本身規模小,也沒有技術基礎,無法取得像德州儀器︵TI︶這種國際大廠的青睞,即使取得手機晶片的供貨,但手機市場變化快速,這些業者如果無法迅速解決技術問題,也無法在瞬息萬變的手機市場中取得優勢。 聯發科迅速切入這個國際大廠無暇照顧到的市場,除了手機晶片的品質及價格都有競爭力外,更整合各種影音多媒體功能、軟體操作介面等形成完整的解決方案,還派出工程師直接到客戶端協助解決技術問題,讓這些手機廠商能夠快速出貨並取得商機。那時許多聯發科的客戶都說,「遇到問題時,打電話給德儀或高通的工程師,最快兩周才會來;但聯發科的工程師隨時都在待命,一通電話立刻幫你解決問題。」在好產品搭配好服務下,聯發科的客戶遍及全中國,囊括中國手機品牌市場七、八成市占率,從2G時代的主力客戶天宇朗通,到3G的「小中華酷聯(小米、中興、華為、酷派、聯想)」,客戶也從山寨機變為白牌機,到如今成為有國際知名度的品牌大廠。 此外,聯發科更在智慧型手機市場裡,明顯區隔出一百美元到八百美元的中低階市場,聯發科就聚焦在這些中低階市場,用成本競爭力與服務實力,硬是從高通手上搶下市占率。 蔡明介認為,二○三○年全球中產階級人口將達五十億人,其中超過三十億人口來自亞洲,這種「超級中端市場」的崛起,將擴大涵蓋至八成的消費者,也是聯發科未來發展的最大機會。 聯發科從手機核心晶片出發,將各種功能整合進一顆SOC(系統整合晶片),維持晶片價格競爭力,逼得產品線齊全、全球第二大IC設計公司博通,在今年六月黯然宣布退出手機晶片市場,這是聯發科的強項,也是高通至今仍有待加強的地方。 其實,聯發科藉著整合能力的成功模式,與英特爾過去的成功模式有些類似,英特爾從微處理器的核心逐步往外擴充,將影響力擴大至晶片組、記憶體等周邊產品,建立了英特爾三十年市占率不曾低過八成、無競爭者能撼動的PC霸權。 升級打規格制定戰 想追上高通、英特爾 標準制定是關鍵一直以來,高通與英特爾打的都是專利規格戰,像高通在3G、4G領域裡,布下天羅地網的各項專利,讓各家手機品牌業者都必須支付大筆權利金給高通,即使聯發科的客戶也不例外,讓高通得以坐收行動晶片市場崛起的最大利益。 如今,全球5G標準尚未定案,專利布局戰還沒開始,聯發科要搶占的位置,是在五年後才可能開台的5G,要想追上高通、英特爾,甚至超前,聯發科就必須在下一階段的標準制定上,打出漂亮的一戰。 面對中國業者的猛攻,後進業者不斷往上擠壓,尤其清華紫光與英特爾合組「奧運代表隊」,而華為集團旗下的海思也展開國際化布局,就是為了打造「中國芯」。在推動﹁民族工業﹂的同時,中國政府也對外商展開一連串反壟斷等調查,甚至限制對外商產品的採購,從微軟、IBM到高通,都感受相當大的壓力,聯發科一定也會有壓力。 但許多業界人士認為,聯發科逐步完成國際化後,面對清華紫光與英特爾的結盟,短期內不用太擔心會對聯發科造成影響,多家外資券商也分析,認為未來十二至十八個月,聯發科還不需為此擔憂,但未來如何往更高階市場走,並拉到與高通、英特爾同一層級來競爭,才是蔡明介最需要努力的方向。 擴大品牌價值 拉開與對手差距 —— 聯發科大事紀 2010/10 聯發科原手機事業部總經理徐至強離職,展訊快速提高市占率,蔡明介承認企業失去原來的創新與創業精神,親自跳下來帶領團隊。 2012/07 聯發科營運策略主管袁帝文及資深工程師鄭國忠離職,後來加入競爭對手,引發後續聯發科發動商業間諜案控訴。 2012/12 聯發科陸續自IBM、高通等公司延攬各方人才,宣布任命高通資深產品行銷副總Johan Lodenius為公司首席行銷長。 2013/10 美國求職網站 Glassdoor 統計,聯發科資深工程師平均年薪可達新台幣248 萬元,為全台最高,超越台積電的新台幣167萬元。 2013/12 聯發科主力客戶小中華酷聯(小米、中興、華為、酷派、聯想),躋身全球手機品牌前十強。 2014/02 重新打造聯發科企業標識,主推MTK inside。並首度宣布要推出3G八核心晶片,高通從質疑到後來也考慮跟進。 2014/09 發表創意實驗室計畫,加速穿戴式與物聯網設備開發,並與谷歌合作打造「Android One」手機平台,切入印度市場。 於聖地牙哥設立美國第五個研發據點。 聯發科後有追兵 ── 高通、聯發科、展訊比較公司名稱 市占率(%) 2013年 全年營收(億元) 市值 (億元) 產品線 高 通 66 7532 38068.7 CDMA/WCDM 等通訊晶片 聯發科 15 1360 7320.9 通訊晶片 數位電視晶片 消費性電子晶片 光儲存晶片 網通晶片 展 訊 5 324 1367.9 通訊晶片 數位電視晶片 註:以美元兌新台幣匯率30.29計算 整理:張佳婷 | ||||||

大量專利藥到期,非專利藥廠們該偷著樂啦! 財說

來源: http://xueqiu.com/9041141730/32738734什麽是仿制藥?

仿制藥(Generic Drug)也叫非專利藥,其與被仿制藥(專利藥)在劑量、安全性和效力(不管如何服用)、質量、作用以及適應癥上相同的一種仿制品;與被仿制藥具有相同的活性成分、劑型、給藥途徑和治療作用;但其成本較低,相比專利藥便宜很多。@今日話題 @管我財 @茶壺商人 @Conan的投資筆記 @陳小邪要勝正 @割資本主義羊毛 @耐力投資 @美股新手 @招財資本

$梯瓦制藥(TEVA)$ $Mylan(MYL)$ $阿特維斯(ACT)$ $培瑞克(PRGO)$ $如瑞迪博士(RDY)$ $好比拉醫療保健(HSP)$ $TAROPHARMACEUTICALINDSLTD(TARO)$ $愛克龍藥業(AKRX)$ $LANNETINC(LCI)$ $Impax制藥(IPXL)$

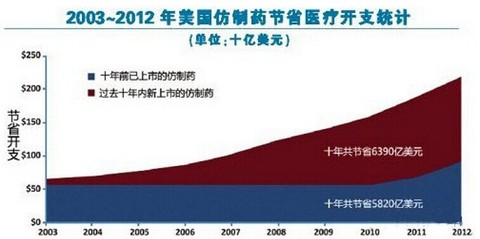

仿制藥的起源歸功於1983年FDA通過的Waxman法案。該法案對於仿制藥和創新藥都有益處。對於仿制藥,不需要重複進行創新藥批準之前進行的多年臨床前動物研究和人體臨床研究,而是通過證明和原創藥的生物等效性即可獲得批準。對於創新藥,獲得了專利保護期之外延長的保護期。該法案對於病人受益更大,仿制藥在1983年僅占美國制藥市場的11%,而在2012年達到了約50%,大大節約了病人的藥物支出。2003-2012十年間仿制藥使用為美國節省醫療支出1.2萬億美元,預計2014-2016年美國平均每年會有400億美元的專利藥轉化為仿制藥。

一旦專利藥品到期,仿制藥品將占據市場

仿制藥作為一種非專利藥,2013-2017有860億美元專利藥到期,非專利藥品就可快速占據80%市場。

一旦某種專利藥物的專業保護期過期,仿制藥物公司便一哄而上紛紛炮制出類似的藥品。因為省去了將近8到10億美元的研發推廣成本,仿制藥物公司的經營成本要比研發公司小得多。同樣的,由於沒有專利權保護,對仿制藥物公司來說,經營公司的方式就如同日用商品行業——成本低的將贏得市場。

美國是世界上制藥業最發達的國家,也是世界上醫藥產品創制能力最強和專利保護叫得最響的國家。但是,在美國人用的處方藥中,40%~50%是非專利藥,而且仿制藥每年以15%的速度在增加。

在2013到2017年之間,將有約860億美元藥品的專利將逐漸到期,其中不乏利潤最可觀的Eli Lilly(禮來)生產的抗抑郁藥Cymbalta, Biogen Idec公司的幹擾素Avonex和Merck KGaA(默克集團)的Rebif(利比),這些藥品2012年在全球的銷量超過了100億美元。一般來說,仿制藥品要比專利藥瓶便宜30-80%,並會在第一年占據市場份額的80%。

仿制藥主題投資表現

仿制藥商在美股上市的公司不少,這些公司這一年來的股價表現非常出色,財說將關註的十家仿制藥上市公司的表現列在下表。最後讓我們看看每家公司的介紹。

全球最大仿制藥公司:梯瓦制藥(TEVA)

提起仿制藥企業不得不提全球第一大仿制藥公司:以色列的梯瓦制藥(Teva Pharmaceutical),公司成立100多年,通過不斷的收購兼並發展壯大,在全球仿制藥市場占有率超20%。目前在北美洲、歐洲、拉丁美洲和亞洲都設有生產工廠,全球有17個國家設有34個生產基地,同時在16個國家設有研發中心。此外近幾年公司還大舉進軍原研藥領域。

公司成功的關鍵在於強大的並購整合能力,縱觀被Teva收購的企業,可以發現它們大都經營效率不高、產品線全面但分散、收購價格合理。而Teva優秀的管理及整合能力使得每次被收購的公司能夠從收購第二年開始增加Teva的凈利潤。

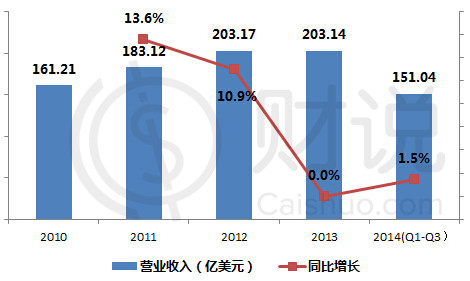

2014年第三季度財報數據顯示公司三季度營收51億美元,凈利潤為8.76億美元,同比增長23%。2013年營收203.14億美元,近兩年同比增速有放緩趨勢。

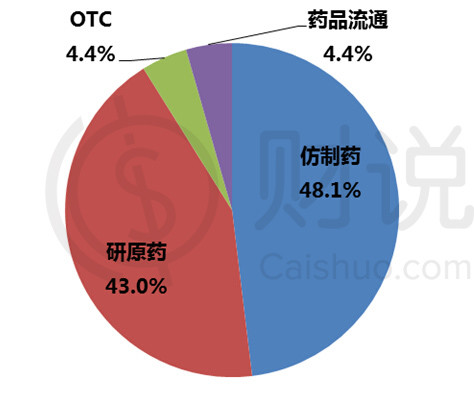

在這里別的數據不仔細分析重點提下公司仿制藥的經營狀況。2014年Q3仿制藥營收24.32億美元,占比為48.1%,毛利率44.3%,凈利潤同比增長40%達5.56億美元。仿制藥營收中來自美國的收入達11億美元,來自歐洲收入為7.57億美元。

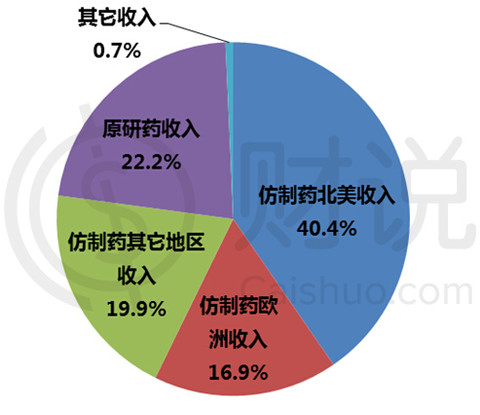

2014年三季度營業收入構成圖

全球第三大仿制藥公司:麥蘭 Mylan(MYL)

與其他制藥企業相比Mylan是一個相對年輕的企業, 1961年創辦於美國西弗吉尼亞州。公司目前在全球超過 140個國家從事藥品業務,擁有1300多種藥品。公司將以53億高價收購雅培(Abbott Laboratories)在美國以外成熟市場的仿制藥業務,並將在荷蘭註冊成立新公司,以降低稅款。並預計交易完成後將使公司在歐洲、加拿大及日本的營收增加一倍或以上。

2014年三季度營業收入構成圖

最新財報數據顯示,2014年三季度公司營收20.8億美元,同比增長18%。其中仿制藥營收16.1億元,營收占比高達77%,同比增長15%。公司毛利率為54%,去年同期為51%。凈利潤為6.593億美元,同比增長43%。

阿特維斯 Actavis Plc(ACT)

阿特維斯集團是一間總部位於美國新澤西州的制藥公司,位居全球醫藥企業50強,阿特維斯與華生合並後的新集團已成為世界第三大非專利藥品生產商,其業務遍及全球60多個國家或地區。目前在產和銷售的產品1000多種,研發中和註冊中的產品600多種,涉及中樞神經、消化、心血管、代謝、抗感染、呼吸等多個領域。2013年10月以80億美元收購了愛爾蘭制藥商Warner Chilcott PLC,取得了愛爾蘭納稅身份。

最新財報數據顯示,2014年二季度公司營業收入26.67億美元,凈利潤為4.88億美元。

Perrigo Co.(PRGO)

Perrigo公司是全球生產非處方藥最大的公司,主要生產非處方藥,仿制藥,嬰幼兒藥,公司藥產品集中在沃爾瑪,美國的藥店WAG和KR出售。公司近幾年一直在很活躍並購,主要目標是生產仿制藥和在超市賣的藥公司。最近的交易收購Sergeant的寵物產品,主要是關註動物非處方藥。2013年收購Fera醫藥,Fera生產眼藥膏和眼藥水藥品。

塔羅制藥Taro Pharmaceutical(TARO)

塔羅制藥公司是一家1951年建立的以色列制藥公司,公司主要業務集中在美國、加拿大和以色列,業務涵蓋藥品開發、制造和營銷。公司提供處方藥和非處方藥,專業領域包括皮膚病、炎癥、心血管、神經病學、抗炎癥等,產品包括局部藥膏、軟膏、液體藥、膠囊和藥片。

瑞迪博士Dr.Reddys Laboratories(RDY)

瑞迪博士公司是印度制藥業走向世界最成功的企業,1984年瑞迪開發了全球最暢銷的仿制產品--拜耳醫藥的環丙沙星和阿斯特拉的奧美拉唑,通過這些仿制藥品的生產,瑞迪奠定了其在印度制藥業的龍頭地位。1987年,瑞迪生產的布洛芬制劑獲得了美國FDA批準的美國市場通行證,同時生產設施也通過了美國FDA的認證,這標誌著印度仿制藥品開始走向世界。

好比拉醫療保健 Hospira(HSP)

好比拉醫療保健在仿制可註射藥物領域占據了約23%的市場份額,比它最主要競爭對手的兩倍還多。Hospira Inc (HSP)也是一個潛在的收購對象,因為它在特定領域具備相當的市場份額和出眾的制造與分銷能力。此外,該公司還擁有相當大的現金儲備。

愛克龍藥業(AKRX)

愛克龍藥業制造的仿制藥品在細分市場份額表現不錯,包括眼科用藥、風濕病用藥、麻醉藥和解毒藥。

Lannnett Co. Inc.(LCI)

Lannett公司主要出產和出售包括非處方藥和處方藥在內的醫藥產品,除此之外還為醫藥產品提供包裝和合同制造服務,同時也提供受控物質(Controlled Substance)產品配方與開發、制造、實驗、混合、壓片、造粒、封裝、吸塑包裝以及外包裝服務。

Impax Laboratories Inc.(IPXL)

Impax公司是一個仿制藥技術公司,公司競爭力主要體現在藥品配方和生產。公司在中樞神經系統的藥品領域有知名品牌。

上財說,給您一張財富綠卡,讓您暢享財務自由!

小米跨越式發展的短板:專利之殤

來源: http://newshtml.iheima.com/2014/1114/147721.html

i黑馬註:

雙十一狂歡盛宴剛剛落下帷幕,小米憑借116萬臺手機和總銷售金額15.6億人民幣(約占天貓當天總額3%),成為了雙十一單店冠軍。小米手機在產能不斷提升的同時,一直保持極高的用戶活躍度。小米手機在短短四年時間內異軍突起堪稱業界神話,如今著手“出海”也是戰略勢在必行。

雙十一狂歡盛宴剛剛落下帷幕,小米憑借116萬臺手機和總銷售金額15.6億人民幣(約占天貓當天總額3%),成為了雙十一單店冠軍。這反映了小米手機在產能不斷提升的同時,一直保持極高的用戶活躍度。小米手機在短短四年時間內異軍突起堪稱業界神話,如今著手“出海”戰略勢在必行。但國際擴張的道路遠沒有那麽輕松,小米要想進入西方市場會面臨諸多障礙,其中專利短板不容小覷。回首這幾年缺少專利儲備而發展迅猛的小米猶如冰上跳舞,華美卻又讓人捏一把汗。

快速增長的新星

今年三星拿到前三季度財報灰頭土臉,不得不說其中有小米的功勞。美國市場研究公司IDC發布的報告顯示,小米第三季度的全球智能手機出貨量已經增長了兩倍多,達到1730萬部,排在第三位。小米的全球市場份額也翻了一番多,從去年同期的2.1%增長到5.3%,排名僅次於三星和蘋果。

小米促使手機市場格局發生變化。目前小米全力開辟新加坡、菲律賓、馬來西亞、印尼、印度、巴西、墨西哥等十多個海外市場。據印度《經濟時報》11月11日報道,調研機構Counterpoint Research數據顯示,本季度三星在不同價位繼續暢銷,但市場份額卻正被Micromax,LAVA和新來的摩托羅拉及小米瓜分。根據該機構市場前景部門的數據,僅僅銷售不過兩個月時間,小米就攬獲了1.5%的份額,排名第三,並且在接下來極有可能翻倍。

近日有報道稱,中國智能手機廠商小米正在與包括俄羅斯DST在內的投資方進行融資談判,如果融資成功小米公司的市值將達到驚人的400億美元,這一數字是索尼和聯想目前市值的總和。小米如此高的估值引發了部分經濟學者的質疑,原因是該公司的國際化擴張仍處於初級階段,小米進軍國際市場的條件尚不成熟,比如可能陷入專利訴訟的龍潭虎穴。

大動作:沙價芯片布局

小米創始人雷軍曾公開呼籲:芯片業應該借鑒互聯網實現免費。若果真如此,小米高端的手機只需要500元。雷軍預測,未來三到五年,“肯定有芯片公司是按沙子價賣芯片,而且取得巨大的成功。”雷軍開始了芯片布局。11月6日大唐電信發布公告,公司全資子公司聯芯科技有限公司與北京松果電子有限公司簽署《SDR1860 平臺技術轉讓合同》,將聯芯科技開發並擁有的SDR1860平臺技術以1.03億元的價格許可授權給北京松果電子有限公司。北京松果電子有限公司其實就是小米公司為了涉足芯片開發而專門設立的公司。

小米公司成立以來幾乎沒有任何通信核心方面的專利,難以突破國外廠家的重重專利壁壘。該平臺技術的轉讓意味著小米獲得了聯芯科技該技術交叉專利保護,可以推出500元以下的手機,從而為明年完成銷售1億部手機的目標提供可能。但是沙價芯片布局能撐起400億美元的價值嗎?利用利潤微薄的硬件銷量和非核心的專利防禦並非一直行之有效,低價芯片仍難掩專利困局。

跨越式發展的短板:專利之殤

從2012年上半年小米的發明專利為0,到2013年8月專利申請總數668項,雖然相較於其他競爭對手這個數字乏善可陳,但可以看出小米對知識產權愈來愈重視,雷軍甚至在去年兩會上提出關於加快專利成果轉化的提案。然而,小米一年多來卻再沒有任何專利申請授權,或許大部分專利申請還在“審查階段”,希望提案不是單純的營銷手段而已,因為當前國內外的專利之戰形勢嚴峻。

得益於中國較為寬松的知識產權法規和高通的“反授權協議”,小米規避了很多侵權風險。如今中國的知識產權布局正在逐步完善,高通的“反授權協議”保護傘已經消失,缺乏基礎通信專利的小米更容易面臨來自競爭對手發起的專利司法糾紛。高通保護傘失效之後,中興、聯想、華為等持有大量手機專利的企業很可能將專利作為競爭武器。中興已經向幾個缺少專利的手機企業發出律師函,要求征收手機專利費。

西方國家對知識產權的保護力度比中國要大得多。專利已經成為手機廠商競爭的利器。在最近幾年里,蘋果和三星之間的專利訴訟大戰已經讓兩家公司精疲力竭。愛立信曾起訴印度最大的手機廠商Micromax,索賠1800萬美元。而諾基亞宣稱“已經成功建立起了一整套專利和技術授權流程,公司計劃在未來利用這一優勢來增加營收和利潤”。據了解,國內排名靠前的十多家手機廠商均收到過諾基亞、愛立信等公司的律師函。

尤其值得註意的是,日前,蘋果公司設計總監Jony Ive在出席《名利場》新設立峰會時,一反常態回應小米公司的“借鑒”行為,公開表示了不滿。這表明小米的快速增長在一定程度上對蘋果構成了挑戰,也帶來了潛在的法律隱憂。知識產權訴訟一旦發生,對於知識產權少的可憐的小米來說難以招架,不僅拖累前進的腳步,甚至面臨出局的風險。小米必須盡早謀劃專利布局,應對其中的風險和挑戰。

隨著業務的不斷擴張並開始拓展全球市場,專利儲備匱乏的小米要對市場做出謹慎選擇,更要主動出擊,推出更多技術專利,尤其是產品發明專利,擺脫這場知識產權大戰中的被動局面。在小米擴張前行的道路上,眾多的行業巨頭揮舞著專利大棒,不知道小米準備好了沒有?

==================================================

本文僅代表作者觀點,非i黑馬官方立場

【黑問】是《創業家》傳媒重磅推出的創業問答社區,致力於為創業者解答創業路上的各種困惑,主要分為【創業問答】和【黑問專欄】2個版塊。【黑問專欄】包含各類創業者、投資人、及自媒體的優質文章。歡迎點擊鏈接,向我們投稿,審核通過後將出現在您的專屬【黑問專欄】頁面!優質文章將會通過《創業家》及i黑馬的媒體渠道進行推廣

http://ask.iheima.com/?/publish/article/

用專利說話:360為何迎娶酷派而不選魅族

來源: http://www.guuzhang.com/portal.php?mod=view&aid=1039|

用專利說話:360為何迎娶酷派而不選魅族 作者 李俊慧 “為什麽不是魅族?” 相信這是很多人看到“奇虎360投入4億美元,占股45%,與酷派成立一家合資公司推智能手機”時的第一反應。 要知道在此之前,周鴻祎與魅族創始人黃章曾在微博上多次“眉來眼去”,談品質、說性格、聊音響,但是,當奇虎360最終決定重新殺入智能手機時,選擇的合作夥伴居然不是魅族,而是酷派。 很多人不禁要問:酷派,憑什麽? 說起酷派,很多人可能覺得它有點“土”。要知道美女從不會自稱美女,但酷派卻在品牌中用了個“酷”字,反而讓人覺得不夠時尚或酷。而其英文品牌coolpad的字符數也堪稱手機品牌中“佼佼者”。 而從市場策略上來看,起步於功能機、活躍在智能機時代的酷派,身上自然留下很多功能機“印記”,比如產品策略熱衷於“機海戰術”,款式眾多但精品稀缺;渠道布局擅長手機賣場和運營商合作,但弱於互聯網平臺營銷。 那麽,奇虎360到底看上了酷派什麽?酷派又靠什麽讓合資公司的估值在成立之初就已接近10億美金? 要知道360在合資公司中出的是“真金白銀”,而酷派又拿出什麽“家底”註入了合資公司? 顯然,除去品牌、人員及技術之外,酷派手上的知識產權應該是其在合資公司占據較大份額或話語權的關鍵所在,那麽,酷派的知識產權實力,尤其是專利實力到底如何?與魅族相比,它領先多少?與HTC進行PK的話,戰鬥力又如何? 我們以國家知識產權局網站的統計數據為基礎,從專利數量、專利意識、專利結構、專利傾向及申請時間分布等多個維度,看看酷派的知識產權實力,以及它與HTC和魅族的區別。 比拼專利規模:酷派領先,HTC次之,魅族墊底

通過上表,我們可以看到,在專利可檢索總量方面,酷派是HTC的1.8倍,是魅族的19.8倍;在發明公布數上,酷派是HTC的2.6倍,是魅族的24.2倍;在發明授權數上,酷派與HTC不相上下,HTC僅比酷派多37件,但酷派是魅族的65.9倍;在實用新型專利數上,酷派是HTC的7倍,是魅族的24.6倍;而在外觀設計專利數上,HTC是酷派的2倍,魅族是酷派的1.5倍。 看完上述數據,如果你是奇虎360,讓你在酷派和魅族里挑,你會選魅族嗎? 我想大多數人可能會說“不”,技術積累不是三兩天可以解決的, 但是,營銷上的表面繁榮是燒錢就可“速成”的。更重要的是,奇虎360在智能手機市場,短板不是營銷,而是“硬通貨”——技術和知識產權。 比拼專利意識:HTC領先,酷派次之,魅族落後

通過上表,我們可以看到,從公司成立時間上來看,酷派成立最早,但在知識產權保護和部署上,酷派並沒有領先與HTC。 值得一提的是,酷派在前十年的時間里,並沒有專心做手機,他們涉足的領域包括傳呼機、股票機甚至固定電話。這種“混沌”狀態直到2003年前後才有所改變。 而體現在專利保護上,他們1999年最早申請的關於傳呼機的發明專利最終並未獲得授權。反倒是他們2003年前後聚焦手機領域時,相關專利授權似乎開始進入“狀態”。 當然,魅族和HTC在創業之初也不是靠手機起家,魅族最早賣的是MP3,HTC最早幹的“代工”。 不過,從涉足手機領域的時點來看,酷派要比魅族早的多,而且在2003年之後,酷派對手機業務的專註程度不斷“加碼”,使得酷派在專利積累上要遠強於魅族。 酷派專利結構:手機為主、周邊織網“多模”是亮點

通過上述三圖可以看到,在已獲得的授權專利中,在發明專利、實用新型、外觀設計上的布局,酷派的比例依序是:51%、43%、6%,HTC的比例依序為:74%、9%、17%,而魅族的比例依序為4%、15%、81%。 這或許也從某個層面說明,雖然同為智能手機,酷派的外觀和造型,確實與魅族與較大差距。但是,我們也必須看到,恰恰因為酷派具有很多“鈍”的特點或特性,使得其在更具競爭力和防禦能力的發明專利上功底“紮實”。 此外,酷派所持有的各類專利,不論是發明專利,還是實用新型或外觀設計,90%以上都是與手機密切相關的。其已獲得手機專利中,分布在整機、雙卡、多模、天線、殼、卡、電池、充電器及應用程序等諸多領域,可謂編織了具有一定防禦能力的“專利網”。 尤其值得一提的是,酷派在多模手機或雙卡手機領域,積累了眾多的發明專利和實用新型專利。其中,酷派持有的與雙卡、多模相關發明專利,不少於15件,酷派持有的與雙卡、多模相關的實用新型專利,多達24件。 與OPPO、小米等熱衷於應用程序專利布局的手機廠商不同,酷派似乎不太看重此領域,其已獲得專利與應用程序相關共計16件,遠少於其在多模、雙卡等手機基礎專利領域的布局。

從專利申請時間上看,2008-2011年是酷派專利保護申請的“高峰期”。在酷派已獲得的 461件發明專利中,有378件是在2008-2011年期間提交申請,占其已獲得專利的82%。 此外,在專利保護策略上,2008年對酷派也是一個重要的“轉折點”,因為從此之後酷派專利布局的重點從實用新型全面轉向發明專利。在2009-2011年三年期,酷派獲得授權的發明專利都遠高於其實用新型專利。 而從外觀設計角度來看,在經歷了2006年功能機時代的“機海戰術”之後,酷派新一輪外觀設計高峰出現在2012年,當年酷派獲得了高達22個外觀設計專利。 相信在經過一輪智能機“機海戰術”鋪貨後,酷派未來可能會效仿蘋果、小米等廠商,轉向“經典機型”或“爆款”,而應該也是子品牌“大神”誕生的重要原因。 回到文章開頭的那個問題,在與魅族一番“調情”之後,奇虎360最後還是選擇迎娶酷派的原因也就“不言自明”了。 因為魅族的底細已被摸清,而奇虎360一貫精明。 |

棄A股買H股,大股東跨市場套利的“專利”時代

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=1240|

本帖最後由 jiaweny 於 2015-1-27 14:03 編輯 棄A股買H股,大股東跨市場套利的“專利”時代? 來源:股市動態分析 “大股東跨市場套利”的概念,我們在今年1月10日出刊的第二期雜誌封面文章《2015中國股市十大猜想》中即已提出。而觀察代表了產業資本思維的上市公司大股東近期在二級市場上的動向,此種“猜想”顯然已不再停留在“猜想”的層面——大股東跨市場套利時代已然來臨! 不難看出,中信股份減持中信證券、劉永好減持民生銀行,都或多或少透露出了大股東跨市場套利的資本取向,這無疑是“滬港通”背景下的新玩法。並且可以預期的是,未來會有越來越多的上市公司大股東加入到“跨市場套利”的陣營,這一變化趨勢值得投資者認真思考和應對。 跨市場套利:大股東的“專利” “跨市場套利”的操作模式並不複雜,即在同一家上市公司的A股和H股股價存在明顯大幅價差的情況下,賣出股價高的一方,同時買入股價低的一方,進而實現持股數量不變,並賺取兩個市場之間的價格差。 然而,在現實的操作中,上市公司大股東和一般散戶投資者進行同樣的“跨市場套利”,得到的利益卻完全不同。“跨市場套利”更像是為大股東設置的“專利”,一般散戶投資者雖然可以在形式上進行模仿,但卻無法有效的享受其中的好處。究其原因,即在於大股東和一般散戶投資者的持股訴求不同,而A股市場和H股市場的估值體系差異並不容易消除。 對於上市公司大股東而言,其持股的目的首先在於保持對公司的控制權,同時依據持股比例,享有上市公司成長所帶來的價值回報。 那麽,賣出股價高的A股或H股,同時買入相同數量的低價的H股或A股,這樣的等量股票置換不會影響大股東的持股數量。而由於同股同權,大股東持股所擁有的投票權也沒有影響,不會對控制權產生威脅。 這種操作原理簡單明了,對於AH股價相差大的公司,其大股東或實際控制人擁有的套利空間巨大。即使A股市場和H股市場的估值體系差異長期不消除,對大股東或實際控制人而言也沒有影響,其持股比例得到有效鎖定,獲得的分紅收益也沒有變化。 散戶無法模仿的套利機制 理論上,一般散戶投資者也可以模仿這樣的“跨市場套利”,特別是在“滬港通”背景下,操作更為簡便,在一個賬戶里就可以同時完成賣出(買入)A股,同時買入(賣出)H股的操作。 但這樣的模仿顯然有著“形似而神不似”的尷尬——在AH股價差維持不變的情境下,通過這樣的操作雖然能帶來持股數量的增加,但並不能帶來實際利益(持股市值)的增加;而如果在AH股價差進一步擴大的情境下,這樣的操作反而形成了風險點,即投資者很有可能非但無法“套利”,其持股市值反而相對下滑! 以中國石化為例,在2014年12月初,中國石化的A股在6.5元(人民幣)/股附近,而其H股在6.5元(港幣)/股附近,如果投資者進行前述的“跨市場套利”操作,接下來的結果可謂“相當不妙”——中國石化的A股此後持續上行,最高達到7.4元(人民幣)/股,而其H股則一路下行,最低達到5.9元(港幣)/股。 換言之,一般散戶投資者如果要進行AH股的“跨市場套利”,只能是寄望於兩個市場估值體系差異的消除,但這種估值體系差異的消除卻又並非一朝一夕之事,這使得“跨市場套利”模式對一般散戶投資者而言,無異於“紙上談兵”。 同一個玩法,利益與風險完全不同 綜上所述可以看出,“滬港通”時代下的“跨市場套利”之門確實已經打開,但“跨市場套利”雖然只有一個“玩法”,卻又對“玩家”有著明顯的差異化選擇。 對於大股東“玩家”來說,其面對的風險極小,甚至於並不存在風險,但可以獲得的套利利益巨大。 對於一般散戶“玩家”來說,“套利”的空間極小,甚至於談不上實現真正意義的套利,但卻要同時面對AH股價差進一步加劇的風險。 有投資分析人士指,大股東和一般散戶在“滬港通”時代下的地位不平等反而進一步加劇,散戶投資者非但無法有效的進行“跨市場套利”,反而很有可能淪為“被大股東套利”的對象,在估值高的市場上承接大股東減持的籌碼。 哪些股票更有可能出現大股東套利? 近期二級市場上的變化,使得A股市場投資者已經可以初步體會到“大股東跨市場套利”的壓力。 中信證券大股東中國中信股份有限公司(下稱“中信股份”)在1月13日到1月16日間持續減持中信證券A股,套現近百億元。減持公告發布後,中信證券在1月19日以跌停開盤,且全天被巨額跌停封單壓制,至1月20日又再一度恐慌性跌停。 中信證券方面此後表示減持屬於大股東的正常經營決策。而有業內分析人士指出,中信證券AH股價差較大,1月7日時A股甚至較H股溢價超過50%,這無疑促使中信股份判斷中信證券A股“高估”並作出減持A股的安排。 如前所述,一般散戶投資者無法模仿大股東進行“跨市場套利”,反而更應防範大股東“跨市場套利”帶來的減持風險,以免淪為“被套利”的對象。 哪些股票更有可能出現大股東套利? 這個問題並不難於回答,“跨市場套利”建立在AH股存在較大價差的基礎之上,如若價差太小,大股東也並沒有跨市場套利的沖動。 我們在附表中給出了AH股價差大的公司(溢價率超過40%),供投資者參考。 附表:截至1月21日收盤,AH股價格比大於1.5(溢價率超過50%)的“滬港通”公司:

大股東跨市場套利樣本觀察:中信證券、民生銀行 嚴格意義上的“跨市場套利”是指在高估值市場賣出所持股票的同時,在另外一個(低估值)市場等量買入同一公司的股票,從中賺取價差。 但我們的研究發現,大股東的“跨市場套利”也可以在上述“範式”的基礎上出現相當多的變化,即在保持控制地位的前提下,大股東在高估值市場賣出部分持股後,並不一定要同時在低估值市場買入,也可以在相當一段時間後再行買入;又或者在保持控制地位(或戰略地位)的情況下,在低估值市場並不等量的“買回”同一公司的股票(或多買,或少買)。 但不管是怎樣的變通,這樣的操作模式都沒有脫離“大股東跨市場套利”的範疇,即在多種多樣具體的“大股東跨市場套利”操作中,在高估值市場部分賣出持股,是套利操作的“第一步”。 從這樣的角度觀察,中信證券和民生銀行極可能成為滬港通背景下的“大股東跨市場套利”樣本。 中信證券:若套利將凈賺50億 中信證券於1月16日晚間公告,公司第一大股東中國中信股份有限公司(中信股份)於1月13日至16日,減持中信證券合計34813.17萬股,占總股本的3.16%。 按照減持時間的中信證券價格波動區間在31-33元之間計算,中信股份套現約110億元。從減持公告來看,中信股份並未在減持的同時在香港市場增持中信證券,因此可以排除實時套利的可能。 而如果聯系到中信證券12月底發布公告的H股定向增發計劃——擬按照不低於定價日前5個交易日H股香港聯交所收市價平均值80%價格,新增發行不超過15億股新H股。假如中信股份可以在H股市場參與定增,那將意味著中信股份可以在港股市場以約合人民幣18元每股的價格買回中信證券的股份。設若通過這樣的方式增持股份為3.48億股,那麽中信股份仍將保持原有持股比例不變,且該筆操作將凈賺人民幣約50億元! 但從中信證券此前的公告看,H股發行對象擬為“獨立於公司、非公司關聯人士的合格機構、企業和自然人及其他投資者,發行對象擬不超過十名”。因此從公告的文字中看,中信股份並不在此次定增的名單中。 不過,中信股份在未來仍有機會在H股市場上直接買回部分中信證券,從而實現跨市場套利。有分析師認為,中信股份的減持態度表明它判斷中信證券A股已經高估,雖然AH股存在價差,但並不能說中信股份就此認為中信證券的H股已經低估,如果選擇在H股市場“買回”股權,它也完全可以等待更有利的時機和更有吸引力的價格。 民生銀行:減持後可選的套利策略 劉永好於去年12月26日以每股均價10.8元人民幣,出售1.854億股民生銀行A股,套現約20億元。 而另外一個方面,早在去年12月3日開始,安邦保險就不斷的增持民生銀行,至12月25日公告中,其披露的持股已飆升至47.87億股,持股比例升至14.06%。 在減持後,劉永好曾對外界表示,一直以來民生銀行股權分散,過去的近20年民生銀行取得了很好的成績,而面臨新的金融格局,他對於安邦大比例增持民生銀行是好是壞也想了很久。 有觀察者指出,劉永好長期“鐘情”於民生銀行,其部分減持民生銀行很難認定為就此戰略性退出民生銀行。事實上,民生銀行A股股價在2014年12月29日創出上市以來的歷史最高價,而劉永好的減持則發生在12月26日,作為民生銀行這樣一個股權分散的公司的股東之一,劉永好選擇高位減持,不妨可以理解為他對估值的理性判斷。 同時,民生銀行的H股較A股便宜約20%—25%,劉永好在減持民生銀行A股後,可以等待時機在H股市場買入,這也是可選的套利策略。 美國如何監管大股東減持 中信證券大股東精確踩點減持雖然還沒有等來相關部門的調查,但卻也暴露了中國股市在大股東減持問題上的一些制度缺陷。我們不禁要問,美國在這方面的法律是如何規定的呢? 作為全球資本市場中法律較為健全的美國,其在類似大股東減持問題上所形成的一系列法律和規則,或許能給中國股市今後的制度建設提供有益的參考和借鑒,對監管機構重新審視這一問題也會有一定的啟發性。 大股東“限制性證券”須慢走 美國政府在1929 年大股災之後痛定思痛,建立了各種保護公眾投資者的法律和規則。其中,就有1933年頒布的美國《證券法》的《144 號條例》。 實行《144 號條例》的主要影響是使持有上市公司股份超過5%的大股東、公司高級管理層和董事等關聯方以及從關聯方中獲得股票的人,在賣出股票時必須遵守嚴格的慢走和披露程序,而這類股票屬於“限制性證券”。 如果你從公司關聯方中獲得了限制性證券,並想向公眾出售限制性或有控制權的證券,就需要符合《144 號條例》列出的五個條件。 同時滿足五大條件 第一是滿足鎖定期要求。 在你可以向市場出售限制性證券之前,你必須至少持有這些證券一年(在1997 年之前是兩年),這一年的鎖定期開始於購買這些證券並足額付清的時候。鎖定期僅適用於限制性證券。因為在公開市場獲得的證券是非限制性的,所以對在市場購買發行方證券的關聯方來說是沒有鎖定期的。 但是如果關聯方再次出售時,要符合該條例的其他條件。從發行方手中購買額外的證券不會影響先前購買的同類證券的鎖定期。如果你是從其他非關聯方手中購買限制性證券,你可以把非關聯方的鎖定期加入你的鎖定期中。如果是來自關聯方的贈品,則鎖定期開始於購得證券的時間而不是贈送的時間。如果是雇員收到的股票期權,鎖定期通常開始於期權執行的時間而不是給與的時間。 第二是在拋售股票前必須要公布足夠的最新信息。 在出售之前,必須有足夠的關於證券發行方的最新信息。這就意味著發行方必須根據1934 年頒布的《證券交易法》的要求編寫定期財務報表。 第三是滿足交易量規則。 一年鎖定期之後,每3 個月可以出售的股份數額不能超過同類已發行股份的1%或4 周內平均周交易量(如果這一股票在某一交易所或納斯達克交易)的較大者。對於櫃臺交易的股票,包括在OTC 場外市場和粉單市場交易的只能按1%的數額出售。 第四是必須為普通的經紀交易。 此類出售必須在各方面都看作是常規的交易行為,不能做廣告,經紀人不能收取高於正常水平的傭金,以防止利益輸送。賣方或經紀人都不能引誘買方購買這些證券。 第五是填寫通知並上交給SEC(美國證交委)。 在你下賣單的時候,如果3 個月內的交易量大於500 股或總交易額大於10000 美元就必須填寫一份通知——表格144,並上交給SEC。在表格上交後的3個月內必須完成售出交易,如果沒有完成則必須填寫一份修改通知。 如果你不是發行人的關聯方且已持有限制性證券兩年以上,就可以不考慮以上條件而無限制地出售了。而公司的關聯方(上市公司的超過5%的大股東,公司的高級管理層、董事等)則需要在任何時侯都永久性地遵守以上出售條件。 對照美國的法律規定,我們會發現,如果把此次中信證券大股東減持事件放到美國的話,已屬於違規行為,一是因為單次減持3.16%,超過了每3 個月減持數量不能超過已發行股份1%的規定;二是因為中信證券“事後通報”的做法與“事前申報”規定不相符。 來源:股市動態分析 (註:文中觀點僅代表作者看法,僅供參考) |

專利危機·小米啟示錄 中國企業如何應對國際專利訴訟

http://www.xcf.cn/newfortune/texie/201502/t20150227_724278.htm編者按

持續一年有餘的高通反壟斷案終於塵埃落定。

60.88億元的罰款,對於國際芯片巨頭高通來說,只佔其2013年在華市場銷售額的8%。高通乾脆的接受罰款,更證明其完全不擔心此次處罰會影響其壟斷地位,因為在這個戰場,還沒有崛起一家能與之抗衡的市場主體。

不過,我們並不能小覷這次發改委對高通公司反壟斷處罰的意義,因為他終結了高通依靠其市場支配地位,在業內強力推動的「免費反向授權」的專利模式。這對改善國內市場的競爭環境,有著現在還無法估量的深遠影響。

「免費反向授權」的模式,對於讓國內擁有專利儲備的廠商是不得不吃的「霸王餐」,對那些缺乏專利儲備的廠商則是「保護傘」。如今,「霸王餐」和「保護傘」都沒有了,專利的競爭戰場才會真正開始。(鄭升)

專利危機·小米啟示錄 中國企業如何應對國際專利訴訟

《新財富》2015年2月號

異軍突起的中國智能手機軍團,正成為國際專利方瞄準的對象,華為、中興無不遭遇過多起專利訴訟。2014年底,愛立信在印度對小米發起專利訴訟,今年2月,這一案件將再次開庭。無論結果如何,小米的國際化道路都已受阻,其高性價比的策略或由此轉向。隨著「中國製造」向「中國智造」的過渡,越來越多中國企業還將遭遇國際專利糾紛,其中可能不乏「專利流氓」的惡意訴訟。如何應對,值得討論,華為的經驗亦堪借鑑。

楊智全 劉美楠/文

近年,伴隨產業升級和國際化的推進,中國企業遭遇的專利糾紛呈越演越烈之勢,電子、電氣、通信、醫藥等行業都是專利糾紛的高發地。在全球異軍突起的中國智能手機軍團,更成為專利訴訟集中瞄準的對象。身為行業領軍者的華為、中興等,均遭遇專利訴訟的衝擊。被行業巨頭愛立信起訴的小米,更是開始面對艱難時刻。

專利案羈絆小米國際化步伐

在小米估值達到450億美元巔峰之際,愛立信開始對小米動真格了。

2014年12月5日,愛立信在印度提起訴訟,控告小米侵權;12月8日,德里高級法院判決稱,小米侵犯愛立信8項標準必要專利,並下令在當地禁售小米手機。此後經過斡旋,搭載高通芯片的紅米1S得以在印度繼續銷售,使用聯發科芯片的大屏紅米Note則遭到禁售,並且,小米必須為其銷售的每台設備向印度法院預繳100盧比押金。2015年1月28日,小米4也登陸印度。

在市場上,小米手機一直通過高性價比吸引消費者。2012年發佈的小米2定價不及同等配置的三星S4的40%,2014年發佈的小米4價格僅為三星S5的50%。三星的品牌溢價固然是其中價格差異的主要原因之一,但也有觀點認為,小米由於並沒有支付相應的專利費用,才具有性價比優勢。有專利分析師公開表示,以歐美的專利許可費用為參照,如果計入標準必要專利和必要功能專利的費用,則小米手機的成本最高大約要增加50%。這正是小米手機價格僅為同等配置的HTC、三星手機一半的秘密。

公開資料顯示,智能手機專利包括標準必要專利、必要功能專利、個性功能專利等。標準必要專利主要包括2G、3G及LTE通信技術的專利,是手機通訊的必要專利,這部分專利可以在公平、合理、無歧視的原則下向所有人開放。而必要功能專利,指手機必須提供的功能專利,例如操作系統、GPS定位、無線上網、藍牙技術、音視頻播放等。個性功能專利,主要是各手機廠商針對自身客戶特徵而提供的功能,帶有不同廠商特定的風格,包括手機外觀設計、用戶操作界面等。

一般而言,手機的專利糾紛主要集中在標準必要專利和必要功能專利上,個性功能專利的侵權風險最小,不會對手機功能產生實質影響。德里高院的判決,正是指小米侵犯愛立信8項標準必要專利。愛立信在4G/LTE,包括LTE TDD和LTE FDD技術領域,擁有25%的核心專利,其每年在專利上的投入達數十億美元,專利也成為愛立信最賺錢的業務之一。

此前,由於小米使用高通芯片,高通也投資了小米,小米得以憑藉高通專利組合的庇護,特別是高通的專利許可協議,在國內走得順風順水。但是,高通的庇護並不能阻擋所有專利持有方對小米的反擊。在2014年初國家發改委對高通進行反壟斷調查,並於年中基本形成壟斷定論之後,2014年11月,就有華為、中興向小米發出關於專利侵權律師函的消息傳出。

可以說,小米如今面臨的麻煩有點大。2015年2月,愛立信訴小米專利侵權案會在印度再度開庭。可以想像,愛立信勢必全力維權,這或許是其對小米在全球進行專利訴訟的開始。如果小米在這起專利案中敗訴,那麼,其在國際化道路上必然會陷入更多的專利圍攻中。

公開資料顯示,愛立信專利包的許可費為每部手機售價的1.5%。如果再支付摩托羅拉、北電、諾基亞—西門子、阿爾卡特—朗訊、華為、中興的各種專利許可費,小米手機的售價可能將上升10%。在國內手機市場激烈的紅海拚殺中,幾百元的價差對智能機消費意願為2000元左右的國內主流消費者來說,非常敏感。更何況,小米可能涉及的專利糾紛遠超這一比例。

2015年1月,小米Note推出了2799元的64GB版和3299元的頂配版。針對小米高端手機價格的大幅提高,有評論認為,這一方面可能是小米高端戰略的轉型,同時也不排除是小米開始為其專利支出作出價格調整。

但小米很難保證,大幅提價不會造成用戶流失。小米Note的3299元頂配版,價格直逼華為MATE7的高配版,但華為MATE7的火爆是其技術、品牌及質量的綜合反映,與之相比,小米有些「技」不如人。

如果未來小米手機高性價比的優勢不復存在,導致用戶流失,其硬件收入為主的商業模式將受到嚴重威脅,其450億美元的估值和後續融資或也將受到影響。而小米目前仍然需要依靠其商業模式講故事,以維持融資,繼續燒錢,完成其手機生態鏈和云計算的佈局。

普通的國際訴訟都可能拖垮一家普通公司,如果遇上接二連三的國家訴訟,估計小米至少也得脫一層皮。不過雷軍在兩年前就公開表示,專利會成為小米走向海外的最大障礙,他準備打多年的官司。

高通入局小米,成為雷軍最先佈局的妙招。據報導,小米目前已經宣佈把專利申請數量提高到每年3000項,為實現這一目標,無論小米自身還是所參股的智谷聯動、睿創基金等知識產權運營機構,都可以同步快速收購或入股專利公司。但這卻難救當下之急,因此,尋找其他盟友,也成為救急之招。

有評論認為,引入谷歌成為小米股東,或是一步好棋。谷歌除了擁有摩托羅拉大量的手機相關專利外,還多次向IBM收購了不少件專利。小米450億美元的估值,或許也提供了足夠的空間讓谷歌入股。但是,即使小米有這個心,谷歌不一定有這個意。可以預見的是,即使與愛立信的專利糾紛案解決之後,小米的專利之路依舊遙遠。

更為重要的問題是,智能手機硬件領域還有可能出現突破性的技術。不久前,蘋果已經遞交了有關柔性技術的相關專利,而三星2015年將推出曲面手機,如果中國廠商的手機專利跟不上新技術的發展,屆時,小米及其他廠商又會面臨新的挑戰。

在專利問題上,華為的經驗值得包括小米在內的國內企業效仿。華為不僅通過自主研發積累了大量專利,在處理專利糾紛上,也注意積極應對,維護自身權益。

華為如何應對專利訴訟

作為中國企業國際化的一面旗幟,華為的海外銷售收入目前已佔總收入的60%以上。在國際市場的突圍中,華為與海外專利巨頭的短兵相接也常見諸報端。不過相比小米,華為已經在處理各種專利糾紛的過程中積累了豐富的經驗,其應對日益自如。

早在2003年,思科就起訴華為侵犯自身知識產權。隨後華為予以否認,並起訴思科詆毀華為的形象。接著,華為和3Com成立合資公司,由於3Com為這起思科訴訟案作證,一年多後,雙方終於達成和解。華為的借力使力,或是本次和解的關鍵之舉。

2010年7月,摩托羅拉在美國伊利諾斯州北區的地方法院,起訴華為與幾名摩托羅拉的前員工密謀盜竊其最新技術。當時正值諾基亞-西門子公司宣佈以12億美元收購摩托羅拉無線網絡資產之際,由於華為與諾西屬於競爭對手,因此,有人認為,摩托羅拉此舉可能由諾西唆使。

面對訴訟,華為首先予以反駁,2011年1月又在美國發起反訴,表示由於摩托羅拉與華為2000年就已建立合作關係,由華為為其貼牌生產手機,因此,諾西對摩托羅拉無線網絡資產的收購,將會導致華為的技術被洩露給競爭對手,要求推遲此項收購,直至雙方知識產權糾紛解決之後進行。

最終,雙方於2011年4月達成和解,華為同意摩托羅拉支付轉讓費後,將雙方之間的商業合同轉移給諾西,使諾西能獲得及使用華為的保密信息為摩托羅拉通過華為產品和技術在全球部署的網絡提供服務。這開創中國通信企業借助知識產權維權的先河。

在本次訴訟中,華為自身過硬的知識產權成為獲勝的重要砝碼,畢竟打鐵還需自身硬。2014年,華為僅在智能手機領域的研發投入就超過60億元,其在專利技術方面更具戰略眼光,2013年就有高達300多億元的研發費支出,目前華為擁有專利超過2.2萬項。這或許是其在專利糾紛中表現異常強硬的底氣所在,也是能夠和全球專利巨頭愛立信長年結盟的重要基礎。

在華為面對的專利糾紛中,來自同業巨頭的起訴,目的多在於構築競爭的盾牌;與此同時,華為也免不了受到一些專利運營公司旨在獲取巨額賠償的起訴。

2011年,美國專利運營公司—交互數字公司(InterDigital)對華為、中興、諾基亞提起訴訟,指控三家公司侵犯其六項專利。2012年,華為發起針對該公司的反壟斷投訴,並稱交互數字公司向其收取的專利使用費遠高於對蘋果和三星電子的收費標準,而當時中國發改委正在調查交互數字公司是否違反了中國的反壟斷法。2013年,雙方達成和解,相互撤回了相關的起訴。

事實上,像華為這樣走出國門的中國企業,已經被諸多專利方盯上,如果愛立信在小米糾紛案中勝訴,一定會有更多專利「狼群」加入圍獵中國企業這場大餐。其中尤其需要小心的,是一些「專利流氓」。

「專利漁翁」落鉤中國

眾所周知,美國經濟繁榮的一大基石,是對專利等知識產權的重視。據美國商業專利數據庫統計,2014年美國批准的專利總量超過30萬項,同比增長8%,其中,僅IBM一家就獲得7534項美國專利,在全美排名第一。

擁有最多專利的美國,同時也是專利糾紛最多的國家。這些專利糾紛,一部分屬於企業保護自身核心技術的正當防衛,另一部分則來自於被外界稱為「專利流氓」、「專利蟑螂」、「專利鯊魚」的專利運營公司(Non-Practicing Entities,NPEs)的訴訟。

這些專利運營公司往往沒有實體業務,也不發明專利,而是通過專利訴訟賺取利潤。它們的商業模式大致是:通常直接或通過子公司從其他公司、研究機構或個人發明者手上收購專利的所有權和使用權,並通過發放名下專利技術的使用權獲取收入,一旦發現某家公司的技術涉及其所擁有的專利,則對其發起訴訟狙擊,以獲取賠償和授權費;此外,它們還協助專利持有人進行專利組合的管理與訴訟,如通過發放許可取得收入、對未經授權的使用者採取訴訟等措施,並進行利潤分成。

目前,這些專利運營公司主要通過三種商業模式服務合作夥伴:合作模式、混合合作模式、購買模式(附圖)。所謂合作模式,指雙方在扣除法律費用、其他許可和執法費用後,所得淨利潤按約定比例分成,針對的合作夥伴包括各大公司、研究實驗室、大學及個人發明者。

(點擊圖片查看大圖)

所謂混合合作模式,指專利運營公司在前期預付專利權人相關使用費,再扣除訴訟及其他費用後,與合作夥伴對所得利潤按約定進行分成。

所謂購買模式,指專利運營公司全資購買某項專利,100%擁有相關收益,針對的合作夥伴包括破產公司、在風投控制下發展有限的公司等。

對於專利運營公司而言,最大的成本支出包括支付給專利人的許可費用(非購買模式下)、購買專利的費用(購買模式下)、法律訴訟費、專利註冊及相關費用。此外,這類公司的人員開支及營銷費用支出也比較高,這與他們對員工的專業技能高要求相關,也與其商業模式相關,如必須派人到全球各地調查和維權。

由於不少企業為避免陷入天長日久、耗費精力的官司,往往在面對訴訟時選擇和解了事,這更加助長了專利運營產業的發展。根據美國專利研究公司Patent Freedom的統計,截至2014年7月,美國共有超過830家專利運營公司,其中有48家公司擁有超過100項有效專利,比較著名的有高智(Intellectual Ventures)、交互數字(InterDigital)、阿卡西亞等公司(表1)。它們之中,不乏一些上市公司。

1979年以來,這些專利運營公司已經對超過11000家公司發起了14000多起專利訴訟,總共涉及35000起事件,蘋果、三星、AT&T等高知名度的大型科技公司更是它們的重點攻擊對象(表2),一些訴訟涉及的賠償金額動輒數以億美元計。近年,專利運營公司的攻擊已開始向各行各業、各種規模的企業蔓延,百貨公司、飯店均不能倖免。

客觀上說,專利保護是一柄雙刃劍。強有力的專利保護有助於激勵創新,推動經濟發展,因此,發明家及專利擁有者應該得到公平的回報。然而,對於既有專利,尤其是低質量或涉及壟斷的專利進行過度保護,也會阻礙技術的進一步創新。

這些擁有比較完善商業模式的專利經營公司的出現,同樣如一柄雙刃劍。一方面,它們的存在,使得那些擁有專利的公司可以通過授權,騰出更多的精力放到經營上,同時打擊那些不法的競爭者,以保護自己的利益。另一方面,一些專利運營公司通過濫訴行為,勒索高額賠償和專利授權費,也會嚴重干擾企業和產業的發展。

因此,歐美等注重知識產權保護的地區都在逐步對一些「專利流氓」行為進行限制,譬如,2011年9月16日奧巴馬簽署的《美國發明法案》(《America Invents Act》),禁止在單一訴訟中狀告多個侵權對象;2013年,奧巴馬再次發佈5項行政令,提出明確專利申請者和所有者的背景、限制功利性的專利申請、鼓勵專利下游使用者的發展等要求。

由於逐步受到限制,加之各大科技巨頭的專利意識越來越強,專利運營公司依靠訴訟盈利之途並不順暢,收入並不穩定。與此同時,雖然這些專利運營公司的專利池中擁有多項專利,但其中一些專利隨技術的進步也在不斷貶值。為了拓展收入來源,越來越多的歐美「專利漁翁」已經開始將目光瞄準了新興市場,尤其是日益崛起的中國企業。當企業產品開始出口或發展初具規模時,「專利流氓」通常會突然發起起訴。

應對國際專利糾紛之策:直面訴訟,做好規劃

2014年12月,世界知識產權組織(WIPO)在日內瓦發佈的《2014世界知識產權指數》顯示,全球專利年申請量繼2013年再度強勁增長,這主要得益於中國專利申請快速增長的勢頭,在全世界近260萬件專利申請中,約有1/3是中國提交的,其次是美國和日本。從全球專利申請類別看,計算機技術比例最高,佔總量的7.6%,其後是電氣機械、測量、數字通信和醫療技術,中國專利申請也主要集中在計算機技術領域。

這一數據無疑顯示,隨著「中國製造」向「中國智造」的過渡,越來越多中國企業開始加大知識產權投入。但儘管如此,由於中國企業起步較晚、研發力量相對薄弱,很多知識產權受制於人,因此,其在初成規模、加快走出國門之際,正遭遇越來越多的專利糾紛。

中國企業屢遭國際專利大鱷的訴訟襲擾,不僅牽扯大量精力,一旦敗訴,還要支付訴訟費用以及巨額的侵權賠償金、未來的授權費用,巨大的資金成本甚至有可能使企業徹底喪失競爭機會。這將成為中國企業「不能承受之重」。那麼,企業應當如何應對國際專利糾紛?

首先,從華為的經驗看,企業遇上專利糾紛,應積極對待,而非避而不見,並要認真評估自身是否存在侵權事實。很多企業在發展初期就會收到專利方的警告,比如,幾年前愛立信就對小米發出了專利警告,如果那個時候這一問題能夠解決,或許成本會比現在少得多。不過也有人認為,雷軍先將企業迅速做大、提高估值後再用錢來解決專利問題,或者是他的智慧之處。

其次,很多專利糾紛都以和解告終,畢竟訴訟是為了商業利益,當然不排除一些企業是為了打壓對手,從戰略上攪亂對方部署。因此,一旦在專利訴訟中涉及侵權,被告方應該仔細評估對方的標的值是否合理,是否存在惡意過多要價。在摸清楚對方底牌後,制定最佳的訴訟策略和解決方法。

第三,在遭遇國際專利糾紛時,個體的力量往往顯得很弱小,此時,國內企業可以結成聯盟或通過行業協會出面來解決糾紛,特別是對那些索價過高的訴訟,此舉往往能夠起到積極的作用。

對於企業而言,當然最好是避免專利糾紛,及早進行專利規劃,不失為明智之舉。在產品的最初設計中,企業應當充分考慮專利問題,規避他人的專利;在分析競爭對手的專利範圍和發展方向後,應當從自身優勢出發,確定好自身的定位和策略。由於專利研發是一項長期戰略,其成本和短期效益或不成正比,企業需要進行認真權衡,如果所在領域必須高度重視研發,則應致力於構建鼓勵創新的機制和文化。

對創新型生產企業而言,專利有多重要,小米其實已給出了答案。無論小米的商業模式有多巧妙,但最終還是要回到起點問題—專利。在專利成為一柄雙刃劍的情況下,無論是華為的自主研發模式,還是專利交易模式,都可以成為中國企業選擇的專利戰略。

對此,一位資深的專利訴訟律師給出了一些建議:對於中國企業高管而言,第一,需要直接深度參與涉及知識產權問題的交易;第二,應當擴展溝通渠道,與經驗豐富的國外企業高管建立信任,分享經驗。借助中國企業的優勢和國外企業尋求與中國合作夥伴發展緊密關係的願望,中國企業完全有可能在較短時間內找到與國外企業進行專利合作的機會。

長遠看,中國經濟的轉型,需要大力保護知識產權,政府除了完善法律法規外,還應鼓勵市場形成活躍的知識產權交易體系。就這一角度而言,專利運營公司的作用也不可忽視。在專利運營的過程中,交易各方往往有天然的動機尋求有信任關係的合作者,減少交易風險。

同時,政府可以放鬆中國企業出售其專利的限制,允許和支持國內企業把自己不需要的專利,以合理的價格出售給其他企業或者外方,不應僅僅因為擔心企業經驗不足導致部分專利轉讓價格過低而束手束腳。

鑑於目前中國企業面臨較高的訴訟風險,全部以高額對價購買專利來保護自己未免不現實。為了保護中國企業利益,政府也需要在專利預警方面進行更多的工作,而且應當注意吸收類似地區的經驗,抓住核心問題投入資源,幫助企業解決當務之急。

對於本文內容您有任何評論或欲查看其他資本圈精英評論,請下載並登錄「新財富酷魚」和我們互動。

飛利浦LED事業被陸企購併 全球專利聯盟瓦解 中國LED狂人出手 台廠失優勢

| ||||||

飛利浦將旗下LED事業賣給中國金沙江創投的消息掀起產業地震,此舉讓過去封閉的五大專利聯盟崩潰;而買主金沙江集團創辦人伍伸俊,若能成功整合飛利浦資源、壯大中國廠商實力,台廠的壓力將更加沉重。 撰文‧周品均 三月三十一日,飛利浦將旗下LED事業Lumileds與汽車照明事業,以三十三億美元出售給中國金沙江創投(GO Scale Capital),向全球LED產業投下一記震撼彈。消息一出,台灣LED股價成了重災區,台灣LED公司晶電甚至打入跌停板;反觀中國LED股卻展現慶祝行情,LED產業前兩大集團三安光電、德豪潤達股價連兩日走揚。 一則出售事業體消息,為何震撼台灣LED產業? 事實上,作為全球前五大LED公司的飛利浦,要求售Lumileds與汽車照明事業去年中旬就已傳出;就在近一年的找尋買家與協議過程中,數度傳出飛利浦屬意賣給過去曾向飛利浦收購半導體事業部(現為恩智浦半導體)的私募基金KKR。然而,令業內人士驚訝的是,最後得標的買主金沙江創投,竟然來自中國。 主導專利 搶單優勢大增這不僅意味飛利浦供應鏈廠商如台廠晶電,未來可能會受到供應鏈改變的衝擊,更讓業內人士憂心的是專利權問題。LEDinside 研究協理儲于超直言,這次飛利浦與金沙江的交易,「讓中國LED廠商有機會解決專利問題,跨足海外。」過去,全球五大LED廠商豐田合成(Toyoda Gosei)、日亞化(Nichia)、科銳(Cree)、歐司朗(OSRAM)與飛利浦(Philips Lumileds),透過專利交互授權鞏固市場;想要將產品銷往全球的LED廠商,就必須與五大LED廠進行專利授權。台灣LED廠商中,又以晶電的專利保護最為健全,與豐田合成及飛利浦都有專利交互授權;相較之下,中國的LED公司甚少與五大LED廠進行專利交互授權。 「透過授權,中國廠商也可以有專利保護,問題出在成本,中國廠商是否願意不計成本與五大廠商進行授權。」晶電副總經理張世賢不諱言。也就是說,即使中國廠商很會利用降價搶單的優勢,在沒有專利傘的保護下,中國廠商將產品銷往海外,就有遭受專利訴訟的風險。 然而,這個情況將隨著金沙江創投買下這五大陣營之一的飛利浦Lumileds,出現劇變。 金沙江創投拿下Lumileds八成股權後,等於攻下五大專利陣營中的一方之霸,更有長期觀察中國LED產業的分析師直言:「原有五大專利同盟構成的體系崩潰了。」意味過去飛利浦 Lumileds手中不少掐住對手咽喉的專利,將由金沙江主導;而中國LED廠商未來透過與金沙江的專利授權,將可望打破一直被阻擋在國際市場之外的專利壁壘。 以小搏大 將中國推上國際金沙江創投打敗全球對手搶親成功,業內人士以「以小搏大」來形容這樁親事。而主導這樁引發全球LED產業震撼購併案的人是他——金沙江創始人之一伍伸俊。 伍伸俊在中國投資界是大老級的人物,有麻省理工大學斯隆管理學院MBA學歷的他,對半導體與LED產業情有獨鍾,這次以三十三億美元吃下飛利浦Lumileds八成股權的案子,也並非他在LED產業首次出擊。 自二○○六年開始,伍伸俊就積極跨入LED產業,九年來,他主導投資中國磊晶廠晶能光電與太時芯光、封裝廠易美芯光、照明廠大連三維與上舜照明,上游到下游布局完整。 伍伸俊也從不掩飾自己對LED產業的雄心,「不管是奇異(GE)、科銳,還是飛利浦,我會將所有競爭者都打趴在地。」他曾志得意滿地說過。 但即使擁有LED從上游到下游完整的供應鏈,伍伸俊旗下的LED公司,近年來仍無法與三安集團與德豪潤達集團比拚,更不用說中國之外的對手,這也促成他此次參與飛利浦出售事業體一案的決心。 伍伸俊買下飛利浦Lumileds後對外說明:「飛利浦未來與晶能不是競爭關係,是合作關係,通過合作研發,促進國內照明產業發展,走向國際。」他甚至用台積電與飛利浦過去的歷史發展期許自己,強調「買下飛利浦Lumileds是難得的機會,能快速取得先進的生產技術與很好的客戶群,最好的案例是台灣的台積電,從一個小公司透過飛利浦技術發展,到現在成為巨大的企業。」有了飛利浦的專利、技術與客戶的伍伸俊,是否能成功整合集團資源,完成他將中國LED產業推上國際的夢想,全球LED產業都密切關注。但可以確定的是,他下的這步棋,確實為中國LED公司在國際市場增添了不少實力與話語權,對於原本就與中國LED廠商激烈競爭的台廠,無疑敲響了一記警鐘。 伍伸俊 現職:金沙江創投董事總經理經歷:上海北電半導體總經理、 亞洲無線科技創始人 學歷:麻省理工大學斯隆管理學院MBA 投資版圖:波士頓電池 、晶能光電、易美芯光、 慧智微電子、 深圳國微、上舜照明 中國攻破LED專利堡壘 台廠將受衝擊 過去,包含飛利浦在內的全球五大LED廠,彼此透過專利交互授權鞏固市場;如今,中國金沙江創投買下飛利浦旗下LED事業,未來將主導飛利浦手上的專利,幫中國LED廠打入一直被阻擋在外的堡壘;而與中國競爭激烈的台廠如晶電,勢必遭受衝擊。 豐田合成 (Toyoda Gosei) 日亞化(Nichia) 歐司朗 (OSRAM) 科銳 (Cree) 飛利浦 (Philips Lumileds) | ||||||

廢除港交所的專利壟斷(2015/4/16)

| ||||||

乘着「滬港通」北水南下之勢,復對「深港通」有所憧憬,港股陷入瘋癲狀態,成交額逼近三千億元之數。港交所壟斷股票買賣,是最大贏家;其股價創下八年新高,成為舉世市值最大的證券交易所。政府持有5.77%港交所的股權,是最大的單一股東,賬面賺了不少,自不待言。 港交所是一盤絕對專利壟斷的生意。除了法律賦予證券、期貨買賣及結算的專利權,更有明文禁制任何人以「交易所」為招牌。為免其壟斷地位受到挑戰,政府還特別在競爭法條例中給予豁免。香港標榜市場自由經濟,卻刻意鞏固港交所的壟斷地位,此又不無諷刺。既為保護周全的獨市生意,港交所理應利潤驕人,股價標青吧?事實卻又不然。譬如跟同是有專營權的公用股中電比,港交所股價的表現便參差得多。港府在○七年九月入市增持,平均價為每股一百五十四元。直至去年四月李克強公布「滬港通」,其股價便在那個水平浮沉,未見特別有起色;踏入今年三月才真的發足飆升。港交所顯然未有善用其壟斷地位為股東謀求最大利益。 何以故?從一些基本數據可以窺其一二。○九年,港交所的營業額為六十四億多元,到去年上升至九十一億多元,增幅為四成二。同期其行政費用從四億九千多萬元飆升至近十二億六千萬元,升幅為一點六倍;增幅是四倍於營業額!生意沒有增加多少,編制可大肆擴張,結果?五年下來,純利只多了9%。股價有欠表現,合理啊。於此可見,股東沒有因港交所的絕對壟斷地位而得益,管理層可臃腫而自肥——總裁李小加去年的薪酬超過四千萬元,同期,中電的營業額大港交所十倍,而其總裁的薪酬為一千九百萬元。港府的持股量不算多,卻操控其董事局:主席由特首任命,十三名董事中七名由政府委任。若非政府刻意縱容,管理層又焉敢肆意自肥。港交所壟斷專利固然對股東無益,對投資者更是不利。一一年,滙豐試圖為客戶提供「股票對盤」(StockMax)平台,保證價格不會比經港交所買賣差,而大有可能更為有利。港交所經不起此少少衝擊,馬上加以撲殺。完全不受挑戰考驗,那又何以振作有為,推動金融業的發展?既然無須面對競爭,除了努力擴充編制蠶食股東利益,便是仰人鼻息,等北京不知什麼時候賜個「滬港通」、「深港通」,便歡天喜地謝主隆恩。對這樣的獨市生意,還可以有別的期望嗎?港交所不思進取、臃腫自肥,政府難辭其咎。不從出售股權入手,廢除其專利,讓港交所面對競爭,金融業又何來希望更上層樓? | ||||||

國產手機將打專利內戰?誰將會被圍剿

來源: http://www.yicai.com/news/2015/06/4631979.html國產手機將打專利內戰?誰將會被圍剿

第一財經日報 李娜 2015-06-14 21:43:00

近日,長期接觸國產手機廠商的手機中國聯盟秘書長王艷輝透露,在本月內,一家知名本土手機品牌的專利代理公司將於近期起訴另一本土知名品牌。在他看來,隨著發改委反壟斷調查高通的結束,大陸手機專利戰真的要來了。

“高通反壟斷”案件引發的蝴蝶效應正在顯現。

近日,長期接觸國產手機廠商的手機中國聯盟秘書長王艷輝透露,在本月內,一家知名本土手機品牌的專利代理公司將於近期起訴另一本土知名品牌。在他看來,隨著發改委反壟斷調查高通的結束,大陸手機專利戰真的要來了。

“目前尚不方便透露雙方的名字。”王艷輝對《第一財經日報》表示,發改委對高通反壟斷調查客觀上迫使高通取消了之前的免費反授權,為本土手機品牌之 間的專利戰掃清了障礙,之前由於大陸手機被迫向高通免費反授權,也就失去了利用手中專利起訴競爭對手的權利,如今打破枷鎖,專利內戰是早晚的事。

專利價值重估

高通專利案結束後,由於專利本身的複雜性,對於中小手機廠商來說,仍處於較為被動的狀態。

“現在的狀態就是等待一個清晰的局面出現,但在那之前需要一段時間的博弈和談判。”一位品牌手機廠商的負責人對本報記者如是說。

《第一財經日報》此前的高通系列報道中曾經描述過手機廠商與高通之間的合作過程:一家配合調查的手機企業與高通簽署的標準合同中,相關條款非常複雜,但大致包含兩大塊內容:每部手機需要支付的費用;一次性支付給高通的許可費。

前者分有大約十個價位比例檔次,按照賣出手機數量來計算收取比例,算法非常複雜。後者由於每個企業實力不一樣,所具有的專利重要性不一樣,對高通的價值不一樣,所需要付給高通的許可費用也有所不同。

簡單說,就是比如A公司有10個專利,B公司有同樣重要的5個專利,那麽A與B之間簽署交互許可協定,B僅需付給A公司5個專利的使用費用。但是高通強勢的原因在於,持有的所有專利是最基礎的專利,因此在談判中,有很強的話語權。

顯然,對於像華為、中興這樣在專利上有較強儲備的國產手機廠商來說,話語權會得以加強,而更多的中小企業則處於等待過程中。

有知識產權相關的律師此前曾對本報記者表示,在新的談判中,如何確立新的交叉授權條款,評估中興、華為這類專利儲備較多企業的專利包所占比重,是判斷本次反壟斷處罰是否能夠真正改變高通生態鏈的關鍵所在。

數據顯示,截至2014年11月,華為獲得的專利授權量近3萬件。截至2013年底,中興通訊在全球專利擁有量超過5.2萬件,累計專利授權量已超過1.6萬件。但強勢的高通方在交叉許可合同中,對華為、中興兩家廠商所擁有的專利包的價值評估幾乎為零。

目前據本報記者了解,華為已經與高通重新簽訂了授權協議。

誰會成為圍剿對象?

事實上,專利從去年開始就成為國產手機廠商圈內熱議的話題之一。目前國內手機市場放眼望去,拼外形、拼工藝、拼配置、拼價格的硬件戰已經越來越沒看點,當產品同質化已成為不可避免的趨勢時,廠商亟需一個新的營銷點,而專利則是一把利器。對於在專利上逐漸獲得話語權的廠商來說,是否會針對專利問題在未來發起訴訟,實際上暫時仍未有明確態度。

中興方面對《第一財經日報》記者表示,尚未聽到內部有關於向本土廠商訴訟的說法。但對於是否會發函針對專利問題開打,中興實際上並無正面回應。

有接近中興人士對本報記者表示,有知識產權的公司應該享受專利紅利,而專利缺失的公司也必須為自己的短板買單,當然,專利領先者也不能放松,競爭才剛剛開始。言下之意,未來中興並不會放棄專利訴訟的權利。

而中興旗下品牌努比亞總裁里強則講得更加直白:關於專利技術,國內廠商打個招呼,學習、借鑒都沒有問題,但是國際廠商打了招呼也不行。

“我們對國內手機廠商的態度是比較寬容的,抄襲一項技術可能會比較簡單,看一看參數就可以,但這並不意味著要將我們所擁有的技術進行制約,這樣也不利於行業的發展。比如我們做了無邊框,圍繞無邊框它的交互和後續布局了500多項專利,但真的會把國內其他廠商無邊框的路堵死嗎?我們最重要的是抓住這個機遇把中國手機做起來。”里強對本報記者如是說。

華為相關發言人14日對本報記者表示,華為IPR的首要任務是保衛自身業務安全,構築公平健康的商業環境,不會因為高通條款的問題而向國內廠商提起訴訟。

前不久,小米突然對外宣布引進高通大中華區總裁王翔,被業內視為專利攻防戰的一步。

對此,王艷輝認為專利訴訟近幾年未曾間斷,不過真正來自大陸手機品牌之間的專利戰一直沒有發生,如果本土手機專利戰真的爆發,對中國手機產業將產生重大影響。

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

Next Page