- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

國家林業局自然保護區研究中心創始人細數“切膚之痛” 自然保護區:數量掛帥六十年,該改革了

來源: http://www.infzm.com/content/120629

陳建偉(李欣/圖)

由於自然保護區單純追求數量、不求質量的錯誤傾向,一刀切的管理方式沒有得到及時糾正,管理上多頭伸手、部門利益沖突升級,對保護區指導不力、投資不足,到本世紀,自然保護區建設處於緩慢發展甚至停頓狀態,有些地方甚至出現了倒退。

1956年,中國第一個自然保護區——廣東鼎湖山自然保護區建立,如今,全國已建成兩千余個自然保護區,占國土面積16%,然而卻爭論不斷、風波不止。

2016年,中國首個國家公園——三江源國家公園啟動試點,邁出體制改革第一步。

“現在是只顧著做國家公園,對中國自然保護區60年的經驗教訓沒有認真總結。”2016年10月18日,國家林業局自然保護區研究中心及北京林業大學自然保護區學院的創始人陳建偉向南方周末記者談到,對於過去60年中,自然保護區劃建依靠地方積極性、數量及面積掛帥、未及時進行分級分類分區管理等弊病,他有“切膚之痛”。

陳建偉曾任原林業部野生動植物保護司副司長、國家林業局野生動植物與自然保護區管理司巡視員。這位“學者型官員”在退休後首次接受媒體專訪,作為自然保護區發展的親歷者和見證者,他希望未來國家公園體制的建設能少走彎路。

數量上的3次“高潮”

南方周末:60年一路過來,中國自然保護區發展經過了哪些階段?

陳建偉:中國自然保護區從零開始,發展到現在這麽大規模,在世界上是沒有先例的。保護區建設總體上是在曲折中發展前進,可以分為三個階段。

第一個高潮是新中國成立初期,1956年鼎湖山自然保護區建立後,我國在9年間相繼建立了18處自然保護區,除鼎湖山隸屬於中國科學院管理,其余都歸林業部管理。這個進程到“文化大革命”被打斷,已建設的保護區大部分在低水平上維持或者名存實亡,甚至遭到破壞。這算是起步階段。

從1979年起,一直到上世紀90年代初期,由於國家的改革開放政策,自然保護區事業開始走上正軌,各地新建如雨後春筍。這一時期,自然保護區條例等國家法律法規的頒布和實施,加上當時中國加入了《生物多樣性公約》等一些國際環境公約,促使我國自然保護區的發展和建設達到前所未有的高潮。這是第二高潮階段,也稱發展階段。

1990年代中後期,經濟快速發展也給我國生態環境造成了嚴重破壞,國家啟動了一系列生態環境建設重大工程,如天然林保護工程、退耕還林工程、野生動植物保護和自然保護區建設工程等。各主管部門的指導思想也有所轉變,開始借鑒國外的先進做法和經驗,各地又陸續新建了一大批自然保護區。

南方周末:那麽,現在我們屬於哪個階段?

陳建偉:記得1997年《中國自然保護區發展規劃綱要(1996-2010年)》提出,到2000年自然保護區面積要占國土面積達9%左右,到2010年要達到10%的目標。而實際上早就遠遠超出規劃預期的目標。截至2000年底,全國自然保護區就占國土面積12.4%。2010年,中國自然保護區已經發展到2541處,約占全國陸地國土面積的14.7%。每個十年期都比規劃目標高出3-4個百分點。

到了上世紀末本世紀初,由於自然保護區建設指導思想上出現的單純追求數量、不求質量的錯誤傾向,一刀切的管理方式沒有得到及時糾正,管理上出現多頭伸手、部門利益沖突升級,對保護區指導不力、投資不足等與國家社會經濟發展形勢相悖的情況。到本世紀,自然保護區建設處於緩慢發展甚至停頓狀態,有些地方甚至出現了倒退。到現在,我們可以說是進入了低谷期,亟待改革。

搶救性保護的遺留問題

南方周末:我國自然保護區面積占到國土面積的16%左右,高於世界平均水平。但有一種評價是“只畫圈、不落地”,你怎麽看?

陳建偉:這個說法是片面的,或者說是錯誤的。中國的自然保護區從零開始,其發展是有歷史背景的,不能脫離當時的社會環境,更不能完全用現在的眼光去衡量過去的老保護區。

自然保護區建設初期,社會經濟發展、文明程度、保護區建設規範和要求都不高,保護區建設處於較低水平。改革開放以後,社會經濟高速發展,到處搞開發,生態環境破壞得很厲害。科學家和做這項工作的人都希望要趕快搶救,加上地方劃建保護區的熱情,那時候劃的保護區很多確實有點跑馬占地的意思,也是沒有條件要求這麽多,屬於搶救性保護。搶救性保護在那個時代確實起到了很重要的保護作用。

南方周末:搶救性保護遺留了哪些問題?現在有一些保護區區劃調整,理由之一便是以前規劃不合理。

陳建偉:應該說管理是粗放的,很多保護區批準建立之後,人員、經費不落實,存在缺乏資源本底調查、規劃水平低等問題。但基本到位的是主流。確實也有一部分保護區,尤其是很多地方級保護區是“劃而不管”,邊界不清楚、權屬不清楚,特別是在南方集體林區的保護區問題更嚴重。

當時保護區的規劃處於較低水平。有的規劃不合理,出現了把村莊、廟宇、人們生產生活需要的公共設施等都圈進來,甚至還放在核心區、緩沖區里的做法。對這些保護區進行調整是必需的,應該的。但是,有些保護區和地方政府借口當初規劃不合理,區劃調整其實是為了資源的開發利用,這種現象後來越來越多,爭論也越來越激烈。

南方周末:你說搶救性保護導致缺乏資源本底調查。過去中國自然保護區本底不清一直飽受詬病,現狀如何?

陳建偉:我國現在的自然保護區本底,可以說是基本清楚的,尤其是國家級自然保護區。當然也有些保護區不完全清楚,但不是主流。

從上世紀末起,每年新申報的國家級自然保護區,在申報時必須提交自然資源綜合考察報告,很厚的一本,資源本底基本就清楚了。現在的保護區評審已經走上正軌,有這個才有資格申報國家級保護區。現在有的省級保護區也這樣做,但不敢說每個保護區都這樣,尤其是老保護區,各地發展不平衡。

上個世紀90年代開始的中國第一次野生動物調查和第一次野生植物調查,我都是技術總負責。那是全國性調查,保護區本底資源情況肯定是調查的重點,它含在全國調查里面。現在第二次全國野生動物、植物調查都搞完了,所以還不能完全說保護區資源本底不清,尤其是新建立和新升格的保護區不會。

但你要說自然保護區本底都非常清楚,我們又還缺乏統一規範的、準確細致的、所有物種都匯總起來的數據本底庫。因為基礎工作參差不齊,調查方法不一樣得來的數據就不一樣。

南方周末:在其他國家有沒有這樣的數據庫?

陳建偉:也沒有。我了解過很多國家,只要是大一點的國家都沒有這樣的數據庫,像我們這樣搞全國野生動物調查的都非常罕見。

國家級保護區應是處級單位

南方周末:中國還有七千多萬人口每天收入在1美元以下,而且大都集中在保護區附近,消除貧困的壓力非常大。應如何處理好保護區與社區發展的關系?

陳建偉:社區工作是保護區的五大職能之一,是必須要做好的。我們也強調保護區的發展和保護要靠社區支持,保護區發展了也帶動周邊一起發展,形成利益共同體。老百姓覺得保護區給他帶來了利益,就願意維護他,這比去和保護區爭地、爭資源得到的更多、更好,誰不擁護你搞保護?

南方周末:但是,像在保護區里面開礦這樣將資源轉化為錢的行為,一直很難制止。

陳建偉:保護區開礦不是沒有原因的。有些是保護區成立時,把本來就有的礦區給劃進來了。還有一種情況是保護區成立以後,因為地方經濟要發展就忽視了對保護區的管理,或者是保護區地界不清楚,或者鉆空子開礦。老百姓要脫貧,地方政府要增加財政收入,這種保護和發展之間的矛盾沖突到現在依然非常厲害。

南方周末:面對地方政府發展經濟的壓力,有的保護區層級太低,說不上話。

陳建偉:從根子上來講,保護區保護的野生動植物、生態系統是國家的、全民的,只有站在國家層面才能準確理解。比如大象在中國非常少,只有西雙版納和南滾河有一點。對於國家來講,它是國家一級保護動物。但對於西雙版納來講,當地人就覺得大象太多了,毀壞莊稼、經常傷人。他們不需要這麽多大象,年年搞人大提案,這完全可以理解。所以,國家需要保護的,國家就必須出錢出力把它保護住,還應該給為此作出犧牲的當地政府和老百姓補償。

這就是地方和中央的博弈。保護區如果層級太低,就容易受到條條塊塊中“塊塊”這一方面的束縛。從國家林業局而言,我們提出要求,凡是國家級保護區都要是處級單位,一把手和縣長是平級的。這樣一旦在縣里出現發展和保護的沖突,不至於連縣長的面都見不著,覺得你是我任命的,一天到晚講保護影響我的經濟發展。

我覺得,現在特別是國家級自然保護區需要垂直管理,加強“條條”方面的聯系,但很難推動。國家林業局管那麽多保護區,也只能是“要求”國家級保護區是處級單位。有的省做得很好,比如廣東。但有的省不行,層級很低。

南方周末:你發表的文章中寫道,“中國的自然保護區空間分配不均,大部分在中西部,保護區還呈現一個孤島的態勢”,為什麽會造成這種不均衡?

陳建偉:我們總結保護區發展經驗里有一條,以前的保護區劃建更多是依靠地方的積極性,中央來支持。我覺得這是有問題的。

以後保護區建設應該把更多權力拿到中央,讓中央來統一規劃,打破不平衡。中國那麽多保護區,占國土面積的比例已經高於世界平均水平了,但是有些真正該保護的還沒有保護住,而有些又重複了。中國大熊貓國家級的保護區就有六十多個,一個一個都擠在一起了,而有的珍稀物種保護區卻很少甚至沒有。東西部不均衡,物種不均衡,生態系統不均衡。解決不均衡要靠國家統一意誌,不能完全靠地方。

中央應設國家公園局

南方周末:60年來,保護區管理體制發生過哪些改變?

陳建偉:實際上,管理體制經歷了林業部門做、林業部門獨大,到各資源管理部門(包括農業、地礦、水利、海洋等)在做,還是林業最大。再到1994年12月《中華人民共和國自然保護區條例》頒布後,環保部門負責全國自然保護區的綜合管理,而其他資源管理部門在各自的職責範圍內,主管有關的自然保護區這樣一種形式,實行綜合管理與分部門管理相結合的管理體制。但自始至終,林業部門管理的自然保護區無論從數量還是面積,都是占全國的大多數。

南方周末:保護區到底歸哪個部門管比較合適?

陳建偉:林業部門畢竟只是一個資源部門。有的保護區既涉及農水又涉及森林,保護範圍包括林區內和林區外,保護對象有水生動物也有陸生動物。這樣需要跨資源部門,部門與部門是平行的,之間必然有隔閡有爭議,也有部門利益在里面,這是資源部門管理自然保護區的弊病。中央確實需要有一個綜合部門來監督,來綜合協調。

南方周末:三江源國家公園在試點期間,由中央政府委托青海省政府代為管理。試點結束後,它會由哪個部門主管?

陳建偉:國家公園的頂層設計目前還不明朗,中央沒有明確意見,試點也還在探索。

南方周末:你的建議是什麽?

陳建偉:從以往我國自然保護區的管理的歷程來總結,參考世界其他國家的經驗和教訓,國家公園應該由一個部門來管理,而且是垂直管理。這樣能更好體現國家意誌,而且在執法方面,在人權、財權、事權方面能貫徹到底。

南方周末:應該是一個全新的部門嗎?

陳建偉:中央起碼應該設立一個國家公園局,也許是直屬局,也許是部管局。我說的是一個廣義的國家公園體制的概念,這個體系應該包括不同管理力度、不同嚴格程度、有不同政策支撐的保護地。現在各個部門在做的森林公園、濕地公園、荒漠公園、地質公園、風景名勝區等等都應該包括在內,它們的基礎都是保護。這些和國家公園、自然保護區加在一起,構成一個國家公園體系,也就是保護地體系。這個體系應該由中央設立一個部門來統一規劃、統一協調、統一管理,當然要分層級,分該國家管的和該地方管的。

分級分類分區管理

南方周末:從自然保護區到國家公園,希望解決的問題是什麽?

陳建偉:建立國家公園體制,是時代對於中國保護地建設和發展的客觀要求,也是對我們過去自然保護區建設沒有搞分級分類分區管理的反證。

中國自然保護區是一刀切管理,只分核心區、試驗區、緩沖區。它不管保護區的主要保護對象是什麽,是嚴格保護一草一木不動還是可以靈活一點?季節性遷徙的鳥類保護區怎麽辦?全國兩千多個自然保護區,占國土面積的16%,都是按照一個嚴格保護的框框——自然保護區條例來管理的,你想一想,多麽不符合國情?

南方周末:改革的重點是什麽?

陳建偉:中國自然保護區必須分級分類分區管理。所謂分級,就是中央的事情中央管,地方的事情地方管。

分類管理就是根據不同的保護對象和不同的保護目標,把保護區分成不同的類型進行管理。最典型的就是陜西漢中的朱鹮保護區,當時在洋縣發現7只,現在有兩千多只了,是很成功的案例。如果按照自然保護區條例來管理,肯定會把朱鹮管死,因為這個物種和人的生活休戚相關,朱鹮喜歡在溝溪里面尤其在冷水田里覓食,在村莊後面的大樹上棲息,這是它的生活習性。按照條例,你在朱鹮最多的地方劃個核心區,不準人類活動,把人都搬出去,那朱鹮也就失去生活條件了。還有有些鳥類的濕地自然保護區,候鳥遷徙停歇就幾十天,其余時間沒水了或者水大了,這些都是分布在人口稠密區的保護區,允不允許放牧、行船?如何執法?

分區管理也是,保護區內部再進行分區,現在的三個區不夠,應該有更多的功能區,有些區域不準人進,有些區域可以住人,有的可以進行有限生產經營活動,有的區開展生態旅遊,有的區可以進行有控制的考察活動等等。有一段時間保護區就是強行畫地為牢、成為獨立王國,跟周邊村民社區甚至區內老百姓一點關系也沒有,和地方社會經濟發展、老百姓脫貧致富沖突很大。

南方周末:你在上個世紀90年代就提出了自然保護區的分級分類分區管理,為什麽當時沒有做成?

陳建偉:當時我負責管過自然保護區,也組織了專家組及基層管理部門來研究論證,並開始做工作。當時還是數量、面積掛帥,還是繼續註重外延而不是內涵,沒有適時地將搶救性保護的做法及時地調整到分級分類分區管理的軌道上來,再加上部門利益的驅動,根本推不動。其實1990年代的第3個黃金時期是一個調整提高、練內功的天賜良機,如果當時就抓這個問題,肯定不會發展到今天這種尷尬的局面,這是中國自然保護區發展60年過程中一個非常慘痛的教訓。

當時我們研究了世界上很多先進國家保護管理體制的經驗,有的還實地去考察過,譬如去澳大利亞考察,澳大利亞760萬平方公里,才有兩千萬人口,人均資源量非常大,但絕對保護的面積只占國土面積4%。中國13億人口,人均資源那麽少,為什麽要搞那麽大的絕對保護面積?

南方周末:為什麽國家公園試點進展緩慢?

陳建偉:最早我們有雲南省的普達措國家公園,是在國家級自然保護區基礎上擴大面積做的。但是雲南省的方案是不是就能在全國推廣?現在看來不是這樣。中央認為還不完善,還需要進行頂層設計,所以由國家發改委牽頭再進行國家公園試點,三江源是批準的第一個。

現在國家公園試點還不成熟,專家們也還沒有統一意見。為什麽進展緩慢,主要是試點各方對國家公園體制的建立認識不夠深刻,對於現在的自然保護區體系的經驗和教訓沒能很好總結,所以做出來是不是符合國情、是不是符合當地實際保護情況還有待觀察。

事權、人權、財權分配規劃做不好,就很難推廣,試點甚至可能失敗。但反過來講,中國情況這麽複雜,試點進展緩慢也正常。

南方周末:預計國家公園體制多久能建立起來?

陳建偉:不容易。十年、二十年都不敢說。既然是頂層設計,中央層面必須摸索出一套對現有各種自然保護地的總體的統籌規劃,核心是保護地的分級分類分區管理。

現在是中央說了要建國家公園體制,於是各省、各部門都想爭,為自己的利益。從各部門表態也看得出來,有些部門全是站在部門利益上考慮的,國家公園就變味了。

說快也快,如果中央決心要做,三權一落實就能很快推進。但如果決策的時候沒有充分汲取經驗教訓和科學論證作支撐,講不好又要走彎路。

這樣下去不行!國際組織警告日本等國自然資源消費過度

據共同社報道,世界自然基金會(WWF)近日發布的報告顯示,如果全世界的人們像日本人一樣生活,那麽全球所必須的糧食、水和木材等自然資源量是地球可穩定供應量的2.9倍。

專家小組分析了各國的消費數據。報告指出,在目前狀態下,全球消費的資源是可穩定供應量的1.6倍;如果中國、印度這些新興市場國家經濟發展,過上與發達國家類似生活的人數增多,那麽情況可能更加嚴重。

報告再次反映出這樣的結果:發展中國家的人們苦於貧困,但日本等發達國家則在繼續大量消費資源。WWF呼籲“為恢複處於危機狀態的自然環境,必須減少過度消費,選擇環境友善型產品”。

專家小組把2012年國民人均環境負荷指標化,發現美國和加拿大消費了穩定供應量的4.8倍,德國和法國是3倍左右,日本為2.9倍,在七國集團(G7)中處於第五多。

日本的數據中,尤其是伴隨飲食生活的負荷占全體的26%,食品大量廢棄問題明顯;汽車和飛機等排放二氧化碳的交通領域也使用了很多資源,占比達32%。

此外,調查哺乳類、鳥類、魚類等3700多個種類的個體數變化後發現,1970年以來的42年間減少了58%。據稱,雖然最大的原因是失去棲息地,再加上全球變暖、外來生物影響等,但其背景原因則是人類活動日益擴大。

中央環保督察組:黑龍江自然保護區違建問題嚴重

大慶市杜爾伯特縣侵占濕地一事,11月15日被中央第二環境保護督察組點名批評。

據督察組介紹,大慶市杜爾伯特縣將濕地謊稱為既有耕地,向上級申報在紮龍國家級自然保護區內實施開發項目,並獲得批準,造成保護區內10000多畝濕地被毀。

《第一財經日報》記者了解,今年7月19日至8月19日,中央第二環境保護督察組對黑龍江省開展了環境保護督察,形成督察意見,並經黨中央、國務院批準。督察組於15日上午向黑龍江省委、省政府進行了反饋。

保護區違建問題嚴重

黑龍江省已建立自然保護區251個,其中國家級保護區40個,數量居全國之首。當日的督察意見還點名批評了破壞保護區的多家單位:

2012年以來,黑龍江省農墾總局牡丹江管理局八五六農場、興凱湖農場在興凱湖國家級自然保護區內違規開墾耕地,造成2500多畝草地被毀;建三江管理局、齊齊哈爾管理局所屬農(牧)場未經有關部門批準,擅自在撓力河國家級自然保護區、烏裕爾河國家級自然保護區內實施11個綜合開發項目。

2015年,大慶巿肇源縣水務局批準《肇源縣松花江幹流河道采砂管理規劃(2015-2018年)》,確定的總面積達4000余畝的9個可采區,全部位於肇源沿江濕地自然保護區內;2011至2014年,肇源縣有關部門違規發放采砂許可並收取管理費,造成保護區內違規采砂現象猖獗,河道破壞嚴重。

另外,2012年以來,饒河東北黑蜂國家級自然保護區核心區非法新建4處采砂場;紅興隆管理局紅旗嶺農場在撓力河國家級自然保護區緩沖區違規開展旅遊設施建設和旅遊經營活動。

“自然保護區違法違規開發建設問題嚴重。”督察意見說。

除保護區“失守”問題外,督察組還指出,“黑龍江省環境保護工作雖然取得一定成效,但一些領域和區域環境問題突出,與中央要求和群眾期盼仍有明顯差距。”

督察組認為,黑龍江在環保工作部署存在降低標準、放松要求現象。督察意見稱,《黑龍江省水汙染防治工作方案》將國家要求的“到2020年底,縣城、城市汙水處理率分別達到85%、95%左右”降低到“80%、90%左右”。《黑龍江省大氣汙染防治行動方案(2016-2018年)》將鋼鐵企業燒結機和球團生產設備安裝脫硫設施時間由國家規定的2017年推遲到2018年。

督察發現,黑龍江省《大氣汙染防治行動計劃》落實不到位,2013年10月以來,全省新增註冊每小時10蒸噸及以下燃煤小鍋爐3031臺;全省燃煤電廠316合在產機組中,有274臺未完成治汙設施改造,難以穩定達標;2014年以來,黑龍江省政府沒有按照《黑龍江省大氣汙染防治行動計劃實施細則》規定,對省直相關部門工作情況進行年度考核,也未對2015年未完成治理任務且空氣質量惡化地區實施問責。

“一些地市環保壓力傳導不夠,七臺河、雙鴨山等地市環保重點任務推進緩慢、問題突出,但2013至2015年市委常委會卻未專題研究過生態環保工作。”督察意見說,督察人員在與當地幹部談話中,一些幹部反映,全省環境保護一崗雙責沒有落實到位,自然保護區管理、黃標車及小鍋爐淘汰、稭稈禁燒等方面存在部門監管責任不履行、不落實等問題。

部分區域環境汙染重

上述督察意見稱,哈爾濱市環境治理推進不夠有力。

近年來,哈爾濱市冬季大氣汙染嚴重,重汙染天氣頻發,嚴重影響人民群眾生產生活。督察發現,全市16家燃煤電廠中9家長期超標排放;455臺每小時10蒸噸以上燃煤鍋爐中309臺未完成汙染治理設施改造;燃煤鍋爐淘汰不實,南崗、香坊兩區2015年上報已淘汰的165臺燃煤小鍋爐中有48臺實際沒有淘汰。

哈爾濱市冬季大氣汙染嚴重,重汙染天氣頻發。攝影/章軻

督察發現,阿什河流經哈爾濱市香坊、道外區後,水質明顯惡化,成為松花江一級支流中唯一劣V類水體,2015年入松花江口內斷面化學需氧量、總氦、總磷平均濃度,與2013年同比分別上升8.8%、12.4%和5.2%。沿岸畜禽養殖業管理無序,生活垃圾隨意傾倒,廢舊塑料加工等小企業汙染嚴重,每天還有近萬噸生活汙水直排入河。

截至2015年底,哈爾濱市仍有4個縣(市)垃圾無害化處理項目未建成投運,每天1200多噸生活垃圾不能得到有效處理。哈爾濱市向陽垃圾填埋場、雙琦環保資源利用有限公司分別存在偷排滲濾液和違規堆存垃圾焚燒飛灰等問題。

“部分區域環境汙染嚴重,群眾反映強烈。”督察意見說,黑龍江省生活垃圾無害化處理率較低,目前,全省仍有臨時性垃圾堆放場所280余處,累計堆存垃圾9300多萬噸,嚴重汙染周邊環境。

鶴崗巿每天產生1000多噸生活垃圾全部填埋在城市周邊廢礦坑、采砂坑中,群眾反映強烈。肇蘭新河汙染問題突出,2015年該河入呼蘭河斷面化學需氧量、氨氮平均濃度分別為86.4mg/L和11.0mg/L,超過地表水V類標準1.2倍和4.5倍,水體汙染十分嚴重,局部發黑發臭。

督察還發現,牡丹江巿陽明區木材加工企業群大量配套鍋爐冒黑煙問題突出;億豐城巿煤氣有限公司兩座3.3米搗固焦爐未按規定淘汰,長期違法生產,環境汙染嚴重。齊齊哈爾市中心城區汙水處理廠10余萬噸汙泥堆存於嫩江行洪區內,對嫩江水環境安全構成嚴重威脅。牡丹江、鶴崗、綏化和黑河等4個城市2015年PM10平均濃度較2013年不降反升,其中綏化、黑河上升幅度分別達到13%和32%。

“督察組進駐期間,群眾對哈爾濱市化工路區域5家化工和熱電企業、哈爾濱小嶺水泥有限公司、齊齊哈爾化工集團公司、雙鴨山建龍鋼鐵等企業大氣汙染問題反映強烈。”督察意見說。

黑河等4個城市2015年PM10平均濃度較2013年不降反升。圖為素有“歐亞之窗”的中國黑河市。攝影/章軻

在15日召開的督察情況反饋會上,督察組要求黑龍江省各級黨委、政府牢固樹立綠色發展理念,將生態環境保護擺在更加突出的位置。強化黨政同責和一崗雙責,下大力解決哈爾濱市冬季大氣汙染問題,堅決糾正各種毀林毀濕毀草開墾問題,積極回應群眾訴求,加大突出環境問題綜合整治力度。依法依規嚴肅責任追究,對督察中發現的問題,要責成有關部門進一步深入調查,厘清責任,並按有關規定嚴肅問責。

自然災害每年讓全球“白扔”5200億美元

貧困人口的抗災能力有限,因而遭受的災害損失也更大。

譬如,2008年強熱帶風暴納爾吉斯登陸緬甸,迫使全國一半的貧困農民在風暴過後賣掉包括土地在內的財產還債。納爾吉斯造成的經濟和社會影響將會綿延幾代人。

而根據世界銀行的最新報告《堅不可摧:加強貧困人口面對自然災害的韌性》,極端自然災害的影響相當於全球年消費損失5200億美元,每年迫使2600萬人陷入貧困。

世界銀行行長金墉表示:“嚴重的氣候沖擊有可能使幾十年的減貧成果毀於一旦。風暴、洪水和幹旱給人類和經濟帶來嚴重後果,貧困人口往往付出的代價最大。加強抗災韌性不僅具有經濟上的意義,也是道義上的需要。”

東亞太平洋地區每年損失2000億美元

上述報告警告,極端天氣造成人道和經濟的綜合影響,其危害程度遠遠超過以往的理解。僅以東亞太平洋地區為例,災害造成的破壞比以往的估計超過50%,每年總計損失達2000億美元。

該報告采用了一種衡量自然災害損害的新方法,將自然災害給貧困人口造成不公平負擔的因素考慮在內。為此,在此次報告所研究的117個國家中,以消費損失衡量,災害對民生的影響大於財產損失。由於貧困人口的抗災能力有限,因而遭受的災害損失更大,報告估算在這些國家災害對福利的影響相當於每年消費損失約5200億美元,超過所有其他估算60%。

譬如,在菲律賓,2013年臺風海燕過後,據估計有100萬菲律賓人陷入貧困,國民經濟損失129億美元,100多萬住房被毀。

第22屆聯合國氣候峰會正在召開,報告的研究成果凸顯出改善對最弱勢人群保護的氣候智慧型政策的緊迫性。貧困人口通常更易於受到自然災害影響,財產損失比例更大,而且往往難以借助親友、金融系統或政府的救助。

加強氣候變化抗災韌性

該報告還首次對所研究國家采取加強抗災韌性的幹預措施的效益進行了評估。這些措施包括早期預警系統、改善個人銀行業務渠道、保險政策和社會保護體系(如現金轉移支付和公共工程計劃等),這些措施有助於民眾更好地應對災害和災後恢複。

報告發現,這些措施相結合可以幫助國家及社區每年節省1000億美元,把災害對民生的整體影響降低20%。

領導該報告研究工作的全球減災和恢複基金首席經濟學家斯特凡·哈勒加特表示:“由於氣候變化,各國遭受的意外沖擊日益增多。貧困人口需要獲得社會和金融保護來抵禦不可避免的災害。制定有效的風險政策,我們就有機會防止千百萬人陷入貧困。”

報告顯示,加強貧困人口抗災韌性的努力正在取得進展。例如,在2015年強熱帶風暴帕姆登陸瓦努阿圖兩周之後,這個小島國已通過太平洋巨災風險保險計劃(PCRAFI)獲得190萬美元現金註入,該計劃是南太平洋地區首個此類計劃。

在菲律賓,臺風海燕過後,政府增加了贈款並暫時取消了對一項現金轉移支付計劃的條件要求,以便為受災居民提供緊急人道援助。

《自然》雜誌擔憂韓春雨論文可重複性 稱明年1月完成調查

備受關註的韓春雨及其同事在《自然-生物技術》(Nature Biotechnology)發表的NgAgo論文可重複性爭議日前有了新的進展。

11月29日,《自然-生物技術》在官方微信上就此前發表的韓春雨及同事所著論文“利用NgAgo進行DNA引導的基因組編輯”發表了最新聲明。《自然-生物技術》還發表了一篇“編輯部關註”,用來“提醒讀者對原論文結果(韓春雨課題組論文)的可重複性存有擔憂”。

韓國首爾大學、德國弗萊堡大學和美國梅奧研究生院等研究機構10位科學家表示使用NgAgo無法檢測到基因組編輯效果。《自然-生物技術》發布“編輯部關註”稱,我們發表三個團隊的實驗結果,他們都設法去重複韓春雨及同事發表在原論文中圖4的結果,這一關鍵圖表展示了對哺乳動物細胞內源性基因位點的編輯。這些團隊無一能在任何位點,或在任何高於檢測方法敏感度的條件下觀察到NgAgo所誘發的變異。另外一組作者在《蛋白質與細胞》期刊也報告了類似結果。

《自然-生物技術》表示,已審慎考慮過所有關於韓春雨及同事原著論文的評論。在任何情況下,如果一篇論文在發表後遭到批評,我們都會對各種批評進行審慎和全面的評估,此次也不例外。”目前,原論文的作者中有兩位,即韓春雨和沈嘯,已同意我們的發表這一“編輯部關註”,而高峰、姜峰和Yongqiang Wu則認為這並不合適。

《自然-生物技術》認為,讓原作者在能力所及的情況下對上述通信文章所提出的擔憂展開調查,並補充信息和證據來給原論文提供依據是非常重要的。因此,我們將繼續與原論文的作者保持聯系,並為他們提供機會,以在2017年1月底之前完成其調查。屆時,我們會向公眾公布最新進展。

附“關於韓春雨及同事發表於《自然-生物技術》論文的最新聲明”全文:

關於韓春雨及同事發表於《自然-生物技術》的“DNA-guided genome editing using the Natronobacterium gregoryi Argonaute”(利用NgAgo進行DNA引導的基因組編輯)一文的聲明

Statement regarding“DNA-guided genome editing using the Natronobacterium gregoryi Argonaute” by Han Chunyu and colleagues, published in Nature Biotechnology

《自然-生物技術》今天就此前發表的韓春雨及同事所著論文“利用NgAgo進行DNA引導的基因組編輯”發表了“編輯部關註”,並發表Toni Cathomen及同事的通信文章,題為“利用Natronobacterium gregoryi Argonaute(NgAgo)未能檢測到DNA引導的基因組編輯”。

Nature Biotechnology is today publishing an Editorial Expression of Concern, alongside a Correspondence entitled “Failure to detect DNA-guided genome editing using Natronobacterium gregoryi Argonaute” by Toni Cathomen and colleagues, in relation to a previously published paper “DNA-guided genome editing using the Natronobacterium gregoryi Argonaute” by Chunyu Han and colleagues.

《自然-生物技術》已審慎考慮過所有關於韓春雨及同事原著論文的評論。在任何情況下,如果一篇論文在發表後遭到批評,我們都會對各種批評進行審慎和全面的評估,此次也不例外。今天,我們不僅發表了Toni Cathomen及同事的通信文章,這可能會否定原論文所稱的有效編輯內源性基因的這一主要發現;而且我們還連同原論文一起發表了“編輯部關註”,以確保讀者知曉Cathomen及同事的論文,以及另外一篇在別處發表的論文(doi:10.1007/s13238-016-0343-9)所提出的擔憂。目前,原論文的作者中有兩位,即韓春雨和沈嘯,已同意我們的發表這一“編輯部關註”,而高峰、姜峰和Yongqiang Wu則認為這並不合適。

Nature Biotechnology has carefully considered all comments relating to the original paper by Han and colleagues. As in all cases where apaper encounters criticisms after publication, we have undertaken a careful and thorough evaluation of these criticisms. Today, we are publishing not only a Correspondence by Cathomen and colleagues that may refute the main finding of efficient editing of an endogenous gene claimed in the original paper, but alsoan Editorial Expression of Concern alongside the original paper to ensure that readers are aware of the concerns raised by the paper by Cathomen and colleagues and a report published elsewhere in the literature(doi:10.1007/s13238-016-0343-9). At this time, two authors of the original paper, Chunyu Han and Xiao Shen, agree with this Editorial Expression of Concern, whereas Feng Gao, Feng Jiang and Yongqiang Wu do not feel that it is appropriate.

《自然-生物技術》認為,讓原作者在能力所及的情況下對上述通信文章所提出的擔憂展開調查,並補充信息和證據來給原論文提供依據是非常重要的。因此,我們將繼續與原論文的作者保持聯系,並為他們提供機會,以在2017年1月底之前完成其調查。屆時,我們會向公眾公布最新進展。

Nature Biotechnology believes that it is important for authors to be able to investigate the concerns raised by the Correspondence and to provide additional information andevidence to support their paper if they are able to do so. Thus, we will continue to liaise with the authors of the original paper to provide them with the opportunity to do that by January 2017. An update will be provided to the community at that time.

編輯部關註:利用NgAgo進行DNA引導的基因組編輯

Editorial Expression of Concern: DNA-guided genome editing using the Natronobacterium gregoryi Argonaute

《自然-生物技術》的編輯就上述論文發表“編輯部關註”,以提醒讀者人們對原論文結果的可重複性存有擔憂。此次,我們發表三個團隊的實驗結果(http://dx.doi.org/10.1038/nbt.3753 ),他們都設法去重複韓春雨及同事發表在原論文中圖4的結果,這一關鍵圖表展示了對哺乳動物細胞內源性基因位點的編輯。這些團隊無一能在任何位點,或在任何高於檢測方法敏感度的條件下觀察到NgAgo所誘發的變異。另外一組作者在《蛋白質與細胞》期刊也報告了類似結果(doi:10.1007/s13238-016-0343-9)。

The editors of Nature Biotechnology are issuing an editorial expression of concern regarding this article to alert our readers to concerns regarding the reproducibility of the original results. At this time, we are publishing the results of three groups (http://dx.doi.org/10.1038/nbt.3753) that have tried to reproduce the results in the critical Figure 4 in the original paper by Han and colleagues, which demonstrates editing of endogenous genomic loci in mammalian cells. None of the groups observed any induction of mutations by NgAgo at any of the loci or underany of the conditions tested above the sensitivity of the assays used. Similar results have been recently reported by a different group of authors in Protein& Cell(doi:10.1007/s13238-016-0343-9).

我們和論文作者進行了溝通,他們正在調查造成可重複性缺乏的潛在原因。我們向其告知了這一聲明。盡管調查仍在進行中,但韓春雨和沈嘯同意我們的發布這一編輯部關註,高峰、姜峰和Yongqiang Wu則認為目前並不合適。這些調查一旦完成,我們會向讀者提供最新信息。

We are in contact with the authors, who are investigating potential causes for the lack of reproducibility. The authors have been informed of this statement. While the investigations are ongoing, Chunyu Han and Xiao Shen agree with this editorial expression of concern. Feng Gao, Feng Jiang and Yongqiang Wu do not feel that it is appropriate at this time. We will update our readers once these investigations are complete.ⓝ

寶光股份:西藏鋒泓與8名自然人股東無關聯關系

寶光股份12月8日晚間發布公告稱,公司收到第二大股東西藏鋒泓投資管理有限公司(以下簡稱“西藏鋒泓”)發來的《澄清函》,函件具體內容如下:

西藏鋒泓於2016年12月7日在東方財富網寶光股份股吧上發現關於西藏鋒泓與上交所問詢函涉及的八名股東之間關系的不實信息,西藏鋒泓在此聲明:西藏鋒泓與上交所問詢函涉及的八名股東不存在一致行動關系。

此外,西藏鋒泓針對上述不實信息澄清如下:

1、西藏鋒泓作為有限合夥人投資了上海祺展投資中心(有限合夥),持有其1.74%份額,經查詢合夥協議,其他有限合夥人中有一名合夥人姓名為“趙勇”,但經比對上交所問詢所涉及的八名股東之一的趙勇身份證號,證實該二者並非為同一人。

2、經核實,西藏鋒泓股東王玉珠女士並未投資參股北京中農興源生物科技有限責任公司,北京中農興源生物科技有限責任公司之股東王玉珠應為同名人士。

3、經核實,西藏鋒泓法定代表人張雪蓮女士並未投資或任職於輝南縣祥龍谷物種植專業合作社。經查詢,輝南縣祥龍谷物種植專業合作社投資人超過300人,所涉張雪蓮應為同名人士。

西藏鋒泓樂意接受市場與中小股東的監督,但凡是散播不實信息擾亂市場,對寶光股份造成不利影響的行為,西藏鋒泓絕不姑息。西藏鋒泓將采取向公安機關報案等途徑,由相關有權機關調取相應證據,使違法者接受法律的制裁。

《自然》雜誌評年度重大科學事件 中國多項重要成果上榜

據新華社報道,英國《自然》雜誌網絡版16日公布了其評出的2016年產生重大影響的科學事件,其中除了科學家首次探測到引力波的存在等重要科學發現外,中國在航天、氣候變化以及基因技術領域取得的多項重要成果也被《自然》雜誌認為產生了重大影響。

2016年較受矚目的科學事件當屬引力波。美國加州理工學院、麻省理工學院以及“激光幹涉引力波天文臺(LIGO)”的研究人員2月宣布,他們利用LIGO探測器在2015年9月14日探測到來自於兩個黑洞合並的引力波信號,證明了愛因斯坦廣義相對論預言中的引力波。

《自然》雜誌指出,愛因斯坦發表廣義相對論幾乎100年後,科學家終於以讓人驚嘆的方式證實了它。這也給黑洞的存在提供了最直接的證據,而黑洞也曾被愛因斯坦的理論預言過。

但粒子物理學家在2016年的運氣似乎沒那麽好。在大型強子對撞機上開展的兩個獨立實驗都在2015年底報告了一些異常跡象,研究人員曾推測這可能是一種新粒子,並且質量是希格斯玻色子的6倍,但2016年8月更多數據公布後,研究人員確認這只是統計上的偏差,並不是真的發現了新粒子。

2016年的航天領域里,中國收獲了豐碩成果。8月,中國成功將世界首顆量子衛星發射升空。11月,中國成功發射新一代大推力運載火箭長征五號。10月與11月間,中國兩名航天員在天宮二號空間實驗室工作生活了30天,創造了中國航天員太空駐留時間新紀錄。

此外,500米口徑球面射電望遠鏡也於9月在貴州正式落成啟用,這是目前世界上最大的單口徑射電望遠鏡。

在基因技術領域,CRISPR–Cas9基因編輯技術的發展逐步成熟。《自然》雜誌預計未來在美國和中國會有更多基於這一技術的臨床治療應用。

在氣候變化方面,由近200個國家努力達成的全球氣候協議《巴黎協定》11月4日正式生效。《自然》雜誌評論說,中國和美國在這一過程中起了積極作用。

疫情方面,寨卡病毒是2016年的一大焦點。世界衛生組織2月將與寨卡病毒相關的新生兒小頭癥病例和其他神經系統病變升級為“國際關註的突發公共衛生事件”。直到11月,世衛組織才宣布這不再構成“國際關註的突發公共衛生事件”。全球多個團隊正加緊開展針對寨卡病毒的研究,來解開有關寨卡病毒的不少謎題。

2016年的一個大熱概念無疑是人工智能,谷歌下屬的“深度思維”公司利用人工智能程序“阿爾法圍棋”(AlphaGo)在圍棋人機大戰中擊敗了韓國九段棋手、世界冠軍李世石。《自然》指出,除了圍棋,人工智能還可以讓機器語言翻譯的錯誤率降低60%左右,並幫助物理學家探尋新的超級材料。

一直備受爭議的細胞核移植“三父母”技術在2016年也取得突破。美國一個團隊宣布,世界首個細胞核移植“三父母”嬰兒已在4月誕生,手術是在未限制“三父母”技術的墨西哥展開。12月,英國人工授精與胚胎學管理局也發布聲明說,經過審慎評估,該局已正式認可了這項技術。

【財經速讀12.28】*ST中發獲紫光系第三次舉牌;宏磊股份獲自然人陳家榮舉牌;綠地集團金融版圖擴張,已獲第三方支付牌照;中信建投首席經濟學家周金濤因病去世;格力電器頻現大宗交易從折價到溢價

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=11280&summary=

A股

*ST中發獲紫光系第三次舉牌,緊逼*ST中發大股東

沈寂近半年的紫光系,再度舉牌*ST中發(600520),不僅罕見發動紫光系主要下屬公司參與舉牌,還高調表態未來1年內將繼續增持,與大股東持股比例差距有望進一步縮小。

12月27日晚間,*ST中發(600520)公告,8月1日至12月26日,紫光集團及其一致行動人紫光通信、西藏春華、西藏通信、健坤投資買入公司792.63萬股,股權占比5%。交易完成後,紫光系與一致行動人共計持股15%。

紫光方面表示,擬於未來12個月內繼續增持。同時,承諾在本次增持後6個月內不減持本次增持的公司股份。

從2016年初紫光系開始積極圍獵“殼”公司。紫光集團董事長趙偉國曾對媒體表示入股系財務投資。截至三季度,紫光系入股上市公司約20家,但構成舉牌的上市公司並不多,且很少出動西藏春華、西藏通信、健坤投資全面參與舉牌。相比之下,紫光系1月便出面舉牌*ST中發,並不斷增持,而股價從首次增持至今已經上漲約24%。披露顯示,本輪紫光方面增持合計斥資約1.73億元,買入*ST中發集中在12月,成交價20.21-23.5元/股,增持成本相比8月已經擡高。

面對紫光系增持,*ST中發大股東一致行動人瑞真商業6月24日進行增持反擊,鞏固控股地位,合計持股比例升至20%,並表態自2016年6月29日起12個月內,增持公司股份不少於總股本的1%。截至12月26日,大股東及其一致行動人已增持至總股本的21.69%。

作為安徽本土最大的房地產企業文一集團掌門人,2016年6月周文育控制的瑞真商業以1.5億元代價,收購上海宏望100%股權,獲得三佳集團70%股權,實現間接控股*ST中發。11月瑞真商業進一步受讓三佳集團30%股權,從而實現間接持有三佳集團全部股權。

隨著紫光系與*ST中發大股東三佳集團方面持股比例差距已經再次縮小。*ST中發後期股權爭奪走向值得關註。

宏磊股份獲自然人陳家榮舉牌

12月27日,宏磊股份(002647)公告稱,陳家榮於2016年12月15日至2016年12月26日,通過自身證券賬戶增持增持宏磊股份的股票10,987,181股,占總股本的5.0037%,是繼牛散景華、二股東深圳民眾創新控股有限公司後又一位大比例增持宏磊股份的投資人。陳家榮表示,舉牌宏磊股份是作為長期投資,並不謀求上市公司控股股東的地位。

陳家榮為京基實業控股有限公司(簡稱“京基實業”)創始人,京基集團副總裁,目前京基實業主營業務為證券交易與投資控股,其投資還將拓展到文化、金融等領域。12月15日,美圖公司在香港交易所主板掛牌上市,京基實業斥資約9.3億港元認購1.09億股,成為美圖公司的最大基石投資者。

值得註意的是,宏磊股份實際控制人在2016年4月完成更換,其主營業務由傳統的銅業運營轉型為第三方支付與互聯網金融。2016年9月,宏磊股份14億元收購廣東合利子公司廣州合利寶90%股權。廣州合利寶擁有國內僅有的23 家全國性第三方支付牌照之一,是廣州市唯一的全牌照支付企業。

綠地集團金融版圖擴張,已獲第三方支付牌照

在收購杭州工商信托19.9%股份、全資擁有綠地(亞洲)證券後,綠地集團金融版圖擴張並未止步。

12月27日,有媒體報道稱,綠地集團已經收購了一家第三方支付機構——山東省電子商務綜合運營管理有限公司(簡稱“山東電子商務公司”),占股50%以上。

央行官網顯示,山東電子商務公司法定代表人(負責人)為董新建,業務類型為互聯網支付,業務覆蓋範圍為全國。

截至目前,該公司工商登記信息尚未發生變更。工商登記信息顯示,山東電子商務公司註冊資本1.01億元,其股東為山東藍海領航信息科技有限公司,山東藍海領航信息科技有限公司股東則為邦尼集團有限公司。

至此,“房企金融三巨頭”(恒大、萬達、綠地)均已完成對第三方支付的布局。早在2014年12月,萬達出資20億元收購快錢,占股51%;2016年9月,恒大收購廣西集付通支付,並更名為廣西恒大萬通支付。上述第三方支付機構的業務類型均包括互聯網支付。

此前,綠地金融持有上海農商行4%股份、錦州銀行3.84%股份,持有杭州工商信托19.9%股份,並全資擁有綠地(亞洲)證券。12月21日晚間,綠地集團公告稱,出售所持上海農商行4%股權,由覽海控股接盤,股權轉讓款為18.9億元。

資本圈

中信建投首席經濟學家周金濤因病去世

被業界稱作“周期天王”的中信建投證券首席經濟學家周金濤12月27日因病去世,年僅44歲。

作為中國康德拉季耶夫周期理論研究的開拓者,周金濤曾因為成功預測了次貸危機,即所謂的康波衰退一次沖擊而聲名鵲起。2015年之後,周金濤成功預測了全球資產價格動蕩,並在2015年11月預言中國經濟將於2016年一季度觸底,大宗商品將出現年度級別反彈。

周金濤出生於1972年7月29日,1998年7月畢業於南開大學,獲世界經濟專業碩士學位。1998年7月至2009年12月,周金濤先後就職於渤海證券和長江證券;2010年1月進入中信建投證券,先後擔任研究發展部行政負責人和首席經濟學家。

周金濤曾預測,2016年四季度到明年初對中國資產是風險釋放階段,到了2017年下半年才可能有超跌反彈的機會。中國另一個財富機會將出現在2018年到2020年之間,這會是一個中周期的低點,也是中國房地產周期與庫存周期的低點。

2016年,周金濤抱病帶隊參與新財富評選,最終中信建投策略獲得2016新財富策略研究第五名。

今日輿情

根據新財富輿情小夥伴們的監測,從12月27日21時到12月28日11時,共有23條負面新聞登上今天的“上市公司負面新聞榜”,涉及24家上市公司。登上今日負面新聞榜首的是格力電器。

作為A股市場中的明星品種,與格力電器有關的消息都會受到投資者的密切關註。12月22日至12月27日的短短4個交易日當中,格力電器兩次出現超過千萬股的大宗交易,而且從22日的折價交易變為昨日的溢價交易,這不禁吸引了市場各方的目光。

12月27日,深交所披露的大宗交易數據顯示,格力電器以25.12元/股的價格成交1023.43萬股,成交金額為2.57億元。25.12元/股的成交價格較格力電器前一交易日的收盤價格24.62元溢價2%。

值得一提的是,12月22日格力電器也曾出現在深交所披露的大宗交易數據當中。12月22日,格力電器是以21.78元/股的價格成交1902.83萬股,成交金額為4.14億元,該成交價格較12月21日的收盤價格24.2元折價10%。

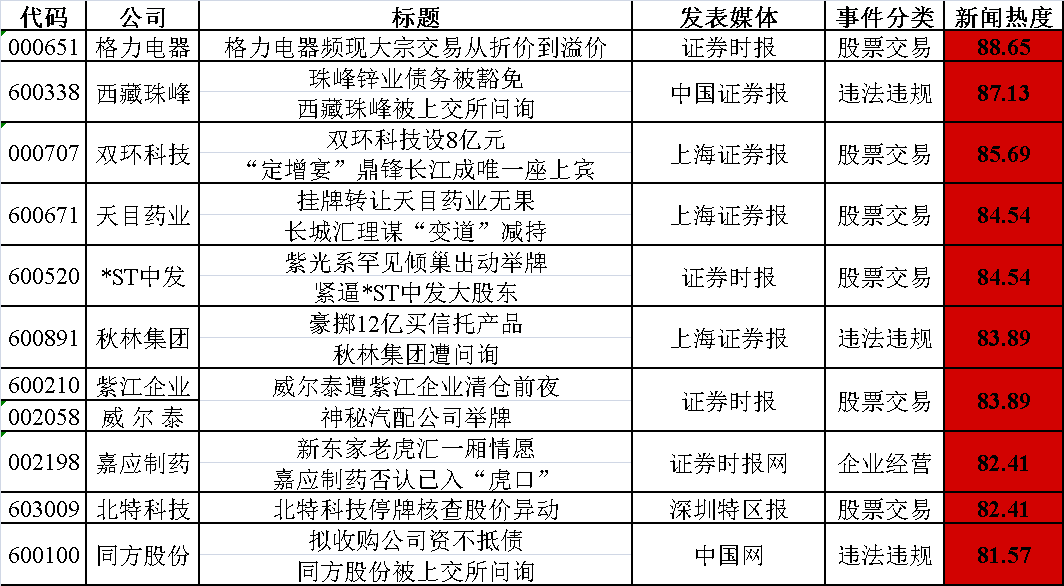

公司負面新聞熱度TOP10

整合自證券時報、Wind、彭博環球財經、和訊股票、新浪財經、中國證券報、新財富輿情中心

整合自證券時報、Wind、彭博環球財經、和訊股票、新浪財經、中國證券報、新財富輿情中心

股市有風險,投資需謹慎。本文僅供受眾參考,不代表任何投資建議,任何參考本文所作的投資決策皆為受眾自行獨立作出,造成的經濟、財務或其他風險均由受眾自擔。

新財富酷魚正在積極建立和讀者、合作夥伴的聯系,你想獲取更多有價值資訊嗎?你想成為我們網站的作者嗎?你對我們的網站的更新有什麽建議?請掃描以下二維碼聯系我們的主編(本微信號不洽談廣告投放事宜,加的時候請註明“新財富+您所在公司”):

林伯強解讀輸配定價新法:中國史上首個針對自然壟斷電網的定價法

1月4日,國家發展改革委對外公布了《省級電網輸配電價定價辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)。《辦法》明確了建立獨立輸配電價體系,規定了輸配電價的計算方法,建立了激勵約束機制。

《辦法》創新性地引入激勵性管制理念,建立對電網企業的激勵和約束機制。

《辦法》規定,實行費率上限管控,材料費、修理費、其他費用等高出上限部分不計入輸配電價;強化投資約束機制,電網投資與電量增長、負荷增長、供電可靠性不匹配的成本費用暫不予納入輸配電價,抑制電網過度投資;建立投資定期校核機制,防止電網企業虛報投資,當電網企業實際投資額低於規劃投資額時,對差額投資對應的準許收入的70%予以扣減,反之,差額投資對應的準許收入不再上調;建立成本節約分享機制,規定企業實際借款利率、線損率低於政府核定標準的,節約部分按1:1由企業和用戶共同分享,調動企業降成本的積極性;建立與供電可靠性和服務質量掛鉤的輸配電價調整機制。當供電可靠率、服務質量等達不到規定標準的,相應扣減電網企業準許收入。

此外,為平穩推進輸配電價改革,《辦法》建立了平滑機制。監管周期內新增投資、電量變化較大的,應在監管周期內對準許收入和輸配電價進行平滑處理;情況特殊的可以平滑到下一周期。

此次出臺的《辦法》與之前發布的《輸配電定價成本監審辦法》共同構成了對電網企業的成本價格監管制度框架。

發改委有關負責人表示,制定出臺《辦法》,有利於加快電力體制改革總體進程,推動有序放開競爭性環節定價、有序向社會資本放開配售電業務、有序放開公益性和調節性以外的發用電計劃,加快構建主要由市場配置電力資源的體制機制,還原能源商品屬性。

《辦法》公布後,第一財經記者第一時間專訪廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強,請他梳理此《辦法》的亮點與影響。

第一財經:此次《辦法》中的亮點有哪些?

林伯強:這是我國歷史上第一個針對超大網絡型自然壟斷電網行業的定價辦法,亮點主要是明確了科學透明的輸配電價體系,為電力市場的改革走出了最重要的一步。

根據“管住中間放開兩頭”的原則,《辦法》所明確的就是中間的成本,為“放開兩頭”提供重要改革基礎。

具體的輸配電價核定方法和企業的激勵約束機制都是圍繞輸配電價體系而展開的。

具體的核定方法比較有系統性,規定了折舊費、有效資產、準許收益率等指標的核定原則和標準,又明確規定了不得計入輸配電價定價範圍的成本費用、資產;對電網企業的激勵約束機制明確了電網企業既不能多投,也不能少投,節約部分按1:1由企業和用戶共同分享,建立了分享機制,等等。

第一財經:《辦法》出臺和執行的難點有哪些?

林伯強:由於歷史的原因,初始的輸配電價核定應該很不容易。

截至目前,發改委已核定了十二個省份的輸配電價,這是《辦法》出臺的基礎。還有十多個省份今年可以全部核定完成。

目前輸配電價核定是個博弈,實際上是“討價還價”的過程。以往政府對電網的成本也是管理的,由於歷史上的電網投資很大程度上主要政府行為,主要通過投資項目進行核定成本,電網通過上網和終端電價的差價獲得利潤。今後有了一個科學透明的輸配電價體系,管理輸配電價比較容易了。

辦法可能還需要進一步細化並在今後的執行中加以完善。比如激勵約束機制中,還有一些因素比較難以界定,具體到比如上線管控、回報率、過度投資等,上線管控怎麽定,什麽樣的投資算是過度投資,這些難界定的因素需要進一步細化說明,在未來實踐的過程中摸索經驗,並相應進行修正。這對政府作為監管方來講,是很大的挑戰。

但不能說政府完全沒有經驗,以往政府也核定電網成本,這次只是換了一種相對市場化的方式而已。

第一財經:核定輸配電價後對電力價格的下行有沒有影響?

林伯強:目前來說,一些地方輸配電價下調了一些,但不是全部所有的省份核定的輸配電價都下調了,所以電力價格整體上可能會下調一些,但不能指望從核定輸配電價這個過程中掙出很大電價下調空間,真正對電價有大幅度影響的,應該來自今後的電力市場競爭和交易。

第一財經:此《辦法》在費用方面規定這麽細致,但市場環境會經常變化,一些核價標準如何能實現動態更新?

林伯強:輸配電價一旦核定,動態主要還是針對增量部分,動態更新相對現在核定輸配電價核定,應該會比較容易些,每年投資增量多少,增量部分按照合理的成本和回報就可以確定了。

中央發文明確:地方黨委和政府在自然災害應對中承擔主體責任

據新華社消息,新華社10日受權發布《中共中央 國務院關於推進防災減災救災體制機制改革的意見》,《意見》明確提出要堅持以人民為中心的發展思想,堅持以防為主、防抗救相結合,努力實現從註重災後救助向註重災前預防轉變,從應對單一災種向綜合減災轉變,全面提升全社會抵禦自然災害的綜合防範能力。

《意見》指出,近年來,我國防災減災救災工作取得重大成就,積累了應對重特大自然災害的寶貴經驗,國家綜合減災能力明顯提升。但也應看到,我國面臨的自然災害形勢仍然複雜嚴峻,當前防災減災救災體制機制有待完善,災害信息共享和防災減災救災資源統籌不足,重救災輕減災思想還比較普遍,一些地方城市高風險、農村不設防的狀況尚未根本改變,社會力量和市場機制作用尚未得到充分發揮,防災減災宣傳教育不夠普及。

《意見》明確了防災減災救災體制機制改革要堅持分級負責、屬地管理為主的原則,強化地方應急救災主體責任。《意見》指出,對達到國家啟動響應等級的自然災害,中央發揮統籌指導和支持作用,地方黨委和政府在災害應對中發揮主體作用,承擔主體責任。省、市、縣級政府要建立健全統一的防災減災救災領導機構,統籌防災減災救災各項工作。

《意見》要求,完善社會力量和市場參與機制。建立社會力量參與救災行動評估和監管體系,完善救災捐贈組織協調、信息公開和需求導向等工作機制。鼓勵支持社會力量全方位參與常態減災、應急救援、過渡安置、恢複重建等工作,構建多方參與的社會化防災減災救災格局。

《意見》提出,加快巨災保險制度建設,逐步形成財政支持下的多層次巨災風險分散機制。統籌考慮現實需要和長遠規劃,建立健全城鄉居民住宅地震巨災保險制度。鼓勵各地結合災害風險特點,探索巨災風險有效保障模式。

以下為《意見》全文:

中共中央 國務院關於推進防災減災救災體制機制改革的意見

(2016年12月19日)

防災減災救災工作事關人民群眾生命財產安全,事關社會和諧穩定,是衡量執政黨領導力、檢驗政府執行力、評判國家動員力、彰顯民族凝聚力的一個重要方面。近年來,在黨中央、國務院堅強領導下,我國防災減災救災工作取得重大成就,積累了應對重特大自然災害的寶貴經驗,國家綜合減災能力明顯提升。但也應看到,我國面臨的自然災害形勢仍然複雜嚴峻,當前防災減災救災體制機制有待完善,災害信息共享和防災減災救災資源統籌不足,重救災輕減災思想還比較普遍,一些地方城市高風險、農村不設防的狀況尚未根本改變,社會力量和市場機制作用尚未得到充分發揮,防災減災宣傳教育不夠普及。為進一步做好防災減災救災工作,現就推進防災減災救災體制機制改革提出如下意見。

一、總體要求

(一)指導思想。全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略,切實增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,緊緊圍繞統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,牢固樹立和落實新發展理念,堅持以人民為中心的發展思想,正確處理人和自然的關系,正確處理防災減災救災和經濟社會發展的關系,堅持以防為主、防抗救相結合,堅持常態減災和非常態救災相統一,努力實現從註重災後救助向註重災前預防轉變,從應對單一災種向綜合減災轉變,從減少災害損失向減輕災害風險轉變,落實責任、完善體系、整合資源、統籌力量,切實提高防災減災救災工作法治化、規範化、現代化水平,全面提升全社會抵禦自然災害的綜合防範能力。

(二)基本原則

——堅持以人為本,切實保障人民群眾生命財產安全。牢固樹立以人為本理念,把確保人民群眾生命安全放在首位,保障受災群眾基本生活,增強全民防災減災意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產損失。

——堅持以防為主、防抗救相結合。高度重視減輕災害風險,切實采取綜合防範措施,將常態減災作為基礎性工作,堅持防災抗災救災過程有機統一,前後銜接,未雨綢繆,常抓不懈,增強全社會抵禦和應對災害能力。

——堅持綜合減災,統籌抵禦各種自然災害。認真研究全球氣候變化背景下災害孕育、發生和演變特點,充分認識新時期災害的突發性、異常性和複雜性,準確把握災害衍生次生規律,綜合運用各類資源和多種手段,強化統籌協調,科學應對各種自然災害。

——堅持分級負責、屬地管理為主。根據災害造成的人員傷亡、財產損失和社會影響等因素,及時啟動相應應急預案,中央發揮統籌指導和支持作用,各級黨委和政府分級負責,地方就近指揮、強化協調並在救災中發揮主體作用、承擔主體責任。

——堅持黨委領導、政府主導、社會力量和市場機制廣泛參與。充分發揮我國的政治優勢和社會主義制度優勢,堅持各級黨委和政府在防災減災救災工作中的領導和主導地位,發揮組織領導、統籌協調、提供保障等重要作用。更加註重組織動員社會力量廣泛參與,建立完善災害保險制度,加強政府與社會力量、市場機制的協同配合,形成工作合力。

二、健全統籌協調體制

(三)統籌災害管理。加強各種自然災害管理全過程的綜合協調,強化資源統籌和工作協調。完善統籌協調、分工負責的自然災害管理體制,充分發揮國家減災委員會對防災減災救災工作的統籌指導和綜合協調作用,強化國家減災委員會辦公室在災情信息管理、綜合風險防範、群眾生活救助、科普宣傳教育、國際交流合作等方面的工作職能和能力建設。充分發揮主要災種防災減災救災指揮機構的防範部署和應急指揮作用,充分發揮中央有關部門和軍隊、武警部隊在監測預警、能力建設、應急保障、搶險救援、醫療防疫、恢複重建、社會動員等方面的職能作用。建立各級減災委員會與防汛抗旱指揮部、抗震救災指揮部、森林防火指揮部等機構之間,以及與軍隊、武警部隊之間的工作協同制度,健全工作規程。探索建立京津冀、長江經濟帶、珠江三角洲等區域和自然災害高風險地區在災情信息、救災物資、救援力量等方面的區域協同聯動制度。統籌謀劃城市和農村防災減災救災工作。

(四)統籌綜合減災。牢固樹立災害風險管理理念,轉變重救災輕減災思想,將防災減災救災納入各級國民經濟和社會發展總體規劃,作為國家公共安全體系建設的重要內容。完善防災減災救災工程建設標準體系,提升災害高風險區域內學校、醫院、居民住房、基礎設施及文物保護單位的設防水平和承災能力。加強部門協調,制定應急避難場所建設、管理、維護相關技術標準和規範。充分利用公園、廣場、學校等公共服務設施,因地制宜建設、改造和提升成應急避難場所,增加避難場所數量,為受災群眾提供就近就便的安置服務。加快推進海綿城市建設,修複城市水生態,涵養水資源。加快補齊城市排水防澇設施建設的短板,增強城市防澇能力。加強農業防災減災基礎設施建設,提升農業抗災能力。將防災減災納入國民教育計劃,加強科普宣傳教育基地建設,推進防災減災知識和技能進學校、進機關、進企事業單位、進社區、進農村、進家庭。加強社區層面減災資源和力量統籌,深入創建綜合減災示範社區,開展全國綜合減災示範縣(市、區、旗)創建試點。定期開展社區防災減災宣傳教育活動,組織居民開展應急救護技能培訓和逃生避險演練,增強風險防範意識,提升公眾應急避險和自救互救技能。

三、健全屬地管理體制

(五)強化地方應急救災主體責任。堅持分級負責、屬地管理為主的原則,進一步明確中央和地方應對自然災害的事權劃分。對達到國家啟動響應等級的自然災害,中央發揮統籌指導和支持作用,地方黨委和政府在災害應對中發揮主體作用,承擔主體責任。省、市、縣級政府要建立健全統一的防災減災救災領導機構,統籌防災減災救災各項工作。地方黨委和政府根據自然災害應急預案,統一指揮人員搜救、傷員救治、衛生防疫、基礎設施搶修、房屋安全應急評估、群眾轉移安置等應急處置工作。規範災害現場各類應急救援力量的組織領導指揮體系,強化各類應急救援力量的統籌使用和調配,發揮公安消防以及各類專業應急救援隊伍在搶險救援中的骨幹作用。統一做好應急處置的信息發布工作。

(六)健全災後恢複重建工作制度。特別重大自然災害災後恢複重建堅持中央統籌指導、地方作為主體、災區群眾廣泛參與的新機制,中央與地方各負其責,協同推進災後恢複重建。特別重大自然災害發生後,國務院有關部門和受災省份按照工作流程共同開展災害損失評估、次生衍生災害隱患排查及危險性評估、住房及建築物受損鑒定和資源環境承載能力評價。中央根據災害損失情況,結合地方經濟和社會發展總體規劃,制定相關的支持政策措施,確定災後恢複重建中央補助資金規模;在此基礎上,結合地方實際組織編制或指導地方編制災後恢複重建總體規劃。地方政府作為災後恢複重建的責任主體和實施主體,應加強對重建工作的組織領導,形成統一協調的組織體系、科學系統的規劃體系、全面細致的政策體系、務實高效的實施體系、完備嚴密的監管體系。充分調動受災群眾積極性,發揚自力更生、艱苦奮鬥的優良傳統,自己動手重建家園。有效對接社會資源,引導誌願者、社會組織等社會力量依法有序參與災後恢複重建。特別重大以外的自然災害恢複重建工作,由地方根據實際組織開展。

(七)完善軍地協調聯動制度。完善軍隊和武警部隊參與搶險救災的應急協調機制,明確需求對接、兵力使用的程序方法。建立地方黨委和政府請求軍隊和武警部隊參與搶險救災的工作制度,明確工作程序,細化軍隊和武警部隊參與搶險救災的工作任務。完善軍地間災害預報預警、災情動態、救災需求、救援進展等信息通報制度。加強救災應急專業力量建設,充實隊伍,配置裝備,強化培訓,組織軍地聯合演練,完善以軍隊、武警部隊為突擊力量,以公安消防等專業隊伍為骨幹力量,以地方和基層應急救援隊伍、社會應急救援隊伍為輔助力量的災害應急救援力量體系。將武警部隊有關搶險救援應急力量納入駐在地應急救援力量和組織指揮體系。完善軍地聯合保障機制,提升軍地應急救援協助水平。

四、完善社會力量和市場參與機制

(八)健全社會力量參與機制。堅持鼓勵支持、引導規範、效率優先、自願自助原則,研究制定和完善社會力量參與防災減災救災的相關政策法規、行業標準、行為準則,搭建社會組織、誌願者等社會力量參與的協調服務平臺和信息導向平臺。完善政府與社會力量協同救災聯動機制,落實稅收優惠、人身保險、裝備提供、業務培訓、政府購買服務等支持措施。建立社會力量參與救災行動評估和監管體系,完善救災捐贈組織協調、信息公開和需求導向等工作機制。鼓勵支持社會力量全方位參與常態減災、應急救援、過渡安置、恢複重建等工作,構建多方參與的社會化防災減災救災格局。

(九)充分發揮市場機制作用。堅持政府推動、市場運作原則,強化保險等市場機制在風險防範、損失補償、恢複重建等方面的積極作用,不斷擴大保險覆蓋面,完善應對災害的金融支持體系。加快巨災保險制度建設,逐步形成財政支持下的多層次巨災風險分散機制。統籌考慮現實需要和長遠規劃,建立健全城鄉居民住宅地震巨災保險制度。鼓勵各地結合災害風險特點,探索巨災風險有效保障模式。積極推進農業保險和農村住房保險工作,健全各級財政補貼、農戶自願參加、保費合理分擔的機制。

五、全面提升綜合減災能力

(十)強化災害風險防範。加快各種災害地面監測站網和國家民用空間基礎設施建設,完善分工合理、職責清晰的自然災害監測預報預警體系。開展以縣為單位的全國自然災害綜合風險與減災能力調查,發揮氣象、水文、地震、地質、林業、海洋等防災減災部門作用,提升災害風險預警能力,加強災害風險評估、隱患排查治理。建立健全與災害特征相適應的預警信息發布制度,明確發布流程和責任權限。加強國家突發事件預警信息發布系統能力建設,發揮國家突發事件預警信息發布系統作用,完善運行管理辦法。充分利用各類傳播渠道,通過多種途徑將災害預警信息發送到戶到人,顯著提高災害預警信息發布的準確性和時效性,擴大社會公眾覆蓋面,有效解決信息發布“最後一公里”問題。

(十一)完善信息共享機制。研究制定防災減災救災信息傳遞與共享技術標準體系,加強跨部門業務協同和互聯互通,建設涵蓋主要涉災部門和軍隊、武警部隊的自然災害大數據和災害管理綜合信息平臺,實現各種災害風險隱患、預警、災情以及救災工作動態等信息共享。推進基層災害信息員隊伍建設,健全自然災害情況統計制度,制定災後損失評估有關技術標準,規範自然災害損失綜合評估工作流程,建立完善災害損失評估的聯動和共享機制。健全重特大自然災害信息發布和輿情應對機制,完善信息發布制度,拓寬信息發布渠道,確保公眾知情權。規範災害現場應急處置、新聞發布、網絡及社會輿情應對等工作流程,完善協同聯動機制,加強新聞發言人隊伍和常備專家庫建設,提高防災減災救災輿情引導能力。

(十二)提升救災物資和裝備統籌保障能力。健全救災物資儲備體系,擴大儲備庫覆蓋範圍,優化儲備布局,完善儲備類型,豐富物資儲備種類,提高物資調配效率和資源統籌利用水平。加強應急物流體系建設,完善鐵路、公路、水運、航空應急運力儲備與調運機制。推進應急物資綜合信息平臺建設,提升協同保障能力。完善通信、能源等方面的應急保障預案。建立“天-空-地”一體應急通信網絡。積極研發重大自然災害監測預警產品,加快研制先進的受災群眾安置、防汛抗旱、人員搜救、森林滅火等裝備和產品,提高基層減災和應急救災裝備保障水平。建立健全應急救援期社會物資、運輸工具、設施裝備等的征用和補償機制。探索建立重大救災裝備租賃保障機制。

(十三)提高科技支撐水平。統籌協調防災減災救災科技資源和力量,充分發揮專家學者的決策支撐作用,加強防災減災救災人才培養,建立防災減災救災高端智庫,完善專家咨詢制度。明確常態減災和非常態救災科技支撐工作模式,建立科技支撐防災減災救災工作的政策措施和長效機制。加強基礎理論研究和關鍵技術研發,著力揭示重大自然災害及災害鏈的孕育、發生、發展、演變規律,分析致災成因機理。推進大數據、雲計算、地理信息等新技術新方法運用,提高災害信息獲取、模擬仿真、預報預測、風險評估、應急通信與保障能力。通過國家科技計劃(專項、基金等)對符合條件的防災減災救災領域科研活動進行支持,加強科技條件平臺建設,發揮現代科技作用,提高重大自然災害防範的科學決策水平和應急能力。完善產學研協同創新機制和技術標準體系,推動科研成果的集成轉化、示範和推廣應用,開展防災減災救災新材料新產品研發,加快推進防災減災救災產業發展。

(十四)深化國際交流合作。服務國家外交工作大局,積極宣傳我國在防災減災救災領域的寶貴經驗和先進做法,學習借鑒國際先進的減災理念和關鍵科技成果,創新深化國際交流合作的工作思路和模式。完善國際多雙邊合作機制,加強人員和技術交流培訓工作,提升重特大自然災害協同應對能力。完善參與聯合國框架下的減災合作機制,推動深入參與亞洲國家間的減災對話與交流平臺,積極拓展東盟地區論壇、東亞峰會、金磚國家、上海合作組織等框架下的合作機制和內容。通過對外人道主義緊急援助部際工作機制,統籌資源,加強協調,提升我國政府應對嚴重人道主義災難的能力和作用。註重對我國周邊國家、毗鄰地區、“一帶一路”沿線國家和地區等發生重特大自然災害時提供必要支持和幫助。推動我國高端防災減災救災裝備和產品走出去。

六、切實加強組織領導

(十五)強化法治保障。根據形勢發展,加強綜合立法研究,及時修訂有關法律法規和預案,科學合理調整應急響應啟動標準。加快形成以專項防災減災法律法規為骨幹、相關應急預案和技術標準配套的防災減災法規體系。要明確責任,對防災減災救災工作中玩忽職守造成損失或重大社會影響的,依紀依法追究當事方的責任。

(十六)加大防災減災救災投入。健全防災減災救災資金多元投入機制,完善各級救災補助政策,拓寬資金投入渠道,加大防災減災基礎設施建設、重大工程建設、科學研究、人才培養、技術研發、科普宣傳、教育培訓等方面的經費投入。各級財政要繼續支持開展災害風險防範、風險調查與評估、基層減災能力建設、科普宣傳教育等防災減災相關工作。鼓勵社會力量和家庭、個人對防災減災救災工作的投入,提高社區和家庭自救互救能力。各級政府要加強對防災減災救災資金的統籌,提高資金使用效益。

(十七)強化組織實施。各地區各部門要以高度的政治責任感和歷史使命感,加大工作力度,確保本意見確定的各項改革舉措落到實處。要加強協調,統籌推進,對實施進度進行跟蹤分析和督促檢查,對實施過程中遇到的問題,及時溝通、科學應對、妥善解決。各地區要發揮主動性和創造性,因地制宜,積極探索,開展試點示範,破解改革難題,積累改革經驗,推動防災減災救災體制機制改革逐步有序深入。

推動三大體制機制升級 提升防災減災救災能力——民政部相關負責人解讀《中共中央 國務院關於推進防災減災救災體制機制改革的意見》

《中共中央 國務院關於推進防災減災救災體制機制改革的意見》10日公布。民政部相關負責人表示,《意見》著眼當前我國防災減災救災工作面臨的問題和體制機制方面的制約因素,通過頂層設計,針對三大體制機制完善升級提出了一系列改革舉措,有助於不斷提升我國防災減災救災能力。

我國是世界上自然災害最為嚴重的國家之一,災害種類多,分布地域廣,發生頻率高,造成損失重。近年來,基於對自然災害形勢的研判,我國不斷探索,確立了以防為主、防抗救相結合的工作方針,積累了寶貴經驗,綜合防災減災救災能力明顯提升。

然而,我國面臨的自然災害形勢依然複雜嚴峻,實際工作中也發現,防災減災救災工作出現了管理體制不順、相關法律法規分散零碎、部門之間工作脫節、一些地方重救災輕減災等問題。

民政部相關負責人表示,對於加強防災減災救災工作,習近平總書記在中央政治局集體學習和到河北唐山考察時分別作出過重要指示,要求進一步增強憂患意識、責任意識,全面提升全社會抵禦自然災害的綜合防範能力。中央深改組第28次會議審議通過相關文件,明確了推進防災減災救災體制機制改革的方向。

此次出臺的《意見》,對推進防災減災救災體制機制改革明確了五項基本原則:堅持以人為本,切實保障人民群眾生命財產安全;堅持以防為主、防抗救相結合;堅持綜合減災,統籌抵禦各種自然災害;堅持分級負責、屬地管理為主;堅持黨委領導、政府主導、社會力量和市場機制廣泛參與。

根據《意見》,我國將著力從三方面推進防災減災救災體制機制改革:

——健全統籌協調體制。總體要求是統籌災害管理和綜合減災。其中,尤其是要加強各種自然災害管理全過程的綜合協調,強化資源統籌和工作協調。充分發揮國家減災委員會等有關部門和軍隊、武警部隊的職能作用。同時,要牢固樹立災害風險管理理念,轉變重救災輕減災思想,將防災減災納入國民教育計劃。

——健全屬地管理體制。《意見》強調,要強化地方應急救災主體責任、健全災後恢複重建工作制度、完善軍地協調聯動制度。對達到國家啟動響應等級的自然災害,中央發揮統籌指導和支持作用,地方黨委和政府在災害應對中發揮主體作用,承擔主體責任。同時,要健全軍隊和武警部隊參與搶險救災的應急協調機制,提升軍地應急救援協助水平。

——完善社會力量和市場參與機制。一方面,要研究制定和完善社會力量參與防災減災救災的相關制度,完善政府與社會力量協同救災聯動機制,落實支持措施。另一方面,要鼓勵支持社會力量全方位參與,構建多方參與的社會化防災減災救災格局,如加快巨災保險制度建設、積極推進農業保險和農村住房保險工作等。

民政部相關負責人表示,要推動各項改革措施落到實處,需要通過加大宣傳調動各方面積極性,通過及時修訂完善相關法律法規和預案強化法治保障,通過健全資金多元投入機制加大資金支持力度。

與此同時,落實還需要有明確的計劃以及相應的督促舉措。

該負責人表示,《意見》明確了分工方案,規定了牽頭部門和完成時間,需要負責部門及時制定方案推進落實。各地區要發揮主動性和創造性,積極探索,破解難題,積累經驗。要建立督促檢查機制,根據明確的責任和要求,督促工作落實。對做得好的地區或單位要表揚鼓勵,對工作落後的地區或單位要幫助查找原因,推動整改工作。

Next Page