- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

快時尚的八個零售秘訣 :吊牌、音樂、光線

來源: http://new.iheima.com/detail/2014/0226/59013.html近些年,快時尚品牌大行其道。盡管快時尚模式上最大的亮點是供應鏈,但在電商崛起之前,快時尚本質上還是一門零售生意。事實上,快時尚在商品管理上同樣也有不少手法值得借鑒。除了土豪之外,大多數人遇到心儀的衣服,最想知道的還是它的價格。在奢侈品行業中,VMD(Visual Merchandising)會專職負責指定櫥窗的陳列和展出方式,以奢侈品行業為標桿的快時尚也不例外。聽什麽,可不是某個店長或店員隨性的安排,國際快時尚品牌的音樂都帶著濃厚的品牌識別度。吊牌、音樂、光線,他們有的是辦法讓你乖乖就範。1.為什麽他們的吊牌越來越難找,衣服標簽也越來越厚?除了土豪之外,大多數人遇到心儀的衣服,最想知道的還是它的價格。他們太了解價格對你的影響力了――才不會第一時間讓你得逞。吊 牌,通常不止一塊。它們藏在犄角旮旯的地方,字體還小得可憐。“先看東西,再看或不看價格”,這可是快時尚最理想的消費者流程。衣服標簽近幾年有越來越厚 的趨勢,且大多出現在顯眼甚至礙眼的關鍵部位,例如腰部、領口、袖口等地方。除了品牌名稱,含有成分介紹、洗滌說明的標簽,加起來厚厚一打,想舒服地穿上 衣服,你不得不減掉標簽。這是他們的小伎倆:你可以30天退換,但剪了標簽的衣服不在此列。另外,吊牌上不會無緣無故多出來各種顏色的標簽,這些顏色標簽都歸在打折範圍之內,並且對所有客戶適用。2.他們是“光明正大”的山寨品牌嗎?很多人會有疑問,他們的設計師真的紮堆在秀場和時尚雜誌“臨摹”出衣服嗎?沒錯。他們會派設計師直接駐紮在歐洲的服裝展示秀場,現場借鑒完回家就做,從Copy到商品上架的時間在15天至22天不等。當然,他們也會從其他地方獲得靈感,包括貿易情報、迪斯科舞廳、橋上的行人小道、時尚雜誌等,再把這些靈感體現在圖紙和裁縫臺上。現在快時尚界最成功的Copycat非ZARA莫屬。代價是快時尚有時不得不為此付出昂貴的侵權費。更聰明穩妥的方法是和著名設計師合作,推出每一季的設計師系列,互惠互利。比如H&M和MARIN的合作就曾制造了上海淮海路旗艦店百米長隊、一衣難求的效果。3.他們的“三流做工”是因為沒有自己的工廠,OMG這是真的嗎?如果把全球的代工工廠都算作品牌商自己的,那任何一個快時尚品牌都有很多工廠――但若只計算他們的直營工廠,屈指可數。ZARA的生產基地設在公司總部所在的西班牙,但基本款服裝會分散在亞洲等低成本地區生產。在西班牙,ZARA設立了20個高度自動化的染色、裁剪中心,再把人力密集型的工作外包給其他小工廠甚至家庭作坊完成。所 以質量常常是你吐槽快時尚的點。質量的第一步是面料,他們得在款式上獲勝,也必須在價格上占優――只能選擇犧牲面料。別抱怨他們的面料總略顯單薄,比如你 想買好看的無袖背帶裙,卻發現內襯是尼龍,以及各種清涼款穿起來永遠悶熱無比。為了壓縮成本,他們在面料和細節永遠比不上大牌。優衣庫的材質會好一些―― 但你別對款式抱太大希望。快時尚就是這樣,款式和質量你只能選一樣。4.“30天無條件退款”,他們是怎麽想的?“讓消費者先買再說”,是這句話的前提,他們不至於出爾反爾,但在退換貨的路上,他們會盡可能地讓你考慮再考慮下。比如收據背面退換貨規則的字體非常小,顏色也更淡,總之“快速成交,買單帶走”是快時尚的基本準則。他 們的試衣間前常排著長長的隊伍,店員會“溫馨”地提醒您,可以先買回去慢慢試,反正能退。事實證明,這一招“拿回去又懶得拿回來”,對許多人非常管用。他 們試衣間的鏡子也有講究:試衣間內部不會有足夠大的鏡子,一般只占墻中間一小部分,呈長方形或橢圓形豎直擺放,不是為了省錢,而是窄一點的長條形鏡子“瘦 身”效果更好。如果想照大鏡子,你必須走出小隔間,成為其他人的免費模特。另外,水銀鍍的層數越多,鏡子的光感就越強。他們多采用三層水銀的鏡子,反射的光比鍍一層水銀的鏡子多很多,人像的輪廓會更加分明,就像被銳化過的照片一樣,看上去色彩更鮮亮飽和。5.昨天還看到十幾件衣服,第二天就都沒了?你很容易錯過心儀的單品,想等到打折再買?不可能。想回去考慮幾天再購入?很難。等你下次再去的時候,這堆衣服早就不在那兒了。這是因為“快速、少量、多款”的店鋪哲學是全球快時尚行業的準則。以ZARA為例,它有一個不成文的規定,但凡2至3周沒有售出的商品都要被移出貨架。各家門店每周都要向總部提交兩次訂單,如果門店錯過了訂單時間,當期就只能輪空。一旦出現貨品積壓,完全由店長為這些庫存買單。因此,即便你覺得這款衣服還剩好幾件,幾天內應該不會被賣斷,它也還是有可能在第二天就被撤櫃。快時尚的“饑餓營銷”是渠道和生產的自然結果,或許你等得起,店長可不這麽認為。6.男裝區總比女裝區暗上不少,是假相嗎?即便是大白天,優衣庫、ZARA、H&M等店鋪里也一定燈火通明。別以為那真是燒店鋪的錢不心疼,而是因為打了燈的店鋪能讓人感覺空間變大,更重要的是,燈光還能“改變”商品的質地、色彩,讓商品看起來比實際價值昂貴不少。ZARA等男裝區的燈光偏暗是為了省電?別天真了。還記得經常看到的男士手表廣告嗎?黑色背景下,一款泛著冷光的金屬表,讓你一下子聯想到“商務成功人士”或直接進入“007邦德”的節奏。黑、灰等深色背景容易讓人產生成熟穩重感,配合聚光效果的窄光束能讓產品的立體感增強,輪廓清晰,凸顯硬朗的男人味。ZARA男裝區的燈光大多采用硬照明加窄光束,雖然公共區域略顯昏暗,但服裝的男人味卻一下得到了烘托和提升。7.別小看他們的櫥窗―比廣告更有效?在奢侈品行業中,VMD會專職負責指定櫥窗的陳列和展出方式,以奢侈品行業為標桿的快時尚也不例外。H&M的全球櫥窗展示都由斯德哥爾摩總部的大型專賣店統一指定。考慮到每家門店的銷售情況不同,模特著裝在統一的參考方案下,展示款暢銷或是賣斷時,櫥窗團隊再根據實際銷售量做出實時調整。在櫥窗更新速度上,ZARA算得上是“行業標桿”。他們很少會做廣告,但他們舍得在櫥窗設計上砸錢,當時尚雜誌還在預告當季潮流時,ZARA的櫥窗已經在展示這些內容了,這種“提前展示”能起到很有效的廣告作用。通常來說,國內快時尚的單個櫥窗投入在2000元至3000元,像ZARA這樣舍得在玻璃後面花錢的金主,每個櫥窗的基本花費都在5000元以上,有時還能做到一周更換兩次的頻率。8.小心你的耳朵――他們的背景音樂是“買單催化劑”?聽什麽,可不是某個店長或店員隨性的安排,國際快時尚品牌的音樂都帶著濃厚的品牌識別度。H&M的背景音樂每個月由瑞士總部統一發送至各個門店,嘻哈、搖滾、爵士風格是他們的最愛。無論你在全球哪個角落的H&M店鋪,聽到的都是同一組配樂,如果恰巧在同一時區,沒準音樂還能同步。同為歐洲血統,ZARA將統一發揮到了極致,位於西班牙的總部直接通過網絡控制遍布全球的店鋪,連播放也完全由總部電腦系統控制。歐美熱門單曲、快節奏流行樂曲,ZARA借音樂營造的“緊迫感”加重你現在不買就會錯過的催單心理。 相關公司: 數據來自 創業項目庫 作者:連鎖商業平臺 | 編輯:wangjingjing | 責編:王靜靜

音樂行業的未來:把聽眾賣給廣告主

http://www.iheima.com/thread-3788-1-1.html導語:美國科技博客Re/code週五刊登題為《音樂行業的未來:把聽眾賣給廣告主》(The Future of the Music Industry: Selling Audiences to Advertisers)的評論文章稱,隨著傳統廣播和網絡廣播的此消彼長,廣告收入也將逐步取代傳統音像製品,成為音樂行業的主要收入來源。

以下為文章主要內容:

廣播和唱片行業面臨的種種不確定性,已經為歌手和唱片公司創造了巨大的機會。音樂行業今後的增長將源自網絡音樂聽眾的整體擴容,以及廣播廣告的收入萎縮。

當通過音樂和廣播用戶的眼睛觀察這些重要趨勢時,唱片公司的創收前景就變得無比清晰。要不了多久,廣告就將成為歌手和唱片公司的主要收入,MP3、CD或訂閱收入都將相形見絀。

音樂下載收入持續下滑

CD銷量已經下滑多年,MP3銷量也突然間開始萎縮。根據市場研究公司Asymco分析師霍瑞斯·德迪烏(Horace Dediu)的測算,2014年的iTunes音樂下載收入「可能再降40%」。與MP3銷量一同萎縮的,還有廣播收聽時間。與此同時,Pandora和Spotify等互聯網廣播則在享受著驚人的增長。到明年,互聯網廣播的聽眾將達到1.7億人,較今年高出1000萬。

流媒體佔音樂產業總營收的比重逐年增長

根據美國唱片業協會公佈的數據,依靠廣告和訂閱費創收的流媒體服務支付給歌手和唱片公司的費用增長了兩倍,在數字音樂收入中的佔比過去4年間從7%增長到21%。憑藉著去年超過4.32億美元的投資,Pandora和Spotify等流媒體廣播服務都實現了蓬勃發展,而傳統廣播卻舉步維艱。很多傳統廣播的廣告客戶紛紛轉投互聯網廣播,使之成為了當今音樂行業的重要增長領域。

傳統廣播舉步維艱

44%的網絡廣播聽眾表示,他們的在線收聽時間增長主要源自FM/AM收聽時間的減少。在12至24歲的受訪者中,75%每月收聽網絡廣播,約有三分之二每週收聽網絡廣播。

事實上,傳統廣播不僅聽眾在減少,而且根據市場研究公司Triton Digital的數據,Pandora的聽眾在任意時刻(週一至週五早6點至晚8點間)都達到全美數千家廣播電台聽眾總數的3倍多。市場研究公司Borrell Associates預計,用戶今後四年收聽純移動音樂服務的時間將增長38%,收聽傳統廣播的時間則會減少42%。

Arbitron(現已更名為「尼爾森音樂」)的數據表明,過去幾十年間,傳統廣播用戶的平均季度收聽時間一直都在穩步下滑。2009年,Arbitron已經停止發佈全美平均季度收聽時間數據,很可能是因為這一指標較前一年出現了嚴重下滑。與此同時,尼爾森則推出了專門的指標來衡量Pandora等其他網絡音樂服務的流行度。

無論原因是什麼,其影響都不容忽視。據知情人士透露,Arbitron 2013年春天的傳統廣播用戶平均季度收聽時間指數創歷史新低,從5年前的13.2降至9.2,比2013年的10.3也減少了1個點。

——隨著傳統廣播行業的萎縮,它的不確定性和疲軟的增長前景已經為唱片行業創造了重大機會。

作為一種傳統媒體,廣播行業的高管試圖保住每年160億美元的廣告收入。而歌手和唱片公司提供給各大廣播電台的主打歌,則是其中的關鍵所在,但這些歌手和唱片公司本身卻無法從中獲得任何利益。

多年以來,廣播公司一直都沒有為歌手和唱片公司支付任何績效分成,只是通過自己的廣播節目來提供補償,從而幫助對方銷售各種各樣的音像製品。但銷售趨勢表明,無論是MP3還是CD,傳統音像製品的年代都將結束。

唱片公司和歌手需要抓住當前的時機,一勞永逸地實現自己的價值,在從傳統廣播轉向網絡廣播的廣告收入中分一杯羹。但要加大分成比例,不應該簡單地提高版稅。

1970年代中期,當FM的聽眾超過AM時,廣告主也順應趨勢增加了FM的廣告投放。如今,AM廣播的收入早已大幅降低。如果歷史重演,FM聽眾也將大舉轉向網絡廣播,雖然這會給傳統廣播行業帶來巨大損失,但歌手和唱片公司今後的增收渠道卻會變得更加明確。

如果歌手和唱片公司繼續發動進攻,全面擁抱流媒體服務,以此彌補MP3和CD收入的下滑,並通過創新來為自己的品牌開發聽眾,他們就將控制廣告主最渴望的資產:龐大的受眾和海量的數據。

——網絡廣播為廣告主提供數據驅動的先進技術,以便提升廣告購買效率——傳統廣播在這一方面較為落後。

Pandora有88%的收入來自廣告,而非訂閱費。Beats和Rhapsody等公司採取的訂閱費模式究竟有沒有潛力,還需要時間來證明。但與此同時,以廣告作為創收渠道的商業模式早已得到了業界的認可,也被聽眾廣泛接受。

隨著傳統廣播停滯不前,160億美元的廣告帝國中,難免會有相當一部分隨著聽眾從FM遷移到網絡廣播。Clip Interactive高級副總裁邁克爾·費舍爾(Michael Fischer)認為,「唱片公司和歌手需要融入這一趨勢,與現有的流媒體服務合作,以便擴大他們的受眾。」與此同時,他們還必須規劃自己獨特的音頻媒體戰略和網絡廣播品牌,以便吸引聽眾收聽原創內容。

——唱片行業的未來收入不會來自音樂銷售,把音樂聽眾賣給廣告主才是他們的主要收入來源。

美國傳統廣播和數字廣播的廣告營收份額

網絡廣播的聽眾增長得越快,FM的聽眾減少得就越快,廣告收入流向歌手和唱片公司的速度也就越快,因為廣告主會跟隨聽眾的腳步。FM廣播對吸引網絡聽眾興趣不大,而且沒有取得過什麼成功。很顯然,除了少數例外,他們不會向歌手或唱片公司支付任何績效分成。

面臨債務和其他壓力,廣播公司不得不大幅增加廣告播放量,從而給網絡廣播創造了可乘之機。網絡廣播的廣告少,可以隨時提供2000萬首歌曲,而且能夠定製收聽體驗,甚至具備無限的頻道資源,再加上各種專利技術、原創內容和創新模式,都對網絡廣播的高速增長形成了促進。FM廣播無力應對這些威脅,導致他們的聽眾收聽時間大幅降低。

電視和其他企業已經開始適應顛覆性的數字變革,互聯網廣播的崛起卻幾乎沒有遭到有意義的抵抗。缺乏強有力的回應一方面令人失望和沮喪,但另一方面,也給歌手、唱片公司、聽眾、廣告主和內容製作者創造了難得的機會。

來源:(樵夫) 新浪科技

云計算思考之二:音樂行業的變革 點拾Deepinsight

http://xueqiu.com/3915115654/28931056今天我們和大家分享云計算對於各個行業改造的第二篇:唱片行業的變革。

上週我們詳細介紹了流媒體電台Pandora的商業模式,事實上這家公司是整個音樂行業的變革先鋒。在他們位於奧克蘭的總部,大約有十二名頭戴耳機的分析師一邊聽音樂一邊填調查問卷。他們歸類歌曲是「歡快的」還是「憤恨的」,歌手是「氣聲的」還是「啞聲的」,他們註解上能否聽到電吉他、琵琶或者風笛。他們的歸類能幫助形成給7600萬用戶的推薦音樂的算法。

傳統的唱片公司早在上一次互聯網泡沫時代就曾經面臨過巨大的危機,那時候提供免費音樂搜索的網站Napster極大地衝擊了傳統的唱片公司。人們第一次感受到了互聯網帶來的「免費」。那時候美國的大學生所有人都在宿舍裡下載Napster的免費音樂。然而,最終這個由嬉皮士創立的公司沒有長大,而老闆也在揮霍光了大部分積蓄後搬到了一個小島,和女人,毒品,槍支明天生活在一起(如果有興趣,點拾下次可以專門推薦Napster創始人的故事)。之後,喬布斯二次回歸後的蘋果在2003年推出了iPod的音樂下載服務,每首歌付費0.99美元。然而,在那個PC端的年代,下載音樂還是有些繁瑣。你需要在電腦裡下載歌曲,然後導入到你的iPod,隨身聽等設備。直到今天,在移動互聯網迅速成長,以及3G, 4G大規模普及之後,云端服務也再一次改變了唱片行業的經營模式。類似於Pandora這樣的新一代電台將音樂直接放在云端,而用戶可以直接在云端收聽音樂。他們可以用傳統的方式選擇唱片在線播放,或者直接選擇他們感興趣的類型,聽著由云端分類好的音樂,這樣也讓他們能夠接觸到更多的歌手。

毫無疑問,唱片公司將開始新的商業模式。去年全球音樂公司的收益縮水4%,下降到150億美元。下降的最大原因是CD唱片最後的守護者,日本客戶也開始放棄CD行業來。看來,依靠類似於AKB48 這樣的少女組合帶動日本宅男的唱片銷售也無法挽救整個行業的趨勢性下滑。而在中國,我們相信大部分朋友們上一次買CD可能都是好幾年前的事情了。但是音樂公司會就此倒閉嗎?當然不會。畢竟音樂公司是打造,簽約歌手的主要載體。沒有這些音樂公司的造星,就沒有今天的周杰倫,張學友,劉德華,羅志祥等明星。通過云端提供服務的流媒體音樂公司並不會去造星,他們只是通過數據分析來分類音樂,並提供給消費者。於是,音樂公司開始通過收取版權費來取得新的收入來源。現在流式媒體有大概2800萬付費會員,還有相當於會員好幾倍的免費版使用者。去年像Spotify這樣的會員制流媒體合計收益超過了10億美元,比2012年增加了一半以上。這個數據中不包括在線電台公司,去年僅在美國他們的收益就達到59000萬美元,比前一年增長了28%。在美國這個最大的音樂市場,2013年全行業21%的收益都來自於流媒體,它的迅猛發展大大彌補了CD銷售慘淡的光景。而流媒體的商業模式和唱片不同。每次音樂被播放,需求方的流媒體服務付給唱片公司三分之十美分,在線電台甚至更少。但音樂發燒友們會反覆播放喜歡的曲目,也許會有上百次,而不像過去的唱片是一次性消費,所以那些微不足道的便士們也可以積少成多。流媒體用戶一年的花銷大約在120美元左右,這超過了美國音樂消費者平均開銷的兩倍。

很顯然,未來CD唱片會成為和黑膠唱片一樣的古董,可能只有少數發燒友會保留珍貴的唱片。而未來CD唱片行業必然會逐漸消失,取而代之的是云端服務下的流媒體音樂模式。對於唱片公司來說,他們的商業模式也必須從傳統賣唱片轉向數字化的收費。在音樂行業進入云服務之後,粉絲經濟會越來越重要。特別是當Pandora,豆瓣FM這種隨機播放音樂的模式變得流行之後,主流唱片廠商比任何時候需要粉絲經濟的支持。而另一方面,在移動互聯網的時代,音樂會比任何時候都變得沒有國界的限制。一個德國的搖滾歌手非常可能在全世界無邊界的音樂網絡中突然爆紅。

查看原图

查看原图結論,在云端服務將徹底改變音樂行業的遊戲規則。未來非常可能從傳統的賣CD賺取版權費轉向云端下載量的點擊數付費。大的音樂巨頭依然會存活,但是他們必須改變目前商業模式,甚至必須要有更多的互聯網思維。而隨著流媒體的成長,他們在專利費用上的議價能力會更高,也將閒置傳統音樂巨頭的發展。

點拾原創

1) 如果您喜歡我們的研究,請訂閱點拾,直接查找公眾號:點拾,也可查找微信號:deepinsightapp

2) 本觀點僅供交流參考,不作為任何投資建議。

【產業】唱片工業已死 音樂工業能永存嗎?

http://www.iheima.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4977「在互聯網技術下,整個音樂產業鏈已經跟以前唱片時代的音樂產業鏈不一樣了,你還按照以前的模式去做不死才怪!現在的90後在寢室,蒙一床被子隔音就能錄製音樂,他們都能砸了70後的飯碗!」李敬在接受《瞭瞭望東方週刊》採訪時強調,應該是「唱片工業已死,音樂產業要永存」。

介質革命帶來的新公司

理科出身的李敬把互聯網時代的數字音樂革命看得很簡單:一種介質代替另一種介質,「是科學技術的進步,是不可阻擋的」。

就好像當年有卡帶機,然後CD取代了卡帶。然而不同的是,在從卡帶到CD的變化中,唱片公司一樣賺錢,「而現在進入互聯網時代,有人賺不著錢了,所以反對。」他這樣比較說。

其實回顧整個現代音樂史,音樂產業的歷次飛躍都來自於技術革新。技術一次次打破舊有的產業利益鏈,建立新的分配格局。唱片就曾被譽為人類重大發明之一,它的產生曾經促進了音樂的大發展,成為改變人們生活方式的重要載體。

上世紀80年代,隨著傳統唱片轉化為數字CD,全球唱片業迎來近20年的大繁榮。1982年,邁克爾。傑克遜的專輯《顫慄》全球銷量破億張,至今無人能破此紀錄。

「當時也充斥著很多盜版,即便這種情況下,普普通通一個唱片公司一個專輯就能賣上百萬,白金獎就能賣幾百萬,那時候我們開年會吃喝都在人民大會堂。」國際唱片業協會中國區首席代表郭彪對《瞭瞭望東方週刊》回憶說。

「那時候賺錢太容易了,傻子都能賺錢。唱片發行之前就已經聽到了錢的響聲。」李敬說。

其實數字音樂的介質在短短10年中也在變化:先是MP3機—它被李敬認為是過渡產物,然後是PC互聯網,現在移動互聯網已經成為趨勢。

在數字介質轉變的過程中,最大的變化就是銷售和傳播合二為一:聽眾從聽到一首歌然後去淘唱片店,變為跑到網上找歌聽、直接下載。

當傳統唱片工業最輝煌的時候,發行商、音像廠「拿著錢堵在唱片公司門口排隊」,希望得到授權。音樂人需要集中精力生產好歌,唱片公司想要誰紅很少會失手,「因為它掌握了媒體,但現在網絡上一首歌不知道怎樣就紅了。電視報紙都沒那麼強勢了,網絡越來越受關注,這就是改變了音樂的傳播。」

為瞭解決這個被李敬稱為「複雜」的傳播問題,他的公司裡有幾十個人專門研究:剛研究透了搜索引擎,又出來了微博、社交媒體,「就算我們是網絡出身的,也應接不暇」。

成立於2002年的滾石移動,投資方除了滾石唱片集團,還有宏碁技術投資、德國西門子移動投資、華登國際投資、聯想投資,叫做「全網電信增值業務提供商」。其實它的前身就是滾石唱片旗下的滾石網路科技娛樂通信事業部。

作為一家「新型的音樂公司」,李敬稱自己的企業每年有4億元以上的營業收入,且一直盈利。不過他也說,自己還處在深刻瞭解傳統音樂的過程中。

這類公司的出現,大大改變了音樂工業的傳統—唱片公司以往都是以製作室、錄音棚為主,小型、個性突出。「我覺得未來這種工作室形式會被淘汰。未來的唱片公司有強大的銷售能力和推動能力,你會發現,這個產業鏈各個環節就發生了變化,更像四大國際唱片公司那樣,但是這對企業的管理能力、資源整合能力、資金籌措能力是一個考驗。」

具體來說,唱片工業是以製作人為核心,然而現在隨著市場推廣、銷售渠道的多樣化、複雜化,製作公司扮演了主要角色。

音樂的變現難題

唱片工業的衰敗是顯而易見的。2012年初,知名音樂人宋柯丟下一句「唱片已死」,短暫地離開過音樂圈。似一聲驚雷,士氣低落的唱片業為此紛紛攘攘了好長一段時間。

半年不到,宋柯加盟恆大音樂。2013年11月9日晚,裡皮帶領的恆大足球奪得亞冠冠軍。恆大音樂「主教練宋皮」(宋柯自我戲稱)將「恆大星光音樂狂歡節」大篷車從南京派到了天河體育中心,為狂歡夜助興。

但部分觀眾對「恆大星光音樂狂歡節」植入廣告太多頗有微詞,「音樂節像廣告節」。宋柯則公開回應稱,如果僅靠門票收入,恆大音樂節單場虧損近200多萬元。

2013年「恆大星光音樂狂歡節」30場巡演除門票收入外,還將帶來1億元廣告贊助。為此,2014年巡演預計將增加到40至50場。

現場音樂已經取代唱片業成為全球音樂產業中收入規模最大的部分,音樂節甚至被視為音樂人的出路之一。

在宋柯看來,音樂節遠遠沒有達到「井噴」,正規的非常少,很多地方還未曾有過音樂節。「蛋糕要做大,音樂人才有飯吃。」

1996年,剛從美國回來不久的宋柯還是一個珠寶商人。在好友高曉松的慫恿下,心底仍懷理想的他創辦了麥田音樂。宋柯在太合麥田的辦公室裡有一幅漫畫,上面寫著「為人民的娛樂服務」。

這個口號也正是宋柯這些年摸索的主線。在正式成立麥田音樂之前,高曉松帶著宋柯在上海一些唱片發行公司轉了一圈。

那時盜版已經暗潮洶湧,但宋柯認為還是可以掙錢。麥田音樂成立之初,依靠高曉松、朴樹、葉蓓等歌手著實賺了一把。

進入21世紀後互聯網迅速崛起,唱片大勢漸去。網絡全面對接、深度介入音樂產業鏈。唱片公司既無法對接網絡的慾望,也沒能滿足音樂人的慾望。

身為老闆的宋柯,也曾感到這種內外壓力。據業內人士轉述,在2011年香港流行音樂節的論壇上,宋柯就曾表示:「我不開心,我不願去伺候那些膨脹的藝人,那我就要放棄。」

2011年6月,在文化部的鼎力協調下,音樂產業裡曾經水火不容的音樂製作方和百度等互聯網渠道方,在北京宣佈成立了網絡音樂的行業協調組織「網絡音樂行業發展聯盟」,各方簽署公約,貌似握手言和共同探尋多方共贏的產業模式。

但是,今天看來聯盟各方的利益糾葛並未化解,唱片業的頹勢也沒能扭轉。

2012年年初,宋柯去開烤鴨店了。或許坐在自家烤鴨店裡盤算著營收時,對於中國音樂行業的賺錢問題,他琢磨出了一點東西:內容提供商不能從音樂流通體系裡掙得40%利潤,就玩不下去。不是賺不了錢,是沒有話語權。

當時,宋柯曾對《瞭瞭望東方週刊》表示:「網絡音樂總體年收入約為300億元,作為內容製作方的音樂公司只拿到約6億元。與此同時,2010年電影市場票房為103億元,內容商可以拿到35%至40%,約35億至40億元。」

這種對比似乎也暗合形勢。中國音像協會常務副會長王炬就對本刊記者表示:「流行音樂發展百餘年,到現在為止,音樂的形成模式、流通模式已經越來越和電影相似了。」

北大青鳥音樂集團總裁許曉峰對《瞭瞭望東方週刊》表示:「行業中整個產業結構,嚴重地損傷原創者的利益。」

「中國大陸的音樂嚴格來說已經陷入趨眾,藝術個性沒有了,好作品就沒了。歸根結底還是缺少有個性有品位的藝術工作者。」王炬說。

當然,有業內人士也表示,音樂行業缺的不僅是音樂人才,更缺互聯網專業人才。

10%和90%

對於數字音樂,郭彪的看法是:2000年中國就有了數字音樂,至今已13年,「如果出現5年時就修法,那就好了。」

作為傳統音樂人,他說:「我現在真的有些害怕,害怕什麼新的科技又出來了。因為中國的科技更新太快了,中國人接受這個很快,利用新科技打煙霧彈。著作權人沒弄明白,國家主管部門沒弄明白,法官沒弄明白,但是他弄得明白,就借助這個機會就開始盜版。他說這不是盜版,這是技術手段。」

郭彪跟互聯網「打了這麼多年」,現在法院已經基本弄明白了,「覺得畢竟你們互聯網不能老這樣啊」。

他說,數字音樂面臨的網絡盜版主要有三種:大量的沒有經過授權的內容網站,將產品放在自己的服務器上,但這個問題並不嚴重;更嚴重的是深層鏈接網站,將盜版網站全鏈一起,使得盜版得以實現,自己通過MP3窗口收廣告費;第三是音樂愛好者將種子上傳,大約佔20%。

通過「鬥爭」,第二類的深層鏈接有一大部分已經進入合法範疇,比如百度等大網站提供的鏈接。但是下載工具提供的深層鏈接還沒有向音樂人付費。而在國外,第三種、即P2P才是焦點。

對於涉及多個文化藝術領域的版權問題,郭彪說:「最關鍵的還是法制環境。我們打了那麼多年官司,我們是在吃虧、在流血的,那些網站反正拖一天是一天。」

版權問題導致的一個後果就是投資積極性下降。因為投資的回收差,原來集中在唱片製作領域的資本進入演藝行業,「但這些都不是主業」。

郭彪說:「現在一開會,基本上是兩個陣營,一個是內容產業,一個是互聯網。」

不過他認為,唱片行業不可能消失。雖然科技使進入音樂行業的門檻降低,但是作為商業產品仍然需要對藝人的培養和包裝,「從這個意義上講,唱片公司無可替代」。

而面對財大氣粗的互聯網公司,「沒有幾個權利人能真正有實力和大的互聯網公司坐下來談判。」中國音樂著作權協會副總幹事劉平對《瞭瞭望東方週刊》說。

他解釋說,無線音樂和在線音樂現在都存在非常大的問題,「無線音樂雖然利益非常大,但是權利人尤其是原創作者獲得的利益寥寥無幾,一部分被唱片公司拿到了,更大一部分被運營商拿去了。中國移動數字音樂可以達到300億元,因為他們是渠道,是壟斷的。」

他舉出《兩隻蝴蝶》、《老鼠愛大米》為例:這兩首歌做彩鈴的時候,詞曲作者也能分到上千萬元,後來就再也沒有出現這種情況。「中國移動開始沒明白,後來明白了,就改規矩了,採取買斷方式,用5萬元買斷,剩下的跟你沒關係。這就非常不公平,但他是渠道,你不進它的渠道,當時就沒有其他渠道可上了。」

至於在線音樂,「其實上只是解決了不到10%,其他90%多的還沒解決呢!」

走出技術的牢籠

王炬曾參加一個關於數字音樂的論壇,他強烈地感受到,「唱片業已經從論壇的主人變成現在的聽客、看客。」

王炬說:「當時坐在主席台上的,除了一家是做演出的公司的負責人之外,其他都是做數字、網站、移動的,所有唱片公司的負責人都坐台下。演講的也都是做數字的,2011年還有宋柯、沈黎暉等做唱片的,2012年就完全沒有了。」

數字音樂給傳統唱片公司帶來的衝擊幾乎是全方位的,不僅在於傳播方式和渠道,還體現在對音樂內容的影響上。「腐朽守舊」的傳統唱片工業,看起來在新技術面前幾乎一無是處。

不僅是曾經輝煌的國際五大唱片公司轉眼間從「五大」變「四大」,又從「四大」縮至「三大」,國內唱片業也是淒悽慘慘。

2004年,宋柯開始警惕地意識到互聯網技術的普及使數字音樂有了商業化的可能。2005年中國唱片業進入資本時代,從華納音樂先後出走的宋柯、許曉峰相繼獲得巨額融資創業。

宋柯的太合麥田不僅從運作刀郎作品的無限增值業務中既賺錢又賺口碑,2005年又簽約了超女冠軍李宇春。許曉峰的創盟音樂則採取較為穩健的方式。不過在業餘時間,許曉峰鼓搗出了北大原創音樂20年紀念專輯《未名湖是個海洋》,至今被奉為經典。

網絡的興起以及無線增值業務的繁榮帶來了機遇,這期間的種種絢麗,讓不少業內人士都以為中國唱片業復活了,並且迎來了第二春。

殊不知,這更像是一次迴光返照。一些以唱片為主體的音樂公司已經私下將主營業務轉移到藝人經紀和商演領域。

多年以來,唱片界和互聯網公司形同水火,自身不會也不甘心擁抱新技術。唱片業一步步日薄西山。現如今,明星出專輯僅相當於印名片,一線歌手的專輯銷量也不過上萬張。唱片公司最大的願望就是活著。

至今,整個音樂產業也未能找到適應互聯網新技術的成功商業模式,陷入技術牢籠。做唱片掙不到錢,人們歸結為盜版猖獗;網絡音樂時代音樂依然不賺錢,人們歸咎於免費下載。

「不解決百度、中國移動對音樂的壓榨問題,中國數字音樂的發展就是一句空話。」許曉峰對《瞭瞭望東方週刊》表示,「全世界每首音樂都慰藉了千百萬人的心靈,唯獨在中國創造音樂的人的心靈卻受到很大的傷害。就像一個演喜劇的小丑,為大家帶來笑聲,自己卻生活在苦悶中。」

來源:《瞭望東方週刊》 作者:劉武

本文轉自公開資料,轉載請註明出處。

音樂140614管弦樂團是怎麼一回事 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/06/14/%E9%9F%B3%E6%A8%82140614%E7%AE%A1%E5%BC%A6%E6%A8%82%E5%9C%98%E6%98%AF%E6%80%8E%E9%BA%BC%E4%B8%80%E5%9B%9E%E4%BA%8B/音樂140614

管弦樂團是怎麼一回事?

旗王執筆

欣賞古典音樂晚會時所見到的光景, 就是台上有一大堆人煞有介事地分組坐在一起。 (無論如何都看不出組別間有甚麼規律。 唯一能看出的大概是拉奏的在前面,吹奏的在後面吧。 咦?上次那些大鼓不是放在這邊的嗎?今次怎麼都那邊去了?)他們各自把持著自己的樂器,似乎只要舞台前方職司「指揮」的那位手持白色竹籤的傻佬揈吓支嘢, 樂團就自然而然地演奏出(理應是)華麗的樂章。

雙眼能看清的大約就是這麼多,能理解的亦不過如此。 至於那位仁兄為什麼要拿着嗰支白色竹籤揈吓揈吓(據說這個動作叫做「指揮」)、為什麼那四隻大鼓忽而在左,忽而居右、為什麼拉奏的在前,吹奏的在後…..等等問題,如果只坐在家裡納悶的話,一定想不出原因來。

(迷之音:所以你就要睇 “掌門天地”嘞!)

交響樂團通常由四大樂器家族組成:弦樂器、木管樂器、銅管樂器和 敲擊樂器。

樂師根據樂器的 演奏法 製造出「駐波stationary wave」,令樂器發聲:

弦樂器 是用弓摩擦弦線,以弦線作為駐波的媒介;

木管和銅管樂器 是運用氣息令樂器內的空氣沿著管子振動以製造駐波;

敲擊樂器 則經由敲打樂器本身或上面的鼓膜而使其產生振動。

當這些不同的駐波在合適的時間紛呈集現,便有可能演奏出華麗的管弦合奏音樂。

至於樂團成員動輒半百, 怎樣才能知悉自己幾時該製造駐波,幾時該休息呢? 這就是「樂譜」的魔法。

樂譜,簡單來說就是記錄音樂的一種語文。 在於現代音樂,主流的記譜方法是「五線譜」。 譜面以五條橫線作為「座標」,橫向軸為時間,縱向軸表示音高。當音太高或太低,超出五條線之外時,便會在其外刻上「附加線」,以暫時性地為五線外的縱向空間作出標明。

每首樂曲當中每件樂器的樂手都會有自己的一份樂譜。 一般來說,兩隻手分工協作演奏的樂器(如小提琴或結他)只需用一行五線譜;兩隻手同工配置演奏的(如鋼琴)則要同時看兩行譜了。*** 至於指揮—正如旗某在前文《指揮都在幹甚麼》所言— 是樂團的「演奏者」 , 故其所用樂譜是一份密麻麻的、數十行五缐譜合而為一的「總譜full score」。***

在一場音樂會正式開始之前,樂師們通常會先行在台上或後台熱身,然後上台就座候命。

樂團座位的排列方法一般為:

一、全體面對那個手持白色尖銳武器、身穿踢死兔、站在一個小平台上的傻佬;

二、職司同樣樂器的坐在一起;

三、 “濫竽充數”的在後面;(咦?)

四、同家族的樂器在一起;

五、家族之內按音高排列;和

六、家族之間按聲量排列。

接著觀眾席的燈光漸暗,只餘台上的燈光獨明,這是晚會邀請觀眾把注意放在舞台之上。 然後 「樂團首席concertmaster」(通常是第一小提琴手)會上台,帶領樂團調音。

音調,是相對的概念。Dol可以是頻譜上的任意值。 把該個頻率增加一倍,就是高八度的dol。 在八度以內,就可以用數學公式確定dol re me fa sol各自的頻率。即,音調可因人而異。

有見及此,一個樂團必須達成共識,同意把音調敲定於某個頻率某個音階之上。 首席會請 雙簧管手 以440Hz的頻率奏出A音, 讓樂團所有成員以該A音為標準。***

那何解要首席調音,而不是指揮呢? 這就牽涉到首席和指揮與樂團之間的關係。

首席是樂團的代表,而指揮是樂團的「演奏者」。 正如鋼琴演奏會之前,必會請調音師為鋼琴的弦線調音,而不是鋼琴家本人。 指揮、首席和樂團的關係,有如車長、售票員和乘客的關係。 確保每位乘客都已購票是售票員的工作,車長的工作就是帶領持票乘客前往目的地。 首席處理的是樂團的基本問題,如技術問題;而指揮處理的,則是音樂演譯上的問題。在音樂會上,是指揮和樂團兩方的合作,(若樂曲要求加上獨奏,如協奏曲等,則是三方。)而首席只是樂團的一部分。 “首席調音”可以視為樂團的自我調整罷。

PS 至於何解彈豎琴的一定係靚女姐姐,呢個問題就真係無人知曉。就算全男班嘅拔萃管樂團需要出動豎琴之時,都係由靚女姐姐彈嘅。

PPS. 佢真係女仔黎㗎!

音樂140622 大指揮家系列 (一): Istvan Kertesz 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/06/22/%E9%9F%B3%E6%A8%82140622-%E5%A4%A7%E6%8C%87%E6%8F%AE%E5%AE%B6%E7%B3%BB%E5%88%97-%E4%B8%80%EF%BC%9A-istvan-kertesz/Istvan Kertesz 是一位帶有猶太血統的匈牙利籍指揮家,紅得發紫,活躍於上世紀六十至七十年代的歐洲樂壇。 可惜天妒英才,四十五歲盛年在一次游泳意外中去世。

Istvan Kertesz於1929年在匈牙利首都 布達佩斯出生。 他的父親在他九歲時因盲腸炎去世,由母親辛苦支撑家庭。

Kertesz早歲就對音樂有很大的親和力,開始學習小提琴。 二戰時,德國軍隊於1944年進佔匈牙利,隨之而來的就是對歐洲猶太人的「大屠殺Holocaust」。 Kertesz一家人知道如不逃亡就必死無疑,於是開始流亡躲藏,一些親戚不幸被擄獲,死於集中營。

即使戰時受到空襲與飢餓的困擾,及匈牙利先後被德國、俄國人入侵,Kertesz仍斷斷續續學習音樂。 繼小提琴後,他又學習鋼琴與作曲。雖在戰時,布達佩斯文化氣息仍盛,Kertesz差不多每晚都去聽音樂會。 就在此時,他開始立志要做一位指揮家。

二戰結束,他恢復正式的音樂生涯,進入Kolcsey-Gymnasium音樂學院,在那裡以榮譽生畢業。 1947年,他獲獎學金進入 皇家音樂學院(即今之布達佩斯李斯特音樂學院),追隨名作曲家Zoltan Kodaly深造小提琴、鋼琴與作曲。 由於醉心於指揮,他更追隨匈牙利名指揮家Janos Ferencsik(現今我們仍可聽到他的身歷聲錄音)。 在此時,他認識了後來成為妻子的女高音Edith Gancs。 在指揮方面,Kertesz深受Bruno Walter和Otto Klemperer的影響。

1947年十二月十七日,Kertesz以「全莫扎特」節目作出他的音樂生涯的指揮首演。在1955-1957,他被選為Gyor Philharmonic Orchestra的首席指揮及受聘為李斯特音樂學院的指揮副教授。 匈牙利革命失敗,Kertesz離開布達佩斯。 他獲邀進入羅馬Santa Cecilia國家音樂學院,追隨意大利藉名指揮Fermando Previtali深造指揮術,以優異成績畢業,並獲該學院頒贈「Premio d’Atri」最高藝術榮譽名銜。 在羅馬完成學業後,Kertesz獲委任為漢堡交響樂團客座指揮。

1960年三月,Augsburg歌劇團委任他為音樂總監── 一個專為他而設的職位。在那裡,他指揮了莫扎特的《魔笛(The Magic Flute)》、《後宮的誘逃(The Abduction from the Seragio)》、《女人心(Cosi fan tutte)》及《費加羅的婚禮(The Marriage of Figaro》,一躍而成為莫扎特權威演繹者。

隨後他又演出了令人振奮和扣人心弦的凡爾第歌劇《Rigoletto》、《Don Carlos》、《Othello》等,證實了自己也是一位演繹意大利歌劇的能者。他在1961及1963分別獲委為薩爾斯堡音樂節(Salzburg Festival)指揮莫扎特《後宮的誘逃》及《魔笛》的指揮。

此後,他相繼指揮過Berlin German Opera、Berlin Philharmonic、London Symphony、Isreal Philharmonic、San Francisco Opera、North German Symphony、Hamburg Symphony、Munich Philharmonic、Bavarian Radio Symphony等樂團,蜚聲遐邇。

這是他音樂指揮生涯的頂峯,並開始了煩忙的錄音生涯。他替英國Columbia灌錄了不少經典約演繹,並為多位獨奏家(如Hans Richter-Hasser等)伴奏。Decca和他簽了獨家合約,自此我們就有機會欣賞更多他的精彩演繹。

1962他獲委任為Isreal Philharmonic Orchestra客席指揮。 此後十一年直至去世,不知是否和他的猶太血統有關,因而出於使命感,他和IPO的關係特別密切:他在台拉維夫的Mann Auditorium共演出了378件音樂作品!

這張唱片最精彩的是五首斯拉夫舞曲,其中作品編46的第一首在港演出時encore加奏,聽後令我此生難忘。其他曲目包括Smetana《被出賣的新娘》的Overture、Polka、Furiant及《我的組國》中的Moldau。

這張唱片最精彩的是五首斯拉夫舞曲,其中作品編46的第一首在港演出時encore加奏,聽後令我此生難忘。其他曲目包括Smetana《被出賣的新娘》的Overture、Polka、Furiant及《我的組國》中的Moldau。

1964年他獲委任為德國科隆歌劇院音樂總監,並在德國首演了英國作曲家Benjamin Britten的《Billy Budd》、凡爾第的《Stiffelio》及莫扎特的《La Clemenza di Tito》、《唐璜》、《女人心》和《魔笛》。

在作為科隆歌劇院音樂總監的同時,於1965-1968的三年,他又獲委任為London Symphony Orchestra首席指揮,客席指揮Royal Opera House Covent Garden,真是忙到不可開交,成為音樂界紅人。 在倫敦交響樂團的三年間,在亮麗、瀟灑、富想像力和靈巧的指揮捧下,Kertesz為我們留下不少經典的錄音,最獲口碑的是他灌錄全套德伏扎克Anton Dvorak九首交響曲及序曲,可稱不朽。 你如沒有聽過他演繹這九首交響曲,怎算是資深發燒友?

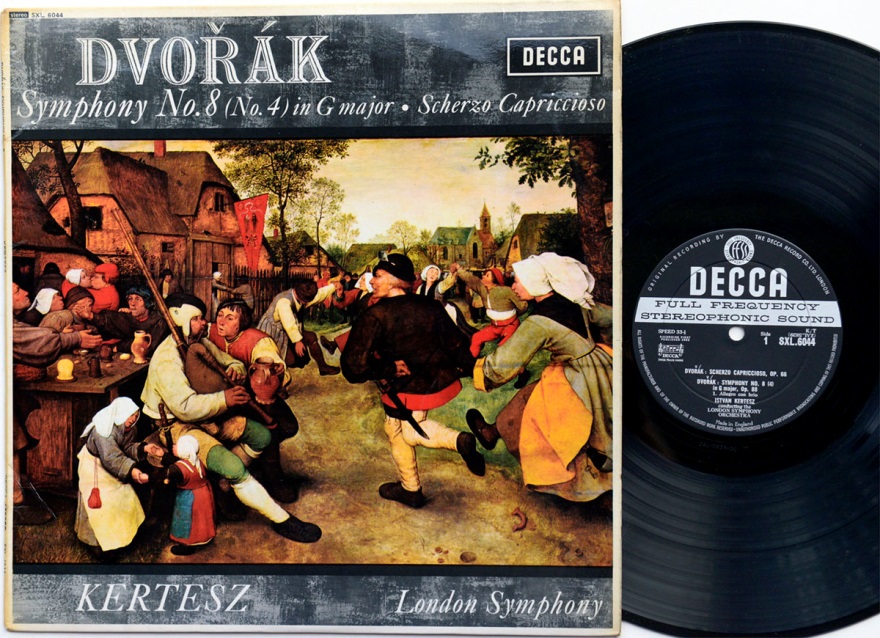

德伏扎克第八交響樂,無論錄音與演繹,是九首之冠,堪稱經典,也是Kertesz的代表作。此張唱片的另一首是Scherzo Capriccioso,同樣精彩。這張唱片是九首中的最早的錄音(1962)。

德伏扎克第八交響樂,無論錄音與演繹,是九首之冠,堪稱經典,也是Kertesz的代表作。此張唱片的另一首是Scherzo Capriccioso,同樣精彩。這張唱片是九首中的最早的錄音(1962)。

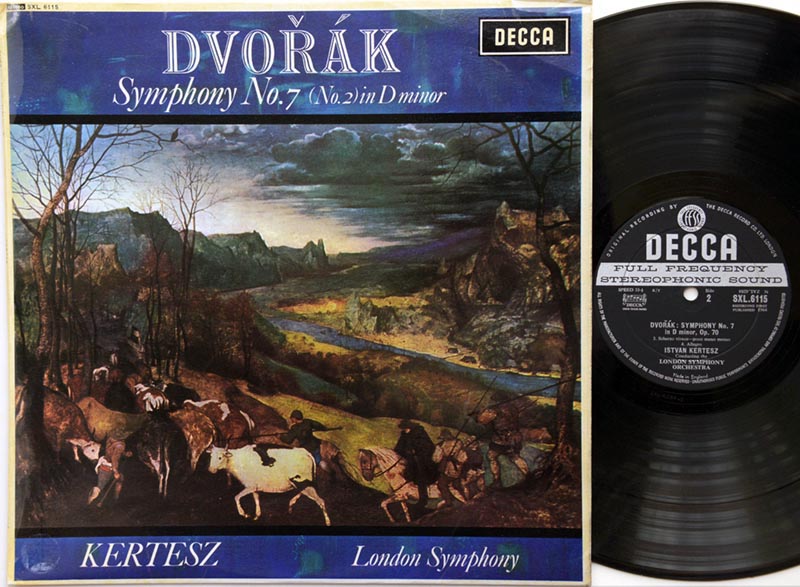

Istvan Kertesz在六十年代帶領倫敦交響樂在大會堂演出此曲,令我經半個世紀後的今天,仍印象如昨,此生難忘呵!

Istvan Kertesz在六十年代帶領倫敦交響樂在大會堂演出此曲,令我經半個世紀後的今天,仍印象如昨,此生難忘呵!

1966年他灌錄了巴托Bartok的《藍鬍子的堡壘(Bluebeard’s Castle)》。這部艱深而帶神秘感的作品,在Kertesz處理下被行家視為今後不能踰越的經典。

他經常也以客席指揮身份Vienna Philharmonic Orchestra出現, 並灌了不少出色的錄音,如布拉姆斯的四首交響曲、海頓主題變奏曲、和兩首夜曲,及整套舒伯特的交響曲及多首冷門的序曲等。

1973年他獲委任為Bamberg Symphony Orchestra首席指揮。 在George Szell(同屬匈牙利籍)在1970年去世後,美國Cleveland Orchestra尋求音樂總監,由樂團團員投票,以96票對2票,建議董事局聘用Kertesz。

1973年四月十六日,Kertesz到以色列作外演,不幸在Herzliya每灘游泳時意外溺斃。

在他去世前,他和VPO已灌錄了布拉姆斯四首交響曲。由於第三首的長度不足夠一張唱片,所以Decca廠方決定用海頓主題變奏曲作填補。 Kertesz作了一番排練後就錄音,但尚餘Finale未錄, 剛值VPO的樂季結束,各團員須放假,而Kertesz亦已安排在下一個樂季開始時補錄Finale。

無奈天不憐才,Kertesz竟意外地在游泳中死去,舉世音樂界不勝惋惜。 VPO全體樂團團員向Decca公司表達對Kertesz的愛耽與崇敬,希望能依照他排練時的要求和指導,在沒有指揮下完成海頓主題變奏曲Finale的錄音,這要求立刻獲得廠方接納。Decca的副總裁兼古典部門經理McEwen並在唱片封套後刊印了一段感人的短文,道出海頓主題變奏曲製錄的始末。海頓主題變奏曲成為Kertesz最後的錄音。

Kertesz演繹德伏扎克和布拉姆斯的通透線條及毫不做作的風格可謂獨步樂壇。Herbert von Karajan和George Szell是出名的手重力猛,Kertesz卻是準確而富感情、瀟灑而毫不著力,舉重若輕,即使節奏最快時亦復如此。 倫敦交響樂團的首席法國號手Barry Tuckwell也說,憑藉Kertesz的熱心和誘導,樂團遂能發出輝煌的音色。

上世紀六十年代中期,他帶領倫敦交響樂團訪港,在大會堂演出十場,我每晚都坐在最後一行作座上客(買最平的票),難忘的是他指揮德伏扎克第七交響樂,及encore時加奏第一號斯拉夫舞曲──在多次謝幕,最後一次由後台走出前台那一剎那,距離指揮台尚遠,人未站定,手中棒一揮,整個樂團如臂使指,應聲而起,齊整到不得了,觀眾聽到如痴似醉,真是此生難忘啊!。

和他合作過的獨奏家有鋼琴家Clifford Curzon、Hans Richter-Hasser、Vladmir Ashkenazy(後來成為名指揮)及Julius Katchen等,他指揮的莫扎特鋼琴協奏曲最為出色。

我為向這位天才指揮表達敬意,以這篇作為「大指揮家」系列的第一篇,並向各位推薦這位大師的錄音,這些唱片大部份都可列入天碟類目:

Columbia SAX 2426 : Mozart Piano Concerto No.17 and No.26 (Hans Richter-Hasser)

Columbia SAX 2422 : Beethoven Emperor Concerto (Hans Richter-Hasser)

Decca SET 311 : Bartok Bluebeard’s Castle(LSO,1965)

Decca SXL 6288 : Dvorak Symphony No.1 (LSO,1966)

Decca SXL 6289 : Dvorak Symphony No.2 (LSO,1966)

Decca SXL 6290 : Dvorak Symphony No.3 + Hussite Overture (LSO,1966)

Decca SXL 6257 : Dvorak Symphony No.4 + In the Nature’s Realm Overture(LSO,1966)

Decca SXL 6237 : Dvorak Symphony No.5 + My Home Overture (LSO,1965)

Decca SXL 6253 : Dvorak Symphony No.6 + Carnival Overture(LSO,1965)

Decca SXL 6115 : Dvorak Symphony No.7 (LSO,1964)

Decca SXL 6044 : Dvorak Symphony No.8 + Scherzo Capriccioso (LSO,1963)

Decca SXL 6291 : Dvorak Symphony No.9 + Othello Overture (LSO,1966)

Decca SXL 6024 : Dvorak Bohemian Rhapsody (Isreal Philharmonic,1962)

Decca SXL 6090 : Schubert Unfinished Symphony + 3 Overtures (VPO,1964)

Decca SXL 6089 : Schubert Symphony No.9 “The Great” (VPO,1964)

Decca SXL 6259 : Mozart Piano Concerto Nos.8 and 9 (Ashkenazy, LSO,1966)

Decca SXL 6354 : Mozart Piano Concerto No.23 and 24 (Curzon,LSO,1968)

Decca SXL 6056 : Mozart Symphony Nos.33 and 39 (VPO,1962)

Decca SXL 6401 : Respighi Pines of Rome/Fountain of Rome (LSO,1968)

Decca SXL 6172 : Brahms Symphony No.2 (VPO,1965)

Decca SXL 6340 : Brahms Serenade No.1 (LSO,1968)

Decca SET 302 : Mozart Requiem (VPO,1966)

Decca SET 432 : Mozart La Clemenza Di Tito (Highlights)(Vienna State Opera)

Decca SXL 6677 : Brahms Symphony No.3 + Haydn Theme Variations (VPO,1973)

作者附記: 原文刊登於《發燒音響》2014六月號。 略加删改(主要大量除去圖片及其注解)而成本篇。

天鴿(9158)與YY音樂對比 從易

http://xueqiu.com/6313049521/299669239158和YY音樂是在線視頻社交領域裡最大的兩個玩家;兩者接下來的發展方向雖然不盡相同,但目前依然都是依靠知名主播的粉絲效應帶來主要收入的盈利模式。下面通過天鴿各平台和YY平台的一些運營數據的對比來看看兩個平台的異同。

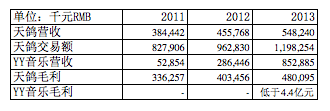

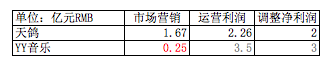

營收與毛利

查看原图關於天鴿與YY音樂的營收高低有一些爭議;因為天鴿公佈的營收並沒有把經銷商的收入算進去,事實上他也沒法準確地計算經銷商獲得了多少收入,因為虛擬幣的終端銷售價格是由經銷商定價的,而經銷商的定價也可能是浮動的,所以很難統一的計算。上表中寫的交易額也只是根據天鴿招股書公佈的直銷收入和經銷商收入佔比推算出來的虛擬貨幣的面額總值(參見:http://xueqiu.com/6313049521/29860861);這個數值會相對於用戶在天鴿所有平台花費的錢大一些,因為用戶購買的時候是享受了折扣的,所以並沒有付那麼多錢。

查看原图關於天鴿與YY音樂的營收高低有一些爭議;因為天鴿公佈的營收並沒有把經銷商的收入算進去,事實上他也沒法準確地計算經銷商獲得了多少收入,因為虛擬幣的終端銷售價格是由經銷商定價的,而經銷商的定價也可能是浮動的,所以很難統一的計算。上表中寫的交易額也只是根據天鴿招股書公佈的直銷收入和經銷商收入佔比推算出來的虛擬貨幣的面額總值(參見:http://xueqiu.com/6313049521/29860861);這個數值會相對於用戶在天鴿所有平台花費的錢大一些,因為用戶購買的時候是享受了折扣的,所以並沒有付那麼多錢。而YY音樂的營收就是他從用戶那邊實際收到的錢,因為他們中間沒有經銷商。如果拿天鴿的交易額和YY音樂的實際營收對比,天鴿所有平台的收入是YY音樂收入的1.4倍。但和訊的那篇「9158招股書稱已超YY份額 後者回應營收超其兩倍http://xueqiu.com/4189182977/29911237 @王毅_中環資產」引用YY娛樂負責人的話稱天鴿的交易額數據裡包括了自消費和折價等數據,用於計算市場份額不科學。這點確實是的;但直接用營收對比也不太科學。所以,我們很難計算兩者準確的市場規模;但通過毛利潤我們可以判斷下大體的情況。因為毛利基本是排除了這些因素的影響,也可以體現平台的變現能力。

天鴿的毛利潤已經明確給出來了,是4.8億元;但YY音樂的毛利潤和其他業務是混合在一塊的。但YY的高管在電話會議中曾表示,YY音樂的毛利率略低於其他業務的綜合毛利率。我首先假設YY音樂業務毛利率和其他業務綜合毛利率一樣,然後根據音樂業務的營收佔比計算得出的音樂業務毛利潤是4.4億元人民幣;所以YY音樂的實際毛利率是低於這個數值的。這就是說,YY音樂2013年的毛利潤是低於天鴿的。所以,從這個角度說,天鴿目前確實是中國第一大視頻社交平台。

從上表還可以看出,天鴿的營收這三年間基本處於平穩增長期了,年均增速20%左右;而YY音樂在2011年才開始加大變現,2012和2013年營收穫得442%和198%的增速,遠超天鴿。YY音樂能夠獲得這麼快的增長得益於他龐大的用戶基數。

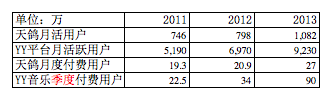

運營狀況

查看原图YY音樂的用戶主要是由玩遊戲的YY語音遊戲用戶轉化而來的,2012年Q3最後公佈的月活數據是2657萬,大幅超過當時天鴿所有平台的月活數798萬,也超過了天鴿2013年底的平均月活數1082萬。如果以2012年Q3的YY音樂活躍用戶數佔YY平台月活數的比例計算2014年Q1 YY音樂的月活數是3686萬,是天鴿的三倍多。

查看原图YY音樂的用戶主要是由玩遊戲的YY語音遊戲用戶轉化而來的,2012年Q3最後公佈的月活數據是2657萬,大幅超過當時天鴿所有平台的月活數798萬,也超過了天鴿2013年底的平均月活數1082萬。如果以2012年Q3的YY音樂活躍用戶數佔YY平台月活數的比例計算2014年Q1 YY音樂的月活數是3686萬,是天鴿的三倍多。因為YY音樂的活躍用戶比天鴿高很多,所以他的付費用戶也在2013年超過了天鴿。不過,上表中的數據裡天鴿的是月付費數據,而YY音樂的是季度付費用戶數據;月付費用戶會比季度付費用戶數的三分之一高一些,因為有的用戶在一個季度多次付費。所以,YY音樂的付費用戶並沒有天鴿付費用戶的三倍多,因為YY音樂的用戶付費率目前還比天鴿低。

天鴿的付費用戶比YY音樂少,但在交易額上卻高於YY音樂,是因為天鴿的用戶在其平台花費的ARPU更高;目前約是YY音樂用戶同口徑ARPU的一倍多。不過,YY音樂的ARPU還在上升,而天鴿的ARPU已經趨於平穩,2013年還略微下降。

盈利情況

查看原图前面提到YY音樂的用戶主要靠YY語音的遊戲用戶導流;所以他的用戶獲取成本極低,甚至YY整個公司都只在市場營銷方面沒花什麼錢。2013年歡聚時代披露的全公司市場營銷費用開支才2500萬元人民幣,而天鴿則花費了1.67億元人民幣。所以,YY音樂的利潤率會高於天鴿。粗略估算,YY音樂2013年的利潤是天鴿的1.5倍左右;214%的增速也高於天鴿30%的增速。

查看原图前面提到YY音樂的用戶主要靠YY語音的遊戲用戶導流;所以他的用戶獲取成本極低,甚至YY整個公司都只在市場營銷方面沒花什麼錢。2013年歡聚時代披露的全公司市場營銷費用開支才2500萬元人民幣,而天鴿則花費了1.67億元人民幣。所以,YY音樂的利潤率會高於天鴿。粗略估算,YY音樂2013年的利潤是天鴿的1.5倍左右;214%的增速也高於天鴿30%的增速。美股開戶請點擊:http://www.fortune688.com/LandingPages/v3/FormPage.aspx?subid=106 … …

文/ i美股資產管理 吳桑茂

聲明:文章發表時,本人所在機構持有$歡聚時代(YY)$ 多頭倉位,未持有天鴿任何倉位!本文所述內容不對相關股票構成任何投資建議。

韓國「歐巴」,再賣一次 韓國人怎麼發展音樂劇

http://www.infzm.com/content/102006明星是韓國音樂劇衝向日本市場的殺手鐧。每當有韓國劇團到日本演出,都能看到成堆的阿姨在門口候著,「歐巴」、「歐巴」地叫。

TOP5的音樂劇明星,至少能吸引5萬名觀眾前來觀看。

在中國對外文化集團董事長張宇看來,韓國可能是目前亞洲音樂劇發展最快的國家。

「十年前,韓國音樂劇剛起步時,市場大約是幾千萬人民幣。2013年,這個數字大約是17億。韓國人口幾千萬,即使和日本比都要少得可憐。可以說,韓國音樂劇發展非常快,很快就超過了日本。」張宇告訴南方週末記者。

2014年2月,朴槿惠政府發佈了一項培養五大核心內容的方針政策,這五大核心之一,就是音樂劇。

從對抗「血海歌舞團」開始

韓國人南京邑是韓國音樂劇的見證人。從1980年代開始,南京邑就進入了音樂劇圈子。那時南京邑還在大學念話劇和電影系。

有天,他看到一個老先生站在鋼琴前唱歌,不像教話劇的。一打聽,才知道當時在首爾景福宮對面的世宗文化會館,有一支韓國人自己的音樂劇小團隊。

小團隊成立於1961年,是當年為對抗朝鮮的「血海歌舞團」而成立的,名叫「相愛樂團」。當時整個團隊成員50名,以創作韓語本土音樂劇為主,每年創作音樂劇一兩部。

在南京邑找到「相愛樂團」時,韓國音樂劇剛剛脫離政治色彩,走向大眾化。在樂團待了幾年,1983年,南京邑成為了一名舞台演出老師,教音樂劇。在往後的多年裡,他總共帶出了4000名弟子,佔當今韓國音樂劇相關從業人員的三分之一。這其中,包括因為出演音樂劇大紅,最終走向影視劇、成為明星的曹承佑。

「我認識曹承佑的時候,他是一個高一學生,個子不高,相貌平平,嗓音一般,各方面看不出他是個有才之人。」南京邑對南方週末記者回憶,「高三第一學期,他求我說在表演作業中他要唱一唱《悲慘世界》,我被他求煩了,就答應了。結果他一亮嗓子,我就驚呆了,他在一個很短的時間之內,靠自己的力量獲得了那麼大的進步。」

曹承佑從此獲得了南京邑的青睞,南京邑甚至一對一地教他。2000年,曹承佑主演音樂劇《明成皇后》、《義兄弟》,一舉成名。並從電影《假如愛有天意》開始,正式進入影視界。

就在曹承佑亮相音樂劇舞台的第二年,韓國音樂劇進入全面產業化。各公司、集團開始投資音樂劇,建立劇場,徹底告別了1990年代之前「手工製品」、「國家支持」的狀態。

人均GDP一萬美金,開始音樂劇吧

「當人均GDP達到每年一萬美金時,意味著人們已經不再滿足於普通娛樂,可以開始文化消費。」韓國CJ集團演出事業部代表李性勳告訴南方週末記者,「一萬美金,是一個節點。」

CJ是一家大型娛樂公司,進入音樂劇行業之前,他們曾專門派李性勳等人去日本考察。李性勳發現,日本人普遍認為,日本音樂劇產業化的時間節點是1983年,當時東京上演了日語版的《貓》。而這一年,恰好是日本人均GDP超過一萬美金的時刻。

早在1997年,韓國人均GDP就已達到一萬美金,但全球金融危機使這個數字有了一個短暫的滑坡。2001年,人均GDP恢復到一萬美金,這一年,韓文版《歌劇魅影》開始風行。

此後,韓國音樂劇以每年20%的增長率持續增長了十年。2012年,韓國上演音樂劇4462次,吸引觀眾1100多萬人次。2013年,韓國音樂劇市場達到3000億韓幣(17.6億人民幣)。

在這十年中,最初投資了《歌劇魅影》的好麗友食品公司,卻最終鎩羽而歸,默默退出市場。

CJ集團在2003年加入了音樂劇戰場。他們推出的第一部作品是韓文版《媽媽咪呀!》。九年後,他們和中國人合作,製作的第一個中文版音樂劇,也是《媽媽咪呀!》。

2014年SM集團加入音樂劇行業前,CJ集團在韓國音樂劇產業可謂「一家獨大」。這得益於它橫跨傳媒、電影、電視的完整生產線。2007年,CJ公司出品的電視劇《無理的英愛小姐》火了,同名音樂劇隨後上演。2005年,針對韓國30歲以下的女青年——這也是韓國音樂劇的主要受眾,CJ製作了戀愛主題音樂劇《尋找金鐘旭》,三年後,同名電影出品。此間,CJ集團旗下的平面、電視、網絡媒體無不鼎力支持。

改編也成了韓國音樂劇的慣用伎倆。2008年的電影《醜女大翻身》、2011年的電視劇《冬季戀歌》,都曾被改編為同名音樂劇。

儘管如此,整個韓國音樂劇市場上,進口音樂劇比例依然佔到七成。這是所有非英語母語國家都面臨的困境——甚至像德國這種成熟市場,也以翻排百老匯音樂劇為主。

因為日本家庭主婦白天看

明星是韓國音樂劇市場的主力軍。一般來說,只要有票房排名前五的音樂劇明星出演,就至少會吸引5萬名觀眾來看。

排名第一的音樂劇明星,一定是曹承佑。曹承佑的音樂劇通常早上八點開票。韓國的許多人家於是早早起床,打開電腦在線等。搶票時間到,全家齊點鼠標。如果沒搶到,很快你就能聽見孩子哇哇大哭的聲音。有曹承佑的音樂劇,往往十分鐘之內,所有的票都會被搶光。

排名前五的音樂劇明星還有東方神起、金俊秀。影視明星安在旭稍微靠後。「不用太著急,去趟廁所、喝杯咖啡都搶得到票。以前安在旭很搶手,最近不行了。」李性勳說。

明星也是韓國音樂劇衝向日本市場的殺手鐧。「日本阿姨看到韓國『歐巴』(哥哥)完全就是瘋狂的狀態。」李性勳回憶,他每次帶團去日本演出,都會看到成堆的阿姨在門口候著,「歐巴」、「歐巴」地叫。

日本音樂劇受眾也以女性為主,不同之處是,她們的年齡層比韓國高些。全世界的音樂劇都是平常晚上演一場,週末下午晚上兩場。只有在日本,音樂劇白天晚上都有演出。有下午兩點的場,甚至還有早上的場次——大部分日本家庭主婦們都會選擇在白天看音樂劇。

「歐巴」的威懾力不容忽視。2009年4月,一所專門的韓國音樂劇劇場在日本東京市內開始掘土建造。

2014年3月,掌握最多明星資源的SM公司終於按捺不住,加入音樂劇領域。6月5日,少女時代Sunny、EXO邊伯賢、SuperJunior圭賢等SM公司旗下明星都出現在音樂劇《雨中曲》中。目前,這場音樂劇還在韓國忠武ArtHall劇場駐場演出中。

SM的優勢在於明星成本。按照2010年的數字,一部普通音樂劇,11.4%是事前製作費,31%是舞台及配套設施製作費,12%是場租,15%是市場營銷,演出費只佔26%。

「但給觀眾的感覺是演出費佔30%-40%,觀眾的猜測也漸漸變成了事實。」韓國音樂劇製作公司Musical heaven的代表說,「短短幾年間,演出費增加了10%以上。」

按照韓國媒體披露的數字,2014年曹承佑每場演出費高達3000萬韓幣(18.3萬元人民幣),一部音樂劇,他能賺14.4億韓元。

曹承佑只有一個。「一般來說,有票房號召力的明星,出場費是每場三萬人民幣起,一部音樂劇一季大概演100—200場,當然,明星不會每場都演。」李性勳介紹,「不過跟前幾年不一樣的是,現在演音樂劇也的確能賺錢,跟拍電視差不了太多。」

對於越來越多的明星登場,尤其是SM公司的加入,業界憂喜參半。

音樂劇製作公司Seol&company的代表薛道允感到樂觀:「當年Disney進軍音樂劇市場時,百老匯也曾憂慮市場會被搶走,但事實是音樂劇市場更開闊了。」

也有人憂慮SM僅僅是利用偶像的名字來出品一些撈錢的項目。清江文化產業大學教授李友利就對韓國媒體抱怨:「如果依靠明星偶像的人氣推出音樂劇,會陷入票價飆高但音樂劇質量下降的惡性循環。」

「有些明星本身具備作為音樂劇演員的條件,但有些明星不具備,這會影響到音樂劇本身的質量。」南京邑委婉地對南方週末記者評價道。

相比百老匯,我們更青睞中國市場

2014年5月在首爾主要音樂劇劇場演出的音樂劇劇目是《Wicked》(綠野仙蹤後傳)以及《弗蘭肯斯坦》。

開演前半小時,韓國人已經擠滿劇場大廳,成堆成堆拿著三星手機對著有著大幅海報的背景牆自拍。韓國人早已不看《貓》、《歌劇魅影》這樣的經典音樂劇。百老匯或者倫敦西區上演的劇目,五年內就可以在韓國看到質量不錯的韓文版本。

韓國人早已習慣了這樣的文化消費,和南京邑初識音樂劇的那個年代相比,越來越多的人走進劇場,也有越來越多的人參與其中。

南京邑在2005年嗅到了商機,創辦了一所專門培訓音樂劇演員的民辦學院。和教授音樂劇的藝術院校不同,這是一所典型的職業學校,他們甚至開設專門針對演員試鏡的培訓班。現在,韓國大大小小的這類音樂劇專門培訓機構已經到達兩位數,生源依然充沛。

製作音樂劇的大集團往往會和這樣的機構聯合,為演員提供培訓。就如同三星公司在韓國大學裡設置的三星培訓科系一樣。CJ公司選擇了南京邑的學院進行合作。

看似火熱的音樂劇市場背後潛藏危機,韓國音樂劇市場已經慢慢飽和。「甚至是停滯。」南京邑稍顯嚴肅,「一部優秀的音樂劇作品,製作費是相當高的。而近幾年韓國經濟不是非常樂觀。」

韓國人渴望「往外走」。他們甚至走到過百老匯。但那部韓國人原創的音樂劇《明成皇后》,沒能獲得美國人的認可。「我們並不熱衷於進入百老匯,語言是個大問題。」李性勳對南方週末記者說,「我們還是希望進入中國市場。」

音樂劇評論家、順天鄉大學教授袁仲元說得直接:「在市場飽和的情況下,我們的主要目標仍然是進軍海外,比如喜愛韓國明星的中國市場。」

政府適時地出來搭了手。2012年,韓國文化體育觀光部發佈了「支援原創音樂劇事業計劃」。專門資助原創音樂劇和「進軍海外」的音樂劇。每年政府將資助「進軍海外」的大型公演作品1部,每部4億韓元;中小型公演作品2部,每部資助2.5億韓元。

他們的算盤沒打錯,CJ集團和中國人合作打造的中文版《媽媽咪呀!》和《貓》,在中國造就了2.5億人民幣票房——儘管在2012年,中國的人均GDP只有6094美元,遠不及1萬美元的「臨界點」,但中國的財富不均衡,打破了這個常規。

對南京邑來說,最直接的變化是:2013年起,他的學校每年都會接收一批前來培訓的中國演員。

9158發展史:視頻聊天室到音樂粉絲經濟IPO的「大躍進」

http://news.iheima.com/show-6-143910-1.html早期的互聯網是一個虛擬世界,你根本不知道跟你打字聊天的人是男還是女。通過語音交友也沒意義,你不知道跟你聊天的人到底長什麼樣。文字跟語音都會忽悠人,比較虛,所以我看到韓國的CNC、CClub的視頻聊天室後很激動——七八個男人和一兩個女人,在線上的虛擬房間裡都能看到對方,大家聊天、打字、放音樂。我覺得這才是真正的互聯網,你能見到人。

2004年我開始模仿韓國人做視頻交友。但中國人喜歡看別人,不喜歡被看,因為很多人都長得不怎麼樣,要讓你的臉在一大堆陌生人面前秀出來,這件事非常難,絕大部分中國人進聊天室都不帶攝像頭。我們的機制是,你必須把自己的臉給人家看,人家才願意給你看,所以不露臉的人一律踢掉。當時1000個人進聊天室,可能只有10個人留下來。但很多比較旺的房間裡能有五六個女的,想進都進不去。被踢多了,很多人說那我還是買個攝像頭吧。

我推動了攝像頭在中國的普及。我們是中國第一個以視頻聊天為主業的公司。E話通跟我們差不多時間起步,但我們是C2C,它們算B2C——E話通的室主講好了表演時間和獎金,主播才表演跳舞。主播裡頭不穿衣服,外面套個鏤空裝。她跳舞,你給禮物,你刷的禮物越多,她越往下面脫一點,但E話通不會讓你看到全部。這才是曖昧經濟。

E話通沿著河邊走,所以被投訴較多。我們公司沿著岸邊走,離河邊遠得很。我們主動採取了監管,曾經從第一個房間關到最後一個房間,所以我們的投訴量一直非常低。你可以去問公安部,一個月可能只有一例投訴我們的。

但是十人房這個事兒不賺錢。我們的商業模式是賣房間,10塊一個月,100塊一年。我們通過SP結算,剛開始收錢很及時,慢慢賬期越拖越長,還有SP公司騙過我們的錢。我把支付通道改成銀聯,也收不到太多錢。2005年我們的淨收入大概只有幾百萬元。

我們在視頻交友網站裡搞了一個秀場,讓十人房時期的一些女孩子來做主播。中國人喜歡熱鬧,我們又從十人房改成了大房間,那就會有五六個人表演,幾百個人觀看,喜歡女主播的就送「鮮花」。2008年9158出現了爆炸性的增長,IDG投資進來的時候,我們一個月的流水已經到了大約六百萬元。

我們沒有主打過色情。9158對主播的底線要求是不能露點,不能有色情表演行為,不能撫摸自己的身體作性暗示……違反規定的主播,我們就封殺她。以前的秀場是有些低俗,但我們種下去的苗比較正。

公安對色情的定義包括了性愛的過程和引誘的動作。就是說,即便主播的衣服和褲子穿得好好的,但她拿一個成人玩具在攝像頭前模擬性愛的過程,也算是色情表演。

有些主播就打擦邊球。她不露出眼睛以上的部位,但把攝像頭對準自己的胸部,也不穿胸罩。我們問起,她說自己的胸就是大。這種情況處理還是不處理?我們所有的官方法規都沒有說「主播的攝像頭不能對著胸部」。

有些用戶向我們舉報,他們覺得那些主播把社區氛圍搞成這樣子,正常的美女都要跑了。IDG和C2也說了這個問題。消費者也不喜歡那種房間,他在房間內送了鮮花,心態相當於找了一個主播當女朋友,那他總希望她是正兒八經的人。如果是「那種」樣子,他會覺得掉價。

這是我們一再收緊主播著裝尺度的最核心原因:靠「那個東西」賺不到錢。我們強制要求視頻裡的女人必須穿胸罩,必須能讓人看清楚五官。

9158早期的房間數不多,我們就用人力把主播的圖片截下來。2009年開始,我們做了一個自動識別色情元素的監控系統,每隔幾分鐘就能在用戶的界面上自動截圖,5分鐘內我們能把違規情況處理掉。對於違規可能性比較大的房間,我們還會實時監控。如果你露點,我們就不讓你再登陸9158的客戶端軟件了。前段時間公安部發了一個文件,說我們這個監控系統比較好,他們要借鑑一下。這算是對我們的一個正面鼓勵。

9158也不鼓勵用戶和主播在線下見面。消費者覺得視頻上的主播都是仙女——歌唱得好,人長得漂亮,又很溫柔——但這種女人是不存在的。我們有一個軟件可以讓攝像頭前的主播長得好看一點,讓她變白、變瘦。每次在線下見到主播後,用戶都很傷心。另外,你去找主播,她都未必見你,因為少做一天主播就少了一天的收入。大家剛來9158的時候會覺得自己可以跟主播交友,時間稍微久一點,他就知道不大可能。

我們跟分貝網不一樣。分貝網發現9158的秀場能賺錢,就轉來做這個。剛開始他們管得很嚴,後來走歪掉了。很多人跟我說,你做9158不容易,還堅持了這麼多年,你應該早把它賣掉。他說得我好像天天被警察抓,逃來逃去一樣。

我為什麼要賣掉?這行業的監管風險很大,但跟賣衣服、賣美食的風險是一樣的。這個行業一直都有流言蜚語,但沒有哪個核心企業或者人出了什麼事。9158做得這麼大也從來沒出過什麼事情。

毒品事件是我們在2011年配合公安機關做的一個調查,他們在行動前一個月就跟我們溝通過。警察第一次來9158的時候我就說,半年內的所有數據全給你們。9158一共有十來個房間出事,那也是因為網監看到截圖不知道用戶在幹什麼。用戶把一個管子插到可樂瓶裡,你知道這是在吸毒嗎?我們以為是在吸水煙,誰知道這已經變成了吸毒。還有人說我們公司最底層的小員工在房間裡買賣毒品賺零花錢,但買賣毒品的人沒有一個在9158工作,我們公司沒有一個人牽扯進去。公安不光查吸毒,也查了色情,9158最後沒有受到任何處罰,反而因為配合調查立了功。

以前除非用戶違反了法律上明文規定的內容,否則我們不去幹涉他的行為。我憑什麼去管用戶喝可樂?我們是一個社區平台,我沒有主動去促成他幹什麼事。所以我原來主要監管色情,是把已知的違法內容處理掉。毒品事件後我覺得,我們應該不讓政府查出任何問題,我們不能讓人在未來因為某個原因來找茬,於是我們開始監管未知的內容。

比如我根本不知道用戶在講什麼,這種可能有問題也可能沒問題的內容,全部幹掉。我不知道你在喝可樂還是在喝什麼,先干掉再說。以前用戶用領導人的頭像,還有ID叫領導人的名字,一律不行。用戶在房間裡討論偏政治的話題,比如抱怨建垃圾廠,我們就直接封掉整個房間。

我寧可少一點用戶量,也只允許已知的內容出現在9158。我們是唯一一家做到100%無死角監控的公司,語音我們也能監控到。因為人們在語音聊天時難免還是會打字,一發現相關文字我們就進來聽聽是怎麼回事。我們在監控上有很穩定的投入,9158的巡管人員的數量已經佔到公司員工總數的10%,這是很大的投入。事實上,我們99%的房間是沿著岸邊走,只有1%的沿著河邊走。2013年9158開始準備上市,就把那1%的房間也全幹掉了。

我們不允許露腹部,也不准露乳溝,如果你的胸部比較大,允許露的部分不能超過三分之一。我們對主播著裝的監管標準,絕對比大街上走來走去的美女要嚴格。

為什麼有的其他平台開始旺起來,就是因為接收了我們趕走的那1%。但我們每次收緊尺度,沒有一個大客戶因此跑了,都是主播走。如果說我們以前主打約炮,那現在應該受到了很大的衝擊才對。但我們管得越嚴,9158這個社區反而越旺,我們的生意越來越好。

隨著一次次收緊主播的尺度,我在2013年終於完全明白了這個行業的本質。大家都以為這個行業就是通過美女變現流量:美女在房間裡唱唱歌,陪用戶聊聊天,給你緩解下壓力,就好像古代人吃個燒雞,喝點酒,聽小妹唱個小曲一樣。但靠美女玩曖昧賺不到太多錢,曖昧到第三次時你絕對不會付錢,因為你前兩次什麼都沒得到,你會覺得這個女的完全是在騙你。

我們錯誤地認識了這個社區。主播長得好不好看只是這個行業的敲門磚而已,用戶在9158的主要消費動機真的不是美女,而是社交跟音樂。主播不靠客戶的原始衝動賺錢,她們靠粉絲賺錢。我們平台上唱得好、會表演的主播賺錢最多,光是臉蛋長得好的人可能賺不到錢。

最後留在9158的人是因為對音樂的愛好,或者他在這裡能交到朋友。所以這兩年我們又從表演性質的秀場,轉回了分享性質的音樂社交平台。

秀場那個模式下,誰給的提成高,主播就去哪個平台。其實能夠讓用戶掏錢的表演模式就那幾種,無非就是美女跳舞和唱歌,肯定是偏低俗的內容吸引人。但我不太願意離紅線越來越近,不太願意玩貓捉老鼠的遊戲。

我們管得越嚴,來的普通女性用戶越多。如果9158一片烏煙瘴氣,她們是不會來的。普通人一個月花幾百塊,跟幾個女孩子一起聊聊天,他就已經很開心了。現在9158中50%的鮮花是來自朋友之間的消費,量販不就是這個樣子嘛。

我放棄了那些一個月能刷得起幾十萬的高端客戶,我不需要每年翻倍的增長,漲得越快說不定風險也越高。9158就做中低端的市場,我們這個收入夠了。

陳奕迅退出樂壇,胡彥斌「叛逃」:巨星也只能賣900張專輯,音樂產業怎麼了?!

http://newshtml.iheima.com/2014/0726/144454.html唱片行業的衰落急需一場變革,胡彥斌認為,最實際且有效的做法是,既然身在「江湖」,不如來一場自我「救贖」。這位飽嘗過舊娛樂體制甜頭的歌手如今成了玩顛覆的「叛逆者」。

傳統唱片行業的產業模式被業內詬病已久,唱衰音樂產業的言論也一直不絕於耳。當年,就連內地唱片工業的頂尖操盤手宋柯也只得用「改行賣烤鴨」的言論表達心中的無奈。作為內地優秀唱作人的傑出代表,胡彥斌的選擇雖然顯得有些「血氣方剛」,卻也令人眼前一亮,畢竟,不是誰都有這股「搗騰勁」,敢直接跳出來喊話:「如果你們再不變,我就要把你們吃掉了。」

面對舊的娛樂體制,胡彥斌要去顛覆它。

宋柯曾算過一筆賬,他說:「如果音樂製作方(內容提供方)不能從商業流通體系裡面掙到40%的利潤,就玩不下去,音樂行業留不住人才,還不如去賣烤鴨。」

胡彥斌認同「唱片已死」的說法,以「CD」為主的音樂載體被淘汰是不爭的事實,音樂產業的救贖需要新的模式。

胡彥斌是在完全傳統的音樂產業體制下孕育出的一位華語歌手,擁有《紅顏》、《男人KTV》、《訣別詩》等眾多膾炙人口的經典作品,曾創下過百萬唱片銷量佳績,一時風光無數。而恰恰是這位飽嘗過舊娛樂體制甜頭的歌手如今卻成了原有體制的「叛逆者」。現在,他不僅是歌手,也是音樂行業的創業者。2014年1月,胡彥斌創辦了和自己的英文名「Tiger」同名的音樂廠牌「太歌文化」。(以下部分簡稱「太歌」)

從一家六個人的小公司—上海藝風,到上海步升,到環球、EMI,再到金牌大風。在華語樂壇的80後歌手中,胡彥斌是靠出傳統唱片出道的歌手裡,碩果僅存的一個,他幾乎見證了整個唱片業興盛繁榮的全部歷程。

面對音樂產業日漸衰落的現實,傳統的唱片公司也紛紛尋求轉型,但既定的體制讓他們一直舉棋不定。來一場音樂行業的「救贖」並不容易,胡正走在探索的道路上。胡很篤定地認為,作為先行者,自己至少比他們早五年,這是他的最大的時間籌碼。

胡彥斌對i黑馬說:「其實我也不想創業,是傳統唱片公司給不了我想要的,也正是他們的『不變』給了我機會。」

混跡「樂壇」十五年

他是內地知名的唱作人,對音樂的藝術追求一直抱有理想,1999年參加「上海亞洲音樂節新人歌手大賽」出道,至今已發行了13張唱片。

2004年,胡彥斌來北京尋求發展。發行了一張專輯叫《Music混合體》,專輯裡收錄了《紅顏》、翻唱的《我的未來不是夢》、《Waiting For You》,包括亞洲盃的主題曲《宣言》等經典歌曲,但那張作「開門紅」用的專輯,銷量只有40萬張,唱片行業在萎縮已是不爭的事實。

2009年是胡彥斌出道的第十年,也是胡彥斌從選秀歌手到橫掃港台及內地多個各大音樂獎項,繼而蛻變成內地著名唱作人、歌手的黃金十年,他見證了唱片行業高速發展繁榮又迅速下落衰敗的全過程,那年他26歲。

那一年也被業內稱為唱片載入史冊前的一個重要年份,隨著3G時代的步伐,數字流音樂猛烈衝擊了以CD為載體的傳統唱片業。比較能說明問題的一個事件是,當時中國移動開始實施「無線獨家首發專輯」的模式,莫文蔚、謝霆鋒、陶喆、李宇春等大牌歌手的新專輯,都紛紛加入「無線獨家首發」的行列,甚至有的完全放棄實體唱片的發行。從那個時候開始,人們熟悉的唱片時代就已經在消亡。

2009年底,他發完專輯《失業情歌》後,去了美國深造。5年後,胡彥斌宣佈創立獨立音樂廠牌「太歌文化」,這是胡的二次創業,第一次獨立創業,他高調地宣稱要用互聯網思維玩一場音樂行業的顛覆。

自此,諸如「互聯網思維」、「創業」、「商業模式」等詞彙開始頻繁被胡彥斌提及。唱片行業的衰落,音樂行業的救贖,於他而言,最實際且有效的做法是,既然身在「江湖」裡,只好來一場自我「救贖」。

2014年,胡彥斌走到聚光燈下,在一個創業類演講節目的舞台中央,胡彥斌笑眯著雙眼,自信且隨意地攤開雙手,一副對未來充滿想像,隨時敞開大門迎接的態度。他說: 「拋開歌手的身份,我就是一個普通的剛創業的年輕人,內心充滿夢想。」

I黑馬約訪當天,坐在對面的胡彥斌有別於以往在大大小小頒獎典禮上給人的形象,陽光、自信以外,睿智和幽默也表現得恰當好處,面對i黑馬的提問時,他思維活躍、對答如流,點到即止處絕不留任何伏筆,攔截你再追問的勢氣,胡彥斌有著上海人特有的精明和機敏反應。笑容可掬地一連拋出好幾個「你懂我意思」尋求親切的共鳴。當然,太長遠的事他同樣選擇不說,他說自己正走在創業前進的道路上。

「江湖再見」:跳脫傳統音樂江湖

胡彥斌的第一次創業是在2007年,當時適逢與金牌大風續約的當口,胡彥斌向老闆提出想內部創業的構想,而後創建自己的唱片LABLE,成立了「風風火火」,由胡彥斌和金牌大風共同注資創辦,彼此按50%的股權分配,投入了幾百萬。但由於「風風火火」沿襲的仍是傳統唱片公司的運營方式,通過簽約藝人,做唱片,然後靠版權和演出賺錢,再加上胡彥斌也不懂運營,一心專注於音樂創作,最終導致小敗局,那次之後,他說從此再也不要做唱片公司了。

胡彥斌有一些收穫,他對這三年做了如下的經驗總結:「做一家公司,主動權要自己來掌握,所有的事情的細節必須要親歷親為,而且每一個細節你都要瞭解,那是做一家公司成功的開始。胡彥斌說,「每個人都會有摔跟頭的時候。」

2010年、2011年,胡彥斌一直潛心學習,期間在紐約創作並完成了自己的全新專輯《Who cares》,從那張專輯裡可以明顯的感覺到,胡彥斌用兩年的時間積蓄了新的力量,再現人前,有了一種脫胎換骨的感覺,更開放的互聯網新思維也植入到了他的思想裡。

胡彥斌正式回歸公眾視野,是在2013年,他參加了江蘇衛視的一檔名為《全能星戰》的節目,在這檔專業歌手的競技舞台上,胡彥斌在與孫楠、陶喆等歌壇老大哥的同台表演中贏得了第一名,這是他闊別樂壇三年後,收穫的一座頗具份量的音樂類冠軍獎盃,這讓他十分感慨。

數字流媒體發展起來之後,賣唱片,做藝人經紀,談商業都無更多利益點可尋。即便是內地最賺錢的歌手獲得的版權費也少得可憐,一年大概是十幾萬的水準。即便是在這種15%的利潤都達不到的條件下,音樂產業竟也足足支撐了若干年。一些做流行音樂的人發現正版根本不掙錢,都逐漸轉變成經紀人,靠歌手演出掙錢,等於主動放棄了對版權利益的要求。僅有的狹窄市場逐步被蠶食,本來完全可以成為流行文化商業體系贏利點的流行音樂,被摧毀了。以前賣盜版的大叔賣出一張5塊錢的CD,能賺得差不多2塊錢的毛利,獲得40%的利潤。在數位音樂的免費浪潮衝擊下,連賣盜版的大叔都轉行了。胡彥斌無奈的表示,在中國音樂行業談商業模式,目前都是虛殼。

在全世界的唱片行業都不景氣的大環境下,大的唱片公司由於營收微薄,紛紛在裁員,它們甚至把唱片公司最核心的製作部門裁掉,這些大型的唱片公司失去了存在的意義,轉型是唯一的出路。在胡彥斌看來,傳統的唱片公司有多年的資源積累,其實有很多轉型的機會,問題是船大難調頭,傳統的唱片公司沒有辦法妄自菲薄,因為它們曾經在這條道路上成功過,沒有信心否定自己,重新再來,它們不知道要怎麼開始。另外,傳統的唱片公司,原先那一套環環相扣的體制和細節無法一時間被改變,改做藝人平台並非不可能,但時間是最大的投入成本,這使得他們深感猶豫。

跟五年前相比,胡彥斌不再迷茫,一方面內心對音樂的理想始終不滅;另一方面,大環境的現實狀況引人焦慮,與其寄希望於音樂行業在經歷長達十幾年的陣痛期後,能重新煥發生機,不如做這個盤子的操控者,去引發一場新的變革。

胡彥斌說:「傳統的唱片公司轉型可能要五年,而我比較輕盈,我跳出來看,隨時都可以重新開始,我跟他們賭什麼?我的時間一定贏過他。」

胡始終認為在唱片行業中,最重要、最關鍵的應該是內容和包裝。這裡的內容包括歌本身和歌手,內容的價值才是消費者們最關心的問題。其實傳統唱片公司原本有他非常大的優勢,他們有專業的製作部門,有一整套完善的企劃機制,這是傳統唱片公司最強的地方,音樂行業是製作、企劃先行,如同廠商做產品,從人群定位,產品定位,到包裝,再到宣傳推廣等細節有一個系統的整體規劃。當他們現在把最具有核心價值的東西也放棄了,唱片公司也就失去了存在的意義。也有的唱片公司選擇外包的方式來解決這一問題,這也導致大量獨立製作人才的出現,但外包的風險在於,主體可控性差,音樂的質量無法完全得到保障,其次,時間控制不到位,執行力弱。胡彥斌決定自己來做。一來從整體上能操控大局,二來團隊又能一起成長。

「當唱片公司砍掉製作部門的時候,我撿起來做,我們現在就有自己的製作部門。從音樂的本質,以及運營模式上去顛覆是我的興奮點。我們靠實質的內容去吸引所有的人。胡彥斌激動地對i黑馬說。目前『太歌』的內容製作團隊由六個做音樂的人和25個視頻製作的人組成。

藝人之所以不願再簽約唱片公司的另一重大原因是,唱片公司的老闆並非全是科班出生,做金融、IT的比比皆是,他們對資金和商業有高度的敏感,關心投資的回報率。重心一味的停留在商業模式上,跟胡彥斌的理念有些背道而馳。

他們通常習慣算這樣一筆賬,比如一張專輯,如果投資花十塊,互聯網下載賺兩塊,移動運營商賺兩塊,商業植入賺兩塊,實體幾乎不賺錢,藝人經紀賺四塊,商業代言、自媒體營銷等等賺三塊。一筆帳算下來,去掉成本十塊,還賺三塊。權衡各方,只要各方利益能滿足到,好像就有得賺。而對於一個藝人而言,最看重的還是唱片公司在為其爭取價值最大化方面所體現的勢能大小。

所謂商業,胡彥斌覺得就是要把產品即音樂本身做好。只要把東西做好,銷量就會上去。回歸到音樂,就是要把音樂的本質做好,品質優先,所有人都會心甘情願地來為它買單。

傳統的唱片公司和藝人是僱傭跟被僱傭的關係。當音樂的理念跟思維,一切都截然不同的時候,會產生各式各樣的矛盾。胡彥斌對i黑馬坦言:「如果遇到一個懂音樂,跟我聊得來,又知道怎麼樣去運作的老闆,可能現在也沒有太歌文化這件事情,我也不會創業。」

2013年跟胡一起參加《全能星戰》的陶喆、孫楠、龔琳娜、張韶涵等歌手近年來也紛紛單干,不再歸屬任何一家唱片公司,在百度排行榜,前二十名的藝人基本都有自己公司,唱片公司已不能為藝人創造更多的價值,藝人的提升空間十分有限,彼此合作機率變得很低。脫離了傳統唱片公司的體制獨立運營顯然並不輕鬆。畢竟,經紀團隊沒有辦法那麼的專業跟細化。

「我當時沒有想做『太歌』,我也想找一家唱片公司簽約,因為那樣做唱片公司真的很辛苦。」胡彥斌說。

意識到整個音樂行業的一個進入下一個新的階段的當然不止胡彥斌一個,只不過「發現」是一回事,「要不要轉變」是另一碼事。胡彥斌清楚地知道自己要做什麼,「太歌」的成立有一部分原因還基於他自身的訴求。

「當初我要簽約,我跟國內幾乎所有大的唱片公司都聊過,他們還是搬出原來那一套合作方式跟我談,無非是簽藝人,幫出專輯,宣傳,發行專輯,接演出等等。給你做諸如「三年兩張唱片」的規劃,計算好投資和回報比,最後根據合約分成。」胡彥斌不想再沉溺於舊體制,不願意再跟任何一家唱片公司合作。

整個採訪中,胡彥斌不斷強調「我也不想自己做公司」這一點,他無奈地表示:「如果可以選擇(唱片公司順利轉型)我真的不想自己做,但現在看來,好像不做不行,我覺得我可以去幫很多藝人創造更多價值,我問自己有沒有辦法在這個行業裡去玩一個顛覆?我始終覺得現在好的音樂作品越來越少,我還是有藝術方面的遠大追求。」

顛覆「宣言」:Cut掉和藝人的30%經紀分成

傳統的唱片公司跟藝人簽約,一般藝人需要給到唱片公司30%的經紀分成。胡彥斌想要搭建的服務平台同樣涉及藝人經紀,不同的是,胡彥斌為他們保留30%的分成做法。

例如一個藝人一年營收是兩千萬,公司要拿走30%,即六百萬,剩下的藝人可獲得1400萬。如果藝人養自己的團隊,一年花兩百萬用於所有的員工工資的開銷,也能省下四百萬。而這「兩千萬」並不是公開透明化的,這當中的利潤還存在想像空間。許多藝人對唱片公司繼續以這種方式合作已經有了牴觸,除非唱片公司敢做出類似承諾:「胡彥斌,我保證你一年賺多少錢?」

一些知名歌手,通過各類唱歌節目,曾一度從低人氣的狀態重新獲得了短暫的爆發,但勢氣一過,便往往又逐漸暗了顏色,消失在市場上。胡彥斌還是希望借由一個服務平台來幫助藝人獲得一個良性且持續發展的空間。「太歌」將平台服務做在前面,砍掉了藝人合作需要支付的30%分成,以此來吸附藝人的信任和支持。

「我們不簽約藝人,因為我們沒有僱傭關係,合作性質更多一些,我不要跟他有僱傭關係,我要的是他對我足夠的信任,我們可以幫他做長期的規劃和服務,合作時間上可以很彈性,一年或者只有三個月,我們會清楚地告訴他們,我們可以幫他做什麼,一年可以幫他達到什麼水準,我不在他身上賺他最在乎那30%,因為初衷是希望幫他創造另外更多的價值,在這個創造價值裡面我提取我的服務費,這才是我要做的事情。」胡彥斌說。

「願望」:打造互聯網時代下,音樂行業的整合服務平台

為了尋求新的出路,藝人通過選秀、增加電視曝光來延續自己的市場價值,這種做法胡彥斌並不看好。他認為即便單靠電視台這樣的平台能迅速引發關注,甚至在短時間內就能獲得巨大商業價值,都是下了舞台,過了熱氣,藝人容易再度陷入迷茫,因為可持續性差。

在胡彥斌看來,創業無論做什麼產品,一定是供求決定市場,他認為現在是做音樂行業的服務平台的最佳時期,換到前十年或者是前五年,時機或許都不合適,而現在唱片的實體東西已經死掉,大部分藝人都不願意簽唱片公司,這就是機會。

什麼是互聯網思維?胡彥斌的理解是,打造一個適合現行行業發展的完善體制去支撐、管理他們。畢竟,借助電視台這樣的公眾平台短暫的吸引人注意的方式,來的快去的也快。「你只是給他提供一個資源整合的平台,為他打通所有的渠道,不僅僅是出新作品、演出,廣告,還要靠戲劇和更多衍生產品去無限擴大價值,重在挖掘給藝人帶去的附加價值。」

如何將一個藝人的知名度的價值最大化,這就是「太歌」想要做的事情,胡彥斌對i黑馬錶示,傳統唱片能做的版權和演出服務仍會保留,如粉絲,電影,廣告歌曲,商業合作等模式,同時會將更多資源接洽進來,但如果單純靠藝人一己之力,需要背後有足夠強大的團隊支撐才能把控所有環節。

以「五月天」為例,在他們五個人背後,有一支一百多人的團隊在支撐,這麼大規模的團隊才能做好一組藝人,那麼,從商業的角度來考慮,他們每年需要創造多少價值才能做到收支平衡,甚至盈利呢?

基於各方的考慮,胡彥斌認準了一條路,即用一個資源整合的服務平台,去打磨做一整套藝人服務,幫藝人用儘量「輕」的操作方式,完成個人商業價值的最大化。

胡彥斌認為做「平台」需要的思維模式跟人內心的價值觀要匹配。胡彥斌的價值觀是什麼?他回答說:「我的價值觀有錢一起賺,所有的平台的搭建,就是讓大家有錢賺,這是我的一個中心思想。」

「太歌」目前有兩種運作模式,一個是新人計劃;一個對成熟歌手的全方面製作、推廣服務。

搭建一個整合服務平台並不容易,為了打通早前的內容的分發渠道,胡彥斌全憑自己個人單對單去談合作,包括互聯網,移動端平台的接洽工作,幾乎沒有捷徑可走,他說:「我現在做的不是一個藝人該做的事情,我每天從早到晚全部見各種人,開各種會。」

「太歌」目前旗下有五位合作的藝人。談演出合作也將是收益的一部分來源。把音樂做廣告載體,視覺化的MV植入,未來會出現在所有的互聯網的媒體平台上,甚至全國的線下KTV平台上。

「太歌」通過與廠商合作,引入MV的廣告植入,抵銷掉製作成本。類似於京東今年4月聯合多家唱片公司發起的「東樂計劃」項目。「太歌」就與京東進行了深度的項目合作。這樣從前端可以有合作收益,後端會有平台版權收益。

未來他也要做自己的移動端的產品,但對於具體的產品形態和運營模式,胡彥斌表示,目前產品還沒面市,不便說得的太多。「我有做內容的情結,內容是核心價值,當所有的平台到最後現在是拼資源,資源拼到最後誰都在拼資源的時候,你就要拼自己。差異化的價值最有競爭力。所以你覺得你的競爭力在創作這一塊,區別於別人的。還有就是你所能提給給別人的附加價值。我需要把樣式模板跟藝人的價值全都體現出來的。目前來說,平台整合非常重要。」胡彥斌說。

讓更多藝人通過「太歌」這個資源全面整合的平台獲得更好的發展空間。在現在版權機制不健全的情況下,為藝人創造更多價值。這是胡彥斌要做的事情,

作為一個歌手或創作人,胡彥斌無疑是成功的,但作為一個創業者,胡彥斌才剛剛邁開了步伐。

在一期福布斯《云集》的節目中,胡彥斌以一個初為創業者的身份這樣說:「一個年輕人的成就感,就好比很多大學畢業生去找工作,他們為什麼對工資要求不那麼高,就是因為他們想通過做事情來獲得社會的認同感。」

在創業這件事上,胡彥斌始終表現得很謙虛;在對抗音樂行業舊體制這件事上則表現得很堅定跟強勢,他笑著對i黑馬說:「既然玩顛覆,就該有些新花樣。」然後,輕描淡寫的撂下一句:「我要告訴那些轉型很難的唱片公司,你們再不變就會被我吃掉了。」

Next Page