- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

【娛樂明星創業方法論】陳奕迅退出音樂圈之後,該如何去創業?

http://newshtml.iheima.com/2014/0726/144455.html陳奕迅並不是第一個脫離音樂圈的藝人,前段時間,任泉也表示,以後會逐漸成為一名職業投資人,演戲可能慢慢就不再是主業。更早之前,胡彥斌、羽泉、水木年華等都先後投身創業熱潮,或轉型全職創業,或涉足早期天使投資,據i黑馬得到的消息顯示,國內鼎鼎有名的某些主持,早就已經涉足早期天使投資領域。

雖然,這在好萊塢早已經不稀奇,但在國內,還是剛剛出現的新趨勢,就是娛樂圈明星,逐漸脫離已經日漸衰落的傳統娛樂業,開始投身到創業大潮,或者是投資潮流中,那麼作為一般的娛樂明星,毫無創業經驗可言地他們,該如何創業,下面i黑馬就拋磚引玉,試著幫明星們理一理他們可能創業的領域:

自媒體人

凡是手藝人,都是自「手藝人」。也就是對於演藝、娛樂、記者等手藝人而言,他們所有的一切都是依靠自身的靈感、天賦、努力,雖然他們幕後的團隊包裝也非常關鍵,但是歸根結底,最終幹活的還是他們自己,所以,對於這些娛樂明星,比如迅哥而言,如果有一天,從娛樂圈退出之後,下一個可以轉場互聯網自媒體圈,因為這本來就是一個個人人自媒體、人人都娛樂的時代。如果脫離了唱片公司,不想再去做音樂產業,自媒體人是很好的選擇,比如圈內的陳坤早就開通了自己的公眾賬號,試水通過自媒體販賣自己的書籍,但是這個例子還是太過於特殊,因為「坤哥」目的還是為了自己的唱片與電影票房,所以,最多是社會化營銷的一種手段,很難稱之為「自媒體」。所以,對於想要徹底退出娛樂圈的明星而言,不如利用自己的影響力還沒有徹底衰退之前,來玩玩自媒體。

I黑馬建議:可以每天噴一個60s語音,或者是做一個短視頻,集聚自己的忠實粉絲,然後對用戶進行細分之後,再販賣自己的簽名授權襯衫啥的,我相信資本會投資你的,這不就是社群電商麼,所以,i黑馬認為這是極其好的一個潛在創業的範本,本質是自己的影響力經濟的變現。

當然,這條路,不一定那麼一帆風順,可能潛在的風險在於,不理解電商,所以一個好的供應鏈和團隊就非常關鍵了,尤其是社群經濟,需要比較強的運營能力,不過,這也就是團隊的問題了。

天使投資人

天使投資人並不一定「長著翅膀」和有著光環。跟自媒體人一樣,天使也是人人可做,但未必人人能做的好的。

從Star—VC一夜之間可以募集多個項目一樣,明星做投資人最大的好處是自己強大的媒體效應能夠幫助自己投資的項目瞬間吸引到更多的用戶,明星做投資人最大的好處在於可以無限的放大自身的媒體效應,給自己所投資的項目更多的資源,另外,娛樂圈背後是無數的粉絲,這些粉絲和這些應用之間的關聯度和匹配度都極高,能夠瞬間幫助自己的項目尋找到用戶。

當然,未必人人都能做好投資,因為投資是一個對專業度要求較高的事業,明星有沒有自己的學習能力,就很關鍵了。尤其對於互聯網或者移動互聯網產業是否理解,是考驗一個明星能否轉型為一個投資人的核心邏輯所在。

i黑馬建議:明星們多與創業者投資人保持交流,是想要做投資學習的好方法,創業家黑馬全球路演中心每天都會舉辦很多類似的創業活動,明星們先來黑馬會路演中心(避免不了植入廣告,你懂的)和創業者們深度互動一下吧,或許對你轉型創業作用更大。

投身文創產業

對於這些歌手而言,既然跟別人打工很辛苦,這個產業又不賺錢,那就不如「就地轉變」,從明星變身明星們的老闆吧。文創這樣的創意產業其實各個領域之間,相通性極大,都是靈感行業,如果有點錢可以考慮開一個小的娛樂公司,自己來手把手帶帶有潛力的新人,或者投身到電影產業之中去,也是一個不錯的選擇,不過電影產業的確是一個「大坑」,如果沒有做好賠本的打算,請不要輕易地進入火坑之中,否則賠了錢可就不好了。

當然,這個產業還有一個新興的細分產業,就是文創圈的培訓,雖然歌手不好當,但是想當一個好歌手的苗子,還是大有人在的,不如,像迅哥,可以開個音樂培訓學校和藝術培訓學校吧,只要是迅哥手把手來教唱歌,門檻恐怕都會被踏破。這或許是一個可能潛在的巨大的產業。

投身互聯網行業

互聯網無疑是一個正在飛速前進的行業,對於本身擅長做內容的娛樂明星而言,進軍一下互聯網未曾不可,雖然寫的是音符,不是代碼,但是人類一切的藝術骨子裡還是應該還是有很多相通之處吧,加入寫代碼的行業,它也是一門藝術活。

互聯網泛娛樂化趨勢明星,擅於娛樂的明星,在這個注意力經濟的時代,還是極其有價值的,如果明星不唱歌了,去互聯網公司做個產品經理,或者做個首席娛樂官,會不會很有價值。再或者,自己選擇一個娛樂與互聯網結合的產品,比如做一款像「唱吧」這樣的娛樂產品,未嘗不失為一個很好地賣點。

轉行品牌營銷(PR)

這裡的品牌營銷,在互聯網圈叫做PR,就是市場公關。一般都是媒體人們轉行來做的較多,要的是能夠長期吸引「正注意力」消滅負「注意力」。i黑馬認為,娛樂明星要是轉行做個PR也還是比較合格的,畢竟粉絲眾多的明星,一旦加入互聯網公司,做個首席品牌官,該司的微信,微博號轉發與粉絲數顯然不會少了,看看新浪微博每天上頭條的,轉發上萬的,基本以娛樂明星為主,所以,在這個時代,誰有了注意力,誰就有了話語權,如此一來,品牌的價值得將到極大的提升。

當然,娛樂明星的選擇遠遠多於一般普通人了,但是也有明星投資創業賠得血本無歸的,所以,其實娛樂明星創業還是需要注意到以下問題的:

1 心態。以前是大牌,所有一切都是哄著你,但是變了創業者,你要習慣要經常妥協或者低下身子要去面對你的用戶。去多聽他們的聲音,過去粉絲們是都是哄著你,現在你要哄著用戶,完全不同的兩種心態,轉變心態很重要。

2 不要過度的依靠資源,回歸商業的本質最重要。雖然明星看起來有很大的明星效應,其實明星們未必能把這些資源粉絲們變現,還是需要具備商業常識和對商業的基本規律與認識,放低心態,多跟用戶交流,不依賴資源,就能有效地創造價值。

3 學習非常重要,創業者是需要學習的,創業也是需要學習的,多跟創業者交流,多跟之前不在一個圈子的人們交流非常關鍵。創業家旗下的黑馬全球路演中心有很多創業者,明星們可以多來路演中心學習學習,尤其是類似像創業家旗下的黑馬營這樣的創業者的「商學院」更是想要創業的明星們的首選,所以懂得學習非常重要,明星們趕快來報名行動吧。

當然,最後,明星是否願意創業,是否有做一些事業的上進心也非常關鍵,這恐怕才是最困擾明星們的事情,畢竟做明星已經賺了很多錢,還願不願意去嘗試一件新的事情,定位一個新的身份,就是個人選擇和追求的問題了。

蝦米王皓:我是如何在最難的行業裡創業,將音樂進行到底的?

http://newshtml.iheima.com/2014/0808/144792.htmlPART 1:從碼農到蝦米創始人

12樓君

王皓你好,歡迎參與我們的分享。

王皓

大家好,我是王皓。

12樓君

我們的聊的主題離不開音樂。我們知道,你很早就開始做音樂了,最早可以追溯到1998年。當時,你做了一個「聲音網」,那個網站能介紹一下嗎?

王皓

「聲音網」是我第一個網站,當時就是想做個給大家介紹杭州地下音樂的網站。最早用各種免費空間,自學html製作靜態展示頁,然後掛一個留言板程序,很簡單的。bong的顧大宇那時候也跟我們一起玩樂隊啊。

大二暑假的時候有天在排練房被狗咬了,咬手指頭上了,沒法彈琴,閒著沒事就寫代碼咯。所以就開始自學php,翻譯php手冊,不過也很沒系統,而且沒錢,就去找一些公司打工,做網頁,賺點小錢,200一個頁面,都是靜態的,那時候根本沒人要動態的好嗎。

大三開始正式寫論壇程序,一直做到大四,當成畢業設計項目,然後做出來以後,就很多人來玩了,因為網站內容很年輕,都是玩樂隊的和文藝青年來,很快就火了。反正就這樣學會了寫程序。

大四一年都在一家公司實習,寫Delphi,幹了一年多就離開了,主要是學不到什麼,帶我的人是研究生,代碼風格堪稱粘帖複製流,根本就沒什麼好學的,我自己都在玩Mysql了,他們還在Access。

12樓君

有個性,那個論壇是什麼樣的?聽上去不錯。

王皓

那個論壇真的很不錯,雖然也有Bug,但該有的都有哦,發帖,引用,投票,發圖什麼的。當時就有了幾萬註冊用戶,每天在線好幾百,那是2001年,杭州第一大論壇就是我,顧大宇就是我們論壇的一個意見領袖任務,在家錄音做音樂,還有高歌。都是人才啊,但的確論壇的時代過去了,雖然還有人,但的確沒原來熱鬧了。

12樓君

論壇的時代過去了?還是說做音樂的時間過去了?

王皓

是論壇的熱鬧程度不如之前了,小朋友們都長大了,工作去了。我的話,02年選擇創業,做了賣樂器的網站。賺了點錢,每月三四千,比打工賺的多一些,時間也自由點,天天過美國時間。

03年的時候就是因為覺得電商應該有搞頭,但我不想自己賣貨了,想去阿里巴巴學習下,那時候阿里巴巴已經挺大了,近千人規模。到了阿里,工作就是寫程序,寫JAVA。

我還挺喜歡寫代碼的,但是我寫代碼有個毛病,太主動了,我經常做完自己的功能,順便幫別人改代碼。最恨人家模板裡面亂寫Table,看的不爽我就改掉,所以老闆讓我開發一個誠信通的功能,結果我順手把前端重構了,不過那時候沒像現在這麼分工明確。

12樓君

原來誠信通前端有一版是你改的……在阿里做的這麼好怎麼又選擇去創業了呢?

王皓

是啊,代碼寫了兩年,很不爽,我雖然很主動,動作也快,老闆也賞識,但我就是bug多啊,想的太快了,手跟不上。所以老闆勸我,別寫代碼了,做需求分析去吧,其實就是介於產品經理和程序員中間的一個角色。李治國那時候也是產品經理,03年的時候,我進阿里巴巴第一個合作的產品經理就是他。當時產品經理還比較初級,所以我就在內部推廣我裁剪過的UML。以UseCase為核心,現在阿里巴巴、淘寶內部的UC系統就是我搭的,現在還在用,當然有點不一樣了,但根基沒變。

我從來不是牛B程序員,我還是適合做產品經理,不過到07年的時候,的確有點做煩了,沒有突破點,而且B2B的事兒,我覺得做夠了,老闆又沒讓我去淘寶、支付寶,所以就沒動力。

我從06年開始想P2P的事,07年想透了,人也都找到了,所以就出去吧,自己幹最有意思啊,當時大家主要還是下電影啊,我不喜歡BT,比較喜歡emule,還有KAZAA。我們就想能不能做個音樂的P2P。

一開始我們6個人。我總經理 ,朱七管內容,思踐管運營,三個程序員,其實都是合夥人,我們股份都差不多。大家交一樣的錢,每個月發3000工資,創業就開始了。

PART 2:蝦米的前世今生

12樓君

當時有想過怎麼賺錢嗎?

王皓

付費下載啊,其實是不賺錢的。我的賣點是:我們是一個封閉的P2P系統,你必須付錢才能下載。其實,你看看現在的PT,本質上是一樣的,核心是節約你的時間,可以最快時間下載到高品質的內容,不用花時間在各種亂七八糟資源裡面挑來挑去。

本來,所有音樂在網上就下載得到,只要你肯花時間,我自己也下載了好幾百G的音樂,但太累了。下載下來不對還要刪除,何必呢。蝦米現在的下載基本還是圍繞這個思路:付費,但我絕對保證你下載下來的質量。

12樓君

從用戶角度,12樓君認為這個邏輯是成立的,但版權怎麼解決的呢?

王皓

這就是最大的問題咯,初創企業上哪裡談版權啊,你們知道哪裡能談版權嗎?根本找不到啊,大唱片公司不理你啊。不過話說回來,我們也的確交不起版權費啊,一個唱片公司跟你要100萬,我們就破產了啊,這就是中國版權的問題。

我們希望的模式是這樣的:我這裡付費下載,和唱片公司根據下載量結算。我收入多少,按比例分給他們,這其實是最合理的,並且全中國TMD就我們在做收費啊。但唱片公司不是這麼想的,他們希望一次性收一筆錢,你是拿去免費下載還是怎麼樣他不想管,也管不了,因為百度那麼好的例子在前面,他們都死心了。

所以,這個付費下載其實並不成立。因為我沒開張,就背了幾千萬的版權費了,那這個行業哪裡還有創業者願意進來呢?真正做盜版的,反而流氓到底,沒人幹的掉。

12樓君

音樂投資人似乎也不願意進來?

王皓

所以很悲哀啊。不過,我們的P2P模式有一個好處,幫我們短時間內積累了大量內容,真正高品質的。所以一年之內,蝦米成了中國曲庫最大最全的網站,加上我和朱七是資料控,所以這種內容的質量把國內真正喜歡音樂的人都吸引過來了。

12樓君

早期的付費下載情況如何呢?

王皓

我們有人付費,只是不夠我們付版權費的,現在我們轉型啦,我們是音樂服務提供商,我這麼說吧,蝦米現在一年的收入大概夠我們支付去年的版權費,哈哈哈。

今年漲價太離譜了,還是有個滯後,反正版權就這麼回事,我們尊重版權,卻發現被版權傷的最深,今年收入夠支付我去年的版權費。現在的版權費規模是以億計的,我們基本全付了,我們養活了唱片公司啊,同志們。

所以我們開始轉型:具體是從付費下載變成VIP模式,從單一用戶付費轉向多種盈利模式探索,用戶不付費,能不能讓商家來付。你在淘寶買了東西,比如滿100,商家送你一個月蝦米VIP啊,不過說實話,這個行業要真正良性循化,還是要C端付費。

因為音樂是個普世需求,沒有什麼商家可以支撐全國人民免費吃飯的,這是同樣的道理,只不過C端付費還需要等待。另外就是全中國人民生活水準要提高,文化消費一定是建立在人民生活滿足溫飽之後的,這也是我們加入阿里的原因。阿里巴巴已經把電商做到很高的高度了,老百信買實物差不多了,未來就是文化消費,這才是新的提升點。

12樓君

阿里給蝦米帶來的最大改變是什麼?

王皓

有錢了,腰桿硬了!早前,我們連周杰倫都沒有,因為騰訊買斷了他們的版權,我們要尊重版權啊,也希望所有音樂平台像我們一樣尊重規則。今年,我們買斷了滾石和好聲音,後面還會買斷更多。不過,你看QQ也沒有因為我們買斷了滾石而下線周華健的歌啊,這就是中國的版權現狀。

蝦米的移動端接下來會有大改版,大重構,更加移動化。現在還是不夠移動化思維,而且大家同質化嚴重。我們改一個播放器背景切換,沒幾天大家都抄走了,離線音樂包也在改進,有些Bug。

PART 3:直面未來,將音樂進行到底

12樓君

你怎麼看汪峰網上賣票?

王皓

非常好,我們也想做。但忙不過來啊,100個點子等著做呢,樂視做的非常好,這是個行業大勢。

12樓君

這是不是說唱片公司未來要倒閉了?

王皓

不是,唱片公司未來會迷你化,現在不是大公司的時代了。三大唱片是怎麼來的?其實就是跨過資源整合,他可以把MJ賣到全世界,這就是能力。但互聯網時代,這個能力沒意義了。

而唱片公司另外一個功能是製作音樂和培養新人,這恰恰是過去10年唱片公司放棄的事情,他們不養樂手、錄音師,也不發掘新人了,節約成本,所以自己把自己弄死了。

現在的獨立音樂人,自己就是一個mini唱片公司,所以蝦米要推音樂人平台,我們幫你傳播,幫你發現粉絲和被粉絲發現。幫你互動,最後幫音樂人賺到錢,我們就是最大的營銷平台,這就是我們要做的事情。目前,音樂人 已經有5000多了。

12樓君

移動端會單獨做一個音樂人APP嗎?

王皓

獨立音樂人不能單獨摘出來,做一個App,這是不對的,獨立音樂人必須和其他音樂人混在一起才對啊。

不管是對比還是混合起來,對用戶方便才有意義。我前一首聽到張學友,下一首給我來個宋冬野,這樣很不錯啊。獨立音樂人的作品和其他流行歌曲並沒有不一樣,咱不能干種族歧視的事兒吧。用戶只希望簡單,能在一個平台聽到所有愛聽的歌,而且平台需要足夠瞭解自己。

12樓君

蝦米的智能推薦很有意思,跟大家講講吧

王皓

這是蝦米的核心哦,100%靠計算,不依靠標籤,沒有人工分類,真正靠算法。我們開始不知道,現在才明白這個叫云計算。

不過,目前還不是非常智能,這是推薦策略問題,我們以前是一個策略對所有人,以後會對不同的人用不同的策略。我們的推薦根據你的收藏來的,簡單地說就是找到口味跟你差不多的用戶群。他們喜歡的,你應該也喜歡,但是不同用戶群體,還是會有差別的。

所以我們現在要豐富推薦策略,有一點可以證明我們極其牛B。看蝦米的相似藝人,都是算出來的。比如陳美,拉小提琴的,你看他的相似藝人,都是拉小提琴的,我們可沒有什麼拉小提琴這個標籤啊。

再說一說,標籤是不準確的,比如你說悲傷的歌,可能是一千個傷心的理由,但也許我覺得這首歌好Happy啊。所以,標籤只能給自己用,沒有群體價值

果兒飛飛

那算法能照顧到心情麼?

王皓

我們在想辦法算咯,目前不能說准,但可以讓你覺得準,比如你失戀,想聽安靜的歌,我失戀就像聽快樂的歌。

12樓君

好的,今天這邊時間也差不多了,感謝南瓜

王皓

好的,謝謝大家,歡迎大家關注蝦米!

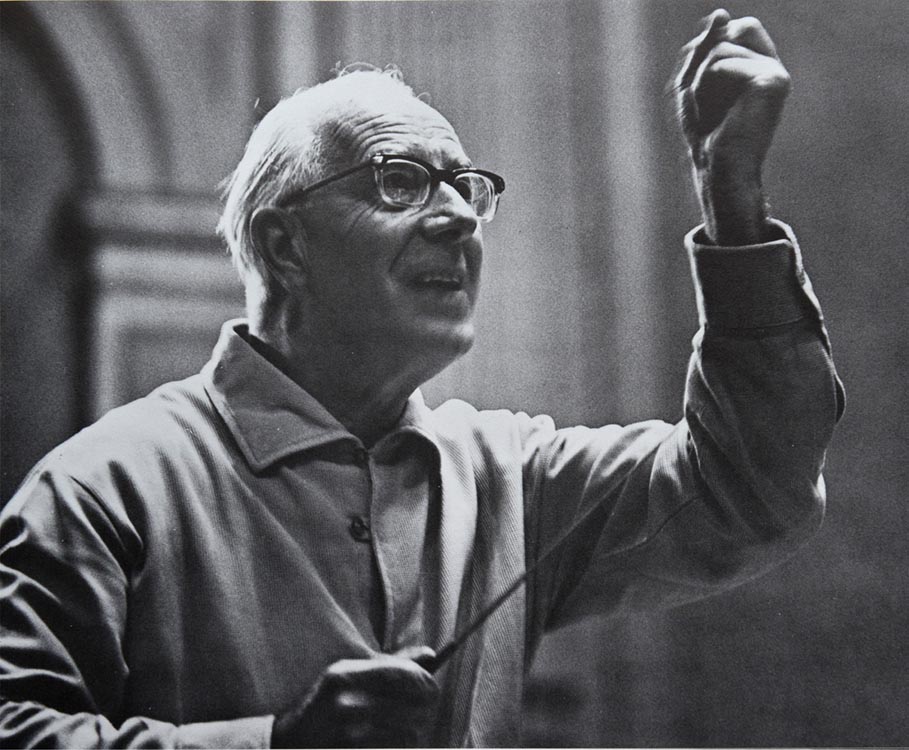

音樂140809大指揮家系列(二) Eugen Juchum

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/08/09/%E9%9F%B3%E6%A8%82140809%E5%A4%A7%E6%8C%87%E6%8F%AE%E5%AE%B6%E7%B3%BB%E5%88%97%E4%BA%8C-eugen-juchum/音樂140809

大指揮家系列之(二) Eugen Jochum

蕭律師執筆

以半個世紀前來說,Eugen Jochum相當長壽,在世上活了八十五年。 而藝術生命之長,和上期所講的IstvanKertesz相比,真是一個強烈的對比。 Eugen Jochum的藝術生涯長達五十多年,以我們發燒友最關心的錄音生涯,竟由上世紀五十年代單聲道時代直薄七十年代末接近數碼時代。 卡拉揚藝術生命也長,其大名所以人盡皆知,全因當上了柏林管絃樂團藝術總監的時間實在太長、錄音極多則其名自然不脛而走。

Eugen Jochum1902出生於德國Babenhausen,是靠近Augsburg的一個小鎮,一個 羅馬公教(Roman Catholic,即今俗稱天主教)的家庭。 父親是一位風琴師和指揮。 他四歲學習鋼琴,六歲學習管風琴,並在十二歲時進入Ausburg音樂學院,在那裡花了十年光陰。 後轉入慕尼黑音樂學院,隨名師Hermann von Waltershausen學作曲。就在此時他的興趣轉為指揮。

Jochum的首演是在1926年指揮 慕尼黑愛樂管弦樂團Munich Philharmonic Orchestra,演出 布魯克納Anton Bruckner的第七交響樂。 同年他獲委任為Kiel歌劇院指揮,一口氣演出了十七套歌劇,包括 華格納的《荷蘭飛人The Flying Dutchman》、李察史特勞斯Richard Strauss的《玫瑰騎士Der Rosenkavalier》和普切尼Puccini的《Turandot》。

1929年Jochum離開Kiel前往Mannheim歌劇院就任,就在那裡他遇到大指揮家Wilhelm Furwangler,他的指揮和演繹獲Furtwangler大加讚賞。 Jochum推掉了美國紐約愛樂管絃樂團十二場演出的邀請,推說他的經驗不足以指揮該樂團。 一聽就知不是真正理由,但真正原因頗奈人尋味—- 此後直至1958年他才首次踏足美洲。

1932年,他成為柏林電臺交響樂團Berlin Radio Symphony Orchestra音樂總監,並因工作關係和 柏林愛樂管弦樂團Berlin Philharmonic Orchestra及德國歌劇院Deutsche Opera的關係變得密切,連續指揮了十六場音樂會。(看看這種架勢,他能指揮BRSO和BPO,級數絕對高於NYPO,你相信他是「不夠經驗」指揮NYPO嗎?)

1934年,他繼Carl Muck和Karl Bohm後出任 漢堡國家歌劇院Hamburg State Opera和漢堡愛樂管弦樂團Hamburg Philharmonic Orchestra音樂總監。自此,他贏得了國際聲譽。

在整個納粹時代,Jochum認為漢堡相對而言仍算「合理地自由」;他不需加入納粹黨而仍能保留職位。 但他只能演出Hindermith和Bartok的曲目,並在其他地方受納粹的制肘。 二戰後,美國和英國大力推行「去納粹化denazification」,但在Jochum的問題上,英、美採取截然不同的態度。 英國音樂界並沒有如在其他領域唯美國馬首是瞻。 美國由於Jochum的兄弟曾是納粹黨員,但又因Jochum「表現不錯」,將他列入臨時黑名單;英國沒有追隨美國「杯葛」Jochum,辯稱Jochum沒有問題,因他從來沒有成為納粹黨員。

Jochum留任漢堡國家歌劇院至1949年,此後他前往就任 巴伐利亞電臺交響樂團Bavarian Radio Symphony Orchestra首席指揮。 幾年後,他就繁忙地指揮這個樂團和 柏林愛樂管弦樂團作了不少不朽的錄音,包括單聲道和身歷聲的錄音,這些錄音在今天我們仍然是可以聽到的,稍後再談。

至1948年,美國一直無法找到Jochum曾加入納粹黨的證據,最終將他從黑名單中剔除。 1958年,他首次踏足美國,並在超過六十個城市演出。

在 1941-1943年間,Jochum曾任荷蘭亞姆史特丹的Concertgebouw Orchestra的首席指揮,當時該樂團的音樂總監是Wilhelm Mengelburg。在1961-1963年間,Jochum和Bernard Haitink雙雙成為該樂團的首席指揮,也就是約略在這段期間及以後幾年,指揮這樂團為Philips灌錄許多現今可列為天碟的錄音,並帶領此團前往歐洲、美洲及日本各地演出。

他同時也經常前往倫敦指揮倫敦交響樂團London Symphony Orchestra和倫敦愛樂管弦樂團London Philharmonic Orchestra,並灌錄唱片。1975年倫敦交響樂團委任他為「桂冠指揮conductor laureate」。

1969-1978年,他成為Bamberg Symphony Orchestra的首席指揮。

1987年他在慕尼黑去世,享年八十五,此時唱片已步入數碼時代了!

Eugen Jochum曾為DGG、Philips和EMI三大唱片公司錄音。

他最早的錄音是在1932伴奏Edwin Fischer彈奏莫紮特的D大調第二十六號鋼琴協奏曲。 在上世紀五十年代初期,仍是單聲道時代,他指揮 柏林愛樂管弦樂團,開始灌錄貝多芬的交響樂。 他首先灌錄第七交響樂,時維1952。 隨後他再灌錄了第三、第六和第九,之後就進入身歷聲時代。 他第一張貝多芬身歷聲是第二和第八交響樂,其後幾年再灌錄第四和第五,完成了整套貝多芬交響樂系列。雖然貝多芬幾套重要的交響曲是單聲道,但灌錄時已接近身歷聲時代,除了音場稍窄外,其高低頻的伸延已接近後來身歷聲身錄音所能做到的效果,故仍具可聽性。

最值得特別一提,就是Jochum在六十年代末至七十年代初期(交相指揮BPO和BRSO兩樂團)歷史性替DGG灌錄了整套 布魯克納九首交響曲、贊美頌Te Deum和彌撒曲Mass。這套交響曲的每一首無論錄音水平與演繹都堪稱經典和不朽,在音樂界評的盛譽持續不衰。

和Jochum同時期的布魯克納演繹大師雖然還有Bruno Walter和Otto Klemperer,但他們都沒有灌錄整套—前者沒有灌錄第三、第五和第八,後者沒有灌錄第一、第三和第八(都指身歷聲版)。另一位能灌錄全套布魯克納整套交響曲的只有他的晚輩Bernard Haitink,雖另有境界,但他兩人屬於不同年代、不同的演繹風格。 要聽布魯克納,二者都屬必聽(二者的錄音都屬天碟級)。Jochum演繹布魯克納權威的地位,由後來EMI請他再指揮Dresden State Opera Orchestra重新灌錄全套就可見一斑。

Jochum在六十年代當上了Concertgebouw Orchestra首席指揮後,以嶄新的演繹重新灌錄整套貝多芬的交響曲,由飛利浦發行。 我們發燒友終於有機會聽到他在DGG未能錄到的第三、第六、第七和第九的身歷聲版了。 這整套飛利浦版亦屬天碟級,其中最精彩的是第六(足可比美Bruno Walter相同曲目名盤)和第九(可比美FerencFricsay相同曲目名盤)。

到了七十年代下半部,Jochum第三次重新灌錄貝多芬全套交響樂,這次指揮LSO,已接近數碼時代了,由EMI在英發行,在美洲以Angel名義發行。相信除了卡拉揚外,沒有人可以三度灌錄而指揮三個不同的樂隊—-卡拉揚三次都是指揮同一樂隊,BPO。

Jochum也兩度灌錄 布拉姆斯的全套四首交響曲,第一次在五十年代中期指揮BPO,替DGG灌錄,是單聲道錄音;第二次是在1977年指揮LPO,替EMI灌錄,被指揮家Kenneth Woods譽為「最偉大的布拉姆斯演繹者」。

他灌錄過的莫紮特、海頓、舒曼、華格納和Carl Orff備受贊賞。 他在1967年灌錄的CarminaBurana被譽為此作品的最佳演繹—- 作曲者Carl Orff本人曾親臨錄音現場並給予嘉許。

1983年,Jochum獲紐約時報訪問,他曾這樣說:「今天,世人都認為我是一位布魯克納專家,實則我是以 巴赫、莫紮特和貝多芬的音樂開始,我覺得我更靠近他們。」 他灌錄巴赫的B小調彌撒曲和聖約翰受難曲St John Passion都喜歡採用龐大的合唱團和加強樂隊的力度,其他合唱樂曲也復如此。

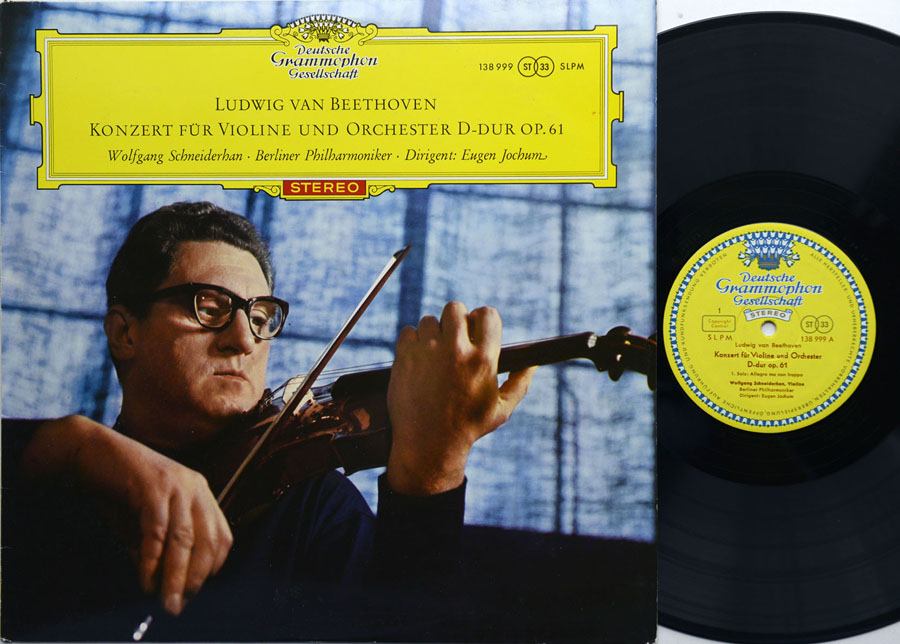

他曾為多位著名小提琴家和鋼琴家伴奏。最著名的是替德籍小提琴家Wolfgang Schneiderhan伴奏貝多芬D大調小提琴協奏曲,及俄羅斯籍鋼琴家Emil Gilels伴奏兩首 布拉姆斯的鋼琴協奏曲,被行內視為最佳演繹之一。

Eugen Jochum指揮時並沒有如George Solti的大動作和七情上面;Kenneth Woods曾如此評論Jochum的指揮技巧:「看看他的一雙手,動作通常很少,但很專註和有力。他對節奏速度的決斷,比Wilhem Furtwangler還要準確和果敢。」

我的推薦:

Beethoven : Symphony No.4 (DGG 138694, tulip, BPO, with Leonore II Overture)

Beethoven : Symphony No.5 (DGG 138024, tulip, BRSO, with Fidelio Overture)

Beethoven: Symphony No.6 (Philips 835782 LY, COA)

Beethoven : Symphony No.9 (Philips 6500091/2 or 138002/3, COA, with Egmont Ov.)

Beethoven : Violin Concerto (DGG 138999, tulip, Schneiderhan/BPO)

Beethoven :MissaSolemnis(Philips 6500135/6, COA)

Brahms : Violin Concerto (DGG 2530592, Milstein/VPO)

Brahms : Piano Concerto No.1 and No.2 (DGG 2530258/9, Gilels/BPO)

Haydn : Symphony Nos.88 and 98 (DGG 138823, tulip, BPO)

Haydn : Cecilia Mass (DGG 138028/9, tulip, BRSO and Chorus with Stader (soprano)

Haydn :Schopfung (The Creation) (Philips 802713/4AY or PHS900714/5, COA)

Mozart : Serenade for 13 Winds in B, K.361 “Grand Partita” (DGG 138830, tulip)

Orff :CarminaBurana (DGG 139363, tulip, Berlin Opera Orchestra and Chorus)

Weber : Der Freischutz (DGG 136221, tulip, Streich/BRSO and Chorus)

註: BPO=Berlin Philharmonic Orchestra

BRSO=Bavarian Radio Symphony Orchestra

COA=Concertgebouw Orchestra Amsterdam

LSO=London Symphony Orchestra

LPO=London Philharmonic Orchestra

VPO=Vienna Philharmonic Orchestra

年流水超30億的YY音樂生態鏈:最大公會年流水6億,將自辦唱片公司

來源: http://newshtml.iheima.com/2014/0827/145196.html今年的《好聲音》,出現一些來路有些“奇怪”的歌手:比如在網上很有人氣,被稱為“卡布女神”的周深,比如當網絡主播卻不被父親認可的徐劍秋,他們都有一個統一的名字——“網絡主播歌手”。

“公會”年流水6億,會長堪比“宋柯”

該篇原文刊於《 新京報》

丁磊的紫牛:網易雲音樂如何一年半積累四千萬用戶

來源: http://news.iheima.com/html/2014/0909/145525.html年初,丁磊在媒體上發聲:“BAT大家的模式不同,阿里和百度還是流量模式,網易是內容供應商。三小虎(京東、小米和奇虎360)利潤加起來還沒有網易多。所以,別把不吭聲的鱷魚當壁虎。”

在今天互聯網公司普遍焦慮,不斷尋找尋找戰略突圍的今天,網易顯得有些自我,無論是養豬,公開課,或是網易雲音樂,網易做東西都有一個宗旨——是丁磊喜歡的。

<img alt="\" src=">

丁磊做網易雲音樂的原因很簡單。2012年春節,他在美國休假,想在聽一些高質量的音樂,發現所有的中文音樂應用都達不到自己的要求,於是他打算自己做一個——滿足自己對音樂需求的應用。

丁磊說:“真正聽音樂的人,第一非常註重音質,音質里面有細節,這個細節哪怕很小,哪怕零點幾秒鐘的聲音都很性感,很好聽。”

丁磊回國後,找到時任網易娛樂頻道主編王磊,在杭州的一個酒吧中,他們討論要做一個提升中國人音樂品味的音樂應用——這聽起來不像個互聯網CEO的願景,而是一個大學生或者文青,但網易雲音樂產品總監王磊再次確認了這個故事,那天他們在酒吧喝得暈暈乎乎,討論的是“中國人整個音樂審美水平太低下了”。

當時江湖上還有其他7大音樂應用,百度、QQ、多米、蝦米、酷狗、酷我、千千動聽,網易雲音樂是最後一個進來的。但一年半後,網易雲音樂就積累了4000萬用戶。

丁磊做產品,已經不太講究藍海紅海,或是戰略布局,而是自己喜歡。這也讓網易的產品在這個時代有著鮮明的特點,丁磊就是網易最大的產品經理,他甚至會去“扣產品”,會關心到產品的每一個細節。

“以前的音樂是以唱片的形式發行,你有沒有註意過,一張唱片拿來第一首到第十二首,你把里面的次序打亂,你這樣聽音樂的感覺是不一樣的,他們都沒有按照專輯整理,都是按照單曲,我們是按照一張一張專輯在整理。音樂可以拼湊,可以做成歌單的形式,我把一類的歌整理出來給你聽,就像串燒一樣。”

“網易雲音樂的界面用的是黑膠唱片,這不僅僅是一個視覺上的感覺,你們註意到黑膠唱片旋轉的速度嗎?有人做的效果轉得非常快,結果用戶就覺得心臟撲通撲通亂跳不爽,但是我這個轉速調得人看了比較爽,就按照這個速度轉,轉的時候下面有一個小菜單出來,里面有一個相似的歌曲,你就可以知道聽這首歌曲的人還在聽什麽樣的音樂。我在微博上看到了很多評論,說網易雲音樂太屌了。”

“屌”除了周傑倫之外,似乎也是丁磊的口頭禪,在說到自己的產品時,他經常會用“屌”來形容。

丁磊的紫牛

獵豹CEO傅盛在前段時間專訪中分享了自己做產品的心得,傅盛提出了“紫牛方法論”——“邊緣切入,做紫牛,單點極致”。

“邊緣切入即要避開在今天最核心的這種領域的競爭,從高地的旁邊,去重造一塊高地; 不做風口上的豬,做紫牛,保持獨特性;單點做到極致就是把一件事情抽象到一個極簡單的點並做到極致”

(i黑馬註:“紫牛”一詞最早指一種營銷思維,來自雅虎副總,營銷大師裁賽思·戈丁,指具有生命力的產品或服務應該像黑白奶牛群中冒出的紫牛一樣,讓人眼前一亮——只有擁有與眾不同的產品或者創意,你才能在市場中處於領跑者的地位,你才能取得非同凡響的業績。)

許多人詬病網易做產品太過於自我,不考慮趨勢和布局,但是網易的產品在近年來卻表現亮眼。無論是有道詞典、有道雲筆記,或是網易新聞客戶端,還是網易雲音樂,丁磊總是把產品做得非常極致,很多網易很多產品在同類中都處於第一或第二的位置。

丁磊認為只要把產品做到極致,再晚也不遲:“在那些公司已經把用戶聽音樂的習慣培養起來了,就像人們現在開始懂得品紅酒了,然後是法國紅酒,再是五大名莊,一步一步來。”

就如小米副總裁黎萬強最近發表的新書《參與感》中描述的,由於移動互聯網信息傳播極度扁平且快速,互聯網已經進入口碑時代,產品的口碑會戰勝任何廣告和無用的流量優勢。

網易雲音樂產品總監王磊,另一個身份也是音樂人,一頭長發的他總在周末幫別人制作歌曲。而網易已經為雲音樂買了500萬首曲庫,每年還會支出數千萬去購買音樂版權。王磊說:“中國人最常聽得音樂不過2萬首,普通人可能聽歌的範圍也就1000首,很多人現在就把網易雲音樂當播放器,但是沒關系,我們會通過算法推薦等產品改進方式給大家推薦更多好音樂。”

2014年6月30日的第二季度未經審計財務業績。數據顯示,網易二季度總收入為29.52億元人民幣,同比增長22.3%,環比增長17.2%,各項業務收入再創歷史新高;凈利潤為12.02億元人民幣,同比增長9.8%,環比增長7.0%。

網易的錢,看似在為丁磊的理想買單,但也為網易的未來創造了無限的可能。丁磊已經在互聯網混了二十年,做產品有一種“隨心所欲而不逾矩”的氣魄。

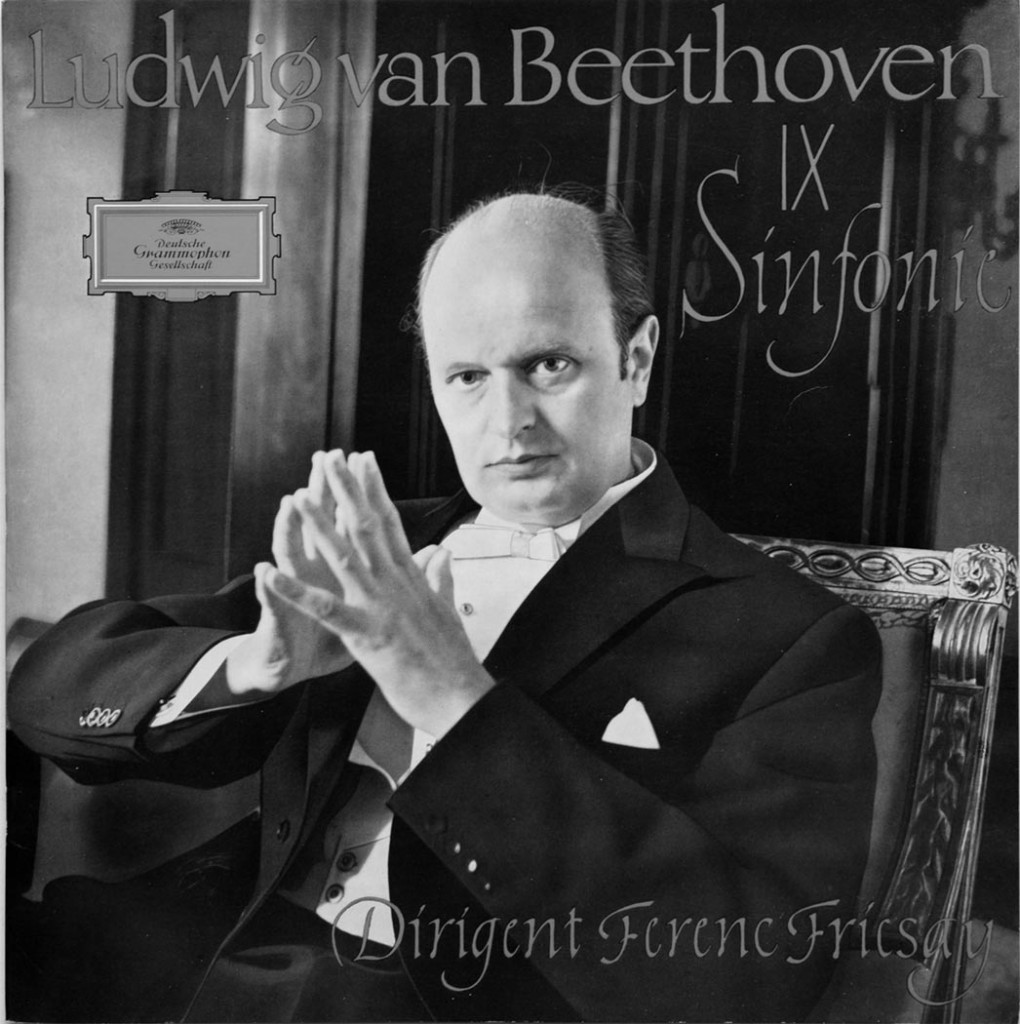

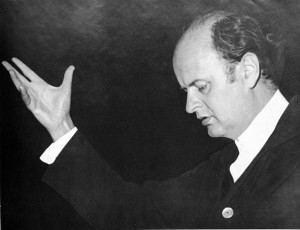

音樂140909大指揮家系列(三)Ferenc Fricsay

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/09/09/%E9%9F%B3%E6%A8%82140909%E5%A4%A7%E6%8C%87%E6%8F%AE%E5%AE%B6%E7%B3%BB%E5%88%97%E4%B8%89ferenc-fricsay/音樂140909

大指揮家系列之(三):Ferenc Fricsay

蕭律師執筆

在音樂歷史長河中,匈牙利也多產出色的人物。 本系列第一篇介紹的大指揮家Istvan Kertesz是匈牙利籍,而今期介紹的一位也是原籍匈牙利,他就是老牌指揮FerencFricsay。這稱謂追隨西方習慣,姓氏放在最後。事實上,匈牙利人的習慣跟我們大中華一樣,姓氏先行,故他在本國按習慣應稱Fricsay Ferenc。

一般古典音樂發燒友會很熟識George Solti、Herbert von Karajan、甚或Lorin Maazel。 但如果他既熟識而又酷愛Ferenc Fricsay,其資歷相信一定不淺,甚且可以推算他對古典音樂的鑑賞能力應有相當。 為何?因為這位指揮去世時許多讀者還未出世呢!

Ferenc Fricsay於一九一四年出生於匈牙利首府布達佩斯,正是歐戰爆發的第一年。 他少年時進入布達佩斯音樂學院,學習鋼琴、小提琴、單簧管、長號、敲擊樂器、作曲及指揮,師事匈牙利籍的名作曲家及指揮家巴托Bela Bartok、高大宜Zoltan Kodaly及德籍作曲家及指揮家杜蘭宜Emst von Dohnanyi。 他的父親是布達佩斯青年音樂家樂團的指揮。 他竟然在十六歲那年繼任父親成為該樂團的指揮。

Fricsay年十九歲(1933)即出任布達佩斯歌劇合唱的指導導師。以後十年間成為Szeged Philharmonic Orchestra的音樂總監。Szeged是匈牙利的第三大城市。1942年,由於他曾想雇用猶太人音樂家、他本人並且有猶大血統──他的母親是猶太人──而須於歐戰後接受軍事法庭法庭審訊。1944年,納粹德國進占布達佩斯,他獲得密報,蓋世太保正準備遞捕他,匆忙帶著妻子和三個孩子從地下秘密通道逃亡。

二戰後的匈牙利深受蘇聯制肘,但Fricsay仍得任布達佩斯大都會樂團(即布達佩斯愛樂交響樂團的前身)指揮一職。 他在四十年代末在薩爾斯堡音樂節指揮近代作曲家Gottfried von Einem及Frank Martin新歌劇的世界首演,甚受觀眾贊賞。 這次在國際音樂舞臺的成功演出使他贏得柏林RIA Symphony Orchestra和柏林德國歌劇院首席指揮的職位。1950年,他又出席愛丁堡音樂節演出莫紮特《費加羅的婚禮》,並且聲名大噪。

1951年,他首次指揮 阿姆史特丹的Royal Concertgebouw Orchestra。1953年在巴黎、米蘭、洛桑一輪演出後首次踏足美國,在那裡他指揮過波士頓交響樂團和三藩市交響樂團。 最後他獲聘任為侯斯頓交響樂團音樂總監,但任期未完就突然辭職,主要理由是稅務問題:如果他在美國居留超過六個月,則須申報在全世界其他地方的收入。

離開美國後,他前往瑞士。1954年,他首次指揮以色列愛樂管弦樂團。大抵整個五十年代他都在德國,歷任巴伐利亞國家歌劇院音樂總監、RIA交響樂團、柏林德國歌劇樂團、及柏林愛樂管弦樂團(BPO)的指揮。就是在這十多年間,他為我們留下珍貴、也是最後的演繹錄音,尤其是身歷聲錄音。

Fricsay的最後音樂會是一九六一年十二月七日在倫敦指揮倫敦愛樂管弦樂團(LPO)演出貝多芬第七交響樂。 他的身體健康狀況一直都不好,受多種病魔糾纏。 一九六三年二月廿七日因胃癌在瑞士Basel去世,時年四十八。

FerencFricsay現存於世的錄音大多都是在上世紀五十至六十年代二十年間替DGG灌錄的錄音,很多都是單聲道版。幸喜尚留有若幹身歷聲版,絕大部份都是和當世兩枝世界超頂級的樂團合作:柏林愛樂管弦樂團(BPO)和柏林電臺交響樂樂(Berlin RSO)。

FerencFricsay不是Karajan、Haitink或Solti那種「通才型」──差不多甚麼作品也指揮;他倒傾向像Bruno Walter和Otto Klemperer的「專門型」──,甚至比前二者更狹窄。 他從沒灌錄過 舒伯特、布魯克納、馬勒、或西貝流斯的交響曲。他特長於演繹貝多芬、莫紮特、海頓和他的老師巴托和高大宜的作品。

他留下的錄音雖然不算多,但都堪稱絕響。他灌錄的幾首貝多芬交響樂身歷聲版(只灌錄得第三、第五、第七和第九),可算是現今最昂貴的DGG二手版價。尤其是第九,可算是他的力作。 這曲灌錄於四十三歲之年,時維一九五七年十二月及一九五八年一月及四月,他共花了八節時間錄音。這是DGG第一套貝九的身歷聲錄音。其他的名盤如德伏紮克的「新世界」交響曲和莫紮特作品編號427的C小調大彌撒曲,更是人盡皆知。

他指揮時不用指揮棒,但目光如炬、精力充沛,手法極端清晰與準確,毫不含糊地傳達感情與提示予樂團的每一個團員。

FerencFricsay是少有的不用指揮棒之徒手指揮家,手法清晰與準確。

我的推薦:

Bartok : Piano Concerto No.1 + Rhapsody for Piano & Orchestra (Anda/Berlin RSO) (DGG 138708)

Bartok : Bluebeard’s Castle (BPO) (DGG 138030)

Beethoven : Triple Concerto (Anda/Schneiderhan/Fournier/ Berlin RSO) (DGG 136236)

Beethoven : Symphony No.9 (BPO/St. Hedwig’s Cathedral Chorus) (DGG 138002/3)

Beethoven : Symphony No.7 (BPO) (DGG 138757)

Beethoven : Symphony No.5 (BPO) (DGG 138813)

Beethoven : Symphony No.3 (BPO) (DGG 138038)

Dvorak : New World Symphony (BPO) (DGG 138828)

Haydn :Te Deum + Mozart : Organ Mass (Berlin RSO/Bavarian RSO) (DGG 136398)

Mozart : Don Giovanni (Berlin RSO) (DGG 136224)

Mozart : The Marriage of Figaro (Berlin RSO) (DGG 138697/99)

Mozart : Symphony No.39 and No.40 (VSO) (DGG 138125)

Mozart : Symphony No.29 and No.41 (VSO) (DGG 138709)

Mozart : Mass in C minor “Great Mass”(BRSO/St. Hedwig’s Cathedral Chorus) (DGG 138124)

Mozart :EineKleineNachtmusik + Beethoven : Egmont Overture + Smetana : Moldau (BPO/Berlin RSO) (DGG 136226)

Racmaninoff : Rhapsody on a Theme by Paganini + Weber : Concert Piece (Weber/Berlin RSO) (DGG 138710)

Opera Ballets (Berlin RSO) (DGG 136211)

Tales from Vienna Woods (with other Johann Strauss’s Waltzes) (Berlin RSO) (DGG 138238)

小旭音樂創始人口述:做藝術家的事兒,賺白菜價的錢

來源: http://news.iheima.com/html/2014/0919/145894.html“商業音樂在中國仍處於黎明前的黑暗”,這是見到小旭後,他說的第一句話。不過一切都在慢慢好轉,我相信,未來,我紮根的遊戲音樂領域能加速人們對於音樂價值的認識。

繼去年對小旭音樂文化公司進行過一次采訪過後,近日i黑馬再次走進這個國內規模最大的遊戲音樂制作老牌團隊,對其創始人兼音樂總監盧小旭進行了一次專訪。聽他講述小旭音樂近期的發展以及對未來發展的構思。以下為盧小旭口述:

我是學音樂出身的,大學畢業就摸索著從音樂制作一點一點開始的,後來才是從工作室,慢慢把規模做起來。2006年我註冊了這家公司,公司的定位當時就是遊戲,因為之前也是做唱片,像水木年華一樣做唱片。但後來就全部轉過來,都做遊戲了。我們還是比較早的能夠看到這個市場,所以就一直堅持下去了。

公司發展前七八年還是非常的艱辛的,我們大家有賣白菜的感覺,因為那時候大多數遊戲公司對音樂方面還不是很重視,預算一般都很低,因此它的產值都很有限,但是我們的心態還不錯,因為我們都熱愛音樂事業。我也會組織很多活動,公司內部有音樂大賽,這些活動都是即興的讓大家帶上吉他,讓大家去演奏,畢竟是一幫人做藝術的,還是想保留一個藝術氣息。

史玉柱曾經說過成功兩點,第一點就是勤奮,第二點就是靠悟性。那時候起每天我要工作十個小時,一周至少是六天半,到現在為止我已經三十五歲,作息時間仍是這樣。但是我覺得悟性不足確實使得公司前些年吃了一些虧,也是因為自己從創作個人開始,很多相關行業的東西不懂。前幾年的公司發展速度很慢,不過通過這幾年自己的努力和堅持,包括和我們黑馬同學學習交流,去用互聯網的思路來做公司的一些調整,這其中包括公司規模,體制,構架和運營,效果我覺得還是挺理想的。

可能大部分搞藝術的人更多的是把遊戲音樂當成一個生意,或者把自己當成一個個體戶來做。但是我想遊戲音樂只是現階段的一個任務,但是未來它還是一個商業音樂品牌。我們一直就想把小旭遊戲音樂做成一個有價值的品牌,而且在中國乃至在亞洲叫得比較響,當時恰好有一個叫CGDC的遊戲開發者大會,里面有一個遊戲音樂叫三國談中日韓,我是主持人兼中方代表。韓國有一家遊戲公司的制作人出席,日本有三個制作人,都是特別頂級的,我記得最清楚的有一個是教父級人物植松伸夫,五六十歲的老作曲家都要來參加這個圓桌論壇,所以我覺得這個是樹立品牌比較好的契機和機會。總之把小旭音樂做成商業音樂品牌是我所希望的

從專註到多元化:

很多音樂制作人,他們什麽樣的音樂都做,哪一塊利潤高,他就會去做哪一塊,而我們的策略是專註做遊戲音樂,把它做好做精,把自己的競爭力做出來。我們的價格比同行要貴,因為找我們做的基本是對品質要求比較高的,而且也是希望能夠出精品的。所以產品質量還是有一些保證的。現在行業知名度出來了,未來還是得看發展速度,所以我們還是想把它再擴一下,或者往多元化的方式發展。

今年開了視頻的頁遊,這塊是比較大的跨分,從聲音跨到視頻,目前看來發展還不錯。另外IOS8系統馬上要面世了,它在APP商店里面每一個遊戲,每一個應用提交的時候,以前只能提交圖片跟文字,現在可以提交一段視頻了。每個遊戲上傳介紹的時候它都會有視頻,而且這個視頻是30秒到45秒,對你這個遊戲,APP很生動,這個視頻必須做的好,因為用戶是通過看你這個視頻,再決定下不下你這個遊戲。其實做這些視頻對CP的黏度可能會更高一些,而且跟CP的關系會更好,如果只是音樂的話,包括投入的成本和預算都比較少,但是視頻給的預算會高一點,這樣一方面給客戶提供一個方便,另一方面我們的利潤也會上升。但我們也不會走太遠,遊戲音樂仍然是核心的業務,畢竟術有專攻,我們涉及的只是遊戲音樂的周邊產品,比如說視頻僅限於宣傳片,還沒有切入CG這一塊,CG動畫涉及了建模,這需要整個團隊就會變的很正規,可能就不是幾個人能解決的,一定是十幾、二十人,規模一定會發展很強大,分工很細,但我們現在還駕馭不了,畢竟我們的精力還是在音樂這一塊。今年我們還是重點在視頻音樂上面,在全國的布局上面做的更專業。

融資的需求並不是很大

第一,小旭遊戲音樂屬於現金流企業。我們不是研發型機構,不是說我要花五百萬先把產品拿出來了,再拿去賣,我們隨時都在收錢,每天都有進賬,所以說屬於現金流的機構。外包企業的成長空間,發展速度是有限的。

第二,藝術創作工作的自身特點。比如公司從30個人一年擴到300,我覺得不可能的。每年加幾個,加十來個,這種速度是還不錯的,比較穩妥的。你還要考慮團隊文化和團隊的創意性,畢竟它是一個創作,所以說它很難標準化,大規模的去複制。但是我認為音樂這一塊在行業里面是有價值的,它畢竟是遊戲的一個視聽感受。每一家做的音樂是完全不一樣的,這個跟你買東西感覺是不一樣的。你比如說京東買的還是一個鼠標,淘寶買的還是這個鼠標,他可能會打價格戰。但是同一個音樂,同一個遊戲給不同的制作人,不同的工作室去做,做出來的效果是完全不一樣的。所以說它還是依賴於人的創意。

對於互聯網音樂的看法

現在整個互聯網音樂產業比較悲慘的就是整個音樂產業其實是很不好做的,像蝦米、多米都靠融資和並購去生存下來。它自身的造血能力太差,但是互聯網音樂在網民中的需求量又特別大。所以我認為音樂還沒有到一個爆發點。從這個例子來講,大家沒有對音樂付費的習慣,音樂遊戲也不怎麽賺錢,包括騰訊的《節奏大師》,是在微博里面吸金能力最差的。這是一個比較悲哀的事,大家又都喜歡聽音樂,手機上各種音樂app是屬於吸收大量的用戶,但是不知道怎麽把用戶進行變現,或者說不能靠音樂,只能把流量打到遊戲中,不能靠音樂的流量去做音樂的付費收聽。這是一個特別大的遺憾,不過現在的版權慢慢在規範,互聯網上百度下載試聽都得給錢了,就是要給版權費了。雖然說是播放幾百次才一分錢,但是它的量是非常大的。

所以一個遊戲的IP都是千萬級別的,我覺得如果這事要解決的話,中國可能一瞬間就會解決音樂版權的問題,其實互聯網音樂是在黎明前的黑暗,就像視頻也賺錢,IP也賺錢了,什麽都賺錢了,但是音樂現在還沒有怎麽樣。如果真的有一個成功的商業模式,像當年解決網遊一樣,去解決單機遊戲盜版的問題,瞬間就出現一個盛大,如果有這種機會的話,我們肯定是跑在最前面的幾個公司之一。因為畢竟在行業積累了資源,團隊的磨合和各個方面已經是打造了很長時間。我們公司是想把品牌和團隊的價值做起來,而不是想做一個小而美的一個藝術家或者創作人個體戶的概念,把這個平臺提供給更多全國更優秀的創作者,把他們匯集起來,整體在這個平臺上更好的發展。

樓股投資者:音樂停前玩多轉

| ||||||

佔中遍地開花,示威運動已持續超過十日。其間,反佔中者大打「經濟牌」,科大經濟系教授雷鼎鳴更指佔中會令香港蒸發七千億元財富;打個五折,每一個佔中者造成五百萬元損失,言論被金融界指「露了底」,引為笑柄。事實上,佔中啟動後,一眾大孖沙「龜縮」,不敢表態。長實李嘉誠避席國慶活動,曾罵梁振英無腦敗家的合和主席胡應湘,接受本刊查詢時,自貶為「升斗市民」,三緘其口。不過,觀乎樓、股兩大經濟「命脈」,一如既往「樓照買、股照炒」。上週六,兩大新盤開賣,獲買家熱捧,首批推售單位幾近沽清。至於股市,陣痛兩日後即拗腰反彈,本週一、二已收復大部分失地。不過昇平背後,多位資深樓股投資者,大都指香港政治亂局難平,只好趁音樂椅停前,玩多轉!無視佔中新盤賣清 市區佔領行動進行得如火如荼,另一邊廂,新盤售樓處亦人頭湧湧,氣氛熱烈。兩個佔中爆發後開賣的新盤,包括恒基(12)的馬鞍山迎海第三期星灣御,以及新世界(17)的北角柏傲山,合共推出三百多個單位。恒基及新世界並未因佔中而減價或押後推售,「粉飾太平」撐到行。上週末,迎海新盤售樓處,超過三百名已入飛的準買家,排隊揀樓,恒基營業部總經理林達民信心十足:「佔中不會阻礙恒基推盤。」 自住客:換樓計到數 成功抽中揀樓的買家都喜上眉梢。任職船務文員的葉先生,以約五百三十萬購入星灣御一個兩房單位,「我兩年幾前買咗新港城兩房單位,咁啱而家要換樓。」他指會放售新港城單位,一買一賣,不用交雙倍印花稅。「迎海二手呎價也接近萬一蚊,馬鞍山其他二手樓都差不多,新樓呎價萬二,買二手樓不如買新樓,至少慳裝修。」講到尾新盤開價貼近二手,是最大賣點。葉先生認為,佔中不會無了期,對樓市影響有限,「佔中對我影響不大,因為係自住,唔係投資。我個人支持佔中,但佔中唔會搞太耐,始終會解決嘅!」但政局未明,加息潮隨時殺到,葉生指早有準備,「供樓負擔係重咗好多,以前佔入息約三、四成,供新樓就要去到四至五成。嚟緊有機會加息,都有預到資金應付。」事實上,新港城的兩房單位已由一二年的二百八十萬升值至三百九十萬。假設葉先生新港城單位造了七成按揭,扣除銀行借貸,共套逾二百二十萬元落袋,變付新樓三成首期後,仍剩下六十三萬,作供樓儲備,他還笑指:「我收入都會相應增加o架嘛!」 投資客:加息影響更大 細價樓自住者,少理會樓價升跌,豪宅級買家及投資者,亦一樣無有怕。除了時富金融(510)主席關百豪,以千萬買樓贈愛兒;在柏傲山售樓現場,外表貴氣,穿戴珍珠耳環及頸鏈的投資客張小姐,以二千多萬買入一個約九百呎單位,呎價約兩萬三。從事電子生意的她說:「完全唔擔心佔中會影響樓市,就算有,都可能係短期影響。」對比佔中,她覺得加息的影響更大,但已做好準備:「息口都低咗咁耐,要加息都好正常!又唔會一次過加好多,所以唔擔心。」過去週末,新盤共售出約四百六十伙,共六十億資金「身體力行」撐樓市。 股市陣痛 八九六四爆發翌日,恒指急挫兩成二,以今日恒指二萬三千多點計算,即相當於暴跌五千多點。前週日九月二十八日,警方向示威者發射催淚彈,震驚全港。翌日港股開市,一度急跌五百八十多點,最後全日跌近四百五十點。跌得「最甘」的,是首當其衝的零售股和地產股,I.T(999)、堡獅龍(592)跌近6%及8%;三分之一店鋪被迫落閘的周大福(1929),急插4%;新世界和信置(83)都跌超過4.5%。不過跌勢已遠較市場預期的小,中環證券行一片平靜,散戶如常買賣。揸住多隻藍籌股的譚先生淡定道:「預咗會跌三、五百點,如果佔中再擴展,政府自會讓步,市況就會好轉。」旁邊的散戶李太指:「都無想像中咁亂,對比起台灣,學生相當克制。」她不但沒有沽貨,更等待入市機會,「嚟緊佔中再惡化,個市再跌,就要入市!」 基金低位買內房 恒指累積跌超過七百點後,上週五開始掉頭上升。有基金經理指「曲線支持香港」,愈跌愈買,「依家個市超賣,尤其係內房,PB(市賬率)得零點幾倍,好多香港上市公司嘅業務都喺大陸,根本唔使驚!」另一名基金經理,則做了兩手準備,「如果北京態度強硬,政局持續惡化,就會考慮賣走香港股票。但若中央肯軟化,就係好事,俾國際投資睇到,香港嘅獨特地位,反而係商機。」政局動盪,但兩大國際評級機構穆迪及標普,均大派「定心丸」,指示威影響短期,加上香港信貸健康,政府資產龐大,有能力維持金融穩定,故維持評級。不過佔中一日未解決,經濟風險仍存在,經濟學家林本利指最壞的局面可以是六四翻版,觸發股災,「無人知今次機會大唔大,當年亦無人諗到會用軍隊去清場,你問梁振英,佢自己都唔知啦!」過去數天,各區佔中者與商戶接連爆發衝突,事件愈趨複雜。前海洋公園主席、蘭桂坊之父盛智文承認,佔領行動的確對他的生意造成影響,亦令部分計劃來港公幹的外國人卻步,「警方對示威人士發放催淚彈,外國媒體報導後,令外國人接收錯誤的訊息。不熟悉香港的朋友,誤以為香港很危險,不斷發訊息問我是否安全。」盛智文指,部分商鋪的人流下跌了二至八成,尤其因過去一週是國慶長假期,佔領行動令他失去最佳的賺錢時機,「你問我開不開心?一定不開心,但我理解、亦同情示威者,只希望學生可以為香港的商戶着想。」 樓市投資者點睇? 施永青:風險上升陸續出貨佔中令投資者觀望,公司預備咗六個月的儲備,捱得住,其他實力強的零售商都捱到兩個月,不過班經紀就慘啲,佣金大減。好在呢個星期有新樓賣,撐住先。我自己就比較擔憂,一、兩年前已賣走手頭上好多物業。政治一向都係投資樓市的重要考慮,雖然佔中會好快過去,但想爭取的訴求就「有排搞」。而且佔中運動的支持者都是年輕人,所以樓市嘅風險大過之前好多,長遠來講唔睇好,就算短線有上升,都不會隨便入市。不過我身邊有好多投資者反而唔太擔心,他們的理據是,大陸不會讓香港變成社會主義城市,香港的業權,較其他內地城市有保障。各位投資者,我由年初開始睇淡,到現在樓市仍然升緊,所謂唔靈唔好害人,大家唔好跟我呀! 湯君明:賭一鋪走多轉 我手頭三十億資產,投資香港鋪市、樓市三十年,今次係嚴峻的。零售減少,周大福生意少咗。內地減少利益輸送,觸發骨牌效應,鋪市可能跌三成。最近美金上升,香港好多錢走咗,去新加坡、去美國,跟住好多投資者會「坐唔住」離場。不過我夠「肉地」,坐得住,如果有人拋售,會趁低吸納,玩多一轉。依家少人買樓,個個租住先,明年供應陸續推出,供過於求,樓價會積弱。不過,我信今次香港未死得住,人民幣國際化、台灣形勢變化等,大陸仲要靠我哋,所以我賭一鋪,再玩多轉。長遠來講,大陸會慢慢揸乾香港的價值,喺呢日來到之前,我就會「較腳」。幾時?唔知o架!依家好似玩緊音樂椅,玩多轉,但唔好等到音樂停先走。大家唔好再怪CY,叫佢落台都無用,因為香港有佢無佢都一樣。早前佢話,有得出來投票,總比坐喺屋企睇電視好。但你依家俾三件垃圾我揀,我真係寧願留番啖氣,喺屋企睇電視! 陳清白:樓市值博率好低 我投資咗樓市幾十年,依家個市,真係唔識睇。雖然佔中唔似六七暴動影響咁嚴重,但不多不少都有。不過,最近新盤仲係咁賣得,買家是否都被人洗腦?以為自住就唔使擔心樓價,只是自己呃自己。到時樓市下跌,你仲能夠安樂?政治亂、息口高、樓價已升無可升,值博率好低,到呢一刻都唔跌,樓市已經失去理性。幸好,我手頭上的貨,細細件,通通好平買回來,但如果有好價,我都賣喇! 股市投資者點睇? David Webb:以港為家繼續增持我定居香港二十三年了,香港是我的家,一直以自己是港人為榮,這次佔中我也有參與。看見這麼多人走上街頭,爭取自由,實在令人感動。坦白說,佔中沒對股市造成衝擊。佔中發生後的首個交易日,恒指最多跌約1.9%,不算暴跌。過去多年來,每年都會出現幾次這樣的跌幅。有指佔中會損害香港的國際金融中心地位,令外地的投資者多了一層政治的憂慮。但其實,投資者從來都要考慮政治因素,尤其是港股有不少公司來自內地。就算香港公司,都要考慮政治問題,如徵收雙倍印花稅和買家印花稅。我投資了不少港股,股市下跌,固然令我承受損失,但亦造就買入的機會。由上星期到今天,我都有增持。更重要的是,如果我們得到真民主,香港將會是更和諧、穩定的社會,因為港人可依據候選人的政綱去投票,而這最終對經濟有利。 謝國忠:股市泡沫難抵加息 佔中對股市有情緒上的影響,像零售、濠賭的股票影響較大,但恒指大部分股票和所佔比重較大的股票,都是大陸企業,如中移動(941)、騰訊(700),所以直接影響其實不大。我睇十月份港股會下跌,不是因為佔中,而是環球股市都有泡沫,美國股市有三分之一的泡沫,而且美國加息、美金上升,對香港股市打壓將會很大。很多人覺得明年首季不會加息,但我覺得一定會,而且只會早不會晚。散戶現在不應該買貨,中移動現在九十元,現價不算貴,派息率約3.7%至3.8%,但觀乎歷史來說不算便宜,便宜時應有5%的派息率,所以沒必要現在入市。等美國加息,樓市有明顯調整後,可買中移動或者石油板塊。我長線看好石油板塊,油價現時每桶九十美元,跌至六十美元可入貨,但現在若持有就要沽貨了。 黃國英:吼鐵路環保股 佔中對本地企業影響最大,但佢哋喺恒指佔比好細。恒指跌並非純粹因為佔中,而係整個新興市場都大跌,台灣跌得仲多過香港,唔通你話台灣因為佔中跌?股市應該喺22,600點至23,600點徘徊,我啱啱掟走部分藍籌,包括恒生銀行(11)、長實(1),準備遲啲買番啲中國南車(1766)、中國北車(6199)、四環醫藥(460)等。大陸呢個年代仲有咩搞呀,來來去去咪鐵路建設、環保新能源。這些股對佔中影響不大,等現價跌番2%至3%就入貨,搏之後爆升。最近個市反彈,有部分是反映滬港通,但我覺得滬港通對港股幫助有限。大陸佬唔熟香港,同埋香港大型企業好少爆升,對他們有咩吸引?反而好多香港人想買大陸股票,平吖嘛! 似曾相識六四大冧市 89年6月4日,中央派軍隊鎮壓在天安門集會的群眾,震驚中外。翌日剛好亦是星期一,原本勢頭甚好的港股,開市即暴跌,由2,674點最多跌645點至2,029點,跌幅超過兩成四,僅次於87年股災首日,最後收市時跌582點,跌幅近兩成二。全日收市無一隻股票升,有股票更單日跌了九成四。當日,時任金融司的林定國,公開呼籲投資者保持冷靜,不要恐慌性拋售。之後兩日雖輕微反彈,但整個六月都在2,200至2,400點左右徘徊。至於樓市,根據89年11月12日的《華僑日報》指,六四事件後,發展商如常推盤,定價亦十分平穩,未見有恐慌性散貨。住宅成交量方面,六月只有116宗成交,但七月即回升至347宗,八月更高見812宗,可見香港人幾時都對「磚頭」最有信心。 | ||||||

音樂141116貝多芬小提琴協奏曲(一)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/11/16/%E9%9F%B3%E6%A8%82141116%E8%B2%9D%E5%A4%9A%E8%8A%AC%E5%B0%8F%E6%8F%90%E7%90%B4%E5%8D%94%E5%A5%8F%E6%9B%B2%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89/音樂141116

貝多芬小提琴協奏曲(一)

蕭律師執筆: 名盤龍虎榜系列

貝多芬的創作大致可分三個時期。 1802年以前的作品歸第一期, 重要的是編號18的六首四重奏和第一交響樂。在這時期,他的聽覺還可以。1801年他開始被聽覺變壞困擾而情緒低落,並曾經想過自殺。其實他在廿六歲時(1796)已覺得聽覺有問題。

他的第二創作期約為1802打後十年間。 聽覺的毛病愈來愈嚴重,但創作風格卻愈趨成熟。 此期間是貝多芬生命最光輝的年代,他寫了第三至第八的六首交響曲、五首協奏曲、歌劇「費德里奧(Fidelio)」、「大公(Archduke)」三重奏和三首叫“Rasoumovsky”四重奏等作品。

貝多芬唯一的一首小提琴協奏作於1806年,*** 這是他生涯中收入最可觀的年代。 這首協奏曲題獻給他的童年朋友Stephan von Breuning,交給時年廿六歲的樂團首席兼指揮—- 當時是一而二、二而一的位置,那時仍未創出指揮的翻動手勢—- Franz Clement演奏。 這首樂曲匆匆完成,根本在演出前很短時間才「交卷」,連排練時間也沒有,據說Clement在演出時要「視讀sight read」獨奏的部份!幸而由於Clement對獨奏部份的骨架曾向貝多芬提供過意見,所以還是能夠完成演出。 但是如此「蝦碌」,觀眾是看出來的,因而這首樂曲有頗長一段時間很少被選為音樂會演奏項目,即使名小提琴家Tomasini在1812年和Vieuxtemps在1838嘗試演出時也不成功。要到1844年才由一位天縱奇才的十三歲小提琴家Joseph Joachim將此曲目在倫敦及Dusseldorf上演,再加名作曲家舒曼Robert Schuman任指揮,演出十分成功,世人才開始對這首樂曲另眼相看。Joachim還為這首樂曲寫下自己的華彩樂段cardenzas。以後的小提琴家HenrykSzeryng及Leonid Kogan都採用他的版本。

到今天,任何一位專業小提琴家都要拉好這首作品,否則就不算是小提琴家。同樣,到今天,如果你連這一作品的唱片尚未擁有,那還算是聽古典音樂嗎?大部份發燒友都會擁有多過一個版本。由擁有版本的多寡可以算出「發燒指數」: 一個版本算一度,五度算你開始發燒,收集版本愈多,則表示「發燒指數」愈高。

你有幾高「燒」?我有十八度。

很多人以為擁有那麼版本是「黐線」—-貝多芬總譜只得一個,要一個版本來聽就已足夠。 知否演繹這回事?所謂演繹,說得簡單點,就是對一首樂曲的「感受」或「理解」。 對同一首樂曲,不同演奏者有不同的感受和理解,猶如面對一樹繁花,有人覺得「花心愁欲斷」,也有人覺得「花開笑春風」!同是一景,因人生際遇與歷練不同而各有懷抱,演奏者何獨不然?

<David Oistrakh>

貝多芬的這首協奏曲有多少個版本可供選擇?協奏曲,當以選擇獨奏者為優先。但有一點要說明,同一獨奏者和不同的指揮與不同樂團配搭,應作不同版本看。十年前和十年後對樂曲的感受和理解都會有改變,甚至不同場合的演出也有影響。

相信大家立即想到的版本必是David Oistrakh/Andre Cluytens在1958年灌錄的版本。沒錯,如要投票,此版應獲首選。英國COLUMBIA編號SAX2315的藍銀版是正牌頭版,但價錢非常昂貴。如果你運氣好,能找到這錄音的德國COLUMBIA紅金版編號STC-91051也不錯,亦是頭版,價錢比正牌版差一大截。如果你要再便宜點,又要頭版,就買美國的ANGEL版編號S35780吧。但ANGEL版有紅/灰標貼版和藍標貼版兩種,同樣編號,但紅灰版是最早期發行的ANGEL版,又唱片封面印有金色的STEREO字為更早,不可不知。David Oistrakh在這協奏曲所用的華彩樂段是Fritz Kreisler所寫的,拉得精采絕倫,若貝多芬能聽到,相信也會鼓掌!

David Oistrakh最少曾用過七支由前蘇聯國家擁有的Stradivarius名琴。但他用得最多的兩支, 第一支是1702 Conte di Fontana Stradivarius,由1956起用了十年, 我們現在聽到的Oistrakh/Cluytens版本的琴聲就是由這支名琴發出的。第二支是1705 Marsick Stradivarius,1966年後他用得最多的是這支。至於琴弓,在1957年前他用Albert Numberger的製作。 1957年,兒子Igor送了一支由Andre Richaume製造的名弓,他說這是一生最大的滿足,後來在訪問巴黎時,還特意要和這位名弓製造者會上一面。

<Yehudi Menuhin>

Menuhin灌錄過這首樂曲多次,最經典的是和Furtwangler合作的版本,這版本原是單聲道版,但二手價也不便宜。 EMI曾將這單聲道錄音用電子分音,將單聲道變成身歷聲。我擁有一張,聽後覺得效果還是不錯。在1960年Menuhin和Constantin Silvestri灌錄了這樂曲的身歷聲版,由英國HMV發行,編號是ASD377,是「白金狗」版,這也是一個昂貴的版本。 此錄音也有德國ELECTROLA(英國HMV在德國的品牌)版。最令我驚喜的是東德品牌ETERNA在1967年以編號825450發行這錄音,聽過後覺得比英國原裝版音色更圓潤。東德版也先後發行過兩次,一個是綠白標貼版,另一個是黑底銀字版,同一編號,以綠白版為昂貴。

其實Menuhin早在1959年亦和另一位指揮大師Otto Klemperer合作灌錄了這作品,也是由HMV發行。照理此錄音和前述和Silvestri合作的錄音時間差不多,理應一如以往以白金狗品牌發行頭版。但不知為何,HMV將這錄音歸於編號ASD2585而用「半紅semi red」或「半圓semi circle」的紅黑標貼發行之。白金狗只用於ASD後三位數字的版本,用四位數字是沒有白金狗版的。所以「半紅」或「半圓」就是這錄音的頭版。有時追尋唱片的樂趣就在這裡。

在德國,這錄音以ELECTROLA品牌編號SME91621發行。這版本在美國發行的品牌叫CAPITOL,Full Dimensional Stereo彩虹版,唱片編SG7229,是最亷價的頭版。

我記得在上世紀六十年代(記不起那一年了),Menuhin臨香港,和當年還是業餘的香港管弦樂團在大會堂演出這首作品,我當時是座上客。 樂團真是水準不夠—-當年任指揮的是Dr Bard,追隨獨奏者顯得乏力,毫無生氣。Menuhin演奏到第三樂章Rondo時,看來真是忍不住了,到獨奏樂段靜止後由樂隊接上時,他竟參與樂隊一起拉奏,隱隱然變了首席甚至指揮,只在沒有拿指揮棒罷了。整個樂團竟霍然而起,脫胎換骨,活力十足。樂團隨著Menuihin起勁地拉奏,在熱烈的氣氛下奏至終曲,全場觀眾站立著,掌聲雷動。這證實了「只有不好的指揮,沒有不好的樂團」的說法。Menuhin和樂隊的「即興」,竟合拍得絲絲入扣—-不要忘記Menuhin也是一位指揮家,曾以此身份替EMI灌錄不少唱片。Mehuhin在所有這首作品的錄音中都採用Kreisler的華彩樂段。

Menuhin用過很多支小提琴,包括最有名的Lord Wilton Guarnerius1742和Guarneri del Gesu 1739。

音樂141122貝多芬小提琴協奏曲(二)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/11/22/%e9%9f%b3%e6%a8%82141122%e8%b2%9d%e5%a4%9a%e8%8a%ac%e5%b0%8f%e6%8f%90%e7%90%b4%e5%8d%94%e5%a5%8f%e6%9b%b2%e4%ba%8c/音樂141122

貝多芬小提琴協奏曲(二)

蕭律師執筆:名盤龍虎榜系列2

〈Zino Franciscatti〉

〈Zino Franciscatti〉

法藉小提琴家Zino Franciscatti在1961年與指揮大師 Bruno Walter合作演繹了這首樂曲,由當時新組成的Columbia Symphony Orchestra協奏。 這是Bruno Walter「重出江湖」之作,事緣請參看本刊的「細說真正的天碟(一)」。 這個錄音由美國Columbia(後來簡稱CBS,與同名英國Columbia有別)發行,編號MS 6263,六眼是頭版。 這錄音在英國和德國也有發行,但改了編號。 在英國發行的是藍label,在德國是用紅label。 可放心買,都是頭版,不會比美國版差,因為都是PHILIPS或DECCA廠做的。 Francescatti也採用Fritz Kreisler的華彩樂段。(Francescatti也曾和Eugene Ormandy合作演繹過這首名曲。)

〈Wolfgang Schneiderhan〉

德藉小提琴家Wolfgang Schneiderhan在1963年和Eugene Jochum灌錄了這首作品,由德國DGG以red stereo鬱金香版(時人不正確地稱為「大禾花版」,理由請參閱本刊「細說真正的天碟(三)」,唱片編號138999。

有西方論者認為Schneiderhan的第二樂章演出“寧靜、高雅、聖潔,無其他人可超越”。 這版本最特別之處,在於Schneiderhan演奏的華彩樂段,採用了貝多芬自己所作的版本。 但這版本絕少小提琴家採用,理由是該華彩樂段原本是寫給鋼琴用的。 1807年貝多芬將這首小提琴協奏曲改以鋼琴主奏,再加入華彩樂段,題獻給前述童年朋友Breuning的妻子。 這首「鋼琴」協奏曲被它的小提琴版本的光芒掩蓋了,少人選奏。 到了Schneiderhan手上,他將原鋼琴版的華彩樂段修改至適合小提琴演奏,再適當地加進timpani obbligato。大家只要留心這協奏曲第一樂章一開始的四下定音鼓聲,是貫徹整篇樂章力量的幼芽,是貝多芬一早構思好的策略。 這是Schneiderhan選取原貝多芬華彩樂段的心路歷程。

〈Jascha Heifetz〉

Heifetz早於1940年就曾和Arturo Toscanini合作灌錄過這首名曲,是mono版。至於現在我們聽到的身歷聲版是在1955年由RCA發行的,由Charles Munch指揮波士頓交響樂團的Living Stereo版本,編號LSC-1992,錄音頗能代表Living Stereo的最高水平。

Heifetz為這曲目編寫了自己的華彩樂段。由於版權關係,也多少基於面子問題,甚少小提琴家會採用Heifetz的華彩樂段,因為一般不會用「行家」所作的華彩樂段。如果無法寫出像樣的版本,不如索性用「古人」所寫的樂段,如Joachim或Kreisler的。

〈Leonid Kogan〉

Constantin Silvestri在1959年同時為Yehudi Menuhin及Leonid Kogan灌錄這首樂曲,不過用不同的樂團。 前者由HMV發行,後者由英國COLUMBIA以藍銀版首次發行,編號SAX-2386。 論Kogan現今藍銀頭版二手價,比David Oistrakh的著名SAX-2315還要貴許多許多許多(超過八萬港元一張,是否很誇張?),大抵Kogan版流通量少而事實上錄音的確非常標青。價值與質素並不一定成正比例。Kogan原裝頭版,是否靚過Oistrakh版十倍(Kogan版價錢是Oistrakh的十倍),請君自己評議。 如果你又好奇,又不想付出高昂價錢,可花僅數百元買張「復刻版」試聽。

Kogan是前蘇聯名小提琴家,比David Oistrakh年輕十六歲。他沒有David Oistrakh在臺上驚人的魅力,而且光芒常被David所掩蓋(也由於David被蘇聯力捧)。 但就演繹這首作品而言,可謂各有千秋,也是我個人第二喜愛的演繹。 Kogan在演奏這首樂曲時選用Joseph Joachim的華彩樂般

Kogan常用兩把意大利名琴:Guarneri del Gesu。一把是1726年ex-Colin,另一把是1733年ex-Burmester。Paganini、Heifetz、Mehuhin都喜歡用Guarneri多於Stradivaris。 Kogan用的弓是法國的Domonique Peccatte,不過這兩把琴都不屬他私人所有,而是前蘇聯國家「借」給他的;他可以終生使用,但國家隨時可沒收。這兩把名琴現值美金四百萬元!

〈Isaac Stern〉

Isaac Stern原籍烏克蘭,後定居美國,以熱心提攜後進音樂家而馳名於世。 受他提攜的有大提琴家 馬友友、小提琴家Itzhak Perlman和Pinchas Zukerman等。美國CBS在1959年發行了由他演繹、Leonard Bernstein指揮New York Philharmonic Orchestra的這首樂曲的錄音,後來再由荷蘭FONTANA(PHILIPS擁有)重新處理,製成了好聲的Full Stereo頭版。 這是他在身歷聲時代唯一的錄音版本。 CBS版的唱片編號是MS-6093;FONTANA版的編號是876001CY。 我認為後者的音色更靚、音域更寬廣,但較難找。

Isaac Stern像其他小提琴家一樣,擁有多支名琴。他最愛用的一支是Ysaye Guarnerius,其他還有Stradivaris的。真是沒有窮的小提琴家!單是幾支名琴已價值不菲。

〈Arthur Grumiaux〉

這位比利時籍小提琴家,三十年的藝術生涯,差不多全部為PHILIPS錄音。 他灌錄這首作品共三次。 第一次在1951年,由Eduard van Beinum指揮Concertgebouw Orchestra Amsterdam伴奏。 第二次於1964年,由Alceo Galliera指揮New Philharmonia Orchestra伴奏,唱片編號802719 LY。第三次在1976年,由冒起得很快的英國籍Colin Davis指揮Concertgebouw Orchestra Amsterdam伴奏,唱片發行編號6500775。 後兩種編號,只要唱片標貼是紅底銀字,就必定是頭版(此時PHILIPS已不再發行Hi-Fi Stereo版了)。Grumiaux採用Kreisler的華彩樂段。

Grumiaux用兩支名琴:“玫瑰”Gusrmeridel Gesu 1744和“Ex-General Dupont”Stradivarius 1727。

我從前說過,PHILIPS是一個被發燒友嚴重忽視的品牌—-主要是受TAS清單所累,因為在清單中一張Philips的唱片也沒有上榜。***

〈Henryk Szeryng〉

Szeryng是一位在波蘭出生、但後來入籍了麥西哥的世界知名小提琴家,一生充滿傳奇。

Szeryng灌錄這首名曲共兩次。 第一次在1973年,由Bernard Haitink指揮Concertgebouw Orchestra Amsterdam伴奏,由PHILIPS發行,唱片編號是6500531;第二次在1978在Hans Schmidt-Isserstedt捧下指揮倫敦交響樂團。 以前者最多發燒友收集。 先後兩個錄音都採用Joseph Joachim的華彩樂段。

他擁有Guarneri del Gesu“Le Duc”和Stradivarius“King David”,前者是他在灌錄唱片用得最多的。

〈鄭京和Kyung-Wha Chung〉

許多發燒友對這位韓籍女小提琴家著了迷,差不多她所有的錄音都買。

有一段她和Itzhak Perlman競爭的歷史。 鄭京和本來想參加由前蘇聯主辦的柴可夫斯基小提琴協奏曲大賽。 但由於冷戰關係,蘇俄與韓國緊張,無法參加。 她後來在1967年轉而欲參加美國的Edgar Leventritt大賽。 環繞她的人都勸她不要參加,因為參賽者當中有強勁對手Itzhak Perlman。 但她的經理人認為她必須參加,因為這一戰會決定她的藝術生涯。 她的小提琴老師Galamian也不想她參加,因為他的另一愛徒Itzhak Perlman也決定參加! 由於Isaac Stern的大力支持,Itzhak Perlman確是有較好的機會勝出。 鄭京和的母親把心一橫,賣掉了家居,將賣得的錢買了一支Harrison Stradivarius名琴送給她的女兒,全力一搏! 在首輪比賽後,在兩師兄妹之間,評判員無法分出勝負。評判之一Issac Stern要求他們再奏一次以決勝負。 豈知第二輪複賽後,仍無法分出勝負。 於是在Edgar Leventritt大賽歷史上,例外地判決雙冠軍,成為樂壇佳話。***

鄭京和的貝多芬小提琴協奏曲,是於1978-9間的灌錄,由Kirill Kondrashin指揮Vienna Philharmonic Orchestra,是數碼錄音,在歐洲由DECCA發行,唱片編號SXDL 7508;在北美洲以DECCA在美國的LONDON的品牌發行,唱片編號LDR 10010。

我最後在這裡聲明,我不擬在這個「龍虎榜」像流行曲般作先後排名。這是毫無意義的事。我只羅列資訊,由讀者按個人喜好作選擇。

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019