- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

台電壟斷近七十年 老舊《電業法》成綠能障礙 一套陳年法規 害Google無法更「綠」

| ||||||

撰文‧何欣潔 知道每天使用網路收發email、登入社群網路、觀看新聞與影片時,同時也耗費大量能源嗎?台灣《電業法》落後國際,正在讓台灣網路使用者的每一次「點擊」,都對地球造成沉重負擔。看似不耗紙張的各式網路雲端服務,背後其實都需要龐大的資料中心或機房支持其運作,耗電量相當可觀。 根據台灣綠色和平本月初發布的報告,目前全球有超過二十五億的網路使用人口,二○一一年全球雲端耗電量高達六千八百億度,超過德國一整年用電量,且仍在持續快速地增長中。 雲端中心龐大耗電量,與IT產業注重環保、綠能、乾淨的業界形象有所出入,因此Google(谷歌)、Facebook(臉書)與Apple(蘋果電腦)均提出資料中心將全數使用再生能源的承諾。但一向重視環保、承諾使用一○○%再生能源的Google,卻不幸在台灣踢到鐵板。 Google在台灣彰濱工業區建置亞洲最大資料中心,於二○一三年底正式啟用,但至一四年中,台灣綠色和平報告指出,Google在彰濱工業區資料中心再生能源使用僅占四.五%,尚有很大的努力空間。 綠色和平的點名,讓Google臉上無光,全球資料中心副總裁Joe Kava無奈地回應,「在遵守台灣現行法令情況下,無法直接購買再生能源供應資料中心使用」,但仍會積極找出解決方案。Joe Kava口中的法令限制,正是遲未大幅修正的《電業法》。Google在世界各國投資大量的太陽能設備供應自家能源所需,也積極自建綠能電廠。惟獨在台灣,同樣方法卻無法執行。 在目前台灣《電業法》框架下,即使有民間願意投資綠電,也必須把綠電輸送回台電,而台電把傳統發電與綠電「混合」後,再統一輸配給使用者。因此,無論Google多有誠意推動綠能發電,卻只能與大夥苦吞「台電大鍋飯」,與台灣所有用戶「共享」四.五%的綠電比率。目前雖有新加坡、美國數州替台灣墊底,但在法規限制較小狀況下,追過台灣也許指日可待。 事實上,《電業法》早已提出修正草案,欲打破近七十年來由台電獨家賣電現況,增加關於輸配電、電力調度中心、電網規定,讓未來有心興建綠能電廠與獨立電網的單位有法源依據。但政府修法工作進度遲緩,即將在年底舉行的「全國能源會議」也未把《電業法》修正視為重要議程。 當初Google選址在台灣設立資料中心,民眾莫不歡欣鼓舞,認為這是台灣高科技實力展現。但沒想到,Google承諾一○○%使用再生能源的目標,有可能因台灣《電業法》攔路而跳票。

用電不夠綠 Google台灣居後段班——Google全球資料中心使用綠電比率 美國愛荷華州 100% 美國奧克拉荷馬州 100% 芬蘭 100%

美國奧勒岡州 90%

智利 40%

愛爾蘭 20%

比利時 12%

荷蘭 12%

台灣 4.5%

新加坡 1%

美國喬治亞州 1%

美國北卡羅萊納州 1% 美國南卡羅萊納州 0.4% 資料來源:台灣綠色和平 | ||||||

不務正業!七十歲本田摔掉老二寶座

| ||||||

「如果公司讓庸碌無能的人當社長,員工可要倒楣了。」這是本田汽車創辦人、有「日本的福特」之稱的本田宗一郎的話。這話聽在本田汽車現任社長伊東孝紳耳中,格外顯得刺耳。因為他日前才因公司業績不振,將在今年六月卸下社長職務。 畢生追求技術的本田宗一郎,或許沒料到在他去世將近四分之一個世紀後,他創立的本田會因品質問題而飽受抨擊。從二○○八年至今,本田總共召回將近一千萬輛車,主要是因為安全氣囊瑕疵,有六起死亡案例可能和此有關。 如今本田在全球第二大的美國市場,其市占率不僅始終無法追上日廠龍頭豐田,還面臨日產(Nissan)急起直追。今年一月,日產在美國市占率九%,超越本田成為第二大日本車廠,這要拜日產新車在美國大受歡迎所賜。 反觀本田的招牌車款之一喜美(Civic),在二○一三年全部砍掉重練,原因是其採用廉價原料且不夠省油,在美國惡評如潮。在日本市場,本田Fit系列新車款延後推出,也打擊其銷售。在全球最大的汽車市場中國,去年本田銷售量成長四%,是對手豐田的三分之一。 這些問題絕大部分都發生在伊東孝紳社長任內,不過伊東並非本田宗一郎口中「庸碌無能」之輩。其實他算是本田宗一郎的老鄉──兩人都來自日本幕府時代名臣德川家康的故鄉靜岡縣。 銷售目標錯誤,犧牲品質 畢業於京都大學工科的伊東,也和本田宗一郎一樣,是技術人才出身。一九七八年加入本田汽車後,伊東曾負責開發有「日本的法拉利」之稱的NSX車款。這款車一九九○年推出時,標榜全球首款全鋁車架、全手工打造、高性能及出色外觀,在車市引起話題。 二○○三年,伊東成為本田技術研究所社長,這個研究所除了體現本田一貫的「技術至上」風格外,該研究所社長一職,也是本田汽車社長的跳板:至伊東孝紳為止,本田汽車歷任社長,全都當過該研究所社長。 二○○九年,伊東成為本田汽車第七任社長,當時正值各國在金融海嘯後衰退期,兩年後又碰上三一一大地震,本田工廠被迫停工,隔季淨利大跌近九成。當年本田在泰國的零件工廠,也因水災而停產。在中國廣東佛山的工廠,也出現工人罷工潮。因此伊東孝紳這六年社長任內,外在環境並不順。 在這險峻環境下,伊東孝紳的決策,又帶來一些意想不到的結果。他曾訂下目標:至二○一六年度,本田汽車全球銷售量要達六百萬輛。事實上去年該公司全球實際銷量約四百五十萬輛,一年平均增加的銷量不到十五萬輛。要達到伊東宣示的目標,本田須把目前年成長速度再提高五倍。 但「不切實際」並非這個目標的最大惡果,而是在這個「拚銷售量」目標下,本田須尋求更廉價原料以降低成本,才能製造更多汽車,品質也因此被犧牲。 除了因安全氣囊問題召回外,本田超小型油電混合車Fit和跨界休旅車Vezel,推出不到兩年就召回過五次,這些品質問題讓本田的退休社長也看不下去。 去年十一月路透獨家報導,兩位本田前任社長川本信彥、吉野浩行,到本田的東京總部拜訪伊東孝紳,要求他對品質問題採取行動。消息人士引述這些憂心忡忡的本田前高層的話:「我們認為公司出了根本性問題,但目前公司做的,只是一次又一次召回,而不是對營運進行全面檢查。」 營運策略錯誤,形象下滑 事實上伊東並非什麼事都沒做,只是他的努力方向,似乎和其他車廠不同。本田一直熱中將自家技術推廣到其他領域,從割草機到船隻引擎,都是本田技術應用的實例。本田還想造飛機:九年前本田旗下的飛機公司,開始接單生產造價三百七十萬美元的飛機,如今只等美國官方批准就可營運。 「造飛機」正是當初伊東加入本田原因之一,「我想也許能造飛機。沒有比本田更好的公司了,就這樣加入了本田。」 此外,本田一直是全球摩托車最大製造商,它的摩托車在開發中國家有重要地位,不過摩托車只占本田營收七分之一,但因收入穩定且獲利豐厚,因此本田始終沒有放棄開發。 反觀本田的對手豐田,二○○九年時,該公司因暴衝事件召回問題車,品質形象一度重挫,但近來已擺脫陰影:今年度豐田獲利將破史上最高的兩兆日圓。另一對手日產,則早已和法國雷諾汽車結盟。 當其他對手努力耕耘汽車市場,本田還有心思照顧其他領域,就更顯得其獨特。而其他領域的技術優勢,也未反映在本田的汽車品質上,反而因為一次次召回,不斷打擊本田汽車品質形象。 在卸任社長消息曝光前不久,伊東孝紳已宣布降低「二○一六年度賣出六百萬輛車」這個目標。或許他已意識到,「以質量換數量」的策略,無法通過市場考驗。 伊東孝紳指定的下任社長八鄉隆弘,和他背景幾乎相同(見一百頁表),差別只在八鄉沒當過本田技術研究所社長──他也是第一位沒當過此職的本田社長。同樣是技術人才出身、又有中國市場經驗的八鄉,能否回歸本田的技術本位,重建市場對本田品質的信心?這將是已近七十歲的本田汽車,未來能否回春的最大關鍵。 | ||||||

他靠「右側」法則 年領股息七十五萬 38歲小公務員打破呆薪宿命

2016-02-08 TWM四十歲前,年領七十五萬現金股息,手上擁有一千五百萬的投資資金,或許還稱不上有錢,但在六十五歲退休前,一定比大多數人更能夠接近富足的境地。一個小公務員辦到了,他完全不靠運氣以及富爸媽幫忙,只靠「多想一點」以及「更敢一些」。 籃球場上的艾瑞克,球從他指尖劃出完美的拋物線,唰!空心入籃。三十八歲的他,人生在財富這個環節,就如同這個三分球,漂亮得分。 客觀上,他沒有成為有錢人的條件。大學畢業後,在民間企業打滾六年,儘管八年前考上公務員,捧了「鐵飯碗」,靠著在工作崗位上戰戰兢兢,爬上了九職等,月薪從四萬多元調整到六萬元出頭。就算他十年下來不吃不喝,他過去十年總收入也不過六百多萬元左右。然而,他卻突破了呆薪資的極限,靠著聰明投資,如今滾出了一千五百多萬元資金。二○一五年,光是股票孳息收入,就高達七十五萬元之譜。「被動收入」首度超越了靠工作的「主動收入」,初步達到財富自由的境地。 與艾瑞克常在周末開讀書會討論投資的陳喬泓(本刊九○八期報導的小美工投資達人)說:「艾瑞克的致富過程,沒有奇蹟、沒有運氣,更不靠父母金援,而是一步一腳印地存錢、投資前做足功課,以及投資後縝密地資金管理與配置。」順著艾瑞克財富累積的軌道探索,你將恍然大悟:財富不在於你挖到了蘊藏在地底下的寶藏,財富就在你的心智裡,關鍵在於你的心智蘊藏的「富根」有沒有被挖掘出來。 艾瑞克坦承他愛錢、無奈地是,卻選擇了一個無法發財的工作--當公務員。公務員不能兼差,更遑論創業,於是金融投資成了唯一能夠變得更富有的道路。為了學習投資,艾瑞克發揮了準備高考的精神,花一筆學費,約二至三萬元之譜,參加雜誌上報導過的投資專家或達人開設的特訓班,以求更有效率地走上投資道路。 艾瑞克的同事鄭先生說:「他雖然熱愛投資,卻不會影響工作,甚至周末常看到他進辦公室加班。 」「如果同事向他問股票投資的事,他會很熱心分享,會勸同事不要只是呆儲蓄,趁早練習投資為財富加值。」周末上投資特訓班外,他也利用夜晚公餘之時,K了一本又一本的投資書籍。他指出:《不買飆股,年均獲利四○%》、《走進我的交易室》、《炒股的智慧》這三本書,對他投資與理財的啟迪最深遠。 艾瑞克比較正式用大筆資金投資股票是在一二年。這四年下來,嚴守停損,雖偶有小賠卻沒有大賠過,起初的三百萬元資金,竟滾成一千五百萬元。(這五年來靠著薪資結餘,又陸續投入約二百五十萬元資金)。儘管歷經市場大大小小風雨,艾瑞克的財富依舊能持盈保泰。 初試身手 投資前 先備好「三桶金」這箇中的第一個關鍵在於:「擁有第三桶金後再來投資!」艾瑞克受訪時開宗明義說到。 艾瑞克建議,就算你自認已經練就一身投資本事,千萬不要存到第一個一百萬元就急著投資買股票。至少等你擁有第三個一百萬,即三百萬元,再來投資也不遲,在這之前,可利用全球型股票存基金,或投資ETF 加速本金累積。 道理何在?艾瑞克指出,投資勝負關鍵有三:知識、資金以及情緒,後兩者其實與資金高度相關。「資金部位較大的人未必一定贏,但總比資金部位小的贏面高。」「當你辛苦存一百萬元,不幸如果虧十萬元,你可能會心疼到沒勇氣停損。過度害怕與恐懼,反而會影響日後的操作步調與判斷。」 進階投資 利率低 適度財務槓桿累積財富艾瑞克進入職場後,每月存下至少五○%的薪資,即使這樣,也花了八年多的時間才存到三百萬元。 為了避險踩到地雷,艾瑞克特地找尋長期負債極低,最好是零的公司下手。更重要的是,之前的投資功課總算沒白做,上課的錢也沒白花,投資老師一再叮嚀的不要追逐熱門股(過去四季本益比高於十二倍),不要買產業競爭太激烈的股票(毛利率至少二○%以上)、不要買產品週期太短的股票(如3C產品),他都聽進去了。 在老師建議及蒐集資料後,他鎖定四檔股票投資,分別是台橡、振樺電、茂順以及耕興。一年半之後,除了台橡損失約兩成停損認賠外,其他三檔包含股利獲利在七○%至一五○%之間。也讓他的資金從三百萬元,在二年內成長到五百萬元大關。 積極研究 賺價差 善用四心法成功操作雖然現在「存股」氣氛當道。但是艾瑞克認為,投資資金低於五百萬元的人應積極研究,勇於做價差。否則就算有三百萬元投資,且找到股息年殖利率維持六%的股票,要把三百萬元翻成一千萬元,還是要二十年。「人生實在沒幾個二十年啊!」但做價差談何容易?艾瑞克以自身的經驗,提出良心的建議:「只要選在『右側』操作,小資族賺價差的勝算不僅可大幅提高,而且還可事半功倍!」所謂「右側」是指市場由空翻多,進入漲升波段的時期。判斷市場(指大盤)是否已經翻空打底準備轉移到「右側」,艾瑞克提供幾個個人觀察心法:一、融資餘額的減幅是否超過大盤跌幅;二、月KD是否已在低檔,即四十以下形成黃金交叉;三、加權指數是否從十年線以下開始翻升突破十年線;四、周遭的親朋好友是否持股水位很低,甚至一談股就搖頭。 只要抓住「右側」時機進行操作,連股市的生手都很容易賺到錢。艾瑞克第一次的成功「右側」操作,是在一二年台股大盤跌至七千點出頭時。第二次成功的右側操作則是在一四年中。陸股從二千多點起漲切入,買進中國股票型ETF,也獲利一倍有餘。 一三年底,艾瑞克將手上持股分批獲利了結,當時他的資金將突破五百萬元大關。在職場上他是中間幹部,每個周末幾乎都到單位加班。時間上,不太允許他花太多的時間研究個股做價差。於是他開始對自己的部位進行「調結構、緩增長」式的調整。 「成為有錢人最重要關鍵之一,就在於善用財務槓桿。不管是創業,向銀行借錢或股票上市,抑或是投資房地產。」「我利用低利率環境優勢,在做好財務規畫下,適度財務槓桿,加快財富累積。」 穩定收息 調結構 混合操作讓分散策略奏效一二年,艾瑞克辦了信用貸款,充實本金規模,利用「好負債」的特性增加現金流。由於資金中有部分是向銀行借來,令他在選股上特別注重現金股息的穩定性,以及股票殖利率表現(至少高於六%)。 他採更為分散的策略,買的個股不局限原本的中小型股,還納入獲利更穩定,股價波動更低的大型股如中華電、台灣大與台積電。 他希望獲利的來源,股利部分能提高,價差部分能降低。但畢竟五百萬元還達不到目標,價差也不能完全偏廢,於是這段時間他也買了勤誠、鑫永銓、廣隆等股。同時開始嘗試買進ETF,如華夏滬深三百指數ETF。 雖然第二階段(五百萬元至一千萬元)的投資績效遜於第一階段(五百萬元以下),但因部位已有一定規模,股息收入頗為可觀,加上職等調升的薪資成長,第二階段財富絕對金額的增長,反而不遜於第一階段。 再因陸股大漲的臨門一腳,使艾瑞克僅僅花二年多的時間,就把手上資金滾到一千萬元大關。 如今艾瑞克已進入第三階段--操作資金一千萬元以上。個股價差已成為投資中的點綴(雖然近年來也操作先豐與進階,獲利數十萬元),重心則放在穩定收息股與ETF。他目前的部位計有:中華電、中壽、德律、鑫永銓、寶來高股息ETF、華夏滬深三百指數ETF、香港盈富基金、領匯房產基金。 尚未買房的艾瑞克,前年結婚了,他打算買人生第一戶房。他說,即使買房頭期款花了五百萬元,他仍擁有一千萬元的投資部位,每年股息收入雖會因買房減少,但五十萬元應跑不掉。 艾瑞克買房之餘,還要往年領百萬股息的目標邁進。他要證明自己的退休金要自己賺,也要用自己的投資故事鼓勵所有小資男女:「上班族,你的名字絕對不叫窮人!」 艾瑞克 出生:1977年 現職:中央政府公務員 學歷:私立大學法律系畢業 往年領百萬股息目標邁進 ——艾瑞克的追富三階段 第一階段 小額投資期 ——500萬元以下 第二階段 財富增長期 ——500萬至1000萬元 第三階段 投資上手期 ——1000萬元以上 學習重點 ● 至少存下二分之一薪資,手上擁有300萬元再做價差投資。 ● 學習個股基本面、產業趨勢,大盤多空。 ● 成長股與收息股研究並重。 ● 國際股市、景氣循環為重點。 操作重點 ● 有行情時再進場,進行右側交易。 ● 重心放在個股價差。 ● 投資集中在四至五檔股票。 ● 築底時可酌量進場。 ● 股息與價差並重。 ● 個股分散約五到八檔,增加ETF部位。 ● 可酌量進行左側交易。 ● 股息為主、價差為輔。 ● 個股分散約五到八檔,但以ETF為主。 實戰經驗 ● 茂順、耕興、振樺電獲利70%至150% ● 勤誠、鑫永銓、廣隆、華夏滬深300指數ETF ● 中華電、中壽、寶來高股息ETF、香港盈富基金 撰文 / 謝富旭 | ||||

大數據江湖的七十二騙

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0217/161271.shtml

不要對“Big Data”這件事抱什麽期望,尤其是不要用這種期望去指導你投資的估值。

本文由計算廣告(微信 ID:Comp_Ad)授權i黑馬發布。

前兩年,Peter Thiel(以下簡稱彼得)來了一趟中國賣書——如你所知,就是那本《從0到1》,和《失控》一樣,目前基本上成為了互聯網行業騙子人手一冊的玩意兒,類似《麻衣神相》《水鏡全編》,或者幹脆叫《如來神掌》也無不可。BTW,彼得是個有私人飛機的億萬富翁,按說瞧不上那點兒版稅,不辭勞苦跑到中國做簽售,其實主要是借書來拓展行業影響力——這既是當代媒體社會的本質,也是深諳“話語權”玩法的常見手段。總之,蒙友人賜票,我瞻仰了彼得接見互聯網創業青年們的大會,我覺得這人書寫得雖然雜亂了一點,上了臺說話倒還比較實在。後來,讀到他說搞“大數據”的人里騙子居多,也就不太奇怪。

按說彼得本人就投資過數據領域的公司,而且投的還挺成功,就是那個Palantir,這事兒其實有點微妙(關於Palantir我們將來再聊),和彼得那句話再一聯系,基本上也能對國內“大數據”投資這把虛火有一點洞見,大意來說就是:

不要對“Big Data”這件事抱什麽期望,尤其是不要用這種期望去指導你投資的估值;

數據並非沒有價值,但你去投資一家所謂Big Data的企業時,核心問題是企業的商業模式,而並不一定是看它有多少用戶和數據。甚至在中國的環境下,即便數據的“成色”非常好的企業,也可能隱含著各種各樣的坑;

千萬記住:張嘴說自己是“大數據”行業的人,請先給他個有罪推定——這行兒騙子多,哦對應著最近出的那個2016年度“中國大數據創新百人榜單”,各位可以自己聯想。

一般來說,這一行兒的騙術不外乎如下幾種手段:

最高級的,當然是直接搞政府的錢。

比如說,本人曾參觀某企業為某縣級政府建立的“大數據中心”——你一進去先請你進會議室座談,鋪綠呢子的臺面兒上每人一個印著名字的桌簽兒,一個煙缸兒(信息量很大的一點,至於為什麽,自己去品。品不出來的打賞10塊找我解答),一個白瓷茶缸子(我經常依靠里面沏的什麽茶來判斷一會兒該往哪種路子扯淡),一個熱手巾板兒,一份打印好的項目資料——翻開一看不留神以為是黨章。座談基本上是頌聖,然後眾人被魚貫押入演示大廳,有身披紅色禮儀綬帶的女講解員激情講解(大概率除制服外脖子上還系著領巾如空姐一般),大屏幕上出現各種當地的航拍View,並各種互聯網Icon紛至沓來,其空洞和乏味程度,讓你懷疑自己在參加一場平庸的婚禮——從主持到視頻制作的邏輯都是一樣的。好不容易進入到業務演示環節,你發現所謂的大數據系統就是一個政務OA,幾臺民用級服務器搞定的項目,用的是大幾百萬的IBM或者富士通,而每年的服務和維護費用可以高達千萬以上。

我見過最蛋疼的一個政府“大數據”項目,是某地的一個水利監測大數據系統,大概就是給當地幾個主要的水利樞紐裝個攝像頭和監測傳感器,每天更新當天的水文數據。這事兒我覺得給我十分之一的項目預算,我雇五六個當地老頭兒拿了畫上標尺的竹竿兒,每天溜達去探幾次也就搞定了,估計剩下的錢還夠我在北京賣套小小的學區房。

千萬不要因此而鄙視天朝的行政制度,作為這個時代情商水平最高的一個群體,此類項目的政府審批官員們未必不曉得個中奧義,也請不要簡單的以灰色交易來看待此類項目,因為現在的反腐形勢下,此類政府項目的做法已經不那麽簡單,背後的博弈套路可以單開一文來細說,此處不表。

另外一個常見思路,是搞投資人的玩法。

所謂的投資人,其實早已經從以前還算decent的一種職業變成了江湖掮客,靠規則/圈子/信息不對稱來騙錢,這個群體目前最大的一個特征就是“不要臉”。當“不要臉”成為從業者的核心能力時,其結果就是拉低整個行業的教育程度和智商門檻。更何況VC行業普遍的2/20結構其實並不一定適合中國的國情,加之監管環境的不嚴格直接導致了投資人們“體外變現”的動力,這進一步拉低了整個行業的專業水準。簡而言之,相當一部分的國內科技領域投資人都存在著知識結構的硬傷,雖然現在拿投資已經是越來越困難的一件事,但是輔以巧妙的設計,“大數據”行業的鄉親們仍然有機會:

一、一力降十會:

這種打法適合套取來自“土豪”們的資金。一旦發現對方來自國有資本,或者來自一些傳統行業的民企(老板早年靠改革東風發財,在制造業/房地產/小煤窯兒走向下坡時尋找轉型機會),建議一上來采用這個套路。此類土豪一般都是逆周期者,即往往在某個領域被喊得最熱時沖進來當接盤俠,來做洽談或者盡調的人也大多是“一門沒有”的血外行。他們的全部本領就是讀了本文開篇列舉過的那幾本《麻衣神相》,並且學會的一定是其中最最土鱉的部分。在洽談時要留意聽他們使用的詞匯,你像“場景”,“革命”,“零到一”,“共享經濟”,“風口”,“降維攻擊”(作為一個讀過一點量子力學的清華人,我覺得這個詞太過於sb,在本表格中給予最高權重)….之類,這些詞匯如果以平均每三句話出現一次的頻率出現時,請記住將你的估值報價加倍。

具體到大數據這個領域,你只需要強調“大”就可以了,諸如你的系統一天處理多少個TB的數據(放心,他們並不懂得這些數據到底是淘寶的交易數據還是日本動作片),影響了多少人的生活,在某個細分行業里占據了多大的比例,舉一個極端的例子:你可以宣稱自己在全中國的公共廁所里安裝了免費WIFI,根據用戶在蹲坑時候刷WIFI的時間判斷他是否便秘,從而精準定位到一些潛在的痔瘡患者,你的潛在投放客戶有“北京市東大肛腸醫院”以及“馬應龍痔瘡膏”等等….細節稍微腦補一下即可,此類“投資人”需要的故事也就這類水平。

個別的此類低智投資人可能花錢讀過EMBA(關於EMBA的梗請參見本人前一篇匿名文章《互聯網+拯救不了強哥奶茶的品味》),所以也許他們知道一個叫做SWOT的缺德玩意兒,當他們照本宣科質疑你在公廁里安裝WIFI這件事不足以構成競爭門檻時,你可以立刻宣稱自己搞定了衛生局和基層掏糞工,這是一個類似於地推能力和政府關系的細活兒,這就是最強大的競爭門檻雲雲。

我曾經陪同某此類基金的所謂投資人見識過一個公司,該公司宣稱擁有全中國的小店鋪數據,而獲取數據的門檻就是兩輪融資後(也不知道是哪兒的倒黴投資人給的兩輪融資,你就是洗錢或串通創始人騙錢也選個靠譜一點兒的啊!)燒錢雇傭幾千個兼職大學生去掃街抄取各種路邊煙酒店的上貨/價簽等信息。當創始人把該公司CTO叫來自信滿滿的給我們演示該公司強大的系統時,我發現這個CTO就是個前端,行業經驗目測不滿五年,而且,他連什麽是Hadoop都不知道...

二、四兩撥千斤:

人傻錢多的投資人畢竟是稀缺資源,何況只要不太傻,被騙過兩次也就不上當了,這時候你單靠“大”就不夠sexy。因為你大人家也大,你再大能大過BAT的數據量麽?數據量的大小好比女孩子的胸圍,您現在喊個D-cup似乎也算不了什麽,君不見香港狗仔頻頻用“G奶師太”之類的詞匯麽?融資和媒體一樣,是個博人眼球的活計,而投資人們很快就對規模這個指標疲勞了。

這時候,就要有一些其他的包裝技巧,起到四兩撥千斤的效果。好比相親時你說這姑娘不單是前凸後翹,還出身於神秘的家族,對方待要詳細追問時,務必要語焉不詳,暗示個中奧妙不便明言,同時給對方一個意味深長的微笑。具體到大數據這一行兒,比如說你聲稱自己能搞到某些獨特的數據源。就我所見過的路數而言,按其神秘程度排序計有:

國家安全局數據(這事兒除了查東突份子,看不出有啥實際用途);

國家工商總局數據(大部分工商數據都是公開可查的);

各類市政服務數據(可能是想根據用戶煤氣表的數據判斷這家人每月在家吃幾頓飯,打個標簽兒賣給魯花花生油?);

某省醫療病歷數據(這麽敏感的信息你丫敢商業化麽?賣給保險公司?)

一般來說,此類出來騙錢的公司,早年可能都是幹軟件系統,弱電項目之類起家的,老板當個包工頭兒,靠男的夜總會女的LV這一套承包一些政府小工程,靠著契而不舍任勞任怨的精神進入一個年流水幾百到一千萬的生意里,苦哈哈幹了幾年,賬期又長還面臨政府耍流氓的風險(前任領導走了,後任領導翻臉不認帳),突然發現風口一來,自己給政府幹的“信息化”項目成了“大數據”了。

作為系統的後臺維護和管理方,這類公司往往能從後臺看到一些數,給投資人路演時現場調取一下你的交通違章記錄之類,著實能唬住一兩個土鱉,當你問到他們數據使用的權限或者“合法性“問題時,往往就開始語焉不詳,或暗示這是一個灰色地帶,法無禁止。膽兒大些的噴一些聯合運營之類的鬼扯(你和政府聯合運營?),膽兒小些的說數是政府的,但“我們能用”(怎麽用?什麽範圍用?有無協議?)。

明眼人可以看出來,這類公司玩的也仍然是政府等壟斷資源的路子,和第一種直接向政府騙錢的區別在於,這類公司騙的是“數”,騙完政府騙投資人,騙完投資人回去再騙政府。譬如,某個以“冪”為名稱的公司,本人曾在該公司創始人未發跡時與其有數面之緣,這位仁兄當年以給企業做上市材料起家,掙得是個copy/paste加裝訂費的辛苦錢,後來開始幫人家做“戰略咨詢”和“市值管理”(看過Wallstreet第一部嘛?想想主角為啥冒充收廢紙的?),此公除了胡扯八道,對真正的咨詢或M&A並沒什麽認知,所以一直半死不活,直到“大數據”的風口來臨,搖身一變成了忽悠政府大數據的商業領袖。

也正是這位商業領袖,上個月我巧遇某擁有部分壟斷行業數據的中型國企,被其忽悠成立“合資公司”,事兒過去半年多,估值據傳已經數十億的冪公司,區區數百萬的投資款遲遲不能到賬——反正這個小故事已經講完了,簽約儀式已經弄過了,投資這事兒那就再說吧。哦對了,冪公司在某輪融資時,某投資人微信問過我的意見,我直截了當的回複稱該公司純是個騙子。

另外,此類公司在實際變現能力上有時難以說服投資人,因此常見的手段是“落地”(落實到房地產行業),即迎合政府好大喜功的心態,以“大數據基地”,“大數據產業園”為名,套取政府土地資源和政策配套。

扯得有點兒長,過兩天,再寫一寫“大數據”生物鏈中的高級捕食者,即怎麽忽悠紅杉/高瓴這個級別的投資人,或怎麽忽悠上市公司。

匿名用戶

匿名用戶

七十七年香港製造「駝主」現真身

2017-03-23 NM時興Made in Hong Kong,以「一味靠滾、勝在好膽」作口號的「香港製造」駱駝牌暖水壺,推出的復刻版近日瘋魔香港新一代,熱潮更瘋傳至日本及台灣,令駱駝牌成為訪港必買手信之一。 駱駝牌屹立香港七十七年,在電熱水壺誕生前,暖水壺幾乎是每個家庭必備之物,在寒冬中倒杯熱水飲用暖手,簡直是享受。 然而,暖水壺如此入屋、無人不曉,但原來多年來大老闆卻從未曝過光。事實上,賣駱駝牌水壺數十載的雜貨店老闆,指多年來也沒有見過大老闆真身。外間一直對「駱駝牌」背景所知甚少,甚至有多番誤解。究竟玻璃膽是否一跌就爛?內裡是否含有水銀?叫 「駱駝牌」是否因為可儲很多水? 本刊經過多番接洽,終於找到「駝主」。一切疑團,由駱駝牌第三代掌舵人梁澄宙及老臣子兼經理胡達觀親自解開。 要買駱駝牌水壺,就要去雜貨店。屹立西營盤數十載的老字號鄺林記第二代接班人鄺太指,暖水壺成為日本人必買手信,「遊客朝早八點就企喺出面等我開門。他們來幾日,買完就走。」近來駱駝牌十種鮮艷拼色的復刻版被搶購,他們亦早已賣斷貨,「存貨於第一日已沽清,補貨後亦供不應求,我做到聲都沙,由八點開門,忙到水都唔得閒煲。」她指店內有內地製造的同類型玻璃膽暖水壺,多年來駱駝牌銷路最好,每星期賣接近一百隻。鄺林記早於三、四十年前已開始賣駱駝牌,「由老爺嗰代已經開始,水壺、飯壺都有。」新款暖水壺斷貨至今,客人退而求其次,連帶其他款式都開始熱賣,「感覺平時唔係好賣得的,賣一兩隻那種,都要拎好多貨。」 很多人誤以為鄺林記是代理兼生產商,鄺太耍手擰頭說:「上年工展會,有人問我有冇參展。我答佢『吓,我不是製造商』,我覺得好好笑。」被誤會只因他們比真正的「駝主」更懂網上宣傳,「成個系列的promotion,每件產品,由影相放上網到介紹,都係我哋搞。好多客人拎住張相嚟搵,都係拎住我先生影嘅相。」雖然與駱駝牌合作多年,但鄺太表示他們也沒有見過老闆的真身,「老爺都係同老師傅熟。」 電話落單有人情味 另一間位於旺角的錦興瓷器行,第三代接班人曾書浩指復刻版爆紅,令他忙碌十倍。「電話一日係咁響,我直頭叫我太太來,負責聽電話。」他指,早前已經超過千人打電話預留,現階段已不再接預訂,「我冇收訂,只係叫他們留低資料同顏色,有就call他們。」曾媽媽隨即插嘴,「聽電話聽到膊頭都痛。」記者找他訪問,在鋪內約三十分鐘,電話已響過幾次,均是詢問暖水壺情況,親證此言非虛。他指鋪頭Facebook專頁,過半人都是追問暖水壺詳情,「有過千條訊息,我覆了幾晚通宵。」曾書浩指與駱駝牌直接入貨,中間沒有代理、批發,聯絡的方法,只能靠電話。雖不算方便,但卻很有人情味,「我們只係小店,每次十幾二十隻,但是他們都會送來。」曾書浩表示,香港製造的用品已買少見少,而且款式不錯,駱駝牌以質素高為賣點,「正常可以用十幾年,鋼水都仲靚到同新嘅一樣。」曾書浩又指,以前雜貨店都有老師傅懂更換玻璃內膽,但技術已失傳,現在只可帶回廠商,待老師傅修理。坊間曾指,玻璃膽很危險又容易跌爛。然而,曾書浩卻指,玻璃膽耐熱更強,而且可裝不同飲料。如玻璃膽碎裂,水壺外殼會很熱,「啲熱走晒出來,你會知唔用得。」 難忘師傅吹玻璃 駱駝牌由坑紋暖水壺到加入「領鷲嘴」,到現時的復刻版,在香港已經屹立了超過七十個年頭,而且是極少數仍然在香港設廠的品牌。坊間卻對品牌背後所知甚少。記者曾多次致電駱駝牌,在多番請求下,最終成功邀請他們接受本刊專訪。訪問前,負責接洽的同事多次指,大老闆為人低調,一直以來不會透過媒體作宣傳,即使訪問亦希望不錄影、不錄音。最後,第三代管理人梁澄宙願意受訪,他坐在一家有賣駱駝牌水壺的茶舍,大談歷史,他指年幼時已見家中每個角落都是水壺,「全屋最少有十幾個,連床邊都慣咗放一個。」年幼時,他不時都會到廠房,印象最深是玻璃爐,「因為是好熱的地方,以我所知,師傅每吹三十分鐘就要停一停。」梁澄宙指很佩服他們,「吹玻璃是一門高技術。」駱駝牌創辦人梁祖卿是梁澄宙的爺爺,曾是香港中華廠商聯合會副會長,亦是旗下建廈委員會委員,該會委員亦包括紡織巨頭曹光彪、田北俊父親田元灝等。不過相對他的老友記,梁祖卿卻非常低調。他早於三十年代經營東南亞貿易生意,包括玻璃膽水壺,「當時爺爺做出入口生意,水壺需求都好大,但係成日冇貨,於是自己開廠。」梁澄宙說。不過開業不久,卻遇上第二次世界大戰。直至四五年重光後再次投產,梁祖卿設計了一款圓筒直身有坑紋的款式,成為了駱駝牌的標誌,梁澄宙解釋:「其實設計都係實用為主,坑紋會令水壺不易變形,而且可防滑好拎啲。」因為這款水壺在四七年推出市場,故梁祖卿把其取名「147」。後來發展一帆風順,五十年代更獲授權製造其中一件有皇冠標誌的紀念品,以慶祝英女王加冕。不久之後,駱駝牌更為泛美航空旗下酒店製造咖啡壺。而昔日戲院用來裝雪糕、雪條的容器,都是駱駝牌出品。 點解叫駱駝 工業相繼北上發展,本地欠缺技工,令成本上升。不少工廠轉向內地引入材料及零件,不再自家製,惟駱駝牌直到現在,由內膽、外殼、手柄,每一個零件均是自家製作。由整零件到裝裱好,前前後後約需要三星期,故只能限量生產。老臣子胡達觀,在駱駝牌工作超過三十年,指當時來說,廠房非常有規模,「有五金、樹膠、塑膠、玻璃,基本上整到的,都會自己廠整。而你對佢有興趣,老闆都會安排你去學同了解。」後來,駱駝牌交予第二代老闆梁立仁打骰,他指梁立仁凡事都親力親為,「返工就係他的娛樂。老闆每日準時八點返工,而且係最後一個走,屋企搵唔到佢,就一定喺廠。」梁立仁還以深衝技術(將平面金屬片壓成理想形狀)製了一個不銹鋼咖啡壺,「係第一個用呢個技術,不銹鋼唔驚會好似玻璃膽咁易爛。」老臣子胡達觀說。現時梁立仁細仔梁澄宙亦幫忙打理。梁澄宙銳意將品牌變得年輕化,那批復刻版正是出自他手筆。他指本來不欲接受訪問,但坊間有關駱駝牌的傳聞有好多,而往往是誤傳,包括其名字的由來,他才借機解釋。有指駝峰可儲水,與水壺功能相同,故梁祖卿以駱駝為商標。但原來,一直是誤傳。梁澄宙笑言他們的駱駝是單峰,不是雙峰,「爺爺知開始一門事業及壯大一個品牌是很困難,他就寓意駱駝刻苦耐勞精神勉勵自己和同事,於是揀了駱駝,寄語做生意需要堅持。」也有人指玻璃膽內有水銀,打爛後會有危險。梁澄宙則反駁指,「內裡不是水銀,是純銀。構造與鏡相似,唔會造成危險。」 踩過界做酒店 賣水壺毛利甚低,而且做一個才賣一個,有難以大量生產的局限。在香港要致富,不能不靠地產。梁祖卿當年好眼光,買入大角咀棕樹街地皮,九○年以一億二千多萬元放出。四七年,以六萬多元買入洗衣街地皮,○九年市建局因波鞋街規劃收購,梁氏家族一鋪賺過億。梁氏近年亦繼續靠地搵錢,八一年,獲政府以二千多萬元批地獲得的一幅位於九龍灣地皮,他們興建六層高廠房,命名為新駱駝大廈。五年前,梁氏家族向城規會申請,將這幢新駱駝大廈改為酒店用途,新酒店名為Camlux,將於今年內開幕。雖然踩過界搵真銀,但香港品牌,買少見少,梁澄宙表示不會放棄駱駝牌,「我哋會繼續打造駱駝製造的品牌,網站已經整好啦!」 撰文:黎雅婷攝影:曾春南資料:資料組[email protected] | ||||

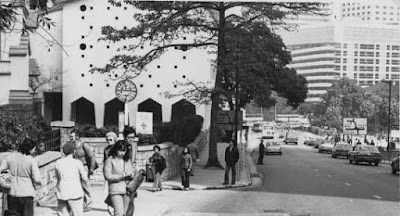

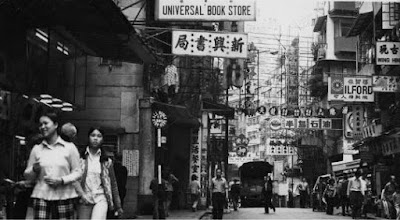

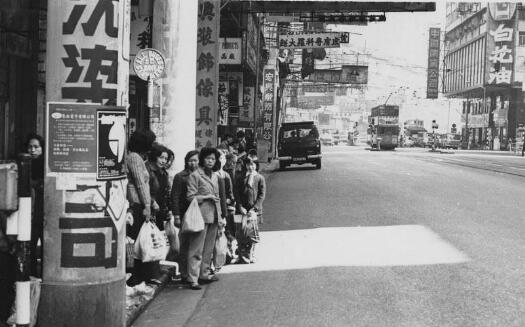

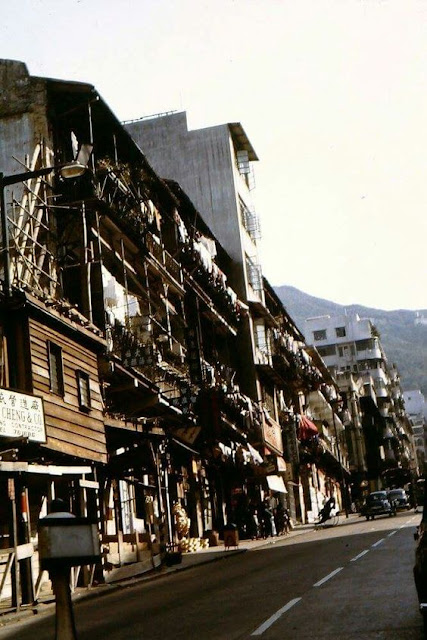

Try To Remember - 六七十年代 (1)

在眾多香港老照片當中,我對六七十年代的舊相最情有獨鍾,在此以前的我嫌太舊,以後的又覺得太新了. 無他,六七十年代是我懵懂的童年歲月,看着這些舊相,相中的場景和人士當然已然面目全非了,但,在我朦朧的記憶中,對這些景物仍有粗略的印象; 凝視着這些影像,思緖彷彿回到那些日子。怎麼說好呢?借用Gladys Knight "The Way We Were / Try To Remember"的歌詞:

Hey, you know, everybody's talkin' about the good old days, right

Everybody, the good old days, the good old days

Well, let's talk about the good old days

Come to think of it as, as bad as we think they are

these will become the good old days for our children, hum

Why don't we, ah

Try to remember that kind of September, when

When life was slow and oh, so mellow, hum

Try to remember, and if you remember then follow

Oh, why does it seem the past is always better

We look back and think

The winters were warmer

The grass was greener

The skies were bluer

And smiles were bright

Can it be that it was all so simple then

Or has time rewritten every line

And if we had the chance to do it all again

Tell me

Would we

Could we

Memories, like the corners of my mind

Misty watercolor memories

Of the way we were

Scattered pictures of the smiles we left behind

Smiles we gave to one another

For the way we were

Hahaa...

Oh, can it be that it was all so simple then

Or has time rewritten every line

And if we had the chance to do it all again

Tell me.. haha...

Would we

Could we

Memories, may be beautiful and yet

What's too painful to remember

We simply choose to forget

So it's the laughter we will remember

Whenever we remember

The Way We Were...

Remember, the way we were

我相信你明白我的意思

中環干諾道中巴士總站

卑路乍街近加惠民道, 左邊是菜市場, 前方可見到英豪酒樓招牌

干諾道中近大會堂處, 此地景貌無重大變動

干諾道中近急庇利街處, 右前方可見到舊郵政總局和海事處

干諾道中近郵政總局處, 左前方可見到康樂大廈(已改名為怡和大廈)

干諾道中近皇后像廣場處, 左前方可見到舊郵政總局

德輔道中近昭隆街處, 右前方可見到舊中環消防總局和舊恒生銀行總行

德輔道中近利源東街處

德輔道中近皇后像廣場處, 左邊是舊匯豐和渣打銀行總行

花園道近中區政府合署, 右前方可見到美利大廈

機利文街近德輔道中處

荷李活道近鴨巴甸街處. 新興書局好像僅在幾年前結業

堅尼地道30號怡廬

堅尼地城爹核士街巴士總站, 右前方可見到我故居永勝大廈

堅尼地城域多利道巴士總站

薄扶林道, 左邊是潮商學校, 當時右前方的黃克兢樓仍未興建

灣仔碼頭巴士總站

軒尼詩道近波斯富街處

怡和街近東角道處

告士打道近菲林明道處, 留意左邊的四, 五層高的舊樓, 那是灣仔填海後所興建的第一代樓宇

北角碼頭巴士總站

柴灣巴士總站

英皇道近長康街處, 皇都戲院最近獲得古諮會評定為一級歷史建築物, 但願她能被永久保存

英皇道近健康東街處¸左邊的匯豐銀行至今依然在原地迄立著, 殊不簡單

英皇道近華蘭路處

英皇道近銀幕街處

柴灣新廈街巴士總站

柴灣道近筲箕灣消防局處

柴灣道近阿公岩道處

柴灣新廈街近柴灣邨第8座

柴灣新業街近新安街處

筲箕灣道近聖十字徑處

銅鑼灣百德新街, 左邊是明珠, 翡翠戲院

柴灣環翠道近柴灣道處

Try To Remember - 六七十年代 (2)

銅鑼灣高士威道近維多利亞公園處,右前方可見到百樂戲院

軒尼詩道近堅拿道東處,右前方可看到中國國貨公司

北角英皇道近芬尼街處

北角英皇道,帆船街對面,當年的電車還有拖卡

加路連山道近南華體育會保齡球場館處

香港仔大道近香港仔舊大街處

香港仔大道近東勝道處

南朗山道近黃竹坑道附近

薄扶林道近瑪麗醫院處,那年沒有電梯,要探病便得爬長長的樓梯

淺水灣道近麗景道處,可見當時還是郊區,四野沒有什麼建築物

淺水灣道近南灣道處

石排灣道近田灣山道附近,我記得帝后戲院的前身應為田灣戲院,現址己改為宣道會華基堂

田灣街近石排灣道附近

華富村巴士總站,此地景貌幾十年來無重大變動

華富村華富道,左邊是華樂樓。我有同學住在華樂樓,中學的時候曾經上過他的家玩耍,他的家正前方便是無敵大海景,絕對是豪宅級的格局和享受,現在華樂樓的海景當然被華貴村完全遮擋住了

華富村瀑布灣道近華美樓處

赤柱黃麻角道近聖士提反書院附近

德輔道西近屈地街處

現時的消防員配備先進的裝備,安全氣墊可以承受一個從高約十樓墮下的人的衝擊力; 但是在六十年代消防員只能用幾個人拉著薄薄的救生墊來拯救市民,看來有點兒戲

1966年政府統計署人員正在中進行中期人口調查

1964年的街頭公仔書攤

1969年長州搶包山的盛況。 1978年之前的搶包山活動和近年的大有分別,如爬包山無須佩戴安全繩;包山的內部支撐結構只有竹棚; 包山底部是硬地,沒有鋪上軟墊,以及同一時間可能有過百人一起爬上包

漁民家庭依靠收音機收聽天氣,市場行情和漁業社區動態等最新資訊

市民在舊灣仔郵局外排隊等待接種預防霍亂的疫苗

颱風溫黛在1962年8月底至9月初正面襲港,造成超過一百人死亡及廣泛的破壞,為香港有史以來其中一個最具破壞力的颱風

1964年政府為市民注射預防霍亂疫苗(俗稱打霍亂針)

上茶樓,先沏一壼靚茶,一邊燃雀,一邊過過一盅兩件,好不寫意

上樓對港人來說,無異於中馬票。這家人在1964年遷入彩虹邨單位,你能感受到他們的喜悅嗎?時至今天, 能夠有幸入住公屋, 相信比當年更難

1968年一班人力車夫蹲坐在街邊等客

1962年民市在皇后大道中及租庇利街交界燃放炮竹,以慶賀農曆新年。1967年暴動後政府禁放炮竹, 此情此景,再難復見

六十年代一般家庭都甚為貧困,不少慈善團體派出流動糧食車到各徙置區向小孩們派發牛奶、麵包等物品

六十年代往海外留學是一件光宗耀祖的大事, 你看當時的年青人搭飛機也穿得西裝畢挺的, 甚是帥氣

粥粉麵飯、生猛海鮮,街上的大牌檔應有盡有,今日街頭的熟食大牌檔可謂所剩無幾了

一艘油麻地載人和汽車渡輪在維多利亞港游弋

Try To Remember - 六七十年代 (3)

喜歡瀏覽舊相,有時候看到一兩張有特別感覺的老照片,想像自己置身其中,那種情味是沒法用筆墨來形容的.

舊中環郵政總局柱廊

五十年代的西邊街

彌敦道近瓊華中心處,前方可見ABC飯店. ABC飯店中譯為愛皮西餐廳,樓下買餅,樓上做餐廳,其著名的出品包括山東月餅,鳥結糖,以及羅宋湯. ABC飯店於1951年在彌敦道開業, 現已杳無蹤跡了

五十年代的深水埗北河街, 可以看見街道兩旁都是密麻麻的街邊檔,這是香港五十至七十年代非常普遍的情況

香島戲院位於香港仔香港仔大道190號,設有498個座位, 戲院戰前已開始營業,日治時期仍繼續營運,但只能播放日本當局審查過的電影。戰後香島戲院繼續營業,後來更加設吊扇及冷氣. 戲院直至八十年代中期結業,現已拆卸並改建為香島大廈

六十年代的英京酒家,現址已改建為大有大廈

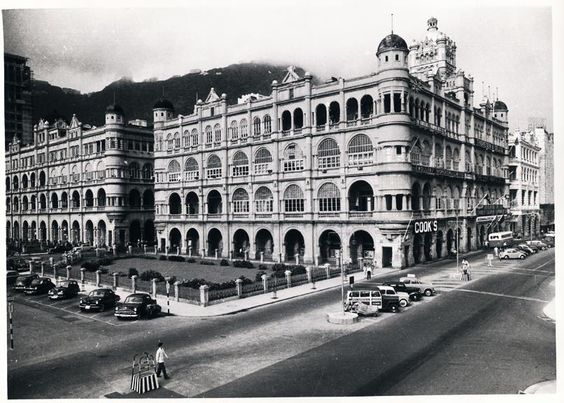

六十年代初的皇后行. 皇后行位於中環遮打道, 建於十九世紀後期, 是一幢以維多利亞女王命名的新古典主義建築物。皇后行於1963年被拆卸,原址用來興建文華酒店

從莊士敦道與軒尼詩道交界處向西望

六十年代初的銅鑼灣,右邊的舊樓當然已被拆掉迨盡,現址為崇光百貨公司

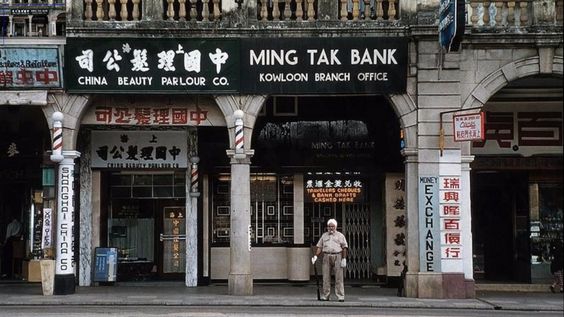

尖沙咀麼地道

位於甘肅街與廟街交界處的廣智戲院

五十年代的灣仔軒尼詩道向東望向晏頓街

六十年代一輛電車正駛經灣仔道與軒尼詩道交界處, 留意此處曾設有交通指揮亭

六十年代的佐敦庇利金街

六十年代一輛電車正駛經干諾道中上環街市

六十年代從德輔道中遮打道交界處向西望

六十年代初的遮打道行人隧道, 左邊的建築物是拆卸前的皇后行

那些年, 一間售賣各式各樣零食的士多, 對小孩子來說不啻是天堂

六十年代初的德輔道中, 右前方的建築物是太子大廈

七十年代初的灣仔夏慤道往西望,前方可以看到麗的呼聲門市店,再向前望可以看到六國酒店和浙江第一銀行

一列列的電車拖卡停放在羅素街電車廠內

一張色彩十分絢麗的干諾道中舊照,左邊的是中環郵政總局大樓,右邊可以看到卜公碼頭,留意從郵政總局伸延至海邊的小走廊,那是員工用來將包裹從郵局滑送往停泊在海旁碼頭的運郵船之用

一個我們十分熟悉的場景,這裏是皇后大道中與租庇利街交界處往西望,左邊可以看到三陽醬園,右邊是中央街市,再往前看可以見到余仁生和陳春蘭茶莊

一輛北行的電車正從干諾道中轉入急庇利街

從兵頭花園下望堅道, 左邊的建築物是天主教總堂

七十年代的銅鑼灣從怡和街往東望。右前方那座兩層高的建築物是聖保祿學校,前身的一所教會學校, 校舍在戰後拆卸,1951年重建而成的。圖右後方是豪華戲院

Try To Remember - 五十至七十年代 (4)

彌敦道近樂宮戲院處, 樂宮戲院位於彌敦道與金巴利道交界處, 於 1952年12月開幕,現已改建為美麗華酒店

五十年代彌敦道旺角段,左邊可以見到域多利戲院和瓊華酒樓

五十年代的英皇道,你能想像到當年的英皇道是如此遼闊和渺無人煙嗎?

1966年的中環德輔道中

梅道纜車站

1965年的雲咸街,右邊是今天的藝穗會(原牛奶公司冰窖)

1963年九龍城東頭村東正道, 該處曾是無牌牙醫的集中地

七十年代公共屋村的風景, 挨得很辛苦, 但卻甘之如飴

1964年一位女警於遮打道當值,一看便知道是宣傳照

這是1956年的灣仔軒尼詩道, 是不是很有古樸的味道?

不說你還不知道,這裏是舊中環匯豐銀行總行的大堂

1966年的彌敦道油麻地段

六十年代的中環干諾道,正前方可以看到非常巍峨優雅的舊中環郵政總局

五十年代的中環德輔道中, 那會兒,行走在中環的中環人都穿著得很體面

六十年代的皇后大道西,照片中的四, 五層舊樓今天絕大部份已被拆掉, 我真的很懷念那些水磨石柱和挺拔秀麗的招牌字體

1959年的中環海傍

1950年的中環卜公碼頭

1956年的九龍城

七十年代的金鐘添馬艦總部

七十年代初從高處俯瞰金鐘道,左邊可以看到循道衛理聯合教堂

1971年的灣仔的告士打道

五十年代的威靈頓街和皇后大道中交界處

五十年代的彌敦道, 左邊隱約可以看到聖安德烈堂

咁樣踎喺櫈仔上面個度食先至夠正宗大排檔風味㗎嘛

五十年代從彌敦道和街和佐敦道交界處向西望

1963年香港的制水期間的輪水人龍

水上人賣蛇? 真箇"估你唔到"

熟口熟面的場景; 皇后大道中與域多利皇后街交界處

1966年的牛頭角巴士總站

1973年的啟德機場

從灣仔碼頭回望灣仔海徬

七十年代從高處俯瞰怡和街和高士威道交界處,左邊可以看到豪華戲院, 右邊是樂聲戲院

Try To Remember - 五十至七十年代 (3)

喜歡瀏覽舊相,有時候看到一兩張有特別感覺的老照片,想像自己置身其中,那種情味是沒法用筆墨來形容的.

舊中環郵政總局柱廊

五十年代的西邊街

彌敦道近瓊華中心處,前方可見ABC飯店. ABC飯店中譯為愛皮西餐廳,樓下買餅,樓上做餐廳,其著名的出品包括山東月餅,鳥結糖,以及羅宋湯. ABC飯店於1951年在彌敦道開業, 現已杳無蹤跡了

五十年代的深水埗北河街, 可以看見街道兩旁都是密麻麻的街邊檔,這是香港五十至七十年代非常普遍的情況

香島戲院位於香港仔香港仔大道190號,設有498個座位, 戲院戰前已開始營業,日治時期仍繼續營運,但只能播放日本當局審查過的電影。戰後香島戲院繼續營業,後來更加設吊扇及冷氣. 戲院直至八十年代中期結業,現已拆卸並改建為香島大廈

六十年代的英京酒家,現址已改建為大有大廈

六十年代初的皇后行. 皇后行位於中環遮打道, 建於十九世紀後期, 是一幢以維多利亞女王命名的新古典主義建築物。皇后行於1963年被拆卸,原址用來興建文華酒店

從莊士敦道與軒尼詩道交界處向西望

六十年代初的銅鑼灣,右邊的舊樓當然已被拆掉迨盡,現址為崇光百貨公司

尖沙咀麼地道

位於甘肅街與廟街交界處的廣智戲院

五十年代的灣仔軒尼詩道向東望向晏頓街

六十年代一輛電車正駛經灣仔道與軒尼詩道交界處, 留意此處曾設有交通指揮亭

六十年代的佐敦庇利金街

六十年代一輛電車正駛經干諾道中上環街市

六十年代從德輔道中遮打道交界處向西望

六十年代初的遮打道行人隧道, 左邊的建築物是拆卸前的皇后行

那些年, 一間售賣各式各樣零食的士多, 對小孩子來說不啻是天堂

六十年代初的德輔道中, 右前方的建築物是太子大廈

七十年代初的灣仔夏慤道往西望,前方可以看到麗的呼聲門市店,再向前望可以看到六國酒店和浙江第一銀行

一列列的電車拖卡停放在羅素街電車廠內

一張色彩十分絢麗的干諾道中舊照,左邊的是中環郵政總局大樓,右邊可以看到卜公碼頭,留意從郵政總局伸延至海邊的小走廊,那是員工用來將包裹從郵局滑送往停泊在海旁碼頭的運郵船之用

一個我們十分熟悉的場景,這裏是皇后大道中與租庇利街交界處往西望,左邊可以看到三陽醬園,右邊是中央街市,再往前看可以見到余仁生和陳春蘭茶莊

一輛北行的電車正從干諾道中轉入急庇利街

從兵頭花園下望堅道, 左邊的建築物是天主教總堂

七十年代的銅鑼灣從怡和街往東望。右前方那座兩層高的建築物是聖保祿學校,前身的一所教會學校, 校舍在戰後拆卸,1951年重建而成的。圖右後方是豪華戲院

Next Page