- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

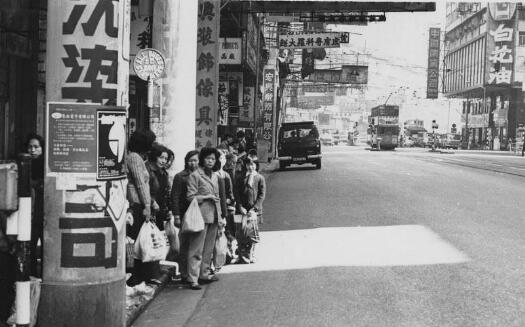

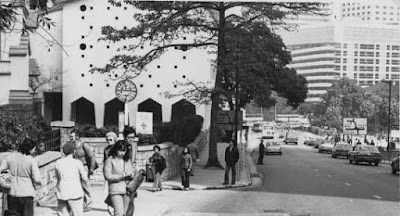

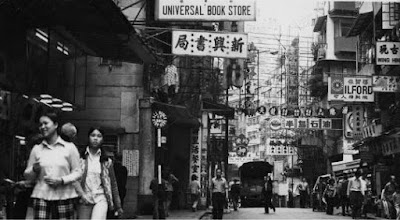

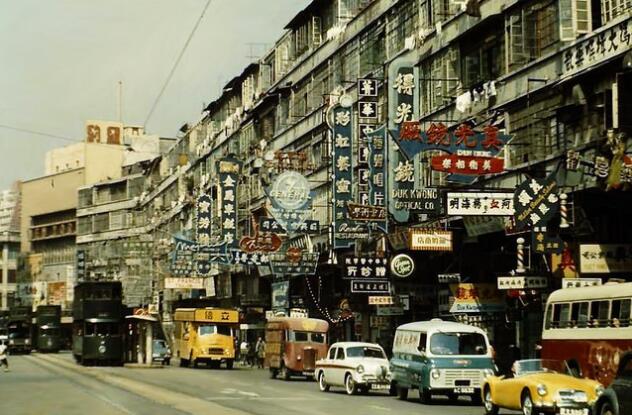

Try To Remember - 五十至七十年代 (2)

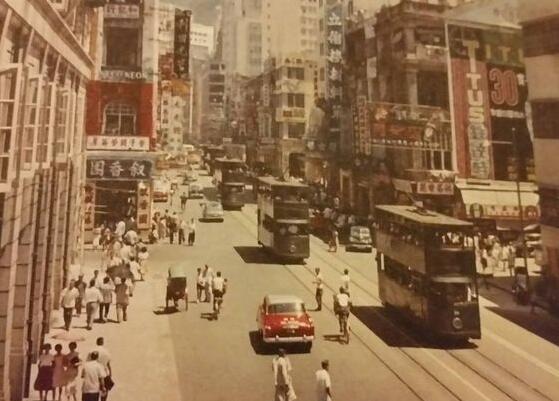

銅鑼灣高士威道近維多利亞公園處,右前方可見到百樂戲院

軒尼詩道近堅拿道東處,右前方可看到中國國貨公司

北角英皇道近芬尼街處

北角英皇道,帆船街對面,當年的電車還有拖卡

加路連山道近南華體育會保齡球場館處

香港仔大道近香港仔舊大街處

香港仔大道近東勝道處

南朗山道近黃竹坑道附近

薄扶林道近瑪麗醫院處,那年沒有電梯,要探病便得爬長長的樓梯

淺水灣道近麗景道處,可見當時還是郊區,四野沒有什麼建築物

淺水灣道近南灣道處

石排灣道近田灣山道附近,我記得帝后戲院的前身應為田灣戲院,現址己改為宣道會華基堂

田灣街近石排灣道附近

華富村巴士總站,此地景貌幾十年來無重大變動

華富村華富道,左邊是華樂樓。我有同學住在華樂樓,中學的時候曾經上過他的家玩耍,他的家正前方便是無敵大海景,絕對是豪宅級的格局和享受,現在華樂樓的海景當然被華貴村完全遮擋住了

華富村瀑布灣道近華美樓處

赤柱黃麻角道近聖士提反書院附近

德輔道西近屈地街處

現時的消防員配備先進的裝備,安全氣墊可以承受一個從高約十樓墮下的人的衝擊力; 但是在六十年代消防員只能用幾個人拉著薄薄的救生墊來拯救市民,看來有點兒戲

1966年政府統計署人員正在中進行中期人口調查

1964年的街頭公仔書攤

1969年長州搶包山的盛況。 1978年之前的搶包山活動和近年的大有分別,如爬包山無須佩戴安全繩;包山的內部支撐結構只有竹棚; 包山底部是硬地,沒有鋪上軟墊,以及同一時間可能有過百人一起爬上包山

漁民家庭依靠收音機收聽天氣,市場行情和漁業社區動態等最新資訊

市民在舊灣仔郵局外排隊等待接種預防霍亂的疫苗

颱風溫黛在1962年8月底至9月初正面襲港,造成超過一百人死亡及廣泛的破壞,為香港有史以來其中一個最具破壞力的颱風

1964年政府為市民注射預防霍亂疫苗(俗稱打霍亂針)

上茶樓,先沏一壼靚茶,一邊燃雀,一邊過過一盅兩件,好不寫意

上樓對港人來說,無異於中馬票。這家人在1964年遷入彩虹邨單位,你能感受到他們的喜悅嗎?時至今天, 能夠有幸入住公屋, 相信比當年更難

1968年一班人力車夫蹲坐在街邊等客

1962年民市在皇后大道中及租庇利街交界燃放炮竹,以慶賀農曆新年。1967年暴動後政府禁放炮竹, 此情此景,再難復見

六十年代一般家庭都甚為貧困,不少慈善團體派出流動糧食車到各徙置區向小孩們派發牛奶、麵包等物品

六十年代往海外留學是一件光宗耀祖的大事, 你看當時的年青人搭飛機也穿得西裝畢挺的, 甚是帥氣

粥粉麵飯、生猛海鮮,街上的大牌檔應有盡有,今日街頭的熟食大牌檔可謂所剩無幾了

一艘油麻地載人和汽車渡輪在維多利亞港游弋

Try To Remember - 五十至七十年代 (1)

在眾多香港老照片當中,我對五十至七十年代的舊相最情有獨鍾,在此以前的我嫌太舊,以後的又覺得太新了. 無他,六七十年代是我懵懂的童年歲月,看着這些舊相,相中的場景和人士當然已然面目全非了,但,在我朦朧的記憶中,對這些景物仍有粗略的印象; 凝視着這些影像,思緖彷彿回到那些日子。怎麼說好呢?借用Gladys Knight "The Way We Were / Try To Remember"的歌詞:

Hey, you know, everybody's talkin' about the good old days, right

Everybody, the good old days, the good old days

Well, let's talk about the good old days

Come to think of it as, as bad as we think they are

these will become the good old days for our children, hum

Why don't we, ah

Try to remember that kind of September, when

When life was slow and oh, so mellow, hum

Try to remember, and if you remember then follow

Oh, why does it seem the past is always better

We look back and think

The winters were warmer

The grass was greener

The skies were bluer

And smiles were bright

Can it be that it was all so simple then

Or has time rewritten every line

And if we had the chance to do it all again

Tell me

Would we

Could we

Memories, like the corners of my mind

Misty watercolor memories

Of the way we were

Scattered pictures of the smiles we left behind

Smiles we gave to one another

For the way we were

Hahaa...

Oh, can it be that it was all so simple then

Or has time rewritten every line

And if we had the chance to do it all again

Tell me.. haha...

Would we

Could we

Memories, may be beautiful and yet

What's too painful to remember

We simply choose to forget

So it's the laughter we will remember

Whenever we remember

The Way We Were...

Remember, the way we were

我相信你明白我的意思

中環干諾道中巴士總站

卑路乍街近加惠民道, 左邊是菜市場, 前方可見到英豪酒樓招牌

干諾道中近大會堂處, 此地景貌無重大變動

干諾道中近急庇利街處, 右前方可見到舊郵政總局和海事處

干諾道中近郵政總局處, 左前方可見到康樂大廈(已改名為怡和大廈)

干諾道中近皇后像廣場處, 左前方可見到舊郵政總局

德輔道中近昭隆街處, 右前方可見到舊中環消防總局和舊恒生銀行總行

德輔道中近利源東街處

德輔道中近皇后像廣場處, 左邊是舊匯豐和渣打銀行總行

花園道近中區政府合署, 右前方可見到美利大廈

機利文街近德輔道中處

荷李活道近鴨巴甸街處. 新興書局好像僅在幾年前結業

堅尼地道30號怡廬

堅尼地城爹核士街巴士總站, 右前方可見到我故居永勝大廈

堅尼地城域多利道巴士總站

薄扶林道, 左邊是潮商學校, 當時右前方的黃克兢樓仍未興建

灣仔碼頭巴士總站

軒尼詩道近波斯富街處

怡和街近東角道處

告士打道近菲林明道處, 留意左邊的四, 五層高的舊樓, 那是灣仔填海後所興建的第一代樓宇

北角碼頭巴士總站

柴灣巴士總站

英皇道近長康街處, 皇都戲院最近獲得古諮會評定為一級歷史建築物, 但願她能被永久保存

英皇道近健康東街處¸左邊的匯豐銀行至今依然在原地迄立著, 殊不簡單

英皇道近華蘭路處

英皇道近銀幕街處

柴灣新廈街巴士總站

柴灣道近筲箕灣消防局處

柴灣道近阿公岩道處

柴灣新廈街近柴灣邨第8座

柴灣新業街近新安街處

筲箕灣道近聖十字徑處

銅鑼灣百德新街, 左邊是明珠, 翡翠戲院

柴灣環翠道近柴灣道處

Try To Remember - 五十至七十年代 (5)

位於上環威利麻街的深水埗碼頭,我在這裏留下了不少腳毛,其深水埗的渡輪服務於1979年因碼頭被颱風(荷貝)摧毀而停辦。威利麻街碼頭已於八十年代中拆卸,原址已進行填海工程,並成為西港島走廊

兩位外籍人士於七十年代站在中環樓梯街口留影,留意兩人後面的酒莊,我估計今天香港這種酒莊已然絕跡了, 另外¸那年頭士多林立, 這些 7UP,可口可樂和Sunkist汽水的廣告招牌絕對是童年回憶不可或缺的一部份

1966年的軒尼詩道, 後面可以看到紐約戲院

七十年代的灣仔天樂里與灣仔道交界處

六十年代的彌敦道及荔枝角道交界處,前方右邊可以看到大世界戲院

1963年的廣東道,前左可以看到踏着三輪單車送貨的工人,這讓我想起何藩大師那幀經典作品日暮途遠

位於駱克道365-371號的國民戲院, 戲院於1973年被拆, 並重建為國家大廈. 不要少看這家好像沒甚麼人記得的戲院, 它曾是間座位逾千的大戲院. 我很喜歡舊式戲院, 預告片的廣告板層層疊疊的堆在一起,大堂人馬紛雜喧嘩, 這才是戲院的味道

六十年代的磅巷. 磅巷,英文名為 Pound Lane,由太平山道可向上通往醫院道,有三百多級樓梯。這條小巷之所以叫「磅」,與量度衡秤重量的磅無關. 話說1841年英軍登陸香港,在水坑口一帶紥營駐守,在附近建成多個用木柵圍起,飼養軍馬、牛、羊等動物,英文叫做Pound。由於磅巷曾是英軍的「Pound」,故這地方建成小巷後即被命名為 Pound Lane,而中文則直譯作磅巷. 另外我對照片中的大牌檔很懷念, 記憶中小時候我便經常為老媽往對面街香園大牌檔買齋啡

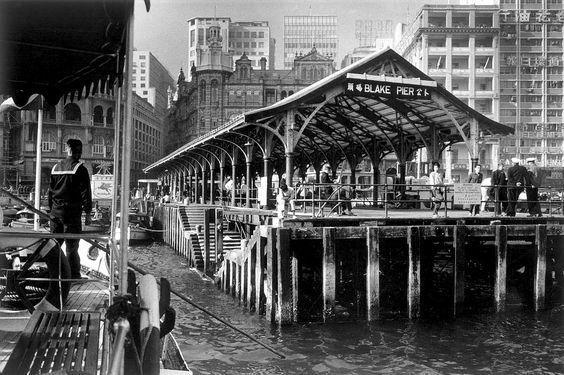

1959年位於畢打街末端的卜公碼頭, 左邊大廈上可看到循環日報的招牌. 循環日報是香港第一份華人資本,華人主理的報紙,由王韜於1874年創辦, 至1947年停刊, 1959年曹聚仁,林藹民等復刊,及至1960年正式停刊並改名為正午報

飛機低飛掠過九龍城, 此情此景97年後不再復見

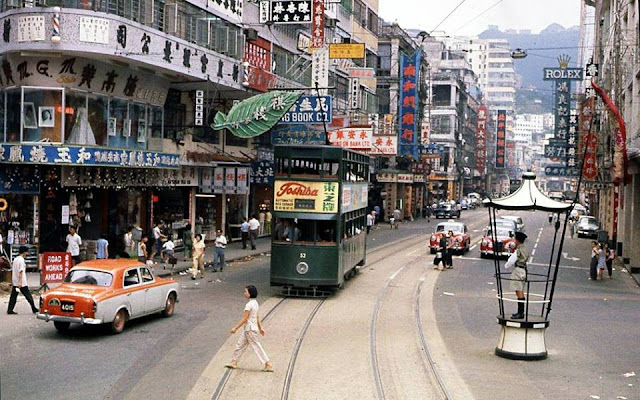

六十年代的彌敦道旺角段,右邊可以見到瓊華酒樓,左邊則可以看到百老匯戲院

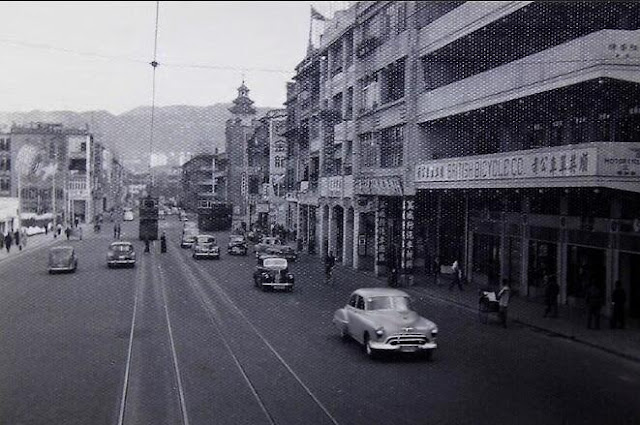

五十年代的軒尼詩道,左邊可以看到順英單車公司,那時候順英是香港最大的單車車公司

六十年代的中環干諾道中,右邊是中央街市,左邊可以看到舊中環消防總局,現已改建為恒生銀行中行大廈

1972年的上環大填海

1975年從金鐘道向東望向軒尼詩道, 左邊是舊警察宿舍, 現已改建為警察總部

1965年上環剛填海地, 暫闢作停車場, 此處現應為信德中心

一張我非常有感念的西環舊照,照片是從域多利道往東望向卑路乍街,照片的左邊是魚市場和菜市場,再往前望可以見到英豪大酒樓的招牌,右前方可口可樂招牌處很可能是亞洲士多 ,左邊再往前望可以看到金城銀行的招牌,金城銀行在加多近街口處已營業了十多年,直至銀行被中銀收購後才結業,然後,然後再往前看,竟然可以看到西豪大酒樓的招牌!!請原諒這個招牌讓我深深的感到震撼,英豪大酒樓喎,我想都沒有想過竟然可以在舊照中看到它的招牌,看著看著竟有點重遇故友的感觸

六十年代的多男大酒樓

七十年代從高處俯瞰西環,可見到金銀和鐘聲泳棚,泳棚後邊依山而建的是摩星嶺公民村,其右鄰便是西環邨,西環邨下面那幢漆上十字架的建築物是聖公會呂明才小學

這裏是西環魚市場的後門,(前門在加多近街),繁忙時段這裏塞滿了貨車和卸貨的工人,熙來攘往的,然而我對這裏最深的記憶卻不是車來車往的景象,我記得小學時偶爾間老爸的工作沒有那麼忙,他會吩咐夥計借輛貨車,載我們去深水灣游泳,泳畢把我們送回西環,夥計還車,我們便在這裏用水喉沖身,踫巧附近有涼粉檔,便會先吃碗涼粉才回家,所以我對這裏的印象是空盪寧靜的,和照片的景象是兩個樣子

七十年代西營盤常豐里為慶賀福德宮寶誕所建造的花牌,福德宮其實即是土地公,這個土地公的神龕至今仍健在

七十年代從第三街尾段往東望,前面可見水街,上斜後見薄扶林道,再往上望可見位於西邊街口的舊救恩堂, 今日照片中的舊樓已所剩無幾了

1953年的大佛口, 如此色彩斑斕的招牌陣,真看得我目眩神迷

1967年的灣仔海旁, 這裏是告士打道,當年是名副其實的海旁,現在當然離海甚遠了,照片前方是海軍俱樂部 ( China Fleet Club),即今天的美國運通大廈

1965年從皇后大道東和軒尼詩道交界處往西望,右前方是警察宿舍,中間那幢四層高的建築物是金鐘軍營,前方可以看到希爾頓酒店

1962年的灣仔,從灣仔道和軒尼詩道交界處往西望向莊士敦道,右邊看不到的是英京酒家和英京戲院,前一點可以看到今天還健在的馮良記鐘錶行,左前方可以看到龍門大茶樓和雙喜茶樓,當然今天這兩家老牌茶樓都已經結業了

六十年代的皇后大道西,留意當年皇后大道西和皇后大道中都是單線雙程行車的,另外前方可以看到老牌皮鞋中國皮鞋,這家皮鞋店數度搬遷,幾年前應什一在西邊街苦苦經營,但估計終於敵不過高昂的租金,於幾年前結業後邊渺無蹤影了

這裏不是筲箕灣, 而是1962年的銅鑼灣避風塘

1974年的中環統一碼頭

1958年的尖沙咀海防道

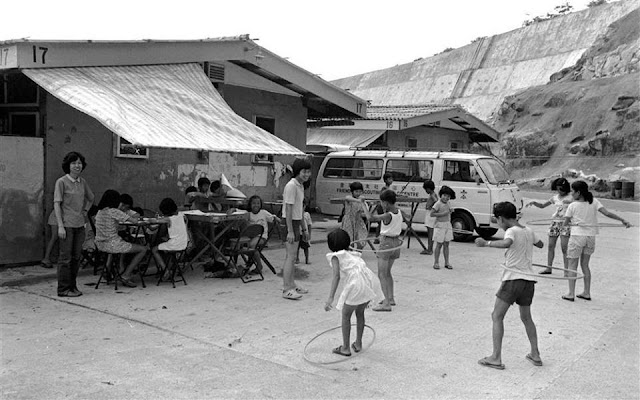

1978年一班小朋友在玩得不亦樂乎 ,現址是石硤尾公園足球場

1956年一群兒童在徙置區遊樂場爭玩鞦韆

六十年代的石峽尾徙置區

1959年的荔枝角灣,亦曾是香港商業電台的總部,到1968時因興建了美孚新邨而改名為美孚

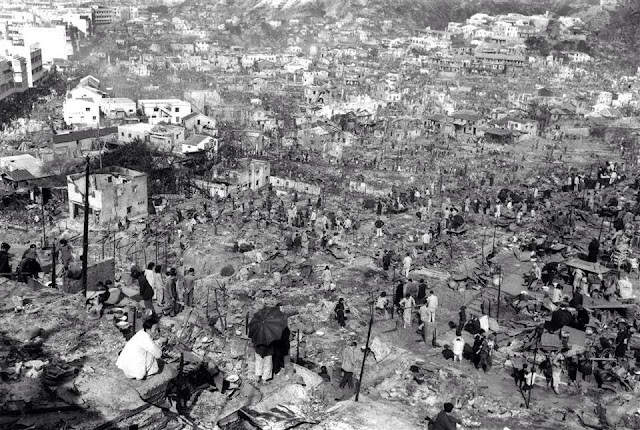

1953年12月25日的石硤尾大火災後災民劫後餘生, 蹲坐著不知所措,左邊那條是巴域街

Try To Remember - 五十至七十年代 (6)

六十年代的灣仔盧押道1968年的灣仔駱克道

1969年香港的士

六十年代尖沙咀堪富利士道,赫德道和寶勒巷交界處

1951年石硤尾

六十年代的北角村西座的露天大牌檔

1951年的土瓜灣街頭織補檔

六十年代的彌敦道

1951年的佐敦道, 幾個母親在閒話家常

六十年代的淺水灣,右邊可以看到余東旋的淺水灣仿哥德式堡壘Eucliffe(余園)

1957年一群街童在旺角嬉戲

六十年代的中環雅賓利道

正宗的大牌檔風情

六十年代的女仕示範如何穿著長衫

六十年代依山而建的寮屋和菜田

1966年的中環石板街

1968年的窩打老道,右邊可見到瑪利諾書院,抬眼望正前方即見獅子山

街頭修理鐘錶檔

橫頭磡徙置區的小朋友, 名副其實的玩泥沙玩到大

1967年從信號山俯視威菲路軍營, 軍營現已改建為九龍公園

五十年代的街頭風景,那年頭,五歲揹兩歲是常見的現象

五十年代中的中環威靈頓街,我愛煞了那兩個女孩子的花裙,彷彿是在沉悶的年代中綻開了兩朵鮮花

五十年代的干諾道中, 當時中環仍未大規模填海, 中華廠商會大厦可說是臨海而建

五十年代的油麻地光明影戲院, 戲院現已改建為梁顯利社區中心

1953年的白加士街和寶靈街交界處, 這些柱躉式的唐樓現已所剩無幾了

五十年代的灣仔晏頓街, 前方可見到中國兒童書院

1955年的銅鑼灣軒尼詩道,左前方盡處是東角道(即今日Sogo正門),在銅鑼灣抬頭居然見到山, 今日可謂匪夷所思

六十年代介紹培正道和亞皆老街之間的一段公主道

六十年代的山市街, 右邊的羲皇台在1981年被香港房屋協會收回發展,並由市區改善計劃重建成同名物業

1952年中環高等法院前面的空地被暫闢作停車場

六十年代初的太子道西和洗衣街交界處, 前面可以看到到聖德肋撒堂鐘樓

1959年的中環干諾道中海傍, 岸邊可見當時的重要過海交通工具 - 哇喇哇喇, 另外左邊可以見到今天仍健在的中華出入囗總商會大廈

五十年代的干諾道中近德忌利士街左中華總商會處

七十年代柯布連道大牌檔, 當年因為起港島線灣仔站而拆遷, 其實六, 七七十年代灣仔大牌檔林立, 隔鄰街盧押道和馬師道亦有大牌檔, 粥粉麵飯任君選擇

五十年代的年代北角月園遊樂場, 現已拆卸並改建成為民居, 但遺址仍叫月園街

一群人力車伕齊齊在舊中環郵政總局門外等客

法律170828刑事法(七十) 盜竊7

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/08/28/%e6%b3%95%e5%be%8b170828%e5%88%91%e4%ba%8b%e6%b3%95%e4%b8%83%e5%8d%81-%e7%9b%9c%e7%ab%8a7/法律170828

刑事法(七十) 盜竊7

蕭律師執筆

〈放棄的財產〉

已被放棄的財產並不屬於任何人,所以不能被盜竊。所以,D拾起一份在道路上或地鐵車廂內棄置的報紙沒有犯了盜竊罪。

只有財產的主人完全意圖放棄他或她對該財產的一切權益才能視之為已被放棄。所以,P在街上不慎掉丟一張$500鈔票,D拾之據為己有,他的行為是盜竊(如果他的行為是不誠實的話)。

放在垃圾桶內等待垃圾商收集的垃圾仍屬於住戶;在垃圾商接收後財產權屬於垃圾商。所以,收集垃圾的工人拿取桶中垃圾據為己用可以是盜竊:Williams v Philips(1975)

「埋藏寶物」屬特別的另類,是指那些金銀財寶,物主將之埋在地下,冀日後取回之。 如果物主去世或忘記埋在可處,又無人認領,那財寶會暫時變成無主之物。在普通法中,如果一時無物主認領,該寶物歸於政府:R v Hancock(1900)。因此,寶物盜獵者拿取了埋藏的寶物是盜取了政府的財產;如果寶物是埋藏在私人地下內,是盜取了該土地的業主或能操控該土地者的財產。***

〈所有權proprietary right or interest〉

財產是屬於任何擁有該財產的所有權者。這包括一般我們所認知的「財產權ownership」,包括不只一般的法定物主。 再者,財產屬於任何人擁有此等所有權,而一個這樣的「物主」可以從另一個同樣的「物主」盜取。

這種權不包括 “一份依合約轉讓或授與的一種權益”。意思是,為了《盜竊罪條例》的目的,這種財產不屬於一個據合約購置該財產的人,這人由於這份買賣合約而得到的 “衡平法權益equitable interest” 。也即是說,賣者,如果在送貨前將貨物再賣給另一人,他(賣者)沒有從合約中的買方盜取該物品。***

很明顯,除此之外的“衡平法權益”必暗藏在內,否則就無須特別除去上段所講的權益。由是,受託管的財產據《盜竊罪條例》第6(1)條,是「屬於」受託人和受益人,也由於此,受託人是可以偷取受益人的財產的。

舉例說,在Clowes (No.2) (1944) 案件中,D控制一個他自己和其他投資者的基金。英國上訴庭裁定,這個混合基金是受託於投資者,他們在民事法中對混合基金可享有第一押記first charge。因此,當D挪用混合基金的某一個數目,他是挪用了投資者的一個衡平法權益,而這權益是投資者可追討的。

為了《盜竊罪條例》第6(1)條的目的,去決定某一人是否擁有衡平法產權並不是一件簡單的事。舉一個例子,就是一些牽涉到「法律構定信託constructive trust」。在某些情況下,當某人接收到或持有屬於另一人的利益的產業時,衡平法加諸於此接收人或持有人一個法律構定信託。若如是,則法律構定信託的受益人,在表面上,對受託財產而言獲得了一個衡平法權益,而該財產在第6(1)條下,作為盜竊的目的,是「屬於」那受益人。但對刑事法律師卻帶出一連串的困難。

首先,在某案件的特定環境下,在民事法上是否足夠構成「法律構定信託」?因為與「法律構定信託」的有關法律仍在發展中及不斷有新的釋義。有某些情況會很清晰;其他則非。其中一個例子是「錯誤繳付payment by mistake」—在那些情況下,一個接受「誤付」者是否須在「法律構定信託」下替誤付者保管財產或它所變賣的現金?

在英國案件Shadrokh-Cigari(1988)中,英國上訴庭裁定一間銀行錯誤付欵給被告仍保有該欵的衡平法權益。即是說,被告為了銀行的利益,須在一個「法律構定信託」下以受託人身份持有該筆誤付欵項。(此案以後會再討論。)這個裁決可使法庭裁定那筆誤付給被告的欵項在第6(1)下是「屬於」銀行的,如被告不誠實挪用該筆欵項就是盜竊。這裁決的困難在於,在民事法方面,對「錯誤支付」如何判定有一個「法律構定信託」,仍存在著不確定的正確基礎。

對「法律構定信託」的另一個難處,就是並非所有的「法律構定信託」都牽涉所有權和利益。反之,一個法律構定信託人只須簡單地將誤付的欵項交還即可了,與受損者只構成債務人與債權人的關係。

A-G’s Reference (No.1 of 1985) (1986)可解釋此種困難。D是一間酒吧的經理,有合約責任只售賣一間特定啤酒廠的啤酒,但卻暗地裡由別處購入啤酒。代表啤酒廠的大律師向法庭提供意見:“被告對秘密購買所賺得的金錢須在法律構定信託下替啤酒廠持有,而這筆金錢在《盜竊罪行》下是「屬於」啤酒廠的。” 英國上訴庭不接受這個意見。上訴庭裁定,即使有一個「法律構定信託」,那也不構一個成對啤酒廠的所有權,而秘密售賣所得的金錢也不歸入第6(3)* 條的意義。

像Shadrokh-Cigari案一樣,對英國上訴庭所引用民事法的原則有多大的正確性也不大肯定,這反映在後來樞密院對香港民事案件A-G od Hong Kong v Reid(1994)的裁決:一個受託人所得的賄欵構成一個「法律構定信託」。被告R(一個紐西蘭人)任香港公訴專員Director of Public Prosecution時獲取一筆賄欵以阻撓一件案件的公訴,他用這筆賄欵購買了一個地產物業。香港政府要求英國樞密院考慮它是否有權向被告追討這由賄欵得來的物業的一切衡平法權益。樞密院裁定被告是一個法律構定信託人,所得的賄欵及其後所滋生的權益是代香港政府保管,否定了一向以來英國的權威原則:「代理人只需向主人清還由第三者得來的金錢,不能追訴物業權益。」如果這原則應用在刑事法上,上述A-G’s Reference (No.1 of 1985)裁決的原則可能會被推翻。

*註:《盜竊罪條例》第6(3) 條:

「凡任何人從另一人接收到財產,或為另一人而接收到財產,並對該另一人有義務以特定的方式保有及處理該財產或其收益,則該財產或其收益相對他而言須視為屬於該另一人。」

法律170918刑事法(七十一) 盜竊8

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/09/18/%e6%b3%95%e5%be%8b170918%e5%88%91%e4%ba%8b%e6%b3%95%e4%b8%83%e5%8d%81%e4%b8%80-%e7%9b%9c%e7%ab%8a8/法律170918

刑事法(七十一) 盜竊8

蕭律師執筆

盜竊罪其中另一要素是:「 在挪占時財產必須是屬於另一人。」

如果財產主人在被告接收(即擁有)財產的同時將財產的全部權益轉移給被告,而被告的行為是清白的(即沒有犯罪意圖),被告不能被控盜竊,因為在那一點上缺乏犯罪意圖。***

再者,任何其後所有處理該財產的犯罪意圖也不構成盜竊,理由是財產主人同意將財產全部權益轉移給被告,被告後來挪占的財產「已不屬於另一人」。

事情在英國Edwards v Ddin (1976) 案中就曾如此發生。被告駕駛車輛進入一個自助油站(可自行入汽油然後去收銀處結賬,或由油站服務員貫註汽油而後直接由服務員收錢,現在許多西方國家都非常盛行),自行入滿汽油後(是挪占了汽油),不付錢就駕車離去,那也不是盜竊。

據香港《貨品售賣條例Sale of Goods Ordinance》第19條,汽油註入油箱後,汽油的財產權(連同其擁有及控制權)已由油站轉移至被告手上。在被告駕車離去時,汽油已不屬於油站,故不能控告被告「偷」。這類案件,就如一個人在一間餐廳用食後不付錢,只能據《盜竊罪條例》第18C「不付欵離去」辦法處理—罪名輕得多。

第6(2)條:信託財產

當財產是受託性,產權一般同時是「屬於」受託人trustee(擁有在法律上的財產權益)及受益人beneficiary(擁有衡平法權益)。****

《盜竊罪條例》第6(2)條附加訂明:

「凡財產受到信託的規限,則該財產所屬的人,須視為包括任何有權利強制執行該信託的人,而意圖破壞該信託,則須據此視為意圖剝奪任何擁有該權利的人的財產。」

一般情況都不須依賴第6(2)條,但此條涵蓋了一種第6(1)條不適用的情況:那些一時無法確定受益人的信託,如某些形式的慈善信託。第6(2)條視此等財產是屬於有權「強制執行信託的人」。據《受託人條例Trustee Ordinance》第57A條,未能確定受益人的信託財產是「屬於」律政司司長,是可以被受託人所偷竊的。

第6(3)條:從另一人接收、或為另一人而接收的財產

「凡任何人從另一人接收到財產,或為另一人而接收到財產,並對該另一人有義務以特定的方式保有及處理該財產或其收益,則該財產或其收益相對他而言須視為屬於該另一人。」

這條提供一種辦法對付一些「從from」另一人,或「為on account of」另一人而接收財產的人,其條件是以一種「特定方式particular way」(有別於非一般方式)「保有retain」及「處理deal with」財產及其收益而建立的盜竊罪。這些人的財產接收往往是環境驅使,令法律上的產權落在他們的身上。這條可使這類不誠實財產受託者永久挪占而可被控盜竊。

要這條欵適用,須符合兩個條件:第一,被告必須從另一人接收、或為另一人而接收到財產; 第二,被告必須「有責任以一種特定方式保有及處理該財產及權益」。*** 只要法律上有一個信託,這二條件都能達致。

這條的意圖似乎是欲涵蓋一些接收環境不足以構成建立一個信託的情況;換句話說,它可建立盜竊罪而不須證明有信託關係的存在。這個觀點似乎在英國案件R. v Arnold為大法官Potter所接納。

舉以下一個例解釋一下:

被告同意為受害人漆刷屋宇,受害人給予被告人$10,000買油漆。在民事法上,金錢的財產權表面上已轉移給被告,而被告表面上可以自由使用之。但被告接收這筆金錢是根據合約有責任保有及以一種特定目的使用之—買油漆。由是,第6(3)條視這筆錢或其權益(如被告將之放入一個銀行戶口),為了《盜竊罪條例》的目的,是「屬於」受害人的(不須理會在民事法上這筆錢在法律上的地位)。如果被告不誠實地花了這筆錢而與買油漆目的相違,表面上他是不誠實地挪占了「屬於」受害人的財產,及意圖永久剝奪產權主人擁有之,是為偷竊。

第6(3)條所指的「責任」是法律上的責任,不是道德或社會的責任;還賭債不是一種責任,因為法律上不能強制執行。似乎接收人是否有特定責任須由審訊法官決定。如果責任完全是基於文字形式,法官就應引導陪審團告訴他們接收人有一個特定的要求,否則就要依據事實去引導陪審團,他們須要找出產生的特定要求。

要使第6(3)條適於,似乎接收人必須自身知悉責任的存在;只是代理人知悉是不是夠的。 一個人是否有責任以特定方式去處理財產只能建立於證明被告知悉有此責任。只證明財產處理方式不符合該責任是不足夠的。

下篇再續講第6(3)條的應用。

法律171113刑事法(七十三) 盜竊10

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/11/13/%e6%b3%95%e5%be%8b171113%e5%88%91%e4%ba%8b%e6%b3%95%e4%b8%83%e5%8d%81%e4%b8%89-%e7%9b%9c%e7%ab%8a10/法律171113

刑事法(七十三) 盜竊10

蕭律師執筆

〈挪占〉

盜竊罪須證明被告「挪占屬於另一人的財產」。

「挪占」牽涉奪取或侵佔財產主人的權利;它比單是「拿取」的意義更寬廣。最簡單地說,如果我給一盒糖菓交你看管,而你不誠實地把它全部吃了,你是奪取或侵占了我作為糖菓主人的權利,你是犯了盜竊罪。

香港《盜竊法例》第4條(即英國同名法例第3條)詳列「挪佔」的意義:

1任何人行使擁有人的權利,即相當於作出挪占行為,此包括他並非藉偷竊而(不論是否不知情地)獲得財產,但其後卻就該財產行使權利,以擁有人身分保有或處理該財產。

2凡財產或財產上的任何權利或權益,以有值代價轉讓給,或看來是以有值代價轉讓給一名真誠行事的人,而該人其後行使他相信是已經獲得的權利,則該項權利的行使並不因轉讓人的所有權欠妥而相當於對該財產的盜竊。***

盜竊將客觀地及明顯地不符財產主人的權利的行為具體化:

D暗地裡拿走了屬於另一人的財產、或從財產主人的控制中搶走。D的行為明顯地對財產主人的權利不利及充滿敵意。這與一般普通人對盜竊的理解相符。在以上兩個舉例中,解釋了盜賊在法律上一般不可能成為財產的主人;在眾多例子中,盜竊就是拿取了財產主人的控制。財產擁有權只是其主人權利之一,其他包括有權出售之、借出之或使用之(如和銀行戶口有關)等。

挪占,是即時性,或是連續性行為?

雖然挪占與盜竊可以說是同時發生,但法庭並不時常如此看待挪占,有時視之為一延續性行動。特別在「搶劫robbery」(盜竊中使用暴力,以後會詳論)案中,控方須證明暴力是在盜竊那一刻或之前使用,法案願意對挪占採納一個較寬廣的看法去定罪,而在盜竊案中亦如是。

如在Hale (1978) 案中,H進入一間屋宇拿去一個珠寶箱。之後他用暴力將一個屋內女子綑縛。英國上訴庭判H搶劫罪。同樣,如果受害人突然驚覺被扒竊而將扒手逮著,扒手意圖逃脫而使用武力,這暴力會被法庭視為在盜竊時使用,因而賊人犯了搶劫罪。

但上述情況與「處理贜物handling stolen goods」有所分別:處理贜物的犯罪行為不是在盜竊過程中發生。由於處理贜物是比盜竊更嚴重,法庭有時會採納對挪占較窄、但更瞬時發生的看法以支持判刑。

舉例說,在Pitham and Helh (1976),D被英國上訴庭判定挪占、因而是盜竊一批家居傢俬,因他不誠實地將那批本屬於V的傢俬售賣與P(售賣時該批傢俬並不在D的掌控中,D亦從未在任何時掌控過)。最後當P接收該批傢俬時,P是犯了處理賊贜罪,不是盜竊。英國上訴庭的看法是:未經授權、不誠實出售屬於另一人的傢俬構成D的挪佔,而後來P接收該批「不是在偷竊過程中」,因而是構成「處理賊贜」罪。

各種對「挪占」的不同見解在英國案件在R v Atakpu (1994) 中被考慮,其問題是:

當一個人每次行使財產主人的權利時,他或她是否可以連續挪佔財產?在此案中,幾個被告用虛假文件在 比利時和德國租了好幾部車,將之帶回英國售賣。他們在租賃期間被捕,被控合謀盜竊。在初審時,原審法官裁定挪占汽車是在英國。上訴庭判被告上訴得直,裁定挪占是在德國,因此盜竊是在英國境外完成,並指出「物品一經被盜竊,不可能再被相同的盜賊再盜竊。」

法律171123刑事法(七十四) 盜竊11

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/11/23/%e6%b3%95%e5%be%8b171123%e5%88%91%e4%ba%8b%e6%b3%95%e4%b8%83%e5%8d%81%e5%9b%9b-%e7%9b%9c%e7%ab%8a11/法律171123

刑事法(七十四) 盜竊11

蕭律師執筆

〈獲授權或同意的挪占〉

一般而言,「盜竊」會被認為是對物主的敵意或逆向的行為,在眾多案件中,「挪占」是未獲授權或未經物主同意。 但如果挪占是獲得物主的授權或同意又如何?以《盜竊》條例第4章的條文而言,D仍是“行使”財產主人的權利,如果能被證明“不誠實” ,挪占就是盜竊。

英國自有《盜竊》法例以來,上議院就多次要面對這個問題,主要是Lawrence、Morris、Gomoz及Hinks四宗案件。除Morris案採取相反看法外,其他三宗案件傾向D仍是犯了盜竊罪。上議院的觀點是:挪占只是一個中性詞,因此也包括D獲得物主同意的行為。

Lawrence (1971):這案件是英國在通過《盜竊罪法例》後,上議院首次考慮「挪占」的論點。一個意大利遊客首次旅遊英國。的士司機將他由維多利亞站送至倫敦中心的一個地方。到達指定地點後,遊客從銀包中拿給一張£1紙幣,司機虛假地表示£1不夠。乘客打開銀包,要司機自拿合適車資。司機取了£6,雖然正確的車費是少於£1。

在上訴時,司機辯稱乘客是同意他多取車資的,控方沒能證明司機的行為與受害人的同意不符。上議院否定這個理據,確認了原審法院裁決的士司機多收乘客合法車資,犯了盜竊£6罪。上議院認為在此案中,重要的問題是司機的行為是否構成一個“不誠實的挪占”,而同意可否定了不誠實。

Morris案的事實牽涉到以欺騙獲取同意,但如果被告確實得到真的同意,挪占是否能夠存在,此案並無解答。

英國上議院大法官在Morris案及其後幾宗案件都不追隨Lawrence案的先例,其取態是:如果被告的行為獲得物主授權或同意,則沒有挪占。

舉例說,如在Eddy v Niman (1981),將貨物放在超級市場的購物籃中沒有挪占(即使有盜竊意圖),因被告所做的正是店舖想要他做的,直至幹擾變成對財產主人不利時才是挪佔。***

Morris, Anderton v Burnside (1984):這是兩宗案件的合併。兩案的被告都將低價物品的標籤掉換了高價物品的標籤。在Morris案,M去到繳欵櫃枱繳付較低價錢而後來被捕;在Burnside案,B在櫃枱前未繳欵前被捕。兩人都被控盜竊。

M承認如果他被控以欺騙手法獲取物品(調換價目標籤),他承認責任,並辯稱他在付欵前沒有挪占,因為付欵後物權才轉移給他。B也辯稱他在被捕前未做任何事足以構成挪占。

在上議院面前的問題是:掉換標籤是否構成挪占超級市場的物品,雖然更準確要問的問題應是:據此二案的案情,有沒有“不誠實的挪占”?顯然,掉換標籤是一個未獲授權的行為—超級市場同意顧客將物品從架上拿下、檢視和放入購物籃,但沒有授權掉換標籤。

上議院撤銷二案上訴,結論是在此二案中, “掉換標籤的目的是意圖繳付少些錢,構成不誠實的挪占”。上議院擲下判詞時指出:掉換標籤本身不構成挪占,除非在掉換時已有不誠實意圖去盜竊。他舉了一個這樣的例:一個有點變態性幽默的購物者,掉換標籤只是想對超級市場及其他購物者製造混亂,別無他意,我認為這個行為別無其他而最多只是挪占。

在隨後十年,兩派對挪占的觀點互相交戰:Lawrence案在英國上訴庭獲民事案Dobson(1990)支持,而Morris案獲英國上訴庭在Gomoz案支持(在其被上訴推翻前)。

Gomoz (1992):被告G是一間電器店的店員,以一些虛假理由說服了該店經理將一批價值£16,000的電器產品售賣給一個無賴(此案的另一被告),接受了一張無賴盜來(G知悉)的支票,這支票最後不能兌現。被告被控盜竊,辯稱「沒有挪占,因為經理很清晰授權將貨品搬走」。法庭不接納,被告罪成,但上訴得直。上訴庭認為買家擁有該批電器產品是獲得經理很明顯的同意。控方不服上訴。上議院最終以四比一大多數判控方勝訴,維持被控原罪。

Lawrence案裁決具有權威性及正確性,確定以下數點:

(1)挪占是一個完全中性詞;決定被告行為是否挪占不須考慮同意(不論是真同意、可取消的同意或以欺騙獲得的同意)問題。只要行為牽涉行使物主任何的權利,包括簡單的佔有,就了構成挪占。所以,不單是轉換標籤或簡單將物品從超級市場的架上拿下貨物已可構成挪占,因為這行動牽涉到行使物主的權利。意思就是,當購物者在觸摸或拿下物品那一刻已是挪占,即使挪占是獲得同意。這行動是否盜竊就要看被告在那時是否存有不誠實意圖(雖然證明這意圖有相當困難)。

Gallasso (1992):G是一位護士,負責照顧一些有智障的成年病人。她替每一位病人V開了一個戶口,而她自己是唯一的簽票人,並提取每人戶口的存欵去支付他們的生活費。有一個戶口,在開戶時她收到一張£1,800支票,她將之存入有關病人的信託戶口,然後從這戶口提取了這筆錢作為私用。她被判盜竊£1,800有罪。英國上訴推翻下院判決,認為G沒有挪占£1,800,因為收到支票後就存入信託戶口,無論她在那一刻的意圖是否誠實。存入支票的行動並沒有行使財產主人的權利;相反,她是確定那些權利;再者,她是該戶口的唯一受益人。

(2)同意在有不誠實犯罪動機時才有關係。

(3)大法官重申盜竊和以欺騙獲取財產差不多是重複的罪行。控方可選其一控告—唯一的例外是和土地有關,因為土地只能被騙取,不能被偷。

Gomoz案的裁決帶出一個問題:一個有效的餽贈是否可以成為「挪占屬於另一人的財產」?舉例說,V,沒有受任何欺騙,合法地將他的財產贈送給D。假如在某些環境下可以令一般人聯想到D的接受禮物會是不誠實。在此情況下有沒有挪占,而如果能證實D是不誠實,那會不會是盜竊?

在Mazo(1997)英國上訴庭裁決,如果饋贈者是精神健全,而饋贈又合乎法律,受贈者沒有偷竊,即使他在某方便展現不誠實。但在R v Kendrick and Hopkins(1997),英國上訴庭支持下院判兩被告合謀盜竊的裁決。饋贈者是一個99歲老人,他在神智上無法給予饋贈。

在R v Hinks (2001),H是一個38歲婦人,與一個53歲有輕微智障的男人友好。H常給予V照顧。H被指她影響V給與她金錢和其他財產, H每天倍伴V到V所屬的地方社團戶口提取£300,在八個月內共提取了£60,000給H。有心理上證據V頗幼稚和容易輕信別人,更有證據顯示雖然V有能力作決定怎樣花錢,他多不會獨行決定。控方聲稱當H受盤問關於轉讓時,她否認收到“任何V的金錢”,除了收到由V處一張作為借欵的支票。控方聲稱H利用V的行為是不誠實。H盜竊罪成。上訴庭撤銷上訴,維持挪占可發生,即使財產主人同意財產由被告取去。H再上訴。上議院以四比一大多數再撤銷上訴,認為H獲取V禮物的行為可以是盜竊如果她被證明不誠實。

法律171211刑事法(七十六) 盜竊13

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/12/11/%e6%b3%95%e5%be%8b171211%e5%88%91%e4%ba%8b%e6%b3%95%e4%b8%83%e5%8d%81%e5%85%ad-%e7%9b%9c%e7%ab%8a13/法律171211

刑事法(七十六) 盜竊13

蕭律師執筆

除了一般自然的意義外,第7(1)(2)也提供了證明「意圖」的兩種思想狀態:

〈借入或借出〉

第7(1)條載明借入與借出屬於另一人財產的行為(如D借V的書本,及如D借V的書本給X)可以構成當作自己的財產去處理,但只限假定“借入或借出的期間及情況,相等於將該財產徹底取走或處置”。一個如此借入或借出屬於另一人財產的意圖,就構成當作自己的財產去處理,而不顧另一人權利的意圖。

什麼時候的借入或借出等同於取走或處置?

在R v Lloyd (1958),英國上訴庭裁定要證明D歸還(或意圖歸還)的財產狀態已作基本改變,如它的“優點”已撤底地被毀壞。單單是借入並不足夠,除非意圖歸還東西的狀態真實地說已無有它原本的優點。在Lloyd案,電影菲林被暫時移離影院作非法複製然後歸還。L被判串謀盜竊的罪名被撤銷,理由是歸還的菲林保持了它的“優點” ,及其商業及實際的價值。複製菲林也不構成或等同絕對取去及處理。

第7條有點狹隘的效果在後來的案件受到質疑,如在Fernamdes (1996)案,法庭採納的觀點是第6(1)條(即香港第7(1)條)的應用並不限於Lloyd案的解釋,基本的概念是被告是否意圖“將東西當作自己的東西去處理,不顧財產主人的權利。”這觀點被隨後的案件所追隨。

上訴庭在Marshall (1998) 案支持了下院對幾個被告的判刑,他們獲取一些用過、但未過期的倫敦地鐵車票再售給遊客。英國上訴庭裁定倫敦地鐵在任何時間都擁有絕對權利處理那些車票。被告將它們再賣,顯示他們不顧倫敦地鐵的權利將那些車票作為自己的去處理。

以上原則在以下情況也可應用:如果D獲取物品或財產,意圖暫時保留它,直至他和財產主人達成解決糾紛、或收到一個“贖金”為止。

香港案件 R v Leung Wing Hon (1993),L拿走V的手提電話,應允只有V還他HK$4,000才還給V電話。正按察司 楊鐵樑歸結L意圖保留手提電話直至他得到錢銀才交回,足構成不顧物主權利將物件當作自己財產處理。

如果借入或借出的是金錢(舉例說,D從他老闆的流動現金中「借」取現金,意圖在兩天後出糧時還回),這行為一般被視為落入第7(1)條中,因為放回的已不是取走時的鈔票或硬弊。

〈放棄財產〉

《盜竊條例》第7(2)條如此載明:

「在以不損害第(1)款的概括性為原則下,凡任何人管有或控制(不論是否合法地管有或控制)屬於另一人的財產,而為他自己的目的及未得該另一人授權,在未必能履行將該財產歸還的條件下放棄該財產,即相當於不顧該另一人的權利而將財產視為自己的財產處置。」

這條捕獲了那些人,他們典當或抵押在他們掌控中的財產,即使他們意圖後來會贖回,如果他們不能履行歸還,他們的行為也可以落入第7(2)條。

〈錯誤獲得的財產〉

第7(4)條明載,如果一個人因錯誤而獲得財產,也有責任歸還。*** 沒有歸還的意圖被視為意圖剝奪(雖然仍須證明被告意圖永不歸還)。

〈條件性意圖〉

如果D說他還未決定是否永久保有獲得的東西,比如說,D‘意圖’保有拾來的物件(由是挪占了它),假如它是有價值的。這種意識狀態叫‘條件性意圖’ 不單在盜竊控罪中,也會在搶劫robbery,夜盜burglary等罪行提出。

那構成‘意圖永久剝奪’嗎?答案似乎是‘不’。這問題在Easom(1971)案得到解釋。E在電影院中從一個女人扒去一個手袋,不知被扒的是一個便衣女警。L檢視手袋內物品,發現其中並無貴重物品,將手袋及其內物品置棄。法庭結論是D缺乏永久剝奪意圖,而無法判其盜竊。適當的控罪應是「意圖盜竊 attempted theft」。

(「盜竊」全部完。)

法律171205刑事法(七十五) 盜竊12

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/12/05/%e6%b3%95%e5%be%8b171205%e5%88%91%e4%ba%8b%e6%b3%95%e4%b8%83%e5%8d%81%e4%ba%94-%e7%9b%9c%e7%ab%8a12/法律171205

刑事法(七十五) 盜竊12

蕭律師執筆

〈不誠實Dishonesty〉

盜竊另一要素是要證明被告行為「不誠實地dishonestly」,意圖永久剝奪另一人的財產。***

香港《盜竊條例》並無提供「不誠實地」的釋義,但英國1968《盜竊法例》第2(2) 條解釋:「被告挪占是否為求自身的利益是無關重要的」。所以,一個人可以是不誠實地挪占另一人的財產,如果他後來棄之或毀之致令另一人損失,賊人是否從中得益是無關重要。

法定的例外

重要的是,香港《盜竊條例》第3(1) 條(即英國同名法例第2條)明列以下三種情況,一個人挪占另一人財產不算是不誠實:

A他相信他有合法權利去剝奪另一人的財產。這保護了某被告,他錯誤認為在民事法上有此權利,例如D相信在前一次交易中業權已轉移了給他。

B他相信財產主人會同意他挪占。這可以保障一個人,比如說,據以往的經驗,他相信鄰居會同意他可以從送給鄰居的籃子中拿取麵包。當然,相信,必須是真實的相信。

C他得到財產,相信其主人已合理地不能找到。這保護了一個人在當時情況下相信物品已被放棄,因為如果物品已真的被放棄,那物品就不再是「屬於另一人」,由是無法建立盜竊的犯罪行為。***

被告必須相信,即使採取合理步驟也不能找到財產主人。何者為「合理步驟」須視不同環境而定。在街上拾到一個五元硬弊,就很相信主人不能被尋回;但在街上拾到一袋十萬元現鈔就不同,就必須以相當的努力去尋找銀主。如果被告後來知悉物主仍有意保留該物就可以是構成挪占。

當「不誠實」須作審視時,普通法要求證明被告的行為在一般正常人的標準下是不誠實,及須證明被告知道他的行為以那種標準而言是不誠實。***

這標準是在英國案件Ghost(1982)案中定下的。G是一間醫院的代班外科醫生,向醫院收取一些最初聲稱是手術費、後來解釋為總之是醫院應付他的費用。他最後被判以不誠實手法獲取金錢,違反英國1968年《盜竊法例》第15(1)條(即香港的第17條)。他的上訴被撤銷。Ghost案定下的原則仍代表現行法律,也被香港法庭多次引用。

〈意圖永久剝奪〉

盜竊罪亦須證明被告意圖永久剝奪另一人的財產。被告的意圖至為要緊;不須證明財產真正的被剝奪。證明「暫時性」剝奪表面上是不足夠的。

通常意圖可從行為中推斷構成挪占,如小偷扒手伸入別人的手袋中拿取銀包。如果不是這樣,特別是構成被告挪占是獲得物主的同意或授權,如被告在超級市場從架上拿下物品放在手推車上,那就需要清晰的意圖明證去構成偷竊。

「意圖永久剝奪」的表面意義可從香港《盜竊法例》第7(1)條(即英國1968年第6(1) 條)可推斷到:

「任何人挪占屬於另一人的財產,雖無意使該另一人永久地失去該東西,但如他不顧該另一人的權利而意圖將該東西視為自己的東西處置,則仍須視為意圖永久地剝奪他人財產。 而且,如該財產是借入或借出的,而借入或借出的期間及情況相等於將該財產徹底取走或處置,如果是並僅如果是如此,則如此借入或借出該財產,亦可相當於不顧另一人的權利而將該財產視為自己的財產處置。」

由是“使該另一人永久地失去該東西(即財產)” 可視為意圖的一般意義。這個問題盡可能應交給陪審團去決定。

但第7條亦指明意圖也可由被告思想狀態去證明。曾有這種說法:“有時周遭環境可視被告有永久剝奪意圖,即使他可能意圖物品會最後歸回物主。” (R v Lloyd(1985),以下討論。)

首先,第7(1)條列明一個人可被視為有意圖,如果控方能證明被告有意圖視東西(即財產)為自己的東西去處置而不顧另一人的權利。

Chan Man-sin v A-G of Hong Kong是一宗由香港上訴是英國樞密院的案件。C是兩間公司的會計,冒簽了公司十張支票共值港弊$4,800,000。他被控盜竊了公司銀行欠公司的債項(據法權產,前以論述)。C辯稱控方沒有證明他令公司損失的犯罪意圖,因為當支票存入銀行而被發現冒簽而遭拒付時,公司沒有任何損失。樞密院拒絕這種辯解,認為C的行為落入第7(1)條。

Next Page