- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

【麻煩大了】孫正義失手“美國賭局”

來源: http://www.infzm.com/content/118037

資料圖:馬雲(左)與孫正義(右)(新華社記者 王小川/圖)

起立,兩千多人熱烈鼓掌歡呼。只因臺上那個身高不足一米六零、大半禿頂的東方小個子,平生罕見一次失信於人。

場外,甚至連資本市場也給出正面回應。雖然受累於英國脫歐,日元匯率和日本公司的股票走勢正處於前所未有的曖昧中,但這一天,該家公司股價卻提振2.6%,以5994日元每股收盤。

圍繞著6月22日軟銀集團年度股東大會所發生的種種事件,很不尋常。

孫正義站在裝蘋果的箱子上對著Unison World(軟銀前身)僅有兩位員工發表演講:5年內公司營業額達到100億日元,10年內達到500億日元,結果次日兩個員工就跑了,孫成了光桿司令。35年前的這一幕早已成為孫正義無數被津津樂道傳奇中最經典的片段。

事實上,不到20年時間,這個自詡兵聖孫武後人、依靠多國語言電子翻譯機專利起家的創業者,就將這家企業打造成市值約合990億美元的日本最大公司。這一方面要感謝日元兌美元長時間升值,同時也多虧了他賭徒式的投資眼光——比如對雅虎的投資。

只要說到,必定做到,這近乎孫的標簽,SoftBank和優衣庫已構成上世紀八十年代之後新崛起唯二具有世界影響力的日本品牌。有意味的是,孫正義和柳井正不只在誰是日本首富問題上反複糾纏交替領先,在打入美國主流市場從而證明自己的“世界性”上,二人也不約而同。

六十歲,退休!孫氏版願望清單的最後一條廣為人知,外界亦深信不疑。但這一次,他食言了。

“再幹上幾年。”6月22日這天,他許諾。孫還將是軟銀集團的首席執行官。與此同時,之前被其欽定最重要或者說是第一接班人的軟銀集團總裁尼克什·阿羅拉,則掛冠而去,只留下一個“顧問”的廉價安慰。接替後者的是孫正義的30年搭檔,一直負責公司在日本本土電信業務,也就是那頭用來看家的“現金牛”的宮內謙。

阿羅拉與微軟CEO薩蒂亞·納德拉,並稱印度裔在全球著名企業集團最有權勢人物。他在2014年才被孫正義攬入麾下,並在2015年7月正式出任軟銀集團總裁一職。主要工作方向是主導軟銀針對初創互聯網及電商企業戰略投資,而這正是老板孫正義最為世人稱道的領域。

無論是10億美元投資韓國在線零售商Cuupang 20%股權,或者6.27億美元註資印度當前市值第二高科技企業電子商務公司Snapdeal,外界並不認為是小孫十歲的阿羅拉獨立做出的決策。

倒是有三點,讓軟銀的小股東、合作盟友和對手記憶深刻。工資:入司首年便是1.35億美元年薪,即便利潤下降30%的2015年仍有7300萬美元入賬,從而成了世界上第三高收入的職業經理人。信任:在多個場合孫都表示對於這個前谷歌高管(其實當時他的年薪已有5300萬美元)“1000%信任”,並且親口承諾將是自己60歲退休後的第一順位繼承人。入股:就在擔綱軟銀集團總裁僅僅一個月後,阿羅拉即宣布將以600億日元約合4.83億美元個人資金購買軟銀股票。

消息傳出後立刻引來兩種判斷:首先當然認為是在為其接班鋪路,一個在所服務企業缺乏足夠持股數的職業經理人,很難取信普通股民和市場分析師。第二種解釋則有點意思了:這或許也是入幕恩客與帳中人私下交易的結果。

好處當然多多。證明軟銀惜才如命千金買馬骨,廣告效應頗大;左手倒右手支撐股價同時給出“不缺錢”的心理暗示,似乎依然符合邏輯。

在2015年福布斯日本富豪榜上,縮水58億美元錄得139億美元身價的孫正義,輸給了是年增長33億美元至211億美元身家的優衣庫柳井正。但別忘了,在很多人看來,握有34.2%阿里巴巴股權的軟銀,無疑是除馬雲團隊外的最大受益者,2000億美元市值的三分之一權益,當然夜夜做夢都會笑。這樣的標桿人物,這樣的風流公司,還會使出如此伎倆?

好吧。太順理成章的事多半蘊藏著風險,沒有例外。

最近一年半,軟銀集團采取的幾次行動值得推敲。先是發行了80億美元企業債。要知道軟銀目前的發債評級是——垃圾級。沒錯,假如你現在公司市值是5.28萬億日元,約合465億美元,較高峰期削減一半而負債達到12.3萬億日元,約合1084億美元(只最近3個月就增長了3萬億日元負債),那麽所承擔的利息成本可想而知。

同時,不足半年時間就分別以10.9億美元和44億美元進行了股票回購,尤其第二次共回購1.67億股約合公司總股本14.2%的行動,還贏得了7年內最高約15%的股價漲幅。說明什麽?至少證明股價表現很不理想。

這一切發生在阿羅拉任職期間,卻著實不能讓他背負太多責任。事實上,幾乎所有人都清楚地認識到,2013年7月11日花費216億美元收購美國第三大電信商斯普林特,又在此後追加160億美元的巨額投資,才是真正的心腹大患。

負笈美國,投資雅虎,孫正義在這片上帝應許之地很有名氣不假,但是,通過控制日本雅虎36.4%股權從而發展出東瀛第一門戶網站,也只是太平洋西岸取得巨大成功,投資阿里16年取得千倍收益更令人稱道,但這似乎也與美國本土無關。

“此前主要市場是在日本國內,海外是輔助的,今後將成為全球性企業”。孫正義的斬釘截鐵代表幾代日本企業家的共同心聲。

很可惜,在無數次豪賭中從未失手的軟銀終於有了第一次馬失前蹄。這宗當年在日資企業年度499宗海外並購案中涉及金額最高的一起,一起步便迎來投資者用腳選擇合計80億美元的市值蒸發,而相關當局對於斯普林特與T-Mobile合並建議的否決,更直接令孫氏預設中的價格大戰仿若鐵拳擊中了棉花堆。

無論眼光獨到的孫正義在互聯網投資領域如何風生水起,但美國電信業的泥潭終究讓其付出了巨大代價。

100億美元割讓阿里巴巴4%股權,86億美元轉讓芬蘭著名手遊公司supercell控制權予騰訊,幸虧寶箱中確有不少寶貝。阿羅拉黯然離去,負責日本本土業務的宮內謙扶上正席,只是一連串止血手筋後某種重心轉移的風向。

歡迎孫正義回來,雖然他從未離去。

樂視賭局:偉大還是死亡

來源: http://www.infzm.com/content/120891

2015年4月14日,樂視在北京舉行發布會,宣布用於移動終端的UI系統——EUI正式發布。(視覺中國/圖)

過去幾年,樂視一路狂奔,從一個視頻網站,變成一個擁有七大生態體系的龐大帝國。樂視的市值從2010年上市時的40億元,到2014年的400億元,再到2015年的1500億元,如今又回到700多億元。

過去12年樂視模式有點像聯邦制,各子生態獨立發展,各自為政,造成樂視有生態,無“化反”。所以現在樂視要中央集權,加速各子王國之間實現快速生態“化反”。

“樂視困難期有巨頭公司拋出橄欖枝,但樂視沒有賣,以後樂視更不可能賣。樂視生態要麽偉大,要麽死亡。”

2016年11月15日,海瀾集團、恒興集團、宜華集團、敏華控股、魚躍集團、綠葉集團等十幾家國內大型企業負責人齊聚北京的樂視大廈,與樂視控股簽署了第一期3億美元的投資協議。這些人很多是樂視創始人賈躍亭在長江商學院的同學。

對近日深陷資金鏈危機的樂視來說,這是個雪中送炭的好消息。

樂視方面稱,包括上述六家企業在內的十多家公司,明確表達了投資意向,對樂視的投資總額為6億美元,將分為兩期,第一期3億美元將在本月內到賬。

這些錢大部分將被投入到樂視汽車項目中去。汽車業務是賈躍亭最為看重的業務,此前已拿到深創投、聯想控股、泛海、新華聯、平安系資本等機構的10.8億美元投資。

不過,依據行業慣例,從投資意向到落實成為真正的投資,其中尚有不短的路程。

就在十天前,樂視大廈門口,幾個自稱是樂視供應商的人,拉起了一個討債橫幅,聲稱因樂視拖欠貨款,工廠面臨裁員和倒閉。樂視控股公關部對南方周末記者回應說,這些人是友商花200元一天請來的群眾演員,目的是抹黑樂視。

但供應商討債一事並非無中生有。據《財經》雜誌報道,樂視的確拖欠供應商款項,目前比較大額的有信利、仁寶、立訊精密、AAC等五六家,其中對信利、仁寶的欠款約7億美元。仁寶、AAC都私下表示不願再與樂視合作,但應該不會到起訴的程度。一位樂視高層對南方周末記者表示,欠款七億美元這個數字誇大了數十倍。

橫幅事件後沒幾天,賈躍亭給員工發了一封五千多字的內部信,標題是《樂視的海水與火焰:是被巨浪吞沒還是把海洋煮沸?》,賈躍亭在信中承認樂視的手機業務供應鏈出現資金問題。賈躍亭還主動透露,樂視資金壓力和管理壓力很大,為此樂視要剎車檢修,但戰略方向不變。

樂視曾發布過一個宣傳視頻,大意是一群雙手被反綁的人,蒙著眼睛拼命往前沖,最後沖破一扇玻璃門,見到光明。

過去幾年里,樂視同樣是蒙眼狂奔,通過一次次融資,建立起三大業務體系、七大子生態。三大業務體系包括:上市公司主體樂視網(300104.SZ),主要業務包括樂視視頻、樂視雲和樂視電視;非上市的樂視生態,主要包括樂視體育、樂視影業、樂視手機和樂視金融等;樂視汽車生態體系。

這是一次瘋狂賭局。此前,互聯網行業也有不少大筆融資燒錢擴張的案例,但基本都投在一兩個核心業務上,並且這些業務在國外有現成的對標對象。但像樂視這樣把數百億元投入眾多不確定領域的案例,卻非常罕見。

美東時間11月15日,路透社一篇最新報道稱,本周,賈躍亭投資的美國初創企業法樂第·未來(FF)在美國內華達州的10億美元電動車工廠項目的建設被暫停。

這篇報道引述了兩位當地官員的發言:

據一名內華達州官員表示,該公司數次錯過向承包商AECOM付款的期限。FF的一名發言人拒絕證實是否未按時付款,但表示在工廠的“調整期”內與AECOM“正在合作”,並計劃在2017年重啟工廠建設工作。

“這是龐氏騙局,”內華達州財長Dan Schwartz11月15日接受采訪時表示,“你有一家從未造過汽車的新公司,由一名神秘的中國富豪出資,正在沙漠之中興建一家新工廠。在某種程度上,和麥道夫(Bernard Madoff)如出一轍,遊戲結束了。”

Schwartz表示,內華達州尚未發行1.75億美元債券,這些債券原計劃是對新工廠的激勵措施的一部分。

但這篇報道也稱,FF的發言人11月15日表示,公司正在“重新調整資源”,準備在1月初的拉斯維加斯國際消費電子展上推出首款量產車型。樂視也在為此次展會準備一款新款電動車。

FF在10月末證實,在過去幾個月里,已經有六名高管離職。

11月16日晚,法樂第(北京)網絡科技有限公司在微博發表聲明稱,目前FF的資金已陸續到位。FF內華達工廠從未停工。FF首款量產車可能將於2017年國際消費電子展(CES)上亮相。

過去資本不看好,如今資本不敢投

過去12年,缺錢是樂視的常態,每隔兩三年就來一次資金危機。

聯基金創始合夥人邱浩對南方周末記者分析,早年間是因為資本不太看好樂視,這幾年是因為資本不太敢投。

早年間樂視做視頻,走的是正版和收費模式,流量和盤子都很小,資本更喜歡優酷和土豆等模式。2010年樂視上市那年,國外有個流量排名網站的數據顯示,當時樂視在中國排名第125,優酷第10,土豆第12。加上樂視一直是境內架構,難以吸引到美元基金。

這幾年,樂視布局的很多方向如體育、汽車、雲和金融,都在國外被驗證過,並且是資本大舉進入過的領域。但樂視推進這些業務時比較激進,“嚇走”了很多投資人。僅去年一年,樂視員工人數從6000變成了15000人。

賈躍亭是山西人,1973年出生,早年曾在山西省垣曲縣地方稅務局擔任網絡技術管理員,後多次創業。2004年在北京創建樂視網。到北京後,賈躍亭認識了跟自己同歲的中國國際廣播電臺資深記者劉弘,做了七年記者的劉弘,2004年加入樂視擔任副總,目前是樂視副董事長。

一開始樂視視頻靠的是付費和正版之路,當時很多人不重視版權,樂視以極低成本購買了很多版權。後來很多人也開始買版權,樂視很快將重點轉移到自制劇,對手再次跟進,樂視又轉戰電視。

做電視時,樂視成立樂視致新來對外融資。聯基金創始人邱浩當時還在李開複創辦的創新工場做投資,參與了對樂視致新的投資。

邱浩對南方周末記者回憶說,當時賈躍亭和劉弘一起來找創新工場融資。賈躍亭拿出自己的手機,打開記事本,里面密密麻麻寫著自己對樂視的規劃思路。這點讓他印象非常深刻,覺得賈是個做事專註的人。

“老賈是個有野心、有想法、有執行力的人。”邱浩說,當時很多人都想做智能電視,但樂視有內容和版權上的優勢,於是創新工場很快就投資了超級電視項目。

最終樂視靠超級電視,走通了一條“內容、平臺、應用、終端”的生態之路。超級電視從2013年面市至今,目前市場保有量在一千萬臺以上,屬於智能電視領域的一線核心玩家,跑通了大屏廣告、線上發行、應用分發、大屏遊戲、大屏購物等商業模式,正進入快速變現期。

超級電視之所以能成,首先是因為樂視做得比較早,比較堅決。當時很多人都押註移動互聯網,押註手機屏幕,但樂視另辟蹊徑,押寶電視屏幕。當時大屏幕沒有人做,大家覺得家庭娛樂上微軟和盛大都打過敗仗,樂視肯定也沒戲。

此外,樂視采取了預售模式,一開始就有現金流,不燒錢,渠道和庫存壓力都很小。在多年堅持付費視頻模式後,樂視積累了很多高凈值用戶,他們順利轉化為樂視超級電視用戶。

樂視還依托互聯網打法取勝。當時傳統電視廠商主要是靠賣硬件賺錢,樂視則靠內容付費、廣告、應用分發賺錢。

大舉燒錢擴張

樂視電視成功後,樂視開始把電視的打法複制到其他領域,重點布局手機業務。

樂視手機是在2015年初推出的,這時候整個智能手機行業開始發生大變局。

一位手機行業匿名人士對南方周末記者分析說,過去一年互聯網品牌的智能手機集體陷入萎縮,小米和樂視等互聯網品牌被OPPO等有線下渠道優勢的廠商搶走了市場份額。樂視又調整了銷售方式,從過去預約+現貨模式,轉變成現貨為主。

整個2015年,樂視擴張最為激烈。在資本層面,樂視並購易到、入股酷派和TCL。這些不僅能提高樂視的股價,還能獲得實質性資源註入。比如投資TCL後,樂視能獲得TCL背後的液晶面板、芯片、研發、制造和供應鏈資源。樂視則給TCL做內容賦能。

在業務上,除了手機外,樂視還大力發展樂視汽車,希望把電視的成功複制到汽車領域。2016年,樂視繼續擴張,啟動全球化,進入印度、俄羅斯、東歐和美國市場。同時,賈躍亭把所有個人資金、精力和樂視旗下資源,都集中到樂視汽車上。

一時間,到處都在花錢,這讓樂視資金鏈加速繃緊。

從外部融不到太多資金,賈躍亭就選擇自己減持股份套現,並把資金無息貸款給樂視發展新業務。同時,樂視嘗試了很多融資工具,練就了一身在自己生態內打造一個資金閉環的資本騰挪術。

賈躍亭自己在接受媒體采訪時就說,他個人投的錢其實是可以調整的,有些投到樂視全球,有些投到汽車,哪邊緊張就把這塊的錢抽過去。

這一模式也被一些媒體總結成“內部錢生錢”,並拿樂視模式和“德隆模式”甚至是“龐氏騙局”相對比。樂視發布公告回應說,這些說法既不了解樂視,也不專業。

樂視公關部對南方周末記者表示,上市公司樂視網的融資方式嚴格按照創業板對上市公司的要求進行操作。樂視的非上市板塊則堅持資本開放共享的理念,歡迎各方資本與樂視協同化反。

2014年4月,在樂視的一次投資交流會上,一位樂視高管說,上市4年來,樂視的股權融資只有7億元。同時期內,競爭對手募集到了十倍甚至二三十倍的資金。

究其原因,固然跟國內資本市場再融資通道不太暢通有關,也跟樂視賈躍亭個人風格有關——他比較喜歡把大量股份留給高管團隊。

這也是現實使然。賈躍亭每發展一個新業務,都會挖來這個行業的一流高手。比如做汽車,挖來上海通用和上海大眾這兩個中國最主流汽車品牌的總經理。再比如做體育,則把央視知名足球解說員劉建宏找來做高管。做樂視影業,則簽約知名導演張藝謀。要吸引並留住這些自帶資源和流量的合夥人,股權激勵是個好辦法。

外部融資受限,也讓賈躍亭多年來一直保持絕對大股東的控股地位。這也造成基本上沒人能阻止賈躍亭給樂視按下快進鍵。

過去幾年,樂視一路狂奔,從一個視頻網站,變成一個擁有七大生態體系的龐大帝國。樂視的市值從2010年上市時的40億元,到2014年的400億元,再到2015年的1500億元,如今又回到700多億元。

在樂視與投資者交流的記錄中可以看出,樂視的激進,主要是賈躍亭個人的激進。據賈躍亭自述,他是一個既民主又專制的人。大小事一般都會充分聽取高管的意見,但關鍵事件一般很獨斷,比如當時做汽車的時候,大部分高管都反對,但賈躍亭說一定要上馬,並且不怕萬劫不複。

清華大學社會科學學院經濟學研究所副教授戎珂對南方周末記者表示,靠一個公司控股打造一個生態,基本上是不可能的。做生態,第一要務是開放,第二是多樣化。開放度不是嘴上說說,要看真正有多少人能貢獻進來,多少利基互補者能進來,這很關鍵。

他認為,樂視的“平臺+內容+終端+應用”垂直生態模式,整個在打造一個閉環生態,每一樣東西都是自己做,再牛的公司也力不從心。

誰跟樂視綁在一起?

在上市之前,樂視的外來融資很少,賈躍亭是大股東。最早是在2008年,樂視做過一輪幾千萬元的融資,領投的是深圳市創新投資集團有限公司(大股東為深圳國資委),“匯金立方”跟投。

上市後這幾年,樂視的一個主要資金來源依然是賈躍亭本人和他姐姐賈躍芳的減持套現。

2015年和2016年,樂視高速擴張的兩年里,樂視的外部股東依然不多,主要是來自深圳和重慶的一些政府引導基金,以及一些私人投資公司。

2015年5月到11月,賈躍亭把一部分股票轉讓給深圳市鑫根下一代顛覆性技術並購基金壹號投資合夥企業(有限合夥),拿到的錢用來無息貸款給樂視。

工商資料顯示,上述有限合夥的股東名單里,有嘉實資本、深圳市鑫根下一代顛覆性技術投資基金管理有限公司和重慶戰略性新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)。

樂視的一些重點子業務也得到了重慶方面政府資金的支持,比如樂視雲。工商資料顯示,樂視雲的股東里,除了樂視網和樂視控股外,有一個重要股東是重慶戰略性新興產業樂視雲專項股權投資基金合夥企業。

這個樂視雲專項基金的背後是工銀瑞信投資管理有限公司和重慶戰略性新興產業股權投資基金合夥企業。其中前者的出資人是中國工商銀行,後者的出資人是重慶國資委和重慶財政局。

一位專註A股上市公司股權融資市場的匿名投資人對南方周末記者表示,深圳和重慶這些政府引導基金,會投一定比例的本地企業,但重點是在全國範圍內尋找風險投資不願意進入,但又是戰略新興產業的項目。所以,這些政府引導基金投資樂視雲很正常。尤其是重慶,過去曾大力發展過雲計算產業,因此對雲計算項目會更感興趣。

一些影視明星也很喜歡投資樂視生態鏈公司。比如樂視影業的股東名單里,有張藝謀、郭敬明、孫儷、孫紅雷、李小璐、黃曉明等人。

一些知名投資機構和個人也在投資樂視。比如,樂視體育的股東里,有萬達王思聰的普思投資,有申通創始人陳德軍、巨人網絡創始人史玉柱和新希望創始人劉永好等知名企業家發起的雲鋒新創投,還有易凱資本創始人王冉等個人股東。

樂視網旗下的全資子公司樂視流媒體,還跟鑫根投資一起設立了樂視並購基金。該基金由樂視控股,總規模100億元,第一期規模約48億元。目前蕪湖歌斐資產管理有限公司已認購23億元,深圳市引導基金投資有限公司認購6億元,樂視流媒體認購10億元。

樂視並購基金里的鑫根投資,背後的大股東是曾強。一位清華畢業的匿名投資人告訴南方周末記者,曾強1980年畢業於清華大學,曾經在國家計委(現國家發改委)工作,是國內第一批出國留學的人,也是第一批下海經商的人,還是第一批接觸互聯網的人。

其中,深圳引導基金背後大股東是深圳市財政委員會。而蕪湖歌斐則由上海諾亞投資管理有限公司控制,該公司股東里有諾亞財富(紐交所上市公司)董事長汪靜波。諾亞財富的股東里有很多知名投資人,比如紅杉中國執行合夥人沈南鵬,以及投資過七天酒店和愛康國賓等項目的樂百氏創始人何伯權。

不過,何伯權等人對南方周末記者表示,不便就樂視話題接受采訪。

生態間如何發生“化學反應”

一位匿名投資人對南方周末記者表示,目前投資圈對樂視的看法基本是兩邊倒。一種觀點認為樂視沒有大問題,樂視布局的產業,本身有很大投資價值。而且賈躍亭本人不惜血本下註,也打動了很多投資人。

11月初的一次投資者交流會上,賈躍亭說,自己把所有的資產都投入到了樂視。他們一家8口人住的房子不到200平方米,不是沒錢買大房子,而是沒有時間處理這些事。賈躍亭說,他個人投在樂視汽車的錢,以及外部融資的錢,加在一起有“一百五六十億元”。

“這是一種ALL IN心理,你可以說賈很激進,但這也是一種創業品質。只有創始人全心參與,這個事成的概率才會大。”上述投資人說。

另一種觀點則認為,樂視的風險很大。比如在上述匿名投資人看來,賈躍亭有野心、想象力、好的戰略思維和強大的執行策略。樂視生態的每個領域已經紮下去了,但出資人覺得,有勇氣做一件事和把一個事情做得不錯,以及最後能否成功是三回事。樂視前兩件做得不錯,第三個充滿未知數。

對樂視來說,關鍵是汽車業務能不能實現持續投入。按照賈躍亭的測算,要做到一個主流汽車廠商的規模(年銷售300萬臺左右),總共需要1000億元到1500億元的投入。

賈躍亭說,樂視汽車可以通過預售來賣,只需要傳統汽車行業的三分之一或者一半的費用,但算下來,這依然是數百億元的投入。

目前賈躍亭自己投入了100億元左右,外部融資目前公布了兩筆,一筆是今年9月的10.8億美元,一筆是11月15日公布的6億美元。

算起來,後續的融資壓力依然很大。一位投資人對南方周末記者分析說,樂視模式的盤子很大,從體量對標上來看,融資規模要跟滴滴和美團等相當,才能把模式跑通並建立壁壘,趨近盈利。

但相比滴滴和美團一輪輪動輒十幾億美元,每次相當於百億人民幣的融資體量來看,樂視目前的融資能力還需要大大提高。

在邱浩看來,汽車產業的趨勢是電動化、智能化和共享化,這是一個值得投資的領域。他透露說,國內也有六七個玩家在做類似的事,並且拿到了好幾億美元的投資。他認為,樂視的團隊實力和資源儲備,一點不比同行差。但他同時認為,樂視的汽車業務要想盈利會很難很慢。

值得註意的是,在如今樂視整體踩剎車檢修的情況下,對手追上來甚至趕超的可能性大大增加。作為樂視根基的樂視視頻如今雖然活下來了,但正面臨BAT在自制劇和版權采購上非常激烈的燒錢競爭。這場戰爭樂視至少在目前打不起。

賈躍亭顯然意識到這一點。他說,過去12年,樂視主要是燒錢快速獲取高凈值用戶,下一步樂視要結束燒錢擴張,轉向做深做透市場。其中,上市公司要以實現全面盈利為目標,非上市公司板塊業務要以經營為導向。

過去主要是上市公司輸血給樂視生態,按照賈躍亭的說法,下一步要加快樂視生態反哺上市公司的節奏。目前反哺能力比較強的業務有樂視體育等。同時,樂視生態旗下表現出盈利能力的業務,將優先盡快並入上市公司主體。

賈躍亭的內部信發布之後,樂視開始大力做內部調整。先是宣布10個高管將自籌資金,增持樂視網股票,總金額不低於3億元。緊接著是設立樂視生態銷售與服務平臺,統一樂視旗下超級電視、超級手機、VR、AR、MFL、汽車、金融、付費會員和虛擬付費業務等所有產品的銷售與服務,進而增加樂視生態各業務之間的“化學反應”。

再就是人事調整,任命高峻為樂視控股亞太區總裁,盡快推動樂視生態和樂視體育在香港的強化反。高峻此前在華為任職17年,歷任華為終端公司中國區總經理,全球銷售與服務管理部總裁,全球戰略和市場總裁,全球產品規劃與管理部部長。

一位分析人士告訴南方周末記者,過去12年樂視模式有點像聯邦制,各子生態獨立發展,各自為政,造成樂視有生態,無“化反”。所以現在樂視要中央集權,加速各子王國之間實現快速生態“化反”。

賈躍亭在11月初的投資交流會上說,樂視困難期有巨頭公司拋出橄欖枝,但樂視沒有賣,以後樂視更不可能賣。他說,樂視生態要麽偉大,要麽死亡。

(南方周末記者黃金萍對本文亦有貢獻)

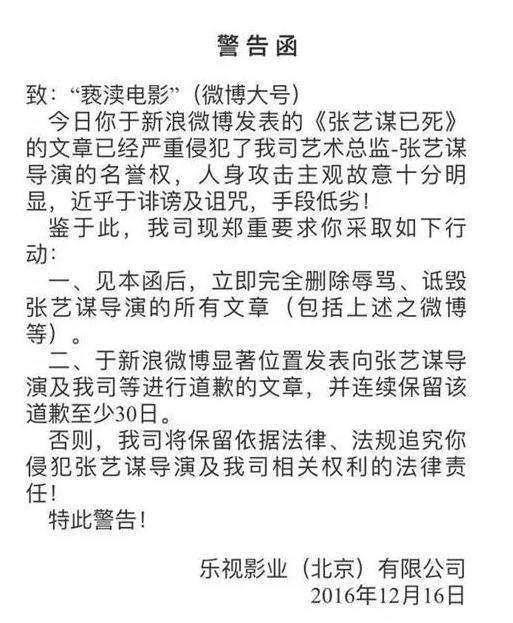

為了投資10億的《長城》,樂視手撕影評人!原來這背後有個23億的“賭局”

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2016-12-18/1062735.html每經影視記者 蓋源源

每經編輯 杜恒峰

《歸來》後時隔兩年,大導演張藝謀卷土重來,魔幻巨制《長城》來襲!這是一部體量極大的好萊塢工業電影,傳奇影業(萬達收購)、環球影業、中影、樂視影業等均有投資,制作成本超過10億元。自12月16日首映以來,《長城》在院線排片中呈壓倒性優勢,幾乎是同檔期華誼兄弟大片《羅曼蒂克消亡史》排片率的兩倍。

截至今天中午12點半,《長城》上映三天票房3.75億元,吸金速度堪稱現象級。然而,對《長城》影片的評價卻兩極分化,有的影評竟然惹怒了片方。樂視影業CEO張昭在《長城》首映當天,在微博上手撕兩位自媒體影評人,樂視影業甚至發出了警告函。

不就是影評人的影評?樂視影業為何如此憤怒?

一場影評引發的口水戰

《長城》上映首日,媒體、社交平臺就炸開了鍋。最受關註的莫過於樂視影業CEO張昭怒了!一天之內,張昭在微博手撕兩位自媒體影評人,其中包括在影評圈頗為有名的“毒舌電影”,這一切皆因影評人給了《長城》差評。

不僅如此,樂視影業還給新浪微博大V@褻瀆電影發去了警告函。

《長城》上映以來,口碑兩極分化,一些差評甚至將其批得體無完膚。豆瓣電影評分5.2分,時光網7.3分,其品質似乎難以讓眾多影迷滿意。針對負面評價,張藝謀方面也有些坐不住了。張藝謀的老婆陳婷也在微博上兩度為老公喊冤,“一個電影導演怎麽就人人得以誅之了?”

不過,盡管罵聲不絕於耳,《長城》在票房表現上仍是今年最為強勢的大片之一。提前點映4小時票房5000萬,首映半天破億元,到今天中午12點半,票房已經沖破3.75億元!

《長城》的票房對樂視影業至關重要,因為這是樂視影業今年沖業績最重要的砝碼之一。

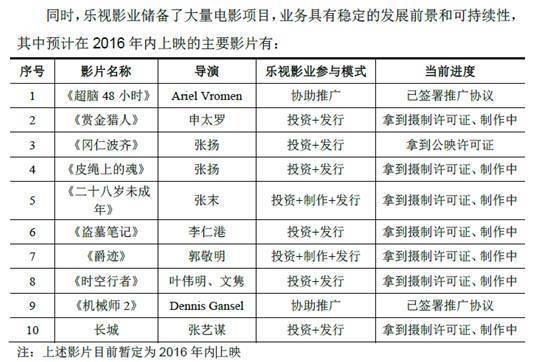

在樂視網收購樂視影業的預案中,曾披露樂視影業投資發行的2016年上映影片。

這其中,已經上映影片7部,實現票房25.25億元(註:《長城》按目前已有的3.75億元票房計算)。《盜墓筆記》、《爵跡》和《長城》是大片,也是獲取票房的關鍵。盡管《盜墓筆記》成為暑期檔惟一到10億的影片,按照中國電影票房分賬比例,片方可以分得約4億元。但是樂視影業並非《盜墓筆記》的主投方,截至2015年12月31日,樂視影業給《盜墓筆記》的預付款為4690萬元。

但國慶檔上映的《爵跡》,累計票房只有3.8億元,片方大概能分得1.5億元。但據坊間報道,這部影片制作成本就超過了1.5億元,而這種體量的電影宣發費用在3000萬~5000萬之間。因此媒體多認為樂視影業投資《爵跡》其實是虧損的。

今年,樂視影業必須指望《長城》了。這是一部全球分賬的大片,也是張藝謀首次嘗試全球商業大片。超過10億元的總投資,按照票房要三倍於成本才能回本的慣例,不計算宣發成本,這部影片全球票房需要達到30億元,而中國市場至關重要。

截至2015年12月31日,樂視影業披露的《長城》預付款為1.2億元。這差不多是總投資的10%。而樂視影業的確不是《長城》的主投方,主投是萬達收購的傳奇影業。

但是,在《爵跡》被曝虧本、《盜墓筆記》分成不高的背景下,樂視影業依賴《長城》票房也就不難理解。此外,對於樂視影業來說,《長城》並非只是票房數字,這同時是樂視影業綁定張藝謀之後在電影全球化生態方面的大膽嘗試。

根據樂視網之前公告,張藝謀擔任樂視影業的藝術總監,並擔任導演與樂視影業獨家合作拍攝不少於5部電影,樂視影業對上述合作電影及張藝謀自2013年5月17日起至樂視影業成功上市(IPO或被上市公司收購)之日起5年內擔任導演的所有影片擁有獨家優先投資權和獨家發行權。

一場23億的“豪賭”,一筆148億元的生意

在諸多電影票房的背後,實則是一場場驚心動魄的“賭局”,以及數十億甚至上百億計的大生意。在樂視影業身上,電影票房背後的財富謀局顯然更為宏大。

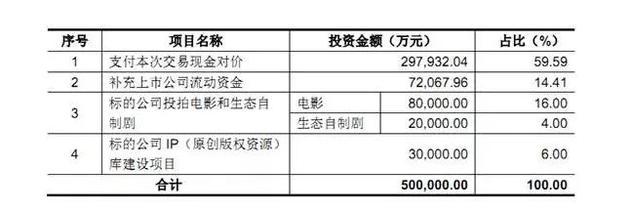

今年5月6日,樂視網公告,計劃以98億元的價格,收購樂視影業100%股權。值得註意的是,截至2015年12月31日,樂視影業的凈資產為21.08億元,只相當於其交易價的21%。

根據樂視網公告,樂視影業的評估增值率高達367%,“造成評估增值的主要原因是評估對象所具備的較強的盈利能力”。

不過,樂視影業“較強的盈利能力”並未體現在其歷史業績上。2014年和2015年,樂視影業歸母凈利潤分別虧損8.91億元、1.02億元;考慮到支付股份導致的巨額管理費支出,同期其扣非歸母凈利潤分別為6445萬元、1.3億元。

樂視影業高估值的關鍵保障因素在於一份業績承諾(業界通常稱之為“對賭協議”)——樂視控股、張昭、吉曉慶、樂普影天、樂正榮通承諾:2016~2018年,樂視影業歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益後的凈利潤分別不低於5.2億元、7.3億元、10.4億元。三年下來合計22.9億元。

樂視影業高估值的關鍵保障因素在於一份業績承諾(業界通常稱之為“對賭協議”)——樂視控股、張昭、吉曉慶、樂普影天、樂正榮通承諾:2016~2018年,樂視影業歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益後的凈利潤分別不低於5.2億元、7.3億元、10.4億元。三年下來合計22.9億元。

值得註意的是,張昭正是文章開始手撕《長城》影評人的樂視影業CEO,其持有樂視影業3.8291%的股份,以98億元的交易價計算,這些股份價值高達3.75億元。不過,如果樂視影業未能完成上述業績目標,則張昭需要進行相應補償。

每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者註意到,樂視影業註入上市公司樂視網還需要克服一個最為關鍵的障礙:樂視網的股價。

樂視影業賣價98億元,但其中只有30.4%(29.8億元)是現金支付,另外近七成(68.2億元)是以樂視網股價支付。即便是現金支付部分,樂視網依靠自有資金仍有難度,因為樂視網資金鏈一直處於緊繃狀態,截至去年年末其資產負債率高達77.53%,而傳媒業上市公司平均水平為36.34%。

為了解決資金短缺問題,樂視網決定募集50億元的配套資金,這讓樂視網此次重大資產重組實際上變成了一筆高達148億元(98億+50億)的巨額交易。樂視網對募集資金的安排是:29.8億元用於支付上述現金對價部分,7.2億元用於補充樂視網自身的流動資金。

支付樂視影業對價,樂視網給自己股份的價格是41.37元/股,這也可以看做樂視影業現有股東的入股價;樂視網募集配套資金的股價更高,為52.84元/股。樂視制定這樣的價格時(5月8日公告),樂視網股價還在58元一線;但在複牌後,樂視網股價整體趨勢朝下,最新股價只有35.80元。無論是樂視影業的股東還是準備參與樂視網定向增發的投資者,誰會願意以遠高於市場價的價格認購樂視股份?這對樂視無疑是一個重大考驗。

值得註意的是,據樂視最新公告:交易各方正就本次重大資產重組的估值定價進行探討,公司將在新的資產評估結果的基礎上與交易對方重新協商本次重組的交易價格,重新召開董事會審議本次重大資產重組事項,以該次董事會決議公告日作為發行股份的定價基準日。

這則公告透露出了兩個重要信息,一是樂視影業的估值要進行調整;二是定價基準日要進行調整——這意味著樂視網的發行價格有可能大幅降低。

調整發行價格的主動權掌握在樂視網自己手中,但調整樂視影業的估值則不然,因為樂視影業的股東,涵蓋的影視行業明星太廣,包括一線導演張藝謀、郭敬明,還有孫紅雷、黃曉明、李小璐、孫儷等當紅影星,而且,這些明星的入股價格一點也不低。

2015年9月29日,孫儷工作室出資2000萬元、孫紅雷2000萬元、李小璐出資500萬元、黃曉明出資500萬元認購樂視影業股份,以他們當時的入股價格計算,樂視影業的估值69.75億元。也就是說,無論樂視影業估值如何調整,都不太可能低於69.75億元的估值,不然這些明星如何賺錢?

雖然《長城》只是樂視影業眾多電影當中的一部,但在樂視整個集團資金鏈吃緊、急需盤活融資功能的敏感時刻,樂視的每一步必然是大家關註的焦點。如履薄冰,每一個重要環節都不能掉鏈子——這可能是對樂視目前狀態最好的寫照。

國產手機集體漲價:一場不得已而為之的賭局

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0227/161493.shtml

廠商們現在需要做的就是把路往回走,重新複盤之前的戰略,推倒回來。

本文由熱點微評(微信ID : redianweiping)授權i黑馬發布,作者:王新喜。

據悉,iPhone 8售價將超過1000美元,也就是接近6882元人民幣,成為迄今為止最貴的iPhone。但另一方面,小米、魅族、努比亞、樂視等許多國產手機都在紛紛調高售價。

與此同時,許多廠商逐漸減少或者砍掉了入門機型,今年手機漲價或成為大趨勢,短時間看來漲價趨勢會波及到多數廠商,短時間內並不會價格回落,有專家表示,未來還有漲價空間,但之所以要漲價,這背後原因比較複雜。

供應鏈資源短缺的問題已經被進一步放大

隨著很多中國手機廠商將產品線從中端向高端轉移,資源短缺的問題已經被進一步放大。從目前的趨勢來看,OLED面板的需求量會越來越大。

因為在2016年,三星的Note7,小米5、華為Mate9 Pro、vivo的Xplay 5等手機都采用了三星的OLED面板。屏幕將成為整部手機中頗為稀缺的剛性資源。

臺灣DigiTimes也指出,今年的OLED面板資源會非常短缺,除此之外,內存、LCD和光學傳感器等也將會很緊張,原因是華為、OPPO、vivo等國產手機廠商出貨量增大,從而造成需求上漲。

臺灣某內存大廠總裁指出,因為全球供應短缺,DRAM內存的價格會在2017年上半年持續快速增長。

DRAMeXchange集邦科技送出的最新統計稱,DRAM協議價來到了18個月以來的新高。據悉,4Gb DDR4存儲芯片的協議價已經上升到了3.347美元,比去年底漲了18%。

另一方面是,OLED屏幕。有數據指出,當前OLED手機占比達13% ,2017年看漲飆到25%。筆者此前撰文指出,手機要漲價走高端,上OLED屏幕應該是沒有條件創造條件也要上的一個標配。

而目前蘋果三星又幾乎壟斷了OLED屏幕的產能,高通最新的驍龍835處理器、索尼的傳感器等,也會給大廠優先。很多廠商又要上,那麽這類稀缺的元器件價格上漲也就成為必然了。

另外在屏幕之外,國產手機廠商的諸多元器件依然並沒有擺脫依賴進口的窘境,制造業包括手機供應鏈上的人力成本也在上漲、人民幣相較美元貶值的影響導致消費者國內商品需求更大。

加之特朗普上臺之後,中美之間的關稅政策可能會發生巨大變化、國產手機廠商在引進以美元為結算單位的元器件時需要付出更多的成本,這樣的刺激下也會出現漲價的情況。

總體而言,從元器件成本到美元匯率波動,從供需關系變化到消費者需求變化到等外部客觀原因都在推動手機的漲價潮。

不過另一方面,手機供應商不太看好未來的手機市場增長空間,對於擴充產能持比較謹慎態度,導致產能需求沒有被完全釋放出來也是部分原因,去年底智能電視行業出現漲價潮,當前數碼家電產品都在漲價,原因也可能與此類似。

廠商們心照不宣的默契:不要成為下一個被拋棄的性價比廠商

但外部客觀因素可能並不能主導行業集體漲價行為,更多是內因的驅動,而內因來自於廠商們的一種心照不宣的默契與戰略變化。

我們知道,小米已經在走下坡路,小米的標簽是性價比與屌絲經濟,這幾乎已經深入人心,無論小米從價格定位品牌上如何調整,幾乎難以扭轉大眾對它的定性與刻板印象,畢竟無論是對人還是對產品,人們的第一印象總是難以被改變,人心就是這麽頑固。

之所以要普遍調整售價,是因為沒有廠商希望自己在大眾心目中被定格為一家低端廠商品牌,成為下一個被拋棄的性價比的廠商,標簽貼上了就很難撕掉。某種程度上,在消費升級與逼格經濟的大趨勢下,貼著“屌絲經濟”的廠商很可能著意味著前景不妙,甚至步入到手機鄙視鏈的下遊。

總的來說,國產品牌這兩年雖然產品越做越好,品質的提升也是有目共睹,本質上是有一定的溢價能力,但由於大眾與消費者對國產產品定性的關系,國產手機廠商再不改變品牌形象,恐怕很難再上的去。

360手機總裁李開新日前就指出,成本漲價不一定要轉嫁給消費者,手機廠商可以通過內部調控來讓消費者花更少的錢買到更好的產品。

之所以集體漲價,是因為國產手機要逐步去屌絲化。手機行業出現“漲價潮”在元器件成本上漲和匯率波動的外因之外,廠商們對自身開始重新品牌定位,要盡量與屌絲經濟與性價比脫離幹系,沒有歷史包袱才能更好的沖擊中高端市場。

頭部廠商對其他廠商品牌的上升時能形成了壓制

另一方面,國內華為、OPPO、vivo銷量上行,目前媒體到大眾的關註度基本也多數集中於這三家,在這三家之外,包括小米、努比亞等在內的許多廠商非常被動,它們事實上是很焦慮的。

因為品牌溢價與中高端銷量越來越集中於這幾家頭部廠商,對其他廠商的品牌上升勢能形成了壓制。

當下廠商都在打存量用戶的換機需求,用戶換機會選擇越換越好,因此,相對來說,整個大盤雖然銷量趨緩,但對於品牌形象較好、稀缺的用戶青睞的國產旗艦機型,卻在走向供不應求,供求關系也在驅動其價格上漲。

另一方面,許多慢慢小型或者曾經輝煌如今沒存在感的廠商的中高端市場份額空出來之後,需要有廠商去填補,比如類似HTC等勢頭下行廠商空出來的市場份額與潛在銷量必然要被國產廠商消化,但部分廠商將從淡出人們視野之後逐步退場,而增速強勁的廠商可能會進一步占據更大的市場份額,品牌開始集中化。

一定程度上,一旦消費者選擇越來越集中於幾家廠商的情況下,也意味著這幾家廠商有了更大的話語權與中高端潛在用戶群。

都在發力線下,借機漲價要給線下渠道預留利潤空間

國產手機與蘋果呈現出來的勢頭走向是,蘋果品牌效應正在下行,而國產頭部廠商正在上行。智能手機發展到今天,在產品本身的硬功夫之外,所謂的屌絲經濟、粉絲經濟、情懷牌與撕逼罵戰、線上線下花式營銷用戶早已司空見慣,這些已經很難打動用戶。

要沖擊高端,技術研發、渠道布局、廣告營銷等等這些方面的投入,都不可少,因此當前的許多原本以線上為主的國產手機都在學習OV集體發力線下打造實體店體系。

雷軍早前定下的“小目標”是未來3年在中國布局1000家“小米之家”,華為早前也定下了在全球新開15000家華為零售店的目標等等,這導致許多廠商的實體店運營成本、研發成本、線下渠道成本、營銷成本等都在上漲。

所以包括小米華為在內的所有廠商如今都在發力線下廣告營銷,當然也有技術研發的投入,總體上投入越來越大,當利潤只能簡單的依賴硬件時,手機漲價就成了一場不得已而為之的賭局。

有廠商的線下渠道商表示,還是要給線下渠道留有一定的利潤空間,這次借機漲價可能也是考慮了這個因素。

小米的下滑讓所有廠商看清了生態戰略的現實:漲價是一場無奈的賭局

過去手機廠商紛紛走低價戰略,想的是一個手機用戶對應著一個潛在的軟件付費用戶,有一天能夠通過最大化的占據擴展用戶群,進而依賴更好的移動生態布局以及賬號體系捆綁軟件或增值服務盈利,補貼硬件的不賺錢。

但現在終於認清,因為目前真正能夠做到持續性的依賴軟件服務賺錢並且營收勢頭越來越好的,還是只有蘋果。因為廠商們沒有辦法在軟件層面構建封閉生態體系與黏性,沈澱用戶並且驅動軟件層面上的營收。

另一方面,據CanaccordGenuity日前發布的一份數據顯示,2016年第四季度,蘋果攫取了智能手機市場92%的利潤,蘋果通過軟硬件兩方面的高額營收已經將智能手機的紅利幾乎吸幹了。

國產手機廠商已經沒有太多時間來圓自己所謂軟硬件商業模式,因此意識到規劃好產品體系、渠道體系、供應鏈戰略等才是最終驅動手機高端戰略的基礎。

經過資本寒冬以及市場飽和之後,小米的下滑讓所有廠商看清,依賴硬件升級走性價比低價走銷量依賴軟件賺錢補貼硬件這條路基本走不通了,現在要做的就是把路往回走,重新複盤之前的戰略,推倒重來。

另外,部分小型互聯網手機品牌從市場上消失,許多國產品牌也紛紛主動放棄機海戰略,與此同時,各大廠商的新品推出時間變慢,機型收縮,中低端的機型需求被市場壓制了,而用戶更多是被迫向高端轉移。

對於許多低端廠商來說,漲價是原因是因為本來就虧損,企業現金流不足,漲價只不過考慮的是不能讓2017年虧損再加重。去年IHS Technology研究總監王陽表示,好幾個大的手機廠商都虧得厲害, 2017年越虧越多,挺不住的就得倒掉。

面對年複一年蘋果在不斷蠶食掉手機行業絕大部分利潤,而手機市場正在越來越飽和,廠商們事實上比之前更為焦慮,也更為無奈。

無論是給線下渠道預留利潤空間還是填補虧損的漏洞,與其說集體漲價是一種順勢而為的集體戰略,但背後更多是一種不得已而為之的賭局與無奈。

匿名用戶

匿名用戶

巴菲特的賭局

巴菲特老爺子又出年報了。一如既往近乎冷酷地自我剖析,一如既往對各個部門CEO極盡贊美之詞,一如既往真實地展示了伯克希爾這部強大的賺錢機器。

今年的不同之處在於對2005年的賭局回顧。2005年,巴菲特提出以標準普爾500指數基金和任意收取高管理費的五只對沖基金的總體回報進行比較,以十年為期限,賭註50萬美金。條件開出後,華爾街一片寂靜。後來真有一位老兄出來應戰。光陰似箭,在過去的九年中,標準普爾基金回報為年化7.1%,五只對沖基金的回報為年化2.2%。這其中還包括了2008年百年一遇的金融危機。巴菲特的勝利已無任何懸念。

為什麽“聰明”的基金經理跑不過指數?基金經理是否有存在的價值。以下是我的愚見。

首先,基金經理跑不過指數的一個明顯原因是自以為聰明的基金經理收取了昂貴的管理費。這是巴老爺子在年報中批判的重點。這里不再贅述。

但實際上,基金經理和指數的競賽並不像看上去那麽容易。如果說指數代表市場平均回報,那麽基金本身就是市場的主體。美國市場大部分的資金是由專業基金經理管理的。基金經理跑不過市場,類似於班級長跑比賽中大部分人跑不過平均速度。如果是班里有幾個長跑健將,而其他人水平相近,情況更是如此。

賽富基金資深合夥人羊東

其次,在紀律性方面,大多數基金經理更不會優於指數。指數成份股的選擇是一個機械和被動的過程。夕陽企業會被無情地從指數中剔除,而頗具規模的新企業會被逐漸加入到指數中。而這一機械過程看似簡單,其實很容易篩選出穩定和具有活力的企業。也就是說機械並不意味著愚蠢。而對於如何管住閑不住的手,指數基金更是有天然的優勢。這種不折騰的優勢,長期來講會被放大得很明顯。

而基金經理的折騰在很多情況也是身不由己。這種身不由己主要出於兩個原因。一方面,這涉及到巴老提出的另一個關鍵概念,機構強迫癥(institution imperative )。在很多情況下,出於第三方質疑與自身心理壓力,基金經理會不得已追隨市場熱點與行業風口。貪婪的時候恐懼,在執行的時候相當於酒局最熱鬧的時候起身離開,隔著玻璃看里邊的人對酒當歌。恐懼的時候貪婪,同樣相當於在曲終人散,一片狼藉時入席。如果喧鬧的酒局風光依然無限,或者蕭瑟的局面看不到盡頭,而這時公眾詢問你的遠見何在,或者質疑你為什麽要跳入火坑時,絕大多數的基金經理都會把紀律性放在一邊,選擇好漢不吃眼前虧。這只是機構強迫癥這一概念在基金行業的具體體現。

身不由己的另一個原因涉及到一個更哲學化的問題,人在多大程度上是主動的?如果絕大多數的基金經理都接受相同的教育,分析相同的資料,采取相同的投資方式,做出類似的決策,而同時聲稱自己是在進行主動投資,那麽這種主動性到底在多大程度上有意義?這會不會如愛因斯坦所說,希望通過同樣的思路得到不同的結果。

最後,有一批對沖基金所參加的可能是一種不同的競賽:量化投資。最近剛看完巴菲特合夥人芒格推薦的一本量化投資先驅的自傳《A man for all markets》。在量化投資領域,先驅和高手的回報是非常驚人的。但隨著聰明人的湧入,絕大多數量化投資的回報必然趨於平庸。而這種量化投資的平庸回報是否能夠勝過代表實體經濟發展的指數回報,是一個值得探討的問題,至少目前看上去並不樂觀。

結合以上原因,在美國市場中專業基金經理打不過市場其實是一個比較自然的結果。但打不過指數並不意味著專業選手不如普通散戶。這就像運動會中大部分專業選手無法拿到獎牌,並不代表專業選手的水平可以等同於社區比賽。資本市場的根本功能之一是提高資金的分配和使用效率,而專業選手的全面參與對於效率的提高會產生至關重要的影響。中國資本市場正走在專業化的道路上,而巴菲特老爺子對於已經實現專業化的美國市場的批評,對於準備入市的中國投資者是個預先的提醒,同時可以幫助我們更好地形成自己的專業化資本市場。

(作者羊東,賽富基金資深合夥人)

共享單車的賭局:滴滴的隱憂與焦慮

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0309/161768.shtml

共享單車與專車,它們面對的用戶群與用戶通勤需求是一樣的。

本文由熱點微評(微信ID: redianweiping)授權i黑馬發布,作者王新喜。

共享單車現在火了,成了投資人追捧的風口,筆者此前已經分析了共享單車的模式就是被資本逼迫著走向了一個無聊的場景:瘋狂融資——造車——投放——再融資——再造車——再投放的死循環的競爭模式之中,這種模式的本質只不過是陷入到西西弗斯不斷推著石頭上山的困境之中。隨著規模的擴大,會陷入到重資產模式的惡性循環之中。

但對資本市場來看,共享單車的這個模式和滴滴太像,盡管當前共享單車的本質還是租賃單車。但資本市場在沒有更好的移動互聯網項目可以投的情況下,至少它看起來像是個不能錯失的爆款與市場機遇。

因此,不管能不能賺錢,盡管不斷燒錢造車帶來上的成本投入上困境,能不能成都得賭一把。共享單車熱潮的興起,包括摩拜單車、ofo 兩家公司融資一路走高就是這個原因。

不過從另一方面來看,資本捧起了滴滴之後,轉而再投向了共享單車,正是因為模式有點像,所以共享單車就是投資人下的一個賭局,如果這次下註能成,那麽可能就會給滴滴帶來一定的沖擊。

共享單車與專車,它們面對的用戶群與用戶通勤需求是一樣的

眾所周知,滴滴定位的是出行市場網約車平臺,共享單車定位的是短途出行。而且從當前來看,都是解決上下班通勤的剛需。

早前企鵝智酷的報告指出,地鐵站/車站與目的地之間的通勤是用戶使用共享單車頻率最高的出行場景,61.3%的用戶單次騎行距離在三千米以內。根據上海體育學院於去年發布的《自行車運動產業發展報告》顯示,全國騎行愛好者僅 600 萬人。從人口基數上來看,通勤市場目前要大於運動市場。

因此,共享單車與專車,它們面對的用戶群與用戶通勤需求是一樣的,所不同的是長途和短途的差別。用戶選擇滴滴,是因為滴滴能作為公交、地鐵、出租車之外的一種補充。

之所以說補充,是因為當普通用戶在前面三種出行方式沒有太大的困難或者非高峰期打的揮手即停非常便利的情況下,一般會選擇前者,在高峰期打不到出租車、公交地鐵擁擠的情況下,會選擇呼叫網約車。

但當前用戶使用單車的需求也是一樣的,所不同的是,部分用戶會在前面幾種出行方式都遭遇困境的情況下,即在高峰期打不到出租車、公交地鐵擁擠的情況下,或者專車在高峰期加價或者打不到專車的情況下不得已選擇共享單車。

但當前的共享單車有一個問題是,單車用戶目前的最大痛點是想騎車的時候周圍沒有,占55.2%。

從單價到市場容量兩者不在同一層次,但單車正在搶網約車的用戶群

所以我們看到,當前摩拜ofo等共享單車都在瘋狂投入造車大戰,如果按照現在的進度,即此前有數據顯示出當前整體市場上共享單車給自行車行業帶來了200萬輛/月的需求,也就是說每年產出1200萬輛共享單車。

如果按照這個趨勢發展下去,至少在北上廣深四大一線城市,在一到2年內共享單車覆蓋率與投放量會逐漸飽和,未來單車出行最大痛點可能會逐步得到解決。那麽在這個時候,可能就到了共享單車與滴滴暗戰,搶奪短途隨機需求的存量用戶的時候了。

並且根據此前第三方數據研究機構比達咨詢日前發布的《2016中國共享單車市場研究報告》指出,預計2017年共享單車市場用戶規模將繼續保持大幅增長,年底將達5000萬用戶規模。

我們知道,早在去年年底春節前後,滴滴打車的“高峰加價”遭遇人們瘋狂吐槽與投訴。不少消費者投訴,在春節之前的非高峰時段,也很難打到車或者需要不斷加價才能打到車。

而我們知道,高峰加價事實上也是滴滴在平臺補貼消失的情況下,司機高峰期上路動力不足或者說針對短途乘客接單動力不足,平臺對司機端掌控力趨弱的體現,而相信不少市民也能體會高峰期出租車司機拒載的情況,共享單車也恰恰在這個時候肆意生長不斷圈占用戶,顯然也是匹配了這部分用戶的出行需求。

相對於市場容量來看,滴滴的市場容量是億級別的,早在去年5月,滴滴就透露有3億多註冊用戶和1400萬司機。而共享單車的市場容量大概在7000萬左右(註:城鎮人口中每百戶居民擁有65輛自行車,滲透率為65%。假設無自行車居民中,其中一半有使用共享單車出行的需求,估算大概用戶規模總量在7000萬左右。)

其次,兩者的現金流不同。滴滴客單價是10元級別,而共享單車則是0.5元級別。從單價到市場容量兩者不在同一層次,但面對的用戶群是一樣的。

在當前大量o2o項目遇冷的情況下,共享單車卻在資本寒冬中逆勢走紅,某種程度上說明,城市公共交通的建設乃至網約車的發展,仍然沒有滿足人們多樣化的出行需求,或者說,共享單車在短途出行這一細分領域的優勢已經在蠶食原本屬於滴滴的用戶群。

滴滴選擇投資ofo,一方面可能也在於自身對於共享單車迅速爆紅而產生的焦慮,並借助投資以規避風險,防止在出行領域有兩個強勁對手來瓜分自己的市場份額。

另一方面,滴滴可以通過投資ofo來擴充自身的出行品類版圖,覆蓋到滴滴還未涉足的單車領域。

從當前來看,相對比摩拜ofo,滴滴更像共享經濟,當前的共享單車還是租賃經濟,但共享經濟與租賃經濟都需要形成規模效應與網絡效應,以更加性價比的方式才能更好的維持用戶的活躍度與穩定性,否則就是此消彼長的關系。

比如在共享單車層面,你要求存299,我只要存99就更能更吸引用戶轉移,但一方的車多,找車更方便可能就會弱化押金上的性價比吸引力,因此雙方都在補貼上與車輛投入上展開肉搏大戰。

理論上,這依然在依賴商業模式上的競爭缺乏技術等其他方面的競爭壁壘來構成自身的核心優勢。

滴滴要解決的,是更好的解決高峰出行,而非人為劃分三公里的界限

相對來說,單車比專車更具性價比,而且一旦在車輛投入上達到市場所需的容量,也容易形成用戶習慣與規模效應。

而規模效應起來之後,前面提到,由於租賃單車與滴滴等網約車平臺所面對的是幾乎是一致的用戶群體(上下班通勤上班族與學生),它的市場用戶需求是一致的(高峰期打不到車、公交地鐵過於擁堵)、唯一不一致的是長途與短途上的區別。

如果說專車市場並沒有解決高峰期用更加性價比的價格解決打車的難題,那麽這其中的一波用戶規模效應可能就會倒向單車。

ofo和滴滴的投資方經緯創始管理合夥人徐傳陞曾經表示,“滴滴一直在思考最後三公里的解決方案,因為專車和出租車實際上是三公里距離外的”。

但事實上,用戶對於三公里之內的短距離同樣有快速抵達目的地的需求,對於用戶的高峰出行剛需來說,3公里之內,同樣是專車和出租車的覆蓋人群用戶。因此,滴滴要解決的,是更好的解決高峰出行,而非人為劃分三公里的界限,區分專車用戶與單車用戶的邊界。

另一方面,滴滴如果因為在用戶穩定與活躍度上下降,分攤到單個司機的平均收入下降,也可能導致司機的活躍度下降,進而影響到滴滴平臺的規模效應與網絡效應。

所以說,由於滴滴與共享單車定位於同一市場用戶群體與市場需求,需要依賴用戶規模效應來維持運轉,單車與網約車,其中任何一方的活躍度上升會影響到另一方的用戶規模效應與用戶群的穩定性。

從目前來看,摩拜ofo進入北上廣深後的日均活躍用戶增長非常明顯。在一線城市之外,二三四線城市的的共享單車的確還沒遠遠沒有達到容量飽和的狀態,所以我們看到在摩拜ofo從北京上海城市切入之外,包括 Bluegogo、永安行之內的共享單車項目開始從深圳、成都等城市入手投入大量單車。

滴滴的隱憂

而這在未來對滴滴可能構成某種隱憂。企鵝智酷的數據顯示有48.7%的消費者在使用單車之後短途出行頻率增加,體現出共享單車對於消費者主動的短途出行有明顯的刺激作用。

那麽這能否說明,在沒有共享單車出現之前,它們中許多人原本會是屬於滴滴的用戶呢?

這也是滴滴投資ofo彌補其現有業務的缺口的重要原因。滴滴雖然可以通過資本註入將ofo納入到平臺出行的品類之中,但本身不掙錢的共享單車如何與滴滴建立分成雙向盈利模式又是一個難題以及ofo未來如果持續壯大可能並非滴滴所能完全掌控的,況且,另一個影響因素在於,騰訊此次選擇站在了滴滴的對立面投了摩拜。

盡管如此,在當前的城市環境下,自行車也只能是出行市場的補充而不會是主流,平安證券研報此前指出,粗略估算共享單車的市場空間大概在120億元至200億元,這個市場空間說大不大說小不小,當前單車的市場蛋糕與容量很難對滴滴的體量造成巨大的沖擊,這決定了資本大力押註背後的泡沫危機。

馬化騰不久前表達了他的焦慮,就是技術的進步才有可能保持戰略方面的制高點,否則當下一個趨勢浪潮來的時候,能不能做得成在於你能否掌握技術。

這對應到當前的出行市場亦然。無論是租賃單車還是共享專車,從本質上來看都是商業模式上的競爭與比拼,所以需要不斷投入補貼與車輛來圈用戶。

但如果能夠從商業模式的維度跳出來,在商業模式沒有建立壁壘的情況下,其中一方以更先進的技術來改善用戶體驗,這個可能才更容易形成競爭壁壘。

共享單車未來顛覆效應決定於當前的單車租賃公司能否找到更好的盈利模式化解未來持續投放車輛所帶來的成本與現金流、資金鏈危機,能否通過商業模式與更好的技術結合起來建立壁壘,真正發揮閑置資源分享使用、滿足公眾利益、社會效益最大化的作用。

而以滴滴為主的網約車的隱憂卻在於當前網約車司機有錢賺,市民出行性價比高的紅利風口正在過去,而用戶短途出行對於共享單車的習慣性選擇與用戶的跟風從眾效應正在形成,加之共享單車由於市場熱度帶來的網絡效應、規模效應以及入口效應也會對滴滴帶來一定程度的影響。

這也是投資人不斷下註推著走的一個賭局,這個影響說大不大說小不小,但它的這種用戶入口效應與規模效應也可以視為在蠶食與瓜分原本屬於滴滴的用戶群、市場份額甚至盈利規模,滴滴應該對此感到焦慮並有所改變與行動。

匿名用戶

匿名用戶

美國賭局將東芝拖下深淵

來源: http://www.infzm.com/content/123649

當地時間2017年3月14日,日本東京,東芝公司召開新聞發布會。這是東芝第二次尋求推遲其第三季度財報的公布日期。圖為東芝株式會社社長綱川智。(視覺中國/圖)

(本文首發於2017年3月23日《南方周末》)

生意來了,不過似乎還不勞83歲的哈維·米勒親自出馬。

從1969年首次踏進位於紐約第五大道和第59街拐角處的通用汽車大廈,這個哥倫比亞大學法學院的高材生就發現,《聯邦破產法》的第七章和第十一章實在是個好東西。無論選擇立即清盤還是破產保護,對一個律師而言都意味著名利雙收。

作為名列全美前三威嘉律師事務所的首席破產律師,米勒的業績簿上有著一連串名頭響亮的客戶,包括東方航空、梅西百貨、環球電訊、德士古和德崇證券。當然,還有兩家公司不得不提,那就是曾有著158年歷史躋身華爾街四大投行的雷曼兄弟,以及米勒服務的律所總部所在那棟50層大樓的冠名者——通用汽車。它們是2008年全球金融危機中最著名的祭品,只不過前者屍骨無存,而後者得以涅槃再生。

無論哪種結局其實並不重要,2.09億美元和2.3億美元的律師費才是關鍵所在。到了耄耋之年的老米勒對興亡更替有自己的定見,就像通用汽車大廈的主人早已從唐納德·特朗普換成了來自中國的張欣潘石屹家族,沒有什麽會永垂不朽。

所以當西屋電氣公司出現在客戶名單時,哈維·米勒只會淡定地先派幾位實習律師下樓,穿過那永遠匯集東西方面孔躁動的蘋果旗艦店,從紐約飛趟匹茲堡。1886年成立如何?建立全美從第一座交流發電廠到第一座商用核電站又如何?反正每人每小時650至1000美元的計費不能少,650美元一天的酒店不能少。

能讓老人多少有些高興的,是又要和Alix Partners這家重組顧問公司聯手了,8年前在通用汽車一案中,兩家機構孟不離焦,幹了一票大的。

12600公里之外,東京都港區芝浦一丁目一番一號,東芝總部大廈,綱川智正焦慮地關註著這一切。這位在東芝株式會社社長席位上才坐了近50天的掌門人,很清楚美國佬開出的支票上會有多少零,甚至,將東芝這家有著142年歷史的公司拖下萬丈深淵的始作俑者,也正是太平洋東岸那些衣冠楚楚的家夥們。

可怕事件的承擔者,他的前任,同時也曾擔任過美國西屋電器社長一職的誌賀重範,已在2017年情人節當天引咎辭職。而東芝2016年四季度財報則繼2月14日之後又於3月14日宣布延遲,關東財務局已經很給有著18萬員工的東芝留了情面——4月11日,握有西屋77%股權的東芝必須拿出獲得審計機構認可的報告。

61億美元?62億美元?63億美元?華爾街日報、路透社、彭博通訊社對於東芝面臨的實際損失口徑不一。但毫無疑問,明確這個數字只是會計報表的需要,將西屋導入破產保護程序,從東芝的報表中剔除,出售絕大多數乃至全部所持西屋股份——如果有人願意接盤,板上釘釘。

這不過只是斷尾,至於求生之道,則只能依賴於繼續出售核心資產。在2015年爆出之前長達7年的假賬事件——虛增收入高達2248億日元,為同期稅前利潤的三成之後,外界本以為東芝集團已然利空出盡。

盡管有關西屋電氣在核事業上虧損加大的傳聞一直不絕如縷,但沒有人意識到這個虧空足以殺死一條恐龍。而將家電業務在內已不具備全球競爭力的子集團出售給中國美的等域外企業,將醫療設備公司58億美元轉讓給本國的佳能集團,都被視為在商業上和政治上漂亮且正確的本壘打。受此影響,在2016年12月26日之前,東芝股票曾大漲70%成為同期表現第二佳企業。

現在看來,每一個噩夢到來之前都會贈送一段美夢。股價重挫60%不說,之前的去蕪存精已變得於事無補,東芝必須把能賣的全賣了,包括占據全球閃存市場僅次於三星達到10%份額的芯片業務。

壓箱底的自然留在最後。

交出報表,出售明珠,這是東芝確保自身股票不會因資不抵債被東交所徹底下市的唯一機會。可即便如此,一板市場註定“撒喲娜娜”,能蝸居在中小型企業為主的二板市場就算撿到了幸福的黃手帕。

十年前,東芝花54億美元拿下核電鼻祖西屋電氣時所謂“二十年後見分曉”的大膽預言,為何僅一半時間就夭折了?2015年由西屋只花費2.29億美元收購的芝加哥橋梁鋼鐵公司核業務,怎麽就成了黑洞?

綜觀東芝歷史,有兩個特征異常醒目。

其一當然是創新意識。日本的第一臺感應電動機,第一只雙燈絲電燈泡,第一批電飯煲,第一批集成電路彩電,乃至全球第一臺筆記本電腦,均出自該公司。

其二便是冒險精神。比如在上世紀八十年代早期繞開《巴統協議》,私自出售給蘇聯價值2000萬美元的五軸聯動極控銑床,幫助後者的核潛艇在靜音效果上取得長遠發展。最終兩名資深經理因事情敗露而遭逮捕。

還是在同期,另一次冒險則取得巨大成功。是時,進入東芝僅8年時間的西田厚聰被派駐美國洛杉磯,希望打開臺式電腦市場。在遭遇IBM公司強勢阻擊後,西田以立軍令狀方式強行推廣每臺重達4.1公斤的所謂便攜式電腦。沒錯,這個叫“T1100”的笨家夥開創了筆記本電腦時代,而西田本人在2005年成為東芝一把手。

也正是由西田拍板,東芝在次年取得了西屋電氣77%控股權。這宗在日本國內被批評為“失去理智”的並購,導致東芝股票一時大幅下挫。

1999年以12億美元鯨吞西屋的英國核燃料公司,初始報價僅為18億美元。最終,包括東芝、美國GE聯合體、美國紹爾集團以及日本三菱與華盛頓投資公司聯合體進入收購短名單。

值得註意的是,東芝分別以獨立公司和GE聯合體成員的雙重身份亮相,而日本丸紅株式會社則允諾在東芝拿下51%股權後願意註資取得另外16%股權。在一番激烈的競價後,一個奇特現象出現,GE與東芝聯合體開價35億美元,而東芝一家則報價41.5億美元,待丸紅宣布退出後更大包大攬直接標價54億美元。

可想而知,7年450%收益,英國東家滿載而歸,而美方政府層面批準此宗跨國並購開出的條件是,基於技術不能外泄原因,東芝不能幹預西屋的具體運作。很簡單,當個便宜的甩手掌櫃便是。這也為十年後東芝對於63億美元巨額虧損後知後覺埋下了伏筆。

買的沒有賣的精。1979年3月美國賓州三英里島核電站出現嚴重事故後,在與GE的對抗中落於下風的西屋事實上已很難在本土拓展市場。那麽,這筆冤大頭式交易是如何達成的?

請君入甕就靠三條錦囊:一、日本對於通吃全球核電市場的強烈雄心。在東芝拿下西屋的同時,日立與GE、三菱與法國阿海琺公司也已構成聯盟體。某種程度上,是時全球三大核電利益集團中,日本悉數插足。政府鼓勵、企業積極,底牌天下皆知。二、西屋方面不斷為自己的AP1000第三代壓水堆技術造勢鼓呼,以至僅擁有沸水堆技術的日本心動不已。三、也是最關鍵一條,2003年之後,中國數個即將上馬的核電項目為西屋公司開出了可能的“路條”。

在東芝看來,雖然以2005年西屋1.53億美元利潤計,整個收購相當於開出了35倍市盈率,但利用西屋技術進軍全球最廣闊的單一核電市場——中國,從而在2025年至2030年間稱霸全球核電市場,這才是高貴險中求。

遺憾的是,西田厚聰和他的繼任們難以料到,西屋的第三代壓水堆技術只是紙面先進,而在實際推廣中跑冒滴漏問題不斷;同時,2011年福島核泄漏事件後,全球核電市場迅速轉入低谷,而唯一率先複蘇的中國市場,對於自主知識產權的重視度達到空前。而日前中國核工業集團公司與中國核工業建投集團公司的戰略重組,無疑表明中國繼高鐵之後希望握緊拳頭在核電全球版圖上取得舉足輕重發言權。

當然,東芝的領導人更不會料到,2015年末西屋的美國管理層在芝加哥一次小小的收購,卻因利用會計手段欺瞞,隱藏了逾60億美元的債務黑洞。

而這一切,需要母集團東芝一力承擔。

芝加哥曾是西屋揚名立萬之所。1886公司成立之年,恰是由西屋安裝的25萬只燈泡點亮了芝加哥世博會的天空。現在,留給西屋和它日本主人的,卻只有無盡黑暗。

一旦實施破產重組並出售大額股權,那麽誰會是下一個東家?有消息稱,控制韓國90%電力市場的韓國電力公社很有興趣。

與此同時,挽救東芝的最後的希望,即其標出100億至173億美元市場價值的閃存芯片業務,同樣面臨幾難局面。

面對中國半導體產業的急速崛起,東芝已明確表示不會向中資開放股權大門,包括頗有誠意臺資背景的臺積電和富士康,其也不甚放心。放盤給韓國SK旗下海力士公司?且不說其30億美元的現金存底著實單薄,日韓在半導體產業話語權爭奪上多年心結也是一大障礙。售予同樣有心的美資集團?但整個事件不正由此引發?何況,捏住東芝財務短處的後者難免不會在價格談判上占上風。

就在哈維·米勒走進通用汽車大廈,開啟自己作為破產律師絢爛職業人生的1969年的10月,日本動畫片《海螺小姐》每周日晚6點半開始準時與觀眾見面。而這部打敗美國《辛普森一家》成為世界上最長壽的動畫片,不只擁有遠高於櫻桃小丸子、名偵探柯南、海賊王的平均收視率,更重要的,從它一面世,東芝便是其冠名主贊助商。即便在2017年這個焦頭爛額的春天,即便財務上已捉襟見肘四面漏風,東芝仍在第49份年度廣告單上簽下了字。

在日本,每至《海螺小姐》收視率上升時,東證股價指數就會出現下跌,故有好事者稱為“海螺現象”。而日本人也把《海螺小姐》播放結束,喻為“美好時光就此終結”。

現在沒有人知道,動畫中的女主角河豚田海螺能否迎來五十歲的天命之年;Toshiba Toshiba,東芝是否還有自己的新時代。

格力最豪分紅108億 董明珠雷軍賭局明年分曉;樂視致新總裁梁軍將任樂視網總裁;新浪UC宣布關停... | 黑馬早報

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0427/162843.shtml

格力電器:一個屬於董明珠的商業帝國!

這兩天,一篇文章《我是範雨素》刷爆朋友圈,因撰寫的文章能“直擊心臟”,44歲的北京月嫂範雨素一夜間成了網紅。有網友評論:她可貴,貴在作為底層生活的肇事者,把親歷了人間的血色濺射於你我眼前。靜靜覺得,藝術家和民工應該是平等的,勞動人民最偉大!恩,今天的靜靜依然正能量,吼吼~~

早安,艾瑞巴蒂,一起來看今天的早報。

頭條:董明珠的商業帝國

格力史上最豪分紅108億 董明珠將獲近八千萬

據報道,格力電器擬以 6,015,730,878 為基數,向全體股東每10股派18元(含稅)。按照公司總股本60.16億股計算,此次格力電器的總分紅額高達108.28億元,分紅金額創出歷史新高。董明珠持有4431.85萬股,不考慮稅收因素,此次董明珠可獲得7977萬元的分紅。

格力市值三月增600億 董明珠與雷軍賭局明年分曉

《證券日報》統計數據發現,格力電器自今年年初就呈現上漲趨勢,其股價從今年1月13日的24.16元上漲到新高34.18元,漲幅高達41%,三個月市值增長近600億元。格力電器董事長兼總裁董明珠在上交會開幕論壇上,談及和雷軍的10億的大賭局,董明珠笑稱:“明年就要見分曉了,沒問題!”

@pico:女強人,中國有些企業家真該學學人家

@最好的自己:厲害了,我的董大姐!

@月亮河點評:誠信對待股東,做個有良心的企業家,才能引領未來!

@羅厚旺:這才是做企業的,不分紅的都是假上市公司

@我堅信所以我:格力真是中國股市的一股清流,業績好,高分紅,成長預期強…

@優優Daddy:這才是良心企業,上市公司的真諦所在!從不分紅、卻老增發的老千股們臉紅不?

@濰坊杠子頭:不得不說董小姐的確有兩把刷子

國內新聞

2、傳滴滴新一輪融資超50億 估值破500億美元

4月26日晚間,有知情人士向藍鯨TMT獨家透露,滴滴出行即將完成一輪額度在50到60億美元之間的巨額融資,公司估值也將因此突破500億美元。上述知情人士還透露,滴滴此輪投資方包括交通銀行、招商銀行及軟銀集團等,其中的主要投資方已將投票權委托給滴滴管理層,加強了管理層對公司的絕對控制權。對於上述消息,滴滴公司表示“不會對市場傳言做評論”。

@北嶺山:沒有競爭真的不行,滴滴越來越霸道了

@雲散天涯:希望這次易到能挺過去,起碼可以互相有個競爭,得利的也是消費者。

@知樂:500億美元?為此買單的人,他們的錢都是大風刮來的?

3、傳樂視致新總裁梁軍將出任上市公司樂視網總裁

4月26日,有消息稱樂視致新總裁梁軍將出任上市公司樂視網總裁。騰訊科技對此向樂視方面求證,樂視方面稱不予置評,以公告為準。融創中國董事會主席孫宏斌對於盈利能力更為看重,而此次梁軍有可能升任樂視網總裁,極有可能與孫宏斌的力挺有關。

4、新浪UC宣布關停 曾是QQ最大競爭對手

4月26日,新浪UC發布公告稱,由於業務調整,新浪UC的PC客戶端將於2017年5月10日下線,iOS與Android端也將於同日下線。公告顯示,在UC客戶端下線後,新浪建議用戶使用微博聊天或私信群功能代替UC服務。據悉,新浪UC曾是僅次於QQ與MSN之後的中國第三大IM軟件。

5、中國移動推出七項降費新措施 流量低至5元/GB

4月26日,中國移動在京召開2017降費計劃媒體通氣會。在加快取消手機國內長途和漫遊費的基礎上,中國移動宣布於今年5月份推出七大降費舉措。涉及了國際長途資費、互聯網專線資費、數據流量套餐等。其中值得一提的是,自2017年5月1日起,針對不同流量需求的客戶,推出系列流量優惠活動,流量將低至5元/GB。

6、聯想ZUK手機結束三年生命

2017年3月份,記者從上遊供應商處獲悉,ZUK負責人常程被調去聯想MBG(聯想移動)任職研發副總裁,ZUK主要人員就被聯想收編,不再單獨存在。隨著ZUK研發、市場和軟件人員先後回歸聯想MBG,供應鏈崗位上最後十幾位員工逐漸找到去處之後,曾經承載聯想創新重任的ZUK最終沒有過完2017年春天。

@大呵吧:一個企業沒有核心技術又無有前瞻眼光是不行的

@發發:聯想多品牌把控能力不足啊!

@索樂人:做手機一樣需要積澱。沒有耐心是不行的。

7、京東服飾成為美國AAFA協會官方認證會員

近日,京東服飾得到AAFA(美國服裝和鞋履協會)認證,正式成為官方會員。AAFA代表1000多家服裝和鞋履品牌,與美國貿易代表辦公室聯合,每半年左右發布更新一次服飾限用物質清單,更新內容來源於全球各國政府以法律法規或強制性標準形式限制的化學品在鞋類和服裝產品中的要求。

8、小米攜3款手機進軍俄羅斯 國際化再下一城

4月25日,國內手機制造商小米公司宣布攜三款智能手機—小米Mix,小米Note2和紅米4X進軍俄羅斯市場,小米表示對俄羅斯市場的重視力度加大。小米創始人雷軍今年初曾表示,小米今年希望把在印度市場取得的成功複制到印尼、俄羅斯、烏克蘭和越南市場。

@洗暖的瞬間:國產再一次走出國門了

@xxy:雷總會不會講俄語啊?

@Soso_Ray:戰鬥民族配上小米黑科技,想想就厲害

9、微信公眾平臺新增快速創建小程序

在公眾平臺里可以快速創建門店小程序。運營者只需要簡單填寫自己企業或者門店的名稱、簡介、營業時間、聯系方式、地理位置和圖片等信息,不需要複雜的開發,就可以快速生成一個類似店鋪名片的小程序,並支持放在公眾號的自定義菜單、圖文消息和模版消息等場景中使用。

10、大疆與哈蘇聯合發布首款1億像素航拍平臺

4月26日,DJI大疆創新與哈蘇(Hasselblad)宣布,將聯合發布全球首款1億像素航拍平臺。航拍平臺由經緯M600 Pro飛行平臺、“如影”Ronin-MX、哈蘇H6D-100c組成,將世界頂級民用無人機技術與1億像素中畫幅相機系統相結合,為高端專業用戶打造頂級航拍體驗。

11、中移動否認參與收購新加坡M1

4月25日,針對中國移動計劃競投新加坡電訊商M1股份的傳聞,中國移動進行了否認。中國移動投資者關系部發言人稱,該集團旗下設有專責管理投資項目及進行市場研究的公司,但並未參與洽購M1股權。

國際新聞

12、納斯達克指數史上首次站上6000點

CNNMoney報道,以眾多美國大型科技公司為成分股的納斯達克綜合指數在周二創造了歷史,首次突破了6000點大關。蘋果公司、谷歌母公司Alphabet、微軟公司以及Facebook全都在納斯達克交易所上市,他們強勁營收和利潤表現是納斯達克指數在過去幾年飆升的重要推動力。

@天地正氣:都是別人家的股市,和我們沒有一點關系。

@韻匯通:中國突破4K點就不錯了~ 6000點啊, 那得努力活著才行~

@波斯貓:還是多關心一下自己跌跌不休的大A吧!

@Tang:美國股民真幸福~

13、蘋果零售店將延伸為“蘋果學校”

據國外媒體報道,蘋果對外宣布了“蘋果今日”計劃。從下個月開始,在全球495家蘋果零售店,蘋果將啟動許多課程和培訓計劃,最新的課堂計劃內容要豐富的多,除了涉及到蘋果產品的方方面面之外,還將提供有關攝影、藝術、音樂等領域的課程。

14、蘋果新布局 與SpaceX太空領域展開競爭

彭博社報道稱,蘋果從Alphabet挖來兩名主管衛星和宇宙飛船項目的重量級高管:約翰-芬威克(John Fenwick)和邁克爾-特瑞拉(Michael Trela)。投資者已經知道蘋果正在積極尋找下一個發展方向,現在看來,蘋果可能對太空互聯網的興趣也不小。

15、Uber宣稱2020年測試飛行汽車

專車應用Uber已經不再僅限於提供地面服務了!到2020年,這家公司希望能夠對其首個“飛行汽車”網絡進行公開測試。這些飛行汽車的時速可達240公里,讓人們通過城市上空前往目的地,不必再受地面堵車困擾。

@懷舊軒:需要一個低空調度系統

@樂樂醬:到時候會飛的汽車普遍了會有大量的車在空中飛來飛去,依然會有問題

@強哥:贊,但要切實的做好還真不容易。

16、人工合成“超級指紋” 可輕易黑掉智能手機

在一項紐約大學和密歇根國立大學聯合發布的最新研究報告中指出,智能手機很容易被假的指紋識別所欺騙,這是由於人類的指紋中有很多根本性相似的特征。在研究實驗中,研究人員已經能夠開發出一套人工合成的超級“萬能指紋”(MasterPrints),可以解鎖目前智能手機65%的真人指紋識別。

投融資

17、悅動圈獲1億元C輪融資

近日,跑步移動應用悅動圈獲得1億元人民幣C輪融資,諾基亞成長基金(NGP)領投,小米跟投,目前融資已全額到賬。這是眾多千萬級用戶的跑步類App中,率先完成C輪融資的一個;同時也是繼Keep、懂球帝和趣運動等主要體育應用中,為數不多走到C輪的公司。在體育產業的大旗之下,悅動圈成為隊伍前列的一員。

18、JIZHI集致獲千萬級人民幣天使輪融資

香氛個護品牌 JIZHI集致已於近期完成千萬元級天使輪融資,由老鷹基金領投,棕泉資本和創始人馬強跟投。JIZHI集致曾於一年前完成種子輪融資,資方為棕泉資本和創始人。JIZHI集致定位是輕奢,目標用戶是一、二線城市,具有個性化、品質、健康消費特點的高收入人群。產品分為清潔類、護理類和香水類。

19、米麽金服獲得數億人民幣C輪融資

米麽金服是一家專註於為年輕人提供金融服務的消費金融企業。近日,米麽金服獲得數億人民幣C輪融資 ,由海爾資本、曦域資本、熊貓資本領投,順為資本、光控眾盈資本及TalkingData旗下大數據行業成長基金跟投。

今日思想

社群由來已久,但大家只進行完全免費義務的互動,群主也是義務服務,往往很難持久,例如微信群。社群熱度下降、效率低,不是因為沒有需求,而是社群需要更好的組織。付費是讓組織者更有動力的絕佳模式。

—— 王煜全

匿名用戶

匿名用戶

百度的新使命和李彥宏的“賭局”與“破局”

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0508/162975.shtml

在這場事關百度命運的“豪賭”面前,李彥宏把手伸向了“使命”的權杖。

來源 | AI財經社(ID:Economic-Weekly)

文 |

5月4日,陸奇加入的第119天,百度罕見地公開更改了自己的使命。這一天是青年節,李彥宏向全體員工發出內部信,稱過去公司的使命是“讓人們最平等便捷地獲取信息找到所求”,現在更改為“用科技讓複雜的世界更簡單”。

這是17年來的首次。這一姿態不同尋常。一向自稱以技術驅動的百度大談使命了。

很少有人知道百度的使命。在中文互聯網世界,BAT是自成風格的三極。阿里的使命驅動和那句“讓天下沒有難做的生意”,深入人心。騰訊的“做互聯網的連接器”,從2014年開始伴隨著馬化騰的多次闡述,成為圈內常識。唯有百度對外一向以技術立身,“使命”一詞除了在內部培訓時提及,幾乎不為外人所知。

他曾經說過,百度這種體量的公司,人員太多,發內部信基本上就是在對媒體公開喊話。

李彥宏選擇了在這個節點召喚使命感,公開喊話。

這時百度市值在613億美元附近,較它2011年3月24日登頂中國互聯網公司市值榜時,漲了約153億美元。而2011年那個登頂之日,百度所超越的騰訊,2天前市值剛剛突破3000億美元。BAT的另一極阿里巴巴市值也在2900億美元附近徘徊。

百度落後另兩極已不止一兩個身位了。

2016年百度世界大會上,李彥宏首次向外界展示百度人工智能成果——“百度大腦” 圖/CFP

“我一直在想我們為什麽會走到這一步?”10個月前,李彥宏接受媒體采訪時很坦誠,媒體描述中那時他“容光煥發令人略感意外”。

當時他和百度正遭遇史上最大規模的危機。此前,身患癌癥重疾的大學生魏則西通過百度搜索中的付費醫療鏈接進入了付費推廣醫院治療,最終不治身亡。魏則西的遭遇引發了輿論一邊倒式地聲討。矛頭指向的是百度賴以生存的競價付費盈利模式,日入千萬的醫療推廣產品更是引發了信任危機。

“問題到底出在哪里?”2016年的春夏之際,李彥宏一到夜深人靜就會思考這個問題。“我們與創業初期堅守的使命和價值觀漸行漸遠。如果失去了用戶的支持,失去了對價值觀的堅守,百度離破產就真的只有30天!” 他把問題指向了公司的價值觀。

這個問題百度的另一個重要人物也反思過。“這四年半的時間,究竟發生了什麽,有太多需要複盤反思。”1月中旬的百度季度總監會上,李彥宏的妻子馬東敏發表了回歸感言。她說完,金茂威斯汀酒店里的會議廳中響起了一片掌聲。

馬東敏的歸來被認為是百度自救的關鍵一步。“百度精神里有一種勇氣,我的妻子馬東敏博士是這種勇氣的來源。她總能在關鍵時刻,冷靜地提出最勇敢的建議。”李彥宏曾非常動情地說。她深度參與了百度的創立,見證了它此前的多次涅槃——2001年互聯網泡沫破滅時,百度重新尋找商業模式據說就是她的提議。

她又重新出現在了百度。

幾天後,百度公布了陸奇的任命信息。55歲的陸奇是個能讓接觸者贊不絕口的人,也是華人在矽谷巨頭里職位最高的角色。上一站,他的身份是微軟全球執行副總裁,曾拍板敲定微軟小冰的研發。,精通技術公司戰略和管理,李彥宏稱贊他“是人工智能領域世界級的技術權威”。

2017年1月17日,百度宣布,正式任命陸奇博士擔任百度集團總裁兼首席運營官。 圖/CFP

根據任命,陸奇在百度的位置僅次於李彥宏,負責產品、技術、銷售、營銷運營。原先向李彥宏匯報的總裁、副總裁們一並改為向陸奇匯報。

通過人事布局,百度在危機之後,“使命”已經十分明晰了。

“李彥宏將人工智能定為百度未來十年最重要的戰略方向,是極富遠見且非常正確的決定。”這是陸奇上任時對百度的人工智能戰略的評價。

現在,李彥宏再次加碼人工智能。“科技”被提升到百度的使命那個層次,他用“拓展”這個詞來描述這次更改使命的行為。

這是百度的一場豪賭,賭贏,擁有一切,賭輸,一切成空。百度期望通過此時的all-in人工智能策略,壓中下一波的技術變革,一洗當下移動互聯網浪潮中的被動局面。

危機

現在看來,魏則西事件是百度醞釀已久的危機的總爆發。

“百度,當時根本不知道有多麽邪惡。”2016年2月26日,魏則西在知乎“你認為人性最大的‘惡’是什麽?”問題下寫下了自己的回答,他講述的是自己求醫被百度誤導的經歷。身患滑膜肉瘤,求醫無果在百度上搜索疾病信息,卻被首條搜索結果誤導,采用了在國外已被淘汰的“生物免疫療法”。

不到2個月後,魏則西去世。那則回答成了一個青年死亡前的掙紮和控訴。它拷問的是一家市值數百億美金的公司本該承擔的倫理責任。

位於北京市海澱區上地地區的百度大廈。 圖/CFP

作為全球最大的中文搜索引擎,事態演變到價值觀的危機前,有過很長的鋪墊。

2012年來,百度遭遇了成立以來最大的外部環境變遷——從PC互聯網時代向移動互聯網時代轉變。超級應用們雄踞用戶註意力排行榜的前幾位,搜索引擎逐漸喪失原有的獨占的入口功能,百度沒能開發出一款移動時代的產品留住用戶的使用時間。

“我們已經很久沒有給用戶一個真正創新性的新產品。”李彥宏說。

“這是百度困境的循環。”一位資本市場人士認為,一家市值數百億美金的上市公司,增長和營收的所有壓力都維系在單一的產品上。

從前,百度內部能夠在產品和商業營收上形成角力。一位離職的百度員工記得,在百度內部,“用戶產品部門”和“商業產品部門”是相對獨立的兩套體系。

被稱為中國互聯網屆最牛的產品經理之一的俞軍就是用戶產品部門的第一代掌門人,他身上體現了百度產品人當年對信息時代的熱情。用戶產品部有他們堅守的底線,自然搜索結果與金錢無關。他們的存在會平衡搜索結果中的推廣問題,用戶產品部的人會經常給商業產品部發郵件或打電話報bug。

2009年,俞軍離開百度,其後這批用戶產品部門的中堅核心力量逐漸雕零。曾經的內部角力被打破。

在商業變現的壓力下,“內部越來越對商業產品部的所作所為亮綠燈,對一些高風險問題睜一只眼閉一只眼”。去年魏則西事件爆發後,一位前百度員工感到非常痛心,他專門撰寫了反思長文稱,高管團隊遇到問題時(幾乎都來自醫療推廣信息)總是受害者論調,一些人還會對李彥宏做保證,讓“廠長”放心。

李彥宏接受采訪時也承認這一點。有一次,他曾經就賣貼吧可能存在的風險和下屬探討過。當時對方給的答案是不會出事,“我們有一套機制”。

不管是否心存疑慮,李彥宏相信了內部的單向反饋。

百度面臨的危機,肇始於新的技術浪潮下的應變不力。它也做過不少努力。收購91無線、糯米,投資Uber,這都是百度希望占據線下場景的嘗試。2015年六月底,李彥宏還曾宣布要在3年內對糯米業務追加投資200億元人民幣,準備打一場O2O之戰。金融業務也曾被他預測為是百度下一個規模盈利業務。

但這些都沒能結出果實。搜索引擎成了唯一能帶來正向現金流的盈利模式。在嗜血的資本追逐和利益驅使之下,它走向了那個必然的結果。

魏則西成了那套失衡的反饋機制中的受害者。

魏則西事件的導火索——百度貼吧 圖/CFP

輿論壓力之下,百度整改了醫療廣告推廣業務。據公開數據分析,醫療廣告占百度搜索業務收入的20-30%左右,搜索則占到百度總營收的逾80%。李彥宏接受央視采訪時透露了細節,“一個季度砍掉了20億的收入”。

賭局

“我是不是真的完蛋了。”李彥宏一直記得那種被浪潮拋下的恐懼。2013年到2014年時,他每天都會心里發慌。

李彥宏孤獨地面對百度的轉型困境。這種孤獨能從媒體的報道中看到痕跡。據說有一次,李彥宏看到“百度七劍客僅剩李彥宏”報道時,瞬間情緒非常低落。而當時騰訊依然有幾位聯合創始人共同支撐,阿里的十八羅漢中不少人依然領銜負責一線事務。

“在百度,如果李彥宏不作決策,別人也不作決策。”有人接受媒體采訪時這麽評價。李彥宏想過表達,他很多次想寫公開信,但又因害怕被人誤解而作罷。

“很大規模的公司只剩下一個人在管理,是很可怕的事情。”他承認這一點。這種恐懼伴隨著他,當百度能擺上臺面的收入來源越來越少時,他必須要做出更顛覆的選擇。

“這個機會如果抓住了,百度可以變成一家完全不一樣的公司。” 李彥宏說。這次人事布局,意味著他已經開始做出調整。

陸奇上任後,重新整合了百度內部的人工智能力量,將產品方向重新聚焦在無人車、語音識別、圖像識別和深度學習等幾個方面,以聚焦求突破。

年初,百度成為了人工智能“國家隊隊長”。在19個獲批的國家工程實驗室人工智能領域,百度參與的實驗室最多。

2016年百度世界大會上,李彥宏向觀眾詳細介紹“百度大腦” 圖/CFP

4月20日,陸奇推出百度無人駕駛的“阿波羅計劃”,要把其平臺的成熟技術分享出來,並計劃在2020年前逐步開放至高速公路和普通城市道路上的全自動駕駛。有評論指出,百度希望通過開源,獲取最多汽車主機廠的支持,成為汽車界的安卓系統。

在人工智能上投入,百度並不吝嗇。公開數據顯示,從2012年投入2.305億到2016年的102億,過去4年共投入了超過217億。2017年Q1投入28.35億,同比增長34.9%,而百度凈利潤下滑了10.6%。

這意味著孤註一擲。

這種投入是有風險的。人工智能的分支方向不少,沒有人能預測下一波浪潮的突破點在哪個領域優先爆發。在百度內部,人工智能的投入也分布在不同的組織架構之下。

《哈佛商業評論》認為,早期的 AI 項目不太可能產生技術愛好者預測的戲劇性結果,一些失敗常常會減緩或完全終止對 AI 項目的資金註入。而對於人工智能的投入,押註對方向將決定生死。

事實上即使是谷歌,將所有的創新研發業務剝離出來,由Alphabet管理,這些創新業務也處於“掙紮當中”,難以複制網頁搜索的巨大成功。

李彥宏曾描述自己不愛冒險,“冒的險都是我經過分析、研究之後,我覺得這個險值得冒才去冒。”他舉過一個例子,拿AlphaGo來說,花兩年時間請20位人工智能科學家研發一個只會下圍棋的機器人,這個項目在百度是會否定的,“花這麽大精力做一個東西到底能實現怎樣的價值?”

去年當O2O 還處於風口的時候,李彥宏曾表示百度轉型O2O,“付出再多代價”也在所不惜。現在,人工智能的華麗亮相,成為人們關註焦點,百度又表示將堅定投入人工智能。

一些沖突爆發出來了。2017年3月,百度首席科學家吳恩達毫無預兆地公布辭職。百度人工智能領域兩股力量間的撕扯浮出了水面。

前百度首席科學家吳恩達在2014年百度世界大會上做 圖/CFP

隨著吳恩達及其他技術大牛的離職,百度人工智能領域最重要的部門之一,深度學習研究院的中堅力量基本流失殆盡。根據騰訊科技的一篇報道,百度Eye、百度Light、百度Bike、百度筷搜都曾經是百度對外著力推廣的人工智能產品,但短期看不到效果後,早已沒有聲息。

在這場事關百度命運的“豪賭”面前,李彥宏把手伸向了“使命”的權杖。

匿名用戶

匿名用戶

十年前,巴菲特设立了一个赌局,看起来妥妥地赢了

http://www.xcf.cn/jrdd/201709/t20170901_781215.htm

如果说过去几年流入被动基金的资金主要来自于业绩不佳的主动基金,那么剩下来的都是我们可以称之为好基金的主动基金。

作者:艾特拉克特·穆尼

本文刊发于《新财富》杂志2017年9月号

原标题为《主动式管理卷土重来》

巴菲特曾在2014年透露,他曾经向妻子建议,在他去世后,她应该投资低成本的指数基金,而不是劳心费神地与精选个股的投资经理打交道。这番话似乎为主动式资产管理作了盖棺定论。

在写给股东的一封信中,以精选个股闻名于世的巴菲特甚至表示,主动式管理很少有值得投资的。他说:“相比于绝大多数托付给高收费管理人的投资者——无论是养老基金、机构还是个人,投资于指数基金这一策略的投资者长期收益都将优于他们。”

此后几年中,试图击败市场的基金经理们迅速失宠,让位给跟踪指数的低成本基金,因为失望的投资者出于对收费过高和业绩不佳的担忧避开了精选个股的策略。

数据提供商晨星(Morningstar)的统计显示,在2016年,相比于主动式管理的基金,被动式共同基金所管理资产的增速快了4.5倍,达到了6.7万亿美元。

在这一背景下,评级机构穆迪在2月份预测,在美国,被动式管理的基金最迟在2024年将赶上主动式基金,占据市场半壁江山——如今它们的份额是28.5%。但在穆迪作出预测后的几个月中,主动管理基金行业似乎扭转了颓势,缩小了与被动管理行业快速增长的差距。在截至2017年6月末的半年中,被动型基金吸引的新增资金是主动型基金的1.4倍,达到5900亿美元;主动型基金吸纳的资金为3690亿美元。

根据晨星的数据,这与2016年的情况形成了鲜明对比,当时被动型基金吸引的新资金比主动型基金多出了5.1倍。

主动型基金开始反攻

晨星被动策略研究副总监约瑟·加西亚-萨拉特(JoseGarcia-Zarate)说:“主动基金似乎正逐步加大反攻力度,在美国尤其如此。”

问题是,主动基金能否保持这种势头?

摩根资产管理公司欧洲、中东和非洲的首席执行官麦克·奥布莱恩(Mike O'Brien)认为,未来几年,主动式基金取得成功并吸引新资金的条件已经成熟。摩根资产管理是摩根大通银行旗下的基金公司,管理资产规模达到1.87万亿美元。

“在金融危机后,客户用脚投票,主动管理基金业遭遇了很大的冲击。整个行业都曾面临挑战,”奥布莱恩说,“但现在主动式管理应会跑赢大市。”

在奥布莱恩看来,在金融危机之后的牛市中,主动基金艰难战胜了指数。不过,他表示,随着市场对于股市(特别是美国股市)能否继续上涨的疑问日益加大,主动基金将有机会发掘出最好的公司并展示他们的投资技能。

瑞士Syz银行旗下Syz资产管理公司首席执行官卡蒂亚·库德雷(Katia Coudray)认为,被动管理基金的成功是由2009年初以来的牛市上涨推动的,其公司管理的资产达161亿美元。

“对投资者来说,不幸的是,股票市场不会永远直线上升,我们会看到行情反复,从而影响指数的表现,”她说。

精品基金公司Orbis Investments UK负责人丹·布洛克勒班克(Dan Brocklebank)补充说:“如果未来三到五年内出现熊市,被动基金将全面下滑,但至少有一部分主动基金能更好地渡过这段时期。”

主动式债券基金受青睐

主动基金行业今年也受到资金强劲流入固定收益产品的帮助。在2017年上半年,主动式管理的债券基金吸引了大部分投资于固定收益产品的资金,吸引了多达2920亿美元,被动债券基金则为1450亿美元。

2016年,被动管理的固定收益基金吸引了1196亿美元,而主动式管理的债券共同基金则吸引了1800亿美元。

奥布莱恩表示,随着各国央行开始逐步退出量化宽松政策,一些投资者希望固定收益投资组合能得到主动式管理。

加西亚-萨拉特说:“在固定收益方面,主动基金仍有一定的优势。与股票相比,固定收益是主动基金更容易证明其工作能力的一个领域。”

还有迹象表明,相比以前,如今的财务顾问们将资金从主动基金向被动基金转移的规模已经下降了。

根据瑞士信贷银行对33个财务顾问的调查,财务顾问新客户的资金中,48%为主动基金,42%为被动基金,10%为另类基金。

瑞信分析师指出:“除非新资金在未来6个月内大幅向被动基金倾斜,否则我们会认为,这是又一个迹象,表明在2018年的美国,主动基金向被动基金的转换将可能放缓。”

加西亚-萨拉特说,近几年来,已有“数量庞大的资金”从简单的主动管理基金转向被动基金,这可能也对未来指数基金规模的增长放缓有所影响。

“被动基金的增长肯定是由低成本驱动的,但并不是所有的主动基金都没有做好自己的工作,所以,如果说过去几年流入被动基金的资金主要来自于业绩不佳的主动基金,那么如今日益明显的是,剩下来的都是我们可以称之为好基金的主动基金,投资者愿意向它们支付管理费用。”

大势待定:被动管理终将胜出?

穆迪分析师史蒂芬?杜(Stephen Tu)表示,尽管主动基金行业今年出现复苏迹象,但总体前景仍然没变:主动式管理正在败给被动式管理。

“被动基金比主动基金吸引了更多新资金,这其中的差额会时小时大,但总体而言,我们认为,这个差额将始终存在。”

“这个差额将持续扩大,最终被动基金的规模将超过主动基金的水平,”史蒂芬?杜说。

加西亚-萨拉特也认为,被动基金业的快速增长不太可能很快结束。

“被动基金行业已经极具创新性,因此我预计,未来几年,被动基金业的产品开发将产生许多成果,在非传统金融产品方面将尤为如此。”

“这将继续为投资基金业中的主动管理基金带来挑战,”他说。

主动基金可能也很难摆脱如下的形象:收费高昂,业绩却令人失望。

研究发现,主动基金未能跑赢其基准指数,而且监管机构也表示担忧,认为主动基金管理人收取高昂费用,但基金表现却甚少优于指数追踪型基金。

十年前,巴菲特对一个低成本的标普500指数基金投资50万美元,赌它将在十年内带来优于一个对冲基金组合的回报——看起来,今年他可以轻松赢下这一局。

身为伯克希尔哈撒韦的首席执行官,巴菲特在今年致投资者的信中表示,他正考虑主动投资事宜,但“问题在于,绝大多数企图超越市场的基金经理都将失败”。■

Next Page