- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

說史130823傑弗遜傳(29) 庭上交鋒 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/08/23/%E8%AA%AA%E5%8F%B2130823%E5%82%91%E5%BC%97%E9%81%9C%E5%82%B329-%E5%BA%AD%E4%B8%8A%E4%BA%A4%E9%8B%92/說史130823

傑弗遜傳(29) 庭上交鋒

朝日執筆

〈美國簡史番外篇〉: 天才傑弗遜和他的對手們(十四)副總統伯爾叛國案(上)Aaron Burr Jr.’s Conspiracy

1806年10月,伯爾派兩個助手帶了一封密碼信給韋堅信,信中聲稱英國已決定加入計劃,敦促韋堅信盡快行動。 由韋堅信向密西西比河沿線進兵,伯爾的私兵就從俄亥俄南下,兩軍在新奧爾良會合,以迅雷不及掩耳之勢向西班牙軍隊發動突襲,其時英國皇家海軍也會從海路策應。

美西一旦開戰,韋堅信就不能再「食兩家茶禮」,這當然是他最不願見到的事。他收到密信後,先致函穩住墨西哥方面,以免西班牙搶先出兵。 另外,現在伯爾似乎已是如箭在弦,一旦事機敗露,韋堅信估計自己必然會受到牽連,於是決定先發制人。

韋堅信向 傑弗遜總統送呈了一道緊急軍情,聲稱收到密報,有一支約一萬人的不明武裝力量正向新奧爾良方面集結。 從現階段觀察,這支部隊的目的似乎是墨西哥,但也有可能同時覬覦著路易斯安那,故請總統不可不防。 韋堅信還報告了一些具體細節,但聲稱自己並不知道領頭人是誰。

事實上,這並非傑弗遜首次收到「有人」打算向墨西哥出兵的消息,這也不是第一封告發「有人」意圖分裂西部各州的密信。 傑弗遜甚至也知道,韋堅信的密函誇大其辭,那支軍隊充其量只有幾百人,也許還要更少。不過,傑弗遜認為就事態的發展而言,伯爾的胡作非為已到了不能容忍的地步。因此,他決定執著韋堅信的這封信,作為對付伯爾的證據。

傑弗遜立即知會軍政要員召開內閣會議,向他們展示這封密信,並商討應採取什麼行動。會議最終一致決定,採取一切必要手段制止情況惡化。其中來自陸軍的指揮官們表現得尤為激動,認為伯爾罪行滔天,必須嚴懲不貸,以警效尤。

內閣會議後,傑弗遜隨即向全國發布聲明。他告知人民,在美國境內有一支不隸屬於任何政府的武裝部隊,正準備向西屬墨西哥發動秘密軍事行動。總統嚴正地提出警告,命令涉事武裝人員必須立即解散,放棄行動,否則後果自負。不過,傑弗遜這則聲明並沒有直接提到伯爾的名字,他還是希望伯爾臨危勒馬,知所進退。

很遺憾,過了好一段時間,傑弗遜並沒有收到他期望的消息。那支軍隊雖然停止了前進,但絲毫沒有解散的跡象。傑弗遜認為自己已是仁至義盡,而伯爾也著實不可救藥。此人如此冥頑不靈,今日不除,他朝必成合眾國之大患。傑弗遜狠下心來,決定不惜動用一切辦法,也要將伯爾「置諸死地」而後快!

在一年一度的向國會發表的「國情諮文」中,傑弗遜向兩院議員點名伯爾涉及這支私人武裝。一如傑弗遜所料,國會要求總統披露更多有關此事的資料。傑弗遜將之前蒐集的情報結集,編成檔案交付國會,其中將路易斯安那都督韋堅信的告密信,列為最重要的證據。

傑弗遜向國會指出,伯爾有幾個計劃。其中一個是挑動美西矛盾,乘機攻取墨西哥;另一個是佔領路易斯安那,打算在西部裂土稱王。伯爾在這段時間雖然一直留在西部,似乎一心務農,但這只是掩人耳目,實際上一切都是他在背後策劃和指。

按照傑弗遜的說法,伯爾發現他的獨立主張在西部不受歡迎,所以決定以武力奪取新奧爾良。他的軍隊已在俄亥俄的布倫那哈錫島Blennerhassett Island(不錯,這正是伯爾主要金主俄亥俄富商布氏的地方)集結,並屯積大量物資,伺機順流南下,奔襲新奧爾良。

一如以往,傑弗遜總統的國情諮文在各大報章轉載。不少美國人對總統的說法都深信不疑,甚至已經有輿論認為應立即逮捕伯爾,將他治以叛國死罪。

「叛國Treason」是一個非常嚴重的指控。在美國這是一項「憲制性罪行」,也就是說對於何謂「叛國」,是由《憲法》定義的。我們先看《憲法》第三章中關於「叛國」的第三款:

“ Treason against the United States, shall consist only in levying War against them, or in adhering to their Enemies, giving them Aid and Comfort. No Person shall be convicted of Treason unless on the Testimony of two Witnesses to the same overt Act, or on Confession in open Court. The Congress shall have Power to declare the Punishment of Treason, but no Attainder of Treason shall work Corruption of Blood, or Forfeiture except during the Life of the Person attainted.

對合眾國的叛國罪只限於與合眾國開戰,或依附其敵人,對其敵人予以協助和鼓勵。如非根據兩個證人對同一明顯行為的作證或其本人在公開法庭上的供認,不得被定為叛國罪。國會有權判決對叛國者的懲罰,但若因叛國罪而剝奪其公民權,不得禍延後代,也只能於其尚在生時,始能沒收其財產。”

聯邦政府簽發通緝令,要求各地執法人員若發現前副總統伯爾,務必即時將其逮捕,並以叛國罪起訴之。身在西部的伯爾得知這個消息,心想與其坐以待斃,不如來一招「以退為進」。他自行走到奧爾良屬地法院,聲稱在報紙上看到自己被通緝,於是前來自首。

伯爾向法官表示,自己本來只是在德薩斯向西班牙租了一塊地經營農場,西部治安不佳,況且全美國人都知道美西即將開戰,所以他手下的農工都配備武器,僅此而已。伯爾在新奧爾良的名聲不壞,聯邦黨籍的法官見伯爾說得合情合理,覺得所謂「叛國」的指控,大概只是傑弗遜對伯爾的報復,當庭宣判他無罪釋放。幾周後聯邦政府發出第二道通緝令,伯爾又到法庭自首。上次的法官剛被調走,但伯爾還是以其如簧巧舌成功說服了新上任的法官。

又過了幾周,聯邦政府發出第三道通緝令,這次臚列了更多的案情細節。所謂事不過三,伯爾知道這次大概沒有那麼容易再「全身而退」了。他早已利用這段「賺回來的」時間,作好出走的準備。他打算逃到西班牙控制的西佛羅里達,卻在途中被截獲。

1807年2月,伯爾被押解至維珍尼亞首府列治文Richmond。由於案件牽涉人員眾多,當地的法院規模太小,不敷應用,維珍尼亞聯邦檢察部門租用了一家小酒店,並將其改裝成「臨時巡迴法庭」,審理此案。基於案情嚴重,首席大法官 馬歇爾親臨列治文主審此案。

最高法院的司法管轄權涵蓋合眾國範圍內的所有聯邦法院,所以馬歇爾有權到維珍尼亞聯邦法院審理此案。然而,聯邦司法部卻沒有在維珍尼亞直接行使檢控權的權限,這個檢控權只能由維珍尼亞地方聯邦檢察官U.S. Attorney for the District of Virginia行使。當時擔任這個職位的 希伊George Hay,他是傑弗遜的親信。案件在傑弗遜的「地盤」維珍尼亞開審,本來就是總統和他幕僚們的精心安排,他們不惜一切要將伯爾入罪。在傑弗遜政府的全力支援下,希伊已準備好超過140項證供證據,用來對付伯爾了。

被羈押候審的伯爾,見主控的竟是傑弗遜旗下猛將希伊,自感凶多吉少,於是他不惜重金,請來了當時最炙手可熱的年青律師,只有三十歲的克萊Henry Clay為自己主辯。克萊是維珍尼亞法律界的傳奇。他少年只受過很少的正規教育,但克苦自學,博覽群書。十五歲時偶然認識了維珍尼亞法律界的宗師 威夫教授George Wythe。 威夫教授任教於著名的威廉和瑪莉學院,他正是傑弗遜和馬歇爾的恩師。(參見第九集)克萊得到威夫的賞識,成為教授的秘書,後來更獲教授將他推薦給維珍尼亞總檢察長 布祿 Robert Brooke。得到兩大名師指點,克萊竟以二十歲之齡取得律師資格,名動一時。(他後來官至美國國務卿,同時也是「第二黨系」中輝格黨的始創人。)

根據美國刑事起訴程序,為確保公平公正,會由「大陪審團Grand Jury」負責查證檢方指控證據的可靠性,並判斷是否有足夠的證據向嫌疑人進行起訴。情況近似我們在香港法庭新聞中看到,法庭判定「表面證供成立」的程序。若「大陪審團」(在美國是23人)認為「值得開庭」,案件才會正式進入庭審階段,故大陪團又稱為「查證陪審團Investigating Jury」。庭審時則會由「小陪審團」,也就是我們一般所認識的「聆訊陪審團Trial Jury」(美國一般是6至12人)負責認定案情,並判決被告行為是否包含犯罪事實(Verdict)。因此,希伊對伯爾的指控要先得到「大陪審團」的認同。

在聯邦大陪審團的聽證會上,辯方一開始就使出一招「釜底抽薪」,指事件完全是一次「政治檢控」,甚至只是「私人恩怨」,是傑弗遜總統動用國家機器對伯爾的「報復」。就算伯爾確曾有「惹人疑竇」的舉動,但總統在審訊開始之前,已發表公開言論指控伯爾,這是未審先判,對伯爾非常不公平。

希伊反駁說,傑弗遜雖身為總統,但同時也是合眾國的一名公民,理應也有《憲法》賦予的「言論自由」。況且,總統在國情諮文中,純粹是基於他所獲得的資訊,如實地向國會和國民報告,這是勤勉盡責的表現。難道身為總統,向國會和國民有所隱暪才是應有之道嗎?「叛國」是極其嚴重的罪行,我們固然不希望讓任何人得不到公正的審訊,但同樣不希望讓「叛國者」逍遙法外。睿智的聯邦大法官和一眾精明的陪審員,絕對有能力避開周邊環境的影響,只憑審訊中控辯雙方提交的證供和證據,去認清事實的真相。

希伊向大陪審團呈上有關伯爾與英法駐美大使,分別都有秘密往來的證據。克萊指伯爾認為,西班牙仍繼續佔領著美國早已向法國買回來的地方(指美西之間對「路易斯安那」範圍的爭議),實在欺人太甚。德薩斯與奧爾良屬地之間一馬平川,西班牙在該地蠢蠢欲動,為我合眾國心腹之患。伯爾一心為國,於是希望借助英法之力,主動出擊,將西班牙人逐出德薩斯。伯爾只是全心為國驅除敵寇,開疆闢土。輕啟邊釁誠屬魯莽,但昭昭愛國之心可嘉。希伊卻揶揄伯爾,謂他欲借英法之力,將西班牙逐出德薩斯是實,但所謂「昭昭愛國之心」卻讓人質疑。他拿出證據,證明伯爾根本就打算把西班牙趕走後,在德薩斯和美國西部領土另建新國,自立為王。

經過控辯雙方近兩個月的「預賽」,1807年6月「大陪審團」同意伯爾確有「叛國罪」的嫌疑,需要就希伊指控他的四項「叛國罪」,接受法庭的審訊。案件將由美國最高法院首席大法官馬歇爾負責主審。

根據《憲法第六修正案》:「在一切刑事訴訟中,被告有權由犯罪行為所在州和地區的公正陪審團予以迅速和公開的審判……同原告證人對質;以強制程序取得對其有利的證人……」陪審團從維珍尼亞的公民中抽選,齊集到這所由酒店改裝的的臨時法庭。在馬歇爾的主持下,審訊即將開始。

傑弗遜一再指令幕僚及下屬,務必將伯爾入罪。平情而論,伯爾心懷不軌,已是路人皆知。不過,一日還沒有被定罪,他也是「清白」的,應該獲得公正審訊的機會。究竟這種種跡象證據,是否足夠判定伯爾「叛國」呢?這是馬歇爾與傑弗遜的第二度正面交鋒。

不說各位未必知道,傑弗遜與馬歇爾二人,除了同是受業於威夫教授的同門師兄弟,兼且一樣是維珍尼亞人以外,還有另外一重關係。大法官的母親其實正是總統的表姐,也就是說,二人是表舅甥關係。

馬歇爾是聯邦黨人,向來主張「國家」應有更大的權力。伯爾的所作所為,明顯是對「聯邦主義」的公然挑戰。在上次的「馬伯利訴麥迪遜案」中,傑弗遜已經讓這個表外甥搞得灰頭土臉了。這次審理伯爾的叛國案,馬歇爾會否做「順水人情」,給舅舅一點面子,來個「三權合作」,將這個聯邦共和兩黨的共同敵人—-伯爾治以叛國之罪呢?抑或他是另有打算呢?已成為「俎上之肉」的伯爾又會有什麼自保之法呢?欲知後事如何,請看下回分解!

SENSE隨筆130822洪荒傳說 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/08/22/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86130822%E6%B4%AA%E8%8D%92%E5%82%B3%E8%AA%AA/大禹治水 挪亞逃生

SENSE隨筆130822

洪荒傳說:氣候的文明史(二)

掌門執筆

〈方舟楔子〉

記得三十年前執教中學,鄰座女同僚篤信基督新教,每望接引我進入教門…..

忽一日,報章報道黑海周邊山中考古發現 “挪亞方舟” 類似物體。 布道家大喜,對我說教:「我都話聖經講既野係真架喇….. 」。 我冷靜地回應:「我都知聖經講既野好多係真架,遲下一定陸續發現呢種船….. 」。

這未算頑固, 另一次過招更有哲學味道。 布道家苦口婆心:「你點至肯信世上真係有神呢?」 我隨緣說法:「實情我非常 “肯信” 世上有神,只要祂現身世上便成了。」(這在認識論上是「實徵主義」。) 「不過咁,到時我只相信祂是自然界的一部分。」**** (這在本體論上是「實在論」。) 死未?

布道家沒有被氣死,並且繼續為我這個特定的罪人祈禱…..

〈天地洪荒〉大禹治水,挪亞逃生。

舊約「摩西五書」乃是 閃米特民族 希伯萊人(ie猶太人) 的聖書, 書中記載遠古之事:上帝震怒,以大洪水淹沒世界, 獨遣 挪亞 以高資本投資和高科技製作的方舟,凌波逃生…..

不單希伯萊人有 “挪亞逃生”的追憶,中國人也有 “大禹治水”的記述。 尚書「禹貢」“洪水滔天,浩浩懷山襄陵,下民昏墊。予 決九川距四海,浚賦治距川。蒸民乃粒,萬邦作乂。”

聖經和尚書講既野好多都係真架。

舊約許多記述都出自上古兩河 蘇美爾人史詩。 蘇美爾人來歷不明,其語言與已知的所有語系不相屬。*** 關於蘇美爾人的出處,學界有諸多揣測, 其中 “北來說” 認為:他們從北方高加索山或亞美尼亞高原順兩河而下, 根據的是順流地帶都有其遺跡。 按此說法,他們來自黑海周邊地帶,至於是否乘方舟凌波而至,就不得而知了。

〈全新世〉全新的世界

最近的一個大冰河時期的最後一個冰期「新仙女木冰期」在元前10,800年前 突然降臨,歐陸平均氣温急降6至7度C,仙女木Dryas octopetala開花植物遍布大地,因而得名。

其時北下冷鋒席捲歐陸,摧毁了所有定居點,人民倒退回游獵生活,追逐馴鹿以維生計。 兩河遠古神話中的主神都是 天氣之神, 猶其是 (暴)風神和雷神,這點興味甚深。***

這冰期為時短促,只一千年二百年,便於元前9,600年戛然而止。 幾十年間平均氣温又急升7度,地球正式進入「漫長的夏天」***,迄至今日係咁意一萬二千年。

那時節氣候急速暖化,冰川消融,降雨倍增,風暴減弱。 植被向南北高緯度地帶擴張,吸收陽光,減低了反射率,也改變了大氣成份,加強了暖化的「正反饋」機制,***正所謂 “愈富愈見神” !

我們今天所見的地貌景觀,只是到了此時此刻—-地質學上的「全新世」才開始形成。隨著海平面大幅上升一百多米,現時大陸的形狀也最終定型。***

〈黑海浩刦〉聖經記載的大洪水

這場災難不單止確有其事,更証實是人類親身經歷過的最大規模水災。

在冰期內,大量水份凝鎖於兩極,海平面低跌導致 博斯普魯斯海峽(註:伊斯坦堡扼守其旁。) 升起一度陸橋,隔斷裡外。***

其時黑海是個大淡水湖, 尋且湖面遠低於 馬爾馬拉海 (註:那片狹長形的海域,南端是 達達尼爾海峽,北端是 博斯普魯斯海峽。) 海面。沿著大湖佈滿了初民的定居點。

元前8,400年某天,陸橋崩塌,*** 晴天霹靂,聲震百里。 海水以數百倍 尼加拉瓜大瀑布的流量灌注進黑海,費時數月才將兩邊水面拉平。

期間岸邊水位以目測感知的速度浸漫陸地,極短時間內淹沒所有定居點,人們只能隻身逃上高山保命。哀鴻盈野,遍地餓莩,可以想象。 這慘痛記憶如斯深重,竟以史詩神話銘記下來,流傳了六千年…..

有一點較為有趣,自有歷史記載以來,黑海海水都是急速地向南流入 馬爾馬拉海的。 之前學界不察,以為陸橋崩塌之時,洪水也是從黑海灌出的,近若干年才知道弄錯了。

其實道理很簡單,極地冰融,速度平緩,水份到達 “黑湖” 要流經很長路程,相當部分會被大地吸收而丟失。*** 但流入海洋則近在咫尺,無從丟失,所以,海面是遠高於湖面的。

《氣候的文明史:從冰川時代到全球變暖Kulturgeschichte des Klimas》 (2010)

Wolfgang Behringer

說史130821傑弗遜傳(28) 扇風點火 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/08/21/%E8%AA%AA%E5%8F%B2130821%E5%82%91%E5%BC%97%E9%81%9C%E5%82%B328-%E6%89%87%E9%A2%A8%E9%BB%9E%E7%81%AB/說史130821

傑弗遜傳(28) 扇風點火

朝日執筆

〈美國簡史番外篇〉: 天才傑弗遜和他的對手們(十四)副總統伯爾叛國案(上)Aaron Burr Jr.’s Conspiracy

前文再續,書接上一回。 上回講到,伯爾在卸任副總統前,以參議院議長的身份,主持了由傑弗遜一手策劃的「蔡斯大法官彈劾案」。 伯爾秉公行事,蔡斯最後罪名不成立,可以繼續留任大法官。 合眾國政府換屆在即,伯爾在參議院發表動人的告別演說後,孑然一身地離開了華盛頓特區。

伯爾失去了一切政治權力,欠下一身巨債,而且因為殺了漢密爾頓,他也不能回紐約去。伯爾雖然已是「手空空,無一物,路遙遙,無止境」,但面上卻似乎沒有半點絕望的神色。因為他心中早已有了主意。

伯爾的女兒和女婿是他最可信靠的人。當初伯爾殺了漢密爾頓,一時亂了手腳,一直向南方逃走,投靠在南卡羅萊納的女兒和女婿。 後來見情況也不如想像中糟糕,方才敢返回華盛頓。 現在伯爾要離開華盛頓,他也先寫信給女婿,告訴他自己不會返回北方:「回紐約,我將失去自由;到新澤西,我更會被絞死。現在我必須小心行事!」他寫給女兒的信,似乎透露了自己接下來的去向:「十天,也或許是十二天後,我會向西行,可能會在新奧爾良停下來,也有可能繼續前進,一路向西。」

伯爾一路向西究竟想到什麼地方?在紐約州長選舉前,聯邦黨人曾拉攏他一同「另起爐灶」,在新英格蘭建立「東北聯盟」,並承諾推舉他為開國總統。只是這個建國大業最後因為漢密爾頓的從中作梗,胎死腹中。不過,這卻提醒了伯爾,北美大陸原來是充滿機會的。美利堅合眾國從來就不是鐵板一塊,她的內部充滿矛盾。英、法和西班牙等國,在歐洲也許非常強大,但她們在北美的殖民地卻並不穩固。歐洲大戰正酣,英法作為舞台主角自是分身不暇。至於西班牙,國勢已直走下坡,對殖民地的控制力,與如日方中之時相比,已不能同日而語。

雖然成不了「東北聯盟」的開國總統,但伯爾的野心卻被燃起,他開始籌謀一個秘密計劃。計劃的細節我們今天並不清楚。究竟他真正的意圖是什麼,今天的歷史學家也是眾說紛紜。因為伯爾對不同的人說的內容都不相同,他向不同的金主和有力人士尋求支援,對每個人說的版本也迥然相異。又也許,伯爾本來有幾個計劃,漁翁撒網,「大包圍投注」,希望隨便買中一兩注安慰獎也好。

無論如何,可以肯定的就是,伯爾在新奧爾良、路易斯安那,以至更西部,包括西班牙控制的德薩斯「上躥下跳」,四出活動,與各方勢力人士頻繁接觸。根據各種歷史資料,伯爾的計劃大概有以下兩個可能。其一是唆使美國向西班牙開戰,趁機煽動墨西哥北部地區(主要是現在的德薩斯,當時在西班牙的控制之下)脫離宗主西班牙;其二是向英國尋求協助,圖謀將路易斯安那部分地區從聯邦分裂出去,自立為國。當然,也有人認為這些通通都只是一個局,伯爾壓根兒就沒有什麼鴻圖大計,一切都只是打算向英國和其他冤大頭騙錢而作的把戲。真相如何,也許只有伯爾自己知道,甚至連他自己也不知道。

無論伯爾的計劃是什麼,顯然也不可能靠他自己一人之力完成。 他不愧是一個天生的政治奇才,在如此潦倒的情況之下,還是能籌措到「舉事」的幾個關鍵要素—-「人才」、「資金」,還有外部勢力的支援。這實在讓人不能不佩服。他在卸任副總統前的一年,早已作了一番部署。

前眾議院議長 戴頓Jonathan Dayton是伯爾計劃最忠實的夥伴。戴頓與伯爾同樣在新澤西出生。二人在同在新澤西學院畢業(漢密爾頓也曾在該校肄業,但沒有畢業,後轉到英皇學院。),少年時已是拜把兄弟。與伯爾一樣,戴頓於獨立戰爭中也是屢立功勳,並曾參與終極決戰的「約克鎮之役」。戰後他代表新澤西參與大陸會議和「費城制憲」,並以26歲之齡成為《憲法》最年輕的簽署者。

戴頓在1795年成為眾議院議長,亦曾協助鎮壓威士忌之亂。後來他在俄亥俄似乎搞得有聲有色,當地甚至還有一個「戴頓市」。儘管戴頓是聯邦黨人,並曾大力支持漢密爾頓的財政政策,但這並沒有影響他和伯爾的交情。最重要的是,戴頓之前曾向伯爾借了一大筆錢,一直還沒有清還……「嘿!下下講錢架咩?講雷架嘛我地!」兄弟落難,有事相求,戴頓當然義不容辭!

除了戴頓這個肝膽相照的好兄弟,伯爾還向不同方面籌集舉事資金。他從女婿獲得了一筆錢作為活動經費,並在戴頓的介紹下,認識了俄亥俄愛爾蘭裔鉅富 布倫那哈錫Harman Blennerhassett。在伯爾的鼓動下,布氏答應向他提供資助,以換取在「新國家」中的無限商機。

伯爾還試圖尋求外部勢力的協助。在北美大陸上,英國對西班牙和美國向來非常忌憚。若能同時削弱這兩國的力量,對英國而言自是最好不過。伯爾秘密會見了英國駐華盛頓大使 梅利Anthony Merry,向他宣稱自己將會讓路易斯安那和墨西哥的一部分,分別脫離各自的宗主西班牙和美國,建立一個新的國家。伯爾希望得到英國的海上支援,或至少,也能一些提供資金。

梅利大使本人對伯爾的計劃很感興趣,但由於事關重大,他作不了主。梅利向伯爾表示,自己會全力說服英國政府支持伯爾的計劃,不過這大概需要四個月的時間。伯爾見大使「落疊」,自是心花怒放。然而伯爾的任期已經結束,他不願意留在華盛頓乾等,於是決定先到西部活動。

1805年春,伯爾離開華盛頓,來到俄亥俄與他的金主和盟友會面。伯爾向他們還有其他俄亥俄的「合夥人」報告計劃的進展,再一次堅定了他們的信心。 然後,一如向女兒所透露,伯爾來到新奧爾良。伯爾在這個「路易斯安那」的第一大城市四出活動,拜會當地的財閥和地方權貴。原來在路易斯安那購地案前,那裏與西屬墨西哥本是一體,兩地交往頻繁。然而,由於西班牙不同意購地案,所以現在從墨西哥口岸對路易斯安那設定貿易限制,走這條商路的新奧爾良大款們因此損失慘重。 伯爾向這些富商巨賈提出,爭取墨西哥脫離西班牙統治,成功博取了他們的信任,當然還有最重要的—-他們應允為伯爾提供資金!

美國在購買路易斯安那後,將之分為兩個部分管理。 南部以新奧爾良為中心的密西西比河下游地區為「奧爾良屬地Orleans Territory」,其他一大片土地為「路易斯安那地區District of Louisiana」。 前者以其固有的地方議會管理,後者則以軍政府統制。

伯爾在新奧爾良取得成功,令他覺得事情進展非常順利。他現在打算返回東部,鼓動美西之間的敵對情緒。不過,要舉事除了要錢,還得要有兵。伯爾明白,以他現時手握的資金,未必能募集到足夠的兵源。況且,舉事在即,他也來及不訓練一支大部隊。 為了得到一支具實力的軍隊,伯爾行了大膽的一著。在東歸之前,他帶上手頭幾乎全部的資金,北上前往當時「路易斯安那地區」軍政府的駐蹕地 聖路易斯Saint Louis(就是「劉易斯克拉克遠征隊」出發的起點),拜會路易斯安那「都督Military Governer」韋堅信將軍James Wilkinson。伯爾以其口中三寸龍泉,加上「充滿誠意」的一大筆錢,竟然真的說動了統領路易斯安那地區全部兵力的韋堅信將軍。 得到韋堅信手下的一支勁旅,伯爾深信自己此刻已是勝券在握了!

只是,伯爾萬萬沒有想到,韋堅信將軍原來竟是一個「無間道」,他一直收取西班牙的錢,作為提供美國情報的報酬。劇情如此峰迴路轉,也真的怪不得伯爾棋差一著。 韋堅信收了伯爾的錢,但卻不想放棄西班牙定期給他的鉅額「情報費」。韋堅信掂量著如何可以左右逢源,「兩隻手收錢」。

他向伯爾建議不要將戰線拉得太大,同時得罪美國和西班牙只會得不償失。圖謀墨西哥,此刻還不是時機,倒不如先把力量集中在路易斯安那。韋堅信聲稱可以幫助伯爾重返政壇,讓為他在印第安納屬地Indiana Territory議會先找個席位,再圖後計。伯爾並不想放棄墨西哥,堅持按原定計劃進行。韋堅信假意答應,心中卻另有盤算。

1806年春天,伯爾返回東部開始實行他的「墨西哥計劃」。他不能返回根據地紐約和新澤西,只能在華盛頓和南部到處奔走,企圖鼓動美國人對西班牙的敵意,以便挑起美西之間的戰爭,從中漁利。不過,事情似乎出現了一點阻滯。他的活動經費之前己經差不多花光了,金主們卻不願繼續加注。伯爾嘗試尋找新的資助,同樣徒勞無功,而英國方面也一直是音信全無。

不過,客觀形勢卻似乎向對伯爾有利的方向發展。傑弗遜早前派遣劉易斯和克拉克,帶領遠征隊橫跨西部。這支以軍事編制的「探索軍團」在西部取得重大成功,引起西班牙的不滿。美西關係似乎越見緊張,伯爾乘機四處放風,兩國勢必一戰的謠傳甚囂塵上。

在伯爾的計劃中,美西之戰是一個關鍵。只要美國和西班牙一開戰,伯爾就可以趁邊境兵荒馬亂之際,開一支軍隊進入戰區,然後乘機策動墨西哥北部和路易斯安那的厭戰居民,各自脫離自己的國家。若美西之戰打不成,整個計劃大概就很難成功了。為了確認美西開戰的可能性,伯爾決定兵行險著。他隻身前往華盛頓,以好友聚舊的名義,約見總統傑弗遜。他假意與傑弗遜閒話家常,又不經意論及天下大勢,實質是想套傑弗遜的口風,探聽總統對西班牙的態度。

伯爾以為自己一直以來的行事都很秘密,而且會面時的說話也是小心奕奕。不過他實在太小看傑弗遜了!傑弗遜是一個君子,但卻不是一個獃子。伯爾在華盛頓和西部上躥下跳,四出活動,傑弗遜又豈會茫然不知?此刻,傑弗遜完全可以擺他一道,給伯爾假情報以引蛇出動,然後作好部署來個甕中捉鱉。只是,傑弗遜還是希望給伯爾最後一個機會,他如實告訴伯爾,根據他和幕僚的判斷,西班牙大概也不會有能力和膽量越過邊境,而美國也絕對不會主動向墨西哥出兵。傑弗遜心中暗想,伯爾知道這個消息,大概也會斷了一切的「非分之想」。

不過,這個讓人失望的消息,並沒有令伯爾的野心完全熄滅。他判斷形勢有變,決定暫時放棄墨西哥,把焦點放在路易斯安那。他從俄亥俄方面獲得新的資金後再次西行,到達西班牙控制下的德薩斯。伯爾向西班牙租了一大片荒地,並招兵買馬。表面上經營農場,實質屯田練兵,靜待時機。

伯爾西部的連番舉動,逐漸引起了不同人的注意。當他再次「隻履西行」時,一些媒體開始報道他在這段時間的種種活動,部分甚至直接指控他密謀分裂國家。大眾對這些報道議論紛紛,鑒於伯爾過去的行徑,不少人對傳聞都深信不疑。這時,伯爾計劃的主要金主俄亥俄富商布倫那哈錫,見一筆筆白花花的銀幣如泥牛入海,也似乎已經失去耐性。為了逼迫伯爾開始行動,布氏在《俄亥俄時報》上發表了一系列號召西部各州脫離聯邦的文章,事態持續升溫。

SENSE隨筆130819兵法家 蔣百里的sense 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/08/19/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86130819%E5%85%B5%E6%B3%95%E5%AE%B6-%E8%94%A3%E7%99%BE%E9%87%8C%E7%9A%84sense/但用東山謝安石 為君談笑淨胡沙

SENSE隨筆130819

兵法家 蔣百里的sense

黑白子執筆

〈掌門楔子〉

兵法家 蔣百里的名言Th.『生活條件與戰鬥條件一致者強,相離者弱,相反者亡。』*****

想像農業帝國每培訓一名騎兵,每飼養一匹戰馬要費幾許功夫。 游牧民族?兒童三歲騎乘,駿馬俯拾皆是。便可明白上述定理的意思。

再從近日熱賣的 “朽木君子”「心、體、技」教條出發考量:體質狀況 與心理狀況 適應戰鬥狀況者強,**** 相背離者弱,相逆反者亡。 便可明白他們為何狂操“毅行者”了…… 他們執意要在競爭中取勝, 這叫做「勝負心」.

在 “強競技” (註: Def. 對抗性遊戲, 雙方相互抑制破壞, 以 “即時死亡”或 “相對成績”定勝負. 如戰爭, 圍棋.) 中, 技術水平是決定勝負的壓倒性因素.***

但在兩種情況下, 體質因素 (包括思考能力在內) 抬頭:

A雙方技術相捋, 其理甚明;

B較隱晦的是, 遊戲性質混沌複雜, 技術滲透力低.****

舉例: “萬種行情歸大市”, 影響股市的因素過於複雜, 無法分離梳理因果關係, 所以無法構築高效的市場理論和操作術. 此時, 普通判斷力強者(即有sense者)勝.

又在另四種情況下, 心理因素抬頭:

C嚴苛的注碼: 賭身家, 背上門派國族的榮譽, “真劍勝負”…..

D “勝負決於一瞬”, 或者 “不容有失”, 需要極高集中力. 如跳高, 演藝.

E持久戰, 長時間受壓. 如股市, 圍棋.

最難應付的是F注碼急劇變動, 戰鬥時機無法預計.**** 如Poker “失驚無神, 氹仔浸死人”.

〈黑白子sense篇章〉

早於1923年,蔣百里將軍已斷言:倘若中日必有一戰,兩軍將在京廣線以西形成持久拉鋸。 十四年後,七七蘆溝亂起,抗戰八年,國軍與日軍正面戰場拉鋸的位置,恰如將軍預計。

1936年將軍奉命考察歐洲軍事,親眼見到法國人過分依賴馬奇諾防線,為他們捏一把汗。蔣氏名著《國防論》收錄了〈介紹 貝當元帥序 杜黑《制空論》之戰理〉一文,法國元帥 貝當談及防守的要義時指出: 「守禦的任務,其目的在於破壞敵人之勝利。」百里先生特意作出精彩註解:「在一條線上等敵人來攻擊,這不是『守』,這是等死。」***

1939年歐戰爆發,一如將軍生前所料,納粹德國繞過法德接壤的東面邊境,假道比利時,突破阿登高地長驅南下,背襲馬奇諾防線,擊潰法軍。

訪問團結束歐洲考察回國,途經英屬殖民地新加坡,獲英國總督邀請參觀新近落成的海防要塞。將軍獨具隻眼,當即窺破要塞僅能抵禦海上攻擊,對陸上進襲定必束手就擒。

1941年日本偷襲珍珠港得手,海軍更輕易殲滅英國皇家遠東艦隊。諸路日軍大舉南進,在整個東南亞摧枯拉朽。新加坡的陷落,亦不幸被將軍言中,日軍果然從陸上攻佔了海防要塞。

蔣百里(1882-1938),原名方震,以字行,浙江杭州海寧人。

過往百年,坊間一直流傳一個「神話」—- 1905年 蔣百里以第一名畢業於日本陸軍士官學校,獲贈天皇御賜軍刀。 第二、三名分別是 蔡鍔和張孝準,三名中國人包辦了這所素有「東亞將星搖籃」之譽的著名軍校前三甲,令日本人面目無光。 爾後,陸士為免天皇軍刀落於異族之手,外國學生與日本學生再也不合併計算名次。 「中國士官三傑」,由是聲名鵲起。

今年六月,蔡鍔長子 蔡瑞、曾外孫 袁泉合著的《蔡鍔將軍》一書出版,內中特別澄清了上述那段稗官野史。 臚列了 唐才質、梁啟超等說,指「百里名列第一,從波大致第五。」 至於三傑力壓 荒木貞夫、本莊繁等日本陸軍一代精英的講法,更屬關公戰秦瓊,蓋彼等在十九世紀末早已肄業。

百里先生一生雖然從未帶兵親上沙場殺敵,卻無損作為一位大軍事學家、大戰略學家的崇高地位。 先生在傳世之作《國防論》中提到:「我於世界民族興衰,發見一條根本的原則,就是 『生活條件與戰鬥條件一致者強,相離者弱,相反者亡』。」*****

蒙古人乃馬背上的民族,對他們來說,在大漠縱橫馳騁,真是再簡單不過的事。 蒙古鐵騎征服東西,建立起歷史上幅員最為遼闊的帝國,確實是「生活條件與戰鬥條件一致」的最佳例子。

最近十多年,外科手術日新月異,微創科技更是一日千里。 有相熟大夫派sense曰:「要做微創手術,一定要搵後生醫生。」當中又以自幼開始接觸Playstation的那一代為首選。 哦!明白。 因為微創似打遊戲機;又是「生活條件與戰鬥條件一致者強」的佳例。***

在「生活條件與戰鬥條件一致者強,相離者弱,相反者亡」這條大原則下,百里將軍因應現代武器的改進,推出了「人自為戰」的說法。****

上世紀三十年代,杜黑主義抬頭。杜黑(1869-1930)是意大利空權理論家,初學炮兵,後習空軍。「他說『總是武器的威力決定了戰爭的方式』,所以一種完全新式的武器—- 飛機的出現,將幾千年以來的戰爭概念推翻了。」

把這番理論與《SENSE隨筆130730人的延伸「武器篇」》所謂「武器發展史和人體的關聯想像,可以看作是論述技術革新對人類社會心理的潛在轉換和影響。」兩相印證,立即有豁然開悟的感覺。

杜黑又說:「未來之於現在,較過去為近。」***

百里將軍認為,「人類的腦筋,跟不上世界的進步,這是很奇怪的真理。」他的意思是「思想的進步比物質的進步慢」。

現代戰爭,由於武器的靈活性和殺傷力大幅提高,戰爭形態必然變成人自為戰。 以空軍為例,戰機一旦升空接戰,指揮部只能聽任機師發揮,再無置喙餘地。

「這一種自由的紀律,比規定的死板的紀律,要強得多。倘精神紀律能夠一致,一定可以打勝仗……」換句話說,精神與紀律一致者強。***

除了37年出版《國防論》,百里將軍翌年八月又寫成《日本人》。在新作的後記中,他講述了一個故事。

將軍一年前在柏林近郊「綠林」散步時不慎迷路,因而結識了一位童顏鶴髮的老者。這位德國翁東方知識淵博,令人折服。臨別之際,仙人指路:「勝也罷,敗也罷,就是不要同日本講和!」

在風雨淒淒,前路茫茫的民族生死關頭,要維繫民心士氣,團結抗日,惟有靠泰西仙翁之口,說出這番激勵之言。

1938年11月,百里將軍病逝於廣西宜山,當時山河破碎,只得就地斂葬。九年後,其生前一眾好友,決意把遺體帶回故里。 據說起棺之時,赫然發現屍身不朽,將軍至交 竺可楨大慟曰:「百里,百里,有所待乎?我今告你,我國戰勝矣!」其後火化遺骸,遷葬杭州,一代兵聖從此長眠西湖湖畔。

〈補遺〉Alan

坊間盛傳 蔣百里、蔡鍔、張孝準為日本士官學校的「中國士官三傑」,1905年畢業時更分別奪下頭三名。 日方為避免尷尬,除保留蔣百里的首名位置,蔡鍔、張孝準分別被降格為第四、五名。 第二、三名變為 荒木貞夫(二戰時的陸軍大臣,戰後成甲級戰犯)及 真崎甚三郎(後任陸軍大將,台灣總督)。 蔣百里獲天皇御賜軍刀,並帶回中國。

然而,上述多點後來均證實為訛傳。

首先,蔡鍔與蔣百里二人雖關係密切,並同拜於梁啟超門下,前者更是蔣百里早年的主要政治靠山,但蔣百里於1904年入學,同年蔡鍔畢業回國,兩人不屬同屆。

其次,蔣百里確以首名畢業,但「陸軍士官學校」優等生的賞賜品早期是望遠鏡,後來換成銀錶,從未賜劍。 只有「陸軍大學」頭六名畢業生才有資格獲天皇賜刀,號稱 “軍刀組”。

陸軍大學的入學資格為未滿30歲的中、大尉軍官,於士官學校畢業,服役兩年以上並獲部隊推薦。 因此,外國人只能旁聽或訪問,根本無法正式入讀。

順帶一提,荒木貞夫及真崎甚三郎碰巧也是1905年畢業,不過是陸軍大學,或許因此被誤植於上述杜撰裡。

(附錄) 李白 詩

三川北虜亂如麻, 四海南奔似永嘉, 但用東山謝安石, 為君談笑淨胡沙。

音樂130818齊格菲牧歌 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/08/18/%E9%9F%B3%E6%A8%82130818%E9%BD%8A%E6%A0%BC%E8%8F%B2%E7%89%A7%E6%AD%8C/音樂130818

齊格菲牧歌:一份非常凡的生辰禮物

蕭律師執筆

1869年李察‧華格納的三十三歲妻子Cosima—- 鋼琴家及作曲家 李斯特Franz Listz的女兒,給華格納誕下麟兒。對五十六歲當時已算是老人的華格納來說,真是喜不自勝。“我的兒子要叫齊格菲”,因他當時正譜寫歌劇“齊格菲”第三幕。“我要用音樂來表達慶祝我兒子的誕生及感謝我年青的妻子!但要秘密進行以給她一個驚喜。”

華格納就開始譜寫“齊格菲牧歌Siegfried Idyll”。要秘密進得確有點難度,因Cosima對華格納的才華仰慕不已。華格納寫在紙上的每一個音符她都十分感興趣。但華格納還是鬼鬼祟祟地、神秘地進行譜寫。

終於寫好了,但整首樂曲還得排練,因為這首樂曲是從未面世的。他首先要組織一個小樂團。他先徵集了幾位老友捱義氣充當樂手,連他低微的管家、後來成為有名的大指揮家 Hans Richter也看上了。“你就吹小號trumpet。”“喂,老細,我唔惦,我未學過,唔識吹。”Richter雙手齊搖。“你得嘅,去學喇。”難道華格納還會走眼嗎?他早已看出這管家的音樂才華。其他仍欠缺的樂手,他唯有用錢雇用。

每天晚餐後華格納借故外出;Hans Richter也前後腳溜了出去。 Cosima對Richter每晚「失踪」很不滿,不時向華格納告枕頭狀,華格納支吾以對。

1870年的聖誕日,是Cosima的生日,她仍躺在床上未醒。一大清早,華格納和他的小樂隊,一個個鬼祟祟地潛入華格納的家裡,放輕脚步依次站立在引向Cosima樓上睡房的樓梯級。華格納站在最高處,拿著指揮棒—-他連樂隊的超低音提琴手也看不到,因為琴手要站立到樓下梯間的轉彎處。

等著,等著。Cosima在房內傳出聲音,醒了。華格納首先望望首席小提琴手,再望望其他團員,點了一下頭,振作一下,舉起指揮棒。齊格菲牧歌的第一個音符響起了………

Cosima在房中,聽到音樂由外面梯間傳來。這旋律有點似曾相識—- 她曾看過華格納所寫齊格菲歌劇第三幕的草稿,但卻又十分陌生。有些旋律她曾哼過給兒子聽,但不旋踵又接不上來。華格納正處於他的音樂創作巔峰,隨便拿些音樂素材就能寫出截然不同的曲式。這曲的旋律,相信Cosima終其一生也不能忘懐,一份奇異而獨特的生日禮物。

這首“齊格菲牧歌Siegfried Idyll”只有不足十八分鐘的長度,採用了“齊格菲”歌劇第三幕的若干旋律,而以輕鬆閒適的搖籃曲lullaby及隨想曲式寫之。此曲原寫給十五人的小型室樂團演奏:小弦樂組,一支小號、一支長笛、一支雙簧管、兩支單簧管、兩支法國號和一支巴松管。後來華格納再將它改寫給整個大型的樂隊以作音樂演出項目。

如果你想領略一下Cosima第一次聽這樂曲的感受,那你必須要聽聽Otto Klemperer指揮Philharmonia Orchestra演繹的版本了。 Klemperer選取原本室樂團版本演奏。 室樂團版本的錄音並不多,幸好這演繹是非常精彩,錄音水準甚高,EMI有CD及黑膠碟發行。由於是英國Columbia藍銀版的錄音,唱片編號SAX2454/55。齊格菲牧歌是附加曲目。如要找較亷價的,可買買美國Angel版。德國版Columbia版最抵聽,編號STC-91281,全是華格納作品,是一碟裝,和SAX是同一個錄音所出,不過不同品牌,價錢就不一樣了。

華格納改寫給大樂團的演出版較普遍,錄音也多。Bruno Walter的1959身歷聲錄音,初由CBS發行黑膠碟,現由SONY發行CD。,唱片編號是MS6507。你如想深入點瞭解Walter如何處理這首樂曲,聽聽他排練的錄音也很有趣。排練錄音由日本印製,只得單聲道版。

DGG有由RafaekKubelik指揮柏林愛樂管弦樂團,也有非常高水準的演出。

其他Colin Davis (Philips)、Sawallisch (Philips)、Solti (Decca/ London)、Karajan (DGG)的錄音也是不錯的選擇。

法律130825美國的陪審制度 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/08/25/%E6%B3%95%E5%BE%8B130825%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E7%9A%84%E9%99%AA%E5%AF%A9%E5%88%B6%E5%BA%A6/法律130825

美國的陪審制度***

朝日執筆

「陪審制度」是以英美為首「普通法系」的特色。其他國家如日本、韓國、俄羅斯及北歐等國,雖然也有類似的「陪審制」或「參審制」,但運作方式與普通法系中的「陪審制度」有明顯差異,起源也似乎沒有什麼關係。

這種「英式陪審制度」的源起可追溯至九世紀初的法蘭克帝國,征服者威廉於公元1066年征服不列顛,建立諾曼王朝,把它從歐陸帶到英國。 英王亨利二世(1154-1189在位)被認為是「現代陪審制」的始創者。大概到了十七世紀,發展成熟的陪審制度,已被認為是讓被告免受酷刑的重要保障。

美國從殖民地時代起就繼承了英國的陪審制,此制度在十三個殖民地都有實施。由於陪審制引進了「一般公民的聲音」,令它在美國「反英抗暴」的鬥爭中大放異彩。

1735年,紐約出版商曾格John Peter Zenger因發表批評殖民地總督的文章,而被控「文書煽動罪」。在審訊中,儘管控辯雙方對案情事實皆毫無爭議,但由紐約市民組成的陪審團還是作出了「無罪裁決」。這令「陪審制度」在美國披上了抗爭的神聖光環。

另外還有一件與「陪審制度」相關,但影響更大的事件。當時英國為壟斷北美貿易,通過了《航海法》,並以此檢控往來北美的「非英籍」貨船,但各地的陪審團卻通常對這些外國商船作出「無罪判決」。英國為此專門成立「海事法庭」以迴避陪審團的審判,這也是獨立戰爭的導火線之一。傑弗遜在《獨立宣言》中,指責英皇的其中一條罪狀就是「在許多案件中,剝奪了由陪審團進行審判的權利!」

因為有這樣的淵源,加上美國以「自由」「權利」立國,所以「陪審制度」在美國比在其他英屬地方(如香港)多有了一重光環,意義特別重大。為此,立憲者

在《憲法》中為「陪審制度」建立了「憲制性地位」。***

《憲法》第三章第二條確保了「對一切罪行的審判,除了彈劾案以外,均應由陪審團裁定」。

後來美國人覺得這樣還不足夠,在首批「憲法修正案」—-「權利法案」中,第六條規定「在所有刑事案中,被告人應有權……要求由罪案發生地之州及區的公正的陪審團予以迅速及公開之審判……」;

第七條規定「……其爭執所涉及者價值超過二十元,則當事人有權要求陪審團審判……」二十元在當時已是大數目了,折合現在近百萬美元。不過由於此條文數目一直沒有更改,所以到了現在,第七條等如保證了「任何民事訴訟」,均享有由陪審團審訊的權利。

這種對「陪審團」的熱衷是美國特色,為其他普通法國家所無。***

例如我們身處的香港,民事案件就不會有陪審團。就算是刑事案件,也只有高等法院的嚴重案件才會設置。另外,死因裁判庭也會用「陪審團」。

不過,雖說是由陪審團「審判」,但陪審團在審訊中的職責,其實僅限於「認定事實」。**** 陪審團認定的結果稱為「Verdict」,法官再據此參酌法律作出

「判決Sentence」。在極少數的情況下,陪審團所認定的結果違背了法官所作的法律指引,甚至明顯違反常理。此時若有與訟任何一方向法官提出,法官可以無視陪審團的結論而作出「逕自判決JNOV」。

不過,在大多數普通法「法域Legal Unit/ Law Unit」(大多數情況下與「司法管轄權Jurisdiction」的意涵重疊)中,法官只能在陪審團認定「有罪」時作出「無罪判決」,而不能在陪審團認定「無罪」時作出「有罪判決」。****

保護人權,寧縱毋枉,其意甚明。

另外,由於陪審團的工作是「認定事實」,所以他們只有在案件初審才會出現。所有關於案件的「事實問題」,都應該在初審時釐清。初審由陪審團認定的「案

情事實」一般不會再被質疑。因為根據《第七修正案》,「任何經陪審團審判之事實,除依照習慣法之規定外,不得在合眾國任何法院中重審。」若一方不滿初審結果而到上級法院上訴,上級法院審理的也只會是「法律問題」,而不會再處理「事實問題」。所以嚴格來說,上級法院審理的並不是該案件本身,而是審理此前「下級法院審理該案件」這件事。

由於在習慣上最高法院很少「審案」,所以有人會誤以為最高法院「無權」審案。其實,這是「不為也,非不能也!」根據《憲法》第三章第二款:「在一切有關大使、公使、領事以及州為當事一方的案件中,最高法院有最初審理權。」雖然「州為當事一方」這一項在《第十一修正案》有所修訂,但由《憲法》顯然還是賦予了最高法院「審案」的權力。

還有一點,就是雖然最高法院在一般情況下,只審理「法律問題」,而不會對初審時由陪審團認定的「事實問題」作出質疑,但是根據《憲法》的規定:「在上述所有其它案件中,最高法院有關於法律和事實的受理上訴權。」也就是說,最高法院是除了表達「法律意見」外,還有權「重新認定案情事實」。只不過,在絕大多數的情況下,最高法院都會相信,最初接觸案情的「普通明理人」—-陪審員「與事實的距離最近」,因此極少會質疑他們的判斷。

美國最高法院在大多數情況下不會直接審案,大法官們只是就其他各級法院的判決,作出有指引性的法律意見,然後將案件發還(按照最高法院的意思)重審。不過這只是一種習慣,而不是一種規定。***

掌門按:

我一向認為聯邦最高法院只審理下級法院的

a判決法理; 和 b審判程序

有否違反憲法.***

所以, 它無權重審案件.

讀了本文才知道那只不過是法律「習慣」, 它是有權重審案件的.***

SENSE隨筆130826馬克的崩落 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/08/26/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86130826%E9%A6%AC%E5%85%8B%E7%9A%84%E5%B4%A9%E8%90%BD/SENSE隨筆130826

馬克的崩落: 金融之王(二)

執筆人:蟬

<掌門楔子>

我的小學老師們都親身經歷過國民政府 “金元券超級通脹” 的日子, 其中一位訴說過下面這兩則「流行笑話」:

(甲則) 在食肆吃麵, 單價用粉筆標寫在牆壁黑板上面. 由於標價快速更新, 導致顧客進食速度同步加快, 並且很多人失了預算, 不夠錢買單.

(乙則) 鄉民一人用木頭車推著幾大麻包袋紙幣到市集購買日用品, 途中用廁, 出來後驚覺木頭車不見了, 幾大麻包袋紙幣則被棄於道旁….. 大劑, 呢鋪損失慘重!

“金元券超級通脹” 如與歐戰後德國的超級通脹相比, 卻是小巫見大巫, 蚊髀鬥牛髀.

巴黎和會

1918年11月,一次世界大戰結束。它為歐洲帶來極大的傷害,約有1,100萬戰鬥人員死亡,平民900萬遇害,另外2,100萬人受傷。

美國除了因為較遲投入而傷亡人數較輕,還因為戰時歐洲對物資需求大增而令經濟飛升。戰前美國GDP約為英法德三國的總和,戰後卻比三國總和多出50%。

戰後歐洲最大的外交問題便是德國的賠償問題,*** 被 “凡爾賽條約”稱為“挑起戰爭的唯一元兇”的德國,面對各戰勝國不同的索償要求。

美法英三個主要戰勝國中,法國一直被猜測為會提出極嚴苛條件的一方。 法國多年來受到德國復興的折磨,除了德國表現得充滿活力和進取外,德國比法國人口多出50%亦是法國處處提防的原因。

相對法國,外間一直認為英美會提出較溫和的要求,除了害怕壓垮德國外,法國在歐洲大陸獨大亦非兩國所願見。

然而結果出人意料,英國代表提出極苛刻的要求,而美國則一如估計地溫和。 英國之所以會像“壓榨水果一樣擠壓德國”,是因為當時國內傳媒發起了一場要求施行強硬外交政策的運動。 英國談判團的團員之一,前英格蘭銀行行長Walter Cunliffe更提出令人驚訝的1,000億美元賠款要求, 當時德國每年GDP僅為120億美元。***

凡爾賽條約

經過兩個多月的談判,各國的賠款金額要求為英國550億,美國100-120億,法國對賠款要求相對看輕,更重要的是如何透過裁軍和割地削弱德國。***

1919年,反對過度壓榨德國的英國首相David L. George提議將賠款評估交與專門的機構負責,並訂下除賠款外的其他條款。

同年5月,〈凡爾賽條約〉草案確立,提出德國將損失1/8國土,軍隊裁減至不超過10萬人,並在兩年內支付第一筆50億美元的賠款,剩額再議。

此等要求令德國震怒,內閣大臣 沙伊德曼為了不在文件上簽上自己的名字而辭職。

當時對賠款額作出最有力批評的不是別人,正是英國代表團內的經濟學家 凱恩斯。*** 他出版了《和平的經濟後果》一書, 提出“若想從德國擠奶,首先要保證其不被毀滅。”據他推斷,德國所能承受的賠款金額不多於60億美元。此書於出版後6個月內全球銷量超過了十萬冊,被翻譯成超過十種語言,影響力甚大。

德國在條約簽署後對賠償問題一直採取不滿和採延的手段,頭兩年只償還了50億中的20億。1921年5月,總賠款額敲定為125億。德國人亦作出讓步,由抵制履行條約轉為履行責任政策。

但實際情況是,德國並無能力去償還此鉅額賠款。 戰後政府除了為軍人和遺孀提供養老金,也實施了多項社會保障政策,令德國財政背上極大的負擔。 為了籌資填補開支缺口,戰後德國的政府都依賴德意志銀行印制鈔票,令其陷入著名的超級通脹Hyperinflation。***

比狗跑得還快的德意志銀行

根據美國經濟學家Philip Cagan(費利曼的博士班教授)於1956年的著作《The Monetary Dynamics of Hyperinflation》所下定義,Def. 「超級通脹」開始於貨幣在一個月內貶值率高過50%;而當開始後, 若貨幣的月貶值率回落至50%以下並維持最少一年,則被視為超級通脹的結束。***

超級通脹期間,人們會偏向盡量減持貨幣,貨幣購買力急速下降,但貨物間相對價值大致維持不變。

1914年,馬克的幣值為4.2馬克兌換1美元,至一戰結束後一年多,馬克與美元的兌換率跌至65:1。有趣的是,於1920年接下來的18個月,即使通貨增長了50%,但馬克的幣值卻開始穩定。外國的投資者認為馬克過度貶值並已經見底,歐洲和美國人無不紛紛購入馬克債券,估算當時國外投資總額約20億美元。

事後證明投資者是錯的,馬克在1921繼續下跌,並且進入高速期。***

1922年德國物價上漲了40倍,馬克兌美元由190:1跌至7,600:1。年內法國和比利時入侵德國魯爾區,令情況雪上加霜。1922年德國發行了1萬億馬克,繼而在1923的上半年,發行了17萬億馬克。***

當時的德意志銀行為了應付龐大的發鈔需求,印刷業成為主要的後勤業務。它擁有133間印刷廠共1,783台印刷機及30多家紙廠。:)

1923年8月,兌換率為620,000:1;同年11月,兌換率為630,000,000,000:1(是六千三百億馬克兌一美元!)**** 當時一公斤煙肉要1,800億馬克,貨幣面值出現了1,000億元的紙幣,但仍然難以追上通脹。當時的工人拿到工資都要以最快的速度換取貨物,否則到了周末便會失去9/10的購買力。

據稱當時德國發現一種新的病症,名為“零中風症 Zero Stroke”,患者會忍不住寫下很多零,然後開始熱情地投入計算。他們會說自己已有100多億歲或40萬億個子女。患者多為出納員,簿記員和銀行家。:)

1923年8月23日,當時的德意志銀行行長向國會提交經濟報告,內文如下:

“德意志銀行現在每天發行20萬億馬克新鈔票,其中有5萬億是大面額的。到下周,將增至每天發行46萬億,其中18萬億是大額。截至目前,發行總額為63萬億馬克,因為過幾天,我們一天內所發行的鈔票量將是目前流通量的2/3。”

1923年10月,新貨幣Rentenmark取代馬克,並奇蹟性地終止了這次超級通脹。*** Rentenmark與馬克的兌換率為1:1,000,000,000,000。“零中風症”的患者看來有救了。:)

參考:

《金融之王:毀了世界的銀行家》

《Lords of Finance: The Bankers Who Broke the World》, 2009, Liaquat Ahamed

說史130827傑弗遜傳(30) 伯爾無罪 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/08/27/%E8%AA%AA%E5%8F%B2130827%E5%82%91%E5%BC%97%E9%81%9C%E5%82%B330-%E4%BC%AF%E7%88%BE%E7%84%A1%E7%BD%AA/說史130827

傑弗遜傳(30) 伯爾無罪

朝日

〈美國簡史番外篇〉: 天才傑弗遜和他的對手們(十五)副總統伯爾叛國案(下)

前文再續,書接上一回。上回講到,卸任副總統 伯爾在南部和西部頻繁活動,既與各方勢力人士聯絡,又招兵買馬,意有所為。正當計劃如箭在弦,蓄勢待發之際,其中一個重要盟友路易斯安那都督 韋堅信卻暗中向傑弗遜總統投書告密。

一直密切注視著伯爾一舉一動的傑弗遜,同樣也早已是蓄勢待發。他收到韋堅信的告密信後,隨即向國會指控伯爾叛國,要求發出全國通緝令,將其逮捕歸案。伯爾欲出走墨西哥,卻被傑弗遜指派的維珍尼亞執法人員所截。經過控辯雙方在大陪審團前的一番舌劍唇槍,伯爾終於被推到法院的審判台上。

無論在公在私,傑弗遜都已經下定決心,非要將伯爾入罪不可。他不止一次向全國各地官員下令,務必盡一切可能,尋找能夠指證伯爾的證人、證物、證據。然而,伯爾是天生的政客,向來逢人只說三分話,就算向金主推銷陰謀詭計時,也總會說得曖曖昧昧,模稜兩可,而不會明目張膽地一下子挑明。 另一方面,他行事也極為小心,除了計劃中極少數的核心成員外,極力避免留下白紙黑字的證據。況且,曾與伯爾聯絡,甚至曾出資支持伯爾者,都擔心會受到牽連,故也必然對一切都推說不知。

儘管伯爾的老奸巨滑,讓傑弗遜這個「大搜查」行動的投入和產出完全不成比例,但傑弗遜「不惜工本」的動員,始終還是為他的旗下猛將,負責這宗案件的維珍尼亞聯邦檢控官 希伊,找到了大量周邊證供和其他間接的佐證。當然,傑弗遜手上還有最有力的證人 韋堅信;還有他與伯爾之間的通信,信中的內容涉及計劃的細節,毋庸置疑,這將是關鍵性的證據!

除此以外,傑弗遜也運用手上的權力和總統的威望,製造輿論,間接向 馬歇爾施壓。 民主共和黨和對漢密爾頓之死仍未釋懷的「紐約派」聯邦黨人,這兩幫本來水火不容的敵人,此刻竟然罕有地聯手。案件還沒有開審,已是民情洶湧。大部分的民眾都認為伯爾通敵賣國,分裂國土,背叛共和,實在罪不容逭,必須將其治以重罪,以「正法紀、保人倫、存天理」!

就在一片沸沸揚揚,「國人皆曰可殺」的輿論聲中,1807年6月,這宗轟動全國的「副總統叛國案」在最高法院首席大法官馬歇爾的主持下,於維珍尼亞臨時聯邦法院開審了。

主控官希伊向被告伯爾宣讀四項「叛國罪」,伯爾對全部控罪都矢口否認。控方於是傳召本案最重要的證人韋堅信將軍。這位曾在美法準戰爭中屢建奇功的英雄,剛在去年,也就是1806年底被撤銷了路易斯安那屬地都督之職。這倒不是因為他暗中向西班牙通風報信的事被人揭發,而是因為他在屬地的施政實在糟糕,引起當地居民強烈不滿,最終被指控「濫權」而遭撤職。不過,他的被撤與伯爾意欲舉兵的時間非常接近,實在巧合得難免令人有所遐想。而且,他下台後,傑弗遜隨即派遣了自己最得力的前私人秘書,同時也是西征「探索軍團」的隊長劉易斯,前往聖路易斯,接替了路易斯安那屬地總督一職。

反正現在韋堅信的處境非常尷尬,是應該按照傑弗遜的意思,全力「將死」伯爾,抑或放伯爾一馬,同時也為自己「留點空間」?究竟怎樣做才對自己最有利?向來「理性」的韋堅信心裏大概也沒有底,只能硬著頭皮上了。

這位聯邦黨籍的將軍,以控方主要證人身分,在法庭之內作證。韋堅信指證伯爾叛國,他先拿出伯爾在起事前給他的密碼信,信中清楚顯示伯爾要求韋堅信出兵與從俄亥俄出發的武裝部隊會合,並配合英國皇家海軍攻擊西屬墨西哥。鐵證如山,伯爾與克萊對這一封信的內容無從否認。

韋堅信接著拿出伯爾與他之前的通信,證明「叛國」的指控確有其事。韋堅信在法庭上宣讀信件的內容,伯爾聽著聽著,覺得有點不妥—-韋堅信讀的內容與伯爾寫給他的信明顯有差別。 伯爾舉手抗議,表示對韋堅信呈堂信件的真實性有所質疑,辯方律師 克萊即時要求鑒正信件的真偽。

法庭當場進行筆跡鑒定,發現韋堅信所呈信件上的,竟是他本人的筆跡!韋堅信不疾不徐地解釋道:「這些信的原件丟失了,呈堂的是我收信時留下的手抄本。」韋堅信話剛落,法庭上傳來哄堂大笑,陪審團即時宣佈這批證據無效。

顯然韋堅信已經作出了決定,他不介意在法庭上當一回小丑,但卻不會冒險將伯爾與他之間的密謀公開—-這些同時也是指證他自己叛國的證據。韋堅信不能確定伯爾若真的叛國罪成,自己是否能夠置身事外。韋堅信不介意繼續替傑弗遜指控伯爾—-也許這樣真的對自己的前途有利, 但首先要確保立於不敗之地。

伯爾得勢不饒人,趁機發揮他過人的演說天賦,情辭並茂地向馬歇爾大法官和陪審團申訴自己的冤屈:「根據《憲法》,『叛國』就是對合眾國採取敵對的行動。沒有行動,就不可能構成『叛國』。如今我受到的攻擊,卻並非以事實為基礎,而僅是基於一些虛假的報道,說我將有可能採取什麼什麼行動。只是因為這樣,整個國家就都站在我的對立面上,這公平嗎?這公正嗎?韋堅信順口開河打我的小報告來恐嚇總統,總統又拿這些報告來恐嚇人民!」

伯爾在庭上慷慨陳詞,聽者無不動容。希伊甚至察覺有陪審員連連點頭,心知不妙,當即拿出另一些證據,反駁伯爾。他指出一個重要的事實,就是的確有一隊武裝部隊,在韋堅信指稱的時間,於俄亥俄的布倫那哈錫島集結。而且也有其他證據表明,這支部隊至少有部分的薪金和物資是由伯爾提供的。

克萊隨即發言,提醒大法官與陪審員另一個非常重要的事實,就是當該支部隊在布倫那哈錫島集結時,被告伯爾本人並不在場。一個不在現場的人不應該被控。希伊早料到對方有此一著,已是有備而來。他提出了英國普通法中的「推定性叛國罪」,並指出在美國亦曾有法官在審訊中,援引這項條文,即被告在叛亂行為發生時即使不在現場,只要有其他佐證,仍可被控以「叛國罪」。最重要的是,當時提出這個說法的那位法官,正是現在端坐在這個法庭之內,高高在上主審這宗案件的首席大法官馬歇爾本人!故此,雖然事發時伯爾並非身在現場,控方仍可以就其策劃和組織「叛國軍事行動」的行動,對他予以起訴。

雙方繼續在庭上舌劍唇槍,互為攻守。只是,傑弗遜在這宗案件中展現的「高度投入」顯然是有點兒過分了。早在審訊正式開始前,已出現了對總統「過度參與」案件審訊的質疑。蟄伏已久的傑弗遜反對者,逮住這個難得一見的機會,攻擊傑弗遜濫權。他們指責傑弗遜公報私仇,挪用總統的行政權力,把這次審判變成一場政治鬥爭。按他們的說法,總統實際想要對付的,早已不是無權無勢,不成氣候的「落水狗」伯爾。首席大法官馬歇爾,才是傑弗遜的真正攻擊目標。

這種說法在社會上引起了回響,因為大家都知道傑弗遜與馬歇爾之間的「宿怨」。在「馬伯利訴麥迪遜案」中,馬歇爾表面上判了麥迪遜勝訴,好像給足了舅舅傑弗遜面子,但實質上卻「提升」了最高法院的權力。傑弗遜認為,馬歇爾以聯邦黨人的身分,利用最高法院威脅和掠奪了總統和國會的權力。馬歇爾當然也是非常清楚傑弗遜在這宗「叛國案」的審訊中,到底扮演著什麼角色。因此,正如伯爾在主持蔡斯大法官的彈劾案一般,馬歇爾在審訊中同樣如履薄冰。不過,這並不單單是出於對伯爾的投桃報李,感謝伯爾盡力確保了自己的夥伴蔡斯,能夠獲得公正的審判。真正的原因,在於馬歇爾深明自己現在的處境,與當時的伯爾其實非常相似。而且,相比伯爾純求自保,他還肩負著另一重的使命。馬歇爾一方面要維護最高法院的尊嚴,一方面又要小心奕奕,讓包括傑弗遜在內的所有對手,挑不出一點毛病來。

馬歇爾大法官在庭上,表現了他過人的能力。他提出的意見合情合理,他作出的裁決公正公平。隨著審訊的一路進行,儘管在傑弗遜的主導下,主流輿論還是站在總統的一邊,認為馬歇爾應判處伯爾有罪;然而,認同馬歇爾應「公平無私地」審訊,認為總統對案件的參與應該「適可而止」的意見,也逐漸多起來。有點讓人意外的事,伯爾在庭上瀟灑自如的表現,為他建立起「悲劇英雄」的形象,社會上開始出現同情他,認為他應該獲得「真正公正」審訊的聲音。

經歷超過兩個月聆訊,1807年8月底,馬歇爾大法官宣布,整個取證程序完成。他首先向陪審團重申一次《憲法》中的「叛國罪」定義,然後向陪審團提供有關案件的法律意見和判決指引。

馬歇爾指出,就實物證據方面,在控方所有「有效的」證據中,最直接證明伯爾確實曾與韋堅信發動軍事行動的,是他給韋堅信的那一封密碼信。然而,從信的內容看,它只涉及攻擊西班牙的殖民地,卻沒有提及對美國領土採取任何行動的打算。因此,這顯然不能成為伯爾「對合眾國發動戰爭」—-《憲法》中的「叛國」定義—-的證據。

馬歇爾接著回應控方關於伯爾「不在場而策劃叛亂」的指控。他提醒陪審團,「叛亂」按照《憲法》的定義,「只限於與合眾國開戰,或依附其敵人,對其敵人予以協助和鼓勵。」因此若其本人沒有親身參與,「勸人叛亂」或「促使叛亂」並不等於「事實上的叛亂」。當案情所指的那一支武裝部隊,在布倫那哈錫島集結之時,伯爾本人並不在場。雖然控方援引案例,提出「推定性叛國」的指控,不過,若沒有確鑿的證據,「推定性叛國」無疑是過度司法。他自己在另一案件中提出的說法,也未必一定適用於本案。

馬歇爾接著對陪審團強調,由上述的案情來看,本案的的關鍵在於,控方提出的證據是否能充分證明伯爾曾「參與」針對合眾國的軍事行動。 截至起訴提出當日,還沒有任何公開的叛亂行動發生。就算在布倫哈那錫島集結的軍隊,真的是打算向美國開戰。但由於控方未能證明伯爾當時身在現場,故只能以「推定性叛國」指控他「策劃和組織叛亂」。

不過,根據《憲法》對「叛國罪」的舉證標準,除非伯爾主動供認,否則至少要有兩名證人作證,指控才能生效。而控方由始至終,直接指控伯爾「叛國」的證人只有韋堅信一人,顯然未符標準。

況且,從更根本的角度來看,這項「策劃和組織叛亂」的指控是臨時增加的,並沒有寫在起訴書上。根據《憲法第六修正案》,被告人有權「事先得知控告的性質和理由。」故這條在「違憲」情況下提出的控罪,本來就應該予以撤銷。

大法官認為已向陪審團提供了足夠的法律意見,並作出了足夠判決引導。他現在敦請陪審團,就這宗案件作出最公正的判決。

1807年9月1日,陪審團宣佈他們的決定:「本陪審團宣佈,由於我們掌握的證據,不足以證明伯爾犯有叛國罪,因此,我們決定判他無罪。」***

伯爾至此深深地舒了一口氣,然後不忘趁機表現他一貫的「有型有款」。他和克萊向馬歇爾表示對陪審團判決書的憤怒和不滿。 因為他們認為判決書中表達的意思過於含混,令人覺得「意有所指」,對作為被告的伯爾並不公平。伯爾和克萊認為判決書中,只須簡單直接地寫出他們的判決,即「有罪」或「無罪」,而不應該說那麼多無謂的廢話。

馬歇爾大法官對被告的申訴表示認同,他要求陪審團重寫判決書,上面只須寫上「無罪」一詞!這也成了一個慣例,***** 即陪審團不必對案件中的各項事實逐一認定,也不必為他們的判決提出任何理由,而只須簡單地向法庭表達他們的判決—-「有罪」抑或「無罪」。

至此,這一宗轟動全國的「副總統叛國案」審訊結束,伯爾無罪獲釋。這兩個月他在法庭上的「精彩表演」,為他贏得旁聽者的同情。在馬歇爾按照陪審團判決書,宣判伯爾無罪的一刻,旁聽席上傳來一陣的掌聲和歡呼。伯爾成了英雄,雖然只是這短短的一剎……

SENSE隨筆130829「左派」的前世今生(一)橫空出世至席捲全球 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/08/29/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86130829%E3%80%8C%E5%B7%A6%E6%B4%BE%E3%80%8D%E7%9A%84%E5%89%8D%E4%B8%96%E4%BB%8A%E7%94%9F%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89%E6%A9%AB%E7%A9%BA%E5%87%BA%E4%B8%96%E8%87%B3%E5%B8%AD%E6%8D%B2/SENSE隨筆130829

「左派」的前世今生:(一)橫空出世至席捲全球

Alan執筆

偶爾看看本地政壇新聞與國際時事的朋友,大概會被報導中的左派右派,左翼右翼攪到一頭煙。 大家都相當好奇為何本地一直被統稱為左派的人士,其政治主張與行事作風均與歐美左派大相逕庭。 更讓人疑惑的是近年冒起的一批自稱左派的激進政黨,事事都與傳統左派對著幹。 要解釋上述怪現象,非三言兩語可道出個所以然,讓我們回帶至二百多年前的法國大革命從頭說起。

左右本用以辨別方向,18世紀末法國大革命期間的「國民會議」才賦予價值取向。 激進的「山嶽派」和「雅各賓黨」一般坐在主席台的左面,相對溫和的「斐揚派」則坐在右面。 當時兩者的分歧只在於政治體制的改革上面,斐揚派支持較保守的君主立憲,而雅各賓黨人則鼓吹廢除國王,實現共和。 兩派對於外交、經濟及其他範疇,並無明顯爭議。 無論雅各賓黨或斐揚派均未以左右派自稱或稱呼對方,但「左」予人較激進的印象卻被流傳下來。***

在整個19世紀中前期,左派在歐洲不同地方定義各異。在發源地法國,期間經歷了數次帝制與共和的變革,左右派則被分別泛指為共和與帝制的擁護者。在其他國家,左派被指為古典自由主義者,其政治哲學為個人先於國家,強調個人權利,私有財產,支持小政府式自由放任的經濟政策。部分的北歐國家,如丹麥和挪威,仍有這種劃分的殘留痕跡,其右翼的自由派政黨依舊使用Venstre(左派)作黨名。

1948年馬克斯和恩格斯發表《共產黨宣言》,*** 把人群劃分出無產階級與資產階級,如左右般截然不同的世界,預言前者終會將後者取代,廢除私有產權,並建立無階級無國界的平等社會。

1864年國際工人聯合會成立(史稱第一國際)***,成為各國社運的精神領袖。自此時始,左派成為共產主義者或社會主義者(兩者有少許差異,但不在此詳述)的代名詞。 此刻的左右之爭已不再局限於政制的分歧,共產主義是一套包含大至國族政治經濟,小至人生哲學的完整世界觀,要把社會從頭到尾徹底革新。

第一國際以罷工為主要抗爭手段,前後於波蘭、英國、法國等地組織或聲援工運。1871年,普法戰爭期間,拿破崙三世閃電式戰敗使巴黎出現權力真空。第一國際組織的「巴黎公社」曾短暫統治巴黎達兩個多月,並作首次嘗試於現實社會中實踐共產主義。*** 然而,巴黎在內憂外患下迅速被法國臨時政府奪回,上萬名公社成員或支持者戰死或被處決,第一國際的總部亦因而遷往紐約。 巴黎公社的失敗,使全球左派運動陷入低潮,1876年,創辦人馬克思與恩格斯於費城召開大會,無奈解散組織。

左派的統一組織雖不復存在,但各地左派改以組黨形式參政,至1880年代,歐美已有16個國家成立社會主義政黨。

1889年,「社會主義國際」(史稱第二國際)*** 在恩格斯等人籌劃下成立,並於巴黎召開第一次會議,發表《勞工法案》及《五一節案》,定每年5月1日為「勞動節」,3月8日為「婦女節」,倡議每天工作八小時(這可能是第二國際影響最深遠的傑作)。

第二國際自成立起,內部已存在 “無政府主義”、 “傳統馬克思主義”和 “修正主義”三大派別(即左派內再分成左、中、右三條路線),自恩格斯逝世後,派系分歧加劇,內鬥不斷(這也是左派特色之一)。

1914年第一次世界大戰前夕,全世界已有接近30個左派政黨,在各國組織大批工會和合作社,會員人數超過一千萬。 其中以德國「社會民主黨」最具影響力,該黨有一百多萬名黨員,並以百多個席位成為德國議會中最大黨團。

一戰爆發後,德國社會民主黨率先投票贊成戰爭撥款,支持政府「保家衛國」,而其他參戰國內部的左派政黨亦紛紛表態支持所屬政權。 不同國家的左派政團除了因戰爭產生敵意外,亦因此背離了共產主義中國際主義的核心價值,***俄國的列寧作為最後一根稻草,宣告「第二國際已死,第三國際萬歲」。至此,第二國際名存實亡。

雖然戰後第二國際嘗試重組,但多國的左翼團體均拒絕參與,德國的社會黨國際亦於二戰後以第二國際名義重組,更存活至今,可惜均不成氣候,遠遠不復當年之勇。

順帶一提,1905年孫中山先生曾以社會主義信徒的姿態求助於第二國際,要求接納興中會為成員。但當時的第二國際執行主席 王德威爾德認為仍處於農業社會的中國不具備發動社會主義革命的條件而拒絕孫中山的請求。 王德威爾德當時大概無法想像共產主義日後在亞洲多個落後國家遍地開花的盛況。

1919年,列寧奪得俄國政權後成立共產國際(即第三國際),*** 號召世界革命,積極向外輸出革命思想並提供援助,中國的國民黨與共產黨都曾屬受助之列。其後數十年間,蘇聯版圖伸延至南斯拉夫以外的整個東歐,中國、北韓、越南、古巴等國的共產主義者先後革命成功,取得政權。 與西歐,美國為主的資本主義勢力形成對峙,困難全球數十年的冷戰因此而起。***

雖然大部分共產政權嘗試實踐共產主義理論,但效果往往強差人意,而往後更愈偏向國族主義,以及國內專政獨裁,與初時的烏托邦理想漸行漸遠。 共產政權的腐化與帶來多宗人道災難,使不少共產主義信徒感到痛心與悔疚,部分人因而全盤民否定左傾思潮,但同時也有部分人總結經驗,反思,並嘗試改進,發展出新一波左派運動。

SENSE隨筆130830怪誕行為學(一) 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/08/30/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86130830%E6%80%AA%E8%AA%95%E8%A1%8C%E7%82%BA%E5%AD%B8%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89/SENSE隨筆130830

怪誕行為學 (一)

阿Kan執筆

為甚麼同類電視機中,價格居中的賣得最好?你新婚蜜月旅行的地方選的是巴黎,還是沒有免費早餐的羅馬?有甚麼策略能在交友晚會上吸引更多異性?

《怪誕行為學》這本書有令人耳目一新的論點。

現在採摘數條sense和大家分享:

Sense 1〈誘餌效應〉

對於大部份物品的價值,人們心裡並沒有明確的 「內在價值Intrinsic Value」計算方法。*** 每樣物品單獨來看, 人們其實並不清楚它們的製作成本或真正價值,所以很少做不加對比的孤立選擇。

人們關注的是某種物品和其他類似物品的相對優劣,以此來估算其價值。

大家可能都曾經見到過類似經濟學人雜誌的訂閱廣告:

- 單訂電子版:每年500元

- 單訂印刷版:每年1,000元

電子版和印刷版各有好處,很多人都覺得兩者間難以取捨。

因為知道人們不喜歡費神比較,於是銷售員提供了一個不費腦筋的選擇:展銷期間超級優惠 – 印刷版加電子版套餐 每年1,000元。

人們不知道500元的單訂電子版是否優於1,000元的單訂印刷版,但可以肯定1,000元的印刷版加電子版套餐更勝1,000元的單訂印刷版, 因為電子版現在是免費的。

在這個案例中, 經濟學人的營銷策略成功地操縱了消費者越過單訂電子版的選擇,令十有八九的消費者直接跳到價錢更高的1,000元套餐。

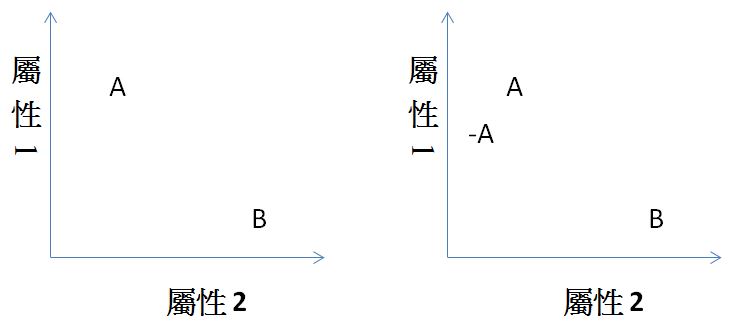

「誘餌效應」的原理可以參考以下的圖解。

左圖只有A和B兩種選擇,每一種在不同的屬性上都優於對方。要在兩者之間選擇讓人感到為難。

這時把誘餌 -A放進來,成為右圖。

-A與A相近似但明顯差於A,兩者容易比較,讓人肯定A是比-A更好的選擇。而在 -A,A和B三者中,B較難以比較估值,這點應該是沒有改變的。但結果是把 -A加進來,即使根本沒人選擇它,它會令人們更傾向選擇A。***

其實我們平日經常會遇見很多誘餌的應用。 如惠康超市會在要推銷的特惠牌貨品旁放置一些不知名牌子但價錢較高的同類貨品,以突出特惠牌的平宜。

家電生產商要推銷產品X的話,可以推出另一款同類貨品Y,Y體積更大但價格特高,兩者並排時馬上就特顯出X十分吸引,有了比較, “精明的”消費者就更加放心選擇平靚正的X。

以此引申,如果一個背景年紀和你差不多,但外貌或口才稍勝於你的朋友,突然邀請你一齊去結識異性朋友,那你就要留心是不是被人當作誘餌了。

Sense 2〈相對論問題〉

另一個大家容易忽略但很值得思考的問題, 是人們習慣用就近現成的選擇作比較決策。***

一部計算機在中環文具店賣300元,相同的貨品在15分鐘路程外的上環賣200元,很多人都會選擇走15分鐘去上環買以節省100元。

如果你現時要在中環豐澤買一部10,000元的手提電腦, 這時朋友告訴你另一家電器鋪只賣9,900元,離此不過15分鐘路程。 在這種情況下,很多人會覺得不值得跑15分鐘去節省區區100元。

這就是「相對論問題」,兩部計算機的差價幅度高達50%,使200元計算機的相對優勢遠高於300元計算機,這讓大多數人傾向多花15分鐘節省100元。

兩部手提電腦的差價幅度低至1%,令9,900元手提電腦的相對優勢顯得很小,人們就寧可多花100元了。

其實兩者都節省100元,如果那足以抵得上15分鐘時間花費,你還是應該跑一趟上環去的。

這也可以解釋為何有人會輕易地在價值數百元的晚餐中加一道100元的湯或甜品,但同時卻很勤勞地在免費報紙中尋找美心優惠劵,從30元的快餐中節省3元。

類似的還有,人們給一輛值數十萬元的汽車加裝3萬元的真皮座椅不覺得貴,卻不願意花相同的錢為家居買一套真皮沙發, 即使一個人在家中坐沙發的時間遠比坐車上的沙發為多。

參考書

《怪誕行為學》 Predictably Irrational : The Hidden Forces that Shape Our Decisions

作者: Dan Ariely

Next Page