SENSE隨筆140224賭徒謬誤 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/02/24/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86130224%E8%B3%AD%E5%BE%92%E8%AC%AC%E8%AA%A4/SENSE隨筆140224

賭徒謬誤Gambler’s Fallacy:冥冥之中存在著某種可以平衡命運的力量?

Tony執筆

賭徒謬誤亦稱為 <蒙地卡羅謬誤>

事緣1913年夏天,蒙地卡羅Monte Carlo一家賭場的一張輪盤賭桌上發生了一件令人難以置信的事情,這個輪盤竟然連續開出十多次黑色! 許多賭客聞風而至,認為機不可失,統統往紅色下重注。 怎料天意弄人,滾珠繼續往黑色格子裡鑽,如此一來,又吸引了更多賭客過來參與賭局。大家心想,既然黑色已經開了這麼多次,怎麼也該來個紅色了吧….. 結果是直到第27次,滾珠才甘願落在紅色格子上面,離奇事件總算告一段落,然而場裡早已哀鴻遍野,死傷不計其數!

來個生活化點的例子,假設有人當著你面前連續拋擲一枚硬幣四次,而四次的結果都是 “人頭”。 這時,有人強迫你拿出一萬元投注下一輪的拋擲結果,請問你會押在 人頭 還是 “數字” 上面呢? 雖然你知道兩者的機率是相等的(同樣是1/2),你還是會選擇 數字吧,這就是常見的「賭徒謬誤」。***

拋擲一枚硬幣,人頭朝上的機會是1/2;連續兩次拋出人頭的機會是1/2 × 1/2 = 1/4;連續三次是1/8;四次是1/16。 於是犯賭徒謬誤的人會說:“如果下次再拋出人頭,就是連續五次,其機會率是1/32。 所以,下一次拋出人頭的機會只有1/32。”

以上論證有所謬誤。連續拋出五次人頭的機會率果真等於1/32,但這是指未拋出第一次之前。 拋出四次人頭之後,事過境遷,便不再在考量序列之內。 無論硬弊拋出過幾多次和結果如何,下一次拋出人頭和數字的機會率仍然相等。*** 實際上,計算出1/32機會率正好是基於 “每次拋出人頭或數字機會均等”的假設之上。***

「賭徒謬誤Gambler’s Fallacy」是一種錯誤信念,以為 “隨機序列” 中一個事件發生的機會率與之前發生的事件有關,即其發生的機會率會隨著之前沒有發生該事件的次數而上升。*** 這是生活中常見的一種不合邏輯的推理方式,認為一系列事件的結果都在某種程度上隱含了自相關。賭了整晚都手氣不好的賭徒總認為再賭幾局之後就會 “風水輪流轉”。

(有趣的題外話: 再假設有人連續拋擲一枚硬幣四十次,而每次的結果都是人頭,假如這時又有人強迫你拿出一萬元投注下一輪的拋擲結果,請問你會押在人頭還是數字上面?聰明的你如一心認定機會均等,便倒過來犯了職業數學家所犯的「典型專業曲解 deformation professionelle」。**** 很明顯地,這時候你該下重注的是人頭,因為你絕對有必要假設這枚硬幣被動了手腳!)

<賭徒謬誤例子2>

假設某個大城市全體學生的平均智商為100。 現在隨機抽出其中五十位學生來做測試,倘若已測定第一位學生的智商高達150,請問這五十位學生平均智商大概會是多少?

大部分人都猜測仍然是100,他們總認為這位先受測的超聰明學生,其智商會被之後的超笨學生給平均掉。 然而,在一個這麼小的取樣裡,出現這種情況的機率其實並沒有想象中那麼高。

在上述的情況下,我們必須設想其餘四十九位學生的平均智商符合所有學生的平均智商(即100),接著用100去乘以四十九位學生,然後加上首位的150,再將總和給平均出來,便會得出這五十位學生的平均智商應該估算為101。

算式: (100 * 49 + 150 ) /50 = 101

“蒙地卡羅” 及 “學生抽樣” 這兩個例子都指出了人們普遍相信 “冥冥之中存在著某種可以平衡命運的力量”。 然而,這是一種謬誤的想法。

在證券投資市場上,金融行為學也有關於“賭徒謬誤”的心理分析,簡單說,就是人們總願意相信在一系列隨機事件發生之後,再度發生同樣事件的機會將會大大降低。

不難看到,投資者每每在股價連續上漲或是多次投資獲利後會變得小心翼翼;反之在股價連續下跌或是投資多次虧損時又變得偏好風險。另外更常一廂情願地用一定時期內股價的變動來預測下一階段股價的趨勢。*** 這都是類同的謬思。

<理論深究>

Th. 賭徒謬誤的產生是因為人們錯誤地詮釋了“大數法則”的平均律。人們傾向於相信大數法則適用於大樣本的同時,也適用於小樣本。*****

美國行為心理學家Amos Tversky及Daniel Kahneman把賭徒謬誤戲稱為“小數法則law of small numbers”。

在統計學中,一條重要的規律是

Th.“大數定律”,即隨機變數在大量重覆實驗中呈現出幾乎必然的規律,樣本越大,對樣本期望值的偏離就越小。****

例如,拋擲硬幣出現人頭的概率或期望值是1/2,但如果僅拋擲一次,則出現人頭的實況是0或1(遠遠偏離1/2)。隨著拋擲次數的增加(即樣本增大),那麼硬幣出現人頭的實況比率就逐漸接近1/2。 但人們通常會忽視樣本大小的影響,認為小樣本和大樣本具有同樣的期望值。

著名的「加倍賭注法Martingale」 (即於輸後加倍下注的系統) 是 “賭徒謬誤” 的變形。*** 運作方法是第一次下注1元,如輸了則下注2元,再輸則下注4元,如此類推,直到贏出為止。

這種情況可用 “隨機游走數學定理”解釋。這個系統或類似的系統冒很大的風險來爭取小額的回報。*** 除非有無限的資本,這類策略毫無優勢。

<均值回歸> 極端的成果會與較不極端的成果交互更迭

1.某隻股票過去三年蟬聯股王寶座,那麼在未來三年,股王地位很有可能會被其他股票替代。

2.許多運動員都害怕登上報紙頭條,他們下意識地擔心在接下來的比賽裡,恐怕再也無法締造同等佳績。他們擔心得對,但跟報紙頭條沒什麼關係,真正有關係的是他們成績的自然波動。 ***

其他 “均值回歸”例子有:長年的病痛,股市的戰績,戀愛的幸福感,工作和考試的績效等等。這出些東西都有自然波動的傾向。

人們經常得出錯誤的結論: “我本來病得不輕,看過醫生之後,現在好多了,感謝醫生救了我。”; 或是 “我們公司的經營狀況原本十分慘淡,聘請專家顧問幫忙之後,現在業績又回復上升軌道。”; 又或 “你不再那麼愛我了…..”

因此,請仔細看清楚你面對的情況是 “獨立事件” 還是 “非獨立事件”,基本上,獨立事件多數存在於賭場以及理論教科書中。在現實人生中,各種事件或多或少相互關聯,那經已發生的事,多少會對未來將要發生的事有所影響 。因此,除了在均值回歸的情況以外,請別去幻想會有某種神秘力量來平衡命運!

資料來源:

《思考的藝術:52 個非受迫性思考錯誤 Die Kunst des klaren Denkens:52 Denkfehler, die Sie besser anderen uberlassen》(2011)

SENSE隨筆140313代罪羊式思維:單因謬誤 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/03/13/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86140313%E4%BB%A3%E7%BD%AA%E7%BE%8A%E5%BC%8F%E6%80%9D%E7%B6%AD%EF%BC%9A%E5%96%AE%E5%9B%A0%E8%AC%AC%E8%AA%A4/SENSE隨筆140313

代罪羊式思維:單因謬誤Fallacy of the Single Cause

Tony執筆

「蘋果成熟了就會掉下來。它為什麼會掉下來呢?因為地心引力?是蘋果的莖乾枯了嗎?還是因為自身太重?風吹了它?還是因為站在下面的小男孩想吃呢?不會只有一個原因,而是這全部都是原因……」

以上是 托爾斯泰Tolstoi《戰爭與和平War and Peace》中的段落,它一針見血地指出各種事件之所以發生,其原因絕非單一,而是眾多原因的綜合。 這種原因的綜合性無所不在,引發了夫婦離婚、校園槍擊、股市急跌、世界大戰…..

並非單一的原因使事情如此難以理解地發展, 而是數百個,數千個,無窮無盡個因素相互推盪所導致,然而人們卻不斷探尋一個唯一的成因。 這個思考錯誤並沒有一個共通的名字,我們姑且將它稱為「單因謬誤」。

單因謬誤不僅愚蠢,更有道德上的疑慮,只要人們相信僅有一個原因,就容易將成功或災害歸因於一人,並把他標記為負責人。***** 尋找「代罪羊」非常適合權力政治的運作,然而卻非常有害。

我們凡事都想知道清楚的因果關聯,主要原因是我們害性面對不可知。****

〈對模糊的無法容忍度Ambiguity Intolerance〉

箱子A有50個紅球和50個黑球;箱子B混合一百個紅球和黑球,但不知個別的數量。 隨機從箱子裡挑出一個球,如果拿到紅球就可得獎,你會選擇哪個箱子呢? 如果你的習慣和大多數人一樣,就會選A。

我們用相同的箱子再玩一次,這次如果拿到黑球就可得獎,你會選擇哪個箱子呢?可能還是箱子A,但這卻不合邏輯! 因為你在第一輪選了箱子A,第二輪應該選擇箱子B才合理。

不過你並沒失去理智,恰恰相反,這是 「艾爾斯伯格矛盾 Ellsberg Paradox」 或 [對模糊的無法容忍度],以心理學家 丹尼爾·艾爾斯伯格的名字命名,它是實証研究的結果,指我們會傾向選擇已知,而非未知的機率。***

這裏要談到的是風險和不確定性(或模糊)之間的差異。「風險」指涉一種有已知的概率為根據,可以其為基礎來進行評估的情況;在 「不確定性」的情況下則沒有辦法這麼做。風險可以預估,而不確定性則不行。***

風險科學已有三百年的歷史,卻沒有一本教科書討論不確定性。 這就是為什麼我們試圖將模糊性歸入風險的類別,儘管兩者實際上相去甚遠。

以下舉一個來自醫學(模糊性行得通),一個來自經濟(模糊性不可行)的例子加以比較分析。

世上有數十億人,他們的身體沒有顯著不同,身高相近,存活年齡相仿,分類學家把他們視為同一類,就如同將老鼠歸為一類。

這就是許多病例類似的原因,在此前提下, “病人因癌症死亡的機率為30%”的說法是有可能成立的。 但 “歐元有 30%的機率在未來五年內崩盤”的說法則不成立。 經濟是一個不確定的領域,世上沒有數十億種貨幣可以讓我們從其發展歷史中得出機率。

這也是壽險和信用違約保險之間的區別。 在第一種情況,我們處在可預見的風險領域,第二種則是不確定性的領域。這種混淆引發了 2008 年金融危機。以後當你聽到某某「專家」預計「惡性通貨膨脹的風險是X%」或「我們的股票風險是Y%」,你應該一笑置之。

如果不希望輕率判斷,必須要能夠容忍模糊性,能否做到則取決於杏仁核Amygdaloid。 杏仁核是大腦中央一個堅果般大小的區域,其功能專司「情緒」。 依據它的狀況,人們對不確定性的忍受程度會有所差異。 情緒可不是理智地決定用哪一張表情面對世界,而是最基本的的 “好惡判斷”。

原始哺乳類最重要的依靠是嗅覺。聞到氣味有危險(情緒顯示為「害怕」),要趕快逃離,否則會變成食物。 聞起來很好吃(情緒顯示為「喜歡」),我們準備品嚐美食吧。 杏仁核第一時間接受嗅覺、視覺等各種感覺,加上情緒的判斷,來決定要做或不做一件事。

偏偏杏仁核把這世界當成隨時都有陰謀與危機(雖然有時這也沒錯),而且反應很快。 在主導理智、合作、邏輯思考的前額葉發揮功用前,杏仁核就已經發出訊號,引發行動。 所以常有科學家說人類是自我感覺良好的動物,以為自己有自由意志,但其實沒有,因為我們往往只是用大腦的思辨能力,來為杏仁核的喜好找理由,說服自己照著做。

無論如何了解風險和模糊性之間的差異,才能清楚思考。 只有在極少數的領域才能依賴明確的機率。 一般來說,我們有的只是模糊性,要學習忍受。

好了,當我們已有明確機率之選擇出現時,是否便可安心沒問題呢? 非也!因我們總是對最好的選擇視若無睹,有「選擇盲從性」!

〈選擇盲從性Alternative Blindness 〉

翻閱一份MBA課程的招生簡章,看起來非常吸引人,上面的照片是爬滿常春藤的校園和先進的運動設施,到處都是來自全球各地開懷大笑的學生,最後一頁有一張投資收益表,上面會告訴你,就經濟角度來看,MBA頭銜絕對值得投資,你雖然付出100萬元的成本,但之後的工作會讓你的淨收入在退休時,比從事一般工作的非MBA學生多出 400萬元以上。300萬元的利潤顯而易見,不是嗎?那可不盡然。你正游走於思考陷阱的風險裡:

「泳將身材的錯覺」:將篩選標準與結果兩者倒果為因,相互錯置。

唸MBA需要兩年時間,假設這段時間裡你損失的收入為100萬元,那麼念 MBA的花費不是100萬,而是200萬元。好好投資這些錢的話,很快地你便能擁有超過MBA學位所帶來的額外收入。

再者,將以後三十年的收入折現,可說是愚蠢至極,我們怎麼會知道 30 年後的世界是什麼景象呢?

並不是說不要MBA,而是也許有其他不同課程,它的價格比MBA便宜得多,但也是職業生涯所需。 以上的謬誤稱為「選擇盲從性」,我們忘記有系統地比較次好的選擇建議。

選擇盲從性例子:

例1:於你居住的城市,當局規劃要在目前的草地上興建一座運動場,支持者認為與一片草皮比較,一個體育場可以為居民帶來更多的情感和經濟上的需求。 但是單與體育場做這種比較是錯誤的,正確的做法應該是比較運動場與其他選項,如一所學校,一間醫院或一座焚化爐等,乃至於賣掉空地,然後將錢投資在股市。

例2:醫生發現病人有一顆腫瘤,五年內一定會病發身亡,因而建議進行一項複雜的手術,成功的話可以完全切除腫瘤,但手術有百分之五十的致死機率,病人該如何決策? 他事必衡量死亡機率。選擇性盲目!也許會有另一種侵入性手術的選項,它無法完全切除腫瘤,卻更為安全,而且能增加十年的壽命。誰知道,或許未來幾年,市場上可能會出現一種既無風險又能切除腫瘤的療法。

結論:如果你面臨A和現狀之間的選擇,你會傾向在A與現狀之間進行比較,這是錯誤的。你必須做足功課,比較A與 B ,C ,D, E,F的差異,否則別人很快就會用X,Y來欺騙你。

資料來源:

《行為的藝術:52個非受迫性行為偏誤 Die Kunst des klugen Handelns:52 Irrwege, die Sie besser anderen uberlassen》(2012) 作者:Rolf Dobelli

破中信重組謬誤

|

| |

上週鄔碩晉分析過中信泰富(267)後,得出了一個結論:「其鐵礦業務,將成為管理層的夢魘。」非常巧合地,上文出版的同晚,中信泰富刊登了一個震撼市場的公告——正協商以現金及新股,換取中信泰富的控股公司「中信股份」100%股權,亦即變相將中信股份(母公司為中信集團),整體在港上市。公告刊登後,中信泰富股價單日上升13%,創一年新高,同日恆指微跌0.2%。分析和揣測蜂擁而出,有的解讀為拯救中信泰富,有的猜測是中央挺港新政策、國企改革新方向等,可是,當中存在不少疑問,亦侷限了思考方向。拯救中信泰富? 主觀上,交易似有拯救中信泰富和小股東之意;但客觀上,中信泰富僅簽了「框架協議」,一切細節包括買賣價還在協商,能否有拯救效果,要看最終定價。中信泰富股價上升,可能僅反映一個期望值(option value)!一些投行不知是否想參與這次交易,在缺乏細節下,就急不及待發表「提升中信目標價」或「中信買貴貨」的報告。中信泰富會否「買貴貨」,除了看「貨」是否「貴」外,獨立股東是否批准「買」亦是關鍵。因交易不單將接受監管機構的重重審批,亦必須獲獨立股東批准。獨立股東未決定買,未知價,哪有先知「買貴」之理? 是收購還是重組? 市場普遍以中信泰富收購中信股份這一個角度,去分析其利弊和財務影響,但中信泰富真的是實質收購者?一般業務收購以買方為收購者,但在特定情況下,例如被收購者的資產或利潤明顯高於買方時,國際和香港財務報告準則都指定此為「反向收購」(reverse acquisitions),被收購者就會反客為主,實質是收購者。香港的反向收購例子,不得不提1999年、市值僅約2億元的得信佳,「收購」當年名為盈科數碼動力的電訊盈科(8)。再看中信泰富,2013年普通股權益和溢利,分別是879億元和76億元;但中信股份同年股東權益和未計及中信泰富的溢利,分別是2,250億元和340億元人民幣,孰大孰小顯而易見!然而,無論在交易前後,兩間公司都受「阿媽」中信集團控制,故從中信集團角度,不會計算此為「反向收購」。因為這更接近是一項牽涉獨立股東的重組合併,國際財務報告準則稱之為「共同控制合併」(common control combinations),不過這沒有指定會計處理方法。香港會計指引第五號(AG 5)指出,「合併法」(merger accounting)會較為適用。 獨立股東慎投票 即是說,合併後的財務報告,將反映中信股份現在和過去的財務狀況賬面值和全年業績,再沒有商譽和重估公平值等,故此持有中信泰富的小股東,應直接瞭解中信股份的財務狀況和業績,以至中信集團的未來動向將更為重要。那麼,以上分析對小股東有何意義?首先,正確的角度才可有正確的分析,有時與其相信坊間分析,不如相信自己;其次,抱殘守缺,以單一方向苦思夢魘何時過去,不如換個角度思考,看看另一片天空;是貴是平,一切尚待決定! 林智遠 Nelson Lam 執業資深會計師,會計專業發展基金主席,最愛與太太旅行,出名講talk及撰寫大學會計書,其著作已被翻譯成不同語言。目標以淺易簡單的方法,使牛頭角順嫂也能看懂會計數字和陷阱。 |

| |

「房價所得比」的謬誤

|

| |

近來有人以「房價所得比」(房價除以年所得)當作房價合理與否的指標,然而這個指標卻有不少謬誤。 我們平常使用的財貨,有些是購買後立刻消費,例如買一個麵包,幾個鐘頭後就吃掉,這種財貨對人們提供的服務是在當下,買麵包就是所謂的「消費」。 但有些財貨購買後,不只在當下提供服務,而是日後一段時間也會提供服務,例如房子。今天買了房,日後數十年房子仍然對買者提供服務。這種財貨的服務主要分佈在未來,因此買房就是「投資」。簡單的說,「消費」是花錢在很快到來的享受;「投資」是花錢在日後到來的享受。 麵包在吃下去時,服務就提供完畢,因此麵包價格,只反映當前人們吃下去時的服務價值。但房子不只今天提供服務,而是未來也陸續提供服務,因此今天的房價,其實是反映它未來數十年提供服務的價值。 既然房子提供的服務主要分佈在未來,人們有多少支付能力可以購買這些未來服務,就不是和人們「今天」的所得有關,而是和人們「未來」的所得有關。一個今年收入一百萬元的人,卻貸款買了一千萬的房子,那必是因為他未來創造的財富不低於一千萬。 這就是房價所得比的盲點,它是用人們「今天」的所得,來衡量「今天」的房價是否合理。但「今天」的房價,反映的卻是房子未來數十年提供服務的價值。人們對這些未來服務的購買能力,不是取決於他們今天的所得,而是取決於他們未來的所得──事實上,這也正是為什麼有人會貸款買房的原因。房價所得比以人們當前的所得,來衡量反映未來數十年服務價值的房價是否合理,這是錯的。 另一角度看,房價所得比以人們目前收入衡量房價,但這種「暫時收入」會受各種隨機因素影響。真正影響一個人會買多貴的房子,不是這種暫時收入,而是「終生收入」(permanent income),簡單的說,就是一個人畢生收入以利率折現的平均值。 一個醫學系學生剛畢業沒工作,他的暫時收入低,但他終生收入卻很高,所以他會買豪宅。反之,一個裝潢工今年運氣好,業務量大增而暫時收入高,但該行業長期不景氣,他的終生收入較低,他不會買太貴的房子。房價所得比認為「暫時收入」影響人們對房子支付能力,其實是錯的,「終生收入」才是真正關鍵。 此外,「所得」只是影響房屋需求的其中一個因素,而房價卻是供、需共同決定。房價所得比只從某一個需求因素來推測房價,毫不考慮供給,是不切實際的。總之,房價所得比有不少謬誤,用這個指標當政策目標,恐怕會帶來許多意想不到的惡果。 |

| |

明報對於利福國際(1212)報導之謬誤(待寫)

筆者在聖誕節留意到這一單新聞,但這單新聞是有問題,請問有甚麼問題,大家可以答答呢。待有20個回覆,立即把它寫好,謝謝。

利福升6% 十年賺1.4倍

2014年12月25日

【明報專訊】雖然平安夜前股市並不平安,地雷股俯拾皆是,但自利福(1212)公布將周大福所持股權,賣給大股東劉鑾鴻後,昨日股價大升逾6%,罕見大小股民齊齊賺錢過聖誕,皆大歡喜。

上市十年 有升又有息

利福上市十年半,為少數股票可以一直有升有息;股民自認購新股起,連同股價升幅及息率,回報率近1.4倍。

利福於2004年4月中掛牌,招股價為8.3元,以昨日收市價15.92元計,十年半以來股價大升逾九成;每股股息共宣派約3.75元,若當年認購利福新股,股息已賺45%。

綜合利福十年來股價升幅及股息,回報率達1.36倍,每手500股,期間可賺約5684元。若十年前未及入市,以昨日單日升幅6.4%計,投資者如能在早上入市,每手仍可賺約460元。

2001年劉鑾鴻家族夥拍鄭裕彤旗下周大福,斥資35億元買下利福前身崇光百貨,其後在2004年打包成利福上市,雙方合作關係在去年出現變化,2013年10月周大福出售1.15億利福股份,今年10月再向透過與劉鑾鴻共同持有的合營公司,向卡塔爾投資局出售兩成股份,加上日前正式退出利福,合共套現約81.5億元。

错了就加倍再来!总得回来吧!——永远有人信的赌徒谬误 许哲

http://xueqiu.com/3926505042/36749464随便什么时候猜一个方向,如果错了就反向加倍开仓再来,价格总得回来吧,不可能一路涨不回头(跌不回头)吧,我每次翻倍再来,回来一次我就翻本+赢钱了。

输1块钱不要紧,下次下注2块钱,如果赢了就赚4元,多了1元,如果再错就下注4元,回来就是8块钱,总投入1+2+4=7,还是赚一元。

如此这般如意算盘,啥都不需要知道,每回稳赚1元。

再来!再来!最后总是我赚钱!

看过我上一篇旁氏骗局文章的朋友们对复利的魔法已经有所了解了,看到这里应该已经能明白这个如意算盘的问题所在了。

可这种经典的赌徒谬误却如同庞氏骗局(

http://xueqiu.com/3926505042/36665677)一般,拥有惊人的生命力,长时间经久不衰,屹立不倒,坑骗着一代又一代的投机客们。

查看原图

查看原图抛掷硬币出现正面的概率或期望值是0.5,但如果仅抛掷一次,则出现正面的概率是0或1(远远偏离0.5)。随着抛掷次数的增加(即样本的增大),那么硬币出现正面的概率就逐渐接近0.5。但根据认知心理学的“小数定律”,人们通常会忽视样本大小的影响,认为小样本和大样本具有同样的期望值。

出现了好多次正面之后,大家总会觉得出现反面的概率增加了。

轮盘赌的赌桌上,在红色连续出现了多次后,永远有大量的赌客选择重注黑色。

知乎上曾经有个精彩的回答总结了这种策略的本质:赌徒 “必胜方法” 对不对? - 韩一的回答(原作者

@韩一)

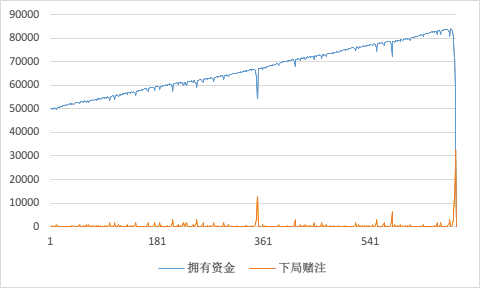

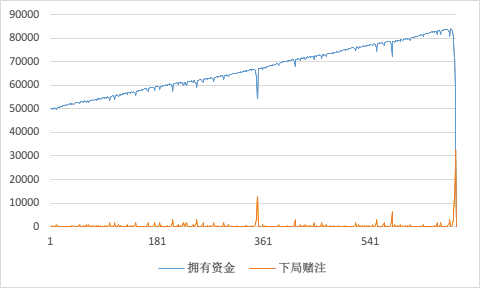

http://www.zhihu.com/question/19605599/answer/21048281 …摘录一点有意思的模拟,使用这种策略的话,资金曲线也必然是这样的:

查看原图

查看原图实践的时候,资金曲线是一路向上的,而且似乎表现得还很稳定。实践到底361次附近的时候,我们可以看到有一次连错,然后坚持该策略的话,不但回本了,而且还继续傲娇得一路向上。

当然啦,这类策略的最后归宿一定是清零,血本无归。不但血本无归,还会带上美梦破灭的强烈痛苦感。

笔者见过这样的事情不止一次。每每有人向我宣布一个几乎没有回撤的交易新思路的时候,我就会怀疑,是不是又有人中了赌徒谬误的招了。

沉迷其中的人,往往不能自拔,所谓的网格交易策略,马丁格尔加仓法,诸如此类的,永远也逃不出赌徒谬误的魔掌,但它必然能获得永生般的生命力。

因为

决定一个策略流行程度的,永远不是它的收益能力,而是他是否契合人性。世间上的任何事物,似乎只要符合人性的期望,就会获得顽强的生命力。就如同旁氏骗局一样。网格策略也好,马丁格尔策略也罢,一开始总是给你一个非常非常稳定个的回报 预期。而且没有资金回撤。

人类的大脑厌恶损失,远甚于收益。这是人类的祖先在远古时期进化而来的策略,因为草原上的祖先们可来不及思考太久远之后的事情,填饱肚子,干完这一餐再说。

然而,人类的文明飞速发展,日新月异,生物学意义上的大脑,仍然以百万年作为单位进化着。一颗远古的大脑,如何能够面对如今的金融市场呢?故而,千万别凭借自己的主观感受来判断市场,判断策略;需要依赖人类的知识,而非感受。

(吐血推荐一本神书:Neuroeconomics, Second Edition (豆瓣))

http://book.douban.com/subject/25916965/各位如果被人推荐了稳赚不赔的交易策略,并且推广者信心满满得认为不需要对市场有任何洞见,以“资金管理”作为主要交易法则。那你要当心了,很有可能是赌徒谬误的另外一个新装。

金融市场有点类似热力学的系统,大家需要牢记热力学提供的结论,防止上当受骗。

最重要的是能量守恒定律,能量不会凭空产生,也不会凭空消失。市场上,

你不做任何贡献或者洞见的话,也没有使得市场变得更有效的资源的话,不可能凭空产生利润,这是违反自然定律的事情。

没有任何一种策略可以违反自然规律,这是可以确定的事情。

每一种有效的策略,必然是用到了信息不对称的优势,或者拥有超人的洞见能力,或者动用了自己的资源,使得市场更加有效。你得做出相应的贡献,才可能让市场回报你。网格交易策略(错了就翻倍加仓),妄图不提供任何输出,就获得收益,就好比想要制造永动机一样,必然是痴人说梦。

在不考虑交易成本的情况下,网格策略(随便做一个方向,永不止损平仓,一旦对了,立马兑现利润,一旦错了,做反向,仓位翻倍。)的预期收益为零。

这个预期收益为零仅仅是数学上的,考虑到交易成本的话,预期收益是负的,也就是必亏策略。

复次,考虑到网格策略说需要追加的投资是符合复利模型(

http://xueqiu.com/3926505042/36665677)的,故而连错几次之后,需要的新投入资金将是天文数字。而不坚持这个局,就会血本无归。

融资能力,终归是有上限的,因为该约束的存在,不太美妙的下场是必然的。

道理人人都懂,坚守,却如此艰难。

说了那么多天上没馅饼,大家看得好失望,我们懂得了赌徒谬误后,来看看什么叫棋高一招的聪明人吧。

转自人人网上的一位网友的妙文,作者我不认识,但因为作者已经删除了原文,故而已经丢失了原作者的信息。现在引用该文,如果原作者看到这篇,请告知我您的信息,我会补上出处。(顺便强烈谴责一下,许多微信公众号,微博大号在没有我授权的情况下,转载了我这专栏的许多文章,并且故意删除有关作者的信息,我保留相关权力,必要时会追究责任)

"一个怎么看都很“公平”的游戏:一个简单的机械装置,有两个投币口,分别代表黑色与白色。玩家则把相应押注的游戏币投进去(游戏币与一元现金等值)。等到所有玩家投币结束,机器开始运转,并随机从黑白两个小孔中掉出一个球来。输家清空,赢家有一倍奖金。

S君讲到这里,我意识到这个赌局等于说老板为一个各占1/2的互斥事件都开了1的赔率。这种模型下,无论玩家采用怎样的混合策略,期望收益始终为零。

我没想出怎样获胜,我也不认为有可能获胜。

S君接着说,他的策略很简单。即一次选定一种颜色,如黑色。则第一次赌一块钱在黑色;如果输了,第二次压两块钱继续黑色;如果再输,第三次四块钱黑色……如此往复。如果n轮不赢,就在第n+1轮压2的n方于黑色。如果一旦赢了就收手开始下一次一元、两元、四元的新循环。

这种方法的好处是,无论前面亏了多少钱,只要接下来赢一次,就能扭亏为盈,净赚一元,而n次连续失败的概率非常小,仅为1/(2^n)。

当然了,这种方法不足以唬到我。当我之前说任何混和策略期望都为零的时候自然也把这种策略包括在内。

这种策略看起来失手的概率很小,为什么期望还是零呢?很简单,因为他的赌注太大了,假设前7次都输了,那么第八次就不得不压上256元才有可能翻本。但是第八次再输,就累计亏损511元,我不认为身为初中生的S还有资本继续赌下去。换句话说,失败的概率虽小,但每次出现七八次不中的小概率事件时损失也是致命的,足以让他几周之内都没钱继续游戏。再者,这个策略每一个成功的循环只能收益1元,要想获得稳定收益,必须大量重复。以每次循环两次估计,要想赚到20块钱就需要玩40把。四十已经超过了2的五次方32,也就是说,想用这个策略赚20块就几乎肯定会遭遇连续五次白色,以至于亏掉32元。这显然是非常不理智的。

老实说,我非常怀疑这个策略的可行性。"

行文到这里,我们可以知道,这是个和网格策略一样的简单策略,是赌徒谬误的经典形式。看到这里,我本来以为是另外一个上当的赌徒而已。

"然而事实上,S君确实采用这个策略,每次在游戏机房里赚到20-30个币之后,接着去玩其他游戏逍遥一下午。我并非只是完全相信他的一面之词,而是他后来的分析使我不得不相信这种策略确实是行之有效的,因为我之前的分析犯了致命的错误。

“汉平,你的致命错误在于……你相信这是一个完全公平的博弈。”"这里有意思的地方来了,

超级干货。

“什么意思?”

S君笑着说,“你的分析从数学角度无懈可击。可是别忘了,你的结论是玩家期望为零,换句话说,庄家的期望也是零。可是庄家的收益真的是零吗,如果是零,他买这个机器教这份租金岂不是亏了?”

事实上S君的想法我也想过,庄家一定会赚钱。唯一的方法就是庄家在操纵小球。做个极端的假设,假如有人赌一万在白色,那么他能获胜的概率就非常小了,庄家不会坐视几周的流水付之东流。虽然不会有人在游戏机房赌上一万,但是据S说,一次赌上200-300的成年土豪并不少见。

对庄家来说,最贪心的情况莫过于每次都操控小球落在投注较小的颜色上,这样每次都赚。但这样显然不是常态,如果太明显而被玩家意识到,那就无法愉快的玩耍了。

庄家应该有赢有输,总体上维持一个适当的小收益,比如每十局10%,虽然不大但是比起什么金融理财产品还是堪称暴利了。

我有些疑惑:“那么对玩家来说,应该每次都站在少数一方,那也不是你这个策略呀。”

S接着说,这个机器设置是每个玩家走上前投币的。不与玩家交流的话,基本上看不到其他玩家把币投到了那个地方,而每次都与其他玩家交流再做决策又是不可能的。

我:“所以“少数获胜”这个“潜规则”并没有实际意义?”

S:“不能这么孤立地看——其实当你意识到这个博弈存在‘潜规则’的时候,就已经比之前前进很多了。我们接下来思考其他的、足以利用的潜规则。”

我:“还有其他的吗,我觉得少数获胜已经足以让老板赚钱了。”

S:“老板事先已经承担了机器以及场地的成本,也就是说,他在这次博弈中是负债的。他不仅不能亏欠,还必须要赚钱。而赚钱有两个必要条件,一个是不能让某人一次赚走巨款,这就是所谓少数获胜,但另一个重要的条件是——在稳定收益的前提下吸引尽可能多的玩家。”

我:“从赌徒的心里来说,这场博弈不用交税,胜负看起来各半,其实已经非常诱人了。”

S:“但是不具备数学思维的其他玩家并不这么看。我们回到一开始你质疑我的问题,你说我的策略虽然失败的概率不大,但是一旦失败就会损失惨重是吧?”我:“对啊,虽然失败的概率只有1/(2^n),但是一旦失败就会亏损2^n左右——总体期望始终为零。”

S:“你不妨仔细想想我可能失败的情况。我手里一般有300元左右,足以从压1块开始支撑我到压128元,也就是玩8次。我失败的唯一可能是,连续八次都是白色,那我就完了。”

我:“虽然可能性很小,但是确实存在……而且损失很大……”

S:“你错了,这种概率只存在于数学之中。实际上绝无可能——老板不允许这种情况出现。试想在游戏中,一旦出现八次同一颜色,对于我来说,固然可以接受,因为我玩过上千次了,八次白色的概率是1/128,总会遇到的。但是对于其他偶尔只玩过一次的玩家,他们会怎么想,是愿意接受自己就是撞到了1/128的运气,还是开始质疑庄家?何况这游戏庄家本来就在操控。”

想要让玩家不质疑游戏被操控,不是真的不操控,而是只要让他们不感觉到被操控。

基于这样的原则,即便是正常分布下的小概率事件也必须拿掉,因为他们会引来质疑。反而温水煮青蛙式的偶尔操纵几盘少数获胜,因为庄家事先也不知道白色与黑色那个是少数,所以从结果上来看,并不会破坏黑白色的平均分布。

所以庄家并不顾忌让少数获胜,因为这种诡计并不打破直观上黑白的平衡。但绝对不允许存在的是“连续多次出现同一种颜色”,虽然在大量游戏中理应出现这种小概率事件。

它们是数学中的小概率事件,却在现实中被修正为零概率事件。

讲到这里我才完全明白了S真正敏锐的地方,也明白为何这么一个简单的策略可以在这样一个“公平”的博弈中始终获胜了。

后来S又补充说,他认为老板刻意控制10%的收益太麻烦了,毕竟老板还要照顾其他游戏和玩家。所以更接近事实的推测是,这个机器本身自带了一种随机分布。在这种分布下,老板确实收益和玩家整体一样,都是零。而老板只要每天抽一段时间,操纵几次游戏,使得这几次游戏中老板始终赚到足够钱,其他时间就让机器自动运转。这样除非出现有人压一万这种情况老板如临大敌以外,这个公平的机器就是一个聚宝盆了。

而S的策略不仅对贪心的老板有效,对看似公平的机器同样也试用。道理很简单,那是一个十几年前的机器,里面固然有电子成分,但更多的还是一个简单的机械装置。其实包括电脑在内,任何人造机器都无法真正地表示出“随机性”,任何程序中的随机数本质上都是一种复杂运算下的伪随机。当然,由于电脑的计算能力非常强大,它产生的随机性非常强,可以模拟数百万种情况。

但对于简单的机械,模拟数十种情况就需要很大的成本,并且毫无必要——假设这台机器只预存了黑黑黑黑黑、白黑黑黑黑、白白黑黑黑……白白白白白等五次博弈的全部分布,也就是2^5=32种情况,这对于偶尔玩之的玩家来说已经足够随机与公平了——除了S。

对S而言,如果机器只预存了这32种情况并且反复调用,那么他的策略只要准备五次赌博所必须的1+2+4+8+16=31元就可以始终获胜了。

事实上S在第一次就提钱买好30多个币。每一次以这些币为资本,赚到额外的20-30个币之后,去玩真正想玩的游戏。也就是说机器预存的情况确实小于等于32钟。到这时候,我才发现我与S的思维差距有多么大,我的所有判断都基于数学,而这部分在之前两三百字就解决的“无懈可击”,可是后面的数千字才是S所真正思考的领域。"

笔者第一次看完这段后,如同醍醐灌顶,脱胎换骨!

毕竟是和人博弈,笔者之前一直陶醉在数字组成的量化世界里,搜索着期望收益更高的策略,而忽略了一个就在眼前,天一般大的基本事实:

投机交易是在和有血有肉的人在博弈啊!量化永远只是手段和方法,交易者毕竟是在和人做交易啊。所谓的交易,是有一个交易对手和你完成的。投机市场,是和人博弈,不是一个算式。顿悟到这一点,后面的话便不难理解。

S说有时候有急事或者其他原因,他来不及把赚的游戏币花光就要回家了。他很少会找老板把剩余的币换成钱(原则上可以)。但是考虑到他要重复使用这个策略,那么事实上就不可以贪图小利而让老板起疑——他会选择一个数学上明显会输的游戏把币迅速输光。当然了,偶尔也会小赚一点——一直到初三那家店忽然倒闭,扣去手上的30多个游戏币,也赚了几十块钱,毕竟主要还是为了开心,不是靠这个发财。

这就是S的故事。

高明的S君,必然是能明白老板拥有的信息优势,作为交易对手的赌场老板有权力中止这场游戏,聪明的策略是见好就收。

唯有更高一层,才能胜过你的对手,唯有不同的洞见,才能获得应有的利润。

妄图凭空获利,不劳而获,是受骗上当的根本原因。

治了这个病根,什么赠金平台套利,旁氏骗局,赌徒谬误都蒙不了你。可谓是行走江湖的百毒不侵。

这个世界上有没有不判断价格走势的获利策略呢?

是有的,但它们能够成功是因为它们贡献了,并非不劳而获。

试简单举一例子,国外的伦敦金也好,纽约金也好,和上海的沪金都是完全拥有一样化学属性的东西。

但因为两者在不同的交易所内进行交易,故而能产生一种叫“跨市套利”的策略。该策略利用了“一价定律”,也就是说同样的东西,在同样的时刻只可能有一种价格。

有交易优势的机构,利用自己在IT和资金上的优势,抢先在价格发生偏离的时候,做空高价格的黄金,做多价格比较低的黄金产品。

价格必然回归,则这一组合投资将获利,无须关心黄金未来的涨是跌,就能雯雯得获利。(如果黄金未来上涨,则低价做多的黄金赚钱要多余高价做空的头寸损失,反之亦然)

因为该机构输出了自己的资源,帮助市场更加有效,从而获得应有的回报。(跨市套利策略是大机构的菜,大家别贸然去介入)

再再再次告诫大家:天上不会掉馅饼。

如同我专栏第一篇文章里就不断反复强调的一样:

如果你不知道这笔生意,你的优势在哪里,别人为什么需要你,你的上限在哪里,不对为什么产生利润,清晰透彻。那这笔交易,你别去做。没把握的交易,不做,比及时止损还要好。当然如果已经做了交易,有问题了,还是及时止损,这是生存前提。

小总结一下:

不要相信所谓的赠金和返头寸类的策略能够产生真实的收益,除非你对旁氏骗局的爆发点能有洞见。(就算你很清楚内幕,依然不主张,不鼓励大家去旁氏骗局里火中取栗)

对于任何高息承诺,心里都要有个疑问在。不搞清楚投资的去向,都应该小心谨慎。

如同网格类策略一样,没有任何回撤的策略,都要当心一点。为什么能有如此漂亮的业绩,到底是有哪方面的优势?它掌握了什么别人还没掌握的资源或者知识?

如果没有什么非凡的创见或者资源,那必然是要被市场要回去的。

最后祝大家新春快乐,吉祥如意!

===============================================================

未经允许,不得转载,包括此专栏之前的文章和之后的文章,都需要得到我的授权。我保留一切追究责任的权力。

蘋果總裁的謬誤 林智遠

2016-05-05 NM

|

|

世事沒有如果,但會有巧合。上週分享港股最大市值的中移動(941)長升神話或不再,文章刊發當日,全球最大市值的蘋果公司(AAPL),公布上季業績,收入按年下跌,眾口一詞稱此為「蘋果神話破滅」。更神話的,是蘋果行政總裁庫克,竟把蘋果神話破滅歸咎於香港。連市值最大公司的總裁也不了解香港及自己公司,犯上分析謬誤,難怪有人也不了解香港及自己!不了解香港 以數據而論,蘋果有豐厚及穩定的毛利及利潤,毛利率保持約40%,利潤率持續多年在20%以上,收支結構清晰簡單;又有健康的財務狀況,四分之三資產是現金及可銷售證券,不影響營運下,亦足以償還借貸或回饋股東。但蘋果的市盈率卻僅10倍,較中移動的14倍及騰訊(700)的44倍更低,竟與滙豐(5)的10倍接近。故此,分析蘋果的收入及收入增長成了分析關鍵。蘋果每季業績公布,都隨附收入及銷售量的摘要數據,是找對了重點。找對了重點不代表分析就正確,蘋果總裁把收入下跌歸咎於香港,就跟一些人一樣,或是不了解香港。香港一向是轉口港,由早年的膠花、玩具、鐘錶、紡織品,到近年的名店、藥房,甚至上市集資及在先達買賣電話,香港都是擔當中轉站的角色。蘋果總裁是否不了解或高估了香港?了解香港的中轉站角色,再分析蘋果在香港的銷售下跌,或許反映蘋果已開發了不同渠道,不用經香港,已可銷售產品到用家手上,例如直接在內地出售產品;要不然也或許代表香港客戶及遊客,對蘋果產品的需求真是下跌了。假如一地區客戶對企業產品需求下跌,企業不去探求當中緣由,卻僅諉過於該區客戶,相信此不是待客之道! 不了解自己 按年比較同季業績,蘋果在大中華的上季收入確跌了26%,是各區之冠,但假如就因此妄下判斷,指出問題所在全是大中華,就真是太天真、太傻了!如比較蘋果2016年度首兩季,會發現上季收入跌幅,整體是33%,美國是35%,歐洲是36%,其他亞太區更達42%,跌幅全都大於大中華的32%。為何蘋果總裁在美國,不說歐美在聖誕及新年後,都對iPhone的興趣大減約四成?過去數年,大中華成了蘋果收入的增長引擎,2015年收入增長28%,大中華的收入增長竟達84%。從地域來源分析收入,蘋果的大中華收入佔整體收入,在2013年只佔16%,在2015年及2016年首半年已佔四分之一;反之,美國收入佔整體收入份額,卻持續下跌,由2013年的45%,下跌至2016年首半年的38%。分析收入或銷售結構,除地域外,亦可從產品種類入手。或許不用分析,大家也知道蘋果是依賴iPhone賺取主要收入,但實際依賴多少?第一部iPhone是iPhone 2G,在2007年推出,iPhone的收入佔蘋果整體收入,由零開始,到2010年佔39%,到2013年佔53%,到2015年及2016年首半年佔66%及67%,iPhone的銷售對蘋果收入影響極大。蘋果或喬布斯善於破舊立新,成就iPhone近十年,成就潮流,成就蘋果王朝;但如沒有吸引的新型號、新產品、新潮流,是否成也iPhone,敗也iPhone? 林智遠(Nelson Lam)執業資深會計師,會計專業發展基金主席,最愛與太太旅行,出名講talk及撰寫大學會計書,其著作已被翻譯成不同語言。目標以淺易簡單的方法,使牛頭角順嫂也能看懂會計數字和陷阱。 |

| |

混為一談的謬誤

一只花蛤

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_519b8db20102wg6g.html

投資需要清晰地思考,正如對沖基金管理人馬克·塞勒爾所說的,如果你無法清晰地寫作,我認為你也不能清楚地思考;如果不能清楚地思考,你就會陷入麻煩。清晰的思維模式建立在清晰的概念定義上。只有每個概念的定義是清晰的,思維才有可能是清晰的。比如,關於“過度自信”這個問題。過度自信這個詞語最早見於行為經濟學家理查德·泰勒的著作里。自從泰勒提及這個詞語以後,“過度自信”就被廣泛引用於所有影響我們錯誤的判斷和偏差之中。

《光環效應》的作者菲爾·羅森維發現,幾乎所有關於判斷和選擇里都離不開“過度自信”了。以至於沒有什麽比過度自信更普遍、更具危害性了。過度自信用於事後解釋失敗的原因變得最容易了,任何一個人的失敗原因都可以“過度自信”來搪塞。只要結果不盡如人意,常規的解釋還是過度自信。但是與此同時,羅森維又發現,凡是獲得成功的人,總是被描述成“充滿自信”,這在運動員表現中尤其明顯。假如他們勝利了,就歸功於充滿自信,但是假如失敗了,就被歸咎於過度自信。

在商業世界,將失敗歸咎於過度自信頻繁到家常便飯。2011年,電影租賃商網飛公司(Netflix)宣布把一項新的視頻流業務從其租賃業務中分離出來,客戶若想同時體驗兩項業務需額外付費。此舉導致網飛損失了80萬名用戶,股價下跌超過25%。事後其CEO里德·哈斯廷斯承認犯了“過度自信”的錯誤,他解釋說,自己太自信了,沒有考慮到用戶的利益。2012年,摩根大通由於其風險監測系統無法識別其金融衍生品的風險損失了20億美元。其CEO傑米·戴蒙的解釋是,他們自信過頭了,變得驕傲自滿,從而犯下了嚴重的錯誤。這樣的例子層出不窮。

於是一個“三段論”就變得言之鑿鑿了:

事情出了差錯,必定是有人犯了錯誤。

錯誤是因為過度自信導致的。

因此,問題可以歸結於過度自信。

實際上,這些陳述的每一句都有漏洞。第一,並非所有事情出了問題都是因為有人犯了某個錯誤。第二,並非所有錯誤都是過度自信帶來的結果。錯誤有許多類型,比如計算錯誤、記憶錯誤、戰術錯誤等等,它們並非都由過度自信造成的。把所有的失敗和錯誤都歸咎於過度自信,我們將面臨另一個風險,那就是我們永遠無法吸取失敗和錯誤的教訓,最終不過是愚弄了自己罷了。比如,對於網飛的錯誤,你可能就會這麽說,“我才不會犯這樣的錯誤,因為我並非自信過頭。”

有兩個分別名叫唐·摩爾和保羅·希利的人,他們在2008年發表了一篇《過度自信的問題》的文章。他們認為“過度自信”其實是三種互不相同的事物,也就是“過度精確”、“過分高估”和“過高定位”。許多人都會假設不同類別的過度自信是同一種事物,但它們根本就不一樣。過度自信是人們做預測時遇到的一個嚴重的問題。

過度精確,指的是過於肯定自己的判斷正確的傾向。比如,給出了90%肯定的估值或者給出了100%必定上漲的判斷,這就是屬於過度精確的例子。相信預測的傾向,可是結果證明預測並沒有那麽準確,而且立即被證偽。

過分高估,指的是相信自己的表現可以超越客觀實際情況許可的程度。比如,認為自己今年獲得50%投資回報的成功率是90%,或者認為自己可以在比實際更短的時間內完成一項任務,譬如三年贏得1000萬。這些都是屬於過分高估。過分高估是一種絕對評估,是基於對自我而非他人的評估。之所以會產生過分高估的傾向,是因為絕大多數人相信未來會比現在好。但“未來”是有限度的。與此相反的是,在一個貌似艱巨的任務面前,許多人又會裹足不前,相信自己無法勝任,這時又會過分低估自身的能力。

過高定位,指的是相信自己可以做得比別人更好。這是一種相對判斷,而不是絕對判斷。比如,動輒預測短期內大盤指數走向的人會認為自己的投資技能高於平均水平,或者認為自己的投資業績會排在所有投資者的前20%。過高定位也是很危險的想法,導致許多人會認為投資是一項很簡單的事情。投資看似沒有門檻,而實際上門檻是很高的。多年前我就相當疑惑,為什麽總是有人試圖成為巴菲特,卻沒有人試圖成為愛因斯坦或達芬奇或貝多芬,難道投資的門檻要低於科學或繪畫或音樂?這顯然是不可能的事情。

“過度精確”、“過分高估”和“過高定位”本來就是三種互不相同的事物,但是在實際運用中卻往往被混為一談。

如果過度自信指的是高於客觀實際情況許可的自信,那麽各種程度的自信才是合適的?畢竟積極的自信對於提升表現往往大有裨益,相信自己的成功將有助於我們表現出色。所以“過度自信”並不是一件壞事。價值投資就需要過度自信,如果沒有相當的自信,則可能半途而廢而導致失敗。

當然,對於無法影響的事物,比如大盤指數,過高估計並不能為我們帶來好處,任何相信我們可以控制的事件的想法都是無意義的。但如果是我們可以控制的結果,例如投資組合的倉位管理、現金管理等等,那麽自信就是有益的。當然不是說有著非常高度的自信就一定會成功。我們的對手表現如何也會對最終結果有很大影響。判斷自信是否合適,不能簡單的用過去的成就來對比。我們需要考慮的是自己能否對結果加以控制以及競爭的本質。

在這“過度精確”、“過分高估”和“過高定位”三種互不相同的事物,其實就是三種互不相同的錯誤。在這三種互不相同的錯誤中,人們常常過度精確,往往過分高估,有時也過高定位。仔細審視起來,過度精確可以找到明顯的證據,而過分高估和過高定位的證據則不那麽明顯。過度精確的證據無法用來證明過分高估或過度定位。對於過高定位,最好將它理解為一種短視。實際上,過度精確廣泛存在,而過分高估和過高定位並非不可避免。

由此可見,過度自信被用來指代如此之多的事情,又被用在各種各樣的地方,以致這個詞語本身就被貶低了。所以,羅森維建議,任何人在用到這個詞語時,應該務必指明參照點。如果過度自信指的是自信過分了,那麽這個過分是和什麽對比而得出的結論。

清晰思考將使我們洞悉現實,從而避免思想陷入危險的境地。將“過度自信”區分清楚的這個案例,可以讓我們思考如何清晰地思考。

廿年短炒研究結果(3) 買樓謬誤

1 :

GS(14)@2012-01-22 10:09:29由於奉行自由經濟多年,香港是一個經濟週期頗明顯的地方,世界相似的地方也著實不多,當年諾貝爾獎美國經濟學大師「費烈文」Milton Friedman,亦盛讚香港是自由經濟的最佳典範。Marbo是研究自由經濟的人,身為土生土長的香港人,心裡是十分自豪的!

題外話一句,Friedmann在德語正好是Freeman之意,不知費烈文是否與之有淵源了!

說回正題,近日,Marbo為了寫「廿年短炒研究結果」一文,結果無意中找到了太古城在1989年的樓價,非海景的,例如是「山字」、「宮字」等,差不多是$3,000/平方呎,當然是以建築面積算,今天太古城「非海景」最高的大概是$10,000/平方呎吧!廿二年算來,是升了約330%,即是3倍多。至於海景單位,例如是「星字」或者沿海的「綠楊」、「海棠」一類,升幅也差不多。複合回報率(IRR)一年大概是5.6%!

承前文「廿年短炒研究結果」,1989年10月11日恆生指數2,844點,至執筆之2011年3月4日收市23,409點,增幅約是823%,即是8倍多,複合回報率(IRR)一年大概是10%!

其中,盈富基金(或恆生指數成份股平均派息)粗略估計一年平均派息約有4%,若把這亦計算在內,假設以股代息累積下來,那麼一年就約有14%回報,總回報率就差不多是18倍了!

當然,太古城不能完全代表香港的樓市,不過,根據Also sprach Analyst所造的統計,以1980年樓市指數約40點至2011年約160點,升幅即是4倍,也跟太古城的相距不太遠吧!(Also sprach 即是德文also speak的意思,來自德國著名哲學家尼釆Friedrich Nietzsche的名著Also sprach Zarathustra,亦是李察史特勞斯Richard Strauss之名交響詩,相信此君必是二者其一之愛好者了!)

股市樓市,兩者回報熟優熟劣,立竿見影,不用多說。

可是,為什麼很多人都覺得買樓回報更高呢?那是因為他們計多了一條數,又同時計漏了幾條數!

計多了的,是買樓的回報率,因為一般買樓都最少造七成按揭(Mortgage),八十年代更是九成按揭,甚至九成半也有。那即是無形中造了三、四倍槓桿(Leverage),也即是類似股票中說的「造孖展」(Margin)。

所以,以當年一間二百萬的單位來說,業主其實只是付了一至三成的本金(首期),即是大概二十萬至六十萬,這樣算起來,如果如上述樓價升了330%,以七成按揭計算,實際就是升了330%/30%=1,100%,差不多是11倍,複合回報率(IRR)一年大概是11.5%了!

同樣地,如果當時以此比例造槓桿,投資在恆生指數股票(例如是盈富基金)的話,那回報率也變成了是823%/30%,大概是27倍,複合回報率(IRR)一年大概是16%!若果如前把股息都算上,則回報率便大概是18倍/30%,約是60倍了!

至於,小業主計漏了幾條數,一條是按揭所付的利息,今天雖是歷史新低的2、3厘一年,八十年代可是18厘以上,更曾高見過21厘!很多精明供樓的小業主當年也知道,大概供完廿年樓,所付利息已可多買一個單位了!

換句話說,是你冒了絕大部份風險後,供多了一層樓給銀行,當年以七成按揭造的總回報,也就最少要減低一半了!是故,八、九十年代,當時的按揭大哥「匯豐」,其股價又哪有不屢創住績的道理呢?

另外幾條小業主計漏了的,是「交易成本」,例如是厘印費、律師費、買賣佣金…尚有裝修費用,每年的差餉、地租…等等,可也不是少數目,也是不知不覺蠶食了投資人的回報。當然,自住的可以說是「賺了租金」,可是,這是真的嗎?自己客觀一點,細心想一想吧!

說到這裡又想起了一些有趣的事,自1965年起至2010年度止,巴菲特的巴郡(Berkshire Hathaway) 複合回報率(IRR)一年大概是20.2%!總回報率是490,409%,即是大概4,904倍,同期的美國S&P-500指數(含股息),複合回報率(IRR)一年大概是9.4%,總回報率是6,262%,即是大概63倍。

說回60年代,恆生指數自1964年創立以100點起,至2010年12月31日23,035點,共上升了差不多230倍,複合回報率(IRR)一年大概是12.5%,不過,這是不含股息的,雖然1964年沒有盈富基金,派息多少亦無從稽考,可是這在理論上應該仍是要計算一下的。

今天的盈富基金派息率一年約4%,若以此推算,假設一如巴郡及上述S&P-500計算,以股代息累計,2010年12月31日的實際「含息」恆生指數,應是112,458點,即是升了1,124倍!

至於樓價,Marbo只可找到1982年的一千呎以下私人樓宇大概是$1,000/平方呎,由於年代久遠,Marbo未能找到過去多年的通貨膨脹率,卻找到了那時的「最優惠利率」Prime rate,一般來說,Prime rate 都是與通貨膨脹掛勾的,七十年代由於石油禁運、越戰等因素,Prime rate都徘徊在8-10%,六十年代則大概是5%。

以此推算,假設七十年代的通貨膨脹一年8%,六十年代一年5%,則樓價於1960年大概是$243/平方呎,如果以2010年的10,000/平方呎算,大概是升了41倍,複合回報率(IRR)一年大概是8.4%。

若以造了七成按揭,槓桿了差不多3.3倍之後,則是升了137倍,不算給銀行付的利息,46年下來,複合回報率(IRR)一年大概是11%。

股神之所以是世界首富之一,不用多說了!

當然,很多朋友都會說買樓與投資股票不一樣,因為沒有天天報價,跌了也可以不理,一直死供死守就「沒事」了。這Marbo不敢多說,人各有志,只是忽然靈機一動,想起了小時讀過「掩耳盜鈴」的典故,那時心裡還在想,世上哪有這樣的傻瓜的呢?小朋友心裡可是很不服氣啊!

最後,世界首富是投資股票、生意的,香港首富也是投資股票、生意的,是建屋賣樓,而不是買樓的!

Marbo/ Mapochi

Data Sources:

1) Rating & Valuation Department,Hong Kong (

http://www.rvd.gov.hk/en/publications/pro-review.htm)

2) Historical Prime rate, Forecastchart.com(

http://www.forecast-chart.com/interest-prime-interest.html)

3) Also sprach Analyst (

)

4) Berkshire Hathaway 2010 Annual Report.

http://blog.yahoo.com/_SFZHEIDNF ... 3%E8%AC%AC%E8%AA%A4

2 :

Sunny^_^(11601)@2012-01-22 11:35:35其實呢個講法都有好多問題.

第1,做比較時用咩做單位?樓方面,你用山頂/太古城/嘉湖都唔同啦,不能相比呢

第2,恆指係會改變組合...幾十年前既組合到而家已經係人面全fai喇.當年買左8號仔同買左新地既難道冇分別?

第3,樓係有租金收入,即使03年,平D既租金都會租得出.但係股票呢,有D可能唔派息,有D可能倒閉埋tim.呢D點計

第4,BAFS都有講,risk and return係成正比.holding shares係有好多risk,有market risk同company risk.但係樓就唔同,自己既財務situation自己最清楚,所以係冇company risk,至於market risk,我可以肯定樓比股細.所以樓既return比股細都仲有咁多人買

3 :

八旗子弟(15368)@2012-01-22 11:42:12股票可唔可以做按揭?

4 :

Sunny^_^(11601)@2012-01-22 11:52:193樓提及

股票可唔可以做按揭?

有

5 :

GS(14)@2012-01-22 14:29:094樓提及

3樓提及

股票可唔可以做按揭?

有

利息高之嘛

6 :

idsdown(1658)@2012-01-22 22:13:11個標題叫"廿年短炒"

廿年仲叫短炒? 人生有幾多個廿年? 炒到幾多轉? 咪玩啦

7 :

亞力士(1473)@2012-01-23 14:27:522樓提及

其實呢個講法都有好多問題.

第1,做比較時用咩做單位?樓方面,你用山頂/太古城/嘉湖都唔同啦,不能相比呢

第2,恆指係會改變組合...幾十年前既組合到而家已經係人面全fai喇.當年買左8號仔同買左新地既難道冇分別?

第3,樓係有租金收入,即使03年,平D既租金都會租得出.但係股票呢,有D可能唔派息,有D可能倒閉埋tim.呢D點計

第4,BAFS都有講,risk and return係成正比.holding shares係有好多risk,有market risk同company risk.但係樓就唔同,自己既財務situation自己最清楚,所以係冇company risk,至於market risk,我可以肯定樓比股細.所以樓既return比股細都仲有咁多人買

1. 要同比, 咁就係股票揀公司

2 & 3. 用2800可以消除這個問題

4. 同意. 仲有好多唔可以完全比較. 停牌 & 訂契, 手緊時邊個出得快, 供股等 & 維修夾錢 (我朋友上年先夾左三四十萬)

8 :

GS(14)@2012-01-23 22:43:417樓提及

2樓提及

其實呢個講法都有好多問題.

第1,做比較時用咩做單位?樓方面,你用山頂/太古城/嘉湖都唔同啦,不能相比呢

第2,恆指係會改變組合...幾十年前既組合到而家已經係人面全fai喇.當年買左8號仔同買左新地既難道冇分別?

第3,樓係有租金收入,即使03年,平D既租金都會租得出.但係股票呢,有D可能唔派息,有D可能倒閉埋tim.呢D點計

第4,BAFS都有講,risk and return係成正比.holding shares係有好多risk,有market risk同company risk.但係樓就唔同,自己既財務situation自己最清楚,所以係冇company risk,至於market risk,我可以肯定樓比股細.所以樓既return比股細都仲有咁多人買

1. 要同比, 咁就係股票揀公司

2 & 3. 用2800可以消除這個問題

4. 同意. 仲有好多唔可以完全比較. 停牌 & 訂契, 手緊時邊個出得快, 供股等 & 維修夾錢 (我朋友上年先夾左三四十萬)

2. 2000年前無2800,根本無可能咁做

9 :

龍生(798)@2012-01-27 16:07:06有幾點都同意既, 但不同意的地方更多

太古城的確都可以代表香港樓市

但樓同股始終不是同一種性質的賭具, 怎可混為一談

10 :

GS(14)@2012-01-27 22:46:279樓提及

有幾點都同意既, 但不同意的地方更多

太古城的確都可以代表香港樓市

但樓同股始終不是同一種性質的賭具, 怎可混為一談

講多些

11 :

龍生(798)@2012-01-28 00:53:47不同性質就是不同性質, 根本不應相題並論的東西, 又如何比較呢...

你買新地(16) 無得借7成孖展掛

樓買左, 就係自己的

股票買左, 其實還是人地的...

我想不到能比較的可能, 所以覺得上文不看也罷

標題又亂來, 廿年的短炒, 痴鬼線

12 :

八旗子弟(15368)@2012-01-28 12:30:10股票可唔可以租出去?

13 :

亞力士(1473)@2012-01-28 13:00:48假設收息=收租, 當然息係人比, 租就平d都會收到

14 :

GS(14)@2012-01-28 13:34:2711樓提及

不同性質就是不同性質, 根本不應相題並論的東西, 又如何比較呢...

你買新地(16) 無得借7成孖展掛

樓買左, 就係自己的

股票買左, 其實還是人地的...

我想不到能比較的可能, 所以覺得上文不看也罷

標題又亂來, 廿年的短炒, 痴鬼線

no la... buy 16 implies you buy the asset and debt of the company

15 :

GS(14)@2012-01-28 13:35:1312樓提及

股票可唔可以租出去?

有人會問你借貨給他沽空,你賺息

16 :

龍生(798)@2012-01-28 16:05:51你有1 lot 比如說一球新地,或者有得諗,但如果得一手,又點借比人呢

17 :

Sunny^_^(11601)@2012-01-28 17:12:1016樓提及

你有1 lot 比如說一球新地,或者有得諗,但如果得一手,又點借比人呢

要借貨既會唔會有中介??定係經紀揾??

18 :

GS(14)@2012-01-29 10:06:2516樓提及

你有1 lot 比如說一球新地,或者有得諗,但如果得一手,又點借比人呢

呢樣生意無人做我做囉

19 :

八旗子弟(15368)@2012-01-29 10:25:45樓有無合股,供股,停牌,向下炒,公司執笠???

20 :

GS(14)@2012-01-29 10:28:2419樓提及

樓有無合股,供股,停牌,向下炒,公司執笠???

應該就唔會,強拍是極刑

21 :

龍生(798)@2012-01-29 14:49:48但有租客燒炭(長期停牌)

租霸(俾老千買左)

大廈維修 (供股)

室內裝修( 唔識比較)

爆屎渠, 換燈, 壞電器

只係各有千秋姐....

22 :

GS(14)@2012-01-29 15:45:22相對來講買股票處理易好多

23 :

亞力士(1473)@2012-01-29 15:50:39除左停牌 話斬就斬

24 :

GS(14)@2012-01-29 16:12:55如果物業做成股份公司就好啦

25 :

龍生(798)@2012-01-31 21:09:41你真係....講得輕鬆

租客燒炭, 業主隨時面臨call loan架!!

原因係抵押品沒有了先前的價值, 就算放你一條生路, 都一定加重你息, 因你根本無路可逃

遇上租霸, 雖則話大約個半月就可以趕到佢走,

但如果佢搞破壞呢?

250萬樓用20萬裝修不過份吧

結果就損失10份1本金去重新裝修, 可否換算為10供1 , 然後錢被大股東偷了?

大廈維修同俾人屈供股兼偷錢相差無幾

講個實例你知

筲箕灣x利大廈, 一共兩座, 都係x利大廈, 連埋係一條街的

每戶4萬, 一梯10伙, 合共22層, 有兩楝

4x10x22x2=1760

1760萬, 只係搭個棚, 油下外牆, 執下大堂, 電梯都無換

以上價錢未計地鋪, 這錢偷得爽嗎?

我問過做工程朋友, 答最多3-500百萬己可埋單....

還有似乎己經.....

26 :

Sunny^_^(11601)@2012-02-01 12:32:0525樓提及

你真係....講得輕鬆

租客燒炭, 業主隨時面臨call loan架!!

原因係抵押品沒有了先前的價值, 就算放你一條生路, 都一定加重你息, 因你根本無路可逃

遇上租霸, 雖則話大約個半月就可以趕到佢走,

但如果佢搞破壞呢?

250萬樓用20萬裝修不過份吧

結果就損失10份1本金去重新裝修, 可否換算為10供1 , 然後錢被大股東偷了?

大廈維修同俾人屈供股兼偷錢相差無幾

講個實例你知

筲箕灣x利大廈, 一共兩座, 都係x利大廈, 連埋係一條街的

每戶4萬, 一梯10伙, 合共22層, 有兩楝

4x10x22x2=1760

1760萬, 只係搭個棚, 油下外牆, 執下大堂, 電梯都無換

以上價錢未計地鋪, 這錢偷得爽嗎?

我問過做工程朋友, 答最多3-500百萬己可埋單....

還有似乎己經.....

如果入到業主立委就唔同講法...但係如果只係用來收租都要親身入埋立委既...好煩囉.除非你買左十幾個單位,有話事權.到時唔只有租金收入了.

27 :

GS(14)@2012-02-01 20:32:5725樓提及

你真係....講得輕鬆

租客燒炭, 業主隨時面臨call loan架!!

原因係抵押品沒有了先前的價值, 就算放你一條生路, 都一定加重你息, 因你根本無路可逃

遇上租霸, 雖則話大約個半月就可以趕到佢走,

但如果佢搞破壞呢?

250萬樓用20萬裝修不過份吧

結果就損失10份1本金去重新裝修, 可否換算為10供1 , 然後錢被大股東偷了?

大廈維修同俾人屈供股兼偷錢相差無幾

講個實例你知

筲箕灣x利大廈, 一共兩座, 都係x利大廈, 連埋係一條街的

每戶4萬, 一梯10伙, 合共22層, 有兩楝

4x10x22x2=1760

1760萬, 只係搭個棚, 油下外牆, 執下大堂, 電梯都無換

以上價錢未計地鋪, 這錢偷得爽嗎?

我問過做工程朋友, 答最多3-500百萬己可埋單....

還有似乎己經.....

又田生中?

28 :

GS(14)@2012-02-01 20:33:4526樓提及

25樓提及

你真係....講得輕鬆

租客燒炭, 業主隨時面臨call loan架!!

原因係抵押品沒有了先前的價值, 就算放你一條生路, 都一定加重你息, 因你根本無路可逃

遇上租霸, 雖則話大約個半月就可以趕到佢走,

但如果佢搞破壞呢?

250萬樓用20萬裝修不過份吧

結果就損失10份1本金去重新裝修, 可否換算為10供1 , 然後錢被大股東偷了?

大廈維修同俾人屈供股兼偷錢相差無幾

講個實例你知

筲箕灣x利大廈, 一共兩座, 都係x利大廈, 連埋係一條街的

每戶4萬, 一梯10伙, 合共22層, 有兩楝

4x10x22x2=1760

1760萬, 只係搭個棚, 油下外牆, 執下大堂, 電梯都無換

以上價錢未計地鋪, 這錢偷得爽嗎?

我問過做工程朋友, 答最多3-500百萬己可埋單....

還有似乎己經.....

如果入到業主立委就唔同講法...但係如果只係用來收租都要親身入埋立委既...好煩囉.除非你買左十幾個單位,有話事權.到時唔只有租金收入了.

如果層樓自己佔股細的,絕對應該搞D咁野

報ICAC有無用先?

29 :

亞力士(1473)@2012-02-01 23:12:0926樓提及

25樓提及

你真係....講得輕鬆

租客燒炭, 業主隨時面臨call loan架!!

原因係抵押品沒有了先前的價值, 就算放你一條生路, 都一定加重你息, 因你根本無路可逃

遇上租霸, 雖則話大約個半月就可以趕到佢走,

但如果佢搞破壞呢?

250萬樓用20萬裝修不過份吧

結果就損失10份1本金去重新裝修, 可否換算為10供1 , 然後錢被大股東偷了?

大廈維修同俾人屈供股兼偷錢相差無幾

講個實例你知

筲箕灣x利大廈, 一共兩座, 都係x利大廈, 連埋係一條街的

每戶4萬, 一梯10伙, 合共22層, 有兩楝

4x10x22x2=1760

1760萬, 只係搭個棚, 油下外牆, 執下大堂, 電梯都無換

以上價錢未計地鋪, 這錢偷得爽嗎?

我問過做工程朋友, 答最多3-500百萬己可埋單....

還有似乎己經.....

如果入到業主立委就唔同講法...但係如果只係用來收租都要親身入埋立委既...好煩囉.除非你買左十幾個單位,有話事權.到時唔只有租金收入了.

玩下手賺番層樓

最好笑有前立委不甘比人踢走 開大會時搶票箱

30 :

龍生(798)@2012-02-02 01:28:19巨大利益當前, 搶票箱有乜咁奇...

湯兄, 到你身在局中, 就會發覺佢地唔係咁易俾你入去埋堆...

入局既方法都唔係話無既...但我唔想公開講, 太拿咋

ICAC當年告過一單圍標啦

結果個官大大聲咁講, 圍標乃係商業行為, 不違法咁話喎

自此以後, 大家大圍特圍, 不亦樂乎

31 :

龍生(798)@2012-02-02 01:31:34而就算你本身做得清廉

人地見到有利可圖, 會落手攪走你的...

其中包括搵師奶(但唔係住個楝大廈架喎) 走黎抹黑你

質疑你落格, 另外再搵人雞蛋裡挑骨頭

然後逐家逐戶遊說叫佢地改選第二個....

最後選個日再車埋人地去票站咁樣....

十足十民建聯的手法

(以上事件係真實發生係上面4萬一戶的筲箕灣X利大廈身上)

32 :

龍生(798)@2012-02-02 01:32:39到成事之後, 馬上展開供股, 收回成本

然後隔4-5年再來...據聞這己是第二次了....

這大廈的老住客據聞都有點後悔及懷念當初, 但一切己然太遲....

33 :

Hierro(1191)@2012-02-02 01:42:332樓提及

其實呢個講法都有好多問題.

第1,做比較時用咩做單位?樓方面,你用山頂/太古城/嘉湖都唔同啦,不能相比呢

第2,恆指係會改變組合...幾十年前既組合到而家已經係人面全fai喇.當年買左8號仔同買左新地既難道冇分別?

第3,樓係有租金收入,即使03年,平D既租金都會租得出.但係股票呢,有D可能唔派息,有D可能倒閉埋tim.呢D點計

第4,BAFS都有講,risk and return係成正比.holding shares係有好多risk,有market risk同company risk.但係樓就唔同,自己既財務situation自己最清楚,所以係冇company risk,至於market risk,我可以肯定樓比股細.所以樓既return比股細都仲有咁多人買

亞力士兄講了很多,但第4點我想補充一下,若買2800的話,除了發行商執粒以外,基本上沒有COMPANY RISK。

至於樓的MARKET RISK,97/98年已見識過,這個我不認為比股為細(只是個人意見)。

(遲點有機會搵返條公式出黎計一計就知結果)

34 :

龍生(798)@2012-02-02 02:06:00篇文仲有討論價值咩....

35 :

Sunny^_^(11601)@2012-02-02 09:55:2232樓提及

到成事之後, 馬上展開供股, 收回成本

然後隔4-5年再來...據聞這己是第二次了....

這大廈的老住客據聞都有點後悔及懷念當初, 但一切己然太遲....

呢間XX大廈就真係太狠了,以前鯉景灣夾錢,我地屋企都係十幾萬.都係外牆油油,冷氣機既cover咁囉...我當時都覺得貴.點知原來仲有人仲狠既

36 :

八旗子弟(15368)@2012-02-02 11:31:38唔買樓要比租金,唔買股亦要比租金

37 :

龍生(798)@2012-02-02 17:54:03咁你又貴的既...十幾萬喎, 呢度只係供得密姐, 每次3-4萬....

38 :

Sunny^_^(11601)@2012-02-02 19:31:4037樓提及

咁你又貴的既...十幾萬喎, 呢度只係供得密姐, 每次3-4萬....

使唔使密呀...咁密把鬼咩...

鯉景灣我都住左十幾年,都係供一次姐,其他都有個咩"儲備金"喎<--都唔知比人穿左幾多...

唉,大屋苑都咁樣,細屋苑更加...

不過呢我而家住既居屋唔錯喎,每年都整幾次旅行比老人家.mother day都有花,新年聖誕都有野整.真係唔錯呢

39 :

redponza(12862)@2012-02-02 20:35:26The return in stock is higher than properties.

This is for sure. The only reason blocking people from earning much from stock market is due to its ease of buying & selling.

40 :

GS(14)@2012-02-02 21:21:0631樓提及

而就算你本身做得清廉

人地見到有利可圖, 會落手攪走你的...

其中包括搵師奶(但唔係住個楝大廈架喎) 走黎抹黑你

質疑你落格, 另外再搵人雞蛋裡挑骨頭

然後逐家逐戶遊說叫佢地改選第二個....

最後選個日再車埋人地去票站咁樣....

十足十民建聯的手法

(以上事件係真實發生係上面4萬一戶的筲箕灣X利大廈身上)

其實用facebook 反擊有無用? 其實那些師奶之後知唔知發生乜事

41 :

GS(14)@2012-02-02 21:22:0732樓提及

到成事之後, 馬上展開供股, 收回成本

然後隔4-5年再來...據聞這己是第二次了....

這大廈的老住客據聞都有點後悔及懷念當初, 但一切己然太遲....

其實想問下反擊點解都無用,其實有事最多咪搶多次?他們是咪大業主或者...

但是一次過可以搞掂問題,值得做

42 :

GS(14)@2012-02-02 21:24:2633樓提及

2樓提及

其實呢個講法都有好多問題.

第1,做比較時用咩做單位?樓方面,你用山頂/太古城/嘉湖都唔同啦,不能相比呢

第2,恆指係會改變組合...幾十年前既組合到而家已經係人面全fai喇.當年買左8號仔同買左新地既難道冇分別?

第3,樓係有租金收入,即使03年,平D既租金都會租得出.但係股票呢,有D可能唔派息,有D可能倒閉埋tim.呢D點計

第4,BAFS都有講,risk and return係成正比.holding shares係有好多risk,有market risk同company risk.但係樓就唔同,自己既財務situation自己最清楚,所以係冇company risk,至於market risk,我可以肯定樓比股細.所以樓既return比股細都仲有咁多人買

亞力士兄講了很多,但第4點我想補充一下,若買2800的話,除了發行商執粒以外,基本上沒有COMPANY RISK。

至於樓的MARKET RISK,97/98年已見識過,這個我不認為比股為細(只是個人意見)。

(遲點有機會搵返條公式出黎計一計就知結果)

咁我寧願買物業,其實買物業難沽,雖然贏得少,加上槓桿效應,但至少供完賺個租囉...

這肯定不是計數是心理上,事實上,問十個有九個都是股輸樓贏

股是贏得多,但真是坐難

43 :

亞力士(1473)@2012-02-02 23:24:1931樓提及

而就算你本身做得清廉

人地見到有利可圖, 會落手攪走你的...

其中包括搵師奶(但唔係住個楝大廈架喎) 走黎抹黑你

質疑你落格, 另外再搵人雞蛋裡挑骨頭

然後逐家逐戶遊說叫佢地改選第二個....

最後選個日再車埋人地去票站咁樣....

十足十民建聯的手法

(以上事件係真實發生係上面4萬一戶的筲箕灣X利大廈身上)

而且做到立委 d區議員會走來巴結你 蛇宴都多d

44 :

龍生(798)@2012-02-03 17:09:58反擊唔係唔得, 只係大家鬥抹黑姐,

的師奶多多少少都知既, 只係大家一盤散沙, 無法扭轉大局

另外, 做到立委, 的確係有區議員埋身的,

當年我做到立委其中一人, 有次民建聯的例會, 馬力都同我查過扒....但無耐後佢就收左皮了

45 :

GS(14)@2012-02-04 12:04:4544樓提及

反擊唔係唔得, 只係大家鬥抹黑姐,

的師奶多多少少都知既, 只係大家一盤散沙, 無法扭轉大局

另外, 做到立委, 的確係有區議員埋身的,

當年我做到立委其中一人, 有次民建聯的例會, 馬力都同我查過扒....但無耐後佢就收左皮了

其實搞掂了都好煩,昨日那單要貼下...

「空置官地圖」發水謬誤多

1 :

GS(14)@2012-10-30 00:13:43馬虎

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20121029/News/ec_gaa1.htm

政府﹕未有批租紀錄 故未剔除

政府住宅土儲「大發水」,其實源自兩週多前發展局公佈的一份簡稱為「空置住宅官地」的圖則,當中顯示共有約391.5公頃官地可作住宅發展用途,然而本報細心分析後發現,圖則中標示的「住宅地」錯漏百出,不單司長官邸被當作住宅土儲,連剛落成一年多的公共屋鷙、已售出的全港首塊限呎地也被當成土儲,更離譜的是連架空鐵路底下的花槽都當作住宅土儲,令人質疑莫非要拆掉路軌起樓(詳見另稿)?

發展局回應事件時承認,的確有一些已出售或批出的地皮,因資料更新需時等原因,於統計中未被剔除;亦有個別現有政府建築物的土地,在該系統內未有批租或撥用紀錄,於是在統計時亦並未剔除,該局會繼續整理資料。

本報邀請兩名專業人員分析有關「空置住宅官地圖」後均表示,事件令人難以置信,二人並按圖索驥,依據圖則評估政府實際可建住宅的官地面積,相信僅介乎150至190公頃,較政府公佈的391.5公頃大為縮水(詳刊A2)。

2 :

GS(14)@2012-10-30 00:14:36http://www.mpfinance.com/htm/finance/20121029/News/ec_gaa2.htm

3方法印證出錯

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20121029/News/ec_gaa3.htm

入夥僅一年多、提供2000個單位的調景嶺善明鷙,同樣被列入土儲之列。(明報記者攝)

4較新屋鷙在列

本報偵查發現,調景嶺善明鷙、大坑東鷙東怡樓及東健樓、柴灣翠樂鷙翠祿樓,以及西灣河康東鷙康瑞樓,同被列入地積比率最高的甲類住宅空地,它們的樓齡都甚低,落成年份最早的康東鷙是於1998年入夥,善明鷙更是去年才入夥(見表)。

反映政府土儲的「空置住宅官地圖」中,最嚴重的失誤之一,莫過於把簇新的善明鷙視作住宅土儲。根據房屋署資料,該鷙面積約1.6公頃,入夥才一年多,提供2000個單位,今年中仍有100伙空置。首批入住善明鷙的居民包先生對此感到驚訝,他從新聞得知政府正為港人覓地起樓,質疑土儲攙雜了很多「水分」,「是否政府找不夠地,就報大數?」他認為,要在善明鷙起樓,就先要拆樓,此舉根本無可能,「紙包不住火」,希望政府盡快澄清。

公屋細休憩地亦列入

本報亦發現有個別公屋的休憩用地,同樣被納入空置住宅官地圖,包括葵湧鷙曉葵樓對出一幅約0.5公頃的休憩用地。居民張先生認為,街坊聚腳地成住宅土儲是匪夷所思,「5幢高樓圍到密質質,還要建屋的話,豈非以後無路行?」他又擔心一旦建屋,勢必成屏風樓影響通風。

3 :

GS(14)@2012-10-30 00:15:04http://www.mpfinance.com/htm/finance/20121029/News/ec_gab1.htm

料可建11萬單位 大減六成

房產發展研究中心研究員、理工大學客席講師姚松炎分析政府圖則後說,根本沒有391.5公頃,估計只有150公頃官地可建住宅。姚松炎表示,他的假設是根據地積比率5倍、平均單位面積約700方呎計算。所以150公頃土地,大約只可建11.5萬個單位,若以本港每年公私營需求5萬個單位計算,意味政府手上的「住宅官地」,只夠本港「消耗」兩年多,也較原來的所謂391公頃「住宅地」可建30萬個單位、夠6年用,勁減逾六成。

事實上,391.5公頃土地相當於15個太古城的面積,若政府住宅土儲真如姚松炎推算一樣,大減至只剩150公頃,即意味政府手上住宅土儲,將由15個太古城減至只餘6個太古城。

姚松炎認為,政府圖則如此出錯實在難以置信,指樓價急升,社會正十分關注政府手上還有多少土地,現時政府公佈這樣一個圖則,完全無助於社會討論。

推算「已相當寬鬆」 未計爭議地

姚表示,該圖則大部分空置住宅官地,都是極狹窄及斷斷續續,根本不能建樓,而他推算的150公頃住宅官地,其實已計算得相當寬鬆,因為他亦發現有不少地皮位於已建住宅的正前方,若重建,或會遇到區內居民強烈反對,但他計算的150公頃住宅官地,並沒有扣除這類地皮。他表示,150公頃住宅官地只夠香港使用兩年多,而全球先進的城市一般都為未來10年的土儲作出規劃。

工程師:大部分於屋苑邊難建樓

土木及結構工程師蘇耀坤分析政府的空置住宅官地圖後,批評圖則錯漏百出。蘇稱,首先,政府先表明該圖則已扣除4種不適合發展的類別,但同時又表示剩下的地皮也要視乎個別條件,才能決定可否建樓,此種表述方式會令市民感到十分混亂。蘇發現圖內大部分地皮都是位於屋苑邊緣,根本不可能建樓,推算只有大約190公頃土地可建住宅。

4 :

GS(14)@2012-10-30 00:15:41http://www.mpfinance.com/htm/finance/20121029/News/ec_gab2.htm

現球場花槽 屬「鐵路保護區」

馬鐵沙田圍站2004年建成,主要服務乙明鷙、沙角鷙、博康鷙,以及周邊丁屋、私人屋苑逾萬戶居民。根據《鐵路條例》,該站圍牆對開30米範圍,包括往車公廟站方向的架空路軌橋底的球場和大片花槽,均被劃定為「鐵路保護區」,以便拱衛鐵路結構安全,在此區內做探土及渠務工程均須取得屋宇署嚴格審批。不過,本報偵查發現,上述範圍約1公頃土地,全部被政府列入「空置住宅官地圖」中(見上圖)。

沙田圍站規劃次序完全錯

「無可能!」、「怎會有可能?」本報走訪多名該站周邊居民時,每人都對政府的規劃表示難以置信,其中大專社工系學生李小姐擔心,若政府在上址起樓,很可能要拆站或停駛列車,影響萬計居民,「這完全不能接受」。

沙田圍站地皮闊度僅約20餘米,結構工程師蘇耀坤表示,若政府有意在如此狹窄空間發展鐵路上蓋物業,應傚法大圍站等先例,「先打好住宅物業的地基,然後再發展鐵路站,沙田圍站的規劃次序則完全錯誤了」。

工程師:屋署有權拒絕施工

蘇耀坤認為,馬鐵不能因起樓而暫停通車,「所以就算起樓,也要在附近找一塊地皮,將行車路軌、車站臨時轉過去,這涉及很多成本,值不值得這樣做?有相當多困難!」但他認為應該不會起樓,「只是做做樣而已」。除了技術上起樓的可能性低之外,蘇又指屋宇署有權拒絕「鐵路保護區」內的起樓工程。

區議員斥滑稽 質疑找不到地

沙田區議員丘文俊則表示,政府的空置住宅官地圖「荒謬、滑稽」,「當區的地政專員不可能不知情。梁振英政府一上場就說要找地起樓,是不是根本找不到,不惜夾雜水分也要報大數?」丘說,早前剛在區議會提出將架空路軌橋底花槽改成社區苗圃,供居民有機耕作,「如果現在說要用來起樓,反而增加居住密度,居民必『嘈到拆天』!」

5 :

GS(14)@2012-10-30 00:15:57http://www.mpfinance.com/htm/finance/20121029/News/ec_gab3.htm

已簽地契兼打樁

發展局前個星期發佈該圖時,表明資料是截至今年6月底。而被錯誤計入政府住宅土儲的元朗限呎地皮,早於去年3月已以24.1億元售予長實。該項目為政府首個限呎私樓項目,規定最少興建960個單位,大部分單位實用面積規定須介乎377至431方呎,吸引8個發展商爭奪,最終由長實奪得。

本報翻查資料,發現長實早於去年3月24日與政府簽署地契,正式接手地皮,地皮亦已獲編配為元朗市地段518號,肯定屬於政府已批出的土地,地政總署的土地系統亦應該有紀錄,不應包括在圖內。

南豐私地元朗村地亦被計

另外,本報發現政府於本年5月30日公佈批予南豐的壽臣山深水灣徑一幅豪宅,亦「蝦碌」地被計算入「空置住宅官地圖」內。該地皮面積逾1公頃,原為高級公務員宿舍,是近年面積最大的傳統豪宅地皮,由南豐以60億元、樓面呎價2.48萬元投得,政府於公佈當日已確認標書,並已收取發展商訂金,料地政總署應有出售紀錄。同時,本報翻查地契發現,政府已於7月4日收妥尾數,並與發展商簽署地契。

「人手覆檢便不會蝦碌」

工程師蘇耀坤認為,上述元朗地皮已售出踰年,而被計入空置官地,實在難以理解。至於壽臣山地皮,他估計是由於地契稍後才簽署,政府資料未及時更新,但他認為只要公佈該圖前用一些人手覆檢,便不會蝦碌。

距離長實限呎地皮不遠的元朗山貝湧口村,住有大批非原居民,而這村也被劃入空置住宅官地圖之內,面積大約兩公頃。該村老住戶周樹表示,他住了超過40年,不想搬,但有心理準備政府隨時收地,希望屆時能獲得合理安置和搬遷費。

Next Page

)

)