導讀 : 雖然百事手機是百事品牌授權的公司代工生產(俗稱:貼牌機),但300萬眾籌失敗難免讓人唏噓。由此可見,除了知名度,一款產品或服務更應該被人記住的是文化和價值觀。

11月30日,百事手機被曝於當月18日在京東眾籌上線的眾籌進展遇到瓶頸,十余天過去百事手機眾籌金額僅達135萬元,距離百事手機眾籌結束僅剩四天,離其300萬的目標差距尚有一半有余。最終果不其然,百事手機在京東眾籌發起的眾籌以失敗告終。有關媒體甚至稱將持續關註百事手機京東眾籌進展,將特別註意百事手機眾籌失敗後有關用戶退款保障權益問題,雖然都知道百事手機是百事品牌授權的公司代工生產(俗稱:貼牌機),但淪落至如此境地還是難免讓人唏噓。

作為一個經常和創業者打交道的人,很了解創業者對品牌知名度鐘愛,然而百事手機眾籌或將折戟的案例給了我們不同的答案?為何在知名度就是效益的商業社會,百事手機卻慘遭被用戶遺棄?創業者從這件事中應悟出什麽道理?在企業日常宣傳中除了註重擴散品牌知名度外,提高消費轉化更應該註意什麽?

“百年老店”百事金字招牌緣何失效了?

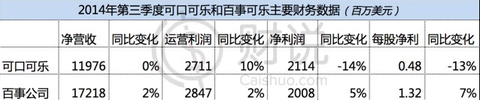

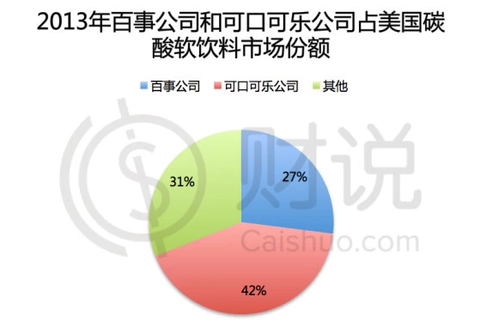

提起百事兩個字在中國幾乎無人不知,就算是從不喝碳酸飲料的老人,也早被超市、商場甚至家中冰箱里的百事可樂“洗腦”。百事可樂從成立之初到現在已發展一百多年,行銷幾乎全球每個國家。在中國百事可樂銷量占到碳酸飲料市場的四成左右,同可口可樂一起幾乎霸占了中國碳酸飲料整個市場。

作為知名快消品,百事可樂特別註重營銷,曾借助包括邁克爾傑克遜、張國榮、布蘭妮、王菲、羅誌祥、蔡依林、郭富城、陳慧琳、鄭秀文、趙晨浩、熱力兄弟、貝克漢姆、里瓦爾多、卡洛斯、範誌毅、李瑋峰、祁宏perfume等一大批明星作為品牌代言人。百事可樂紅白藍相間的Llogo幾乎成為一種符號,百事可樂已經成為一種文化載體,已不再是單純的消費品。

可以說,百事可樂的知名度用人所盡知形容不過分,但就是如此強大的金字招牌,掛著百事兩字的百事手機卻折戟沈沙,幾乎無法完成區區300萬的眾籌目標。這讓人十分費解,而且早在數月前,百事手機就做足了話題營銷,代工的企業深圳玩瘋科技有限公司曾註冊“百事手機”新浪微博賬號公布百事可樂做手機的消息,吸引了媒體和業內人士的廣泛關註,最後百事可樂中國公司也給與外界正式回複。

百事可樂中國公司回應全文:“百事可樂與一個特許合作夥伴正在計劃於未來幾個月內向中國市場推出手機及配件。此項工作僅限於在中國市場,與百事可樂近期在全球發布的特許經營的產品相似,包括服裝及飾物。”而文中特許合作夥伴指的就是上文的深圳玩瘋科技有限公司。

從百事手機制作話題營銷到後來百事可樂中國公司回應可看出,首先,百事可樂為百事手機品牌背書的意願幾乎沒有;其次,可推測百事手機做話題營銷,引導輿論眼球關註百事出手機事件上來並未得到百事可樂首肯,否則也不會有百事可樂中國公司暗示劃清界限的回應。最後,深圳玩瘋科技雖然花了大價錢(具體價格未透露,但授權費應該高的嚇人)招來百事手機這塊金字招牌,卻並不懂營銷,剛一出手就得罪了百事可樂一方,搞得對方緊急與其劃清界限,隨後輿論失控媒體集體發布百事手機為貼牌機相關消息。

三方面因素,讓本來占盡優勢的百事手機陷入極端的被動,至今主流媒體曝光百事手機仍然以對待山寨機口吻報道。喪失百事可樂品牌背書後,百事手機幾乎就放棄了宣傳,時機流逝,最終淪落眾籌300萬而不得的落魄境地。

創業者除了追逐品牌知名度更該做什麽?

百事手機坐擁百事可樂幾乎無人不知無人不曉的品牌影響力,竟然落得個媒體頻繁唱衰,用戶幾乎不買賬。這種結果除了智能手機產品在消費者心中,功能性是品牌重要組成部分,單純的“知名”並非構建智能手機品牌的絕對因素外。更重要的是百事手機代工企業落後甚至“幫倒忙”的品牌宣傳思路所致,急於求成在未談妥情況下,私自拿百事可樂品牌“開涮”。雖然提高了一時的知名度,卻惹的品牌方不滿,換來一紙劃清界限的回應後,又無意識品牌公關,導致如今悲慘的境地。

從這件事上創業者應該清楚一個問題,在註重品牌文化的現代商業社會,單純的追捧出名已經落後時代,灌輸品牌文化、用價值觀吸引用戶才是正途。以科技巨頭蘋果為例,喬布斯離開蘋果期間的1980年代就曾出產過服裝品類,不過那些還算不錯的服裝產品幾乎被人所遺忘,而在此幾年前由喬布斯和 Steve Wozniak出產的Apple-1卻大名鼎鼎,已成為科技創新的代名詞。

可見,一個品牌和其產品只有文化內涵上有共通之處,才會產生品牌促進產品銷量的化學反應。如果企業推出同品牌文化無關的產品,往往並不能帶來1+1=2的效果。這也是為何頂尖的科技企業推出不同服務的時候都會選擇多品牌戰略,寧可多花些錢打造不同的品牌,也不是一張金字招牌隨處亂用。

因為除了知名度,一款產品或服務更應該被人記住的是文化和價值觀。例如,蘋果電子產品中的藝術品形象,讓其多點開花,推出從MacBook、Mac、iPod、iPhone、iPad及Apple TV。這些產品同蘋果品牌文化產生很好的相互促進作用。除了品牌價值反哺產品,產品的品質也在強化品牌價值。這是品牌和產品或服務相互促進的最好例子,而科技巨頭也有反面案例,例如曾經科技企業頂尖代表的微軟,IE瀏覽器的失敗及Windows Phone系統的乏力,對微軟品牌的傷害極大。雖然在科技含量上,微軟的實力未必落後蘋果、谷歌等新興科技巨頭,在形象上卻因品牌被持續弱化而遭受影響。

然後再以百事手機事件來講,創業者除了註意比品牌知名度更重要的是文化和價值觀。在出產品時也要註意品牌旗下的任何產品都是重要組成部分,百事可樂中國公司雖然收了對方費用,仍然要同百事手機劃清界限的原因,就是防止品牌受未知的百事手機的傷害。所以,當創業者打造一個好的品牌一定註意產品與品牌的互補性,雖然打造一個新品牌所花費的金錢和精力讓人心有余悸,大部分創業者如小米,會把品牌付諸繁多的產品線來促進短期銷量,這種做法無疑殺雞取卵。

掛靠品牌如何讓知名度換成美譽度

其實類似品牌授權在國外很普遍,比如很多大型百貨公司自己本身無法生產產品,而授權其他企業產出產品,俗稱OEM,並在其平臺上售賣。當然百事手機的合作更簡單,百事可樂中國公司只是授權品牌使用權,但並不參與其他合作。這種方式又稱品牌許可,是指授權者將自己所擁有或代理的商標或品牌等以合同的形式授予被授權者使用;被授權者按合同規定從事經營活動(通常是生產、銷售某種產品或者提供某種服務),並向授權者支付相應的費用———權利金。

首先,最適合做的事是不挑明品牌授權事實。品牌授權自有品牌授權的好處,比如對於一些用戶來說對某些品牌情感較好,一般看到品牌產品都會下意識買來使用,即使知道是品牌授權產品,一般也不會討厭,畢竟品牌授權產品也是品牌旗下的一部分。互不挑明是一種微妙的關系,如果刻意去宣揚貼牌往往會產生消費者逆反心理。畢竟,中文語境里貼牌並不是特別榮耀的詞。百事手機錯就錯在急於求名,未獲得品牌方許可,擅自話題營銷,結果知名度打出來卻毀了美譽度。

其次,包裝產品或服務同品牌文化和價值觀同步,也就是說即使品牌授權事實被捅出來,也要有好的應對策略。畢竟品牌授權是合法的也是品牌方官方行為,所以在被媒體爆料品牌授權事實後,不要消極應對,更不能被動,應主動亮出自身產品和服務同品牌方的共性。這樣可以很快獲得消費者認可,只要不是造假品牌方也樂見授權企業做這方面的努力。

最後,推動品牌授權產品同品牌方主打產品的互動,以國外大型百貨公司會合作OEM產品定期做促銷活動,這些互動行為會讓雙方文化價值互相輸出,以品牌方的美譽度帶動產品的美譽度提升。比如說百事手機未來可同百事可樂聯合推出一些活動,這些活動可以向外傳遞有好信息,培育品牌授權產品美譽度。百事手機的悲慘遭遇值得同情,但所犯的錯誤更值得創業者引以為戒。

版權聲明: 本文作者師天浩,文中所述為作者獨立觀點,不代表i黑馬立場。

打賞

打賞