期權讓A股進入三維時代 阿爾法工場

來源: http://xueqiu.com/8818667120/35149645

本文為阿爾法工場線上活動分享內容主講人:盈創世紀總裁 韓冬整理人:廣州康達木業副總經理 魏長虎

本文為阿爾法工場線上活動分享內容主講人:盈創世紀總裁 韓冬整理人:廣州康達木業副總經理 魏長虎非常榮幸,感謝阿爾法工場能給我這樣一個機會能給大家分享我對期權的理解,正好最近我現在也有一本書要出,書名《期權就這麽簡單》。

我們也是想無論是ETF期權、個股期權,還是股指期權,跟大家分享就像這本書名一樣,期權就是這麽簡單,它是一件很簡單的事情,我們今天用這種方法,讓大家簡單容易地去理解期權,並不是像理論書上那麽複雜。

以目前我們了解的消息,很有可能在1月28日,ETF期權會跟大家見面,我們現在也是在準備著當期權出來的時候,我們能看到市場會帶來一個什麽樣的變化。

我們今天開篇的一個題目,我想用這句話:期權讓中國資本市場進入三維的時代,通過這個角度我們要去了解、去學習期權的必要性。

去年年底的時侯有一個大片叫《星際穿越》,大家都去看了那個電影,很多人都知道講的是一個從一維到十二維的世界,大家在微博里面也轉了很多。

我記得有一個螞蟻的例子:說螞蟻是二維的生物,它只會走直線,如果你給它一張紙,螞蟻只會延著直線走從A點到B點,但是人類是三維的生物,人類告訴它把這張紙折在一起就可以從A點走到B點了,螞蟻會說:“唔,這麽神奇!”同樣的,期權也是讓中國的資本市場從一維到二維到三維的一個變化。

對於在過去二十幾年的資本市場里,摸爬打拼的各種投資者,牛市喜悅、熊市憂傷,好像我們很難逃脫這樣歷史的輪回;市場總是在一片歡騰中被套在了高點,然後要經歷慢長的熊市縮水痛苦。

作為中國的普通投資者,我覺得他們一直是這個市場的弱者,因為他們沒有機構的資金優勢,也沒有機構專業的投資能力,包括快速的信息獲取。所以在沒有股指期貨的時代,他們只能用自已的熱情,追逐市場的熱點。

但是當市場降溫的時侯,很多投資者都會因為過高的成本被套在高位,而風險來的時侯,如果他們沒有很好的資金管理,他們又會經歷漫長的熊市帶來的痛苦,如果他們沒有止損,會一直被套在很高的位置。

我個人認為,這種情況對於普通投資者來講,在股指期貨出現以後也沒有得到解決,雖然說股指期貨意味著這個市場從能夠單邊做多獲利轉變為可以做空獲利,可以對沖風險,但是對於普通投資者來說,似乎意義不大。

股指期貨的做空,對沖風險的功能,相對於機構更有優勢;股指門檻相對較高,而且股指跟部分個股是有弱相關性的,所以更加凸顯了這種對沖的武器是掌握在機構手中,普通投資者很難用股指期貨來對沖它的風險。

但是期權的出現可以改變這種情況,期權的本質相當於市場給普通投資者提供的一種金融保險,它可以保護投資者在這個市場里資金的安全。

期權將改變整個中國金融市場交易的結構,在沒有股指期貨的時代,市場的交易策略是以配置持股的品種,調結持倉的結構為主,被動地應對市場的變化。在股指期貨出現以後,市場的交易策略變得相對靈活,湧現出了各種基於股指期貨的對沖交易策略,通過配置不同的品種和比例的股票,同時持有一定比例的股指期貨。

但是期權出現以後,中國的金融市場將演化出無窮無盡的交易策略,你可以持有不同比例的股票,持有不同比例的個股期權,持有不同的價位的股指期貨的多倉或者空倉,你可以在不同的行權價、不同的合約月份、持有不同方向的期權。

那麽我們就可以這樣推導一個市場,如果說沒有股指期貨的市場是一條直線的一維市場,那麽有了股指期貨的市場就是由線及面的一個二維市場,期權出現以後將把中國金融市場推進一個三維立體的時代。

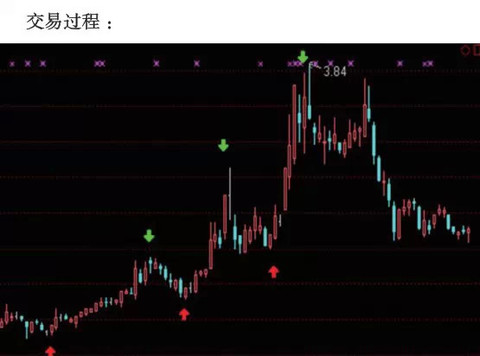

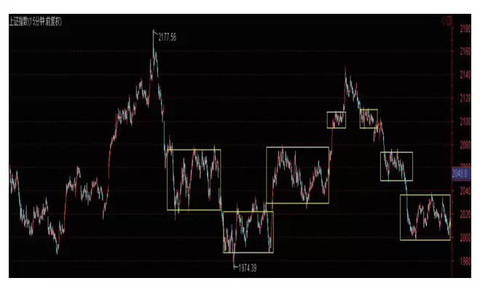

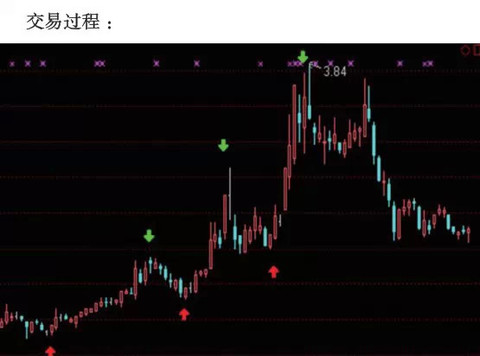

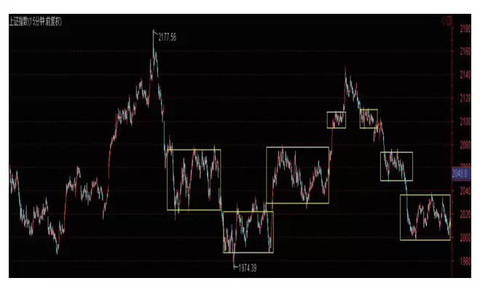

我們來看上面的圖,首先我們來看一下K線圖,K線就是我們做股票也好,做期貨也好,我們持倉根據這個K線的變化,我們的收益曲線會發生變化。

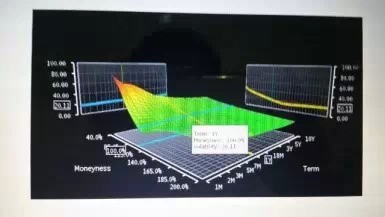

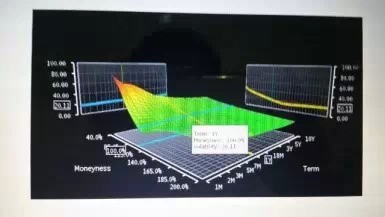

下面這個是一個三難立體的圖,這就是加入期權以後我們持倉的變化會變成一個三維立體的狀態。

所以在這里我們會說,期權能夠實現什麽呢?在一維和二維的資本市場里,我們很難實現穩賺不賠的交易策略,在期權出現的交易市場里穩賺不賠的策略非常多,可以說是無窮無盡的一種組合。

這種狀況就像是我們對螞蟻說,從A點到B點,只要你把紙對上去就可以了,螞蟻會覺得很神奇。如果我們了解期權的話,那麽在資本市場可以讓我們的資金曲線變得非常平緩,穩定盈利、穩賺不賠的策略可以非常容易地去實現。

如果你只是了解股票交易,或者是股票和期貨的一個結合,那麽你很難去理解有了期權以後的三維的金融市場;這就是今天我們大家坐在這里聽我講,為什麽我們要學習期期權,了解期權的必要性。

當中國的資本市場進入一個三維世界的時侯,如果你不了解期權,很容易被這個三維市場打敗了;我們今天拋開各種期權複雜的數據模型,拋開各種理論,我們想用最簡單的方式,把期權的本質和一些基本的交易的方式,還有期權可以做什麽,分享給大家;

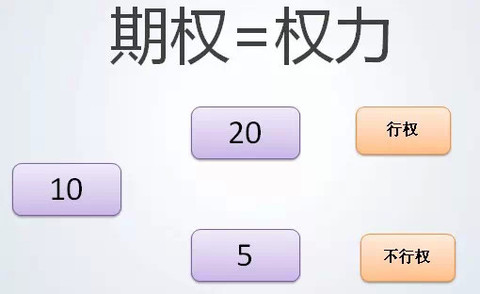

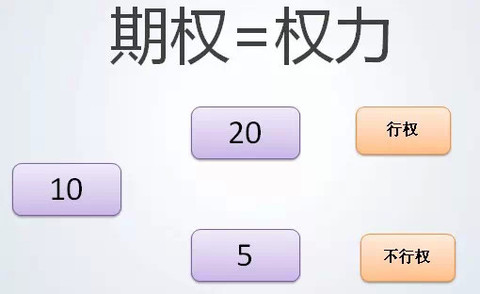

首先我們了解期權是什麽,期權實際上就是你的權力。你有一個權力在某種價格買入,或者賣出一個標的的權力;你可以選擇行權,也可以選擇放棄行使這個權力。舉個簡單的例子:

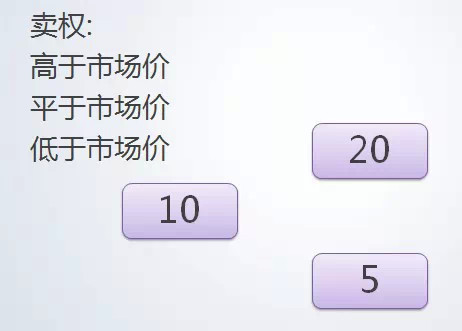

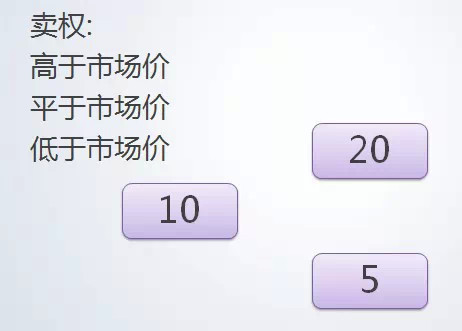

假設現在我們渴了,手里拿一個杯子去喝水,那麽這個杯子現在市場的價格是10塊錢,我們擔心它未來的價格會變,可能明年這個杯子會漲到20,也可能會跌到5塊;

如果我們想買這個杯子,今年這個杯子10塊錢,我們不希望這個價格發生變化,我可以花1分錢,買一個10塊錢買這個杯子的權力。如果第二年這個杯子漲到了20塊錢,那我可以選擇行使這個權力,以10塊錢的價格買入這個杯子,我還可以把這個杯子以20塊錢的價格在市場上賣掉;那麽我的成本只有1分錢,我的收益卻達到了10塊錢。

如果明年這個杯子價格跌到了5塊錢,我要不要行使這個權力呢?當然是不要了,因為沒有必要,市場價已經是5塊了,我還要行使這個權力10塊錢去買這個杯子?我直接去市場上以5塊錢去買到這個杯子就好了,那麽我們的損失是什麽呢?我們的損失只是一分錢,非常非常的少。

但是如果沒有期權的話,我們可能要囤一個杯子,買了一個杯子如果漲了的話,我們會賺10塊錢,如果跌了的話,我們會虧5塊錢,一個杯子是5塊,十個杯子是50。

同樣的,如果你是一個手中持有杯子要去賣杯子的人,那麽你選擇買入一個賣出它的權力也是一樣的。如果明年這個市場漲了,現在這個杯子是10塊錢,我花一分錢買一個10塊錢賣這個杯子的權力。

那麽如果明年這個杯子漲價從10塊漲到20,我要不要去行施這個權力,當然不要,我直接20塊錢把我的杯子在市場上賣掉就好了,但是我花1分錢買的這個權力可能就沒用了。

但是如果明年這個杯子從10塊錢跌到5塊錢,對於我來講意味著什麽,市場價這個杯子只有5塊錢,但是我可以行使這個權力,以10塊錢把這個杯子賣掉,這樣的話我10塊錢買的杯子10塊錢賣出去,我一分錢也不賠。

我們知道了期權其實就一份權力,那麽我們現在來了解一下期權的本質,期權的本質實際上就是一份金融保險;舉個最簡單的例子,如果沒有期權的話,我們買了股票漲了賺錢,跌了賠很多,如果有了期權的話漲了賺錢,跌了的話賠很少,甚至不會賠錢,這就是期權可以達到的效果。

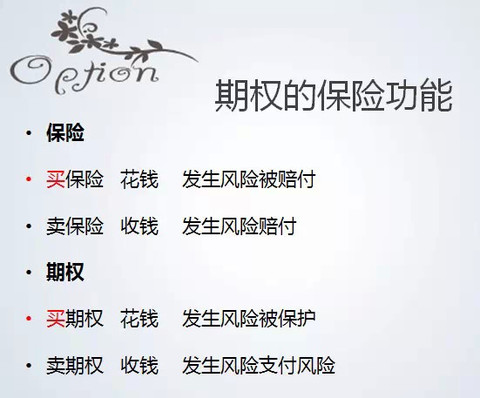

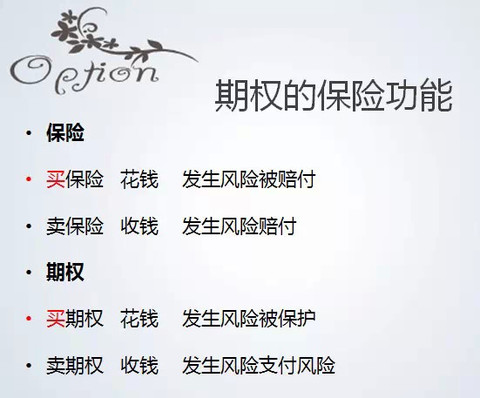

我們看這張圖,我們買保險花錢,發生風險被賠付,賣保險是收錢的,如果風險發生的時候你要賠錢給別人,期權也是一樣的,在期權的交易當中,作為期權的買方你是要花錢的,當風險發生的時候就會得到保護,作為期權的賣方是收錢的,發生風險的時候就要支付別人的風險。

我們舉一個股指期貨的例子,假設在2200點的時候,我買入一手股指期貨,那麽我怕市場下跌,我買一個在2200點的賣權,也就是說我2200點買了,我再買一個以2200點賣的權力,比如說花了20塊錢,那麽這個時候市場下跌了,市場從2200跌到了2100點,在沒有買期權的情況下,我虧了100個點,一個點300塊錢,那麽我虧了30000塊錢。

但是買了期權之後是什麽結果呢?我的虧損為零,我只付出了20塊錢的期權費用,因為我可以2200點買入再2200點賣出;那麽這3萬塊錢的虧損由誰來承擔,是由賣期權的人來承擔。

通過以上的例子,我們就能知道期權的保險功能,期權和你的持倉之間是一個正負的關系。如果你做多股指期貨,你就要買賣權、買PUT,如果你做空股指期貨,你就要買買權、買CALL,同樣在ETF的交易當中也是這樣的,如果我們買入ETF,我們就要買一個賣權、一個PUT,如果我們融券做空賣出ETF的話,我們就要買一個買權CALL。

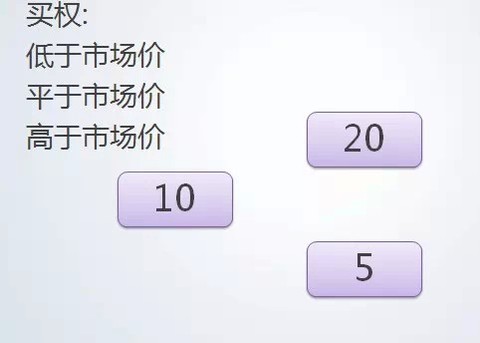

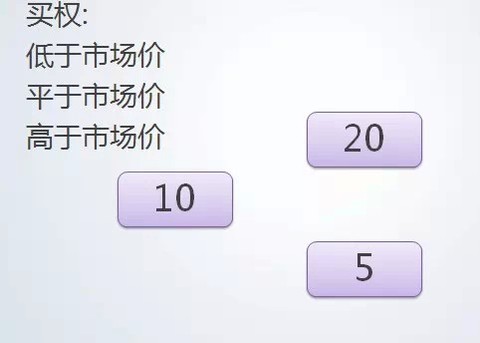

在期權的交易概念當中有三種期權:平值期權、實值期權、虛值期權,我們在實際交易當中如何來判斷它們之間的區別呢?

我們還是用剛才水杯的例子,比方說你買水杯的這個權力,如果現在市場價是10塊,我們可以看到有不同價格購買水杯的權力,市場價是10塊。如果你擁有的是以10塊錢去買到的權力,它就是平值期權,如果市場價是10塊你以20塊去買這個杯子,這就是一個虛值期權,因為是以高於市場價的價格去買這個杯子的。如果你能夠以5塊錢買到市場價是10塊錢的杯子,那麽這個權力就是實值期權。

反過來也是一樣的,如果是賣出的話,你以市場價去賣出這個杯子就是平值期權,你以高於市場價來賣出這個杯子,可以賺到錢的,這就是一個實值期權,如果你是以低於市場價來賣出這個杯子的權力,它就是一個虛值期權。

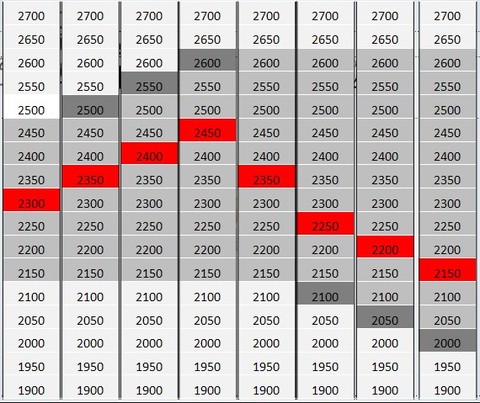

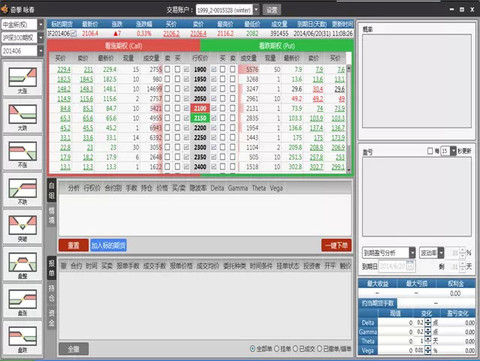

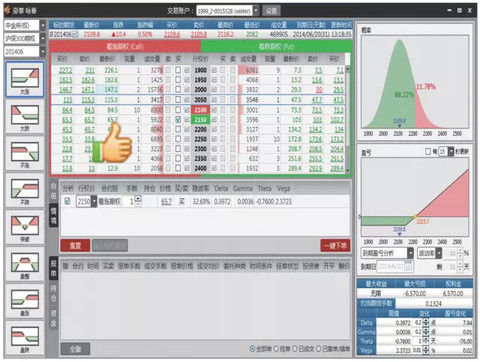

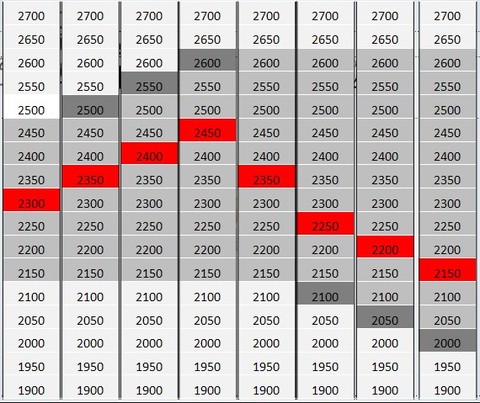

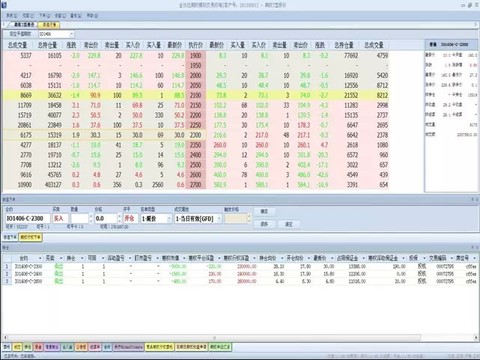

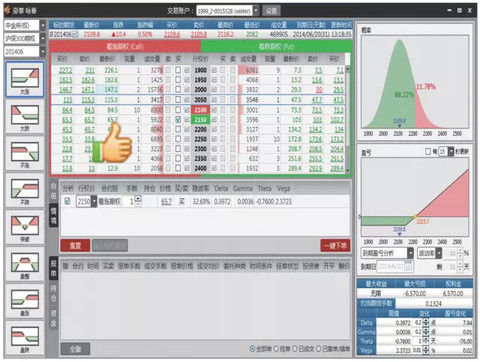

我們可以看到這是一個大家在做期權交易時候的一個T形報價(如下圖),左邊是買權CALL也叫看漲期權、認購期權,右邊是賣權PUT,也叫認沽期權和看跌期權,根據這個圖我們可以看到紅色的部份是實值期權,綠色的部份是虛值期權,劃一條橫線藍色的部分是平值期權。

講到平值期權,我們現在要講的是一個根據平值期權而發生的期權行權價的合約生成,首先交易所的規則規定,如果標的資產的收盤價,例如50ETF它的收盤價離哪個行權價格最近,那麽第二天哪個價格就是平值期權。

在平值期權上下會各掛出一定數量行權價位的期權合約,如果標的資產50ETF的價格發生了變化,50ETF的平值期權的價格也會發生變化,這個時候它上下的行權價的報價合約就會不夠.根據交易所的規則,當平值期權價位發生變化的時候,就會新生成更多的行權價位的期權合約;大家來看這張圖:

我們來看最左邊一列,它是一個當月合約開始時的樣子(如上圖),最右邊豎列它是當月合約到期的樣子;當這個市場價格上漲的時候,它會形成新的行權價的合約,當標的資產價格下跌的時候,它生成了新的下面的行權價格的合約。

根據這張圖,我們可以想像,當50ETF的價格大幅波動的時候,你可以看到左邊是50ETF當月期權合約月初時的樣子,最右邊到期時的樣子,也就是開始的時候可能只有7個行權價位的合約,到了合約到期的時候有十幾個,甚至二十幾個、三十幾個行權價位的合約。

期權新的行權價格形成的過程大家一定要記住,當我們做期權交易的時候,我們上面這張圖會幫助大家去分析,我們賺錢的交易機會會在哪個點位出現,什麽樣的價格會讓你利益最大化。

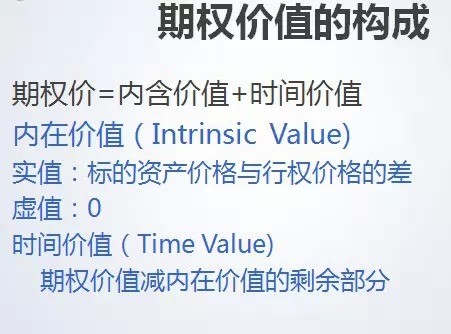

期權最難即定價

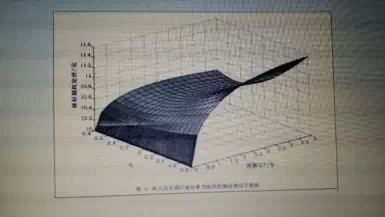

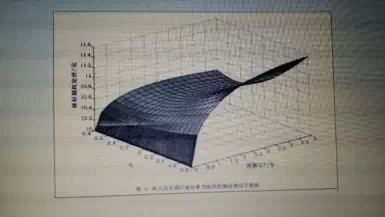

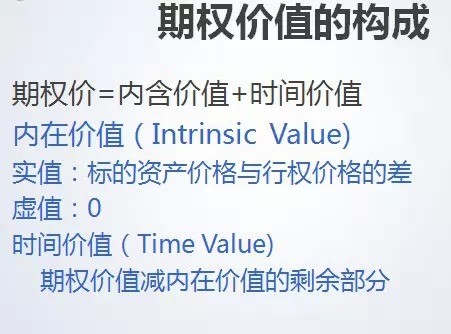

我們說期權最難的就是定價,定什麽價呢?定的是期權的時間價值。下面我們來看一下期權價格的構成;通過上面這張圖我們可以看到,所有的期權報價都是由內含價值和時間價值構成的,內含價值是它標的資產和行權價格的差,實值期權有內在價值,虛值期權沒有內在價值,虛值期權全部都是時間價值。時間價值是期權價值減去內在價值的差。

我們可以看兩個例子,在這個交易的軟件當中我們可以看到時間價值和內含價值是如何計算的。

我們看這兩張圖,我們還是以CALL買權為例來看,標的資產性的價格是2272,我買一個2250的買權,也是就現在價格是2272,我以2250去買到它,那麽通過這個公式可以看到內含價值是22,時間價值是75.3。

目前在市場上除了Black-Scholes期權定價模型以外,還有一些其他的模型對期權進行定價,那麽我們可以看到標的資產的價格是確定的,內含價值也是很容易計算的,最難計算的就是期權內部所包含的時間價值,無論你是用Black-Scholes模型還是其他的模型,在我們做期權交易的時候,期權定價定的最難的就是它的時間價值。

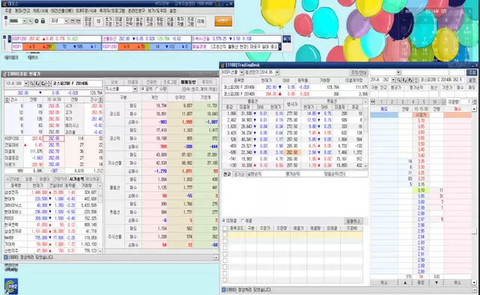

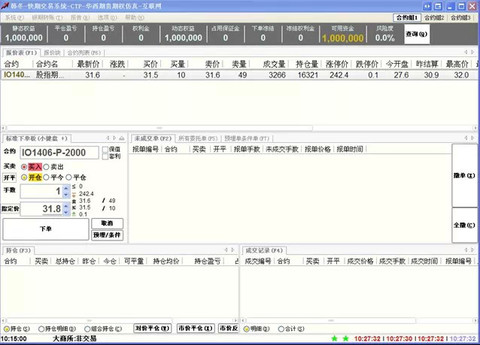

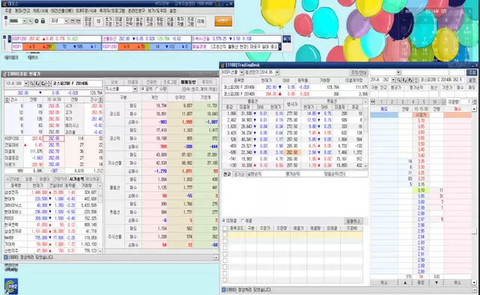

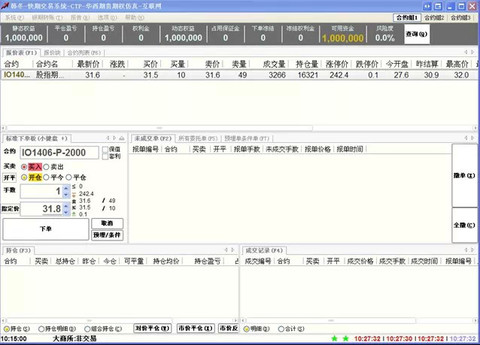

了解完期權的本質、期權的特性、期權的時間價值之後,我們再來了解一下簡單的一些期權交易,在講交易的時候我們先講一講交易的軟件。古人說,“工欲善其事,必先利其器”,交易軟件是我們在這個市場上拼殺的一個基本的武器,但是目前來講,中國國內的軟件商給投資者用的這些軟件是參差不齊的。

首先來看這幾張圖,第一張圖是我們在韓國做期權交易時的一個軟件,它的好處是在於,右邊可以做期權的交易,我左邊可以做期貨和現貨同時對沖的交易,我可以同時在現貨、期貨和期權上同時下單,我可以看到它收益的曲線,還算一個不錯的軟件。

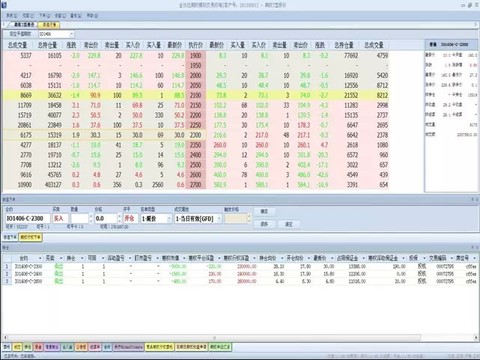

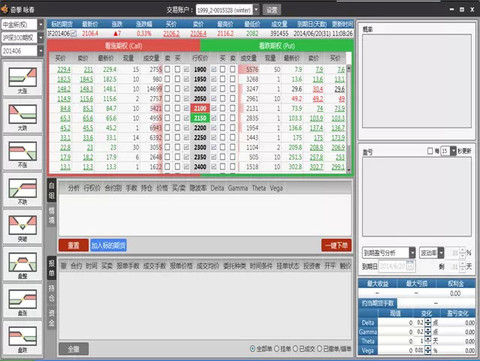

第二張和第三張是IB在國外的軟件,我們可以看到我們的收益曲線,倉位,持有的國債、期貨、黃金、股票、債券、外匯的總體的收益曲線。以及期權加入以後,我們收入曲線的一個變化。

還有就是在期權交易的時候,我可以看到市場波動率,根據它現在的報價、到期時間周期估算出來的,未來標的資產波動的一個範圍,每筆期權交易的收益曲線、盈虧平衡點,以及我賺錢賠錢的概率是多少,都是可以計算出來的。

在2013年期權模擬開始到2014年個股期權的模擬開始之後,我們對中國市場上出現的、所有軟件商提供給期貨公司、證券公司的交易軟件做了測試,以下我們能看到的是各家軟件公司的一個截圖。

當然現在這些公司也有一些改進,但是比較遺憾的是我們發現作為一個交易軟件的提供商,他們不懂得期權的特性,所以編出的軟件竟然還是按照一個交易股票、交易期貨的方式呈現期權的交易,這是一個痛苦的事情。

目前在ETF期權的交易市場上,有五六家公司,比如說像通達信、錢龍、匯點,還有我們最後看到這張圖的叫奇拳詠春。這個叫奇拳詠春的軟件是目前我們測試出來之後,覺得是一款最友好、簡單易操作的一種軟件。

就算是這樣,基本上目前國內的軟件還是不太滿足我們對於期權交易的需求,至少跟國外的軟件比起來差距還是很大的,但就目前來講至少奇拳詠春這款軟件已經算是非常不錯,可以滿足我們交易需求的一款軟件了。

為什麽要講軟件呢?這是我們今天接下來的重點,就是如何拋開期權的各種公式理論來看待期權的交易。

像我們說的期權就這麽簡單。我的理解就好比說,我們大家都不會特別精通編程,大家很難說我自己編一個WINDOWS出來操作的。那麽期權的這些複雜的理論、公式、模型也好,對普通的投資者來說是一個非常痛苦的事情,包括我們看這些期權的理論書籍,里面有非常複雜的高等數學公式,你讓普通的投資者去學這些複雜的公式,是很為難的。

所以我們只要會用WINDOWS就好了,不需要懂編程。那麽期權交易也是一樣的,我們接下要講一些簡單的期權交易,然後我們來接合我的一個手指操作,很容易記住期權的交易。那麽這個時候你會發現,其實交易期權就像玩遊戲一樣,你只需要對市場有一個判斷,那麽接下來根據你的判斷去點幾下鼠標,選擇合適的相應的策略就好了。

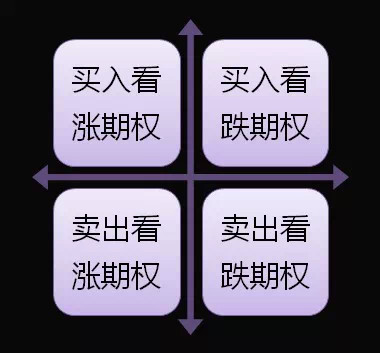

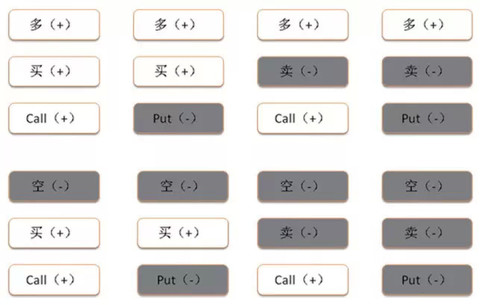

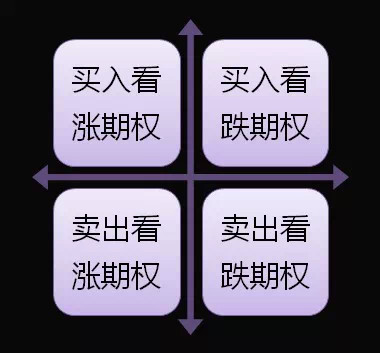

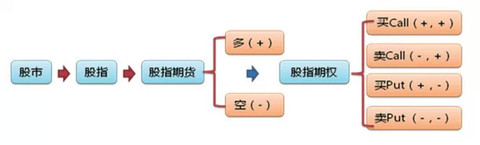

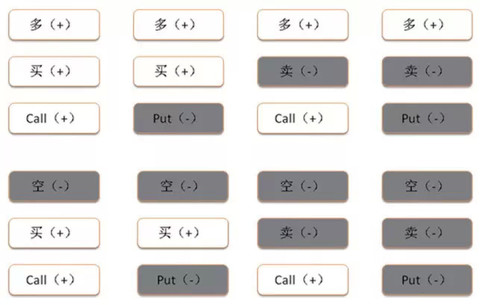

我們來看期權與其他品種的不同,股票是一個方向做多,期貨是兩個方向做多和做空,期權上是四個方向;如果大家現在有興趣的話,可以對著期權的T形報價,伸出你的雙手左右和右手,我們用最簡單的方式去練習記住這個期權的簡單交易;當我們面對T形報價的時候左手買權,右手賣權,拇指向上代表買入,拇指向下代表賣出,拇指向上代表的是獲利無限,拇指向下代表的是虧損無限。

那麽變成最後一張圖就是我們對期權交易的四個方向的看法;買入買權看漲,買入賣權看跌,賣出買權看不漲,賣出賣權看不跌。

因為時間的關系我們就不做這個遊戲,大家有興趣的時候可以試一下用這個手勢,也就是說你在做期權交易的時候買方、賣方、買權、賣權、CALL和PUT,根據你對市場的看法不同,你可以選擇四種方向的操作:看漲、看跌、看不漲、看不跌;

我們說完了期權最簡單的四個交易方向,我們來把期權稍微結合一下,做一些期權簡單的組合。

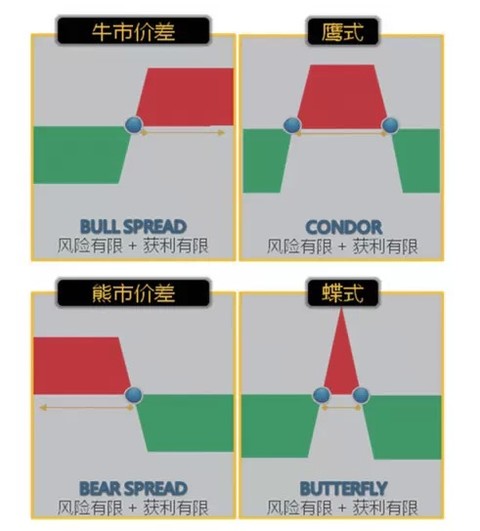

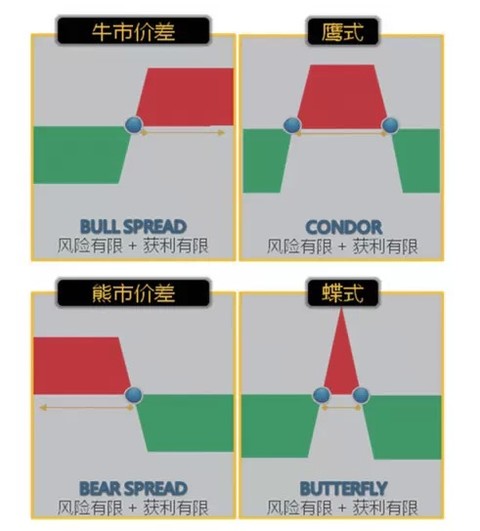

我們可以看到,基本上這個市場上會有這樣的介紹,跨式、寬跨式、牛勢價差,熊市價差的策略、鷹式套利和蝶式套利;那麽實際上我們發現,如果要是把這些收益曲線和一些交易的策略方法,加入剛才我們講的這種通過手勢來去記憶和判斷交易的話,是一個非常容易和簡單的過程;

所以基於手勢的這種方式,相對於我們做期權的投資者來講,我們就是在用玩遊戲的方式,來做這種期權的簡單交易的操作。

我們來看這個圖片左邊的部分,它其實都在程序里已經設定好模塊,你對市場的看法漲、跌、不漲、不跌;包括突破,盤整、盤漲、盤跌,你只要選擇你對市場未來走勢的看法,相應的就會選擇一些期權報價的交易,然後你再根據盈虧平衡點和收益曲線,包括收益、賺錢、賠錢的概率就好了。

你可以選擇一個期權的交易,這是在交易初期最簡的一種交易方式;因為時間的關系,我們就不講太多的一些實戰當中的案例,如果有機會的話,未來我們跟大家分享這種實戰的案例。

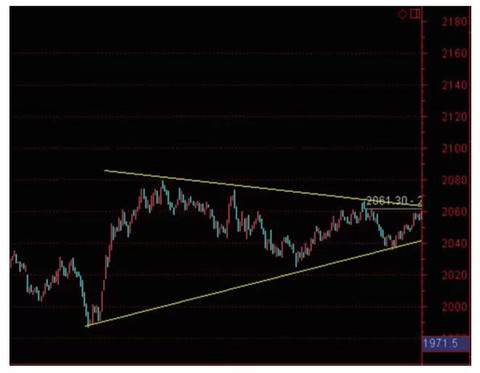

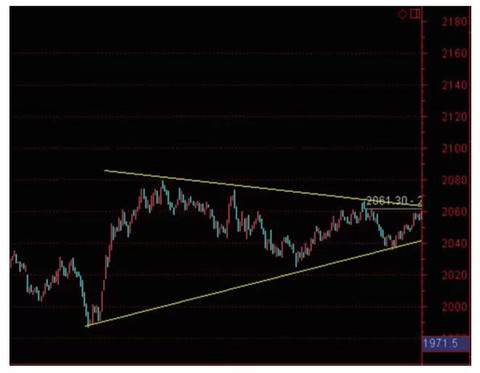

我們今天想簡單分析一個期權的應用跟普通交易的不同,大家來看我發的最後面這幾張圖,這幾張圖講的一個是震蕩收窄的走勢、一個是震蕩突破、還有一個是這種震蕩期間上升下降的階梯式走勢。

在沒有期權的時候,我們做這樣的交易往往是很難賺錢的,比方說一個震蕩收窄的結構,可能我們是要等到它突破,我們再去做這筆交易,趨勢已經確定。

或者是說我們稍微激進一點,我們先做一個交易,比方說對這個市場看漲,我們先買入,那如果跌破了下面的支撐線,我們要賣出止損; 但是有了期權以後,我們就可以選擇突破的策略或者是盤整的策略,就可以賺到錢了。

基於這部分我們可以做一個總結,在沒有期權的市場里面,我們做交易其實是判斷價格的變化漲跌,就是你買入如果它漲了你才能賺錢,跌了你要止損,但如果有期權的交易,我們判斷的不是漲跌,判斷的是市場的結構,它是一個震蕩的結構,還是一個突破的結構,只要你把市場的結構判斷正確了,你就可以賺錢。

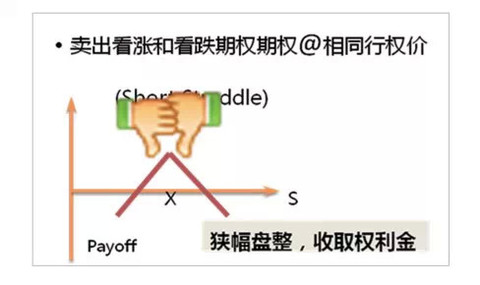

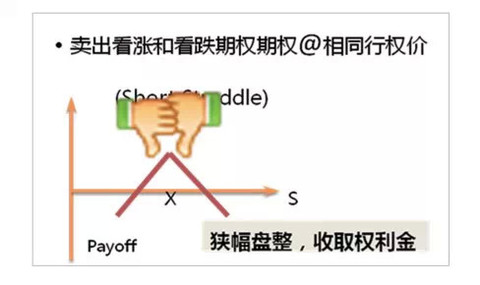

所以我們剛才看到的兩種:買入跨式和買入寬跨式的策略,它適合市場突破;賣出跨式和賣出寬跨式的策略適合市場盤整,尤其是我們看到的這種震蕩收窄的結構。

我們看到的這些價差策略,牛市價差牛市套利,或者熊市價差熊市套利,適合的是剛才我發的最後一張圖,這種震蕩區間像上臺階一樣,這種市場結構,特別適合牛市價差策略或熊市價差策略,

交易期權的三大要素

如果我們不做這種組合的策略,只是剛才我們說的那四種手勢簡單的策略,那麽我們在做期權交易的時候要註意三大要素:市場變化的方向、盈虧平衡點、還有風險收益的概率。

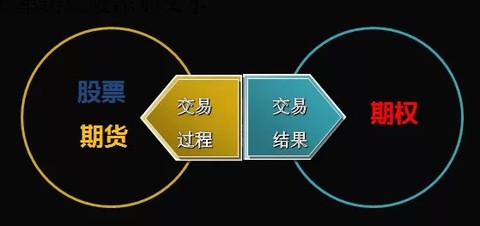

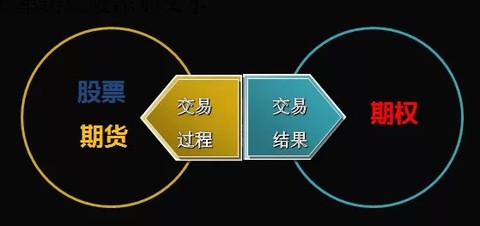

我們還要想講的是期權跟普通交易在交易邏輯上的不同,股票和期貨交易的是過程,期權交易的是結果。

交易的邏輯

無論是股票還是期貨,我們在做交易的時候,我們是判斷它上漲下跌,價格變化的一個過程,我們在交易的過程中希望是低點買入,高點賣出,低點做多,在高點賣空。但是我們交易期權,面對的只有兩種結果:行權,還是不行權。

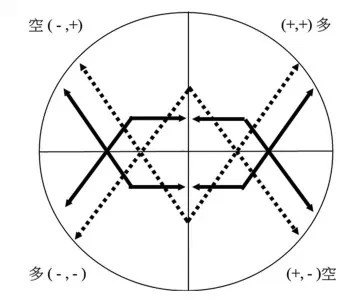

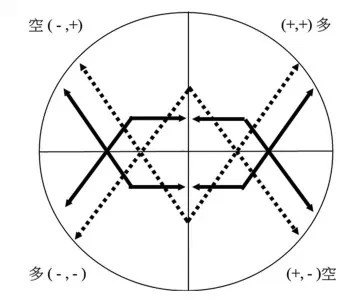

我的理解,我們把期權跟易經做一個對比,我說期權就是易經,看到下面這張圖,這個圓形的期權的各個收益曲線的圖,它看上去就實際上就相當一個太極圖。

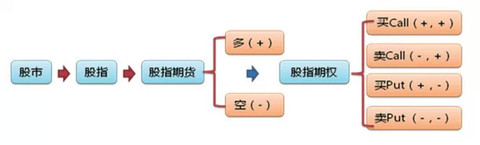

實際上,期權是一個像易經一樣無窮無盡的組合,道家說:“道生一、一生二,二生三,三生萬物。”期權也是這樣的,如果我們說股市生了股指,股指是一個方向做多,股指又生了股指期貨兩個方向做多和做空,股市期貨又生了股指期權,期權有四個方向,看漲、看跌、看不漲、看不跌。

那麽就像這張圖一樣,如果我們把買入做多買權看做是陽,我們把賣出做空賣權是陰的話,我們可以想象,就像我們現在發的這張圖一樣,它是一個太極八卦最基本的六爻的一種形式。我們可以想象,如果你把現貨、期貨和期權結合在一起,你就可以演化出無窮無盡的投資組合。

你在不同價位持有不同股票的現貨,你在不同的點位做多做空股指期貨,你在不同行權價、不同的合約、不同的點位價格、做多或做空期權的CALL和PUT,你可以想象這是一個無窮無盡的投資組合。

如果你沒有一個完整的模型,如果你這樣做的話,你甚至不知道你的倉位是做多還是做空,你甚至不知道當價格變化時,你的收益曲線會發生什麽樣的變化。所以今天這些朋友在剛剛接觸期權的時候,我們可以先學一些簡單的期權交易。

我分享個人對投資的理解,就是我把股票當做定存,期貨用程序化來做,期權當做固定的收易;股票作為定存是什麽呢?是因為這個市場有漲有跌,不可能有一直上漲的市場,所以它漲的時候你就做多,它跌的時候你就空倉,所以它像定存一樣,市場價格比較低的時候我買進去,市場價格比較高的時候我賣出來,相當於存了一筆錢一樣到期了我取出來;這是一個定存的概念。

期貨為什麽要用程序化呢?是因為期貨它加入了非常大的杠桿,它把人性的弱點充分暴露和加倍呈現出來,我經常看到身邊有一些人做期貨,虧了錢以後非常瘋狂地滿倉殺進殺出。

一個投資者可能一年365天里真正最虧錢也就那麽幾天,那幾天是他人性的缺點暴露的時候,可能有點理智失去的時候,瘋狂的時候很容易爆倉。

程序是可以摒棄掉這些人性的弱點的,所以我把期貨定義為程序化,並不是說用程序來跑,你可以通過程序的方式輔助你做一些回撤的設置,包括一些止盈止損的設置,這些都是可以摒棄掉人性弱點的東西,我們也是這樣做的。

期權叫固定收益,是因為期權的最大優勢一個是可以管理風險,一個是可以獲得無風險的利潤。在期權的世界里,你可以零風險的獲得回報。無論是用期權跟期權之間的投資組合,還是期權和期貨、期權跟現貨跟股票之間的投資組合,你都可以去獲得一些無風險利潤。

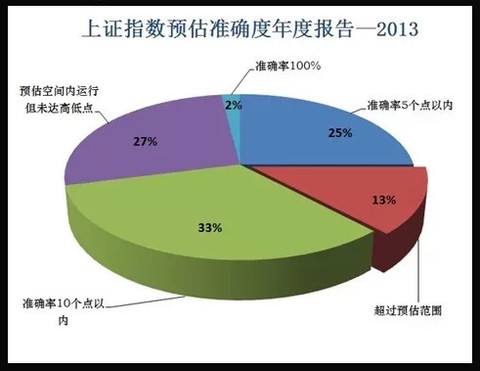

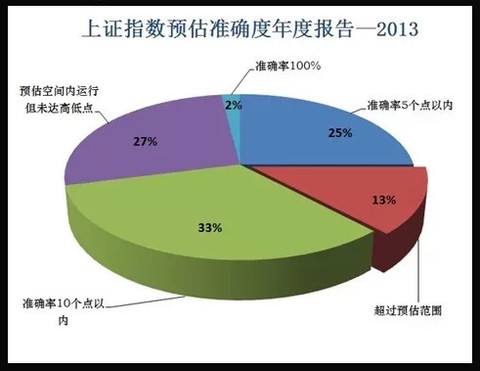

我們看到這張圖形,是我們現在一個模型,做的一個指數波動預估的一個情況,基本上我們每天會對上證指數、50ETF或者是滬深300股指期貨的波動有一個預估,基本上我們一年下來這個準確率還是非常高的;2014年的數據我們統計了一部分,基本上比2013年的準確度還要高。

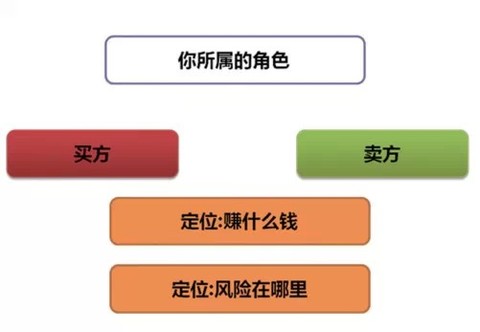

交易前的定位

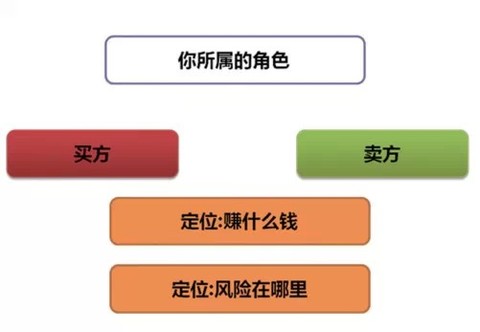

在大家最初做期權的時候,你一定要給你的交易的角色做一個定位,你是做期權的買方,還是做期權的賣方,定位你做買方還是賣方,接下來定位你賺什麽錢,最後定位你的風險在哪里,作為買方你希望你持有的ETF基金或者是股票當市場風險發生的時侯獲得保護,你扮演的是一個買保險的角色,風險發生的時侯有人來保護你。

作為期權的賣方,實際上你扮演的是一個保險公司的角色,比如說車險,賣了10輛車的車險,收了10個車的保費,可能一年當中10個車只有1輛車發生的剮蹭,它要賠付這1輛車,剩下9輛車沒有發生剮蹭,那麽它賺剩下這9輛車的保費的錢。

作為期權的賣方你要做的就是扮演保險公司的角色,哪些期權會不被行權,到期的時候你賺得大量的權利金,也就是說你賺得大量的時間價值。

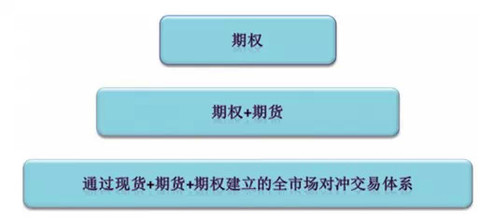

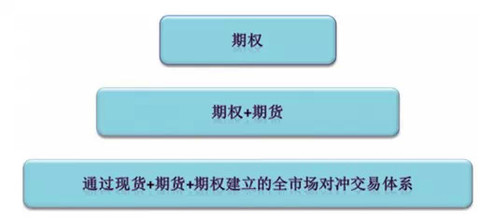

我把期權的交易分成三層境界,第一個境界就是我們今天所學的只交易期權,第二層境界是期權加期貨,或者ETF期權和ETF的現貨,第三層境界就是剛才我們說的做市商、或者像我們這種專業機構,我們在不同價格持有不同的現貨期貨期權,用模型來計算我們的收益在哪里。

無論是哪一種都可以演化出無窮無盡的組合,都有無風險獲利、穩定的零風險獲利的交易機會。

其實做期權交易最簡單的獲利方法,是以下這四點:第一首先你判斷接下來會是一個什麽樣的行情結構,根據你判斷的行情結構來確定用什麽樣的策略方法去做這筆交易,你確定了獲利方法以後你確定通過對行情的判斷和策略方法去賺什麽錢,最後最重要的是評估這個策略的風險在哪里,投資一定是永遠要把控制風險放在第一位的。

今天我們用一些最簡單的方法,就像書名一樣期權就這麽簡單,把最簡的一些期權交易的方法跟大家分享,希望對大家有一些幫助,最後我想把我這本書第一頁寫下的這三句話跟大家分享,也是我這十幾年來做交易的一個心得的體會:Trading is simple, People is complex, So make it difficult!交易其實是很簡單的,只是因為人的思想太複雜了,所以讓它看起來很難!

因為時間的關系,我們只能是講的稍微簡單一些,然後我的這本書明天進印刷廠,這個月大家就可以在京東、當當、卓越、淘寶上買到,可以去看這本書里面寫的一些關於期權的一些比較簡單好理解的,就像書名一樣你可以很簡單去理解期權的交易。

如果以後有時間的話,我們可以分享稍微在深入一點,如何在不同的時間節點和時間段時候抓住不同的期權的交易機會,其實我們理想的狀態是期權是很容易獲利的,如果我們有一個比較簡單好的方法,其實每個月用3到7個交易日,賺取一個1%至2%的收益,一年下來20%是一個很容易實現的結果。

未來期權出來的話,我會跟媒體進行合作,到時候大家經常可以在節目上看到我對市場的一些解讀,包括期權一些交易的機會跟大家分享,因為我現在還想做的事情就是作為一個中國人,來把期權這種交易的方法在中國對所有的投資者做一個推廣,讓我們中國的金融市場更加繁榮。

真的非常感謝大家,聽我在這里講了這麽多,我還是真的希望大家能通過對期權的理解,去改變自己投資收益的曲線。

另外還想說的事情就是我在跟英國的投資機構做交流的時候,大家對期權的一個定義,其實期權是真正能讓普通投資者去賺機構錢的一個投資工具。

因為在市場大幅波動的時候,這些大的機構持的龐大持倉,需要用期權來對沖風險,所以這個時候每當市場有一個大波動的時候,期權的內含波動率會大幅上升,這個時候期權的時間價值非常巨大,報價都非常高,這個時候我們去賺機構的錢是很容易的事情。

最後這張圖是我十幾年交易的總結,我把它總結為三句話一個字,是“順勢而為,知足常樂,是為不爭”。

在所有的交易過程當中一個精神就是“讓”,我們不做市場里第一個抄底的,也不做市場里第一個摸頂的,我們把不確定的交易機會讓出去,只做那些我們能夠看的懂,能夠做的好的交易機會;希望這13個字對大家的投資也會有一些幫助。(阿爾法工場:alpworks)

阿爾法狗的勝利,摩爾定律的終結:關於科技的 3 個啟示

來源: http://www.iheima.com/space/2016/0316/154710.shtml

導讀 : 再也沒有一個「定律」去指引大家按部就班地升級,這種確定性正在被逐漸消除,迫使人們追尋新的思路和手段。

阿爾法狗與 iPhone 6

2014 年 9 月,蘋果發布新手機 iPhone 6。全球手機用戶都準備好了鈔票和腎。

然而在 iPhone 6 現身後,許多人一眼瞄到的是那個凸起的攝像頭:

有人感到很惱火:這是什麽玩意兒?我不能接受那一塊凸起的攝像頭。喬布斯要是還在,絕不會允許這種情況出現。

為了更好的手感,蘋果把 iPhone 6 做得非常薄,再搞個圓弧形的屏幕和機身邊緣。至於手機是不是容易滑倒馬桶里,他們才不在乎。但把手機做得更薄是一件難事,把攝像頭做扁更難。突出的攝像頭有複雜的電子原件:

為了手感和外觀可以做薄手機,但相機的成像原件需要一定的空間,否則照片的質量無法保證。於是,蘋果這家極度重視用戶體驗的公司做了這個突兀的攝像頭,讓無數的處女座和完美主義者茶飯不思。你想要不突出的攝像頭?去買個厚一點的手機吧。

其實還是有辦法的。比如優化鏡頭的光學結構,或者使用折射率更高的鏡片,理論上都能夠把攝像頭做得更扁。但能扁到什麽程度?最終總會到達一個極限值。

2014 年突出的攝像頭是風向變化的開始。2016 年,我們已經在新的風口。

最近 Google 的深度學習計算機 AlphaGo(人稱阿爾法狗)以 4:1 戰勝人類最好的棋手之一李世石,人工智能成為大家口中的熱詞,深度學習和神經網絡被熱烈討論。但問題的另一面被忽視了:阿爾法狗其實是人類發現擁有的計算能力不足後,研究出的解決方案。

這種情況並不多見。

以往人們面對許多困難問題時,總有一個終極點子:暴力法(Brute Force Attack),反正有摩爾定律帶來的大量計算資源,那就用這個海量計算能力去碾壓眼前的問題吧。想做出一個能贏人類的國際象棋軟件?用機器來暴力窮舉所有可能的棋局,戰勝人類冠軍的「深藍」電腦不就是這麽做出來的麽。

現在,圍棋棋局的可能數量是 10 的 170 次方,這個數字甚至超過整個宇宙中原子的數量。這麽誇張的複雜性,單憑暴力法已經不可能解決問題,突然之間,計算能力成了人類的限制。

然而,有了 Google 的大量資金在深度學習和神經網絡算法上,阿爾法狗的勝利意味著在現有計算資源掣肘的局面下,通過新的算法可以取得遠超想象的成果。相比起來,暴力法散發著一種原始的氣息。

習慣了的科技進步

過去的 10 年里,我們親身經歷了一波科技浪潮,每一個人的生活方式都發生了巨變。

習慣了網購,習慣了薄如記事本的手提電腦,習慣了視網膜高清顯示屏,習慣了掏出手機進行簡單操作,就能接到電話並條件反射般說出自己的地址就能有車來接,習慣了吃飯的時候刷一下朋友圈的爆款文章,還習慣了科技公司的新品發布會:從喬布斯開始到現在,沒開過個發布會都不好意思說自己是 CEO。

科技的劇烈發展似乎不像以往那樣刺激了,成為了一種理所應當的事情:理所應當每年都會有更好的手機和電腦,理所應當新的手機和電腦都會更快速性能更好。例如最近的蘋果公司發布會,雖然無論公司還是產品依舊偉大,我們已經沒了那份激動。

所以要是我們告訴你,過不了幾年,你的新手機和電腦的性能可能也不會變得比現在好多少了,你會怎麽想?

並不是在誇大。再過一陣,全球半導體行業將正式宣布,摩爾定律很快就要結束它的生命和使命,成為歷史的一部分。

摩爾定律跟我有什麽關系?

摩爾定律是許多初次了解科技行業的人最先接觸的概念。1965年,因特爾公司的創始人之一高登摩爾(Gordon Moore)在文章中預測:集成電路上的晶體管數量每一年就會翻一倍。很快這個預測被大家稱為「摩爾定律」。

你能用自己的電腦和手機看小視頻,上網,做 PPT,算財務模型,叫車叫外賣,約這個約那個,電腦和手機都在一刻不停地幫你做運算。這些運算的核心由設備的微處理器(Microprocessor)搞定,也常被叫做中央處理器(CPU)。它締造了現代人的幸福生活。

微處理器是集成電路(Integrated Circuits)的一種,顧名思義,是「把一堆電路集成到一小塊薄片上」。這塊薄片上鋪了大把大把的電路開關,用來執行電腦最基本的邏輯:開或關,1或0。這些電路開關是所有現代智能設備的最基礎的組成部分,他們還有個名字,叫做晶體管(Transistors)。

制作微處理器和晶體管需要的最基本材料是半導體,最常用的最經濟實惠的半導體就是矽。所以,微處理器、晶體管和矽是所有現代生活的發源和基石。所以,全球科技中心才會叫做矽谷而不是鈦谷鋁谷。

摩爾本人後來將芯片升級的周期修訂為 2 年。1971 年,因特爾發布第一塊商用微處理器 4004。它包涵了 2300 個晶體管,每個晶體管大約為人體紅細胞的大小。從那時候開始,依照修訂後的摩爾定律,集成電路上的晶體管數量每 2 年左右翻一倍。隨後的 40 年,摩爾定律成了科技進步的核心推動力。一年一度晶體管數量的翻倍引起處理器運行速度的翻倍,進而帶來硬件設備性能的翻倍和成本的縮減,進而為更加強大的軟件、系統以及計算提供了可能。

今天,全世界已有 30 億人使用智能手機。你手中的 iPhone 的計算處理能力甚至強於當年 NASA 登月計劃的主計算機。(No offense, Android users.)

過去的 40 年幾乎所有行業都被技術改造,源頭是摩爾定律引發的計算能力大爆炸。就連測試核彈爆炸的次數都減少了:因為人們可以利用巨量的計算能力,在電腦上進行逼真的爆炸模擬。

今天,我們在潛意識中認為每年一次的手機升級和產品發布是理所應當的。是摩爾定律讓我們有了這種近乎虛妄的感覺。

摩爾定律不是個定律

然而摩爾定律並不是個定律,它和「牛頓三定律」這種完全不是一回事。50年來,它的成立並不是由於物理上的局限,而是整個芯片行業的刻意選擇和協商。

一直以來,新一代處理器出來後,開發者程序員們搞出新的軟件,這些軟件更充分地利用新設備的性能,也毫無保留地耗盡了這些性能。很快消費者發現自己的電腦和手機卡了。於是因特爾們接著努力,搞出新一代的處理器。

從 1990 年起,每隔 2 年,全球半導體行業會發布一個計劃,他們自己把這個叫做路線圖 Roadmap。每個文件的大意是說:「未來三年我們還跟之前的幾十年一樣,按照摩爾定律走,具體來說是 blah blah blah。希望大家都自律。」就這樣,幾十年來,全球芯片行業所有生產商和供應商聯合起來,跟著摩爾定律走,這是在其他任何行業中都不曾見到的情景。

走到盡頭的摩爾定律

事情出現了變化。半導體行業已經宣布,即將面世的行業路線圖不會再依照摩爾定律。這意味著行業正式公開承認,摩爾定律很快就要結束了。

原因?原因是物理,就像是到一定程度就無法再薄的攝像頭一樣,是早已註定的結局。我們把這個叫做物理邊界,有 3 個問題:尺寸,散熱,成本。

尺寸

人類對尺度的理解能力是極弱的。例如,摩爾定律說芯片上的晶體管數量每兩年翻一番,這是什麽概念?大多數人無法從直覺上體會到。

舉個例子。1965 年的某一天,小明下決心按照摩爾定律的指引跑步。那麽他面臨的情況是這樣的:

兩年之內,他每天只跑一個小型遊泳池的長度:

兩年後,他跑步的距離翻倍:

10 年後:

26 年後:

50 年後(也就是 2015 年):

1971年,微處理器上每個晶體管的造價是 150 美元,2015 年的價格為 0.0003 美元。1971 年的每個芯片上有 2300 個晶體管,2015 年有 13 億個。早期的晶體管將近有一個手掌大,如今最先進的因特爾芯片制造工藝中,晶體管的尺寸是14納米:

實際上,14 納米這個尺寸已經不是你找一個好的顯微鏡就能用肉眼觀察到了。甚至可以說 14 納米的晶體管是不可見的,因為這個尺寸已經小於可見光的波長。

如果摩爾定律繼續生效,下一步會是什麽尺寸?可能 10 納米。如果因特爾要玩命,也許最終會達到 2 納米,也就是 10 個原子並排放的寬度。

到了這個尺寸,人類芯片制造行業的經驗已經不再適用了。這個尺寸屬於量子物理的世界,這個世界有人類無法控制的不確定性,有上帝投出的骰子,還有薛定諤那只不死不活的貓。

散熱

尺寸小帶來的另一個問題是散熱。一位業內人士說:「曾經有一段時間日子超美好,那時候只要我們把尺寸縮小,好事兒自然來:芯片的計算能力會提升,能耗也會降低」。然而在 2000 年左右,晶體管尺寸縮減到 90 納米(一根頭發寬度的百分之一)的時候,芯片開始出現過熱的狀況,熟悉行業的人已經知道摩爾定律大勢已去了。

為了解決過熱的問題,芯片制造商采用了兩個辦法:

限制微處理器執行計算機指令的速度(Clock Speed),從而限制了芯片中電子的速度;

將集成電路分成多個核,這樣降低每一個核的功率和發熱。(所以其實你就沒想過,為什麽最近幾年來聽到這麽多「4 核」「8 核」這種莫名其妙又不明覺厲的描述?)

這兩個方法非常成功,至少摩爾定律沒有在 15 年前就失效。現在,行業的普遍預計是,摩爾定律會在 2020 年左右結束。

成本

第三個問題是成本。芯片尺寸越小,晶體管越多,對於制造商來說,成本就越高。如今,依照摩爾定律的芯片升級每發生一回,整個生產線,包括所有配套設施,光刻儀器,全部都要翻新。今天一個尖端芯片工廠的造價大約為 70 億美元,業內估計當芯片尺寸到 5 納米時,工廠的造價為 160 億美元,幾乎是因特爾年收入的三分之一。

如果翻新的成本高於可能的收益,傳統的微處理器升級就停滯了。從經濟角度看,摩爾定律已經結束了。

摩爾定律失效意味著什麽

摩爾定律失效,影響的絕不僅僅是芯片生產廠商,還包括其他所有在過去幾十年內被科技潛移默化影響的行業,以及所有享受到科技便利的普通人。所有對未來有遠大暢想的人,無論考慮的是人工智能、增強現實還是無人駕駛汽車,都要考慮這個問題。

Peter Thiel 有句名言說「我們多年前暢想的是會飛的汽車,但我們今天卻只擁有讓你輸入 140 個字的輸入框」。言下之意是我們期待的是足以影響現實生活的深層技術進步,但獲得的卻是一點線上的娛樂生活方式。

公平地說,雖然我們沒有看到 Peter Thiel 呼籲的那個層次的科技進步,現實生活還是獲得了極大改善,今天我們已經不能想象一個沒有科技支撐的生活方式了。

有趣的是,雖然科技的飛速進步的原始驅動力是摩爾定律,但更加吸引人註意的是軟件行業。

Peter Thiel 認為「140 字輸入框」屬於比特的進步,是互聯網技術的進步,而「會飛的汽車」是原子的進步,也就是人們對現實物理世界的駕馭。他認為我們已經看夠了互聯網和軟件的顛覆性,人們需要把一部分力量用在改善現實世界中。這是他自己的堅持,也是他做成如此多成功投資的重要原因:

有趣的是,所謂比特的進步,說到底卻是由摩爾定律推動的,後者仍然是原子的進步,但人們往往忽略這一點,將目光集中在互聯網上。美國的科技圈對這一點更加先知先覺。尤其在最近五年來,中美兩國科技圈對同一事物的不同稱呼,能夠清楚反映這一點:在國內,人們更多會去談「互聯網」,而不是「科技」。國內說「互聯網金融」,美國說「科技金融(Fin-tech)」,國內說「O2O(Online-to-offline)」,美國說「按需經濟(On-demand Economy)」。

現在,我們總結出 3 個目前科技行業認同的解決辦法。這些辦法也是未來行業發展最重要的 3 個趨勢。

軟件行業的革新

暴力法的盛行其實是一種奢侈。就跟「何不食肉糜」一樣,何不用暴力計算去碾壓問題呢?反正有摩爾定律在,不愁機器性能不夠,而且用不了多久更加強大的設備又要出現。這是摩爾定律帶來負面心態,也造成了軟件開發的浪費和低效。在經濟上這很劃算,雖然我的代碼實現很糟糕,但沒關系,可以湊合著用啊,過兩年有了新設備就好辦了。

長期來說這不是好事。因為這樣看技術的進步更多是摩爾定律帶來的更強計算能力、數據存儲技術和網絡帶寬,軟件和算法則相對滯後。

摩爾定律的終結意味著我們可以迎來軟件行業的新時代。更多的資金和腦力會被用在像阿爾法狗這樣的東西上。有了資源投入,我們很快會迎來更高效的編程語言、編譯系統和應用設計。

我們預計軟件行業會真正迎來它的成熟時期,工程師將更加關註代碼的效率,以及如何更加聰明地利用現有資源做出不可思議的東西出來,例如阿爾法狗。

雲計算

雲計算這個詞似乎都被人說爛了。但在摩爾定律即將失效時,它不再是一個概念,而是一種必然(回複本公眾號「計算」查看我們的文章《下一代運算是什麽樣的?》)。越來越多的活動發生在移動端:手機、平板、智能手表和其他智能硬件,不僅要求設備更薄,芯片更加微小,而且要求移動設備不發熱、低能耗、省電。

同時,以前的「電腦」是獨立設備,所有計算能力都存在你的主機里面。軟件好不好用還要看你的電腦性能有多少盡量。現在移動設備劇增,越來越多的計算能力被轉移到雲端。雲計算曾經是一個流行語,現在卻同時是科技行業不得不做的一件事情。

於是芯片廠商需要考慮的人分成了兩部分:一方面是普通的消費者和他們越來越多的移動設備,再過一段時間,這一部分設備自身的計算性能很可能不會大幅提升了,但通過為需求和應用設計的芯片,可能會更加便攜、省電、易用。另一方面是雲計算的提供商,亞馬遜 Google 微軟們,他們不用考慮太多移動端的問題。對芯片廠商來說,這部分用戶的占比會越來越大,也會越來越受重視。

總而言之,未來幾年過了某一個時間點後,作為個人用戶,你的所有需求都可以通過「設備 + 雲端計算」這樣的模式滿足。你的隨身設備自身的性能不會更強,除非你願意接受更大的設備。

新硬件技術

也可以純粹從硬件找出路。有這麽幾種可能性:

新的芯片架構

全球半導體行業目前的新策略是,他們忍夠了,不打算像以前那樣從摩爾定律出發搞些新的芯片出來,然後陷入那個被新軟件剝削資源,然後被消費者罵,然後推出新芯片這個舊循環。

相反,他們會從應用出發,考慮手機、電腦以及各種數據中心的需求,然後向底層延伸,最終確定需要什麽樣的芯片來滿足這些需求。所以會有越來越多具備特定功能的芯片,例如專門用作神經網絡計算、圖像識別、雲計算,或者預先內置各種消費端需求,比如高通的系統芯片(System on a Chip)。

材料科學

有許多備選,例如矽鍺合金(SiGe)和砷化銦鎵(InGaAs),或者設計全新的芯片結構,例如納米管、生物分子、自旋電子芯片。目前來看,難度都很大。

量子計算機

當然並不是沒有其它的選擇。剛才提到的晶體管最終縮小到2納米後,主宰機器性能的將是量子物理。Google 搞的量子計算機 D-Wave 就是想以此為出發點找到全新的範式。到目前為止,無論多麽高精尖的人類計算機,基本原件都是晶體管,相當於一個開關,有兩種狀態:1 和 0,或者開和關。而量子計算機的晶體管卻有3種狀態,0、1 以及「同時是 0 和 1」,或者說,開、關以及「同時是開和關」。

這個「同時是開和關」的狀態是量子物理的態疊加原理(Superposition)。上面提到半死不活的貓就是薛定諤本人所講的例子。顯然,有了疊加態(以及量子糾纏),運算能力會遠超普通計算機,前提是 Google 開發出有實用性的量子計算機。

---

過去 50 年科技的穩定進步很美妙,當定律失效時,未來似乎顯得有些黯淡。我們認為摩爾定律即將失效不意味著科技進步的停滯,而意味著變化本身的性質發生改變。再也沒有一個「定律」去指引大家按部就班地升級。這種確定性正在被逐漸消除,這迫使人們追尋新的思路和手段。下一個爆發性的變化可能會發生在其他任何地方。未來有很多挑戰,但也會更有趣。

所以,摩爾定律的終結不是進步的終結。言下之意是,我並沒有說你沒辦法買到更好的手機了。

本文由微信公眾號「矽谷投委會」(id:vscouncil)原創。

版權聲明:

本文作者李好好,文中所述為作者獨立觀點,不代表i黑馬立場。推薦關註i黑馬訂閱號(ID:iheima)。