- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

16歲也可以應聘麥當勞!快餐業搶人開始動00後主意

來源: http://www.yicai.com/news/5014045.html當90後還以為自己是職場新人,00後已經過來搶市場了。

“今年麥當勞新開店的數量預計超過250家,人員招募規模達7萬人。”廣東三元麥當勞廣州市場總經理張越對第一財經記者表示。記者了解到,今年也是麥當勞首次對外明確16歲也可以應聘職位,將快餐業的搶人大戰延伸到00後。

“只需16周歲以上,無專業限制,無工作經驗要求,只要感興趣就可以馬上申請(職位)。”張越說,他們可以擔任實習或全職的見習經理、餐廳員工、接待員或咖啡師。目前在麥當勞的餐廳里,67%的員工是90後,近30%的餐廳管理人員是90後,“我們打造了多維度的年輕人信任計劃”。

根據人力資源和社會保障部最新統計數據,2016年全國高校畢業生預計達765萬人,青年就業群體達1500萬,就業形勢依然嚴峻。畢業生供過於求,為何麥當勞還要不斷將招聘之手往前延伸?與快餐行業的人員流動率快速有關。

其實,今年已是麥當勞連續四年舉辦全國性招聘活動,翻查過去的數據,麥當勞每年對外公布招聘人數達7萬人或以上。按照麥當勞目前披露,全國擁有2200家餐廳,員工總數超過12萬名的數字,但每年仍招聘7萬人,也可側面窺見快餐行業的用人流失率。張越沒有正面回答記者關於行業流失率問題,只表示,“麥當勞的人才流失率在餐飲行業一直保持在合理且健康的水平”。

張越說,麥當勞今年招聘7萬人有幾個原因,首先是新開店數預計超過250家;其次是2015年,麥當勞中國有超過2萬名雇員獲得了晉升,58%是90後,需要更多新鮮血液加入,建立完善的人員儲備機制,最後是業務多樣化的需求。

今年,招聘90後已不是新鮮事,因為用人巨頭們已經將目光以移向00後。張越提到,最年輕的00後也在今年初入職場,開始人生第一份工作。這也是麥當勞首次明確將16歲也列入招聘領域。麥當勞有關負責人向第一財經記者表示:“16歲入職實習職位,全職要求18周歲以上。”

這種“延伸”的背後,與餐飲行業用人緊缺有關。中國人力資源市場信息監測中心披露的2016年第一季度全國十大城市崗位需求與求職排行榜顯示,餐廳服務員、廚工是天津、上海、武漢、昆明崗位缺口排名前三的職位,以上海為例,崗位空缺與求職人數比達到9:1,即9個職位只有1個求職人士應聘。

晨悅生活 | 中國老年旅遊者:101歲也要看世界、每年出遊4次人均花4000元

近期,無錫101歲老人劉成心辦護照去看世界成為熱門新聞,其實,有這樣想法的老年人越來越多。老年人旅遊次數超過全國平均水平,而且在旅遊費用上也完全“不差錢”。7旬老人花百萬環遊世界,定制遊一個月玩遍南美,老年人旅遊不僅不“土”,而且很“潮”。

《旅行社老年旅遊服務規範》(下稱《規範》)於9月1日起正式實施,老年旅遊再一次引發社會關註。針對老年旅遊現狀,《規範》明確提出了針對老年旅遊的服務細節要求,涉及旅遊產品、團隊計劃、接待服務和後續服務等方面。

那麽,中國老年遊客的需求是什麽?他們到底是一群什麽樣的人?

攜程旅遊日前發布《2016中國老年遊市場報告》,揭秘中國老年遊客。該報告基於攜程2.5億會員以及17億下載量的App,對55歲以上老年遊客的行為和趨勢意願進行了全面監測。

攜程旅遊事業部CMO施聿耑表示,雖然中國老年遊客依然會遇到各種各樣的問題,但他們並不是旅遊的“弱勢群體”。他們不但愛玩,也會玩。無論是工薪階層還是富裕人群,沒有任何假期限制的銀發族,很可能是中國最“職業”“精明”的遊客。整個旅遊行業,從旅行社、航空公司、酒店、景點、保險公司等,需要為這一群體進一步提升產品和服務。

同程旅遊則正在籌建百旅會,是對《規範》實施的具體踐行。據了解,基於微信客戶端、手機QQ、LY.COM官方網站及同程App等流量入口,同程旅遊積累了海量用戶群,2015年服務人次超過1億,其中超過1000萬為中老年群體,比例超過10%。

頻率比年輕人還高 中國老年人每年平均出行4次

2015年,全國老齡人口持續擴大,根據國家統計局《2015年國民經濟和社會發展統計公報》,2015年中國13.67億人口中,60歲及以上的老人2.22億人,占總人口比例為16.5%。

根據國家旅遊局公布的數據,2015國內遊出境遊人數在41.2億人次。全國人均每年旅遊超過3次。全國老齡委的一項調査顯示,目前我國每年老年人的旅遊人數已經占到全國旅遊總人數20%以上。可以估算出,2015年老年人走出家門旅遊8.24億人次,平均每人每年達4次。超過全國人均水平三分之一。

老年人已經成為中國旅遊市場重要的“一極”。旅遊已經成為“銀發族”退休生活中最大的消遣方式。

老年遊人均消費4000元 不再一味追求便宜

與人們印象價格水平在幾百元的“夕陽遊”產品不同,通過對近一年55歲以上人群的分析,老年人通過攜程預訂跟團遊、自由行、郵輪等產品單次旅遊人均花費達到4000元。

除了老年人更願意在旅遊上花錢,子女也將送爸媽去旅遊作為重要的“孝親禮”。今年母親節就有消費者預定了雙人價格近10萬元的“日本早期防癌PET內臟血液全身健康檢查五日 2人私密小團”,送爸媽去國外做體檢。

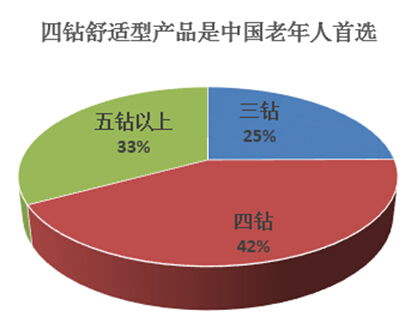

中國老年遊客已經不是一味追求低價。根據攜程跟團遊、自由行等產品的預訂情況,住得好一點、餐標高一點、行程舒緩一點,服務周到一點但同時又具有更高性價比的4鉆產品成為老年市場首選,占比40%以上。據了解,攜程對四鉆產品的標準規定是入住4星以上酒店,用車空座率不小於10%。選擇5鉆產品的比例也達到33%。

老年旅遊從哪里來,到哪里去?

哪些城市的老年人更想得開?

數據顯示,上海、北京、成都、廣州、深圳 、天津、杭州、南京、重慶、昆明是老年遊十大出發城。其中成都、天津兩個城市的老年客源占比要高於市場總體水平。

老年人更偏愛哪些目的地?

報告顯示,韓國、日本、泰國、美國、俄羅斯、越南、新加坡、印尼、馬來西亞、柬埔寨成為中國老年人最愛的出境遊目的地國家。

與整體市場相比,日韓比東南亞更受到老年人歡迎,特別是通過郵輪方式前往日韓旅遊的老年人日益增多,俄羅斯和對中國遊客更友好的柬埔寨特別受到老年遊客青睞。

而十大國內遊目的地則包括三亞、北京、九寨溝、廈門、桂林、昆明、宜昌、麗江、張家界和西安。溫暖的度假海島海南成為老年人國內遊的首選,其次是有眾多古跡的首都北京,以及以自然山水聞名的九寨溝。

更多老年人使用手機預訂旅遊產品

除了刷個微信,還可以報個團。

老年人旅遊的“潮”還體現在預訂方式上。雖然通過社區、門店等線下途徑報名旅遊的老年人基數依然龐大。但使用旅遊網站和手機移動客戶端的老年人正在成倍增長。

一些老年人甚至直接跳過了PC端成為移動端用戶,原因是智能手機的操作比電腦更為簡便、容易上手。2016年上半年,老年人通過攜程App預訂旅遊產品的占比達到40%,超過PC端和線下。

抱團出遊 老年遊社交屬性強

這些老年人是誰?

從數據看,女性比男性更加願意走出家門,通過攜程預訂老年遊產品的人中,55%是女性,45%是男性。61~70歲是老年遊的黃金年齡段,出行的頻次也更高,可以達到5次以上。不過,隨著國人人均壽命的延長,以及註重運動養生,一些高齡老人也有條件一嘗“看世界”的夙願。攜程旅遊目前服務過的最高齡的老人,年齡達到90歲。

老年人最希望和誰一起出遊?

數據顯示:越“年輕”的老年人越喜歡和朋友一起“抱團”出遊。還有銀發族和老伴一起“二次蜜月”。而年齡在70歲以上的老年人更希望和子女一起出行,“有家人照顧出門更放心”。

跟團遊是首選

省心省力,服務周全的跟團遊是老年人出行的首選,占比超六成。沒有年齡限制,無需過多奔波,老年人選擇郵輪出行的比例也高於整體市場水平,占到15%。此外,定制旅遊成為近年來老年群體出遊的新選擇。

今年在攜程定制平臺提交需求單的老年人增加了5倍。今年就有來自北京的6位老人,定制了南美多國30天的超長行程,一次連遊巴西、阿根廷、智利、秘魯、玻利維亞多國,成為比年輕人還潮的玩家。

7旬老人花百萬環遊世界

不滿足於國內遊,更多有錢有閑的老年人選擇出境遊。

通過攜程預訂跟團遊、自由行、郵輪等產品的老年人中,選擇國內遊的人數達到52%。而出境遊增速更快,還有70歲的遊客花百萬報名參加攜程“環遊世界80天”產品,並順利走完全程。據福布斯報道,中國老年人擁有充裕的養老金,也許還仍在從事少量的房地產和股票交易。但與大多數有錢的中年遊客不同,他們有足夠的時間,行程不用那麽匆忙,旅行時間可長達數周,而且也不用糾結他人的看法。

“金十銀九” 老年人偏愛春秋錯峰遊

攜程旅遊2015年9月~2016年8月的數據顯示,老年人更傾向於在春秋季出行。開學後的9月、長假結束後的10月中下旬等成為老年人錯峰遊高峰。

歡迎親們在留言區暢所欲言,有更多問題也可以在第一財經客戶端參與提問區的互動,您可以到App Store、各大安卓市場搜索“第一財經”或掃描下方二維碼下載第一財經客戶端。

以下為第一財經App上記者與網友的精彩互動摘錄

問:我想帶父母出遊,他們都超過60歲了,有什麽特別手續或者註意的地方嗎?

答:你好,如果沒有超過70歲的話,在手續上應該基本和普通成年人出遊是一樣的,但需要註意備好常用藥,適當購買旅遊意外險等,以保證安全。如果是超過70歲,則可能在出境遊的報團時,旅行社可能會提示出具相關健康證明等。

問:新政對爸媽是好事,攜程這種旅行社有沒有什麽針對老年人旅遊的特別設計?

答:有的,不僅僅是攜程,很多旅遊企業現在都有專門設計老年旅遊路線,比如行程比較緩慢的長江三峽+重慶遊輪線路,這類產品會有專門針對老年遊客的一些設計考慮,比如行程比較輕松,不涉及爬山等高強度運動等,而且在餐飲上也考慮清淡健康等。一般會對老年遊客有特別照顧。

問:會不會有隨行醫生之類的服務?

答:要看具體的產品,有些比較高端的專門定制的路線可能會配備的,而老年人比較適合的郵輪旅遊一般也會有醫生隨行,因為郵輪上是有醫生和醫務室的。

問:送老人出遊,在預定和出行前要註意些什麽?子女不陪同的話,要做什麽準備工作?

答:根據您選擇的線路,對當地的氣候和相關的風土人情等做一些準備,如果子女不陪同的話,則需要註意給老年人準備一些常用藥,不妨也購買旅遊意外險等相關保險,如果旅途中有身體不適甚至需要就醫,則可以由相關保險承擔賠付。如果老年人有些特殊需要的,可以提前和導遊說明。避開爬山等需要強體力的行程。

問:半自助遊適合老年人嗎?還有70歲以上老人出境遊,有什麽要註意的事項?

答:可以嘗試,如果是國內遊,老人身體都還不錯的話,自由行都可以。假如是出境遊,則需要考慮當地的語言問題,最好可以配備懂得當地語言的陪同人員。70歲以上老人在出境遊時,可能需要出具相關的健康證明,同時也要註意長途飛機的乘坐安全。還是建議購買旅遊意外險等相關保險,在必要時可以提供幫助。

問:不知道老年遊的價格會不會比普通團貴?

答:這個不一定哦,有些產品會考慮到老年人的消費能力而突出低價,反而是比普通團隊旅遊的價格便宜的,畢竟還是會有部分老年人比較在意價格。當然也有高端產品,這是針對不同細分市場的哦。

問:老人可以環球旅行嗎?

答:環球旅行需要足夠的時間和健康的身體做保障,老人的時間不成問題,那就需要看其身體健康狀況了,此外涉及到出境遊,還需要考慮其語言和各方面的出遊能力。其實在海外,很多老人會選擇郵輪來環遊世界,因為吃住都在船上,還有醫務人員保障,相對比較安全。

問:請問老年旅遊需要註意些什麽?

答:安全第一,老年旅遊的行程安排不可以太累,要註意勞逸結合。常用藥要隨身攜帶。同時,一定要購買旅遊意外險,以防萬一。要註意是旅遊意外險哦,不是旅行社責任險,旅遊意外險才有作用。

王安憶:“現在人閱讀少,30歲也非常幼稚”

來源: http://www.infzm.com/content/124909

年輕時,王安憶曾在雜誌社任職,編輯過一些兒童文學作品。那時她就覺得:文學不該這麽分類。(東方IC/圖)

(本文首發於2017年5月25日《南方周末》,原標題為《“要的是天真,不是抹殺複雜性的幼稚” 王安憶和<給孩子的故事> 》)

中國人認為選編是一種文學評論的方式,這很有意思。

我們現在好像分得非常嚴密,孩子該看的和大人該看的有分界線。幼兒看看繪本、圖畫,等到一定程度,就有了所謂“成人文學”。其實不是,文學就是文學,不應該分得那麽清,文學本身就是青春的讀物。——王安憶

2016年上半年,身在美國的作家王安憶接到了詩人北島的電話。北島請王安憶推薦一些給孩子讀的短篇小說,他與出版機構“活字文化”合作,主編了一套“給孩子系列”圖書。王安憶手頭沒有資料,憑記憶列出一批小說。

下半年,王安憶回國,北島提出直接由她編選。書在2017年春節前就編好了,王安憶起初想到的那批作品,大體保留在書里,書名定為《給孩子的故事》。在王安憶看來,“故事”的含義更廣博,有圍爐夜話的親切感,也是文學的最初形態。“故事”兜兜轉轉,發展出民謠,又因為鮑勃·迪倫獲得諾獎,故事的價值被再次確認。就這這種想法,王安憶也給書里拾進了幾篇敘事散文。因為擔任編者,她抽走了自己的小說《打一電影名字》。

王安憶的母親茹誌鵑也是作家,家里書籍很多。王安憶從小就廣泛閱讀,不拘於兒童文學。她曾在兒童文學刊物《兒童時代》擔任過編輯,時常去學校調查、采寫,組織活動。1979年,她的第一篇小說《誰是未來的中隊長》發表在《少年文藝》雜誌。寫過幾篇“兒童小說”後,她開始寫第一篇“成人小說”《雨,沙沙沙》,並將這篇作品視為自己的處女作。

王安憶很早就反思起兒童文學的概念,並不認為文學可以分出兒童和成人兩類。在前言中,她談及理想中的讀者:下限是認識漢字,能理解書面表達;上限卻彈性很大,十到十五歲,也許稍大,將成年未成年、大致可稱“少年”的年齡段,都可閱讀。“這個成長階段相當曖昧,不能全當成大人,但要當做孩子看,他們自己首先要反抗,覺得受輕視,不平等。”她繼續寫道。

確定篇目不容易,因為肯定漏掉許多好作品。如遲子建、蘇童、劉慶邦的作品,王安憶幾乎覺得篇篇都可以選進書里,但每位作者只選一篇是原則。她比較了蘇童的作品,最終選進來《小偷》,小說記述一樁殘酷的往事,但孩子間的友誼又留存了些許單純。遲子建的作品,她起初選了《一壇豬油》,因為太長,又換成描繪生機勃勃的漁民生活和女性悲劇的《逝川》。

從1920年誕生的汪曾祺到生於1978年的張惠雯,25則故事大體以作者的出生年份排序,通讀下來,仿佛簡略的當代中國文學編年史。在編選過程中,王安憶終於了解到,自己“要的是一種天真,不是抹殺複雜性的幼稚,而是澄澈地映照世界,明辨是非”。

留下的故事,包含了成長的欣慰與酸楚,親朋逝去的惆悵,世界不可逆轉的變幻,男孩對年長女性的傾慕,甚至父母輩的婚外戀情。無疑,在傳統觀念中,後面兩種未必適合孩子閱讀。

孩子該讀什麽,王安憶堅持著自己的想法。雖然毫不因襲傳統,但她還是請責編和作者們溝通,去掉故事中的某些粗話,因為“非常不雅,給孩子看不好,容易學壞了”。

2017年5月21日,王安憶接受南方周末記者專訪,談起應該呈現給孩子們的故事。

“現在人閱讀少,30歲也非常幼稚”

南方周末:你在少年時代讀什麽樣的作品?

王安憶:其實我的情況比較特殊,別人肯定不會有我這麽好的閱讀條件:我家里面有書,可以讀很多。我很早就開始閱讀,範圍也挺廣,主要是童話、傳說、神話。那時候,我母親在上海作家協會,我很小時,可能上一二年級的時候,就到那邊的圖書館借書。我記得我總是借一大堆回來,很快還回去再借。對我們現在稱之為兒童文學的這些書,我個人興趣倒不是很大。

在1960年代,我們是這麽分的:學齡前或一二年級的孩子看《小朋友》,以繪畫為主,也有文字,是上海的少年兒童出版社出版的;四年級到初一讀《兒童時代》,我在這里工作了幾年,文字多,但有相當大一部分插圖;年齡再上去一點,我們還有上海的《少年文藝》和中國少年兒童出版社的《兒童文學》。我們中國的少年兒童閱讀,當時基本上就是這幾個階梯。

南方周末:哪些作品影響了你的成長?

王安憶:這倒說不清楚了,小時候看的不一定記在心里面,但是閱讀會慢慢積累起來產生影響,很難理性地分析。很難說我受誰的影響,我們就是雜亂看書的一代人。我1978年回到上海,到《兒童時代》工作,看了一些兒童小說,但沒有認真分析過它的狀態。我們可能繼承了蘇聯當時的“校園寫作”體系,把少年兒童、少先隊員看成祖國的未來。我編輯和閱讀兒童文學,最早時還寫過,但是很快不寫了,因為感覺有一點把文學幼稚化。我很早就提出,文學不應該這麽分類。

南方周末:與你的少年時光相比,現在的孩子有什麽特別之處?

王安憶:現在的人閱讀少,當年我們不管愛好不愛好文學,讀書量都比現在大。圖片、電視、電影還有動漫……現在直觀的東西太多了,所以閱讀量非常低。這肯定是不好的,文字很重要,需要更高的智慧。你先得識字,之後還要有一定想象力,能把文字轉換成各種各樣的聲音、畫面。讀圖一定是很直接的,相對來說簡單和表面得多。

但年幼的孩子讀繪本,是比較科學的。他們識字量少,看圖畫非常合適,尤其繪本有專門的風格,非常適合兒童閱讀。我個人很喜歡繪本,覺得好的繪本像安徒生童話一樣,小孩要讀,大人也要讀。它有些東西是孩子根本讀不懂的。像《海的女兒》,寫的不是殘酷的故事,而是非常高尚的,那麽純潔、無我的愛情。

西方有些繪本非常深刻。我曾經看過一本叫《閣樓上的光》,好像是“新經典”出版的,真可以稱為經典,大人孩子都可以讀。它不是一個連貫的故事,只是生活當中小小的現象,配上圖和文字。這些現象非常幽默、溫馨或嚴厲,總之很有趣。

南方周末:為編選這些故事,你是否特意觀察過當下孩子的趣味?

王安憶:我沒有刻意去關心這些,只是覺得現在給孩子看的東西太幼稚了。好像一個人年齡很大,還是這種趣味,三十來歲的人也非常幼稚。這是我從生活中觀察到的,具體現象非常多。孩子讀書少,動漫都那麽簡單,好像一個人發育非常晚,始終那麽天真。從我們周圍的文化環境看,現在的電影、電視等都趨向於低齡化,非常簡單,整個標準在不斷降低。影視作品我現在看得比較少,它們可能更加強調直覺和所謂的視覺沖擊力。

南方周末:你在前言中寫道,“得讓他們把過來人放在眼里”,這句話是什麽意思?

王安憶:我不要讓他們覺得我們很差,希望能夠提高大家的智商。閱歷還是很重要的,而我們的閱歷和認識肯定比他們豐富。以前過於強調孩子要閱讀“低”的,其實不見得。大概四年級的時候,我看課外書,班主任過來說不應該看這樣的書,意思大概是在你這個年齡看《紅巖》已經到頭了。我到現在還記得,那本書名叫《蝦球傳》(註:黃谷柳的長篇小說,以1940年代中後期的香港一帶為背景,描寫少年“蝦球”在底層社會的流浪歷程)。我四年級就看《紅樓夢》了,《紅巖》不能滿足我。《鐵道遊擊隊》這樣的經典我很多都沒看過,個人喜好不一樣。

有些概念,把事情規定得越來越窄。我們現在好像分得非常嚴密,孩子該看的和大人該看的有分界線。幼兒看看繪本、圖畫,等到一定程度,就有了所謂“成人文學”。其實不是,文學就是文學,不應該分得那麽清,文學本身就是青春的讀物。

“不給他看小說, 他就不知道死?”

南方周末:最初聯系你時,北島怎樣形容他的想法?

王安憶:我以前看過他們出的系列書,給孩子的詩歌、散文等,所以大體知道他們的想法。有一篇是我向編輯爭取的,就是黃蓓佳的《布里小鎮》。他們覺得這篇小說好像寫和孩子無關的事情,但換個題目,比如“爸爸、媽媽的愛情”,就有了關系。我們不斷溝通,他們認為這篇寫大人之間的三角戀愛,不應該給孩子看,但我覺得小說里面的人物都那麽天真可愛。他們很尊重我的意見,把這篇小說保留了下來,我感到很滿足。

南方周末:你選擇了汪曾祺的《黃油烙餅》等寫死亡的作品,是希望孩子對死亡有所認識?

王安憶:這又關系到我們對孩子的認識:難道不給他看小說,他就不知道死嗎?這是時時刻刻發生在我們身邊的事情。有些孩子很就早經歷爺爺、奶奶去世,回避沒有太大意義。我倒沒有考慮死亡是不是不該讓孩子閱讀。

南方周末:書里的故事還涉及很多重大主題,比如親情、友誼、成長。這是你的個人偏好,還是文學就植根於這些最重要的詞匯?

王安憶:嚴肅的文學當然要回答一些重要的問題:生命是什麽,死亡又是什麽,世界是怎麽樣的,我們應該怎麽度過光陰……都是很嚴肅的問題。

我覺得孩子也應該慢慢學習,尤其是我們對孩子的定義,就像我在序里寫的,我大概把孩子、讀者的年齡上限放在15歲。15歲的人應該讀正常的文學作品了,不要再讀那些為他們特制的。

南方周末:一些作品有具體的歷史背景,比如東西的《你不知道她有多美》以及王璞的《捉迷藏》。但孩子未必了解得那麽清楚,你預期這些故事將產生什麽效果?

王安憶:《你不知道她有多美》里的大地震完全是隱喻性的,景象很燦爛,是一個男孩子對女性初生的崇拜。大地震給了他一個環境,身上插滿玻璃片,玻璃片亮閃閃的,不能拔,一拔就出血。它有隱喻,意象又非常美,非常璀璨。

《捉迷藏》寫得很好,一個晚上發生的事情非常豐富,可能值得我們不斷地挖掘出來,了解不了解背景無所謂。每個孩子都會捉迷藏,她在外面躲一晚上,回到家以後,顯然發生了一件比一晚沒回家還要重要的事情,這就行了。你讓孩子知道,這個世界可能發生很多比他的事更加嚴重的事情。他現在可以明白一點,不斷地再詳細地明白。讀書最重要的是讓孩子感情豐富,讓孩子更聰明,讓孩子了解:世界上可能發生的事情,比實際發生的還要多。

南方周末:這個選本反映了哪些你的特質或價值觀?

王安憶:它還是比較鮮明地反映了一些我對小說,尤其對兒童應該讀的小說的看法。這些小說寫得很特別,文學性很強,本來就不是專門寫給孩子看的,沒有我們慣常看到的兒童文學那種“娃娃腔”。中國人認為選編是一種文學評論的方式,這很有意思。讓我編選,肯定要體現我的選擇,每一篇都經過我的閱讀和考慮。我們經常碰到編者只排名字,排他覺得有名的作家,這樣編不夠好。

王安憶的母親茹誌鵑(左)也是作家,家里書很多。王安憶從小就廣泛閱讀,不拘於兒童文學。(視覺中國/圖)

“我不太贊成暴力美學”

南方周末:讓孩子讀令人難過的故事,是要打“預防針”,告訴他們人生會發生這些嗎?

王安憶:不是人生,我們讀小說,是要將感情變得豐富一點,得到一些充實。難過是感情的一種表達,如果一個人連難過都不會,還有什麽感情可以享受?

南方周末:但大家通常認為該讓孩子多看點世界的溫存,少讓他們接觸殘酷的事情。

王安憶:我對殘酷有不同的看法。我覺得有些東西是不能看的,比如說,暴力的東西。我選的小說,沒有一篇是暴力的。暴力是外部的東西,內里感覺不舒服,感覺到難過,正好說明你的感情還沒有麻木、還敏感。像電影分級一樣,有些東西就是不該看的,連大人都最好不要看。我個人抵觸暴力,還有比較庸俗、鄙俗的東西。從美和醜來分辨,特別暴力的東西首先不適合美學,我不太贊成暴力美學。美學應該和道德在一起,又和我們對世界的真實認識在一起,但“真善美”這個詞被大家用爛了。

南方周末:你希望這些故事能“澄澈地映照世界,明辨是非”,這里的“是非”指什麽?

王安憶:其實是非不需要我來解釋。有一些事情是我們絕對不能去做的,還有一些事情的對錯是比較微妙的。比如蘇童的《小偷》,里面的是非就很微妙,但又和感情聯系在一起,有些事情不是理性告訴你不對的,而是感性告訴的。應該讓孩子面臨一個比較豐富的環境,再抉擇。

南方周末:你選擇了一些少數民族或軍隊背景的小說,孩子未必經常讀到,是有意為之?

王安憶:我倒沒有從人的身份上去選擇,我覺得它們都很好。阿來那篇《秤砣》特別有意思,其實是講我們給世界的各種各樣的規定是有變化的,不要覺得世界的規定只有一個。粗看覺得有趣,慢慢會不斷發現里面有東西。

張承誌的《紅花蕾》也寫少數民族生活。我們現在這個社會,大家都能夠分清楚物質貴賤和貨幣的關系。而文中那個女孩的生活和貨幣完全沒有關系,她有一種特殊的價值觀,她的世界里有另外一種評判標準。

南方周末:魯敏的《在地圖上》與《秤砣》很像,也寫到了人們對世界的規定和人的生存狀態。

王安憶:是的,魯敏那一篇我很喜歡,我找到它很偶然。我一直記得有這麽一篇小說,但以為是蘇童寫的,還當面問過蘇童,蘇童說他沒寫過。我想不起是誰寫的,當時魯敏不是很有名。這次編選,我看了一些以前的年選,才看到這篇是魯敏的。雖然比較長,我還是毫不猶豫地把它放進來了。

樓價高成選戰關鍵「儲到70歲也買不起」

1 : GS(14)@2015-03-18 02:11:23內坦亞胡在今次選戰一如以往大打「國安牌」,但似乎不奏效,因為他未能把握社會脈搏,當前以色列人最關心的議題,其實跟香港人一樣,那就是「樓價高、上車難」。他二○○九年上任以來一直擺出不與巴人妥協、不讓伊朗獲得核武的姿態,但卻忽視民生,以致樓價和物價飆升,尤其是樓價在二○○八至二○一三年間因低息而飆升55%,去年又再升5%,令很多年輕人無法置業。選民埃利澤身兼四職,妻子在大學任研究助理,但一家四口只能在耶路撒冷近郊租房子。他慨嘆說:「就算每月儲到七百五十到一千美元,也不夠付房子首期。沒父母幫忙肯定買不到房子。」妻子悲觀地說:「儲錢儲到七十歲也買不起樓。」以色列人平均月薪是二千二百七十美元(逾一萬七千港元),不吃不喝也至少要一百四十八個月工資才能買得起樓,比英美法國要儲六十四至七十六個月工資才能置業還要長。以色列樓價各地不同,一個四房單位最平是海法市,要賣三十五萬美元(二百七十三萬港元)。法新社

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20150317/19079048

Next Page