- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

SENSE隨筆131219道德比喻:大象與騎師 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/12/19/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131219%E9%81%93%E5%BE%B7%E6%AF%94%E5%96%BB%EF%BC%9A%E5%A4%A7%E8%B1%A1%E8%88%87%E9%A8%8E%E5%B8%AB/SENSE隨筆131219

道德比喻:大象與騎師

執筆人:蟬

延續上篇《SENSE隨筆131213兒童的困惑》結尾的 “道德小故事”:

「小明飼養多年的小狗在屋外遊玩時被汽車撞死,他發現後非常傷心,但覺得這樣把小狗的屍體埋葬掉似乎有點浪費,於是便把它帶回家裡烹調食用。」

一般人直覺上會認為小明喪心病狂。 但請細想一下,這樣做究竟有甚麼不對呢?

到底小明的行為那方面令人反感呢? 而這種反感又有沒有理由足以支持呢?

紐約大學教授Jonathan Haidt和他的學生以類似上述的 “道德難題” 進行訪問,訪問員請受訪者判斷故事中主角的行為是否有錯,並詢問其理由。 訪問員會以平和的語氣和充份的理據去否定受訪者提出的理由,並再次詢問有否其他理由。

實驗發現大部分受訪者在連番追問之下,常會無法提出適切的理由,但依舊堅持自己原先的看法。*** 如果道德判斷是依據規則和推理作出的,為何會出現這種 “有理說不清” 的情況呢?

Th. 「道德推理moral reasoning」的目的並非為了獲得真正的依據,而是為了找出讓別人支持自己的最佳說法。****

是騎師,還是大象?

Haidt提出一個精妙的比喻:道德判斷就像 “騎師與大象”。

大象體能遠比騎師強大,但是只憑直覺行走。 象背上的騎師貌似操控大象,實際上身不由己,被牽著鼻子走,只能盡力配合牠的步伐。****

大象比喻人類的 “道德直覺intuition”, 而騎師就是“後續推理post hoc reasoning”,俗語所謂「馬後炮」。

正如Kahneman提出的 “系統1與系統2” 理論,道德判斷似乎植基於直覺而非推理,由系統1而非系統2主導。

Haidt讓受試者一邊處理佔用系統2的工作(如計數學題),一邊為道德難題作出判斷,發現判斷能力並無窒礙。 似乎人類在進行道德決策的過程中,並未動用到推理能力。**** (延伸閱讀《SENSE隨筆130918大腦內的兩個小人》)

精神科學家Antonio Damasio於1995出版《Descartes’ Error》,指出腦部前額葉皮層特定部位(學名為ventromedial prefrontal cortex)受創傷的病人會失去“感情”。 他們對於表達豐富情感的圖像沒有任何感覺feeling, 但智商和對錯的概念卻不受影響。 這些病人失去日常生活行事的決策能力,他們能夠將選項的特性列出,卻對之毫無感覺,因而無法作出取捨。

Damasio認為直覺intuitions是理性思考的必要條件。***

冷血精神病患者與嬰兒

“冷血精神病psychopath” 研究者Robert Hare指出該類病人擁有兩種特質:反社會行為與缺乏道德情感。 他們一般沒有 罪疚、羞恥和同情。 與剛提到的腦部受創病人不同, 冷血病患擁有自身的情感如興奮等,缺乏的只是關於別人的情感。***

Hare指出冷血病是一種遺傳病,那是由於大腦缺乏對其他人的情感所致。 情形就像大象失去了憑直覺決定行走方向的能力, 而純由騎師以推理去判斷行止一樣。 這種 “失靈大象與騎師” 的組合是相當危險的。

與冷血病患剛好相反的是幼兒。 經驗主義者或許認為知識是後天習得的,這當中包括道德。然而實驗卻發現並非如此。

實驗中六個月大的幼兒注視著一個正在爬上斜坡的爬山手布偶,爬到半路,邪惡手布偶出場,把爬山手布偶踢落斜坡。 爬山手布偶再次爬上斜坡,這次遇上正義手布偶,他沒有把爬山手布偶踢下去,反而幫助他登上頂峰。

受試的幼兒看罷這場境,才讓他們從正義及邪惡手布偶之間揀選一個為玩伴,大多數的幼兒選擇正義手布偶。 幼兒未懂語言,無從學懂善惡的觀念,但在面對此等複雜社交行為的時候,仍擁有某種判斷能力,分辨出所謂的“善”與“惡”。 暗示即使缺乏騎師的推理功夫,人類本能上也能作出一定程度的道德抉擇。***

說一套做一套

芝加哥大學公共行政教授Margolis提出「判斷judgment」和「證明justification」是兩種分離的過程。***

當人們做「判斷」時, Margolis把過程稱為“看到的seeing-that”, 大腦面臨處理一種 “模式配對pattern matching” 工作:把從感官接收到的信息配以對應的行為。這工作需時極短,幾乎是自動且不花費氣力的。

情形就好像看到著名的 “Muller-Lyer錯覺” 圖,即時會認為叉型線比箭型線長,而兩條線其實是等長的。

而「證明」則是一種較後發展的能力,Margolis把它稱為“理解的reasoning-why”。證明的目的是為了描述決策的過程,使其他人可以理解並獲得同樣的結論。**** 「證明」只有在擁有語言,並需要解釋自身行為的生物身上才會出現。****

參考

《The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion》, 2012, Jonathan Haidt

SENSE隨筆140102萬有理論 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/01/02/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86140102%E8%90%AC%E6%9C%89%E7%90%86%E8%AB%96/SENSE隨筆140102

萬有理論:解釋萬物的理論?

供稿人:蟬

<在解釋哪一個世界?>

1999年上映的美國科幻電影《The Matrix》叫好又叫座,講述人類被機器控制,成為能源原料,活在虛構的電腦程式世界裡面。先知型人物Morpheus提供能夠重返真實世界的紅色藥丸給主角Leo,導出了後續的故事。

相信這一幕曾經讓很多觀眾思考過下面的問題:Leo如何知道吃了紅色藥丸後感受到的世界是“真實”的呢?先撇開哲學家如「懷疑論」者笛卡兒的說法,看看物理哲學界如何看待這個問題。

大眾普遍認為物質世界是獨立independent,並且客觀objective地存在的,而科學則是研究箇中現象phenomena的學科。

在牛頓式古典物理學時代,人們相信世界是獨立於研究者而存在的。*** 牛頓力學對事物當下和未來行為的關係,提出確定並相當準確的預測。它超凡的解釋力為工業革命作出鉅大貢獻,令「科學決定論」蔚為主流。

然而隨著現代物理學的發展,科學家發現日常的物件是由更細小的物質(如電子和光子)所組成的,這些物質的行為不能以牛頓力學作出解釋。

量子力學的基石「不確定性定律Uncertainty Principle」與古典物理學背離,Th.指出除非有觀察者作出量度,否則粒子自身並沒有確定的位置與速度。***

這理論一出,科學界對於物理世界狀況的確定性,信心已遠不如前。話雖如此,今日人們在日常生活之中,如建築運輸,甚至太空探險,毫無問題倚賴的依然是牛頓力學。

現代物理學清楚知道並無獨立於模型model而存在的理論。 物理學理論不再是物質世界規律的法則,而是表達模型與其現象的關係。*** 這種謙遜地將 “真實世界”與人類 “感知的世界”中間保持距離的想法,可以稱為「相關真實理論model-dependent realism」。****

<弧型魚缸與地心說>

多年前意大利Monza市立法規定不可以弧型的魚缸去飼養金魚,原因是弧型的魚缸令缸內的金魚看到扭曲的世界。情況有點像15世紀天文學者 哥白尼Copernicus提出「日心說Heliocentrism」之前,大眾以至科學家皆以為太陽是圍繞地球旋轉的。而托勒密Ptolemy提出的「地心說Geocentrism」也確實符合當時的觀察。

據霍金Hawking所指,日心說之所以推翻地心說,純粹是因為它的假設 “太陽靜止不動”能簡化理論當中的計算過程,而並非觀察到太陽是靜止的這個現象。***兩者在當時均具相當的解釋力,因而無法確切地推翻對立的理論。

七十年代,物理學界提出野心勃勃的「弦理論String Theory」,嘗試將傳統力學和量子力學相結合,建立一套無所不包的「萬有理論Theory of everything」。到了九十年代,卻發現理論推展至一個相當尷尬的地步,他們發現至少有5套有效的弦理論。

這5套理論的關係有點像演釋推理deductive reasoning中過程的不同步驟:一種在數學界稱為「對偶duality」的關係,但個別理論都只能在一定的條件下對現象作出合適的描述。***似乎要建立一套描述萬物的理論並沒有設想中那般容易。

<M理論>

現時理論物理學界相信5套弦理論是一套更基礎的理論:「M理論」的近似理論。M理論與傳統的物理學理論不同的是,它不是單一理論,而是一個網絡的相關理論network of theories。

M理論就好像地圖一樣:以一系列的平面圖去描述一個立體的地球。要完全了解整個地球的地面狀況,只能將所有地圖連接在一起,而當中存在著重疊的地方。與地圖大為不同的是:M理論所描述的現實世界即使存在,也未必如人們單純了解般的獨立客觀地存在,而是由不同面向和層級的現實reality所組合而成的。

這可能暗示著: 所謂的 “真實世界”, 只是人類對世界了解的界限。***

參考:

The (Elusive) Theory of Everythingfrom《The Best American Science and Nature Writing 2011》, Stephen Hawking and Leonard Mlodinow

延伸閱讀:

《大設計The Grand Design》,2011,Stephen Hawkingand Leonard Mlodinow

SENSE隨筆140107真有免費的午餐? 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/01/07/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86140107%E7%9C%9F%E6%9C%89%E5%85%8D%E8%B2%BB%E7%9A%84%E5%8D%88%E9%A4%90%EF%BC%9F/SENSE隨筆140107

真有免費的午餐?

供稿人:Kan

2008年,英國 Monty Pyphon飛行馬戲團在YouTube網站上發表了一則聲明,宣稱盜版者把該馬戲團成千段的表演視頻短片上傳到了YouTube,他們因為侵犯版權猖獗而被觸怒。 但經過深思熟慮,他們放棄報復,反而在YouTube上開設了 Monty Pyphon飛行馬戲團頻道,上傳了他們自出道以來,甚至是最新的很多高質量視頻版本。 馬戲團只呼籲人們收看免費內容之後點擊頻道上的鏈結,購買馬戲團喜劇短片的電影和電視劇DVD,舒緩一下成員們這些年被白佔便宜而痛如刀割的心情。

這一看似軟弱的做法收到了奇效,很多父母都向子女推薦馬戲團的經典喜劇,網友回復的視頻帖子、有關他們喜劇的內容揉合和再混合製作,在網絡上也掀起了流行潮,由於口耳相傳,短短幾個月之內就有兩百萬人點擊了他們在YouTube上的頻道。 成千上萬網友看後意猶未盡,訂購了他們的DVD。 僅僅三個月,DVD銷售量增加了230倍之多,躍升至亞馬遜電影和電視劇銷售榜的榜眼席位。實際上,馬戲團並沒有為贏得這麽多擁躉而付出什麽額外代價,他們只是免費把自己的喜劇視頻與人分享,因為宣傳所用的頻道帶寬和儲存容量都是YouTube免費提供的。

對於大眾而言,“免費”這個概念既熟悉,又陌生。 任何人都曾經獲取過商家以某種方式免費派送的商品,諸如免費試用、抽獎等,商家最後的目的是想推銷另外的收費商品。

年紀較長生活經驗豐富的人(本文作者定義為30歲以上的人,例如阿KAN之流的老餅)是在這種20世紀的“免費”觀念中長大的,他們對 “免費”兩字總是持懷疑態度,認為「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」,天下沒有白撿的便宜,午餐遲早都是要付費的,免費只是推銷的技倆,當我們聽到 “免費”的時候,就應該準備腰包以待掏了。 而在年輕人(30歲以下的第二陣營)的思維中,生根發芽的“免費”概念同前者是截然不同的,他們是用Google搜索引擎長大的一代人,天天浸泡在免費的網絡遊戲中,以MSN或QQ溝通,認為數字化的一切應用程式都自然地是免費的。***

Google是美國盈利能力最強的公司之一,他們提供將近100種產品,包括大部分人都會使用的搜尋器、地圖、電郵系統、網絡硬碟、文書處理、照片編輯等等,所有軟件都是免費的。

2014年晉升啡底股的藍籌股王騰訊市值已經超越香港五大地產商的總和,騰訊所提供的產品QQ、微信和網上遊戲都是免費的。同樣,我們使用Facebook社交網站,或用維基百科查閱資料,並不會有計費器在記錄使用時間。

從這些案例可以看出,在21世紀 “免費”已經成為一種全新的經濟模式,並沒有什麽陷阱,不是奸商們某種 “左袋出、右袋進”的營銷策略。 這些成功巨企背後都隱藏著「免費的悖論」—“免費”策略令商家賺得盆滿缽滿, 而所提供的商品價格卻是零。 這是如何做到的呢?

世界的物質資源是有限的,在傳統的物理經濟中,隨著時間的推移,所有貨品都逐漸升值。 但在電腦時代,由科技進步推動的數字化經濟中,所有商品或服務卻快速地變得越來越便宜。 這是數字化經濟獨特之處,能把貨物和服務的成本壓低到零— 如果某樣東西成了軟件,那麽它的成本和價格也就不可避免地趨近於零。***

在人類的生產歷史中, 每次產業革命都導致某種 “生產要素” 的運作成本大幅度下降。*** 例如,經過十八世紀的工業革命,和從前用動物或人力相比,機械的動力成本幾乎趨向零。 一間自動化工廠可以24小時不間斷地開工,源源不斷地生產,這在之前是難以想象的。

十九世紀七十年代的第二次科技革命導致了“電氣化”時代的到來,發電機、電話和無線電的發明進一步便利了通訊和交通。

二戰後人類進入了第三次產業革命,出現了許多嶄新的科技和工業,如電子電腦、半導體、核能、航天、生物工程、光導纖維等。自從美國電話電報公司屬下的貝爾實驗室於1948年發明了半導體至今,髙技術經濟就形成了一種獨特的模式:性能提髙伴隨著價格下滑。

著名的「摩爾定律」指出大約每隔18個月,製造技術上的改進就會將芯片的性能提髙一倍,而其價格卻可維持不變。 這種變化趨勢並非僅僅局限於數字化產品。在所有信息成為產品主要構成要素的行業中,都會遵循這種 “學習曲線”的變化規律,產品的效能在增加,而價格卻在下跌。

相比電腦處理器,網絡帶寬和存儲器的價格下降速度更快。 處理器、帶寬、存儲器這三種科技的進步構成了價格下行的三駕馬車, 互聯網的作用是將三者融合在一起,放大了價格下降的趨勢。 因此,在線網絡每年的貶值速度將近50%,我們現時在YouTube上播放一個視頻帖子的成本,到了明年就會打個對折(在2008年每增加一個新用戶每小時的成本是0.25美分,到了2014年相關的成本已經降為0.004美分)。

信息產品行業的固定成本絕大部分是研發成本,那是種「沉沒成本」,如果生產停止就無法挽回,而且通常必須在生產開始以前支付。 除此以外,信息產品的「變動成本」也有一種特殊的結構:如果已經生產了一份完成品,生產多一批數量龐大的拷貝,成本也不會增加多少。****

微軟不像波音,波音每生產額外一架飛機,其「變動成本」不會怎樣下降。

信息企業也沒有折舊和生產容量的限制:信息企業很容易在一天之內擴大自己的生產能力以滿足需求。 如果你能生產一份拷貝,你就能以幾乎趨於零的成本多生產1萬份或1,000萬份拷貝。

Google為了讓其龐大的搜索引擎啟動運行,需要在軟件和基礎設施上投入數以十億計的美元,但其後遞增的搜索幾乎花不了它什麽錢。 這種獨特的成本結構決定了免費經濟的誕生。*****

新信息科技的沖擊使整個商業界發生了翻天覆地的變化, 幾十年來被奉為金科玉律的商業法則被瓦解。 新規則要求的不僅僅是產品的獨創、輕便和速度。企業正努力掌握 “免費商業模式”概念:產品價格最便宜之日,也是它們最有價值之時,高定價產品的市場將會越來越狹窄,而薄利多銷成為未來趨勢。 價格下降的趨勢很快會使所有硬件或軟件不再具有 “貼現價值present value”。**** 到那時,公司真正的價值將在於與顧客建立的長期關系—- 盡管這意味著必須把某種產品白白送給顧客使用。

參考書籍

《免費: 商業的未來Free: How Today’s Smartest Businesses Profit by Giving Something for Nothing》(2010)

作者:Chris Anderson

譯者:蔣旭峰, 馮斌, 璩靜

SENSE隨筆140108不確定的決策 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/01/08/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86140108%E4%B8%8D%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%9A%84%E6%B1%BA%E7%AD%96/SENSE隨筆140108

不確定的決策

執筆人:蟬

眾社會學科,特別是經濟學,皆對 “決策行為” 有所研究並提出相關理論。 當中「效用utility理論」可算是學界解釋個人及公共決策行為的主流理據。***

例子: 政府在決定替幼童接種何種疫苗之時,主要的評估數據應為不同疫苗的「拯救生命成本cost-per- life-saved」,那就是不同方案的效用。

「決策理論decision theory」研究理性及可行的決策規則,比較理論與觀察,嘗試找出理論和實際決策分歧的原因,以達致改善決策素質的目的。***

然而社會生活複雜,決策過程需要處理太多未必有解的問題。 從定位決策點,列明選項,價值梳理以至對後果的預期,皆非易事。 即使將某些明確的決策理論奉為圭臬,亦未必能減低決策者的痛苦。

決策的難處是要處理 “不確定性uncertainty”。

Th. 決策理論提出以「預期值expected value」去評估不同選項的潛在優劣,並在當中找出最佳的選擇。*****

Def. 選項的預期值 = 選項成功的機率 乘以 成功時所獲報酬。

Th. 一個選項其預期值高於成本,則此選項為可行;否則不可行。

Th. 兩個選項成本相等,則應選擇預期值較高者。***

這就是「兩利相衡取其重,兩害相衡取其輕。」的道理。

例子:獎券A中獎的機會為1/2,而獎金為$20;獎券B中獎機會為2/3,而獎金為$15。兩張獎券的售價均為$5,如果小明只有$5,他希望贏得最多獎金,應該買A還是B?

獎券A的預期值為:1/2 x $20 = $10

獎券B的預期值為:2/3 x $12 = $8

所以小明應該買獎券A。

〈埃爾斯伯格悖論Ellsberg Paradox〉

袋中有90個球:當中30個是紅球,另外60個球顏色相同,並且只可能是黑色的或是白色的。 遊戲設定:從袋中任意抽出一球,賭其顏色。

現時有兩個賭盤可供選擇,下注額同樣是$10,你會選哪一個?

賭盤A:抽中紅球贏得獎金$100;

賭盤B:抽中黑球贏得獎金$100。

根據臨床行為實驗,大部份人選擇 預期值為$100/3=33.33的賭盤A, 而不選擇賭盤B。***

賭盤B的命中機率為0或2/3兩者中之一者, 由於不能確定 “非紅球” 究竟是白色或是黑色,因此不能清楚算出預期值。

(編按:在這種情況下,一般做法是進一步假設是黑是白機會均等,這就引進另一階預期,賭盤B的預期值呈現為 $100 X 2/3 X 1/2 = $33.33。 如此,兩個賭盤是沒有預期報酬差異的。但是,新引進的假設是武斷的。)

現在以相同的一袋顏色球再提出兩個新的賭盤,你又會選擇哪一個?

賭盤C:抽中紅球或白球的話贏得獎金$100;

賭盤D:抽中黑球或白球的話贏得獎金$100。

埃爾斯伯格指出大部份人會選擇賭盤D。 賭盤D的預期值為$100 X 2/3 = $66.66,而賭盤C的預期值為不可知。好了,問題出在哪裡?

(編按:同理,假設黑白機會均等,賭盤C的預期值呈現為 $100 X 1/3 + $100 X 2/3 X 1/2 = $66.66。兩個賭盤是沒有預期報酬差異的。)

埃爾斯伯格在1961年提出這個悖論, 指出大部份人在這實驗中的決策反映了「不一致的偏好preference」,當時的研究者將結果定性為決策者的錯誤。

隨著決策理論的發展,今日研究者將這個現象解釋為效用理論的不完整。**** 效用理論未能包括人們在處理「認識不完全partial knowledge」問題時的想法。

〈不確定性與風險〉

波士頓大學教授Larry Epstein在1999年嘗試定義「規避不確定性Uncertainty Aversion」,指出

Th.決策者傾向迴避 不確定性uncertainty,***** 寧可選擇具有明確風險risk的選項。

決策者按照其價值觀,選出能令其價值最大化的選項。 過程中會考慮到個別選項與價值相矛盾的地方,這些與價值相背的結果可以籠統地稱為「風險risk」。

舉例:在彩票的例子裡,選擇彩票A的風險是彩票未能中獎,令賭徒失去投注金。

Epstein指出在決策評估中,可以用機率量化某些「風險」,即不確定性。***

但是,除了可以機率評估的不確定性外,決策者還經常面臨某些難以預計的決策結果。 此等不確定性會令決策者偏向迴避該選項,而這種傾向似乎是明顯且一致的。

他進一步指出效用理論在此等情況下並不適用,故此,這種不基於效用理論的決策理據並非毫不理性。

參考:

《Risk: A Very Short Introduction》( 2011)

Baruch Fischhoff and John Kadvany

SENSE隨筆140109 你的1歲孩子 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/01/09/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86140109-%E4%BD%A0%E7%9A%841%E6%AD%B2%E5%AD%A9%E5%AD%90/SENSE隨筆140109

你的1歲孩子

A字人執筆

為了照顧好自己的孩子, 我和太太Jenny惡補育兒書, 也累積了少許心得. 意圖生兒育女的朋友, 我介紹 Heidi Murkoff 和 Sharon Mazel 合著的 《What to expect where you’re expecting》, 由準備受孕到出生的應知細節, 正常的和意外的可能狀況都描述得鉅細無遺, 堪稱 “生仔百科全書”.***

孩子出生以後, 為了找書籍學習教育女兒, 得知有一套育兒叢書以週歲分期,每一週歲一本, 於是找到 Louise Bates Ames 著作的 《Your One-Year-Old 系列》.

美國兒童心理學家 Louise Bates Ames, 曾經擔任開創「兒童發展系統 Gesell Developmental Schedule 」而 聞名學界的 Arnold Gesell 的助手, 並於 Gesell 退休時創立 Gesell Institute of Human Development.

《Your One-Year-Old系列》共出版了十本書, 由一歲開始, 每歲一本直到十歲. 中文譯者信誼基金會另加一本零歲, 完全另一風格, 可以不看.

在這個生育率低, 孩子驕貴的年代, 人人都為孩子的前途擔憂, 未入學已經要上各樣的學習班, 父母都恐防自己的孩子 “輸在起跑線上”.

《你的一歲孩子》卻開宗明義立下三大綱領:

(一)快不得. 孩子的能力與日俱增, 但父母並不能為孩子揠苗助長,***** 時間一到, 孩子自然會懂. 有個實驗把一對46週的攣生兄弟隔開, 特別訓練其中一個爬樓梯, 而另一個則照常生活, 6週後受訓的孩子果然懂得爬樓梯, 但沒有受訓的孩子一樣能夠, 而且技巧一樣好.

(二)改不得. 每個孩子的性格都是獨特的, 父母能做的只可以教孩子發揮自己性格的長處, 彌補性格的短處, 要改變孩子成為父母所想的性情模樣只會失敗收場.***

(三)教不得. 不要特意教導孩子將會懂得的事, 例如拍手。時侯一到你不教他也會懂, 父母的角色是陪伴孩子一同渡過童年, 強迫教導孩子不懂的事並不能加速孩子成長.

成長過程中, 活動能力, 心智發展, 人際關係都會循序漸進, 孩子剛滿一歲, 父母會大事慶祝一番, 殊不知孩子成長的里程碑卻在第九個月和一歲另三個月.***

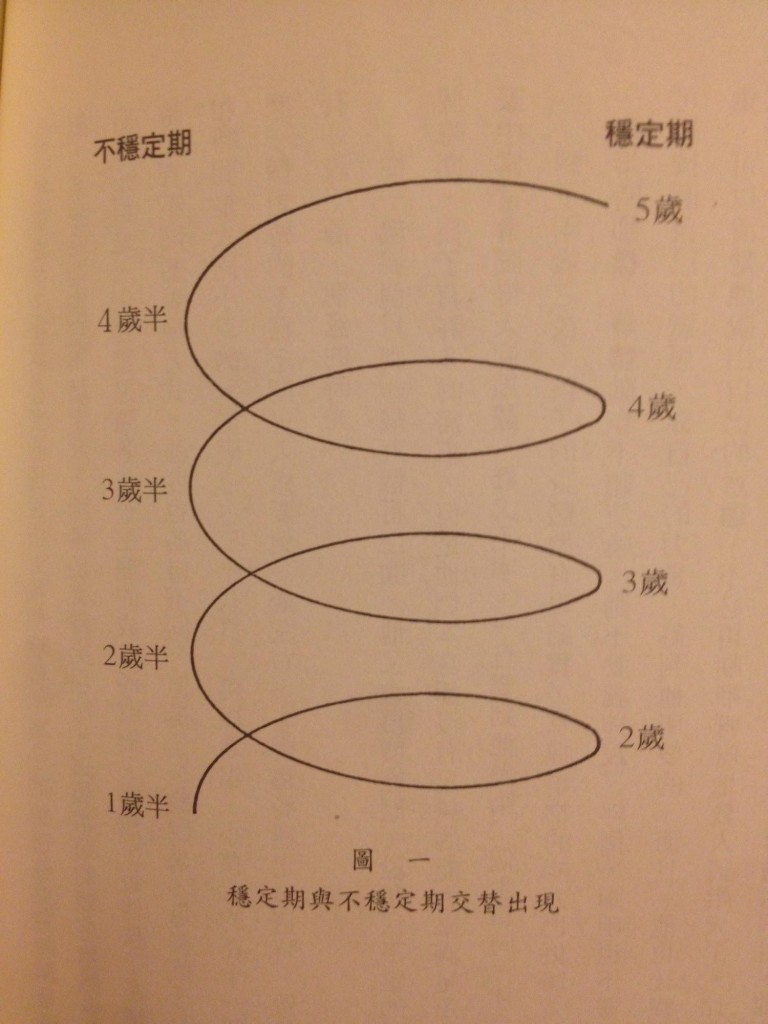

TH.孩子成長的過程中,情感會在穩定與不穩定之間交替出現,見下圖:

待人方面,一歲三個月的孩子我行我素,除非需要成人的幫助,否則不會親近他人。*** 如果能夠自己做到,有些孩子甚至會拒絕別人的幫助,寧願自己動手出力。在玩耍的時侯,除非要和其他小朋友爭奪玩具或推撞,否則不會注意身邊其他小朋友。

一歲的孩子的轉捩點在一歲半,孩子由嬰兒變成幼兒。孩子能說幾個字,但語言表達能力仍有不足,會因為不能表達心中所想而發脾氣。

父母能做的就是估量孩子的能力,然後才作出透導和要求。 舉例叫他 “過來”,有經驗的父母知道他未必一定有反應。如果孩子性格隨和,父母又對孩子的能力瞭如指掌的話,才有百分之五十的勝算教曉孩子照父母的意思行動。

每個孩子都是特別的,發展得快父母可能因此沾沾自喜,發展得慢又可能憂心忡忡,但成熟度和智商並沒有正比關係。*** 當然父母也應該留意孩子的成熟度,男孩子成熟度通常較慢,個別孩子在某些地方比較超前或落後也屬正常。成熟度落後的孩子父母也不要期望能夠急起直追,父母應因應孩子的成熟度來調節教養的方法,務求適當照顧。

總括而言,一歲雖然有少許語言能力,但不能理性思考,尚未能和兩歲的孩子相提並論,只能以行動主導思想,行動完成才觀察環境。 所以操練一歲的孩子學習算術,提升智慧都屬無稽之談。

參考:

《懷孕知識百科 What to expect where you’re expecting》 Heidi Murkoff, Sharon Mazel

《你的一歲孩子Your One-Year-Old: The Fun-Loving, Fussy 12-To 24-Month-Old》 (1983) Louise Bates Ames, Frances L. Ilg

SENSE隨筆140110免費午餐從何來? 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/01/10/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86140110%E5%85%8D%E8%B2%BB%E5%8D%88%E9%A4%90%E5%BE%9E%E4%BD%95%E4%BE%86%EF%BC%9F/SENSE隨筆140110

第(二)份免費午餐:「免費午餐從何來?」***

供餐人:Kan

一系列因素的共同作用令網絡企業免費派發產品和服務成為可能。 正如美國風險投資家 蒂姆•德雷珀所說:”如果你想更快地推廣一樣東西,就不要拿它來收費。”

事實上很多人願意為自己喜愛的社交網絡或網絡服務買單,但由規模帶來的潛在網絡效應使得免費成為一種無法抗拒的戰略選擇。

除了供應方的規模經濟,信息產品市場的另一個關鍵之處在於 Th.「需求方的網絡效應」,即是某種產品對一位用戶的價值取決於該產品總用戶的數量。****

通信技術是個顯示出強烈網絡效應的例子:一般會有一個長的引入期,緊接著是爆炸性的增長。

這種模式是由正反饋 positive feedback引起的:隨著某一產品的用戶基礎增加,越來越多用戶發現其他人正在使用它,令到該產品顯得更加吸引。*** 最後,產品越過臨界點, 迅速排擠掉競爭對手,佔領了極大部分市場份額。 這種網絡效應也是贏家通吃產生的前提。***

所以,用戶基礎的增長是網絡公司戰略上的必經之路,這不僅是為了獲得通常的生產方規模經濟,而且是為了獲得由網絡效應產生的需求方規模經濟。 所以,「免費」作為收費模式在將來會變得越來越重要。 它一方面允許企業保持免費所帶來的規模效益和廣告收入,另一方面又允許它們開闢額外的收入來源。

免費的商業模式其實是建立在 “交叉補貼“ 上面的—- 即是讓錢在不同的 產品之間、消費者之間、現在和未來之間、不與錢打交道的市場和金錢市場之間 往來轉移。***

交叉補貼可以被歸納為四大類:直接交叉補貼、三方市場、「免費加收費」模式和非貨幣市場。

(一)運用“直接交叉補貼”最著名的案例便是 金.吉列公司推銷剃鬚刀的策略,這種方式是以付費產品來補貼免費產品。

吉列公司把剃鬚刀免費贈送給顧客或以遠低於成本的售價向銀行等商業夥伴出售,商業夥伴往往在推廣自己的產品時將剃鬚刀免費送出。 免費的剃鬚刀迅速送到了大量用戶手中,從而創造了人們對隨棄式刀片的巨大需求,而吉列公司真正的贏利點正是來自高利潤的刀片業務。在香港常見到類似的模式是零機價出手機上台—-訂購移動電話營運商的長期服務計劃,就可以得到一部”免費”手機;還有電視公司免費送機頂盒—為的是讓你訂閱付費頻道。

(二)最常見的“三方市場”免費形式包括電臺、電視和報紙雜誌等廣告行業,其運作方式是以付費人群來補貼不付費人群。

消費者不用為收看電視或網路資訊付費,他們購買報紙雜誌所付出的金錢實際上遠低於印刷成本,其原因都在於他們免費或低價獲得的內容被附加了廣告。 第三方 “廣告商”為推廣他們的產品向媒體發行商提供贊助, 使第二方 “消費者” 得以免費享用產品。作為第一方的 “媒體發行商”並非把節目賣給消費者,而是把消費者賣給了廣告商,這就是「三方市場」。*****

(三)“免費加收費”是網絡空間中最常見的商業模式,這個模式由風險資本家 弗雷德•威爾遜發明,其核心內容是把產品或服務分成從免費到昂貴收費的各種不同等級,用戶如果付費的話,可以享用比免費版功能更多的專業版。

商家按照每個用戶的需求及支付能力為其提供服務。 他在針對大多數用户提供免費產品時是虧本的, 但對那些信息產品估價甚髙的消費者則賣個好價獲取收益,同時把前者作為一種推廣手段,因為產品散發得越廣,越有可能把更多的付費客戶吸引過來。

《華爾街日報》采取的就是這樣的混合模式。 大多數在線遊戲也是對全部玩家免費開放的,博取部分玩家付費購買較佳的裝備或節省練功升級的時間。

很多網絡商家現正遵循 “5%定律“ :5%的付費用戶構成網站的全部收入來源。 在數字化經濟中,商家並非為了銷售95%的產品而免費贈送5%的產品,而是為了銷售5%的產品免費贈送95%的產品。 給5%的付費用戶提供服務後,再向其餘95%用戶提供服務的成本微乎其微,卻能使你占有巨大的市場份額。 例如上百萬的Skype用戶在網上進行聲音和視頻通話卻無需付一分錢,原因是一小部分用戶為了得到額外功能而付費補貼了免費用戶。

另外一些常見的免費加收費策略有:限定時間(一個月免費)、限定用戶數(一定數量的用戶可以免費)、限定客戶類別(學生、教育界或個人用戶可以免費;商業公司則須付費)等。其作用方式包含了“用日後付費來補貼當前免費”。

(四)做為交叉補貼的一種,「非貨幣市場」更符合現今的免費概念,其表現形式有 聲譽或關注度、勞動交換等。 在網絡世界中,“關注度”和“聲譽”的地位陡然提升。 名人通過互聯網樹立聲譽或關注度,並把它轉化成對人們的影響力。***

歐美樂隊時常把自己的音樂作品免費供網民分享, 提高自己的知名度並打造更大的粉絲團。 Google旗下的搜索引擎 “網頁排名算法”是線上聲譽的貨幣表現形式:你的網址的經濟價值在於你的網頁排名,只要在你的站點發布廣告並與Google分成,就可以將流量轉化為實實在在的金錢。

社交網站上的好友屬於典型的聲譽貨幣單位,一個人擁有的好友數目越多,他在虛擬世界中的影響力就越大,而且可以利用的社會資源就越多。

人氣和聲譽就是商家盈利的基礎,所以當人們得到某項免費服務的時候, 也就和別人進行了“勞動交換”: 我們瀏覽某個網站會增加該網站的點擊率和提升了它在Google搜索引擎網頁的排名;當我們在自己的博客中與他人進行鏈接時,其實是交換了各自的聲譽權;當我們免費使用提供者的各種服務時,實際上是贈與他們口碑、流量或者廣告潛力。

歸根究底,「天下沒有免費的午餐」這句銘言的原則,即使在免費經濟學中也並未被打破。只不過此時實質是,用對於自己無價值但對他人有價值的東西,與對方無價值(或價值接近於零)但對自己有價值的東西進行了交換而矣。****

參考書籍

《免費: 商業的未來Free: How Today’s Smartest Businesses Profit by Giving Something for Nothing》(2010)

作者:Chris Anderson

譯者:蔣旭峰, 馮斌, 璩靜

SENSE隨筆140115悔不當初:沉沒成本謬誤 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/01/15/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86140115%E6%82%94%E4%B8%8D%E7%95%B6%E5%88%9D%EF%BC%9A%E6%B2%89%E6%B2%92%E6%88%90%E6%9C%AC%E8%AC%AC%E8%AA%A4/SENSE隨筆140115

悔不當初:沉沒成本謬誤

Tony執筆

〈例子3〉某小姐試圖減肥, 報讀美容中心價值6萬元的瘦身課程。 上了一半課,她絲毫沒感受到預期的成效,對此課程全然絕望,決定退學。 她與美容中心洽談, 希望可以退回部分學費, 得到了 「如果自願放棄原先的課程,則學費的一半,即3萬元, 可用來支付另一個收費為4.5萬元“更適合她個人體質的課程”的部分費用。」的邀約。 除此以外,任何百分比的學費退回一概免談。

換了是你會怎樣做? 究竟該怎麼分析這事態才好?

〈經濟學原理〉

Def. 「沉沒成本sunk cost」指已發生或承諾、無法回收的成本支出。

舉例:不可回收的資本投資,如食肆的裝修費用,eg. 牆紙。同理,停牌破產的股票也稱為 “牆紙”。

Th. 沉沒成本是一種歷史成本,對決策者而言是不可控制的成本,沒有變現價值,所以不應該影響當前的決策和行動。****

換句話說,無論運營與否,或者如何運營,那筆支出都永遠不可以收回來。

一般錯覺以為繼續運營下去,就有可能賺回那筆錢,其實不是這樣。 對當前的決策人來說,持續運營如能獲利當然運營下去, 那是 “新的利潤”,與沉沒成本無關;反之,運營下去不能獲利便應結業,也與沉沒成本無關。

例子1:公司已進行了幾個月的廣告計劃,但反應大大不如預期,因投入了很多資金,中止計劃被視為“血本無歸”。 決策者的謬誤是沒有正確認識到:“血本已然不歸”。

例子2:嗔男怨女心知肚明這段關係再糾纏下去亦毫無意義,幸福結局渺茫。 他們想分手,但遲疑不決,因為之前已投入過多的心力和情感, 放棄之感覺上所失者太多。 他們沒有正確認識到:失敗已成定局,各奔前程,另創新局,對雙方都有好處。

〈例子3〉原課程學費的一半,即3萬元,不管她繼續上課,單純輟學,抑或變更為其他課程,都不可能退款。 這3萬元就是所謂的「沉沒成本」, 在經濟學考量中應該忽略它,當作已丟進水溝裡去了。 但餘下的3萬元似乎有所不同,由於可用來支付其他課程的部分費用,它看起來並未全然沉沒。

其實此時合理的決策考量,只在於應否以「1.5萬元」 換一個 「“訂價4.5萬元” 的“更適合她個人體質的課程” 」。*** 如此設想,就可看清6萬元經已全部沉沒,決策時不應掛懷。 如果捨不得那後3萬元而另掏腰包上新課程的話, “萬一”(或者 “合理地”) 新課程又全然無效,某小姐便陷於二次上當,要兩番追悔了。

例子4: 當年超級超音速飛機 “協和號”是國際級的燒錢坑,英法兩國明知不能指望它正式商業營運,卻不斷大舉加碼投資,只為了保存顏面,中途放棄便是向世界示弱。

1976年協和式客機正式投入航線,至此時止,兩國政府已經在計劃上投資了超過8億英鎊,超出最初預算1.5億英鎊近6倍。 1977年時,協和式客機實際價格為2,300萬英鎊(4,600萬美元),也超過預計價格600萬英鎊。 然而,據當時的預算,要售出至少64架才能收支平衡,結果巨額開發成本根本無從回收。

看來 國家層級的決策人和 “嗔男怨女” 有時相差無幾。

〈生活實踐引論〉

我們在生活,工作甚至投資方面的每個決定,終歸是在某種不確定的環境下作出的,有的最終也許會心想事成,但也有許多事與願違。 其實在每項行動進程當中,不管什麼時刻,都可以離開原本規劃好的路徑, 當機立斷,終止某項計劃,並勇敢接受隨之而來的後果。

這在投資,謂之「止蝕」;在人生,謂之「調節」。 止蝕與調節是投資與人生的難處。****

大部分人因為之前已付出不少時間、金錢、精力、感情,而不會也不想中止行動,因循苟且,殆誤時機。這都是中了「沉沒成本謬誤」的心理陷阱。

股民更是沉沒成本謬誤常見之受害者。 他們中很多人習慣以 “買入價”作為離場參考,這是相當不理性的做法。 更有甚者,當股價越跌越多,就越死守不賣,覺得賣出就是賠錢。

他們不能正確認識到當前的股價才是 “變現值”, 錢已經賠了出去,無論你變賣與否。 即是說, “買入價”作為記賬成本,已經沉沒,當前的決策,應該在 “現價” 和 “投資評估值” 之間進行取捨。 真正重要的是股票之未來行程會如何,及有否其他更好的投資選擇。***

人類總是追求某種表面上的和諧穩定,這樣才能夠帶來信賴感,反覆無常是件相當可怕的事情,推翻昨日的我實在令人痛苦萬分。 要承認自己犯錯,會無面、自責、內疚;反之,選擇繼續錯下去卻可延緩面對現實的痛苦。 其實為了完成某件事而持續加碼,可以基於很多其他很好的理由,但千萬不要執著於這個爛理由—– “我已經投注許多在這上頭”。

理性作決定可以忽視這些已押上去的成本, 真正須考慮的只是當下境況,與及你所決定的未來!

資料來源:

《思考的藝術:52 個非受迫性思考錯誤。 Die Kunst des klaren Denkens:52 Denkfehler, die Sie besser anderen uberlassen》(2011)

作者:Rolf Dobelli

譯者:王榮輝商周出版

SENSE隨筆140124價錢最後的一分 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/01/24/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86140124%E5%83%B9%E9%8C%A2%E6%9C%80%E5%BE%8C%E7%9A%84%E4%B8%80%E5%88%86/“武士最後的一分” 是 “尊嚴” ;“價錢”最後的一分是…..

SENSE隨筆140124

價錢最後的一分:第(三)份免費午餐

執筆人:Kan

「行為經濟學」想要解釋的是:儘管人們有些經濟選擇並非達致利益最大化,或者說不是最理性的,為什麼他們還會做出那樣的選擇?

MIT行為經濟學教授Dan Ariely說道:「“零價格”不僅僅是一個價格,它成為讓情感一觸即發的按鈕,是非理性快樂的源泉。」

丹教授進行了一個巧克力實驗,研究為何免費有如此大的魔力。(請注意:行為經濟學家們擁有的經費和時間有限,很多實驗往往只是攤開一張折疊桌,擺上些糖果,然後隨機找些大學生來做,各位看過實驗結果覺得有趣就行了,不一定要追求嚴格的量化準確性。)

研究人員出售兩種產品,一種是上等的 “瑞士蓮手工製作巧克力塊”,另一種是低檔次的 “好時巧克力”。 瑞士蓮每塊售價15美分(這個價格大約是批發價的一半),而好時的售價是1美分。 在這場交易中,顧客們表現得非常理性,經過一番深思熟慮,看重的是品質而非低價,73%的人選擇了瑞士蓮,只有27%的人選擇好時。

接著丹教授把免費引入了實驗:他把每種產品的價格都降低1美分, 現在瑞士蓮手工製作巧克力每塊的價格是14美分,而好時巧克力則變成免費的了。 突然間,原來不怎麼搶眼的好時大受歡迎,69%的顧客選擇了它! 兩種巧克力之間價格和品質的差異並沒有甚麽改變,兩者的差價還是14美分,但是引入了 “零價格”之後,顧客的偏好產生了逆轉。***

免費為什麼會這麼誘人呢? 丹教授的解釋是人們在大多數交易中都會考慮好處和壞處,但是當某樣商品免費時,人們就會忘記了它的壞處。免費能讓人的情感迅速充電,感覺上 免費的東西比其實際價值 高出很多。 一旦碰到要收費的商品,無論價錢多少,消費者都會馬上撫心自問”花這錢值得嗎?”。但如果某件商品價錢是零,人們的腦子裡就不會出現這個問題,做決定時也就輕率得多了。

喬治華盛頓大學經濟學教授Nick Szabo把這種收費思考的心理成本叫做 “心智交易成本Mental Transaction Cost”。 懶惰是人之常情,如果沒有必要花精力思考的話,人們都不願意動腦筋, 因此往往會選擇那些最不需要思考的東西。*** 人有害怕吃虧的本能***,而 “免費”的真正魔力是和這種本能聯繫在一起。人們選擇免費商品的時候可以肯定不會吃虧,但要挑選收費商品,就存在著做出糟糕決策的風險(就算實際上他們的選擇是對的,還是會擔心吃虧)。所以很理性的人亦會偏向選擇免費的東西。

人對於”免費”的看法是相對而非絕對的。 某樣物品在過去需要花錢買,而現在卻免費了,人們往往會聯想到是不是品質下降了。但是如果這東西從來就是免費的,那麼就不會有這種感覺。 如果有人給你免費的金莎朱古力,你可能會想它是不是過了保質期的食品;但是餐廳裡的免費番茄醬你就不會有這種擔憂,也沒有人因為Google搜尋引擎是免費的就認為它品質低劣。

所以,一件產品剛剛進入市場時, “免費”是最佳市場推廣策略。**** 免費能夠説服消費者加速做出購買決定,使更多人願意嘗試一種新商品,在公司初創時免費買家的價值也是最大的。

在如今的媒體世界中,免費心理學及與之相關的定價微妙複雜。 例如雜誌在不同銷售平臺上有不同的定價。 消費者可以選擇線上免費閱讀,不過網上版本在觀感上和印刷精美的實體雜誌相比顯得相當粗糙;他們也可以在報攤買這本雜誌,售價是4.95美元; 也可以一次訂購全年12本,總定價10美元,相當於每期價格83美分,這些雜誌會直接郵寄到讀者家中。 免費、4.95美元、83美分這些不同的價格到底是怎麼計算出來的呢?

免費線上閱讀是最容易理解的,通過網路傳遞內容成本非常低,網站就乾脆把價格壓到了零,並以此來吸引最大的讀者群。網站平均在每個頁面上設置兩個廣告,每個的廣告費為 “每千次點擊5美元到20美元”之間,每次有人點擊這個頁面就可以拿到1美分到4美分之間的廣告費, 而維護頁面的費用只是幾分之一美分。另外,網站的流覽人數越多,攤薄後的頁面平均製作成本也就越低。

報攤雜誌的4.95美元售價也不難解釋。報攤賺的還不到雜誌售價的一半,其他的錢都回到了雜誌發行商手中,在扣除印刷和運輸成本之後,每本雜誌能賺大約一到兩美元的利潤。 對於大多數雜誌而言,半數以上的成品都賣不掉,最後只能回收並化成紙漿,這都會大幅減低雜誌社的利潤。 既然如此,那為何還要把雜誌送到報攤去賣呢? 因為這是吸引客戶的一種有效方法,會有讀者真的去買份雜誌看看,而非只是閱讀推銷這份雜誌的宣傳頁。 此外,雜誌社也能賺到可觀的廣告收入。

上面談到雜誌的兩個價格都是由經濟因素而非由心理因素決定的。 大有玄機的是10美元的 “全年訂購價格”。 12本雜誌的印刷和郵寄上門的費用是15美元,加上最初吸引消費者成為訂戶所花的成本,雜誌社為毎個訂戶所支付的實際成本約為30美元,遠低於訂閱所收的10美元。 根據「交叉補貼理論」(詳情請看《SENSE隨筆140110免費午餐從何來》),雜誌社原來看上去會虧掉的錢(希望)可以由廣告商來補足。 如果某個訂戶能連續訂閱三年或更長的時間,雜誌社就能省回每年吸引這個訂戶的成本,使盈利更豐厚。

香港也有免費報紙 “頭條日報” 的成功例子,理論上收費的報紙雜誌其實都可以免費。如果報社在訂閱價格上能補貼60%,那為何不乾脆補貼100%,讓刊物完全免費豈不是更引吸?這其實牽涉到消費者心理的考慮。

不論價錢為何,他填寫支票或者輸入信用卡號,這過程本身也是一種消費行為,這行為會影響讓廣告商對該訂戶的看法。 哪怕你只是支付了1分錢,也表明你想要這份刊物,當它送到你家的時候你會好好閱讀。 事實上,和一些被人當成垃圾郵件的免費報紙雜誌相比,對於那種訂戶主動訂閱的刊物,廣告商願意支付的廣告費有可能是前者的五倍。***

由此可見,全年10美元的訂閱價和營運成本無關,完全是由消費者的心理因素決定的,如果比這個價格更低,就會影響產品在人們心中的形象。對於訂閱者而言,刊物的價格越低,他們的訂閱就會越踴躍;但是對於廣告商而言,訂閱者願意掏的錢越多,看起來他也就越有價值。 因此10美元的價格不算髙,能夠吸引大量訂户;這個價格也不算低,不至於損壞這份刊物在廣告商眼中的價值。****

參考書

《免費: 商業的未來Free: How Today’s Smartest Businesses Profit by Giving Something for Nothing》

作者:Chris Anderson

《怪誕行為學 Predictably Irrational : The Hidden Forces that Shape Our Decisions》

作者: Dan Ariely

SENSE隨筆140123病毒是甚麼 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/01/23/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86140123%E7%97%85%E6%AF%92%E6%98%AF%E7%94%9A%E9%BA%BC/SENSE隨筆140123

病毒是甚麼

執筆者:蟬

〈細菌〉

17世紀中,荷蘭鏡片技師 van Luuewenhoek 成功地以放大鏡觀察到 微生物microbes,確認其存在。 更有科學意義的發現卻要到百多年後,由著名的法國微生物學家 巴斯德Louis Pasteur完成。

巴氏不相信「Spontaneous Generation自然發生說」,該學說認為生命體是由無機物質變化出來的。相反,他認為生物只能由生物繁殖產生,即所謂的「Biogensis生源說」。***

巴氏將 “高湯broth” (註:即香港日常用語 “湯底”) 注入一個鵝頸形的玻璃瓶,用只有極細孔的過濾器封住瓶口,然後將瓶內的高湯煮沸。 經過冷卻期,發現實驗中的高湯並未像日常曝露在空氣中的高湯般發霉。 巴氏解釋高湯沒有發霉,因為高溫將瓶內的病菌消滅,而外面的〝病菌germs〞則因過濾器阻隔未能內進。

他進一步解釋 「發酵fermentation」現象是由微生物引致***,而非物體自然發生的。

細菌的結構和動物的細胞相似,它們大部分擁有細胞壁,而細胞質內也有一條彈簧狀的DNA分子鍊。它們大部分是獨立生存free living的***:即不倚靠其他生物,可單靠內在的機制去生產所需的蛋白質、進行新陳代謝和分裂。

〈過濾性病毒〉

經過幾許努力,學界已將很多疾病的致病細菌分離出來,但仍然無法找到另外某些疾病,如感冒和天花,的相關病原體。 這些病菌能夠通過過濾器,當時認為是體積更細小的細菌,稱之為「過濾性病原體filterable agents」。

19世紀末專家大都認為「過濾性病原體」是細菌生產的毒素。 直至1898年荷蘭微生物學家Martinus Beijerinck研究「煙草馬賽克病Tobacco mosaic disease」的時候,發現煙草上有一種微生物會隨著疾病傳播,並且似乎會自我分裂,故認定病原體是一種微生物,並稱之為「病毒virus」。

1939年發明電子顯微鏡,人類終於可以用肉眼觀察病毒的結構,其結果相當出乎意料。

與細菌相當不同,病毒是 “粒子” 而不是細胞****,它有一層蛋白質的表皮保護著基因物質。 如著名免疫學家Peter Medawar的戲言,病毒是 “一個以蛋白質包裹的壞消息”。 病毒形狀繁多,各有特色,它們的體積一般只有細菌的數百份之一,直徑只有20至30nm納米。

病毒中的遺傳物質與普通生物不同,一般病毒只帶有DNA(去氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸),而不會同時兩者兼備。****

在一般生物的繁殖過程中,如果DNA是工程藍圖,RNA便是按照藍圖製作的模具,這個模具製作過程稱為「訊息轉錄transcribe」。 經過 一番校對和某些 酵素的協助,將合適的材料注入模具內,產出的成品即蛋白質。 這個以RNA製作蛋白質的過程稱為「轉譯translate」。

然則病毒只擁有RNA或DNA兩者之一者, 豈非無法自行複製? 作為遺存物質,這麼構造究竟有何 “演化價值”呢?

〈高明的手段〉

病毒並不是生物,是不能獨立繁殖(分裂)的,*** 它缺少繁殖所需的細胞器organelle。

一般生物(包括細菌)的細胞,都擁有自己的細胞器作為繁殖和產生能量之用。而所謂的「病毒感染virus infection」,可比喻為病毒將細胞“騎劫”,佔用其細胞器以施行自身複製。*** 被感染的細胞一般都會“死亡”。

(A)只帶DNA的病毒騎劫成功後,會將自己的DNA植入受感染細胞中,偽裝為寄主DNA的一部分。 過程中病毒需要製造一些酵素去完成作業,所以自身DNA需要承載較多資訊。 情形就好像使用影印機複製文件時,暗中將一些外來文件插進原稿裡,並藉此大量印製帶有加插部份的文件一樣。 這個過程稱為「溶原化循環Lysogenic cycle」。

病毒被複製後離開寄主的細胞去感染其他細胞,這個過程稱為「裂解週期Lytic Cycle」。

(B) 只帶RNA的病毒不同的是它可以免除安插部份,直接令寄主按病毒自身的RNA進行蛋白質生產。 這類RNA病毒不需另外製造酵素去促成感染過程,所以自身DNA不需要承載那麽多資訊,故其構造更加簡單。。

今日依然令人聞風喪膽的HIV病毒(ie愛滋病毒AIDS),則是一種稱為「Retrovirus逆轉錄病毒」的RNA病毒。 它的感染過程更複雜:病毒感染寄主後,先將RNA逆向轉錄成DNA,這個被逆轉錄的DNA稱為「Provirus原病毒」。 寄主會誤將原病毒當成自身染色體一部份並將其複製。 有趣的地方是逆轉錄病毒會將病毒儲存在受感染的細胞內,與寄主共存直至病毒排放機制被觸發為止。

此種潛伏的手段可以令病毒有效避開寄主的免疫機制,使其難以察覺。****

「逆轉錄病毒機制」是今日各大藥廠研製藥物的重大發展路徑之一途。

參考:

《Viruses: A Very Short Introduction》(2011) Dorothy H. Crawford

作者為愛丁堡大學病毒學教授

SENSE隨筆140130 社會認同 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2014/01/30/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86140130-%E7%A4%BE%E6%9C%83%E8%AA%8D%E5%90%8C/SENSE隨筆140130

社會認同Social Proof — 團體壓力之影響

Tony執筆

“就算有百萬人主張某件蠢事是對的,這件蠢事也不會因此而變成對的。”

假設你在街上走到某個十字路口,發現竟有一群人同時仰望著某座大廈的屋頂,見到這般景象的你,會否不加思索地隨著人群望向該處呢?

Def. 「社會認同 Social Proof」指當我的行為舉止跟周遭的人相同時,該舉止就是對的;換句話說,當愈多人認為某種想法是對的,這想法也就愈正確。***

Def. 「社會認同 Social Proof」指當我的行為舉止跟周遭的人相同時,該舉止就是對的;換句話說,當愈多人認為某種想法是對的,這想法也就愈正確。***

「社會認同原理」指出,我們進行是非判斷的標準之一,就是看別人怎麼想。

我們看到多數人在某種場合做某件事情,我們就會斷定這樣做是有道理的。 這是因為在一般情況下,根據大眾的經驗做事的確可以使我們少犯很多錯誤。 不管是電影院內應該怎麼處置空爆谷紙袋,路上車輛應該開多快,還是宴會上應該如何進食,我們周圍的人的做法對我們的行動有著很重要的指導作用。也就是說,我們的行為應該與大眾保持一致,不應特立獨行,必須在大眾可理解的規範上行事,才能得到「社會認同」。*** 這個標準會根據不同的年齡、身份階層而自然形成。

1950年,美國心理學家 艾殊Solomon Asch設計了著名的「艾氏從眾實驗」。實驗雖很簡單,卻能讓我們明白看出團體壓力如何扭曲人們健全的心智。

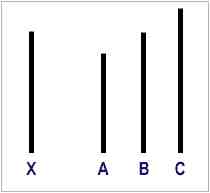

先看下圖:

研究人員讓受試者觀看不同長度的直線A、B、C,之後受試者必須寫出所看到的直線究竟比對照的直線X更長、更短,還是一樣長短。

當受試者單獨進入受試室裡進行實驗時,每位都能正確地回答所有直線的長短關係,因為這確實是件十分簡單的任務。 不過,當受試室裡多了另外七名受試者時,情況就不同了。這七名受試者其實是研究人員安排的內應,他們聯合起來演一齣戲。 這群內應會接二連三地給出相同但卻錯誤的答案,經過一番混淆視聽,真正的受試者便上當了。在30%的測驗中,真正的受試者會不自覺地迎合內應們的一致性說法,給出錯誤的答案。

這種反應純粹出於團體壓力,能將人們原本的觀念扭曲!

其實「社會認同」是演化過程的產物, 這樣的行為隱含一種相當合理的生存策略。 *** 試想你正在草原上狩獵或採集,突然間,同伴們不曉得看到什麼,拔腿就跑,這時你會站在原地搔頭細想,分析行將出現的危險屬於甚麼類型嗎? 不會!你定必趕緊跟拔足狂奔,逃離現場,至於甚麽 “形勢分析”,最好等跑到安全的地方之後再想。 歷史上“不從眾”的基因很容易從基因庫裡永遠消失。

這樣的行為模式一直深深烙印在人類身上。 在股市中,社會認同是潛藏在 “恐慌”與 “一窩蜂”這兩種心態背後的一種弊病,成交多的熱門股票不見得前景及回報良好。 許多其他地方也可見到社會認同之身影,如流行服飾、娛樂活動、宗教信仰、甚至減肥美容等等。 有時它甚至會惡化到危及安全和文化,如號召群眾集體自殺的教派。

在一項研究中,研究者發現 “笑聲配音”能使觀眾在觀看幽默題材的節目時笑得更頻繁也更持久,而且會讓他們認為節目內容更加有趣。 廣告也會利用人們的社會認同慣性,在人們無法看清全局的情況下發揮效果。 此外,廣告中出現與你我相似的人物時效果會更好,因大不會有非洲裔婦女擔任清潔用品廣告之代言人。

當你聽到某間廠商宣稱自己的產品是市場上的銷售冠軍時,請立即細想:為什麼某個產品是銷售冠軍,就代表它真的比較好呢?

演化讓我們先天上存有社會認同壓力, 此所以我們需要學習獨立思考判斷!

在現實生活中,還有許多利用社會認同的例子:

例1:侍應生會在托盤上放上幾張鈔票,假裝是顧客留下的,為的是給客人留下給小費是酒吧裡應有的行為這樣的印象。

例2:慈善電視節目主持人喜歡花時間唸一大串已經捐款的觀眾名字。 這是為了要告訴還未捐款的人那麼多人已經捐了款,所以未捐款的你也該這樣做。

例3:美國當代著名心理學家Albert Bandura成功地利用此原理來協助人們擺脫不良行為。 例如讓害怕和狗接觸的小孩觀看同齡小孩和狗玩得很開心的片段,慢慢地這小孩就能擺脫害怕狗的心態。

一般上,Th. 當我們缺乏信心時,當形勢不明朗時,當不確定性佔上風時,我們最有可能接受並參照別人的行為。

這導致了「旁觀者效應Bystander Effect」:意外發生時,圍觀的人越多,得到幫忙的機會越小。****

研究發現,當有人需要幫助時,如果受試者認為自己是唯一的旁觀者,85%的人會立刻伸出援手。若受試者認為除了自己之外,還有他人知情,則前去救援的比率就降至62%。 最令人驚訝的是當受試者認為還有另外四人也得悉此事時,動手救援的比率更降至31%。

這是因為圍觀者越多時,個人責任就會分散diffusion of responsibility,也就是大家都認為其他人會幫忙,所以自己就不用幫忙了。 同時圍觀者也會觀察其他人的反應,如果沒有人主動提供幫忙,其他的人就會判斷為事情不太嚴重,也就不會提供幫忙了。 這就好像當我們單獨聽到火災鈴聲響起時,我們會去看看外頭發生什麼事;但是如果現場還有其他人在,而所有人都沒有反應,那麼很大可能我們也不會有所反應。

因此,當我們需要幫忙時,我們除了要引起他人的注意外,還必須清楚地說明所需要的幫助。 例如使用“救命”等字眼來讓其他人知道你處於危險之中。同時讓旁觀者清楚知道如何以及由誰來幫助你,最佳做法是明確地指定某個人,與及告訴他如何幫助你(例如打電話報警)。

影響社會認同原理的因素還有兩個:

1. 不確定性 — 當人們對自己不是很有把握時,他們依靠其他人的行為來決定自己應該怎麼做的可能性更大。

2. 相似性 — 當我們認為那些人與我們相似時,我們更會參照他的行為來決定自已該採取什麼行為。

另一種心理現象FOMO(Fear Of Missing Out),即“唯恐錯過”,也是社會認同的一種形式。人們不僅會有樣學樣,而且也希望得到供不應求的東西。 FOMO對購物決定有極大的推動作用,這從“快閃銷售”服務的崛起中可見一斑。

資料來源:

《思考的藝術:52 個非受迫性思考錯誤。 Die Kunst des klaren Denkens:52 Denkfehler, die Sie besser anderen uberlassen》(2011) Rolf Dobelli

Next Page