- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

SENSE隨筆131108人機之辨 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/11/08/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131108%E4%BA%BA%E6%A9%9F%E4%B9%8B%E8%BE%A8/SENSE隨筆131108

人機之辨

A字人執筆

〈阿蟬楔子〉

《Gödel,Escher,Bach》是一本七百多頁,意圖以數學、邏輯和對稱性等角度去解釋意識如何產生的著作。 人到底是如何由無意義的分子結構演變成有意義,擁有自我意識,把自身稱呼為“我”的人物呢?

誠如作者Hofstadter接受《Wired》雜誌訪問時指出,絕大部分的讀者並沒有認真看待他的意圖,反倒是將注意力放在幽默的細節上面。 我雖沒讀過這書,但單在Youtube上看麻省理工為此書製作給中學生的入門介紹,也已頭暈眼花,不得不佩服A字兄的過人膽識和毅力。

人在追逐知識的過程中,發明了一種方法,便是按照想要描述的 對象群 建立一個 對應系統,並以系統的規則代表該對象群運作的法則:那麼,「對象」和「系統」便成為同構的isomorphic事物。***

數學中的「 形式系統formal system」可算是此類知識系統的極致。***

若以邏輯推理為例去鬆散定義形式系統,它的原素應包括:

- 符號symbol:建立邏輯句子的可用符號;

- 語法grammar:決定何為合式well-formed句子的規則;

- 公設axiom:推理的起點(不證自明的);

- 推理規則rule of inference:按照 “前提premise”提供 “結論conclusion”的規則。

若系統包括以上諸原素,則以公設為起點,按照推理規則,以符號和語法推導出的結論,便稱為 「定理theorem」。***

〈A字人文章〉

MU謎語

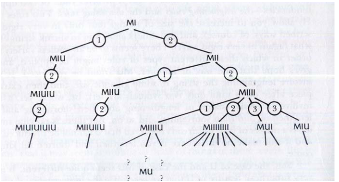

電腦編製的課程中常以 「圖靈機器Turing machine」為原始電腦的教學例子,其中一個變種為「字串改動機器string manipulation machine」。

舉例:現時有一個系統,它可用的符號只有M、U和I,而系統只能辨認連續排列的符號。

課題: 系統開始時的字串為 MI,試按以下四項規則,將字串改動成為 MU。***

規則:

- 如果字串最後的符號為I,可以在後面加上U

舉例:字串MI可以改寫為MIU。 - 可將任何M以後的字串重覆

舉例:MIU可以變為MIUIU;MI可以變為MII。 - 可以U取代任何III

舉例:MIIII可以變為MUI,或MIU。 - 可刪除任何的UU

舉例:如MUUI可改寫為MI。

趁閣下運算的時候,且說一下其他。

一般人開始字串改動的時候,會先隨意探索,變動字串,慢慢地他會發現變動之間有共通之處,那麼他就開始創造新的規則,然後以自己的規則改寫字串,以圖達標。

另一方面,機器一開始就會不停運算直至海枯石爛,但一個人對著複雜的問題可能會覺得無法解決而內心抱怨。

人就是不能停止反思自身所做的事***,反思 [ 反思自身所做的事 ] 的事…..如此類推。

人的另一個特質就是會停止工作程序。***

例如筆者看此書時會跳去看facebook,回覆whatsapp,或者單純是看得太久很悶不看了。一部下棋的機器,你教曉它所有的規則,並不能令它意識到它在 “下棋系統”之中,更遑論擲棋不下離開這個系統了。

言歸正傳:

處理這類問題其中一個最直觀的方法,便是 「試誤法trial and error」。*** 像嘗試將魔方(扭計骰)還原一樣,雖然有效的方法相當多,但盲目地試誤是可以得到 “解solution”的。 “解”其實是公設,即遊戲的起點。

“MU謎語” 的問題是我們無法知道MU是否真的可以達到。***

若按照遊戲的條件,即以MI為起點,將任何適用的規則加在當前的字串上,並繪制一幅「樹枝圖tree diagram」,是否可以找出MU這個解呢?

應用以上的方法去測試結果的真偽有點荒謬,因為需要接近無限的時間來進行運算。***

“測試”需要在有限的時間完成才有意義。 測驗一個形式系統是否能得出個別定理時,必須找出一種「演算法algorithm」去確認該推理是否有決定性decisive,這個尋找合適演算法的過程稱為「決定性程序 decision procedure」***。有了決定性程序就能夠掌握系統結果,即theorem的特質,並且可以排除所有不可能的組合。

謎底〈無解的MU謎題〉

- MU字串的嘗試得到的結果是MU,即在推理過程中必須將I去除;

- 系統的規則 (3)是唯一可以去除I的規則,但若要完全去除I,I的數量必須能整除以3;

- 遊戲的起始字串是MI,即有1個I,而規則(2)是唯一能將I增加的規則,而每次只能增。2 x n不能整除以3,故I在字串中永遠無法去除。****

形式系統能夠反映一部份的現實嗎? 可以製造能反映現實的系統嗎? 還是現實就是一套形式系統? 以粒子的存在運作,命題是”時間的開始”,這就觸及宇宙決定論的問題。

說起「人工智能」,由未來戰士電影中擁有情感的機械人,到電飯鍋感應米水比例的功能都稱為人工智能,究竟人和機器的界限在哪裡? 我們可以製造一部能思考的機器嗎? 能否以數學形式為機器訂立規條以進行 “思考” 嗎?

1920 年代德國數學家 David Hilbert 準備為數學訂立一條可以驗證所有”真理”的規則,但Kurt Gödel 証明了此目標並不可行: 「 任何無矛盾的公理體系,那怕只是包含初等算術的陳述,必定存在一個用這組公理不能判定其真假的命題。」也就是說,“無矛盾” 和 “完備(適用於所有情況,包括自己)” 是不能同時滿足的。這就是 “哥德爾不完備定理” 。

有人就認為因為 “哥德爾不完備定理”適用於任何公理體系,所以機器不能跳出體系而另行創建體系進行思考。但亦有人指出 “哥德爾不完備定理”適用於機器亦適用於人腦,故機器亦能思考。

參考

1《Gödel,Escher,Bach: an Eternal Golden Braid》(1979) Douglas Hofstadter (Pulitzer Prize 1980)

2《Gödel, Escher, Bach: A Mental Space Odyssey》

http://ocw.mit.edu/high-school/humanities-and-social-sciences/godel-escher-bach/

3 Wikipedia

SENSE隨筆131112最純潔的種族(二)領袖崇拜 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/11/12/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131112%E6%9C%80%E7%B4%94%E6%BD%94%E7%9A%84%E7%A8%AE%E6%97%8F%EF%BC%88%E4%BA%8C%EF%BC%89%E9%A0%98%E8%A2%96%E5%B4%87%E6%8B%9C/SENSE隨筆131112

最純潔的種族(二)領袖崇拜

Alan執筆

英國作家 George Orwell在其著名的諷刺小說《一九八四》裡說過, 「誰控制過去就控制未來,誰控制現在就控制過去。He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past.」。

這種自古以來專制統治慣用的技倆在共產主義國度一向被廣泛施行。 現在的北韓也透過重塑自身民族起源與發展的歷史,以達穩固政權的目的。

據《最純潔的種族— 北韓人眼中的北韓人》作者 B. R. Myers所言,北韓的官方宣傳重點建立在民族至上的極端種族主義基礎上面。 內容大致可分為重塑歷史神話,領導人崇拜,以及對外關係三方面。

歷史神話

自漢唐起,中韓間雖偶起戰端,但韓國大部分時間均藩屬於中土政權。國內文化制度多源於漢唐,常以傳統儒家文化守護者自居,並奉商朝遺臣箕子為始祖。***

根據《史記》、《尚書大傳》、《漢書》等中國史書的說法,箕子於公元前12世紀率臣民東遷,與當地原住民共同建立政權,為朝鮮半島帶來文明。 這就是所謂「箕子朝鮮」的說法。

13世紀初,高麗僧侶 一然 在其著作《三國遺事》中提出朝鮮族起源的另一說法。他引用《魏書》(北魏史官 魏收所著,因作者借修史酬恩報怨,此書被貶稱為「穢史」。)部分內容,指 桓因(佛教中帝釋天的別名)庶子 桓雄與部下在太伯山(即長白山)的神檀樹下降臨人間,創立名為 神市的國家,並與化作人樣的熊女成婚。二人生一子,名為 檀君王儉。 檀君在堯即位五十年後即位,以平壤為都,朝鮮為號。檀君在位1,500年,後因周武王封箕子於朝鮮,檀君遂退隱阿斯達山中直至逝世,享年1,908歲。這就是所謂「檀君朝鮮」的說法。

除《魏書》外,現存的《三國志》、《魏志》及《北魏書》均無相關記載。

一然關於朝鮮起源的說法一直未獲重視。 1919年日本武力鎮壓韓國「三一獨立運動」之後,對韓政策出現大轉向。由以往極高壓轉向較懷柔,而且著力於宣傳,試圖切斷韓國與中國的文化羈絆,檀君神話便成為可資利用的工具。

日本統治者以自己的神話結構重塑檀君,於是檀君成了日本神武天皇一類的人物,同時亦誘使韓國人如日本人崇拜富士山般崇拜 “白頭山”(中國稱長白山)。 金日成掌權後為強調朝鮮種族的單一純淨性,故仍延續這股檀君崇拜。

北韓官方的歷史反覆強調,朝鮮民族具有單一、天真、純潔和愛好和平的特性,只因統治階層無能,乃使國家不停受到中國、日本,以至後期的西方列強欺壓,文化也備受儒家思想和帝國主義所荼毒。 可幸,民族的救世主—金日成終於誕生,他除了保護國民,免受外侮,更把民族性還原至原初的天真純潔。

領導人崇拜

金日成出身平凡,1912年生於平壤一個農家庭,在中國接受教育。1931年,18歲的金日成加入中國共產黨,翌年被編入游擊隊,活躍於中朝邊境,主要任務為滋擾日軍,以及綁架朝鮮人作苦力,也綁架富人(除了日本人,也包括朝鮮人、中國人、白俄人等)索要贖金。

期間他唯一受人注目的行動是 “攻打普天堡”, 其豐功偉績體現於手刅兩名日本平民。 1941年他遭到日軍圍剿,撤退回蘇聯,直至戰爭完結。因此整個太平洋戰爭過程,金日成均無緣參與。

日本投降後,盟軍與蘇聯南北兩分韓國,南方盟軍沿用舊日韓籍統治階層,但北方蘇聯則欲扶植自家人上位。 在選項不多的情況下,蘇聯唯有讓金日成登位。作者認為,金日成及其戰友(即早期北韓領導層)在蘇聯時間不長,且不愔俄語,對共產主義認識只屬皮毛。

雖然共產主義與北韓種族主義神話存在著諸多矛盾,但建國初期,金日成地位未穩,事事有求於蘇聯,只得同時著力於兩種宣傳。 韓戰結束後,金日成逐步肅清國內的親蘇和親中勢力,共產主義口號也在國內日漸消失,從北韓不同時期的宣傳海報可觀察到箇中端倪。

共產主義一般崇尚紅色,視為革命的象徵。 (編按:一般認為源自法國大革命,人民揮舞被殺士兵的紅色制服,是為第一面紅旗。) 中國甚至把這種紅色稱為自古已有的「中國紅」。(據聞其地位最近已被「土豪金」取而代之。) 然而,北韓卻一直崇尚白色,認為更能代表純潔的民族特性。有別於中共式的火紅熱血,北韓的宣傳海報多以白色為主調,雪地作背景。

北韓官方宣傳中,金日成的形象更為特別,他被描繪成最天真、最自然、最有感情、也最純粹的韓國人—最像韓國人的韓國人。

一般獨裁領袖多以嚴父般雄偉冷酷的形象示人,讓國民心生敬畏,當今的普京便是相當成功的例子。 然而,金日成在海報中常常被畫成和藹可親,平易近人,像 “慈母”般愛護他的子民。

順帶一提,許多人會疑惑,金日成同時被宣傳為偉大的戰略家,領導軍民驅逐美帝日寇,然則心計深沉的形象,如何與純真無邪的面貌契合呢?北韓的宣傳部門初期想到的解釋是:他的許多偉大戰略都是夢中想出來的!可能後期覺得太不可思議便沒再提起了。

北韓人接受了檀君神話,並接受居於在一位檀君般的領導人治下。他們究竟如何於世界之內定位自身,如何看待外國人,如何推動國家未來的走向呢?這一切將在後文作終極解析。

書目:《最純淨的種族:北韓人眼中的北韓人》作者麥爾斯B. R. Myers

SENSE隨筆131119《精準預測》下:可測的泡沬 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/11/19/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131119%E3%80%8A%E7%B2%BE%E6%BA%96%E9%A0%90%E6%B8%AC%E3%80%8B%E4%B8%8B%EF%BC%9A%E5%8F%AF%E6%B8%AC%E7%9A%84%E6%B3%A1%E6%B2%AC/SENSE隨筆131119

《精準預測》下:可測的泡沬與不可測的經濟

執筆人:蟬

專業的猜謎者:經濟學家

打開電視,除了我們最常聽到的天氣預測,應該便是經濟學家或研究機構對未來經濟指標變動的預測了。 每次當我們聽到“預計GDP增長2.3%,失業率7.1%”時,心裡不得不敬佩何以經濟預測能如果精準,然而經濟學家難道真的比氣象學家容易當嗎?

(註: 諾貝爾經濟學獎得主Paul Krugman曾引用一位印裔行家的笑話“一位出色的經濟學家,來生可轉世為物理學家;相反,則會成為社會學家。”)

眾所周知,2007年末開始的金融海嘯令世界多個國家陷入經濟衰退。根據費城聯邦儲備銀行2008年初的調查, 經濟學家認為美國該年的GDP增長約為2.4%,結果當然與預測距離甚遠,終值為萎縮3%。究竟這類預測有多糟糕?

費城聯儲的調查要求預測人士在給出的未來時段,明確指出一個範圍的預期值。 此乃作出‘科學’預測時用以反映機率的表達方式。

舉例:要預測擲骰子的結局,預測應包括可能的點數和機率。即1點為1/6,2點為1/6…等。

統計學Def. 預測區間prediction interval指經過觀察後,估計某事件以概率表達可能性結果的範圍。***

i.e. 一項預測的百分之九十預測區間應涵蓋百分之九十的實際可能結果。****

再看2008年經濟預測的例子,經濟學家預期值區間為負值的機率只有3%。回顧過去的數據,由1968年開始,只有一半的實際數字落在預測區間之內。*** 而預測區間大約橫跨6.4%,即正負3.2%。

有個老笑話說:最近六次經濟衰退中,經濟學家判斷正確九次。 而一份1990年的統計顯示,經濟學家提早一年預測全世界的經濟衰退,六十次中只有兩次正確。

相關不必然是因果

經濟學家其實並非那麼不濟,只是他們要預測的對象實在太過複雜。 與天氣相同,經濟狀況也是動態的系統;但不同的是,預測經濟需要量度甚麼數據到現在仍是一個謎。***

美國政府每年會公佈45,000個經濟指標,而私營機構追蹤的統計數字則多達四百萬種。而更令人苦惱的是,大部份經濟指標雖然顯示相關性correlation,但卻沒有因果關係causality。***

例子:美國曾經有過相當著名的經濟指標:超級碗Super Bowl贏家指標。數據顯示如果當年的冠軍球隊來自原國家美式足球聯盟NFL的話,來年的標普500指數平均上升14%;相反是來自美國美式足球聯盟AFL的話,則指數平均下跌10%。直到1997年此指標在31年當中正確預測了28年。而此數據的準確性是純機率的機會只有470萬分之1。

超級碗指標便是一個相關卻不是因果的好例子, 就好像火災數量與冰淇淋的銷量是正相關的,但兩者沒有因果關係。 至於超級碗指標是純偶然如何解釋?每期彩票皆有贏家,可惜不是我們而已。

大數據的限制便在於此。*** (請參閱《SENSE隨筆131015大數據》)

股巿泡沬越來越大嗎?

諾貝爾經濟學獎得主Fama在60年代寫巿場效率理論時,美國股票大約有85%由個人投資者持有。到了1980年,機構投資者持份比例上升至33%;而金融海嘯的前一年2007,巿場上的機構持份為68%。***

在股巿中,機構與個人行為的最大分別源於:機構操作別人的錢,而個人則管理自己的錢。這個分歧可能令巿場情況更加複雜。

作為個人參與者,最理性的做法是在可承受的風險下將回報最大化。即使實際操作結果迥異,但對所謂的理性行為分歧不大。

機構投資者表面上與資金擁有人(金主)利益一致,但實際並非如此。 機構的投資決策者如基金經理受聘於基金公司, 為了爭取工作表現他可能無法將決策單純取決於對投資對象的預估。 相反即使對前景不樂觀,但由於背離群眾風險相當高,除了可能因錯判令表現落後他人外,看淡的虧損理論上是無上限的,而個別投資類別如股票做淡的技術障礙和成本較高,故機構偏向看好而非看淡巿場。****

經濟學假設人是理性的,但機構投資者增加令個別理性行為總體看來變得不理性:泡沫似乎無可避免,而且即使知道在泡沫當中,也沒辦法獨善其身。***

參考:

《精準預測:如何從巨量雜訊中,看出重要的信號。》

《The Signal and the Noise》, 2012, Nate Silver

SENSE隨筆131118悲劇性選擇 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/11/18/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131118%E6%82%B2%E5%8A%87%E6%80%A7%E9%81%B8%E6%93%87/白楊多悲風 蕭蕭愁殺人

SENSE隨筆131118

悲劇性選擇

掌門執筆

〈楔子〉

M. Sandel在《正義》一書中舉了一個關於道德困境的真實案例1:

阿富汗戰爭中一小隊陸戰隊士兵執行偵察任務時,為一名當地牧羊人所撞破,陸戰隊俘擄了該名牧羊人。 審視當時的作業條件,只能殺害之或釋放之,兩者擇其一。 殺之有違“軍紀”、“國際法”和“人道主義”;釋之則恐妨害任務執行和危及士兵性命。 指揮官沒法聯絡上司,又要當下做決定…..你說有多痛苦呢?

他付諸表決,但結果卻是5:5,最後,他決定釋放牧羊人。 不旋踵,牧羊人引來大隊塔利班戰士圍攻縱隊,來援的直升機更遭火箭炮擊落, 縱隊和援隊的同袍盡皆戰死,只餘指揮官一人僥倖生還….. 你說這是否一幕天大的“悲劇”?

這是個典型的 “正義justice” 與 “效益utility” 相互衝突的事例。

〈何謂「悲劇」?〉

古希臘人咸認為「悲劇」是文藝的最高表現形式。***

阿里士多德這樣定義它:對一個嚴肅、完整、有一定長度的行動的摹仿,而非敍述,通過引發憐憫和恐懼,使這些情感得到宣泄。曾讀過另一個更深刻的說法:希臘人認為Def. 人類無論如何奮發堅毅,如何明智有為,最終為命運所播弄,而顛沛流離,事與願違,是為「悲劇」。

舉例:希臘第一悲劇 “伊底帕斯王”。

如此,歷史與人生都充滿了悲劇;甚或,歷史與人生本質上就是悲劇!***

何謂「悲劇性選擇」?作者用經濟學語言加以界定。

經濟學假定資源恆常稀缺scarcity of resources,運用有限的資源,達致最大程度的效用滿足,是為理性選擇。 問題是,理性選擇不一定能夠解決所有問題,不可解之處易生“悲劇”。

《悲劇性選擇》一書旨在探討理性選擇為何會陷入困局? 而在無何奈何的情況下,又有甚麽可接受的決策方法?

〈悲劇性選擇的成因〉

假設社會擁有某項稀缺資源,如何將它開發出來,以滿足人民的需求,是「福利經濟學」的課題。福利經濟學是宏觀經濟學的分枝學門。

這裡牽涉到兩個根本性問題:

1由甚麽人去開發?即由誰去進行生產?

2產品由甚麼人去消費?即怎樣分配所得。

Def. 有關前者的決策稱為「初級決定」;有關後者的稱為「次級決定」。***

社會會為這兩類決策制訂規則。

舉例:A “以市場機制組合生產要素進行生產”就是一種初級決定規則。同理,

B “種姓制度依血緣世襲決定職業”也是一種初級規則。

C “以市場競價機制決定產品歸屬”是一種次級決定規則。同理,

D“封建制度按階級出身分配農穫”也是一種次級規則。

由於生產面受到自然資源、勞力、資本和技術分佈狀況所決定,而以“生產效益”為依皈,故此合理可行的組合較少。即是說,「初級決定規則」的選擇不太多,其爭議性也就較低。***

分配面從屬於社會和政治關係,組合方式彈性多變,不同規則強調不同社會階層的利益,其間落差極大。於是「次級決定規則」也就多所變化,並且爭議性極高,成為政治鬥爭的核心內容。****

「悲劇性選擇」多聚焦於分配面也就不足為奇了。

舉例:有關分配的規則,從原始農業社會的“神廟壟斷分配制度”,到“奴隸制度”、“封建主義農奴制度”、“資本主義市場制度”和“社會主義福利制度”…..等等,不一而足。

Th.如果一個社會對某種稀缺資源的運用,其「初級決定規則」與「次級決定規則」互相調和,沒有矛盾,就不會導致悲劇性局面。***

雖然生產未能滿足基本需求的情況仍會出現,但決策本身並無痛苦可言。

舉例:資本主義制度施行“初級決定規則A”和“次級決定規則C”,對信奉自由主義的人來說相當協調: 人是自由的,一切由供求決定,有能而貢獻多者富裕,無才而產出寡者貧賤,誰曰不宜?如此不會導致悲劇性局面。

但是,對信奉馬克思主義的人來說則大謬不然,勞工貢獻良多而貧賤深重,A與C並不協調,社會陷於悲劇。

Th.如果一個社會對某種稀缺資源的運用,其「初級決定規則」與「次級決定規則」互相分離,沒法協調,就有可能導致悲劇性局面。****

舉例:奴隸制度理所當然地由奴隸進行全部生產,而所得則盡歸奴隸主。對社會總體福利來說,這當然是個悲劇。

Th.如果一個社會的眾多「決定規則」之間,背後的理念或價值觀有所矛盾,就有可能面臨「悲劇性選擇」的局面*****,此時社會會感到心情痛苦。

精緻的例子2:假設一個社會所有育嬰資源均由政府生產及分配,而該社會信奉“平等主義”。 現時“最適的optimal”產出平均分配的話,每個家庭可育1.5名嬰兒,但是嬰兒不能斫為兩半,如所羅門王建議那樣(附註),怎麽辦?

為了避免“不平等”,只好每個家庭生育1名嬰兒。 這樣做則總體福利大幅下降兼且資源荒廢!*** 即是說 “總體福利”與“平等主義”這兩項至高價值相互矛盾,於是社會面臨「悲劇性選擇」,感到心情極之痛苦。

務實例子3:腎臟的供應相當稀缺而又彈性極低;需求則相對龐大而彈性同樣極低。 社會如何建立分配規則,即「次級決定規則」?這是典型的「悲劇性選擇」。 當今之世,社會絕對不允許按市場機制解決,即不准進行器官移植交易。同理,也不准按種族、政治地位….. 訂立規則。

作為理性的決策者,你會怎樣做? “抽籤 = 隨機分配”是否“公平”? 抑或最低限度是可接受的不公? “排隊”又如何?准不准許用錢請人代為排隊?諸位高人何以教我?

Th. 很多時候資源稀缺看來是自然條件貧乏,部分原因卻可能是由於意識形態因素影響,以致未能充分開發所致。****

歷史例子4:明末天下大亂,當代的史學看法是海外白銀流入減慢有以致之。蔡石山在《明代宦官》書中卻指出當時很多礦山遭到儒家官吏以意識形態理由加以封殺,也是供應不足的成因之一。

以上學理出自《悲劇性選擇Tragic Choices:The Conflicts Society Confronts in the Allocation of Tragically Scarce Resources》(1978) Guido Calabresi& Phillip Bobbitt

附註:聖經記載,兩婦人爭子,所羅門王按“平等主義”判斫為兩半均分之,一婦應允,一婦棄權,王判棄權者得直。

SENSE隨筆131128植物看得見東西嗎? 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/11/28/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131128%E6%A4%8D%E7%89%A9%E7%9C%8B%E5%BE%97%E8%A6%8B%E6%9D%B1%E8%A5%BF%E5%97%8E%EF%BC%9F/SENSE隨筆131128

植物看得見東西嗎?

執筆人:蟬

種過盆栽的朋友都知道,植物是會向著陽光生長的。 大家可能直覺上覺得稀鬆平常,植物依靠光合作用生存, 即將陽光和二氧化碳透過葉綠素轉化成糖以提供養分,所以理應懂得“看光駛葉”。 但植物如何知道光源在哪裡呢?

植物的“視覺”

人依靠眼睛接收光線,經過感光細胞轉化成神經信號,並由大腦將映像重塑,讓人可以藉此反應世界。 眼睛的視網膜上有一層感光層,上面長有 視幹細胞Rod Cell和 視維細胞Cone Cell。 視幹細胞能接收光的強弱(無顏色);而視維細胞則細分為接收紅、綠和藍3種顏色光線的類型。 視網膜上有1億2千5百萬個視幹細胞和6百萬個視維細胞, 解析度大概和一台1億3千萬象素的數碼相機差不多。

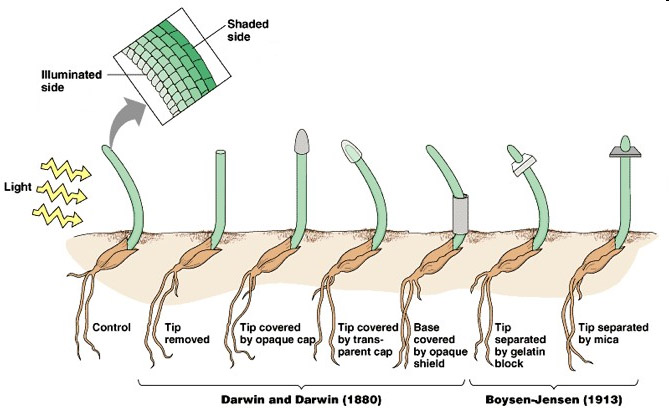

達爾文早在其著作《The Power of Movement in Plants》中便提出幾乎所有植物都向著光源生長。 1864年他以 金絲雀虉草做實驗,發現植物生長的指向性只受藍光影響,此行為稱為「向光性Phototropism」。

這似乎證明了植物是“看”到光從哪裡來的,但為何只受藍光影響?

1918年美國農業部的科學家Garner與Allard研究一種叫Maryland Mammoth的煙草。 Mammoth的特別之處是它可以長得很高,提供很多煙葉。 但mammoth很少開花,令繁殖很困難。 科學家們試著在下午的時候把它放進陰暗的地方,以減少它受陽光照射的時間。

果然,減少日照時間令mammoth停止長高並開花。 這種因應日夜長短而反應的現象稱為「光周期現象photoperiodism」。*** 這個現象說明了植物知道日照時間的改變,並作出反應。 但究竟植物如何記住日夜的長短呢?

遠紅色的開關

花農在種植不同的花種時要控制它們的開花時間。 例如菊花在中國人的祭祀需求特別大,花農為了控制菊花在適當的時候開花,會在晚上以燈光照射屬於短日照植物short-day plant的菊花,阻止它們開花。 這個方法很直觀,但有趣的是晚上燈光照射的時候只需短短數分鐘便足夠***, 如果植物在計算日夜長短的話,應該不受影響才對。

1950年美國農業部的Borthwick進行了一連串實驗,嘗試找出到底植物“看”到甚麼顏色的光。 他發現一個相當有趣的情況:晚上只有以紅色的光去照射植物,才能影響開花的時間,其他顏色完全沒有效果。

接著他發現了更有趣的事情: 如果以 “遠紅外線”—即波長比紅色稍長的光線, 照射受紅光照射過的植物,紅光對它的效應便會中和。

植物對時間的感知方法,是以一個只受紅光和遠紅外光觸動的開關,來判斷是否已經入夜。****

原來在自然界,植物在天黑前見到的最後一種光線便是遠紅外光,而它體內這種被命名為「光敏色素phytochrome」的感光細胞,其運作與常識相反:它沒有記住日照的時間,它只記著黑夜的長短。***

遠古的產物:晝夜時鐘

植物學家和科學家嘗試找出究竟植物擁有多少種類的感光細胞, 但結果未能令人滿意。 直至80年代,荷蘭科學家Koornneef嘗試以 阿拉伯芥arabid(相等如動物實驗中的老鼠)培植出“失明”的植物,結果發現阿拉伯芥(和幾乎所有植物)擁有5類共11種感光細胞。***

相對於人只擁有5種感光細胞,植物的“視覺”在感知層面遠比人類複雜和先進。 人類依靠視覺建立圖像去了解世界, 植物的視覺則是針對它們的食物—光線的變化直接作出生理反應。 兩者的視覺系統極為不同,植物的光敏色素和人類視維細胞中的紅光視蛋白red photopsin雖然都用以接收紅色,但結構卻完全不同。

縱使如此,動物和植物在視覺系統裡還是可以找到演化的痕跡。 兩者都擁有藍光感光細胞「隱花色素cryptochrome」。 植物隱花色素的功能是控制「晝夜時鐘circadian clock」。***

與動物一樣, 晝夜時鐘指導植物的“生活”, 例如何時移動葉子和進行光合作用等。 隱花色素之所以接收藍光,是因為日出的第一線光是藍色的,人類亦倚賴相同的機制去調整內在的畫夜時鐘。

晝夜時鐘在動植物分界前早存在於單世胞生物, 最初的功能似乎是保護細胞避免受高濃度的UV輻射所損害。*** 在現今的細菌和真菌生物裡仍然可以找到它們的蹤蹟。

參考

《What a Plant Knows》, 2012, Daniel Chamovitz

本書入圍〈Amazon’s Ten Best Science & Math Books of 2012〉

SENSE隨筆131127如何避免悲劇? 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/11/27/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131127%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%BF%E5%85%8D%E6%82%B2%E5%8A%87%EF%BC%9F/SENSE隨筆131127

悲劇性選擇 (二):如何避免悲劇?****

掌門執筆

「福利經濟學」牽涉到兩個根本性問題:

1由甚麽人去進行生產? 2產品怎樣分配?

社會會為這兩類決策制訂規則。 如果社會的眾多規則之間,背後的理念或價值觀有所矛盾, 就有可能面臨「悲劇性選擇」的局面。

為了盡可能避免悲劇性選擇,社會極力追求具備一致性的規則體系。 大致上,現今存在著四種系統性規則理念。***

A〈市場機制〉

Def. 一切調配由 “自由競價制度” 決定。市場機制達致 “效益最大化”,此點殆無疑問,它就是Adam Smith神奇的「無形之手」。***

但這制度的最神奇之處,卻在於決策上分散化的特點:沒有公然的強制行為,每個人只為自己的決策負責,沒有人需要為別人的決策負責。 即是說,「社會」不必進行選擇,燙山芋拋給了「個人」,社會迴避了悲劇性選擇。*****

自由競價制度植基於一個重要的前提: 個別決策人清楚明白自身的需求和能力,而 “無形之手” 則可以提取這種隱藏的訊息。*** 這個前提是有局限的。

對於物質性商品,上述前提是正確的,所以經濟產業必行市場制度。 但對於某些非物質性勞務的選擇,例如婚姻和宗教,人們其實並不清楚自身的需求和能力,*** 因此 “無形之手” 廢於無形。

絕妙例子:性可以交易,婚姻不能。

實踐上這制度的最大缺點在於分配面上, 自由市場導致資源集中於有能者手上,自由社會又沒法阻止豪門和財閥累積財富,於是社會階級分化。 下層階級除了基於本身能力不足以致 “所得不平等”外,到了後來,在重重制度性限阻下,連 “機會平等” 也付諸闕如。***

「自由」與「平等」自古勢不兩立,但兩者又都是社會的最高價值,這就是做成悲劇性選擇最深刻的成因。舉例: 一個香港普羅階層的兒童根本進不了 “貴族幼稚園” ,因為他的父母沒可能在校方設置的 “飢餓遊戲式” 家長面試中勝出。 那麼,他一生中真的有平等機會嗎?

還不止此,這制度有著完全失效的領域, 那就是道德倫理宗教或意識形態等領域。 那些市場無法滲透進去的領域帶來的 成本/收益, 稱為「外部成本/收益」。***** 市場失效的領域是悲劇性選擇的温床。

舉例:上篇所述 “器官移植例子”3, 當代社會便以 “道德成本” 過重為理由,立法嚴禁自願出售 和 競價分配人體器官。 其他觸目例子包括 選票和贖罪券 交易。

B〈負責任的政治分配〉

社會的集體選擇,例如應否興建基建系統,根本沒法自由競價。*** 市場失效之時,便是賢人作主之刻, 由“負責任的” 行政當局掌管分配簡直是 “義不容辭”。 舉例:由賢明的特首決定發出多少個電視牌照…..

Def. 根據一套由負責任的政治程序建立起來的標準進行分配。

一般而言,在生產面上,行政主導制多用於製作公共服務,而少用於經濟生產。 在分配面上,個人消費多用市場制,社會福利和集體消費多用行政制。

標準例子:非常時期,如戰時,的物資配給制。

行政主導制有兩大結構性弱點:其一是決策序程本身負苛過重。**** 於是表面看來所有政府或特首均不夠賢明,拖拉失機。

佛利民的經典 “感應器滯遲例子”:凱恩斯式調控政策在時效上的滯遲,造成市場狀況惡化而非得到調節。

其二是沒法蒐集得到足夠的決策訊息。易陷偏袒不公,引發爭端。

行政人員素質低劣甚或形成貪腐。

社會價值觀自相矛盾會直接反映在行政主導制的內部, 她先天上沒法迴避悲劇性選擇。有時候,政府的角色就是一頭替罪羊。

C〈隨機分配〉俗語抽簽

這是逃避悲劇性選擇的上佳手段,一種不做選擇的選擇方案,體現出廣泛而又流行的某種平等主義觀點:機會平等。**** 中國所謂 “各安天命” ; 西方稱為 “上帝之手” 。

抽簽法具有明顯的優點,作業成本低***,尤其在不用辨識受益人這點上面;不易產生貪腐;結果令人信服。 所以此法經常與上述兩法合併應用,而居於輔助性位置,以節省運作成本。

舉例:IPO(市場法) 和分配公屋(行政法)。

如果純粹是分配資源或所得,如上篇那個生育權例子2,Th. 抽簽法便可以同時顧及到 “公平” 和 “效益” 這兩大社會價值。 最佳例子:黑社會抽 “生死籌”。

所以,在市場制度受限制,而又不想行政分配的情況下, 社會廣泛地使用此法分配物質性資源。

但此法的極大限制是: Th. 由於無差異對待入圍成員, 先天上會產生錯誤配置狀況,從而做成總體褔利下降。**** 所以,此法通常不會施行於生產面。公司和工廠不作興用抽簽法決定人手配置。

此法甚至有完全無功的時刻:社會接受法庭判決案件用抽簽法嗎? 情人願意用抽簽法決定應否結婚嗎? 夫妻願意用抽簽法決定應否離婚或生孩子嗎? 關乎核心價值的範疇,人們寧願悲劇,不想抽簽。

D〈慣例〉自發形成的方法

那是一種不具有自我意識的選擇,背後的道理並不明確,甚至不為大眾所知悉。

慣例與社會一同發展,根深柢固,去到不加反思,不能質疑的地步。

出人意表的例子:子女由父母養育。*** 利害!

慣例與其說是一種選擇方法,不如說是一種生活態度。*** 社會以傳統為理由,把價值衝突掩蓋起來,從而迴避了悲劇性選擇。舉例: “父母之命” 和 “自由戀愛” 作為慣例, 都可以成為配偶的機制。

慣例一般以道德說服的形式推行,缺少了人們的無知,它沒法運作。*** 尤其是當慣例有利於某個社會階層而不利於另一個階層的情況下。

舉例: “女子無才便是德” 和 “女子餓死事小,失節事大” 都是 (男性)聖賢之教。

Th. 慣例使擁有權力的階層,在上例為男子,隱藏有利於他們的分配。*****

散布讓人醒悟的信息,會帶來解放和社會進步,但也同時激揚了悲劇性選擇。

「人有理性,遲早會醒悟某些慣例的內裡乾坤。 但人的視野局限,又勢必陷身某些慣例而無從覺識。」作者如是說。

以上學理出自《悲劇性選擇Tragic Choices:The Conflicts Society Confronts in the Allocation of Tragically Scarce Resources》(1978) Guido Calabresi& Phillip Bobbitt

SENSE隨筆131125 能做伏地挺身的魚 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/11/24/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131125-%E8%83%BD%E5%81%9A%E4%BC%8F%E5%9C%B0%E6%8C%BA%E8%BA%AB%E7%9A%84%E9%AD%9A/SENSE隨筆131125

能做伏地挺身的魚

執筆人:蟬

魚究竟需要甚麼條件才能夠做 “伏地挺身Push-up” 呢? 答案很簡單,就是一雙手和手臂。 這幅 “復原圖” 足以說服你魚能做得到嗎?

2004年,古生物學家Neil Shubin發現一種被解釋為是魚類走上陸地時代的 “失落環節物種” 提塔利克魚Tiktaalik的化石。 提魚擁有 “手腕”,*** 而四肢則保留著鰭的外形。

<“爬”上陸地的魚>

演化生物學界相信陸上動物都是從水裡“爬”上岸的。*** 現存的化石證據顯示,3億6千5百萬年前開始有陸上生物, 在此之前生物都是在水裡生活的。

魚類和陸生動物在外觀上看差別很大。 魚沒有脖子和四肢,而陸上生物則沒有鱗片和鰭; 陸上動物用肺呼吸,而魚以腮呼吸。既然是這樣,到底甚麼理由讓生物學家把魚類和人類在演化層面掛上關係呢?

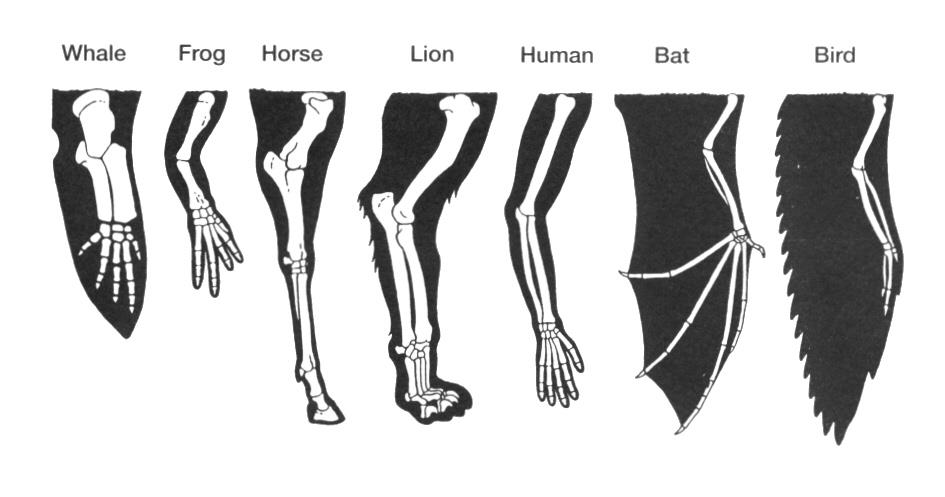

19世紀英國解剖學家Richard Owen研究從新世界帶回來的動物,將觀察結果在其經典名作《論四肢的本質On the Nature of Limbs》發表。Owen發現所有動物的四肢,不管是手,翅膀,甚至是鰭,都有著共同的架構**** :上端有一根較粗大的骨頭,下底連接著兩根骨頭,再下面則是一些幼小的骨塊,最後便是手指或腳趾。 他認為這是造物主的計劃。

基於Owen的觀察,達爾文提供了更科學的解釋。達爾文認為動物四肢結構與人類之所以如此相似,是因為他們擁有共同的祖先。**** 人的手、鳥的翅膀和青蛙的腿都是由同一原始結構演化出來的。

經過一百多年的化石發掘和生物學進步,現今科學家認同人類是由魚類演化而成的。 但這理論卻面對一個令人頭痛的問題:化石證據裡面一直缺少了魚類和原始陸生動物的「中間物種」。 這個問題到2004年才終於由Shubin找到了答案。

<像鰭又像四肢>

19世紀中葉,奧地利動物學家Fitzinger在南美洲發現一條擁有肺部的魚:美洲肺魚LepidosirenParadoxa。它在幼兒期時擁有腮輔助呼吸,成年後腮組織會失效,全面依賴肺呼吸。 肺魚的胸鰭基部有一根骨頭連到肩部,就像人類的上臂有一根肱骨接連到肩膊一樣。 雖然它擁有和今日哺乳類相近的呼吸系統和肱骨,但卻沒有「四足動物tetrapod」的四肢骨骼結構。

又根據化石證據,四足動物應該是在3億6千萬年到3億9千萬年之間,即泥盆紀Devonian Period地質年代發展出來的。 截至1995年,該年代最具代表性的物種應該是 真掌鰭魚Eusthenopteron、潘氏魚Panderichthys、梭氏魚石螈Ichthyostega和棘被螈AcanthostegaGunnari。

真掌鰭魚擁有「一根骨頭連著兩根骨頭」結構,但整個骨骼都在魚鰭內,情況就好像人類上肢的骨骼結構都在手掌內找到一樣。 真掌鰭魚剛被發現時以為是陸上動物最接近魚類的物種,但後來發現牠只生活在較深水的水域,似乎從未離開水中。 取代其地位的是 潘氏魚,被認為是最接近陸上四足動物的魚類,生活在較淺水域。

20世紀初,梭氏魚石螈的化石被瑞典古生物學家Save-Soderbergh所發現。 魚石螈具備完整的手指與腳趾,在剛被發現的時候,號稱為「主要的遺失環節」。Save-Soderberg同時發現的還有 棘被螈。棘被螈也擁有完整的手指與腳趾,與魚石螈一樣是早期的魚類–陸上動物的中間物種。 後期的研究指出棘被螈的腳形狀像海豹的鰭腳, 意味著早期的四肢是發展出來幫助游泳,而非在陸地上行走用的。****

<中間物種的中間物種>

2004年,Neil Shubin在加拿大發現3億7千5百萬年前的化石,一種被認為是魚類走上陸地時代 “失落環節的物種”:提塔利克魚Tiktaalik。

提魚除了擁有Owen指出的基本四肢骨骼結構外(除了沒有指骨),它還擁有手腕,*** 而四肢則保留著鰭的外形。 提魚的骨骼結構對理解物種演化的時序有極大的貢獻,但究竟是怎樣的變化和適應策略令魚類演化出“手” 來呢?

泥盆紀被稱為魚類時代,大量魚類物種繁衍出來。 當時海平面比現時高180米,地球表面平均溫度高6度C。 同時期陸地植物種類也迅速增長,故被稱為“泥盆紀大爆發”。 然而高度綠化令空氣中的二氧化碳下降,促成「晚泥盆紀大滅絕」。

大滅絕約發生在3億7千4百萬年前,估計約一半物種絕了種,海床生物和海洋生物受害最烈。海平線在泥盆紀末下降60米,溫度急速下降,令海洋生態環境嚴厲改變,淘汰了大量海洋生物。

Shubin相信,提魚之胸鰭之所以演化成像人類手臂的結構,是因為它需要做一個相當特別的動作:伏地挺身。*** 提魚可以像人類那樣,將魚掌貼平地面,手肘彎曲,用胸肌使身體上下運動。 腕關節就是為了讓魚掌平貼地面,而化石亦顯示出提魚大胸肌附著處有很大的突起和疤痕,似乎胸肌相當發達。

綜合提魚扁平的頭、位於頭頂的眼睛和擁有肋骨幾項特徵,可以估計它生活在淺水甚至沿岸的地方。 猜測牠活在沿岸地方的原因, 是當時海洋的競爭相當激烈,提魚被逼遷移至較淺水地方苟且偷生。 而正正因為它離開海洋,令它能捱過 “晚泥盆紀大滅絕”。 生於憂患而死於安樂,信焉。

參考:

《我們的身體裡有一條魚》

《Your Inner Fish: A Journey into the 3.5-Billion-Year History of the Human Body》, 2008, Neil Shubin

本書為2009美國國家學院科學傳播獎得獎書

SENSE隨筆131204地下經濟與山寨文化 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/12/04/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131204%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E7%B6%93%E6%BF%9F%E8%88%87%E5%B1%B1%E5%AF%A8%E6%96%87%E5%8C%96/SENSE隨筆131204

地下經濟與山寨文化

執筆人:Kan

〈地下經濟〉

有人類的地方就有交易活動。 社會的演進從漁獵採集型態到農業,再到工商業;交易貫穿各時期而無處不在。 不管是以物易物, 或是用金錢做媒介,無論是否合法,交易都令雙方得到了好處。 只要有需求,人們就會創造供給來滿足它。 反之,只要有供給,商人都會想盡辦法創造需求來促進營銷。 這是古今恆常的道理。***

香港大多數人或創業開店,依法規營商及繳稅;或在辦公室上班,擁有一份穩定的收入,每年繳入息稅。 這種我們視為正常的經濟制度其實反而是異常的。 全世界有一大半人口投身於非正規的經濟體系,從事「地下經濟」的營生。

《地下經濟》作者Neuwirth美其名為debrouillards,這個法語的意思是 “充滿創造力的經濟模式”,簡稱「D體系」。「D體系」是流傳於非洲法語系國家與中南美地區的俚語,指的是地區盛行的:未向政府登記、沒被納入管理、以現金支付,且不繳稅的生產與交易活動,以及其所形成的經濟體系。***

經濟學文獻上與此相近的用詞,包括了非正式Informal、未納入管理Unregulated或無組織Unorganized之體系,或簡稱其為 黑市Black Market、地下經濟Underground Economy或 影子經濟Shadow Economy,並將同時兼有地下經濟及正式體系的經濟,稱為雙元經濟體Dual Economy。

根據書中引用的估計數據,全世界地下經濟約有十萬億美元的規模,是僅次於美國的第二大經濟體。 地下經濟普遍存在於未開發國家、發展中地區、先進國家的發展初期,甚至先進國家的落後地區。 由於體系具有不繳稅及不受政府規範的特質,故多予人以落後髒亂、破壞市容與公共秩序之不良印象,且易讓人將之與黃、賭、毒或走私軍火等犯罪活動聯想起來。

但是此體系亦發揮許多正面的功能:它為不計其數的社會底層人士提供了就業機會,因而活絡了整體經濟。 人們在「地下體系」中鮮少接受政府協助,他們努力奮鬥,展現旺盛的生命力。 其中某些人終至事業有成,升級轉型進入「正式體系」。 由D體系演化為雙元經濟,再進化為現代化經濟體系,是全球所有已開發國家皆曾經歷的發展路程。***

〈山寨文化〉

1979年鄧小平的改革開放讓中國成為了世界工廠, 同時亦成為聞名遐邇的世界山寨。 山寨産品防不勝防地混雜在各種衣物、皮革、手機的貴價品牌當中。

在山寨手機大本營的廣州大沙頭二手貿易中心, 人們可以隨便買到幾十款不同型號、幾可亂真的最新款手機,有些甚至附上產品防偽標誌。 這些手機外表非常漂亮,螢幕顯示與正品一樣清晰,所有功能都能運作,看起來就像原廠的完美複製品,但價格只是正品的五分之一,如果大量購買還能再打折扣。

成千上萬帶著滿袋人民幣現金的非洲顧客穿梭在這個雜亂無章的市埸中, 運著一箱箱被膠袋層層包裹的手機回國,進貨成本加上機票運費, 也最少能賺取一至兩倍的利潤。

除了偶爾應西方政府或品牌公司的要求施加取締, 中國政府基本上對盜版製造商採取不干涉的態度。 工廠和展示廳通常會在假日營業,因為執法公務員大多不用上班。 盜版商亦總是「剛巧」在員警突襲臨檢前關店。即使店鋪掉以輕心被突襲,老闆亦從不會在當局抵逹時出現被抓,最多只是仿冒品被沒收而矣,幾天後盜版商改頭換臉用個新店名在新地點再次開張。

如果想生意做長久,仿冒品的公司會繳一丁點稅, 向政府申報合法部分的收入以掩飾其盜版生意。 這些公司都有僱用員工,參予提振經濟及促進消費,因此政府也不想進行嚴厲打擊。 硬要所有店舖都賣正貨或根據實際經營數據交稅,許多商店根本不能賺錢或者存活。

有些合法商店賣的也可能是假貨, 很多高質仿冒品好到就連原本設計或生產的人都無法分辨。 其實這些超A級仿冒品通常由那些與品牌廠商簽約的工廠製造:他們白天生產品牌商品,晚上和周末則製造仿冒品。***

事實上,盜版活動未必一定損害版權持有人的利益。

「商業軟體聯盟」是一個監控非法軟件的工業團體,該聯盟估計2008年全球盜版軟件導致軟件公司損失了530億美元, 當年全球有百分之四十一的電腦上安裝的軟件是非法的。 聯盟的統計數字其實過度誇大了軟件公司的損失,他們假設每一個盜版的使用都代表軟件公司損失了一個正版銷售, 亦即是假設沒有盜版出現,所有使用者都會出錢購買正品。 但事實上大部分受歡迎的軟件都非常昂貴,大多數盜版使用者(尤其是學生,即未來社會和IT界的棟樑)根本無法負擔,這意味著該損失估計並不可靠。***

不少有能力負擔正版的人亦會使用盜版,這的確造成了軟件公司的銷售損失,但盜版對軟件公司的影響未必全是負面的。 對軟件公司來說,建立市場和使用者基礎是件有價值的事,正如 蓋茲 說的:「只要他們能偷走,我倒是希望他們能偷我們的。」 因為盜版有市場即意味著有更多人使用微軟的產品,某程度上幫助了微軟宣傳及擴大市場佔有率, 即使暫時在銷售環節沒有收入,但建立了強大的使用者基礎,能加強市場對產品的信任和依賴, 對未來的銷售肯定有莫大好處。 正如很多人在學生時期會使用盜版軟件,但畢業後能負擔正版時,都會盡量轉用正版,而他們的公司當然亦會為僱員購買正版。

歷史顯示,仿冒行為是驅動藝術和文化成長的重要力量。*** 歐洲在中世紀前,書籍與文學只是貴族的奢侈品,十六世紀初,盜版小販將流行文學帶入鄉村。 十八世紀時賣盜版書籍的小販生意比合法書店更好,以致書商一方面振臂疾呼要求政府加以取締,另一方面卻在幕後供應貨源。 這使教會得到靈感,僱用流動攤販售賣聖經和分發傳單,成為當時傳播福音最有效的方式。

此外,盜版亦幫助不少文學家如Elizabethan和 Shakespeare的作品死而復生。這些作品初時只在少數貴族間流傳, 原著甚至因為刪減內容或改編成圓滿結局而被嚴重破壞。 在十八世紀前,大多數的莎士比亞作品不但不曾以單行本發表,也不曾在舞臺上演出過。 1734年,在合法發行人對抗盜版商的一場出版戰爭中,莎士比亞的作品一夕之間在倫敦各地都能以極便宜的價格買到, 這使瀕臨停版的名劇突然流行了起來。

除文學外,一些亟需創新的高度競爭行業也從盜版活動中得益。 例如時裝是個淘汰速度極高的行業,今天人們爭相購買的新設計作品,明天一定會被剽竊。 仿冒加快了淘汰過程,因為物以罕為貴,任何東西一旦變得普遍,就注定無法停留在時尚的尖端。 如形隨形的仿冒品迫使設計師持續創新,激發了新風格,這點正是服裝行業成功的必備要素。****

在《罪惡之城娥摩拉Gomorrah》片中,Roberto Saviano指出:「如果伸展臺上的模特兒是唯一穿得起高級時裝的人,流行業就無法賺錢。」 盜版就是將原本只會於上層社會流行的品牌, 注入下層社會民眾的潛意識中;它是免費的品牌廣告,使奢侈品成為大眾夢想的主流。

根據一份中國的消費者行為研究報告,人在市場里會考慮仿冒品,只因有了多項選擇;當他們有足夠的金錢時,還是會購買正版商品的。***

以上資料出自

《地下經濟:透析全球網路拍賣、攤販文化、山寨仿冒、水貨走私、盜版猖獗的金錢帝國 The Stealth of Nations: The global Rise of the Informal Economy》

作者:Robert Neuwirth 譯者:林豐智/張維書/王淑儀

SENSE隨筆131213兒童的困惑 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/12/13/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131213%E5%85%92%E7%AB%A5%E7%9A%84%E5%9B%B0%E6%83%91/SENSE隨筆131213

兒童的困惑: 道德心理學淺談

執筆人:蟬

〈一則小故事〉

上幼兒院的第一天,媽媽替小明換上醒目的校服, 告訴他在學校裡要聽老師的話。小明乖巧地點頭,快樂地上學去。

隔了幾天, 小明在學校裡發覺小康並未穿著校服, 於是義正詞嚴地向老師問道:老師,媽媽說上學要穿著校服,怎麼小康沒有穿呢? 老師耐心地跟小明解釋,是我讓他不用穿的。 小明聽罷點點頭,並未深究。

不數日,小明驚見小康以太極拳毆打同學, 便急忙向老師告狀:老師,小康打人啊! 老師同樣冷靜地跟小明說:不用怕,是我讓他這樣幹的。 小明這次並沒有輕易接受狀況,反而情急地拉著老師,重申打同學是不對的。

小明為何接受老師准許同學免穿校服上學,但卻不接受老師授權同學打人呢? 還有,他從那兒學到或養成這種關乎道德倫理的想法呢?

〈道德從哪裡來?〉

發展心理學之父 皮亞傑Piaget提出兒童認知能力的階段性:即認知能力隨著年齡而增長。***

兒童會先認識到物體本身是守恒的,即不會無緣無故地消失;隔了一段時間,他又認識到數量是守恒的;然後到長度、體積….. 最後是容積。這時,他對空間的觀念趨於成熟。

以“體積守恒” 為例子:以一個外型高瘦和一個矮肥,但是容積相同的兩個杯子,滿裝著相同容積的水,讓還沒到相應年齡的小孩去判斷哪隻裝的水比較多,他們會選比較高瘦的那一隻。 即使在他面前把矮肥杯的水倒滿高瘦杯子,也不能改變他的想法。

皮氏認為兒童對世界的認識並非先驗的,但亦非全由教養學習,而是像基因和食譜的運作一樣:在合適的時間和條件下 自我建構self-construct 出來的。****

60年代心理學家Lawrence Kohlberg以皮氏理論為基礎,提出道德發展也是按階段性發展的。**** Kohlberg建立一系列的 “道德難題moral dilemmas”,給予不同年齡的兒童作判斷,發現大概可以將兒童的道德發展分為6個階段,每階段對同一道德難題會有不同的判斷。

其中經典例子為 “兩難的漢斯 Heinz Dilemma”:

漢斯的妻子患上癌症,有一種相當昂貴的藥物可以醫治它。 診治醫生由於擁有專賣權,將出廠價格提高10倍發售。 漢斯向親友籌措藥費,卻只能籌到半數。他跑去向醫生求助,希望可以分期繳付另外一半藥費,卻遭醫生拒絕。 絕望的漢斯決定在半夜裡到醫務所把藥偷走。

不同階段的兒童會對此有不同的反應:

- 服從:不應該,因為壞人才會偷竊,而且要坐牢。

- 自利:應該,因為他要把妻子救活才感到快樂,即使坐牢也沒所謂。

- 符合conformity:應該,因為這樣才是他妻子眼中的好丈夫。

- 法規:不應該,因為這樣是違法的。

- 人權:應該,因為生存是最基本的權利,即使違法亦然。

- 通用道德規範:應該,因為救助病患的價值比維護產權更為重要。

結論: 道德發展並不是單向的線性累積,而是在多元價值中不斷變焦建構得來的。*****

在文章開首的故事裡,小明似乎將‘不可傷害別人’看得比‘上學要穿校服’重要得多。 這反映出兒童在學習規則時似乎有將它們區分輕重。***

Kohlberg的學生Elliot Turiel指出: 人在社會生活中學習規則的時候,會將之分類為「道德規則morale rules」和「社會規範social conventions」。

道德規則一般與 公正、傷害、權利和福利有關;而社會規範則是些任意,并且可變的規則。

Turiel進一步指出: 兒童在建構道德時, 以 “不可傷害別人” 為整個體系的基石。*** 道德就是關於如何善待別人,這是一個普世的標準。

90代時美國道德心理學抱持這種主流思想。 然而,人類學家很快便提出質疑。

〈道德真有普世性嗎?〉

芝加哥大學人類學家Richard Shweder並不認同Turiel師徒的說法。 他認為這種以 “不能傷害別人” — John Mills提出的「自由主義原則」, 作為道德基石的想法只適用於西方特有的文化。 西方社會擁抱個人主義,私權從19世紀開始急速膨脹,與世界其他地方比較,是極為罕見的情況。***

Shweder認為不同的社會文化皆需建立法則去指導並規管社會生活, 而當中最核心的問題便是平衡個人與組織之間的需要。 世界上大部分社會均採取「社會中心sociocentric」的路徑:即公權凌駕私權,個人必須為社會盡責,甚或犧牲。Turiel等人得出的道德發展理論,只適用於西方個人主義社會。

透過一系列模仿Turiel的實驗,Schweder證明Turiel的結論缺乏普遍性。 他指出兒童以道德規則和社會規範為框架去建構道德,只是一種 文化產物cultural artifacts:在個人主義的文化下,為了與組織建立關係所不可避免的手段。****

〈道德的另一個面向:直覺〉

不管有道理的是Turial師徒還是Shweder,他們的主張均隱含「道德」是透過運用理性去判斷事物的基準。 在辨別事物是否道德時,皆以道德規則或社會規範為基礎去支持他的判斷。然而道德是否就是這樣?

試閱以下例子:

「小明飼養多年的小狗在屋外遊玩時被汽車撞死,他發現後非常傷心, 但覺得這樣把小狗的屍體埋葬掉似乎有點浪費,於是便把它帶回家裡烹調食用。」

一般人看到以上的例子會覺得很噁心,認為小明這樣做簡直喪心病狂。 但請細想一下,小明這樣做究竟有甚麼不對? 又或者,會否在別的文化裡,這樣做並無不妥之處呢? 請留意下回《道德:大象與騎師》。

參考

《The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion》, 2012, Jonathan Haidt

SENSE隨筆131209直立人的晚餐 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/12/09/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131209%E7%9B%B4%E7%AB%8B%E4%BA%BA%E7%9A%84%E6%99%9A%E9%A4%90/電影《King Kong》的主角巨型金剛便是左邊那隻 “大猩猩gorilla”的科幻版本;而右邊臉部和人類一樣呈肉色的便是 “黑猩猩chimpanzee”。

到底大猩猩、黑猩猩和人類,誰與誰的血緣最接近呢? 若以外型和活動姿態去判斷,會認為大猩猩和黑猩猩最親近。但DNA的分析卻指出,黑猩猩和人的相似度比兩種猿類之間更接近一點。

演化生物學家將物種演化按時間排序得出「演化樹枝圖」,嘗試解讀物種的演化過程和環境的關係。

生態區位發生重大變化時, 物種可能會出現較關鍵的變化而辟出新的演化路徑。*** 該等處於分水嶺的物種在了解演化進程中扮演極重要的角色。 從維多利亞時代開始便將此類中間物種稱為 「失落的環節the missing link」。

著名的中間物種包括 “始祖鳥Archaeopteryx” 和 “提塔利克魚Tiktaalik”。(延伸閱讀:《SENSE隨筆131125 能做伏地挺身的魚》。)

人為何要站起來

早至演化論之父 達爾文便留意到人類一項與其他動物最大的差異:兩腳站立。他提出人直立是為了解放雙手,創造使用工具的條件。***

縱使兩腳站立的確是使用工具的條件,但演化並不是設計,Th. 演化方向並未經過規劃,與之相反,變異是完全隨機的, 天擇則把不適應環境的變異去除,保存下來的便呈現出方向性。*****

直立只為使用工具創造了條件, 使用工具並不是直立的原因。 化石證據亦指出工具的使用遠比直立出現得晚。***

關於直立的原因,當今演化生物學界的主流學說是「乾草原假說」: 猿類生活的非洲熱帶雨林範圍因 新生世冰河時期(由2.6百萬年前1萬年前左右)的氣候變化而縮減, 部分猿類被迫遷徙往雨林邊陲的乾草原地帶生活。*** 猿的主要食物水果數量減少,令牠不得不加長採集的時間和技能。

猿發展出擁有優良爬樹能力的上肢,並可以兩腳站立方式行走較短的距離,但兩足行走並不是牠慣常的移動方法。 猿行走時會將雙手垂在地上輔助,這種走路的動作稱為 “knuckle-walking”。 研究發現黑猩猩以這種方法行走遠比人類以兩足行走多花4倍能量。***

兩足行走的跡象最早發現在4百萬年前的 “南方古猿Australopithecus”身上,但當時的下肢結構並不合適長途跋涉。 人和黑猩猩身體結構上有三個重大的分別:

- 黑猩猩的骨盤比人類長而扁,臀部肌肉只能在背後面發展;人類臀部外側卻長有用以平衡上半身的肌肉,令兩足行走時花費較少能量在上半身的平衡上面。

- 人類的脊骨較長而呈S型,與黑猩猩的微C型比較,黑猩猩兩足行走時身體需要向前微傾。加上頸骨連接頭顱的角度較大,黑猩猩向前望時必須彎曲身體,使上半身平衡更形困難。

- 人類腳掌上的 “腳橋”是將後腳掌著地的力量傳遞到腳姆趾的橋樑,令兩足步行更有效率。黑猩猩沒有腳橋。(註:筆者也沒有,即為扁平足。)

1978年坦桑尼亞 拉多里Latoli找到的古猿腳印證實了早在3.6百萬年前古猿已經有兩腳走路的痕跡。 兩腳走路除了可以到更遠的地方覓食,更有利於採摘樹上的水果和副食。

臼齒為何這麼大

冰河時期以前,古猿以水果為主食,副食包括樹葉、樹枝和香草等。 它們似乎在極有限的範圍內覓食,而將食物訂出優先次序。*** 如果找不到水果便會退而取副食,而非走到更遠的地方去尋覓主食,猿平均每天行走2-3公里左右。

冰河時期大幅改變生態,除了令古猿需花較多時間覓食外,水果的稀缺亦令它們進食副食的比例提升。 前期的古猿的門牙較闊而平,目的是為了將水果切斷。然而隨著食物比例的改變,臼齒的體積逐漸提升。

由於食物的熱量較低,黑猩猩每天除休息外約花一半時間在咀嚼食物之上***,若遇上主食水果稀缺,則可能要花更多時間在處理纖維極豐富的副食。 臼齒的用途是將食物磨碎,冰河後期古猿的高纖維食物逐漸取代水果成為主食,故牙齒和顎骨亦適應出較佳的食物處理能力。

其中一種較後期的 “強壯南方古猿robust australopiths 鮑氏傍人australopithecus boisei” 的臼齒比黑猩猩大1倍,琺瑯質則厚2倍。 加上為了配合牙齒而變型的顎骨和強壯的咀嚼肌肉,令它們更能適應快速變化的生活環境。

參考

《Story of the Human Body: Evolution, Health and Disease》(2013) Daniel Lieberman

作者為哈佛大學人類演化生物學部門主任

Next Page