- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

2030年清潔空氣市場將超20萬億,投資方向有新變化

如果以2030年全國所有城市實現空氣質量達標為預期,那麽,屆時全國清潔空氣市場將達到多大規模?答案是20萬億元。

清潔空氣創新中心、北京師範大學、北京航空航天大學、北京亞太展望環境發展咨詢中心等機構最新研究結果認為,隨著大氣治理的逐步深入,我國的清潔空氣市場將迎來巨大的結構性投資機會,成為中國經濟增長的新動力。2030年,我國清潔空氣部分重點領域或將迎來逾20萬億元的市場機遇,中國將成為全球最大的清潔空氣技術需求市場。

在中關村創藍清潔空氣產業聯盟日前召開的《2030清潔空氣市場展望報告》發布會上,北京師範大學環境學院教授毛顯強介紹,專家們預測,到2030年我國第三產業占比將超過60%,煤炭占總能耗比重低於42%,清潔能源占總能耗比例達22%,新能源汽車年銷量或超1500萬輛。

“這些變化會帶來巨大的溫室氣體減排效應,加速實現中國在巴黎協議中的承諾,推動全球低碳發展。”毛顯強說。

自2013年《大氣汙染防治行動計劃》(簡稱《大氣十條》)發布以來的五年間,我國在大氣汙染防治領域取得了突破進展,部分城市PM2.5濃度降幅達到甚至超過30%,實現了部分西方國家一二十年才能達到的空氣質量改善成果。尤其是人口密度高的中東部重點區域,珠三角地區連續三年實現達標。

而《大氣十條》的成功實施,除了需要1.84萬億元的投入,也拉動經濟發展,實現2.04萬億元的GDP增長,同時帶來近400萬的新增就業崗位。上述報告稱,在過去的五年中,許多與空氣汙染防治相關行業都已經迎來了高速增長的機遇,而這些市場機遇都與相關領域控制政策的出臺緊密相關。

報告介紹,自2011年浙能集團首次提出燃煤機組“超低排放”的理念後,超低排放改造項目不斷開始在中國實施投運,2015年國家在燃煤發電領域開始全面啟動超低排放改造並出臺一系列鼓勵措施,燃煤電廠超低排放改造進入“全面啟動”時期。截止到2017年底,全國燃煤機組累計完成超低排放改造7億千瓦,占煤電裝機容量71%,已超額完成2020年前的改造任務,投資額達3100億元。

2015年我國開始大力開展生態環境監測網絡建設,目前已設置國家、省、市、縣四個層級的5000余個監測站點,基本建成環境空氣質量監測網,覆蓋到我國所有338個地級以上城市,投資總額超過64億元。

毛顯強表示,《大氣十條》僅僅拉開了中國空氣汙染防治的序幕。由於空氣質量改善所關系到的產業非常廣泛,隨著藍天保衛戰開啟,大氣汙染防治力度的加大,一些重點領域的市場空間將迅速擴大,如燃煤汙染防治、工業源VOCs汙染防治、環境監測、新能源汽車、移動源汙染防治以及室內空氣汙染防治等。

上述機構預測,超低排放將成為燃煤發電汙染物排放治理技術之中的主流並逐步向鋼鐵、水泥等行業擴展,釋放超過2800億元的市場空間;清潔取暖初始投資市場規模到2021年將累積到約7000億元,到2030年累積市場規模將超過9000億元(若考慮燃料部分市場,則會增加到4萬億元以上);到2030年,我國工業源VOCs的減排量約2000萬噸,由減排帶來的投資需求約8000億元。

此外,隨著常規空氣質量監測體系的完善,網格化監測系統的建立以及未來VOCs監測的拓展所帶來的設備市場空間將超過800億元,第三方運維市場有望突破500億元;重型柴油車顆粒物防治、輕型汽油車尾氣排放控制、蒸發排放控制以及油品質量升級將產生約2萬億元的市場;新能源汽車將迎爆發式增長,新增乘用車、中大型客車以及乘用車充電服務未來市場將超14萬億元;室內空氣凈化市場增速迅猛,需求將超過1.7萬億元。

“中國巨大的清潔空氣技術市場會吸引全球的清潔技術企業在中國的市場集聚和快速發展,許多在中國成長起來的清潔能源與汙染防治技術,將有可能走出中國,支持其他國家加速清潔空氣的行動,推動全球清潔化的發展。”中關村創藍清潔空氣產業聯盟主任解洪興說。

北京市建築科學研究院研究員朱春表示,隨著人們生活水平的提高,對健康的需要也必然越來越大。室內環境健康是環保與健康產業的重要環節,將產生巨大的市場。上述研究有利於環境健康服務領域的有效投入和資源配置,具有良好的前瞻性和導向性。

上述機構表示,目前,中國的空氣汙染仍然在攻堅階段,超過70%的城市仍然空氣質量不達標,中國政府已經制定了在2035年之前基本實現美麗中國的戰略目標。中國的大氣汙染防治工作會持續深入推進。

對此,上述機構對於相關領域的技術、產品開發方向也提出了具體建議,如在室內空氣凈化方面,未來可開發更新、更高效的去除多種室內空氣汙染物的綜合系統,並針對室內汙染類型選擇去除汙染物的凈化組件,同時考慮避免產生二次汙染物,以及易安裝、易清潔、自動控制的凈化裝置將是市場的主要需求方向,將會吸引更加廣大的投資機會。

在新能源汽車領域,未來充電技術將呈現出多元化發展的趨勢,快速、便捷的充電方式將是發展的主流。充電站將有可能向大功率充儲一體模式發展,大功率快速充電站將會普及。同時,無線充電、充電道路等新型充電模式也將得到越來越多的應用。

圖表資料來源:中關村創藍清潔空氣產業聯盟

從賣木材到賣空氣,海南養護“綠寶石”收獲生態紅利

4月中旬的一天,海南島西南。在霸王嶺林業局東一管理站,一大早5位護林員穿戴整齊,拿著打火、砍刀等工具,分乘3輛摩托車出發。沿著山路車行一段路後,護林員們把車停在路邊,徒步進山。

“巡護點近的,中午就回到站里吃飯,下午再出來;遠的,就自己帶幹糧。”護林員梁霞對第一財經記者說,她負責4280畝山林的巡護,每個月工作22天。工作時,每天都在山上或巡護點。

短短30年間,海南省森林覆蓋率從建省之初的31.7%提高到2017年底的62.1%;天然林保護工程(下稱“天保工程”)區森林覆蓋率更是高達98.16%。海島恢複了熱帶天然林的原貌,溪流重現潺潺流水。

良好的生態環境成為海南發展的最強優勢和最大本錢。統計數據顯示,2017年海南省地區生產總值與1987年相比增長了22倍,服務業對經濟增長的貢獻率達79.5%;海口美蘭國際機場和三亞鳳凰國際機場旅客吞吐量分別為2000萬人次和1938萬人次,全年旅遊接待人數達6745萬。

海南大學一項研究測算,按照森林涵養水源、保育土壤、固碳釋氧、積累營養物質、凈化大氣環境、生物多樣性保護、森林防護和森林遊憩等8個方面14個森林生態系統服務功能指標,海南島森林生態服務功能總價值量已高達2528.3億元/年,相當於2017年海南省地區生產總值(4462.5億元)的一半多。

一個護林員管護四千畝山林

在梁霞所在的管理站,按照巡護工作制度的規定,巡護人員至少每兩個人一組,在轄區內開展巡邏管護,發現和制止各種毀林、違章用火、非法占用林地、盜獵及偷砍各類林木行為,掌握管護區的林情、山情和社情。

護林員陳美鳳則負責3970畝山林的管護。身材瘦小的她今年就要退休了。進山時,陳美鳳的兩條腿上穿著白色的護套。“山里有很多螞蟥,如果不穿護套,螞蟥會鉆到衣服里吸血。”

一位護林員告訴第一財經記者,在海南有一種山螞蟥,要麽在地上跳來跳去,要麽吊在樹上,人經過時就掉到身上。“山里的螞蟥平時只有牙簽般粗細,吸完血後,有手指那麽粗。人被吸血後,傷口流血不止、痛癢,引起局部炎癥,囊腫或出血,嚴重時還會危及生命。”

海南省霸王嶺林業局東一管理站的護林員們正在騎摩托車進山。攝影/章軻

海南省霸王嶺林業局東一管理站的護林員們。攝影/章軻

海南省霸王嶺林業局東一管理站兩位女護林員梁霞(左)和陳美鳳正在山里巡護。攝影/章軻

與前兩位護林員不同,同樣穿著林業制服的陳慶,其職責主要是監測長臂猿的活動。他告訴記者,1984年,他參加廣東省昆蟲研究所組織的長臂猿種群生態研究,從此與長臂猿結下了不解之緣。

1987年6月,陳慶背著錄音、攝像器材在林中尋找長臂猿,聽到短短的叫聲後,興沖沖地往下沖,不料被一根藤拌了一下,連人帶器材翻了幾個跟鬥,腳摔斷了。他忍著巨痛,背著器材,連跪帶爬,用了兩個多小時才爬回站點。

如今的陳慶已經是海南動植物方面小有名氣的“土專家”,參加了省內外科研單位組織的上百個科研項目。有了像陳慶這樣的一群人,使得海南長臂猿的數量、食用植物及食性、活動區域等一點點地被了解清楚。

陳慶對記者說,拯救海南長臂猿,也不只是因為它們是人類近親,基因相似、外形相像、血脈相近,通過對它們的研究,人類可以獲得回溯自身發展歷程的助力。更因為長臂猿是海南中部山區的旗艦物種,是雨林精靈、頂端生物、指示物種,對它們的保護,就是對整個雨林生態系統的保護。

監測數據顯示,1980年,海南的黑冠長臂猿只剩下7只,目前已經發展到4群27只。

霸王嶺林業局局長吳先明介紹,該林業局始建於1957年,初期主要是為國家生產木材。1994年停止采伐。2000年起,實施天然林保護工程。他告訴記者,霸王嶺天保工程區是海南省重要的生態功能區,也是確保海南省農牧業穩產高產的西部天然屏障。“在保障區域生態安全、應對氣候變化、建設海南生態省和國際旅遊島等方面具有不可替代的作用。”

海南省尖峰嶺林區的湖光山色。攝影/章軻

在尖峰嶺林業局,第一財經記者見到了陳建新、陳宗傑父子。“像我們父子都做護林員的並不多。年輕人還是不願意來。”陳建新說,他在林區已經幹了30多年,5年前開始做護林員。兒子2012年從部隊複員後,正好碰上林業局招工。“我覺得這份工作還是不錯的。”陳建新說。

海南省尖峰嶺林業局陳建新、陳宗傑父子護林員。攝影/章軻

陳宗傑的想法與其父親差不多。“我之前在廣東東莞當兵,那里企業多,空氣質量不好。從那時起,我就意識到生態環境的重要,也決定複員後,回到家鄉守護這片山林。”

從“賣木材”轉變為“賣空氣”

海南島是我國面積最大、最典型的濕熱帶地區,非常適合林木生長,是我國林業發展最具優勢的省份。

海南省林業廳林場處副處長劉堅告訴第一財經記者,建國初期,海南島擁有天然林1800萬畝。1958年,為滿足國家建設對木材的需求,海南相繼建立16個森工采伐企業,為國家建設輸送了大批優質木材。到1979年,天然林面積銳減至570萬畝(不足過去的三分之一),導致水土流失加劇,生態平衡失調。

1993年,海南省人大頒布了《海南省森林保護管理條例》,省政府決定從1994年1月1日起全面停止天然林采伐,11個森工林區實施森工轉產。

1998年,國家天然林資源保護工程在海南啟動,688.5萬畝面積被納入了全國重點國有林區天然林保護工程實施範圍,涉及尖峰嶺林業局、霸王嶺林業局、吊羅山林業局、黎母山林業局、抱龍林場、獼猴嶺林場、卡法林場、南高嶺林場、毛瑞林場、保梅嶺林場和白馬嶺林場共11個森工企業。

1999年2月,海南省人大通過《關於建設生態省的決定》,在全國率先提出建設生態省,把建設“生態省”作為可持續發展的戰略決策。

劉堅介紹,通過加強森林管護、實行封山育林和人工造林,森林面積和蓄積量明顯提高。調查統計,天保工程區內有林地面積從2000年的591.16萬畝增加到2018年的683.79萬畝,森林覆蓋率從2000年的87.38%增加到2018年的98.16%,森林蓄積量從2000年的4458萬立方米增加到2018年的7090.4萬立方米。森林的固碳釋氧、涵養水源、保持水土等生態能明顯增強。

而這些綠水青山也正在變成真金白銀。吳先明介紹,霸王嶺國家森林公園2017年接待遊客近8萬人,景區門票收入225.7萬元。“我們正規劃建設霸王嶺雨林氧吧小鎮、遊客服務接待中心、白石潭度假休閑區和科普教育基地。”

霸王嶺林業局近年來發展了水電、橡膠松香和森林旅遊三大產業。其中,2017年水電年收入208萬元,橡膠收入73.4萬元,旅遊產業收入308.3萬元。

最值得一提的是當地的空氣產品。據海南省環境監測中心站監測,霸王嶺國家森林公園、尖峰嶺國家森林公園、五指山國家級自然保護區等主要森林旅遊區空氣負離子濃度,均遠超世界衛生組織規定清新空氣標準,對人體健康極有利。

霸王嶺借此從“賣木材”轉變為“賣空氣”。18日上午,在海南藍天藍實業發展有限公司生產車間,總經理羅威威介紹,這家公司與霸王嶺林業局達到合作協議,已經建廠生產罐裝空氣產品。

“霸王嶺森林公園內的負氧離子含量極高,常年日平均濃度可達5000個立方厘米,最高可達10萬個立方厘米。我們的工作人員從山里收集空氣,再運下山分裝。”羅威威說,企業引進的是德國先進科技,灌裝出便攜清潔的壓縮空氣。“國內醫療健康行業和一些高端客戶很喜歡這一產品。我們已計劃增加投入,擴建廠房。”

海南藍天藍實業發展有限公司總經理羅威威向記者展示空氣產品。攝影/章軻

在尖峰嶺林業局,副局長陳江介紹,經過20多年的天然林保護,當地已實現了工程區森林面積和森林蓄積量的“雙增”目標。

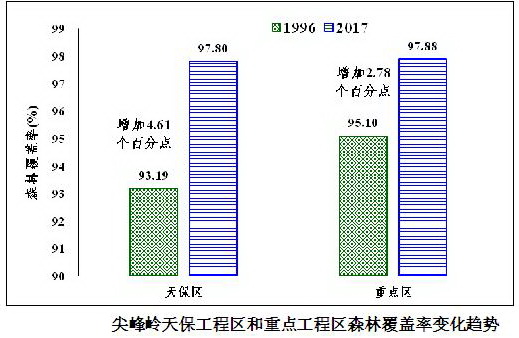

監測數據顯示,20年間,尖峰嶺林區森林面積凈增加5.94萬畝,覆蓋率增加4.61個百分點,森林蓄積量凈增加了165.21萬立方米。尖峰嶺天保工程區熱帶森林年平均凈固定的二氧化碳,相當於吸收了39.42萬輛排量為2.0的汽車一年行駛1萬公里所排出的二氧化碳(按92號汽油的碳含量匡算)。

據尖峰嶺森林生態系統定位研究站的長期監測數據,1996年之前,尖峰嶺熱帶森林每年的調蓄水量為3.73億立方米,到2017年,調蓄水量為3.76億立方米。每年所調節的水資源量相當於新建1座大(二)型水庫(1-10億立方米);20多年間,平均每年新增加的調節水量相當於新建造1座小(一)型水庫(庫容為100-1000萬立方米)。

尖峰嶺天保工程區和重點工程區森林覆蓋率變化趨勢。資料來源:海南省尖峰嶺林業局

尖峰嶺國家森林公園2004-2017生態旅遊人數和門票收入變化曲線。資料來源:海南省尖峰嶺林業局

劉堅介紹,天保工程的實施,使海南省11個森工企業由原來的依靠砍伐木材收入為主,轉變為依靠多種經營收入為主。林區發展小水電、經濟林種植、森林旅遊、林果采集、林下種養等多種經營,形成適應生態保護的多元化產業結構。

海南省林業廳的統計數據顯示,目前天保工程區旅遊年收入達1295萬元;實施傳統產業提質增效,加快水電設備改造升級,提高水資源利用效益,林區水電年收入達1463萬元,橡膠、松脂等林副產品產量年收入達869萬元;加大苗圃資金技術投入,切實提高種苗、花卉、綠化苗木的科技含量,花卉苗木年收入達316萬元。

用最好的資源吸引最好的投資

4月11日,中共中央、國務院印發的《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》提出,海南的戰略定位是國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中心。

而圍繞生態建設,指導意見具體明確了四個階段目標:到2020年,生態文明制度基本建立,生態環境質量持續保持全國一流水平;到2025年,生態環境質量繼續保持全國領先水平;到2035年,生態環境質量和資源利用效率居於世界領先水平;到本世紀中葉,建成經濟繁榮、社會文明、生態宜居、人民幸福的美好新海南。

指導意見提出,“研究設立熱帶雨林等國家公園,構建以國家公園為主體的自然保護地體系,按照自然生態系統整體性、系統性及其內在規律實行整體保護、系統修複、綜合治理。”“實施重要生態系統保護和修複重大工程,構建生態廊道和生物多樣性保護網絡,提升生態系統質量和穩定性。”

同時,鼓勵在重點生態區位推行商品林贖買制度,探索通過租賃、置換、地役權合同等方式規範流轉集體土地和經濟林,逐步恢複和擴大熱帶雨林等自然生態空間。實施國家儲備林質量精準提升工程,建設鄉土珍稀樹種木材儲備基地。對生態環境脆弱和敏感區域內居民逐步實施生態移民搬遷。

在近日召開的慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上,海南省委書記、省人大常委會主任劉賜貴表示,必須“牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念,以最嚴的舉措保護生態環境,加快建設全國生態文明示範區。”

劉賜貴在去年召開的海南省第七次黨代會上表示,要著力“增綠”“護藍”,始終堅持生態底線思維,絕不上汙染環境、破壞生態的項目,加快形成以服務型經濟為主的產業結構,使最好的資源吸引最好的投資,使生態優勢轉化為發展優勢,實現保護與發展雙贏。

劉堅介紹,截至2018年4月,海南省天保工程共投入資金逾17億元(含兩年試點中央資金5869萬元、省配套資金7300萬元),其中,中央財政投入7.89億元,占46.42%,省財政投入9.11億元,占53.58%,為天保工程實施提供了有力保障。

天保工程的實施,也使海南省11個森工企業的5139名職工得到妥善分流安置,其中森林管護1385人,營造林212人,一次性安置2733人,其它安置809人。2018年天保工程區林業職工人均月工資4618元,是1997年308元的14.99倍。職工工資待遇基本接近當地事業單位工資水平。

陳江告訴第一財經記者,2017年,尖峰嶺林業局職工年人均工資收入達到51876元,是1999年3024元的17.15倍。每對職工夫婦(含離退休職工和一次性安置人員)擁有一套住房。人均住房面積達到41.9平方米,而2000年人均住房面積不足10平方米。

據國家林業和草原局天然林保護辦公室信息處處長劉躍輝介紹,天保工程是國家重大生態保護和修複工程。中央財政對天保工程投入巨大。一期天保工程投了1118.73億元,二期擬投入2440.2億元,實際上自2014年擴大到全國後,大大突破了預算安排計劃,2017年中央財政投入天保資金533億元,幾乎占國家對林業年總投入的三分之一強。

全國森林資源清查結果顯示,天保工程區的天然林面積、蓄積增速明顯高於全國平均水平。森林涵養水源能力增強,水土流失減少。

海南省霸王嶺林業局東一管理站的護林員們在巡護途中。攝影/章軻

從賣木材到賣空氣,海南生態資本增值背後的“天保人”

4月中旬的一天,海南島西南。在霸王嶺林業局東一管理站,一大早5位護林員穿戴整齊,拿著打火、砍刀等工具,分乘3輛摩托車出發。沿著山路車行一段路後,護林員們把車停在路邊,徒步進山。

“巡護點近的,中午就回到站里吃飯,下午再出來;遠的,就自己帶幹糧。”護林員梁霞對第一財經記者說,她負責4280畝山林的巡護,每個月工作22天。工作時,每天都在山上或巡護點。

短短30年間,海南省森林覆蓋率從建省之初的31.7%提高到2017年底的62.1%;天然林保護工程(下稱“天保工程”)區森林覆蓋率更是高達98.16%。海島恢複了熱帶天然林的原貌,溪流重現潺潺流水。

良好的生態環境成為海南發展的最強優勢和最大本錢。統計數據顯示,2017年海南省地區生產總值與1987年相比增長了22倍,服務業對經濟增長的貢獻率達79.5%;海口美蘭國際機場和三亞鳳凰國際機場旅客吞吐量分別為2000萬人次和1938萬人次,全年旅遊接待人數達6745萬。

海南大學一項研究測算,按照森林涵養水源、保育土壤、固碳釋氧、積累營養物質、凈化大氣環境、生物多樣性保護、森林防護和森林遊憩等8個方面14個森林生態系統服務功能指標,海南島森林生態服務功能總價值量已高達2528.3億元/年,相當於2017年海南省地區生產總值(4462.5億元)的一半多。

一個護林員管護四千畝山林

在梁霞所在的管理站,按照巡護工作制度的規定,巡護人員至少每兩個人一組,在轄區內開展巡邏管護,發現和制止各種毀林、違章用火、非法占用林地、盜獵及偷砍各類林木行為,掌握管護區的林情、山情和社情。

護林員陳美鳳則負責3970畝山林的管護。身材瘦小的她今年就要退休了。進山時,陳美鳳的兩條腿上穿著白色的護套。“山里有很多螞蟥,如果不穿護套,螞蟥會鉆到衣服里吸血。”

一位護林員告訴第一財經記者,在海南有一種山螞蟥,要麽在地上跳來跳去,要麽吊在樹上,人經過時就掉到身上。“山里的螞蟥平時只有牙簽般粗細,吸完血後,有手指那麽粗。人被吸血後,傷口流血不止、痛癢,引起局部炎癥,囊腫或出血,嚴重時還會危及生命。”

海南省霸王嶺林業局東一管理站的護林員們正在騎摩托車進山。攝影/章軻

海南省霸王嶺林業局東一管理站的護林員們。攝影/章軻

海南省霸王嶺林業局東一管理站兩位女護林員梁霞(左)和陳美鳳正在山里巡護。攝影/章軻

與前兩位護林員不同,同樣穿著林業制服的陳慶,其職責主要是監測長臂猿的活動。他告訴記者,1984年,他參加廣東省昆蟲研究所組織的長臂猿種群生態研究,從此與長臂猿結下了不解之緣。

1987年6月,陳慶背著錄音、攝像器材在林中尋找長臂猿,聽到短短的叫聲後,興沖沖地往下沖,不料被一根藤拌了一下,連人帶器材翻了幾個跟鬥,腳摔斷了。他忍著巨痛,背著器材,連跪帶爬,用了兩個多小時才爬回站點。

如今的陳慶已經是海南動植物方面小有名氣的“土專家”,參加了省內外科研單位組織的上百個科研項目。有了像陳慶這樣的一群人,使得海南長臂猿的數量、食用植物及食性、活動區域等一點點地被了解清楚。

陳慶對記者說,拯救海南長臂猿,也不只是因為它們是人類近親,基因相似、外形相像、血脈相近,通過對它們的研究,人類可以獲得回溯自身發展歷程的助力。更因為長臂猿是海南中部山區的旗艦物種,是雨林精靈、頂端生物、指示物種,對它們的保護,就是對整個雨林生態系統的保護。

監測數據顯示,1980年,海南的黑冠長臂猿只剩下7只,目前已經發展到4群27只。

霸王嶺林業局局長吳先明介紹,該林業局始建於1957年,初期主要是為國家生產木材。1994年停止采伐。2000年起,實施天然林保護工程。他告訴記者,霸王嶺天保工程區是海南省重要的生態功能區,也是確保海南省農牧業穩產高產的西部天然屏障。“在保障區域生態安全、應對氣候變化、建設海南生態省和國際旅遊島等方面具有不可替代的作用。”

海南省尖峰嶺林區的湖光山色。攝影/章軻

在尖峰嶺林業局,第一財經記者見到了陳建新、陳宗傑父子。“像我們父子都做護林員的並不多。年輕人還是不願意來。”陳建新說,他在林區已經幹了30多年,5年前開始做護林員。兒子2012年從部隊複員後,正好碰上林業局招工。“我覺得這份工作還是不錯的。”陳建新說。

海南省尖峰嶺林業局陳建新、陳宗傑父子護林員。攝影/章軻

陳宗傑的想法與其父親差不多。“我之前在廣東東莞當兵,那里企業多,空氣質量不好。從那時起,我就意識到生態環境的重要,也決定複員後,回到家鄉守護這片山林。”

從“賣木材”轉變為“賣空氣”

海南島是我國面積最大、最典型的濕熱帶地區,非常適合林木生長,是我國林業發展最具優勢的省份。

海南省林業廳林場處副處長劉堅告訴第一財經記者,建國初期,海南島擁有天然林1800萬畝。1958年,為滿足國家建設對木材的需求,海南相繼建立16個森工采伐企業,為國家建設輸送了大批優質木材。到1979年,天然林面積銳減至570萬畝(不足過去的三分之一),導致水土流失加劇,生態平衡失調。

1993年,海南省人大頒布了《海南省森林保護管理條例》,省政府決定從1994年1月1日起全面停止天然林采伐,11個森工林區實施森工轉產。

1998年,國家天然林資源保護工程在海南啟動,688.5萬畝面積被納入了全國重點國有林區天然林保護工程實施範圍,涉及尖峰嶺林業局、霸王嶺林業局、吊羅山林業局、黎母山林業局、抱龍林場、獼猴嶺林場、卡法林場、南高嶺林場、毛瑞林場、保梅嶺林場和白馬嶺林場共11個森工企業。

1999年2月,海南省人大通過《關於建設生態省的決定》,在全國率先提出建設生態省,把建設“生態省”作為可持續發展的戰略決策。

劉堅介紹,通過加強森林管護、實行封山育林和人工造林,森林面積和蓄積量明顯提高。調查統計,天保工程區內有林地面積從2000年的591.16萬畝增加到2018年的683.79萬畝,森林覆蓋率從2000年的87.38%增加到2018年的98.16%,森林蓄積量從2000年的4458萬立方米增加到2018年的7090.4萬立方米。森林的固碳釋氧、涵養水源、保持水土等生態能明顯增強。

而這些綠水青山也正在變成真金白銀。吳先明介紹,霸王嶺國家森林公園2017年接待遊客近8萬人,景區門票收入225.7萬元。“我們正規劃建設霸王嶺雨林氧吧小鎮、遊客服務接待中心、白石潭度假休閑區和科普教育基地。”

霸王嶺林業局近年來發展了水電、橡膠松香和森林旅遊三大產業。其中,2017年水電年收入208萬元,橡膠收入73.4萬元,旅遊產業收入308.3萬元。

最值得一提的是當地的空氣產品。據海南省環境監測中心站監測,霸王嶺國家森林公園、尖峰嶺國家森林公園、五指山國家級自然保護區等主要森林旅遊區空氣負離子濃度,均遠超世界衛生組織規定清新空氣標準,對人體健康極有利。

霸王嶺借此從“賣木材”轉變為“賣空氣”。18日上午,在海南藍天藍實業發展有限公司生產車間,總經理羅威威介紹,這家公司與霸王嶺林業局達到合作協議,已經建廠生產罐裝空氣產品。

“霸王嶺森林公園內的負氧離子含量極高,常年日平均濃度可達5000個立方厘米,最高可達10萬個立方厘米。我們的工作人員從山里收集空氣,再運下山分裝。”羅威威說,企業引進的是德國先進科技,灌裝出便攜清潔的壓縮空氣。“國內醫療健康行業和一些高端客戶很喜歡這一產品。我們已計劃增加投入,擴建廠房。”

海南藍天藍實業發展有限公司總經理羅威威向記者展示空氣產品。攝影/章軻

在尖峰嶺林業局,副局長陳江介紹,經過20多年的天然林保護,當地已實現了工程區森林面積和森林蓄積量的“雙增”目標。

監測數據顯示,20年間,尖峰嶺林區森林面積凈增加5.94萬畝,覆蓋率增加4.61個百分點,森林蓄積量凈增加了165.21萬立方米。尖峰嶺天保工程區熱帶森林年平均凈固定的二氧化碳,相當於吸收了39.42萬輛排量為2.0的汽車一年行駛1萬公里所排出的二氧化碳(按92號汽油的碳含量匡算)。

據尖峰嶺森林生態系統定位研究站的長期監測數據,1996年之前,尖峰嶺熱帶森林每年的調蓄水量為3.73億立方米,到2017年,調蓄水量為3.76億立方米。每年所調節的水資源量相當於新建1座大(二)型水庫(1-10億立方米);20多年間,平均每年新增加的調節水量相當於新建造1座小(一)型水庫(庫容為100-1000萬立方米)。

尖峰嶺天保工程區和重點工程區森林覆蓋率變化趨勢。資料來源:海南省尖峰嶺林業局

尖峰嶺國家森林公園2004-2017生態旅遊人數和門票收入變化曲線。資料來源:海南省尖峰嶺林業局

劉堅介紹,天保工程的實施,使海南省11個森工企業由原來的依靠砍伐木材收入為主,轉變為依靠多種經營收入為主。林區發展小水電、經濟林種植、森林旅遊、林果采集、林下種養等多種經營,形成適應生態保護的多元化產業結構。

海南省林業廳的統計數據顯示,目前天保工程區旅遊年收入達1295萬元;實施傳統產業提質增效,加快水電設備改造升級,提高水資源利用效益,林區水電年收入達1463萬元,橡膠、松脂等林副產品產量年收入達869萬元;加大苗圃資金技術投入,切實提高種苗、花卉、綠化苗木的科技含量,花卉苗木年收入達316萬元。

用最好的資源吸引最好的投資

4月11日,中共中央、國務院印發的《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》提出,海南的戰略定位是國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中心。

而圍繞生態建設,指導意見具體明確了四個階段目標:到2020年,生態文明制度基本建立,生態環境質量持續保持全國一流水平;到2025年,生態環境質量繼續保持全國領先水平;到2035年,生態環境質量和資源利用效率居於世界領先水平;到本世紀中葉,建成經濟繁榮、社會文明、生態宜居、人民幸福的美好新海南。

指導意見提出,“研究設立熱帶雨林等國家公園,構建以國家公園為主體的自然保護地體系,按照自然生態系統整體性、系統性及其內在規律實行整體保護、系統修複、綜合治理。”“實施重要生態系統保護和修複重大工程,構建生態廊道和生物多樣性保護網絡,提升生態系統質量和穩定性。”

同時,鼓勵在重點生態區位推行商品林贖買制度,探索通過租賃、置換、地役權合同等方式規範流轉集體土地和經濟林,逐步恢複和擴大熱帶雨林等自然生態空間。實施國家儲備林質量精準提升工程,建設鄉土珍稀樹種木材儲備基地。對生態環境脆弱和敏感區域內居民逐步實施生態移民搬遷。

在近日召開的慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上,海南省委書記、省人大常委會主任劉賜貴表示,必須“牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念,以最嚴的舉措保護生態環境,加快建設全國生態文明示範區。”

劉賜貴在去年召開的海南省第七次黨代會上表示,要著力“增綠”“護藍”,始終堅持生態底線思維,絕不上汙染環境、破壞生態的項目,加快形成以服務型經濟為主的產業結構,使最好的資源吸引最好的投資,使生態優勢轉化為發展優勢,實現保護與發展雙贏。

劉堅介紹,截至2018年4月,海南省天保工程共投入資金逾17億元(含兩年試點中央資金5869萬元、省配套資金7300萬元),其中,中央財政投入7.89億元,占46.42%,省財政投入9.11億元,占53.58%,為天保工程實施提供了有力保障。

天保工程的實施,也使海南省11個森工企業的5139名職工得到妥善分流安置,其中森林管護1385人,營造林212人,一次性安置2733人,其它安置809人。2018年天保工程區林業職工人均月工資4618元,是1997年308元的14.99倍。職工工資待遇基本接近當地事業單位工資水平。

陳江告訴第一財經記者,2017年,尖峰嶺林業局職工年人均工資收入達到51876元,是1999年3024元的17.15倍。每對職工夫婦(含離退休職工和一次性安置人員)擁有一套住房。人均住房面積達到41.9平方米,而2000年人均住房面積不足10平方米。

據國家林業和草原局天然林保護辦公室信息處處長劉躍輝介紹,天保工程是國家重大生態保護和修複工程。中央財政對天保工程投入巨大。一期天保工程投了1118.73億元,二期擬投入2440.2億元,實際上自2014年擴大到全國後,大大突破了預算安排計劃,2017年中央財政投入天保資金533億元,幾乎占國家對林業年總投入的三分之一強。

全國森林資源清查結果顯示,天保工程區的天然林面積、蓄積增速明顯高於全國平均水平。森林涵養水源能力增強,水土流失減少。

海南省霸王嶺林業局東一管理站的護林員們在巡護途中。攝影/章軻

未完成空氣質量改善目標後果嚴重 晉城、邯鄲、陽泉被約談、限批

5月3日,因為沒有完成空氣質量改善目標,生態環境部約談了山西晉城、河北邯鄲和山西陽泉3市政府主要負責人,並同步暫停3市除民生及節能減排項目外的新增大氣汙染物排放的建設項目環評審批。

國家環境保護督察辦公室副主任劉長根在約談中介紹,根據《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案》,生態環境部近期對京津冀及周邊地區“2+26”城市空氣質量改善目標完成情況進行了評估考核。結果顯示,2017年10月至2018年3月,“2+26”城市PM2.5平均濃度為78微克/立方米,同比下降25%;“2+26”城市重汙染天總數為453天,同比下降55.4%。兩者均超額完成任務目標。

他指出,晉城、邯鄲、陽泉3市存在的主要問題包括:沒有完成空氣質量改善目標,督查巡查發現的大氣環境汙染問題較多。

劉長根說,盡管晉城、邯鄲、陽泉秋冬季也采取了有力的治汙措施,但相比其他城市還有薄弱環節。2017年10月至2018年3月,晉城市PM2.5平均濃度下降3.7%,未完成下降10%的目標要求,目標任務完成率在“2+26”城市中排名倒數第一;邯鄲市PM2.5平均濃度下降15.7%,未完成下降20%的目標要求,目標任務完成率位列倒數第二;陽泉市PM2.5平均濃度下降12.2%,未完成下降15%的目標要求,目標任務完成率位列倒數第三。

同時,從多輪督查巡查情況看,晉城、邯鄲、陽泉3市存在的汙染問題較多。

晉城市是“2+26”城市中唯一PM2.5濃度和重汙染天數均未完成改善目標的城市。秋冬季攻堅期間,督查組共發現各類環境問題1819個,問題數量在“2+26”城市中高居第一。

邯鄲市於2017年8月曾因強化督查交辦問題整改不力而被原環境保護部公開約談,但進入秋冬季以來,督查巡查發現全市工業企業大氣環境突出問題61個。同時,全市重汙染天氣應急響應不到位,多家企業未落實停、限產要求,多個建築工地未落實停工要求。

陽泉市大氣環境汙染問題數量較多,整改較慢。全市粉塵汙染問題十分突出,企業無組織排放現象多發頻發,物料露天堆放,煤炭不按要求棚化倉化,日常灑水降塵措施不到位等問題比較普遍。

劉長根提出,3市要制定整改方案,並在20個工作日內報送生態環境部,並抄報相關省級人民政府;即日起生態環境部暫停3市新增大氣汙染物排放建設項目的環評審批,省市兩級環境保護部門需要同步嚴格落實。

另據了解,生態環境部當天已致函山西、山東、河南省人民政府,啟動實施京津冀及周邊地區“2+26”城市2017-2018年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動有關量化問責工作。

具體問責工作由相關省委、省政府組織實施,並應於6月15日前完成,問責結果應征得生態環境部同意,並向社會公開。

大氣和水環境進一步改善,去年空氣質量超標城市占7成

2017年全國大氣和水環境質量進一步改善,土壤環境風險有所遏制,生態系統格局總體穩定,核與輻射安全得到有效保障,人民群眾切實感受到生態環境質量的積極變化。

生態環境部31日舉辦的月度新聞例會上,生態環境部環境監測司司長劉誌全如上表示。

劉誌全介紹,按照《環境保護法》規定,生態環境部日前會同國家發改委、自然資源部等11個部門共同編制完成了《2017中國生態環境狀況公報》,近期將向社會公開發布,這是反映我國生態環境狀況的公開年度報告。

公報顯示,在大氣環境空氣方面,全國338個地級及以上城市中,有99個城市環境空氣質量達標,占全部城市數的29.3%;239個城市環境空氣質量超標,占70.7%。338個地級及以上城市平均優良天數比例為78.0%,平均超標天數比例為22.0%。PM2.5平均濃度為43微克/立方米,比2016年下降6.5%;超標天數比例為12.4%,比2016年下降1.7個百分點。PM10平均濃度為75微克/立方米,比2016年下降5.1%;超標天數比例為7.1%,比2016年下降2.3個百分點。

京津冀地區、長三角地區和珠三角地區PM2.5年平均濃度分別是64微克/立方米、44微克/立方米、34微克/立方米,與2016年相比,京津冀地區、長三角地區分別下降9.9%、4.3%,珠三角地區上升6.2%,與2013年相比,分別下降39.6%、34.3%、27.7%。北京PM2.5年平均濃度58微克/立方米,比2016年下降20.5%,比2013年下降了35.2%。

74個新標準第一階段監測實施城市中,環境空氣質量相對較差的10個城市(從第74名到第65名)依次是石家莊、邯鄲、邢臺、保定、唐山、太原、西安、衡水、鄭州和濟南,空氣質量相對較好的10個城市(從第1名到第10名)依次是海口、拉薩、舟山、廈門、福州、惠州、深圳、麗水、貴陽和珠海。

水環境方面,1940個水質斷面(點位)中,優良(Ⅰ~Ⅲ類)水質比例67.9%,與2016年相比上升0.1個百分點。劣Ⅴ類水質比例8.3%,與2016年相比下降0.3個百分點。大江大河幹流水質穩步改善。長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河Ⅰ~Ⅲ類水質斷面比例71.8%,與2016年相比上升0.6個百分點;劣Ⅴ類水質比例8.4%,與2016年相比下降0.7個百分點。

西北諸河和西南諸河水質為優,浙閩片河流、長江和珠江流域水質良好,黃河、松花江、淮河和遼河流域為輕度汙染,海河流域為中度汙染。112個重要湖泊(水庫)中,Ⅰ~Ⅲ類水質的湖泊(水庫)70個,占62.5%,劣Ⅴ類12個,占10.7%。太湖、巢湖和滇池湖體分別為輕度、中度和重度汙染。

地下水中,5100個水質監測點位中,優良級、良好級、較好級、較差級和極差級點位分別占8.8%、23.1%、1.5%、51.8%和14.8%。在用集中式生活飲用水水源:地級及以上城市898個在用集中式生活飲用水水源水質監測斷面(點位)中,有813個全年水質均達標,占90.5%,其中地表水水源達標率93.7%,地下水水源標率85.1%。

劉誌全說,監測顯示,生態環境質量“優”和“良”的縣域面積占國土面積的42.0%,主要分布在秦嶺—淮河以南及東北的大小興安嶺和長白山地區;“一般”的縣域占24.5%,主要分布在華北平原、黃淮海平原、東北平原中西部和內蒙古中部;“較差”和“差”的縣域占33.5%,主要分布在內蒙古西部、甘肅中西部、西藏西部和新疆大部。

IBM預測 2015年 5大發明 空氣發電、 3D投影手機可成真

1 : GS(14)@2010-12-25 12:02:30http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 335&art_id=14802401

到了 2015年,你的手機對話時會投射的全息圖像,鋰電池被用空氣推動的電池取代,電腦發出的熱力會循環再用,汽車導航系統會升級到懂得教你避開塞車,人人都變成科學家……這不是憑空胡說,而是美國國際商業機器公司( IBM)的預測。

IBM由 2006年起,每年調查旗下 3,000研究員意見,列出五項五年內將成真又改變人類生活的發明。 IBM一年花 58億美元(約 450億港元)研發新科技,令其預測有一定權威性,縱使有時會過份樂觀,像預測即時語音繙譯技術會在今年成主流。

法新社/彭博通訊社

平民科學家 隨時蒐集資訊

IBM今年跟加州當局合作,推出手機應用程式給市民拍攝河溪水流狀況,呈報當局。 IBM預測這種研究模式會日漸流行,人類五年內會日益變成「會走的感應器」,手機、汽車或銀包內的感應器隨着他們四處走,收集周遭環境的即時數據。

這些感應器都是現有的,絕不複雜,新穎之處在於發揮市民大眾力量,讓這些「平民科學家」協助科學家蒐集龐大數據,應付全球暖化、拯救瀕危物種、監察威脅生態系統的動植物入侵等問題。

聰明導航系統 教你避開塞車

IBM科學家現正研究將新的數學模型和預測分析技術,應用於運輸系統,令系統有「適應能力」和預測能力,到時汽車導航系統不再像現時的 GPS衞星導航系統,只會機械化地看地圖指路,而是會即時應對意外和道路工程等問題,指示司機避開。

更厲害的,是新系統會掌握道路使用模式和司機擇路行為,不斷計算可能出現的情景,預測何時何地會有塞車,在塞車真正發生前,指示司機兜路迴避。

全息圖手機 3D投影通話

Skype網上電話和 iPhone 4的 Facetime已有視像通話,電視和電影現在都大力發展 3D技術。 IBM指提供真正立體觀感的全息圖像(即立體全像投影)技術,亦日益先進和微型化,五年內縮小到設置在手機內,提供即時全息圖通話,指日可待。

到時,人們就可像《星球大戰》電影場面那樣,在通話時手機屏幕會投射出親友的 3D全息圖像。工程師和設計師開遙距會議討論工程項目或新產品,又或者一般人上網購物,都可以看到 3D全方位實物圖像。

空氣電池 「呼吸」當充電

鋰電池末日將至, IBM預測一種「吸空氣」的新式電池將出現,利用高能量密度金屬接觸空氣產生反應來發電,比鋰電池更輕更強力,電池續航力提升十倍,由隨身裝置到電動車都可推動。

小型器材甚至連電池都可以不要了, IBM預測 0.5伏特以下的省電晶體管五年內面世,到時用動能或靜電就可以推動,手機可變得像動能手錶那樣,不用充電,只要搖幾下或儲起走動時產生的動能,就可以使用。

電腦熱能再用 調節室內溫度

今日電腦運算能力越來越高,也產生大量熱力排出大氣,現時數據中心所消耗能源,多達一半是用來製冷,防止電腦過熱,非常浪費。 IBM開發的晶片水冷系統,可將多個處理器產生的熱力收集起來,循環再用(圖),為辦公室或住宅供應熱水。

IBM指這方面的技術五年內應可再進一步,科學家會想出方法,把數據中心產生熱力循環用於整座建築物,甚至整個城市,像在冬天提供暖氣,在夏天提供冷氣。

566城市比較 港空氣質素近包尾

1 : GS(14)@2011-11-25 08:30:58http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=15834007

【本報訊】地球之友按世衞早前公佈的空氣污染物「微細懸浮粒子」( PM2.5)城巿排名,發現加入本港數據後,香港排名為倒數第八位,比馬尼拉等發展中國家的城巿更低,以讀數推斷,本港或增加兩成肺癌死亡率。

地球之友指 PM2.5可直達心肺增加死亡率,促請特首兌現今年底前更新空氣質素指標的承諾,包括加入監管 PM2.5。

地球之友取得環保署去年中環 PM2.5數據,發現每立方米空氣有 36微克 PM2.5,把此數據置入世衞 9月公佈的 PM2.5指數城巿排名,發現在 566個有提供數據的世界各地城巿中,香港排名 559,接近包尾,遠低於紐約、倫敦、巴黎及新加坡等城市。

地球之友助理環境事務主任陳俊琰稱,雖然報告未包括日本、韓國及中國內地城巿,但數據顯示中環空氣質素較其他先進城巿惡劣,甚至連馬尼拉等發展中國家的城巿也不如。

2 : idsdown(1658)@2011-11-25 09:33:56

D官可能話新加坡都唔係領先好多ja ma

3 : 亞力士(1473)@2011-11-25 12:46:55

乜蒙古咁污穢 開煤乎?

4 : 八旗子弟(15368)@2011-11-25 13:05:32

係中環長期番工,會否短命?

5 : GS(14)@2011-11-25 13:24:47

會啦

6 : idsdown(1658)@2011-11-25 21:10:56

車~~~

貨櫃碼頭咪仲勁

7 : GS(14)@2011-11-26 11:11:59

6樓提及

車~~~

貨櫃碼頭咪仲勁

車大又多

iMac入塵 蘋果歸咎空氣差

1 : GS(14)@2012-07-14 18:49:06http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20120714/16513386

小組發起人鄒紅清稱(圖),他的 iMac電腦在使用一年後,液晶顯示器內部出現積塵。屏幕右上角的一片灰塵,如用抹布擦過後留下的痕迹。電腦開機後,更可清楚看到灰塵在屏幕內,無法清除。他向蘋果技術人員查詢時,對方竟稱入塵是因為內地空氣差,跟電腦質量無關。多名消費者致電蘋果客戶服務部查詢同類問題時,對方都是稱「環境因素影響」。有網友揶揄:「此電腦最好在重症監護室或真空無塵環境中使用,否則後果自負。」

貸評山下:空氣日差 CY請做嘢

1 : GS(14)@2012-07-18 00:44:54http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120717/16520583

陳光標賣空氣 每罐五元

1 : GS(14)@2012-08-13 10:21:28http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20120813/16598874

曾有「中國首善」之稱的陳光標,前日在南京透露下月17日將在北京、上海及廣州等城市,設立流動專賣店售賣新鮮空氣,每罐售價為四元至五元人民幣。

他指新鮮空氣將裝在易開罐中,每一罐的負離子氧相當於醫院採用的五個氧氣罐。消費者只要深吸三口,馬上就可以感受到心情舒暢、頭腦清醒。他十分看好罐裝新鮮空氣的市場前景,「我們現在每天都吸著汽車的廢氣,而現在我們將無污染城市的新鮮空氣拿來賣,這將有利於大家身體健康」。

中新網

2 : Sunny^_^(11601)@2012-08-13 14:06:58

佢都din既.D空氣一開就散晒...

3 : Ar Yan(11362)@2012-08-13 14:20:07

日本一早有 去富士山買富士山空氣

4 : 承天(1379)@2012-08-13 14:22:20

點賣 好難有生意喎 賣的要夠傻 買的要夠癲

Next Page