- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

畢馬威公布全球科技領袖榜單:馬斯克第一 馬雲第三

近日,國際著名會計師事務所畢馬威對全球科技行業的高管進行了問卷調查,特斯拉CEO艾隆·馬斯克、蘋果CEO庫克和阿里巴巴董事局主席馬雲獲選全球科技領袖前三名。

畢馬威針對全球800多位科技領袖進行了調查,無論是創業公司精英還是《財富500強》高管都是他們的調查範圍。他們列出的科技領袖評估指標包括人才可用量、技術基礎設施的使用、提升用戶普及度的能力、建立聯盟和合作夥伴關系的能力、融資能力、教育項目培訓能力。

顯然在他們看來,馬斯克是最符合他們的這一評判要求的人選。與馬雲並列排名第三的還有谷歌聯合創始人拉里·佩奇和公司CEO桑達爾·皮采。畢馬威創新部負責人Egidio Zarrella在榜單中表示,馬雲一直以來所做的都是通過科技創新來應對商業挑戰。

“未來,新零售、新制造、新金融、新技術和新能源將會深刻地影響到中國、世界和所有人。”在2016年雲棲大會上,馬雲提出以數據作為新能源、計算作為新技術,引領新零售、新制造和新金融的變革。

在互聯網科技的基礎層上,阿里巴巴自主研發的飛天操作系統成為全球通用的超大規模通用計算操作系統。在支撐電商業務的同時,飛天為全球超過230萬用戶提供計算服務,覆蓋全球主要互聯網市場,讓任何開發者、企業或者機構通過聯網就可以獲得彈性的計算能力。

黑科技方面,進入榜單的特斯拉CEO艾隆·馬斯克則在航空領域創立了SpaceX,可回收火箭成為關註的焦點。

量子計算機也成為各大科技公司的關註焦點。2015年,阿里巴巴和中科院成立量子計算聯合實驗室,投入量子計算機、量子通信等研究。人工智能領域,阿里巴巴研制的人工智能程序ET在交通、氣象、制造、城市管理等領域得到應用。其中,杭州市就在使用阿里雲ET來進行交通調度,數據顯示在試點中將車輛通行速度提高了11%。

不久前,美國權威科學雜誌《麻省理工科技評論》發布全球十大突破性技術榜單,阿里巴巴憑借“強化學習”和“刷臉支付”入選。

和馬斯克午餐 特朗普力推1萬億基建計劃

當地時間8日,美國總統特朗普舉辦了一個以基礎設施建設為主題的午餐會,與會的人員包括SpaceX創始人馬斯克(Elon Musk)、私募基金泛大西洋資本(General Atlantic)首席執行官福特(William Ford)等。

而在前一日,特朗普剛和美國最大的工會組織美國聯邦勞工和產業工會聯合會(AFL-CIO)主席特魯克瑪(Richard Trumka)討論了基礎設施建設問題。

自在一周多前的國會演講中提出1萬億美元基礎施設建設投資計劃後,特朗普已經開始著手全面推進。

馬斯克(左)與特朗普

人手不足

據美國《華爾街日報》報道,在上述午餐會上,馬斯克提出了超級高鐵項目,即通過“膠囊”列車高速運輸乘客,特朗普表示有意建造新高鐵。

另據美國《華盛頓郵報》報道,盡管特朗普為了推進基建項目而頻繁參加各種會議,但這些會議中很少有能得出結論或作出決定的,因為目前人員配備不足、官僚主義挑戰以及融資等問題均讓特朗普的一攬子基建計劃踟躕不前。

特朗普在國會的演講中,要求國會批準1萬億美元的基礎設施投資法案,創造“數以萬計的就業崗位”。當時就有美國媒體報道稱,預計這些崗位今年不會付諸實現,因為特朗普並沒有確定最後期限,且很多計劃可能要延遲到2018年。

不過,鑒於特朗普認為基礎設施投資計劃是兌現其創造就業承諾的核心部分,白宮的基礎設施團隊已成為最忙碌的工作組之一。這個由白宮官員和內閣機構官員組成的團隊面臨的任務,包括鑒定全美各地的基礎設施項目,並提出對應的融資方案。

除了明面上的推動,特朗普政府也在默默發力。白宮國家經濟委員會主任寇恩(Gary Cohn)上周同來自15個聯邦機構和部門的官員進行了會談,要求後者快速提供關於基礎設施投資計劃的一些主要問題的答案。這些官員被告知,他們需要鑒定新項目,找出需要幫助的現存項目,確定需要解決的政策、監管和法定問題,並提出融資方案。一名政府高級官員稱:“我們仍然在努力準備。”

緩慢的官僚談判過程,是特朗普面臨的另一考驗。目前,他已經在稅收政策、廢除和替代奧巴馬醫改,以及強迫墨西哥支付美墨邊境墻計劃上遭遇談判僵局。在基礎設施投資上,由於共和黨反對增加開支計劃,特朗普很可能在黨內率先遇到僵持情況。

“這需要在政府和國會山之間做很多工作。”共和黨策略師赫耶(Doug Heye)說,“現在他們沒有人手搞定這些事情。”

開局緩慢

俄亥俄州的開發商施萊恩(Daniel Slane),去年12月和今年1月都在為特朗普的一攬子基建計劃工作。他列出了50多個項目,在1月20日離開團隊前交給了特朗普政府官員,其中包括巴爾的摩港口擴建項目和俄克拉荷馬州風電項目。

施萊恩說,他對開局緩慢倍感沮喪。“這需要很長的時間來組織調動。”他說,“如果想要秋天動工,現在必須開始。”

不過,也有支持者稱,白宮不應該操之過急。美國商會交通基礎設施執行董事莫蒂默(Edward L. Mortimer)說:“這是解決這些問題千載難逢的機會,我們希望它做得對,而不是快。”

1萬億美元從何來

在所有問題中,最大的挑戰是用何種方式找到1萬億美元。

基礎設施項目在政治上可能是受歡迎的,但融資卻頗為棘手,尤其是在共和黨對政府支出異常敏感之際。對於該問題,目前特朗普僅提到將結合聯邦投資和私營融資。

白宮發言人斯派塞(Sean Spicer)也曾說,公私合作夥伴關系“將是重建美國搖搖欲墜的基礎設施計劃的基石”。

另有政府高級官員稱,為一些特定項目融資可以獲得稅收抵免,還有收費項目,以及政府補助等。目前尚未確定是實施統一的資金計劃,還是不同項目不同的融資模式。

為了能參與到全國性的一攬子基建項目中來,上個月全美州長協會已向特朗普政府提交了一份包含428個現成項目的清單,涵蓋交通、水利、能源和應急響應等各個類別。根據特朗普過渡團隊的要求,去年12月全美州長協會就要求各個州提交3~5個項目。據此看,大多數州都超過了這個數目。加利福尼亞州交通局局長凱利(Brian P. Kelly)稱,僅加州就提交了51個優先項目,需要投資逾1000億美元。

烏克蘭總理發推“表白”馬斯克:來烏克蘭供電吧!

日前,特斯拉CEO馬斯克承諾,將在100天內在澳大利亞安裝100MW的電池存儲系統,總價值2500萬美元,如果完不成這一目標,將免費供電。

12日,澳大利亞總理特恩布爾在推特上感謝了馬斯克:

其他國家的公民在推特上詢問馬斯克是否能將這一技術帶到自己的國家。推特用戶@5AllanLeVito向馬斯克提問說,是否會考慮將類似項目帶入烏克蘭,馬斯克回答說:“當然”,並附上了成本信息。

然後,這條推特成功引起了烏克蘭總理弗拉基米爾·格羅伊斯曼的註意。

周一,格羅伊斯曼在推特上聯系馬斯克說,他想要跟進細節。格羅伊斯曼寫道:“謝謝馬斯克。有趣的點子。烏克蘭想要成為創新(產品)的測試地點。讓我們談談細節吧。”

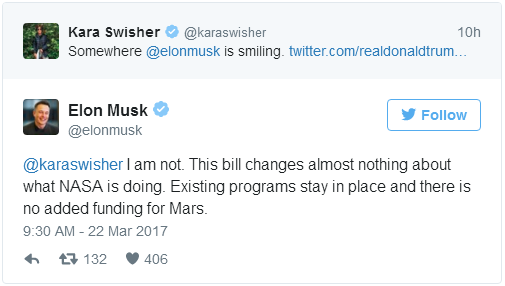

馬斯克評特朗普新法案:於火星計劃無任何用處

美國總統特朗普21日簽署一項法案,批準美國航天局(NASA)2017財年195億美元的預算方案,並要求其研究2033年送人去火星的可行性。

科技新聞網站Recode的創始人Kara Swisher隨即發推特說,總統批準了NASA195億美元的預算方案,馬斯克不知道“會躲在哪里笑”。

馬斯克立刻在推特上回應:“並沒有。這項法案幾乎改變不了NASA正在做的事情。已經有的項目將會繼續進行,而火星計劃的資金也沒有提高。”

”也許未來會有一些法案使火星計劃有所不同,然而現在這個並不是。“馬斯克在隨後的推特上寫道。

特朗普簽署的法案中提到了”幫助人類探索火星及其他更遠的地方“。然而,馬斯克認為新的項目資金不會幫助他實現火星商業旅遊項目。

馬斯克名下公司SpaceX正在與NASA合作,兩者簽署了一個16億美元的合同。目前,SpaceX已經完成10次國際空間站貨物運載任務。SpaceX的終極目標是實現到火星的星際旅行,並殖民火星。

馬斯克創立新公司 欲打造人機共生的“半機械人”

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0328/162199.shtml

人類需要與機器相融合,成為一種“半機械人”,從而避免在人工智能(AI)時代被淘汰。

3月28日消息,據美國《華爾街日報》報道,身為特斯拉和SpaceX創始人兼首席執行長的埃隆·馬斯克(Elon Musk)創立了一家名為Neuralink Corp.的公司。Neuralink從事馬斯克所謂的“神經織網”(neural lace)技術開發,向人腦植入也許未來能夠上傳下載思想的微型電極。

馬斯克沒有立即對成立新公司的消息做出回應,但近幾個月他數次表示,新公司很快就會成立。早在2016年,Elon Musk就已經對“神經織網”技術產生極大興趣,並在Vox Media的代碼大會上暗示將開發一項幫助實現人機共生的產品。2016年8月馬斯克發推文稱:“神經織網取得進展,或許在幾個月內會宣布新的消息。”2017年1月,馬斯克再次發文,稱最早可能於2月份宣布進展。在2017年2月舉行的“世界政府峰會”(WGS)上,馬斯克強調了人機共生的重要性,他說道:“人類需要與機器相融合,成為一種‘半機械人’,從而避免在人工智能(AI)時代被淘汰。”

自稱Neuralink聯合創始人的麥克斯·霍達克(Max Hodak)證實Neuralink已創立,且馬斯克參與其中。

Hodak 2011年畢業於杜克大學生物工程專業。大學期間,他創立了發展預測公司MyFit。MyFit從New Enterprise Associates獲得A輪投資後於2010年被著名的大學申請系統開發商Naviance收購。在校期間他還擔任Inporia的CTO和大名鼎鼎的神經元工程師Miguel Nicolelis的助手,研究機器人交互界面。在2012年初,Hodak創立機器人實驗室Transcriptic。在創立初期Transcriptic就獲得了Founders Fund和Google Venture的百萬美元種子輪投資。Transcriptic在2015年進入YC demo,並同時得到Silicon Valley Bank、Data Collective、AME Cloud Ventures、IA Ventures、矽谷華人天使投資人郭威的近千萬美元A輪投資。

據悉,最近幾周Neuralink將美國腦神經科學的頂級科學家也納入麾下,包括勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的柔性電極專家Vanessa Tolosa、加州大學舊金山分校的大腦行動控制專家Philip Sabes,以及波士頓大學的大腦皮層電極植入專家Timothy Gardner。其中Gardner已經確認為Neuralink工作。

雖然不清楚Neuralink研發的產品細節,但公司很可能沿襲馬斯克創業前期先試水的經營理念,開發治療癲癇和重度抑郁等棘手腦部疾病的解決方案。據了解,Neuralink最初不會專註於提升普通人的腦力。相反,它會首先探索大腦界面如何幫助減輕危險和慢性疾病癥狀,包括癲癇和其他慢性疾病。這些努力可建立在現有療法之上,比如在人腦中植入電極幫助治療帕金森病等。這會幫助Neuralink在現有科學基礎上找到立足之地,並且更容易被批準在人類身上使用。清除這些低級障礙後,該公司才會設立增強人類腦力的長期目標。

推薦關註黑智微信(ID:VR-2014)

匿名用戶

匿名用戶

馬斯克的“神經織網”能讓思想“上傳下載” | 前沿科技

特斯拉創始人CEO馬斯克正在籌劃一個新的初創公司,該公司的研究和人工智能密切相關。但這次,馬斯克的設想更加科幻,他想把微型電極焊入人腦。

馬斯克曾在Twitter和其他場合多次提及關於“神經織網”(Neural lace)的概念,這種技術能夠將電腦技術和人腦結合,通過向人腦植入微型電極,使得人的思想未來也能夠實現上傳和下載。

據《華爾街日報》援引知情人士的話稱,馬斯克的這家新公司已經取名為Neuralink,在加州註冊,類別是“醫學研究”。據了解,馬斯克自己將積極領導參與該項目,並擔任重要職位。今年1月在Twitter上回應網友關於“神經織網”的進展時,馬斯克表示很快會宣布新動作。

根據Neuralink的一位聯合創始人Max Hodak的描述,馬斯克的這家初創公司還處在“胚胎期”,各項計劃目前還非常模糊,他拒絕透露更多細節。Hodak是另一家初創公司Transcriptic的創始人,該公司是提供網絡機器人服務的。而Hodak本人也是杜克大學醫學院的一名研究員,建立了猴子大腦和機器交互的界面。

Neuralink已經招聘了包括勞倫斯利物莫國家實驗室工程師Vanessa Tolosa在內的腦神經領域的領軍專家加盟。目前Neuralink可能研發的產品類型並不清楚,但是熟悉該項目的人稱,未來產品可能用於針對某些神經性疾病的治療。據統計,目前僅僅是抑郁和癲癇等疾病的市場規模就高達幾十億美元。

盡管馬斯克目前已經擁有了最大的電動車企業特斯拉和最有前景的“火星殖民路線圖”,但是45歲的馬斯克仍然不甘於只做一個商人,他更是一個預言家。在他的提議下,兩家高速鐵路公司Hyperloop和Hyperloop One正在進行積極測試。

馬斯克在腦神經領域的最新布局也印證了人工智能是未來的方向。清華大學教授魯白在剛剛結束的博鰲論壇上對第一財經記者表示:“人工智能要發展,需要腦科學帶動人工智能。”斯坦福大學教授張首晟也在同一場合對第一財經記者表示:“通過摩爾定律的推進,機器認知理性的能力肯定能超過人類。”

目前來看,人腦計算機的第一步是治愈目前藥物難以對付的腦疾病,比如癲癇、重度抑郁和帕金森等神經紊亂引起的癥狀;第二步則是幫助人類避免受到人工智能機器的統治。馬斯克在2016年6月曾表示:“無論從哪個標準來衡量人工智能,你都會發現人類將來會落後於人工智能。”

馬斯克建議的是建立一種叫“人腦皮層界面”的解決方案,主要是在人腦中加上一層人工智能“皮層”,從而幫助人類實現更加高等的功能。如果能夠證明有效和安全,並得到政府批準,Neuralink未來還能進行腦科手術,來加強人類的認知功能。馬斯克曾經表達過希望提升人類吸收信息和處理信息的能力。

“我們現在信息輸出的水平還很低,看看你在iPhone上打字的速度有多慢就知道了。相對於輸出信息,我們獲取信息的能力要強得多。”馬斯克在2016年的一場演講中說,“因為我們有高速運轉的視覺‘寬帶’,眼睛看到的東西傳送到大腦的速度很快,眼睛吸收了大量的數據。”

不過馬斯克的這一概念也不是僅此一家。支付創業公司Braintree的創始人Bryan Johnson就表示將斥資1億美元成立一家叫Kernel的初創公司,目前已經招募到20人的團隊,也將致力於類似Neuralink的人腦計算機的研究。他表示已經和馬斯克就此問題聊過,兩人意見相近,都認為神經界面的應用前景不可估量。

Facebook近期也在求職網站上放出“人腦計算機界面工程師”的職位,公司同時引入了多位腦神經科學家參與人工智能項目。美國國防高級研究計劃局(DARPA)也已經宣布了一項四年投資6000萬美元的計劃,發展可植入神經界面技術。

盡管馬斯克的“神經織網”的概念聽起來很振奮,但是還是面臨著不小的障礙。首先是安全問題,在人腦中植入微型電極必須把侵害性的風險降到最小,而且必須保證微型電極的穩定性。而且如何去記錄人類日常生活中所有的舉動,並且將這些決策解碼成計算機能夠識別的語言,目前也面臨技術的難點:比如,如何區分一個人究竟是想上廁所還是吃意大利面。最後,要說服人們去做開顱手術更是一個巨大的挑戰。

馬斯克在上周接受采訪時說:“對於有意義的局部人腦界面而言,我們可能還需要4~5年時間來達到。”

馬斯克:超級人工智能必將實現,人類只能選擇成為AI

24日據CNBC報道,特斯拉創始人馬斯克周日表示,他成立自己名下第三家公司Neuralink開發腦機交互和融合界面,動機是旨在防止類似“終結者”那樣的場景出現。

一名推特用戶詢問馬斯克,新公司是否為了“對抗天網(《終結者》中的人工智能防禦系統)”時,馬斯克回答說,這正是Neuralink背後的“靈感”。

上周,馬斯克在接受采訪時表示,Neuralink計劃在4年內推出“微米級設備”,以實現腦機界面的目標,允許人類直接通過思想進行交流。人類語言將變成“思想的壓縮版本”,在大腦中“奔流不息”。

馬斯克曾經在多個場合表示,他對人工智能(AI)研討範疇的急速提高感到擔憂。最終,他擔憂有朝一日AI將逾越人類。多年來,這種擔憂促使馬斯克采取了一些舉動,協助確保AI不會把人類變成二等公民。

馬斯克接受采訪時還表示, 超級人工智能必將實現,人類只有一個選擇:成為 AI。他認為腦機融合後的 AI 系統將以和人類的本能大腦與理性大腦同樣的特性存在。人腦和計算機將融合無間,人類甚至無法察覺自己在運用 AI 思考。

開顱植入芯片 馬斯克“讀心術” 被指異想天開

“給你兩個詞,一個是相機,一個是雲,讓你選一個,你在心中到底選了哪個詞?”

在討論大腦與計算機交互時,卡內基-梅隆大學計算機學院主任Tom Mitchell教授提出了上述問題,引申出人腦科學的複雜性,他認為有兩個層次,第一個層次是“我們是否可以去觀察大腦的思考過程”;第二個層次是“我們是否能夠模仿這種相似的思考過程,做出另外一個大腦”。

針對第一個層次,Mitchell教授認為,以目前的技術,計算機已經可以做到90%的準確度,去觀察大腦的思考。他進一步解釋道:“電腦程序可以解碼大腦的活動,猜到你到底在想哪個詞。”

盡管馬斯克已經雄心勃勃地啟動了Neuralink的“讀心術”計劃,Facebook的Building 8項目也正在開發“心靈感應”技術,但是近期接受第一財經記者采訪的多名科學家都表示,馬斯克和紮克伯格的想法過於樂觀。他們認為,破解人腦算法是一個巨大的工程,要耗費好幾十年,而不是這些企業家所宣稱的好幾年。

腦機接口為時尚早

要做到像馬斯克所說的“心靈感應”,做出一個能夠完全複制人腦感受外界事物過程的大腦,現在還做不到。“這是非常遙遠的事情,比觀察大腦要難得多。”Mitchell對第一財經記者說道,“還有很長的路要走。”

在上周GMIC大會上,Mitchell告訴第一財經記者,解碼大腦活動只是相對於我們真正對大腦進行全方位掃描過程中的一個非常小的進步。“因為當一個人說話的時候,我們的電腦程序還無法把他心里想的所有事情都變成文字。”他認為,現在教會那個機器如何觀察大腦的技術剛剛起步,也許是一個創立公司非常好的時機,可促成這個領域更多的研究。

早在2015年的一次演講中,Facebook創始人紮克伯格就曾提到,公司正在研究某種基於腦部控制的心靈感應的通信設備。為此,Facebook成立了秘密項目組Building 8,並挖來了谷歌前工程副總監Regina Dugan。Building 8開始開發一種新型的“非侵入性神經成像技術”。

神經影像學是一個先進的科學領域,通過使用各種技術來掃描和理解人類大腦中所發生的事情。Facebook還聘請了約翰-霍普金斯學院應用神經科學項目負責人Mark Chevillet擔任技術項目主管。Facebook還稱,未來兩年內,電腦將能以每分鐘100個單詞的速度將人類大腦的想法輸出。

對此,賓夕法尼亞州立大學心理學副教授Bradley Wyble表示:“兩年的說法太激進了,大腦到文字的系統還需要很漫長的過程。” Wyble教授是研究大腦如何將視覺刺激轉化為意識的。他並不同意Facebook Building 8負責人Dugan在最近一次F8開發者大會上針對“語言是一種壓縮的算法”的說法。

Wyble認為,雖然大腦可以像電腦一樣存儲和傳輸信息,但是我們並不了解輸出和輸入的接口。事實上大腦有很多互相競爭的想法,而最終與外界產生聯系的只是其中的一部分。比如,大腦能夠幫助人類做出選擇,哪些視覺刺激需要做出反應,哪些可以忽略,但是電腦不行。“科學家花了幾十年時間研究大腦是如何對視覺做出反應的,但是我們至今也無法得知大腦所使用的算法。”Wyble說道。

“感覺輸入”成謎

馬斯克的初創公司Neuralink宣稱10年內把微型電極植入人腦的目標。

對於馬斯克所應用的“侵入性”的研究手段,也就是在人腦中植入芯片,盡管能夠在人腦的神經活動中形成比“非侵入性”手段更加準確的數據,但是無論是從倫理道德還是醫學實用性的角度,都將面臨很大的障礙。

首先是安全問題,在人腦中植入微型電極必須把侵害性的風險降到最小,而且必須保證微型電極的穩定性。而且如何去記錄人類日常生活中所有的舉動,並且將這些決策解碼成計算機能夠識別的語言,目前也面臨技術的難點。要說服人們去做開顱手術更是一個巨大的挑戰。

盡管如此,科學家們還是認為,企業願意把大量資金投入神經領域的研究是一件令人興奮的事情,他們相信這些資源的投入最終將產生神經科學領域的聚變和突破,現在只是時間問題。

值得一提的是,盛大集團創始人陳天橋在向加州理工大學捐贈1.15億美元成立腦科學研究院之後,他又宣布未來每年將在腦科學研究方面投資1億美元。陳天橋近期在接受第一財經專訪時說,他曾咨詢過加州理工學院著名的神經學教授Richard Anderson。對於“能不能把意念操控機械臂的癱瘓病人抓取杯子瞬間的感覺傳回大腦”的問題,Anderson教授表示:“可能需要15年時間來實現。”不過,陳天橋認為,這是一項非常有前景的研究,因此決定投資,等待教授的研究成果。他相信,隨著私人捐贈和私營企業投入的加大,必將會促進公共資本對神經領域研究的支出。

科學家認為把人腦和計算機相結合的技術最大的難點在於,人類對於大腦是如何記錄“感覺輸入”,並且將其用於控制身體反應的機制至今完全缺乏了解。從上世紀60年代,科學家就已經開始致力於研究這個人類的“終極問題”。

這個問題之所以至今無解,因為研究中碰到了兩個最大的挑戰:其一,是準確地記錄人腦的神經活動,從而得知哪些部分是用於記錄外界刺激的;其二,是指出大腦是如何把中樞神經系統的信號發送到周圍神經系統,從而導致人類肢體運動的結果。這兩個問題不得到解決,大腦對肢體的控制機制就無法破解,也就無法模擬出一個完全一樣的大腦。

針對馬斯克所宣稱的“人腦植入技術未來5年內將有根本性的突破”,MIT的Polina Anikeeva教授和她的團隊在今年初發表的《自然評論:材料》雜誌中提出質疑。文章指出:“盡管摩爾定律和微型電子技術能讓設備做到足夠小,並且能夠植入人腦,但是仍然存在巨大的挑戰。”

加拿大安大略省西部大學感覺運動神經科學副教授Andrew Pruszynksi稱:“雖然這些企業家致力於研究人類大腦運作的決心非常讓人振奮,但是他們所說的10年內可以把芯片植入人腦的預期太過樂觀了。”

馬斯克真的開始挖隧道了!他從沒有抱怨過世界多糟糕,但他一直在改變世界… | 黑馬早報

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0501/162900.shtml

快遞員收入曝光:75%不足5000元 近8成感到滿意

4月29日,第13屆全運會馬拉松賽場出現感人一幕:女選手王剛紅在距離終點不到10米處倒地,最後硬是憑著一股勁爬過終點。她賽後表示,自己是後來在網上看到視頻,才知最後是爬過去的,當時大腦“幾乎是一片空白的”。

早安,艾瑞巴蒂,來看勞動節的早報。

頭條:馬斯克真的挖隧道了!

有一次,馬斯克出門遇上了堵車,堵得生氣了, 馬斯克發了 Twitter 抱怨,還說:“我得做件事了,我要開一家叫‘無聊’的公司(英語 boring 有鉆孔的意思)。”

鉆孔?馬斯克這是要在地下挖掘隧道來解決地面交通擁堵問題嗎?

當時多數人都以為馬斯克在開玩笑呢,這挖隧道哪這麽容易,除了貴,還得政府允許,於是,好多人都將這個事當做馬斯克生氣時說的胡鬧話,不過,馬斯克還真做了這個事。

前幾天,馬斯克的 SpaceX 公司的一名工程師,在網上發了一張大型設備圖,印著 “ The boring company ” 的 Logo, 人們這才真的相信了馬斯克是真的已經在挖隧道了。

4 月29 日,馬斯克在一次 TED 演講里,還透露了關於這個隧道項目更多的細節。視頻還挺科幻的,有興趣者可以直接看下視頻:

Boring 公司正在洛杉磯建造一個地下隧道網絡,在隧道中,系統將自動通過電動滑板來傳輸汽車,電動滑板的最快速度達到 130 英里 / 小時。

在視頻里我們可以看到,在路面上會有一些“停車位”,當汽車駛上這個位置時,會被自動降運到地下隧道里,隨後,汽車會被以極快的速度傳送出去。汽車在地下隧道的傳輸不只是單線運作,也可以根據實際需要更換線路。

馬斯克曾表示,這個地下隧道網絡將多達 30 層隧道,可傳輸汽車,也可以傳輸超級列車。不過,這 30 層隧道沒這麽容易實現,目前,馬斯克只能在自己公司 SpaceX 的停車場下面挖了一個隧道作為演示,如果要繼續挖,他還得拿到政府的許可證明才行。

不過,為什麽一定要挖隧道呢?目前,Uber 和 Google 聯合創始人佩奇投資的兩家創業公司都在研發飛行汽車。馬斯克在接受彭博社采訪時則表示,無論在技術上還是在監管上,地下交通都要比空中交通更有前景。

如今,馬斯克除了有電動車特斯拉在路上跑,有家 Space X 公司發射火箭上太空,有超級高鐵 Hyperloop 來提高出行效率,還有一家“無聊”公司在地下挖隧道……

外國網友制作了一張圖,說:“這很伊隆·馬斯克”。

馬斯克想要一種新的網絡支付方式,PayPal 出現了;

馬斯克想要開電動車,特斯拉建立了;

馬斯克想要太空旅行便宜些,Space X 公司也有了;

馬斯克想要出行更快些,Hyperloop 面世了;

他從沒有抱怨過世界多糟糕,但他一直在改變世界 。

這很伊隆·馬斯克。(文來自愛範兒)

國內新聞

1、五一假期次日5770萬人次出遊 旅遊收入330億

“五一”假期的第二天,據國家旅遊局網站30日消息,國家旅遊局數據中心綜合測算,4月30日全國旅遊接待總人數5770萬人次,實現旅遊收入330億元。公路方面,各地出城方向車流依然較大;鐵路方面,當日全國發送旅客繼續超千萬人次。

@靜靜:人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人……

@辣條加個冰袋:恢複七天假,帶動GDP

@波音747-400機長:請教:旅遊收入330億怎麽算出來的?

@很辣的老姜:放365天假,那樣就能買下全世界

@我從西邊來:堵在路上,算半個旅遊嗎?應該算,起碼我的車燒了油啊……我為這個數據拖後腿了……[噓]

@無為8697:長假小長假就不要出去了,雖然不收過路費,在賓館住宿費上花的更多,憑什麽高峰時候,住宿費成倍上漲?玩的人又多,吃的也貴,真的非常不舒服。

@northloner:300億又如何?為什麽不說說出遊的體驗?路上堵!景區擠!

2、明星天價收入是喜是憂?稅務稽查已盯上名人納稅情況

2017年中國名人收入榜單上,前十名的收入總和近17億,前三十名的收入超過了35億,前五十名的收入近50億。登上這份榜單的百位名人去年一年的總收入達到70億9530萬元,入選的門檻是2500萬元,其中收入過億元的名人共有14位。

1、範冰冰 24,400萬元

2、鹿晗 18,160萬元

3、周傑倫 18,150萬元

4、李易峰 17,070萬元

5、成龍 16,800萬元

6、黃曉明 16,790萬元

7、劉濤 15,620萬元

8、楊穎 14,680萬元

9、吳亦凡 13,680萬元

10、胡歌 13,610萬元

11、劉德華 12,810萬元

12、楊冪 12,480萬元

13、趙麗穎 10,480萬元

14、井柏然 10,080萬元

15、鄧超 9,850萬元

16、張學友 9,700萬元

17、孫楊 9,450萬元

18、林誌玲 9,200萬元

19、楊洋 9,120萬元

20、陳坤 8,980萬元

@M依M-LU:都是憑自己實力吃飯,還沒查,評論就開始各種酸,自己沒本事,還整天期望別人出事,人性很邪惡了,不多說,看結果,不要妄自揣度

@KeineAhnungAG:生活大爆炸中,那幾個主演一集100萬美金,我也沒見美國的價值萎靡啊。。。不照樣科技興國。。。你把自己的萎靡和素質低歸到明星身上,我都看不下去了,雖然我不喜歡範、鹿這類明星

@飄落的蒲公英01:明星拍一部戲就能賺上普通人一輩子都賺不到的錢,太不公平了

@北京達人的博客:只要是由市場決定的價格,那還有啥不合理的?!即使真的不合理,那也是規則不合理,關明星啥事?!

@踏過憤怒的河:平均年賺一億,戲子哪是下九流?

@采蘑菇的菘菜:就像人民的名義里高育良說的一樣,好聲音救不了中國

@DawnDonna哦:別混淆因果,沒人肯為他們買單,怎麽可能有高身價。再說,暮光之城的一眾小朋友們拿天價片酬,伍迪艾倫就不出作品了嗎?娛樂和精神追求不是零和遊戲,現在不是娛樂過剩,是嚴肅作品沒跟上。群眾泄泄憤也就算了,文化人跟著鼓噪就不要臉了

@卡車988:我覺得沒必要把這件事賦予太多的意識形態色彩,首先,明星的收入是合法的;其次,人家也付出了艱辛的勞動;第三,如果認為科學家的收入不如明星,那麽可以提高科學家的收入,而不是把明星的收入給打下來,然後科學家一分錢也沒多拿到!

@自然的張侃:只要收入合法並依法納稅,自然是收入越高越好,對社會貢獻越大。雖然基本不看這些人演的戲。

3、樂視資金鏈問題發酵 收縮手機線下戰線

受樂視的資金鏈問題波及,其手機業務正面臨重重困境。樂視在深圳的五家線下代理零售門店目前僅剩下賽格廣場店一家還在正常營業,其他的樂視移動體驗店、LePar體驗店以及樂視入股的網酒網零售門店都已關門。

4、半年預虧8億港元 酷派路在何方?

本以為和樂視的合作能夠幫助酷派這個老牌手機品牌走出泥淖,但從現狀來看,酷派的複興還有很長的路要走。就在4月21日,酷派發布公告稱,截止2017年3月31日經營虧損約為港幣4.6億元,預計2017年上半年經營虧損會擴大到港幣6億-8億元之間。

@兩塊西瓜:步子邁太大,容易扯著蛋

@JD有機奶:做手機的最講究說學逗唱

@股民江左梅郎:嚴重鄙視樂視占用有限媒體資源

@伯爵走馬:至少樂視手機是有貢獻的:ID無邊框……

@飯飯豬輩:和運營商合作的機型真是白給都不想用

@吃貨是我別開槍:360笑了當初背後插人刀子

5、萬科與小米合作建房被叫停 房企自持住宅難題待解

小米員工透露萬科利用永豐地塊和小米合作建房一事,因為監管等方面的原因限制已經擱置。4月14日,北京市住建委和規土委發文要求開發商自持商品住房持有年限與土地出讓年限一致、最長租期不得超過10年、不得以租代售。

@亂飄的渺:當然得停了,這樣幹怎麽讓別人炒房,怎麽讓領導們賺錢

@郭嘉隊:年輕人的第一套房子 破滅了

@拙言1983:萬一小米賣個1999元一平米...雷老板人身安全堪憂

@蕭琳就是我呀:高等建築2999每平方米

@山姆流:”因為不能轉讓限制了流通,銀行也只能以租金收益評估,而不能以物業交易價評估。” 這個很重要,必須堵住,才能讓大家老老實實回歸實業。上市公司辛辛苦苦幹一年利潤不如炒兩套房的事情不能再繼續了。

@大倔驢嘎子哥:本質是萬科拿了一塊自持地,找員工入股作為股東與萬科合作開發一個樓盤,股東權益是員工獲得70年居住權,同時股東權益可以在員工之間轉讓。政府覺得這是炒房,於是禁止了。

6、快遞員收入曝光:75%不足5000元 近8成感到滿意

快遞從業人員中男性占絕對多數,占比近90%,35歲以下的青壯年占80%以上。從工資水平看,74.6%的人月平均收入在3001元至5000元,20.44%的人月平均收入在5001元至8000元,盡管工作強度較大,還是有近八成的受訪者對收入感到滿意。

@血濃於水33:個人愚見,快遞可能體力稍微累些,但比他壓力大的行業及職業多了去了。職場中勾心鬥角,老板的計較和施壓。相信大部分人為了生活都默默地承受著重大的壓力

@我吃完了D:扯吧 正常都有五千左右好吧!而且快遞員確實不怎麽累,起碼心不累。一個人負責一個區域,直接往快遞箱塞 很少爬樓的

@此處下劃線_:教師工資有快遞員工資高嗎

@YZ的江先生:八成? 你老實告訴我是不是一共調查了十個人…

@李紅晟029:前兩天剛發工資,4800,我韻達

@優揚品牌:快遞最起碼給了社會底層人民一條活路,不用附加其他條件。

7、非京籍兒童入學審核要求提高 異形房居住證明無效

2017年北京市各區義務教育階段入學意見相繼出臺。部分區在“五證”審核細則上有所變動,要求有所提高。居住證明方面,各區嚴查“異形房”,明確指出,過道房、車庫房、 “開墻打洞房”、合租房等所開具的居住證明無效。

@那就叫我阿金:北京是北京人的北京,上海是上海人的上海廣州是是黑人的?

@金絲楠木小板凳:感覺現在開始把人往農村趕了,需要農民的時候,各種政策吸引農民進城,不需要的時候就往回趕

@躺在雲朵看日出:陶盡門前土,屋上無片瓦。十指不沾泥,鱗鱗居大廈。

@reky2008一深圳:非京籍,區分的好

8、李明遠離職百度後首次現身:李彥宏於我亦師亦父

5個月後,李明遠“脫敏”,再次回歸大眾視野。這一次,他的對外介紹是“資深互聯網人”,而不是“前百度副總裁”。談到和李彥宏的關系,他把自己和前老板的關系形容為“亦師亦父”,認為在所有高管中,李彥宏對他相當嚴格。

9、前京東商城CEO沈皓瑜加盟高瓴資本

今日有消息稱,京東商城CEO沈皓瑜已加盟高瓴資本,並於兩周前到任。2011年,沈皓瑜加入京東商城任COO,2014年4月升任CEO,2016年8月卸任京東商城CEO,擔任京東集團國際業務總裁。

10、上市公司分紅全透視:2016年派現近萬億 36公司一毛不拔

4月29日,上市公司年報披露收官。據統計,在A股3205家上市公司中,有2425家在2016年度中實施或披露分紅送轉方案。其中,2390份方案中含現金分紅,占比達98.56%,36家公司上市以來“一毛不拔”。

11、46家央企表態支持雄安新區 專家測算未來GDP或達1.5萬億

民生證券研究院院長管清友的測算是:2016年深圳GDP為1.95萬億元;上海浦東新區GDP為8732億,人均GDP為15.73萬元/人;按未來的雄安新區人均GDP達16萬元/人,900-1200萬的常住人口計算,雄安新區GDP將達1.44-1.92萬億元。

12、中國電影好萊塢依賴癥:進口片平均票房近4.5億

近年來,一些好萊塢影片在中國贏得的票房超過北美。微影數據研究院數據顯示,上述影片在2015年有4部,2016年達到8部,2017年截至發稿日期已經出現4部。2017年的中國電影票房,需要好萊塢大片所帶來的持續支撐。

@一身匪氣的斯文人:其原因無非就那麽幾種:1、國產片拍不出那種效果;2、國產片都特麽小鮮肉,看著就膩味,3、好萊塢大片宣揚的是英雄主義,而國人由於受壓抑過久、此類英雄主義的大片,肯定有超強的吸引力,4,國產片要麽是抄襲、要麽是改編,劇情好多的都提前知道,沒什麽花頭。

@Mr_吳彥祖:哈哈,那你倒是拍點好看的呀,電影投入絕大部分給鮮肉,能拍出什麽好電影,以後別叫拍電影了,叫拍鮮肉吧!

@哼哼桑:國產一年都難得有幾部好片, 放網上免費都懶得浪費時間

@tyh2020:有廣電總局,一萬年都拍不出好電影。像《盲井》《盲山》這樣的好電影,都是禁片。

@炳晨鬥鬥:國人是有眼睛的,好壞自己分得清楚。為什麽《湄公河行動》票房可以媲美歐美大片呢?你國產到是整點好的東西啊,人家賣的都是貨真價實的片,你買的都是幾個鮮肉娘娘腔的臉。沒可比性…

@Setven-Reinford:人民名義收視率也高,說明中國人要用心也是能拍出讓大家歡迎的電視劇,電影也行的。

@我去-蛋疼:國內的劇情,效果,完全不如好萊塢的水平。沒辦法,我們玩半天動畫片還是播猴子 看看迪士尼和夢工廠的 創造了多少新角色 不是依賴,是對比,一對比就知道了

今日思想

好的國家,東西便宜,人貴,所以隨便有個啥工作都過得不錯。不好的國家,東西貴,人便宜,掙多少都買不起這買不起那的。曹德旺說玻璃工廠美國藍領人工成本是中國的八倍,但由於水電煤氣土地都超便宜,所以總成本仍比中國低。如果特朗普再減稅,不要打貿易戰,中國出口企業的工廠都跑美國去了。現在中國人工成本越來越貴,這是在向好方向發展。還是要減稅,降制度成本,搞供給側改革,才能與美國競爭。

——華杉2009

匿名用戶

匿名用戶

人工智能“降溫”只是暫時 馬斯克的“腦機交互”會變成現實

今年以來,人工智能在中國已經成為各類互聯網、科技金融大會的“逢會必談”話題。而當人們熱議完它的種種神奇和巨大的變革性之後,隨之而來的擔憂和威脅論開始加入話題序列。

風險投資追蹤機構Venture Source近日發布數據顯示,美國的科技創業公司近期的融資狀況增速明顯放緩;人工智能“同質化問題”也開始加入討論;霍金在其4月28日發表的公開演講中再次提出“人工智能可能終結人類文明”;近期由意大利比亞喬集團推出的Gita滾筒機器人和此前令華爾街震驚的多款人工智能解析系統讓各類職業陷入“失業”的恐慌。

種種現象是否說明人們對人工智能的態度開始趨於理性,人工智能的熱潮開始“降溫”?

全球規模最大的金融科技行業峰會Lendit聯合創始人Bo Brustkern(博布斯)在上周參加2017全球區塊鏈金融(杭州)峰會的間隙接受了第一財經記者獨家專訪,請他談論對人工智能“威脅論”、“降溫”現象以及未來發展趨勢的看法。

在Bo Brustkern(博布斯)看來,人類對人工智能這項技術的擔憂是歷史性的,每當有新技術產生,這些擔憂都會隨之而來。人工智能目前在矽谷雖然的確有“降溫”的趨勢,但這只是創新在伺機鳳凰涅槃的過程。特斯拉創始人馬斯克和所有正在努力改變世界的人一樣,他們的想象都有可能變成現實。

別慌,這種擔憂是“歷史性”的

第一財經:霍金先生近期發表演講,再次表達了對人工智能負面影響以及對人類威脅的擔憂,認為人工智能會導致人類文明的終結,互聯網巨頭掌控巨量數據對隱私具有威脅,一旦機器到達能夠自我進化的臨界階段,人類就無法預測它們的目標是否會與我們的一致。而此前,他也已反複表達過“人工智能會成為人類歷史上最大的災難”、“科技進步將毀滅所有人”等觀點。你會有這樣的擔憂嗎?

Bo Brustkern:是的,我也會有類似的考量,但我並不會因此失眠,因為很多人會有這樣的擔憂,包括特斯拉的創始人馬斯克。我認為人類有能力處理好這一挑戰,因為其實我們已經證明人類才是對自身發展的最大破壞者,相比之下,人工智能並不能造成更大的破壞。

事實上,此類擔憂一點兒也不陌生,這是人類文明進程中一直不斷面臨的問題。每當有新的有影響力的科技出現時,此類的擔憂也伴隨而來。

第一財經:市場近來對“人工智能取代人工”這個話題討論很熱烈,一定程度上一些職業會有失業的恐慌,例如律師、金融分析師甚至是快遞送貨員。你怎麽看這個問題?你認為人工智能中的“人工”和“智能”,這兩者的平衡點在哪里?

Bo Brustkern:我認為真正的挑戰在於,人類如何更快更好地去適應這種技術帶來的變化,被替代的人如何有效地通過再培訓,重新定位到新的工作領域。

上世紀以來,隨著各種新型科技技術的湧現,在取代許多原來由人力完成的工作的同時,也產生一些全新的行業。比如說旅遊業,旅遊度假曾經是只有一小部分金字塔頂端的人才能做的,而現在普羅大眾都可以享受。當今的經濟市場與50年、100年前是不可同日而語。如果人工智能帶來的變化是突然急速發生的,比方說在短時間內取代數以萬計的律師,那將造成嚴重的後果。但是如果這種變化是一個循序漸進的過程,我們將能在這一過程中不斷學習並找到新的職業定位。在這個過程中,人工智能是能幫助我們實現這一目標的一項有效工具。

暫時“降溫”在等待時機

第一財經:道瓊斯旗下風險投資追蹤機構Venturesource近日發布數據顯示,美國的科技創業公司近期的融資狀況增速明顯放緩,總量減少30%,有超過70%的公司在2015年之後就沒有融到資金。作為一名專業的矽谷風險投資人,在你看來,這是否意味著人們對金融科技開始趨於理性?還是說金融科技發展遇到了一些瓶頸?

Bo Brustkern:我曾經是一名矽谷的風險投資人,所以我非常清楚風險投資的周期性循環。事實上,與風險資本有關的每一次創新都會經歷一個類似的循環過程,從發現目標、到炒作擡價、過高估值,到產生質疑、價格下跌,最後能幸存的企業才能出線。

這一次又一次的循環周期,是可以預測的。在經歷了整個循環到達低谷時,才是真正有實力的公司觸底反彈的時候,例如Facebook和Google都經歷過這個鳳凰涅槃的過程。

所以對現階段我並不是特別擔心,這只會影響到我們對目前正在做的事業的感覺,是容易還是困難。如果所有的風投機構都在投資,我們當然會覺得容易,但當他們不註入資金的時候,才正是我們需要努力堅持的時候。

第一財經:中國的人工智能的研究目前存在同質化的問題,很多公司都在使用深度學習等模型算法分析海量數據、調用大量的計算能力,尤其是金融機構中的這種現象尤其明顯。在美國也是這樣嗎?

Bo Brustkern:我認為在一定程度上的確存在同質性,但這只是暫時性的。像數據科學和技術之外的許多事情一樣,如同你看待時尚、音樂甚至政治,如果有存在同質性,這一定只是暫時性的。在此之後會是創新從累積到爆發的過程,只是時機未到而已。

美國和中國的數據科學家都在試圖攻克非常類似的問題,我們也有大量的數據資產可使用,同時也存在許多問題需要突破,所以在中國和美國情況並沒有很大區別。

“腦機交互”會變成現實

第一財經:馬斯克正在試圖將人類的大腦與人工智能機器相結合,終極目標是開發一款腦際交互界面,植入人類腦部以增智力。你認為這會是未來人工智能發展的趨勢嗎?

Bo Brustkern:我覺得馬斯克現在在做一件非常神奇的事兒。我相信他可能是當今世界上最偉大的企業家,他總是與最不可能的挑戰對陣,為此不惜投入他所擁有的一切。所以,馬斯克本身就是個奇跡。

回到“腦機交互”這一話題,這種互動的存在是有其意義的,如果我們可以想象它,它就可以成為現實。在短期內,可以預見會先對一些相對簡單的問題帶來幫助,如提高工作效率,但這並不足以改變世界。將來如果能有治愈帕金森病的方法,那必定是顛覆性的。雖然有些事情可能遠遠超出我們的想象,但這些事兒就在馬斯克的想象中。

第一財經:好萊塢電影《I,Robot》為我們描述了2035年機器人與人類共處的畫面,你認為人工智能接下來十年的發展趨勢是怎麽樣的?

Bo Brustkern:我通常不喜歡做預測,因為我認為對未來會發生什麽的預測總是會有偏差的。如果我們回到1934年,看看喬治·奧威爾所著的《一九八四》(《Nineteen Eighty-Four》)一書,會發現書中預測的時間是錯誤的,技術也是錯誤的,但它關於如果我們失去自由會發生什麽的設想,卻也很有趣。因此我認為最有趣的預測不是關於技術,而是關於人與人之間的互動,是關於獲得更多自由或是失去自由。

我認為在接下來的十年中,我們將看到將機器學習應用到日常生活中的一個驚人的飛躍。這種變化也許不在深層次,但是以特定的形式,廣泛地滲透到生活中的各個基礎產業中去。例如,在交通方面,汽車行業的自動化無人駕駛;在醫療保健方面,對簡單及複雜和基因型疾病的診斷和治療,以及在安全和保障方面都會取得很大的發展,甚至是一些我們現在還無法想象的發展,包括我們如何使世界變得更安全。

Next Page