- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

馬化騰兩會帶來七大建言,騰訊未來究竟將如何走?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0304/161661.shtml

對於騰訊目前的發展狀況,馬化騰都有哪些焦慮和反思?

今年,全國人大代表、騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰向兩會提交了包括數字經濟、數字文化產業全球競爭等方面的7個建議。

在昨晚舉行的媒體溝通會上,馬化騰先介紹了7個建議的具體內容,然後一口氣接受了記者的26個提問。對於騰訊目前的發展狀況,馬化騰都有哪些焦慮和反思?對於未來,他又有什麽判斷與規劃?

問題1:當後微信時代到來,你會如何應對?現在,騰訊內部有沒有一個殺手鐧可能會成為下一個微信?

馬化騰:我分析應該是跟終端變化有關才會有比較大的機會。因為我們自己內部就有QQ跟微信的競爭,我覺得不應該是簡單地說誰突然間發明了某個東西。

當然可能會有別的產品形態,比如說更加偏媒體性質的,可能會有另外一個角度去切入,但是完全純通信為主的,通常要等到一個新的終端變化才會有新的機會。那時候也是我們的檻,所以我很關註不同的終端演變,包括微信本身也要變。

當年QQ為什麽不能早一點變?因為受制於我們當時的內部組織架構,手機、PC是分在不同事業部門、由不同的老板管的,所以很難捏合做一件事情,這是一個教訓。我們要吸取前面的經驗教訓,該怎麽改就怎麽改,該做決定就不要拖泥帶水,否則反而會延誤戰機,最終害了整船人。

問題2:騰訊是否會加快推出微信公眾號的付費閱讀?在互聯網免費模式仍然占主流的今天,微信的付費閱讀是否能夠真正走得通?

馬化騰:其實,我當初是在朋友圈回複朋友,結果後來被截了圖傳出去。這里面有一些誤讀,有些人罵“公眾號怎麽還收費了?”這個就跟當年講微信收費一樣是謠傳。

其實,我們是提供一個基礎設施,讓內容生產者自己決定哪些免費,哪些付費。因為這也是內容生產者的剛需,過去他可能是靠尾部廣告或者加入我們的廣告聯盟,但是我覺得應該還有另外一只腿,就是他願意把高質量的內容做成付費,或者是做成俱樂部、粉絲經濟。

為公眾號運營者豐富這些管理手段,對整個產業是更加多元、更加有好處,而不是一刀切的。我們不會代替他做決定,都是由內容生產者自己決定的。

問題3:你對小程序的期待是怎樣的,想打造一個什麽樣的生態系統?它的困難和瓶頸又是什麽?

馬化騰:我覺得外界存在很多誤解。其實,小程序在一些應用場景是可以極大地降低用戶流失率的。

我們不想取代APP,只是希望比較輕量的體驗可以在小程序上實現。對於重度用戶,我們反而希望在使用小程序一段時間後,有一個合理的場景途徑,引導他下載APP,實現更複雜的體驗。

問題4:有人置疑在線廣告的效果評估是一個很大的問題,你如何看待騰訊在線廣告業務的發展?

馬化騰:關於在線廣告效果評估,騰訊從品牌廣告到現在的社交廣告,從QQ空間到微信公眾號尾部的廣點通,都是不同形態的,現在這些還是在摸索期,永遠談不上最滿意的產品形態。那些從門戶、資訊演變出來的個性化視頻流、資訊流形成的廣告形態,其實也是一個新的機會。

問題5:目前,有一種觀點是互聯網行業從“流量競爭”轉向“內容競爭”,你是否認可這個觀點?騰訊如何應對甚至引領這個變化?

馬化騰:內容沒有發展起來的時候,大家都是以流量為主。未來內容的價值、IP的價值會越來越重要。但是也不能說流量不重要,這兩個可能原來是八二,以後變成了五五(都重要),有了流量入口,同時又要有內容的制高點。

問題6:相比國外發達的文化產業和眾多公認的超級IP,你覺得我們做強自己、掌握全球文化主導權的關鍵是什麽?

馬化騰:國外對IP的開發很專業,可以說“一雞多吃”,把一個動漫或者文學產品包裝成電影、影視、舞臺劇、主題公園、線下產品,甚至可以再授權開發成遊戲。中國現在做泛娛樂的概念都是基於互聯網的,這個和基於離線方式、傳統無網方式是不一樣的。

有網的做法是我們的優勢,而且我們已經實戰這麽多年,這方面我們是有機會的。比如看到國外的一些IP很好,但是對方不知道怎麽開發,我們就可以合作,使用對方的IP,我們來主導怎麽做。在這塊,我看到了很大的機會,是一個很大的戰略制高點。

問題7:在收購全球文化產業的過程中,是不是要面臨不太一樣的意識形態,比如文化壁壘方面的考量?你剛才提到,做大文化產業的路徑是把資產買回來和把IP收回來,兩者該如何協同,什麽樣的路徑是最好的?

馬化騰:這是非常好的問題,我們其實也在思考。相對媒體來說,文化產業的敏感度沒有那麽高。我覺得這塊還是剛剛起步,還有很多可以合作的。很多IP可能對方也不會賣,但是他可以與你合作,存在各種各樣的合作方式。

我們更多還是要合作或者投資一些好的團隊和人才。 這個過程中,我覺得還是缺乏人才,還需要一段時間才能鍛煉出擅長國際文化運作的(包括交易)的人才和經驗出來。從國家層面來說,可能也要鼓勵和支持,同時也要避免過分地標簽化和政治化,這方面還是一個產業、行業的問題。

問題8:螞蟻金服和京東金融都想爭奪互聯網金融的第一股,騰訊金融在這方面將有什麽動作,未來有沒有可能獨立分拆,進一步對接資本市場?

馬化騰:在金融方面,騰訊通常采取“穩健”的思路。因為金融最核心的問題就是穩健,重點在於拼誰的命長,而不是拼誰在短期內跑得多快。

對於騰訊的金融業務來說,其實一部分是在體外、是我們投資的(比如說像微眾銀行,是天然銀行牌照的),但是核心的(包括支付、理財平臺)都是在我們體內的。所以在這方面,我們不是把它全部包在一個所謂的金融集團來做。因為這些業務跟我們平臺耦合非常緊,沒有必要為了分拆而分拆,這不是我們的風格,我們也一貫不是這個思路,也不會去玩什麽“財技”(資本運作),顯得好像這塊兒資產有多少錢。

問題9:如今,在閱讀領域騰訊有閱文集團,音樂領域有音樂娛樂集團,這兩個都是超級獨角獸,是準IPO公司。現在有一些聲音是希望騰訊將一些遊戲工作室拆出來。所以從這個角度看,是否可以說在內容領域的切入方式上,騰訊有一些不同的思路?

馬化騰:音樂、文學用別的實體方式來做,是有歷史因素的。我們其實是用一種比較靈活的角度去看待的,希望對方有創業者的能力,但是又要在整個大的內容生態中符合我們整體的戰略規劃。

至於遊戲會不會存在這種情況,我們其實在外部投資了很多遊戲公司,內部也有很多工作室。我們內部也在用類似的方式管理,叫做激勵機制的計劃,比較接近體外的獎懲機制,否則留不住這些人才的。

在這方面,HR對激勵體系的設計也是很重要的。沒有一個很嚴謹的管理,只是靠給股份、給錢其實走不長。我們是折中結合,既要堅固激勵,又要有一個體系的建設,包括幹部怎麽輪等。

問題10:在移動支付方面,香港市場對於騰訊來說,是不是一塊兒比較難啃的骨頭?騰訊未來會如何面對這些挑戰?

馬化騰:一個很大的問題是,在境內我們綁的都是借記卡,綁信用卡是不能發紅包的,但香港是借記卡很少,基本上都是信用卡。信用卡如果又變成發紅包或者充話費等,會有現金套現的潛在風險,因此會比較謹慎。所以香港其實還是額外給了一個額度,我記得好像是1000塊錢,能夠讓它用起來,所以這是一個不同點。

第二個問題是,香港的應用場景不夠。如果是純港幣的應用場景,我們試了一下,線下好像都沒有應用場景可以落地,這是一個比較頭痛的問題。從今年開始,我們也會努力拓展線下的很多場景。

問題11:騰訊已經是中國第一大網絡安全廠商了,對於這個業務,騰訊有沒有什麽新的想法和定位?

馬化騰:對於網絡安全,我們是6年前3Q大戰才開始重視的,現在變成歪打正著,網絡安全真的太重要了。所以,網絡安全已經不再是僅為QQ保駕護航了,它是為整個產業(也包括整個生態)保駕護航。

如今,我們已經加了很大的力度去建立安全實驗室。業界安全領域的知名專家,我們也都不惜代價把他們請過來,幫助我們構建這方面的力量。

正是有這個基礎之後,我們認為未來不管是雲還是生態,自身的數據安全與合作夥伴的安全,已經是一體的了。希望行業不要把安全當做盈利或者是要挾的武器,我覺得這個應該是更長遠的,應該用健康發展的角度看。

問題12:去年有消息說,你在內部提出騰訊未來要做的是一家科技公司,這是否意味著騰訊的戰略有所調整?

馬化騰:騰訊總提科技,其實也是焦慮所在。我們現在越來越感覺到,歸根結底還是要通過技術的進步,企業才有可能保持在戰略方面的制高點。

可能過去有很多紅利(人口紅利、流量紅利、內容紅利),但是最終還是要看到技術是一個不可逾越的東西。特別是在AI更加普及的當下,這方面(技術鴻溝)更加明顯了。所以,我們還是非常擔心,也關註這方面的發展。

問題13:騰訊的人工智能現在進展到什麽程度了?未來,人工智能在騰訊的戰略中扮演什麽角色?

馬化騰:我們內部AI分好幾塊的,AI Lab做一些基礎性的研究,各個事業部門也都有AI團隊。其實過去幾年一直在做。比如說,我們的優圖團隊,在人臉識別方面的技術是最強的。我們更希望做的,是結合到我們的產品里,讓大家發現越來越好用。

當然,我們還是希望有一些更有趣的、未來感的一些AI,我們有很多的團隊做研發、做嘗試。在這方面,我們很鼓勵創新,同一個課題有多個小組同時在做。我們鼓勵自下而上的創新,哪怕有一定的冗余度,我覺得都應該鼓勵。我覺得這方面的投入都不會浪費。

人機交互的演變,從PC到手機,未來可能到視網膜眼鏡,甚至通過腦電波、皮膚的電流可以產生互動,都會催生很多產業。騰訊研發小程序也是著眼於未來,以後這種應用的計算環境,可能就不是PC上的軟件、瀏覽器上的網站,也不是現在手機上的APP,而是一個場景和計算的代碼,是一個流動的、動態的代碼。我們也越來越感受到,如果和過去一樣只做純軟件、純服務,可能會在未來的一些領域失去制高點。所以說,既使你不生產硬件,也一定要去關註硬件如何衍化,以及誰可以在硬件方面與你成為合作夥伴。這是一個很大的變化。

問題14:滴滴、頭條、美團被業界稱為TMD,騰訊都有不同程度的入股。你覺得TMD是BAT的影子還是新一代的BAT?

馬化騰:技術和傳統行業的融合,已經讓中國在世界上形成一股新力量了,不再像過去所說的C2C(Copy To China)了,現在叫做KFC(Kaobei 拷貝FromChina)。中國已經有很多原創的東西了。比如在網約車方面,雖然是UBER先做的,但是滴滴的量已經是UBER全球總量的4、5倍了,這個是很驚人的。還包括現在的摩拜單車和OFO單車之爭,共享單車的增長非常迅速。中國作為最大的互聯網市場,是有很大潛力的。

問題15:近兩年,互聯網醫療一直是資本追逐的重要領域。你對互聯網醫療有什麽新的戰略思考?

馬化騰:所有的互聯網+領域,我覺得最難啃的就是醫療和教育了。 醫療還有政策的問題,比如醫保、醫藥分家等問題。過去騰訊的思路是投資很多互聯網醫療企業。

現在,我們希望在流量平臺上面,包括社交網絡、通信平臺上搭建一個平臺,讓我們投資的企業以及其他沒有投資的企業,用好我們的平臺。

我們還考慮投資、購買跟醫療有關的知識產權,比如說醫療IP。對於醫療,大家過去最大的詬病就是網上的信息不知道真假。所以,我們希望有一個很權威的資訊,全球認可、非常細致、專業的IP產品。我覺得是有價值的,甚至從公益的角度都值得做。

問題16:在助力制造業轉型升級這個領域,騰訊有什麽戰略構想?

馬化騰:過去兩年我們談“互聯網+”,更多地是講連接服務。今年開始,延伸到互聯網+制造業、互聯網+工業方面。我們關註整個物聯網、整個業態的變化對制造業會有什麽樣的沖擊。騰訊從自身的社交,包括微信硬件平臺和QQ互聯方案,都在做一些物聯網的嘗試,希望能夠跟這些智能家電產生一些交互。有些領域,我們暫時沒有辦法做得很深,可能會從底層方面提供一些工具,然後還是讓產業去多合作,包括第三方的合作者。

問題17:過去一年多來,騰訊在“互聯網+政務”方面不斷推進,如何才能促進第三方平臺以及企業跟政府更好地合作?

馬化騰:過去兩年我跑了好多省,基本上都是為了推動“互聯網+政務”,跟每個省簽戰略合作。我們看到各行各業,包括城市服務、醫療、教育、公安、人社等方面存在很多需求。我們也是在過去的兩年,一個一個地找出規律,為每個領域開發解決方案。

比如智慧城市,在過去十幾年,已經用局域網的方式做了大量的工作,投入了很多的設備、進行信息化。這里面有很多數據是很有威力的,只是沒有釋放出來,只差最後一公里,還沒有把它送到用戶面前。所以,我們希望能夠去發掘這些場景。

匿名用戶

匿名用戶

獨家|現金凈流入超百億仍陷危機 輝山乳業的錢究竟去哪兒了?

現金流以百億元凈流入,四年半自身造血亦近百億,輝山乳業(06863.HK)暴跌危機,仍有大量懸疑待解。

輝山乳業於2013年9月27日在港交所上市之後,現金流表現為持續凈流入。第一財經記者統計發現,2013財年到2016財年,及2017年財年中期,輝山乳業經營、融資所得現金凈額分別達到98億元、164億元,扣除投資產生的現金流凈流出160億元,累計現金凈流入達到100億元以上。

融資環境頗佳,基本面尚屬良好,輝山乳業為何陷入今天的困境?究竟是什麽原因,引爆了輝山乳業的全面危機?大量資金究竟又流向了哪里?

3月28日,輝山乳業發布公告,否認其董事長、實際控制人楊凱挪用公司資金。但蹊蹺的是,2016財年,輝山乳業在經營所得現金凈額平穩、融資所得資金較大增長的情況下,其現金及現金等價物卻陡升陡降。

2014年以來,輝山乳業股價出現多次下跌,楊凱巨資增持,資金需求明顯增加,不得不通過股權質押大量融資,其持有輝山乳業股份,眼下已質押殆盡。此外,楊凱名下還有一家房地產公司。頗為吊詭的是,輝山乳業負責融資、財務的執行董事葛坤,與楊凱關系密切,上周末突告失聯。

輝山乳業執行董事、高級副總裁葛坤

現金流充沛

3月28日,輝山乳業發布公告,承認3月23日與23家銀行債權人召開會議,在遼寧省政府的協助下,討論該公司今年的計劃,並尋求銀行債權人按正常方式續貸。公告稱,中國銀行、九臺農商行、浙商銀行於會上表示,將繼續對該公司保持信心。但鑒於最近股價大幅下跌和媒體報道,不能保證這些銀行的意見將維持不變。

3月24日,輝山乳業暴跌之後,關於其負債的數據隨即開始流傳,輝山乳業總資產382.6億元,總負債418.82億元,整個輝山乳業已經資不抵債。其中,中國銀行、九臺農商行分別為其第一、第二大債權人。

然而,輝山乳業的情況究竟如何?披露數據顯示,截至2016年9月30日,輝山乳業(上市板塊,下同)流動資產為140億元,非流動資產為201億元,兩者合計341億元,凈資產尚有129億元。仔細審視歷年財報不難發現,如果披露數據屬實,輝山乳業的情況不但未至山窮水盡,而且現金流尚屬優良。

2013年到2016年,輝山乳業產生了大規模資本支出,金額超過百億元。財報數據顯示,2013財年,其資本支出為7.62億元,2014、2015財年兩年迅速擴張,分別達到46.61億元、43.9億元,2016財年降至16.97億元,四年合計約為115.1億元。

2013年9月,輝山乳業在香港主板上市,當時發行股票約37.88億股,每股發行價2.67港元,共募集資金約101.13億港元,折合約78億元人民幣。上市四年里的資本支出規模,遠遠超過了IPO募集資金,差達到37億元以上。額

僅僅依靠IPO融資所得,根本無法覆蓋輝山乳業的開支用度。但輝山乳業的可用資金,並非只有上市募集資金,經營所產生的現金流,亦可為其提供資金支持。而且按照輝山乳業披露,其上市以來經營現金均為正流入。

根據輝山乳業定期報告披露,2013財年至2016財年,輝山乳業經營現金流均呈凈流入,且規模頗為可觀,具體金額分別為14.4億元、11.5億元、20.8億元、20.7億元。而在2017年財年中期報告中,則為30.6億元,四年半合計達98億元,完全可以覆蓋其資本支出37億元的缺口。

不僅如此,融資也帶來持續的現金凈流入。除了完成IPO,輝山乳業的融資活動以銀行貸款為主,2013財年到2017中期財報,新增銀行貸款所得金額為12.4億元、57.2億元、55.2億元、84.4億元、78.3億元,合計達到287億元以上;償還貸款金額為8.6億元、24億元、36.1億元、43.2億元、47億元,合計約為159億元,累計貸款凈額為128.6億元。

整個融資活動也是如此。加上2013年上市募集所得資金,扣除其他融資活動的支出後,2013財年至2016財年,輝山乳業的融資所得資金凈額分別達91億元、25億元、6.16億元、15.8億元,四年累計金額為138億元,加上截至2016年9月30日的25.7億元,共計接近164億元。

投資是主要的資金凈流出項目。數據顯示,在2013年至2016財年,輝山乳業投資產生的凈現金流為-13.67億元、-59.2億元、-50.8億元、-40.5億元;而截至2016年9月30日,則為正流入3.35億元,合計為-160億元左右。三者簡單相抵,上述財年中,輝山乳業現金凈流入接近104億元。

大量借款 股份質押殆盡

3月24日,輝山乳業股價暴跌後,債權人會議曾統計,該公司總資產為340億元,總負債為199.5億元,與輝山乳業財報披露基本一致。

究竟是什麽原因,引爆了輝山乳業的全面危機?

披露信息表明,輝山乳業基本面尚屬良好。這是否能說明,如果上市公司沒有太大問題,危機可能出在大股東身上?此前,做空機構渾水發布報告稱,楊凱至少從公司竊取1.5億元資產。股價暴跌當天,“董事長楊凱挪用上市公司30億元資金”的說法開始流傳,但3月28日上午,輝山乳業公告否認了這一說法。

除了輝山乳業,楊凱本人及其控制的主體,也在大量借款,這些貸款可能並未流入上市公司。披露信息顯示,2015年,楊凱實際控制的冠豐有限公司(下稱“冠豐”)曾將所持輝山乳業股份,質押給平安銀行,獲得24港元貸款。截至目前,貸款余額為21.42億港元,質押的輝山乳業股份總數為34.34億股。對於資金用途,輝山乳業並未披露。

根據輝山乳業3月28日公告,稱除了質押給平安銀行的股份,冠豐還為自身貸款,將持有的19.4億股質押;為楊凱控制的其他公司貸款質押7.5億股;且在股票經紀賬戶中存入33.4億股,為冠豐獲得保證金融資。這些質押融資,均為楊凱及冠豐自身用途。

盡管否認楊凱挪用資金,但疑竇並未解開。輝山乳業2017財年中期報告顯示,截至2016年9月30日,該公司短期銀行借款已經高達110.8億元,比2016年3月底的71.3億元,增加了39.5億元,所獲貸款仍在持續增長。此前,輝山乳業債權方透露,截至2016年9月,該公司銀行授信余額140.2億元,其中信用免擔保15.5億元,擔保貸款103.5億元,抵押貸款21.2億元,與輝山乳業披露數據存在30億元差額。

更為蹊蹺的是,融資、經營所得凈現金均有結余的情況下,輝山乳業擁有的現金或現金等價物,卻呈下降態勢,而在2016年9月又突然大增。

2015財年,輝山乳業當期經營、融資凈現金流入合計約26.9億元,2016財年則為36.5億元,2017財年的上半年則接近60億元。但蹊蹺的是,輝山乳業的現金及現金等價物,卻在明顯減少。截至2015年財年末,這一數字為26.8億元,2016年只有21.9億元,減少了4.9億元。到了2016年9月底,又陡增到82億元。

對於現金及現金等價物的陡升陡降,輝山乳業在定期披露報告中未有說明。而作為公司的實際控制人及財務負責人,對此應有無法撇開的關聯。在3月28日的公告中,輝山乳業承認,自3月21日起,董事會便無法聯系執行董事葛坤。2013年上市前,葛坤便為楊凱團隊成員,負責集團財務和現金業務,並管理集團與其主要銀行的關系。

資金流向何處

究竟是什麽原因,讓輝山乳業走到如今的田地,大量資金究竟又流向了哪里?目前來看,似乎都與楊凱存在密切關系。

楊凱的資金消耗,一部分來自增持輝山乳業。公開信息披露,2014年12月之後,楊凱對輝山乳業進行了四波大規模增持。具體增持時間分別為2015年1月初、2015年4月、2015年7月初到2015年10月底、2016年2月底,增持數量合計多達34.5億股。增持完成後,楊凱持股數量由此前的64.2億股,增加到98.7億股,動用資金達到63.2億元之巨。而楊凱增持輝山乳業,或實屬無奈之舉,股價一再下跌,令其陷入惡性循環。2013年9月登陸港股後,輝山乳業股價曾有過短暫輝煌,一度摸高至3.2港元/股以上。但股價穩定期結束後,數次遭到部分股東拋售,造成股價多次下跌。

2014年2月14日到4月29日期間,輝山乳業出現上市後的第一波大跌,最大跌幅達41.5%,最低價跌至1.6港元左右。事後披露表明,兩名財務投資者在此期間分別拋售了2.85億股、5.18億股股份。此後,經過半年多的反複震蕩,輝山乳業在2014年11月28日再次暴跌。截至當年12月29日,其股價最低跌至1.13港元/股,跌幅達32%。

在此背景下,楊凱或不得已於2014年12月出手增持,增持數量190萬股,並在此後迎來了一波反彈。但時隔不久,輝山乳業股東折價大幅拋售。面對危局,楊凱不得不斥巨資接盤,動用資金達20.2億元。

經此一役,楊凱的資金鏈可能已經高度緊繃,其在平安銀行的貸款便發生在此時。此後不久,輝山乳業股價開啟新一輪下跌,這讓剛向平安銀行進行了股權質押融資的楊凱壓力劇增。2015年7月初到2015年10月底,楊凱連續增持輝山乳業達30余次。 然而,在平安銀行質押融資所得資金,遠不足以滿足增持需要。

而就在此時,楊凱仍斥資買入作為其第二大債權人的九臺農商銀行。港交所披露信息顯示,2017年1月12日,九臺農商銀行(06122.HK)上市之時,楊凱大手筆出資5.38億港元,以發行價4.56港元,買入該行1.18億股H股,占後者所發行H股的17.88%。據境外媒體報道,楊凱買入九臺農商銀行,正是通過冠豐完成。

大股東挪用資金懸疑

不僅如此,關於楊凱挪用輝山乳業30億元資金投資沈陽房地產,但資金無法收回的傳言,也得到部分證實。根據天眼查資料,楊凱名下確實有一家房地產公司,一家名為沈陽萬鼎房屋開發有限公司(下稱“萬鼎房產”)的企業,現任法定代表人亦名為楊凱。該公司成立於2004年5月,註冊為沈陽市沈北新區輝山經濟開發區輝山街20號,註冊資金1000萬元,由楊凱、劉朝濱分別出資60%、40%,執行董事、總經理亦由楊凱擔任。

而萬鼎房產還成立了另外兩家房地產公司。資料顯示,這兩家房地產公司分別為沈陽金田置業有限公司、沈陽凱美置業有限公司,這兩家公司註冊資金均為10萬元,成立時間為2013年5月,全部由萬鼎房產出資,執行董事兼總經理亦為楊凱。

而通過劉朝濱,則牽出了與楊凱有關的另一家房企。根據天眼查資料,劉朝濱還擔任沈陽永豐房屋開發有限公司(下稱“永豐房產”)法定代表人,並持有該公司100%股權。註冊於2006年的永豐房產,目前註冊資金2000萬元。

2006年11月27日,永豐房產進行了多項工商變更。變更前,該公司註冊資金800萬元,股東為沈陽高新創業投資有限公司、楊凱,變更後,股東變為楊凱一人。變更記錄還顯示,在此次變更前,楊凱就是該公司董事長。2007年7月,永豐房產增資至2000萬元,但仍由楊凱全額出資。直到2008年12月31日,該公司股東、董事長才變更為劉朝濱。

論戰再起,互聯網家裝究竟要往何處去?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0414/162572.shtml

全新時代,互聯網家裝探索已經開始。

本文由孟老獅(微信ID:menglaoshi007)授權i黑馬發布,作者。

盡管很多人都認為互聯網家裝已經進入到下半場,但是人們對於互聯網家裝究竟要往何處去依然沒有一個相對完整的共識。對於廣大用戶來講,他們並沒有在當今的互聯網家裝當中獲得自己真正需要的東西。因此,無論從哪個方面來講,當前的互聯網家裝都不能被稱作一個完成狀態,從某種程度上來講,互聯網家裝還有很長的路要走。

最近博洛尼蔡明和愛空間陳煒在微博當中有關互聯網家裝的相關討論更是顯示出當前的互聯網家裝在發展模式和發展方向上遠未達成共識,可以預見,未來有關互聯網家裝的類似討論依然會繼續。從本質上來看,這次有關互聯網家裝標準化和個性化的討論是當前互聯網家裝發展狀態的一個縮影,更是人們對於未來互聯網家裝發展方向的一種迷茫。那麽,究竟是什麽引起了這場論戰呢?我們又能夠從這場論戰當中獲得什麽樣的信息呢?

方向未定,互聯網家裝論戰在所難免

在互聯網家裝進入到一個全新發展階段的時刻,蔡明和陳煒的論戰有些在所難免。這里所說的互聯網家裝進入到一個全新的發展階段並不是說互聯網家裝已經開始了新的征程,而是指由資本主導下的互聯網家裝發展已經告一段落。在這樣一個時刻,很多互聯網家裝公司對於未來應當如何發展,未來如何正確地切入都缺少一個明確的認識,因此在這個時候進行一場久違的論戰有些在所難免。

互聯網家裝帶來的改變有限讓人們迫切想要尋找新的發展路子。盡管在“互聯網+”時代有很多互聯網家裝公司都拿到了融資,甚至有些互聯網家裝公司也借助資本的力量獲得了飛速的發展,但是我們不得不承認由資本主導下的互聯網家裝真正能夠帶給用戶的改變少之又少,甚至有些互聯網家裝公司的裝修體驗還不如傳統家裝。這種現象的存在讓很多原本想要跳出傳統家裝陷阱的用戶,重新陷入到了更深的陷阱之中。

用戶體驗的非但沒有改善,反而還有所下降最終讓人們開始思考究竟互聯網家裝要朝著哪個方向發展。而互聯網家裝時代並沒有留下非常優質的經驗又讓未來的互聯網家裝發展方向略顯迷茫,最終讓整個市場輪罩在一種漫無目的的狀態之中。在這樣一種情況下,很多互聯網家裝公司開始重新審視和反思自己,試圖通過這樣一種方法來找到解決當前問題的方式和方法。

在尋找新出路的過程當中,互聯網家裝公司又對家裝行業缺少一個整體的把控和有力的推動,最終讓他們陷入到一種無力的狀態之中,等到這種狀態無法改變當前的困境時,他們開始將互聯網在其他領域上的先進經驗硬搬到互聯網家裝領域當中,試圖通過這些先進經驗的應用來解決互聯網家裝的問題。然而,這些經驗對於一個產業鏈延伸很長的行業來講幾乎根本無法取得非常顯著的效果,於是互聯網家裝又陷入到了一種全新的探索之中。

新技術對於互聯網家裝的改造有限讓人們陷入新的“空窗期”。無論是以BAT為代表的互聯網巨頭,還是以TMD為代表的互聯網新秀,他們對於互聯網未來的發展幾乎有一個非常明確的認識,那就是未來想要獲得新的發展就必須借助新的科技才能完成。

家裝行業同樣如此。互聯網技術在改造家裝行業的過程中的緩慢、無序最終讓人們同樣將希望寄托在了新技術的身上,但是互聯網技術在家裝行業上遭遇到的困境又讓他們對於新技術能否在未來獲得真正改善有所忌憚。在這樣一個時期,人們並不敢或者還沒有找到一個新技術與家裝行業的結合點,通過這個結合點來改變互聯網家裝當中存在的痛點和問題。

在這樣一個“空窗期”,人們對於互聯網家裝的討論顯得有些理所當然,正是由於人們對於互聯網家裝的未來難以捉摸,所以他們才會進行討論,等到討論結果最終確認之後,他們才會快步向前。從這個角度來講,蔡明和陳煒的這場論戰同樣無可避免。

家裝需求的多樣性與施工標準的統一性之間的矛盾依然無法解決。家裝需求的多樣性通常表現在家裝行業的軟裝上,用戶對於房間的風格、色調、格局等都有多種多樣的需求,這種需求其實正是人們家裝個性化的具體體現,而互聯網家裝則是想要通過將用戶的這些多種多樣的需求進行整合,取所有用戶都會選擇的最大公約數,通過對這個最大公約數進行滿足來實現提升效率的目的。

借助互聯網技術,互聯網家裝的確實現了整合資源的目的,不同用戶的需求能夠實現一種整合或統一,但是這種整合或統一並不能真正讓所有用戶買賬,用戶不買賬的時候,他們的痛點依然存在。

盡管用戶的需求存在多樣化要求,但是他們對於施工標準的追求卻是統一的。這種統一性主要體現在施工工藝和施工標準上,比如水電施工的標準、泥瓦施工的標準、設計方案的標準等等。正是由於這些標準的存在,才保證了真正的施工質量。

其實,有關互聯網家裝的個性化和標準化的討論,正是家裝需求多樣化和施工標準統一性矛盾不斷激化的具體體現,這兩個矛盾一時無法得到解決,就會讓人們的觀點不同,人們觀點的不同就會產生論戰。

因此,互聯網家裝的論戰正是以上幾種矛盾不斷激化的具體體現,我們在觀察這個論戰的時候更多地應該看家裝本身存在的問題,如果我們能夠借助新的手段和力量來改變當前論戰當中存在的問題,那麽這樣的論戰對於互聯網家裝來講是有益的。

全新時代,互聯網家裝探索已經開始

如果我們在這場論戰當中依然無法找到互聯網家裝正確的發展方向,那麽,我們幾乎可以斷定未來這樣的論戰依然還會出現。那麽,未來互聯網家裝究竟會呈現怎樣的發展狀態呢?

電商轉向新零售為互聯網家裝發展提供了借鑒。以阿里巴巴、京東為代表的電商巨頭從線上的電商介入到線下的實體店讓我們看到了未來互聯網家裝的發展可能性,這種發展的可能性就是通過深度介入來改變家裝行業存在的問題和弊病,進而提升用戶的家裝體驗。

通過深度介入到互聯網家裝的每一個環節,將互聯網家裝不再僅僅只是看成一個平臺,而是真正提供給廣大用戶的服務提供者,通過服務流程的梳理和規範來改善當前用戶都會遇到的痛點和問題,改變用戶僅僅將互聯網家裝看作是一個平臺的印象。

作為一個以用戶體驗為根本落點的行業,互聯網家裝在線上的任務其實已經宣告完成,因為人們的消費習慣早已從線下轉移到了線上,現在我們要做的就是要將提供的服務從線上轉移到線下。消費習慣的從下到上,提供服務的從上到下,其實正是互聯網家裝不斷完善自我的具體體現,只有真正將這兩者聯合在一起,才能真正讓互聯網家裝的發展協同。否則,如果我們單純地改變用戶的消費習慣,而提供的服務卻沒有任何實質性的改變,那麽這樣的互聯網家裝到最後依然無法解決用戶痛點。通過電商轉向新零售,我們或許可以找到破解當下互聯網家裝難題的解決之道。

新技術的不斷應用能夠解決互聯網家裝當中依然存在的痛點和問題。互聯網家裝未來的另外一個發展方向就是新技術的不斷應用,因為互聯網技術對於家裝行業的改變或許只能到目前這種程度了。想要對家裝行業再進行一次更加深度的改造就必須借助新的技術手段進行才行,因為只有借助新的技術手段,我們才能找到解決當前痛點和問題的道路。

以現在很多互聯網家裝公司依然存在的現場監工為例,我們就能夠借助AI、VR、AR等技術來實現。借助AI技術,我們能夠預測到一個用戶在家裝過程當中會遇到的一些問題,通過實現的一些公司以及AI運算,我們能夠將這些問題消滅在萌芽狀態,由此我們可以為用戶提供一種全新的裝修體驗;借助VR、AR技術,我們能夠將實現虛擬到現實之間的切換,通過將裝修現場進行複原,用戶不需要前往裝修現場就能夠輕松實現對施工現場的監督,並因此來獲得一種完全有別於傳統裝修的體驗。

互聯網家裝的工業化運作能夠真正實現家裝行業的本質化變革。當前的互聯網家裝其實並不是工業化運作的,而是依然將家裝分割成為幾個涇渭分明的環節來開展的。這種問題的存在讓家裝行業難以形成規模化效用,對於家裝行業來講其實不是一種效率的提升,而是一種效率的下降,因為將家裝行業分割成為不同的環節早在傳統家裝時代就已經進行過相關的嘗試,如果我們依然進行這樣的運作,那麽我們勢必會陷入到傳統家裝的問題和陷阱之中,用戶體驗並沒有得到實質性的提升。

通過將互聯網家裝進行工業化的運作,能夠發揮業已形成的互聯網家裝的優勢,只需要將這些環節進行打通和梳理即可。以設計、施工、原材料等環節為例,如果我們能夠從一開始就將他們看作是一個整體,設計的時候就知道原材料的需求量,原材料生產的時候就顧及到未來施工過程當中會遇到的問題,那麽原材料就不會出現盲目生產的情況,施工過程當中就不會出現浪費的情況。其實,互聯網家裝的工業化運作在當前這樣一個條件下,特別是在大數據、雲計算等技術已經開始飛速發展的情況下,我們完全能夠利用這些技術來實現這樣的變化,借助這些東西我們才能給家裝行業帶來本質化的變革。

互聯網家裝時代的硝煙散盡,真正留給我們的東西其實並不太多,可喜的是,人們的消費習慣已經逐步轉移到了線上,這或許能夠為我們在未來的發展積累下了最基本,最彌足珍貴的遺產。互聯網家裝行業內部的論戰僅僅只是其發展依然存在很多不足和問題的具體體現,盡管我們不知道未來互聯網家裝到底如何發展,但是電商轉向新零售已經為我們吹響了號角,新技術的不斷湧現讓我們看到了未來的希望,互聯網家裝的工業化則讓我們有理由相信一個真正為用戶帶來全新體驗的家裝新時代終將到來。

匿名用戶

匿名用戶

【地緣】全球地緣政治風險擡頭,究竟原因何在?

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=12202&summary=

本以為去年的國際政壇已經足夠跌宕起伏。從英國脫歐到特朗普當總統,兩件巨大的黑天鵝事件都大幅偏離了年初的市場一致預期(market consensus)。然而比事件本身更讓人吃驚的,是資本市場“化險為夷”的能力。投資者不但沒有因此降低風險偏好,反而都能很快重拾樂觀情緒,帶來風險資產價格新一輪的強勁上漲。

那麽今年的情況又會如何呢?

和去年初的愁雲慘淡不同,今年的資本市場迎來了非常強勁的開局。這一方面要歸功於全球範圍內的經濟增長勢頭良好,通縮陰影大幅消退,另一方面也是因為國際政壇相對安定——特朗普剛上臺時並沒有整出什麽幺蛾子,荷蘭大選也給歐洲大選年開了個好頭。

事情開始起變化

然而進入四月以來,地緣政治方面出現了一些變化。從美國突襲敘利亞開始(詳見我們上周初的分析《特朗普出兵和美聯儲縮表,是時候開啟Risk Off模式了嗎》),國際局勢驟然緊張。中東形勢和朝核問題的升溫,迄今看不到結束的跡象,反而有愈演愈烈之勢。那邊廂法國的大選進程再起波折,原以為進入第二輪沒問題的馬克龍突然遇到了強勁對手梅朗雄。而如果是極左和極右派進入第二輪投票,鹿死誰手都會讓法國脫歐的幾率大漲。

在一系列事件的刺激下,投資者終於開始意識到,相比去年,今年可能才是地緣政治真正的大年。這背後主要有兩個原因。

美國從“無暇他顧”走向“主動參與”

第一,美國去年在大選期間無暇他顧,而今年有了充足的理由重塑外交和軍事戰略。作為世界第一的霸權國家,其一舉一動將影響深遠。

市場原本以為特朗普會踐行“美國優先”的競選承諾,在國際事務方面進行“戰略收縮”,更多地聚焦於國內改革和經濟建設。

沒想到新官三把火燒得不理想(詳見我們之前的分析《如果在醫改上都受阻,特朗普政府還能做什麽》),支持率也跌至歷史新低。由於特朗普在大選期間就已經樹敵無數,如果低支持率的形勢繼續下去,還不知會被人挖出什麽樣的料——落井下石的事情在《紙牌屋》中就有很多,而大選中的種種已經證明了美國政壇的現實比電視劇更精彩。

故此,特朗普政府果斷“圍魏救趙”,用一系列的軍事行動和外交策略轉移國內輿論的視線——當“世界警察”事小,挽回民心事大。這背後確有理論支撐。從民調來看,70%的受訪者支持特朗普政府對敘利亞的生化武器事件做出軍事打擊,更有80%的受訪者認為ISIS是世界和平的嚴重威脅。因此也不難理解,當特朗普政府對敘利亞發射導彈,以及對ISIS投出最大當量燃料空氣炸彈GBU-43後,特朗普的支持率從低位開始爬升。

除此之外,市場還一直低估了特朗普在軍事領域的想法。特朗普從競選至今,其實都在承諾並強調一點:擴軍!在奧巴馬任期內,軍費開支一直在縮減,對外也並沒有重大戰役,這讓美國的軍工利益集團很受傷。不僅僅軍隊開支因此捉襟見肘,連研發都受到很大影響。特朗普競選時抓住了這一點,承諾上任後擴軍,讓軍隊和軍工企業堅定的站在了他這邊。事實上,在上任伊始,特朗普遞交的首份預算計劃就將把國防預算提高10%。而四月以來的一系列軍事行動,誰說不是一種“人情償還”呢?

綜上,今年的美國,不但不會成為國際地緣政治的“穩定器”,反而更可能成為各類爭端的主動參與者。從中東形勢到朝核問題,國際形勢也會因為“超級大國”的摻和,尤其是背後特朗普政府多變的作風,而變得更加不可預測。

法國大選局面愈發撲朔迷離

第二,比起耗時長、進展慢的英國脫歐,已經出現多次神轉折的法國大選具有更大的不確定性。

英國脫歐事件盡管在一開始出乎市場意料而引起動蕩,但迄今為止已經給了市場充足的預期調整時間。事實上,直到上個月底,英國政府才剛剛宣布啟動脫歐程序,這之後與歐盟及各國的談判,還將至少持續一年半時間。

與此相比,法國大選的局勢卻在每天發生變化。這一次的法國大選已經出現了三次翻盤——從最早的菲永勝券在握,到勒龐異軍突起,再到馬克龍迎頭趕上,而現如今進入了第四階段——“不屈的法蘭西黨”候選人讓-呂克·梅朗雄成為打破“馬-勒平衡”的“程咬金”。

就在我們上個月底推出東方匯理的深度分析《法國經濟的結構性問題和勒龐馬克龍們的應對之道》時,梅朗雄還是一個十足的配角,甚至沒有在分析框架的四個主要候選人當中。而此時此刻,其支持率已經高居第三位,且上升勢頭迅猛。

這背後一個主要原因,在於梅朗雄的演講功力一流。在3月20日和4月4日兩場電視辯論中力辯群雄,堅持自己的信念,頑固卻不失真誠。據民調顯示,他是兩場辯論的最大受益者,是最具說服力的候選人。

此外,同屬左派的哈蒙在電視辯論中表現平平,選票被梅朗雄分流。縱觀法國歷屆總統選舉,絕不能小瞧民調的第三名,1995年的法國前總理若斯潘和2002年的老勒龐都曾作為民調老三,在第一輪投票中扭轉局勢。

而市場現在最擔心的可能還不是他當選總統,而是他與勒龐同時進入第二輪投票之後,原本有可能在第二輪投票中選擇相對溫和的馬克龍的選民,面對極左和極右兩個選擇,勒龐當選總統的幾率就會大增。

地緣政治大年,市場有預期了嗎?

總而言之,今年成為真正的地緣政治大年的可能性正在快速上升,而市場在這半個月以來也做出了一些反應。

然而市場仍然不願相信朝核問題會激化,也不認為法國會迎來一位激進的總統。如何去price in這些尾部風險(tail risk),將取代對經濟的關註,成為接下來一段時間的市場主旋律。畢竟相比已知的種種,那些未知和不確定的事情,才是主導市場波動的關鍵因素。(完)

股市有風險,投資需謹慎。本文僅供受眾參考,不代表任何投資建議,任何參考本文所作的投資決策皆為受眾自行獨立作出,造成的經濟、財務或其他風險均由受眾自擔。

從七年前的22億追加至如今的254億,陳發樹入股雲南白藥這買賣究竟值不值?

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=12363&summary=

2017年4月20日,雲南白藥(000538)公告稱,該公司控股股東雲南白藥控股有限公司(下稱“白藥控股”)已完成董事、監事及高級管理人員的改選,原紫金礦業(601899)總裁王建華、新華都集團總裁陳春花分別當選為白藥控股董事長、董事。

伴隨著白藥控股董監高的正式入座,備受市場關註的“雲南白藥”混改大戲宣告收尾。這意味著,跨越7年時間,陳發樹入主雲南白藥之夢終得如願。

七年曲折入主,刷新混改尺度

陳發樹和雲南白藥的淵源,始於2009年,其間故事可謂一波三折。

收購股權。2009年9月,在相關部門“煙草企業退出非煙投資”的安排下,時為雲南白藥第二大股東的紅塔集團將其所持的12.32%雲南白藥股權轉讓給陳發樹。並且,陳發樹在協議簽署後的5個工作日內已將全款22億元一次性支付給紅塔集團,紅塔集團也在當年12月向其母公司中國煙草總公司呈報了審批股權轉讓的請示。

交易被否。但在此後兩年間,中國煙草總公司的批複遲遲未見,上述已成交的股權未能如願過戶。2011年5月,中國煙草總公司以“確保國有資產保值增值,防止國有資產流失”為由正式否決了該項交易。

起訴未果。2011年12月,陳發樹將紅塔集團告上法庭。當月底,雲南省高院一審判決認為,雲南白藥上述《股權轉讓協議》未獲得國資管理部門批準,因此不支持陳發樹要求紅塔集團履行前述協議的請求。

不服判決結果的陳發樹再次於2013年2月向最高人民法院提起上訴。最高法院認定,駁回陳發樹追討股權等訴訟請求,紅塔集團在判決生效之日起10日內向陳發樹返還22億元本金及利息。雖說陳發樹最終拿回了22億元本金及760萬元利息,但與雲南白藥股權擦肩而過。

二級市場買入。此後,陳發樹本人以及旗下的新華都集團相繼在二級市場增持雲南白藥股份。截至2015年二季度,新華都集團位列雲南白藥前10大股東名單,陳發樹合計持股一度進入雲南白藥第4大股東之列。

增資入股。2016年12月30日,雲南白藥公告稱,經雲南省政府批準,雲南省國資委、新華都與白藥控股三方簽訂了股權合作協議,新華都通過增資253.7億元取得白藥控股50%股權。也就是說,上述交易完成之後,新華都與雲南省國資委在白藥控股層面的持股平分秋色。

由於陳發樹個人在二級市場持有雲南白藥0.86%股份,新華都集團也在二級市場持有該公司3.39%股權。上述增資過後,陳發樹以直接及間接控制雲南白藥25.01%的股份,一舉超越雲南省國資委對雲南白藥間接所持有的20.76%。上述“混改”動作刷新了國內新一輪國企改制的“尺度”,一度引發市場關註。

陳發樹上位雲南白藥,歷經7年曲折。這一筆買賣,從7年的22億元追加至如今的253.7億元。那麽,陳發樹為什麽對雲南白藥如此情有獨鐘?陳發樹做這買賣值得嗎?

估值高,回報期長:陳發樹買貴了!

豪擲253.7億元巨資,取得上市公司雲南白藥的控股股東白藥控股的50%股權,陳發樹的魄力之大,令外界頗為側目。這一場景,較之數年前身為福建首富的陳發樹與紅塔集團的股權訴訟糾紛敗訴,也算得上是扳回一局。不過,這終究是一筆生意。我們不妨先計算一下陳發樹入股白藥控股的投入-產出情況。

公告披露稱,2016年12月30日,雲南省國資委、新華都及白藥控股簽署《股權合作協議》,陳發樹以253.7億元增資取得白藥控股50%股份。這一股權轉讓交易信息透露出:一白藥控股的整體估值達到了507.4億元;二,陳發樹以253.7億元間接取得了雲南白藥20.76%的股份,這意味著陳發樹認可了雲南白藥的股權估值高達1222.06億元。

但事實上,上述股權轉讓停牌之時,雲南白藥的總市值為721億元。也就是說,陳發樹的出價比雲南白藥停牌前貴了501.06億元。陳發樹買貴了!

從投資收益看,陳發樹的投資利益大概以兩種形式兌現。

一是雲南白藥的分紅收益。透過上述持股關系,雲南白藥紅利的41.52%將分至白藥控股,陳發樹將取得其中的一半。

二是白藥控股的股權價值增值。也即,倘若通過資本運作,提升白藥控股的股權價值,實現白藥控股的整體上市,陳發樹所持的白藥控股利益也將成為上市公司利益,如此可實現上述投資的逐步減持、退出。同理,股權也可轉讓出售退出。

不過,白藥控股更像是為持有雲南白藥而專門設立的上層控股平臺,並非經營實體。財報數據顯示,截至2016年上半年,白藥控股總資產為288.06億元,凈資產158.56億元;營業收入105.36億元,凈利潤13.97億元。同期的雲南白藥總資產為214.74億元,凈資產141.96億元;營業收入104.52億元,凈利潤13.88億元。

由於白藥控股財報由上市公司雲南白藥合並而成,上述數據對比表明,剔除上市公司雲南白藥板塊的資產,截至2016年上半年,白藥控股的之外資產僅有73.32億元,之外的凈資產僅有16.6億元;白藥控股僅有0.84億元營業收入,凈利潤僅有0.09億元。

如此可見,白藥控股的資產體量規模較小,經營狀況頗為慘淡。進一步地說,由於白藥控股自身的基本面較差,陳發樹想要通過其整體上市,實現股權投資的退出、兌現白藥控股的股權增值,這一過程想必會相當漫長。

既然如此,陳發樹入股白藥控股的最直接投資收益應該體現在雲南白藥的分紅。隨著經營業績改善,雲南白藥的分紅情況勢必進一步提升。這意味著,雲南白藥的業績效益能否做上去,直接決定陳發樹的投資收益狀況。

與其他上市公司相比,雲南白藥的分紅頻率很高。自1993年上市以來,雲南白藥已實施23次分紅,僅有1998年未進行分紅。但即便如此,雲南白藥也難稱得上是“現金奶牛”。Wind數據顯示,雲南白藥歷年分紅合計27.59億元,歷年分紅率僅有16.95%。參照雲南白藥當時731億元市值估算,陳發樹253.7億元的出資至少高過當時市值的101.95億元。倘若以過往的分紅比例估算,陳發樹的投資回報周期也同樣相當漫長。

綜上可見,從純粹的財務投資評估,陳發樹入局白藥控股算不上是一項明智的決策。

連續7年的追逐,陳發樹對雲南白藥的看好,眾所周知。不過,陳發樹對雲南白藥的持股比例25.01%,並未超過上市公司要約收購的30%紅線。換句話說,陳發樹顯然可以在二級市場以更低的成本增持取得上述股份。Wind數據顯示,眾多機構投資者,如平安人壽持有雲南白藥9.36%、重陽投資持有其2.21%,均通過二級市場持有雲南白藥股份,舉牌上位者大有人在。陳發樹入局雲南白藥並未借道二級市場,而是開出高價增資其上層控股股東白藥控股,用意何在呢?

主業衰落下的轉型賭局

新華都集團財報數據顯示,截至2016年上半年,其總資產176.91億元,凈資產81.68億元;營業收入31.12億元,凈利潤6.17億元。新財富500富人榜的最新統計顯示,陳發樹的個人財富為269.2億元。這意味著,入股白藥控股所掏的253.7億元資金,已接近陳發樹的全副身家。

雖說雲南白藥主業突出,基本面良好,股價堅挺,乃是A股市場人盡皆知的優質股票,但陳發樹傾註全部家當投資於此,其投資邏輯令人費解。

為尋找答案,我們先梳理一番陳發樹起家和投資的歷程。

陳發樹早年在福建廈門經營百貨零售業發家,此後業務遍及福建各地,晉級閩南知名企業家。1997年開始,陳發樹逐步將旗下業務擴展至房地產、酒店、工程等領域。此後,陳發樹成立了新華都集團,構建起一個以零售業務為核心業務的多元化產業集團。

2000年8月,陳發樹通過旗下的新華都投資入股了當時並不“紅火”的紫金礦業。不曾想到的是,這次機緣巧合的投資,使陳發樹的個人財富、社會聲望劇增,直至躍升成為福建首富。數據顯示,2000-2003年,紫金礦業經營情況快速改善,營業收入從2.96億元增長到5億元,凈利潤也從0.48億元增長至1.52億元。該公司於2003年在上海證券交易所掛牌上市,此後,通過頻繁的轉增、拆股等一系列運作,陳發樹持有紫金礦業的股份增加到21.78億股,最高之時達到25.93億股。

大約10年時間,陳發樹最初以0.38億元入股紫金礦業,股份市值一度增值超過130億元。並且,陳發樹還通過頻繁的現金分紅從紫金礦業取得巨額利益。

或許是在紫金礦業的資本經營中嘗到了甜頭,陳發樹的投資經營理念也日漸發生轉變。在新華都集團的零售商業板塊之外,陳發樹從此開辟了另一條資本經營的創富渠道。2009年開始,陳發樹通過減持紫金礦業股份的資金,持續收購青島啤酒(600600)、雲南白藥(000538)等優質的上市公司股份。2009年,陳發樹以2.35億美元買入青島啤酒7%股份。

粗略估算,通過減持青島啤酒H股,陳發樹至少獲利15億港元。按照雲南白藥2009年-2010年的轉增數據評估,陳發樹當時以22億元買入紅塔集團所持有的雲南白藥12.32%股份得以通行,其投資收益也將增值超過100%。

歸納來看,陳發樹投資的上述公司具有兩個共同特點。

一是上述公司均具有較高或者較頻繁的分紅。這意味著,在股權增值的同時,陳發樹可獲得可觀的現金收益。如,2009年開始的3年時間里,陳發樹通過其持有的青島啤酒0.92億股股份累計獲得5.4億元的稅前分紅。

二是,以財務投資者的身份入主上市公司,以第二或者第三大股東的身份,確保後續股份減持的靈活及便利。

陳發樹如今的財富版圖鮮明地分為兩塊:一是產業資本,以新華都股份(002264)為核心零售商業板塊;二是以優質上市公司股權投資為主業的資本經營板塊。

兩大板塊資產大致形成產融互動的格局,並且陳發樹通過產業資本與資本經營兩大板塊的資產挪騰、優化配置,使得個人財富獲得極大化。數據顯示,新華都集團目前持有白藥控股50%、雲南白藥3.39%、紫金礦業3.41%股份。

在資本經營板塊,陳發樹通過優質上市公司的股份投資,使之財富急劇放大。該板塊的造富速度遠超產業資本。數據顯示,新華都股份2016年營業收入為67.1億元,凈利潤0.54億元,公司總市值63.4億元。由於新華都集團持有新華都股份38.49%,也就是說,陳發樹在新華都股份所持有的財富不超過24.5億元。這意味著,資本經營板塊為陳發樹約200億元的個人財富貢獻了大部分。這不難理解,陳發樹近年對資本經營興致勃勃、樂此不彼。

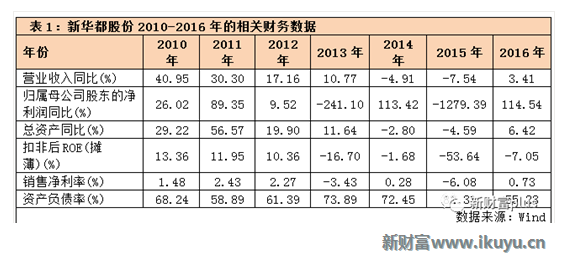

財報數據顯示,陳發樹旗下的零售商業板塊新華都股份,近年經營每況愈下。新華都的營業收入同比增速從2010年的40.95%一直滑落至2015年的-7.54%;近年幾年的凈利潤水平也起伏不定,總資產規模同比增長從2010年的29.22%下滑至2015年的-4.59%(表1)。同行數據的對比也顯示,新華都與永輝超市(601933)的差距在逐年拉大。

動態考察發現,新華都股份江河日下的跡象早在2012年即已露出端倪。隨著實體零售行業的雕零,該趨勢近5年時間里並未扭轉。由於零售商貿板塊的資產前途堪憂,從陳發樹的角度而言,將自己的“雞蛋”更多挪騰於資本運營的“籃子”里也是情理之中,這是自身財富極大化的必然選擇。

說到這里,我們大致可窺知陳發樹加碼入主白藥控股的投資邏輯。2008年,新華都股份在A股上市,該公司其時的業績頗為輝煌。彼時,陳發樹以22億元投資雲南白藥動力或因嘗到了資本運作的甜頭,沿襲於前期資本經營的思路,以財務投資者角色入局。不過,伴隨著新華都集團旗下零售板塊業務的快速衰落,陳發樹的財富經營急需謀求轉型,加速將旗下資產配置於雲南白藥之上。

2009年,陳發樹以22億元購買雲南白藥12.32%股權之時,每股價格約為33.54元。從7年前的22億元追加至7年後的253.7億元,陳發樹對雲南白藥的股價估值已經達到117.52元/股。此時,陳發樹對雲南白藥的誌在必得,顯然已不是停留在早期的財務投資定位,在資本經營收益的誘惑之外,更夾雜著其謀求戰略轉型的“逼不得已”。

時過境遷,兩次投資之於陳發樹的戰略意義不可同日而語。如今增資入股白藥控股的布局,應承擔著陳發樹個人財富增值、謀求戰略轉型等更深遠的意義及使命,甚至不乏以上述巨額投資換取雲南省政府對新華都商業發展的支持、開辟雲南地區商業機會的可能。

從某種意義上說,陳發樹傾盡家財投置於雲南白藥之上,更像是一場轉型的背水一戰。那麽,陳發樹將這麽多“雞蛋”挪騰到雲南白藥這個“籃子”里,靠譜嗎?

投資值不值,取決於兩點

如前文所述,這筆投資值不值,關鍵還在於雲南白藥的業績效益能否做上去。那麽,陳發樹的入局對雲南白藥經營業績的改進會有多大的影響力呢?這將取決於兩個因素,一是陳發樹在雲南白藥的話語權,二是新華都在經營方面的加持能力。

先來看第一點。完成對白藥控股的增資之後,陳發樹以直接及間接控制雲南白藥25.01%的股份,超過雲南省國資委4.25%股份。陳發樹成為雲南白藥實質上的第一大股東,分量很重。雲南白藥在公告中稱,“本次控股股東引進戰略投資者,有助於公司進一步調整體制,激活機制,建立市場化的公司治理體系……”。公告的字里行間透露出,對民營企業家陳發樹的入局,雲南白藥寄予了厚望。

從持股結構來看,白藥控股持有雲南白藥41.25%股份,屬於雲南白藥控股股東。新華都與雲南國資委在白藥控股層面的持股份額各占半壁江山。不過,持股數量的旗鼓相當,未必意味著新華都能與雲南國資委平起平坐。

國有資本的強勢,早在陳發樹與紅塔集團的博弈過程中已有先例。2009年9月,陳發樹與紅塔集團的股權轉讓完成後,股權遲遲不能過戶。雖說陳發樹方面已履行了股權轉讓協議的全部義務、付清了全部22億元的股權轉讓款,但該項交易最終被股權交易雙方之外的第三方——中國煙草總公司以“防止國有資產流失”否決。在後續的陳發樹與國有資本的訴訟大戰中,陳發樹連番失利,最終鎩羽而歸。該案件一度引發工商界、法律界的討論。

有20世紀90年代國企改革的種種鏡鑒,新一輪的混合所有制改革中,國有資產流失仍然是難以逾越的敏感話題。這或導致國有資本作為國企經營管理的主導、控股地位難以改變。

事實上,自2014年的《政府工作報告》進一步提出“加快發展混合所有制經濟”以來,最新一輪的混合所有制改革已推行3年時間,一批混改項目已順利落地,多家國有企業改制變身成為混合所有制企業。不過,其中未見國有資本主動讓位民營資本掌舵之先例。

2014年2月,中國石化(600028)率先推出油品銷售業務引入社會和民營資本實現混合經營,該項目號稱“最大的國企混改”。當年9月,中石化銷售公司與25家境內外投資者簽署增資協議,由全體投資者共計持有銷售公司29.99%的股權。在該案例中,中國石化持有其銷售公司70.01%股權,維持對絕對控股。

2017年4月,中國聯通(600050)公告稱其混改方案正在籌劃並推進。有傳言稱,中國聯通擬發行A股至少融資300億元,新股東占A股股本比例可能不過是20%。國家已批複的20多家國企混改,包括中鐵總公司、中糧集團、中鹽集團。不過由於上述國企均屬於鐵路交通、商品、金融、民航等國民經濟的重要領域,其混改應當都會保持國有資本的控制地位。

雲南白藥雖不屬於上述敏感行業,但其長期處在雲南國資的控制之下,而且屬於當地老牌企業,歷史悠久,標桿性強,雲南國資或不會輕易將其交由他人全權打理。產權層面的主動權,勢必會決定經營層面的影響力。雖說陳發樹在明面上已持有白藥控股及雲南白藥相當的股份,但其在白藥控股及雲南白藥經營管理層面當中的影響力,可能不免會受到制約。

根據《中共中央國務院關於深化國有企業改革的指導意見》、國務院《關於國有企業發展混合所有制經濟的意見》等文件,本輪混合所有制改革的邏輯頗為明了。其意義在於引入非公有制經濟,進行公司治理、管理體制及機制轉變,完善現代企業制度,提升國企的資產回報率、改善國有資產效率,讓國企以更加市場化的方式參與競爭。

因此,從另一角度上說,對於本身業績優良的雲南白藥,陳發樹進入之後,能否對其績效改進發揮實質作用,將最終決定這場混改的成敗。在這一局中,新華都集團總裁陳春花或將成為關鍵一子。

陳春花,被外界稱為集教授、企業家、作家於一體的女性,其曾在多所高校任教,出版學術專著及文學作品多部。2013年5月,受劉永好家族之邀,陳春花出任新希望(000876)聯席董事長兼首席執行官,輔佐劉永好之女劉暢接班。

不過,陳春花與劉暢搭檔主政的3年間,新希望的經營業績未令股東們滿意。數據顯示,新希望的營業收入從2013年的693.95億元,滑落至2015年的615.2億元,2016年上半年營業收入277.89億元,同比下降5.79%。雖說新希望同期的凈利潤從2013年的18.99億元增至2015年的22.11億元,2016年上半年凈利潤14.31億元,同比增長23.53%。不過,新希望的利潤主要源自對民生銀行(600016)的投資收益,主營業務貢獻利潤頗為有限。

2016年5月,卸任新希望全部職務之後,陳春花低調轉任新華都集團總裁。如今的雲南白藥市值近880億元,營業規模近230億元,凈利潤30.93億元。作為醫藥行業“菜鳥”的新華都,與雲南白藥的體量、資源及實力對比頗為懸殊。陳春花將如何操盤這間“百年老店”,值得關註。(完)

股市有風險,投資需謹慎。本文僅供受眾參考,不代表任何投資建議,任何參考本文所作的投資決策皆為受眾自行獨立作出,造成的經濟、財務或其他風險均由受眾自擔。

賣皮膚一天賺1.5億的《王者榮耀》究竟為什麽這麽火

來源: http://www.infzm.com/content/125014

2016年7月29日,上海,2016第十四屆中國國際數碼互動娛樂展覽會(China-Joy),王者榮耀遊戲展臺的人物。(東方IC/圖)

(本文首發於2017年6月1日《南方周末》,原標題為《全球最賺錢的遊戲 <王者榮耀>火爆之謎》)

它是全球蘋果用戶iOS手遊收入榜第一位。日活躍用戶5000萬,一季度每月流水30億,《王者榮耀》創造了中國遊戲的歷史。

和很多走紅遊戲一樣,《王者榮耀》火爆之後,也引來了諸如讓青少年成癮等眾多非議。

“我們班有幾個小孩在玩‘王者農藥’,我們陳老師也玩喔。我們在討論當什麽人物,我當‘馬可波羅’、真真當‘諸葛亮’、佳佳當‘達摩’……”小戊是一位5歲的小朋友,在幼兒園上中班,他用稚嫩的聲音在電話里念叨。

真人秀節目《媽媽是超人》中,演員秦昊兩手捧著手機,“這局打得太艱險了。”他瞥了一眼坐在對面略顯不滿的妻子伊能靜,說,“跟朋友社交一下,怎麽了?”

明星當中,楊穎和黃曉明在《王者榮耀》有情侶賬號,林更新叫“更新失敗”,王思聰號稱“國服第一魯班”,而楊冪被爆已接近最高級別,玩了近6000場。

上線20個月,這款遊戲就打破了年齡、身份、圈層的界限,把每個人都變成了“戰士”。《王者榮耀》也成了騰訊的吸金利器。2017年一季報,網遊收入228億元,幾乎占了騰訊總體收入的半壁江山,《王者榮耀》無疑是其中龍頭。

不僅在國內,它已經變成了全球最賺錢的遊戲。根據2017年3月數據,它是全球蘋果用戶iOS手遊收入榜第一位。日活躍用戶5000萬,一季度每月流水30億,《王者榮耀》創造了中國遊戲的歷史。

十幾年前,PC遊戲《傳奇》風靡一時,因為它趕上了全國網吧遍地開花和互聯網普及的時點。進入智能手機時代,《憤怒的小鳥》成為手遊紅利的揭幕者,人們發現手機可以如此清晰而靈敏。

隨著手機技術提高,熱門遊戲越來越“重”,從輕度休閑類的消消樂、跑酷,變為格鬥、角色扮演、多人在線競技,《王者榮耀》就是這一變化的里程碑,更重要的是,它趕上了4G和無線網絡的發達,一款遊戲得以連接所有人。

“王者”之路

騰訊如今已是全球最大的遊戲公司。2016年營收排名,全球五大上市遊戲公司依次是騰訊、索尼、動視暴雪、微軟、蘋果。

然而在14年前剛入行時,騰訊的原創遊戲總是難以成功。直到做出了QQ遊戲大廳,情況才有所改變。在那個普通網站註冊一個賬號要填三頁表的時代,可以用QQ號一鍵登錄的遊戲大廳迅速擠占了市場。

幾年後,騰訊出手獲得了一批世界級遊戲的中國大陸代理權,比如《穿越火線》《地下城與勇士》,以及《英雄聯盟》。一位遊戲制作人說,“2009年騰訊代理LOL之後就踏上了封神之路。”

LOL是《英雄聯盟》的簡稱,這款美國拳頭遊戲開發的產品是多人在線戰術競技遊戲(遊戲類型中被稱為“MOBA”)的代表,進入中國後被網友戲稱為“擼啊擼”。它的全球月活躍用戶大約1億,其中一半以上來自中國。騰訊先是拿下了它的中國大陸代理權,又在2011年幾乎全資收購了這一遊戲的開發商。

“我去,怎麽和‘擼啊擼’這麽像?”每個《英雄聯盟》的玩家打開手機、進入《王者榮耀》的頁面都會這麽說。《王者榮耀》可以被看作《英雄聯盟》的手機版,它最初的用戶就是以千萬計的《英雄聯盟》玩家。從這里出發,它可以說已經成功了。

《王者榮耀》把《英雄聯盟》的人物、技能基本上照搬過來,換上了中國人熟悉的名字,項羽、李白、魯班、妲己、馬可波羅……古今中外大亂燉。又降低了新手入門難度,把從前每局半小時縮短到10-15分鐘,更容易占用碎片時間。電腦操作也順暢地轉移到手機上,左右手一起玩,配置低的手機也跑得起來。

買版權、複制、搬上手機,是這款遊戲成功的捷徑。

不過它並不是試圖模仿的唯一一款遊戲,在誕生之初,騰訊內部就有它貼身肉搏的對手。

《王者榮耀》的研發團隊是在成都的騰訊互動娛樂天美工作室群-L1工作室,最初一百多人。負責人姚曉光曾經制作出了《天天酷跑》《天天愛消除》等第一批大獲成功的微信遊戲。

2014年,剛改組的天美工作室花了7個月時間做出了仿LOL的《英雄戰跡》。騰訊旗下的光速工作室也做出了一樣玩法的《全民超神》。兩款遊戲同天測試,狹路相逢,《英雄戰跡》完敗。

當時,《全民超神》是純競技的,主打5V5,不帶養成線,而《英雄戰跡》帶養成線,主打3V3。然而接下來,雙方都朝著各自相反的方向改了,最終《英雄戰跡》更名為《王者榮耀》,2015年10月一經上線就成了神話級產品。

騰訊方面提供給南方周末記者一組數據:2015年底,《王者榮耀》日活躍賬號750萬;2016年7月,日活3000萬;2016年底達到5000萬。

2016年初,天美工作室拿到了公司級業務突破獎,同年拿到這個獎的還有“春節紅包聯合團隊”。

截至目前,《王者榮耀》總註冊賬號數已達到2億,長期穩定在蘋果App Store中國區的免費遊戲榜首位。

賣皮膚一天賺1.5億

《王者榮耀》不是第一款手機MOBA遊戲,在騰訊之外,也曾有過先行者。《自由之戰》《亂鬥西遊》《虛榮》等MOBA手遊都賺到了錢。早在2014年,網易的第一款MOBA遊戲《亂鬥西遊》就登頂過iOS暢銷榜,然而隨著版本更叠、用戶大量流失,一年半就被擠出了流水榜前十。

它們為什麽沒有成為《王者榮耀》?因為在規則上,玩家的前期投入會影響後期的對戰水平,花錢越多、投入時間越多,就越厲害。在遊戲的世界里,“人民幣玩家”碾壓全場。

遊戲有三種盈利方式:下載時一次性購買;遊戲內嵌廣告;遊戲內道具收費或升級收費。

中國早期遊戲市場培育不成熟,人們對遊戲的理解停留在“打怪、升級、刷裝備”的網遊。而盜版猖獗,使得遊戲免費成為唯一道路,內嵌廣告又體驗太差,大多數遊戲都選擇了道具收費的辦法盈利。

但很多遊戲的付費道具是以破壞遊戲平衡為賣點來吸引人的,花錢越多才能越厲害。這樣容易激起用戶反感。同樣是賣道具,《王者榮耀》卻沒有走這條路。

在《王者榮耀》的世界里,錢分為金幣、鉆石、點券三類,只有點券是要人民幣兌換的,前兩者都可以靠經驗積累。遊戲中可以購買的是英雄、技能和皮膚,其中只有買皮膚必須花錢。花錢與否不影響遊戲體驗,維持公平環境,從而砍掉了新手入門的門檻。

購買皮膚,類似於早年用Q幣購買QQ皮膚、打扮自己的頭像,在這里可以給自己選擇的遊戲人物換裝,屬於騰訊消費的老路數。一款皮膚賣幾十甚至上百塊,僅這門生意,就帶來了日入過億的業績。

但網易卻選擇了與騰訊不同的道路。

一位接近這兩家公司的業內人士對南方周末記者說,網易遊戲比如《夢幻西遊》,雖然很賺錢,但比較小眾,進去的人少。它的規則相對複雜,要培養角色、搞裝備、提升道具甚至結婚拜把子,一般人要玩很久才懂,可能玩懂了就已經不想玩了。它用戶量不大,但這種遊戲的玩家願意出錢,用戶付費意願高,黏性大。

比如《王者榮耀》日活躍用戶5000萬,每個用戶每天差不多貢獻7毛錢,一天的利潤就是3500多萬,一個月流水可能就超過10億;而《夢幻西遊》,比如日活躍用戶100萬,但每個用戶能貢獻10塊甚至20塊錢,一個月流水也有3億-6億。

他說,這是兩種不一樣的模式,但《王者榮耀》用戶群體更廣泛。

騰訊作出這個選擇,也在於它是一個流量驚人的互聯網入口。近期騰訊公布一季度年報,微信的日活躍用戶數達9.38億,QQ月活躍賬戶8.61億。這個入口,對遊戲同行來說都是“恐怖”的。

上述業內人士說,沒有社交平臺接入,一款遊戲需要打廣告拉客戶,每新增一個用戶的成本差不多是30塊錢。

“《王者榮耀》每天活躍用戶5000萬,別說5000萬了,我想要500萬人來玩我這個遊戲,營銷費用差不多就要1.5億。”他說,騰訊的遊戲會出現在微信朋友圈下面的“遊戲”入口,“只要那里加一個紅點,微信用戶1/10甚至1/100的人點進去看一下,就已經不得了了。”

他說,現在除了網易,那些遊戲的大廠商像金山、盛大都會選擇把自己以前端遊時代成功過的遊戲改編成手遊,改好後,它自己不發行,找騰訊幫它發行。這也是騰訊變為全球最大遊戲公司的原因之一。

騰訊的遊戲,自帶社交光環。站在《英雄聯盟》的肩膀上,《王者榮耀》接入社交網絡,如虎添翼。

打開手機,在遊戲界面右端,你可以看到在線的微信、QQ好友,發出邀請,就可以一起玩。隨時隨地和朋友們組隊打遊戲,變成了吃飯、K歌之外年輕人們新的娛樂方式。

從前的遊戲,是一個虛擬的世界。而這款遊戲,是現實生活的延伸。

遊戲人生

南方周末記者采訪了二十余位《王者榮耀》的玩家,他們普遍表示會玩是因為“周圍的人都在玩,不玩沒有共同話題”。騰訊方面也證實,這款遊戲每次玩家數量的暴漲都在節日,特別是暑假、國慶和春節。

當用戶達到一定數量時,就會引發“羊群效應”,遊戲本身是否好玩已經不重要了,它已經變成了一種社交,如果你不參與就會顯得孤立。在手遊領域,此前也有一夜爆紅的,但遊戲都比較簡單,不能引發更多的交流,玩家玩了一會就扔了。

林歡是一名在廣州上學的大三學生。2017年開學後,一個高中同學從珠海來廣州找他玩,去正佳廣場看了電影以後逛街,覺得很無聊。最後兩人索性坐在商場走廊邊的板凳上玩起了《王者榮耀》,話也多了起來。“從珠海到廣州玩,結果坐在路邊一人一個手機打遊戲。”這幅畫面他現在想起來也覺得搞笑。

在天津工作的小羽是一個1995年出生的女孩,在《王者榮耀》之前,從不玩對戰類的遊戲。她也是在朋友們的影響下加入的。跟她組隊的有三個群,高中同學、大學同學和同事。

小羽有四位堂哥、堂姐,因為都大她10歲左右,從小就很難融入他們,長大後四散各地,聯系不多。但最近發現大家都在玩《王者榮耀》,於是開了個微信群叫“意識很重要”,段位高的她帶領哥哥姐姐玩,約定每天晚上十點開黑,嘻嘻哈哈間拉近了距離。

社交屬性再往深走,就產生了情感依賴,甚至成全愛情。“讓我帶你飛”,是這款遊戲中男女互動的主要模式。女生進入多半是為了陪男友玩,而女生多更激發了男生們玩遊戲的熱情。

一個從前只敢在女神朋友圈下點贊的小男孩,一夜之間成了一個女神天天黏著你、要你帶她上分的“榮耀王者”。這樣的故事在現實生活中並不多,但在《王者榮耀》里天天有。

還在上大學的小言,就是通過這款遊戲,交到了自己的男朋友老白。在玩了半年時,她在遊戲QQ群里認識了老白。他是群里段位最高的“榮耀王者”,小言想拉勝率,就找他陪自己“開黑”。第一局,在他的保護下,把砍最後一刀的機會都留給了她,一路過關斬將,輕松獲勝。以後,她就經常找這個在群里顯得高冷的男生和自己打匹配。

從來沒有考慮過網戀的小言第一次發現有人對自己這麽好。她在廣東,男生在江蘇,看了下照片、報了個身高體重,兩人就開始了一段甜蜜的異地戀。

不久,這款“紅娘”遊戲,居然變成了吵架的導火索。“因為我比他差,有的時候他會有一種帶不動的感覺。”小言說。老白打排位賽,會冷落她,她又因為打不上去幹著急,經常吵架。老白建議,“要不我們不玩這個遊戲了。”現在他已經打算畢業後到小言的城市來工作。

往“王者”的塔尖上走,這款遊戲玩得最好的人們有三條去路:代練、主播或職業選手。

南方周末記者聯系了一位在天貓做代練的店主,他的店有8.8萬條評價,月銷量高達282萬。但一周內,他都沒能騰出空來接受采訪。他的朋友圈只有兩類消息,一種是淩晨3點多發的圖片,一種是醫院打針的照片,“疲憊不堪”是日常狀態。

婷小姐是在虎牙直播《王者榮耀》的主播。大家都叫她婷姐,她在微信自我介紹里喊話:“你們不要叫我姐姐了,我才21歲!”

來虎牙直播遊戲前,她在另一個平臺直播唱歌,每天3小時。2015年寒假起,她從最低段位“青銅”開始直播《王者榮耀》。直播的畫面分為兩部分,左邊是遊戲屏幕,右邊是精心打扮過的她,有時還會扮成遊戲人物的樣子,比如穿上“貂蟬”的行頭。

觀眾人數顯示2萬-16萬不等。在直播間里,她經常被問到身高、體重、有沒有男朋友。她說女主播總被認為技術不行,“你贏了,是隊友帶你贏的,‘躺贏’;輸了,就全是你的‘鍋’。”

跟她一樣,女主播的畫面里幾乎都有本人,人們不只看遊戲,也要看顏值。男主播則更拼技術,畫面只有遊戲。

九日是虎牙的另一位主播,今年只有18歲,卻是遊戲“大神”。在做主播之前,他做過代練,48小時從最低的“青銅”打到“王者”,如果打到“王者”上100顆星,代練一次要收上萬元。

他從小學就開始玩《英雄聯盟》了,只要一天就可以打到很高段位,他喜歡複盤和琢磨。現在每天他除了健身,其余時間都在直播。賺的錢給媽媽管。

“王者榮耀Tan_ke”同樣是網紅主播,微博上有17萬粉絲。他27歲,以前在銀行做程序員,因為打遊戲被單位開除了。現在做直播,收入比從前高,最多的一個月收了10萬左右的禮物。

他介紹,職業電競選手對技術水平要求很高,要“王者”55顆星以上。他們來自不同地方,公司包吃包住,有底薪,但收入主要來自比賽的獎金提成和直播的外快。

職業選手的生活很單調,跟運動員類似,大家吃住練都在一起,每天8點起床,除了健身,從早訓練到晚。

南方周末記者聯系的三位男主播,都欣然接受采訪,卻溝通十分困難,一輪問答通常只說兩三個字。以玩遊戲為生活方式和經濟來源,他們的生活像對著一面灰色的墻,禁閉而單調,很多人下線以後都不願意再碰《王者榮耀》。

和很多走紅遊戲一樣,《王者榮耀》火爆之後,也引來了諸如讓青少年成癮等眾多非議。5月26日,中國青年報就發表一篇名為《“王者榮耀”似鴉片般傳播 學生深陷其中》的文章,稱很多學生沈迷其中,甚至報警說“自己被追殺”,還有學生為了給遊戲充值而偷父母的錢。

不過,該文章也稱,為了防止未成年人長時間玩遊戲而耽誤學業,“王者榮耀”遊戲客戶端發布了關於遊戲實名制的公告。通告的最後截止時間顯示,5月17日之後,沒有通過騰訊遊戲實名註冊和防沈迷系統完成實名認證步驟的玩家將無法再進入遊戲。根據防沈迷系統,未滿18歲的玩家每天只能玩兩個小時。

中国IPO究竟由谁来监管、核准?

http://www.xcf.cn/jrdd/201706/t20170607_781014.htm

近期,中国证券市场监管全方位加强,在上市、退市监管等事宜上表现得尤为明显。据证券日报5月18日报道,2017年以来IPO审核未通过率接近三成,新上市公司的业绩总体好于A股公司整体平均水平。随着IPO进入常态化,IPO审查逐渐趋细、趋严。5月17日晚间,*ST新都因连续亏损而进入退市程序,这亦是加强退市制度的一个信号。此外,针对IPO监管的权力分配问题,2017年4月15日证监会主席刘士余在深圳证券交易所会员大会上指出,交易所必须行使对公司上市、退市和并购重组的实质性监管职能,发挥监管主体职责。

当前,中国IPO监管实行核准制,即对拟上市公司进行多方面的实质审核,这项工作主要由证监会发行审核委员会(下称发审委)负责。中国IPO是否应该向注册制过渡,舆论对此观点不一。反对者认为中国市场条件仍不够成熟,支持者则称注册制可优化融资结构、提升金融效率,证监会主席刘士余亦指出注册制不能单兵“突进”。那么,中国的IPO制度改革应该走向何方、监管应如何实现?今天,我们将通过比较分析美国与香港的IPO制度来探讨这两个问题。

美国与香港的IPO制度

什么是注册制?宽泛地讲,它要求拟上市公司按要求进行信息披露,而监管机构只负责监督其信息披露的充分真实性,而不对其信息内容作价值判断。而在核准制中,监管机构或交易所会根据拟上市公司提交的申请文件,对其是否适宜上市做出判断,然后批准或拒绝上市申请。

美国被普遍认为是注册制的代表性市场之一。美国证监会SEC对IPO的发行以披露为重心,只确保信息的逻辑性、完整性、客观性、相关性,其对IPO的批准并不代表对其证券的质量进行了认证。美国证券市场制定了严密详细的信息披露规则,规定的披露范围不仅包括财务信息,也包括对上市估值有重要影响的其他信息。同时,《1933年证券法》、《1934年证券交易法》以及国会之后制定的法律和SEC制定的规则,均对证券市场中的信息披露违法行为有明确的规定,违法代价极高。不过我们不能片面地认为,因为注册制的存在,拟上市公司可以在美国的任一个证券市场上来去自如。若拟上市公司不是在全国性交易市场(如纽交所和纳斯达克)上市,那么除了要向SEC申请注册,还需向各州的监管机关提交申请,而州层面的审核往往涉及实质审核。另外,美国IPO过程分为两个阶段,第一个阶段是向SEC申请上市,而第二阶段是向交易所申请登记注册,两者缺一不可。而香港与大陆的IPO过程在实际操作中都不区分这两个阶段。

虽然香港市场的IPO制度由于其程序高度透明、上市审核周期较短、以及强调信息披露而常常被误解为注册制,但其实际上采取的是高度市场化的核准制度。这主要表现在,目前香港的上市标准中,有关于盈利、市值/收入或市值/收入/现金流量的测试,还有适合性审查。适合性审查并无特定的明确测试界线,而是会考虑每个IPO个案的事实和情况,例如董事及控股股东是否胜任、公司的规模和前景是否与上市目的匹配等等。这表示香港联交所会对申请上市的公司进行实质审查,然而美国并没有类似的适合性审查,相对来说IPO较容易。

当前,香港实行“双重存档制”,规定证券发行上市的申请人,须在向香港联交所提交申请书后的一个营业日内,将副本交给证监会存档。香港证监会进行形式审核,联交所进行实质审核。如果证监会认为申请材料不符合《证券及期货条例》及其配套规则的规定,可以否决上市申请。不过,香港证监会极少否定香港联交所的决策。而联交所及其下设的上市委员会和上市部是IPO申请的主要负责机构,旨在确保投资者对市场的信心,保护股东的合法权益。上市审核标准可分为两部分内容:客观条件与上市适当性要求(如盈利能力不够、业绩下滑、关联交易比重较大等等)。第一部分由《上市规则》详细规定,而第二部分受联交所发布的常见问题和上市决策的指引。例如,联交所在其上市决策LD107-2017中指出,某公司的收益中若刨去可能不合规的贷款收益的部分,则并不符合《主板规则》中的最低盈利规定,因此不适宜上市。

可以看出,美国与香港为大陆提供了两种不同的参考制度。香港与美国的IPO制度的主要区别在于:首先,美国IPO分为向SEC申请上市和向交易所申请登记注册两个阶段,而香港的IPO和发行审批是一体的;第二,美国不存在如香港一般的适合性审查,主要强调信息披露真实有效。

中国大陆的核准制与香港的核准制在实质上比较相似,但是目前还没有像香港那样市场化,香港的IPO审查程序透明程度较高、上市审核周期较短,另外香港更为强调信息披露的真实性。而且审核主体不一样,大陆是证监会,香港主要是联交所。

中国应实行高度市场化的IPO核准制度

我们认为,中国大陆在现阶段应该先参照香港,实行高度市场化的核准制度,而非美国的注册制度。正如大量相关讨论所指出的那样,真实、准确、完备的信息披露是注册制的关键所在,而中国目前还没有建立起与之相适应的信息披露制度和法律法规体系。近年来不断增加的信息披露违规事件,就是一个明证。其次,中国投资者的权益保障不够充分,由监管机构发起的行政处罚和刑事处罚仍不足以对上市公司实行有效的事后监督。在美国,一旦投资者发现上市公司有虚假不实的信息披露,就可以代表投资者集体向发行人提起诉讼,这称为集体诉讼制度。根据《萨班斯·奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act),若上市公司被调查出造假,将面临巨额罚款和刑事惩罚。香港亦有类似的制度,遭受损失的投资者可以通过民事诉讼程序将不法上市公司告上法庭,还可以从投资赔偿基金中获得因第三方风险造成的投资损失补偿。

在此,我们想着重阐述中国目前不适宜注册制的另一个重要原因:中国大陆股票市场的投资者结构中散户占绝大多数。事实上,美国与香港市场均以机构投资者为主。根据Marshall E. Blume 和Donald B. Keim (2012) 在工作论文Institutional Investors and Stock Market Liquidity: Trends and Relationships的统计,美国的机构持股比例持续增加。1950年美国的机构持股比例低于10%,而在1980年,机构投资者持有的股票市值占市值总额的34.3%,到2010年,这一比例上升至67.1%。而另一份资料显示,美国三大证券交易所中散户日均成交量仅占总体成交的11%。另外,根据港交所公布的《现货市场交易研究调查 2014/15》,截至2014年底,64.84%的交易量来自于机构投资者,35.16%的交易量来自于个人投资者。

中国的情况则与这两者迥然不同。从账户数量上来看,中证登数据显示,截至2016年,个人投资者账户数达到12257.89万,占总数(12291.57万)的99.73%,而机构投资者账户数仅为0.27%。从持有市值来看,根据Wind数据和申万宏源研究的计算,截至2015年第三季度,中国股票市场上个人投资者、一般法人、专业机构投资者持股的流通市值占比例分别为41.58%、51.71%、6.71%。因此,无论是绝对数量还是相对持股市值,机构投资者都处于较弱的地位。相对而言,香港的机构投资者比例处于中国大陆与美国之间。

在这种现实情况下,注册制可能并非是一个好选择。首先,注册制的行之有效依靠投资者有对披露的信息筛选、分析及理解的能力。如果中国大陆实行注册制,就算上市公司进行完全、及时、真实、准确的信息披露,由于信息披露量大、公司数多,大部分的散户可能也没有时间和精力来收集和了解这些信息。彭博社经济学家Tom Orlik称在新开户的中国股民中,有67.6%的民众没有高中及以上学历。根据深交所金融创新实验室就2014年初到2015年3月31日之间的深市个人投资者开户情况做的分析,深交所高中及以下学历新开户投资者占比为19.67%,而学士及以上新开户投资者占比达33.34%。尽管数据分歧较大,但考虑到中国散户基数庞大,我们仍然有充足的理由为投资者素质而忧虑。广大散户可能由于投资知识有限,无法理解所披露的信息究竟意味着什么,遑论根据这些信息来选择最佳投资组合,进而实现市场的“用脚投票”乃至维护市场素质,因此注册制的根本目的也就不能达到了。当然,我们并不是说学历与投资能力之间有什么必然联系,然而,我们想提出在这种客观现实情况下,实行注册制会对投资者提供有力的保护吗?

第二,当散户无法处理上市公司披露的海量信息时,他们会求助于市场上形形色色的金融中介,希望通过投资建议和股市分析来获取更简明的情报。因此,分析和解读财务数据的任务可能就落在了投行的身上。如果中国现在实行注册制,有什么制度或者细则,可以保障投行以及投资顾问是在为广大投资者服务呢?投行的主要客户是上市公司,以及潜在可能成为自己客户的上市公司,为了实现自身利润最大化,即使财务数据不容乐观,投行和其他金融机构有什么动力来做客观陈述呢?研究报告中微妙的用词都可能带来不同的解读。Michael S. Drake, Lynn Rees, and Edward P. Swanson 于2011年在《会计评论》(The Accounting Review)上发表的文章中指出,总体而言,按照分析师的股票建议投资,投资者并不会获得显著的超常收益,而且在某些时期实际上会产生显著的负回报。华尔街日报在2012年底刊登的一篇文章中提到,如果投资者在过去5年间每年买入股票分析师和基金经理最看好的10只股票会遭受11%的损失,而同期追踪标普500的指数基金的回报为9%。那么,如果投资者在过去5年间每年买入股票分析师和基金经理最不看好的10只股票会有任何的表现呢?结果是获得16%的收益。

2017年以来中国IPO审批提速,不乏上市后业绩突变的企业,致使投资者出现损失。据Wind数据库和投中资本研究部的数据,2017年年初到5月8日IPO的190家企业中,2016年净利润下滑的有25家,下滑超过1亿元的有4家。更耐人寻味的是,2017年已经获得证监会批准而又暂缓发行的企业共有4家,其中三家暂缓发行的原因是被媒体或群众举报或数据合理性存疑。如果失去了证监会的保护,如果不对IPO进行比较严格的监管,广大的散户投资者可能会被股市深套而遭受损失。

因此,大陆应借鉴香港的高度市场化的核准制度,引入相关配套措施,提高审批程序透明度。具体操作上,应出台相关的细化的法律法规,以及具体的、可执行的赔偿机制等等。同时,中国应该加强对投资者教育,培育长期、专业、理性的投资者。2017年5月6日,巴菲特在全球股东大会上指出,A股市场投机氛围浓重。要减少投机氛围,除了要加强投资者教育,还需培育上市公司进行完全、及时、真实、准确的信息披露的意识和技能。

中国一级市场发行应由证监会进行集中式监管

那么,IPO应由谁来监管、谁来核准?文章开头提到,证监会主席刘士余在深圳证券交易所2017年会员大会上指出,交易所必须行使对公司上市、退市和并购重组的实质性监管职能。那么,在监管权分配方面,我们真的应该将这一任务委于交易所吗?我们认为,尽管交易所更为贴近市场,发挥前线监管的职能,但证监会仍应该发挥监管主体职责。换言之,相比香港的以港交所为一线监管机构的做法,美国证监会SEC在一级发行市场上的证监会集中性监管可能更适合中国,原因如下。

首先,深交所和上交所之间目前已经存在着竞争。两个交易所需要对上市资源进行争夺,所以很难对发行人进行严格的实质性审核。

其次,虽然上交所和深交所目前还没有上市,但是它们将来有可能会上市。一旦上市,由交易所来审批公司上市,存在潜在的公职身份和商业身份双重身份的利益冲突。事实上,由纽约证券交易所集团和欧洲证券交易所合并而成的纽约-泛欧交易所集团已经与2007年4月4日在纽交所和欧交所同时挂牌上市(交易代码:NYX)。因此,将IPO审批权集中在美国证监会手中可以避免相关利益冲突。

香港交易及结算所有限公司(简称香港交易所或港交所,英语:Hong Kong Exchanges and Clearing Limited,缩写:HKEx)也是上市公司(交易代码:00388),于2000年6月27日在香港联交所上市。香港交易所的前身是由香港联合交易所(香港联交所)、香港期货交易所(香港期交所)及香港中央结算有限公司于2000年合并而成。目前旗下成员包括香港联交所、香港期交所、香港中央结算有限公司、香港联合交易所期权结算所有限公司及香港期货结算有限公司,还包括基本金属市场──英国伦敦金属交易所。

作为上市公司,港交所的根本目标是最大化股东利益,因此扩大联交所的上市公司数量和交易量与提高其盈利应是一个自然的选择。但联交所作为IPO的主要监管者,必须审慎使用审批IPO的权利。同时,联交所还需要审查并监督作为上市公司的港交所。为了避免港交所作为商业组织及监管机构角色之间的冲突,凡是涉及港交所的上市事宜,均交由香港证监会代管。同时,港交所与证监会须根据《证券及期货条例》的规定,共同承担香港证券市场的监管职能,港交所还要定期接受证监会的审核覆检。而且,港交所还采取了特殊的内部管制架构,例如半数董事会成员由政府委任,且董事在获得委任时必须向证监会确认其与港交所高级管理人员之间并无关联,使之在面临冲突时以公众利益为重。

然而,2016年6月17日,香港证监会和港交所刊发联合咨询文件,提出让证监会更直接地参与上市政策事宜和上市监管。具体措施包括设立新的上市政策委员会和上市监管委员会,由证监会和港交所方面的人员共同组成。在某些涉及上市合适性问题和具有政策影响的上市决策上,上市监管委员会将参与进来。据21世纪经济报道,记者翻查政府提交立法会的文件显示,虽然大部分上市公司、券商、企业融资顾问及保荐人、律师事务所、立法会议员/政党/智库表示反对,但是大部分参与咨询的互惠基金等投资经理、会计师事务所、学术界则表示支持改革现有的上市监管框架,认为香港市场素质下降,现行机制也无法迎合市场需要,并指出证监会如能在上市事宜方面有更高程度的参与,将有助处理港交所同时作为商业组织及监管机构所可能引起的潜在利益冲突。

因此,从美国与香港两方面的经验来看,大陆无须急于赋予交易所过多审批权力,而应坚持以证监会为主、交易所为辅的集中性监管制度。

综合而言,在当前投资者结构以散户为主的市场环境之下,中国大陆应借鉴香港的高度市场化的IPO核准制度,大力培育长期且专业的投资者,提高IPO过程的效率和市场化水平。同时,我们不妨坚持以证监会为中心的监管框架,以最大限度地保护投资者的利益。

(作者介绍:孟茹静系香港大学经济及工商管理学院金融系首席讲师,香港大学金融学硕士项目主任;欧阳辉系长江商学院金融学杰出院长讲席教授,长江商学院互联网金融研究中心主任与金融创新和财富管理研究中心联席主任。本文仅代表作者观点。)

13 Jun 2017 - [投資筆記] 騰訊(700)現價究竟貴不貴?

已在不同場合講過騰訊(700)的估值,不記得在收費專欄、課程、講座還是傳媒訪問。今天就在Social Media和大家分享,要計出騰訊控股(700)的「客觀」估值,其實不難,人人也可計到。首先,什麼是「客觀」?簡單說就是市場資金供求所造成的,下列為騰訊於過往六年,每年最高價時代表的當年市盈率:

2016 - 45.1倍

2015 - 42.8倍 *

2014 - 41.8倍

2013 - 46.3倍

2012 - 32.4倍

2011 - 33.3倍

* 2015年原本應是46.2倍,但我傾向將「港股大時代」期間非理性的股價抹去

而過往六年,每股盈利增長雖有高有低,但大約可算是以30%作中心上上落落,即是持續高增長,現時的勢頭未有改變,何況騰訊於國內不同範疇的滲透率越來越高,賺錢能力也越來越大。

根據以上數據,2013年前,騰訊每年最高市盈率為30多倍,自2013年起,市場已將其提升至40多倍,並非因為今年的港股慢牛,並非因為北水襲港,也並非因為去年開始Nasdaq的強勢,其實過往數年一直如是。

即管「保守」以42倍市盈率作估值,今年初當騰訊股價在$190時,市場平均預期騰訊的2017年每股盈利為6.09元人民幣,以當時兌港元匯價計,可計出今年預期最高價是$286,暫時今年最高價是$283.4,可算已達目標,若今年初買入回報近50%。

不過,隨著騰訊首季業績比預期理想,市場平均預期騰訊的2017年每股盈利已提升至6.19元人民幣,以最新兌港元匯價計,可計出今年預期最高價亦提升至$300。

不過,需留意,這個今年估值預測方法,是沒法估計到期間波幅,即是不知道今個月便見$300,還是股價先回調,然後年尾再上試$300。 另外,估值亦會隨市場平均預期每股盈利及貨幣匯價而有所變動。

若嫌$300離現價不算吸引,不要忘記42倍市盈率其實是「保守」估值,過往四年有兩年曾見45至46倍市盈率。若不介意持有騰訊多點時間,市場平均預期騰訊的2018年每股盈利按年升28%至7.93元人民幣,以最新兌港元匯價計,可計出明年預期最高價為$382,當然持有期間需承受更多如市場變化、盈利不達標、人民幣兌港元下跌等不明朗風險。

留意此估值方法是基於理性市況,若遇非理性的大牛市股價或可更高,若遇大熊市便難於達到。

投資人舉報排隊上市的四三九九,他們之間究竟發生了什麽?

來源: http://www.infzm.com/content/125399

(視覺中國/圖)

遊戲公司四三九九網絡股份有限公司(下稱“四三九九”),在IPO隊列中已經排在第25位之時,卻突然遭到實名舉報。

6月20日,舉報人在北京西城區威斯汀大酒店召開了新聞發布會。舉報人是參與上海鼎麟股權投資基金合夥企業(下稱“上海鼎麟”)的投資人蔣和平和李勝利,代表發言的則是中國慶安國際貿易集團有限公司的範建華。

沒有披露的往事

他們舉報的內容涉及一段四三九九準備上市期間的陳年往事,但這段往事並沒有被完整出現在2014年和2016年的兩份招股書中。

2002 年 9 月 26 日,四三九九由蔡文勝、張立二人出資設立,註冊資本金102萬元,蔡文勝占比81%。2012年,四三九九開始為上市進行股改。

舉報內容顯示,股改期間,蔣和平和李勝利曾分別投資了2000萬,入股上海鼎麟的定向基金,上海鼎麟成立的目的正是為了投資四三九九等項目。

這段歷史只簡單地出現在四三九九2014年的招股書中,四三九九的股本在2011-2013年發生了變化,分別為1256萬元、3.69億元和1億元。其中,對於2012年股本的突然增加,四三九九解釋,主要是由於公司在2012年度引入上海鼎麟等九名投資者,合計認購120.45萬股,增資金額3.5億元。

而在2016年的招股書中,只記錄了2013年四三九九註冊資本金減少,是因為上海鼎麟等13位股東減資。

範建華表示,減資是因為第一次IPO停擺及四三九九的內部爭鬥。當時,上海鼎麟等投資者被告知四三九九要回購他們手中的股票,“因為當時是大家一起回購,所以並沒有在意。”

蹊蹺的是,四三九九的兩份招股書都沒有披露公司股權變更的歷史沿革。按照範建華的說法,他們投了錢,但是並沒有獲得股權。不僅如此,他們最終“錢權”兩空,投資本金只追回了一半。

對於公司IPO要不要進行歷史沿革的披露,一位IPO律師告訴南方周末記者,不披露歷史沿革屬於違規行為。

誰的西藏晨麒

“如果沒有2012年的IPO停擺也就沒有了後面的故事。”範建華說。舉報人質疑,上海鼎麟的註資沒有被退回的原因在於被西藏晨麒投資中心(有限合夥)(下稱西藏晨麒)挪用。

四三九九的招股書顯示,公司目前由7位股東控制,分別是駱海堅(51.13%)、西藏晨麒(23.7%)、李興平(20.38%)、蔡文勝(1.37)、樂遊家(1.2%)以及愛遊投資(0.92)。

其中,西藏晨麒如何獲得四三九九的股權,在2016年的招股書中被輕描淡寫提到:2013年10月,蔡文勝曾將股權轉讓給西藏晨麒,但是轉讓了多少以及價格和成本均沒有披露。

據範建華介紹,投資四三九九這個項目一開始是在老師的聯系下由校友邵曉舒介紹的。邵曉舒的身份是渣打銀行前股權投資經理,通過渣打銀行的盡調,發現了四三九九這個項目。範建華和邵曉舒都畢業於北大光華學院,在老師的撮合下一起參與投資了四三九九。同時範建華找來了蔣和平一起入場。

最關鍵的信息,舉報方認為在於,邵曉舒在牽頭上海鼎麟的同時,也是西藏晨麒的實際控制人。“邵曉舒最開始帶著大家一起投資四三九九,結果在勸退投資者後,自己拿著投資者的錢用另一個馬甲西藏晨麒投資了四三九九。”

首先來看邵曉舒與上海鼎麟的關系。上海鼎麟中有一位名為邵澤的股東,占股2.891%。據舉報人指證,是邵曉舒的父親。

而西藏晨麒目前有7位股東,最初的法定代表人是劉建紅,據舉報人指證,由邵曉舒控制。最為關鍵的是,工商資料顯示,西藏晨麒曾經的股東中也出現了劉建紅,此外還有一家名叫西藏乾麒股權歐子合夥企業(有限合夥)(下稱“西藏乾麒”)的公司,這家公司目前已註銷,但最初的股東是邵澤和葉雨明。

除了邵澤被舉報是邵曉舒的父親以外,葉雨明也被指認為由邵曉舒實際控制。

葉雨明是誰,他與邵曉舒是什麽關系,南方周末記者將會繼續披露。

對於以上所有指證,四三九九委托廣州金鵬律師事務所公告,四三九九網絡股份有限公司的股權結構及歷史演變已按照相關法律法規規定和要求嚴格披露,不存在任何違法違規情形。四三九九網絡股份有限公司IPO申報材料已按相關法律法規如實披露,不存在任何欺詐隱瞞。

余額寶規模破萬億,對銀行究竟有啥影響?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0706/163971.shtml

囈語之談而已。

來源 | 洪言微語(ID:hongyanweiyu)

作者 |

近期,有個關於余額寶的新聞,“余額寶2017年6月底規模已達到了1.43萬億元,超過了招商銀行2016年年底的個人活期和定期存款總額,並直追2016年中國銀行的個人個人活期存款平均余額1.63萬億元”,知乎上便也同步出現了一個問題“余額寶規模達到 1.43 萬億意味著什麽?對銀行的業務有哪些影響?”

本來,對於這個問題並無太多回答的欲望,但看了高票答案,打算過來說幾句吧。理解金融現象及相互間的作用影響機制,真的不是靠邏輯推理,還是要有些從業經驗和知識背景才成。

在高票答案里,余額寶規模大增,影響銀行攬儲,這樣銀行存款變少,貸款額度就變少,貸款額度變少,貸款利率就高,就帶來了融資難的問題。

在不考慮任何行業知識的基礎上,從邏輯上看,推理似乎沒有問題。但有從業經驗的人會知道,在當下的行業環境下,銀行存款變少推導不出銀行貸款額度變少,這個推理環節出了問題,後面的推理和影響自然都是錯的。

四五年前,實體經濟中的房地產和基建蓬勃發展,存在著普遍性的資金饑渴。當時,銀行只要有資金就能放出去,所以銀行的資產規模增長是典型地負債驅動模式,即存款立行,沒有儲蓄存款就搞同業存款,然後貸出去,賺利差。典型地躺著賺錢,以至於自己都有點不好意思。

近幾年,行情不一樣了。實體經濟下行一步步傳導,銀行業開始面臨資產荒,即能讓銀行放心的好項目越來越少。實體經濟資金需求不足,銀行有錢放不出去,所以開始玩起了體系內循環,去市場買買債券,和通道公司合作做個劣後變相進入股權投資市場等等。所以,此時余額寶的出現,雖然影響銀行的低息資金,但對銀行的可貸款額度基本並無什麽影響。

融資難和融資貴,一直都是金融體系的結構性現象。當社會的資金融通主要通過銀行這個中介時,無論何時何地,銀行看不上的項目自然都是融資難、融資貴的。所以,真的不能怪余額寶、不能怪互聯網理財產品。反過來,互聯網金融的崛起,使得原來銀行看不上的項目有了新的融資渠道,客觀上倒是緩解了融資難、融資貴的問題。

最後來回答下題目本身,余額寶的天量規模對銀行業務究竟意味著什麽?對銀行而言,互聯網理財的沖擊和影響由來已久。

從理念和心態上的影響來看,大部分的影響都在2013年下半年釋放完畢了,當時的銀行為了應對余額寶的沖擊,積極推出銀行系寶寶理財、推出直銷銀行試點、並大談特談顛覆論,而後來,發現並未帶來傷筋動骨的影響,日子一久,變革的意識也就淡了。既便是一只老虎,你和它在一起相處兩年都相安無事,也會認為沒啥風險的吧,何況僅僅是一款互聯網理財產品呢。

從業務上的影響來看,其實存款利率市場化是大勢所趨,存款資金理財化也是誰都擋不住的趨勢。互聯網理財產品的出現只不過加速了這一趨勢而已。對銀行而言,該面對的,始終都要面對。

資金成本始終都是核心競爭力,對銀行而言,資金成本的整體性趨升,影響是方方面面的,尤其銀行業整體仍在依賴息差模式。資金成本上升了,息差下降,盈利水平下降,自然也就加速了盈利增速的下降。近年來,銀行盈利增速零增長甚至負增長,資金成本的上升“功不可沒”。

這反過來也就刺激銀行業要進行收入結構轉型,降低對息差的依賴性,加大對中收業務的開拓,近年來,銀行內部最火的崗位、收入最高的崗位不再是公司金融部的客戶經理,而是資產管理部和金融市場部的理財經理和交易員,便是這種收入結構轉型的一個客觀表現。

最後再總結一下,互聯網金融的發展對銀行這個巨無霸行業而言,終究還是鯰魚效應居多,並不能真正地影響什麽或顛覆什麽。從這個角度看,互聯網金融的創新和發展,對銀行業的持續健康發展還是有著很大的正面影響和積極意義,畢竟,坐在“息差”上躺著賺錢雖然舒服,但真的沒前途。世界那麽大,風險那麽複雜,“養尊處優”的銀行業怎麽會有未來呢?

所以,早點發現問題,早點轉型,無論成功與否,都是好事一樁。

匿名用戶

匿名用戶

Next Page