- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

百胜中国YUMC对比百胜餐饮YUM的選擇

巴黎:今天在雪球發文,談及兩支百胜中国YUMC对比百胜餐饮YUM的選擇,成爲了雪球的今日話題,有興趣的朋友可以參考,尤其要留意其中一个球友海鸥投资的回复。

https://xueqiu.com/1613446717/77222854

......................................................................................................................... ..................................

*** 免責聲明 本站純屬個人網誌, 用於表達個人意見和經驗分享, 在任何情況下, 不應被視為閣下任何行動、包括投資的建議, 也不構成要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦,本人無法保證網誌內容的真確性和完整性。閣下必須運用個人獨立思考能力自行求證和分析, 並且明白閣下一切的投資決定以及該投資決定引致的收益或損失,概與本人無涉

餐飲SaaS進入紅海,他如何用數字化服務連接6.8萬連鎖KA客戶?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0120/160974.shtml

“今年已經開始了整合並購,在兩年以內一定會出現超過15%以上的市場份額的餐飲SaaS企業。”

在轉型為現在的餐飲類SaaS企業之前,奧琦瑋創始人孔令博也曾做過一次創業“明星”,不過那時,他的項目還是電子菜譜。從2012年開始,奧琦瑋開始了一次蛻變,向數字化服務系統轉型。

經歷了將近10年的創業起伏,奧琦瑋2014年11月獲得紅杉4000萬投資後,2015年06月又獲得紅杉和美團聯合註入的1.58億元B輪投資,並於2015年11月收購了微生活團隊。從2006年開始創業,孔令博經歷了國內信息化發展的不同階段,公司從一開始的外包、電子菜單,到現在的專門服務連鎖餐飲行業的數字化服務和管理SaaS系統,也許他的經歷和對於行業的思考,對所有同領域的創業者而言,都會帶來巨大的啟發。

電子菜單的失敗

2006年,偏好“不確定性”的孔令博,決心辭去北大穩定體面的工作,踏上了創業之路。在前期做了一些微創新產品後,技術專業出身的孔令博為公司確定了產品方向:多媒體電子菜譜。

當時孔令博覺得這個市場很大,也比較“痛”。現在來看,我們很容易理解電子菜譜形態,它就像平板電腦的雛形,而在2007年當時的環境下,為了實現它的應用,孔令博在觸摸屏、嵌入式、WiFi等技術上做了大量的底層開發。

電子菜譜的推出,得到了不少商家的歡迎。“理由很多,比如降低投入成本、迅速實現更新,對餐飲的流程化管理等。”孔令博對i黑馬表示。但在另一方面,他卻發現,很多消費者並不買賬,還是保持著使用紙質菜譜的習慣。

經過一番思考,孔令博決定對產品和推廣方式進行改進,提高產品覆蓋面的形式,引導並改變消費者的使用習慣;奧琦瑋進一步也想開發基於餐飲行業的媒體分發服務平臺,也就是讓消費者在點菜時看到相關廣告,在人流量十分大的餐飲行業做到分眾傳媒的效應。

這種邏輯在理論上是成立的,也受到了投資人的認可,在2010年短短幾個月內,奧琦瑋連續獲得兩輪近3000萬元融資。電子菜單在當年作為開創性的產品,也得到了大量媒體的關註。孔令博開始大膽實踐自己的計劃,做了大規模的產品推廣,一次性鋪出幾千臺硬件,來讓更多的用戶觸達到產品。

但很快,奧琦瑋就面臨了失利。那時自主程序的平板硬件技術供應環境尚未成熟,制造成本非常之高,一次鋪出去幾千臺,意味著奧琦瑋的錢很快就要被燒完。而產品鋪出去之後,使用活躍度依然很低。

回頭再看這個項目的失利,孔令博認為自己犯的最大的錯誤是,只從產品的應用性來考慮問題,卻很少從其易用性上思考。而且,人們的使用習慣問題,而這往往是創業公司最難對抗的事情,除非它的產品牛到能夠改變人們的使用習慣。

奧琦瑋創始人孔令博

轉型的思考

到2012年初,在資金緊張與市場遇冷的情況下,擺在孔令博面前的只有兩條路,要麽將公司關閉不幹了,要不繼續堅持做下去。孔令博選擇了繼續維持公司,並進行了艱難的轉型。

孔令博帶領留下的團隊調查拜訪了上千家的餐飲企業,他發現,餐飲行業正在從原先的小規模門店向總部支撐式連鎖經營轉型。“包括美國、日本、韓國等國家都是在人均GDP達到8000美金前後,整個餐飲行業開始快速膨脹,從小散、亂、弱走向連鎖化方向,並形成一批龍頭企業。”

在連鎖化的過程中,商家首先需要的第三方服務就是信息管理,也就是有一個管理工具告訴它每個門店的經營情況,缺乏這些數據管理的支撐,對於商家來說,將難以調整經營策略。

沿著這個需求方向,奧琦瑋總結出消費者的消費偏好,原材料的損耗規律,人力的排班體系和資金的流轉工作這四類數據,並基於此以及奧琦瑋原來的技術開發實力,將原來的電子菜譜項目調整為做連鎖餐飲SaaS服務軟件。

2012年,也正是國內傳統軟件企業開始逐步向SaaS、向雲端過渡的時間。奧琦瑋要做的,實際上,是將管理連鎖餐飲企業的采購、物流、營銷、人力等的ERP和OA,搬到了雲上,並輔助企業,將數據打通和沈澱,為企業管理提供決策。不同於以往的最終是面向消費者的產品,這次奧琦瑋的方向,完全針對2B的企業級服務。

孔令博對i黑馬坦言,經過幾年實踐檢驗,發現自己對於C端群體的把控並不是很擅長,他的優勢在於研究分析規律,對既有流程進行優化改造,這也正是企業服務所著重要做的。

專攻2B

在2012年奧琦瑋進入連鎖餐飲信息化市場時,少有人做深度的連鎖餐飲信息化管理,包括一些後來的餐飲SaaS入局者,也是偏重於提供軟硬件一體化的解決方案。

不難理解,因為很多餐飲商戶對IT的支出,還停留在有形物品上,比如購買POS收銀機等硬件設置。但孔令博認為,餐飲行業硬件在國內的供應環境並不成熟,它的修正成本極高,手里頭沒有足夠的現金幹不了這事。反倒是餐飲店在連鎖化發展的過程中,由於忽視後端的信息化,會產生很多棘手的問題。

所以,在確定連鎖餐飲店的大方向後,孔令博摒棄了以前做前端硬件的做法,轉而專註於做後端的的信息管理。

經過三年多的發展,奧琦瑋現已覆蓋供應鏈管理、連鎖會員管理、雲巡店管理等八類連鎖客戶的業務場景。奧琦瑋的特點也在於,並不把這些功能需求集合在一個軟件當中,這就會落入到傳統ERP的路子,當客戶需求發生變更時,軟件關聯和需要調整的地方特別多,很難適應客戶和行業的高度變化。

它所采取的做法,簡單來說,就是“前端產品各異,後端數據統一”,即針對連鎖餐飲企業不同的人設置不同系統,來保持它的高度靈活性。同時,在後端統一匯總數據,以供管理層決策。

分設不同的操作系統,並要在後臺做到數據統一,無疑帶給人的感覺是做的“很重”,這也恰恰是餐飲服務行業的特性,它的場景極其複雜,但並沒有工業、金融等行業那麽高的支付能力,所以導致很多ERP軟件廠商把它當做一個輔助性的業務支線,沒有真正地投入精力匹配其核心訴求。

孔令博把它看成一個奧琦瑋“乘虛而入”的機遇。在他的規劃中,要與其它廠商差異開來,就必須瞄準一點,做垂直於餐飲行業的基礎軟件,來貼近餐飲實際的業務場景。

在眾多的業務場景中,孔令博介紹,奧琦瑋的創新之處主要體現會員管理、安全管理、人力管理這三大塊。

在會員管理上,奧琦瑋判斷,未來餐飲的競爭核心是客戶在餐飲店的消費頻次和每個訂單所產生的利潤率。奧琦瑋的做法是在會員管理中做好客戶的生命周期管理,也就是說,從一個客人從陌生客戶到忠誠客戶,以至變成儲值客戶的過程中,在不同階段系統采取不一樣的優惠組合策略,而不統一地適用一種折惠,那對於一些忠誠客戶產生不了吸引力。

在安全管理這塊,效期管理則是一個比較好的切入點,當前餐飲店在這塊基本處於無人管理的狀態。奧琦瑋建立了一套食品安全信息系統,通過廢除餐廳手動寫單,實時監控食品到期情況與手機微信端推送提醒等形式,來做好餐飲食材的效期管理,為門店健康運營提供支撐。

最後講到人力,孔令博表示,當前人力、原料和房租這三高導致餐飲行業整體利潤率在降低,而對於餐飲企業來講,唯一能做的就是優化管理流程,降低非必要性成本投入。奧琦瑋結合餐飲行業的特點設計了排班管理制度,簡單來講,就是將餐飲業務流程化,之後再將流程做到工時化,讓每個上崗人員的工作變得可衡量,以兼職工人代替部分固定雇傭員工,以此減少企業的人力成本。

在餐飲SaaS中突圍

“目前我們只專註於做連鎖餐飲軟件”,這是孔令博在接受i黑馬采訪的過程中反複強調的一句話。

按照孔令博的解釋,這里的專註來源於兩個方面,一是餐飲軟件市場的體量足夠大,店鋪以百萬級計算,同時這也是一個極度分散、富有潛力的市場,很少一家公司的市場份額超過2%。

另外一方面,在孔令博的眼中,當前很多餐飲SaaS軟件並沒有提供給客戶滿意的價值。此前的失敗讓他更加清晰地認識到,客戶在變化,對它們的理解也不夠深,作為一個軟件服務商,理應為客戶創造它們需要的產品。

在他看來,在國外軟件企業高度發展的這十多年,國內的很多軟件公司還稟承著做重大項目的軟件工程思想,按照需求調研、概要設計、詳細設計、研發、開發、測試、發板等來形成產品閉環,這對於一些不具備條件的服務行業,就很難適用。

其實早在2001年,敏捷開發的兩個基本理念就被提出,一是響應客戶變化重於遵循計劃。二是與客戶合作而不是與客戶進行和約談判。孔令博覺得,包括自己在內很多年都沒有從這個角度真正思考,反而是踐行一些錯誤的基本理念。這些問題的存在,也給了孔令博沈下心來設計企業級產品、做一家優秀軟件開發公司的動力。

2013年,奧琦瑋開始服務雲海肴、嘉和一品、將太無二等連鎖企業,2014年11月與2015年6月,奧琦瑋分別獲得了紅杉資本4000萬元A輪融資和紅杉、美團聯合註入的1.58億元B輪投資。

奧琦瑋也主動出擊,以獲取更多戰略資源上的互補。2015年11月,奧琦瑋花3000多萬從大眾點評全資收購微生活團隊,開啟線下系統軟件公司收購線上公司資產的先河。而在2016年,奧琦瑋連續收購了四家本地化軟件公司。

孔令博向i黑馬介紹,到2016年底,奧琦瑋已服務了6.8萬連鎖KA客戶,其中微生活一條產品線,每天為連鎖企業會員客戶提供交易服務達16萬筆,月交易流水達到十幾億。

這兩年,收購合並儼然成為餐飲SaaS企業的一大發展趨勢,對此,孔令博認為:“今年已經開始了整合並購,在兩年以內一定會出現超過15%以上的市場份額的餐飲SaaS企業。”

匿名用戶

匿名用戶

【消費】咖啡帝國星巴克的冷啟動和“笨重”擴張:對中國餐飲消費升級的啟發

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=11525&summary=

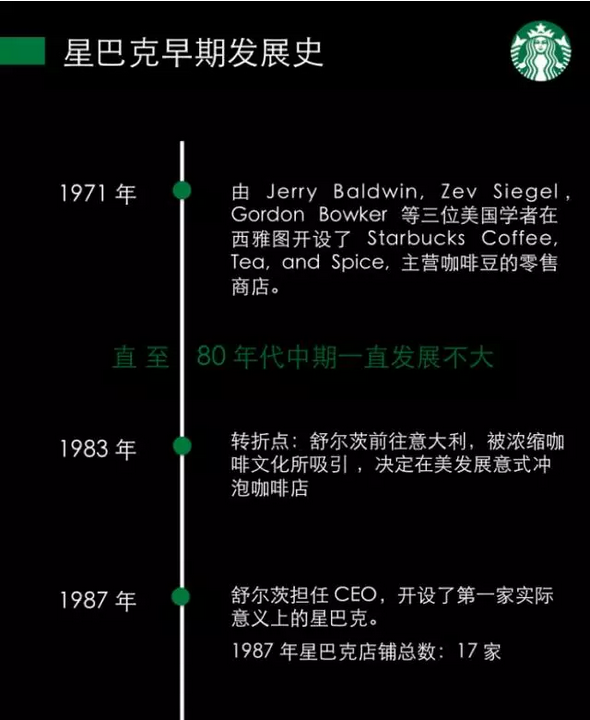

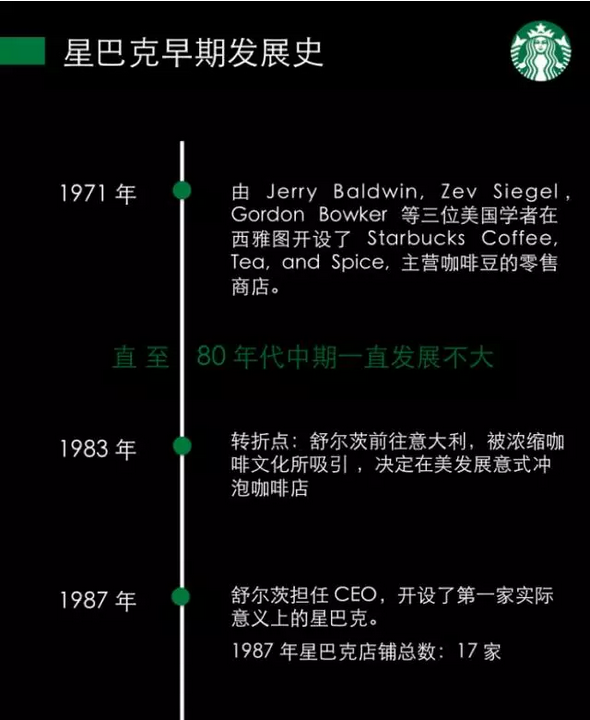

1971年,星巴克在西雅圖開了第一家店,主要出售高質量的咖啡豆和咖啡器材。在成立的前十多年,星巴克止步於西雅圖地區本土咖啡豆零售商這樣的市場定位。

1983年,發生了一件對星巴克影響深遠的事情,讀過現任CEO舒爾茨自傳《將心註入》的讀者可能印象頗深:當時還是星巴克員工的舒爾茨遠赴米蘭出差,在參觀國際家具展的途中偶遇意式咖啡吧,便沈迷於濃縮咖啡的口感和店內的美好氛圍里。

這次難忘的咖啡體驗,讓舒爾茨有了回美國發展意式咖啡連鎖店的想法,但星巴克的創始人並不贊成。1985年,舒爾茨離開了星巴克,並於次年創辦了第一家自己的的意式咖啡館(IlGiornale)1。彼時,星巴克仍是一個在西雅圖擁有4家門店的咖啡豆零售店2。

1987年,舒爾茨殺了一個“回馬槍”,他買下星巴克,將星巴克重新定位成為連鎖業態的咖啡館3。至此,星巴克的現有業務真正成型。

這家年輕的巨頭用三十年的時間從西雅圖走向全球。它創造了屬於自己的品類(面向大眾的連鎖咖啡店),重新定義了咖啡零售。如今,星巴克不僅是咖啡零售商,更已成為大眾化生活方式的代名詞。

它帶來一種“買得起的奢侈”,無論是學生、卡車司機還是CEO都能在星巴克找到自己消費得起的咖啡,並享受同樣舒適的環境與消費體驗。舒爾茨曾表示:“我們並不是在從事咖啡業,而是在為顧客提供服務。我們是在經營顧客的生活,咖啡只是提供服務而已。”

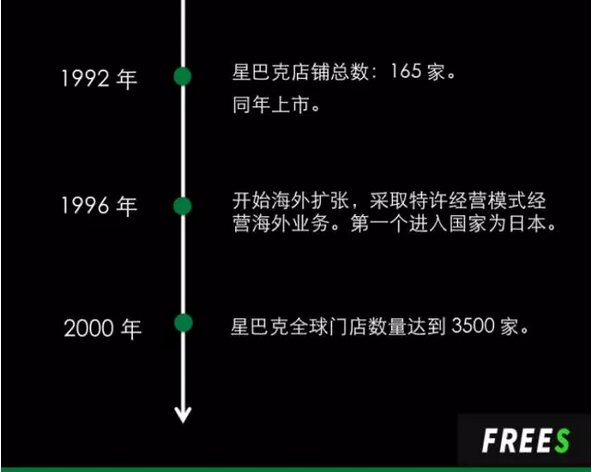

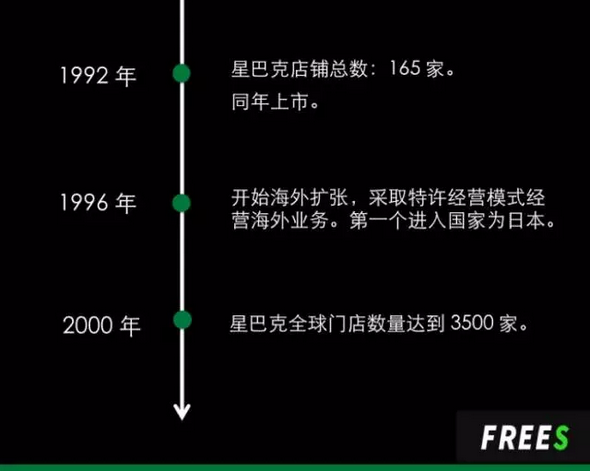

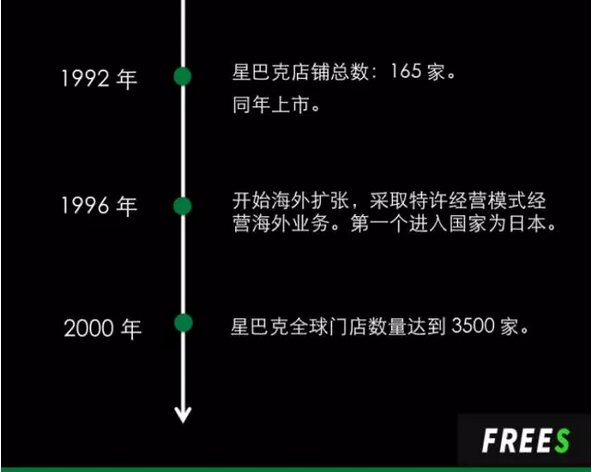

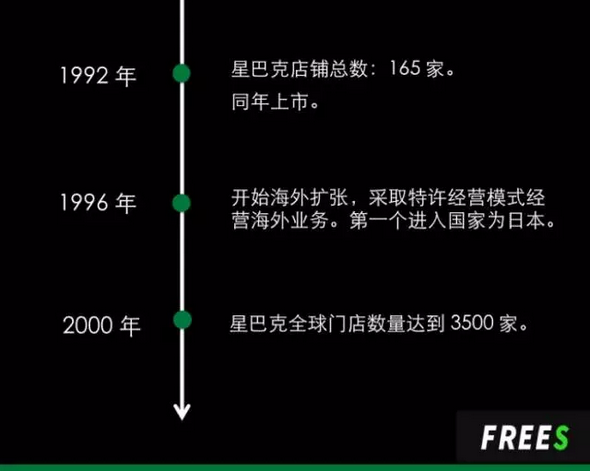

星巴克於1992年上市。作為一級市場消費投資人,在這家巨頭三十年的發展歷史中,我們最關註星巴克從1987年業務步入正軌,到上市前期約十年的發展歷程。零售企業的擴張,不像互聯網公司的擴張那麽“輕”。在星巴克的發展初期,它究竟做對了什麽,奠定其今日成為連鎖行業王者的基礎?

“笨重”謹慎的擴張戰略:密集開店、區域深耕

1992年星巴克上市時,它擁有165家連鎖店,僅覆蓋美國和加拿大兩國的八個城市,它們分別是西雅圖、芝加哥、溫哥華、英屬哥倫比亞、波特蘭、洛杉磯、舊金山、聖地亞哥。彼時,星巴克在美國的門店主要分布在四個州,分別是華盛頓州、伊利諾伊州、俄勒岡州和加利福尼亞州6。

可以說,直到上市,星巴克仍然是一個“區域”企業,除芝加哥外只在美國西海岸經營,連美國最大的城市紐約都還沒進入,更別提廣闊的中西部地區。

CEO舒爾茨在星巴克發展早期選擇密集開店、區域深耕的策略,即用大量門店“侵略性”地覆蓋一個地區,當在一個地區站穩腳跟後,才考慮擴張至下一個地區或者輻射附近地區。

從需求端來看,“密集型”擴張戰略與消費者對星巴克的需求契合,也符合星巴克的早期定位。奠基人舒爾茨早期堅持將創造“第三空間”(註:第三空間,也被稱為城市第三空間,區別於住家和公司,是生活中的緩沖地帶。咖啡館是最典型的第三空間,其他第三空間還有酒吧、公共圖書館等。)作為星巴克的發展動力。

“第三空間”強調星巴克的社區屬性,是用戶除了工作和家庭以外社交的重要場所,其重要特征之一就是“高度接觸性(highlyaccessible)”,最好是人們只需要步行就可以到達的場所。如果同一區域能夠存在更多的星巴克門店,就能相對縮短了客戶找到任一門店的時間。

便利性能夠使消費者提高消費頻率,產生路徑依賴,從而增強品牌粘性——1990年代熱衷於星巴克的消費者平均每月光顧星巴克18次,這是其他零售企業難以企及的7。

在1990年代,一家新開的星巴克門店搶走臨近星巴克門店30%銷售額的情況並不稀罕8。雖然這樣加劇了同一地區不同門店之間的競爭,但能迅速加深當地消費者對星巴克的品牌印象。其次,通過提升店鋪密度將顧客分流到臨近門店,可以減少單店顧客排隊等候的時間,優化消費體驗,符合星巴克“賣服務而非咖啡”的本質。

從供應端來說,密集經營形成的規模效應是星巴克盈利的重要原因。其產品的主要形態為沖泡飲品,操作簡單,易實現標準化生產。換句話說,企業只要在一個地區設廠生產,隨著附近可支持的門店數量越多,規模越大,它的固定費用率不斷下降,盈利能力也就隨之增強。因此,星巴克想要提供標準化且高品質的咖啡,必然要依托於這樣的擴張模式。

在區域擴張模型跑通後,配合1992年的上市融資,星巴克才開始逐步提高開店速度。1990年代是星巴克在美國市場的快速成長期。不僅開店提速,星巴克進入一個區域的起勢也越來越快——星巴克在一個地區建立起的良好的口碑和品牌形象,往往能實現跨地區傳播。1995年,每家星巴克新門店在其設立的第一年平均貢獻的營業收入高達700,000美元,相較於1990年平均增長了60%9。

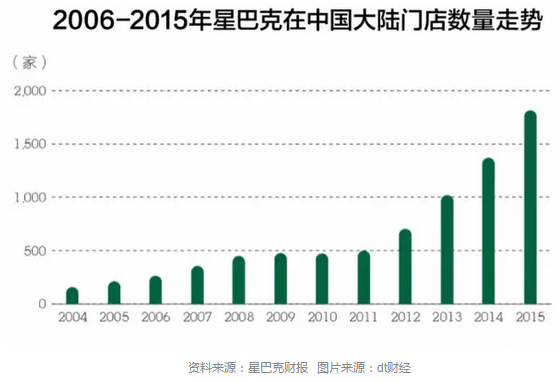

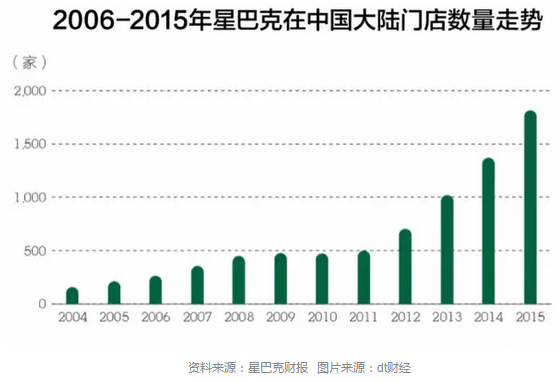

有趣的是,1993-1997年星巴克在美國的年均開店速度和2010-2014年其在中國的開店速度大概一致,1997年星巴克在美國的總門店數和2014年中國的總門店數也基本相同。

由此可見,在中美兩國,星巴克經歷了類似的快速增長期。而這段黃金期出現的時間點,都是在星巴克在各自地區開始運作的很多年以後(星巴克1999年進入中國)。一個新興品牌的打造,從用戶認知的培育,到標準化流程的建立,均需要多年的沈澱,但爆發點一旦來到,可能產生驚人的能量。

強化門店運營團隊:每一家門店都是最好的廣告牌

除了宏觀戰略得當,星巴克在早期擴張中的戰術執行也頗具先見之明:門店的運營與完善始終是星巴克的重要著力點。衡量門店運營能力,大致可從門店類型、店長團隊培養、員工培訓、店面設計這幾個維度來考察。

星巴克從早期就註重咖啡的高品質與標準化,為了保證這一點,星巴克在密集型的擴張戰略基礎上,幾乎在其所有商務區和購物中心的門店采取直營模式。

針對一些特殊的公共場所,包括機場、大學城、大型遊樂場等人流聚集地,星巴克則采取特許經營的方式。比如在星巴克發展早期,萬豪國際酒店就取得了星巴克在機場和學校開店的特許經營權。

然而,在1997年的年報中,特許經營門店對星巴克總營業收入的貢獻並不多,僅占12.2%10。直營經營的方式更重,對管理和團隊培養要求更高,但壁壘也更深。

要實現直營門店的擴張,關鍵是培養一支強大的店面運營團隊,店長的培養是重中之重。

每當星巴克進入一個新的市場,一般在開業前數月,就會在當地進行招聘並開始組織培訓,以確保其能夠在新的城市里站穩腳跟,塑造企業的影響力。

星巴克有一套獨特的垂直化職業發展路徑,門店店長與管理層往往是星巴克的門店員工與咖啡師,或者是從應屆生中招收的管培生,畢竟自家人知根知底。

▲星巴克品牌的一大用處是為工作人員帶來強烈的被尊重感。“我在星巴克工作,我是咖啡師”這兩句話足矣

在星巴克的培訓體系中,管培生要接受8-12周的培訓課程,除了要精通咖啡師所需的基本技能外,還要學習店面運營和人員管理的管理類課程。課程培訓結束後,管培生還必須要完成一段時間的門店見習考核,大致在9-15個月內成長為門店副理,而帶領他們的培訓師都是星巴克里門店經驗豐富的區域經理和店長們。

此外,星巴克不斷從外界招攬零售業精英進入其高級管理層,如聘任在連鎖店方面有豐富運營和推廣經驗的專業人士擔任地區副總裁,來統籌地區發展、“移植”企業文化。

星巴克以區域為管理單位,實行半獨立的門店管理與擴張模式。星巴克會在每個目標地區設立一個中心店,並在此配置一個專業團隊,用於支持該中心店以及該地區其余門店,用兩年時間實現至少支持20個門店的目標。

除了店長和管理層之外,完善的基層員工培訓體系也是星巴克的強項。而在培訓中,星巴克最重要的目的在於讓企業文化在新員工心底紮根,使員工充分掌握關於咖啡的知識、保持對星巴克的熱愛。

據統計,1990年代80%的星巴克員工為白人,85%以上的員工高中畢業,平均年齡在26歲。一般在進入新市場前數周,星巴克就會在當地招募咖啡師,再派遣資深團隊進行點對點的培訓。

星巴克甚至在舊金山開設了專門的咖啡學校。普通的咖啡師需要接受課時總計24個小時的培訓,包括咖啡的歷史知識、顧客服務、沖泡咖啡、零售技能等。同時,他們需要謹記許多規則以確保產品遵循嚴格的標準。比如,如果沖泡的濃縮咖啡沒有在23秒內取出就必須要丟棄作廢;不能將咖啡放在容器中超過20分鐘等11。

在團隊建設之外,店面運營還需比拼設計能力。從1991年起,星巴克開始組建自己的建築師和設計師隊伍來確保企業的風格特色能夠體現在每一個門店。

因為星巴克並不像麥當勞、沃爾瑪那樣拿下每家門店的地產所有權,而是租賃現有的商鋪,這使得星巴克的每個門店在規模和形狀上都有所差異,因此需要因地制宜設計店鋪。

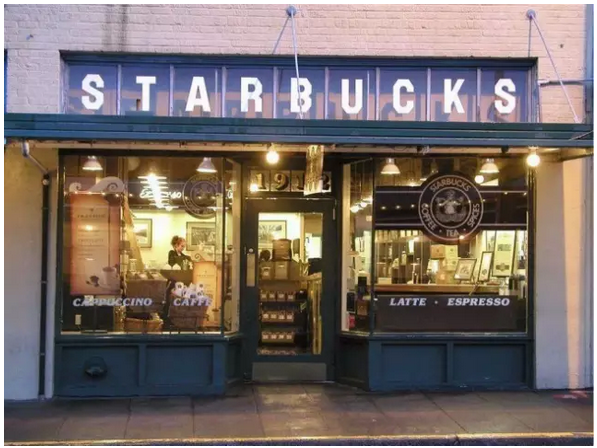

星巴克雖然把大多數門店的規模控制在90-130平方米,但它通常開在人流密集的十字路口,並配上巨大的落地窗,來往行人也能直接感受到店內的壁爐、皮椅、報紙和長沙發所營造的愜意場景。

▲全球最早的星巴克門店就采用了大大的櫥窗設計

星巴克堅持一種理念,品牌是靠門店體驗本身而不是廣告營銷來打造的。在1990年代,廣告和營銷預算僅占到星巴克每年銷售收入的1%,而在同時期,其他多數零售商的推廣費用則高達每年銷售收入10%12。可以說,星巴克成功地將每一家門店運營成為自己最好的“廣告牌”。

成敗關鍵:門店選址依靠專業團隊和複雜的地理信息系統

一家門店在開業之後,運營能力是影響收入的關鍵因素。但開店之前,選址在很大程度上決定了這家門店的成敗。星巴克進行門店選址時,主要依靠一個專業的選址團隊和一套複雜的地理信息系統。

早在20世紀80年代末期,舒爾茨就在西雅圖總部組建了地產團隊,專門研究咖啡門店的選址。據統計,星巴克早期門店主要分布在辦公大樓、城區或郊區的社區購物中心、機場、大學城等,其中辦公大樓(商務區域)和社區中心(購物區域)占比最高。商務區門店主要開在辦公樓底層,外帶比例高,店面小。而購物區門店在進行選址和店面設計時需要考慮更多因素。

基於美國城市結構的特性,星巴克在發展初期的選址集中在社區購物中心(communityretailcenter),舍棄了大型購物商場(regionalshoppingmall)。

那麽社區購物中心和大型購物商場有什麽樣的區別,對於零售門店有哪些不同的影響?

▲大型購物商場與星巴克打造家庭和工作外“第三空間”消費場景的戰略目標並不契合

根據行業智庫TheInternationalCouncilofShoppingCenters對美國購物場所的分類13,大型購物商場多建設在高速公路邊,消費者從外部看不到里面的商店,停車場圍繞在購物商場外圍;而社區購物中心則指社區附近、道路兩側露天的零售商業區域,這些區域通常呈帶狀排列、彼此緊鄰,大致排列成“L”或“U”型。

相較於大型購物商場,社區購物中心的零售品牌一覽無遺,適合消費者步行,更有可能產生在某個門店停下來聊天社交的需求。而大型購物商場一般需要單獨劃地建造,靠近公路,需要消費者花費較長時間駕車前往。而且消費者從外面看不到商場內部有什麽商店,與消費者的社區生活脫節。

因此,為了契合星巴克打造家庭和工作外“第三空間”消費場景的戰略目標,社區購物中心成為星巴克開店選址的最優選擇。

▲典型的社區購物中心

除了專業的地產團隊外,星巴克通過GIS(地理信息系統),進行數據化分析,從而決定開店位置和營銷方式。

GIS是用於采集、存儲、處理、分析、檢索和顯示空間數據的系統,與傳統的地圖和GPS系統相比,GIS更像是一個數據庫,將不同來源的數據入庫並對其比較分析,從而使決策者能夠全面了解車流量、消費群體分布、安全信息、商業構成以及其他地理位置信息。

舉個例子,如果星巴克要在舊金山開設新門店,星巴克當地團隊會使用這個平臺定位出最佳門店選址,選址因素包括這個門店位置附近消費者步行可達範圍內有幾棟在建寫字樓,是否位於商業大街或者十字路口邊上,人流量是否密集等。

星巴克不僅把數據分析方法用於門店選址,他們還會利用地理數據來設定發布優惠活動的時間與區域。比如,星巴克會調取氣象數據,巧妙地將星冰樂的促銷時間與熱浪來襲的預測時間進行匹配。

星巴克在使用GIS和其它的數據服務時遵循一個簡單的邏輯:防止企業在不適宜的地點開店而浪費資金。

1994年以後,星巴克開始嘗試更多的選址類型。它在交通密集的區域開設免下車買單的特殊窗口(drive-throughwindow),在超市開設了售貨亭(kiosk),以及飲料吧、店中店、移動攤等規模更小、更為靈活的店鋪,滿足消費者多種場景下的消費需求。

富有遠見的選址能力保證了星巴克開店的“高命中率”,直到1997年,星巴克成立以來開設的近1500家門店中,只有兩家門店關閉14。

ToSumUp

優化效率是星巴克擴張過程的主要目標,也是零售業通用的致勝法寶。

20世紀後半段,美國各行各業出現了一系列被稱為“品類殺手”的垂直化專業零售商,星巴克是其中的佼佼者。在對星巴克崛起的分析當中,關於它如何打造舒適的“第三空間”,如何塑造“年輕人社交生活方式”的觀點隨處可見。

然而一個零售企業的崛起,不可能僅僅是因為以上兩種因素。更為關鍵的是,在它所在的品類中,它以合理的成本結構提升了客戶體驗,即大幅度優化運營效率。

從擴張節奏到店面運營再到店鋪選址,上文所討論的星巴克對每一個細節的處理都指向效率的優化。星巴克崛起的過程不可複制,但它對於效率的追求在今天仍有借鑒意義,促使我們去反思零售的本質。(完)

股市有風險,投資需謹慎。本文僅供受眾參考,不代表任何投資建議,任何參考本文所作的投資決策皆為受眾自行獨立作出,造成的經濟、財務或其他風險均由受眾自擔。

新財富酷魚正在積極建立和讀者、合作夥伴的聯系,你想獲取更多有價值資訊嗎?你想成為我們網站的作者嗎?你對我們的網站的更新有什麽建議?請掃描以下二維碼聯系我們的主編(本微信號不洽談廣告投放事宜,加的時候請註明“新財富+您所在公司”):

如何才能玩好餐飲眾籌?揭秘品牌眾籌成功背後的規律

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0224/161448.shtml

確保收益與經營權分離,核心是品牌對投資方有議價優勢。

本文由筷玩思維(微信ID:kwthink)授權i黑馬發布,作者張艷東。

2011年,“眾籌”概念正式進入中國,其中股權眾籌曾一度被餐飲業寄予厚望,盡管其最初還處於無第三方擔保的野生狀態,但許多從業者卻紛紛迫不及待地吃起了螃蟹。

結果2013年後,印象湘江、很多人咖啡館、聚咖啡等明星眾籌餐廳像多米諾骨牌一樣坍塌殆盡,短命的還沒活過半年。

時至今日,股權眾籌依舊讓餐飲業又愛又恨,愛它是因為來錢快、手續少、附加資源多,恨它則是因為混亂的股東關系和權責結構,能夠探索出成功路徑的企業鳳毛麟角。

具體來說一點,在眾籌早期階段,很多上線的眾籌項目成功後平臺均建有相應的股東群,但是現在的眾籌平臺幾乎都不會再建股東群了。

原因就是:眾籌股東還是非常在乎收益的,一旦收益未達預期或者虧損了,個別股東就會在群里發牢騷,進而影響和帶動別的股東也一起鬧,最後的結果就是眾籌平臺焦頭爛額,口碑也受損。

筷玩思維通過對眾籌專業人士、眾籌成功且經營狀況良好的品牌的采訪與調研,總結出了餐飲品牌眾籌成功的要素,以及要素背後的核心條件。

確保收益與經營權分離,核心是品牌對投資方有議價優勢

經歷了2012年到2013年的瘋狂後,餐飲企業普遍都明白了一點:如果采取眾籌,一定要想方設法讓收益權和經營權分離。沙灘上的前輩們,幾乎無一例外都是被不懂行的股東害死的,其間種種不需贅述。

餐飲企業眾籌,資源是附加值,這一行為的核心大多仍是籌措資金。從這個意義上,眾籌也和投融資沒有差別,在投融資市場上,絕大部分情況下,投資方對融資企業是優勢地位,所以也才會總有企業抱怨“被資本要挾了”。

但究竟怎樣做,餐企才能徹底將收益權和經營權分離?其實邏輯很簡單,只要品牌方對投資人占有“議價優勢”就可以了。

號稱上線項目全部成功的同城眾籌平臺靠譜投,其CEO卿永曾在公開場合宣稱:適合做眾籌的餐企“品牌一定是原本有基礎的”,這個“基礎”包括“好的資金管理、好的品牌規劃、好的口碑、好的產品。”

靠譜投上線的項目也多是具有一定知名度的品牌,如豐茂烤串、仔皇煲、楊記興臭鱖魚等。

與其說這是靠譜投作為第三方平臺通過制度設計讓餐廳的經營權與收益權分離,倒不如說是這些品牌本身的議價能力和以品牌為底氣的最基本訴求。

據某曾試水第三方平臺眾籌的連鎖餐飲企業創始人介紹,來參與眾籌的基本都是餐廳的核心顧客,這些客人得知新店有眾籌計劃,參與意願強烈。而這位創始人本身並沒有通過眾籌進行快速擴張的計劃,只是實驗而已。

所以他幹脆直接提出:我可以讓各位參股,但幹涉店面運營是不允許的。如此霸氣側漏的臺詞要是沒有品牌做支撐,恐怕是沒有膽量說出來的。

而且,在他看來,他只是由於股東管理太費神勞心,所以才交給第三方平臺去做。這也在某種程度上證明了:真正對投資者形成震懾,讓他們甘心放棄店面運營權的,其實是品牌的議價能力。

品牌需有議價能力並不等於眾籌只有連鎖品牌才能做,事實上初創餐企也可以擁有議價權,這通常要由創始人自身的人脈資源、信譽和專業能力做背書,這也是品牌價值的判斷維度之一。

串亭居酒屋就屬於此類,創始人丁一和戴雲章均出身清華,且都曾任奔馳集團高管、擁有成功的餐飲運營經驗,其中丁一又有10年以上的高端酒店管理經驗。

二人最終把眾籌目標鎖定在了校友身上,之所以選擇校友,一來是“容易拿錢”;二來也是最重要的原因:擁有深厚情感、信任感的熟人,本就不會過多幹預餐廳的實際運營。

丁一擬定的眾籌條款堪稱“霸道”,具體如下:

1)、眾籌股東集體無償贈予水木客管理公司30%的管理股(幹股),作為水木客負責餐廳運營管理的回報;

2)、店長及以下層級的人員費用由單店承擔,店長以上人員(包括公司職能部門)的費用由水木客管理公司承擔;

3)、水木客全權負責餐廳的經營管理決策;

4)、串亭品牌歸水木客所有;

5)、水木客每個月出具財務報表,餐廳盈利後每三個月分紅一次。

而且,對上述條款稍有異議的投資者,都會被直接排除掉。在此案例中,丁一、戴雲章的專業素質、背景和口碑固然重要。但最重要的是他們的追隨者——校友,不僅有錢、還很信任這兩個人。

綜上,餐廳的收益權和經營權能否順利分離,核心是看品牌自身從經營實力、產品、口碑等幾個維度上,能否說服投資人即使放棄幹涉店面運營,餐廳也能發展的很好。

眾籌能鏈接到很多資源?前提是得找到有價值的投資人

眾籌鏈接的不僅是企業與資金,許多餐飲企業采取眾籌方式拓店更多的是看中人脈、社會資源以及隨之而來的營銷優勢。

在幻想著眾籌的種種紅利之前,餐飲企業需要先解決一個問題:“我現在最需要的是什麽資源?”這涉及到什麽樣的投資人對餐飲企業才會有附加價值的問題。

資源雖然多多益善,但現實是資源多多、要求不多、很專業的完美投資人,可遇不可求。

值得註意的是,對於自帶行業資源、高端人脈光環的跨界玩家而言,采用“殺熟”的眾籌模式能夠帶來的附加值要遠高於一般眾籌餐廳,這也是部分跨界餐飲人無可比擬的一大優勢。

此處仍以串亭為例。在參與串亭眾籌的股東里,就有人最終轉變為管理公司合夥人。

某股東是戴雲章和丁一在清華大學的校友,恰巧愛人也在奔馳工作,無意中從朋友圈得知了串亭在進行眾籌路演的消息。

該股東也是手握閑錢的中產階級,有把閑置資產投到一個靠譜的人、項目上去,獲得投資回報的訴求。所以他接連參加了串亭前後三次的眾籌,但由於項目火爆,他只在第三家店搶到了一個席位。

鑒於幾次參與串亭眾籌的經歷,尤其是串亭還得到了朝陽大悅城這種強勢綜合體的認可,他感到了串亭良好的發展趨勢和前景,便萌生了要更加深入地參與到串亭發展中去的念頭。

於是,他找到戴雲章,表達了自己意欲加入水木客管理公司的想法。而當時的實際情況是,水木客還沒有什麽正式員工,各店都是獨立運營,缺少辦公場所和團隊。

當時戴雲章和丁一也有這個想法,水木客初創,擴張的資金還好說,但專業的管理人才卻千金難買,這也是多數明星餐飲企業普遍面臨的困境。

於是雙方一拍即合,水木客吸納了這名股東和另外一位校友共同加入管理公司,負責各店的運營、人員與財務情況,從一個更高的管理層面來推動各品牌店的協同發展。

此外,還有單店股東轉化為多店股東、最終轉化為異地連鎖合作夥伴的案例等。

將具有專業能力、資金和廣泛社會資源的股東轉化為合作夥伴甚至合夥人,就是具有“強關系”特性的股權眾籌的獨特優勢。

需要註意的是,從邏輯上看,若想要發揮股權眾籌鏈接資源的優勢,關鍵在於:能不能找到擁有資源、專業能力的“有價值”的股東。

眾籌的口號雖然是“籌錢、籌資源、籌智”,先不說這樣的投資人很難對接到,即使找到了合格的股東,他的資源、智力究竟能否順利為門店所用也是個問題。

眾籌很多時候甚至要依靠股東的“自覺”——不少餐飲企業創始人曾感慨,股東的積極性往往會隨著時間的推移而慢慢消失。一般餐飲眾籌金額不會超過6萬元/人,大多數僅為2~3萬元/人。

這種程度的投資額對眾籌的目標群體——中產或準中產階級來說,算不上深度的利益綁定。所以,對大多數項目來說,眾籌籌的依然是錢,不能奢望太多。

結語

眾籌從本質上,只是一個商業工具而已。商業工具本身並沒有好壞之別,只是操盤手的玩法有高低之分。

目前行業的共識是:眾籌能夠給餐企錦上添花,但不能雪中送炭。當產品、管理能力和商業模式行不通時,眾籌是不能力挽狂瀾的。

但實際上,這句話還有個潛臺詞——眾籌想要發揮錦上添花的作用,也是有前置條件的。

品牌自身要對投資人形成多維度的議價能力是基礎,找到對餐廳有價值的投資人是發揮眾籌附加價值的前提。而後者,同時也是衡量股權眾籌平臺價值的核心標準之一。

此外,現在很多品牌上線眾籌,能籌到多少人、多少錢也未必是最核心關註的,營銷價值成了訴求點。比如凡是上線某眾籌的項目當天必滿額,然後開始各大媒體通發早已準備好的新聞稿《XXX上線XX眾籌受追捧,首日眾籌金額超X00%》,都是套路。

匿名用戶

匿名用戶

【消費】咖啡帝國星巴克的冷啟動和“笨重”擴張:對中國餐飲消費升級的啟發

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=11525&summary=

1971年,星巴克在西雅圖開了第一家店,主要出售高質量的咖啡豆和咖啡器材。在成立的前十多年,星巴克止步於西雅圖地區本土咖啡豆零售商這樣的市場定位。

1983年,發生了一件對星巴克影響深遠的事情,讀過現任CEO舒爾茨自傳《將心註入》的讀者可能印象頗深:當時還是星巴克員工的舒爾茨遠赴米蘭出差,在參觀國際家具展的途中偶遇意式咖啡吧,便沈迷於濃縮咖啡的口感和店內的美好氛圍里。

這次難忘的咖啡體驗,讓舒爾茨有了回美國發展意式咖啡連鎖店的想法,但星巴克的創始人並不贊成。1985年,舒爾茨離開了星巴克,並於次年創辦了第一家自己的的意式咖啡館(IlGiornale)1。彼時,星巴克仍是一個在西雅圖擁有4家門店的咖啡豆零售店2。

1987年,舒爾茨殺了一個“回馬槍”,他買下星巴克,將星巴克重新定位成為連鎖業態的咖啡館3。至此,星巴克的現有業務真正成型。

這家年輕的巨頭用三十年的時間從西雅圖走向全球。它創造了屬於自己的品類(面向大眾的連鎖咖啡店),重新定義了咖啡零售。如今,星巴克不僅是咖啡零售商,更已成為大眾化生活方式的代名詞。

它帶來一種“買得起的奢侈”,無論是學生、卡車司機還是CEO都能在星巴克找到自己消費得起的咖啡,並享受同樣舒適的環境與消費體驗。舒爾茨曾表示:“我們並不是在從事咖啡業,而是在為顧客提供服務。我們是在經營顧客的生活,咖啡只是提供服務而已。”

星巴克於1992年上市。作為一級市場消費投資人,在這家巨頭三十年的發展歷史中,我們最關註星巴克從1987年業務步入正軌,到上市前期約十年的發展歷程。零售企業的擴張,不像互聯網公司的擴張那麽“輕”。在星巴克的發展初期,它究竟做對了什麽,奠定其今日成為連鎖行業王者的基礎?

“笨重”謹慎的擴張戰略:密集開店、區域深耕

1992年星巴克上市時,它擁有165家連鎖店,僅覆蓋美國和加拿大兩國的八個城市,它們分別是西雅圖、芝加哥、溫哥華、英屬哥倫比亞、波特蘭、洛杉磯、舊金山、聖地亞哥。彼時,星巴克在美國的門店主要分布在四個州,分別是華盛頓州、伊利諾伊州、俄勒岡州和加利福尼亞州6。

可以說,直到上市,星巴克仍然是一個“區域”企業,除芝加哥外只在美國西海岸經營,連美國最大的城市紐約都還沒進入,更別提廣闊的中西部地區。

CEO舒爾茨在星巴克發展早期選擇密集開店、區域深耕的策略,即用大量門店“侵略性”地覆蓋一個地區,當在一個地區站穩腳跟後,才考慮擴張至下一個地區或者輻射附近地區。

從需求端來看,“密集型”擴張戰略與消費者對星巴克的需求契合,也符合星巴克的早期定位。奠基人舒爾茨早期堅持將創造“第三空間”(註:第三空間,也被稱為城市第三空間,區別於住家和公司,是生活中的緩沖地帶。咖啡館是最典型的第三空間,其他第三空間還有酒吧、公共圖書館等。)作為星巴克的發展動力。

“第三空間”強調星巴克的社區屬性,是用戶除了工作和家庭以外社交的重要場所,其重要特征之一就是“高度接觸性(highlyaccessible)”,最好是人們只需要步行就可以到達的場所。如果同一區域能夠存在更多的星巴克門店,就能相對縮短了客戶找到任一門店的時間。

便利性能夠使消費者提高消費頻率,產生路徑依賴,從而增強品牌粘性——1990年代熱衷於星巴克的消費者平均每月光顧星巴克18次,這是其他零售企業難以企及的7。

在1990年代,一家新開的星巴克門店搶走臨近星巴克門店30%銷售額的情況並不稀罕8。雖然這樣加劇了同一地區不同門店之間的競爭,但能迅速加深當地消費者對星巴克的品牌印象。其次,通過提升店鋪密度將顧客分流到臨近門店,可以減少單店顧客排隊等候的時間,優化消費體驗,符合星巴克“賣服務而非咖啡”的本質。

從供應端來說,密集經營形成的規模效應是星巴克盈利的重要原因。其產品的主要形態為沖泡飲品,操作簡單,易實現標準化生產。換句話說,企業只要在一個地區設廠生產,隨著附近可支持的門店數量越多,規模越大,它的固定費用率不斷下降,盈利能力也就隨之增強。因此,星巴克想要提供標準化且高品質的咖啡,必然要依托於這樣的擴張模式。

在區域擴張模型跑通後,配合1992年的上市融資,星巴克才開始逐步提高開店速度。1990年代是星巴克在美國市場的快速成長期。不僅開店提速,星巴克進入一個區域的起勢也越來越快——星巴克在一個地區建立起的良好的口碑和品牌形象,往往能實現跨地區傳播。1995年,每家星巴克新門店在其設立的第一年平均貢獻的營業收入高達700,000美元,相較於1990年平均增長了60%9。

有趣的是,1993-1997年星巴克在美國的年均開店速度和2010-2014年其在中國的開店速度大概一致,1997年星巴克在美國的總門店數和2014年中國的總門店數也基本相同。

由此可見,在中美兩國,星巴克經歷了類似的快速增長期。而這段黃金期出現的時間點,都是在星巴克在各自地區開始運作的很多年以後(星巴克1999年進入中國)。一個新興品牌的打造,從用戶認知的培育,到標準化流程的建立,均需要多年的沈澱,但爆發點一旦來到,可能產生驚人的能量。

強化門店運營團隊:每一家門店都是最好的廣告牌

除了宏觀戰略得當,星巴克在早期擴張中的戰術執行也頗具先見之明:門店的運營與完善始終是星巴克的重要著力點。衡量門店運營能力,大致可從門店類型、店長團隊培養、員工培訓、店面設計這幾個維度來考察。

星巴克從早期就註重咖啡的高品質與標準化,為了保證這一點,星巴克在密集型的擴張戰略基礎上,幾乎在其所有商務區和購物中心的門店采取直營模式。

針對一些特殊的公共場所,包括機場、大學城、大型遊樂場等人流聚集地,星巴克則采取特許經營的方式。比如在星巴克發展早期,萬豪國際酒店就取得了星巴克在機場和學校開店的特許經營權。

然而,在1997年的年報中,特許經營門店對星巴克總營業收入的貢獻並不多,僅占12.2%10。直營經營的方式更重,對管理和團隊培養要求更高,但壁壘也更深。

要實現直營門店的擴張,關鍵是培養一支強大的店面運營團隊,店長的培養是重中之重。

每當星巴克進入一個新的市場,一般在開業前數月,就會在當地進行招聘並開始組織培訓,以確保其能夠在新的城市里站穩腳跟,塑造企業的影響力。

星巴克有一套獨特的垂直化職業發展路徑,門店店長與管理層往往是星巴克的門店員工與咖啡師,或者是從應屆生中招收的管培生,畢竟自家人知根知底。

▲星巴克品牌的一大用處是為工作人員帶來強烈的被尊重感。“我在星巴克工作,我是咖啡師”這兩句話足矣

在星巴克的培訓體系中,管培生要接受8-12周的培訓課程,除了要精通咖啡師所需的基本技能外,還要學習店面運營和人員管理的管理類課程。課程培訓結束後,管培生還必須要完成一段時間的門店見習考核,大致在9-15個月內成長為門店副理,而帶領他們的培訓師都是星巴克里門店經驗豐富的區域經理和店長們。

此外,星巴克不斷從外界招攬零售業精英進入其高級管理層,如聘任在連鎖店方面有豐富運營和推廣經驗的專業人士擔任地區副總裁,來統籌地區發展、“移植”企業文化。

星巴克以區域為管理單位,實行半獨立的門店管理與擴張模式。星巴克會在每個目標地區設立一個中心店,並在此配置一個專業團隊,用於支持該中心店以及該地區其余門店,用兩年時間實現至少支持20個門店的目標。

除了店長和管理層之外,完善的基層員工培訓體系也是星巴克的強項。而在培訓中,星巴克最重要的目的在於讓企業文化在新員工心底紮根,使員工充分掌握關於咖啡的知識、保持對星巴克的熱愛。

據統計,1990年代80%的星巴克員工為白人,85%以上的員工高中畢業,平均年齡在26歲。一般在進入新市場前數周,星巴克就會在當地招募咖啡師,再派遣資深團隊進行點對點的培訓。

星巴克甚至在舊金山開設了專門的咖啡學校。普通的咖啡師需要接受課時總計24個小時的培訓,包括咖啡的歷史知識、顧客服務、沖泡咖啡、零售技能等。同時,他們需要謹記許多規則以確保產品遵循嚴格的標準。比如,如果沖泡的濃縮咖啡沒有在23秒內取出就必須要丟棄作廢;不能將咖啡放在容器中超過20分鐘等11。

在團隊建設之外,店面運營還需比拼設計能力。從1991年起,星巴克開始組建自己的建築師和設計師隊伍來確保企業的風格特色能夠體現在每一個門店。

因為星巴克並不像麥當勞、沃爾瑪那樣拿下每家門店的地產所有權,而是租賃現有的商鋪,這使得星巴克的每個門店在規模和形狀上都有所差異,因此需要因地制宜設計店鋪。

星巴克雖然把大多數門店的規模控制在90-130平方米,但它通常開在人流密集的十字路口,並配上巨大的落地窗,來往行人也能直接感受到店內的壁爐、皮椅、報紙和長沙發所營造的愜意場景。

▲全球最早的星巴克門店就采用了大大的櫥窗設計

星巴克堅持一種理念,品牌是靠門店體驗本身而不是廣告營銷來打造的。在1990年代,廣告和營銷預算僅占到星巴克每年銷售收入的1%,而在同時期,其他多數零售商的推廣費用則高達每年銷售收入10%12。可以說,星巴克成功地將每一家門店運營成為自己最好的“廣告牌”。

成敗關鍵:門店選址依靠專業團隊和複雜的地理信息系統

一家門店在開業之後,運營能力是影響收入的關鍵因素。但開店之前,選址在很大程度上決定了這家門店的成敗。星巴克進行門店選址時,主要依靠一個專業的選址團隊和一套複雜的地理信息系統。

早在20世紀80年代末期,舒爾茨就在西雅圖總部組建了地產團隊,專門研究咖啡門店的選址。據統計,星巴克早期門店主要分布在辦公大樓、城區或郊區的社區購物中心、機場、大學城等,其中辦公大樓(商務區域)和社區中心(購物區域)占比最高。商務區門店主要開在辦公樓底層,外帶比例高,店面小。而購物區門店在進行選址和店面設計時需要考慮更多因素。

基於美國城市結構的特性,星巴克在發展初期的選址集中在社區購物中心(communityretailcenter),舍棄了大型購物商場(regionalshoppingmall)。

那麽社區購物中心和大型購物商場有什麽樣的區別,對於零售門店有哪些不同的影響?

▲大型購物商場與星巴克打造家庭和工作外“第三空間”消費場景的戰略目標並不契合

根據行業智庫TheInternationalCouncilofShoppingCenters對美國購物場所的分類13,大型購物商場多建設在高速公路邊,消費者從外部看不到里面的商店,停車場圍繞在購物商場外圍;而社區購物中心則指社區附近、道路兩側露天的零售商業區域,這些區域通常呈帶狀排列、彼此緊鄰,大致排列成“L”或“U”型。

相較於大型購物商場,社區購物中心的零售品牌一覽無遺,適合消費者步行,更有可能產生在某個門店停下來聊天社交的需求。而大型購物商場一般需要單獨劃地建造,靠近公路,需要消費者花費較長時間駕車前往。而且消費者從外面看不到商場內部有什麽商店,與消費者的社區生活脫節。

因此,為了契合星巴克打造家庭和工作外“第三空間”消費場景的戰略目標,社區購物中心成為星巴克開店選址的最優選擇。

▲典型的社區購物中心

除了專業的地產團隊外,星巴克通過GIS(地理信息系統),進行數據化分析,從而決定開店位置和營銷方式。

GIS是用於采集、存儲、處理、分析、檢索和顯示空間數據的系統,與傳統的地圖和GPS系統相比,GIS更像是一個數據庫,將不同來源的數據入庫並對其比較分析,從而使決策者能夠全面了解車流量、消費群體分布、安全信息、商業構成以及其他地理位置信息。

舉個例子,如果星巴克要在舊金山開設新門店,星巴克當地團隊會使用這個平臺定位出最佳門店選址,選址因素包括這個門店位置附近消費者步行可達範圍內有幾棟在建寫字樓,是否位於商業大街或者十字路口邊上,人流量是否密集等。

星巴克不僅把數據分析方法用於門店選址,他們還會利用地理數據來設定發布優惠活動的時間與區域。比如,星巴克會調取氣象數據,巧妙地將星冰樂的促銷時間與熱浪來襲的預測時間進行匹配。

星巴克在使用GIS和其它的數據服務時遵循一個簡單的邏輯:防止企業在不適宜的地點開店而浪費資金。

1994年以後,星巴克開始嘗試更多的選址類型。它在交通密集的區域開設免下車買單的特殊窗口(drive-throughwindow),在超市開設了售貨亭(kiosk),以及飲料吧、店中店、移動攤等規模更小、更為靈活的店鋪,滿足消費者多種場景下的消費需求。

富有遠見的選址能力保證了星巴克開店的“高命中率”,直到1997年,星巴克成立以來開設的近1500家門店中,只有兩家門店關閉14。

ToSumUp

優化效率是星巴克擴張過程的主要目標,也是零售業通用的致勝法寶。

20世紀後半段,美國各行各業出現了一系列被稱為“品類殺手”的垂直化專業零售商,星巴克是其中的佼佼者。在對星巴克崛起的分析當中,關於它如何打造舒適的“第三空間”,如何塑造“年輕人社交生活方式”的觀點隨處可見。

然而一個零售企業的崛起,不可能僅僅是因為以上兩種因素。更為關鍵的是,在它所在的品類中,它以合理的成本結構提升了客戶體驗,即大幅度優化運營效率。

從擴張節奏到店面運營再到店鋪選址,上文所討論的星巴克對每一個細節的處理都指向效率的優化。星巴克崛起的過程不可複制,但它對於效率的追求在今天仍有借鑒意義,促使我們去反思零售的本質。(完)

股市有風險,投資需謹慎。本文僅供受眾參考,不代表任何投資建議,任何參考本文所作的投資決策皆為受眾自行獨立作出,造成的經濟、財務或其他風險均由受眾自擔。

新財富酷魚正在積極建立和讀者、合作夥伴的聯系,你想獲取更多有價值資訊嗎?你想成為我們網站的作者嗎?你對我們的網站的更新有什麽建議?請掃描以下二維碼聯系我們的主編(本微信號不洽談廣告投放事宜,加的時候請註明“新財富+您所在公司”):

劉永好建議:用400家中央廚房替代60萬問題外賣餐飲店

新希望集團近年來一直在拓展下遊食品和餐飲領域。而在本次兩會上,新希望集團董事長劉永好也對目前在線餐飲外賣市場食品安全隱患提出建議。他認為,目前外賣市場規模已達2400億元,增速驚人,但370萬餐飲服務提供者中,發現問題的有60萬,他建議出臺扶持惠政策,用300-400家中央廚房代替“小、散、亂”的外賣餐飲店。

劉永好提出,當前,餐飲外賣市場規模以每年30%的速度快速增長,特別是O2O模式餐飲外賣規模幾乎每年翻番,這極大地滿足了消費者對餐飲便捷性的需求,但其背後的食品安全隱患卻須高度關註。目前,全國共有370多萬餐飲服務提供者,其中發現問題的有近60萬,不合格率超過15%。這當中還不包含未監管到位的部分。行業小、散、亂特征顯著,導致食品監管難以到位,食品安全風險極大。

近日,國家食品藥品監督管理總局發布了《網絡餐飲服務監督管理辦法(征求意見稿)》,強調利用互聯網提供餐飲服務的,應當具有實體店鋪並依法取得食品經營許可證。但劉永好認為,該管理辦法對於凈化行業、規範市場有積極作用,但並不能從根本上改變餐飲行業小、散、亂的格局。實踐表明,由實力較強的企業聯合上下遊優質供應商和渠道商合作打造中央廚房為核心的生產和供應鏈體系,是從根本上改變小、散、亂格局,保障食品安全的有效辦法。

他提出,新希望六和公司下屬的中央廚房,選取優秀供應商進行集中規模采購,生產設施先進、操作流程規範、檢驗體系嚴格,並面向嘉和一品等優秀連鎖餐飲企業,以及廣大百姓提供營養豐富、品類多樣的預制菜產品。若目前市場中的60萬個不合格餐飲主體全部由現代化、標準化的中央廚房替代,所需中央廚房數量約為300至400家,將極大地降低食品安全監管難度、提升監管效果。

因此他建議,一方面從生產端,建議出臺優惠政策,鼓勵中央廚房的投資與建設。有實力的企業規範化程度高,鏈接優秀合作方能力強,能夠較好保證中央廚房及其所出品產品的質量。建議國家對中央廚房規模化用地提供優先支持;行政主管部門對中央廚房建設實行“嚴審快辦”,為相關證照辦理提供“綠色通道”;對長期食品安全零事故的中央廚房給予更優惠的政策支持和鼓勵;中央廚房大多位於消費市場周邊、大城市郊區,且部分工序勞動力密集,用工成本較高,建議政府根據用工數量給予階段性財政補貼,支持其發展。

而在流通端,建議支持冷鏈物流行業大發展。配送環節是保障食品安全的關鍵環節。當前,冷鏈物流企業普遍規模較小,效率較低,建議鼓勵相關企業間的兼並、整合,快速形成有較大規模和影響力的領先企業,帶動行業整體水平的提升;建議政府對企業在冷鏈物流設備、技術研發、信息系統、冷凍冷藏運輸車輛、冷庫建設等方面的投入提供適當補貼;加強城區中轉、分揀冷藏倉庫及冷鏈配送車輛綠色通道建設,提高生鮮農產品冷鏈物流配送的效率和品質。

全國人大代表劉永好:建議用中央廚房解決餐飲外賣食品安全

如何從根本上改變當前餐飲行業小、散、亂的格局呢?

2017年兩會上,全國人大代表、新希望集團董事長劉永好建議,由實力較強的企業聯合上下遊優質供應商和渠道商,合作打造以中央廚房為核心的生產和供應鏈體系,是從根本上改變小、散、亂格局,保障食品安全的有效辦法。

劉永好表示,當前,餐飲外賣市場規模已達2400億,且以每年30%的速度快速增長,特別是O2O模式餐飲外賣規模幾乎每年翻番,這極大地滿足了消費者對餐飲便捷性的需求,但其背後的食品安全隱患卻須高度關註。行業小、散、亂特征顯著,導致食品監管難以到位。

近日,國家食品藥品監督管理總局發布了《網絡餐飲服務監督管理辦法(征求意見稿)》,強調利用互聯網提供餐飲服務的,應當具有實體店鋪並依法取得食品經營許可證。該管理辦法對於凈化行業、規範市場有積極作用。

劉永好稱,實踐表明,由實力較強的企業聯合上下遊優質供應商和渠道商,合作打造中央廚房為核心的生產和供應鏈體系,是從根本上改變小、散、亂格局,保障食品安全的有效辦法。若目前市場不合格餐飲主體全部由現代化、標準化的中央廚房替代,所需中央廚房數量約為300至400家,將極大地降低食品安全監管難度、提升監管效果。

劉永好建議,國家對中央廚房規模化用地提供優先支持;行政主管部門對中央廚房建設實行“嚴審快辦”,為相關證照辦理提供“綠色通道”;對長期食品安全零事故的中央廚房給予更優惠的政策支持和鼓勵;中央廚房大多位於消費市場周邊、大城市郊區,且部分工序勞動力密集,用工成本較高,建議政府根據用工數量給予階段性財政補貼,支持其發展。

配送環節是保障食品安全的關鍵環節。由於當前冷鏈物流企業普遍規模較小,效率較低,劉永好建議,鼓勵相關企業間的兼並、整合,快速形成有較大規模和影響力的領先企業,帶動行業整體水平的提升;建議政府對企業在冷鏈物流設備、技術研發、信息系統、冷凍冷藏運輸車輛、冷庫建設等方面的投入提供適當補貼;加強城區中轉、分揀冷藏倉庫及冷鏈配送車輛綠色通道建設,提高生鮮農產品冷鏈物流配送的效率和品質。

只售卖5款水饺却被誉为餐饮界“华为”,他的秘诀是什么?

http://www.xcf.cn/syms/tt/201703/t20170316_779960.htm

今年,互联网泡沫退去,餐饮正在回归!真材实料、手工现做、天然健康正成为餐饮业和消费者的关键词。

2017年,将成为餐饮行业“大跃进式”热闹之后沉淀回归的分水岭。那些蹲马步练内功、坚守高品质、以品牌为教宗的餐饮企业浮出水面。

这其中最具“标杆”意义的企业,就是被公认为餐饮界的“华为”——喜家德

450家门店、7000名员工、15年时间才从东北扩张到华北;

只售卖5款水饺却能做到款款日销售万盘;喜家德的秘诀是什么?

1、品牌的庙堂就是博物馆

产品易模仿,品牌才是餐饮企业的核心竞争力,长跑的企业都在品牌投入上不遗余力。

*位于大连东方威尼斯水城的中国首家饺子博物馆

而打造品牌的庙堂---中国首家饺子博物馆,正是喜家德的品牌建设里程牌,虽然高德福自认为建得还是早了点,2019年会更适合。

建博物馆从内涵上,对内传递一生做好一件事的价值观;对外传播饺子文化和品牌文化。

未来,喜家德还会在更多城市开设规模不一的饺子博物馆,旨在让更多消费者了解饺子文化,特别是90后,00后并不知中国饺子的传统文化。

2、只售五种水饺,卖精不卖多

喜家德为打消顾客对食品安全的忧虑,首创一字型水饺;为保证新鲜,供应链成规模,从开业时的6种馅减到如今只卖5种馅;为解决标准化,从传统的论两卖改为论盘卖。

对于为何只卖5种饺子?高德福有一个形象而生动的比喻:你拿一棵葱往 1 个碗和 10 个碗里蘸,上面沾的酱其实是一样多的,所以你要找的应该是勺而不是葱。

同时试 4 、5 个,选择机会越多,失败的几率就越大,而如果把浪费在失败上的机会和精力集中于 1 点,做好的可能就会放到最大。

“我们家员工以前开会总跟我抱怨顾客反应饺子品种太少,后来我一气之下就跟他们说,谁再说饺子品种少,我就把谁开掉!不光如此,我还把这句话挂到了公司墙上。我从不看别人怎么说,我只看一盘饺子他吃了多少。”高德福坚定的说。

*种类多不代表口味好,舍数量取质量

喜家德的饺子要包 200 种馅料,随时随地上手可包的 50 种都不成问题,但只卖 5 种却能让产品被打磨到更极致,浪费和出错率降到最低。

喜家德力求极致,一盘饺子规定是360克,15个饺子,只允许2克以内的偏差,其中招牌产品虾三鲜水饺,虾仁需要手工挑选三次,韭菜要经过9道工序,鸡蛋要经过245秒的低温精炒,才能做成这一盘饺子。

苛刻地“做好自己”,在喜家德的表现是“过一点”:

工艺标准过一点:每个面剂子重量差值小于0.2g;

精选食材过一点:一头猪只用16斤肉;

精选食材过一点:一头猪只出四块酱颈骨;

精选食材过一点:10颗土豆只选2颗;

育人成长过一点:水饺大学年培训万人次;

安全放心过一点:每天自尝水饺6000只。

3、餐饮企业发展的5个阶段论

高德福认为,餐饮的发展非抛物线而是爬台阶,每个阶段有每个阶段的重点。

*餐饮企业发展的五个阶段

1、创业摸索期,选择自己的擅长点,以新品类切入市场,时机的把握很重要。这个阶段的重点是产品。

2、生存期,喜家德内部形成了与之相匹配的企业文化,坚持每天“过一点”,每天精进,形成了自己的核心竞争力。这个阶段重点关注内部及外部竞争环境。

3、走过摸索期和生存期后,发展期最重要的工作是取舍——这决定了你能成为什么,不能做什么。

取舍其实就是定位,这个点也是高德福最喜欢研究的:

舍全取专,专注高品质。标准化的速冻水饺近年来占领了较大市场规模,高德福却反其道行之,坚持手工现包,走高品质路线。

舍粗取精。喜家德为了改变人们对水饺“低端”的传统认知,店面时尚化,主打虾仁水饺。

*2016年,喜家德换招牌聚焦在虾仁水饺

舍大取小,只做小店。喜家德经过多年的开店经验和数据分析发现,100平是最佳性价比的开店面积,最佳座位数是60人。

舍点取面,不摘蘑菇,要滚雪球。50 家店开在 5 个城市和开在1 个城市,势能肯定不一样。早期的喜家德曾经犯过摘蘑菇的错,2次进北京都以失败告终。现在滚雪球先把 1个城市打透,依次再辐射 临近的城市。

舍利取质,不做外卖。2015年个别门店曾尝试外卖,业绩提升30%。但顾客反馈,外卖影响产品品质,于是果断停掉,由此造成每年少收入上亿元。在短期利润与活得长久之间,高德福选择了后者。

舍利取存,停止加盟,只做直营;舍低取高,二类街道及以下不去;舍低取高,只做高品质,不做低价格;舍劣取优,不打折、不促销、年年涨价。

4、358合伙人机制

当取舍决定后,企业拼的就是组织力,而组织力与顶层设计、系统建设息息相关。进入战略期的重点就是组织与人。

喜家德的顶层设计358合伙人机制:未来的事业将从雇佣制变成合伙人制,企业提供一个平台,大家依托平台提供的资源和机会,成长为企业合伙人,不再是单纯的打工,而是自己给自己当老板。

*喜家德的358合伙人机制

1.店长股份奖励

3 就是 3% ,即所有店长考核成绩排名靠前的,可以获得干股「 身股 」收益,这部分不用投资,是完完全全的分红。

5 就是 5% ,如果店长培养出新店长,并符合考评标准,就有机会接新店,成为小区经理,可以在新店「 投资入股 5% 」。

8 就是 8% ,如果一名店长培养出了 5 名店长,成为区域经理,并符合考评标准,再开新店,可以在新店「 投资入股 8% 」。

另外还有 20 ,就是 20% ,如果店长成为片区经理,可以独立负责选址经营,此时就可以获得新店「 投资入股 20% 」的权利。这种方式极大地调动了店长培养人的积极性。并且店长与新店长之间,利益相关,沟通成本极低。

2.管理层股份奖励

对于公司职能管理层,也根据不同的层别并设定考核标准,达成考核标准,既可以 2% 和 5% 占比投资入股到新开门店,获得门店收益。职能管理层的成功先例也带给员工十足的干劲,高总的理念是:「 用成功复制成功,榜样的力量是无穷的 」。

在这个分利机制下,喜家德年收入过千万的超过3人,管 15 家店年收入百万的人也大有人在,高德福坦言,他还想让大家赚的再多点。

「 未来的趋势必将是合伙人的事业,单打独斗不再是时代潮流,更多要去依托已经形成规模和品牌的平台实现创业梦想,而企业也必须清晰使命,为更多有想法的人创造发展机会和空间,大伙一起在这个平台上奋斗,成为合伙人,给自己当老板 」——高德福

15年450家店,高德福仍谦称喜家德目前也只到达三段半,系统建设还在努力中。不管如何,一生做好一件事足矣!

鐵總:將餐飲產品明碼亮質標價 盡快推出網上訂餐

針對近日公眾提出的高鐵列車餐飲供應相關問題,中國鐵路總公司相關負責人25日表示,鐵路部門將以旅客需求為導向,加快推出市場化改革措施,提升高鐵餐飲服務水平。

據中新社26日報道,該負責人稱,鐵路部門高度重視,已組織專門力量,加強食品安全衛生和質量檢查,加大服務質量和價格監管力度,堅決治理整頓有些高鐵列車違規不良經營行為,嚴格規範高鐵餐飲服務,全力維護廣大旅客合法權益。

負責人介紹,一直以來,鐵路部門對高鐵餐飲服務高度重視。作為面向旅客的基本服務,而不是以贏利為主要目的的純商業經營行為,在保證站車食品安全的前提下,推出了快餐、簡餐、商務套餐和面食等系列食品,但這些與旅客日益增長的餐飲需求還有一定差距,多年來鐵路部門一直在積極探索改進。

負責人強調,下一步,鐵路部門將按照開放合作、許可經營的思路,引入“互聯網+”,盡快搭建向社會開放的高鐵餐飲供應信息服務平臺,將路內外符合條件的餐飲產品在同一互聯網平臺明碼亮質標價,供廣大旅客自主選擇,形成公平開放的高鐵餐飲市場。

目前,鐵路部門正在加快研究實施方案的技術準備,將盡快推出網上訂餐、站車配送供應服務;加強食品安全和高鐵餐飲市場監管,依法執行食品安全準入制度,加大食品衛生監管力度,確保食品衛生安全;規範實施許可經營,完善合同約定,維護高鐵餐飲有序競爭的市場秩序。

《2017中國餐飲報告》發布,大數據揭秘餐飲業下半場該如何走?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0511/163066.shtml

未來,未來好吃、好玩、好看、健康的餐廳才能吸引到消費者。

野草新消費5月11日消息,昨日美團點評聯合“餐飲老板內參”共同發布《2017中國餐飲報告》(以下簡稱“報告”)。這也是首份基於互聯網大數據的餐飲行業報告。報告基於美團點評平臺海量數據,從城市、商圈、品類、品牌、消費時段、消費頻次、客單區間等數十個維度,進行了撒網式掃描。

該報告顯示,2016年餐飲業全年收入突破3.5萬億,同比增長11.2%,在2020年有望達到5萬億元。而保持快速增長的同時,餐飲市場也在進入變革期。在消費升級的大背景下,餐飲品類細分越來越多、分化速度越來越快,餐飲競爭加劇,高開店率、高淘汰率成為行業新常態。

在北上廣深這些一線城市里,每個月餐飲店的倒閉率有10%,年複合倒閉率超過100%。未來,未來好吃、好玩、好看、健康的餐廳才能吸引到消費者。

以下為報告精華內容節選:

品類大趨勢:小吃是大賽道,火鍋仍是吸金王,川菜遭遇瓶頸

2013年,餐飲業開啟了“大眾化元年”,大眾創業有30%-40%都進入到餐飲業,全國餐飲從業人數持續攀升。從業者的激增,帶來競爭的加劇和餐飲品類的持續分化。

報告顯示,從門店數量來看,小吃簡快餐、面包甜點、火鍋、川菜、燒烤五大品類門店數排名靠前,其中小吃簡快餐類門店占餐飲門店總數的近1/3。面包甜點門店也隨著休閑場景而興起,尤其在一線城市最為密集,廣州有超過26000家面包甜點店,為全國最高。

從交易額來看,標準化程度高、盈利能力最強的火鍋依舊是餐飲業的第一大品類,美團點評餐飲交易額當中有超過20%來自於此。不過,火鍋店鋪逐漸呈現出存量高、陣亡率高的特點。

在北京、上海、深圳、廣州、重慶、成都等地,火鍋店鋪呈現負增長的態勢,其中成都地區火鍋店鋪關店率最高,從2016年初的近10000家跌至年底的7000余家。

雖然無論從店鋪數量還是交易情況,川菜均在正餐品類中排名靠前,但是川菜的發展正在遭遇瓶頸期,上海、北京、大連等城市的川菜店鋪數量跌幅超過20%,而成都、重慶兩大川菜大本營跌幅達到35%。

燒烤是近年來餐飲業態中利潤最高、增長最快的品類。生產標準化、消費場景化、客群年輕化幾大優勢使得燒烤這一品類迅速躥紅。2013年,燒烤品類迎來大爆發,經過三年的高速增長,燒烤品類的發展從2016年下半年開始進入平穩期。

外賣大爆發,正成為餐飲業第三極

互聯網的力量正在給傳統的餐飲行業帶來新的增長。2016年全國餐飲行業的增速為10%,但互聯網餐飲的增長卻高達300%。報告顯示,2016年外賣行業總體交易額超過1500億,占餐飲業總體大盤的4%,增速迅猛。

到2018年,外賣交易額有望占據餐飲行業總體的10%。外賣已經成為繼做飯和堂食之後國人的第三種常規就餐方式,每10個中國人中即有3個是外賣用戶,有近一半的用戶每周叫外賣超過3次。

房租不斷高企、人力成本節節攀升、原材料水漲船高成為壓在餐飲經營者頭上的三座大山。而外賣這一餐飲形式的興起,能夠重構餐飲成本結構,提升單店產出。數據顯示,2016年外賣行業入駐的商家數量累計為245萬,相當於有近四成的餐飲商家與外賣平臺進行合作,逐漸形成全品類的特征。

用戶新畫像:80後、90後年輕人成為餐飲消費主力軍

2016年,80後和90後人口突破4億人,占全國總人口的近1/3,是餐飲消費的主力軍。相關數據顯示,美團、大眾點評APP的消費人數比例中,20-35歲的年輕人占比均為74%。

年輕人更關註效率和健康,輕食簡餐、新式茶飲等具有休閑調性的品類越來越受到青睞。以上海為例,餐飲經營面積占比40%的商場中,茶飲、沙拉等輕餐飲占比一般在8%-10%。一些餐飲老板已經把客群定位從“服務越來越多的人”悄然調整為“為中產階層提供新的生活方式”。

過半餐飲企業存在融資借貸需求

經營成本的攀升讓餐飲老板壓力不斷增大,報告顯示,2017年過半的餐飲企業存在明確表示有融資借貸要求,餐飲業對小貸業務需求的存量和增量都很大,但傳統借貸模式利息高、程序多,想借到幾十萬的款,往往要各種抵押,走流程、填材料,耗時耗力還未必能拿到錢。

隨著互聯網技術的普及,金融與餐飲的半絕緣狀態被打破。基於技術、用戶、數據的互聯網金融有天然的風控系統,從而可以將服務下沈到單體資金需求規模小,但整體需求極為龐大的中小企業。

報告分析認為,隨著競爭加劇、成本高企、利潤降低等複合壓力的加大,餐飲企業應進一步提升人效、平效,向管理要效率。與此相對應,餐飲企業擁抱新技術,提升信息化以及互聯網化水平將成為趨勢。

而除了做好實體店面經營,經營線上認知也必不可少。在面臨消費升級的重要節點,新生代消費者對餐廳的期望值在上升,未來好吃、好玩、好看、健康的餐廳才能吸引到消費者。

* 本文系野草新消費原創,作者野草君。如需轉載,請加野草君微信(pengyoumen321)。

匿名用戶

匿名用戶

Next Page