來源: http://newshtml.iheima.com/2014/1224/148554.html

深圳“可穿戴“:仿制者的狂歡

來源: http://newshtml.iheima.com/2015/0320/149380.html

黑馬說:深圳,中國硬件之都,近期因“創新”而廣受贊譽。這些“創新”真的改變整個產業了嗎?不久前,《創業家》記者深入深圳,以當下炙手可熱的可穿戴設備為切口,近距離觀察深圳硬件產業的進化狀況。

我們發現,像過往的MP3、MP4、手機、平板電腦一樣,可穿戴浪潮再次證明了深圳電子產品產業鏈的完備和高效。也僅此而已。這是又一次仿制者的狂歡,只是由於市場接受度低因而規模大不如前。

北京時間3月10日淩晨,Apple Watch正式發布,不到24小時後,深圳就誕生了第一個仿制品。從“山寨”到“創新”,路漫漫其修遠。深圳仍然像一個全副武裝的士兵,等待來自蘋果、谷歌等大公司的新技術和新應用的召喚。它能迅速地完成任務,但還遠遠不能發號施令。

文 | 本刊記者 王方

編輯 | 劉建強

2014年,Funcode創始人李淩霄把10個傳感器、一塊5*5cm的主板縫進內褲,並配備一個“大哥大”外形的控制器。購買者可以使用這套成本30-40元的可穿戴設備自慰。

李欲以此融資。他拒絕了一位想出200萬元占50%股份的投資人。當他把主板縮小至3*5cm時,迎來了願出幾百萬元占10%股份的投資者。

“在深圳,像我這樣的年輕人很多。”1989年出生的重慶人李淩霄對《創業家》說。他加入的“智能硬件聯盟”,已有400-500人,大多是可穿戴設備創業者。

張沖,Galaring創始人,記者的一位老朋友,1982年出生,也是“聯盟”中的一員。2013年,在智能戒指流行的窗口期,他成立了公司,並用7個月做出了Galaring G1,戒指內存儲的個人信息和驗證信息可傳給有NFC(近場通訊)功能的手機。那段時間,他幾乎天天下工廠,東莞深圳來回跑,每天2-3趟,淩晨1-2點回家。Galaring G1銷售額100多萬元,給他賺了點兒小錢,但很快就賣不動了。2014年2月, 張又做了智能名片——Galacard,定價299元,賣出5000-6000張後,又賣不動了。現在,張沖進入了李淩霄的領域,正在開發一款“飛機杯”(男性成人用品),內置傳感器。用戶使用時,它會記錄次數、時長。這一產品的想象空間比前兩次要大:它能采集數據,上傳到雲平臺,與醫院對接。“比如發現有一哥們兒時間特別短,可以向他推薦一家男科醫院。”

這位在不到兩年內頻繁轉換陣地的創業者說,在深圳,可穿戴這個圈子很熱鬧,大部分是想賺點兒錢的創業者。“我做情趣用品的初衷也是賺錢,它簡單,且有剛需。”這個圈子錢也很熱,深圳一家本地投資機構已經給張投了500萬元。

這些“想賺點兒錢”的創業者,把MCU(單片機)、傳感器、通訊模塊輪番加入到各種不起眼的生活用品中,如尿布貼、充氣娃娃、兒童玩具等,使它們具備“智能”,並聲稱當用戶變得足夠多時,他們會搭建一個雲平臺,進行大數據挖掘。

2013年是深圳可穿戴設備最熱的時候,友宏科技總經理顏宏武對此記憶猶新。

深圳松崗長約6公里的廣田路旁,全是各式各樣的電子加工廠。一路東行至路尾處,有座普通的三層樓小院,院里堆放著雜亂的包裝紙盒,廠房面積5000平米左右。

這是規模據說可列深圳前三的可穿戴ODM工廠——友宏科技。負責接待的彭經理介紹,這里有6條生產線,員工300人,一年營收超過1億元。

在一個面積約20平米的會議室,記者見到了顏宏武。顏是做計步器起家的。2006年,日本計步器開始風靡,這是智能手環的前身。 “時逢日本一個類似衛生部的機構,提出‘日行萬步’對身體有好處。單靠日本的訂單,就把工廠養得肥肥的。”顏宏武回憶。計步器的主要部件是運動傳感器,核心是算法。顏從日本引進技術,算法由西鐵城提供。“上世紀70年代,西鐵城就發明了機械式計步器,把它戴在身上,走一步響一聲。後來,日本把它改造成電子感應式,走路時不發出聲響,但必須別在腰間,垂直狀態時就會計步。”顏說,當時主流計步器有幾大品牌:西鐵城、雅馬哈,還有一些來自日本軍工。那時尚無”可穿戴“一說,叫萬步計或步數計。

之後,顏開始生產3D計步器,能別在身體任何一個位置,且精準度更高。

2009年是一個轉折點,顏不再跟隨日本,而是單獨成立了一個團隊專門研究算法,推出了USB計步器。“這是我們做智能的開始,第一個客戶是雅馬哈,一次性下了10萬部的訂單。”顏說,USB計步器的商業壽命大約維持了1年半。

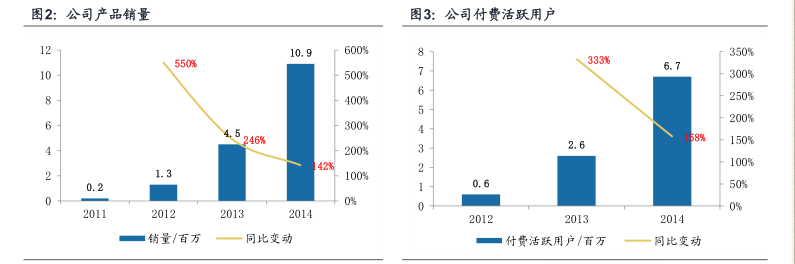

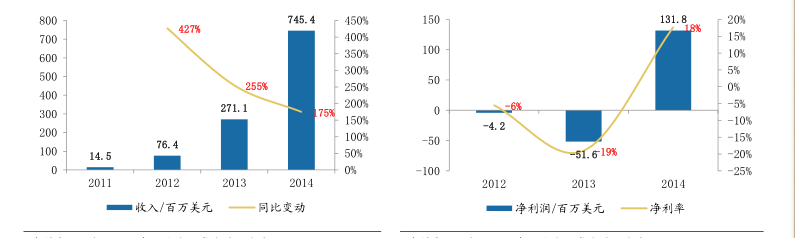

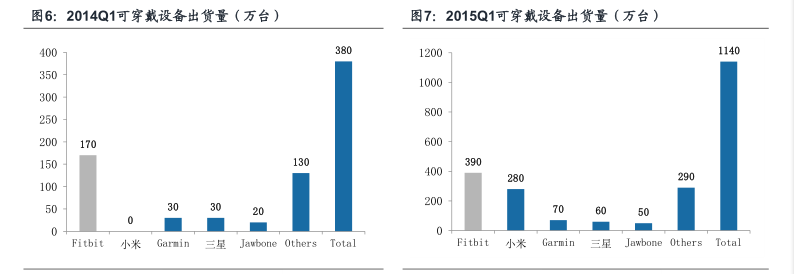

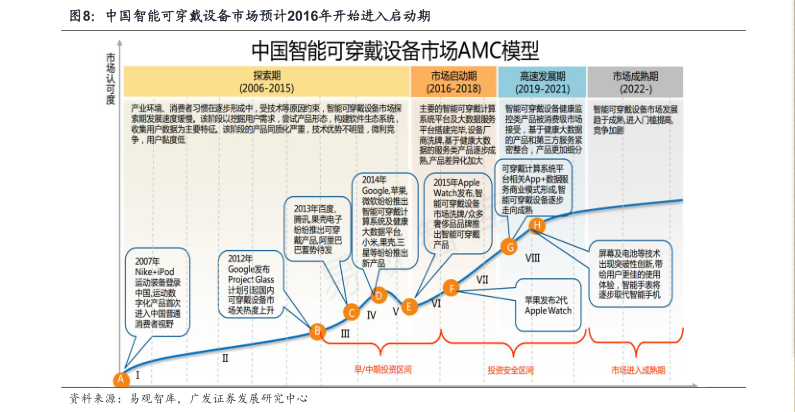

市場沒起來前,深圳同期的計步器工廠也與友宏一樣,被一代又一代技術推著走,給國外廠商供貨。2011年,歐美一些手環品牌流行起來,如Jawbone、Fitbit,國內廠商咕咚也上市了一款健身追蹤器。2012年,谷歌推出了智能眼鏡,蘋果被曝正組建一支100名的工程師團隊研發智能手表Apple watch。新公司如Pebble成了弄潮兒:在Kickstarter創造眾籌1026萬美元的紀錄,吸引了摩托羅拉、三星、LG和索尼等眾巨頭的註意力。

對於深圳可穿戴市場究竟是被谷歌眼鏡還是被歐美手環點燃的存在不同意見。深圳矽遞科技(Seed Studio)創始人潘昊認為,“當時這些深圳的創業者,他看東西很少有舉一反三的,一般是看這個東西好,然後做一個一樣的。所以他如果是看谷歌眼鏡的話,大概會做谷歌眼鏡。做手環的遠比做智能眼鏡的多,所以我覺得點火的是手環。”

無論如何,深圳可穿戴設備市場爆發了。

“那時候,我剛好碰上日本經濟全面下滑,對工廠沖擊巨大,若再這樣下去,生活都維持不下去了。”顏說。顏很少提前做市場分析,習慣坐等客戶找上門來。“根據他們找我們的迫切程度,就知道這個行業火不火。”

2012年某天,顏宏武正在辦公室側倚著沙發休息,麥開創始人李曉亮一行人突然帶著圖紙闖進來。顏打開圖紙,兩眼隨之放光,當即決定免費給這個“迫切”的闖入者研發,快速切入可穿戴設備。

那也正是李曉亮最窘迫的時刻。“我正在開發一款運動追蹤器,很缺錢,總公司投資50萬元,研發了半年花掉40多萬,賬上只有7萬元。由於訂單小,我們先後找了30多家工廠。”李對《創業家》說。

李給同處困境的顏帶來了方向。 “我沒想過這東西能賺錢,”顏說,“只是覺得有意思,要跟著行業一起走。”

當年6月,麥開運動追蹤器A190上線,售價259元。“在京東、淘寶 、天貓等渠道上架後,銷量處於全國第一。” 訂單從最初的1000個慢慢上漲到5000、10000個,上市一年半銷售額突破1000萬元。

同時段國內有兩大追蹤器品牌:一個是咕咚,另一個就是麥開。李曉亮說“根據得到的數據,我們的銷量是前者的5-6倍。”咕咚追蹤器早在2011年便已上市,但銷量平平,到第二年已基本無人問津。

某種程度上,麥開是第一個讓顏宏武嘗到甜頭的國內客戶,給他很大啟發:他專門成立了一個團隊,服務創意型客戶。經過反複思考,他還為工廠提了個新口號——專註於智能硬件。

2012年9月,趁著運動追蹤器熱賣,李曉亮再次找到友宏,想做一個智能手環。他買來Jawbone UP、Fuelband等各種手環,研究其材料、電池、屏幕、工藝等。

但到2013年4月,李曉亮把手環方案停掉了。“我感覺苗頭不對,做的人實在太多。”他決定不再往里面鉆,轉而開發lemon智能體重計、Cuptime智能水杯。

他的感覺是對的。2013年,可穿戴設備已經遍地都是:6月,盛大果殼電子GEAK Watch發布;8月,深圳本土廠商映趣in watch面世;10月,耐克推出手環Nike+ FuelBand SE,安全衛士360上市了兒童手環。

可穿戴設備的形態早已不局限於追蹤器、手環、手表,擴展到了日常生活的方方面面,多為國外產品,如iHealth 智能血壓護腕、Reebok Checklight智能帽子、Sensoria 智能襪子... ...

各式各樣的創業者仍在爭先恐後進入,這與眾籌(如點名時間)的推動不無關系。“2013年是最火的一年,”Galaring創始人張沖對《創業家》說,“似乎誰都能做,資本熱、團隊多。”

友宏的訂單越來越多。2013年,一大批藍牙追蹤器廠商找到它,其中新銳品牌ibody首個訂單下了10000臺。

ibody的價格低得驚人,僅售99元。同類產品里,FuelBand價格約492元,Jawbone UP3售價1598元。“2014年年中,ibody在京東上團購,首次1000臺幾十秒賣掉,後來上了10000臺,5小時內被搶光。緊接著60000臺,最後也賣完了。”現在回想,顏宏武都覺得不可思議。

ibody的訂單讓顏信心倍增。2014年4月,他參加了香港電子展,與三星、LG等世界一流品牌商站在一起。這時,顏才感到泡沫真的來了。在現場,他看到各式各樣的手環,毫無科技新鮮感:只是外觀漂亮,功能無非監測心率、血氧等,這些在ibody上已部分實現。“行業已經爆發,做手環的人一下太多了,更多是在吸引眼球。”

展會結束後,5-8月,顏的訂單進入高峰期。“每天有7-8撥客戶,多的10幾撥,3個會議室早晚忙不過來。”顏說,此前月產40000臺是極限,6月份後,各類計步器(不論傳統、USB,還是藍牙)月產10萬多臺,最高月份達到17萬臺。 “大家都瘋了,都要下訂單,都要定制。我們開發能力跟不上,只能篩選一部分。”顏回憶,極端的情況,有幾個老外客戶,裝著幾萬美元現金,直接丟到櫃臺上,嚇到了幾位外貿小姐。

通過篩選的客戶,顏會按照慣例用編號標記,從AD01往後排,現已排到AD196。“目前,至少有150個客戶還在做。”在友宏的車間里,幾乎保留著每一個客戶的樣品,它們被精致的小塑料袋裝好,釘在墻壁上。

看似高科技的可穿戴設備瞬間就跌入了價格戰的泥潭。2014年7月,小米推出一款79元的手環,據顏宏武說,其成本大概為50-60元,並不虧錢,但對高價產品的沖擊是致命的。“Jawbone銷量一路下跌。”價格底線還在被突破。2014年底,一位客戶向顏宏武定制一款產品,欲以底價打入沃爾瑪超市(國外),售價3.5美元。“預計年產量約400萬臺,1月份是第一批貨,在60000-80000臺之間。”

現實是,可穿戴設備越來越賣不動。而據政府部門統計,深圳涉及可穿戴設備的企業已超過1000家。

可穿戴設備品類眾多,卻極少出現爆款,銷量多在幾千至幾萬臺。即便是麥開——2014年京東“雙十一”,銷量在所有智能硬件中排名第二,健康類排名第一——2014年銷售額也不過5000多萬元。

深圳可穿戴設備能在得到市場信號後迅速爆發,源於其完備的產業鏈——在這方面,可穿戴所需與山寨手機、平板電腦並無不同。”整個供應商已經很成熟,大多是做山寨機的,山寨機有多成熟,他們就有多成熟,可穿戴只是外形變一下、主板變一下,說實話還不如手機複雜。”張沖說。

張的看法可以代表諸多業內受訪者,包括大聯大商貿(深圳)應用技術部經理冀雯雯。大聯大商貿的母公司是亞洲最大的電子元件分銷商。冀在此工作了10年,是資深技術專家,深圳的每一波電子浪潮,她都親歷過。“先是一撥人做MP3,之後分成兩撥,一撥人轉做MP4、數碼相框,另一撥人進入手機行業直到現在。做MP4、數碼相框的那批人繼續分流,一部分去做手持導航,另一部分人生產上網本。之後這些都沒了,全部湧進了平板行業。手機還在慢慢增長,而平板電腦已經平了,甚至有些下滑。”

公開資料顯示,絕大部分智能手機、平板廠商都進入了可穿戴領域,如智能手表。他們已經摸爬滾打10幾年,擁有成熟的產業鏈資源,整合能力強。

在冀雯雯看來,可穿戴產業鏈分為五個環節:芯片廠商——芯片分銷商——方案設計公司——工廠——可穿戴廠商。一個正確的流程應該是這樣:你是一個創業者,先拿圖紙找到ODM/OEM工廠,如友宏。工廠簡單設計後,再找到專業的設計公司,如大聯大,它們提供技術支持、方案設計等,向原廠采購芯片。冀雯雯認為,與山寨機時代相比,可穿戴行業只是多了幾個新的參與者:工業設計、眾籌、雲。

手環的核心部件主要為MCU、傳感器(運動、心率、血壓等)、通訊模塊(藍牙芯片),與手機等產品一樣,這些核心部件分別掌握在少數大公司手中。MCU為德州儀器、博通、Silicon Labs等,傳感器為亞德諾半導體、美信、飛思卡爾等,藍牙芯片廠商有CSR、博通、高通。智能手表結構更為複雜,和手機很像,分別為CPU、內存、存儲、主板、屏幕等,供應商大同小異。 “廠商開發一顆芯片要一年多的時間,現在賣的都是1-2年前就設計好的。可穿戴(智能家居)等的芯片原來就存在,但在物聯網時代,需要連接雲,因此用於連接的芯片是新的,比如低功耗藍牙、Wi-Fi。”

分銷渠道相比基本沒有變化,只是多了科通芯城、雲漢芯城等線上渠道。至於設計方案,“之前也有,更重要的是把已有的東西整合,搭配出來一個新的產品、生意模式。”冀雯雯介紹,大聯大做出方案後,ODM通常拿回去改改,不會重新開發。

另外,由於可穿戴設備的設計要求較高,一些工業設計公司也參與進來,比如洛可可。生產環節“有一些新的原材料供應商進來,如註塑“。”工廠都是當年生產藍牙音響、山寨手機轉過來的。“

冀雯雯所在的應用技術處,團隊有80人,為客戶提供技術支持、方案設計,目前研發的方案已覆蓋26個行業,如平板、可穿戴、手機、車載應用等。大聯大有充足的可穿戴芯片。在深圳,可穿戴設備每天有200-300條產品線銷售,單智能手表就有5-6個品牌。盡管如此,大聯大還是沒吃到可穿戴這塊“肉”。“出貨量幾乎沒有,或者說開始有一點點。”冀雯雯說。“我們有70-80個可穿戴客戶,大部分是ODM工廠。”

缺乏創新、同質化嚴重是可穿戴設備市場接受度低的重要原因。張沖認為,真正的創新是“芯片級”的,但是顯然,與過往的手機、平板電腦一樣,本土創業者遠不具備這種能力。於是,“你只能做一些應用來創新,做成情趣用品也好,做成玩具也好,只能做應用層的。這些你要說有多大創新,我個人感覺不那麽算。“

銷售量不大又導致“雲計算“所需的海量數據無從取得,從而使這個聽起來美妙的前景變得雲苫霧罩。

在方廣資本CEO洪天峰看來,可穿戴設備根本是“反人性的“,因為“人性本不喜歡戴東西”。更重要的,可穿戴是一個“很窄的領域”,不值得大家“那麽關註”。“硬件智能化的範圍很廣,這就是萬物互聯,不要只圍著人來做文章。人身上沒有什麽文章,人本身就是高度智能的。我就是高血壓患者,都已經20多年,哪天血壓高哪天血壓低我根本不用量都知道。真正的機會不在這兒,不在於量個血壓,測個心跳,搞個睡眠。可穿戴設備只是萬物互聯里面的九牛一毛,物比人多得多。所以創業要脫離人,要變成人以外的東西。搞智能家居我覺得沒有問題,但是其實有更廣的東西。之前都是人和人對話,以後是人和物、物和物;關鍵還不只是一個對話的問題,它是智慧,來自於連接、感知和大數據、雲計算。“

可穿戴市場中抱持“掙快錢“想法的創業者不在少數,對於他們,洪的理論顯然過於宏大了。同樣看好物聯網的科通芯城董事長康敬偉認為,只要蘋果Apple Watch沒上市,中國就不會有可穿戴這一波。

現在,Apple Watch真的來了,人們對可穿戴的熱情會被再次點燃嗎?

案例

以Google Glass為源頭的智能硬件,在2012年開始發源。一心想搗騰點好玩東西的李曉亮強烈看好這個市場,憑著早期自籌的50萬資金,他成為國內最早的一批智能硬件創業者之一。

麥開的第一個產品是當時最流行的運動追蹤器,半年研發花掉了40萬元,開賣之前賬上只剩7萬塊錢。一個月後產品開賣,從1000個訂單到後來的5000、10000個訂單,“當時國內主要有兩個運動追蹤器品牌,我們的銷量是另一家的七八倍,成績好的時候一個月可以達到80萬、90萬的銷售額,這樣持續了一年半,運動追蹤器已經賣了1000多萬的銷售額了”,李曉亮說。憑借運動追蹤器這個可穿戴的小產品,李曉亮解決了創業初期的生存問題。

沒過多久,智能手環開始風靡,李曉亮也盤算著殺入這個市場。他買來Jawbone UP、Fuelband 等各種手環,研究材料、電池、屏幕、工藝,最後到了開模階段,但是他還是放棄了。李曉亮指著自己手上帶著的手環,“我的手環雖然還戴著,但是已經兩個多月沒有上傳過數據了,每次都要掏出手機、滑動屏幕、輸入密碼、找到App、點開App、等待啟動……這一系列操作太繁瑣。”李曉亮拿殺毒軟件舉例,“我們只需將其放到後臺就行,智能硬件也是這樣,傳輸數據這種乏味的操作一定不能讓用戶去做,更不能依賴手機通道。”

李曉亮 麥開創始人

李曉亮發現,智能手環不是強需求,而且App的社區用戶黏性有很大問題,大部分人新鮮勁過了,也就丟在一邊。“智能手環需要持續培育市場和教育用戶,並不適合我們這樣的創業團隊”,李曉亮說。

“真正能改變人的生活方式的硬件,應該是基於已有的剛性需求”,暫停了智能手環項目後,李曉亮調整了方向,啟動了新的項目——能進行體重管理的智能體重計Lemon,以及智能水杯 Cuptime。之所以選擇水杯和智能秤,是因為它們都基於用戶的實際需求。Cuptime的誕生源於李曉亮觀察到中國人喝水不健康的問題。Cuptime根據一種飲水計劃的算法,通過個人體質(身高、體重、性別、流汗體質否)、運動量、周圍環境和喝水習慣等各方面數據,在特定時刻提醒用戶及時補充水分。李曉亮相信,健康秤和水杯的市場容量都是非常巨大的,這甚至不需要調研。2014年,Cuptime的出貨量達到5000萬個,是京東健康類智能硬件銷售的第一名。

眼下,李曉亮認準了健康類智能家居產品的方向。他認為,下一個爆款智能硬件應該具有“主動感知”與“無感互聯”這兩個特征,例如麥開新推出的健康感知儀here不需要用戶打開手機,就能將用戶的身體數據自動上傳到雲端,並可以通過雲端感知運動、睡眠、飲水、天氣等綜合生活健康數據。李曉亮判斷,2015年將出現眾多具有“主動感知”與“無感互聯”功能的產品。

李曉亮坦言,目前的智能硬件仍然存在太多問題,產品通常都是短命的,包括Cuptime被用戶抱怨不好用最後成為牙刷杯,但從整個產品系列的發展角度來看,智能產品的生命會特別頑強。正如Fitbit在2010年的第一款運動追蹤器,是依靠USB連接電腦的方式傳輸數據,這種糟糕的體驗在今天是無法想象的,但是依靠不斷更新換代,現在這一系列的產品仍然具有生命力,而所有產品的出發點都是幫助人們更好地生活。

大聯大控股(以下簡稱“大聯大”)是一家總部位於臺灣的電子元器件代理商,業務規模在亞太區位居首位。它的上遊是英特爾、德州儀器、英飛淩、聯發科等250多家半導體廠家,代理各種基礎與核心元器件;下遊對接原始設備制造商(OEM)、原始設計制造商(ODM)、電子制造服務商(EMS),以及大量中小企業。

簡而言之,大聯大在產業鏈中處於“承上啟下”的位置。為了提升銷售業績,大聯大會把芯片和元器件組合成不同的產品解決方案提供給下遊客戶,還可提供方案設計思路,以及電子商務、倉儲物流等支持。在近年的多次電子產品浪潮中,大聯大都扮演了幕後推手的角色,比如給深圳備受關註的開源創客SeeedStudio(矽遞科技)就是大聯大的客戶之一。

過去6年來,大聯大的業績以每年25%的速度在成長,這得益於其對產業趨勢的準確把握。2009年-2010年,大聯大主要依靠手機產品帶動業務增長。2011年以後,工業領域就成為了大聯大最大的業務增長點。

大聯大把工業、汽車等業務比作長期食用的“米飯”,而MP3、手機等消費電子產品則是“肉”,抱持“吃得著最好,吃不著也沒關系,只要吃上一口就是賺到”的心態。大聯大認為,消費類產品的火爆雖然能一時帶動相關業務,但是市場大起大落的消極影響也很大。

深圳電子圈中也有許多大聯大的客戶,其中不乏山寨機時代的從業者。他們走了這樣一條路徑:最早是紮堆做MP3,風潮過後分道揚鑣,一部分人做MP4、數碼相框,;另一部分人開始做手機,直到2014年下半年,手機銷量才開始大幅下滑。而做MP4、數碼相框的這部分人又分離出來兩撥人,一撥人做手持的GPS導航,另一撥則選擇做上網本,之後又把目光轉向了平板電腦。

如今,IOT(物聯網)成為了下一個浪潮。大聯大又看到了其中的機會:做硬件的人不了解軟件,搞互聯網的人不了解硬件。於是,他們積極與SeeedStudio合作做創客,與騰訊等互聯網公司做硬件的對接,希望在IOT時代,自己能成為一個軟件的通路商或者是雲的通路商。比如,一個客戶的手環要和京東雲連接,大聯大就用自己的芯片和設計方案幫助客戶把手環京東的雲協議接口調通。今後,數以千計的客戶也需要通過大聯大的幫助,令它們和BAT、京東、小米等互聯網公司的雲聯接起來。

大聯大能夠踏準產業變化趨勢,這和其組織架構不無關系。目前,絕大部分的公司還是沿襲這樣一種思路:以銷售驅動來帶領技術,哪里業績好,技術就往哪里走,而大聯大卻很早就分離出一部分人專門負責技術和市場。

在大聯大內部,面對客戶的有三個部門。第一是市場部,專門和上遊原廠打交道。第二是銷售部,主要和下遊客戶打交道。銷售部不針對某個客戶,也不特別針對某個品牌,而是按產品線劃分業務職責,比如一組人負責平板電腦,一組人負責手機,一組人負責可穿戴,一組人負責智能家居等等,他們主要是把代理的芯片組合出最優方案,來與客戶做互動。第三是應用技術部,這個部門的主要職責就是做前瞻性的趨勢判斷,讓公司提早進行儲備。

按照大聯大對《創業家》的描述, IOT芯片最關鍵的配件就是MCU和連接的IC,其實這些都沒有手機芯片複雜。也就是說在物聯網時代,技術的創新並沒那麽多,更多的是如何把已有的東西組合起來,搭配出新的產品、新的生意模式。

根據目前智能硬件微小的出貨增長量,大聯大也無法判斷到底要多久才能真正成為一個成熟的產業。這也是為什麽在大聯大的客戶里面,一些人還在做平板電腦和觸摸屏,一些人在探索IOT,朝著可穿戴方向嘗試,而更多客戶還處在觀望狀態。不過,大聯大把一半內部資源配置在IOT領域。如果浪潮襲來,這家總能最先感知“水溫”的公司,已經做好了準備。

本文為i黑馬版權所有,轉載請註明出處,侵權必究。

【科技】Sleepace:不穿戴也能監測睡眠

來源: http://newshtml.iheima.com/2015/0405/149509.html

黑馬說:可穿戴設備是當下炙手可熱的領域,不過當下的產品大多處於發展初期,產品本身並不十分完善,用戶使用粘性不強,市場空間也不如預想般大。RestOn作為一種無需穿戴的智能硬件,極大提升了使用的便利性,但在拓展用戶人群、積累數據等方面依然面臨同樣的問題,產品的營銷需要重點強化。

文丨 本刊見習記者 周群峰

4年前,住在同一個寢室內的3個“北大學霸”(同為微電子專業,1個碩士、2個博士),創辦了深圳市邁迪加科技發展有限公司,並於2014年7月創立了智能硬件品牌舒派(Sleepace),從此展露了“床上賺錢”的功夫。

3月23日,Sleepace發布了全球首款非穿戴式智能睡眠監測器RestOn。這是一條薄如蟬翼(長88mm、厚2mm)的軟帶。把它鋪在床上,在你酣睡的同時,它就能監測到實時心跳、呼吸、翻身、離床、等信息,並且自動生成睡眠報告和睡眠改善方案。在醫學意義上,RestOn可通過長期的睡眠監測,發現呼吸和心臟疾病的早期征兆,以便進行提早幹預。

Sleepace創始人、CEO黃錦鋒1984年,出生在廣西。他的父母常年在外打工,從小由奶奶帶大。後來,奶奶獨自生活在老家,身體越來越不好,還患上了嚴重的哮喘病。

2011年的一個晚上,正在北大讀研的黃錦鋒給奶奶打電話,打了好久都沒人接。“我急得團團轉,就半夜三更給奶奶的幾個鄰居打‘騷擾電話’,讓他們去看看是否有問題,確定沒事了,我才安心。”

這次事件後,也讓黃錦鋒萌發了一種個想法。“能不能做一個智能設備,讓像我奶奶這樣的人,睡覺的時候也能監測到健康指標,還能讓遠在他鄉的親人隨時了解這些情況,並進行針對性的改善?”

黃錦鋒把這個想法告訴了他的室友——在北大讀博士博的戴鵬。

1983年出生的戴鵬,人很瘦弱,,聽說黃錦鋒要做這樣的產品非常樂意一起幹。

當時,黃錦鋒另一個在北大讀博博士的室友沈勁鵬(1985年出生)在給內蒙古交通廳做一個汽車動態稱重項目——將傳感器埋在公路上,當汽車開過時,無需停車就能稱出車重。沈勁鵬在自己的床墊下面放了一個傳感器傳感器信號經過處理後連接到一臺示波器上。沈勁鵬躺在床上,示波器上就顯示出非常規律的波形,與人的心率和呼吸率波形非常接近。

黃錦鋒很激動,隨即萌生了將這個傳感器用來做生理監測的想法。

畢業前,黃、戴、沈三人和導師吃飯,飯桌上聊到這個創業計劃。“導師很支持我們,鼓勵我們大膽創業。”

2011年2月,Sleepace在深圳成立。黃錦鋒任CEO,負責全面運營;戴鵬任CPO,負責產品設計;沈勁鵬則任CTO,負責產品研發。

當年,他們研發出一款針對嬰幼兒的睡眠監測產品,生產了1000臺,結果一年多的時間里只賣出去30臺左右。2013年,他們又研發出一款中老年人睡眠安全監測器,這次賺得了幾十萬元的利潤。

在Sleepace的起步階段,黃錦鋒透露,“我們的天使投資人——一位前華為高管、有著30多年醫藥行業經驗的專家,以及原來的導師都給團隊在管理和投資上提供了很多指導和支持。”

經過研發思路的調整和不斷打磨、優化,Sleepace的新一代睡眠監測產品RestOn於2014年7月研發成功。而幾乎同一時刻,Sleepace獲得了戈壁創投2000萬元人民幣A輪投資。今年1月,在美國拉斯維加斯舉辦的CES展會上,Sleepace成為唯一一家獲得CES2015年度終極科技創新獎的中國智能硬件企業。

3月23日,RestOn上線京東當天,創業家、京東、聯想與科通芯城等企業的高管齊聚北京中關村黑馬全球路演中心,見證RestOn的國內首發。

“現在市面上有大量手環產品,這些產品主要測量運動數據,睡眠監測僅是輔助,而我們這種非穿戴的產品無須用戶改變睡眠習慣,這是RestOn最獨特的優勢。”戴鵬在發布會上說。

黃錦鋒則表示,RestOn充電一次可以用一個月,數據精度可以達到醫療睡眠監測精度的95%。

“這款產品售價是1099元,今年的銷售目標是10萬臺,預期毛利潤大約在2000萬元。”黃錦鋒告訴記者。

在發布會上,黃錦鋒還提出了“睡眠+”的概念。“睡眠+”是傳統睡眠健康市場在互聯網、物聯網與大數據浪潮下結合而成的新業態。黃錦鋒稱,RestOn將考慮與醫療健康、家居、養老、酒店服務、金融保險和等社會化服務等進行結合。

艾瑞集團研究院院長兼首席分析師曹軍波稱:“如果RestOn這款產品能夠熱銷,那麽它的數據將足夠強大,它的調查將可以顛覆傳統的調研公司,進而可以提供精準的數據服務。”

目前,Sleepace的團隊已有32人,預計今年將擴展到70多人。黃錦鋒表示,“我們需要很多人才,但是從沒刻意挖人,很多精英看中了我們的發展前景,主動加盟了過來。

比如,熊裕輝是Sleepace的CMO,負責海外市場拓展。“他是北大碩士,曾是美國著名骨傳導耳機品牌AfterShokz 的營銷總監,被我們的前景打動,就放棄了美國的工作,加入了我們團隊。再比如,龍亮臻是Sleepace的COO,原來是百度商業廣告產品運營負責人,非常懂互聯網。來我們公司前,他已經收到很多大公司的offer了。我跟他說,你幫我招人吧。聊著聊著,他自己過來了……”

黃錦鋒透露,Sleepace現在有三個最大的問題:人才的需求、人員的管理與組織構架完善,以及銷售渠道的拓展。

今年6月,Sleepace計劃將會發布一款與燈有關的智能睡眠產品,將幫助用戶改善睡眠。“之後,我們將重新改善最早的那款兒童智能睡眠監測器,從哪里跌倒,就從哪里爬起來”,黃錦鋒說。

深圳市邁迪加科技發展有限公司

|

創始人

|

黃錦鋒、戴鵬、沈勁鵬

|

|

成立時間

|

2011年2月

|

|

所在地區

|

深圳

|

|

員工人數

|

32人

|

|

主營業務

|

智能硬件

|

|

融資狀況

|

獲戈壁創投2000萬元人民幣A輪投資

|

本文為i黑馬版權所有,轉載請註明出處,侵權必究。