2015,進入新循環的比亞迪 投資懶人

來源: http://xueqiu.com/1111674617/33234584

2014年,可以算投資者最悲喜交加的一年了。

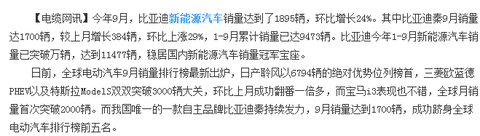

喜的是,新能源政策終於落實了,比亞迪的新能源汽車一騎絕塵,占據半壁江山。秦更是超過了1萬臺的銷量。這個數字是比亞迪過去所有年新能源汽車之和還要多。整個公司新能源車同比增長超過10倍。同時公共交通的優勢剛剛釋放,王總又拋出了8+4戰略,放眼全國乃至全球新能源汽車產業,比亞迪都可謂絕無僅有。

比亞迪秦已經是全球單月銷量第五的新能源汽車,而且現在秦的問題是嚴重的產能不足,而不是銷售問題。明年產能起來後,秦的單月銷量進入全球前三問題不大,接近特斯拉的銷量。要知道秦只是比亞迪的一款車,明年還有唐宋元商,後面還有漢明。

現在完全不用妄自菲薄,明年比亞迪新能源車差不多就可以做到世界銷量第一。

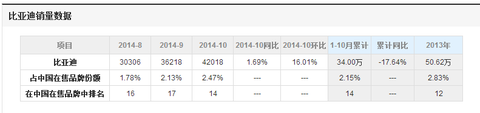

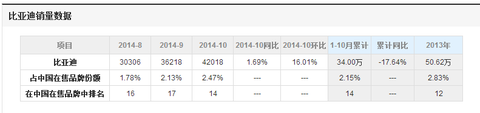

悲的是,燃油車同比大幅下降,1-10月,燃油車銷量累計34萬兩,同比下降17.6%.

公司總利潤在新能源大幅增長,電子表現良好的情況下,並沒有起色,反而較去年同比下降。尤其是三季度,燃油車的銷量,毛利都創了幾年來的新低。

在這樣的背景下,比亞迪的股價也是冰火兩重天,在上半年新能源破冰下一路高歌猛進到今年最高的59。而下半年在燃油車一再拖累下,利潤失望,股價一路下跌到今天的42。

那麽在今天的時間點,如何客觀的看待比亞迪,客觀的分析過去,展望未來才是關鍵。

在今天,我認為比亞迪的2015,是一個的新循環,以及整個集團全面向好的開始。

新能源車:這個無需多言了,簡單說無論是現在火爆的秦,還是即將上市的唐,還是明年的宋元商。在價格,性能,安全,穩定。各方面都是新能源車市場的頂尖者,在明年都會推動比亞迪在新能源私人領域的滾滾向前。

公共交通領域,也是如此訂單的落實只會越來越多。

電子方面也無需太多表述,金屬殼的興起已經是看得見的。無論是華為,還是三星,蘋果,中高端機金屬殼已經是習以為常未來只會更加普及。

燃油車方面:這個是爭議最大的點,也是很多人覺得最不確定的點。多少投資比亞迪的投資者每天對著燃油車銷量惶惶不可終日,擔驚受怕,尤其是今年燃油車大幅下降。

既然要想判斷燃油車的未來,那就必須先知道比亞迪的燃油車是怎麽回事。

比亞迪的燃油車大概分為3個板塊

可以看到兩個特點。

1.看起來車型非常多,其實種類非常貧乏,車型非常的集中。

真正嚴格來說,就是3款車。中型車基本是湊數級別的,在過去沒有2.OTID 的發動機前,國產中級車基本都是湊數。

SUV : S6

緊湊轎車:F3L3速銳等等

F3,L3,速銳等等,雖然在價格上有一定區分,外觀上也有區分,但總的來說就是相互間缺少特點,趨同,基本就是貴和便宜的差別,高級和低級的差別。

而不像大眾能做到高爾夫,和朗逸的差異定位。這不是比亞迪做不到,目前來說國產車都做不到。

小型車:F0

而更不幸的是,綜合銷量2萬多的緊湊轎車,又是這幾年競爭最為激烈,合資品牌下功夫最多的領域,典型的紅海。

2.主力車型太老,過去3年沒有推出跟多品類的車型。

2010年只有一款L3,算是補充車型。

2011年只有S6 是熱賣車。但是從2011-2014,長達三年多缺少跟進。

2012年速銳算是主打。

2013年唯一的一款新車思銳,也不是主力車型。

2014年

G5各方面不錯,代表了比亞迪的工藝水準設計水準。

S7全新的2.0TID 動力總成,代表了比亞迪的全新動力。

可以看到,雖然G5,S7在2014年上市,但放量也要15年了,也就是在2014年絕大多數時間點,比亞迪賣的都是2年,3年,4年前的車型。並且一半以上車型是在一個區間內,同時又是競爭最激烈的地帶。那麽,你又怎麽去要求燃油車今年能有亮點和突破?今年的下降難道不正常嗎?

那麽為什麽造成這樣的局面?是比亞迪管理問題?戰略錯誤?不重視燃油車?

先補充一個常識,汽車的研發周期很長,一般來說一款車從開始到上市銷售。需要4-5年的時間。當然國內速度會快很多,比亞迪現在大概需要2-3年時間。原先不到2年就可以。

也就是說,目前2011-2013年的新車型問題,對應的是比亞迪2010-2012這個階段。這個階段是比亞迪最困難的三年困難期,資金,人力,精力,各方面都是最低點的時期。

所以,看的到今天銷量問題,根源並非是今天,也並非是今天不重視燃油車,而對應的是過去,比亞迪過去在最困難的時期,既要保障新能源車的進度投資,同時要去做燃油車,必然的結果就是燃油車只能適度壓縮。

當然有人會說,你為什麽那個時候不重點做燃油車,現在不就有銷量了嗎?

那麽請問,如果是這樣,現在秦可能都還沒上市,唐更加遙遙無期,難道這是正確的?

比亞迪今年能新能源能有爆發性增長,一方面是政策所致,但更重要的是,比亞迪做好了準備,能在這個時候推出秦,推出領先型戰略性的新能源車。如果你看到政策再去研發投入,臨時抱佛腳,那什麽都晚了(對,我說的就是某一群臨時抱佛腳的車企)

當時的選擇,到今天的影響,只不過燃油車有所下降,利潤少了點,但這麽點錢是問題嗎?王傳福反複的說過,錢沒了不要緊,可以再賺,但時間沒了就買不回來了。很顯然,比亞迪在過去,選擇用錢換時間,得到了戰略性的先機,在此之下,明年新能源放量,賺錢還是問題嗎?如果新能源汽車今年80億,剛剛能對沖燃油車的下滑,那明年做到150-200億能不能帶來利潤?後年300億是不是利潤就來了?如果看到這點,還有必要糾結嗎?要知道現在整個燃油車才200多億的收入。

至於說比亞迪應該放棄燃油車,或者說比亞迪不重視燃油車的,那只能呵呵了,燃油車是老子,DM 是兒子,沒有老子哪來的兒子。DM是燃油車之上的車,車都造不好,談什麽新能源車(沒錯,我說的都是一堆車都造不好,歪瓜裂棗的新能源車)

那麽為什麽明年是比亞迪的新循環?

G5 S7 的推出,代表了2點。

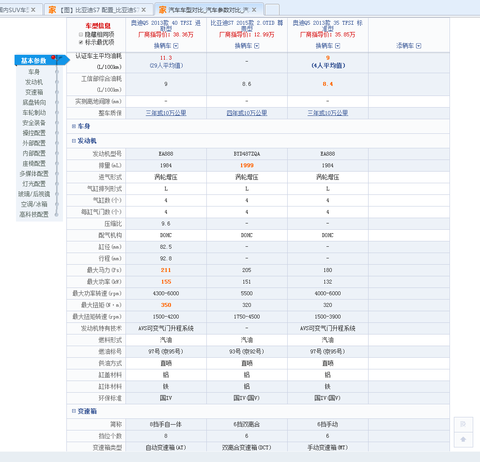

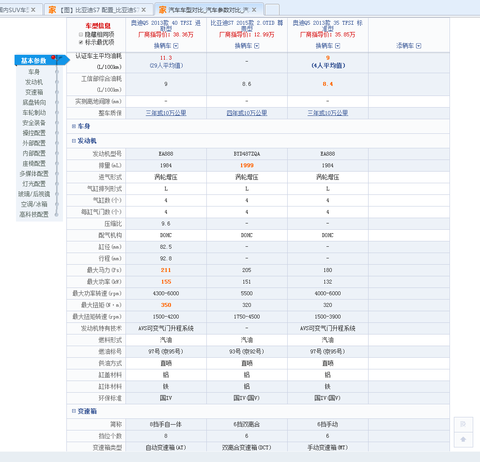

1.比亞迪的動力系統進入全新的領域2.0TID 。

也就不和別人人比了,直接那奧迪Q5 2.0T發動機來比吧。這油耗,扭矩,最大扭矩轉速覆蓋面,最大功率。毫無疑問是國內最好的2.0T發動機。

比亞迪的外觀,內飾,造成,進入了新層次,審美終究是仁者見仁智者見智,你也可以說G5 外觀不好,內飾不行。但只要客觀去看,就能發現G5的外觀,內飾已經有了全新的提升。(可以對比速銳,也可以對比新出的吉利帝豪)

同時對於G5的造車工藝,駕駛性可以看陳震的最新報告,大為贊揚,TID 的水準被認為由於高爾夫。

當然里面也有提到問題,比如內飾硬塑料廉價,但這是問題嗎?

這個級別的車,從大眾,福特,到長城長安,哪家不是硬塑料?

正如馬雲說的,你25塊錢想買勞力士的表,是自己太貪。

《蘿蔔報告》之比亞迪G5—在線播放—優酷網,視頻高清在線觀看

http://v.youku.com/v_show/id_XODI4MDkzNzYw.html …G5:中控改掉了比亞迪原來最大的毛病,按鍵太多,太板正。

速銳:

新帝豪:帝豪這張照片光線打的很好,不過無所謂,這內飾比起來很突出

在此之上。未來比亞迪就可以拉開產品線,產品等級,用戶群體。而不必在糾結於產品換湯不換藥,拉不開價格,定位,全堆在一起自己打自己。

2.更重要的是,在度過三年困難期後,研發,設計的產品,技術,以2014年末為時間點,開始推向市場了。經過2010-2012年三年反思,資金緊張後,各種捉襟見肘(據說當初給思銳的資金才幾千萬)巧婦難為無米之炊。未來推出來的,都是代表新比亞迪的東西。

新的外形,新的車型,新的技術,新的設計,新的工藝(G5就是全新的西安草堂工廠生產的,主線焊接100%機器人自動焊接)

明年的燃油車,除了S7 ,G5的放量以外,還有兩款重要的車型S1 和S3。

為什麽看好S1 和S3。

首先,小型SUV ,和中型SUV 是目前市場上最火的車型,增速快,價格比高,競爭低。

可以看到SUV 前10,基本都是中小型SUV ,

中型代表,H6 途觀 翼虎 CS75

小型代表:H2 IX35 CS35

同時國產SUV 除了哈弗,並沒有非常強勢的車型和品牌,而哈弗價格又偏高。在哈弗以下的價格缺少性價比高,性能好,外觀不錯,質量過硬的產品。

而這片空白潛在需求非常大。15-32名,大量的非常一般的車,都能有5000-1000的銷量。證明需求非常大。(比如眾泰T600,奔騰X80都可以賣到8000臺。)

以比亞迪的水平,價格屠夫,性價比殺手,做出來的車,即使外觀一半(再差能差的過被普遍反映模仿的年代嗎?

![[大笑] [大笑]](http://js.xueqiu.com/images/face/21lol.png)

)能賣到市場平均量沒有懸念吧

其次,比亞迪原來沒有這方面的產品,這兩個是全新領域,全新產品,新的產品,帶來新的增量,不再會出現原來產品打架的情況。(這點哈弗做的很好,中型H6,中小型H2,小型H1,硬派H5,越野H9,高端大型SUV h8 ,長城有他的優點,而且很值得學習,但同時也有他的局限,比亞迪同樣有他的遠大,但也有缺失,客觀看待最重要)產品線拉開,才有利於市場占據,和發揮優勢。

S3的諜照,和S6是完全不同了。就最保守來說吧,按目前S6都可以買1萬輛,S3,S1賣個7000-10000總是可以的,帶來的增量就非常可觀了。要知道,今年全年可能也就是40萬出頭的銷量。

簡單說,在進入新循環正循環後

新設計,新思維,可以強化,優化車的競爭力。

新技術,新工藝可以拉開價格區間和定位

新車型,新產品,可以拉開產品線,產品分布。

三大原因,講促進燃油車從新增長。

出於以上原因,對燃油車,對新能源車,對電子的判斷,新的一年,比亞迪將是一個全面向好的局面。以季度為單位,每個季度都可以給人驚喜。以半年為單位,每半年都會上一個臺階。

對於股價,啰嗦兩句,在從2012年下半年開始投資比亞迪,並且在雪球發言以來,2年多時間里,有三次是讓我感到投資者對比亞迪信心最低迷的。

一次是2012年年底比亞迪在526事件,里昂0.4元唱空報告,被打入低谷。回頭來看,那個就是歷史大底。

一次是2013年年低2014年年初,比亞迪從44元跌倒了35元附近,並且4個月橫盤,事實證明當時就是近2年大底,14年年後很快比亞迪就到了59的歷史新高。

還有一次就是今天,在外圍一陣猛漲的背景下,比亞迪反而下跌。

接下去近期股價會怎麽樣,難以預測,歷史不會簡單重複,但仍然需要以史為鑒。

堅持比亞迪多年的朋友們,一起等待新的元年吧.

三分鐘一盤菜,他的智能炒鍋能否解決懶人吃飯問題?

來源: http://www.iheima.com/project/2015/1216/153276.shtml

導讀 : 外賣O2O到現在為止的規模在1500億左右。傳統餐廳的規模在3萬億,早已成熟了。而在家做飯的規模能達到8萬億,但並未出現很好的服務模式。鄧超瞄準的就是這個8萬億的家庭市場。

i黑馬 田牧 12月16日 報道

即將過去的一年和未來的一年時間里,萬億的O2O餐飲市場被BAT等互聯網大佬玩得不亦樂乎。但真正做菜的傳統餐飲企業們——就像那些沒落的紙媒,默默地寫出好文章卻只能通過朋友圈,才能讓更多人看到一樣——一直是這場互聯網戰爭中的彈藥庫,很重要,但從未被當做真正的玩家。

如今,這些傳統的餐飲企業開始行動了。他們不再甘願做互聯網後面的加號,而是往自己身上添加互聯網。比如北京的連鎖餐飲企業金百萬轉型升級做的U味兒美食智能平臺。

用一口鍋把餐廳搬進自家廚房

“60、70不愛做,80、90不會做。”金百萬董事長、U味兒創始人鄧超說他要解決的是中國家庭在家吃飯的問題。

目前吃飯有三種場景:在餐廳吃,在單位或家里叫外賣吃,以及自己在家做飯吃。鄧超認為,外賣O2O是最近兩年新生的模式,雖然發展速度很快,但到現在為止的規模是在1500億左右。傳統餐廳的規模在3萬億,早已成熟了。而在家做飯的規模能達到8萬億,針對這個場景並未出現很好的服務模式。

鄧超瞄準的就是這個8萬億的家庭市場。看準這個市場的不只鄧超一人,此前已經湧入了許多創業者。以青年菜君為代表的提供半成品菜品的服務模式,以回家吃飯為代表的利用周邊大媽做飯的模式,和以愛大廚為代表的飯店廚師上門做飯的模式。這三種模式是目前針對家庭廚房的主要創業方向。

U味兒做的是第四種模式。

在金百萬恒基中心店的一個包間里,鄧超給i黑馬記者演示了如何三分鐘吃到一盤新出鍋的小炒肉。把分別裝有辣椒、斷生肉、調料的三個塑料包裝袋撕開倒進智能炒鍋之後,蓋上鍋蓋,按下“爆炒”模式,計時3分鐘後,一盤和金百萬菜單上一樣的小炒肉就出鍋了。價格卻比餐廳的定價便宜一半。

至於最為關鍵的口感是否和廚師炒制的相同,i黑馬在試吃之後認為兩者的味道基本一致。

“其實中餐就是兩個核心因素:調味料和溫度的掌握。”和炒菜打交道超過20年的鄧超說。入鍋之前的原料都已經是準成品,菜在後面的中央廚房里經過了切配,肉已經被後廚的員工做了斷生處理,關鍵的調料也被廚師按照標準調好裝到了袋子里。而炒制一道菜所需掌握的時間、火候、溫度等都已經按照標準變為計算機算法放進了智能炒鍋里。

被處理好的準成品放在爐竈上用普通鍋炒也可以,但掌握不了火候炒出來的菜不會好吃。可以自動炒菜的智能炒鍋並不是新鮮事物,但沒有調制好的調料,菜的味道也會差點。

U味兒用一口鍋把金百萬的廚師技術和菜品原料整合到了一起,從而實現智能鍋炒出來的菜和飯店廚師現炒的菜口味保持一致。所以,一口智能炒鍋加上準成菜品,就相當於把金百萬的後廚搬進了自家廚房。

從外賣到智能鍋

鄧超表示,U味兒的競爭對手不是餓了麽、美團等外賣平臺,而是要和生鮮超市搶生意。但U味兒最初的前身,就是送外賣的。

做了二十年餐飲,鄧超認為,限制餐廳掙錢的是時間和空間。時間指的是餐廳一天的工作時間集中在中午、晚上兩個時間段,員工在其他時間是空閑的。空間則是餐廳的面積大小決定了可承載顧客的數量。

所以在2011年移動互聯網開始普及後,鄧超做了一個“百萬在線”的線上餐飲外賣平臺,意在拓展餐廳以外的就餐空間。但做下來發現,外賣的方式雖然突破了空間,但外賣的時間和在餐廳就餐時間是基本重疊的。外賣只是餐廳的一個補充,並不是增量。

做了一年多外賣,鄧超決定轉向做半成品。“我說這個就行了,突破時間和空間了,而且半成品對於餐廳來講,輕車熟路。切東西那是我們的專業。”但仍然沒做起來,鄧超分析原因,“切菜是一個麻煩,你幫我切好了,是幫我解決點事兒,但是這對消費者來講,不是痛點。”運營的數據也顯示,客戶一個月的複購率只有0.9,一個月買一次都不到。

之後鄧超把半成品做成如今的準成品之後,複購率上去了,從0.9上升到2。到今年的3月份,鄧超在摸索了4年,先後投入6000萬之後,才又進一步把準成品延伸到智能炒鍋,終於實現出鍋即食,成為U味兒的前身。

這也讓鄧超覺得,他終於探索出了解決餐廳時間和空間局限的模式。

“傳統的盈利模式餐飲就是服務,我們說把生菜做成熟菜,5毛變成1塊,掙點差價。(有了U味兒之後)現在有生產職能了,我現在定義我們的店長,白天是店長,晚上是廠長。”鄧超說。

以前金百萬的餐廳廚房,過了飯點之後員工都是閑置的狀態。U味兒的外送流程是在飯點前3小時下單,離用戶家最近的金百萬餐廳接單之後,廚師將菜品處理、調料制作好後裝進包裝袋,由第三方配送方送到用戶家里。而廚師制作準成品的這一段時間,正是他們處於空閑的時間段。

金百萬垡頭店是鄧超所說“餐廳變工廠”的典型。在晚上9點餐廳廚房停止向堂客供餐後,他的廚師們開始為附近的好鄰居集中生產8000份便當。工作8小時到早上5點,8000份準成品被送進使用U味兒智能炒菜鍋的好鄰居店里,等待中午和晚上的食客過來現炒現賣。

鄧超測算,一個餐廳的人力浪費至少在20%以上。有了U味兒的模式之後,一個餐廳增加20%的營業額並不需要增加勞動力。“所以這個就完完全全顛覆了餐飲傳統的商業模式了,我老說管理模式求生存,商業模式才求發展。”

目前,U味兒智能炒鍋主要是在金百萬餐廳向前來用餐的顧客推銷。據鄧超透露的運營數據,準成品的複購率達到了月均3.5次,每次客單價為68元。智能炒鍋賣出了1萬臺。

脫離金百萬

因為菜品制作複雜程度的限制,第一代的智能炒鍋只能做金百萬菜單上200多種菜品里的80種菜。如果想吃剩下的100多種菜,還得回到餐廳里。對於龐大的市場和人們的多元口味來說,80種金百萬的菜式是無法吸引更多人把鍋搬進自己廚房的。

在11月21日由U味兒舉辦的中國餐飲O2O高峰論壇上,鄧超正式向外界發布了第二代U味兒美食智能平臺。這意味著,U味兒將不再只為金百萬服務,而是開放給其他餐飲企業,金百萬成為該平臺上的餐飲品牌之一。

“現在我們在北京劃的90個商圈,2到3公里能夠覆蓋10萬人。這一個商圈里面會有兩到三家餐飲企業,提供不同風味的,沒有沖突的(菜品)。我們要打造一個生態圈、雲廚房的概念,對消費者來講,可以調動北京最好的廚房為他家庭服務。”鄧超向i黑馬表示。

作為二十年的餐飲老板,鄧超想抓住這個行業的痛點。U味兒的模式是釋放餐廳的閑置產能,讓一個餐廳突破時間和空間的限制掙到更多的錢。也只有讓更多的連鎖餐飲企業入駐,擴充U味兒局限於金百萬一家的SKU,以滿足更多人的口味。

這也是U味兒的投資人最關心的。潤恩資本執行副總監劉曉東是U味兒即將完成的B輪融資的投資人之一,他向i黑馬表示:“U味兒公司能夠為客戶,為供應商這塊挖掘價值,其實是一個勞動效率的提升,把一些閑置的產能和人工全部利用充分……現在這個企業本身就已經盈利了,我們投資人要考慮的是怎麽來盡快複制,找到更多的朋友。”

所以,在不久前的中國餐飲O2O高峰論壇上,U味兒、黃記煌、西貝蓧面村、海底撈等51家企業,發起成立了中國餐飲O2O產業聯盟。鄧超表示,年後上線的二代U味兒平臺將會有新的餐飲品牌進駐,新研發的智能炒鍋也將可以通過手機APP支持多品牌更多菜式的制作。

黑馬點評

這是一個好的開始,鄧超要想將智能炒鍋變為中國家庭廚房里的標配,困難還在後面。

一,教育市場。就像愛大廚和青年菜君對於家庭廚房是一個新模式一樣,U味兒雖然是通過一口鍋“將餐廳搬到了家里”,但消費者對這一模式的認同和習慣還需要企業不斷地去教育。比如讓消費者從概念上相信,從這口鍋里出來的“小炒肉”和金百萬餐廳廚師現做的“小炒肉”是一樣的。以及讓他們認同,這份18塊錢的小炒肉比自己從超市買來原料做有更多的附加值在里面。

二,是否能夠吸引到足夠多的合作夥伴。雖然鄧超已經在這方面取得了進展,但一個未曾加工過準成品的餐廳在實現這一步就要花費不少時間和成本。在商業模式很易模仿的前提下,只有快速擴充餐廳數量、SKU和服務範圍,才能建立一定的競爭優勢。

三,面臨的競爭。鄧超認為,一餐可口的飯菜出來,鍋不是關鍵,制作成準成品的標準和方法才是核心技術。目前已經有傳統的連鎖餐飲企業在做同樣的事,所以剩下的問題就回到了上面兩點,是否能夠吸引到足夠多的合作夥伴並讓用戶相信。

黑馬檔案

公司:U味兒美食智能平臺

創始人:鄧超

地區:北京

行業:餐飲O2O

融資狀況:已獲3000萬A輪融資,B輪年底完成

打賞

打賞