最近炒瘋了的VR,水面下到底是咋玩的?

來源: http://www.iheima.com/news/2015/1228/153510.shtml

導讀 : 暴風科技CEO馮鑫說:“VR將是下一代互聯網的中心。”

在烏鎮世界互聯網大會上,馬化騰在發言的結尾,向所有人提問:“微信在這五年很成功,未來會有什麽產品顛覆它呢?下一代信息終端會是什麽?”

而在幾天後的北大光華論壇上,暴風科技CEO馮鑫隔空回答:“VR將是下一代互聯網的中心。”就在馮鑫說完這句話的兩天後,騰訊披露了自己一系列VR項目的進展。

2015年,VR徹底火了。

一場有關虛擬現實的狂歡,從國外到國內,迅速蔓延。無論是大型科技公司還是新興創業者,從一級市場到二級市場,都被這個概念所攪動。當產業化的曙光照進這個領域時,水面之下的選手到底怎麽玩的?是否和曾被炒糊的概念一樣,狂歡過後,只留下煙花的幻影?

巨頭競技:暴風之後,大玩家正紛紛入場

在國內的VR領域,暴風科技算得上第一個入場的大玩家。

2014年9月,暴風發布第一款VR頭顯——暴風魔鏡(以下簡稱“魔鏡”),一年時間,魔鏡4次叠代。2015年初,魔鏡從母公司暴風科技拆分出來,獨立運營。馮鑫挖來天天動聽的創始人黃曉傑坐鎮執掌。

魔鏡屬於比較簡單的VR頭顯設備。業內將VR頭顯分為三類:PC端頭顯、移動端頭顯和一體機。PC端頭顯需連接電腦進行觀看,移動頭顯放入手機即可,一體機則具有獨立處理器、輸入和輸出功能,不需要借助任何設備。

總體而言,PC端與移動端頭顯占據主流地位,前者門檻高、體驗好、價格貴,以HTC、Oculus以及索尼為代表;魔鏡屬於移動端頭顯,簡單易用,產品體驗和技術卻較前者有差距。

不過,暴風卻並非用產品打天下。從一開始,它打的就是生態牌:抓先發優勢,用足夠低的門檻切入足夠多的用戶;再利用資本和大公司的優勢,吸引內容開發者入駐,繼而打通整個產業鏈的上下遊,最終形成VR大生態。這可以類比小米生態。

魔鏡兼容多款手機,在硬件的基礎上打造軟件平臺,囊括眾多垂直領域內容,目前主要以視頻和遊戲為主。

“在全新的VR領域,視頻和遊戲最容易見到效果,且是用戶的娛樂剛需,這兩塊是重點布局。”魔鏡CEO黃曉傑告訴i黑馬 。

今年4月,魔鏡獲1000萬美元融資,投資方來自華誼兄弟、天音、愛施德、松禾資本等。從這份名單中,暴風的生態布局可見一斑。

內容方面,魔鏡將借力華誼資源;松禾資本則是與魔鏡共同成立了VR產業基金,進行全產業鏈投資。天音、愛施德是中國最大的手機分銷渠道商,它們的入局預示著線下將成為暴風未來1-2年的重點布局。

黃曉傑告訴i黑馬,擴大用戶量是他明年要幹的最重要的事。

2015年上半年年報顯示,暴風科技業績驟降7成,其主要來自魔鏡的虧損。然而,資本市場卻高歌猛進,一度創下33個漲停板,無不來自VR概念的出世。

馮鑫表示,對於VR,還要再燒10個億。

然後,獨唱行將結束,群演登上舞臺。如今,各路科技大玩家已開始入局VR,樂視、騰訊、百度、以及傳聞中的小米、華為,正紛紛搶灘站位。

大玩家的加入讓平臺之爭變成巨頭間的鬥獸場,小玩家沒資源、沒資金、沒體量,想要在這個戰鬥中分得一杯羹,越來越難了。

好在, VR領域的前景比想象中的還要大。在當下的時間節點,小玩家仍然有著巨大機會,尤其是在火苗已經燒起來的遊戲和視頻市場。

VR遊戲:小創業公司的逆轉之機

“遊戲創業者正迎來史上最大的機會。”方相原,時光機虛擬現實的聯合創始人,如此形容他正在幹的事。

這是一支來自北京大學數字娛樂實驗室的團隊,在虛擬現實領域已經幹了三年。團隊最早是做視頻特效,而後轉為2B的VR影視,當嗅到VR遊戲是新一輪大勢所趨時,團隊開始由2B轉為2C,全心投入VR遊戲的研發。

“手遊幾乎沒有任何機會了,但VR遊戲正是初創團隊進入的好時候。”方相原說到。在他看來,遊戲天生具有VR的屬性,符合早期的落地場景。此外,遊戲資源多,變現快,且早期不用大肆燒錢。

方相原算得上是最早一批進入VR遊戲領域的玩家之一。2014年7月,他已開始涉足其中,2015年3月拿到IDG天使投資,目前正在談A輪。“現在資本寒冬,一般的項目都不好拿錢,但VR遊戲融資情況就好很多,至少你把項目拿出來總有人看。”

除了融資,方相原所體會到的甜頭還遠不止於此。在他看來,由於先發優勢,“研發上至少比別人領先半年,當別人起來時你已經建立壁壘了。”

此外,早期市場紅利明顯。遊戲上線後競品少,即使做得並不完美,也容易露出頭角。遊戲“叮當貓”的創始人李瀚宇對此深有同感。與方相原不同,他是從手遊轉至VR遊戲。

“叮當貓”於今年4月上線,9月拿到天使輪,而彼時,正值資本寒冬。

“手遊已經被騰訊、網易及其他巨頭壟斷,中小型公司做得再完美,也很難突圍。好在VR來了,一旦做好,馬上走紅。”李瀚宇告訴i黑馬,現在很多手遊能養活團隊就不錯了,活得很艱難。

除了資本的助力,VR頭顯廠商也在一定程度上刺激了遊戲開發者的積極性。樂相、3glasses、靈鏡等國內頭顯廠商紛紛拿出百萬量級獎金,鼓勵開發者創作VR遊戲和內容。而等格局穩定,這一紅利也就消失了。

方相原和李瀚宇們急於研發,更重要的原因在於,大部分一線遊戲公司還沒有正式入局。“它們有著穩定的營收,短期內不會為了VR而放棄手遊,目前僅僅做一些嘗試。這與初創團隊砸上全部精力來幹這件事,勁頭是不一樣的。創業者早期拓荒還是很艱難的。”

讓一線遊戲公司遲疑的原因還在於,VR作為一個全新領域,其制作方式和流程與手遊完全不同,除了IP等資源,大小玩家幾乎處在同一起跑線。目前,國內做VR遊戲的公司已超30家,可論起遊戲產品,無一家敢稱其具有一流的體驗感。

“現在是群雄逐鹿,還沒殺出一個帶頭的。什麽時候VR遊戲也出一個‘憤怒的小鳥’或者‘水果忍者’,領頭羊就出來了。”方相原說到。他很認同馮鑫的觀點,半年後,手遊市場會大減,VR遊戲會猛增,3年內將在中國風靡。

對於遊戲市場的增長拐點,李瀚宇預計將出現在2016年年底。“屆時,會有一款月流水過100萬的遊戲出來。而後,大量的開發者會蜂擁而入,將整個市場引爆。”

為了爭當VR遊戲的“瘋狂小鳥”,中小遊戲企業正與時間火熱賽跑。不過,嗅到風聲的大型遊戲公司明年會紛紛加入這場角逐。

作為被現階段同樣看好的影視內容,拓荒也在火熱地進行著。在國內,走在前列的內容公司有追光動畫及蘭亭數字。不過,完全顛覆的鏡頭語言、拍攝、演員及導演都讓他們頭疼,高額的拍攝成本更是增添了入局的難度。什麽時候,當這個領域出現一部“阿凡達”時,新的內容時代也就正式開始了。

房產、旅遊……傳統領域+VR會發生什麽

由於遊戲和影視與VR有著天然的聯系,走在了VR內容兵的最前列,不過在這個新的節點上,傳統領域也並未落後。

在萬國城的一個體驗間,厚重的幕布將光線隔開,屋頂的對角掛著兩個定位器,綠光閃動,地上碩大的主機吱吱響著,正前方的大電視屏幕一分為二,展示著某個客廳前前後後的角落。體驗室中間,一位中年男士戴著頭顯在體驗間來回走動,手柄在空中上下舞動。頭顯上幾條粗線連著主機和電視,電視中的圖畫正是這位中年男士所置身的虛擬客廳。中年男士看不到體驗間的墻和地上的主機,差點撞到。一位年輕的小夥過來耐心引導。

這位小夥正是這個體驗間的創立者,無憂我房的CEO李熠。通過體驗,他向人們展示何為虛擬樣板間。這位中年男士是一家地產公司的開發商,摘下頭顯,他很興奮地詢問著如何簽約。

類似的開發商,李熠平均每天要接待5波,其中不乏坐著飛機專程趕來北京體驗虛擬樣板間的開發商們。

李熠此前一直在房地產領域做職業經理人,27歲時管理的員工已達1000人。由於愛好科技,以及深諳房地產中的種種痛點,去年10月,他從管理崗脫身,創立無憂我房,用VR科技幫助開發商以最快的速度籌集第一批客戶。

“以往開發商在樓盤交付前,往往會修建樣板房,以便用戶提早作出決定。而我們要做的,就是讓開發商把樣板房這個環節也省掉,這樣,可以讓賣房時間提早3-6個月。此外,虛擬樣板間的成本比樣板房低多了。”李熠告訴i黑馬。

據他透露,樣板間的成本大致在幾十到數百萬,而同等情況,虛擬樣板間僅需10-20萬,成本大幅降低。

對於用戶而言,能在一個空間集中體驗不同的戶型和家裝,省時省力。且虛擬樣板間可以隨意定制裝修風格、家具材質、室內配色、尺寸高低等,相比傳統樣板間,有了更多可視化的選擇。

無憂我房今年7月上線新的體驗設備以來,已累計簽約150家開發商,交易額達2億,20個城市完成體驗間的鋪設。“由於硬件不足,不敢簽太多單,簽了也完不成。等明年國外硬件到貨了,就可以大量接單了。”李熠說。

在房產與VR融合的領域,李熠並非獨家。除無憂我房外,還有指揮家、美屋365等企業。不過,打法上各有側重,無憂我房偏開發商,指揮家偏技術,美屋365則偏裝修。

隨著這個細分領域在盈利上的飆升,房產互聯網巨頭也開始蠢蠢欲動。據悉,搜房網、房多多均在布局VR房產。

“無所謂,pk唄,融錢打市場!”李熠笑著說,“這個領域需要更多玩家一起來教育市場。”

除房產外,旅遊、新聞等傳統領域也紛紛采用VR方式解決“身臨其境”的問題。

相比遊戲和影視,傳統領域與VR的結合在技術上難度並不大,但對創業者在相關領域痛點的把握上卻提出更高要求,純互聯網選手很難參與到競爭中。

真火與浮誇,誰才是VR真正的前景?

當一個新天地正在逐漸開啟時,資本總是嗅覺最靈敏的那一個。

松禾資本伍經緯曾說:“2015年的投資環境惡劣,不少VC正在放慢腳步。但對於處於初始階段的VR產業,我們要去擁抱。”他相信隨著硬件的突破,內容的豐富,體驗的優化,未來VR一定會爆發。

英諾天使投資基金李竹雖然並不認同VR未來將替代PC和手機,但他對於這個領域的投資非常看好。李竹從2014年開始關註VR,至今已投資4個項目,包括內容和技術類。

VR的概念從去年火到今年,資本正在越來越多地湧入這個風口。紀源資本、君聯資本、順為資本、紅杉資本、IDG等主流資本紛紛布局VR領域。有關數據現實,在過去一年內,國內VR領域投資總額達5億人民幣。

不僅一級市場如火如荼,二級市場同樣引人註目。據Wind數據顯示,虛擬現實指數自年初以來,已累計漲167.71%,11月份的A股市場尤為生猛。

資本與股價飛漲的背後,卻是不得不面對的產業現狀:產業鏈不完整、硬件產品體驗差、商業模式未成型、市場規模不足……

一些業內觀察人士指出,國內的硬件產品普遍研發時間和技術積澱不夠。國外產品如Oculus、索尼等已進行多年的研發,至今仍未推出消費級產品。而反觀國內,大大小小的硬件顯已有百余家,多數公司研發幾個月就推出產品,大多主打低價位搶用戶搶市場,而在產品打磨上顯得浮躁且急功近利。而產品在眩暈、清晰度及延遲等技術方面的落後直接導致較差的體驗,必然對首批用戶造成傷害,繼而影響到整個虛擬現實產業的發展。

此外,由於行業新、用戶少,無論是硬件還是內容,開發者往往很難得到及時反饋,影響了產品的快速叠代。

還有人才的缺失。由於國外在硬件和內容上開發較早,行業已經培養起來一批相對有經驗的專業人士。而國內由於發力較晚,人才儲備嚴重不足,仍處在最前期的摸索階段。

華泰證券一位研究員指出,國內VR行業中,廠商各行其是,僅操控方式就有遙控器、手柄、體感設備、跑步機、座椅、方向盤、麥克風等,沒有統一的行業標準,局面混亂不堪。而標準的制定在目前短期不可能實現,這就意味著混亂還將持續。

另外,市場上還有不少企業借VR之名,舊瓶換新酒,炒作概念,擡高股票,引得虛火撲向正在混沌中摸索的新行業,而這,將影響整個產業的後續發展。

“VR這個產業還太初期了,就像當年的大哥大時代。”盡管如此,黃曉傑相信,VR將是一個比互聯網大得多的市場。

狂熱之下,虛火盛行,也許更多的VR大小玩家們,應該冷靜下來仔細思考,看清楚了,再篤定前行。

馮唐:被勒腫了的金線

來源: http://www.iheima.com/space/2016/0103/153590.shtml

導讀 : 現在,許多中國名人在跨界的風潮下,勇敢地進軍自己能力無法企及的領域。

我一直寫像FT專欄上那種正襟危坐的深度商業科技評論,號稱“每日一深、大概8點20發”。不少讀者(特別是女粉)總反饋,寫的輕松一點啊、看不太懂啊。好吧,今天臨時啟動八卦模式,說說馮唐譯作下架的熱點。

今年下半年,知名作家馮唐翻譯的泰戈爾名作《飛鳥集》出版,網上對馮唐譯作的質疑聲一直不斷,認為與鄭振鐸先生的譯作沒法比,是誤人子弟!隨著作為在中國輿論擁有特殊低位的《人民日報》刊文指馮譯文“低俗不雅”,達到了一個高潮。

新年前夕的12月28日,浙江文藝出版社宣布:“鑒於本社出版的馮唐譯本《飛鳥集》出版後引起了國內文學界和譯界的極大爭議,我們決定:從即日起在全國各大書店及網絡平臺下架召回該書;此後,我們將組織專家團隊對譯本中的內容進行認真評估審議後再做出後續的決定。”

此舉立即引發軒然大波,大家開始習慣性站隊,一部分人認為網民和官媒綁架輿論、出版社不尊重作者;一部分人則認為根據契約出版社擁有支配權,馮唐作品低俗誤導青少年下架活該。

有道是不怕不識貨,就怕貨比貨。來來來,不黑不粉,請你根據泰戈爾原文比較一下馮唐、鄭振鐸誰翻譯的好?

原文:The world puts off its mask of vastness to its lover. It becomes small as one song, as one kiss of the eternal.

馮唐:大千世界在情人面前解開褲襠/綿長如舌吻/纖細如詩行

鄭振鐸:世界對著它的愛人,把它浩瀚的面具揭下了。它變小了,小如一首歌,小如一回永恒的接吻。

原文:The great earth makes herself hospitable with the help of the grass.

馮唐:有了綠草/大地變得挺騷

鄭振鐸:大地借助於綠草,顯出她自己的殷勤好客

原文:The night kisses the fading day whispering to his ear, “I am death, your mother, I am to give you fresh birth.

馮唐:白日將近/夜晚呢喃/“我是死啊,我是你媽,我會給你新生噠。”

鄭振鐸:夜與逝去的日子接吻,輕輕地在他耳旁說道:“我是死,是你的母親。我就要給你以新的生命。”

白紙黑字,欲辨忘言。看看馮唐這些翻譯,滿篇腫脹,刻意押韻……鄭振鐸先生和馮氏比,一個忠實原文,一個六經註我。一個返璞歸真,一個奇技淫巧。說句難聽的,捍衛馮唐翻譯的人沒啥文化,特別是妹子,你們在我心目中的逼格巨降。

至於李銀河力挺馮唐,那就是一個奇葩。因為李銀河去世的丈夫王小波先生可是師承傑出譯作並且引以為傲啊!順便說一句,在我心中王小波是20世紀中國最偉大的作家和啟蒙者之一,感興趣的朋友可關註後翻我前面文章。以下摘自王小波的文章《我的師承》:

“我終於有了勇氣來談談我在文學上的師承。小時候,有一次我哥哥給我念過查良錚先生譯的《青銅騎士》:

我愛你,彼得興建的大城,

我愛你嚴肅整齊的面容,

涅瓦河的水流多麽莊嚴,

大理石鋪在它的兩岸……

他還告訴我說,這是雍容華貴的英雄體詩,是最好的文字。相比之下,另一位先生譯的《青銅騎士》就不夠好:

我愛你彼得的營造

我愛你莊嚴的外貌……

現在我明白,後一位先生準是東北人,他的譯詩帶有二人轉的調子,和查先生的譯詩相比,高下立判。那一年我十五歲,就懂得了什麽樣的文字才能叫做好……我最終寫出了這些,不是因為我的書已經寫得好了,而是因為不把這個秘密說出來,對現在的年輕人是不公道的。沒有人告訴他們這些,只按名聲來理解文學,就會不知道什麽是壞,什麽是好。”

那麽,什麽叫好的翻譯?有沒有標準?有,而且世所公認一直未變過:信、達、雅。這是嚴複提出的“翻譯三字真經”,信即忠實原文,達即通順流暢,雅即優雅美好。這個標準如此簡潔有力,讓後來人難再論翻譯,真理總是樸素的。

微博上有人說:“我現在越來越喜歡馮唐了,馮唐是真朋克,管你們這些人說什麽,鄭振鐸算個鳥,我只做自己想做的事情,精神高度自給自足。以馮老師的頂級情商,在大眾面前搏點遊刃有余的好名聲簡直太容易了,但他沒有,這令人肅然起敬。”看起來文字華麗,可是不值一駁。因為太扯了,我跟你談翻譯,你跟我談性情?可這就是許多中國人的神邏輯。至於“人民日報批判的我就要支持”,就是為反對而反對,沒意思。

有人熱愛馮唐作品中的荷爾蒙味道,建議他們細讀“醉魚”這段話:“關於馮唐翻譯泰戈爾,拋開審美,不談語言下流與否,準確總該做到吧?傻逼要是覺得自己從心所欲寫詩比泰戈爾都好,那又何必借人家的虛名?所以別吹牛逼自戀啦,還曬英語考試成績,那叫自卑好不?雞巴夠大真不用借根驢的才敢拿出來。嗯。換驢雞巴的黃色小說叫《肉蒲團》,寫淫反淫,比馮老師高級十倍。”李漁這部小說也拿腫脹說事兒,可有著深刻的反思和悲憫,高就高在這里。

現在,許多中國名人在跨界的風潮下,勇敢地進軍自己能力無法企及的領域。王菲都上大導演王家衛的電影了,可演的真不咋樣。章子怡都上春晚唱歌了,可她真是只適合演戲。瞿穎都和賈玲在春晚演小品了,可她就是一模特。是你的,就是你的。不是你的,就不是。

我覺得吧,其實無論啥行業說穿了就一句話:祖師爺賞飯吃!有天分成功特自然,沒天分苦拉吧即看著難受。努力固然勵誌,但天分更重要----要認命。坦率說,作為一個成功的作家,馮唐創造了屬於自己的腫脹體,我個人也非常喜歡他的個別作品(如活著活著就老了),可要論翻譯,馮老師真心還沒到一流段位。

“文學的標準的確很難量化,但是文學的確有一條金線,一部作品達到了就是達到了,沒達到就是沒達到,對於門外人,若隱若現,對於明眼人,一清二楚,洞若觀火。‘文章千古事,得失寸心知’。雖然知道這條金線的人不多,但是還沒死絕。這條金線和銷量沒有直接正相關的關系,在某些時代,甚至負相關,這改變不了這條金線存在的事實。君子可以和而不同,我的這些想法,長時間放在肚子里。”這是馮唐幾年前質疑韓寒小說沒入門時候的話,說的多好啊。

可是,這次面對社會質疑時,他回應了一句話:“歷史和文學史會對此做一個判斷。時間說話,作品說話。”唉,這話聽著真心無力,只能聊以自慰了。其實無論偉人、名人還是一般人,身在局外清清楚楚,凡事擱在自己身上立馬不一樣,立場即真相。

翻譯也有一條金線,到了就是到了,沒到就是沒到。祖師爺賞飯吃,風流瀟灑,輕松寫意。沒那個天賦,力有不逮,吃相難看。何必知其不可而為之?

不要被野心搞的那麽腫脹,勒腫了也到不了那個金線。OVER

版權聲明:

本文作者王冠雄 ,文中所述為作者獨立觀點,不代表i黑馬立場。

再談輕輕走了的楊絳

標少不學無術, 書看得雜, 對甚麼都講不上有研究, 但對吃喝玩樂, 社會事務, 法庭判決, 都勇於講出自己的看法, 雖然淺陋, 卻是率性之言。淡淡然哀悼楊絳離世所寫的

楊絳輕輕的走了 , 也引起爭議, 想起來也覺得有趣。我幾乎可以肯定講, 有些留言是陰魂不散的Maro留下的。我曾經講過要殲滅他, 不讓他留言, 箇中道理只有長期讀者才了解。刪除他的留言並非怕他罵我, 而是不想催化他的病情, 如果他表現正常, 我都會所謂「隻眼開隻眼閉」讓他重投這部落的懷抱, 就當是對一個正在康復的病人扶一把, 寬容讓他過渡。這一篇不是講Maro, 而是借該篇的留言講人性。

那一篇的留言引述不少攻擊錢鍾書及楊絳的講法, 我沒有資格為他們抗辯, 因為我看他們的書及文章是第一手資料, 對他們的為人的認識極其量是二手資料, 有些是一手但只可能講屬自圓其說的東西。真正硏究就要審慎精確, 我沒有這能力。我看《圍城》超過十次, 主要是被錢鍾書的才華所瘋魔, 當然有些人認為過譽了《圍城》的成就, 主要原因是那班搞中西比較文學的學者對錢鍾書的推崇。翻開在書架塵封的《中國現代小說史》( A History of Modern Chinese Fiction)(中譯本), 夏志清評錢鍾書的《圍城》時這樣講:

「圍城」是中國近代文學中最有趣和最用心經營的小說, 可能亦是最偉大的一部。作為諷刺文學, 它令人想起像「儒林外史」那一類的著名中國古典小說; 但它比它們優勝, 因為它有統一的結構和更豐富的喜劇性。和牽涉眾多人物而結構鬆懈的「儒林外史」有別,「圍城」是一篇稱得上是「浪蕩漢」(picaresque hero)的喜劇旅程錄。… 單是中文修養好的人對評價《圍城》就囿於沒有西洋文學根基而充滿障礙, 對於小說中戲謔和幽默的典故大部份都跟不上, 去評論《圍城》根本不自量力。撇開《圍城》不講, 錢鍾書國學鉅著的成就不容置疑。攻擊他的人只針對兩方面, 一, 指責他們出賣朋友; 二, 指責他們翻譯《毛選》。出賣朋友與否, 我無從置喙。翻譯《毛選》我就不得不替他辯護一下, 但這跟楊絳毫無關係, 楊絳不曾參與《毛選》的翻譯。錢鍾書夫婦解放後選擇留下, 明顯是錯誤選擇, 在各式政治運動洗禮下, 除非選擇自殺, 否則總要有生存之道。1950年8月, 錢鍾書奉調進城, 到中共中央毛澤東選集英譯委員會參加翻譯《毛選》, 至1953年底完成, 那時候楊絳在清華教書, 她一面教書, 一面讀書讀小說, 同時翻譯了十六世紀西班牙經典之作Le Vida de Lazarillo de Tormes, 書名譯為《小癩子》。1953年的時候她在翻譯法國小說Gil Blas, 留言的人硬要說她有份譯《毛選》就請拿出證據來。最慘的是把他兩夫婦講成做了傷天害理的事。事實搞錯了, 就算楊絳有份翻譯《毛選》, 又怎樣傷天害理呢? 共產黨指派你做文字工作, 一個文人有能力抗命嗎? 況且毛澤東文選是1949年底至1950初毛澤東訪問蘇聯時史太林建議他篇輯的, 以幫助人們瞭解中國革命的經驗, 如果《毛選》傷天害理, 有份翻譯的也只是錢鍾書, 罪不及孥, 也與楊絳無關。錢鍾書也無份寫中文版, 不是原創者。

楊絳還有個多月才105歲, 活到104歲, 創作及翻譯了不少成功作品, 她離開了, 我只是淡淡哀悼幾句, 她更不好, 也無需在留言大肆評擊。在極權政權下得以殘存, 人性難免有脆弱點, 因抵擋不住煎熬而作出妥協行為, 有小瑕疵也不值深究。有這種閒暇, 我就只會去罵那些日常遇到, 沒有受政治逼害下, 也做出無恥奸險行為的人, 而不是對一個已逝去, 不見得有明顯過失的人, 去作出貶斥之言。錢、楊二老就算性格上有些瑕疵, 以他們的成就相比, 可謂瑕不掩瑜。

大起大落不過兩年,又一個典型中國式遊戲:被「弄殘」了的體育版權

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0303/161643.shtml

大起大落不過兩年,又一個典型中國式遊戲:被「弄殘」了的體育版權

i黑馬

2017-03-03 11:26

015年,為了體育版權,騰訊花費5億美金,體奧動力斥資80億人民幣,PPTV投入2.5億歐元。

轉眼間,這里不僅有了讓人充滿想象的5萬億,還被寄望成“下個千億市值企業”的誕生地。

又一個典型的中國式遊戲,從大起到大落,不過兩年。

隨著樂視體育與亞足聯合同正式終止,這個一度讓西方媒體感到震驚讓業內同行苦不堪言的遊戲,放慢了叠代的腳步,甚至有點兒難以為繼。

看上去,被迫做了旁觀者的新浪體育,反成了贏家。

尷尬的新浪體育

2015年4月,魏江雷做了一個“稀里糊塗”的決定——接手新浪體育。像很多職業經理人的空降救場一樣,他得到了老大曹國偉的信任,面對的是棘手的局面:這個經營了20年的知名體育媒體,舒服的日子很快就要到頭了。

當我們考察魏江雷的出身,就會發現,整個體育圈里,大平臺的領導者幾乎都是職業經理人。萬達體育中國區楊東為,阿里體育張大鐘,聚力傳媒米昕,樂視體育雷振劍(現以創始人身份對外)……這批職業經理人主導著2014年開始的中國體育產業“革命”,影響著行業排位和格局。

魏江雷上任時,新浪體育正消耗著它最後的版權“余額”:半個賽季的NBA和一個賽季的中超。之後,它在“瘋狂的版權”戰場上節節敗退,痛失舊有版權,並最終無緣幾乎所有主流賽事的轉播。

市場風雲變幻。這時候,找上門來的記者藏不住他們的心思:沒什麽比刻畫一個悲壯的企業更能體現一個產業變局的殘酷。

他們開始集中向魏江雷發難:

“你有NBA嗎?”

“沒有。”

“你有中超嗎?”

“沒有。”

“你有西甲嗎?”

“沒有。”

就此傳播的文章標題粗暴、不留情面——“新浪體育大輸家”。

該文發表於魏上任9個月、新浪體育轉型之後。它的確代表了部分人的看法:起碼新浪體育已被拋於主流之外了。

作為國內知名的體育媒體,新浪體育過去如魚得水,魏江雷形容是“躺在互聯網上做了很多年生意”。暴風體育董事長、暴風集團CEO馮鑫直言,新浪體育靠的是“過去的慣性”。拿新浪轉播中超這個事情來說,當年它支付的版權費用不到600萬一年,收進來的錢是2000萬。那會兒沒有天價版權,甚至沒什麽競爭可言。“200人坐辦公室從來不出門,風吹不著,雨淋不著,日曬不著”,單中超這一個IP,一年就能賺1400萬。舒服極了。

突然時代變了。中超1年的價格從600萬漲到13.5億(創業家 &i黑馬 註:13.5億是樂視所出的價格,體奧動力購買時是1年16億),翻了200多倍,遠遠超出了新浪體育對“一個正常商業邏輯”的理解。當它賴以維生的媒體核心內容不再,“躺著賺錢”的日子也隨之遠去了。

酣戰的版權市場,令人震驚的數字一個接著一個曝光,新浪體育幾乎是沈寂的。

2014年底2015年初,暴風公司做體育市場調研,騰訊體育的數據突飛猛進,新浪體育尚占據著最大份額。“新浪居然是第一名。”2017年2月,馮鑫向創業家&i黑馬重提舊事,神情吃驚。

資本主導了體育產業2015年的變革。有人翻身,有人被推下,有人站在浪潮之巔,有人不得不應對尷尬。市場的殘酷,足以顛覆一個企業對用戶忠誠的認知——版權丟失,人走茶涼。

但這並不是中國體育產業那一年的全貌。如果你想知道,不妨去看看當年的資本市場。據懶熊體育統計,2015年全年體育領域發生213起融資,融資規模70.33億元。而據FellowData研究,2013年到2016上半年,體育領域獲投項目數量251個,其中可統計融資事件239起。如果數據為真,說明,絕大多數融資事件都發生在2015年。

人人渴望抓住這個時代性的風口。不僅是那些有想法有野心的“瘋子”,也包括每天朝九晚五的普通人。

魏江雷到新浪體育的第一個禮拜,感受是:人坐不住了。自他接手起,打他手底下出走的員工有幾十人,其中“總監級別的有5個”。起初,他還按照公司的規矩跟一個個“吵著要走”的總監面談,後來幹脆簽字,“面也不見”。

“談了還是要走,擋不住他們。”魏江雷的表情告訴創業家&i黑馬,這批人的出走並沒有給他造成多大困擾——初來乍到的他,跟這些人“談不上什麽交情”。

就像一個甩不掉的影子,新浪體育面臨的尷尬局面,糾纏著它走過了一段長時間的黑暗。

在籃球場上,人們習慣將那些慘遭大力扣籃“羞辱”或被花哨運球“戲耍”的對象視作背景,新浪體育的時運似乎就是如此。

被迫轉型

球迷群體追隨NBA的腳步離開新浪轉投騰訊的過程中,行業格局也在發生劇烈變化。

幕後推手都是名副其實的“大家夥”。華人文化旗下體奧動力以5年80億元的價格拿下中超版權,被視為中國體育產業資本洶湧的標誌性事件。此外,萬達集團、樂視、騰訊、阿里以及蘇寧均開展了一連串的戰略布局。

無一不是財大氣粗。2016年5月,懶熊體育特意安排來自萬達、樂視、阿里、騰訊、華人文化的5位高管同臺論戰,並譽之為中國體育產業的“春秋五霸”。懶熊時稱,格局已初步顯現,跑馬圈地的時代,巨頭即主宰。

那一撥傳奇故事,自始至終沒有一個屬於新浪體育。

2015年底,曹國偉找到魏江雷,說,給你10億,你打算做什麽。“做賽事。”魏很篤定。緊接著,新浪體育獨立,正式宣布從體育媒體平臺向體育公司轉型。有點要“革自己的命”的意味。

對於這樣一家媒體業務起家的平臺,媒體是它的核心板塊,承擔著主要的收入任務。轉型做賽事,是個苦累的差事不說,沒有底子,也沒有相應的班子。

魏回憶,在新浪高管會上,當他提出要辦三人制籃球賽事、打造自有版權的時候,在場的人面無表情。沒人反對,也沒人相信這事兒有多大價值。曹國偉私底下找他確認,你真要做這個啊?嗯。斬釘截鐵。

倘若你在大公司呆過,就會明白搞內部“改革”,阻力多麽大。第一年,籃球比賽做得不怎麽如意。魏想找個自家的體育記者幫忙報道,沒一個人願意去,普遍的反應是:你這個有人看麽?

2016年,第二季的賽事質量提升明顯。在魏江雷多番“哀求”下,主編總算指派了一個記者,跟他去了現場。新浪高級副總裁、新浪體育總經理魏江雷陪著記者,邊看邊給他講解,“說了3個多小時”。記者回去寫了篇文章,不錯,魏覺得得到了認可。

在後來的一次內部會上,魏江雷再次講起這個三人制籃球賽事,整個會議室的困倦和沈悶不見了。有那麽點意思了。

2015年9月,中超簽出5年80億合同的消息不脛而走。中超談判之前魏江雷自己也做了一個估價,認為中超的市場價值“20億到頭了,但肯定有人擡到40億”。最終結果讓他大跌眼鏡。

他說他用上了自己所有的智慧才能,加上新浪體育未來的夢想,依然沒能追上版權價格擡升的速度。

也是在那個時候,新浪體育徹底告別了版權競購。

中超聯賽版權5年80億的消息一出,西班牙權威媒體《馬卡報》評論,中超價格從最樂觀的預測5.5億歐元到令人吃驚的11.25億歐元,實現了“重大飛躍”。

2016年底,魏江雷受邀參加一個行業峰會,此時已距新浪體育脫離版權爭奪有一年時間。會後依然有記者追問版權的事。魏講了一個段子:

你們看過蠟筆小新嗎?媽媽說今天吃火鍋,讓蠟筆小新去買點白菜、豆腐。小新進了店門,問:“老板,有豆腐嗎?”“沒有。”“有白菜嗎?”“沒有。”“什麽都沒有開什麽店?”“我們是魚店。”老板說。

在場的人笑成一片。

標桿

在新浪體育的“沈寂期”,樂視體育可謂風生水起。

2016年,27億元買下2年中超獨家版權的樂視體育,最先沖到了行業排頭兵的位置。它對賽事版權的渴望以及擁有版權的數量,均超乎想象。媒體報道顯示,樂視體育擁有的賽事版權數量超過310項(有說法稱超過400項),每年的賽事多達16000場,其中72%是獨家版權。

2016年4月,樂視體育又以一筆80億元的融資、高達215億的估值(雷振劍後來向創業家&i黑馬透露,實際融資額為83億,投後估值218億),再次宣告了自己的地位。

相比魏江雷,雷振劍要幸運得多。從參與樂視體育頻道創建到樂視體育公司獨立,雷振劍在樂視完成了他從職業經理人到一家獨立公司掌門人的蛻變。

2014年初,樂視集團的戰略會上,賈躍亭決定分拆樂視體育頻道,獨立公司,作為樂視網總編輯、體育頻道創建者的雷振劍自然擔起了重擔。

“坦率地說,”雷振劍在2016年5月份接受創業家&i黑馬采訪時說,“那個時候我本人也不具備CEO的能力。”

理解雷振劍的成長史,也是理解樂視體育的關鍵。過去,雷振劍一直是職業經理人,主要履歷基本集中在音樂、娛樂,體育經驗並不多,而且完全沒有創業經驗。就像他自己所說的,在樂視體育,他的身份不知不覺發生著變化。

“當你意識到自己是一個創業者時,每一天都會發現自己的短板,而且CEO的瓶頸很容易成為一家公司的瓶頸。”雷稱這種挑戰吸引著他也敲打著他。

實際上,賈躍亭才是樂視體育真正的創始人,雷算是聯合創始人。但是,如果說賈把樂視體育構想出來了,把它做出來的是雷。

賈躍亭在業界引起的爭議眾所周知,而就在風浪最大、賈身處國外的2014年下半年,雷振劍不但沒受影響,而且依然全力以赴,融資、找人、推業務,完成了樂視體育的0到1。

雷振劍從小就是一個超級球迷,高中時的夢想是當一名體育記者。大學畢業後,雷振劍加入新浪,又與體育擦肩而過。

2012年5月,當他聽賈躍亭說想創立體育頻道的時候,內心被點燃了。他全情投入,推動樂視體育頻道次年即成為整個樂視業務體系里成長最快的業務。

2014年3月22日,樂視體育公司成立,雷振劍隨即辭掉了樂視上市公司的所有職位,專註體育事業。圍繞著平臺、內容、終端、應用的大樂視基礎模型,雷振劍賭中國體育的“明天”,也賭上了自己的未來。

“我不認為目前產業里有任何一家互聯網公司拆出去能有樂視體育這樣的發展速度。”2016年5月,樂視體育宣布拿到B輪80億融資後,雷振劍告訴創業家&i黑馬。

彼時的樂視體育已經成為了體育產業里的標桿和巨無霸。它不僅是一個估值215億的大家夥,同時管理團隊也異常夢幻——原搜狐頻道總監金航、原奧美集團體育營銷總監強煒、央視名嘴劉建宏、80後連續創業者李大龍、原新浪體育頻道合作總監於航,分別於2014年4月、5月、8月、10月、11月入職樂視體育。

這背後有雷振劍所效的“犬馬之力”,當然,賈躍亭推行的一套團隊激勵機制也是關鍵。

雷告訴創業家&i黑馬,在大的樂視控股生態體系里,賈躍亭擁有“一般中國民營企業家沒有的魄力”——拿出50%的股權分給員工。同樣,樂視體育也推行合夥人機制,團隊的股權比例達到30%,而通常,這一比例“能有15%就不錯了”。

贏

至今,魏江雷依然覺得自己進入體育圈是陰錯陽差。相較服務了24年的IT業,體育圈給他更多的神秘感:最初可能源於激動、好奇或者對未知的敬畏,但更多是困惑和不解。

“體育這麽古老的行業,”魏說,“過去30多年都沒怎麽動的行業,它的轉變和發展應該有一個循序漸進的過程,你不能用力過猛。”

魏江雷熱愛跑步,他覺得產業的發展就像跑步一樣,理應循序漸進。

2000年前後,魏江雷從惠普中國調到位於加利福尼亞庫比蒂諾的惠普總部,負責全球銷售和市場管理。從那時起他開始跑步,從走開始,後來連走帶跑。到能夠一口氣跑完一個完整10公里時,已經是幾年以後。

他的第一個全程馬拉松,是在他跑步11年之後的2012年。

“其實對一個產業來講也是一樣,你說你今天出去大幹特幹有沒有可能成功?有,機會非常小。”魏江雷對創業家&i黑馬說。

在他看來,只有當跑步成為一個人的習慣而不是為了去占領封面,才不會有很多違背自然邏輯的事。“跑步也好,投資也好,做企業也好,經營體育產業也是一樣。”

前央視體育頻道主持人、北半球傳媒創始人王濤,第一次聽到“80億”這個數字的時候頗為震驚。

“對於觀眾來說,或者對於市場價值來說,中超並不值這麽多錢。” 作為一個資深足球迷、足球解說,王濤對創業家&i黑馬說。“但你仔細想想,樂視體育27億買中超版權,這個故事幫它完成了一筆80億的融資。”

王濤稱此為“資本市場上的成功”。

魏江雷更喜歡把這叫做“掛羊頭賣龍肉”。他曾做過計算,過去新浪體育轉播中超一年的版權費用是600萬,營收2000萬。若按13.5億的價格,營收得翻幾十倍才能保證不虧,更別提盈利。“任何一家企業如果花費如此之高的價格購買這個版權,首先它做的不是生意,而是去講故事。”

加盟新浪前,魏江雷在聯想度過了他職業生涯的八年時間。這家嚴格講究毛利和凈利的公司至今影響著魏江雷對“生意”的理解。他告訴創業家&i黑馬,聯想做任何生意都嚴格講究商業邏輯。“毛利要求做到12%,所有運營成本加起來不能超過10%,最後保證1%到1.7%的凈利。”

“聯想這樣的企業絕對不會做蒙眼狂奔的事。”魏補充說。

有關樂視體育的負面傳聞,從去年底今年初接連傳來。核心是對其資金鏈的拷問。

據媒體報道,2017年元旦前後,新英體育曾聲稱要掐斷樂視體育的英超轉播信號,緣由是樂視體育拖欠款項。最終該事件以樂視體育付款告終。當時到處流傳的“業內分析”稱,樂視體育面臨的最大困擾就是資金壓力。

2017年2月21日,懶熊體育與多家門戶傳出消息,樂視體育總裁張誌勇和COO於航確認離職,“張誌勇已辦完手續,於航正交接工作”。

因欠款亞足聯終止與樂視體育合作的消息也緊隨其後,界面新聞撰文稱:“顯然,目前的資金壓力說明,80億資金(樂視體育B輪融資)快燒完了。”懶熊體育則評論,“這家危機四伏的互聯網公司正式告別那個瘋狂的時代,進一步走向戰略收縮。”

2月21日當天,王濤轉發懶熊體育關於樂視體育總裁和COO離職的報道,配文:變天,所以只夠買版權的模式是走不通的。

2017年2月,魏江雷向創業家&i黑馬給過度瘋狂的中國體育市場畫像:

所有人都蒙眼狂奔的時候,就是一個人倒了絆倒後面所有人。

新玩家

2014年10月20日,一條索引號為000014349/2014-00123的文件(46號文)被掛上中央人民政府網站,業內歡呼中國體育產業的“春風來了”。

並不是所有人第一時刻就意識到這股風後來會刮得如此劇烈。

馮鑫是後進場的一個,晚於前面的玩家一年有余。2016年6月,暴風宣布成立體育公司,正式向互聯網體育領域進軍。此時,主流版權資源已被瓜分殆盡,留給馮鑫的選擇不多。

暴風體育以收購國際體育媒體服務公司MP&Silva(業務覆蓋全球200多個國家和地區,擅長全球頂級賽事運營)65%的股份開場。馮鑫表示,“這是進入體育領域的最後一張入場券”。

事實上,瘋狂的版權市場已經不再適合新進玩家。後來者能做的,只剩在上遊版權之外,挖掘或者重新開辟一塊市場。

馮鑫在接受創業家&i黑馬采訪時表示,在暴風體育的邏輯里,版權資源重要但不必要,“我們也要,但不強烈。”

2015年8月份之前,馮鑫並沒有特意關註過體育行業。當樂視體育橫刀立馬,馮鑫才被吸引,那時的“IP已經被炒得完全沒邊了”。

他不得不避開版權戰場,最終瞄準了做“體育頭條”。馮的想法很簡單:第一,以今日頭條的模型為學習對象;第二,垂直體育領域,滿足深度需求;第三,堅信一定會有一款日活在500萬量級、至少覆蓋5000萬用戶(在2015年暴風的調研中,市面上熱門的體育APP日活僅在百萬級)的體育APP出現。

馮鑫賭的是,今日頭條里的“體育”子頻道,也能拆出來做成一個單獨的“今日頭條”。

“體育有那麽多頻道,”馮鑫告訴創業家&i黑馬,“當三級頻道很多,又很重要,你(指今日頭條)根本走不動。”他認為頭條視頻的獨立就是一個很好的例證。

資料顯示,今日頭條2016年前三季度的收入達60億元,增長超過300%。另據創業家&i黑馬了解,頭條去年全年收入超過80億元,提出廣告營收的第一年,即逼近百億的收入目標。毋庸置疑,馮鑫學習今日頭條,不僅是因為這一家企業的成功,還因為他看到了信息流廣告的潛力。

接盤

去年7月底,在一則關於新浪籃球黃金聯賽的報道下面,一位來自浙江杭州的網友留言:新浪也涉足籃球賽事了?

有些後知後覺。20天前,CCTV-5出動高清轉播車、衛星車共9個機位,對新浪籃球黃金聯賽總決賽進行了全程直播,時長80分鐘。

魏江雷稱,當天央視體育頻道,新浪的黃金聯賽是除午間、晚間兩檔體育新聞外,收視最高的節目,超過了排在第四名的斯坦科維奇杯國家隊的比賽。

這項賽事吸引了聯想、天速地板、朗威視訊等多家的贊助合作,其中三站分區賽和總決賽獲得了聯想ZUK手機千萬元級冠名。魏江雷稱盈虧基本持平。

這一切都令他異常興奮。不僅因為這是央視歷史上首次直播國內民間主辦的三人制籃球賽事,還因為他終於證明了當初執意要組織自有賽事的價值。

魏江雷透露,2016年黃金聯賽總決賽的獎金池到了60萬元,冠軍隊伍分得48萬,“(4個人)稅前每人12萬”。這一賽季的參賽隊伍里,不乏CBA註冊球員、前CBA球員,以及專程飛來參賽的美國NCAA運動員。

“2017年我們賽事的總獎金有200萬,”魏江雷告訴創業家&i黑馬,“冠軍的獎金將有88萬。”

這在賽事籌備之初,完全不可想象。

2015年9月,當一個小部隊開始行動,正式執行那個代號“新浪3X3籃球黃金聯賽”的不起眼任務,奔赴一個個城市去做賽事落地的時候,中國體育產業經歷了它的熱血、瘋狂、寒冬、挫折和思考。它依舊被視為朝陽產業,只是其中的人和企業都在反思,調整步伐,並放慢速度。

魏江雷微妙地捕捉到了這種變化,隨後2名離職總監的主動歸隊,讓他更加確信,中國體育產業的發展正在回歸理性。

1991年到2015年,魏江雷作為IT從業者,見證了一個時代英雄企業的崛起和一個又一個失敗。在他的理解中,偉大企業的核心是自主知識產權。做生意的公司永遠不能變成偉大的公司。

2017年2月最後一天,樂視體育發表聲明,宣布與亞足聯合同正式終止,公布了補償會員損失熱線,並“祝福所有的探索者”。

體奧動力接盤。

此前不久,魏江雷在新浪總部他個人的辦公室內接受創業家&i黑馬專訪。我們問:過去一段時間體育產業有點泡沫?

他反問道:“是有點嗎?”

他並不看好其時尚未傳出接盤消息的體奧動力。

[本文作者i黑馬,i黑馬原創。如需轉載請聯系微信公眾號(ID:iheima)授權,未經授權,轉載必究。]

體育

贊(...)

分享到:

久違了的幸福感

(幕開)

(夜)

(偌大的房間中,有一張大圓床。)

(床上有一雙男女,赤身露體,正在盤腸大戰。)

(女子以69姿態伏在男人的身上。)

(男子將頭埋在女子雙腿之間,舌功盡開。)

女:(呻吟)啊~啊!甜心,你好厲害啊!我...我就要高潮了!

男:(淫笑)我的鬍鬚是不是像貓鬚一樣,弄得你很癢呢?

女:(呻吟)還...還有,這睡房這樣大...甜心,告訴我,你以前的官邸,是不是比現在這屋子更大呢?聽說那位接任你那位叔叔,只係住幾個月,都大興土木搞維修呢!

男:(得意地)嘿嘿,現在我挾民意令小明,又有跨黨派支持,一旦登基,皇宮都有得你住呀!(唱)

「大地在我腳下

國計掌於手中

哪個再敢多說話?

夷平六國是誰?

哪個統一稱霸?!

誰人戰績高過孤家?!」

VIDEO 閱讀更多 »

【宏觀】“擼起袖子加油幹”是否將喚起久違了的政府投資沖動?

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=12141&summary=

【宏觀】“擼起袖子加油幹”是否將喚起久違了的政府投資沖動?

隨

一、基建投資熱潮再現?

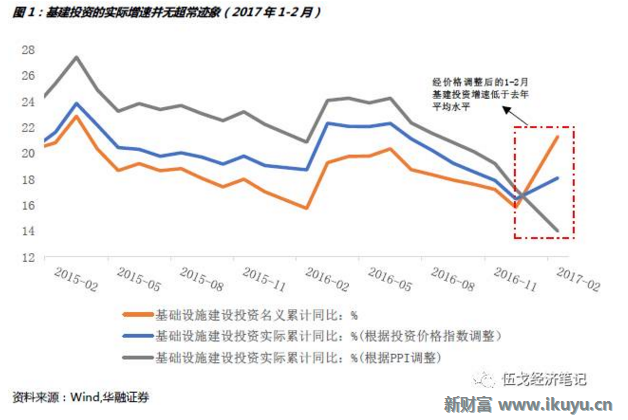

今年1-2月的基建投資累計同比增速從去年底15.7%躍升至21.27%,這激發了市場對於基建加碼發力的樂觀情緒。值得一提的是,上述增速是包含價格因素的名義值。但今年以來的價格因素不可忽視,無論是PPI還是固定資產投資價格指數都顯著高於去年。剔除價格因素後我們會發現(圖1),今年以來基建投資的實際增速低於去年的平均水平,尤其是通過PPI調整後的實際值則更低。而且從歷史來看,基建投資增速在年初往往都有階段性擡升的季節規律,目前的基建投資或暫未出現明顯超常規加速的趨勢。

二、基建投資會超預期嗎?

1.挖掘機銷售火爆意味著基建超預期?

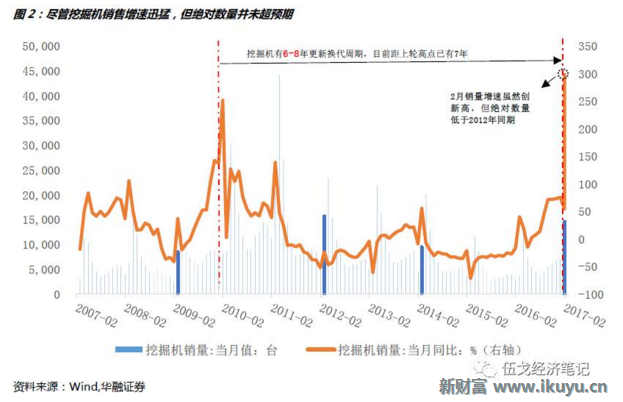

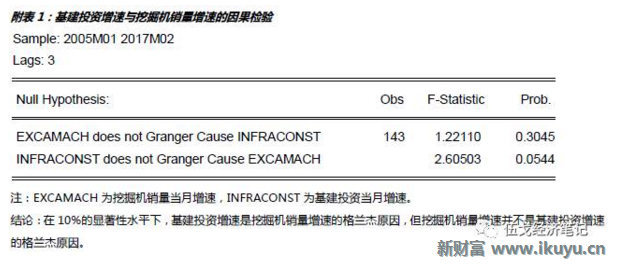

挖掘機是與固定資產投資緊密相關的工程機械,去年年底以來其銷量增速一路走高,引發了市場的諸多關註。特別地,冬季(尤其是春節前後)往往是工程項目開工的傳統淡季,但今年2月份挖掘機銷量同比增速竟創下了298%的歷史新高。不少人認為,挖掘機銷售火爆的背後是基建超預期發力,甚至是新經濟周期開啟的重要“晴雨表”。但我們研究發現,以挖掘機的銷量增速來簡單推斷基建投資加碼發力的觀點是值得商榷的。

一方面,雖然今年1-2月挖掘機銷售的同比增速很高,但其絕對數量並沒有暴漲。 為了排除春節因素的幹擾,我們可選取春節發生在1月的類似年份進行比較,今年挖掘機的銷量並未超過2012年同期(圖2)。更重要的是,由於挖掘機一般有6-8年的壽命周期,2016年底-2017年正好處於此臨界點,其銷售增長與自身更新換代周期的需求密不可分。

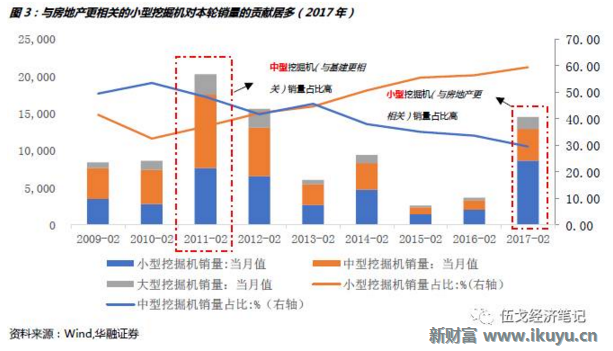

另一方面,從挖掘機銷售的細分類型來看,今年以來小型挖掘機貢獻了此輪大部分的銷量,這與2010-2011年銷量高峰時期中型挖掘機貢獻居多的情形明顯不同(圖3)。由於中型挖掘機與基建更為相關,而小型挖掘機與房地產等需求更為相關,我們有理由推斷,這輪以小型挖掘機為主體的銷售上漲並不能充分說明基建超預期發力。 此外,根據格蘭傑因果檢驗我們進一步發現(請見附件),基建投資上升是挖掘機銷售增加的原因,而不是相反。對於基建投資而言,挖掘機銷售並非其前瞻性指標,沒有預示意義。

2.PPP加速落地意味著基建超預期?

2016年第四季度以來,PPP項目落地加速,各界對其積極意義及發展前景寄予厚望。例如,市場上對於2017年PPP落地投資規模的預測值從2萬億左右一路調升,甚至出現6萬億的預測值。那麽近期PPP加速落地是否意味著基建增速會持續加碼發力?答案似並不那麽樂觀:

一方面,後期PPP項目落地加快的潛力有限。 具體來說:一是從新增落地項目來看,從PPP項目發起到落地一般需要13個月左右的時間,而項目發起投資額已於去年1月達到頂峰,其滯後效應將使得落地投資額或在今年1季度後呈現下滑趨勢 (圖4);二是從存量落地項目來看,前期落地項目中52%都是優質項目(國家級、省級、市級示範項目),而目前尚處於識別階段的項目中92%都是非優質項目,其未來推進落地的難度明顯增大。 此外,隨著近期《政府和社會資本合作(PPP)咨詢機構庫管理暫行辦法》出臺、PPP管理條例等立法提上日程,或預示著PPP項目的質量把控和風險管理趨嚴,這將在一定程度上抑制余留項目的落地進程。

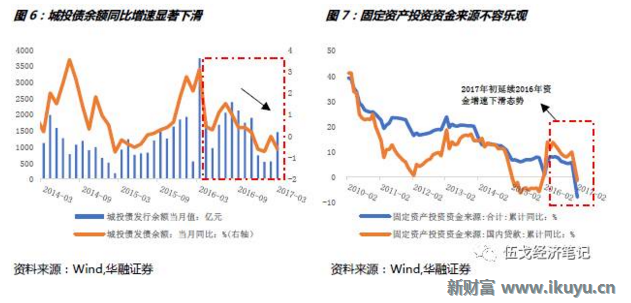

另一方面,即使後期PPP項目落地有所加快,也並不必然意味著基建投資增速提升。 2016年下半年PPP項目落地率雖然不斷提升,但基建投資增速卻不斷下滑(圖5)。事實上,PPP只是基建融資的諸多方式之一,是對傳統的城投債、地方債、銀行貸款等融資方式的補充,其產生和發展客觀上是在其它融資渠道受限下的一種替代。 具體地,隨著43號文和新《預算法》的出臺,地方融資的渠道逐漸受到限制,城投債余額增速從2016年底至今不斷下滑(圖6)。歷史數據表明,基建投資與固定資產投資的資金來源增速高度同步。從固定資產投資資金來源看,其同比增速從2016年始一路走低(圖7),相應地,基建投資資金整體的到位情況也並不樂觀。此外,PPP的社會資本參與主體目前仍以國企為主,最終資金來源其實與銀行信貸緊密相關,過度依靠PPP來支撐基建增長並不現實。

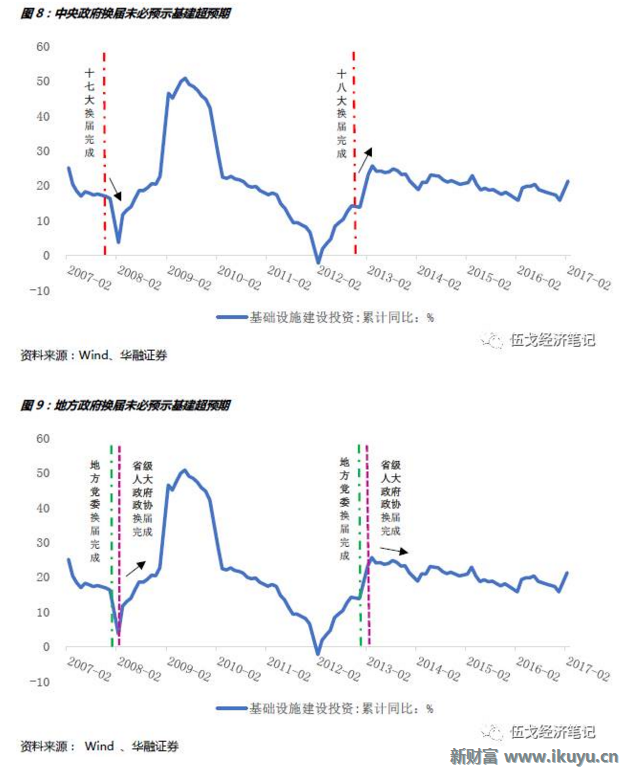

3.政府換屆意味著基建超預期?

隨著今年地方政府換屆拉開序幕,十九大近在咫尺,加之雄安新區規劃橫空出世,市場上不少觀點認為,政府投資沖動興起將助力基建投資加碼。然而通過觀察歷史數據,我們發現基建投資加碼與歷次中央政府換屆的關聯性似並不顯著(圖8),地方政府換屆也是如此(圖9)。政治周期對於基建投資的影響仍存在較大的不確定性,中央及地方政府換屆未必預示著基建投資超預期。

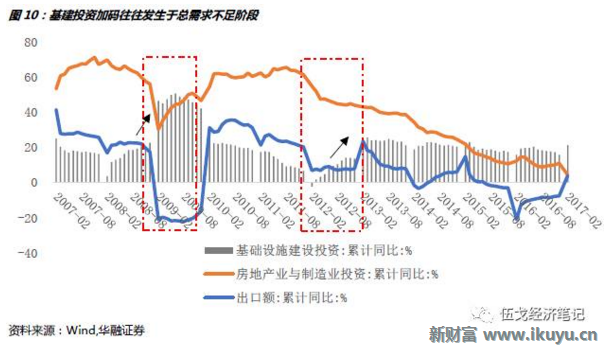

三、基建投資何時會加碼?

作為熨平經濟周期波動的財政政策手段,基建投資加碼發力往往都發生在內需或外需嚴重不足的時期,這也是凱恩斯主義的核心要義。 從歷史來看,例如,2008年次貸危機時外需受到嚴重沖擊,我國出口同比增速半年內從22%急劇下挫至-22%,與此同時內需方面的制造業與房地產投資增速也面臨下滑壓力。對此,4萬億投資刺激政策出爐,基建投資迅速發力以穩增長。又例如,在2012年初,由於房地產投資與制造業投資雙雙大幅下滑,基建再次發揮逆周期調整作用(圖10)。當前,全球外需呈現回暖態勢,我國房地產投資等內需仍然相對穩定,全年完成6.5%增長目標暫無大礙。在這樣的現實背景下,短期內通過基建投資加碼來彌補總需求缺口的必要性似並不明顯。

展望未來,隨著PPI逐步回落並結合基數效應,基建投資同比增速短期內有望穩中趨降。 但考慮到房地產調控趨嚴,房地產投資拐點或將來臨,在經濟下行壓力加大時基建投資發力仍是可以期待的。盡管如此,基建投資效率及其政府債務負擔更值得關註。 從2017年全年來看,我們初步預計,基建投資增速為16.9%-18.7%,基建投資規模約18萬億左右(詳見伍戈等,2017)。

四、結論與啟示

一是 剔除價格因素後我們發現,今年以來基建投資的實際增速低於去年的平均水平,尤其是通過PPI調整後的實際值則更低。而且從歷史數據來看,基建投資增速在年初往往都有階段性擡升的季節規律,目前的基建投資暫未出現明顯超常規加速的跡象。

二是 當前關於基建是否發力的爭議集中於挖掘機、PPP和政治周期等方面。挖掘機方面,刨除更新換代因素其絕對銷量並未超預期,且這輪銷售上漲是以小型挖掘機為主(並非主要用於基建)。PPP方面,未來投資項目的落地加速潛力有限,過度依靠其支撐基建增長並不現實。此外,政治周期對於基建的影響仍存較大不確定性,政府換屆未必預示基建超預期。

三是 作為熨平經濟周期波動的財政政策手段,基建投資發力往往發生在內外需不足時期。當前我國通過基建加碼來彌補總需求缺口的必要性並不明顯。展望未來,隨著PPI回落,基建投資短期內有望穩中趨降。但房地產投資拐點終將來臨,在經濟下行壓力加大時,基建投資積極發力仍是可以期待的。盡管如此,基建投資效率及其政府債務負擔更值得關註。

參考文獻:

伍戈、謝潔玉:《凱恩斯主義的現實邊界》,FT中文網,2016年6月14日。

伍戈、孫珍珍、李光永、林淵:《基建投資與政府債務》,《伍戈經濟筆記》,2017年3月3日。

李斌、伍戈:《信用創造、貨幣供求與經濟結構》,中國金融出版社,2014年。

(完)

股市有風險,投資需謹慎。本文僅供受眾參考,不代表任何投資建議,任何參考本文所作的投資決策皆為受眾自行獨立作出,造成的經濟、財務或其他風險均由受眾自擔。

【宏觀】“擼起袖子加油幹”是否將喚起久違了的政府投資沖動?

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=12141&summary=

【宏觀】“擼起袖子加油幹”是否將喚起久違了的政府投資沖動?

隨

一、基建投資熱潮再現?

今年1-2月的基建投資累計同比增速從去年底15.7%躍升至21.27%,這激發了市場對於基建加碼發力的樂觀情緒。值得一提的是,上述增速是包含價格因素的名義值。但今年以來的價格因素不可忽視,無論是PPI還是固定資產投資價格指數都顯著高於去年。剔除價格因素後我們會發現(圖1),今年以來基建投資的實際增速低於去年的平均水平,尤其是通過PPI調整後的實際值則更低。而且從歷史來看,基建投資增速在年初往往都有階段性擡升的季節規律,目前的基建投資或暫未出現明顯超常規加速的趨勢。

二、基建投資會超預期嗎?

1.挖掘機銷售火爆意味著基建超預期?

挖掘機是與固定資產投資緊密相關的工程機械,去年年底以來其銷量增速一路走高,引發了市場的諸多關註。特別地,冬季(尤其是春節前後)往往是工程項目開工的傳統淡季,但今年2月份挖掘機銷量同比增速竟創下了298%的歷史新高。不少人認為,挖掘機銷售火爆的背後是基建超預期發力,甚至是新經濟周期開啟的重要“晴雨表”。但我們研究發現,以挖掘機的銷量增速來簡單推斷基建投資加碼發力的觀點是值得商榷的。

一方面,雖然今年1-2月挖掘機銷售的同比增速很高,但其絕對數量並沒有暴漲。 為了排除春節因素的幹擾,我們可選取春節發生在1月的類似年份進行比較,今年挖掘機的銷量並未超過2012年同期(圖2)。更重要的是,由於挖掘機一般有6-8年的壽命周期,2016年底-2017年正好處於此臨界點,其銷售增長與自身更新換代周期的需求密不可分。

另一方面,從挖掘機銷售的細分類型來看,今年以來小型挖掘機貢獻了此輪大部分的銷量,這與2010-2011年銷量高峰時期中型挖掘機貢獻居多的情形明顯不同(圖3)。由於中型挖掘機與基建更為相關,而小型挖掘機與房地產等需求更為相關,我們有理由推斷,這輪以小型挖掘機為主體的銷售上漲並不能充分說明基建超預期發力。 此外,根據格蘭傑因果檢驗我們進一步發現(請見附件),基建投資上升是挖掘機銷售增加的原因,而不是相反。對於基建投資而言,挖掘機銷售並非其前瞻性指標,沒有預示意義。

2.PPP加速落地意味著基建超預期?

2016年第四季度以來,PPP項目落地加速,各界對其積極意義及發展前景寄予厚望。例如,市場上對於2017年PPP落地投資規模的預測值從2萬億左右一路調升,甚至出現6萬億的預測值。那麽近期PPP加速落地是否意味著基建增速會持續加碼發力?答案似並不那麽樂觀:

一方面,後期PPP項目落地加快的潛力有限。 具體來說:一是從新增落地項目來看,從PPP項目發起到落地一般需要13個月左右的時間,而項目發起投資額已於去年1月達到頂峰,其滯後效應將使得落地投資額或在今年1季度後呈現下滑趨勢 (圖4);二是從存量落地項目來看,前期落地項目中52%都是優質項目(國家級、省級、市級示範項目),而目前尚處於識別階段的項目中92%都是非優質項目,其未來推進落地的難度明顯增大。 此外,隨著近期《政府和社會資本合作(PPP)咨詢機構庫管理暫行辦法》出臺、PPP管理條例等立法提上日程,或預示著PPP項目的質量把控和風險管理趨嚴,這將在一定程度上抑制余留項目的落地進程。

另一方面,即使後期PPP項目落地有所加快,也並不必然意味著基建投資增速提升。 2016年下半年PPP項目落地率雖然不斷提升,但基建投資增速卻不斷下滑(圖5)。事實上,PPP只是基建融資的諸多方式之一,是對傳統的城投債、地方債、銀行貸款等融資方式的補充,其產生和發展客觀上是在其它融資渠道受限下的一種替代。 具體地,隨著43號文和新《預算法》的出臺,地方融資的渠道逐漸受到限制,城投債余額增速從2016年底至今不斷下滑(圖6)。歷史數據表明,基建投資與固定資產投資的資金來源增速高度同步。從固定資產投資資金來源看,其同比增速從2016年始一路走低(圖7),相應地,基建投資資金整體的到位情況也並不樂觀。此外,PPP的社會資本參與主體目前仍以國企為主,最終資金來源其實與銀行信貸緊密相關,過度依靠PPP來支撐基建增長並不現實。

3.政府換屆意味著基建超預期?

隨著今年地方政府換屆拉開序幕,十九大近在咫尺,加之雄安新區規劃橫空出世,市場上不少觀點認為,政府投資沖動興起將助力基建投資加碼。然而通過觀察歷史數據,我們發現基建投資加碼與歷次中央政府換屆的關聯性似並不顯著(圖8),地方政府換屆也是如此(圖9)。政治周期對於基建投資的影響仍存在較大的不確定性,中央及地方政府換屆未必預示著基建投資超預期。

三、基建投資何時會加碼?

作為熨平經濟周期波動的財政政策手段,基建投資加碼發力往往都發生在內需或外需嚴重不足的時期,這也是凱恩斯主義的核心要義。 從歷史來看,例如,2008年次貸危機時外需受到嚴重沖擊,我國出口同比增速半年內從22%急劇下挫至-22%,與此同時內需方面的制造業與房地產投資增速也面臨下滑壓力。對此,4萬億投資刺激政策出爐,基建投資迅速發力以穩增長。又例如,在2012年初,由於房地產投資與制造業投資雙雙大幅下滑,基建再次發揮逆周期調整作用(圖10)。當前,全球外需呈現回暖態勢,我國房地產投資等內需仍然相對穩定,全年完成6.5%增長目標暫無大礙。在這樣的現實背景下,短期內通過基建投資加碼來彌補總需求缺口的必要性似並不明顯。

展望未來,隨著PPI逐步回落並結合基數效應,基建投資同比增速短期內有望穩中趨降。 但考慮到房地產調控趨嚴,房地產投資拐點或將來臨,在經濟下行壓力加大時基建投資發力仍是可以期待的。盡管如此,基建投資效率及其政府債務負擔更值得關註。 從2017年全年來看,我們初步預計,基建投資增速為16.9%-18.7%,基建投資規模約18萬億左右(詳見伍戈等,2017)。

四、結論與啟示

一是 剔除價格因素後我們發現,今年以來基建投資的實際增速低於去年的平均水平,尤其是通過PPI調整後的實際值則更低。而且從歷史數據來看,基建投資增速在年初往往都有階段性擡升的季節規律,目前的基建投資暫未出現明顯超常規加速的跡象。

二是 當前關於基建是否發力的爭議集中於挖掘機、PPP和政治周期等方面。挖掘機方面,刨除更新換代因素其絕對銷量並未超預期,且這輪銷售上漲是以小型挖掘機為主(並非主要用於基建)。PPP方面,未來投資項目的落地加速潛力有限,過度依靠其支撐基建增長並不現實。此外,政治周期對於基建的影響仍存較大不確定性,政府換屆未必預示基建超預期。

三是 作為熨平經濟周期波動的財政政策手段,基建投資發力往往發生在內外需不足時期。當前我國通過基建加碼來彌補總需求缺口的必要性並不明顯。展望未來,隨著PPI回落,基建投資短期內有望穩中趨降。但房地產投資拐點終將來臨,在經濟下行壓力加大時,基建投資積極發力仍是可以期待的。盡管如此,基建投資效率及其政府債務負擔更值得關註。

參考文獻:

伍戈、謝潔玉:《凱恩斯主義的現實邊界》,FT中文網,2016年6月14日。

伍戈、孫珍珍、李光永、林淵:《基建投資與政府債務》,《伍戈經濟筆記》,2017年3月3日。

李斌、伍戈:《信用創造、貨幣供求與經濟結構》,中國金融出版社,2014年。

(完)

股市有風險,投資需謹慎。本文僅供受眾參考,不代表任何投資建議,任何參考本文所作的投資決策皆為受眾自行獨立作出,造成的經濟、財務或其他風險均由受眾自擔。

一群現金賺夠了的inkey設計師,腦洞大開要去搶VC的生意…

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0906/165003.shtml

一群現金賺夠了的inkey設計師,腦洞大開要去搶VC的生意…

黑馬哥

2017-09-06 12:25

黑馬哥計劃今年寫100個初創公司的商業模式,前面有區塊鏈技術共享平臺、找油網、漢語掘金、迷你健身房、最會賺錢科學家、網紅創業、媒婆婚戀平臺、黃金單車、沙漠種水稻、童話帝國、高考知識變現、共享充電樁、高帥富單車……(四篇10萬+)

今天這個模式更有趣,一群腦洞大開的設計師,要轉型做VC,歡迎評論區點評互懟。

【黑馬高調爆料】第15篇

文 | 黑馬哥

上周,黑馬哥遇到了一群腦洞大開的設計師,他們要不花一分錢轉型做VC。

這群設計師來自“inkey”,有10年設計經驗,他們曾多次獲得世界上最大最有影響力的設計獎,比如德國紅點獎(RED DOT DESIGN AWARD)、美國工業設計優秀獎(IDEA AWARD)……

在和創始人諶濤深入交流之後,黑馬哥決定全網獨家爆料這家公司:1、價值1000萬的設計方法論;2、如何做現金奶牛業務;3、國內鮮見的設計入股商業模式。

一

腦路清奇的設計師團隊

提到設計師,你們會想到什麽?黑馬哥做了個周邊采訪,答案有:智慧、精準、細節控、個性張揚、喬布斯、山本耀司、能力爆表、具有藝術氣息... (呃,抓住一群野生設計師的粉!)

inkey的設計師是什麽樣的一群人呢?有圖有真相,以下是來自該團隊的主動爆照。

inkey團隊是一個年輕的具有多元化國際背景的本土團隊,大致可被分為兩類:

一類是來自創始人諶濤創建的Chen Tao Studio和聯合創始人陳燾創建的NOVA Brand的前員工。

他們是經驗豐富的年輕設計新星(平均年齡27歲),從業多年,積累了紮實的產品、品牌服務經驗。他們國際化的程度令人吃驚,十幾人的團隊卻擁有美國、英國、法國、意大利、韓國、澳大利亞等多個國家的教育、工作背景。

另一類是各種跨界合夥人,背景也是華麗。

創始人&CEO諶濤 ,副教授,同時擔任上海理工大學 工業設計系主任 、上海市創意設計師協會常務理事、上海市歐美同學會青年委員會副主任委員,曾任臺灣金點設計獎評委 、全國設計大師獎評委。在2010年之前,他便頻繁獲得德國紅點產品設計獎、美國IDEA產品設計獎等國際大獎,屢被國內外知名媒體報道,比如《domus》(意大利 )、《今日家具》(美國 )、《聯合早報》(新加坡)、《解放日報》(中國)、中新社(中國) 。

聯合創始人&品牌總監陳燾 ,法國巴黎第八大學藝術系獲得碩士後,在法國工作8年之久。他,擁有10余年的品牌經驗,專註品牌與字體相關的研究與實踐;

合夥人陳聰 ,留學英國,獲得了信息系統學士與管理科學碩士學位,曾任職於麥肯錫咨詢、羅蘭貝格咨詢等咨詢公司,專註創新咨詢。

合夥人晉海霞 ,清華大學MBA,曾在國內外4A廣告公司從業10多年,擁有汽車、航空、服裝、公益等領域全案品牌服務經驗;

合夥人侯小倩 ,澳大利亞伍倫貢大學認證職業會計(CPA)碩士,先後擔任投資總監、執行事務合夥人等職,擁有10余年投行/私募投資/並購經驗。

此外,還有一只7個月大的拉布拉多犬(名叫“汪”)。

從個人工作室到更健全的公司化運作,體現了諶濤團隊對於未來10年設計發展的認知:未來不是一個造物的時代,是一個設計語境的時代,是解決系統 問題的時代。設計需要懂未來、懂生活方式也更需要依賴團隊群策群力。

從純粹的本土化員工到多元的國際背景,背後的時代註腳是未來10年內,一大批中國企業或品牌將走向國際。鑒於文化背景對於溝通等的影響,他們需要具有國際化的理解和表達能力的本土團隊進行“品牌翻譯”。

以下為inkey團隊設計的作品,大量GIF來襲,enjoy:

(大蔬無界方圓系列餐具)

(1001 LOOP 紀念手表)

(getwell)

(車載空氣凈化器)

(4D影院動感座椅)

(棒棒彩)

二

現金奶牛業務

但這,並非諶濤團隊的第一次轉型,最早的轉型可以追溯到2012年。而整個故事需要從2007年前後講起。

2007年,國內工業設計教育行業已經走過了20多年的歷程。工業設計師這個職業開始被更多人知道,但是拿下設計國際大獎的事情並不多見。舉一例,2010年9月,《解放日報》專門報道了諶濤兩摘德國紅點設計獎的事。

當時,大企業對於工業設計的布局較為完善,建立了自己的設計部,並積累了一定的設計經驗。而做OEM(Original Equipment Manufacturer,原廠委托制造)的代工廠也逐漸認識到設計對於產品競爭力的重要性,有了向ODM(Original Design Manufacturer,原始設計制造商)進化的傾向。他們,對於設計好壞並無明確標準,追求物美價廉,主要需求在於一筆錢花出去希望拿到足夠多的設計款式。

從2007年,諶濤洞察到OEM廠商的設計需求,並發現了長三角地區的OEM代工廠商這一“藍海”市場。他迅速出手,很快賺得了第一桶金。這種局面一直持續到2012年,諶濤正式建立了工作室——Chen Tao Studio。

與此同時,他決定減少OEM廠商的項目,將客戶主體轉向外企、國企或者大型民企等品牌企業。原因無他,設計機構需要項目、案例的積累,來打造自己的品牌。“品牌企業擁有完整的供應鏈、不錯的研發溝通能力,能夠完美地呈現設計方案”,諶濤表示。

2012年-2016年的5年間,Chen Tao Studio團隊先後服務了40多個客戶,其中包括上海煙草、3M、張小泉、朱柄仁銅、西貝筱面村等等。以下為inkey的部分客戶名單。

行業不同,客單價自然不同。以下是設計行業披露的行業數據,根據行業和設計內容的不同,價格從幾十萬到上百萬元甚至更多不等。

雖然inkey並沒有給出具體客單價以及營收數據,從設計行業的客單價可以推知,這家公司並無生存壓力。積累的口碑、經驗為其提供源源不斷的業務和源源不斷的現金流。

但是,國內設計工作室的盈利天花板也顯而易見,他們的年產值可以通過數人頭的方式測算出來。一般,國內設計機構的人均年產值約為20萬—50萬元。即便是國外的設計機構也難逃盈利天花板限制,只不過他們的營收單位不是“元”而是“美元”。

設計行業的“天花板”之所以存在,或與項目制有關。項目制之下,設計機構的盈利模式單一:做設計,拿設計費 。這屬於“一錘子買賣”,設計機構和產品的交集只是在設計期,並未深度參與產品的價值周期,未將設計價值最大化。

三

設計入股

目前,設計行業的玩家進行了多種嘗試,嘗試的方向也大抵相同:從項目制轉型到產品制或技術入股,以設計為起點,向產業鏈的上下遊延伸。

比如,有的設計機構一邊做設計,一邊做產品。這種方式對於操盤者的能力要求極高,它既需要做供應鏈,又需要做渠道。再比如設計入股,設計機構以股權方式和客戶公司建立合作關系,深度參與產品一次次的技術叠代,並為企業提供發展所需的一系列增值服務。

不過,值得一提的是,無論哪種方式都在嘗試改變設計機構單一的盈利模式,利用產品或者資本的杠桿效應突破估值的天花板。 比如藍色光標以2.9億元收購美國著名設計公司fuseproject75%的股權,fuseproject以設計入股方式獲得的其它公司股權在收購估值中發揮了重要作用。

和直接做產品相比,技術入股或許更具普適意義。 從國內發展的大環境來看,技術入股發展的條件也逐漸具備。比如,移動互聯網的到來,體驗對於智能消費品來說愈發重要,設計在產品價值流中的作用凸顯。再比如“雙創”風潮下,科技企業噴湧而出,為設計入股帶來了大量的可合作標的。

但是從實操角度來看,技術入股並沒有那麽簡單。 國內設計機構想做成它,需要邁過三個“坎”:1、如何獲客;2、如何挑選出優秀的初創企業;3、從運營的角度,如何兼顧、平衡VC業務和“現金奶牛業務”。 接下來,黑馬哥以inkey的探索為例,從側面解讀一下國內設計機構的VC嘗試:

在獲客方面,諶濤認為迂回獲客恰恰是最為經濟的方式。 目前,inkey已與風投基金、孵化器、創投媒體等建立合作關系,憑借此,觸達這些平臺背後的項目資源。它的“經濟性”有二,一是這些平臺是天然聚集項目的“窪地”,二是項目資源經過VC等的篩選,成功系數較高。

在挑選企業方面,這些企業需要具備以下特質:一個完整的具備創新基因的團隊,技術團隊、運營團隊等不可或缺;有一定的技術競爭力;根植在一個有潛力的大市場內。此外,企業還需要認同設計價值 ,這是諶濤強調的合作前提。

諶濤還註重考察創始人對於所幹的事業認知的深度和格局 。“如果項目有改變世界的可能性,無論可能性多麽小,我們也願意冒險一試”,這或是設計類VC區別於其它VC最大的不同。

在平衡VC業務方面,目前,inkey探索的方式有二:一是用現金奶牛業務反哺技術入股的業務;另一個是“現金+股份”的形式 ,用現金保證團隊的日常運營。inkey團隊還在考慮通過定向融資 的方式,解決VC業務的運營成本。

從初創公司的角度來看, inkey正在探索的方式相當於公司的“大產品經理” 。何謂“大產品經理”,它不僅僅能夠為初創企業提供設計及其後續叠代,還能夠從設計思維出發,提出方案與量產、需求與成本、定價與銷售等的一站式產品解決方案。以下是黑馬哥整理的“設計入股”的優勢:

在初創公司發展早期,設計入股可以讓初創公司以更小的現金代價,獲得更優質的設計服務。而且設計介入得越早,產品愈發完善,公司後續估值的溢價能力越強。

變化是初創公司的常態,傳統的委托設計方式是一錘子買賣,並不能適應初創公司變化的節奏。技術入股的方式讓設計公司成為初創公司的合夥人,更能適應初創公司的多變需求,可以為初創公司提供長期、高響應、高彈性的服務。

對於創業公司來說,效率第一。技術入股囊括了品牌策略、品牌設計、產品策略、產品設計、生產管理、傳播策略、融資支持等一站式服務,能夠極大地提高創業公司的效率。

創業公司還需要更加多元的資源。從inkey的團隊架構來看,它能夠為合作公司提供品牌、渠道、媒體、融資等一系列的資源。

不過,設計入股的方式能夠長久維持設計機構與企業的關系嗎?黑馬哥認為可能性較低,隨著初創企業羽翼漸豐,它會通過收購或者組建自己的設計團隊,比如蘋果、臉書、谷歌、小米的發展史上,均有收購設計公司的動作。

原因無他,因為設計對於產品,特別是消費級產品來說,是非常重要的核心競爭力之一。一旦企業可以承擔設計成本,便謀求設計內化。但即便如此,設計機構也已經實現了從項目制到產品制的更進一步,突破了盈利的天花板。

四

獨家揭秘設計方法論

inkey的設計方法論,是其轉型或一切商業構想實現的前提。在曝光設計方法論之前,我們先看一個小案例,幫助大家理解。

以inkey在智能硬件行業的客戶getwell為例,這家公司采用人工智能和大數據分析技術,通過智能可穿戴設備來提供自主健康管理服務。下圖為inkey介入前後getwell的品牌和產品的變化。

(品牌標識對比圖,圖右為inkey設計)

(產品對比圖,圖右為inkey設計)

從左到右,大概需要以下步驟:分析品牌屬性→提煉關鍵詞,發現品牌highlight→確定getwell的品牌基因密碼—有氧能力→產品策略。以上步驟之後,流程就進入到了品牌視覺呈現、產品設計等具體執行階段。

從概念到成品,並不止於以上四步驟。其中,前三個步驟屬於常規產品設計不會介入的品牌策略分析 。被省略號代表的部分還有產品策略、產品設計、生產管理、傳播策略、融資支持等全產業鏈配合。

以下是黑馬哥費勁口舌套取的inkey設計的工具或指導原則,為了方便閱讀,也以圖片的形式呈現。(PS.為了保護inkey的知識產權,此圖只是部分展現。)

這是inkey最為牛逼的核心競爭力之一,拋去難懂的設計詞匯,黑馬哥用大白話解釋一下這些圖文背後的邏輯。

設計流程圖隱含了兩個不同維度的邏輯,一個是商品的維度,用於解決設計出來的產品怎麽樣才能夠被市場接受,怎麽樣才能夠賣得好;一個是產品的維度,主要是為了讓產品更好用。

設計從來不是為了設計而設計,它還為市場結果負責,這在一定程度上超出了設計的範疇,但一切只是為了做好產品。

有趣的是,“getwell”是inkey的第一個設計入股項目,除了設計之外,還為它提供了從品牌策略到融資支持等一站式服務。而現金奶牛業務只涉及到A、B、C、D。

五

黑馬哥點評

inkey是一個有勇氣的企業,正在探索一條少人行的道路。即便“我們被時代改變的部分,一定大於我們改變時代的那一部分”,但創業者的價值或正在於改變與被改變之間。以下是黑馬哥點評:

1、VC是軟肋

“inkey”漢譯為“摩匙創投”,“inkey”確有深厚的設計經驗積累、多元的團隊,但是它沒有強VC的基因,例證之一便是團隊當中只有為數不多VC從業經驗的人。並不是沒有相應的團隊就做不了相應的事情,但VC業務的專業性上必然會打折扣。

前文提到過,inkey目前正在嘗試的解決方式是和專業的投資基金和孵化機構等合作,增加這些機構在投後管理方面,尤其是產品打造的專業度。至於效果如何,黑馬哥將持續跟蹤。

2、酒香也怕巷子深

在和inkey接觸過程中,黑馬哥發現它的獲客的途徑只有口碑,而且在人員配置中也沒有銷售或者市場專員,品宣無疑是軟肋。

3、設計入股

對於初創企業來說,股權最為重要,它出讓一點就少一點。Fuseproject能夠參投jawbone,jawbone看重的不僅僅是Fuseproject的設計能力,還有它背後能夠提供的資源,比如Fuseproject強大的公關能力、明星創始人Yves Behar的市場影響力等等。

在證明實力之前,在初創公司眼里,設計公司甚至還不如FA。另外,設計入股,股權收益在未來。創業公司有1001種死法,收益回收風險系數比較大。

註1:以上是i黑馬 獨家爆料,創始人和市場負責人承諾100%真實準確,如果發現質疑之處,請在評論留言;

註2:黑馬哥拿出100個頭條,寫100個初創公司的商業模式,微信+微博+網站+今日頭條+一點資訊等全網發布,預計影響創投圈10萬人次;

註3: 要求項目有媒體報道價值,三個硬性指標:① 天使輪AB輪次,融資額在1000萬以上,或者年營收3000萬以上;② 要在商業模式上有創新,有成為明星黑馬的潛質;③ 創始團隊靠譜,知名投資人背書加分;(暫不接受P2P、微商等項目報道)

註4:關註底部個人微信,請註明姓名+公司+需求,門檻越來越高,排期已至九月下旬;

[本文作者黑馬哥,i黑馬原創。如需轉載請聯系微信公眾號(ID:iheima)授權,未經授權,轉載必究。]

inkey

贊(...)

分享到:

“中年危機”馮小剛和“喪”了的國慶檔

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0925/165318.shtml

“中年危機”馮小剛和“喪”了的國慶檔

三聲

2017-09-25 10:57

《芳華》撤檔是更強調創作意義的馮小剛遭遇的“中年危機”。相比自我意義的實現和電影不賺錢之間的撕扯引發的憤怒,馮小剛再次遭遇的不可言說,成為2017年依舊疲軟的電影市場和頹喪的娛樂市場中又一個新成員。

來源丨三聲(ID:tosansheng)

文丨 邵樂樂

這些年的馮小剛給人一種感覺,他可能不想只是生存,他也很想生活。

但是,魔咒般地,回歸自由創作路線的馮小剛再次遭遇波折,與去年同期遭遇撤檔事件的《我不是潘金蓮》如出一轍。被人寄予厚望,甚至被認為可能是馮小剛電影生涯最佳作品的《芳華》也告別了國慶檔。

今日淩晨,預定於9月29日上映的電影《芳華》被傳“緊急下片、重剪、撤檔”,隨後馮小剛電影官方微博和王中磊相繼證實了這一消息,但並沒有進一步說明撤檔原因。

更多人把原因指向文藝氛圍管制。這部改編自嚴歌苓同名原著的電影,包括了文工團、知青、越南戰爭、老兵在內的諸多現實因素和敏感點,也在當今環境中被認為是撤檔背後不可言說的原因。

今天下午,馮小剛在上海《芳華》的相關發布會上,就撤檔一事發言,數度哽咽落淚,自稱心情悲壯,“我們比大家更希望電影能如期上映”。編劇嚴歌苓也在交流中淚灑現場:“小剛太不容易了,這幫孩子太不容易了,希望這部電影能被善待。”

業內關註的焦點還在於,《芳華》作為導演馮小剛今年唯一一部重要檔期的重要電影,直接影響著其公司東陽美拉與華誼兄弟的1.15億業績對賭。曾有媒體計算馮小剛如需完成對賭,這部電影的票房需要超過7億。今天淩晨,負責影片宣傳的伯樂營銷CEO張文伯公開撰文否認該數據以及與撤檔之間的關系。

某種程度上,《芳華》撤檔是更強調創作意義的馮小剛遭遇的“中年危機”。相比自我意義的實現和電影不賺錢之間的撕扯引發的憤怒,馮小剛再次遭遇的不可言說,成為2017年依舊疲軟的電影市場和頹喪的娛樂市場中又一個新成員。

“我本將心向明月,奈何明月向溝渠”,想必在這些年的言論戰爭與電影糾葛中,馮小剛沒少想起這句話。

馮小剛的生意

即使票房7億才能完成對賭的推測不算準確,但對長期以來依賴馮小剛個人IP變現的東陽美拉來說,完成每年過億的業績對賭仍舊是一個不小挑戰。

為了實現與導演資源的深度綁定,同時也是給予這位關鍵人物以空間和自由,2015年11月,華誼兄弟以10.5億元純現金一次性收購浙江東陽美拉傳媒有限公司股東馮小剛、陸國強合計持有的70%股權。

彼時,浙江東陽美拉僅成立兩個月,尚無一部作品面世,也沒有展開任何一筆業務投資,以至於被外界看作“空殼公司”。即使如此,只有“馮小剛”這一無形資產的東陽美拉的估值依然達到15億。

在當時,雙方簽署了五年總計6.75億元的業績承諾。具體來說,股權轉讓後至2020年12月31日的五年期間,美拉傳媒2016年的凈利潤不得低於1億元,此後幾年在上一年度的基礎上增加15%,2017年的對賭數額為1.15億。如果業績完不成,馮小剛要用現金補足目標業績的差額。

華誼兄弟稱,15億估值正是來源於每年過億的業績承諾和馮小剛的品牌效應,而東陽美拉當時的PE值也維持在15倍左右,符合資本市場的正常行情。

即使有業績對賭存在,這樣的收購模式實際上也相當於直接給馮小剛送錢。假設東陽美拉5年沒有任何收入,那麽5年需要補償的現金業績總和約為6.75億元,扣除這部分現金補償,馮小剛等出讓方仍舊穩賺3.75億。

一個共識是,內容產業的波動性甚至連很多市值百億的上市公司都無法抹平,東陽美拉僅僅依靠馮小剛個人品牌能否撐起長達5年總計6.75億的業績承諾?

東陽美拉2016年的承諾利潤實際上來自於2015和2016年兩年的利潤總和。根據華誼兄弟披露的2016年年報,東陽美拉實現歸母凈利潤1.01億,剛好超過1億的業績承諾目標。2015年,東陽美拉實現凈利潤4600多萬,2016年,凈利潤為5500多萬。

從今年上半年的數據來看,東陽美拉凈利潤為2700多萬,距離1.15億的承諾利潤仍舊有不小的差距。東陽美拉此前公布的包括《非誠勿擾3》、《念念不忘》、《手機2》在內的電影項目目前還沒有實質性的新進展。

東陽美拉的脆弱性和單一性顯而易見。此前,華誼兄弟董秘高輝在接受媒體采訪時曾表示,“這家公司(東陽美拉)本身就是家輕資產公司,基本上利潤來源都來自於馮小剛本人,基本上沒有費用(支出),導演費、代言費都沒有成本。”

意識到這種風險性的東陽美拉也在嘗試拓展業務邊界。根據華誼兄弟相關年報,東陽美拉制定了新人導演計劃,旨在培養新一代導演,簽下部分藝人經紀合約;同時,參與《情感搶險隊》、《美少年學社》等綜藝節目。

東陽美拉還參與了包括《火王》在內的電視劇投資。根據伯樂營銷CEO張文伯昨天的公開言論,這部電視劇為湖南衛視的定制句,其預售效益給東陽美拉帶來的利潤比《芳華》可能還要高。

從2016年開始,東陽美拉相繼成立了四個子公司:美拉美影視、美拉久禾文化經紀、海南美拉傳媒和霍爾果斯美拉文化。其中,美拉久禾主要從事藝人經紀業務,第二大機構股東的實際控制人為張藝興經紀人孫於夕的工作室副經理王辰。

在歷史上,華誼和馮小剛一直通過資本和內容連接,形成了某種緊密的利益綁定。華誼兄弟上市前,馮小剛曾持有前者2.8777%的股份。2009年,華誼兄弟登陸創業板,馮小剛套現2億多元。馮小剛及華誼兄弟於2009年簽署了《合作協議》,約定在合作期限內為華誼兄弟拍攝五部電影作品,《芳華》是這個協議中的第五部電影。

即使如此,馮小剛並沒有把自己的生意版圖局限於華誼兄弟一家公司。通過工商查詢系統可知,馮小剛目前是12家公司的股東,其投資範圍涉及影視科技、智能座機、教育等領域。

除了是特效公司天工異彩的第四大股東、選角公司影寶科技的股東外,馮小剛還是文投控股的明星股東之一,後者5億保底了馮小剛導演的《我不是潘金蓮》,並參與了《芳華》的投資。

中年雄心與憤怒

在福布斯公布的2017年中國名人榜中,馮小剛榜上有名,其2016年7月至2017年6月間的總收入為5000萬元。這位非學院派出身的導演在電影晉升通道更為狹窄的90年代,能夠不斷忍耐、尋找機會,本身也算是電影行業中不錯的勵誌故事。

在2016年的《十三邀》中,馮小剛向許知遠回憶了自己的八十年代,以及早期文藝啟蒙,而他的電影之路深受以王朔為代表的大眾文化的興起以及京城大院子弟的人脈社交圈的影響。

今日魔咒曾籠罩於馮小剛的電影生涯初期。在早年央視訪談節目《朋友》中,馮小剛回憶起當時一再遭遇審查阻礙的自己,在家中看窗外飛機起降、難平心中塊壘。電影的市場化改革是馮小剛奠定自己基本盤的機會,在得到時任北影廠廠長韓三平的指點後,馮小剛轉入喜劇創作領域,效仿香港電影市場的成功邏輯,首開內地賀歲檔。

從1997年的導演成名作《甲方乙方》,到2013年的《私人訂制》,馮小剛生產和收益雙高效。在17年中導演14部商業電影,多次在內地票房榜稱雄,為自己贏得市場的同時也給華誼賺了不少錢。

但是,馮小剛的創作線路中,一直隱含著嚴肅的現實主義關懷情節,也曾被人視為馮小剛在經濟成功之外所追求的藝術留名。在自己商業電影創作最輝煌的年代中,他曾經切入《一聲嘆息》等“難過審”的影片創作。

《一九四二》是這條線路的第一次大爆發,馮小剛開始更全面的將自己的作品註重意義層面,即從商業電影轉向直指人心的電影創作。這部改編於好友劉震雲同名小說的電影,再現了1942年中日戰爭河南交戰區的大規模饑荒和逃亡。

馮小剛曾經說過,《一九四二》才是他19年前就想拍的電影。在2012年,他和這部電影一起絲毫不隱藏企圖心。

“如果三十歲我可以妥協,退而求其次,因為來日方長;但我已經快六十歲了,借社會新聞里經常使用的一句話,’一個年過半百的老人’,我就不願意妥協了,因為時間無多。賺錢的目的是拍自己喜歡的電影,折了也不用愧對金主。”

不過,《一九四二》的市場表現成為馮小剛的重要轉折點,也讓諸多行業人士大跌眼鏡。當時,投資2億多的《一九四二》票房只有3.7億,遠低於同檔期的中低成本電影《泰囧》。受其影響,華誼兄弟股票多日下跌,市值一直跌到70億。

為了彌補投資人的損失,馮小剛以極快的速度拍攝《私人定制》,並於2013年賀歲檔上線。在跟王朔一起討論《私人定制》劇本的過程中,除了固有的逗笑討巧,馮小剛一度覺得故事越走越荒誕,與《甲方乙方》等喜劇風格差異極大,但因為符合當時的心境,讓馮小剛覺得有意思。

雖然這部回歸馮氏喜劇幫華誼實現盈利,但是馮小剛由此進入了漫長的“賢者時間”,在社交媒體上與網民的關系也逐漸惡化。在此期間,除了偶有監制,他本色出演了《老炮兒》中的六爺——輕狂固執、仗義執言的老頑主在新時代里遭遇的困頓和迷惘。

馮小剛說他感同身受,時代變了,每個人身上惡的東西被放大了好多倍。

馮小剛一度覺得跟這個世界沒什麽聊的。他形容自己的狀態像鬼打墻,“在一個特別窄的胡同里,我長跑,還不是短跑,你怎麽跑,你感覺兩邊都是這麽一個墻,越跑越窄,越跑越窄。”

在《我不是潘金蓮》中,馮小剛固執已見地使用了圓鏡頭,加上故事是一個上訪婦女和層層官員的周旋,他知道這不一定是個賺錢的好項目,因此一度勸說華誼不要投資,“我說我自己投,我也投得起,我沒必要糟踐別人的錢”,馮小剛對媒體說道。

現階段的馮小剛自稱拍電影要把追求自我意義和藝術價值的實現放在首位,“拍自己喜歡的”。但是曾經很賺錢的商業導演一度陷入口碑與票房不能雙全的困境中。這樣的撕扯,成為馮小剛近幾年來焦慮和困惑的重要觸發點。

憤怒成為這種轉型焦慮中最明顯的表征。《一九四二》票房不好,馮小剛懟垃圾觀眾沒有鑒賞力,獲獎之後他又當眾批評了電影審查制度;《私人定制》上映後,馮小剛說永遠跟吐槽他的影評人勢不兩立;《我不是潘金蓮》載譽而歸但排片量遭遇打壓,他以一種由於氣急敗壞而變得陰陽怪氣的口味懟萬達影業和王思聰。今年,“小鮮肉”和“垃圾觀眾”再次成為他開炮的焦點,“因為有很多垃圾觀眾,才形成有那麽多垃圾電影。”

馮小剛的朋友任國源說道,馮小剛以品質穩定的作品、積極的入世態度,逐漸獲得超強的社會話語權和社會影響力,他的性格強硬而直率,敢於面對強大,針砭時弊,一度成為社會輿論的代言人,獲得大量的粉絲擁護。

但是,他的性格能量和表達習慣具有強烈的兩面性,狡猾與坦率並存,甚至有時互為支撐。以至於在馮小剛的電影兩次因為不可說原因被迫下檔時,這種負面評價導致了很多諸如“炒作”、“預售不佳”等在內的惡意猜測。

再次缺席國慶檔

華誼兄弟2016年片單,2017年華誼重點投資的電影只有《芳華》、《絕世高手》、《引爆者》等幾部

焦慮的不止馮小剛,還有處於調整期的華誼兄弟。《芳華》幾乎是華誼今年最重要的電影,檔期的不確定性對於這家電影公司也將產生不可預測的影響,至少壞消息的可能性開始變高。

今年上半年,華誼兄弟營收比上年同期下降 0.15%,為14.66億元,凈利4.3億元,同比增長42%,其中90%來源於遊戲公司的投資收益。今年3月,華誼兄弟甚至交出了上市以來首度凈利負增長的年報成績,扣非凈利-4018.28萬元。在外界的解讀中,這種困境源自華誼的去電影化戰略。

馮小剛和華誼的高度綁定,在這個時候對華誼來說更加至關重要。尤其近兩年,華誼幾乎沒有重量級影片出現,馮小剛的《我不是潘金蓮》和《芳華》幾乎成為了華誼在這個電影市場非常倚重的亮眼作品。在《我不是潘金蓮》開拍之初,馮小剛還一度因為擔心票房,試圖勸阻華誼的投資。

2016年,電影老兵葉寧離職萬達而加入華誼,重點調整華誼的電影策略。在葉寧看來,調整後,華誼的電影產品結構是一個金字塔。

處於塔尖的是一批優秀的作者型電影,馮小剛、程耳、管虎的作品處於這一層級;最重的腰部作品便是發布的這些“想象力工業”類型的電影,這些電影將重新打響華誼兄弟的聲量,同時成為票房收入的主力;埋在土壤周圍,則屬一塊相對輕盈的地帶,留給一批年輕導演做項目嘗試。

重要檔期不缺席成為華誼嚴格奉行的發展策略。葉寧表示華誼兄弟電影將不會缺席電影市場的四大檔期(春節檔、暑期檔、國慶檔、賀歲檔)。“對於一個大的電影公司,特別是對未來幾年產品布局的時候,這些檔期你怎麽能缺呢?”葉寧如此說道。

今年三月初,華誼兄弟電影與工夫影業一口氣發布了五部工業級大片項目,其中包括《陰陽師》、《狄仁傑之四大天王》、《畫皮前傳》、《摸金校尉之九幽將軍》以及《黑色假面》。但是,最早上映的《狄仁傑之四大天王》也在2018年春節檔。

也就是說,華誼的電影業務的暗淡依然會延續一大段時間。《芳華》成為幾部被寄予厚望的最重要的電影。王中磊在今年上海電影節上曾表示《芳華》的制作費超過1億,並稱電影早已過審,保守估計票房將在4億左右。

無奈的是,華誼又一次缺席了國慶檔。2016年,《我不是潘金蓮》曾經推出國慶檔,而選擇在十一月上映。即便如此,在上映時依然疑似遭到萬達院線的抵制,還曾引發馮小剛與王思聰的隔空罵戰。而在《芳華》正式宣布改檔後,國慶檔票房競爭就放在了光線系的《羞羞的鐵拳》和《縫紉機樂隊》上。

如果真如大部分輿論所言的《芳華》撤檔原因,這將是一個非常“喪”的國慶檔。雖然將有兩部喜劇展開爭鋒相對,但是馮小剛——無論作秀還是真情——多年所打開的創作空間正在逐漸關上。也許只有他回到自己當年賴以生存的創作路線上才會真的安全。

按照原定計劃,《芳華》今天在上海照常進行了三場展映和一場記者會。最後一場放映結束後,馮小剛一度哽咽,並帶領主創向觀眾深鞠躬。“因為不得已的原因,《芳華》的路演只能終結於此,還沒有開始就要告別。”

[本文系三聲授權i黑馬發布(ID:tosansheng)文章內容僅代表作者獨立觀點,不代表i黑馬立場。如需轉載請聯系原作者獲取授權,推薦關註微信(ID:i黑馬)]

馮小剛

芳華

贊(...)

分享到:

被認為風停了的AR行業,正在重獲新生

來源: http://www.iheima.com/promote/2017/1228/166676.shtml

被認為風停了的AR行業,正在重獲新生

歪道道

2017-12-28 12:09

沈寂許久的AR行業在最近終於迎來一個爆炸性新聞。耗時六年,Magic Leap於聖誕前夕宣布首款硬件產品Magic Leap One將於明年上市。

之前Magic Leap超20億美元的融資使其成為最耀眼的明星公司,然而行業泡沫破裂後,“騙子公司”的質疑也隨之而來。因此,Magic Leap一定程度上可以算是VR/AR行業變化的“晴雨表”。

相比資本追捧時的瘋狂,如今進入冷靜期的AR似乎正在拋開商業噱頭的幻想,嘗試落地於行業應用,尤其是針對AR營銷的諸多成功案例,蘊含著顛覆傳統營銷同時,似乎預示著,AR在經歷波折之後,正在重新回歸商業應用。

褪去資本的外衣,AR 正在進入新的蓄力期

相比今年熱火朝天的共享經濟,從直觀的市場表現來看,虛擬現實領域似乎平靜很多。

去年AR遊戲方面,起碼有Pokemon Go風靡全球,而今年風頭似乎又重新回歸端遊。硬件設備上,雖然主流頭顯銷量依然提升,但始終沒有現象級產品的出現,HTC Vive非但沒能拯救岌岌可危的老牌企業,反而加劇了虧損困境。至於VR電影,依舊忙於參加各種獎項角逐,並未滲透到國內影院。在外界看來,這種風口之後的低調也被認為是“衰退”。

不過,就像之前依賴市場表現的高度活躍來認定虛擬現實元年到來一樣,就此判定行業沈寂同樣有些片面。畢竟,作為一個創新前沿的產業,AR在技術的噱頭風口之後,正在逐步回歸現實價值。實際上,2017年以來AR不論在產品開發、制造還是營銷及售後方向都有突破性嘗試。

比如,福特公司目前正在測試微軟公司HoloLens頭戴式全息透鏡AR眼鏡,將其用於車輛設計中。設計人員使用這種無線視圖器,可以將車輛全息圖置於真實的物理模型之上,以便快速、直觀地了解車輛外觀的改變。

營銷領域,Facebook今年曾聯合耐克、TSB在內的30家廣告商和代理機構,組成了一個小組,進行一項封閉測試以打造AR宣傳活動。在國內,百度的AR技術已經落地到雪佛蘭、三星等公司的營銷策劃上,結合百度系龐大的營銷資源,效果斐然。

可以說,相比所謂元年時期高調集中的產出,各大公司都拋開了噱頭式的表面功夫,開始回歸技術研發或商業落地。

更為關鍵的是, AR在商業應用尤其是營銷層面,正在展現出越來越高的商業價值。在目前的營銷應用中,AR營銷或許會是最先開始爆發的一個,因為技術能力相對滿足的情況下,這幾乎是受硬件和內容限制最少的一個。

AR 營銷的市場前景,不止是顛覆傳統H5 那麽簡單

談到營銷,H5是繞不過去的一個話題。其實從2014年的紅火到2015下半年的唱衰,再到去年創意比拼,H5營銷已經在爭議中走過了三年多的時間。但如今平均生存周期從五天逐漸縮減到兩天,用戶對於H5的“免疫力”漸趨增強,意味著這種傳統營銷形式已然到了難創新高的境地。

而AR營銷的應運而生正在試圖解決這一痛點。

比如,絲芙蘭與加拿大美妝電商ModiFace合作,將AR試妝技術應用於app中。其中主打功能包括,允許用戶在上千種不同的眼影中嘗試不同的搭配,允許用戶自由選擇膚色,並嘗試各種推薦妝容,還有妝前妝後的對比。公司表示,這款智能虛擬化妝鏡使銷售額平均增長了31%,AR營銷的效果非常明顯。

相比較前面提到的案例,更為貼近營銷推廣的商業案例,應屬百度為雪佛蘭策劃的 “搜索真實世界的你”的創意活動。

點擊開屏動畫,會被帶入由手機百度和雪佛蘭聯合呈現的AR世界:系統為用戶召喚出AR地球畫面,用戶可以點擊坐標,發現探索自己的興趣。針對不同用戶畫像設置的興趣場景,都會鏈接到相關H5頁面。在頁面中,搜索框會開啟與用戶的對話模式。最後,點擊“啟動真實搜索引擎”申請試駕雪佛蘭。

這次策劃結合了百度的優勢資源和技術能力,也同時是一場傳統營銷形式和AR營銷的新舊碰撞,非常具有代表意義。

客觀來講,AR作為下一代計算平臺的想象力,可能已經在營銷領域顯示出變革性力量。而且它的存在不只是顛覆傳統H5,而是將用戶與產品或服務的互動質量提升一個層次。

從雪佛蘭的案例中,明顯可以看出,AR技術提供的場景只是直觀效果,其根本上是在輔助這次營銷的一個互動性體驗,也就是活動的核心—搜索真實世界的你。這種用戶主動參與的行為,加上AR技術帶來的新鮮體驗,顯然更容易加深潛在消費者的印象。以後若是將遊戲、文化等元素融入,娛樂性和互動性的多重體驗,可能會彌補H5單一拼創意的缺陷。

這只是其一。AR營銷的商業前景,關鍵在於消費體驗的重新升級。從實體店消費轉為網購,用戶的購物體驗實際上是被“降維”的,因為看不見、摸不著、合適與否全憑經驗,而現在AR技術正在突破這層限制。

一方面,補足某些特殊商品的展示價值,最典型的例子就是宜家。其AR應用IKEA Place能以98%的準確度,自動將型號恰當的家具擺放到所拍圖片當中。而另一方面,就是配合產品線上推廣。比如用手機百度AR掃描三星S8戶外廣告,能夠激活立體的海洋和鯨魚模型,直觀、高效地向用戶傳遞產品防水、大屏等優勢。

可以說,百度的AR營銷嘗試不僅僅解決了H5的難點,同時也讓營銷活動突破了單純展示推廣、吸引流量的效用,向升級消費體驗的深層次轉變,而這對於日趨冷靜的AR行業來說,也是一個非常好的應用落地。

AR 變革營銷的同時,更是自身重新爆發前的預熱

去年VR/AR行業跌宕起伏的教訓,給以後技術的商業落地留下了諸多思考,包括開發平臺、硬件設備、內容供應及用戶認知度等等。而BAT以及京東這些互聯網巨頭,憑借著敏銳的商業嗅覺,均已經開始在AR營銷上發力。

但是,巨頭爭鋒的背後可能也掩藏了相同的問題。比如,AR營銷的視覺效果是否能夠營造場景感強烈的畫面?營銷策劃的傳播依賴哪些渠道?有沒有硬件設備、內容表現的硬性限制?這些都關乎AR營銷的最終商業效益。

以具體案例來講,阿里與星巴克合作,利用AR講解咖啡制作過程,AR營銷滲透線下實體零售業。騰訊眾創空間也通過AR尋寶形式進行全新營銷探索。近期,京東也啟動了用AR做購物營銷的方案。百度近一年的時間里,陸續進行了複原兵馬俑、九大城門以及打造神奇動物園、神奇科普館等非商業嘗試。

其中,傳播頗廣的百度AR複原老城門項目,是國內首次使用AR技術進行文化名城複原。基於實景觸發AR-SLAM(即時定位與地圖構建)技術,通過掃描圖片,不僅可以觀看城門舊時風貌,甚至能看見古代人和當天街上的行人擦肩而過,感受身臨其境的體驗效果。而且除了三維複原模型,手機還會對每一個老城門的歷史典故做出講解。

據百度方面介紹,AR-SLAM技術打破了傳統AR技術呈現時,虛擬人物和建築角度不可變化的局限。與搜索功能、語音交互技術打通後,用戶通過手機百度APP搜索入口,就能體驗九大城門的AR效果。

而這意味著,一旦百度AR營銷能夠參照上述案例,將展示效果與搜索、AI等技術打通,然後再利用信息流和個性化推薦,所能達到的傳播力度和廣度,可能會是營銷行業內的一次變革。而且從操作過程看,AR營銷非但沒有受到硬件和內容方面的限制,反而更貼近用戶的使用習慣。

而這可能也正是其他巨頭目前所不具備的優勢。不僅是因為技術能力相對成熟,還在於百度擁有全網最強流量渠道和精準用戶畫像,這也讓百度成為國內適合深挖AR商業應用的企業。

AR技術能力賦能品牌營銷,實質上將會是一次全新的營銷升級。而對於商家來講,較早嘗試、未雨綢繆應該是比較現實的打算,因為這可能是抓住AR技術紅利的一次巨大機會。

當然,AR的技術爆發點現在還未來臨,但AR營銷的預熱則已經隱隱勾畫出了它巨大的商業前景。在未來一年,AR會迎來新的重生乃至重新爆發,也將是大概率事件。

歪道道,獨立撰稿人,互聯網與科技圈深度觀察者。同名微信公眾號:歪道道(wddtalk)。謝絕未保留作者相關信息的任何形式的轉載。

[本文作者歪道道,文中所述為作者獨立觀點,不代表i黑馬立場。推薦關註i黑馬訂閱號(ID:iheima)。]

AR

贊(...)

分享到:

Next Page

打賞

打賞

匿名用戶

匿名用戶