- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

中國學者獲諾貝爾經濟學獎提名?是烏龍!

鞠建東

今日(20日)早間起,多家媒體紛紛報道“中國學者鞠建東被提名諾貝爾經濟學獎”相關新聞,第一財經記者經過多方核實,證實此消息為“烏龍事件”。

“烏龍事件“的源頭——武漢大學經濟與管理學院院長謝丹陽已澄清,上海財經大學教授鞠建東被提名諾貝爾獎一事實屬玩笑。鞠建東所獲得的是諾貝爾獎提名權,而非諾貝爾獎提名。

網傳謝丹陽朋友圈截圖,澄清了這一烏龍事件

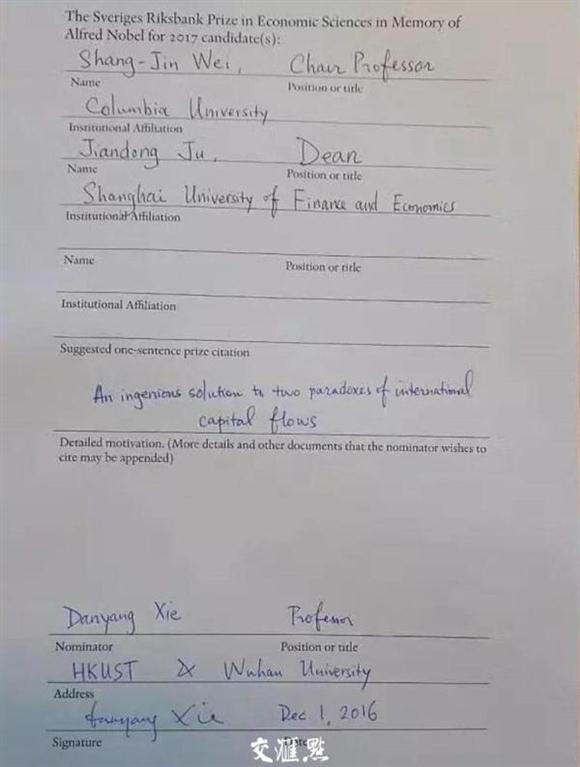

《交匯點》發布的圖片,圖為香港科技大學、武漢大學謝丹陽教授提名鞠建東

提名權與提名雖僅一字之差,含義卻差之千里。

第一財經記者在諾貝爾獎官網上了解到,每年9月,諾貝爾經濟學獎委員會向全球約3000人發出邀請函,推薦當年的經濟學獎候選人。

而對於被提名者的信息,諾獎官網有以下規定:

Are the nominations made public?

The statutes of the Nobel Foundation restrict disclosure of information about the nominations, whether publicly or privately, for 50 years. The restriction concerns the nominees and nominators, as well as investigations and opinions related to the award of a prize.

直譯成中文是:諾貝爾獎的有關提名人和被提名人的信息,無論公開或私下,50年不能披露。這個限制適用於提名人、被提名人以及有關獎項的調查和觀點。

雖然被提名諾獎不實,但被置於輿論中心的鞠建東學術成果斐然卻是事實。

鞠建東曾是一位15歲上大學的“學霸”,27歲赴美留學後成為美國俄克拉荷馬大學終身教授,回國後曾在清華大學、上海財經大學任教,現為上海財經大學國際工商管理學院院長。

鞠建東創造性地將宏觀國際經濟學中的動態跨期模型和微觀國際經濟學中的結構分析模型相結合,建立動態結構分析方法,並將之應用到產業動態結構理論(與世界銀行林毅夫教授、香港科技大學王勇教授等合作),提出產業升級與經濟結構調整的動態模型。

第一財經記者曾在兩天前現場聆聽過鞠教授關於“有為政府的條件“的講座。他提出,通過全國市場的大競爭,資源有可能在地方政府和企業之間形成最優配置。結構調整過程中,政府使用資源的社會價值等於市場使用資源的社會價值,稱之為有為政府。

Next Page