- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

中環在線:安德魯王子訪滙豐 李華華

2008-09-17 AppleDaily滙 控(005)上個禮拜有同鄉到訪佢哋喺越南嘅辦公室,佢就係英國安德魯王子!呢位約克公爵因乜會出訪同鄉,仲跑到越南咁遠?原來安德魯王子有另一個身份, 就係英國國際貿易及投資特別代表。獅子行上年入股越南保險公司(Bao Viet),做咗對方嘅唯一外資策略夥伴,王子上個禮拜一到埗,就去視察吓滙豐保險嘅辦公室,同行嘅仲有滙豐集團常務總監(保險業務)白樂達。

咁王子駕 到,越南政府當然唔咁怠慢,派咗常務副總理阮生雄及財務部長武文寧接待。白樂達話,海外投資者喺越南,同當地企業合作發展業務唔多,安德魯王子安排探訪滙 豐保險及越南保險,係肯定咗兩家公司合作嘅成功。呢個行程雖則係上個禮拜嘅,之但係咁啱呢兩日美國又有金融機構爆煲嘅消息,安德魯呢次專程視察獅子行投資 喺新興市場嘅業務,可以話係用名人效應幫獅子行打番支強心針。

可樂果、王子麵、七七乳加巧克力 熱銷三十年不下架的零嘴傳奇

| ||||||

| 無論是早期的﹁柑仔店﹂或是近幾年取而代之的便利商店,面對混亂的陳列或動輒接近百種的同類商品,要能維持三十年以上的「賞味期限」,除了口感,還要有與 時俱進的行銷手法,變與不變之間的精巧拿捏,鋪展出跨時代的品牌生命哲學。 撰文.黃玉禎 二月以來,食品類股漲得凶,類股指數從低點算起漲幅接近二一%,遠勝同期大盤指數的一二%漲幅水準。至於題材,多半是說大宗物資價格看俏,換言之,這波食 品類股的搶眼鋒頭,看來是拜景氣所賜。 然而,對於部分業者來說,除了「看景氣吃飯」,其實還是有些超越景氣循環週期的穩定力量可以仰賴,聯華食品的可樂果、宏亞食品的七七乳加巧克力、味王公司 的王子麵,這三種耳熟能詳的小零嘴,一賣就是三十餘年,不但無畏景氣榮枯,也能一路力抗前仆後繼的形形色色挑戰者,每年創造穩定的業績收入。 一賣超過三十年,老牌零嘴靠的不只是老少咸宜的口感而已,站在猶如殘酷舞台的商店貨架上,面對動輒接近百種的同類商品,要能維持三十年以上的「賞味期 限」,除了口感,還要有與時俱進的行銷手法,變與不變之間的精巧拿捏,鋪展出跨時代的品牌生命哲學。 新口味加搏感情 可樂果年銷四千萬包 二○○九年,可樂果為聯華食帶來四.八億元的營業收入,超過公司整體營業額的一○%。往前推算三十九個年頭,當時聯華食的員工大概怎麼也沒想到,這個因為 誤將義大利麵丟進油鍋,無心插柳發明出來的小零嘴,能夠成為公司的長期重要營收來源。 紅色包裝的可樂果是國內休閒食品第一大廠,聯華食品的招牌商品,也是公司第一支零嘴產品,每年可以賣出四千萬包,以銷售量而言,是目前單項袋裝零嘴的第一 名。 「幾乎所有的五、六年級生都吃過可樂果吧!」聯華食品行銷經理何方天表示,過去因為市場上競品少,加上可樂果螺旋狀獨特外型所創造的特殊性與酥脆口感,一 九七一年一上市,就立即在市場上取得了一定的地位,「那幾年,業者來公司訂貨甚至是需要排隊的。」靠著單一口味,可樂果順利走過二十年,但是零嘴食品畢竟 進入門檻低,市場上不斷推陳出新,九○年代後期,可樂果開始進入停滯期,「大概有好幾年的時間,可樂果一年的業績貢獻都只維持在兩億元上下。」何方天說。 當時開始流行起洋芋片,新鮮感和多口味的選擇成為市場新寵,「以前我們是生產導向,單一口味方便生產,成本也較低,沒想過要做別種口味,直到二○○○年, 發現不做改變恐怕不行了。」改變從研發新口味做起,但要選擇什麼口味呢?「想法很簡單,十年前,麻辣鍋在台灣開始盛行,那麼就順勢推出『酷辣口味』吧!」 總經理李開勳原本擔心可樂果本身的豆味和蒜味過重,不適合再加上別種口味,沒想到新口味推出後大受歡迎。這個成功經驗,抵定了接下來可樂果「返老還童」的 基本策略。 「賣給新世代,要靠新口味;賣給老顧客,就要搏感情。」仔細觀察可樂果的行銷策略,難免感覺有些矛盾,有些廣告叫你「想想可樂果」,擺明是要喚醒老顧客的 閃亮青春回憶;但擺在商品架上的,卻又不乏一些幾乎可用「惡搞」來形容的新口味與新名稱。 例如九層塔口味就取名為「八層裝蒜」、香蔥雞汁口味被叫做「都怪雞汁太蔥動」,此外還有將不同口味混入同一包裝等作法,希望能爭取更多的消費族群。如今可 樂果更是平均每年推出近十種新口味,平均一支新口味產品的生命週期可以有兩年的時間,「比一般洋芋片平均一年的成績還要好。」何方天說,為了不斷開發新口 味,公司甚至建置了「口味資料庫」,一個新口味從拍板到上架,不用一個月的時間。 「新口味加上搏感情」的策略顯然奏效,何方天表示,近五年來可樂果每年的營業額都有兩位數的成長,○八年甚至突破五億元,創下歷史新高。不過何方天也說, 即使這幾年來,可樂果做了各式各樣不同的新口味和新包裝,但可樂果的酥脆口感卻始終如一,「而且賣得最好的還是原味」,他補充。 顧品質建物流 十元巧克力養億元生產線 一九七七年問世,故名七七,七七巧克力打從一開始就決定要靠簡單取勝。 亮橘色的包裝紙上,沒有花俏繁複的設計,清晰鮮明的「七七」以及「乳加」商標卻有極高的辨識度,這支單價十元的巧克力,一年可以賣出三千多萬條,等於每年 為宏亞帶來將近四億元的營收,若以整個七七巧克力系列來看,包括新貴派和ALWAYS系列,年營業額超過十億元,稱霸國內約四十億元的巧克力市場,穩坐國 內平價巧克力的冠軍寶座。 巧克力品牌眾多,但七七乳加巧克力卻從來不會被消費者遺忘,分析其中關鍵,宏亞食品七七營業部經理潘建華的答案也是極度簡單:「便宜又好吃!」說便宜,一 九七七年推出時一條十八公克包裝的七七乳加巧克力售價五元,三十三年只調過兩次價,第一次漲為七元,四年前雖然抵不過原物料飆漲而調價至十元,但容量也同 時增加,以二十八公克的包裝販售。 七七巧克力一直維持在低價是有原因的,董事長張豪城曾經表示,三十多年前宏亞決定跨入生產國內少有自設工廠的巧克力食品時,透過市場調查發現,巧克力消費 者以兒童及青少年居多,而且當時純巧克力在國內市場比較不受歡迎,因此在研發產品時,以花生和牛奶糖為內餡,再以巧克力包覆,除了口感更豐富,更重要的 是,成本也比純巧克力低,因此可以降低售價。 雖然是低價商品,但是生產巧克力的機器設備卻十分昂貴,「像是要把可可脂和可可粉調製成巧克力膏的精煉機器,一台要價五千萬元,一條生產線甚至需要上億 元。」潘建華指出,比起一般的休閒食品廠,製造巧克力的機器設備需要投入更多的資金,製成技術也較精密,門檻相對提高,「這也是國內食品廠很少去自製巧克 力的原因。」一條只賣十元的巧克力,要如何養出要價上億元的生產線?「所以需要消費者的支持,不斷重複購買。」潘建華分析,除了便宜以外,品質當然也是關 鍵,「七七乳加可以走三十年,品質自然不能出錯。」他隨口就能講出學問,巧克力最適保存溫度不宜超過二十八度,包括工廠環境、運送過程、賣場環境等﹁最後 一哩﹂都要照顧到,「所以我們有自己的物流體系,夏天就利用清晨時段配送,賣場的庫存量也不會壓太多,幾乎只是其他商品庫存量的一半。」即使七七新貴派和 ALWAYS系列的巧克力也是市場上的熱銷商品,但七七乳加巧克力卻始終是貨架上不會被遺忘的長青樹,尤其是在「庶民經濟」的時代風潮下,七七乳加更成為 大眾化的「口袋商品」。 不甘科學麵、山寨麵稱霸 王子麵靠品牌情感重振雄風去年六月,旅美投手王建民在迎接兒子誕生前夕,在眾家媒體面前發送王子麵請大家吃,他的小孩也被暱稱為「小王子」。生產王子麵但 鮮少打電視廣告的味王公司發言人魏璟雄說,「我們沒請王建民代言啊!我們請不起啦!不過很謝謝他,讓王子麵有在電視曝光的機會。」王子麵幾乎是所有五、六 年級生的共同回憶,包裝上印製「Prince」、帶著棒球帽的小男孩露出半張臉大的笑容成為招牌商標。魏璟雄表示,王子麵的起源很有趣:七○年代,台灣開 始興起速食麵,味王與日本明星食品技術合作,推出王子麵,「別誤會,我們想做的是正常的泡麵。」不過,坊間卻﹁自動﹂出現了一種新吃法:將麵體壓碎,撒入 調味粉後,直接乾吃。這種吃法的來由已不可考,且流傳開來後,較﹁泡﹂更來得盛行,後來味王乾脆直接把王子麵包裝成當零嘴吃的「點心麵」。 在王子麵最輝煌的高峰時期,曾經創下每個月三十萬箱(每箱四十包)的銷售紀錄,當時一包僅二.五元的王子麵,成為市場上主流的零嘴之一。不過到八○年代中 期,出現了競爭對手爭食市場大餅,其中統一食品推出的科學麵,挾著統一超商的通路優勢,逐漸擠掉王子麵的市占率,成為「點心麵」界的霸主。 味王總經理陳恭平表示,雖然王子麵是公司招牌商品,但是當時公司將生產線偏重其他如味精、醬油等利潤較高、量又大的產品,並將經營重心移至泰國、印尼、越 南等東南亞國家,當然王子麵產量也就隨著銷量每況愈下,似乎只隱身於柑仔店的角落裡。 「後來有一次,我發現很多地方都在賣王子麵的仿冒品,甚至有的取名為『玉子麵』、『公主麵』!」陳恭平覺得好氣又好笑,而這也讓他看到,王子麵還是有很多 潛在的消費者,「更讓人生氣的是,那些仿冒的廠商是收購我們公司打掉的破碎、不良麵體拿去製成產品。」於是味王決定要讓王子麵「重振雄風」。 由於原本的王子麵給人的印象深刻,味王不願改變這種累積多年的品牌情感,又想為品牌注入新生命,所以在○二年,王子麵推出小包裝,取名為「小王子麵」,將 原本完整四十公克的麵體改成十五公克碎裂麵體的小包裝,再以二十包為一銷售單位,魏璟雄指出,「小王子麵的上市同時喚醒了大家對王子麵的回憶,現在連統一 超商也買得到小王子麵!」如今,王子麵系列除了一般包裝和小包裝外,還出現了「滷味包」,陳恭平說:「王子麵很Q又有嚼勁,吸附湯汁的能力又強,很適合滷 味攤和火鍋店使用。」他說,隨著這生意越來越多人做,「滷味包」需求量也與日俱增,更讓王子麵系列占公司營收從原本不到一成,快速提升到目前的一五%以 上,「看來王子麵的壽命可以活得更久了!」這些老牌零嘴之所以能如此長青,其實好吃、品質、方便都只是理由之一,說穿了,休閒食品本身就是「吃感覺的」, 伴隨著大部分五、六年級生成長的老牌零嘴,早已在他們的腦海裡留下一頁回憶,只要透過不同形式的創新和提醒,就可以不斷活在消費者心中,理所當然也能在貨 架上占有一席之地。 可樂果 上市:1971年 公司:聯華食品 09年銷量:4000萬包 09年營收占比:14% 39年累積銷量:7億包 77乳加巧克力 上市:1977年 公司:宏亞食品 09年銷量:3000萬條 09年營收占比:20% 33年累積銷量:10億條 王子麵 上市:1970年 公司:味王食品 09年銷量:900萬包 09年營收占比:15% 40年累積銷量:10億包 | ||||||

中環在線:黃雨下的浪漫青蛙王子搵公主 李華華

|

||||||

|

好耐好耐之前,有隻番鬼青蛙,佢尋尋覓覓,希望遇到公主,然後喺一吻之後令佢變返王子;若干年之後嘅噚日,有隻國產青蛙,佢等緊成班公主嚟錫佢,幫佢變成王子…… 推介會開場主席搞爛gag 內 地兒童護理產品品牌青蛙王子(1259),噚日喺黃雨警告之下舉行投資者推介會,創辦人兼主席李振輝先發制人搞爛gag:「大家好,我是青蛙王子……的董 事長!」全場靜晒。咁都未夠,連負責包銷嘅建銀國際CCBI整畀投資者嗰份推介報告,都以《Kissthisfrog》為主題,成件事,夠晒格林童話 feel! 咁呢隻青蛙到底夠唔夠斤両變成真正嘅王子呢?翻查招股書,青蛙王子原來喺好多個sector都做唔到一哥,好似護膚產品、兒童沐 浴露同口腔產品,佢嘅市場佔有率都只係做老二,分別輸畀莊臣同高露潔呢兩個外國大牌子;再者,呢類內地消費概念公司,站喺香港投資者(諸如華華呢類「散戶 中嘅散戶」)角度睇,最驚係佢啲產品出事,所以,要得到公主(投資者)一吻,班護航軍團真係要出力喇! 話時話,內地嘅兒童產品品牌好似對青蛙情有獨鍾,淨係計上咗市嘅公司,就先有博士蛙,再有青蛙王子,據行內人講,係因為青蛙係益蟲,又代表努力向上……總之最緊要個股價唔好係井底蛙就得喇! |

||||||

王子變青蛙﹐青蛙變王子 一只牛的投資日記

http://feigan.blogspot.com/2011/10/50x1x2x.html

其實投資只是兩件事情:

- 如何估計價值,

- 是如何看待價格。

價值-價格的分離﹐就是說這回事。

但是﹐只是擅長投資﹐是否能得到高于平均的回報呢﹖

我認為﹐是有不妥當之處。

因為﹐除了價格變動﹐價值也會變動﹐可以增加﹐也可以減少﹐或者不變。

如果﹐我們估計A企業是價值›價格﹐而且距離足夠(例如50%)﹐但是價值大幅度萎縮﹐並且看來會長期萎縮下去﹐投資人是會蒙受嚴重損失。股市中﹐我們可以看到很多被KO的企業的例子﹐在KO之前﹐我們的確看到價值›價格維持了很長的時間。時間越長﹐損失就越大。

有些長期成長的B企業﹐也會業績逆轉﹐造成有利可圖的價值›價格的現像。但是突然管理層改組﹐而且管理方法變動﹐因此之前的價值﹐就有了問號﹖

那麼﹐

- 價值-價格的分離

- 盈利穩定

是否能更好呢﹖

盈利穩定的條件是什麼呢﹖

我們已經習慣的概念是以過去10年的紀錄作為參考﹐然後認為將來重複。我們的確小心異異﹐我們的確選擇了過去10年盈利穩定的企業。我們看來是掌握了不可勝的心態﹐我們也建立了堅定意志。但是在這一卻完美的條件下﹐似有不邏輯之處。因為﹐太完美了﹐我們不可能找到價值›價格的企業﹐就算有﹐也是微乎其微。或者﹐我們有不同的意見﹐例如﹐天上掉萬金的時候﹐我們是可以得到一些好機會。但是﹐我們會發覺﹐合理價格(fair price)佔大多數。至于有一定規模的價值›價格﹐它們都是受到經濟蕭條的波及而影響獲利﹐或者虧損。

這是quantitive approach的方法﹐也是我常用的方法。

如果碰上以下的狀況

- Inadequate or Incorrect data

- Uncertainties of the future

- The irrational behavior of the market

我們是否能堅定認為盈利像以往般的穩定﹖

或者﹐我們需要更充份的了解盈利穩定的條件。

我個人就認為﹐盈利穩定是結果﹐單憑知道盈利穩定﹐在于亂市是不夠充足﹐就好像堅固的牆壁有一條看不見的裂隙。我們應該了解盈利穩定的來源﹐前因造就後果。如果以過去10年的盈利來判斷未來盈利會是穩定﹐似乎說服力不夠充足。

如果﹐來自Graham-Dodd Ville的人﹐都是能得到優秀于平均回報的人﹐並且在未來同樣能得到優秀于平均回報。

那麼﹐也應該有某些因素﹐讓這些企業的盈利﹐穩定于平均。

X

- Hence this technique is more useful when applied to senior securities (which are protected against change) than to common stock;

- more useful when applied to a business of inherently stable character than to one subject to wide variations;

- in part, by favoring securities in which the popular interest is keen enough to promise a fairly swift response to value elements which he is the first to recognize;

- more useful when carried on under fairly normal general conditions than in times of great uncertainty and radical change.

- and proceeding with greater caution in times of abnormal stress and uncertainty.

讓我先討論X2

more useful when applied to a business of inherently stable character than to one subject to wide variations

參考1981年巴菲特的股東公開信﹕

In fairness, we should acknowledge that some acquisition records have been dazzling. Two major categories stand out.

1)

The first involves companies that, through design or accident, have purchased only businesses that are particularly well adapted to an inflationary environment. Such favored business must have two characteristics:

- an ability to increase prices rather easily (even when product demand is flat and capacity is not fully utilized) without fear of significant loss of either market share or unit volume

- an ability to accommodate large dollar volume increases in business (often produced more by inflation than by real growth) with only minor additional investment of capital.

2)

The second category involves the managerial superstars - men who can recognize that rare prince who is disguised as a toad, and who have managerial abilities that enable them to peel away the disguise.

(恕我無法翻譯﹐我的低能力只會弄巧成拙)

巴老對于收購(買入)的對象分成兩類﹕

1)

- 可以提高產品價格﹐並且不怕失去市場

- 只需要少量成本就可以擴張生意

2) 由超級管理人領軍的企業

長期盈利穩定的企業﹐它可能是(1)或是(2)之類﹐當然也可能是(1)+(2)。

如果是(1)類﹐由一只牛管理﹐相信股東能睡好覺。

要是(2)類換成一只牛管理﹐股東會忐忑不安。

另一點﹐股價會變動﹐不是升﹐就是跌﹐要不然就是橫行。

不幸的﹐在99%跌的行情﹐組合中的股票﹐難免不跌。會不會升回去﹖

請想一想﹐

王子變青蛙﹐青蛙變回王子。

青蛙變青蛙﹐青蛙是青蛙。

We have tried occasionally to buy toads at bargain prices with results that have been chronicled in past reports. Clearly our kisses fell flat. We have done well with a couple of princes - but they were princes when purchased. At least our kisses didn’t turn them into toads. And, finally, we have occasionally been quite successful in purchasing fractional interests in easily-identifiable princes at toad-like prices.

(所以﹐天降黃金的時候﹐千萬記得尋找青蛙王子﹐而不是青蛙﹑田雞之類)

X3

in part, by favoring securities in which the popular interest is keen enough to promise a fairly swift response to value elements which he is the first to recognize

我只能比喻﹕

如果99%跌的行情﹐王子變青蛙。

但是10%起的行情﹐青蛙就變回王子。(或更早)

我認為這就是X3。

X4+5

more useful when carried on under fairly normal general conditions than in times of great uncertainty and radical change.

and proceeding with greater caution in times of abnormal stress and uncertainty.

我只能比喻﹕

不管怎樣﹐總是要小心翼翼。

情況越混亂﹐付出的成本就要細細(記得J.I. Case company的例子嗎﹖)

X1

Hence this technique is more useful when applied to senior securities (which are protected against change) than to common stock

senior securities﹕

A security (usually debt) that, in the event the issuer goes bankrupt, must be repaid before other creditors receive any payment.

所以﹐以上種種因素(你也知道非常不容易找到X2類的企業)﹐價值法只能對債券或優先股才能有效。

令我驚訝的X1﹗

(1)

以價值法買入股票﹐並不是有效的方法﹐除非能具備X2﹑X3﹑X45的條件。

價值法的根據在于不變(protected again change)。

所以﹐我認為﹐過去的盈利穩定(紀錄﹐平均)﹐仍然是必需的檢驗﹐但是不能就這樣判斷將來的盈利穩定。至少得慎重考查X2﹐以下幾點是我從X2衍生出來的概念﹕

- 擁有核心事業﹐並且達到頂尖的競爭力

- 不會因為機會太少而餓死﹐懂得選擇機會

- 雖然犯錯但能自覺﹐先厚植實力﹐然後才行動

- 收入已經很久了是行業的10強之內﹐而且沒有衰退的跡象。(或者這類企業的市值是行業的10強之內)

- 不只是優秀﹐而是卓越(經過幾個景氣循環﹐仍能擠進行業的10強﹐擠進5強﹐再擠進3強)

我的概念雖然像烏托邦﹐但是檢查各行業的龍頭企業﹐有不少剛開始是沒沒無名之輩﹐經過幾代努力才雄霸一方。不是所有龍頭企業都有X2的因素﹐但擁有X2的因素都有機會成為龍頭企業。我認為﹐唯有在10強之內的企業﹐才有經過考驗的X因素。

一句話﹐便宜價買入不只是優秀而是卓越企業的股票。

(以青蛙價格﹐買入本來是王子的王子﹐同時具備X3﹑X45的王子)

(2)

我認為﹐唯有融合債券﹑優先股和股票的組合﹐才能把價值法﹐發揮淋漓盡致。

Intelligent investor﹐建議債券﹕股票的比率為75%﹕25%(或者50﹕50)﹐也建議股票便宜的時候﹐換成25%債券75%股票。我認為﹐非常值得參考。

債券或優先股就是為了利息收入。由此推論﹐有股息條約的REIT﹐也能算是債券之類。

只要認為組合的股票價格已經脫離現實﹐遠高于價值﹐而且感到熱血奔騰的時候﹐並且想要做點事的時候﹐可以賣出這個股票﹐買入債券﹐平衡回去債券-股票的比率。這個平衡分配比率背後的意義﹐就是要懂得﹕

- 投資

- 套利

- 守住財富

註﹕關於債券的買賣﹐當然是指符合價值法。

內有南科晶片襄助 外有晶電技術奧援 石油王子王文潮 大軍殺入LED市場

|

||||||

沉潛十年,台塑集團旗下公司南亞光電,將由董事長王文潮帶領,進軍照明市場,以往總是談論石化、油價的「石油王子」,轉戰南亞光電近兩年後,積極為集團的 節能版圖布局出海口,也讓照明市場競爭更為激烈。 撰文‧翁書婷 三月十二日,南亞光電董事長王文潮親自出席「南亞光電產品發表會」,他侃侃而談,南亞光電看好LED商機,除了推出LED照明產品,也將以「NYPI」為 名,進軍品牌,和台灣照明廠商爭食商機。 而在發表會前,三月八日接受《今周刊》訪問的王文潮,展露親切笑容、身穿台塑休閒外套,斜坐在皮椅輕鬆自在,和去年七月因為台塑六輕大火決定辭去台塑化董 事長職位時,滿臉疲憊與嚴肅神情形成強烈對比。 「我們在長庚球場也全換了LED燈。」說起LED,他一臉興奮,講著講著,還起身手指辦公室天花板上的日光燈,向記者說,「這裡全都換上了LED燈管,你 看這個不會閃爍,亮度也很夠!」言談中還不時夾雜著LED照明術語,看得出王文潮投入南亞光電的程度。 台塑集團布局LED早就不是新鮮事,早在二○○三年成立南亞光電,主攻上游磊晶,入股嘉晶,照明部分也和裕隆集團合資趨勢照明,而封裝部分則交由福懋科, 形成一條龍的態勢。 傾集團之力進攻LED 雖然台塑集團在LED上中下游布局,但過去都似乎處於試水溫狀態,並非集團的主力發展產業。以南亞光電來說,成立快十年,產能未達經濟規模,未能為台塑賺 取大把鈔票,直到一○年,王瑞瑜因為個人因素辭去董事長,王文潮接手後,晶電入股增至四成,才開始動了起來。 王文潮接手後,展現在LED產業的企圖心。今年初的台塑化暮年會上,王文潮罕見地說南亞光電將大爆發,而這次的南亞光電新產品發表會,更是他接任南亞光電 董事長近兩年後,第一次為新產品站台,除了正式傳達他進入LED照明市場的決心,也顯示台塑集團這次對於LED產業的企圖,並不是像以往一樣試水溫而已, 而是要大舉進軍。 事實上,從南亞光電股權結構也可看出端倪。除了台塑集團的南亞塑膠持股一四.三%,台塑石化持股一四.三%,福懋持股九.五%、福懋科持股四.八%,台塑 開發持股一.八%外,還引進LED上游廠晶電持股四○.七五%。 「讓晶電入股主要是引入磊晶技術。」王文潮說出讓晶電入股的原因。熟悉王家的人士說,「四成已經接近大股東的持股,王家的作風很少讓別家公司入股這麼 多。」可見台塑相當看重LED磊晶技術。 再從南亞光電二十億元資本額來看,和台塑四寶加起來共約二千八百億元的資本額相比,在集團內只算小公司,相較台灣LED封裝、照明大廠億光四十一億元、東 貝三十三億元、艾笛森十億元的資本額,已經不是小數字。「以二十億元股本來看,代表台塑企圖心很強烈。」業界主管分析。 業者認為,今年以LED球泡燈來說,降三成就差不多了,要到五成並不容易;但王文潮看得更樂觀,「今年市面七瓦的球泡燈,很有希望從現在的二十美元殺五 成,降到十美元。」台塑集團想抓緊LED價格降低的時機切入市場。 自動化生產 提高C╱P值「物美價廉是我們產品的特色。」南亞光電總經理吳伯仁強調。「照明市場的進入門檻不高,以球泡燈來說,台灣各廠的規格和發光效率差不多,所以 南亞光電進入市場要比的不是技術,而是產品C╱P值(性能與價格比)。」一名業內主管分析。 南亞光電力拚高C╱P值的祕訣,就是改造後段組裝製程,也是台灣首家把手工組裝改成自動化機台的公司,「台廠在組裝部分依賴手工相當深,受到中國工資上漲 影響,若能在組裝部分改為自動生產,成本降低效果會很明顯。」自動化後,南亞光電一個月最高產能達五十萬顆,與億光、東貝、艾笛森、光寶科、台達電等業者 搶食大餅,將更具價格競爭力。 不過法人認為,「因為LED的專利問題,南亞光電短期內還是專注中國和台灣市場比較有機會,在歐美市場仍是和歐司朗、飛利浦談代工機會比較大。」除了眼前 的LED商機,王文潮看得很遠,為南科找另一條出路。「LED晶片南科也可以做,……八吋廠可以做,現在已經在做了。」○七年,南科八吋晶圓廠開始轉做晶 圓代工和路由器、電視機上盒等非標準型記憶體,這類記憶體需求有限,但王家已經為八吋晶圓廠找到新出路──LED晶片製造。 「八吋廠現在有一半的產能生產LED功率晶片。」南科副總經理白培霖說。從一○年開始,南科就已經在研發LED高功率晶片製造,經過兩年的努力,今年開始 量產。 而且王文潮不敢忘記台灣DRAM發展的教訓,認為DRAM產業就是因為產品太單一了,集中在PC DRAM,所以才會難以與對手競爭。 因此,在LED布局整合性比較有機會,「就像DRAM走向整合性應用一樣,若LED只有做背光那就會很慘,所以也要做照明。」說到什麼時候轉虧為盈,王文 潮直說沒有時間表,「但我們要占有一席之地。」他自信滿滿地說。 | ||||||

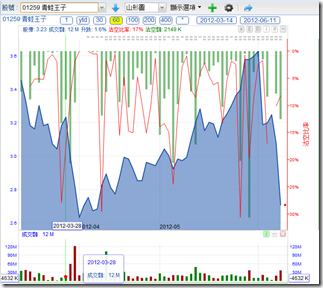

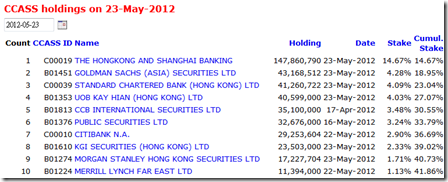

# 1259青蛙王子,王子變青蛙? 港股博弈

http://clcheung.wordpress.com/2012/06/10/1259%E9%9D%92%E8%9B%99%E7%8E%8B%E5%AD%90%EF%BC%8C%E7%8E%8B%E5%AD%90%E8%AE%8A%E9%9D%92%E8%9B%99%EF%BC%9F/昨日:

# 1259青蛙王子,市傳青蛙王子(1259)誇大內地市佔率,銷售額較實際為少,消息拖累青蛙王子股價急跌12%,市值蒸發3.73億元,為公司市值十分 一。不過,有基金經理表示,是次傳聞的理據牽強,懷疑有人想藉此沽空獲利,青蛙王子發言人反駁,對於被指內地市佔率不符事實,只是調查方法有所不同;同 時,澄清該公司未有開始網上銷售業務。

首先,未見沽空大增:

2012年1月20日,2大股東持有 60.1%,CCASS 42.34%

2012年1月26日,大股東將司49,500,000股股份轉讓予謝先生之女全資擁有的一間離岸公司。上述股份轉讓後,金麟投資有限公司於本公告日期所持本公司股份佔比由約29.31%減至約24.40%。

2大股東持有 55.2%。

2012年2月20日大華繼顯( UOB KAY HIAN (HONG KONG) 增加 49,600,000 ,相信是謝女存入。 大華繼顯3月開始一路減持,可幸 (?) 的是還沒有完全減持。

2012年5月24日 , CCASS 增加51.86%,看來大股東已全數存入 HSBC,為何?嘿,財務需要?

===

是不是OT暫時是不能確定,不過一定唔係Hold得住的股票。事實上今年股價表現很好,比大多數股票強勁,是走寶了。就算以2.4買入也有60% 利潤。

其間,港交所收緊莊家沽空,引發反彈;以及保薦人建銀國際在減持中。大華繼顯開始減持後,股價見頂了。不過跟大市比較,還算是很不錯。

===

考慮發展CCASS日報表,發覺有咩唔正常變動,可以第一時間出貨。

港產菜芯王子遠征寧夏

|

||||||

農業及農民在金融掛帥的香港,已成為稀有名詞。但是,三個分別在香港及英美大學畢業﹑土生土長的香港人,不但繼承父業做農民,更遠赴荒蕪的大西北——寧夏中衞市種菜。公司名 叫高原農業,掌舵的是一對堂兄弟,大哥楊曉華(Peter,三十六歲)管生產,二哥楊家榮(Danny,廿九歲)管銷售。他們種的「火舞」菜芯,每日千里 迢迢,運到香港及珠三角的菜市場。父輩開始,便習慣在城市邊緣謀生,由新界撤退至深圳,再到惠州﹑寧夏。表面在「退」,實質卻在「進」。三千畝農地﹑機械 化輔助,每日有數以十噸計的蔬菜供應香港及珠三角。做一個現代化農民,一樣可以發圍。長駐寧夏﹑曬得黝黑的Peter自豪道﹕「種菜係可以養妻活兒並世代 相傳嘅基業。」 高原農業的農場位於寧夏中衞市安寧村,海拔約一千二百米,香港沒有直航,由深圳坐四小時飛機,到達寧夏首都銀川,再開兩個多小時車才到農場。進村後,路旁 是一望無際的菜田,地上的噴射式灑水器不停地旋轉著。再往前走,一陣糞臭味飄進車內,一架拖拉機式的施肥車在田上慢駛著,掀起陣陣沙塵。「係雞屎同豆腐 渣,我哋用嘅係有機肥。」身穿T恤短褲,腳踩Crocs膠涼鞋的Peter邊開車邊說:「每造菜收割後,會俾塊地抖十日,施肥後再種另一造菜。」不久,看 見一片綠油油的菜田,數十名農婦蹲在田間採摘蔬菜。「除咗摘菜外,其他程序已經機械化,好像澆水、施肥等,我哋算係呢一帶最早機械化嘅農莊。」Peter 笑說。農場佔地三千畝,相等於二百八十五個足球場,劃分成八十八塊菜田,以種植葉菜為主,除了菜芯,還有芥蘭﹑白菜仔等。夏天日夜溫差大,日照時間長,晚 上八點才開始天黑。白天溫度約為攝氏三十度,夜晚可降至十九度,紫外線指數高,記者正午時在陽光下站了約半小時,下午即出現輕微中暑,頭痛兼噁心。 Peter父親看中的正是這裡的天然環境,○六年在當地開設農場。「菜芯要喺唔高溫、唔太濕嘅環境下成長,呢度日頭氣溫雖然高,但日夜溫差有成十幾度,蔬 菜喺夜晚可減少呼吸,養分唔易流失,菜芯特別甜。」Peter說,還有就是雨水少,「中衞降雨量低至每年二百毫升,可減少暴雨帶來的損失。」 三大供港葉菜 #俗稱「白菜仔」,品種起源於香港粉嶺鶴藪(音:斗)村,因而得名。*蔬菜統營處資料,由7月23日至7月29日的一週平均批發價。 南北菜芯王國 菜芯原產地在廣東,冬天才當造,近年菜場北移後,到夏天,香港街市菜檔隨處可見寧夏菜芯。「我哋將廣東種子帶過來種,呢度嘅人先知乜嘢係菜芯。」 Peter說,選擇到寧夏做開荒牛,是父親的決定。Peter和Danny的父親五、六十年代由廣東揭陽偷渡來港,在新界落地生根,種菜維生。八十年代北 上深圳開農場,種菜供港。隨著深圳不斷城市化,耕地被回收,農場被迫內遷,九十年代初在惠州租下數千畝地種菜。「廣東省雨水多,又熱,尤其係夏天,菜田成 日失收,爸爸佢哋就諗向西北發展,貪其氣候乾燥、氣溫唔太高。」Peter表示,寧夏位於中國中西部﹑黃河上游,父親等睇中當地以農業為主,盛產枸杞、小 麥等,農業配套設施較佳,於○六年租下三千畝農地。「當地政府鼓勵外商來投資,由他們出面同農民傾,我哋先可以集合到咁多土地。」Peter指,他們向農 民租地,租期約八至十年,每畝地年租金約七百至八百元人民幣。雖是子承父業,Peter卻決心做個現代化農民。寧夏及惠州的農場分別由父親﹑叔父及姑姐三 家人持有。○八年,Peter找來堂弟Danny及表弟Ken,三個家庭的代表一同成立高原農業,將農場運作企業化,並創立品牌「火舞」。「我哋算係第一 批外來種菜嘅農民,之後越來越多人,包括香港人來寧夏種菜,做品牌有助客人辨認及推銷。」Peter笑指取名靈感來自TVB○七年播映的劇集——《火舞黃 沙》,「好多人都唔知寧夏喺邊,套戲係喺寧夏拍,可以同人講啲菜由套劇嘅拍攝場地來嘅。」 工廠式種菜 第二代上場,最大挑戰是「勞工荒」。「我哋出到四、五千蚊人民幣一個月,包吃包住,都好難請人。新一代情願去工廠打工,賺一千幾百,都唔肯耕田,啲父母亦 唔想仔女走務農嘅路,寧願將啲田租出去。」Peter無奈道。不過,有危亦有機。○八年中國政府推出三大政策鼓勵農耕,包括寬免農業企業所得稅、銷售稅及 過路費(指高速公路收費)。「做農業嘅成本大大降低,我哋覺得可以發大來做。」Peter自信道,因此,三子埋頭研究將種菜機械化。「播種機同施肥機都係 外國進口,人哋用來播薯仔,我哋用來播菜種,要自己改機。」Peter帶記者參觀菜田,全部裝有自動灑水灌溉系統,用的是黃河水。另外,就是生產流程標準 化,將三千畝地劃分成八十八塊田,每塊田按翻土、施肥、播種、澆水、噴農藥、收割等流程,記錄在電腦中。「以菜芯為例,每造由播種到收成約為四十天,之後 塊田會休息十天。不同菜生長時間唔同,經過計算,每日都會有菜田播種及收成。」雖然如此,Peter每天一早起床,仍要先看天氣預報,「無可能計到盡,落 大雨﹑甚至落冰雹,又要重新計過。做農民,始終都係睇天做人。」家族同時經營南北兩個農場。寧夏菜地的耕種期只有半年,由五月至十一月,十一月至四月則是 是惠州農場的耕種期,其間摘菜工人都隨著耕作輪轉而兩邊走。「寧夏冬天落雪種唔到嘢,惠州夏天太熱,不適合種菜,但會種水稻。我哋好像候鳥咁,跟住天氣兩 邊走。」Peter指現時農場有二百名工人,都是外省勞工,不少是夫婦,男的操作機器,女的摘菜,有的更把兒女帶在身邊,「工廠唔容許工人帶小朋友返工, 為咗容易請人,我哋幫佢養埋小朋友。」Peter說。 坐三日車始到港 寧夏的氣候利於種菜,但運輸費卻十分昂貴。菜芯經陸路南下,由出車到香港長沙灣的批發中心,要三日時間,保鮮成為首要功夫。「蔬菜嘅保鮮期只得七日,採摘 後先入雪房冷凍,再入箱,已用咗一日,再由有冷藏系統嘅貨櫃車運港,又用咗三日,經批發市場到零售商又要一日,到街市菜商手上,剩低兩日賣菜。」 Peter一輪嘴道,每斤寧夏菜芯的成本約四元,當中四成花在運輸上。現時平均每日有一車菜供港,約為二十一公噸,約佔農場收成的兩成,其餘供應珠三角地 區。「內地越來越少人耕種,對菜芯嘅需求有增無減,又唔使交稅,香港仲要俾企業所得稅。仲有內地一斤等於五百克,香港一斤等於六百克,單係呢一點,供應菜 俾內地又比香港著數啲。」Peter數著手指道。 農民從沒被淘汰 Peter、Danny及Ken都是新一代有大學學歷的農民,他們指小時候一放假便會去農場幫忙,耳濡目染,養成對務農的興趣。在浸大修讀物理的Peter,畢業後曾在一間美國公司做 機械採購,○三年正式轉行做農民。至於三十歲未到的Danny,曾在美國大學修讀經濟,○八年返港後,便全職到農場幫忙,主力負責香港的推廣,如供菜予稻 香集團旗下的餐廳。性格活躍的他閒時喜歡玩車及開飛機,難頂寧夏生活。「呢度啲食物太熱氣,住兩個星期已爆曬瘡。」Danny摸著臉笑道。至於在英國大學 修讀市場推廣的Ken,去年畢業後才正式加入公司,現在惠州農場實習。每年五到十一 月,Peter有一半時間留在寧夏,過著日出而作,日入而息的農民生活。「朝早六點起身,朝早整理訂單,下午巡菜場,日日如是。」農場放眼儘是菜田,離最 近的中衞市中寧縣約半小時車程,但他甚少離開農場,每日最大娛樂便是上網與香港的妻子用視像聊天。「最掛住八個月大嘅仔仔,希望佢第時可以接班做落去。」 Peter一臉憨厚地笑著補充道﹕「其他工廠始終會面對被淘汰嘅一日,你睇嚇Nokia、Ericsson手機,以前個個都用,家陣唔係iPhone就係 Samsung。農產品係生活嘅必需品,係一個可以世代相傳嘅實業。」 「信譽農場」助港商響朵 漁農署及蔬菜統營處為幫助一眾在內地開農場的港商,於九四年推行「信譽農場」計劃,港商或內地的農場均可自願性參與。成員可獲技術支援,如病蟲害管理技術、農藥使用等,但亦要接受署方的監察,包括定期抽驗泥土、水及蔬菜樣本。 楊曉華家族經營的農場全屬「信譽農場」,菜場在蔬菜採摘前一星期便停施農藥,亦會在採摘蔬菜前進行農菜殘餘檢測。現寧夏共有八個「信譽農場」,香港菜聯社 有檢測專家駐守當地,每星期抽驗疏菜,再交由香港蔬菜統營處在長沙灣的實驗室化驗。根據菜統處記錄,現時平均每天有超過一百公噸蔬菜來自寧夏,當中四十四 公噸來自信譽農場。 計劃每兩年會組織交流團,往國外農場考察,以往曾到日本、南韓、美國及紐西蘭等,今年年底暫定前往意大利。 | ||||||

陽光紙業(02002)與王子制紙(TYO:3861)的合作 stockbisque

http://stockbisque.wordpress.com/2012/06/21/%E9%99%BD%E5%85%89%E7%B4%99%E6%A5%AD%E8%88%87%E7%8E%8B%E5%AD%90%E5%88%B6%E7%B4%99%E7%9A%84%E5%90%88%E4%BD%9C/在分析陽光紙業(02002)與王子制紙(TYO:3861)的合作前先介紹中國及日本紙業的情況。

中日紙業的情況

2010年日本造紙集團(Nippon Paper)動用35.5億港元收購理文造紙(02314) 12%的股權折射了日本紙業的困境。日本近十多年的經濟低迷導致日本國紙業市場日趨萎縮。另外,輕工業制成品需要大量包裝用紙,但隨著日本輕工業搬到國外,紙業也跟隨輕工業轉移到國外生產,最後日本全國用紙量只有減無增 (見日本製紙連合會的詳細數字,圖1)。

在中國,紙業的發展完全是另一個故事。根據《造紙工業發展十二五規劃》,中國2005~2010紙及紙產量年均增長 10.6 %,2011~2015增長有點放緩但預期也有4.6%,而發展方向會從過往的“數量主導型”轉向高品質的“質量效益主導型”。

中日比較

由於中日兩國紙業行業處於不同的產業生命週期,個別公司的盈利表現截然不同。由於陽光紙業規模小,不能直接跟王子制紙比較,所以引入理文造紙(02314)、玖龍紙業(02689)作比較。

根據Price Waterhouse Coopers 「2011年全球頭100位林木、造紙及包裝產業排名」(Global Forest, Paper & Packaging Industry Survey: 2011 edition),以銷售計算,王子制紙全球排第五,全日本排第一、玖龍紙業全球排第36、理文造紙全球排第65。但論盈利,玖龍紙業錄得317百萬美元而王子制紙只有284百萬美元。

從圖2,我們可以看到王子制紙的盈利能力遠較理文造紙、玖龍紙業為低,就連規模較小的陽光紙業盈利能力也較王子制紙為佳。詳細的看,玖龍紙業2011年銷售只有王子制紙的25.1%(24386.9/97,033.0)但盈利卻多10.9%(1,967.80/1,774.2-100%),從此可見這兩家公司盈利能力有天淵之別。當然由於玖龍紙業與王子制紙的市場、產品和成本組成不同,這樣比較可能有點不公平。

總結

論盈利、回報率等數位,王子制紙不及她的中國同業,但論技術、工藝及生產經驗日方肯定優勝過中方。中日各有所長,強弱互補,合作空間廣闊。如果陽光紙業與王子制紙合作將是雙贏局面,但雙方得到幸福前是先要接受考驗的。[後續]

陽光紙業與王子制紙的合作(2) stockbisque

http://stockbisque.wordpress.com/2012/06/27/%E9%99%BD%E5%85%89%E7%B4%99%E6%A5%AD%E8%88%87%E7%8E%8B%E5%AD%90%E5%88%B6%E7%B4%99%E7%9A%84%E5%90%88%E4%BD%9C2/上文講到日本近年由於本地紙業市場日趨萎縮,紙業公司紛紛轉移到國外尋找機會。今次講陽光紙業與王子制紙的合作範圍。

筆者第一次提出陽光紙業引入日資、法資投資者投資裝飾紙項目至今兩個多月了,究竟現在進度如何呢?合作公司名稱 “陽光王子特種紙(壽光)有限公司” 已可以在網上輕易找到,但陽光紙業仍然未正式公布合作情況,事情發展漸漸開始有點譜撲朔迷離…...

不過,昌樂新聞報導日本王子制紙株式會社專務執行董事在6月6日到訪陽光紙業山東總部,而且與當地官員會面。新聞報導沒有提及合作的事情,但王子制紙高層與當地政府高層在陽光紙業會面必不是閒聊吧。

筆者懷疑除了壽光裝飾紙項目外,陽光紙業與日本王子可能醞釀著更多的合作(例如入股建造中的高端特種紙項目)。筆者的推測是基於:

■ 陽光紙業早於在2009提出了 “精細化製造”的戰略部署和開拓國外市場。在2010年1月,陽光紙業在日本設立辦事處並有意把預印技術產品出口到日本。現在高檔印刷包裝產業園第一期開始投產,陽光紙業離打入日本市場又走近一步了。

■ 陽光紙業建造中的高端特種紙專案初步預算生產高檔生活用紙、航空用紙、海洋產品包裝用紙等特種紙。對於陽光紙業來說那些是新產品,研發費用應不菲,而王子制紙在那些產品都有豐富經驗和技術。

■日本本土紙業長期處於低迷,王子制紙的長遠策略是把海外業務比重提升一倍(從大約十多個百分比升到25%)而這些增長一半源自中國市場。王子制紙正在深化環渤海經濟圈的業務,就以山東省來說,王子制紙在青島設有月產60萬平方米的包裝公司和總投資5,000萬美元的重工業包裝袋公司(預期今年6月投產)。現在王子制紙在華業務包括:植樹造林、白板紙、包裝紙、瓦楞紙、包裝產品、家庭用紙、特殊紙等等。

陽光紙業與日本王子存在不少合作空間和共同利益,但同時亦存在一些競爭。中日管理文化存在不少差異,而陽光紙業與日本王子也有各自的企業目標和策略,最終雙方會否落實更多的合作,大家拭目以待吧。

《管理力》壹電視行政總裁王子云 冒險體驗 更有同理心包容老闆與員工

| ||||||

《管理力》壹電視行政總裁王子云冒險體驗 更有同理心包容老闆與員工壹電視行政總裁王子云,過去在雅芳AVON總經理任內,上了一堂「體驗學習」課程,對她日後的職場生涯影響深遠,讓她更有同理心包容老闆與員工的難處。 撰文‧賴琬莉 「加油!Karen(王子云的英文名),加油!跳啊,跳啊。」底下的學員不斷鼓譟,但站在五層樓高木樁的王子云,依然瑟縮蹲著,捱到天色昏暗,王子云才撐著身體站起來,咬牙往前跳。沒抓住繩索的她,下到地面後,又委屈又害怕,眼淚鼻涕狂飆。 坐在壹電視辦公室,王子云談起這堂課,比手畫腳激動的描述著,彷彿昨天才上過課;事實上,這是十年前,她剛接任雅芳總經理時,公司安排她與業務部上的「體驗學習」課。 親身體會狀況 印象最深刻之前在外商工作,王子云上過國內外百種以上課程,但從沒有一堂課像「體驗學習」,讓她如此印象深刻。 所謂「體驗學習」是利用情境塑造、遊戲與工具,在參與一連串的活動中,不是老師告訴你答案,而是讓學員體驗、反省、歸納分享,最後應用到工作或生活上。 例如考驗膽識的「老鷹之柱」,是要學員爬上五層樓高的木樁,往前躍身拉住繩索,然後滑到地面。該遊戲的英文名稱是Pamper Poll,因為站在那根柱子往下跳,會嚇出尿,應該穿幫寶適(pampers)尿布上去。 其實「老鷹之柱」是選修活動,但同去的主管拱王子云:「Karen,你去玩,我今年多幫你衝兩億元業績。」從業務處長初接總經理的王子云,只好硬著頭皮上場,她望著高聳的木樁,第一個念頭是好高,爬不上去。 由於木樁有凸出、凹進之處,王子云攀爬時曾害怕摔倒,爬到一半,她覺得自己既上不去、也下不來,進退兩難,「我第一次腿軟哭了。」她不得已使出吃奶力氣抖著雙腿往上爬,但一到頂,才發現風大天冷,木頭晃動,聽到底下主管加油聲,她頓時體悟:「原來當老闆是孤單的,高處不勝寒。」在爬木樁過程中,王子云對每個下一步,都充滿害怕,她經驗到如何克服恐懼,體會到很多時刻,領導者必須獨自決定、承擔後果,「你也可以說我不要跳, 讓我下來。」她大笑的說:「尤其主管都想看我出糗,我當下驚覺,當老闆一定沒有朋友。」台灣外展教育基金會執行長廖炳煌記得,那天,王子云是最後一個玩Pamper Poll的,當她跳下時,許多同事恭喜她、對她歡呼,廖炳煌發現這一瞬間,王子云不但戰勝了自我,也拉近了與團隊的距離。 各項挑戰活動 皆有不同體悟「修復計算機」遊戲也讓王子云記憶猶新,至今,她仍牢記遊戲規則,因為過程中,老師至少覆誦十次以上。 這個遊戲是所有學員先到起始線,當計時開始,學員進到數字活動區,在不違反規則下,依序踩完一到三十三的數字,每隊有五次機會,挑最少秒數的那次計分,每次中間有一分鐘討論時間,而每次數字位置都不同。 活動規則是:一、必須依照數字大小順序進行;二、一次只可以有一個人在數字區;三、所有人都必須從起始線出發,結束後回到起始線;四、每犯規一次加十秒。 遊戲開始,大家七嘴八舌,不知道誰要當第一棒,接下來輪誰;也有人提問:「一次只能一個人嗎?能不能一個人從頭到尾?……」但是老師惜話如金,僅說:「你是在問我嗎?」只重複把題目與規則講一遍,就不再回應。 第一次團隊群龍無首,慌亂成一團,第二次就有人跳出來發號施令指揮,先把人員排序再進去,但還是狀況百出,不是有人恍神,其他人急得大喊:「誰是九號,你、你、你快一點。」就是場內的人未出來,下一個就急著衝進被加十秒。 遊戲結束後的分享會,有人提出:「主帥無能,累死三軍。」也有人說:「浪費時間問老師。」有人則沉溺遊戲的情境中。王子云體認到,身為老闆,如果不做決定,團體會是一盤散沙;透過這個遊戲,下屬能體驗做決定很辛苦, 主管也能體會不做決定,組織的慌亂與不安。 之後,回到公司開會,就有人提出,玩計算機遊戲時,若是同一個人在裡面跑,可以縮減時間,但那個人會很累,最後的效益也會遞減,花的時間反而多。「直銷業比較講英雄主義,過去雅芳就是鞭策業務高手衝業績;但公司要成長,應該是團隊合作,而且要人人聚精會神,只要有人恍神,就拿不到好成績。」王子云率領的經營團隊,因此建立了要有凝聚力,才走得長久的共識。 另一個「矇眼走繩索」活動則又有不同的刺激與體會。學員用布矇眼走低空繩索,靠著其他人「左一點、右一點」的指引前進,過程中,有人堅持走完,有人覺得自己走太慢,怕影響團隊成績,決定退場換人走。 從活動中,讓學員了解在不知未來的狀況下,需要人指引,就像老闆做決定,若下屬提供的訊息越少,風險就越高,若訊息越足夠,老闆就愈有膽子做決定;同時也讓學員體認老闆做決定那一剎那的恐怖。 放諸各領域 受用無窮 這十年,王子云從台灣雅芳總經理、再接任香港雅芳、韓國雅芳總經理,兩年前她從雅芳退休,轉戰電視圈,接手壹電視行政總裁一職,「體驗學習」課程對她影響深遠。 由於「體驗學習」是由學員學了之後去做,過程中,不僅參考其他人作法,也思考有沒有更好的方式,然後把經驗與下一個隊友分享,拿到好成績;雅芳要教直銷商如何化妝、賣產品,也需要經歷這個過程,王子云與團隊因此發展出一套「學(方法)、做(事情)、教(別人)」最後完成任務的教育訓練系統。 另一個影響是,王子云在「體驗學習」中,知道老闆要做決定有多麼困難,因此能夠體諒各自的難處。「現在回想起來,我很少抱怨老闆,因為將心比心,知道他做決定有很多痛苦 ,不可能胡搞瞎搞自己的公司,確信這一點,就沒有什麼好抱怨。」王子云慶幸自己在當總經理第一年,就接觸到該課程,她話鋒一轉談到壹傳媒交易案,「我能體諒黎智英賣壹傳媒的決定,他有他的困難,很多人說他愛錢,但你不是黎先生,怎能知道他的狀況。」王子云的職場生涯中,「體驗學習」課程的確讓她獲益匪淺,是實用且關鍵的一堂課。 王子云 出生:1964年 現職:壹電視行政總裁 經歷:台灣、韓國雅芳總經理 學歷:成大企管系 王子云 冒險體驗學習心得大膽嘗試、小心執行。 因時、因地、因人,隨時調整。 讓步也是一種贏。 體驗學習課程哪裡找? 開課機構 課程名稱 課程簡介救國團探索教育中心 人際溝通技巧課程 透過探索體驗活動,察覺溝通的障礙與問題,並藉由傾聽技巧的實務操作,達到真誠的溝通。 中華體驗學習發展協會 團隊建立課程 設定目標、建立溝通模式、衝突管理、焦點建立,整合凝聚團隊共創願景。 台灣外展教育基金會 海洋獨木舟體驗課程 學員被要求兩兩乘坐一艘獨木舟,在過程中學習領導與被領導的態度。 台灣外展教育基金會執行長 廖炳煌 「冒險╱探索教育」是藉由體驗式的學習,從過程中重新體察自我與團隊的關係,以信任感來建構團隊,乃至重塑共識。類似課程內容多以企業文化與需求來加以客製化。 | ||||||

Next Page