南海石油開發兩難

http://magazine.caing.com/chargeFullNews.jsp?id=100277679&time=2011-07-09&cl=115&page=all

在頻頻引發爭端的南海石油開發問題上,坐視非良策,中國石油公司急需找到分擔和化解商業與政治風險的新路徑

財新《新世紀》 見習記者 王小聰 記者 孫慧霞

即使深藏於蔚藍色海水之下,黑色的石油仍隨時可能觸發新的衝突。自去年7月美國國務卿希拉里表示南海問題涉及美國利益,「需通過國際機制解 決」,一些收到暗示的東南亞國家開始新一輪的「主權主張」。今年5月,軍事演習令南海問題驟然升溫。主權之外,石油天然氣這一稀缺戰略資源的開發,正是各 國角力的焦點所在。

|

| 南海石油開採平台。李滿青/東方IC |

當越南、馬來西亞等國在南海大肆行動之際,中國石油公司在南海資源最密集的南沙海域,卻沒有打出一口井。這是一個常令中國國民感到困惑甚至憤怒 的話題。為何中國公司寧可在遙遠並且經常爆發內亂的非洲國家火中取栗,或者花大價錢到中東拿服務費合同,也不願在自家的海域裡尋找石油呢?究竟是什麼讓中 國石油公司在富庶的南海猶豫不前?

開採行動進行時

到目前為止,還沒有哪個國家在有爭議的南海腹地架起鑽井平台。

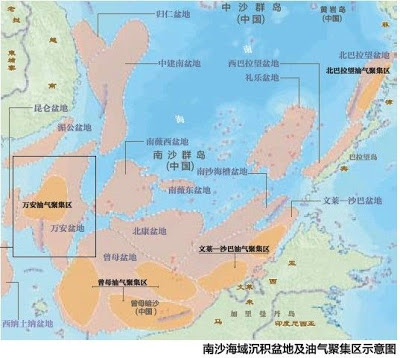

各國對南海油氣的開發呈四周包圍中央之勢,已經出油的區域主要分佈在越南東側、馬來西亞東側、印尼和文萊北側、菲律賓西側,以及中國的南海北 部,即靠近中國南部海岸線的北部灣海域和珠江口海域。這些油氣勘探開發或臨近各國海岸線,或位於大陸架上,開採難度不大,多屬無爭議地區。

由於技術能力和資金原因,東南亞各國的南海油氣開發基本由國際大石油巨頭主導,各國採取PSC(產量分成合同,Production Sharing Contract)合作開發模式。即:資源國以資源出資,外國公司負責勘探開發並承擔風險,收回成本後,雙方按比例分成。

在周邊國家中,越南在南海的開發最為激進。1975年美孚石油公司在越南南部海域發現了石油。上世紀80年代,越南國家石油與天然氣公司 (PetroVietnam)和蘇聯石油公司Zarubezhneft成立合資公司Vietsovpetro,合作開發白虎油田。白虎油田至今仍是越南第 一大油田,一度佔越南原油產量一半。2004年,越南石油產量達到峰值,日產超過40萬桶,之後一直徘徊於日產30多萬桶上下。2009年,越南原油的淨 出口為每日5.3萬桶,其中一半出口美國。

越南一直聲稱對南海擁有全部主權,南海石油是該國第一大經濟支柱,佔其國民生產總值的30%,不僅賺取了大筆外匯,也支撐著越南每年7%的GDP增長。為加大開採力度,2000年越南修訂了《石油法》,不僅使國際石油公司參與競標的過程更加公開、透明,而且條件非常優惠,合資公司裡外方股份可佔到80%左右。俄羅斯是越南國家石油公司最大的合作夥伴,埃克森美孚、BP、道達爾等西方巨頭近年來也赴越投資。

另一個熱衷於南海開發的國家是菲律賓,其石油工業非常落後,2009年日均產量只有1.5萬桶,其中采自南海的不到1000桶,幾次國際合作勘探都沒有什麼成果。但今年6月底,菲律賓又宣佈了南海地區幾個區塊對國際招標。

馬來西亞的南海策略則是少談主權多採油。2007-2009年,馬來西亞原油日產量分別為75萬桶、72.7萬桶和69.3萬桶,其中絕大部分 產自南海。馬來西亞日均出口石油19萬桶,約三分之一出口美國。馬來西亞石油與天然氣公司(Petronas)與外資合資通常三七開。

據「全球安全組織」網站的數據,各國在南海的石油產量分別是:馬來西亞64.5萬桶/日,中國29萬桶/日,越南18萬桶/日,印尼4.6萬桶 /日,各國合計136.7萬桶/日。天然氣也是馬來西亞最多,年產1300bcf(1bcf為十億立方英呎),佔到南海目前天然氣總開採量的一半以上,而 中國只有141bcf。

按兵不動的背後

相比之下,中國石油公司的行動要謹慎得多。中國海洋石油工業肇始於南海,但1965年越南戰爭爆發後,中國海油勘探開採的重心從南海轉向了渤海灣,南海開發進入沉寂期,直到1986年中國海洋石油總公司(下稱中海油)才在南海搭建了第一個油田平台。

成立於1982年2月的中海油是中國第三大國家石油公司,也是中國最大的海上油氣生產商。中海油集團在南海東部、南海西部、渤海和東海海域的44個近海油田中,與外國石油公司合作的就有23個。

最近幾年,中海油幾乎每年都會宣佈一批南海開放區塊,供外國公司以PSC方式與中海油合作開發。但中海油的條件苛刻,嚴守51%的控股底線。今 年中海油亦拿出南海西北部的19個開放區塊,其中16個在珠江口盆地,兩個在北部灣,1個在瓊東南盆地。離中國海岸線最遠的瓊東南65/24區塊,有 3080平方公里,水深1000—2200米。這些區塊都不屬於南沙群島海域。

在南沙海域這片南海腹地,中海油並非沒有嘗試。1992年,美國丹佛一家名為克里斯通(Crestone)的小石油公司找到中海油,簽訂了南沙 「萬安北」-21區塊PSC石油開發合同。克里斯通之前曾在菲律賓獲得兩個石油合同,他們推測南海的萬安盆地有豐富的油氣蘊藏。該區塊位於南沙群島西部, 距越南南部海岸280海里,但越南認為該區塊位於越南大陸架,與其對外招標的133、134、135區塊重疊。1994年,克里斯通公司開始勘探作業,同 年,中越海軍在萬安北附近發生交火。出於政治和外交上的顧慮,這份油氣合同被中國有關部門擱置。

知情人士告訴財新《新世紀》記者,中國在南海油氣勘探開發上一直面臨雙重考量:是「維權」還是「維穩」?如果要開採中國主張的南海腹地油氣權益,免不了會與南海鄰國起摩擦,到目前為止,中國政府還是維穩為主的態度。

商業風險求解

事實上,除政治上的顧慮外,商業上的高風險,可能是中國石油公司遲遲未進軍南海腹地的更重要原因。一位中海油人士告訴財新《新世紀》記者,中國 海岸線與南海最遠距離有3000多公里,難以保障人力物力的供給。交銀國際分析師賀煒也舉例說,海上油氣作業中,鑽井平台的工作人員換班是一個大問題,從 南沙到中國大陸距離為2000—3000公里,「直升飛機飛不了那麼遠」。

另一個難題是深水作業技術能力。從大陸海岸線往南海走,200公里以外水深就很快下沉至1500米。中海油副總工程師曾恆一曾表示,中海油在300米水深的石油開採技術已達世界先進水平,但300—3000米才剛剛起步。

更大的商業風險或許是浩瀚的南海究竟哪裡能打出油來。一個被媒體反覆提及卻難以證實的數字是:南海石油地質儲量約為230億—300億噸,有 「第二個波斯灣」之稱,其中70%蘊藏於南海深海區域。而美國能源機構(EIA)一份報告引用美國地質協會數據估計,南海石油儲量總計在280億桶(約合 38.2億噸)左右。兩個數字差異甚大。

「當你不清晰的時候,可以給它任意高的評估。」一位不願透露身份的中海油高層對財新《新世紀》記者表示,稱南海是「第二個波斯灣」還為時過早, 南海腹地是很大的沉積盆地,理論上推測應該資源豐富,「但由於至今沒有打過一口井,很難確切證實有多少油氣資源」。目前,各國在南海地區的石油年產量為 6835萬噸,不包括中國的數字是5350萬噸,大致相當於中海油2010年全年的國內油氣產量。越南和馬來西亞的產量還呈逐年下降趨勢。

2004年前中海油一直是中國海洋油氣資源的專營者,但中海油上下向外傳遞的信息是:中海油是一家講求績效的國際石油公司,要對股東負責,注意資產負債表的健康,不能貿然對遙遠的南海腹地展開深海油氣勘探開發。

一位外資石油公司中國區負責人表示,中海油這些年一直致力於多元化發展,在大型煉油石化、煤化工項目和LNG業務等中下游產業投入甚巨。中海油 的公司願景也是要由一家單純從事油氣開採的上游公司,發展成主業突出、產業鏈完整的綜合型能源集團,其六大產業板塊還包括金融與新能源。

在這樣的戰略之下,中海油對於深入政治和商業風險都很大的南海腹地持審慎態度,符合商業邏輯。2004年7月,中國國土資源部曾向中石油發放了 南海海域勘探許可證,允許勘探和開採18個南海南部海域的區塊。但這些區塊,不是位於南海腹地的深海,就是位於與鄰國有主權爭議的地區。中石油遇到和中海 油類似的困境。

但面對東南亞諸國的激進開發態勢,坐視顯然不是上策。一位中海油服前高層建議,中國石油公司可以考慮更大程度對外開放,也可集中國三大石油公司之力,在南海合作開發。他還認為,由於商業風險太大,國家應建立相應基金,支持「三大油」提升深海勘探開採能力,開發南海。

膨脹的小南海電站

http://www.capitalweek.com.cn/article_23668.html位於長江中上游的重慶巴南區中壩島上,近日多了一塊普通而又厚重的石碑,上書:「重慶長江小南海水電站奠基紀念」。

石碑左下角的落款是2012年3月29日,這也意味著,自上世紀90年代就規劃建設的水電站,自此邁出實質性步伐。當天,電站奠基儀式暨「三通一平」工程,在中壩島開工。

小南海水電站由重慶市政府和中國長江三峽集團公司(下稱「三峽集團」)共建,壩址位於巴南區魚洞街道大中村。工程總投資約320億元,總工期7年6個月,裝機200萬千瓦,年均發電量102億千瓦時,目前是重慶市最大的水電項目。

自今年2月4日獲得國家發改委同意開展前期工作的批文,到此次「三通一平」開工,這一系列舉措宣告,小南海水電站5年闖關成功——已排除了橫亙在前的有關環保和國家自然保護區的層層障礙。

在小南海水電站漫長的闖關過程之中,電站規模不斷膨脹,原長江水資源保護局局長翁立達質疑小南海水電站是一項政績推動工程。3月31日,國內眾多環保組織、專家學者聯名向國務院發出公開信,呼籲緊急叫停該電站工程,「嚴格依法保全長江幹流唯一的國家級魚類保護區」。

環境影響成關鍵

從巴南區魚洞鎮以西的長江邊放眼看去,薄霧濛濛中的中壩島,幅員面積4.2平方公里,因島面平坦土壤肥沃,年產蔬菜2000多萬公斤,是重慶重要的

蔬菜基地。2007年初,三峽集團和長江水利委員會組織20多名水利專家對其進行1年多的考察,最終將小南海電站壩址選定在此。

5月13日,記者找到近年來屢見報端的中壩島。這裡沒有奠基後忙碌的施工場面,更像是一片寧靜安逸的桃花源。

小南海水電站的前期工程開工,對重慶市來說是一件大事。但當地對其宣傳十分謹慎、低調。

《重慶日報》的一則報導稱,小南海水電站是國務院批准的《長江流域綜合利用規劃簡要報告》推薦梯級開發方案的重要樞紐,是重慶市「十一五」規劃的重大能源項目和保障「十三五」能源供應的支撐電源。

該報導還援引了國務院《關於推進重慶市統籌城鄉改革和發展的若干意見》(國發〔2009〕3號)要求:「穩步提高重慶能源結構中清潔能源、可再生能源和新能源的比重,積極開展重慶長江小南海水電站前期工作。」

小南海水電站儘管獲得批覆,當地對該項目的推進卻既積極又低調。事實上,一直以來它備受環保組織質疑,多次成為全國輿論焦點,而被視為敏感話題。

環保組織的質疑,源於小南海水電站正好建在了「長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區」內。不少環保組織認為,電站大壩所形成的水庫將淹沒保護區的緩衝區和實驗區,導致多種珍稀、特有魚類產卵場和棲息地大量喪失,對長江上游的水生生態系統將造成毀滅性影響。

小南海水電站的開發依據是1990年版《長江流域綜合利用規劃》,其中提到:長江幹流三峽之上、向家壩之下,應當修建小南海、朱楊溪、石硼等大型電站。

1991年12月,四川省水電廳批覆同意對小南海水電站進行可行性研究工作;1997年7月,四川省計委將其批准列入當年度地方電力基本建設投資計劃。該工程於同年12月開工,因建設資金未落實,1998年停建。

1997年,重慶成為直轄市。2006年8月8日,重慶市政府與三峽集團簽訂《長江重慶段水電項目合作開發協議》,明確由三峽集團為項目業主。

然而,對重慶當地政府來說,要上馬這個項目,必須要解決保護區的問題,可行的辦法就是調整長江上游珍稀特有魚類自然保護區的範圍。

重慶市發改委2009年7月印發的一份文件稱,小南海水電站壩址位於保護區的實驗區,回水淹沒保護區緩衝區45公里,而這會成為社會各界關注的焦點,也是小南海水電站能否通過環境影響評價,獲得國家核准建設的關鍵和前置條件,還是開展小南海水電站項目前期的首要任務。

調整保護區的範圍須經過幾個步驟:首先,要由重慶方面聘請有關專家出台調整的研究方案;其次,由農業部對方案進行論證。農業部通過方案後,再交由國家級自然保護區評審委員會表決。該表決通過後,方案還需提交國務院最後定奪。

早在2006年,重慶市就已委託中科院水工程生態所、中科院水生所等單位,悄然開始論證小南海水電項目的可行性,2008年8月完成《小南海水電站對長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區影響及其減免對策專題研究報告》(以下簡稱《影響對策專題研究》)。

2009年2月和5月,農業部兩次組織專家組對《影響對策專題研究》進行論證。專家組指出,這個即將修建的水電站會對水生生物資源以及保護區的功能造成一定影響。

專家組出具的報告中這樣寫道:「長江小南海江段是保護區珍稀特有魚類重要的棲息地和生態通道,近年來每年有約150億尾(粒)魚類的苗(卵)通過該

水域。小南海水電站的修建將會改變該區域的魚類棲息地,淹沒部分魚類產卵場,阻隔魚類洄游通道,水輪機和溢洪道會造成魚類特別是卵苗的損傷。」

但專家組最後作出結論:建議根據《中華人民共和國自然保護區條例》等有關法規,對在「保護區內建壩」提出相關解決方案。

重慶市政府給出解決方案:調整保護區範圍,將小南海江段劃出保護區。

保護區收縮

隨後,重慶市制訂工作計劃:6月至11月「推動農業部與重慶市形成共識,共同做好環保部和專家工作」,11月保護區調整報告上報國家自然保護區評審委員會評審。

按照計劃表,2009年8月31日,農業部向環保部提出自然保護區的調整申請。為保證通過環保部的評審關,重慶市發改委在文件中明確提出「市委市政府主要領導出面請環保部主要領導支持保護區調整意見」的要求。

2010年11月,國家級自然保護區評審委員會會議上,30名委員全票通過了重慶市關於保護區的調整申請,標誌小南海水電站審批核准的障礙被掃除。

實際上,從2009年5月方案出籠,到通過國家級自然保護區評審委員會的評審,在此期間,長江上游珍稀特有魚類自然保護區的調整方案,都遭到了國內近10家環保組織,以及北大教授呂植等環保專家的集體反對。

調整保護區的範圍,這已不是第一次。

1996年,為緩解三峽工程對長江流域魚類生態環境的影響,四川省政府在上游的瀘州至宜賓新市鎮分別建立了兩個珍稀特有魚類自然保護區。一年之後,這兩個保護區合併成為「長江合江雷波段珍稀魚類省級自然保護區」。

2000年,這裡升級為國家級自然保護區。但就在當年,這個保護區就遭到了水電站的挑戰,保護區裡被規劃了兩座水電站——向家壩和溪洛渡。兩座水電

站建成後幾乎首尾相接,直接導致保護區的核心區成為庫區,完全喪失流水生境,導致90%的白鱘(天然)產卵場、50%的達氏鱘(天然)產卵場喪失。

為給這兩座水電站讓路,2005年4月,國務院批准農業部關於該保護區的調整方案:保護區由向家壩開始,下游延伸至重慶馬桑溪。

針對此次調整,重慶綠色志願者聯合會會長吳登明質疑稱,將國家級魚類保護區從經濟活動較少的金沙江調整到人口相對稠密的長江江段,本身就極不科學,「是拆東牆補西牆」。

吳登明說,保護區所在江段,僅宜賓、瀘州兩市沿長江居住的城鎮人口就達500多萬,城鎮面積800多平方公里,加上規劃中成為重慶主城區的江津,未來這一區域或許將容納近億人口。

這一江段還聚集有四大化工和造紙產業,包括云天化、瀘天化、赤天化、川天化、瀘州化工城、宜賓造紙城。瀘州、宜賓釀酒城,重慶江津、西彭、珞璜等工

業園也都建在江邊,上萬家企業向長江排污。「這樣的江段被劃入保護區,它很難承擔保護功能,只能讓保護區名存實亡。」吳登明說。

2011年1月,環保部公示長江上游魚類保護區的第二次調規,該保護區再次收縮——保護區下游終點必須往上收縮22.5公里,將小南海江段徹底劃出保護區,小南海之上的73.3公里江段保護級別將由緩衝區降為實驗區。

2011年底,國務院以國辦函(2011)156號文正式批准以上調整方案。但是按照《中華人民共和國自然保護區條例》規定,在自然保護區的實驗區,不得建設污染、破壞資源或者景觀的生產設施。白鱘作為瀕危Ⅰ級保護野生動物,在保護區的實驗區建電站涉嫌與法規衝突。

GDP與環境的考量

2012年3月2日,長江水資源保護科學研究院官方網站發佈重慶長江小南海水電站「三通一平」環評公眾參與第二次信息公告,並公佈環評報告簡本。

此時,該項目第一次公示並未結束。2月22日,作為環評單位的長江水資源保護科學院,在官方網站發佈了重慶長江小南海水電站「三通一平」環境影響評價公眾參與信息公告,公示時間為2月23日至3月3日。

自然之友總幹事李波對此表示不解:「按理說第二次(公示)應在第一次收集公眾意見之後。沒想到第二次已在3月2日公示了環評簡本。」

按環評法規,第一輪公示結束後,相關科研單位必須吸納收集群眾環保建議,然後再編制環評簡本。「第一輪公示還沒結束就已經出來了環評簡本,只能說明小南海電站環評工作要麼倉促,要麼違規。」李波說。

早在2月4日,國家發改委以「發改辦能源〔2012〕231號」文同意小南海水電站開展前期工作,即啟動「三通一平」工程。

3月29日的前期工程啟動,意味著小南海水電站「開弓沒有回頭箭」。「水電站工程前期施工開始後,動輒投資上億,就很難再停下來。」重慶一位不願具名的環保人士稱。

而重慶市為掃清前期工作的層層障礙,四處溝通,對象除了農業部、環保部等中央部委外,還包括環保組織和專家學者。

報媒體報導,2010年11月,保護區調整經過評審會通過後,重慶市發改委官員曾到北京與反對聲音較大的環保組織面談。2011年3月,重慶市發改委官員亦專程到全國「兩會」會場,找到全國政協委員盛連喜溝通、交流,盛後來撤銷了「慎建小南海水電站」的提案。

曾對話重慶官員的大自然保護協會長江項目負責人郭喬羽透露,重慶對調整保護區給出的解釋是,保護區已壓住了該市主城區,極大限制了城市發展,調整是為了貫徹中央對重慶的戰略部署,實現重慶城市的整體規劃,並解決重慶對外來能源、水資源的依賴。

重慶市市長黃奇帆公開表示,小南海水電站建成後,將發揮巨大綜合效益:一是電力保障作用突出,年發電量超過100億千瓦時,相當於重慶現有年用電量

的15%,每年可節約原煤500多萬噸,不僅可以緩解重慶能源緊張狀況,還有助於重慶轉變能源發展方式,形成新的能源保障體系;二是從根本上改變川江河段

航道條件;三是有效減少重慶主城港區泥沙淤積,明顯增強重慶主城和三峽水庫防洪能力;四是改善提水條件,從根本上解決渝西地區工程性缺水問題。

翁立達質疑稱,重慶提出的以上幾條理由都不成立。「說重慶缺電,我最近剛得到的消息,三峽要給重慶供電了。按照重慶的說法,三峽供電就不建小南海,那這個缺電的理由就更不攻自破了。」

重慶的官員亦曾要翁立達理解、支持。翁立達告訴記者:「我態度一直很明確,不能理解、不能支持,小南海電站建了,以後這問題算誰的?」

在翁立達看來,小南海電站是作為政府的一項功績推動的,重慶直轄以來從來沒有一項300多億元投資的工程,這都是GDP主導的。

「重慶上馬小南海電站既不科學,也不經濟。」3月31日,國內眾多環保組織、專家學者聯名向國務院發出公開信說,小南海電站設計年平均發電量僅僅是其相鄰的金沙江下游四個梯級和三峽水電站的3%,其單位千瓦投資規模高達幾個相鄰電站的2—4倍。

小南海電站將使保護區長江幹流江段的損失長度至少達到95.8公里,佔保護區長江幹流段353.16公里長度的27%,使保護區名存實亡。20年來,長江珍稀特有魚類棲息地先是被迫從葛洲壩退到三峽,再從三峽退到溪洛渡、向家壩,又將再次退到小南海。

公開信稱,小南海大壩一旦修建,將成為一道巨大的物理屏障,直接截斷大壩上下游江段的連續性,阻礙洄游性魚類向上游或下游遷移,大量珍稀特有魚類將喪失它們的產卵場和棲息地,長江上游的水生生態系統受到毀滅性影響。

持續膨脹的電站規模

規劃過程中,小南海水電站的規模和年發電量急劇膨脹。

記者查閱資料時發現,在1990年版《長江流域綜合利用規劃》和《中華人民共和國水力資源複查成果(2003)》中,小南海水電站的規劃裝機容量均為100萬千瓦,年平均發電量僅為40億千瓦時。

但2012年2月23日公佈的《小南海水電站「三通一平」工程環境影響評價公眾參與信息公告》卻顯示,小南海水電站的裝機容量為1680兆瓦(即168萬千瓦),年平均發電量達85.84億千瓦時。

僅36天之後,《重慶日報》對外披露的數據再度膨脹,該報報導顯示,電站計劃投資約320億元,工期七年六個月,庫容13億立方米,裝機容量200萬千瓦,多年平均發電量為102億千瓦時。這意味著,小南海成為重慶市投資最大、裝機規模最大、發電量最大的項目。

自然之友調研部主管張伯駒推測道,「這些數據的變化表明,小南海的真實裝機容量和年平均發電量遠遠超出原有規劃。」而緊隨其後的,是小南海的主壩高度、蓄水位、庫容等關鍵性指標也可能隨之變化,電站對長江珍稀魚類資源特別是部分產漂流性卵的魚類的負面影響或將超出預期。

翁立達說,重慶想把這個項目搞大,拉動當地經濟,坐收利稅。

據《重慶日報》3月30日披露的數據測算,小南海的單位千瓦裝機投資將達到1.6萬元,是金沙江下游3座梯級電站平均投資的3.6倍多,也遠遠超過三峽4950元的單位千瓦裝機投資。

「1.6萬元每千瓦這個指標很差,它和向家壩和溪洛渡遠遠不能比,(成本)要高上幾倍。」翁立達細細地算了一筆賬後,認為小南海水電站的經濟性低下。

此外,小南海設計年平均發電量雖提高至102億千瓦時,仍僅是與其相鄰的金沙江下游向家壩、溪洛渡、白鶴灘、烏東德4個梯級電站的5.2%。

翁立達的說法得到另一位環保人士的呼應,「重慶市決心建設,但問題是小南海發電量並不是很大,當年重慶市拒絕買二灘水電站,現在卻要建立一個比二灘水電站發電量還小的水電站,因此非常不划算。」

如何協調GDP與環境保護的共同發展,將進一步考驗重慶市政府的智慧。