- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

作品要賺錢 創意或管理重要?

|

||||||

|

台灣大學管理學院副院長暨 EMBA執行長黃崇興(以下簡稱問):電影也許被認為是越突破、越創新、越容易取得票房上的成功,可是回頭來講,史上也不乏創意成功,但商業失敗的例子。 如果拿美國跟台灣比,一九八○年代之後,好萊塢在全球建立起資金與專業競爭門檻,並擁有行銷全球的能力;相對的,國片一直談不上具有系統性。 這當然有主、客觀因素限制。因此,國片似乎在風險衡量與商業機會的掌握上,總是像打游擊戰一樣。 電影製片的角色就是要平衡創意與管理根本上的兩難。你是台灣史上最賣座的兩部國片《海角七號》與《賽德克.巴萊》的製片。 有趣的是,《海角七號》是投入少但票房收入高的案例, 《賽德克.巴萊》則是投入最大但回本挑戰極大的案例。 你認為創意重要或管理能力重要?文創要能成功,金主與創作人必須對話! 《賽德克.巴萊》製片黃志明(以下簡稱答): 我還是覺得「創意」重要。好創意就是好故事,尤其是好劇本。它大概占了成敗的五○%,甚至更高。 當然也有創意成功,但管理失敗的例子。 儘管如此,電影要稱之為成功,就是要賣錢,創意評估仍是電影的最核心。但是,什麼叫作好創意? 當創意還沒有被執行、經過市場測試之前,你怎麼知道它會不會賣錢? 我們(電影人與創業投資人)的思考是不一樣的。 我們講版權價值,所以我們談的是,「你看這創意多好?」「我有這樣的卡司,它會在日本、在哪裡賣錢……,你應該相信我。」但我發現,跟 VC(venture capital,風險資本投資人)談這些是對牛彈琴。 他們只要知道風險控管還有財務分析:市占率可以達到多少?有多少(報酬)?他只想控制資本風險。 我告訴風險資本投資人,「你把我們的ROI(投資報酬率)算到三○%、四○%,如果電影導演可以賺這麼高,他幹嘛找你?」 因為電影製作時間上是很快的,一年就可以看到創意被市場檢視的結果,導演如果可以賺這麼多,找朋友、找銀行借就可以了。 問:風險投資人期待電影人有一套資金控管流程出來,但是對你來說,有沒有這套流程存在? 風險要能管控,不能再套用科技業思維! 答:有,其實有,但這是(先後)程序的問題。 現在一年台灣電影(含國片與外國片)總收入約是新台幣五十億到六十億元,但你回頭看過去二十年,國片最慘時市占率不到一%,其他都是好萊塢的片子。台灣過 去是沒有(可供國片預估市場潛力的歷史)數字的。 今天隨便講,如果我告訴風險投資人《痞子英雄》是警匪片,所以我用布魯斯.威利(Bruce Willis)的《Die Hard》(終極警探)來套,可是怎麼套得起來? 一個片從開始找錢到行銷是兩個頭,需要打開的是那兩頭。中間執行這段管理的問題還好,找到對的人、有效率,都做得到,但他們只在意中間那一塊。 問:科技業的新創商業模式比較成熟,它有比較多的關鍵指標來評估,對市場調查、市場管理做得很多。 另外,搞一個新科技,可能五年十年才知道成敗,這些特性與電影都不同;可是,從另一方面看,台灣電影產業早晚還是要面對「機制化 (institutional)」的問題,就像科技新創要有所謂「孵蛋器」,做為銜接創新與商業介面。這幾年你有沒有看到電影產業機制化要成形了呢? 答:有。人們講台灣沒有電影產業,是講台灣沒有像是香港的英皇電影公司、寰亞電影公司這種平台,讓所有懂版權和懂股權的人能在裡面交換。如果這波一百億或 兩百億(電影資金潮),能夠長出兩到三家公司來,我覺得會是很大的成就。 這產業很悲哀的,拍十部片,可能只成功兩到三部,風險實在太高了。 像是(中國)華誼兄弟,這樣完全靠票房收入的上市公司,全球很少有這樣的例子。我們講,電影,是文創火車頭,要有公司去從食、衣、住、行、育、樂去產出東 西來。一家電影公司一定要有周邊的東西開發……。 問:但台灣現在連靠票房的電影公司都沒有! 創意要能管理,建立產業前先要有公司! 答:對。但現在開始,在創投之外,已有公司來管理製作, 導演或是能創造版權價值的人也有股份,以後香港、美國要來台灣找合作,這公司就會出來談了。 單就個案與風險投資人談是不通的。 問:你的意思是說,以前都是電影人拿個案去跟風險投資人談,但以後風險投資人就可以對公司或平台談,機制就可以建立。但如果公司和平台都沒有出來呢? 答:那我們就只能繼續靠熱血拍電影。台灣的電影是怎麼拍出來的?魏德聖拍《賽德克.巴萊》在自己的studio(製片工作室)投資了三○%、《艋舺》豆子 (導演鈕承澤)投了二五%。 我假設一個狀況,拍《阿凡達》(Avatar)的柯麥隆(James Cameron),在拍《阿凡達》的時候同時投資了三○%在裡面,你覺得製作會變成什麼狀況?柯一定覺得你們這些studio的人不要來搞我的劇本,他有 話語權。我們管理上最不想碰到這樣的狀況,因為沒得談。這不是製片制或導演制的問題,而是資金結構就在那裡。 為什麼我一直覺得應該有一個平台,導演來這邊,有賺錢就分紅,有個(管理)機制在,但現在就是憑熱血、憑激情。 問:台灣可以從好萊塢建立電影工業的經驗中取經嗎? 答:台灣永遠複製不了好萊塢。 好萊塢每個major studio(主要電影製片廠)都有專屬的律師樓,很多製片本身就是律師,每天都有一堆合約產出;還有工會,一部片要拍,光辦個保險,電腦裡有上萬種不同 製作模式可以選,我們哪有這些機制呀?路還很遠。 以前(台灣)可能一年拍個八部、十部(國片),現在可能會到三十部、四十部,資金面和市場面管理,現在都是空的。這比製作預算是三十億還是三百億重要。只 有到那時候(機制成熟),我們才能不用再憑熱血去拍電影。 管理精華跟一般人的認知不同,創意不是隨便就可以出現的。即使是電影產業,創意還是需要某種創意管理,要有很多的機制與鼓勵。台灣要發展電影產業,就需要 有中介平台式的公司做前端的創意管理與後端的市場管理,不能只是管中間的電影製作。 新產業的形成需要環境,儘管距離好萊塢尚遠,台灣擁有相當好的創意人才庫與周邊的市場,台灣電影還是有發展產業的好機會。 【延伸閱讀】台灣本土電影迎來新熱潮國片今年市占率15%國片今年在台灣總電影票房營收市占率15%。過去20年,台灣的國片市占率最差時甚至只有1%, 而《海角七號》在2008年的票房紀錄反轉了台灣市場被西片占據的局面,此後,《冏男孩》、《父後七日》、《雞排英雄》到今年的《賽德克.巴萊》與《那一 年,我們一起追的女孩》……,各種創意類型的國片成功,迎來了國片20年未見的新熱潮。 100億資金潮 國片熱門,科技業的企業強人王雪紅、郭台強都陸續投入電影文創產業,預計未來3到5年內,官方加上創投合計的文創基金將達新台幣40億元額度,未來10年 的資金更將突破百億,這一波國片熱吸引的資金潮,也是前所未有。 |

||||||

詩人轉行賣茶 把茶當「作品」賣

|

||||||

五月十七日,驅車來到占全台紅茶面積九成的南投魚池,在大雁村找到網路暴紅的「淡定紅茶」實體本尊——森林紅茶。春茶剛採完,雨中,一片片大葉紅茶上的水珠,又將孕育茶農下一季希望。 它的暴紅,源自五月九日一篇網路文章。那天,全台最大BBS(電子布告欄)批踢踢「分手擂台」貼文,作者共用了七十五次「淡定」,形容男主角面對女友哭鬧,仍泰然喝著紅茶,情節幽默遭網友瘋狂轉貼;「淡定紅茶」因而暴紅。 把淡定紅茶放到樂天購物網站曝光的網路社群人89(本名張佑輔)說,過去一年,這產品的瀏覽人次連五千都不到,光九日、十日兩天,竟湧入十萬人次;網路上從原本零訂單,兩週來已接下一百五十筆訂單、約十二萬元營業額。 他協助茶農行銷曾獲選比爾.蓋茲伴手禮 其實暴紅前,森林紅茶就曾摘下台灣有機茶比賽紅茶組冠軍等獎項,也是中華電信致贈微軟創辦人比爾.蓋茲(Bill Gates)的伴手禮,被緯創、資誠等企業認養,茶香連科技大老施振榮、文學大老余光中都說讚。 森林紅茶,是小農從九二一地震廢墟中成功站起的故事,林琮盛,則是催生實體淡定紅茶的品牌推手。 大雁村產製的紅茶,曾進貢給日本天皇,一九六○年代全盛期一斤茶能賣一美元;一九八○年,卻因印度等地紅茶崛起,生機頓滅,茶園改種起一棵棵的檳榔樹。九二一災後重建,則讓紅茶產業再次成了當地希望。 十四年前,林琮盛舉家搬遷埔里協助創辦《新故鄉雜誌》,並獲金鼎獎最佳雜誌編輯獎,他回憶,當時負責輔導當地災後重建時,只有魚池鄉紅茶產銷班第六班班長 葉金龍夫婦,接受茶葉改良場建議,不賣每公斤兩百元茶葉原料,投入有機茶種植,朝手採一心二葉等高品質自產自製自銷的品牌路前行。「農產品不做有機,走不 久,」七十歲的葉金龍說。 挫折來得很快,二○○一年,十七人加入紅茶產銷班,但連兩年虧上百萬元的慘況,則讓大家紛紛出走,只剩下三人。葉金龍、劉鳴升夫婦倆仍持續復育茶園,希望把品牌傳給子孫,也讓村子老人家有採茶收入。 他讓茶有了故事訴諸在地情感與人文厚度 曾留學法國,林琮盛則陷入知識分子盲點,一味鼓勵茶農追求有機、手採、高品質,卻忽略對方苦無銷售通路,「他們跟著你(的理念)做,告訴你茶賣不出去,怎 麼辦?」有一次,他在演講場合接觸中華電信基金會,雙方討論出企業伴手禮概念。但茶農只懂種茶、製茶,較不重包裝,雙方難以對話……。 茶農再次求救,為了要一個承諾,二○○六年,林琮盛決心放下專職工作,拿出小孩教育基金五十萬元,要太太養他。太太問林琮盛:「真的要嗎?」林琮盛跟太太說:「那是承諾。」他一邊說,一邊掉眼淚。 於是他承諾每年代銷森林紅茶十分之一產量,希望把茶當「作品」而非「商品」賣,透過茶當媒介,把詩和故事結合,訴諸在地情感與人文厚度。 他解釋,先要有好茶、好故事,再用詩詮釋出茶背後那光陰的故事,就能把茶從商品進階到作品。 有一次他聽到茶農劉鳴升帶著採茶阿婆上山採蜜香紅茶,採到一半,一位阿婆大喊:「蜜蜂來了!」劉鳴升要大家趴下,等蜜蜂過。但,蜜蜂竟在那位有佝僂病阿婆 背上,盤旋不去,她因害怕而揮手,反招來更多蜜蜂,大聲求救下,劉鳴升撲了過去,成了阿婆身上的人肉盾牌,以身飼蜂,最終送醫,臉上被拔除十三根蜂 針……。憶此,眼眶泛淚的林琮盛將其命名「懷念茶」。 「本質是茶,但我從不覺得是在賣茶,」他認為當傳遞出感動,茶的生命就能得到昇華。 至於暴紅的淡定,則源自他心境變化。二○○九年,四十六歲的他陪國一的兒子讀書,由於孩子沒錢補習、功課一塌糊塗,他焦慮不已,懷疑起過去的選擇。為平復 心情,他寫下淡定、泰然字眼,結合過去讀老莊悟到的若水、浮塵概念,再以「悲歡若水、心如浮塵、雍容淡定、波濤泰然」命名出四種不同茶款。 目前,林琮盛開發的台茶十八號「淡定」條型紅茶,每組二十五克、三百元,換算每斤七千二百元,價值是阿薩姆飲料茶原料的三十六倍。 「它可以論斤秤兩的嗎?」當各界把淡定當商機,林琮盛強調,「它真的是作品,不是商品。」其實去年年營業額第一次破百萬元,但從秤茶到包裝全手工製作,一組歷時三十分鐘包裝,售價二百五十元至三百五十元不等,買茶送詩,若扣掉茶葉、包材成本,一組賺不到一百元。 兩年前,林琮盛又從劉鳴升那拿到手工揉製的台灣原生種紫芽山茶,詩人轉業賣茶的他,把山茶強韌生命力和九二一連結,在地震十一週年開發「地動的花蕊」茶款,獻給當時一同工作的夥伴。以下是他創作台語同名詩的最後一段: 春天的氣味,從山頂吹來地動的花蕊,一欉一欉從土腳爆開但願,滿山遍野的花籽,落土沉底為咱的眠夢帶來故鄉一冬擱一冬的花香 這是他的詩,也是他的心。 | ||||||

賣畫家50幅作品5年信託謎解

http://www.21cbh.com/2012/xintuo_121/574838.html色彩明亮厚重的景色寫生,不注重細節但形象真實,更強調主觀情感表達再現——誕生於上個世紀40至60年代的美國灣區具象畫派,隨著美籍華裔畫家王健的回歸,更直接地展現在了公眾眼前。

對國內公眾而言,這樣明亮濃稠的風格還略顯陌生,為了推廣自己的作品,王健除了選擇常規的畫展,還瞄準了藝術品信託這一金融模式。

國內藝術品信託自2008年誕生起,雖然頭頂「藝術品」的光環,但實際上是持有人將藝術品受讓給信託公司從而獲得資金的一種融資方式。此後,投資型的藝術品信託開始佔據主流,也就是以基金的形式募集資金,再根據市場時機買入賣出藝術品獲得收益的一種投資產品。

不過,王健需要的不是投融資,而是一種只有他一個自然人作為委託人的信託。受託的資產是王健的財產,包含的50件藝術品分為37幅油畫、9幅素描和4件雕塑,均其創作,由信託公司受託管理。

從「以產品為導向」向「以管理為導向」的試水,預示著「受人之託,替人理財」的信託本源開始回歸。

9000萬估值的信託架構

這是國內金融機構首次設計的以藝術家命名的財產信託,雖然一拍即合,但做起來並不容易。

信託計劃的資產來自王健,他旅居海外20年,為美國西部地區「灣區具象畫派」的第三代代表人物。

國投信託創新部總經理李強回憶,認識王健非常偶然,源於中國美術館館長范安迪策展的「遠行的回歸-王健油畫作品展」。

國投信託注意到,王健曾在美國舉辦過60餘次個人畫展,由美國境內十幾家畫廊運作的作品已達上千幅。但在國內藝術市場,他還是一個讓人較為陌生的名字。

雙方通過多次接觸和溝通,最終達成在國內設立藝術家財產信託的意願。

這一信託計劃的構架是,首先由王健作為委託人將自己的50幅作品委託給國投信託管理,後者作為受託人,通過與專業機構合作辦畫展、在國內知名院校舉行講座演講、與私人銀行等金融機構合作舉辦作品鑑賞會等活動,對王健的藝術品進行推廣運作,從而實現信託財產的穩定增值。

李強說,信託計劃初步確定的託管年限是5年,根據王健作品在美國十幾家畫廊的市場運作水平,這50幅作品估值約9000萬元。5年託管期滿後,根據運行情況再確定是否延期。

委託管理期間,作品的所有權、管理權屬於受託人,信託財產是從委託人、受託人、受益人自有財產中分離出來的一項獨立財產。到期後,通過管理運作和其他情況取得的信託財產,包括信託財產中的畫作和出售畫作所獲得的收益,都歸這項財產信託受益人。

作為受託人,國投信託收取管理費和超額收益。李強透露,年管理費幾十萬元,主要看以後推廣運作是否能成功提升藝術價值。畫作市場價格大幅上漲所獲得的收益,委託人可根據協議提取一定比例的費用,即為超額收益。

投資者的參與方式不是購買信託產品,而是直接購買畫家作品。「這50幅作品在用於展覽、推廣,提升王健的知名度、藝術價值和其藝術品的市價。委託管理期間作品也可出售。比如,在私人銀行舉辦的作品鑑賞會上,有的客戶就會表示喜歡及買下的意願。」李強說。這是一款開放式信託,作品被買走後,信託公司可根據和藝術家的協議,補充其新作品。

一分鐘衍生閱讀

財產信託:委託人將自己的動產、不動產、知識產權及版權等非貨幣形式的財產、財產權,委託給信託公司按約定的條件和目的進行管理或者處分的行為。

其次,信託運作過程中,國投信託作為管理人,除了主要負責制定藝術品的運作和推廣策略,並具體執行操作外,還需要引進專業第三方藝術機構。比如,他們和北京文化發展基金會、US art藝術全產業運營機構等合作,為王健在炎黃藝術館舉辦了畫展。

此外,US art將王健的油畫印製成絲巾,製作印刷油畫撲克牌等衍生品,負責藝術衍生品的推廣運作。

李強透露,藝術機構並不收取固定費用,而是獲得藝術品升值的超額費用,也在信託外圍自行配置藝術家作

首單單一財產信託

「王健當代藝術信託」並非國內首隻針對藝術家設立的信託計劃,但是首隻針對單個藝術家作品設立的財產信託。

直接針對藝術家的信託模式,最著名的是美國的藝術家共同信託(Artist Pension Trust),「以物代幣」是這款中長期信託投資計劃的最顯著特徵。

藝術家共同信託由共同藝術公司(Mutual Art)創辦,已經建立紐約、洛杉磯、倫敦、柏林、北京等10個信託中心。北京中心2006年啟動,首批加入的藝術家有隋建國、葉永青、展望、林天苗、洪浩等22位。

其參考了社會保險的運作模式,參與者都是藝術家,為信託提供自己的作品。信託計劃期限長達20年,藝術家每年提供一件作品,作品所有權仍在藝術家手中,只把經營權交給共同信託,信託的專家團隊負責這些作品的銷售。

根據規定,作品10年後才推向市場,通過市場運作實現投資收益最大化。作品售出後,藝術家本人獲銷售收入的40%,另40%劃歸共同信託的集體公積金賬戶,每位參與的藝術家可在集體公積金賬戶中獲得均等的投資收益,餘下20%是共同信託的管理費。

而王健的這款藝術品信託計劃採取的是財產信託模式。因此,其與「藝術家共同信託」不同的是,設立後信託財產即脫離委託人的控制,讓受託人管理,從而保證保值增值。

除試水藝術家財產信託外,國投信託還在探索私人信託。比如,一位藝術家族後代,正在對家族藝術品遺產進行分割。但是油畫等藝術品,往往是成系列的,若單獨拿掉一幅,藝術價值就會受損,因此正考慮由信託公司設立一個指定用途的財產信託。

「類似的私人信託是可行的。目前遺產稅還未開徵,有遠見的富裕人群已開始考慮這個問題。一旦開徵,財產轉移的成本就很高了。」李強說。

首位進樂高的台灣囝仔 勇於拆掉九十分的作品 才有權利挑戰一百分

| ||||||

去年,樂高從全球上千候選人中,經過六個月嚴苛考驗選出八人,比華航培訓機師平均二%的錄取率還低! 今年,鄭以謙打破傳統,以史上第一位台灣人的身份,進入樂高設計部門。 這位在台灣被高中老師警告「沒出息」的年輕人,為何在樂高卻成為搶手設計師?

撰文‧楊卓翰 ﹁樂高整個甄選過程非常長,又很痛苦。從我申請到上班,將近半年!」今年三十歲的鄭以謙,講起話來慢條斯理,有些溫吞,很難想像,他竟能在樂高殘酷的甄選過程中存活下來。事實上,聯考重考才考上東海大學建築系的他,從來不是大家眼中的資優生。 樂高為了挑選設計師,不惜大費周章,甄選過程長又嚴苛。每年一度,樂高歷時半年、共四階段的徵才活動中,全球上千名的候選人,最後只有八人被樂高選中,比華航培訓機師的錄取率(平均二%)還低。而這次,樂高特地在全球公開接受申請對外招募,鄭以謙,就是唯一錄取的亞洲人。 高中時 曾被老師罵﹁沒出息﹂雖然成為樂高優選的設計師,但鄭以謙在台灣讀書時並不順遂。因為很喜歡畫畫,國中時念美術班;鄭以謙表示,「我高中數學,六學期有五學期不及格。唯一及格的那年,是因為老師是代課老師,讓全班都過。」「我的高中老師還警告過我:『上課都在畫畫,你這樣下去,一輩子都不會有出息。』」他坦承,「那時候真的很迷惘,……因為大學聯考考得太差,第二天就直接去報重考班。」大學畢業後當完兵的鄭以謙,在台灣的建築公司上班三年。原本就喜歡出國的他,決定要出國留學。於是,鄭以謙在前年申請到獎學金,到紐約康乃爾大學念建築碩士。「其實會走上建築,就是小時候玩樂高的關係。」他說。所以,在紐約唸書期間,決定要給自己的夢想一個機會。去年七月,他開始準備參與樂高甄選的作品集。 同樣是樂高迷的台灣官方樂高大使施郁真,透過樂高的網路社群認識鄭以謙,也看著他一步步往夢想邁進。「他那時花了很久的時間準備作品集,也給很多人看過、詢問意見。樂高迷或多或少都夢想過要當樂高設計師,但是真的那麼天真,會付諸實現的,只有鄭以謙。」施郁真說。 兩天「死鬥營」 挑出金腦袋設計師作品集只是四個甄選階段的第一步,接下來,樂高會寄兩盒積木作業,用有限的積木拼出新東西,然後是第三階段,透過skype的網路面試,從生平到經歷問過一輪。到這一關,樂高已經刷掉了九百多人。最後,鄭以謙收到了一張到丹麥的機票。 去年十月,樂高邀請全球來自巴西、紐西蘭、德國等二十一位候選人到樂高總部丹麥畢蘭,參加最後一輪,也是最關鍵的甄選──為期兩天的「死鬥營」。「我是二十一人裡唯一一位黃種人。」鄭以謙說。 「一開始,會感覺二十一個人都是對手,我們台灣人會這樣想。」鄭以謙說。這是樂高的高壓策略,其中一個活動,要候選人在兩個半小時內用有限的材料組成作品。當積木撒下去,沒有人說話,整間房間裡只聽到積木清脆的聲響,空氣幾乎凝結了。但是他很快發現,樂高不是要找最突出、最厲害的角色。 「他們花了整整兩天的時間在觀察,看你是怎麼樣的人;刻意營造出的壓力環境,就是要看誰是真正適合的人。」鄭以謙舉例,當初有一位表現相當突出,很會畫圖的設計師,原本以為肯定會輸給他,但最後一關,他們要合作開一個小型的展覽,讓全公司的設計師來參觀。該位候選人卻因為和團隊合作不順暢,最後未被錄取。 「不管在怎樣的環境下,你都要保有幽默感和童心,這對我們非常重要。」樂高資深設計師托洛谷德︵Will Thorogood)說。而鄭以謙從高中時就喜歡在老師面前畫畫的童心,正是樂高所要的。就這樣,他成為今年八位新進設計師中,唯一一位台灣人,也是樂高有史以來第二位亞洲設計師。 不打卡、不加班 天堂般的工作環境今年一月開始在樂高上班的鄭以謙,一進去就被樂高的自由環境給嚇到。先不論樂高設計工廠(Project House)比Google︵谷歌︶還有趣的硬體環境,「公司從不加班。每天上班七個半小時,我八點到,下午四點就可以走,完全不用打卡。」但是,在輕鬆的環境下,每個人的要求,卻和鄭以謙熟知的台灣工作文化截然不同。「差異最大的,就是對一個東西的要求。我們花很多時間在設計產品,這個東西已經有九十分了,但是大家會不斷地花時間調整到一百分。即使這樣,他們還不會把產品放下來,還會再花時間調整。」鄭以謙說。 坐在鄭以謙辦公桌右手邊的,是樂高電影首席設計師麥可.福勒︵Michael Fuller) 。他解釋鄭以謙的驚訝:「因為在這裡的每個人,都是玩樂高長大的呀!所以我們會用盡力量守護這個產品,這是樂高人的共通點。」鄭以謙還補充:「台灣人比較急,只要有九十分,就搶先比別人先出再說。另外一種情況就是問『你能不能再便宜一點?』壓低價格。結果只要半吊子就好,得過且過。」但是,在樂高,「抱著台灣人這種個性,我永遠進不了樂高,因為樂高從來不接受快又便宜的東西,Det-Bedste-er Ikke-For-Godt(丹麥文:只有最好的才夠好)。」鄭以謙引用樂高的精神標語說。 「很多人問我,為什麼我的樂高作品做得這麼好?關鍵就在於,你要勇於拆掉自己的舊作,反覆、再反覆地不斷重做,東西就會越來越好。當人家拿出好東西的時候,你要看到的是背後的努力。」鄭以謙說:「如果樂高教了我這一生什麼,這件事最重要!」 鄭以謙

出生:1984年 現職:樂高城堡系列設計師 經歷:建築公司設計師 學歷:美國康乃爾大學建築系碩士 家庭:未婚 | ||||||

國家版權局:未授權音樂作品月底前須下線

來源: http://www.infzm.com/content/110578

(新華社/圖)

7月9日,國家版權局發布《關於責令網絡音樂服務商停止未經授權傳播音樂的通知》(下稱《通知》),要求網絡音樂服務商停止未經授權傳播音樂作品的行為,並於2015年7月31日前將未經授權傳播的音樂作品全部下線。

《通知》明確,為加強對音樂作品著作權人權利的保護,規範網絡傳播音樂作品版權秩序,依據《中華人民共和國著作權法》、《信息網絡傳播權保護條例》及《著作權行政處罰實施辦法》等相關規定,以及“劍網2015”專項行動有關工作部署,自2015年7月起,國家版權局啟動規範網絡音樂版權專項整治行動,加強對網絡音樂服務商的版權執法監管力度,推動建立良好的網絡音樂版權秩序和運營生態。

對於在2015年7月31日以後仍繼續傳播未經授權音樂作品的網絡音樂服務商,國家版權局將依法從嚴查處。

目前,在網絡音樂平臺中,未經授權隨意音樂作品使用現象仍較為普遍。QQ音樂、蝦米音樂、網易音樂等幾大App都號稱各自握有一定的正版授權,但仍然免不了灰色地帶的存在。

《南方周末》早前報道顯示,這一兩年,騰訊大手筆地入手了一系列獨家版權,包括《我是歌手3》、《中國好歌曲2》、JVR、相信音樂等。並與華納音樂、索尼音樂——世界三大唱片公司之二——達成獨家版權合作。這意味著,包括周傑倫、五月天、蕭敬騰、韓庚、林俊傑等人在內的一批歌手,都要從其他一切數字音樂平臺下架。

此外,蝦米音樂也往版權上扔了數以億計的人民幣。

某知名網絡音樂服務商負責人在接受《北京青年報》采訪時,對版權局此舉表示贊賞,認為從長遠來看會促進網絡音樂的健康發展。“其實現在比較大的這幾家服務商都沒有惡意侵權的意圖和行為,基本都是按照法律法規來辦事,只是因為相關法律法規目前還不夠完備,所以在有些事情上大家不清楚到底算不算侵權,這就導致了打擦邊球行為和灰色地帶的產生。如果版權局等部門今後能像這樣,給出越來越明晰的限定,我們的正版化進程就會更快,早日形成可持續發展的健康環境,最終得利的還是服務商自己和廣大樂迷。”

音樂150710德伏紮克 四首美國作品 (上篇)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/07/10/%e9%9f%b3%e6%a8%82150710%e5%be%b7%e4%bc%8f%e6%89%8e%e5%85%8b-%e5%9b%9b%e9%a6%96%e7%be%8e%e5%9c%8b%e4%bd%9c%e5%93%81-%e4%b8%8a%e7%af%87/音樂150710

德伏紮克 四首美國作品 (上篇): 新世界交響曲、美國四重奏、美國組曲、美國旗清唱曲.

蕭律師執筆: 名曲與名盤系列

Antonin Dvorak (1841-1904)

〈新世界交響曲〉

1891年6月6日,一個 波希米亞屠夫的兒子收到一位美國紐約雜貨店主的太太發來的一封電報,誰會想到就憑這封電報,竟引出四首與美國有關的樂曲。這個屠夫的兒子就是當年四十九歲、布拉格音樂學院作曲教授 德伏紮克Antonin Dvorak,而雜貨店主的妻子就是那個年代深深影響美國人的音樂生活、令人敬重的美國紐約國家音樂學院創辦人兼總裁Jannette Thurber太太。

這四首樂曲其中之一就是現今大受歡迎的交響樂,德伏紮克作品編號95的第九交響樂 「新世界」,另外三首分別是他的作品編號96的F大調弦樂四重奏、鮮為人知的作品編號98b的「美國組曲American Suite」和作品編號102的「美國旗清唱劇American Flag Cantata」。最後兩首樂曲,保證一百個發燒友中九十九個不識。

該封電報邀請 德伏紮克出任紐約國家音樂學院主席,年薪15,000美元,要在學院任教兩年。 這年薪是他當時在布拉格音樂學院拿到的三十倍! 受聘條件還包括每年指揮十場他自己的作品,其中四場要由他教導及訓練的學生在紐約演出,其餘六場在其他城市演出。 同時,他必須每星期教授作曲三天,每次二小時,同時要每星期監督樂團排練四小時。其餘就是他自己的時間了。這項聘任條件無疑是非常優厚.

起初德伏紮克仍三心兩意:他捨不得離開波希米亞的人民和他熱愛的鄉間,但,像無數在十九世紀移民到美國的中歐人,他也響往美國的經濟繁榮和種種社會美德— 總統也只是一位普通的先生!相對而言,波希米亞幾個世紀以來一直受到奧地利統治,淹沒於德國的語言及文化之中。經過多番諮詢朋友的意見,他終於決定走馬上任,在1892年9月27日舉家前赴紐約。

他的蒞臨在美國引起轟動,因為他當時已是眾所週知、享負盛名的作曲家。 1892年10月21日,他舉辨了抵美後的第一場音樂會,演出他的新作—- 三首序曲:In Nature’s Realm、Carnival和Othello。 演出空前成功,獲音樂界一致贊賞,這為他譜寫一首新的交響樂註入新的動力。

1893年初,他開始努力譜寫他的第九交響樂。此曲在5月完成,並於12月在卡尼基音樂廳首演,這又是空前的成功。 每當奏完一個樂章,觀眾就掌聲雷動,德伏紮克每次都要轉身鞠躬答謝,這是罕有的,因為傳統上要奏畢全曲才應鼓掌。

德伏紮克共寫了九首交響樂,而「新世界」是他的最後一首。但是多年來這首交響樂都被稱為他的第五交樂,做成這種編號上的混亂有多個理由—-不單只這首交響樂,就連他所有的交響樂也一樣。 就像他的朋友 布拉姆斯Johannes Brahms一樣,他早年對手稿是一個「冷血殺手」。 他原想將第一交響樂的手稿燒毀,但不知怎的,這稿竟能逃過一劫。 第一交響樂要到1923年才被發現,這就是一切麻煩的根源。

但他也有與布拉姆斯不同之處,就是非常善忘,常把自己作品的先後次序搞亂。在這首交響樂曲的首頁,他寫上「第八」,之後又將它劃去,寫上「第七」,然後又將之劃去。在手稿的邊沿,他好像記起了,便打橫劃了一條線,線上列有三首交響樂的編號(但沒有了第一,他以為被自己毀滅了.),線下有五首,他將「新世界」列為第五。這就是以前叫「新世界」做第五交響樂的所本。其實他自己對編號是非常混淆的。

直到他去世之後,1919年一位捷克的音樂理論家Otakar Sourek將德伏紮德的所有作品重新排列,再在1934年修訂,才將「新世界」定為第九交響樂。

這首樂曲像傳統的交響樂,有四個樂章,論者認為整首樂曲充滿濃厚的美國味度。第一、第三和第四樂章都是光輝的快版,反映美國城市活動的快速感; 第二樂章的緩慢版Largo,描繪廣袤寧靜的美國原野,更採用了黑人靈歌的素材,幽幽地顯露出他一絲絲的思鄉情懷。他罕有地用一支英國號cor anglais做主奏,奏出貫徹整個樂章樸素、蕩氣廻腸的主題,這主題現今聽古典音樂者無人不識──如果你仍然不識即表示你尚未入行。

這首樂曲的錄音多不勝數,許多指揮家已不只一次灌錄這首作品。

Decca SXL-6291

Istvan Kertesz 是少數灌錄了全部德伏紮克交響樂的指揮(另一位也灌錄全套的是Witold Rowicki,替Philips灌錄,也非常精釆.),他被公認是最權威的德伏紮克演繹者之一。他在上世紀六十年代指揮LSO,替Decca灌錄的全套交響樂,每一張都是天碟,非常值得收藏,特別是最後三首。

DGG 138127

老牌指揮Ferenc Fricsay的DGG的1960年名錄音。這錄音在當年仍叫「第五」。近代Speakers Corner曾將它再發行。

Columbia SAX-2275

卡拉揚曾灌錄這作品多次。這是他在1958年替英國Columbia灌錄的身歷聲「銀藍」版。你如嫌它貴,又想聽靚聲,可考慮買德國版,唱片編號是SMC-80975「紅金」版。

DGG 138922

這張是卡拉揚當上了柏林愛樂管弦樂團音樂總監後的第一個錄音,灌錄於1976年,記住要買鬱金香(港臺人無理地叫「大禾花」)版。

Decca SXL-200

Rafael Kubelik是演繹波希米亞作曲家權威之一,他指揮VPO,是他有名的錄音。

DGG 2531098

Karl Bohm在1978年替DGG的錄音。

Philips 802787

Lorin Maazel在1964-1975年任柏林電臺交響樂團首席指揮期間,為Philips灌錄了一批唱片,「新世界」是這批中出色錄音之一,灌錄於1966年,是他音樂藝術的頂峯之作。

CBS MS-6066, Philips 835520AY Hi-Fi Stereo

Bruno Walter「重出江湖」指揮專為他錄音而新組成的Columbia Symphony Orchestra,灌錄了德伏紮克兩首交響樂:第八和第九(以前分別叫第四和第五)。這首「新世界」灌錄於1959年。如果你能找到Philips Hi-Fi Stereo版更佳。

Eterna 825378

這是一張前東德的唱片,識者不多,其貌不揚,卻保證是天碟,由當年負盛名的Konwitchny領導Bamberg交響樂團的精采演繹。

本篇初刊於《發燒音響》2015年六月號月刊,現加修訂以適應《掌門天地》體裁,主要是刪去全部圖片。

音樂150723德伏紮克四首美國作品 (下篇)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/07/23/%e9%9f%b3%e6%a8%82150723%e5%be%b7%e4%bc%8f%e6%89%8e%e5%85%8b%e5%9b%9b%e9%a6%96%e7%be%8e%e5%9c%8b%e4%bd%9c%e5%93%81-%e4%b8%8b%e7%af%87/音樂150723

德伏紮克四首美國作品 (下篇): 新世界交響曲、美國四重奏、美國組曲、美國旗清唱曲.

蕭律師執筆: 名曲與名盤系列

<「美國」弦樂四重奏>

F大調弦樂四重奏,作品編號96,是德伏紮克緊隨「新世界」交響樂後在美國的一首創作,是他的第十二首弦樂四重奏,一般都稱「美國弦樂四重奏」。這名稱是後人而不是他自己定的。但他自己確曾說過「這是我在美國寫的第二首作品」。

1893年他在Iowa州的Spillville渡暑假,這首作品就是在那時寫的。 Spillville有一個捷克移民的社區,那裡的環境使他感到心情愉快。 他花了三天就完成了這首四重奏初稿,而再用了另外十三天搞定最後定稿。

他寫了一封信給一位在捷克的友人說:“我完成了一首新的交響樂(指「新世界」交響樂)、一首四重奏和一首五重奏—-在Spillville這裡完成。如果我沒有看到美國,我是寫不出這些音樂的。” 言下之意,顯然自認這四重奏「很有美國味道」。於是後來的聽者就很想從這樂曲中找出那些樂段有特別的美國味道主題。 有些人指出第二樂章根據黑人靈歌寫成,或者是依據他在Spillville時聽過的一個Kickapoo印第安的調子。但全首樂曲都很統一地應用五聲音階pentatonic scale,那確是美國民族音樂的特色,從而使樂曲開朗和簡潔。 但其世界上許多民族都普遍應用五聲音階,非美國所獨有。德伏紮克在來美以前所寫的 “斯拉夫舞曲Slavonic Dances”中已有應用過!整體而言,此首四重奏受美國影響的說法成疑。樂評家Paul Griffths就曾說:「這首樂曲和美國的關係,只是它在美國寫成而己。」

這首樂曲錄音不算少,可考慮以下版本:

Philips SAL-3708,Quartetto Italiano,同唱片還配有俄羅斯作曲家 波羅丁的D大調弦樂四重奏。

DGG 2530994,由Amadeus Quartet演奏,並附另一 波希米亞作曲家 史密塔納的名曲E大調弦樂四重奏「From My Life」

Supraphon 104615,由布拉格四重奏演出,並附德伏紮克另一首A大調弦樂四重奏。

<美國組曲>

在「新世界」首演後兩星期,德伏紮克開始譜寫這首樸實無華的五個樂章組曲。1894年新年,在氣溫零下11度下,他首先用鋼琴版本起草,至三月一日完成最後定稿。但他一直未有替這鋼琴譜配器,直至一年後才完成我們現在聽到的B小調大提琴協奏曲後才作配器。 這曲的樂隊版本在他有生之年都從未演出過和發表過。

德伏紮克自己曾說,任可有鼻子的人都可以嗅到他的樂曲的美國氣息,但其實並不容易。事實上在此樂曲中,相同的調子在他於美國完成的七首作品中都經常重複出現。此樂曲的第一樂章在他的第八交樂曲中的諧謔曲scherzo出現過,而此曲的第二樂章在他的作品編號100的小奏鳴曲Sonatina和第九交響樂中也出現過。在第三樂章,雖然有一段印第安民歌,卻明顯是一首波蘭舞曲、並和他仍在歐洲時所寫的一首Humoresque非常相似。而第四樂章在和弦和調子的行進中又找到他在波希米亞所寫作品的足跡。

這首樂曲錄音不多,除了附在下面將要介紹的「美國旗清唱曲」唱片的錄音外,可考慮Decca在1984年發行編號411-735-1兩片裝數碼錄音、附在德伏紮克斯拉夫之舞曲集中的一個演繹,由Antal Dorati指揮英國皇家愛樂管弦樂團演出。

<美國旗清唱曲 American Flag Cantata>

紐約國家音樂學院總裁Jeannette Thurber太太要求德伏紮克譜寫一齣清唱劇,以慶祝哥倫布發現新大陸四百週年紀念。在德伏紮克啓程前在美國前,Drake太太寄給德伏紮克一首美國詩人Joseph Rodman Drake(1795-1820)在英美戰爭(1812-14)時寫了一首詩篇叫American Flag,這詩篇歌頌美國國旗作為勝利與自由的象徵,並要求德伏紮克以此詩篇為本寫一首清唱曲。但詩篇來得有點遲,使他無法在慶祝節日前完成,而他又行將啓程過美國。於是他在啓程前在家鄉先為樂曲寫個大綱,而整個總譜只能在抵達紐約後完成。

這首清唱曲是寫給男高音、男中音、合唱團和樂團的作品。以結構而言,類似一首讚美頌Te Deum,分成若幹對比的樂段,每段都由一個獨唱者開頭帶領,然後合唱團跟進。這首清唱劇與其他同類作品比較屬於另類。首先,作者須依據原本是文字的詩篇進行創作;其次,它不依歐洲傳統的譜法。他採用了大量的軍樂與木管樂的寫法技巧,使我們有一種街頭步操和歌頌自由與愛國情懷的感覺。

樂曲的開頭是華格納式的和聲定調,略帶波希米亞式的Parsifal,然後帶出兩段韓德爾式“獻給美國之鷹的詩篇”。 樂隊奏出一段光輝醒目的進行曲後引出三段分別由步兵、騎兵和海軍“向國旗致敬”樂段。最後一段讚頌是樂曲的高潮,音樂上是重現開始的樂段,先由幾位獨唱者領唱,然後由合唱團重複唱出相同樂句,曲詞採用Drake原詩篇的原文。

這首清唱曲的編制不小,要求一枝短笛、兩枝長笛、兩枝雙簧管、一枝英國號、三枝單簧管、兩枝巴松管、四枝法國號、三枝小號、三枝伸縮喇叭、一枝大號、定音鼓、低音鼓、豎琴、小提琴組、中提琴組、大提琴組、低音提琴組、四部混聲合唱團、獨唱者三位(男高音、男低音、女低音)。

德伏紮克本人從未聽過這首樂曲,因為在1895年五月四日首演前,他已歸程回到布拉格。這首清唱曲很少被演出,布拉格要到德伏紮克去世後的1931年才在歐洲首演。

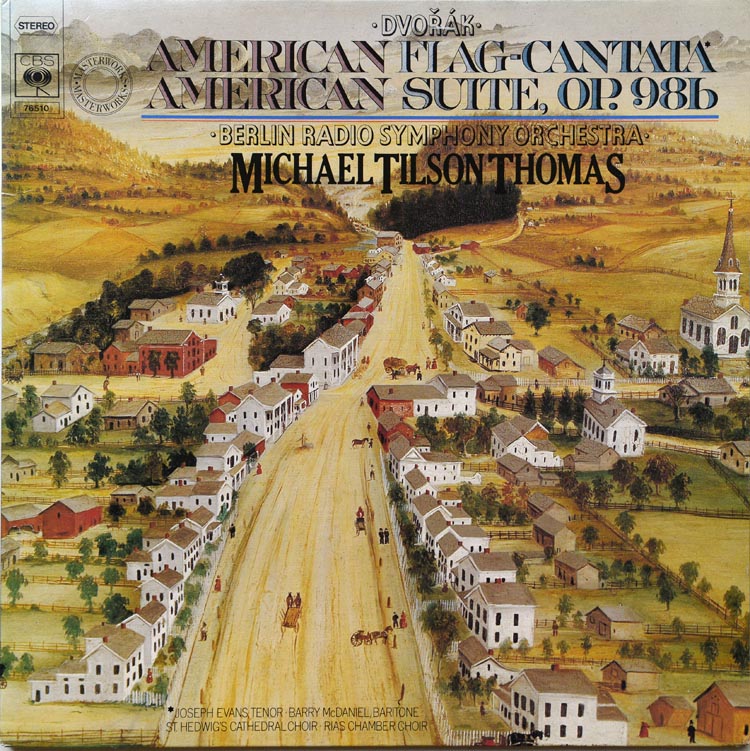

「美國旗清唱曲」更少錄音,這是現今身歷聲版能找到唯一的錄音,由CBS在1975年灌錄,Michael Tilson Thomas指揮。唱片編號76510。此錄音後來由Sony發行CD版。

(本篇初刊於香港《發燒音響》2015年六月號月刊,現加修訂以適應《掌門天地》體裁,主要是刪去全部圖片。欲窺原貌,請往中央圖書館參閱。)

戒掉酒店人生 拍出Discovery等級作品 為一個蟲卵孵化等上百小時 劉國同

2016-02-08 TCW財富是一種祝福?還是一種詛咒?對第五十屆金鐘獎教育文化類節目得主劉國同而言,曾經兩者皆是。 為了擺脫詛咒、追求幸福,他砸下數千萬元資金為記錄台灣生態盡一份心。 而兒子短短四個字的簡訊,讓他覺得一切努力都值得了。 這是一場令在場觀眾專注到幾乎要屏住呼吸的紀錄片首映會。一隻名字讓你感到陌生的蝴蝶——翠灰蝶,蘊藏不可思議的生命律動與哀愁命運,讓觀眾動容不已。放映結束後,紀錄片的導演、攝影,甚至配音員(台北捷運公司董事長賀陳旦),皆獲得了在場觀眾如雷掌聲。 他討厭搞環保 卻拍出生態紀錄片 拿下金鐘獎這部片敲響去年第五十屆金鐘,獲得最佳教育文化節目獎的《迷霧森林裡的活寶石》,背後的推手,就是製作人劉國同。 如果沒有劉國同的熱情、資金,以及堅持,就無法喚醒台灣大眾對翠灰蝶、貓頭鷹、黑翅鳶等物種的珍惜;更會錯失台灣傑出的生態影像工作者如導演江國賓這樣的人,竟能以低成本,拍出媲美探索頻道(Discovery)與國家地理頻道的作品。 「去年得金鐘獎上台領獎,我的酒肉朋友在電視看到我,紛紛『虧』我說,像我這種『咖』,怎會跟金鐘獎扯上邊,而且還是拍生態紀錄片得獎!」劉國同瞇著眼睛笑著說。 似乎在抗辯什麼似的,他接著說:「我討厭搞生態、搞環保,擺出一副犧牲奉獻的苦行僧模樣。我更怕得獎後,別人會把我當成環保苦行僧。因為,我根本就不是這樣的人!」的確,劉國同不是他口中討厭的「環保苦行僧」,甚至,人生中還有一段時間,一度浪擲大筆金錢在酒店,過著糜爛的日子。 劉國同家裡原本開一家小型紡織工廠,大學聯考考上文化大學戲劇系,他自陳,不是對戲劇感興趣,只是因為分數只能填上這個志願。畢業後,考進當時的老三台之一台視,扛起攝影機當起攝影記者。 「我跑過好長一陣子國會新聞,老三台時代,立委很巴結電視台記者,連對攝影記者也是禮遇有加。吃飯、喝酒、上酒家,我都有份,也因此染上抽菸、嚼檳榔、喝酒種種惡習。」劉國同坦白地說道。 或許是喜歡到處趴趴走,在台視期間,劉國同製作了《台灣生態筆記》這個節目;二○○五年,又在緯來電視台擔任顧問,找了文大戲劇系的學弟江國賓,一同合作製作了《台灣生態部落格》。這兩個節目,點起了劉國同心中對記錄台灣生態之美的火花,但他強調:「只是很小的火花啦!」為什麼只是很小的「火花」?因為,同一期間,一把財富的熊熊烈火,光耀炫目到讓劉國同的雙眼難以睜開。 沉迷金錢遊戲 投資房、股市 靠運氣成億萬富豪任職台視時,對股票投資就有涉獵的他,一直都是聽信友人提供的「明牌」操作,幾年下來大體呈現賺少賠多局面。○五年從台視退休後,手上有了一筆退休金,加上繼承家族的一些錢,他再度聽信友人,重押一檔「明牌」──伍豐科技。沒想到,伍豐搭上博弈概念股熱潮,股價一度狂漲至最高的一千多元。劉國同在五百至六百元獲利出場,靠著這檔股票,讓他嘗到了「億」萬富翁的滋味。 在伍豐嘗到甜頭後,劉國同想乘勝追擊,追逐其他股票,卻一一摃龜。虧了二、三千萬元後,他想通了一件事:「伍豐賺到錢,根本是走狗屎運,夜路走多不小心撞到財神爺,不是我很厲害。」於是他把剩下的錢,出於保本初衷轉往房地產,沒想到碰上台北市房地產大漲浪頭,轉手了一間豪宅,又「不小心」賺回了好幾千萬元。 原本就對酒店流連忘返的劉國同,在股市、房市滾錢,糊里糊塗地賺得大筆鈔票,這下子更讓他有恃無恐地浪擲千金,愈陷愈深而難以自拔。 「那段日子,坦白說,就是酒色財氣,隔天起床,總是頭疼欲裂、內心空虛悔恨不已,我討厭墮落的自己,更害怕兒子會討厭這樣的爸爸。」 圓生態記錄夢想 連互動不熱絡兒子都傳訊打氣欲望之火逐漸燃盡後,此時,之前那個單純喜歡拍攝生態之美的小火花,在心中又劈哩啪啦地點燃起來。「我○八年成立生態主張數位影像公司,拍攝紀錄片,一開始是想讓自己擺脫那種酒色財氣的糜爛生活,真的沒有遠大抱負。」他澄清道。 「當我愈來愈專注地栽入那個世界,等待上百個小時,就為了一個蟲卵的孵化;開車奔馳數十小時,就為了觀看一隻貓頭鷹的身影。簡單,卻很充實。」說得一派輕鬆的劉國同,心裡卻逐漸築起一個大夢:「環境與生態不該僅止於關懷!環境與生態值得做,更重要的是這與我們的『國力厚植』息息相關。因為人文、美學與科學教育的基礎,皆來自對各種生物的細膩觀察,未來也可能是科技與文創產業的重要養分!」「江導(江國賓)對我說,歐美先進國家就是因為從小重視生態教育,國家與企業願意花大筆資源,投入在動植物與生態的研究與記錄,才有培養優秀科學家、工程師與藝術家的沃土,這讓我覺得我現在的工作是很有意義的。」與劉國同已經合作三支生態紀錄片的江國賓則說:「相對於許多大企業家,劉董的財力其實有限;但他討厭別人用悲憫的眼光看待搞環保、搞生態的人,他想把這搞成一個產業。 你說這是野心,但也是一種夢想吧。」劉國同倒是對自己現在所做的事定位很清楚。他說,他現在有兩個事業:一個是保育事業(指生態紀錄片製作),另一個是保健事業。後者指的是他掛名當負責人的元又興公司,主要是代理醫療器材以及開發血液檢測技術。「一個是救動物,一個是救人,但兩家公司共同點是:燒錢燒到我要軟腳了。」劉國同說。 花了這麼多錢,從事有意義的事,他說:「近來最幸福的事,應該是拿到金鐘獎的那一晚,與我互動向來不熱絡的兒子,傳了四個字簡訊給我:『爸還不賴。』」這四個字,儘管所費不貲,應該是任何一個五十五歲的中年男子,也是一個爸爸,看了都會很幸福的四個字吧! 劉國同幸福小錦囊 來自最愛的人的肯定與尊重,是最窩心的幸福。 做公益是做美好的自己,而不是當苦行僧。 財富可能是詛咒,也可能是祝福,完全取決你的態度。 撰文 / 謝富旭 | ||||

藍皮書:有些文學作品既給讀者添堵,又給社會添亂

來源: http://www.yicai.com/news/5012013.html中國社會科學院文學藍皮書課題組11日發布的中國文情報告(2015~2016)稱,文學寫作的各種追求,似乎都無可厚非,但“疏離世道人心的作品,很可能既給讀者添堵,又給社會添亂。”

中國社會科學院文學研究所、社會科學文獻出版社當日共同發布《文學藍皮書:中國文情報告(2015~2016)》。藍皮書說,當前寫作的分化,傳播的變化,閱讀的泛化,批評的弱化,給進入新世紀十五年的當代文學,增添了新的問題,提出了新的挑戰。

藍皮書分析,各種沖擊與挑戰給當下文壇帶來的問題與難點,主要是四個方面:

寫作的分化

“文學寫作日趨分化,已是不爭的事實。”藍皮書說,這種分化從大的方面看,有靠近嚴肅文學的,有偏於通俗文學的。深入底里去看,嚴肅文學中又有為人生的,為人民的,為個人的,還有為藝術,為評獎的;為評獎的寫作中,還分別有為“茅獎”的,為“諾獎”的。而以網絡文學為主的通俗文學寫作中,有為興趣的,為娛樂的,為出名的,為掙錢的,五花八門,不一而足。

藍皮書說,作為一種個人化的精神勞作,文學寫作的各種追求,似乎都無可厚非,但實際上卻是大可予以追問的。如果寫作只是個人宣泄,只是文字遊戲,沒有更高的目標,缺少藝術的品質,不考慮讀者的觀感和社會的效益,這樣的疏離世道人心的作品,很可能是既給讀者添堵,又給社會添亂。

“文學與藝術創作中之所以經常會出現一些庸俗現象與低俗亂象,蓋因一些寫作者秉持的理念只有基本的下限,不求較高的上限。”藍皮書說,文學寫作作為一種精神勞動,文學作品作為一種藝術成果,怎樣在追求個人性中兼顧公眾性,在信守自主性中兼顧社會性,在適從市場性中兼顧藝術性,在圖求藝術性中兼顧思想性,需要寫作者不斷檢省自己和校正路向,也需要文學從業者和關系人理清自己的思想觀念,樹立正確的判斷尺度與健康的欣賞趣味。

傳播的變化

藍皮書說,文學傳播較之過去,既在紙質化的方式上新增了電子化的傳播方式,同時也借用和借重其他方式,使文學傳播進而趨於多樣化了。

傳播的變化帶來的,不只是在紙質形式之外又有了電子形式,它還打破了傳統閱讀的靜態方式,超越了紙質作品的背靠背的閱讀方式。它的動態型閱讀,尤其是跟著作者跟貼閱讀的方式,使電子形式的傳播充滿了一種讀寫之間的密切互動,作者留意讀者的跟帖,讀者介入作者的更貼,這使傳統的作者與讀者的關系,變為了偶像與粉絲的特殊關系。這種讀寫互動的共同體,也構成了網絡文學不同於傳統文學的最大特征。

文學傳播中的另一個新的現象,是影視改編作品對於小說原作的大眾化推廣。許多傳布於網絡之際的類型小說,通常先改編成影視作品,經由高水平的技術制作與藝術演繹賺取較高的收視率之後,再予出版紙質作品,進而占領出版市場,贏得更多讀者。前幾年的《後宮甄嬛傳》,《步步驚心》,近期的《瑯琊榜》、《花千骨》等,都是極為成功的典型例證。這種運作方式的叠獲成功,已使網絡小說作者把改編影視作品看成最為重要的傳播方式,而網絡小說也由此成為影視作品改編的主要來源。

閱讀的俗化

藍皮書說,現在的閱讀越來越趨於通俗,乃至低俗,是顯而易見的。

2013年間,廣西師大出版社作了一個“死活讀不下去的書”的網絡調查,數千名網友參與投票,把諸如《紅樓夢》、《百年孤獨》等已有定評的中外文學名著一概投了進去,而且還位列前茅。

藍皮書說,這里蘊含的問題,既有現在的一些文學讀者在觀念上疏遠經典的問題,也有一些青年讀者用電子閱讀的方式對待經典的閱讀錯位問題。

另一個實例是,2015年上半年,在北京大學圖書館、山東大學圖書館所作的學生借閱文學圖書排行榜上,兩所大學都是《盜墓筆記》排第一。即便《盜墓筆記》屬於網絡小說中的力作,但仍屬於通俗性的類型文學,那麽多的名校大學生競相閱讀,不免令人為之驚愕。現在的大學生,應屬“90後”一代中精英,而他們在文學閱讀上的取向與口味,無疑偏向了通俗。精英閱讀尚且如此,其他人的閱讀可想而知,這確實讓人很不樂觀。

批評的弱化

藍皮書說,當下的文學批評,無論是與批評的過去時期相比,還是與創作的現狀相比,都明顯地趨於弱化了。這既跟文學批評的自身更新求變不夠,未能與時俱進有關,更跟文學創作的發展日益泛化,新的文藝形態層出不窮有關。

“可以說,現在的情形大致是,相對滯後的批評,面對不斷更新的創作,相對萎縮的批評,面對一個不斷放大的文壇。”藍皮書說,就批評本身而言,如何在共識減少的情況下重建基本共識,在多元多樣的狀態下彰顯核心價值,在文學的認知與批評的尺度上求同存異,形成合力,已是一個需要迫切解決的問題。

藍皮書認為,更為嚴峻的問題,可能還是對於以網絡小說為龍頭的新媒體文學,現有的文學批評,介入的力量既很顯薄弱,又很不內在,基本上難以起到以有力的批評影響創作、生產和傳播的實有功效。這既跟現在的批評隊伍年齡結構偏大、知識構成偏老有關,又跟具有新的理論知識和文化視野的新型人才相對缺乏,理論與批評的後備力量都明顯不足有關。

“而這樣一些涉及全局和代際的問題,顯然是批評自身所難以解決的,需要有關領導部門進行全面布局和總體部署。這個問題已經迫在眉睫,而它的解決,既關乎文學批評的重振雄風,也關乎整體文學的協調發展。”藍皮書說。

雨果獎又迎來一部中國作品,國產科幻遊戲還要沈寂多久?|黑馬薦文

來源: http://www.iheima.com/zixun/2016/0831/158484.shtml

既然我們已經有了一流的故事,距離我們做出受歡迎的國產科幻遊戲還要多久?

推薦人:麻策

推薦星級:☆☆☆

閱讀時間:8分鐘

推薦理由:做科幻不易,做中國科幻遊戲更難。本文分析了中國科幻題材遊戲現狀,並提出了一些觀點和暢想。

雨果獎宛如科幻界的諾貝爾獎,劉慈欣去年剛折桂,今年郝景芳再獲殊榮。足以證明,國產科幻小說是有能力產出比肩西方科幻大作的產品的。遺憾的是,相較於科幻小說取得的成就,國產科幻遊戲一直表現平平。如今,文學IP在資本熱捧之下,不斷被改編為多種形式,但涉及到科幻題材,無論是科幻電影還是科幻遊戲,始終沒有一件像樣的作品出來。如果說受限於國內的技術水平,尚不能制作出高水準的影視作品,那作為第九藝術的遊戲呢?科幻題材天熱與遊戲有著天然的契合度,既然我們已經有了一流的故事,距離我們做出受歡迎的國產科幻遊戲還要多久?

冰火兩重天:科幻題材在國內外的不同命運

受眾狹小,國內科幻難出頭

提到國內的重量級科幻作品,多數人茫然不知,答得上來的也只能說出一部《三體》。遊戲和電影作為文化的表現形式,需要相應的民眾土壤。換言之,群眾們不愛看的,相應題材的作品自然就少。

來源:今日頭條

實際上,科幻作品在我國還屬於邊緣作品,一眾科幻作者的知名度遠沒有韓寒、南派三叔等人高,科幻題材的受眾也遠沒有其它網絡小說廣。這種情況反映到遊戲上,就是仙俠、武俠和玄幻風題材的手遊紮推出現,玩家想要換換口味,只能求諸於歐美和日本的遊戲。有統計稱,自2012年開始,國內出版的科幻圖書,包含引進的在內,每年也不過一百多本,這點也得到了劉慈欣本人的印證,他曾感嘆過,“人家(美國科幻)一年出版超過1000本新小說,我們一年不到100本”。

國外大作搶占國內市場,國產科幻遊戲何時發力?

而科幻之於歐美,正如武俠之於中國。在一個主流娛樂偏向於科幻的國家中,誕生出無數經典科幻遊戲也就不足為奇了。

看起來,在國內做科幻的小眾題材似乎沒有出路,但和慘淡的科幻出版業比起來,國外的科幻電影和遊戲在國內卻有著較好的反響。不管是《火星救援》《地心引力》在國內的高票房,還是《星戰前夜》(EVE)、《沈默年代》(the silent age)等科幻遊戲在國內的高知名度,都說明國內有實力消化科幻題材的作品。國產采用科幻題材作品獲得成功的少之又少,但國外進口科幻題材作品在中國市場的反應卻屢創新高,這表明中國市場對於高品質的科幻作品是有需求,畢竟題材小眾不等於市場狹小。問題是,中國的科幻遊戲什麽時候能出頭?

有好題材不等於有好遊戲,國產科幻遊戲緣何難出頭

創意不夠IP湊,國內缺少做好科幻的誠意。

如果說國產科幻電影的失敗是因為技術,那麽遊戲的原因則在於創新能力。近年來,遊戲的制作水平逐年上升,隨著3D引擎技術的提高,在科幻題材的畫面上已經毫無壓力,我們缺的,只是讓遊戲變得“好玩的能力”。

科幻,說白了就是腦洞大開的遊戲,將主角換成太空、機器人、機甲,並不能改變遊戲的本質。科幻元素只是外皮,內里的科幻精神才是關鍵。國內在沒有足夠的創意之下,往往選擇一個科幻IP來換皮改成所謂的科幻遊戲。

IP本身沒有錯,但在IP的利用態度上,國內比較急於求成,一個IP還沒培養好,便進行一系列的開發。西方科幻產業的利潤中心經歷過從雜誌到暢銷書,再到影視遊戲等轉移的一個過程。我們沒有時間按照西方的步驟來,遊戲、動漫、電影一起上陣,同步開發,美其名曰“IP全產業鏈”。科幻IP的開發不同於二次元、音樂,需要的專業度較高。具體到遊戲上,則不能和仙俠和玄幻一樣,換個人物模型、UI,簡單植入科幻劇情就了事,而後者正是大部分國產科幻遊戲的做法。

長期讓玩家失望,國產科幻遊戲還能被信任嗎?

在國產科幻遊戲長期發育不良的時間里,大多數科幻迷轉而投向了《輻射3》、《生化危機》等國外經典科幻遊戲的懷抱。也曾有國產科幻作品試圖從國外大作雲集的市場上突圍,如去年眾籌失敗的某國產太空題材的沙盒遊戲。最初,該作以震撼人心的宣傳片博得了一致好評,從遊戲畫面和透露出來的玩法看,均有較高水準,科幻範兒十足。雖然欣賞的玩家不少,但這款遊戲的眾籌還是以失敗告終——且籌集的資金僅僅達到了目標的3%。究其原因,還是在於玩家對於國產遊戲根深蒂固的不信任。不少人認為宣揚的概念炒作大於實際,宣揚的外太空+硬科幻的風格固然吸引人,但在中國當前的制作水平下,很難達到宣傳中的效果。再結合眾籌近年來的浮誇風,說不定又是一場炒作。

如果在資金和技術都充裕的情況下,國產科幻遊戲還有可能交出一份讓玩家滿意的答卷嗎?

國產科幻遊戲要怎麽做才能從市場中突圍?

在細分領域下,科幻迷們仍是一個不小的市場,同時國內手遊市場的發展已經快要觸頂,出海已是眾多廠商的選擇。要想打開全球化市場,科幻遊戲是最好的題材。

目前,已有眾多大廠在布局科幻遊戲。騰訊代理《無盡之劍》;盛大代理《無主之地OL龍圖第二款遊戲是《星際傳奇》;中手遊在CJ期間將公布代理《星球大戰:指揮官》……這些動作也側面反映了科幻遊戲在國內大有可為。

在確定有足夠的資金和實力布局科幻市場前,從業者需要思考的問題還很多。

1、 選擇適合的題材,是模擬探險還是星際戰爭?科幻遊戲在ACG領域比較常見,就像超級英雄之於漫威。國產科幻確實有不少優異的作品,太空、戰艦、多維空間等已經是諸多科幻遊戲的標配。確定題材後,需要思考的就是做成什麽類型的遊戲,是策略、解謎還是格鬥,抑或是其它?如《沈默年代》(The silent Age)中的末日背景,可以做成拯救世界的格鬥,但制作方選擇的是燒腦類型的解謎,既保留了科幻元素,又避開了與重度化大作的競爭。對於實力不足的中小廠商來說,小而美的遊戲類型是不錯的選擇。

2、 重度化的大趨勢下,有實力的廠商應該做成S級大作。16年上半年是端遊老廠集中爆發的一年,由端遊IP改編的MMO手遊霸占了這個暑期的榜單。一代人記憶中的端遊IP即將耗盡,下一步何去何從?端遊不可取代,在玄幻、仙俠霸占的端遊市場,一款精良的科幻題材端遊會不會讓玩家有耳目一新的感覺?或許下一款現象級手遊IP就是由科幻題材的端遊改編而來。

3、 VR發展迅速,將是科幻遊戲的天然良機。對於虛擬現實而言,科幻、格鬥、射擊都是最佳題材。從現階段VR的表現形式來看,偏場景化的內容和空間感的體驗會讓更讓用戶有驚喜感,那麽以星際探索、外太空為題材的科幻遊戲顯然更能滿足用戶的感官體驗。

“請不要再問我們飛向太空有什麽意義,請問若幹億年前生命從海洋走向陸地有什麽意義?”這是劉慈欣在《三體》中的一句話。科幻的迷人之處就在於擁有所有的可能,做科幻不易,做國產科幻遊戲更難,但正如生命經歷千萬年的磨難才成成就人類一樣,一步步的嘗試才能觸碰到可能性。中國的技術已經不成問題,美術功底也不遜於國外,剩下的,就是資源整合和腦洞迸發的時刻。科幻給人以無窮的想象空間,期待遊戲從業者有朝一日能給國產科幻遊戲不一樣的可能!

匿名用戶

匿名用戶

Next Page