- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

石化工行業全面梳理:讀懂中國原油和成品油定價機制

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=1674|

本帖最後由 jiaweny 於 2015-3-20 10:19 編輯 石化工行業全面梳理:讀懂中國原油和成品油定價機制 作者:金赟 趙璐媛 本篇主要介紹了中國石油基本面、石油產業的市場形態,石油定價與國際的聯動,以及石油價格變化對總體價格水平的影響情況。石油作為工業的基礎,本文將著重對中國石油化工行業的基本面進行分析,對我國特殊的原油及成品油定價機制進行梳理,以便更好的理解國內石油價格變化。 一、中國原油的基本面分析 我國是原油凈進口國,1993年我國原油進口首次超過出口,當年的進口依存度為6%,隨後該數據不斷飆升。2009年首次突破50%的警戒線,達到51.3%。究其原因,最根本的在於經濟快速增長與工業大發展帶來的對原油需求的飛速擴張,已遠遠超過了國內原油供給量的增長,不得不大量進口國外原油滿足工業發展的需要。其次,出於石油安全和國際政治方面的考慮,我國必須建立自己的原油儲備,大量進口原油也成為必然。我國原油進口依存度將長期維持較高的水平。 1.中國原油的需求分析 伴隨經濟增長,1981-2010年間,我國的原油消費量以超過年均8%的速度快速增長。但即使在這樣快速的增長背景下,國務院新聞辦公室發布的我國人均能源消費水平僅為發達國家平均水平的三分之一,未來的能源消費仍有大幅增長的空間。 石油號稱工業的基礎,石油原油經過加工後制成各種成品油,用作燃料或者進一步加工成下遊的石化產品。石油原油由超過8000種不同分子大小的碳氫化合物(及少量硫化合物)所組成,通過分餾法,利用分子大小不同,沸點不同的原理,將石油中的碳氫化合物予以分離,制成各種不同用途的石油產品。工業上先將石油加熱至400℃~500℃之間,使其變成蒸氣後輸進分餾塔。在分餾塔中,位置愈高,溫度愈低。石油蒸氣在上升途中會逐步液化,冷卻及凝結成液體餾份。分子較小、沸點較低的氣態餾份慢慢地沿塔上升,在塔的高層凝結,例如燃料氣、液化石油氣、輕油、煤油等。分子較大、沸點較高的液態餾份在塔底凝結,例如柴油、潤滑油及蠟等。在塔底留下的黏滯殘余物為瀝青及重油。 石油原油經過加工得到的產成品包括燃料油、成品油(包括汽油、煤油和柴油)、其他油品(包括液化石油氣、煉廠幹氣和其他石油制品)和石油化學原料,我國的石油原油以加工成燃料油和成品油的為主要用途(消費量及占比如下圖所示),其次是石油化學原料,消耗的原油占原油消費總量的比穩定在7-8%之間。燃料油和成品油的消耗主要在交通運輸行業。2009年,交通運輸行業消耗的煤油占煤油消費的91.3%,占柴油消費的57.4%,占汽油消費46.7%,占燃料油消費的44.2%。石油化學原料主要供應下遊的合成材料制造業、化學纖維制造業等。以中國的總體經濟增速,及交運、石化行業的增速推測,我國的原油消費在未來5-10年中保守估計仍會有5-7%的增長。 2.中國原油的供給情況分析 中國的原油供給中來自國產的部分和進口的部分基本上各占一半。2013年1月30日中石油經濟技術研究院發布的《2012年國內外油氣行業發展報告》指出,2012年,中國1原油的對外依存度達到56.6%,比上年上升1.5個百分點。預計2013年,由於油氣需求的繼續上升,石油和原油的對外依存度預計將分別達59.4%和58%,再上升一個多百分點。 (1)國內生產漸入瓶頸,對外依存度提升成定局 與國內快速增長的原油消費需求不匹配的是,中國國內的原油生產已經開始進入瓶頸期。2012年中國國內的石油產量達到20747萬噸,創1998年以來新高。但產量提高的同時,采油成本也在不斷增加。近20年來,中國石油地質勘探並未取得特別重大的突破,bp世界能源統計中的數據顯示,2011年底,中國原油的儲產比僅為9.9,在世界各國中排名居後。國內三大石油巨頭增產穩產的主要手段就是對老油田進行深度挖潛和再開發,在同一地層中,采用更先進的辦法驅油,以提高采收率;在同一區塊的更深地層中,尋找新的蘊藏。新疆塔里木油田很多油井都深達5000米以上,有的甚至超過7000米。這種深度下的地熱情況、地殼堅硬程度較2000米惡劣很多,不但對鉆井作業的技術規範提出了很高的要求,對油管等相關裝備也提出了極為苛刻的質量標準,不可避免的帶來開采成本的大幅提升。青海油田原油單桶開采成本已達55美元,而大慶、勝利等其他老油田也達到了30~40美元/桶,不僅遠高於國際平均水平,更較中東產油國高出幾倍、甚至幾十倍。 因此,盡管中國政府希望降低石油對外依存度,立足國內以確保石油戰略安全。國家發改委發布的《能源發展“十二五”規劃》中明確提出2015年以前要將中國石油對外依存度控制在61%。中石油高層也表示該公司計劃到2020年實現國內外油氣作業產量占全國油氣需求量的60%。但受制於國內有限的原油儲量和過高的開采成本,依賴進口原油滿足國內生產生活需要的情況將很難改變 (2)多樣化的進口來源和運輸途徑,保證石油安全 我國的原油進口逐年快速增長,進口多元化程度較高,前五大進口來源國的進口量占比分別為:沙特阿拉伯(19%)、安哥拉(16%)、伊朗(9%)、阿曼(7%)和俄羅斯(6%),但近幾年集中程度開始有所提高。 沙特阿拉伯穩居中國第一大石油進口來源國。中國剛開始進口石油時,沙特阿拉伯所占份額並不高,1995年中國從沙特進口石油僅33.86萬噸、占進口總量的1.95%、居石油來源國中的第10位。2000年從沙特進口的石油量增長至573萬噸,占比8.1%,排名升至第4位。2002年沙特向中國出口1139萬噸,首次超過伊朗,以16.4%的份額躍居第1位。此後沙特便以與其後諸國越來越大的差距穩居中國石油進口來源國中的首位。在前幾篇我們已經分析過,沙特石油儲量豐富,政治局勢穩定,產量有保障,與中國的合作關系前景明朗,出口潛力巨大,其在中國進口來源國中排名第一的地位中期內都難以撼動,占比甚至可能繼續增長。 第二大原油來源國安哥拉與中國的石油貿易合作有一些歷史政治局勢方面的原因。2000年前安哥拉向中國的石油出口量排名稍靠後。1999年安哥拉向中國出口石油量288萬噸,占比7.9%,居第5位。2000年出口量躍升至864萬噸,占12.3%排名升至第2位並在2005年及以後站穩這一名次。2000—2008年間的年均增加量265萬噸,僅次於沙特。兩國石油貿易的飛躍式發展源於中國敏銳果斷地抓住了從安哥拉進口石油的有利時機。2000年,長期困擾安哥拉的內戰尚未結束,但戰爭主要在內地進行。沿海和海上相對平靜的環境使產量有可能大幅增加,急於獲得經濟支撐的安哥拉政府努力尋找新的買主,兩國在石油政治上的合作就此展開,當年出口量即猛增200萬噸。此後中國全面援助百廢待興的安哥拉,特別幫助其恢複經濟,進行基礎建設。2009年,為幫助安哥拉克服金融危機帶來的困難,中國又特別向其貸款10億美元。近年來安哥拉石油工業發展較快,特別是海上前景更加看好。這些條件使安哥拉在中國石油進口國中至少在近期有望保持排名前列的地位。 伊朗石油生產逐步恢複,為向中國出口量的增加創造了條件。兩伊戰爭前的1976年伊朗石油產量曾達2.96億噸的峰值。到20世紀90年代中期產量恢複到超過1.7億噸的水平。產量的恢複加上中伊關系的發展使伊朗在1995年後在中國石油進口排名中進入前5位。2000年伊朗向中國的原油出口猛增77.3%,排序升至第3位。2000—2008年間伊朗向中國出口的年均增加量197萬噸,也僅居沙特和安哥拉之後,這使其在快速增加的中國石油進口中仍保持了第3位的排序。伊朗長期與西方,特別是美國關系緊張,在對外石油合作上更多地關註東方與其友好相處的國家。伊朗的原油生產潛力巨大,中伊石油貿易的風險更多的在於政治局勢對伊朗石油生產的阻礙。除此之外,俄羅斯、哈薩克斯坦、蘇丹和委內瑞拉也是中國重要的石油進口地。俄羅斯和哈薩克斯塔與中國的原油貿易也是在2000年有了突飛猛進的發展。20世紀90年代後期俄羅斯和哈薩克斯坦在對中國原油出口中所占份額較低,2000年俄、哈兩國對華出口量分別躍增158%和47.6%,2002年繼續躍增71.6%和54.5%。2004年俄羅斯對華出口量升至中國進口國中的第5名,2005—2007年升至第4位。值得註意的是,2006年後俄對中國石油出口量有所降低,由1597萬噸降至2008年的1164萬噸,兩年間的年均增長率為-14.6%。這主要是由於其原油產量增長未達預期要求,而所產原油又首先保障了對歐美的出口。隨著中俄間“貸款換石油”協議的執行和跨國石油管線的完工,2010年以後俄對中國的出口量恢複較快。哈薩克斯坦對中國的原油出口也增長迅速,2000—2008年間年均增長率達到近30%的高值,出口量的躍升與政府間的新協議及新運輸管線開通有關。 蘇丹自1999年始才有少量(27萬噸)原油對華出口,2000年躍升至331萬噸並居中國進口排序的第7位。2007年對華出口量躍升超過千萬噸,居第5位。中石油通過入股蘇丹最大的石油公司——大尼羅河石油作業公司(GNPOC),獲得了該財團40%的股權。馬來西亞的PetronasCarigaliOverseas公司,印度的ONGCVidesh和蘇丹國家石油公司(Sudapet)分別擁有30%,25%和5%的權益。目前,中國石油公司目前擁有蘇丹石油業務約40%的權益,蘇丹原油出口中60%都是出向。中國盡管我國在蘇丹勘探開發不斷取得新進展,然而由於蘇丹國內局勢動蕩,其對華原油出口量是否可持續提升仍存疑慮。北蘇丹控制了石油出口的基礎設施,但南蘇丹的石油產量幾乎占據了整個南北蘇丹的80%。據路透社報道,由於南北蘇丹的政治爭端,於2011年7月宣布獨立的南蘇丹已停止石油生產,停產給中國能源供應帶來的影響不容小覷。 委內瑞拉向中國出口原油起步更晚,到2004年才僅有33萬噸,2005年猛增至193萬噸,2006年和2007年達400萬噸以上,在中國原油進口國排序中分居第10位和第9位,2008年升至第7位。以增長正常的2003—2008年5年間的平均年增量計為120.6萬噸,年均增長率達70.9%,但由於基數過小,出口總量也未能躋身前列。2009年中國與委內瑞拉達成協議,將合資開發奧里諾科重油帶某些區塊,所產奧里乳油運往中國供給2個千萬噸級的大煉廠。按照“貸款換石油”協議,中國向委內瑞拉提供40億美元的貸款,委以年出售400—1000萬噸石油以償還兩國銀行間的債務(這筆出口不包括在此前簽約的奧里乳油之內)。蘇丹和委內瑞拉向中國的原油輸出量躍升源於中國公司抓住政治、經濟上的有利時機以超常力度大力開拓,也與政府間積極的能源外交有關。 綜上所述,當前中國原油進口主要來源國家有沙特阿拉伯、安哥拉、伊朗、阿曼、俄羅斯,這五個國家在原油進口總量共占約50%。其中沙特阿拉伯原油進口量最大,占總進口量的20%左右,而沙特、伊朗、阿曼三個中東產油國共同占據我國原油進口總量的35%,說明我國原油進口對於中東地區的依賴依然較大。在原油進口多元化的思路指導下,中國與委內瑞拉、蘇丹的原油貿易也有長足的發展,但目前還難以撼動原有的五大出口國地位。東南亞、也門、挪威對華石油出口量則不斷減少,這主要與以上地區石油產量的降低有關。 各國原油進入中國需要通過相應的海上和陸上運輸線路。過去,中國由俄羅斯進口石油主要靠鐵路,2010年中俄原油管道開通後,不僅輸送量大幅提高,運輸成本也大大降低,取代鐵路成為中、俄石油貿易的主要運輸方式。中俄原油管道起自俄羅斯遠東管道斯科沃羅季諾分輸站,經俄邊境加林達計量站,穿越黑龍江後到達漠河,然後從漠河首站經塔河、加格達奇等地,途經黑龍江省和內蒙古自治區13個縣市區,止於大慶林源末站。管道在俄方境內陸上長約63.4公里,橫跨兩國邊境的黑龍江穿越段長1.15公里,管道在中國境內陸上全長約934公里。該管道設計年輸油1500萬噸,最大年輸送量可達3000萬噸。依據中俄兩國間協定,中俄原油管道自2011年起將擔負每年1500萬噸的供油任務,共持續20年。 哈薩克斯坦與中國的原油運輸現在也以管道運輸為主。1997年,中、哈兩國簽訂管線建設協議,擬建設阿塔蘇-中國阿拉山口石油管道,此管道西起哈薩克斯坦阿塔蘇,穿中哈邊界阿拉山口口岸,最終到達新疆的中國石油獨山子石化分公司,全長2797公里,設計過油能力2000萬噸。管線2006年投入商業運營,截至2012年末,管輸原油累計進口突破5000萬噸,運量的年均增長速度超過20%,成為名符其實的“中國西部能源大動脈”。為提高輸油能力,今年中哈原油管道二期工程11號中間泵站將投產運營,中哈原油計量站流量計的改造工程也將完成,屆時中哈原油管道的年輸油能力還將大幅提高。 其他國家主要通過海運航線將原油輸入我國國內。通過海運航線與我國進行原油貿易的國家主要有中東的沙特阿拉伯、伊朗、阿曼、伊拉克;非洲的蘇丹和安哥拉;南美的委內瑞拉和巴西以及東南亞的印尼、泰國等。海運原油進口的航線主要有以下幾條: 其一是中東——中國航線。此航線承載中東沙特阿拉伯、伊朗、阿曼、伊拉克等國家向中國的原油出口運輸,是中國最重要的一條海運石油航線,約占進口總量的35%左右。該航線從波斯灣沿岸產油國港口出發,經霍爾木茲海峽以及阿曼海、阿拉伯海、印度洋、經科倫坡後向東南分兩路,一路是經龍目海峽北上至我國,另一路經馬六甲海峽從南海進入我國。由於馬六甲海峽水深限制為21米,因而禁止ULCC2和VLCC3通過,一般20萬DWT4的油輪會采用此航線;更大噸位的郵輪則會繞道印尼經龍目海峽。 其二為非洲——中國航線。該航線運送西非沿岸安哥拉和東北非沿岸蘇丹向中國出口的原油,從非洲沿岸的油港出發,經亞丁灣進入印度洋,經科倫坡後向東南分兩路,一路是經龍目海峽北上至我國,另一路徑馬六甲海峽至我國。該航線受蘇伊士運河的滿載吃水和最大船寬的限制,最大可通過21萬噸級滿載油輪。其三為南美——中國航線。拉丁美洲是繼中東之後,又一個蘊含豐富原油的地區。委內瑞拉是拉丁美洲地區最大的產油國。2009年中國與委內瑞拉達成協議,合資開發奧里諾科重油帶部分區塊。並且根據中委兩國的“石油貸款”協議,中國自2007年以來向委內瑞拉提供了320億美元貸款,委內瑞拉每天需要用410,000桶石油來償付。與中東、非洲和東南亞的石油最後都須通過馬六甲海峽5運輸不同,南美的石油可以通過太平洋路線直接運輸至我國,該線路相對安全。最後是東南亞——中國航線。東南亞航線是從東南亞的油港出發,經中國南海,抵達中國華南各卸油港,或者經過臺灣海峽北上抵達中國境內各個卸油港。但是,近年來由於東南亞地區原油產量的下降,對我國出口量明顯減少,這條航線的重要性已經大不如前。 二、中國石油市場形態分析 1.原油及原油加工市場——典型的寡頭壟斷,並將長期持續 我國的石油行業屬於寡頭壟斷行業,主要四家具有影響力的大型石油企業——中國石油天然氣股份有限公司(簡稱中石油),中國石油化工有限股份公司(簡稱中石化),中國海洋石油有限公司(簡稱中海油),中國航空油料集團公司(簡稱中航油)。前三家均是勘探,煉油,化工,銷售一體化的石油石化企業,其中屬中石油的生產規模最大,控制了我國70%以上的原油和天然氣開采,擁有的剩余石油可采儲量和年油氣產量均占全國的2/3左右,是國內最大的石油生產和供應商。中石化的業務領域與中石油類似,但是規模較中石油小。中海油的業務主要是海洋油氣的勘探,規模在三巨頭中最小,其業務也僅處於石油行業的上遊,重點在於勘探,較少涉及銷售等業務。這三大企業基本上控制了中國的原油開采,探礦權登記面積中,中石油占41%、中石化占23.5%、中海油占31.7%;勘探權登記面積中,中石油占82.4%、中石化占12%、中海油占4.5%。中航油主要以經營油化貿易業務為主。 中國石油天然氣集團公司(簡稱中石油)是從中國石油天然氣總公司轉化而來。主要班底是以前的石油工業部,成立時占有幾乎所有國內油田。中國石油化工集團公司(簡稱中石化)是從中國石油化工總公司轉化而來,占有大型的煉油廠和化纖廠。1998年,國務院對當時的中石油和中石化集團進行了一次整合重組:兩大石油公司以長城為界進行上中下遊的整合,中國石油管東北,西北,西南的油氣開采和加工。中國石化管理華北、華東、華中和華南地區的油氣開采和加工,每個集團公司都擁有油田、煉油和成品油的銷售業務,成為上下遊一體化的大公司。中國海洋石油總公司(簡稱中海油)是1982年2月15日成立的國家石油公司。依據《中華人民共和國對外合作開采海洋石油資源條例》,負責在中國海域對外合作開采海洋石油、天然氣資源。雖然三大集團都是上下遊一體化經營,但由於歷史沿革的原因,在業務上依然各有側重,中石油在路上原油開采領域牢牢占據“一哥”的位置,並積極有序的開拓布局海外石油資源。中石化是最大的原油加工和煉制企業,成品油銷售渠道也最為完善。中海油則在海上石油開采上獨具優勢。 在原油的勘探和開采領域,中石油擁有包括大慶油田、遼河油田、新疆油田、塔里木油田、長慶油田等13個油氣田,每天生產超過220萬桶原油和28億立方英尺的天然氣。原油和天然氣年產量分別占中國總產量64%和70%左右。在境外,中石油擁有阿姆河天然氣公司、南美公司、尼羅河公司、哈薩克斯坦公司、南方石油勘探開發有限責任公司等海外子公司,境外油氣投資已擴展到近30個國家,形成了哈薩克斯坦、蘇丹、委內瑞拉等多個境外油氣合作生產區。2012年中石油新增探明石油地質儲量超6億噸、探明油氣儲量當量10億噸。2008年中石油原油產量13875.5萬噸,其中國內10825.2萬噸,占國內原油產量約50%;海外3050.3萬噸。中遊擁有撫順石化、蘭州石化等煉油板塊,2008年公司原油加工量13447.4萬噸,其中國內12529.5萬噸,占國內總量約35%;海外917.9萬噸,加工原油基本上全部來自本公司的生產原油。下遊銷售環節擁有遼寧石油、內蒙古石油公司等成品油銷售公司。 中石化在石油勘探領域下屬有勝利油田、江漢油田、中原油田等11個油田,大多數位於中國東部、西部和南部地區。2000年左右中石化把新星石油公司6重組進來,加大了勘查能力。新星石油公司是從地質礦產部的地質勘探大隊轉化而來,擁有最全面的全國地質資料。2008年,公司加快實施“走出去”戰略,在境外油氣勘探開發領域取得重大進展。勘探相繼取得四個重大突破,緬甸D區塊Patolon-1井、薩哈林維寧區塊北維尼1井、哈薩克斯坦FIOC公司F區塊U-10井、也門71區塊Henin-1井測試獲得高產油氣流;澳大利亞EP項目、哈薩克斯坦FIOC公司S區塊、加蓬G4-188區塊勘探也獲得良好油氣發現,取得重大進展;哥倫比亞聖湖能源公司、厄瓜多爾安第斯公司、蘇丹3/7區滾動勘探成效顯著。開發項目按計劃運行,海外權益油儲產量穩步增長。全年新增權益油氣可采儲量485萬噸油當量,實現海外權益油產量901萬噸,同比增長31%。盡管中石化近年來加快推進原油開采,但受歷史技術局限,其原油開采量依然較小,不能滿足其大規模的加工煉油需求。中石化是中國最大的石油煉制商,也是中國最大的石油產品生產商,石油煉制能力位居世界第三,絕大部分依靠進口以及向國內中石油、中海油兩家采購原油。其業務主要分布於東南沿海、長江中下遊和華北等中國經濟最活躍、最發達的地區。 中國海洋石油總公司(以下簡稱中國海油)是中國第三大國家石油公司,負責在中國海域對外合作開采海洋石油及天然氣資源,是中國最大的海上油氣生產商。目前,中海油在中國海上擁有四個主要產油地區:渤海灣(天津)、南海西部(湛江)、南海東部(深圳)和東海(上海)。中海油是印度尼西亞最大的海上原油生產商之一,同時,中海油還在尼日利亞、澳大利亞和其他國家擁有上遊資產。2006年初公司出資22.68億美元收購了尼日利亞OML130區塊的45%權益,此外還收購了澳大利亞、肯尼亞、緬甸等國家有關項目部分權益。目前公司海外業務遍及十多個國家,擁有海外權益可采儲量約16.9億桶油當量,勘探區塊45個,可勘探面積達40萬平方公里。除上遊傳統業務外,中國海油近年來大力推動結構調整和產業升級,不斷完善公司產業鏈、價值鏈。伴隨著特色中下遊產業的成長壯大,中國海油綜合型能源公司的產業架構基本形成。國內第一個進口液化天然氣(LNG)項目——廣東LNG項目已於2006年5月順利投產,福建、浙江和上海項目正在緊張建設階段。公司在中國LNG領域的領先地位已牢固確立,並將為東南沿海地區的經濟發展和環境保護做出重要貢獻。中國海洋石油有限公司中國航空油料集團公司(以下簡稱中國航油集團)成立於2002年10月11日,是以原中國航空油料總公司為基礎組建的國有大型航空運輸服務保障企業。中國航油集團的核心業務是為中外航空公司提供航油供應服務,下屬有中國航空油料有限責任公司、中國航油集團陸地石油公司、中國航油集團海天航運公司、中國航油(新加坡)股份有限公司等11個全資、控股公司,以及7個參股公司。在全國擁有碼頭、油庫、輸油管線及機場供油設施,總儲油能力達166萬立方米。中國航油集團已成為世界第七大航油供應商,也是國際航空運輸協會(IATA)、英國石油協會(IP)、美國石油協會(API)、國際航煤聯合檢查集團(JIG)成員。中國航油穩步拓展其他成品油和航運業務,初步形成了區域性油品配送體系和銷售網絡,在新加坡、香港、美國設立了公司,開展國際油品貿易和航油銷售業務。 2.成品油市場——開始放開,但雙寡頭形態短期內難以打破 1998年,中國石油天然氣集團公司和中國石化集團公司(以下簡稱中石油、中石化)成立,兩大集團公司實行“資源統一配置,運輸統一組織,價格統一制定(城鄉同價),銷售統一結算”的四統一運行機制,並由國家規定國內成品油批發業務由兩大集團壟斷經營,國內成品油市場屬於完全的雙寡頭壟斷。加入WTO以後,中國兌現開放服務貿易的承諾,先後開放成品油零售與批發市場,民營和外資企業開始全面進入成品油經營領域,中國成品油市場主體開始走向多元化,石油工業中、下遊產業領域有限競爭的局面開始逐漸出現。但目前中國成品油市場,仍以中石化和中石油為主導。 首先,從市場占有率來看,中石油、中石化仍然掌握著大部分市場份額。中石油、中石化經過多年的積累,分別建立了比較完整的營銷網絡與系統布局,以中石化為例,其成品油銷售網絡主要由五大部分構成。一是中國石化的全資子公司——中國石化銷售有限公司及在主要市場內的下屬4個大區分公司,承擔著中國石化成品油資源的統一平衡、運輸協調和直屬銷售企業以及專項用戶的成品油供應任務;二是主要市場內的直屬20個省級石油分公司(包括香港公司)及所屬的191個區域公司組成的銷售網絡;三是中國石化銷售有限公司在東北、西北、川渝等地區的37個分公司;四是在澳門特別行政區的零售網絡;五是中國石化在全國範圍內與其他成品油經營單位合資組建以及采取特許加盟方式建立的銷售網絡。所有這些銷售企業都自行擁有完善的成品油儲運設施,成品油批發中心與煉油廠通過鐵路、水路相連,在某些情況下以成品油管道相連。同時還擁有部分鐵路專用線、原油碼頭、油駁、鐵路槽車。全國約8萬座加油站中,中石化、中石油全資、控股和聯營的約占50%,零售份額約占60%以上。作為上下遊一體化的大型石油公司,兩大石油集團經濟實力強,在東北、西北地區基本上是中石油獨占市場,而沿海和西南大部分地區則是中石化占據絕大多數市場。其市場影響力已根深蒂固,在今後一段時間內對國內成品油市場仍然有較高的掌控能力。 其次,寡頭的原油開采市場使得原油資源掌握在大集團手中,國內成品油的存量資源也主要集中在中石油、中石化兩大集團。雖然成品油批發市場已經放開,但卻沒有解決油源問題,目前在國內沒有除“兩桶油”之外的最終油源可供一級批發。對成品油進口而言,不同所有制性質的公司政策不同。國有控股公司在進口數量上沒有限制,民營企業則有嚴格的配額數量限制,並且獲得成品油進口還要經過層層審批,短期內難以成行。油源的短缺使民營石油企業選擇與兩大石油集團建立合作關系作為主攻方向,獲取安全油源依然是它們生存和發展的關鍵。因此,民營石油企業仍然缺乏競爭力。外資企業依靠其強大的資金實力,已經開始了進入國內成品油市場的步伐,但由於石油貿易權和油源問題,它們目前必須以兩大石油集團為合作夥伴,以合作方式進入中國成品油市場,對兩大石油集團暫時還構不成嚴重威脅。並且由於油價倒掛,短期內將難以快速擴張。唯一有可能挑戰成品油市場雙寡頭地位的只有中國海洋石油集團公司(以下簡稱中海油),但其進入成品油領域的時間較短,市場份額的擴張需要時間。所以在成品油零售和批發雙放開的今天,中國成品油市場仍是典型的寡頭競爭市場。 兩大石油集團面臨著潛在的挑戰,但目前仍然互為主要競爭對手,以民營企業和外資企業為競爭夥伴。盡管這些民營企業、外企想分享這塊蛋糕,但目前來看占的份額不是太多。 三、原油、成品油定價及對總體價格水平的影響 目前,國內原油價格與國際市場直接接軌,成品油價格是在政府控制下與國際市場的有限接軌。 1.國內原油定價 中國原油主要進口源主要分布在中東和非洲地區,沙特、安哥拉、伊朗等國家是中國主要的原油進口來源國。2011年,中國的進口海外石油中來自中東和非洲的進口份額分別為51%和24%,其中沙特占我國原油進口量的19.91%,安哥拉占進口總量的,伊朗占進口總量的10.99%。由於中東、西非等地的原油都是以迪拜原油為標桿的,中石油、中石化進口原油同樣以迪拜價為標桿,其相互之間的原油交易也以迪拜原油價格為基準。 然而,即使是進口原油量最多的中石化,在原油采購價格方面仍處於劣勢。中石化2012年半年報顯示,上半年公司采購原油的費用同比增長達到13.0%。而同期普氏全球布倫特原油現貨價格同比僅上漲1.96%,其采購價格上漲幅度遠遠大於世界平均水平。海關總署2012年度進出口數據也同樣顯示出這一問題,中國全年進口初級產品金額達6346億美元,增長5%。其中,進口原油的花費占三成之多,達2206.6591億美元,同比增幅接近300億美元。而全年原油進口量為2.7102億噸,同比僅增長2000萬噸,即進口單價同比增長接近15%。國內原油采購商在原油采購環節處於被動,主要受現行世界原油定價體系所致。眾所周知,全球原油貿易普遍采用基差定價的方式,一般以布倫特(Brent)或西得克薩斯中質原油(WTI)的某個原油期貨合約價格為計價基礎,加上或減去雙方協商同意的基差來確定現貨價格。這種基差定價方式意味著,大宗商品國際貿易以哪國或地區的期貨交易所的相關品種作為定價基礎,該國或地區就掌握了話語權。目前,期貨價格已經成為國際石油市場最重要的基準價格,WTI原油期貨和Brent原油期貨是全球石油市場最重要的兩個定價基準。而作為全球對國際原油市場依賴程度最高的亞洲地區,目前還沒有自己的基準原油,因此無法完全反映東北亞地區真正市場供求關系,從而導致中東銷往東北亞地區原油價格普遍偏高,亞洲國家承受進口溢價。 中國一方面大量進口原油;另一方面缺乏期貨市場、缺乏戰略儲備,社會資源未得到有效利用,導致定價權旁落。石油市場金融屬性的張揚直接導致油價大起大落,給世界經濟尤其是正處於工業化、城市化發展關鍵階段的中國等新興經濟體的平穩增長帶來了巨大威脅。因此,在國際市場上中國缺乏原油定價話語權的客觀事實急需打破,目前中國積極籌建石油期貨交易所的意義就在於此。 2.國內成品油定價 1998年以前的長時期內,中國的成品油用戶享受著低油價的待遇,那時石油價格的調整,一直由國家確定,往往是一次調整,長時期內不變。但隨著中國石油對外依存度越來越高,完全由政府定價已經不合時宜,也不符合市場經濟的趨勢。到了1998年,隨著中國石油、中國石化兩大集團重組,油價改革也拉開了序幕。 1998年6月3日,原國家計委出臺了《原油成品油價格改革方案》,規定國內原油、成品油價格按照新加坡市場油價相應確定,原油價格自1998年6月1日起執行,成品油價格自1998年6月5日起執行;2000年6月份開始,國內成品油價格完全與國際市場的接軌階段,隨國際市場油價變化相應調整;2001年11月份開始,國內成品油價格接軌機制進一步完善階段,主要內容是由單純依照新加坡市場油價確定國內成品油價格改為參照新加坡、鹿特丹、紐約三地石油市場價格調整國內成品油價格。然而,2003年國際油價暴漲,按照三地加權平均價格來測算,國內的成品油價格也是暴漲,嚴重影響了國內物價穩定和人民生活。因此成品油價格開始由國家發改委宏觀調控,通過讓國家和國有企業消化高油價成本,將國際油價的波動對國內經濟的影響降到了最小。但這同時導致國內外油價長期倒掛,一方面財政補貼壓力很大,另一方面效率較低,油價調整嚴重滯後於市場。2009年,國家開始實施成品油定價的新機制,即《成品油價稅費改革方案》,成品油價格形成機制是本次改革的核心內容之一。5月8日,發改委發布石油價格管理辦法(試行),對成品油價格調整規則做了詳細說明:當國際市場原油連續22個工作日平均價格變化超過4%時,可相應調整國內成品油價格。當國際市場原油價格低於每桶80美元時,按正常加工利潤率計算成品油價格。高於每桶80美元時,開始扣減加工利潤率,直至按加工零利潤計算成品油價格。高於每桶130美元時,按照兼顧生產者、消費者利益,保持國民經濟平穩運行的原則,采取適當財稅政策保證成品油生產和供應,汽、柴油價格原則上不提或少提。但是考慮到油價對社會穩定和宏觀經濟運行的影響,國家並沒有嚴格執行這一規定,國內成品油價格較長時期明顯低於國際市場價格。 現行成品油定價機制運行兩年來,暴露出一系列問題。其中兩個問題最為嚴重,一是放大市場調價預期,加重投機囤積套利;二是調價具有滯後性,無法對市場供需關系做出準確反應,導致漲易跌難。現行定價機制自2009年實施,該定價機制簡言之就是考慮國內石油公司的煉油成本,實現國內油價與國際油價有控制的接軌,並進一步明確提出,當國際油價連續22個工作日移動變化率達到4%時,國內成品油價格就可以調整。不過隨著這一機制的實行,問題也逐漸暴露出來。雖然同原來的定價機制相比,現行的成品油定價大大縮短了價格調整周期,價格調整頻率明顯加快,但以22個工作日國際原油價格變化情況決定國內成品油價格調整與否實際上仍然是一種跟隨國際油價變化情況進行滯後調整的機制。由於定價機制披露了價格調整的條件,加上調價周期相繼時間較長約為1個月,每次在調價之前,市場上就可形成預期,導致一些社會油商加強囤油,加劇供應緊張。流通環節無風險套利行為客觀上加劇了市場供應的不穩定性,對成品油市場的穩定運行帶來一定沖擊,特別是在油價波動幅度較大時,這種沖擊就更為明顯。此外,國內油價“漲多跌少”也逐漸顯現。統計數據顯示,自2009年以來,國內油價一共進行了21次調價,其中油價上調13次,下調8次。汽油累計上調5070元/噸,下調2360元/噸;柴油累計上調4820元/噸,下調2310元/噸。 目前,影響國內成品油價格的因素主要有兩個,既新的成品油定價機制和汽柴油品質升級問題。新定價機制的要徹底解決目前國內油價和國際油價不接軌的問題,推出時機的選擇十分重要。如果在油價較高時推出,那就意味著國內油價將會加速上漲,顯然這是公眾難以接受的。另一方面,由於目前國內外油價差價仍較大,國際聯動意味著國內高油價向國外較低油價趨近,從利益最大化的角度而言,各大石油公司也不希望在這個水平上與國際接軌,因此他們也不願意調整定價機制。當前國內經濟處於觸底回升的關鍵時期,或為成品油定價新機制推出的最佳時機,因為如果等到經濟形勢好轉,工業用油需求上升,成品油價格必將大幅上揚,屆時改革將遇到更多的阻力。市場預測,2013年新成品油定價機制出臺是大概率事件。新機制的方向是“縮短調價周期,改進調價操作方式,提高機制運行透明度”。其中,“縮短調價周期”有望促使“實時定價”出現。即把原有的價格調整周期從22個工作日縮短到十個工作日左右。就是說有可能每半個月就會定期的調整一次。而調整的幅度也將小於當前的4%。除了新機制,汽柴油的國四標準也將迅速進入到實施階段。國四標準下,每升汽柴油的成本將提升5毛錢左右,而一次性的投入據測算更高達500億,政府、企業還消費者為這一成本買單也是成品油價格的焦點問題。 3.成品油價格變化對CPI的傳導影響 成品油價格的變化傳導到CPI有直接和間接兩條途徑: 其一,成品油價格上漲將直接影響CPI中的交通通訊及服務分項,這種影響非常及時而明顯,傳導系數在0.1左右。而以最小二乘估計法測算的CPI各分項權重中,CPI交通分項的占比為10%左右。也就是說,成品油價格每上漲1個百分點,將影響CPI交通通訊與服務上漲0.1個百分點,繼而對CPI上漲的貢獻率在0.01個百分點左右。可見,成品油價格上漲對CPI的直接傳導效應並不強。 其二,是間接影響,包括對農業產業和工業產業。對農業而言,油價上漲帶動化肥價格的生產成本提高,擡高化肥價格。以糧食作物為例,據全國農產品成本收益資料匯編統計,三種主要糧食作物的每畝總成本中,化肥費用的占比較高,為16.5%,化肥成本上漲將不可避免地形成對糧食價格的成本壓力,推動農產品的價格上漲,當然這種傳導並不非常及時,對農產品價格的間接推動作用可能需要一段時間才能顯現。 對工業而言,一來成品油價格上漲將帶動相關燃料、動力的購進價格上升,擡高工業生產成本,經生產鏈傳導至消費端,從而拉動CPI上漲。二來,以石油及下遊產品為主要原材料的化工、紡織等行業原材料成本提高,將有明顯的成本推動價格上漲壓力。這種間接傳導中間經過多重產業鏈,多種其他影響因素的幹擾,最終的效果已經很難區別精確測算,可能也不會即時得到體現,但影響力不可忽視,其作用力度會慢慢釋放,作用時間會持續更為長久,是一種長期的、成本推動型的價格上漲壓力。 來源:撲克投資家 |

Apple Watch成本僅為定價四分之一?蘋果說利潤率低於公司平均值

來源: http://www.yicai.com/news/2015/04/4612858.htmlApple Watch成本僅為定價四分之一?蘋果說利潤率低於公司平均值

一財網 李娜 2015-04-30 18:52:00

“在第三季度我們預計利潤率為38.5%~39.5%,略低於第二財季,這是由一系列原因導致的。首先,營收的環比下降使我們失去一些利好因素,但這主要是由於季節性波動,此外匯率也帶來了影響。匯率給利潤率帶來的不利影響環比可能約為40個基本點,而AppleWatch的利潤率要低於公司平均水平。”CFO盧卡·梅斯特里在日前舉行的二季度財報電話會議上表示。

“AppleWatch的需求大於供應,而我們正在努力解決這一問題。過去一周左右的時間,我們已經取得了一些進展。”蘋果CEO蒂姆·庫克在2015年二季度財報電話會議中如此回應蘋果手表上市後的表現。

蘋果4月27日公布了2015財年第二財季財報,第二財季中,蘋果營收為580.1億美元,同比增長27%。凈利潤為135.69億美元,同比增長33%,其中iPhone對營收占比貢獻近七成。然而,比iPhone更令分析師關註的是手表業務在未來對蘋果公司的利潤率產生的影響。

但蘋果表示,由於AppleWatch有大量新功能,該產品利潤率要低於公司的平均水平。

AppleWatch 利潤率低於38%?

蘋果對手表利潤的回答相信多少有些出乎外界的預料。

“在第三季度我們預計利潤率為38.5%~39.5%,略低於第二財季,這是由一系列原因導致的。首先,營收的環比下降使我們失去一些利好因素,但這主要是由於季節性波動,此外匯率也帶來了影響。匯率給利潤率帶來的不利影響環比可能約為40個基本點,而AppleWatch的利潤率要低於公司平均水平。”CFO盧卡·梅斯特里在日前舉行的二季度財報電話會議上表示,利潤低於平均值,這是因為AppleWatch不僅是一款新產品,也是一款全新類型的設備,有著大量新功能和許多創新技術。

在此之前,許多人都認為AppleWatch的定價較高,從銷售奢侈品手表的角度來看,一些配件,例如手表腕帶,將會給蘋果利潤率帶來幫助。

高盛此前分析稱,如果蘋果Edition版的銷售份額攀升到1%,則將推升利潤增長2/3,如果放棄低端消費市場,將Edition版AppleWatch在市場份額提升至1%,手表總量不變,那麽在頭12個月中,蘋果腕表的收入將增長27%,毛利潤將增長66%。

“最便宜的運動版本,手表的定價應該是在成本價的四倍以上。”對智能手表產業鏈較為熟悉的映趣科技CEO王小彬對《第一財經日報》表示,手表的定價向來和成本沒有什麽關系。他也認為蘋果的高配版本利潤更高。

對於這一毛利率情況是否是由於開售的首個季度,庫克並沒有作出正面回應。他只表示蘋果並不會給出當前季度之後的毛利率預期。“我們目前掌握的信息是,當前季度手表的毛利率要低於公司平均水平”。

蘋果帶動上遊元器件產業鏈熱情

雖然庫克也沒有對蘋果手表的預定量給出答案,但這並不影響上遊產業鏈對可穿戴產品的信心。

“芯片層面、屏幕、傳感器,不要說蘋果的供應商,安卓的供應商對於可穿戴的態度都是非常積極的。”王小彬對《第一財經日報》記者表示,隨著可穿戴上遊元器件產品的成熟,沖進來的智能供應鏈廠商越來越多。

他的一個感受是,每天都在辦公室里不斷地接待客人,包括像高通這樣的芯片巨頭廠商,也為映趣這樣的深圳廠商提供了美國總部研發部門直接對接的服務。

東方證券電子在蘋果手表上市前曾經推測,AppleWatch里可能整合超過10種傳感器以用於追蹤健康和運動數據,其中的加速度傳感器、陀螺儀、磁力計、氣壓傳感器、溫度傳感器和GPS已經在不少手機和可穿戴設備上獲得運用,但心率、血氧、血糖和排汗量傳感器還沒有獲得廣泛應用。

但目前看來,上遊元器件的逐漸成熟正在推動下遊智能穿戴終端的爆發。

“現在提供心率傳感器,跌倒報警、室內定位等功能的智能供應鏈廠商太多了,越來越多的大公司加入也反過來推動了上遊的信心。”王小彬對記者說。

不過王小彬也坦言,智能手表仍處於市場導入期。

“智能手表銷量可能不會那麽高,生態很重要,但是目前應用場景主要還是集中在幾個方面,一個是支付,一個是健康,短期內的一兩年還是需要靠賣硬件賺錢。”王小彬對記者表示,在提高用戶體驗的同時,需要進一步降低智能手表入手的門檻,讓更多的人可以使用智能手表,這些更重要。

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

發改委:6月起除兩種外取消所有藥品政府定價

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=2386|

本帖最後由 優格 於 2015-5-5 15:23 編輯 發改委:6月起除兩種外取消所有藥品政府定價 關於印發推進藥品價格改革意見的通知 發改價格[2015]904號 各省、自治區、直轄市發展改革委、物價局、衛生計生委(局)、人力資源社會保障廳(局)、工業和信息化廳(局)、財政廳(局)、商務廳(局)、食品藥品監管局: 根據黨的十八屆三中全會精神和醫藥衛生體制改革的總體要求,國家發展改革委、國家衛生計生委、人力資源社會保障部、工業和信息化部、財政部、商務部、食品藥品監管總局制定了《推進藥品價格改革的意見》,經國務院同意,現印發你們,請遵照執行,並就有關事項通知如下: 一、自2015年6月1日起,除麻醉藥品和第一類精神藥品外,取消原政府制定的藥品價格。麻醉、第一類精神藥品仍暫時由國家發展改革委實行最高出廠價格和最高零售價格管理。 二、此前有關藥品價格管理政策規定,凡與本通知規定不符的一律廢止,以本通知規定為準。 三、各地價格、衛生計生、人力資源社會保障等部門要按照《推進藥品價格改革的意見》,研究制定具體政策措施,強化醫藥費用和價格行為綜合監管,做好政策解讀和輿論引導工作,確保改革順利推進。 附件:  公布廢止的藥品價格文件目錄.pdf

(128.78 KB, 下載次數: 36)

公布廢止的藥品價格文件目錄.pdf

(128.78 KB, 下載次數: 36)

|

做石油必讀!全球石油定價機制演變與普氏價格體系介紹

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=2401|

本帖最後由 優格 於 2015-5-6 10:59 編輯 做石油必讀!全球石油定價機制演變與普氏價格體系介紹 作者:宮慶彬 原油期貨市場具有重要的價格發現功能。為了更好地利用原油期貨工具,了解全球石油市場的定價機制和基準價格體系,有助於把握原油價格的形成機理,具有非常重要的意義。 全球石油定價機制的演變 自19世紀中期、石油工業的早期階段起,國際原油市場定價機制的演變主要經歷了四個階段。從最初的普通商品定價模式,到卡特爾壟斷的定價模式,直至今日金融定價模式,國際原油市場定價機制的演變反映了原油價格主要影響因素的變遷。 第一階段:石油工業早期階段。 第一階段是19世紀中期到20世紀20年代末。此時是石油工業的早期階段,石油與普通商品的差別不大,並不被看作是資源性大宗商品。因此,與普通商品類似,石油市場的定價基本由供求關系決定,具有較高的競爭性。 第二階段:“七姐妹”時期。 第二階段是1928年到1973年,這一階段由國際性的卡特爾“七姐妹”控制著石油市場的價格。開始的標誌是1928年埃克森、英國石油公司和殼牌公司在蘇格蘭簽訂的《阿奇納卡里協定》,後來美孚等另外四家石油公司也加入了這個協定。協定為了防止寡頭之間的惡性價格競爭,劃分了各協議簽訂方的市場份額,並規定了石油的定價方式。即,無論原油的原產地,其價格均為墨西哥灣的離岸價格加上從墨西哥灣到目的地的運費。後來由於中東地區原油產量的增加,以及歐洲市場對原油定價標準的不滿,增加了波斯灣離岸價與目的地運費之和的標準。 “七姐妹”通過該協定將油價長期壓制在一個極低的標準,極大地侵害了石油資源國的利益。石油資源國的政府為了維護自身的利益,對石油卡特爾組織進行了公開譴責,並開展了廣泛了石油國有化運動。在雙方力量的抗爭下,石油輸出國組織(OPEC,歐佩克)應運而生。1960年,沙特阿拉伯、委內瑞拉等五個國家表決成立了OPEC,並於1973年單方面宣布收回對石油的定價權。 第三階段:歐佩克時期。 第三階段是1973年到20世紀80年代中期,這一時期的原油價格由歐佩克控制。歐佩克的根本目標是通過控制油價,消除不必要的價格波動,保障產油國獲得穩定的石油收入,維護產油國的利益。在1973年之後的10年中,歐佩克成員國逐步實現了對石油公司的國有化,並采用了直接固定石油價格的策略。歐佩克以沙特阿拉伯34°輕質油油價作為基準油價,不同的石油之間有一定的差價,而歐佩克所有成員國需要放棄石油產量的自主決定權來維持這種價差體系的穩定。在此階段,石油價格從最初的每桶3美元逐漸提升至30美元以上。石油價格的不斷攀升將石油利益從西方發達國家轉移至石油資源國。這一時期,歐佩克的成員國也由最初的5個擴展至13個,與今日的規模已無太大差別。 然而到了20世紀80年代中期,持續的高油價導致了石油需求量的降低和相對過剩的生產能力,加之歐佩克之外的產油國石油產量的提升,歐佩克為了保持自己在國際原油市場的份額,采取了降低價格、保護份額的策略。這一時期,歐佩克首先通過與非歐佩克產油國的“價格戰”維護了自身的市場份額,並迫使非歐佩克成員國妥協同意削減石油產量,歐佩克成員國內部也重新確立了配額制度。然而原油的減產導致油價再度上升,這引起了消費者的恐慌,石油貿易大量從長期合約轉向現貨市場。而現貨市場的不斷壯大,漸漸削弱了歐佩克對原油價格的影響力。 此後直至2004年,歐佩克雖然在名義上仍然采取直接設定目標油價的策略,期間也對目標油價兩次進行向上調整,但除去通貨膨脹,目標油價並沒有顯著上漲。由此可見歐佩克對油價影響力的降低。 21世紀初,由於中國、印度等新興經濟體的發展,歐佩克實際油價已遠高於目標油價,其定價策略不再適應市場需求。2005年1月,歐佩克正式放棄了對石油價格的直接幹預,並在其後逐漸放松了成員國之間的配額制度。這一階段,歐佩克主動采取維持石油供給市場適度緊張的戰略,加之中東地區政治局勢的不穩定,國際石油市場的供給一直偏緊。 雖然歐佩克提出,他們僅在確定石油價格上漲是出於供需不均衡而非投機因素時,才通過增產抑制油價上漲,但其產出的增加並不足以應對不斷上升的需求,其實質已失去抑制油價上升的能力。由於歐佩克成員國的經濟狀況仍嚴重依賴於石油出口收入,在油價下跌時,成員國並不會通過減產維持油價,而是采取增產這種競爭性的策略。20世紀80年代後,歐佩克對原油價格的影響力不斷下滑,至今已無直接的控制能力。 第四階段:“交易所”時期。 第四階段是20世紀80年代中期至今。這一時期現貨市場的交易為國際原油的主要交易形式。現貨市場形成之初只作為各大石油公司相互調劑余缺和交換油品的場所,故也稱為剩余市場。但在1973年石油危機之後,石油交易量從長期合約市場大量轉移到現貨市場,現貨市場的價格開始反映石油生產的成本及邊際利潤,具有了價格發現功能。目前,國際上有美國紐約、英國倫敦、荷蘭鹿特丹和新加坡四大現貨交易市場。 在現貨和期貨市場主導的定價體系之下,國際原油市場采用的是公式定價法,即以基準的期貨價格為定價中心,不同地區、不同品級的原油價格為基準價格加上一定的升貼水。 公式表達為:P=A+D,其中,P為原油交易現貨市場的結算價格,A為基準價格,D為升貼水。目前有兩大國際基準原油,即西德克薩斯輕質原油價格(WTI)和北海布倫特原油價格(Brent)。公式定價法是將基準價格和具體交割的原油價格連接起來的機制,其中的升貼水是在合約簽訂時就訂立的並且通常由出口國或資訊公司設定。需要註意的是,公式定價法可以用於任意合約,無論是現貨、遠期,還是長期合約。 歷史上,WTI原油在國際原油市場上一直占據著更加核心的地位。這是由於WTI主要反映美國市場的原油供銷以及庫存狀況。二戰之後,美國在世界經濟上取得了巨大的話語權,並且北美地區一直是最大的原油消費區,也是重要的原油生產區,加之WTI原油的質量好於布倫特,更適於石油生產,因此WTI價格的變化能對世界經濟產生更大的影響,WTI也更適合作基準原油。 不過,近年來隨著新興經濟體的發展,歐亞和中東地區對國際原油價格的影響力逐漸增強。基於布倫特的定價體系日趨完善,其影響力不斷上升,目前已成為最有影響力的基準原油。國際上近70%的原油交易均以布倫特為基準原油。美國能源信息署(EIA)在發布的2013年度能源展望中也首次用布倫特代替WTI作為基準原油。 雖然在2013年5月,基於布倫特的普氏定價體系受到了來自歐盟委員會的調查,因為其類似於Libor的報價系統使普氏價格有被操縱的可能,即普氏價格不能公允地反映國際原油供需的基本面,市場也有猜測WTI可能借此重新樹立自己的風向標地位。但考慮到普氏定價體系有現貨市場龐大的交易量作為支撐,我們仍需要深入了解普氏價格體系。 普氏價格體系簡介 普氏價格體系是以布倫特為基準原油的價格體系,其提供的價格包括即期布倫特(Dated Brent)、遠期布倫特、布倫特差價(CFD),以及其他重要的場外交易市場的報價參考。其報價體系類似於Libor,依據主要石油公司當日提供的收市價並進行綜合評估得到。 下面介紹與原油現貨定價緊密相關的幾種價格。 1.北海原油。 普氏價格體系所使用的布倫特原油指的是北海地區出產的原油,是布倫特、福地斯、奧斯博格、埃科菲斯克(取四種原油首字母為BFOE)的一籃子原油。在普世定價體系形成之初,布倫特原油被認為是北海原油的代表,只將其價格作為基準油價。然而,在20世紀80年代,布倫特原油產量急劇下降,到了21世紀初,布倫特油田產量已經衰減到相對較低的水平。因此,在2002年,普氏價格體系采用了布倫特、福地斯、奧斯博格(簡稱BFO)的一籃子油價;在2007年,又加入了埃科菲斯克,形成了BFOE。但出於習慣,我們今天仍用布倫特原油指代BFOE。 采用一籃子原油作為基準原油有利於擴大基準價格的市場基礎,但由於這些原油的質量不一,其中福地斯、奧斯博格的密度較小,含硫量較低,質量高,埃科菲斯克質量較低,而這些原油都可以用於遠期和期貨交割,這就導致BFOE的賣方更傾向於交割低品質原油,如埃科菲斯克,而非高品質原油。 為了激勵賣方更多地交割高品質原油,普氏價格體系分別於2007年和2013年引入了品質折扣系數(de-escalator)和品質溢價因子(quality premiums)。品質折扣系數是指,當賣方交割的原油含硫量超過0.6%時,每超0.1%的硫分,賣方需要向買方支付60美分/桶。 與品質折價相反,品質溢價是指,在接收到較交易時所保證的品質更高的原油時,原油買方須向賣方支付作為回報的費用。對於奧斯博格、埃科菲斯克兩種高品質原油,品質溢價因子是估價公布日前兩個整月內,該兩種等級原油與BFOE中最具競爭力的一種原油之間的凈差價的50%。 2.即期布倫特。 即期布倫特是一個滾動估價,它反映估價當日起10—25天的BFOE現貨價格(周一至周四的估價是估價發布當日起10—25天裝運的即期布倫特現貨,周五的估價是估價發布當日起10—27天裝運的即期布倫特現貨),此處的10—25天被稱作估價窗口。由於原油的運輸和儲存的特性,原油的立即交割並不經常發生,這就使得原油現貨市場具有一定的遠期性質,估價窗口期由此產生。25天的慣例源於在實際操作中,賣方須在交割前提前25天通知買方船貨的裝運期。所以,雖然即期布倫特通常被認為是現貨市場的價格,但它實際反映10—25天的遠期價格。 最初,普氏采用的估價窗口是7—15日,與布倫特原油的估價窗口一致,但其他的北海原油品種的估價窗口均長於布倫特原油。隨著布倫特原油產量的下降,為了使普氏價格更貼近北海市場的慣例,普氏將估價窗口增加至10—21天。隨著布倫特產量的進一步下降,於2012年6月,普氏價格體系將窗口期進一步擴展至10—25天。 另外,即期布倫特反映的是BFOE的一籃子油價,這並不是四種原油價格的代數平均數,而是通過對最具競爭力的品種賦予最大的權重而更好地反映最具競爭力品種的價格,以確保估價反映供需基本面。 3.遠期布倫特。 遠期布倫特是最早出現的布倫特金融工具。布倫特遠期是一種遠期合約,在這個合約中會確定未來具體的交割月份,但不會確定具體的交割日期。布倫特遠期的報價一般是未來1—3個月,如5月會有6—8月的布倫特遠期的報價,這些報價是合約確定的、針對具體交割油種的報價。 4.布倫特價差合約。 布倫特價差合約(Contract for Differential,簡稱CFD)是一種相對短期的互換,其價格代表了在互換期間內,即期布倫特估價與遠期布倫特價格之間的市價差。普氏能源資訊提供未來8周的CFD估值,並在每周定期評估。市場上也有公開交易的一月期和兩月期的CFD。 CFD通過將互換期間內即期布倫特與遠期布倫特之間隨機的市價差轉換為固定的價差,可以為BFOE現貨頭寸的持有者對沖即期布倫特市場的風險,也可以用於投機。 以布倫特為基準價格的原油現貨定價 依據公式定價法,原油現貨的價格為基準價格加上一定的差價。在普氏價格體系中,基準原油為布倫特,基準價格為即期布倫特,現貨價格在基準價格的基礎上,除了要加一個合約規定的差價外,還要加上現貨升水或減去期貨升水。其中,期貨升水或現貨升水的數據由CFD市場提供。 例如,一宗交易確定的升水為1.00美元/桶,交易確定在一個月之後完成,則在今天這個時點,這宗交易的現貨價格(在今天這個時點,該價格為遠期價格)為當前的即期布倫特價格加上對應期限的CFD差價,再加上1美元升水。 實際上,現貨布倫特的遠期價格,即遠期布倫特,就是由即期布倫特加上對應期限的CFD差價得到的。因此,上述定價方法也可以理解成現貨布倫特的遠期價格加上不同品種的差價。利用即期布倫特和CFD的報價信息,就可以得到現貨布倫特的遠期價格曲線。 需要註意的是,不同品種的原油有不同的估價窗口和平均計價期(習慣上,原油現貨在裝船後的一定期限內定價,這段期限的平均值稱為平均計價期),故普氏價格體系針對不同的原油品種,提供了相應期限的即期布倫特價格。不同品種的對應期限如表1所示。以地中海品種為例,普氏價格體系會為每筆交易提供即期布倫特13—28日的價格,加上這筆交易對應的CFD價格,再加上一定的差價,就得到了這筆交易的現貨價格。

另外,倫敦國際石油交易所(IPE)的布倫特期貨合約交易量大,也常被用作基準價格。布倫特期貨合約到期交割時,是根據布倫特指數進行現金交割的,而布倫特指數是根據遠期價格得到的指數。也就是說,布倫特期貨的價格會收斂於布倫特遠期的價格,而非布倫特現貨的價格。 雖然布倫特期貨合約並不進行實物交割,但持倉者可以通過期貨轉現貨(EFP)將該頭寸轉化為現貨頭寸,即遠期頭寸或25日現貨頭寸。EFP的價格是由互換雙方決定的。EFP將布倫特的期貨市場和現貨市場聯系了起來。 普氏價格體系提供了EFP的遠期價格估值,反映了對應交割月份期貨和遠期之間的差價,聯系了期貨和遠期市場。因此,以布倫特期貨價格作為基準價格的現貨價格等於期貨價格加上EFP差價,加上對應期限的CFD差價,最後再加上合約規定的差價。 (來自公眾號中期協發布,原載《中國期貨》) 格隆匯聲明: 本文為格隆匯轉載文章,不代表格隆匯觀點。格隆匯作為免費、開放、共享的16億中國人海外投資研究交流平臺,並未持有任何公司股票。 |

定價權爭奪,“港股A股化”邏輯成立嗎?

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=2669|

本帖最後由 優格 於 2015-5-23 09:30 編輯 定價權爭奪,“港股A股化”邏輯成立嗎? 作者:洪灝 港股在複活節後大幅飆升,似乎在複制A股去年11月以來的行情。而關於“港股A股化”的討論也愈演愈烈。許多分析人士認為,港股如此劇烈的上行是由於內地的資金南下以類似A股的炒作手法來操盤所導致。我對此不能茍同。僅僅由於兩地市場同時上升而斷言“港股A股化”缺乏邏輯支持。正如兩個同時發生的事件並不一定互為因果,它們或者可能只是巧合——就像上世紀二十年代的時候,華爾街上女人們裙角變得越來越短和股市逐步攀升的關系一樣經不起推敲。當然,滬港兩地市場互聯互通是一個不可逆轉的大時代趨勢。香港交易所行政總裁李小加所描繪的對滬港兩地“共同市場”設想,似乎更能形容現在港股與A股的關系。按照這個路徑的設計,“兩地監管機構將聯合監管,內地和國際市場的資金可在共同市場中匯聚、互動,將促進內地及國際市場逐步融合。無論是國際投資者感興趣的內地資本市場產品,還是內地投資者需要的國際產品,都可在共同市場交易,讓內地投資者分散投資及對沖國際價格風險”。 長期以來,歐美投資者在香港股市的“定價權”一直都占優勢,香港總是被用來表達這些“歪果仁”對於市場風險的看法——在全球市場下跌的時候,港股由於流動性好總是第一個被沽售的標的。這種投資者行為導致了香港市場雖然是一個成熟的市場,它的交易特性卻更像一個新興市場。隨著中國資本逐步深入參與香港市場,香港在全球投資組合里的作用應該能有所改善。 隨著大陸資金不斷地進入,投資者的構成以及他們的市場行為將會出現一定程度的變化。在複活節前夕,我的一位朋友,內地的風水大師赴港為一位內地富豪相看他新置家宅的風水。我有些好奇,不禁向朋友問道:“這位先生的豪宅背山面水,同時香港開發商在設計住房時一定已經仔細斟酌了風水的因素,我一個做股票市場的,叫我過去能有什麽用呢?”“既來之,則安之。”我的風水大師朋友笑著說。我們見面寒暄了數句之後,富豪似乎並不急著請教我的風水大師朋友關於他的豪宅的風水事宜。我們坐在陽臺上,一邊看著維多利亞港里在浪中穿梭的帆影,卻一邊開始討論股市。富豪對於香港上市的個股如數家珍,然而,他的問題總是集中在股票的技術圖形、資金量、主力持股集中度或管理層增持等方面,鮮有談及公司的銷售和盈利的增長潛力、公司發展策略、市場行業機會和管理層的素質等西方機構投資者更加關心的問題。我漸漸地意識到了,其實這次的會晤更多的是關於投資咨詢,而非風水。 交流之間,我們談及了許多“A股港股化”的問題。我覺得這個提法可以從兩地市場的指數相關性、交易策略、估值變化和資金流向來論證。 從恒指、上證綜指和標普過去20年的指數相關性看,恒指相對於標普指數的相關性一直比較穩定。有專家會指出,自從2008全球金融危機之後,恒指和美國市場的相關性一直在趨勢性地降低。然而值得註意的是,危機的時候,所有市場的指數相關性一般都會達到其最高點。這主要是因為在市場危機之時,所有的風險資產都會遭遇拋售潮,正所謂傾巢之下,焉有完卵?因此,2008年底恒指和標普由於危機所產生的高度相關性,以及其後市場由於各國的貨幣寬松政策平抑了市場波動性,從而導致指數相關性趨勢性下降的現象,並不能夠說明香港市場受到美國市場的影響越來越小。而過去幾年,每當美國市場出現風險厭惡而遭遇拋售的時候,香港市場也從未幸免。比如歷輪美聯儲QE結束,貨幣寬松青黃不接的時候,以及2011年8月美國國債評級被下調的時刻,香港市場都經歷了暴跌的行情,甚至出現單天暴跌逾1000點的極端情況。而大陸市場的經歷也大抵如此。 滬港兩市指數相關性的確有所上升。這個趨勢在2001年底中國加入了世貿組織之後就已經開始逐步地加強,而且在2008年全球金融危機之後,由於中國的“四萬億”刺激政策而進一步深化。統計數字顯示,自2002年以來,香港上市公司的中國大陸銷售收入的占比從5%左右提升到了2014年的66%。也就是說,如今香港許多上市公司大部分的銷售收入來源都來自於中國。如此密切的商業往來在過去十幾年得到了如此深入的發展,兩地市場的指數相關開始上升應該不是一件出乎意料的事情。值得強調的是,兩地市場指數相關性的上升是一個十幾年的漸行趨勢,而不是最近由於A股的瘋牛市之後而出現的新鮮事物。 在市場飆升之後,兩地市場的交易策略也逐漸地發生了變化。投資者對的三觀很快地被A股市場最近出現的各種“神跡”所顛覆:比如南北車合並為“中國神車”後,其市值大於波音;全通教育大部分盈利來自於炒股,主業的盈利只有幾百萬,然而市值卻比老牌的教育機構“新東方”還要大;而暴風科技,一個不能成功在美國上市的公司重回A股之後,卻連續拉了30多個漲停板,成為了名副其實的A股“漲停王”等等。 隨著內地資金對港股參與度增加,“港股通”向內地的公募基金開放,以及社保基金可以參與買賣香港創業板股票等新規定的出臺,讓市場對香港的小盤股的潛力遐想連篇。值得註意的是,香港的創業板指數今年四月份以來的表現其實比大陸的創業板指數更強,而香港的恒生國企指數的表現也基本上和A50大盤股指數相當。同時香港市場中小盤股的成交占比有所上升。然而,在市場處於升勢的趨勢里,小盤股作為高貝塔的市場板塊一般來說將比其他板塊更受益。同時,A股市場里的小盤股小市值效應以及價格動能效應並不是A股所獨有的。這些效應的形成主要是因為小盤股投資一般需要擔當更大的風險,回報也一般因此相匹配。而這些效應芝加哥大學商學院的Fama和French教授早在三十多年前已經在美國市場里系統地論證過了。 因此,香港小盤股由於貝塔效應在市場的升勢里產生的強烈的上升行情,並不是“港股A股化”一個很好的佐證。而小盤股類似的效應在其他的市場里早已被量化證明過。至於A股獨特的坐莊、市值管理等方法,其實是市場價格的操縱行為。這些不法行為在華爾街被叫做“pump and dump”,幾十年前早在成熟市場里被查禁了,也並非是什麽值得引以為榮的事情。而今天香港市場的一只妖股“漢能”在24分鐘內股價由於被監管部門調查而幾被腰斬的黑天鵝事件,應該顛覆了許多熱衷於市值管理的人認為市場價格可以肆意操縱的信心。 恒指的成交量從3月份以來確實大幅攀升。每23個交易日的平均交易額從3月底的540億港幣飆升到5月15日的1230億,已經超過了07年1100的峰值水平。然而,成交量的放大並不一定是由於“北水南調”。雖然公募基金現在可以通過“滬港通”而不是QDII的額度來加倉港股,但是這些基金仍然將受到自身的高倉位以及既定的投資章程的限制。自從該機制開通之後,南下的額度只有幾天是被用完了的,其余的大部分時間余額一般都在80%左右。同時,新成立的投資港股的公募基金要在一個半月內完成組建、募集資本和建倉,因此它們馬上南下的可能性不大。 此外,香港金管局已經多次註資市場以平穩港元匯率升值的壓力。這些似乎顯示著資金應該是從別的渠道,如海外市場,流入香港市場的。也就是說,從資金的流向方面,我們並沒有看到大規模的跨境資金南下流動。彭博終端機上,北上的“滬港通”余額的代碼是NB(Northbound),南下的是SB(Southbound),似乎無意之間對該機制的現狀作出一個真實的調侃。因此,資金流向數據並沒有顯示所謂的“港股A股化”的進程。而港股相對於A股來說仍然存在著約1/3的估值折讓。 綜上所訴,滬港兩地市場的指數相關性日益密切並不是A股暴漲之後發生的新事件,而是自中國“入世”之後的一個循序漸進的過程;香港小盤股的貝塔效應也不能完全歸因於A股小盤股的強勢。實際上,4月份以來香港創業板的上漲比A股創業板的指數還要強;香港市場的交易量雖然有大幅提升,然而“滬港通”的額度卻在絕大部分時間段里沒有被用完,港股相對於A股的估值仍然有很大的折讓。這一系列的論據說明了“港股A股化”的提法其實並不成立。 如果A股、港股指數相關性繼續上升的話,展望下半年,香港最大的風險可能就是A股泡沫的破裂。 回首今年上半年,港股相對A股大幅落後的重要原因是市場對於美聯儲加息的擔憂,使得投資者擔憂資金會從新興國家流回美國。流動性收緊、利率上升和中國經濟增長的持續放緩導致國際資本對香港市場偏於謹慎。而現在,情況已經開始發生變化。美國經濟似乎可圈可點,美元上漲副作用逐步在美國企業業績中有所體現,能源等大宗商品價格大幅回落使得通脹壓力大為減輕。因此,美聯儲在6月底加息的機會大已經幅降低。經歷了兩次降準、三次降息之後,中國央行還有一系列傳統和創新貨幣政策工具可以使用。而中國的貨幣政策實際上還是非常“寬松”的。 從4月份各項經濟數據來看,中國經濟仍不見起色。盡管銀行間利率下跌速度很快,但考慮到消費品和房價微弱的通脹勢頭以後,中國的實際利率仍然高企。由此貨幣政策的繼續寬松將是大概率事件,而中國的利率水平仍有很大下降空間。因此,可以預見的是,在內外流動性偏寬松的大環境下,香港市場應該受到支持 。上證剔除銀行股後,平均市盈率已經超過50倍,創業板整體平均估值更是達到116倍。當估值水平已經達到如此極端高位的時候,A股市場會變得高度敏感。而任何一點風吹草動,無論是消息、市場傳聞還是政策落實,都有可能觸發一次大級別的回調。如是,港股雖然有估值優勢,恐怕也難以獨善其身。 富豪朋友者聽了我對市場的侃侃而談之後,很是受教,並開始和我分享他的投資策略。“既然香港的融資成本這麽低,我用手上已經漲了很多的股票質押給銀行。然後把資金調回國內,買那些價格動能最好的板塊和個股。” 他淡淡地說。我頓時腦洞大開——原來資金還可以這樣操作。這樣一來,周三漢能在早上交易時段暴跌後,A股在午盤出現了一個巨幅逆轉的現象,就似乎可以解釋了。漢能這個股票里投機人群,與國內市場聯系甚密。漢能的暴跌一定產生了許多頭寸回補的需求。而投機者在暴跌之後不得不把手上持有的部分A股拋售以換取流動性以補頭寸。也怪不得北向NB的用量持續比南向SB的用量要大得多。既然資金從南往北流比從北往南流要多,那麽最近A股的行情或應被稱為“A股港股化”反而更加貼切。而漢能將成為一個標誌性的事件,為那些認為創業板流通盤小、股價就可以肆意操作的投機者們敲響警鐘。 (轉自英國《金融時報》中文網) 格隆匯聲明: 本文為格隆匯轉載文章,不代表格隆匯觀點。格隆匯作為免費、開放、共享的16億中國人海外投資研究交流平臺,並未持有任何公司股票。 |

銀行卡業務定價市場化來了!手續費有望統一標準

來源: http://www.yicai.com/news/2015/05/4621043.html銀行卡業務定價市場化來了!手續費有望統一標準

第一財經日報 李德尚玉 2015-05-21 22:24:00

央行支付司副司長樊爽文表示,銀行卡業務定價市場化是方向,將盡快改革銀行卡刷卡手續費定價機制,實行統一標準;統一傳統銀行卡收單、新興網銀收單的收費標準,防止產生新的套利空間。

5月21日,《中國支付清算行業運行報告(2015)》發布會上,央行支付司副司長樊爽文表示,銀行卡業務定價市場化是方向,將盡快改革銀行卡刷卡手續費定價機制,實行統一標準;統一傳統銀行卡收單、新興網銀收單的收費標準,防止產生新的套利空間。這意味著,將結束線上線下支付手續費的價格雙軌制。

4月22日,國務院正式發布了《關於實施銀行卡清算機構準入的決定》,並在6月1號正式實施。

“今年6月1日銀行卡清算機構的放開,也就標誌著銀行卡清算市場已經步入了市場化的階段。至此,銀行卡市場化取得了實質性突破。” 樊爽文表示,“定價市場化是下一步發展的方向,但是具體怎樣逐步落實,是一步到位,還是分步驟實施,還將進一步研究”。

樊爽文表示,從實際操作角度來看,造成收單市場存在問題的原因有三方面:收單機構主體增加,定價體系存在問題,銀行卡收單的外包服務管理欠缺。

他表示,規範銀行卡收單業務,維護市場的正常秩序要註意加強外包管理。一方面,收單機構應該嚴格履行義務、明確收單責任,杜絕因為外包而發生責任轉移的現象,銀行卡清算機構應該對其入網機構進行必要的外包管理培訓或監督,以約束外包機構合規經營。另一方面,行業自律組織應該充分發揮作用,制定外包服務規範,實行外包服務商評級制度,從根源上改善收單市場服務質量。

2005年至2010年五年期間,人民銀行對於清算系統集中建設。2005-2007年,大額實施支付系統,小額批量支付系統以及全國支票影像系統分別在全國完成推廣。2010年,網上支付跨行支付成功上線,第三方支付機構的出現,推動零售行業的快速發展,各類城市商業銀行,網絡銀行等銀行機構數量有大幅增長,各類創新業務如雨後春筍的出現,也考驗著我國的清算服務。

“下一步,因為清算市場優化市場布局,形成包含清算業務界定,市場準入等完整的市場管理體系,加強清算市場的規範管理,以支持日益廣泛和多樣的創新支付服務。” 中國支付清算協會秘書長蔡洪波介紹,針對當前零售支付發展的趨勢,還將重點加強對零售支付和新興支付業務清算系統的建設和完善,形成更加多元化和市場化的清算服務提供商,形成更加高效、靈活支付業務的環境。”

2010年,根據央行公布的《非金融機構支付服務管理辦法》,銀行卡收單的管制放開,銀行卡收單市場進入市場化階段。截至目前,我國共有62家專門從事銀行卡收單的支付機構和117家網絡支付機構。但目前,根據服務的性質、特點和市場競爭狀況,商業銀行服務價格分別實行政府指導價、政府定價和市場調節價。

銀行卡刷卡定價一直是這幾年的熱點,適當下調部分刷卡標準等體現了金融業對流通領域的支持。隨著市場發展現行定價機制中一些突出的問題,借貸記卡等統籌問題也凸顯出來。

收單市場快速發展的同時,也暴露出很多問題,比如商戶拓展和商戶管理不到位、違規套用商戶編碼、外包管理薄弱等,損害發卡機構、持卡人和市場的利益。銀行卡收費定價機制改革迫在眉睫。

對此,蔡洪波認為,對銀行卡刷卡手續費進行綜合性改革。從長遠看,要推動銀行卡刷卡手續費定價的市場化,發揮價格杠桿在市場優化配置中的核心作用。現階段由於市場發展還不完善,產業各方處於不同的發展階段,要堅持政府指導下,和市場定價相結合,保持市場的穩定發展,刷卡定價應綜合考慮綜合收益,以此來合理確定價格水平。此外,關於線上線下業務,如何定價的問題,要及時關註線上線下業務發展的趨勢和存在的一些問題,逐步完善全業務定價體系。

蔡洪波稱,銀行卡收費定價的市場化改革,要充分發揮價格杠桿在市場優化配置中的核心作用,堅持政府指導下的市場化定價,以及成本定價相統籌,逐步完善線上線下的全業務定價體系。

(實習生 郭貝貝對本文亦有貢獻)

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

躲开价格战 有定价权的公司才能获益

http://gelonghui.com/#/articleDetail/13400

躲开价格战 有定价权的公司才能获益

葛成恩/文

对于投资者而言,对那些经常打价格战的行业,一定要敬而远之,虽然价格战使消费者获益,并且提高了销量,但是当销量的增长不足以抵消价格下滑的影响时,受损的是股东。

价格战负效应

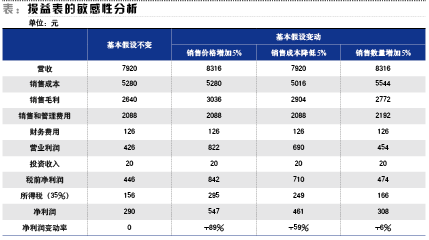

我们以一个最简单的上市公司损益表为例,假设在其他条件不变的情况下,销售价格增长5%,销售成本降低5%,以及销售数量增加5%。

在 其他假设条件不变的情况下,售价的上涨和下滑对公司净利润的影响最大,理论上看,售价每上涨5%,公司净利润将增长89%,反之亦然,当降价5%时,公司 净利润下滑89%。而销售成本每降低5%,将导致公司净利润增长59%,反之亦然;销售数量每增加5%,将导致利润增长6%,反之亦然。

在以上分析的结论中,首先假设了三个项目不变:财务费用、投资收入和所得税税率。

其 次,在价格、成本和数量3个变量中,销售数量增加同时导致了“销售成本”和“销售和管理费用”的同比增长,因此导致净利润增长仅有6%,而销售价格上涨和 销售成本降低并没有导致“销售成本”、“销售和管理费用”的同比增长或下滑。这很容易解释,因为一般公司要卖出更多的产品,多数伴随着销售成本以及促销等 费用的同比例增长,而单纯的产品涨价和销售成本降低并不会导致销售和管理费用的增长。

有定价权的公司才能涨价

关 于产品销售价格和销售成本变动的影响,我们以华能国电(00902.HK)为例分析,华能国电公告称,公司2012年营收1339.67亿元,同比增长 0.41%,当年实现净利润55.12亿元,同比增长366.95%。作为国企的华能国电2012年营收仅仅是微增0.41%,但为何净利却实现了超过3 倍的增长?原因无它,因为根据政府关于电价调整政策,华能国电当年平均电价上涨5.3%,而随着煤炭价格近年的不断下滑,华能国电2012年燃料成本下滑 7.6%,数据显示,燃料成本占公司营收比为61.5%,而正是电价上涨和销售成本下滑的双重作用,使华能国电2012年净利润增长366.95%。

能 够涨价的公司属于具有定价权的公司,如垄断型、或者具有区域垄断型与行业垄断型的公司,具有“护城河”保护的公司,另外由于企业的性质具有涨价的能力和条 件。比如以BOT模式运营的污水处理和垃圾发电公司,像光大国际(00257.HK)、绿色动力环保(01330.HK)、康达环保 (06136.HK)。再者如运营城市燃气业务的新奥能源(02688.HK),这类公司虽然一开始要通过竞标或谈判从各地政府取得建设和运营的权利,但 一旦取得即为当地的垄断项目,很多项目还可以随着通胀而涨价。具有定价权的公司还包括必须持有牌照才可运营的公司,比如港交所(03888.HK)、澳门 的六大执牌博彩公司银河娱乐(00027.HK)、金沙中国(01928.HK)、永利澳门(01128.HK)、澳博控股(00880.HK)、美高梅 中国(02282.HK)和新濠国际发展(00200.HK)。中国内地的商业银行虽然有竞争,但牌照制在某种程度上阻止了竞争者,这民营企业想投资参股 银行业的重要原因。

另外,像腾讯(00700.HK)提供的QQ和微信产品具有明显的网络效应,用户的 逃离成本很高,因为你的好友都在这里,这类公司具有很宽的“护城河”,也具有定价权,这就是腾讯过去15年上涨超过百倍的核心原因。同时,具有专利保护的 制药公司也具有很强的定价能力。从全球范围看,依靠专利保护的制药公司通常能提供15%的净资产收益率(ROE)水平,大大高于其他行业。

而传统制造业、消费电子行业、汽车业等行业,既无牌照保护,多数时间又处于产能过剩的状况,这些行业的公司经常陷于价格战的缠斗之中。当 然,你可以举出例子反驳我,比如苹果公司就处于消费电子行业,目前的市值确是全球最高的,是的,苹果只有一个,乔布斯也只有一个,消费者是愿意为超级产品 的支付溢价,这没问题,但你也不要忽视苹果当年在PC领域的窘迫,以及差点倒闭的事实,乔布斯是不世出的创新天才,这不是常规。

当 然,如果没有定价权,但是可以不断削减产品的成本,并保持比同行更低的成本水平,也将为投资者提供高额回报。从理论数据来看,一家公司的销售成本下滑 5%,可导致公司的净利润水平增长59%,虽然没有产品涨价的杠杆效应,但是控制成本对提高公司盈利水平亦相当关键,比如戴尔公司和小米公司,这两家公司 非常善于供应链管理,完全是以销定产,去除了传统制造业公司的库存和应收账款问题,因此毛利水平很高,虽然戴尔在退出PC行业,转型为服务公司,公司在私 有化时的市值仍高达249亿美元,远高于联想集团(00992.HK)1000亿港元的市值。对于公司产品成本严重依赖某种原材料的公司,如果你无法预测 原材料价格的走势,你可以回避这类公司,比如航空公司、火力发电企业的股价与油价和煤炭价格息息相关。

最 后一种情况,产品销量的增长对企业盈利影响甚微,从理论角度看,一家企业的销量增长了5%,其净利仅增长了6%,几乎没有任何杠杆效应,这是一种最差的商 业模式。一家企业产品销售数量的增长主要得益于行业增长、促销以及公司运营能力增长,当销售数量增长时,常常伴随着销售成本和费用的增长,促销、请明星代 言、更新换代产品等都可能带来销量增长,但产品销量增长经常被成本和费用的同比增长而抵消。这也就是我们常常所说的薄利多销。京东(NASDAQ:JD) 的营收从2009年的近30亿元增长至2014年的1016亿元,而同期公司的运营亏损从1.03亿元增长至2014年的10.26亿元,卖得越多亏得越 多,根源就是京东的商业模式经常搞降价促销,销量的增长不足以覆盖降价造成的负面冲击。

巴 菲特在1995年致股东的信中曾说,“零售业是一个竞争十分残酷的行业。在我个人的投资生涯中,我亲眼看到过数量众多的流星型零售企业,它们曾经一度享有 快得惊人的销售收入增长率和高得惊人的净资产收益率,但是突然业务急剧下降,往往一头直下走向破产的结局。这种流星短暂一闪之后就毁灭的现象在零售行业里 面远远要比制造行业或服务行业更加常见。其中一部分原因是,因为这些零售企业必须时时刻刻保持聪明过人,因为不管你搞出什么样的创新,你的竞争对手总是能 够成功复制你的做法,然后超越你所做到的水平。与此同时,那些消费者总是受到你能够想像到的各种各样的诱惑,到不断涌现出来的新商家尝试一下。在零售业, 销售一旦下滑,就会失败。”(证券网)

为什么一定要争夺港股定价权——兼论港股的尿性与世纪机会

http://gelonghui.com/#/articleDetail/13662

港股的尿性及其由来 上周末港股被中东SRAS(“MERS”)弄得一惊一乍后,格隆一个在香港大投资机构管投资的哥们发来一段血泪控诉:我今年最大的失误,就是TMD的手贱,把自己的主力仓位放在了港股上,把次要仓位投在了A股上。港股这个鸟市场,原以为估值无法容忍的便宜,赚钱应该更靠谱,但没想到港股扶不起的阿斗,赚钱真特么的难啊!我妈从老家给我发来信息,说邻居孩子工厂里的,今年炒A股赚了十倍,刚买了套别墅。我说妈你千万、千万别告诉人家你儿子是干什么的!说出去丢人啊。 这个朋友的话,我感同身受。如果把炒股比作玩通关游戏,A股这个博傻的市场选的一定是“ easy 原因何在?市场总结了不少,包括香港自由开放市场,定价就应该低;香港缺乏散户投资者;香港市场欧美机构资金为主的候鸟市场;香港没有本土沉淀资金;香港自身没有实业基础;香港货币绑定美元,没有自主调节权……等等,不一而足。 有道理吗?似乎都有一定道理,但又似乎似是而非。 根本原因在哪? 在格隆看来,有且只有一条:在港股,我们没有定价权。 在港股混了一段时间的朋友,最近一定会听过一个由格隆汇发起的标语式的呼吁:“争夺港股定价权”!但是在和一些朋友交流的时候,发现不少人对何为定价权并不清楚,甚至错误的认为与己无关,是格隆汇在哗众取宠,是格隆汇试图在香港复制A股的泡沫。 所以我觉得非常有必要来阐述下这个道理——何谓定价权?以及为何要争夺港股定价权?只有当你明白了这个道理,你才能在港股当前这个黎明前的黑暗中坚定自己的信心,明白港股的症结在哪,大方向大趋势在哪儿,机会在哪,以及你该怎么做! 低估值是一种耻辱,是一种病,得治 在探讨定价权之前,我想先澄清一个市场上近乎荒谬的结论:港股长期以来的低估值,体现的是香港作为一个开放、成熟市场的本质特征,它是一种优势,并因此而吸引了大量外资的参与——这是活脱脱被打了个鼻青脸肿,还连声说太君打得好,打得好! 美国证券市场才是真正的全球最开放的证券市场,你见过美国股市估值长期在10倍PE晃悠吗?提醒一下,美国标普过去十年平均PE是25倍,纳斯达克自成立以来平均PE是46倍! 低估值不单不是优势,本质上更是一种丧权辱国的檀渊之盟,是一种耻辱。因为低估值意味着向交易对手更多、甚至无偿让渡了资源、劳力、劳务,以及最后的物质财富。拿这个当特长,说这个定价水平才体现了成熟市场的真正定价水平,甚至为此沾沾自喜,要么是极端无知,要么是助纣为虐的潜伏第五纵队。 天

下熙熙,皆为利来。天下攘攘,皆为利往。无论大陆奉为圭臬的马克思《资本论》,还是研究假设出发点与《资本论》完全不同的西方经济学,其研究的最终落脚点

都是交易——也就是马克思经济学里的所谓交换!经济学对经济活动划分的生产——分配——交换——消费四个环节,世界这么大,你不妨去看看,本质上最终都是一种交换关系——交换行为产生并形成了价格,价格回过头来决定你的竞争地位与在财富分配环节中的位置。因此从本质上说,你的竞争优势不来自你的技术水平,不来自你的科研实力,不来自你的廉价资源消耗,更不来自你的低廉人口红利,而是来自你在交换时的定价能力。 如果没有定价能力,哪怕你是全球最大买家,比如中国之于铁矿石;又或者你是全球最大卖家,比如中国之于稀土,价格也都与你没有半毛钱关系,你能做的是等待别人的报价,并默默接受! 如果你有定价权,哪怕你对该商品既不是最大卖家,也不是最大买家,你也一样能予取予求,比如拥有世界储备货币地位的美国之于99%的全球大宗商品。 资本也是商品,一种金融商品,资本定价权,本质是国家金融主权的一部分。股市估值水平不是单纯的PE、PB那么简单,在经济学上,股市估值水平倒推回去,终极体现的是企业股权融资成本——换句话说,股市不正常的低估值,反映的是企业过高的股权融资成本。我们看到中石油在港股被压到1被PB发行,股息率都超过10%,看到中石油A股十倍于香港的发行价,这在经济学上的解释是:相较于实业投资回报率与股权融资成本,中石油在香港融资是极不合算的,或者说根本没有必要在香港融资。 低估值低定价,不是什么“公开、公平、公正”的市场化行为,在很大程度上应是外资大行为代表的“打手”刻意为之,予取予夺的工具——

比起枪炮,资本定价权才是更锐利的掠夺武器。最关键的,夺走了,你还得忍气吞声:人家会说这是市场的游戏规则,公开公平公正的玩法!低估值,意味着人为刀

俎,我为鱼肉,辛辛苦苦生产的财富与劳务,最终怎么分,任由他人说了算——这种看似由双方一致达成的市场化价格,实际是一种一千年年前宋金实力对比下的檀

渊之盟。 对于外资而言,低估值不仅令其投资组合获得了一个随时可以配置、安全边际很高、下行风险很低,类似货币资产一样的组合对象,更可以近乎免费获得资本增值利得——中国上市公司发行的股票,毕竟不是货币工具,它是实实在在的资本。 香港行政主权回归多年,但香港资本定价主权实际长期是拱手让人的。我们对国内股改中所谓的国有资产流失精打细算,甚至斤斤计较而捆缚国企改革手脚,但对香港股市不正常定价带来的长期国资流失却视而不见,是不是多少有些滑稽? 如果说,在10年前,20年前,我们的各项积累,尤其资本积累相当有限的情况下,我们需要大量引进外资资本,我们需要在资本定价上做一定让步还情有可原,那么在今天我们外汇储备达到惊人的4万亿美元,我们的产能、资本都已过剩需要输出的时节,我们还需要这种檀渊之盟吗? 很明显,低估值,这是病,得治! 定价权缺失:我们吃过多大的亏?! 在继续展开后面问题前,我们有必要回顾下过往我国在国际商品贸易中“定价权”缺失所带来的屈辱后果。这种缺失从进口到出口,从铁矿石、稀土、石油到玉米、棉花、大豆,再到纺织服装、电子产品等工业制成品,无论是我们有比较优势的,还是没有比较优势的,比比皆是。 我国是全球最大的铁矿石消费国和进口国,但定价桌子上始终没有中国人的身影。屡屡受制于淡水河谷集团、必和必拓集团、力拓集团三大矿山企业,不得不为连年飙涨的铁矿石价格沉痛买单。在2009年,占全国总产量80%的71家重点大中型钢铁企业,钢产量增长10%左右,利润却同比下降31.43%,平均销售利润率只有2.46%——钢铁企业在中国重工业化最红火的日子里也是掰着指头过日子,在今天,很多钢铁企业甚至不得不去养猪谋生;而国外企业通过抬高原料价格,轻松从我国攫取本不属于他们的利润。国际铁矿石巨头澳大利亚的必和必拓集团依赖原材料铁矿石涨价,仅2009年下半年就实现净利润61亿美元,同比增长134.4%。 这边你或许会问,国外是如何控制铁矿石的定价权。 1)国际上铁矿石交易以美元计价(结算货币是最终极的定价权控制的一种,这里展开可以讲三天三夜,美国通过绑定石油,控制了全球的石油贸易) 2)全球主要产能集中在三大巨头手上,他们往往通过价格同盟联合起来控制价格。 3)我国长期铁矿石存货不足,需求分散,三巨头通过控制产量增加谈判筹码。 4)价格发现的期货市场被国外控制 不过我国最失败的不仅是在最大买家时,我们没有定价权,在中国垄断的部分上游资源领域,在最大卖家领域,我们也没有定价权。“中东有石油,中国有稀土”,邓小平的话道出了中国稀土大国的地位,我国拥有超过全球50%的稀土资源储量,并占据全球90%的

市场份额。但同样的,定价权同样不在我们手上,这一资源优势并未给我国带来应有的收益。稀土价格极其低廉就不提了,另人气愤的是国外企业利用定价权的谈判

优势,把稀土的初级提纯工厂也设在了中国,稀土的初级提纯污染极大,但中国地方政府为了仅有的点利润敢怒不敢言。鬼子真的做到了把利润带走,把污染留下。

在稀土的定价权争夺中,我国产能分散,稀土开采类似小作坊,不能形成有效的价格联盟。国外虽然需求旺盛,但存货充足,有充分的谈判筹码。 不过最后好消息是我国在商品贸易中正在慢慢找回定价权。以稀土为例,我国开始取缔稀土小作坊企业,稀土企业开始整合,同时控制稀土出口,削低国外存货水平。 何谓定价权? 我们这里说的定价权并不是所谓的漫天要价,在价格形成时靠比肌肉打砸抢,因为价格最终还是由买卖双方通过供需博弈决定的,我们不能歪曲这个最最基本的经济学原理。 格隆所谓的定价权,是对价格形成的主动权与话语权,而价格是市场资源配置和财富配置中最灵敏最有效的杠杆,也是最高级的形态和工具。简单来说,当物品价格上升,我们就会投入更多的资源去生产该物品,资源流入的产业或产品必定能够带来比资源流出的产业或产品更多的利润, 这也满足了资源本身的最大化效用需求和投资者利润最大化的目的。 争夺定价权其实就是争夺合理资源和财富配置的主动权与话语权。拥有定价权的一方将拥有配置资源和最终财富分配的主动权。 以稀土为例,如果我们没有定价权,国外可以通过抬高稀土价格,让我国生产资源不断进入稀土行业加快稀土开发,从而使稀土资源加速流入他国,变相从我国攫取财富。而如果我国控制了稀土的价格,那我国就能控制让多少生产资源进入稀土行业,使稀土可以得到有效合理的开发利用。 何谓股票定价权? 股票实质上是股权的一种代表,而股权也可以看作一个商品,既对一个公司的拥有权。股权价格的高低本质上如同对商品价格一样,是资源配置和财富配置的机制中最灵敏最有效的杠杆。 格隆举个PE/VC的例子。现在TMT创业很火爆,只要你有个好点子,VC/PE会很大胆的给你高估值,大把大把的钱给你烧。很多人都以为他们钱多的慌,但他们给创业公司股权高估值,拿大把大把钱给创业者烧的结果就是促使更多有想法的年轻人敢去运用新idea去创造财富,而这些idea也正不断发展TMT行业,使之更加繁荣。所以另一个流行的说法就是现在是创业的黄金年代。这就使资源(idea和钱)实现最有效的配置。 股市也是同理,当上市公司可以把股权卖更多的钱的时候,他们就会倾向于股权融资,而在监督体系完整的情况下,融来的资金必然会扩大企业的投资与生产,从而创造更多的财富。 A股定价权的例子:不只是泡沫 这轮A股大家都是有目共睹,一般市场解读为改革牛。在我看来,国家需要这轮牛市的目的就是为了重塑国内股权的价值估值,通过对股权价值的重塑,引导企业减少债权融资,降低企业股权融资成本,更多的进行股权融资。 以前说的最多的就是企业融资难,根本原因是我国长期是银行为中介的间接融资发达,企业股权融资很困难,基本靠债权融资,而大量债权融资的需求推高了银行的话语权,这就是为什么经济下行、A股熊市的时候银行还可以赚那么多钱的道理:实业辛辛苦苦赚的血汗钱,都被银行的垄断性资金定价权拿走了。我国通过提升股市的价值体系鼓励企业更多进行股权融资。——这是对内重塑股权价值对资金分配起到的作用。 为什么要争夺港股的定价权 我们先来看一组简单数字: 我们都知道,港股很多上市公司的主要业务都在大陆,其本质和大陆上市公司没有任何区别。但恒生指数近10年平均PE只有15倍,这个估值水平,低于大陆的上证指数的20,更低于美国的标普500的25。说明在港股市场,公司股权的价值不仅低于大陆,更低于美国。 也就是说,同样的公司每发行一股,在美国,在大陆和在香港卖的钱是不一样的。而三者中香港是最低廉的。为什么优秀的企业都喜欢去美国上市,因为在美国,能实现股权价值的最大化。 对内,A股的牛市已经开始慢慢纠正股权价值体系,而隔着浅浅深圳湾的香港,我们不仅没有纠正过来,甚至背道而驰。但正如同我国以国家意志推进的一带一路战略,我们也必须以国家意志纠正中国公司在香港市场上的股权价值,我们不仅要把股权以合理的价格卖给自己人,更要把合理的价格卖给外国投资者。 为什么南北车要合并,原因不就是希望我们的高铁在国外能卖出合理的价格吗?股权也一样,同样的股权,我们在国内卖20倍,为什么在香港卖给国际投资者就只能卖10倍? 格隆曾经和一个在香港上市,市值约100亿,PB只有0.3的内资公司交流,他们说过去有一家外国机构和他们谈合作,外国机构坚持希望通过股权的方式去合作,然后这家公司很气愤的告诉格隆:“凭什么,我们公司的净资产就值300亿,下一年资本开支就计划100亿,合作方出10亿就想占我们10%的股权,门都没有!” 是的,我也为这家公司抱不平,但同时的尴尬就是,资本开支这100亿的钱从哪里来?总不能全靠举债吧?没有定价权,就等于没有融资能力啊! 所以,我们争夺港股定价权,不是为了一口气,更不是面子问题,那个没意义,而是为了中国资产在国际上卖出应有的价格,提升在港上市企业的股权价值,让企业可以以更低廉的股权融资成本,从国际市场获得更多的融资来发展自身——没有微观企业的健康顺利发展,我国经济要转型要变革,中国要崛起,都是水中花,镜中月,痴人说梦而已。 这就是格隆说的,我们为何必须要以国家意志来推进和纠正港股的错误定价机制,以国家意志来推进港股定价权的获取。 很多人把中央放开沪港通、放开公募进港、放开险资进港、放开基金互认只是看做中央对香港的一个安抚和托底,这是太低估中央的长远眼光和气量了!这是一盘大棋,而世纪投资机会就在这其中酝酿! 最后一个问题,HOW? 股票市场中存在两个市场:一个一级市场,一个二级市场。 一级市场的作用是为企业进行股权融资,二级市场的作用是发现股权的价值。公司以什么价格在一级市场IPO或增发股份,很大的话语权掌握在二级市场。 换句话说,企业能在市场每发行一股能融到多少钱,很大程度要看二级市场给同类公司的定价。而二级市场说白了也是一个供需决定价格的市场。人多好打架,只要大陆放开水龙头,让稍许略多的资金过来(大陆A股每天成交2万5千亿,香港每天只有一千亿),自然就能获得绝大多数中资港A股二级市场的定价话语权。 当然,拧开水龙头不代表会有水流出来,这个就需要多方力量的配合,包括你我在内在战略高度的认识。 如果格隆说争夺港股定价权,一定程度上事关中国这次战略转型的成败,或许有点言过其实,但这个顶层思路的大方向是大概率成立的,港股目前的尿性确实很折磨人,但风雨过后见彩虹,目前只是黎明前的黑暗而已。我们面对的,是一次港股重新定价的世纪机会。 还是格隆经常说的那句话:不谋全局者,不足谋一隅。 如果你希望提前战略布局下一个风口,不会有一个市场比港股更有竞争力! ”模式,几乎是闭着眼晴挣钱。而港股则是选择了“hard”模式,绝大多数时候,A股涨,它不涨;A股跌,它立马跟跌。欧美涨,它不涨;欧美跌,它也立即跟跌。大陆的脸色要看,美国人的脸色要看,连万里之外希腊人的脸色也要看,整个一个没爹没娘的孩子,尿性十足,甚至连个传闻的“MERS”都要让青衣地铁站瞬间变空城,港股也跌个大跟头。

”模式,几乎是闭着眼晴挣钱。而港股则是选择了“hard”模式,绝大多数时候,A股涨,它不涨;A股跌,它立马跟跌。欧美涨,它不涨;欧美跌,它也立即跟跌。大陆的脸色要看,美国人的脸色要看,连万里之外希腊人的脸色也要看,整个一个没爹没娘的孩子,尿性十足,甚至连个传闻的“MERS”都要让青衣地铁站瞬间变空城,港股也跌个大跟头。

股轉系統時晉博士:新三板讓企業有了公開估值定價的機會!

來源: http://newshtml.iheima.com/2015/0615/150018.html黑馬說:新三板,讓那些過去沒有機會進入到公開證券市場上估值定價的企業,有了一個進入資本市場的機會!2015年6月13日,“創業家2015新三板投融資對接高峰論壇”在望京SOHO舉行。會議當天,全國中小企業股份轉讓系統有限公司時晉博士演講表示,新三板主要體現在三個新:第一是最新的證券交易所, 第二是新的公司組織形態, 第三是新三板提供了一種新的投融資邏輯和生態環境。他表示,全國中小企業股份轉讓有限公司,實際也是一個剛剛滿兩年的創業公司。新三板市場本身,也是資本市場里面一股非常強烈具有創新意識和創新動力的新興市場。

演講 | 全國中小企業股份轉讓系統有限公司 時晉博士

整理 | i黑馬 崔婧

非常高興,可以在這個清涼的早晨,跟大家一起交流關於新三板的話題。看到今天的會場,想起大概08年的時候,當時剛好是改革開放30周年嘛,當時有部紀錄片《激蕩三十年》,應該是吳曉波老師主編的,那時候第一次知道了創業家雜誌牛文文董事長,片尾曲叫《花開在眼前》,非常深情款款的一首歌曲,而今天創新創業的氣氛跟那一樣,非常火熱。我們也確實感覺到,自己的工作有本之木、有源之水。

新三板在“大眾創業、萬眾創新”背景下,確實有非常大的發展,而我們作為全國中小企業股份轉讓有限公司,實際也是一個剛剛滿兩年的創業公司。而新三板市場本身,應該說也是資本市場里面一股非常強烈具有創新意識和創新動力的新興市場。所以在這里,今天我們用三個新概括:

在“大眾創業、萬眾創新”背景下,新三板確實有非常大的發展,也是資本市場里具有創新意識和創新動力的新興市場。所以我用“三個新”概括:

第一是最新的證券交易所。新三板跟滬深交易所一樣,股票在這個市場上可以公開交易,集中交易、集中清算、集中登記,而且掛牌公司也是以股票標準的形式在市場上掛牌交易,與滬深交易所處於等同地位,但它是全新的證券交易市場。

第二是新的公司組織形態。新三板掛牌公司叫做非上市公眾公司,這是一個創新出來的概念或是一個新的企業組織形態,很有中國特色的現象。

這個新的企業組織形態主要有兩個因素:非上市、公眾。它是存量的股票,直接在新三板掛牌,所以不同於上市公司,叫非上市。而公眾,意味著新三板上的掛牌公司,有了公眾性的特征,主要體現在以下幾個方面:1、股票可以公開交易,可以向不特定的投資者交易股票,公開市場上有相應的流通性。2、公司的股東人數可以超過200人,這意味著打開了公司融資在股東人數上的天花板,為公司融資提供了廣闊空間。以前按照公司法的規定,普通的有限公司股東不能超過50人,而股份有限公司不能超過200人。3、可以公開的融資,包括發行股票、債權等很多產品。

第三是新三板提供了一種新的投融資邏輯和生態環境。對公司融資來講,在新三板掛牌,沒有強制條件,掛牌門檻很低,不像創業板上市或者IPO的時候要以盈利為條件,只要公司滿兩年,有持續經營能力,有完善的公司治理、規範經營,就可以掛牌。而且掛牌以後,公司和投資者之間可以自由協商,公司在什麽時間點融資,融資規模多大,股票定價多少。也就是說把權利真正的交給市場主體。

在投資方面,新三板市場實行的是投資者核準制,要求有500萬的註冊資本,或者500萬的證券類資產,才能參與其中。因此,相對於上市公司來講,很多公司融資要經過一些努力才能得到投資者的認可。

當然,我也想補充一下,今年以來,新三板投資規模是發展非常快的,目前已經有超過15萬戶投資者在新三板上開戶,後續還有很多金融產品不斷發行,隨著投資者隊伍的擴大,我們相信新三板市場整個投融資的生態環境,將會進一步優化。

最後,新三板實現了一個很特殊的制度——做市商制度。股票交易是通過做市商進行的,做市商給你報買報賣,投資者想買想賣的時候都能通過做市商買到或者賣出股票,定價是由做市商以及證券公司專業機構進行定價,能夠更好反映大量創新和創業型中小微企業的價值。

在這“三個新”的特點和理念下,新三板從2014年以來取得了非常大的發展。到今天為止,掛牌企業已經超過了2500家,而A股市場的上市公司從90年到今年一共大概也就2500-2600家的樣子,這說明我們用很短的時間走完了中國20年資本市場發展的規模。

從融資規模來看,新三板掛牌公司有能實現10億、20億大規模的資本,也有非常多的幾百萬、幾千萬小額充分現金流的投資者,所以公司掛牌以後融資渠道選擇是非常多樣化的。

掛牌公司本身的特點也非常多樣化,大家可以看到,有上十億甚至幾十億營收的公司,也有研發類、沒有收入的企業,而且他們同樣在新三板上獲得了不錯的融資,這在過去的投資者市場發展歷史上是很難有這樣的機會的。

總的來講,新三板市場最重要的功能就是使過去沒有機會進入到資本市場,進入到公開證券市場上估值定價的企業有了一個進入資本市場的機會,使大量的企業進入到公開市場來進行估值和融資,而且也為投資者提供了非常好的機會。

2015黑馬大賽全國項目報名火熱進行中,上海、成都、杭州、南京、武漢等城市趴陸續開場,6月末上海站文化創意與O2O專場行業賽,項目報名請點擊下方黑馬大賽圖片進入!

上月,北京房地產市場被一個消息引爆,合生創展開發的位於北京東北三環的豪宅項目霄雲路8號,將推出單價36萬元/平方米起、最高50萬元/平方米的“空中四合院”。根據媒體報道,所謂空中四合院,是指該項目5號樓頂層近1000平方米的豪宅,按上述單價計算,單套住宅總價將在3.6億元~5億元之間。

霄雲路8號項目為合生旗下北京新京潤房地產有限公司開發,是北京四環內一個相對老牌的豪宅項目。本報記者日前在北京市住建委網站查詢發現,該項目5號樓發證日期為2013年5月,總套數26套,擬售價格為9.5萬元/平方米。這與36萬元/平方米、50萬元/平方米的單價形成了反差。

“空中四合院只在頂層,套數非常少,36萬、50萬/平方米現在其實沒多少人會買,但對開發商來說,有這麽一套房子把這個盤鎮住,是最重要的。”一位接近合生創展人士告訴本報記者,雖然標價高,但開發商可能並不期望現在就能高價賣出,現在把價格拉高的好處,一方面是給項目打上頂豪的標簽,一方面可以讓現在購房客戶形成一種感覺:“這個盤最高38萬元/平方米,我買的才20多萬/平方米”。

該人士補充說:“如果發現市場不好,開發商又著急回籠資金,這種情況下,項目里那些少量的天價房也有可能打個八折就賣了。”

根據北京市住建委網站上的信息,當前合生霄雲路8號在售房源包括7號樓和4號樓,發證時間為去年6月,目前已轉為現房銷售,擬售均價設為14萬元/平方米。其中7號樓共計79套房,主力戶型建築面積在450平方米左右,目前已預定1套,簽約2套,成交價格約8.3萬元/平方米;4號樓主力戶型面積超過500平方米,共67套房,目前已簽約3套,成交價格約13.4萬元/平方米。

北京某定價50萬元/平方米的空中四合院

“這個項目現在的真實成交單價,就在10萬至15萬元之間。”上述接近合生人士進一步指出,為數不多的空中四合院總價並沒有5億元那麽高,而是在2億元左右。之所以總價的說法出現差異,原因在建築面積上。按照該人士的說法,由於在頂層,空中四合院層高很高,二層還可能再做一層,豪宅一貫的做法也是如此,在建築面積之外還會贈送很多面積,使用面積常常可以達到建築面積的150%甚至200%,“偷面積”十分常見,因而,在折算成單價的時候,可以取高也可以取低。至於如何計算單價,要看開發商“想要什麽”,想要彰顯項目的檔次的話,一般會按照建築面積取高價,想要加快去化,則根據使用面積取低價。

“霄雲路8號的高價房源目前只有一套,而且並沒有實際推向市場,目前是處於宣傳階段。”一位長期關註豪宅市場的分析人士也表示,由於北京、上海核心地段土地資源稀缺,因此核心區的高端產品具有稀缺性,因此價格高,但實際上眼下豪宅市場競爭激烈,豪宅項目也往往一改以往打造好產品再慢慢賣的風格,提前做足宣傳以求預熱市場,搶先蓄客。

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019