- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

客觀整體看待市場流動性缺口:並非“錢荒” !

3月21日,IBLI指數(交行“艾布力”指數)達129.46,為近一年多以來流動性指數峰值水平。市場流動性在季末種種因素影響下趨緊也許是客觀事實,但也未必有如2013年"錢荒"一般事態嚴重。

IBLI指數以銀行間同業拆借市場和銀行間質押式回購市場交易數據為基礎,通過對不同期限分市場進行流動性指數模型測算,並進一步構建反映當前銀行間市場整體流動性狀況的綜合性指數。"艾布力"指數高於200,表明當前市場流動性趨緊、風險高;位於 40~200 之間,表明市場流動性已有趨緊態勢,風險較高。3月22日,該指數顯示流動性正常。

市場表現出的緊張,很大程度上可能來自資金融出方減少,調劑不暢等等原因。市場對於流動性狀況的反應有時會與央行實際投放操作表現得似乎不一致,譬如3月21日市場感覺較為緊張,而央行3月22日凈投放規模並未放量。

其原因在於:個別或是局部機構資金緊張所引起的市場擾動通常不能與整個金融銀行體系的流動性缺口大小劃等號。微觀上,由於機構間債權債務關系的存在,各家機構流動性缺口的加和可能遠遠超過市場整體流動性缺口規模。

由於同業機構之間的借貸關系(比如發行同業存單之類產生)形成了交織的複雜網絡。當規模並不算大的市場整體資金缺口集中在個別或部分機構,這部分機構的流動性壓力就可能影響傳染與其有借貸關系的其他機構,進而導致其他更多機構也出現緊張和資金缺口。這時候就需要市場去進行調劑,市場氛圍越緊張,調劑價格也就越高。

通常市場反應和央行的操作似乎不一致就在於,央行或許更多地從全局系統性地考慮,而機構往往著眼於自身流動性狀況。舉例說明,比如某個時點,少數幾家大機構資金缺口1000億元,從全局而言可能央行會增加流動性供給,平抑市場波動,市場流動性緊張的情緒可能不易擴大化。

再者,某一時點上多家中小機構形成的市場整體資金缺口僅為500億元,由於規模有限,可能監管部門並不一定會進行凈投放操作,然而由於眾多機構間資金缺口關系相互影響,則導致市場緊張情緒高漲。

事實上,從全局來看肯定是1000億缺口那天,流動性更緊。因此,若要觀測整個市場的流動性缺口,從央行的政策取向和投放情況來間接判斷可能更為準確。比如:穩健中性政策周期中,央行凈投放不多,或者幾乎維持平衡操作,那麽大致可以說明市場整體的資金缺口不會太大;偏松的政策周期中,凈投放不多,則可大致認為市場整體資金有所富裕;其他情況以此類推。

短期內,我們認為,季末MPA考核關口下,關註流動性理應全局地從貨幣政策導向、政策工具使用情況,並結合市場交易量價綜合判斷,如此更易了解或接近當前的真實情況。(作者系交通銀行金融研究中心高級研究員)

【貨幣】資產荒轉眼間變成了錢荒:1400億債券擱置發行,個中玄機值得深究

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=12443&summary=

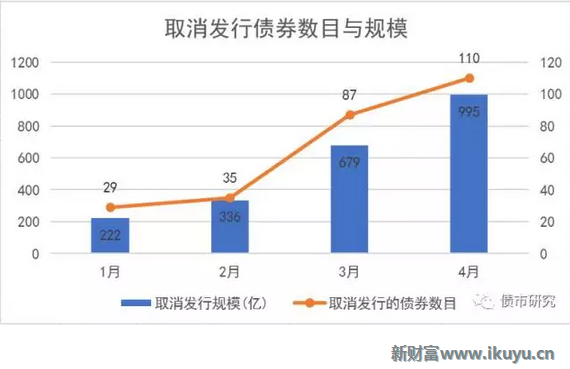

債券發行利率上升、發行規模下降、多只債券取消或推遲發行……種種跡象表明,在金融市場去杠桿的大背景下,國內債市正在經歷一個明顯的調整期。Wind資訊數據顯示,在剛剛過去的4月中,共有154只債券取消和推遲發行,涉及規模達到1406.63億元,數量和規模已與今年第一季度取消和推遲發行的債券總數和規模接近。業內人士表示,債券市場正在渡過“最艱難”的時期,不過隨著金融整頓的深入,資金在金融系統空轉的情形將得到有效抑制,債券市場中長期將實現更為健康的發展。

數據顯示,今年1至4月取消或推遲發行信用債逐月遞增,其中4月取消或推遲發行信用債激增。以河南省收費還貸高速公路管理有限公司為例,其在4月25日披露了2017年度第一期中期票據相關文件,但僅僅3天後的4月28日,其就發布了取消發行的公告。值得註意的是,不僅是信用債發行人,一些政策性銀行等利率債發行人也在取消債券發行。

東方金誠評級副總監俞春江在接受《經濟參考報》記者采訪時表示,高企的發行成本是直接導致發行人取消或推遲債券發行的原因之一。

Wind資訊統計顯示,近期債券發行成本擡升明顯。今年以來截至5月2日,全市場發行共有92只債券票面發行利率大於等於7%,而票面發行利率不低於6%的債券也達到415只。甚至一些過去被譽為“金邊債券”的城投債發行成本也快速擡升。今年4月18日發行的“17黔南債01”和“16營經開債02”兩只債券均為7年期的AA級城投債,票面利率分別為6.99%和6.98%,相較2017年之前發行的同信用評級債券,發行成本跳漲了100至150個基點。

“今年以來央行采取穩健中性的貨幣政策,維持資金面偏緊態勢的意圖較為明確,因此前四個月的資金面持續偏緊,資金成本也呈上行態勢,驅動利率債和信用債發行成本上行。”俞春江說。

伴隨利率上行和多只債券取消或推遲發行,今年我國信用債市場發行規模和凈融資也都出現明顯下跌,債市步入調整期的跡象明顯。截至5月2日,今年以來信用債發行規模為1.83萬億元,與去年同期3.47萬億元相比,降幅47.3%。今年以來信用債凈融資規模243.21億元,與去年同期1.71萬億元相比,降幅98.6%。

實際上,去年信用債市場也經歷了一波明顯的調整,不過,業內人士表示,這兩次調整背後的原因有所不同。聯訊證券董事總經理、首席宏觀研究員李奇霖表示,2016年4月也出現過信用債集中取消和延遲發行的情況,其導火索是短期內東特鋼違約、中鐵物資暫停交易、兩城投債提前償還等信用事件集中爆發,投資者風險偏好回落,信用債二級市場出現暴跌,並傳導至一級發行市場。而這次主要是嚴監管下,信用債配置需求減弱以及由此導致的發行利率上升所致。

“今年監管層將防控金融風險放在了更加顯著的位置,4月密集出臺了強監管政策推動金融機構去杠桿,金融機構尤其是非銀金融機構的債券配置空間受到了相當大限制,降低了對債券的需求量,因而近期發行的債券認購倍率普遍偏低,尤其是4月7日中證登質押回購新規生效後中低等級債券的需求量受到的影響較大。”俞春江表示。

業內人士表示,今年金融市場的整體基調就是“去杠桿”,一方面貨幣政策將保持穩健中性以維持資金面緊平衡從而打壓套利空間,另一方面一行三會金融監管部門也密集出臺監管文件來限制銀行同業業務規模的非理性擴張以及加強金融風險排查力度,在這些政策的合力作用下,金融機構加杠桿的空間將繼續縮小,債市的調整也將持續一段時間。

與此同時,業內人士也表示,這種調整只是市場的“陣痛”,金融市場去杠桿的核心在於抑制過去機構在寬松利率條件下的套利行為,而金融監管部門也會把握政策力度,確保市場不發生系統性風險。

申萬宏源固定收益研究報告稱,貨幣政策層面,預計央行在穩健中性立場下,將繼續采取較為靈活的措施調節市場流動性水平,維持資金面的基本穩定,貨幣政策操作缺乏進一步收緊的條件。

在招商證券首席固定收益分析師徐寒飛看來,債券市場正在渡過“最艱難”的時期,短期來看市場或許仍然沒有擺脫震蕩走勢,但是中期的趨勢性力量終將發揮作用,債券市場重回到上漲軌道的概率越來越大。

俞春江也說,隨著金融整頓的深入,資金在金融系統空轉的情形得到有效抑制後向實體經濟傾斜的力度將有所加大,因此債券發行成本繼續大幅上行的可能性並不大。

劉煜輝:鈍刀與剃刀 從“資產荒”到“負債荒”

來源:新浪財經

新浪財經迅 4月22日消息,由中國證券報主辦、國信證券協辦的“第八屆中國私募金牛獎頒獎典禮暨高端論壇”在深圳舉行,以表彰2016年度投資業績居前、風險控制卓越、為投資人獲得持續、絕對收益的私募基金管理公司和投資經理。

中國社會科學院教授劉煜輝出席典禮並發表主題演講。

劉煜輝首先指出利率將進入上升通道,其次他表示間歇性錢緊是目前的一種常態。然後他指出,目前我國股票市場參與者的專業性太低,只有改變交易方式,才能實現投資收益,同時,他提出交易要向確定性抱團,回歸久違的價值投資,至於確定性抱團什麽時候有可能解體,劉煜輝表示,一是無風險利率上升到一定高度,二是新的利率下行的形成,二者往往勾連,即足夠強的前者才能導致後者的發生。此外,他指出,目前市場處於高度的不確定性中,亂世之中做資產管理要最看重變現能力,主動壓縮資產的久期;最後,劉煜輝提出目前投資最好的品質就是保持忍耐和等待。

以下為演講實錄:

我記得大概去年5、6月份的時候發債,發一個收益率3%的債,市場的認購熱情高漲,遭到哄搶,我印象中最低的時候好像可以搶到2.8%。大概一年時間過去了,看今天,收益率5%、6%的債滿世界都是,卻已門可羅雀,很多事情也就是一轉眼的事。

我們可以感覺到,當下商業金融體系的資產負債表可能正在持續惡化,而且在加劇。現在超級行也缺負債,以前報協議存款,一不報價格二不報規模,因為愛存不存。但是現在不一樣了,今年不僅報一個很大的規模,而且報了一個很高的價格,比半年前提了60個BP,證明這是一種系統性壓力。

有時候商業研究中有一些指標能夠一箭封喉,一針見血地看出問題的癥結。比如我個人喜歡這樣一個指標,也就是新房一年的銷售額增量占M2增量的比例。這個比例在2012年之前還保持在50%以下,而到2016年一手房賣了11.7萬億,M2去年的新增量是15.5萬億,這個比例已經超過了70%。如果再算上現在不可或缺的二手房銷售額大概5-6萬億,中國一年房子的銷售額就高達17-18萬億,這已經超過了M2一年的新增。你說銀行怎麽能不缺負債?M2創造的負債不夠支持房子的交易,一定要從其它方向去創造負債回來。其實從學理上講,整個商業金融系統的負債端的壓力一定來自於資產端。它意味著這個系統空間龐氏的壓力正在集中釋放,資產的收入已經遠遠不能覆蓋負債端的成本。具體的表現就是資產端的周轉率正在加速下降,這個很好理解。

2014-2016年,中國投放了78萬億的貨幣信用(銀行總負債增長),而GDP增量只有15萬億。其中60多萬億就是“奶油”。許小年教授有句話說得很到位:大量的貨幣打進去以後都固化成了鋼筋水泥,要麽鋼筋水泥,要麽奶油蛋糕。鋼筋水泥是房子,奶油蛋糕是在我們的金融系統內部各種複雜的交易性資產,就是交易性資產的繁榮。這些東西無論是鋼筋水泥還是奶油蛋糕,都屬於非生產性資產,不創造GDP的增加值。所以,如果整個資產中非生產性的資產所占的比例急劇上升,與生產性的資產隔得越來越遠,整個資產創造現金流的能力一定是加速衰減。缺錢了,轉不動了,必然反映在負債成本的上升,這是一個龐氏系統壓力釋放的結果。

2012年券商通道業務從無到有迅速崛起,光基金子公司的資產規模就到了10萬億。緊接著保險業跟進,整個保險業的資產規模五年時間從3萬億擴大到15萬億,翻了5倍;於是銀行也放棄分業經營,選擇全混業。你看到中國2013年以後,通過監管的競爭,導致了中國史無前例的商品金融體系理論上貨幣信用創造的“洪荒之力”的釋放。現在我們開始要收,怎麽收?我也不清楚。這個“收”會帶來多大的信用收縮的效果,誰也說不清楚。

再看地產的調控,我形容今天地產的調控有點像“釘釘子”,如果能夠堅持不懈地釘下去的話,中國有可能真正在房地產市場釘出一個“人民的名義”。“釘釘子”政策相當於把一個個資產的流動性釘死,每一個資產背面對應的是一串債務和杠桿。所以每釘一顆釘子,就會有一批僵屍要從棺材板下爬出來到融資市場借錢續命。由此產生的信用收縮效應,過去40年金融高度內生化的經濟中,信用需求、信用供給和資產價格周期相互強化,資產去勢-杠桿去勢,什麽是資產的勢?不是央行放錢,而是金融屬性(即資產創造信用的能力)。

所以今天如果一個個資產被冰凍的話,其實我們並不關心樓市未來走勢會發生什麽變化,真正關心的是由此衍生造成的大面積的信用收縮,我覺得這種信用收縮正在發生。或許中國正準備經歷一次真正意義上的金融的“減法”,或許我們正在經歷的是一個泡沫收縮的時間,一個由虛回實的過程,一個重塑資產負債表、重振資產回報率的階段。我們的制度、體系、人心都準備好了?

至少有一點,我覺得人心肯定沒有準備好。對於中國的交易者來講,現在普遍的信念還是只相信信用周期和資產周期的左側,相信它會有右側的人還不多。因為自提出債務通縮的理念之後,西方至少經歷了三次整個債務信用周期的幻滅過程,也就是“眼看他起高樓,眼看他宴賓客,眼看他樓塌了”,所以他們有心理準備。我們有沒有這樣的心理準備?我覺得沒有。

城投公司、銀行、券商都是一臉懵逼

來源:債市研究

長達一周的出差回來,做債的投行狗難得睡個好覺,跟大家聊聊近期一級市場各種怪相。

很多人說去年發債成本低是因為實體經濟不好,資產荒,銀行等金融機構大量熱錢沒地方投,所以出現AA評級城投公司企業債票面利率屢屢破低於4%,AAA評級央企發債票面屢屢低於3%,接近國債利率。那今年呢,在實體經濟依然沒有複蘇的情況下,為啥從春節以來,幾千億債券取消發行,企業債融資成本一路擡升,本周甚至出現票面7.8%的發行案例,要知道基準也才5%,上浮2.8%,什麽概念?

7.8%的企業債,雖然成本高,但是終究發出去了。昨天有券商同行在朋友圈說這家公司是幸運的,因為還有很多債雖然價格出的很高,但還是無人問津。要知道公司債企業債是服務金字塔頂端的企業,連這些企業發債都異常艱難,可以想象整個社會企業融資環境將是多麽慘不忍睹,能不能說這是一種悲哀。

而引起這些現象的原因是多方面的。債研君總結幾條個人粗鄙觀點,一是降杠桿,而是各種會各種部監管施壓,三是財政部嚴查。

關於降杠桿,在今年兩會上,李克強總理介紹2017年重點工作任務時表示,2017年要積極穩妥去杠桿。我國非金融企業杠桿率較高,這與儲蓄率高、以信貸為主的融資結構有關。要在控制總杠桿率的前提下,把降低企業杠桿率作為重中之重。促進企業盤活存量資產,推進資產證券化,支持市場化法治化債轉股,加大股權融資力度,強化企業特別是國有企業財務杠桿約束,逐步將企業負債降到合理水平。

請註意,克強總理說企業債務率高是歷史原因,積極穩妥去杠桿,而不是現在降杠桿降的導致市場存在恐慌心理,不管是城投公司還是一般企業正常融資越發艱難,融資成本一路飆升。就像減肥一樣,科學的減肥計劃絕對不是將一個200斤的胖子在很短時間內減到100斤。

錢還在印,M2增速也不低,錢卻沒辦法很好的給到企業,以我看來,錢在金融體系空轉的現象比降杠桿之前還要厲害。企業發債很難,銀行發債愈發猛烈,同業存單發行規模應該是達到歷史新高。

銀行日子也不好過,各地銀監局最近正在各地對商業銀行進行世上最嚴檢查,各種不敢投,各種投了的要收回,委外大撤退,不計成本。一下子,銀行人也不知道方向了,城投公司、銀行、券商各種懵逼寫在臉上,這不能幹,那也不能做。

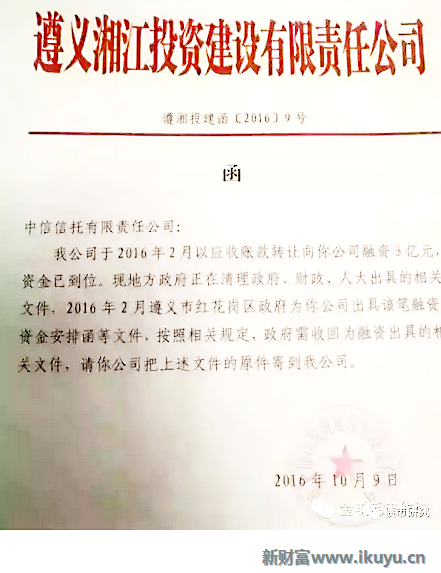

屋漏偏逢連夜雨,最嚴的監管檢查的同時,財政部也在各地加班加點搞平臺。城投公司融資,財政不能出兜底函,人大不能出決議,政府不能變相出函,政府購買服務也要根據地方可承載財力,入庫的PPP項目也不能承諾固定收益,否則把財政局領導撤了,否則把城投公司領導撤了,否則給他們黨內警告,否則給他們行政降級。他們當然知道這個是普遍性的問題,城投公司從成立那一天起,由於跟政府的特殊關系,兜底函,擔保函的問題哪個平臺沒幹過,他們當然也害怕,被處理的心理怨氣十足,憑什麽盡職盡責給政府賣命卻迎來這個結果。

難道這是監管層希望看到的嗎?難道這是中央想看到的嗎?你們希望降杠桿,有人說其實你們是希望給十九大獻禮。就算今天新建項目停掉,就算在建項目停掉,但是城投公司存量債務怎麽解決,不是說你不讓城投融資就能解決的問題。大家都知道城投公司要轉型,增加自身造血功能,但,轉型談何容易。

絕大部分城投公司還債不是靠財政,也不是靠自己公司盈利,而是靠借新還舊。一旦後續融資掉鏈了,極易發生違約風險,而現階段,很多財力吃緊的區域,城投公司還款壓力很大。發債融不到錢就去搞非標,非標成本都到10%,總比沒錢好,人餓了總歸是要吃飯的。我們國家以銀行為主的金融體系最重要的客戶就是城投公司,如果城投公司破產了,系統性風險在所難免。

(完)

(完)

股市有風險,投資需謹慎。本文僅供受眾參考,不代表任何投資建議,任何參考本文所作的投資決策皆為受眾自行獨立作出,造成的經濟、財務或其他風險均由受眾自擔。

新興市場遇“錢荒”,人民幣資產成“避風港”

短短不足兩個月,美元指數狂飆逾6%,資金瘋狂流出新興市場而引爆“錢荒”,股、債、匯市風雨飄搖。禍不單行,眼下油價飆升至100美元/桶的預期也甚囂塵上,這令多數為原油消費國的新興市場經濟體備受打擊。

最新的受害者輪到了土耳其——土耳其央行周三(5月23日)召開緊急會議並在會上決定加息,將尾盤流動性窗口利率上調300個基點至16.5%。當日,土耳其里拉對美元曾一度暴跌5.5%,再創歷史新低,但在加息之後急劇反彈,美元/土耳其里拉應聲重挫至4.5755。

多數機構其實並不看好這一輪美元走強,“強弩之末”的判斷並不在少數,且新興市場的經濟基本面仍然穩健,“但為什麽現在新興市場沒有吸引新的多頭興趣,尤其是在估值變得更加誘人之時?在印尼和印度的10年期國債收益率大幅上漲之後,兩國的實際收益率現在穩定在3.0%以上。投資人認為,3月期美元LIBOR(倫敦銀行同業拆借利率)在2.33%,2年期美債收益率為2.55%,並結合美元大漲,必須有一個非常有說服力的理由出現才能使資本承受貨幣和主權風險,進入新興市場。”渣打全球宏觀策略主管羅伯遜(Eric Robertsen)對第一財經記者表示。

不過,人民幣則是例外,強美元下CFETS(中國外匯交易中心)一籃子指數大漲至98,中國債市的外資占比在今年4月創下新高(近6.3%),同時在去杠桿的大背景下,外資認為中國系統性風險在下降,因而對中國股市的興趣也在攀升。“中國央行未來會采取‘寬貨幣、緊信用’的政策組合,繼續通過降準等方式來適度放寬貨幣條件,對沖表外轉表內過程中銀行承受的資產負債表壓力。”摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊告訴記者。

新興市場遇“雙重打擊”

眼下,新興市場正遭遇“雙重打擊”。在羅伯遜看來,其一就是美元現金利率的激增已經成為非美元資產面臨的最大威脅;其二就是新興市場央行已開始進退兩難,即油價上漲的同時,新興市場貨幣近期的疲弱或進一步加劇通脹,這樣意味著其不再有可以用來抵制油價上漲的緩沖(去年新興市場貨幣對美元大漲)。

之所以這次新興市場遭遇“錢荒”,資金在風險消退、估值誘人後仍不願回流,問題主要是出在利率上,也就是上述的第一重打擊。

在印尼和印度的10年期收益率大幅上漲之後,兩國經通脹調整的國債實際收益率現在穩定在3.0%以上。亞洲之外,許多國家的10年期國債實際收益率均高於3.0%,其中包括巴西、俄羅斯、南非和墨西哥。然而,美元利率也在不斷攀升,相較之下,新興市場的吸引力似乎在消退,更何況其間還伴隨著美元的大漲,利率收益、匯率收益、避險需求不斷吸引資金回流美元市場。此外,“新興市場央行的可預測性或信用大大不如美聯儲強,因此市場對於其未來政策走向也難以判斷,這是風險之一。”大華銀行中國金融市場部副總經理兼交易主管林念對記者表示。

新興市場面臨的另一個挑戰是央行新的政策困境。“盡管幾個國家的通脹近來已日益提高,但大多數亞洲國家仍遠低於近10年平均水平。幾個央行已經開始收緊貨幣政策。當美元下跌時,央行可以允許其貨幣升值以控制通脹水平,這減少了積極加息的需要。然而,在油價上漲的同時,本幣疲軟,換為本貨計價的能源價格激增將是一個重大威脅,這引起了各國央行將被迫對國內經濟狠踩剎車的風險。”羅伯遜告訴記者,例如印尼央行上周已經提高利率,目前預計印度央行今年將加息兩次。

眼下,土耳其央行“捷足先登”,其將此次高達300個基點的加息決定描述為“強有力的貨幣緊縮”,該央行認為通脹正持續構成風險,因此決定祭出強勁的貨幣緊縮以支持物價穩定。根據FactSet數據,土耳其里拉對美元今年迄今仍然暴跌逾20%。

此外,土耳其龐大的經常項目赤字和對以美元計價外債的依賴使該國在貨幣收緊下處於弱勢,美元利率上升意味著該國債務的上升。

不過,法國農業信貸銀行表示,新興市場動蕩與美元相關,當美元停止上漲時,新興市場的拋售應該會緩解,因為當前的跌勢並不完全歸因於經濟基本面。西太平洋銀行集團策略師張淑嫻也對記者稱,“以亞洲為主的新興市場國家經濟基本面並沒轉差,且多為經常賬戶順差、外匯儲備遠超IMF認為的充足水平。”

人民幣資產成“避風港”

相較於其他新興市場,人民幣資產可謂在今年切切實實地成了“避風港”。

首先,2018年人民幣成了機構眼中的“避險貨幣”。人民幣對美元一年漲幅近8%,年初至今漲幅仍維持在2%的水平,CFETS一籃子指數從去年的94上升到目前逼近98的水平(5月18日為97.88),體現為人民幣對一籃子貨幣走升。

“從企業頭寸、交易頭寸來看,眼下市場參與者對人民幣趨勢的判斷是非常雙向且對稱的,經過過去幾年的行情,大家的頭寸管理漸趨理性。”林念告訴記者,現在人民幣存在雙向預期,盡管對美元小幅回調,但是CFETS指數比較穩定,並創下逾兩年新高。

其次,外資持有在岸人民幣國債和政策性金融債的占比大增,從此前的不到2%~3%飆升至近6.3%的水平,在中美利差收窄的背景下,外資的興趣部分也歸因於人民幣的相對穩健。“債券通”自開通以來交易趨於活躍,4月日均交易量達到31.1億元,相較開通後前3個月的日均交易量明顯擴張159%。今年一季度“債券通”下的債券交易有67.5%為買入操作。

更值得註意的是,盡管年初外資在不確定性強化、估值高企時出現減倉A股的情況,但記者了解到,在去杠桿的大背景下,外資機構對A股的配置興趣不降反升。

“我們完全對中國股市不悲觀,在近期接觸到的全球投資人中,多數對中國狀況也相對樂觀,認為中國經濟內生動力充足,且強監管是正確的方向。”香港惠理基金中國業務主管、投資董事余小波對第一財經記者表示。

余小波解釋稱:“過去一段時間主要因為人民幣貶值、高杠桿、影子銀行等,全球投資人有所保留和觀望。但現在外資認為,中國在降低系統性風險,這是投資者樂見的,也有動力去進行估值重估。”

中國或“寬貨幣、緊信用”

隨著新興市場央行相繼采取政策行動,市場也開始揣測中國央行的下一步舉動。

中國央行在4月17日宣布自4月25日起降準100個基點,但此次降準並不意味著央行中性貨幣政策立場的改變。“是為了置換中期借貸便利(MLF)而進行的降準,整體資金寬松程度有限,釋放流動性較為溫和。”中航信托宏觀策略總監吳照銀告訴記者。

主流機構認為,今年中國央行仍將繼續降準。“即便是在近期下調存款準備金率之後,中小型銀行資產負債表中的準備金依舊維持在低位。考慮到MLF仍有4萬億元余額,並且其中將有2.8萬億在今年內到期,因此在下半年至少還應該會下調一次存準以替換MLF。據此,中國央行的資產負債表增長仍將繼續放緩。”交銀國際研究部主管洪灝表示。

章俊則對記者表示,過去將近10年時間內,經過地方政府、企業和家庭輪番加杠桿之後,中國目前整體債務水平和資產價格處於歷史性高位;而且以美聯儲為首的發達經濟體央行都開始收縮貨幣政策,如果在這時候實施大規模刺激,潛在系統性風險極大,因此預計中國央行會采取“寬貨幣、緊信用”的政策組合。

所謂“寬貨幣、緊信用”,即一方面監管層面會繼續維持對表外資產和非標業務的收緊,推進2018年三大任務之首的“防風險”;另一方面繼續通過降準等方式來適度放寬貨幣條件,對沖表外轉表內過程中銀行承受的資產負債表壓力。在中國央行貨幣政策維持中性的背景下,下半年人民幣匯率可能會相對堅挺。

中國銀行業“錢荒”影響擴大

1 : GS(14)@2013-06-20 23:39:43http://cn.wsj.com/big5/20130620/chw112339.asp?source=whatnews

銀行間拆借利率在兩週前飆升,資金面開始告急,它對經濟的具體影響將取決於“錢荒”持續時間的長短。到目前為止影響似乎較為適中,而且一旦“錢荒”升級並對金融系統構成重大威脅,中國政府也可憑藉雄厚的金融實力進行干預。

不過,週三一項基準銀行間貸款利率升至近兩年來的最高水平,表明資金緊缺現象絲毫沒有緩解跡象。

中小型銀行比大型國有銀行更加依賴短期銀行間拆借市場,據銀行高管稱,持續的資金壓力已迫使許多中小銀行重新評估貸款條件。在中國經濟增長已顯現放緩跡象之際,任何信貸阻力都會成為不利因素。

中信銀行股份有限公司(China Citic Bank Co., 601998.SH, 簡稱:中信銀行)駐北京的一位信貸經理本週表示,該行將迫於資金壓力上調貸款利率,小企業會首當其衝。這位信貸經理稱,一方面,中信銀行不得不尋找回報更高的項目進行放貸,這通常伴隨更高的風險;而另一方面,隨著經濟增速持續放緩,該行也要更加關注潛在的壞帳反彈風險。

中信銀行發言人沒有立即就此置評。

華北地區一家中型銀行的高管也表示,流動性吃緊可能導致貸款利率上升。這位高管指出,當前資金確實緊張,銀行將不得不在近期提高貸款利率。

雖然中國政府實施利率管制,但商業銀行的貸款利率可以在基準利率基礎上最高上浮400%,因而各銀行在信貸定價方面有很大的靈活度。

中國債券市場利率已出現上升。據中國官方債券市場網站的數據顯示,週二3年期AAA級公司債的收益率為4.53%,高於5月底資金壓力還未顯現時的4.27%。較短期公司債的收益率漲幅更大。與此同時,中國上證綜合指數週三下跌0.7%,跌至去年12月以來的最低水平,一定程度上是受銀行資金吃緊影響。

作為衡量銀行間拆借成本的基準,7天期回購利率週三升至8.20%,為2011年6月以來的最高水平,週二報6.82%。而在上月末流動性壓力開始出現前,今年以來7天期回購利率的平均水平在3.30%附近。

週三,中國銀行間拆借市場交易時間仍臨時延長半小時,至下午5點,以幫助那些未能在常規收盤時間籌措到足夠短期資金的銀行滿足資金需求。5月末以來,中國銀行間拆借市場交易時間已多次延時。

中國商業銀行已呼籲中國央行通過向市場注資來緩解資金壓力。而到目前為止,中國央行一直作壁上觀,在分析師們看來,這是在暗示政府不再願意出手刺激經濟,各商業銀行需自行解決問題。

蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland)經濟學家Louis Kuijs稱,商業銀行似乎在6月初大舉放貸,並想當然地認為在當前經濟增長低迷之際,中國央行能夠接受這些貸款。而中國央行似乎希望維持現有的定量目標並要求銀行遵守信貸額度。

在全球金融危機爆發後,中國為避免國內經濟受到牽連而採取了由銀行牽頭的刺激措施,導致近四年來中國信貸急劇擴張。因此,中國政府當前在應對經濟放緩的同時也在努力防止債務規模進一步膨脹。

資金緊張問題是由多種因素造成的。首先,中國經濟放緩導致外資流入減慢。其次,作為替代普通存款的高收益投資產品,目前銀行發行的短期理財產品數量越來越多,銀行必須拿出更多資金來支付理財產品利息。

在有關降低理財產品風險的監管新規出台後,近月來理財產品的收益率有所下降。不過,受銀行爭搶資金影響,上週理財產品的收益率出現上升。銀行理財產品的投資對象以銀行間貸款和債券為主。

中國銀行股份有限公司(Bank Of China Ltd., 01988.SH, 簡稱:中國銀行)在週三發行了收益率為4.4%、63天後到期的理財產品,高於5月份發行的同類理財產品4%的收益率。中信銀行發行了收益率為5.2%的3個月期理財產品,也高於兩週前發行的同類理財產品4.8%的收益率。

一些分析師認為,流動性吃緊也許是暫時的。伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)駐香港分析師Mike Werner稱,商業銀行為在上半財年末使存款和資本達到監管要求而採取的融資措施引發了資金面壓力。

他還稱,7月份這些壓力都會得到緩解。

不過,由於商業銀行仍不確定未來必要時能否依賴央行注資,本週出現的銀行間拆借市場動盪行情可能會產生更持久影響。

山東省某城市商業銀行的一位高管稱,與擁有龐大存款基礎的大型國有銀行不同,中小型銀行更易受到銀行間拆借市場波動的影響,因而,保持流動性成為中小型銀行當前的首要任務。

Grace Zhu、Lingling Wei、Dinny McMahon發自北京 / Zeyuan Wei發自上海

人行清算票據內地恐觸發錢荒

1 : GS(14)@2016-05-08 02:55:05【本報訊】農行(1288)年初爆出39億元人民幣票據變報紙事件,令市場質疑銀行間票據交易當中,或有不少已變成廢紙。人民銀行及中銀監近日聯合發表通知,加強票據業務監管及規範業務開展等事項,市場擔心事件會否催生錢荒。另內銀要於今年6月30日前,全面開展票據業務風險自查,包括加強實物票據保管、嚴格規範同業賬戶管理。分析估計,監管當局的要求或會引起新一輪違規事件曝光。另外,里昂發表報告指,內銀股估值看似便宜,但未充份計入壞賬風險,不建議投資者買入這些股票。該行解釋,自前年內地樓市開始下行周期以來,內銀不良貸款賬上升迅速,預計目前內銀實際不良貸款率,應介乎15%至19%之間。人民幣在岸價收報每美元兌6.5023元(人民幣.下同),較周四微升0.07%。離岸人民幣則報6.5102元,輕微升值。中銀香港(2388)電滙報每百港元兌83.57港元。有交易員稱,美國非農業就業人口增幅少於市場預期,或減低加息預期,促使美元走弱。

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160507/19601478

內地落閘爆錢荒 淡友平倉「人踩人」離岸人幣拆息高見110厘

1 : GS(14)@2017-01-07 00:26:44■人幣離岸滙率及拆息市場昨日曾急彈。

【本報訊】內地落閘資金難再跨境流入,離岸人民幣拆借供不應求下再爆發錢荒,因市場早前一片睇淡月內滙率穿7,累積人幣沽空持倉,淡友眼見近日離岸價反彈及拆息狂飆,在爭相冚盤「人踩人自己挾自己」效應下,午後離岸人幣隔夜息,昨被挾高至110厘的歷史癲價,市場謂未見人行操作。記者:劉美儀 周家誠

下午2時半,離岸價最強見每美元兌6.78人幣,傍晚9時則回軟至6.8362,升幅仍逾300點子或升值0.45%,每百港元則兌88.2元人幣。以今年開市後3個交易日至昨晚9時計,人幣離岸價已升值達2%(升1,385點子),去年全年貶值5.8%。離岸價持續較在岸價偏強,一度罕見倒掛近千點子,傍晚6時半在岸價報6.8865,翌日隔夜息最高見46.5厘。

料僅短暫反彈

人仔錢荒,金管局100億元人幣即日回購額度,早上11時已用爆,一級流動性提供行的180億元人幣總額度,高峯時期動用了135億元人幣。該局發言人說,昨日人幣市場流動性緊張,故該局提供的相關流動性安排,使用量有所增加,惟市場整體運作有序。去年1月中,人行曾透過中資行冷淡拆借,挾高拆息殺退炒家,但今次主要是內地落閘間接造成離岸資金乾塘,市場指人幣雖短暫反彈,惟貶值大勢未改。中銀香港(2388)總經理兼投資主管陳少平形容,昨日離岸滙率及拆息市場,如過山車般驚心動魄,午後隔夜息曾飆升至110厘,惟交易有限,在90至100厘之間則成交較多,但「見唔到人行干預」,該行亦有拆出資金及發揮一級流動性提供行角色。拆息狂飆令炒家沽空成本太貴,「頂唔順」下爭相斬倉造成「自己挾自己」結果。他相信農曆年前後,離岸短息仍高企逾10厘水平,未來1、2個月人幣跌穿7算機會不易。恒生銀行(011)執行董事馮孝忠亦說,未覺人為挾息情況,因內地嚴控跨境流動,企業資金難流入本港套息,本地資金池又見萎縮,加上之前市場唱淡人幣月內穿7,令真實投資者亦減持,離岸人幣資金根本不足以支持沽空需求,拆息飆升,外資對沖基金接連斬倉。至於人幣反彈能否持續,他指要視乎一籃子貨幣走勢,及空倉平盤後人幣拆息會否又見回落,若然,滙率將會轉弱。富邦香港資產負債管理及交易部主管張宇翹指,是次人幣資金緊張,無論是中資行、外資行、歐資行均有需求,上午離岸隔夜息在30至40厘水平徘徊,下午逐步爬升,不過成交整體稀疏。

年底或跌至7.3

上商研究部主管林俊泓謂,下午約4時隔夜拆息仍維持在100厘水平,估計現時本港資金池乾涸現象是行業拆借造成問題。有「聯滙之父」稱譽的景順首席經濟師祈連活認為,在他有生之年,中國仍會有資本管制,任何人嘗試估計人幣何時自由兌換都屬愚蠢,他預期人幣將持續走弱,年底兌美元跌至7.3。

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170106/19887864

Next Page