- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

小心業績上的盈利 艾薩 Isaac Sofaer

| ||||||

企業公佈業績的高峰期已經開始,投資者在相信這些業績前,應該小心查閱每個重要的數據,你很少能從傳媒中,獲得分析性的資料。企業誤報業績,是全球現象,但在香港這已發展成一門藝術,其中一個原因是,很少有像樣的分析師去挑戰任何錯誤的報告。因此,企業可以利用那些懶散的會計和管治規則,去令投資者只專注於好的地方,而忽略不利因素。每股盈利更值參考 要特別留意每股盈利 (Earning Per Share, EPS)。用每股盈利去表達一間企業的利潤是較為恰當的,因為它是以總資本作參考去計每個年度的盈利。每股盈利改變,不一定代表整體盈利改變,但應該是你的投資衡量標準。例如一家銀行的業績報告指,利潤增長10%,而實際上每股盈利僅增長了2%,當中最大的不同,主要是有關未來盈利及預期股價的計算。另一個例子是,一間保險公司錄得16%的利潤增長,但實際上每股收益下降7%。除非投資者仔細研究這份報告,否則他們怎會知道這一點呢?看得穿的分析師又如何去評估這間企業?以及用哪些盈利數字? 留意主席的話 地產商、保險、銀行和資源類的企業,很快便會公佈業績。不用看都知道,大多數企業都會用一次性收益來支持2013年的利潤。銀行會顯示壞賬減少,並以成本價為資產的損失入賬;地產商會以最樂觀的態度,為他們的物業組合估值;保險公司可以憑感覺為利潤及虧損入賬。沒有人理解它們複雜和冗長的報告。最後,資源類企業數據明顯糟透,借貸上升、許多投資項目無利可圖,但他們只笑笑,繼續樂觀地迎接2014年。讀讀行政總裁及主席報告,你會對公司和管理層有深入的瞭解。我們是獅子坑裡的瞎子,我們只能嘗試努力睜開一隻眼,及祝自己好運。祝君好運!艾薩 [email protected] 艾薩 Isaac Sofaer Tony Measor的好友及舊同事,本身是特許會計師,有逾三十年投資實戰經驗,現於力寶證券負責管理私人客戶的投資戶口,並在Quamnet撰寫艾薩日誌。其管理的環球投資組合,在91-00年間增長達十四倍。讀者對港股有任何疑問,歡迎致電郵本刊,中英亦可。[email protected] | ||||||

小心家族式經營中的陷阱 一隻花蛤

http://blog.sina.com.cn/s/blog_519b8db20102e27u.html

疫情加囤積 價格易漲難跌?急著增加供給 小心端午豬價失控

| ||||||

小豬下痢疫情肆虐,國內豬隻在端午節前就面臨供應不足,預期心理導致豬價大漲。專家認為,平抑豬價措施應留待端午節再出手,避免屆時豬價失控。 撰文‧周岐原 今年前兩月,台灣消費者物價指數(CPI)平均年增率只有○.三九%,但是三月上旬,豬價一口氣大漲一○%,連帶使物價蠢蠢欲動。豬價何時降溫,成為全民關注的民生議題。儘管農委會主委陳保基宣稱,要在兩週內讓豬價合理化,降至每公斤七十至七十五元,但由於豬隻飼養週期較長,至中秋節前,民眾可能都要忍受高於以往的豬肉價格。 當各地傳出豬肉偷竊案,《今週刊》比對歷年資料發現,今年豬價走勢確實令人吃不消。往年,豬價以春節、端午、中秋三節為價格高峰,春節過後,豬價便緩緩下跌。然而今年豬價持續上漲,成為二○○八年以來最高的一年,更在三月四日創下每公斤八十三.一七元歷史新高。 疫情肆虐 六月起供應不足回顧○六年,中國曾因為藍耳病疫情,加上玉米等飼料價格上漲,導致小豬長大的數量嚴重不足,讓豬價狂飆、拉高通貨膨脹,被戲稱為「豬通膨」。如今,台灣豬價何以爆出驚人漲幅?原因也是來自一種疾病:豬下痢(PED)。 去年五月,首先在美國愛荷華州發現的豬下痢,現已蔓延全美二十七州,到了去年底,連台灣也被波及。 台糖畜殖部發言人李宗勳指出,往年國內也曾出現類似疫情,但這次流行的是新病毒株,台糖旗下十九座養豬場,就有十四座出現疫情。屏科大獸醫學院院長鍾文彬指出,此次小豬染病死亡率相當高,「日齡七天以內小豬,死亡率幾乎百分之百。」豬隻從出生到上市銷售,大約需要七個月飼養,以去年十一月至今年一月間,全台共有數萬頭小豬感染下痢死亡估算,養豬協會理事長楊冠章分析:「端午節前後,小豬不足對價格的影響,就會浮上枱面,六、七、八月的豬肉供應,可能比較困難,到九月以後才會正常。」楊冠章進一步指出:「兩個禮拜以內的小豬都死光光。我們從未遇過這個狀況,現在的處理方式也是史無前例,大家都在摸索。」因此對陳保基的指令,他語帶保留:「主委的意思是兩個禮拜以內(達成降價),就努力看看吧!」預期漲價 下游已開始囤積值得注意的是,豬肉供應缺口尚未正式出現,為何漲勢提前在年初就出現?消基會祕書長雷立芬直指:「有商人在囤積(豬肉)。」雷立芬解釋,和往年相比,市場每頭豬重量略增,供給量未銳減,顯示是下游廠商預期漲價、提前買肉,帶動價格上揚。她坦言:「現在(豬價)還不到反映下痢疫情的時候,不論由台糖增加供給,或是進口豬肉,還是會被下游囤積起來,並沒有真的調節到市場,應該把囤積的人先找出來。」由清明節到端午節,祭祀、包肉粽等需求即將湧現,雷立芬認為,台糖增加供給或進口豬肉等措施,應該延後,才能有效抑制漲勢,避免豬價在端午節進一步失控。 數字會說話,觀察自○八年以來,每年元旦至三月十五日間的豬隻交易平均數,今年的二.四九萬頭,並不是最低數字,今年的數量,甚至比一二年、○八年同期還要多。 既然供給暫無短缺,是不是在需求端有業者囤積豬肉?另一業者低調回應:「預期後面會缺豬,到時候,一定是以溫體豬肉優先(供應消費者),冷凍廠商預先準備,也是無可厚非啦。」說明漲價來自下游囤積的傳言,似乎不是空穴來風。 目前台灣進口的豬肉來自美國、加拿大、丹麥、荷蘭,佔消費量約八%。增加進口能否緩解國內豬價?答案是未必。因為在美國,小豬下痢疫情肆虐,同樣刺激豬價大漲。 以四月將到期的芝加哥瘦肉豬期貨為例,價格已漲到每磅一一九美分(相當於每公斤新台幣七十八.六元),如果加計海運來台的運費,此時進口美國豬肉,成本並不比國內豬肉來得低廉;還有瘦肉精檢疫等敏感的政治問題待解,恐引爆更大爭議,因此增加進口,實在稱不上理想的替代方案。 從去年十一月,豬隻下痢疫情爆發以來,豬價幾乎一路上漲,直到最近打破歷史紀錄;政府當局既未提早因應,現在又倉促擬以增加供應的作法應對,更有可能資源錯置,把未來需求高峰期可用來壓抑豬價的供應量,提早投入下游囤積商人的冷凍櫃裡。 | ||||||

還在瘋存人民幣?小心利息越存越薄

| ||||||

人民幣商品開放,終於見識到台灣民間充沛的投資潛力。自去年二月開放人民幣存款以來,僅僅一年多,國內人民幣存款就已累積到人民幣二千四百多億元(約合新台幣一兆二千多億元),相當於一個鴻海集團的市值。 始料未及的是,投資人湧進,也造成前所未有的爛頭寸在人民幣存款上蔓延開來。 投資人瘋存人民幣,看準的就是,優於新台幣定存近一倍的利息,以及長期看升的人民幣匯率。但是,當國人搶進人民幣,國內人民幣存款越來越多時,銀行的高利定存方案卻紛紛喊卡,利息越變越薄。 現在部分人民幣優惠存款利率還可達三%,但實際上,這些人民幣存款,銀行目前僅能透過轉存中國銀行台北分行、投資點心債、寶島債及小部分放款消化人民幣資金,去化管道有限。 一年掀三波人民幣定存熱水位達陣,三%優惠利率只給大戶 過去一年多,國內曾掀起三波的人民幣高利定存熱潮。首先是二○一三年二月,央行剛開放人民幣存款業務,各銀行為了建立人民幣資金池,紛紛祭出短期的優惠利率定存方案吸金。 第二波存款熱在二○一三年九月,中國面臨錢荒,擔任人民幣清算行的中國銀行台北分行拉高轉存利率後,國內銀行為了大賺利差,紛紛調高利率吸收人民幣存款,帶動人民幣存款水位激增。 第三波人民幣存款熱,則發生在今年農曆年前,中國錢荒問題再度延燒,中國銀行台北分行祭出四%以上高利率,吸引銀行再度推出人民幣高利定存方案吸收存款,再轉存到中國銀行台北分行賺取利差。 也就是說,兩岸在人民幣商品上市之後,互動與關聯度越來越高,大陸的錢荒吃緊,隔岸影響台灣投資人荷包裡的財富。 然而,當銀行的人民幣資金池累積部位達陣,或者中國銀行台北分行調低轉存利率,銀行就不再祭出優惠利率吸金,三%可說已成為利率的「天花板」。 事實上,最近多家大型行庫如第一銀行、華南銀行等已經下調人民幣存款牌告利率,而且採取「額度越大、利率越高」的做法,要拿到三%的利息,存款部位要人民幣一百萬元起跳。 八成人民幣存款只進不出「消化不良」,得靠三大出路活絡 人民幣定存優惠方案一結束,利息就打回原形,原因就是,人民幣去化管道有限。台灣目前人民幣產品仍少,算一算一個巴掌就數完了,放款需求也不大,僅佔存款額度的六%左右,高達八成的人民幣存款都轉存到中國銀行台北分行。 中國銀行台北分行成為國內人民幣去化的大宗,轉存利率達四%,換言之,台灣各銀行只要把人民幣轉手放在中國銀行台北分行,即便給予國人三%的人民幣定存利率,都能賺到一個百分點的利差。但隨著大陸錢荒紓解,中國銀行台北分行調降轉存利率,連帶國內銀行也跟著調降存款利率到二‧五%至二‧八%間。 人民幣是管制貨幣,回流機制有限,唯有透過擴大寶島債市場、取得RQFII(人民幣合格境外投資機構)額度,以及發展人民幣離岸中心,才是未來人民幣去化的三大出路。 首先,擴大寶島債市場的發行額度及廣度,將有助於人民幣去化。台灣目前人民幣存款達到二千四百多億元,對照香港人民幣債券市場的發展,寶島債市場空間約有六百億元,到目前為止才發行了一百二十一億元,仍有很大成長空間。 目前金管會核准大陸企業發行寶島債額度上限僅一百億元,但國內人民幣存款加速累積,未來若能透過擴大信評良好的陸資企業來台發行寶島債,不僅有助於人民幣的去化,也可以活絡台灣的債券市場。 其次是爭取RQFII額度,擴大發行人民幣計價相關商品。金融界無不引頸期盼服貿協議過關,可運用中國承諾給予的人民幣一千億元RQFII額度。這個額度,相當於國內投信發行近兩兆元基金規模的四分之一,將有助於去化人民幣資金。 然而,服貿協議目前難有進展,造成RQFII卡關。富邦金控經濟研究中心資深協理羅瑋指出,在人民幣回流機制受阻下,銀行龐大人民幣存款將停泊在台灣,無法有效使用,將使人民幣存款利率下降。 不僅如此,若服貿無法順利通過,銀行業無法實質獲得大陸承諾放寬「台資企業定義」,僅能依目前定義,對五%台商提供金融服務,無法擴大貸款給台商企業。 人民幣去化的第三項管道,就是爭取設立人民幣離岸中心。不過,央行總裁彭淮南指出,服貿沒過,貨貿絕對過不了,還有RQFII也卡在這個地方,兩千多億元資金動彈不得,兩岸貨幣互換機制談判也遇阻。金融業者表示,台灣要發展成為人民幣離岸中心的目標恐將淪為空談,當前激增的人民幣存款,出路堪憂,有些像是吃了太多,消化不良,長久下來,原本報酬率不錯的人民幣商品,也要提防成為雞肋,不再有魅力。 【延伸閱讀】台灣1年存款金額,相當1個鴻海集團市值──台灣近年人民幣存款餘額第1波:人民幣存款業務開放,銀行祭優惠定存吸金第2波:中國錢荒,帶動人民幣存款激增第3波:錢荒延燒,銀行再推人民幣高利定存 註:2014年數據截至2月底資料來源:台灣中央銀行整理:鄧麗萍 | ||||||

很少流汗?小心你的腦正在退化

| ||||||

人類是會維持一定體溫的恆溫動物。為了不受氣溫變化影響調節體溫,負責排出熱能這重責大任的就是「排汗」。 然而,我們留心每天排泄狀況,卻不關心自己流的汗。不僅如此,在盛夏大汗淋漓時甚至覺得「好噁心」、「汗臭味很討厭」等,從不曾覺得感謝。 流汗與文明有關?汗腺退化,大腦也會短路 如果我說:「其實『汗腺』才是使大腦進化,而且是創造自古至今文明的幕後大功臣。」各位一定會很驚訝吧!我會這樣認為,也是因為汗腺具有讓人類大腦不受外界溫度變化影響的功能。 我從事汗腺、體味治療的主治醫師超過二十年,接觸過許多患者。長年的臨床經驗中,我發現能正常排汗的人逐年減少,「流汗的人」與「不流汗的人」人數差距越來越大。即使會流很多汗的人,其大多數也只在身體局部大量流汗而已。 「人類花費漫長時間才進化的汗腺,到了現代反而正在退化。」心臟、肺臟等內臟的功能,會因為疾病而衰退,但並不會退化。因為這些器官是人體內已經進化完成的器官。然而,由於汗腺是在人類進化的過程當中最後出現的器官,因此,最容易發生功能退化的情形,如果長時間不加使用,就會退化。 如果長期持續著避免流汗的生活習慣,汗腺會回到進化之前的狀態,而造成人體的退化,結果自然也會使腦部退化了。 人類變「爬蟲類」體溫不調節,受冷氣控制 近年來,「變溫人」越來越多了,也就是體溫會隨著氣溫升高的人。 炎夏午後的教室裡,發燒、感到身體不適而暈倒的中、小學生正在增加。這些孩子們被大家七手八腳的送到保健室,在開冷氣的環境中躺著休息後,高燒就退了。也就是說,他們的體溫被外界溫度變化操縱著。 這種情形並不只發生在孩子身上。就算是大人,如果在一天當中重複來回於高溫和低溫的環境,比起腦部等身體內部感受到的溫度,皮膚感受到的溫度變化會較敏感,而變成剛才提到的「變溫人」。 事實上,人類是不受外界氣溫變化影響,能夠保持一定體溫的恆溫動物。人類之所以會被外界氣溫變化影響甚至倒下的原因,在於無法自己調節體溫,變得像蛇、蜥蜴之類的變溫動物一樣了。不會流汗的人類,會退化成爬蟲類。 據說使人體機能最安定的溫度大約是三十七℃,其原因和腦部大有關係。在人體內能量代謝最旺盛的場所就是腦部,而讓代謝得以進行的是酵素。腦部的酵素對溫度特別敏感,因此如果要讓代謝穩定進行,溫度的安定是不可或缺的。事實上,對腦部酵素的活性最適宜的溫度就是三十七℃。 日文裡有一句話叫作「頭寒足熱」,正如這句話所說,腦部以外的器官其實要在高於三十七℃的溫度才能運作得更順暢。肌肉在運動前利用準備體操暖身,就能活動自如,內臟也是如此。有醫學報告指出,體溫每上升一度,內臟的免疫力就提高三○%。也就是說,對體內大部分的器官而言,三十七℃其實太冷了。人體的正常體溫雖然是三十七℃,但這是其他器官配合重要中樞──腦部的理想溫度的結果。 「變溫人」在幼年時期的特徵,就是基礎體溫過低。兒童的正常體溫應該是三十六℃,但低體溫的孩子們大約在三十五℃上下。 為什麼低體溫兒一直在增加呢?其實這是因為汗腺功能大大受到後天環境的左右。尤其嬰幼兒時期也是汗腺的生長期,孩子如果在此時不流汗,汗腺會一直處於未發育的狀態,長大後就變成無法調節體溫的變溫人。然而,生活在空調設備十分普及的現代的嬰幼兒,無論夏天或冬天都在空調調節的舒適溫度下成長。換句話說,這些孩子沒有流汗的必要。 汗腺沒完全發育的孩子,長大後走出戶外,也無法排出必要的汗降低體溫。結果導致身體藉降低基礎代謝來抑制身體產生熱能,基礎體溫在三十五℃上下的低體溫兒就增加。 不流汗容易失眠腦溫不下降,難舒適入夢鄉 人的體溫在一天當中起起伏伏,白天上升,夜晚下降,以這樣的規律來維持健康。夜晚體溫下降,腦細胞的活動安定後,就會進入「微冬眠」般的狀態而熟睡。因此剛入睡時排出的汗水是為降低體溫的「好的汗」。順帶一提,洗完澡後如果馬上吹冷氣,這時腦溫未完全下降,會讓人睡不安穩。 再補充一點,不容易流汗的人容易失眠的原因,是因為無法有效降低體溫而難以進入夢鄉,在睡眠中體溫較高,因此也只能淺眠。(本文摘自前言、第一、二章) | ||||||

德銀:小心!美國工資水平即將走高

來源: http://wallstreetcn.com/node/99161如果美國公司正面臨不斷增大的加薪壓力,美聯儲離加息還能有多遠? 本周美聯儲主席耶倫將赴國會聽證,她對通脹以及加息的看法無疑是市場最關心焦點。 華爾街見聞上周曾報道知名經濟學家Tim Duy對判斷美聯儲何時加息的觀點,他認為判斷加息最關鍵就是要緊盯勞動力市場及工資增長的情況。 德銀最新的研報稱,美聯儲關註的所有工資通脹指標都在上漲。 德意誌銀行經濟學家Torsten Slok稱: “那些說沒有工資上漲壓力的人沒有看數據。美聯儲關註五種不同的工資指標都在上升:所有工人的平均小時工資、非管理層員工平均小時工資、就業成本指數、通常水平周中位數收入,以及單位勞動力成本。而一年之前這些指標都呈水平,當時沒有任何跡象顯示工資通脹在上漲。所以現在美國目前勞動力市場趨緊已經是不爭的事實,最新的Jolts職位空缺和非農報告都證明了這個觀點。”

小心表錯情 易明的生活點滴

http://eming620.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=5348951近期細價股禾雀亂飛,每天動輒升幅高達三、四成、甚至四、五成的「大有股在」,單是一個「賣殼概念」就足以作為解釋股份大升的原因。

然而,在炒作「賣殼概念」之餘,可要小心「表錯情」而中伏,近期就至少就有三個最好的例子。

七月八日中午,佳訊(030)收報0.139元,下午開市不久,其股價突現異動,收市飆升至0.161元;次日,其股價更曾高見0.183元;七月十日,其股價跌至0.163元之後突然停了牌,如果有貨者以為今次「賣殼」可能成事那就錯了,直至今天才突然爆出了公司主席涉及行賄而被廉署調查,公司的一些設備及會計紀錄更被扣押,如此看來,事件對公司的影響甚為不妙,股份復牌可能遙遙無期,這一回,「好事」可能變成了壞事。

七月七日,意達利(720)突然由0.075元狂飆1.25倍而於次日高見0.169元,眼見如此的狂升,肯定引來「賣殼」的憧憬,可是,那就錯了,公司卻此時宣布斥資655萬元增持一間汽車售後服務公司的股份而已,並非「賣殼」,股價即時跌回0.107元,怪就怪在今天股價又突然抽高至0.132元,有點令人莫名其妙,尾市又被壓至0.103元,再次打回原形,胡亂炒作者又再次中了伏。

更糟糕的是,本周二泰豐(724)的成交量突然大增,股價亦開始飆升,四天之內由0.045元大升66%至今早最高的0.075元,中午才突然發出盈警,股價頓時跌至0.054元收市,今早高價追貨者賬面暫時又損失了28%,近日如此升法肯定引到不少人追捧,炒作「賣殼概念」,相信中伏的人不少。

在一片炒作「賣殼概念」的浪潮中,肯定必定有一些混水摸魚之輩,炒作者宜打醒十二分精神,以免表錯情而誤中副車,招致損失。

美股小心!巴菲特「最佳估值指標」亮起紅燈 億利達

http://xueqiu.com/2164183023/30423176 查看原圖

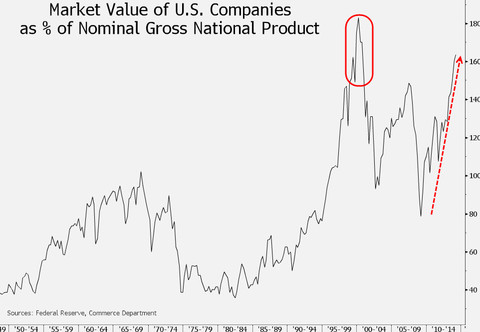

查看原圖彭博社援引的一份更新後的研究調查稱,股神巴菲特最喜歡的股市前景指標比諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·席勒獨創的指標更具預見性。

彭博社根據美聯儲和美國商務部的數據繪製了上圖,為美國上市公司市值總合與國民生產總值(扣除通脹因素之前)之比。2001年,巴菲特在《財富》雜誌上發文稱,該比率為「衡量(股市)估值最佳的單一指標「。

與這一指標類似的是,諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·席勒(Robert Shiller)創立的經週期因素調整後市盈率(CAPE)指標。只不過,CAPE使用的是非金融公司的市值和國內生產總值(GDP)。

不過,金融服務公司String Advisors的主席Stephen E. Jones在一篇報告中指出,席勒的方法是存在缺陷的,因為特定公司的事件會影響其收入和更加廣闊的盈利前景。

華爾街見聞網站介紹過,去年10月中旬,喜得諾獎的席勒曾明確提到對美股有所擔心:

股市定價太高了。我擔心可能下調。

與盈利相比,美股目前是這五年多里價格最高的,這會讓它們面對損失不堪一擊。

不過,此後美股,尤其是標普500指數,仍然是一路創新高。

如今,巴菲特的指標也在朝著歷史高點進發。這一次,股神會准麼?

俄羅斯憤怒回擊制裁 警告歐洲要小心能源價格

來源: http://wallstreetcn.com/node/102164俄羅斯外交部周三(7月30日)發表聲明稱,抨擊美國及歐盟將為其對俄羅斯實施的“破壞性的、短視的”制裁付出“明顯”代價,警告歐盟將承受更高的能源價格。 一天前,美國和歐盟對俄羅斯發起了新一輪更嚴厲的制裁,瞄準了銀行、石油和軍事行業,希望能促使俄羅斯總統普京重新考慮他在烏克蘭問題上的立場。 俄羅斯外交部表示,除了使俄美關系進一步複雜化,相關制裁不會起到任何作用。該部並指責美國采取“不義的”貿易手段。 俄外交部還表示,烏克蘭政府和西方應該對烏克蘭東部不斷增多的傷亡負責,而不是俄羅斯。 另外,對於歐盟的新一輪制裁,俄羅斯外交部稱,歐盟制裁將不可避免地導致歐洲能源市場價格上漲,這是“不負責任舉措”,將妨礙俄羅斯與歐盟的能源合作。 俄羅斯某受制裁的銀行高管表示,他擔心俄羅斯政府可能將歐美資產收歸國有,比如建於庫頁島的埃克森美孚石油公司。 上月,由於烏克蘭拒絕支付賬單,俄羅斯停止向烏克蘭國內市場供氣。但俄羅斯通過烏克蘭向歐盟供應天然氣保持正常。 2006年和2009年俄烏兩國曾發生兩次天然氣爭端,俄羅斯停止通過烏克蘭向歐盟供應天然氣。歐洲度過了一個寒冷的冬天。 俄羅斯供氣量占歐盟需求的三分之一,其中一半通過烏克蘭過境。目前烏克蘭天然氣需求較低,儲氣庫儲量僅為一半。專家表示,擔心歐盟一入冬,天然氣供給將成為問題,天然氣價格可能上漲12%。 去年烏克蘭天然氣需求為450億立方米,嚴重依賴俄羅斯進口,特別是冬季。2009年,歐盟通過烏克蘭進口俄羅斯天然氣約占自俄進口量的80%。 此後歐盟通過烏克蘭進口天然氣比例降低。得益於自挪威和阿爾及利亞的天然氣進口歐盟能夠保證滿足必要的天然氣需求和較高的天然氣儲備。 俄羅斯近還日宣布,將從8月1日起限制從波蘭進口水果和蔬菜,並稱有可能擴大到整個歐盟。雖然俄方稱這麽做是因為其不符合檢疫標準,但波蘭認為這是俄羅斯對歐盟制裁的一種報複行為。28日起俄羅斯也已經停止從烏克蘭進口乳制品、食物和蔬菜腌制品等產品。

電信股投資人小心 四G又挖錢坑

| ||||||

八月七日,國家通訊傳播委員會(NCC)宣佈,明年將展開四G第二階段競標,釋出二千六百MHz頻段中一百九十MHz頻寬,供業者競標,預計至少為國庫帶來一百五十億元收入。 八玩家非搶不可WiMAX業者解套、三雄保位 第一階段四G競標在去年十月落幕,中華電信、台灣大、遠傳等六家電信業者為搶下執照,共斥資逾一千一百八十億元,這不僅讓電信三雄紛紛調高今年行動網路資本支出,最新出爐的七月財務數據顯示,因攤提競標、建設費用,三大業者每股盈餘皆較去年少二%至九%,第三季獲利恐再衰退。 如今上一個錢坑還沒填平,下一個錢坑又接著來。而且,原先卡在該頻段上的「釘子戶」WiMAX業者,國家通訊傳播委員會也准許其換照、技術升級。未來,WiMAX業者若想經營四G,恐怕也得參與競標。 這意味著,比起去年的競標戰,又多了全球一動、威達雲端兩家WiMAX業者,檯面上已有八位玩家,準備爭取新一波四G執照。 雖然國家通訊傳播委員會主委石世豪表示,不希望明年競標出現天價,詳細規則還在研擬。但一位電信三雄高層卻分析,對已經握有一千八百MHz頻段的三大業者來說,如果標下新頻段,只要透過「載波聚合」技術,便能將兩者組合,下載速度是現在的兩至三倍。若NCC至少釋出四到五張執照,一張執照可能要價近一百億元,光底標金額就超過四百億元,吸金程度不輸上一次競標。 取得明年釋出的頻段,對三雄有加分效果,但對頂新集團旗下的台灣之星、以及WiMAX業者來說,卻是必要。 上一回合競標,台灣之星只拿下十MHz頻寬,若想後來居上,全看下一回合願意砸多少錢,搶贏三雄。而忙著找生路的WiMAX業者,若想繼續營運,也得找金主一起競標,威達雲端董事長賴富源曾說,一直有和其他業者接觸,不排除任何合作機會,未來,還可能有像鴻海、頂新等新面孔加入戰局。 不過,如同巴克萊證券報告指出,業者四G建設的成本壓力,下半年才要逐步顯現,加上明年少說上百億元的競標錢坑,肥了國庫的同時,一位電信業人士感慨,「投資人的日子恐怕會不太好過。」 | ||||||

Next Page