- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

說史140912甲午風雲

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/09/12/%E8%AA%AA%E5%8F%B2140912%E7%94%B2%E5%8D%88%E9%A2%A8%E9%9B%B2/說史140912

甲午風雲:120年前的那一個甲午

撰稿人:黑白子

「征東之事不可有,征東之誌不可無。」—– 李鴻章

公元1894年,清光緒二十年,日明治二十七年,歲次甲午。

這一年的夏天,一場本來發生在朝鮮內部的民亂,竟然把兩位看似無關的東亞近鄰,中國和日本牽扯入局,觸發了近代第一次中日之戰,史稱「甲午戰爭」。

部署多年的日本,在接近九個月的連番海陸戰事全面報捷,包括將當時號稱亞洲最強的北洋艦隊殲滅。 清廷囿於形勢,逼不得已透過美國尋求和解,並派遣全權大臣 李鴻章赴日談判,簽署了《馬關條約》,賠款二億兩白銀,割讓 遼東半島、臺灣及澎湖列島。***

戰勝國的光環,令到從不受世人重視的小國日本,一躍而成為亞洲強權;並於十多年間躋身世界列強之林。

甲午一役,日本並不是單靠戰場上的軍力取得勝利。 明治維新後,日本厲兵秣馬,積極尋找擴張機會,並以清廷為假想敵。 多年來,大批細作潛伏中國,勘察山川形勝,刺探情報。 待得戰機成熟,開啟釁端前夕,外相 陸奧宗光為了蒙蔽列強耳目,極盡狡獪之能事,翻雲覆雨,掩飾舉兵意圖。 及至海陸兩軍連戰皆捷,大本營又能見好即收,速勝速結。來到談判桌前,首相 伊藤博文早已洞悉清廷底牌,故又寸步不讓,以極其強硬的姿態逼令李鴻章屈膝就範。

《孫子兵法》「夫未戰而廟算勝者,得算多也;未戰而廟算不勝者,得算少也。多算勝,少算不勝,而況於無算乎!」,此之謂也。

至於戰敗的中方,對日本亟欲一戰的決心後知後覺, 調兵遣將屢失先機。而李鴻章又昧於國際形勢,錯判列強的利害關係,一廂情願地以為英俄等國必會制止事態惡化。 清季文臣武將多顢頇昏聵,海軍戰術落伍,炮彈質量欠佳;陸軍派系紛紜,各自為戰,甚或不戰而逃,亦屬尋常。 到敗局已定,清廷仍懵然不覺敵手已成功破解密碼,妄圖於尊俎間討價還價,減少賠款,其境況有若甕中之鼈。 毫不誇張地說,這場對日之戰,中國真是一敗塗地。

日本列島,孤懸海外,資源匱乏,此乃宿命。要改變現狀,惟一出路只能透過征服與殖民,掠奪所需。 1876年日本憑炮艦外交逼迫 朝鮮李朝簽訂《江華條約》,是近代日本以優越立場與外國訂定的首份不平等條約。 此後,日本商人利用免除關稅特權,向朝鮮出口英製棉織品,同時以極廉價格大量收購當地的大米。這種強暴的商業活動,固然引來朝鮮人的不滿,而且很快就觸碰到該國的核心形勢— 朝鮮乃清朝屬國— 此一政治現實。

要將朝鮮轉變為「自由之邦」,日本曾企圖藉1882年的「壬午兵變」和1884年的「甲申政變」,建立一個親日的政權,但均無功而還。

明治政府估計,若此刻對清宣戰,勝算缺缺。以 伊藤博文為首的日本內閣決意伺機而動,在1885年4月先行與清政府簽訂《天津條約》,規定兩國自朝鮮撤兵,今後派兵時必須事先向對方通報。 《天津條約》的簽訂,表面上緩和了中日圍繞朝鮮問題的劍拔弩張。 實際上,日本軍部製作了《清國征討策案》,奮發整軍經武,靜待開戰時機。

與此同時,世界形勢在19世紀80年代亦發生巨變。 德國和美國等新興資本主義國家,憑著重工業發展和金融資本集中等經濟成果,瓦解了世紀初英國唯我獨尊的國際格局。 世界正步入列強割據,瓜分殖民地的「帝國主義時代」。***

傳統的殖民霸主英國,首先要應對沙俄的崛起。 角力舞臺由阿富汗波及東亞。 90年代伊始,沙俄獲得法國的資本援助,建設西伯利亞鐵路。怎樣確保自身在東亞地區的利益,成為倫敦的重大課題。 恰在此節骨眼上,朝鮮 東學黨於1894年起事,日本人逮住此千載良機,在沒有半點朕兆的情況下挑起了甲午戰爭。 陸奧宗光在他的回憶錄《蹇蹇錄》中美其名曰:「日本政府在外交上雖然常立於被動的地位,但一旦有事時在軍事上便要制敵機先。」***

而事實是,當李朝在6月1日決意向清朝借兵平亂,日本駐朝鮮代理公使 杉村濬同日即令書記生代他拜訪清廷 “駐朝鮮總理交涉通商事宜” 袁世凱,詢問中國何不代為戡亂,日方將樂觀其成,別無他意。 這一招請君入甕果然奏效,袁世凱信之不疑,即電稟直隸總督兼北洋大臣李鴻章。

6月6日,李鴻章請準派北洋數營兵馬開拔東行。早於清廷決定借兵前四天,即6月2日,日本內閣已通過出兵朝鮮。 料事不明的清政府,至此完全墜入日人彀中,一步步按照對方的藍圖,踏向戰爭邊緣。

日軍470名先遣部隊在6月10日進入漢城,不單李朝政府大吃一驚,沙俄與英國亦隨即要求外務省作出解釋。 成竹在胸的陸奧對沙俄施用穩字訣,對英國則全力拉攏到自己一邊。

沙俄決誌擴張遠東的政策,日本知之甚詳,料想雙方將來會為爭奪地區的利益而起衝突。惟事分輕重緩急,日本在開戰前最緊要的是,必先力爭穩住這名怨鄰,不容其從中作梗。 陸奧信誓旦旦保證,日本派兵純為保護僑民和使館,當然亦有「監視中國行動之意」。

然而民亂平定後,日本仍遲遲未有撤兵跡象,於是沙俄再「忠告」明治政府,小心要付上嚴重責任。陸奧這個時候祭出王牌:「日本毫無奪取朝鮮內政的意圖,其目的係在真正保衛朝鮮實際脫離中國而獨立。」 對於早已有意染指朝鮮的沙俄而言,倘能借日本之手拆去中國「宗主國」這道障礙,如此大的餌誘,又焉能不怦然心動呢?

英國是遠東勢力最大的殖民者,致力維護及擴大區域既得利益和優勢地位,是其當然的外交方針。 對於沙俄南擴的野心,英國不會視若無睹,給予對方任何縫隙。 中日因朝鮮亂局陷於對峙,戰爭大有一觸即發之勢。為了防範遠東地區的衝突,造就沙俄坐享漁人之利,英國曾主動出面調解。

開戰前,日本很畏懼列強的介入。不過,對於英國的想法和憂慮,陸奧其實掌握得相當清楚。他先透過不同的渠道,散播中方會一心一意求助於沙俄的謠言,以增加英國對清廷的戒懼和疑心。 接下來,陸奧授意駐英德公使 青木周藏到英國外交部遊說,建議英日應當合力阻止俄國人南下。 隨後,青木更向英國外交部呈遞了一份長篇備忘錄,闡述中國無力與沙俄抗衡。 反之,「如果日本參與保護朝鮮,問題就完全不同了……由英國人幫助建起來的日本海軍,等裝備上威力巨大的維多利亞型戰艦建成(尚在英國建造),將在太平洋上獨霸一方。」

日本人鼓其如簧之舌,使英國人相信能夠緩衝沙俄南犯的,不可能是中國這扶不起的阿鬥。 7月16日,日英簽訂《通商航海條約》,日本不再懼怕英國的介入了。

《蹇蹇錄》又提到:「德法兩國公使,起初表面上謂日清兩國之爭議早日妥議,對維護東洋和平為上策。但與我(陸奧)個人私下談時,皆謂要使清國古來之迷夢覺醒,必須有人予以痛擊。」

此時此刻,俄國終於明白中了日本緩兵之計。礙於遠東的兵力不足和外交上孤立無援,沙俄亦打消了幹預的念頭。 李鴻章的最後寄託破滅,他一直維護的政治資本—北洋艦隊,終於要迎來喪師黃海的悲慘結局。

清朝自1864年平定太平天國後銳意改革,師法泰西,推動洋務運動。 經過三十年中學西用,滿以為能擺脫羸弱,體態一新。 然而甲午之役,令這個末代王朝在毫無心理準備下,承受為一蕞爾島國所敗的巨大屈辱,與 “同光中興” 氣象比較,落差巨大。 經歷過兩次鴉片戰爭的失利,仍然能一貫地對儒教文化的優越不曾動搖過的「中華」自信,在甲午戰敗後,不得不由「古來之迷夢中覺醒」。

〈附錄〉甲午戰爭大事記

1894年2月,東學黨中堅領袖 全琫準在朝鮮 全羅道的古阜郡亮出「驅逐倭夷」、「消滅權貴(閔氏一派)」的旗號,勢力迅速發展超過萬人,更於5月底占領了全羅道首府 全州。

6月1日,閔氏政權要求袁世凱派兵平亂。

6月2日,日本內閣通過出兵朝鮮的決定,是為「六二出兵」。

6月7日,清廷根據《天津條約》向日本通報將出兵朝鮮。

6月10日,470名日本先遣部隊進入漢城,李朝政府大吃一驚,急忙於翌日與東學黨簽署《全州和約》。

6月15日,失去出兵理由的日清兩國,進行現地交涉,達成同時撤軍的協議。

6月23日,日本外相 陸奧宗光指示駐朝鮮公使 大鳥圭介「無論採取什麼手段,都要制造開戰藉口」。

7月7日,日本駐華代理公使 小村壽太郎赴總理衙門談判,商討兩國從朝鮮撤兵問題。總理各國事務大臣、慶親王 奕劻大喜過望。

7月14日,日本政府向總理衙門遞交強硬照會,指責清政府「惟主撤兵之言」,是「有意滋事」。還聲稱:「嗣後因此即有不測之變,我政府不任其責!」中日談判破裂。

7月20日,大鳥向朝鮮政府照會「亟令清軍退出境外……事關緊急,務須迅速施行」,「倘若延不示覆,本公使自有所決意行事」。

7月23日淩晨,日軍攻破王城,驅逐閔氏一派,扶植開化派 金宏集為首的親日政權。

7月25日上午,日艦 吉野、秋津洲、浪速,在豐島海面炮擊中國軍艦 濟遠、廣乙。受雇運兵的英船 高陞號,為日艦擊沈。歷時將近九個月的甲午戰爭,由此拉開序幕。

8月1日,日本發佈宣戰詔書。

9月16日,平壤陸戰,以清軍潰敗撤兵結束。

9月17日,北洋艦隊折戟黃海。

10月25日,旅順陷落,日軍屠城。***

1895年2月,3日日軍攻陷威海衛,11日水師提督 丁汝昌自殺,17日北洋艦隊投降。

4月17日,李鴻章於日本下關(馬關)春帆樓簽署《馬關條約》。

參考書籍:

《末代王朝與近代中國》作者:菊池秀明

《蹇蹇錄》(中譯書名:《甲午戰爭外交秘錄》)作者:陸奧宗光 譯者:陳鵬仁

《甲午戰爭新講》作者:戚其章

說史140916威靈頓公爵決鬥事件

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/09/16/%E8%AA%AA%E5%8F%B2140916%E5%A8%81%E9%9D%88%E9%A0%93%E5%85%AC%E7%88%B5%E6%B1%BA%E9%AC%A5%E4%BA%8B%E4%BB%B6/說史140916

威靈頓公爵決鬥事件

掌門執筆:天花亂說系列 (十二)

劇場〈威靈頓公爵決鬥事件〉

這是英國史上最高規格和最具爭議的決鬥。***

1829年某天清晨,在任首相 威靈頓公爵 偕同副手 哈定吉爵士(註:戰爭大臣,宿將,老同袍。) 和醫師(到埗之前不知情,因為協助決鬥是犯法的。)到達倫敦郊外的決鬥聖地—- 巴特西原野。

不一會,對手 溫奇爾西伯爵(上議院議員,擅長搧動性演說。) 和副手 法爾茅斯伯爵(軍人,隔晚得到溫伯爵諾絕不會出手傷害公爵,才願意參予此事。) 並轡馳馬而至。 溫伯爵高大健碩,四十上下,比公爵年輕二十年,無論聲望資歷官職均遠遠不逮,更遑論蓋世功勳了。

兩位當事人表情嚴肅,沈默不語,副手們則熱烈交談起來。(決鬥規則:當事人刻正“翻面”,因而不便交談。 副手作為代表,職能有如律師和見証人,有義務清楚溝通一切。 所以副手必須是位“紳士”,並深得事主之信任。協助決鬥即屬犯法;如有不測,又得善後處理,所以,非有重大交情是不會充當副手的。)

一番擾攘之後,哈爵士為公爵選定位置,向前走了十二步,指定溫伯爵就位。(規定距離為12至15碼。) 雙方站定,各自由副手遞上手槍。哈爵士後退幾步,以堅定的語氣叫道:“兩位準備好了嗎?”….. “開火。”

公爵舉槍,察覺對手毫無動靜,稍作遲疑,然後開了槍…. 伯爵毫髮無損。 (事後沒有人指明公爵有否瞄準,不過,他出了名槍法奇差。) 接著伯爵從容不迫地把槍高舉過頭,朝天空開火。***

公爵不動如山,兩位伯爵立即走向公証人哈爵士。 副手法伯爵說:“溫大人在經歷公爵的槍火之後,立場有了改變,願意按公爵之意作出補償。”*** 哈爵士道:“公爵只需誠意的道歉。” 法伯爵說:“溫大人向公爵作出全無保留、字字真誠的道歉。” 禮成,決鬥結束。

一切搞定,公爵這才施施然過來,向兩位伯爵行禮。 法伯爵連忙回禮,諸多解釋:“我一早都話佢唔啱架喇, 我…..” 公爵揮手打斷他:“此乃先生之事,與我無關。”,用兩根手指壓一下帽簷:“後會有期。” 言畢上馬,揚長而去。 一字記之曰:Cool!

時人的sense〈天下議論紛紛〉

這是一場典型的、高度儀式化的、毫無瑕疵的、皆大歡喜的“決鬥”!對於這場決鬥的技術流程,雙方表現出100%彬彬君子,舉國上下都滿意極了!(包括國王喬治三世,雖然明知決鬥違反了他頒布的禁令。)

士大夫之間熱烈爭論的是:公爵身為首相,一身繫天下安危,應該 (或者值得)提出決鬥挑戰嗎?***

公爵素非意氣用事之人,從來未曾,後來也沒有與人決鬥過。

雙方並無宿怨,此事的始未相當簡單:

其時 (信奉國教的)公爵正在上議院策動「舊教解放法案 Catholic Relief Act」,容許信奉舊教的愛爾蘭議員進入議會,以避免國家入內戰。*** 熱中主張維持壓制舊教的溫伯爵於是在國會內外大放厥詞,攻訐和誣指公爵別有用心,偽善,叛教…..

他的指控是完全不成立的,只是一種政壇上尋常的搧動性發言,沒有人將之當真。

輿論的共識是:(a)既然錯在對方,公爵沒有名譽陰影,用不著提出挑戰以自証清白。*** (b)一位曾與拿破崙在戰場上交鋒決勝的名將,他的勇氣和榮譽感還用得著以小家子器的“決鬥”來檢証嗎?****

但是就算有此共識,輿論仍分為贊成和非議兩派。

一般贊成派的觀點是:既然溫某此舉確實有損公爵的聲譽,作為貴族,提出挑戰乃是義不容辭。此為單純的「遵從習俗」說法,榮譽的重量理應壓倒一切。***

此說膚淺!公爵的狀況非比尋常,除了前述(a)(b)之外,還有

(c) 此舉可能製造出前所未有的憲政危機。

若然他一時失手(或者得手)殺了對手,將會被起訴殺人罪,被迫辭職,到上議院應審。以他的身份地位,不可能按一般做法出國暫避鋒頭(ie著草)。如此,國家的政局和國王的處境堪虞!另者,若然他不幸被殺,則「舊教解放法案」缺少泰山北鬥的支撐,極有可能不獲通過,如此,國家將陷入內戰!

作為大臣,治國的榮譽更甚於修身。退一百步,他也應該等待法案事了,甚或卸任首相之後,才提出挑戰。***

哈定吉爵士是鐵桿贊成派,他的另類說法才算利害:“公爵此舉實是出於謙遜,令人萬分佩服!” 公爵的出發點竟然是 “紆尊降貴”“愛護後晉”! 哈爵士進一步表明對決鬥習俗的厭惡, 嚴詞譴責溫伯爵迫使公爵決鬥是沽名釣譽, 實屬可鄙.

根據作者的分析,此說未為無理。 「決鬥」習俗的出發點不是殺死對手,正正相反,是出於尊重對手!***** 尊重有兩種:“敬佩”是尊重對方的水平(例如尊重李小龍。);“認同”是尊重對方的身份。 (例如尊重警察和教師。) 公爵紆尊與後輩決鬥,只是出於對其貴族身份的認同。 (所以完事後根本懶得和他交談。)這是何等心胸廣闊;至於生死,非所計也。

然而真正利害的sense 卻是公爵本人不經意地洩露出來的:

決鬥瞬間沸騰了倫敦城,數日之內傳遍全國,公爵本來低迷的民望為之急升!不久,國會順利通過了棘手的法案,公爵真正的勝利原來不在巴特西原野。***

公爵在寫給 白金漢公爵的信中道: “(溫伯爵文章見報之時) 我立即覺知它帶給我的益處.”….. “承受許久的誹謗陰霾一掃而空….. 我的作為符合當前社會的想法, 我很滿意.” 公爵夫人也對兒子說:“誹謗辱駡你父親的社會大眾, 如今又都為他喝采了.”

決鬥是布局,借力打力,把溫伯爵的力量返諸其身,這才是 “別有用心” 。

我這樣想: 溫伯爵 會/敢 開槍嗎? 他已 “出了位, 攞足釆”, 有動機殺公爵嗎?殺了公爵, 後面必有一百幾十人排隊找他決鬥, 著草都唔掂, 吃得消嗎?

這些, 難道公爵想不到嗎?

以上資料出自

《榮譽法則The Honour Code》(2010) K A Appiah

說史140918最寒冷的冬天(四十一)麥吉與費里曼

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/09/18/%E8%AA%AA%E5%8F%B2140918%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%E5%9B%9B%E5%8D%81%E4%B8%80%E9%BA%A5%E5%90%89%E8%88%87%E8%B2%BB%E9%87%8C%E6%9B%BC/說史140909

最寒冷的冬天(四十一)麥吉 與 費里曼

蕭律師執筆

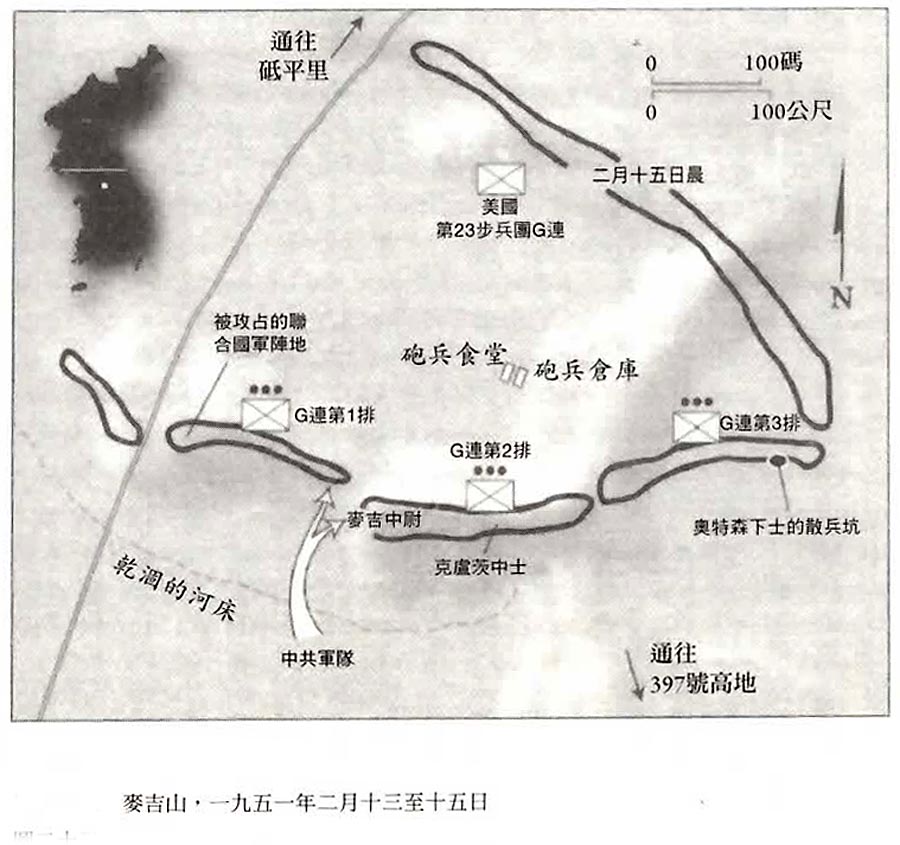

麥吉Paul Megee中尉參加了第二十三團在「雙聯隧道」營救山脊上法國營的一役。 韓戰爆發時,麥吉還在美國就讀候補軍官學校。他等不及完成學業,就申請到韓國作戰。 他和哥哥 湯姆的感情甚篤,而兄長所在的第七師當時正被圍困在長津湖。 由於前線急需排級指揮官,他被分配到第二師。 之後他設法混進了第二十三團,因為該團與湯姆的第二師第十七團最接近,而且同屬第十軍。 他請求擔任G連的步兵排排長,因為這個排的陣地最接近兄長的團。最終,他當上了第三排的排長,負責防禦砥平里約五百碼長的一段陣地。

麥吉在陣地裡等待。 他知道中國人即將進攻;他也聽到傳言,任何部隊不得撤離砥平里,要堅守陣地,作戰到底。

G連的陣地很不理想,比其他防禦陣地突出很多,而且地勢更低,正對著397號高地,中國人就在這座山上。 397號高地實際上延伸出一座山脊,就像一隻手指,直插到G連的陣地,把陣地和這座山連在一起,中國人可以直接從山頂衝進來。 在等待開戰的那段時間裡,麥吉根本沒想到,戰役中最激烈的場景就出現在他鎮守的地段。 他也沒想到,營長在戰後的報告中竟然把防禦圈的這部分稱為「麥吉山」。

麥吉領導的第三排共有四十六人,乃是精兵。 他檢查過四個散兵坑,非常滿意,有四呎寬、六呎長、約六尺深,而且還挖出一個射擊臺。 令他遺憾的是,整座山很禿,沒有任何樹木和殘枝,因此無法進行偽裝,遮蔽散兵坑。 如此一來,敵方可能會直接把手榴彈扔進坑。 更糟的是,儘管其他同團陣地的防禦圈已設置了鐵絲網,但G連的陣地卻沒有。 當時,無論是防空力量還是鐵絲網,只要用得著的都全都優先補給原州守軍。

果然,十三日晚上十時,軍號響起,中國軍隊首先進攻。 他們開始迫近,一浪接一浪。 最初只是很小的波浪,隨後越來越大。 第一輪進攻可能只是一個班,隨後就變成一個連。很明顯,他們為了找出每一個美軍陣地,不惜任何代價,即使是犧牲生命。 麥吉為了節省彈藥,命令手下不要聽到聲音就開火,必須看到敵人才能開火。 清晨,陣地周圍遍地堆積著中國士兵的屍體,可是無人能突破美軍陣地。 麥吉未損一兵一卒。

然而,中國軍隊在他的陣地中央找到一個盲點。 那是一段乾涸的河床,大約有四呎深,就像一個巨大的溝渠,由397號高地延伸出來,而且恰好到達G連的陣地上方,為中國人的攻勢提供了絕佳的火力掩護。 十四日的黎明漸漸來臨,麥吉註意到一些中國士兵正接近河床入口,於是命令用火箭彈朝那裡射擊。 火箭彈擊中了一棵樹,藉著炮彈爆炸的火光,他看到大約四十個中國士兵從掩護樹叢中站起來往回跑。 美國人用機關槍掃射他們,擊中了大多數敵兵。

費里曼Paul Freeman認為第一天晚上之戰還算順利,所有陣地都沒有淪陷,人員傷亡也少得出奇。 他最擔心的是彈藥補給。敵方的兵力太強大了,不管他手下有多少人似乎都難以抗衡。 空軍一直試圖多投擲炸彈,可是大多數都偏離目標。聯合國軍隊的士氣還不錯— 他們似乎很渴望這場戰役,急於找到軍隅里之役復仇的機會。

費里曼整夜輾轉於各個陣地之間督導下級。 如果還有什麼弱點的話,那就是南側和西南側陣地。在這裡,G連和法國營很可能成為敵人的主要攻擊目標。他告訴第二營(G連所在營)的營長,他會馬上派遣預備隊前來增援。

十四日清晨,一枚120毫米迫擊砲彈擊中第二十三團團部,情報科長身受重傷,幾小時後死亡。 費里曼和幾名軍官也受了輕傷。 一塊小彈片畫傷了費里曼的左小腿— 那時刻這根本不算受傷。他拄著拐杖,繼續視察前線沿陣地。

但 阿爾蒙德Ned Almond顯然不能忍受負傷, 並以此為藉口解除費里曼的指揮權,轉派作戰處長 切爾斯John Chiles中校取代。 一直以來,他就想讓自己的親信指揮第二十三團。 聽說阿爾蒙德以無足輕重的傷勢為藉口臨陣換將,第二十三團的高級軍官都很憤怒,部隊的緊張情緒因此漸增。 他們認為用一個陌生人替換一位備受敬重的指揮官,很可能是權力洗牌的一步棋。***

費里曼受傷的消息剛傳到師部,第二十三團的軍醫 霍爾便接到師參謀長 艾普利的電話,詢問費里曼的傷勢。 霍爾回答:「一點也不嚴重。」並繼續說:「這裡正進行一場非常艱苦的戰鬥,只有他才能把第二十三團團結起來。 士兵絕對相信費里曼能帶領大家殺出去,因為他曾成功率領大家突圍。 我相信,如果沒有他,第二十三團不會是現在這個團。 讓他離開陣地不僅毫無必要,也不是將士們想看到的事。」

霍爾馬上意識到自己說得太率直了。艾普利光火了:「你竟敢教我戰術問題!我不需要你的意見,我只想知道他的傷口到底有多深。」

然而霍爾並不這麼想,覺得自己應再放一炮。他是一名戰地醫生,參加過二戰的阿登之戰。 韓戰爆發,自動請纓入伍,加入第二師,在軍隅里遭到伏擊。他所做的一切,都出自忠誠。他認為現在要同樣忠誠,直言不諱。 再說,還有誰能比軍醫更了解一個部隊的感情? 他繼續勸說艾利普,這個團的將士比其他將士更信任自己的團長— 只有他的存在領導,才能為他們帶來力量和尊嚴。

艾利普很氣憤地掛斷電話。霍爾知道,他們肯定會想辦法撤換費里曼的職務。

費里曼得到撤他的消息後憤怒無此。這是他的戰鬥,他的團,不想離開。臨陣換將,最不可取。 他不想放棄指揮權;撤職對他來說是莫大的恥辱。 但他也知道,軍令如山,絕不可抗拒。

第二天,切爾斯乘飛機抵達砥平里的小飛機場。 飛機著陸時,中國人的迫擊砲彈正好落在跑道上,因此飛機必須馬上離開。 此時,第二十三團有兩個團長。多年後,費里曼回憶說:「我告訴切爾斯,在我離開之前,你最好找個地方躲起來,不要影響我的指揮。」於是,膽小如鼠的切爾斯躲到陣地後方,讓費里曼在十四號晚上和十五日的大半個上午,繼續執行團長的指揮權。 十五日中午,切爾斯終於正式接手第二十三團。

資料來源:

最寒冷的冬天:韓戰真相解密 The Coldest War:America and the Korean War

作者: David Halberstam

譯者: 王祖寧、劉演龍

出版者:八旗文化部落

說史140916威靈頓公爵決鬥事件

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/09/16/%E8%AA%AA%E5%8F%B2140916%E5%A8%81%E9%9D%88%E9%A0%93%E5%85%AC%E7%88%B5%E6%B1%BA%E9%AC%A5%E4%BA%8B%E4%BB%B6/說史140916

威靈頓公爵決鬥事件

掌門執筆:天花亂說系列 (十二)

劇場〈威靈頓公爵決鬥事件〉

這是英國史上最高規格和最具爭議的決鬥。***

1829年某天清晨,在任首相 威靈頓公爵 偕同副手 哈定吉爵士(註:戰爭大臣,宿將,老同袍。) 和醫師(到埗之前不知情,因為協助決鬥是犯法的。)到達倫敦郊外的決鬥聖地—- 巴特西原野。

不一會,對手 溫奇爾西伯爵(上議院議員,擅長搧動性演說。) 和副手 法爾茅斯伯爵(軍人,隔晚得到溫伯爵諾絕不會出手傷害公爵,才願意參予此事。) 並轡馳馬而至。 溫伯爵高大健碩,四十上下,比公爵年輕二十年,無論聲望資歷官職均遠遠不逮,更遑論蓋世功勳了。

兩位當事人表情嚴肅,沈默不語,副手們則熱烈交談起來。(決鬥規則:當事人刻正“翻面”,因而不便交談。 副手作為代表,職能有如律師和見証人,有義務清楚溝通一切。 所以副手必須是位“紳士”,並深得事主之信任。協助決鬥即屬犯法;如有不測,又得善後處理,所以,非有重大交情是不會充當副手的。)

一番擾攘之後,哈爵士為公爵選定位置,向前走了十二步,指定溫伯爵就位。(規定距離為12至15碼。) 雙方站定,各自由副手遞上手槍。哈爵士後退幾步,以堅定的語氣叫道:“兩位準備好了嗎?”….. “開火。”

公爵舉槍,察覺對手毫無動靜,稍作遲疑,然後開了槍…. 伯爵毫髮無損。 (事後沒有人指明公爵有否瞄準,不過,他出了名槍法奇差。) 接著伯爵從容不迫地把槍高舉過頭,朝天空開火。***

公爵不動如山,兩位伯爵立即走向公証人哈爵士。 副手法伯爵說:“溫大人在經歷公爵的槍火之後,立場有了改變,願意按公爵之意作出補償。”*** 哈爵士道:“公爵只需誠意的道歉。” 法伯爵說:“溫大人向公爵作出全無保留、字字真誠的道歉。” 禮成,決鬥結束。

一切搞定,公爵這才施施然過來,向兩位伯爵行禮。 法伯爵連忙回禮,諸多解釋:“我一早都話佢唔啱架喇, 我…..” 公爵揮手打斷他:“此乃先生之事,與我無關。”,用兩根手指壓一下帽簷:“後會有期。” 言畢上馬,揚長而去。 一字記之曰:Cool!

時人的sense〈天下議論紛紛〉

這是一場典型的、高度儀式化的、毫無瑕疵的、皆大歡喜的“決鬥”!對於這場決鬥的技術流程,雙方表現出100%彬彬君子,舉國上下都滿意極了!(包括國王喬治三世,雖然明知決鬥違反了他頒布的禁令。)

士大夫之間熱烈爭論的是:公爵身為首相,一身繫天下安危,應該 (或者值得)提出決鬥挑戰嗎?***

公爵素非意氣用事之人,從來未曾,後來也沒有與人決鬥過。

雙方並無宿怨,此事的始未相當簡單:

其時 (信奉國教的)公爵正在上議院策動「舊教解放法案 Catholic Relief Act」,容許信奉舊教的愛爾蘭議員進入議會,以避免國家入內戰。*** 熱中主張維持壓制舊教的溫伯爵於是在國會內外大放厥詞,攻訐和誣指公爵別有用心,偽善,叛教…..

他的指控是完全不成立的,只是一種政壇上尋常的搧動性發言,沒有人將之當真。

輿論的共識是:(a)既然錯在對方,公爵沒有名譽陰影,用不著提出挑戰以自証清白。*** (b)一位曾與拿破崙在戰場上交鋒決勝的名將,他的勇氣和榮譽感還用得著以小家子器的“決鬥”來檢証嗎?****

但是就算有此共識,輿論仍分為贊成和非議兩派。

一般贊成派的觀點是:既然溫某此舉確實有損公爵的聲譽,作為貴族,提出挑戰乃是義不容辭。此為單純的「遵從習俗」說法,榮譽的重量理應壓倒一切。***

此說膚淺!公爵的狀況非比尋常,除了前述(a)(b)之外,還有

(c) 此舉可能製造出前所未有的憲政危機。

若然他一時失手(或者得手)殺了對手,將會被起訴殺人罪,被迫辭職,到上議院應審。以他的身份地位,不可能按一般做法出國暫避鋒頭(ie著草)。如此,國家的政局和國王的處境堪虞!另者,若然他不幸被殺,則「舊教解放法案」缺少泰山北鬥的支撐,極有可能不獲通過,如此,國家將陷入內戰!

作為大臣,治國的榮譽更甚於修身。退一百步,他也應該等待法案事了,甚或卸任首相之後,才提出挑戰。***

哈定吉爵士是鐵桿贊成派,他的另類說法才算利害:“公爵此舉實是出於謙遜,令人萬分佩服!” 公爵的出發點竟然是 “紆尊降貴”“愛護後晉”! 哈爵士進一步表明對決鬥習俗的厭惡, 嚴詞譴責溫伯爵迫使公爵決鬥是沽名釣譽, 實屬可鄙.

根據作者的分析,此說未為無理。 「決鬥」習俗的出發點不是殺死對手,正正相反,是出於尊重對手!***** 尊重有兩種:“敬佩”是尊重對方的水平(例如尊重李小龍。);“認同”是尊重對方的身份。 (例如尊重警察和教師。) 公爵紆尊與後輩決鬥,只是出於對其貴族身份的認同。 (所以完事後根本懶得和他交談。)這是何等心胸廣闊;至於生死,非所計也。

然而真正利害的sense 卻是公爵本人不經意地洩露出來的:

決鬥瞬間沸騰了倫敦城,數日之內傳遍全國,公爵本來低迷的民望為之急升!不久,國會順利通過了棘手的法案,公爵真正的勝利原來不在巴特西原野。***

公爵在寫給 白金漢公爵的信中道: “(溫伯爵文章見報之時) 我立即覺知它帶給我的益處.”….. “承受許久的誹謗陰霾一掃而空….. 我的作為符合當前社會的想法, 我很滿意.” 公爵夫人也對兒子說:“誹謗辱駡你父親的社會大眾, 如今又都為他喝采了.”

決鬥是布局,借力打力,把溫伯爵的力量返諸其身,這才是 “別有用心” 。

我這樣想: 溫伯爵 會/敢 開槍嗎? 他已 “出了位, 攞足釆”, 有動機殺公爵嗎?殺了公爵, 後面必有一百幾十人排隊找他決鬥, 著草都唔掂, 吃得消嗎?

這些, 難道公爵想不到嗎?

以上資料出自

《榮譽法則The Honour Code》(2010) K A Appiah

說史140918最寒冷的冬天(四十一)麥吉與費里曼

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/09/18/%E8%AA%AA%E5%8F%B2140918%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%E5%9B%9B%E5%8D%81%E4%B8%80%E9%BA%A5%E5%90%89%E8%88%87%E8%B2%BB%E9%87%8C%E6%9B%BC/說史140909

最寒冷的冬天(四十一)麥吉 與 費里曼

蕭律師執筆

麥吉Paul Megee中尉參加了第二十三團在「雙聯隧道」營救山脊上法國營的一役。 韓戰爆發時,麥吉還在美國就讀候補軍官學校。他等不及完成學業,就申請到韓國作戰。 他和哥哥 湯姆的感情甚篤,而兄長所在的第七師當時正被圍困在長津湖。 由於前線急需排級指揮官,他被分配到第二師。 之後他設法混進了第二十三團,因為該團與湯姆的第二師第十七團最接近,而且同屬第十軍。 他請求擔任G連的步兵排排長,因為這個排的陣地最接近兄長的團。最終,他當上了第三排的排長,負責防禦砥平里約五百碼長的一段陣地。

麥吉在陣地裡等待。 他知道中國人即將進攻;他也聽到傳言,任何部隊不得撤離砥平里,要堅守陣地,作戰到底。

G連的陣地很不理想,比其他防禦陣地突出很多,而且地勢更低,正對著397號高地,中國人就在這座山上。 397號高地實際上延伸出一座山脊,就像一隻手指,直插到G連的陣地,把陣地和這座山連在一起,中國人可以直接從山頂衝進來。 在等待開戰的那段時間裡,麥吉根本沒想到,戰役中最激烈的場景就出現在他鎮守的地段。 他也沒想到,營長在戰後的報告中竟然把防禦圈的這部分稱為「麥吉山」。

麥吉領導的第三排共有四十六人,乃是精兵。 他檢查過四個散兵坑,非常滿意,有四呎寬、六呎長、約六尺深,而且還挖出一個射擊臺。 令他遺憾的是,整座山很禿,沒有任何樹木和殘枝,因此無法進行偽裝,遮蔽散兵坑。 如此一來,敵方可能會直接把手榴彈扔進坑。 更糟的是,儘管其他同團陣地的防禦圈已設置了鐵絲網,但G連的陣地卻沒有。 當時,無論是防空力量還是鐵絲網,只要用得著的都全都優先補給原州守軍。

果然,十三日晚上十時,軍號響起,中國軍隊首先進攻。 他們開始迫近,一浪接一浪。 最初只是很小的波浪,隨後越來越大。 第一輪進攻可能只是一個班,隨後就變成一個連。很明顯,他們為了找出每一個美軍陣地,不惜任何代價,即使是犧牲生命。 麥吉為了節省彈藥,命令手下不要聽到聲音就開火,必須看到敵人才能開火。 清晨,陣地周圍遍地堆積著中國士兵的屍體,可是無人能突破美軍陣地。 麥吉未損一兵一卒。

然而,中國軍隊在他的陣地中央找到一個盲點。 那是一段乾涸的河床,大約有四呎深,就像一個巨大的溝渠,由397號高地延伸出來,而且恰好到達G連的陣地上方,為中國人的攻勢提供了絕佳的火力掩護。 十四日的黎明漸漸來臨,麥吉註意到一些中國士兵正接近河床入口,於是命令用火箭彈朝那裡射擊。 火箭彈擊中了一棵樹,藉著炮彈爆炸的火光,他看到大約四十個中國士兵從掩護樹叢中站起來往回跑。 美國人用機關槍掃射他們,擊中了大多數敵兵。

費里曼Paul Freeman認為第一天晚上之戰還算順利,所有陣地都沒有淪陷,人員傷亡也少得出奇。 他最擔心的是彈藥補給。敵方的兵力太強大了,不管他手下有多少人似乎都難以抗衡。 空軍一直試圖多投擲炸彈,可是大多數都偏離目標。聯合國軍隊的士氣還不錯— 他們似乎很渴望這場戰役,急於找到軍隅里之役復仇的機會。

費里曼整夜輾轉於各個陣地之間督導下級。 如果還有什麼弱點的話,那就是南側和西南側陣地。在這裡,G連和法國營很可能成為敵人的主要攻擊目標。他告訴第二營(G連所在營)的營長,他會馬上派遣預備隊前來增援。

十四日清晨,一枚120毫米迫擊砲彈擊中第二十三團團部,情報科長身受重傷,幾小時後死亡。 費里曼和幾名軍官也受了輕傷。 一塊小彈片畫傷了費里曼的左小腿— 那時刻這根本不算受傷。他拄著拐杖,繼續視察前線沿陣地。

但阿爾蒙德Ned Almond顯然不能忍受負傷, 並以此為藉口解除費里曼的指揮權,轉派作戰處長 切爾斯John Chiles中校取代。 一直以來,他就想讓自己的親信指揮第二十三團。 聽說阿爾蒙德以無足輕重的傷勢為藉口臨陣換將,第二十三團的高級軍官都很憤怒,部隊的緊張情緒因此漸增。 他們認為用一個陌生人替換一位備受敬重的指揮官,很可能是權力洗牌的一步棋。***

費里曼受傷的消息剛傳到師部,第二十三團的軍醫霍爾便接到師參謀長艾普利的電話,詢問費里曼的傷勢。 霍爾回答:「一點也不嚴重。」並繼續說:「這裡正進行一場非常艱苦的戰鬥,只有他才能把第二十三團團結起來。 士兵絕對相信費里曼能帶領大家殺出去,因為他曾成功率領大家突圍。 我相信,如果沒有他,第二十三團不會是現在這個團。 讓他離開陣地不僅毫無必要,也不是將士們想看到的事。」霍爾馬上意識到自己說得太率直了。艾普利光火了:「你竟敢教我戰術問題!我不需要你的意見,我只想知道他的傷口到底有多深。」

然而霍爾並不這麼想,覺得自己應再放一炮。他是一名戰地醫生,參加過二戰的阿登之戰。 韓戰爆發,自動請纓入伍,加入第二師,在軍隅里遭到伏擊。他所做的一切,都出自忠誠。他認為現在要同樣忠誠,直言不諱。 再說,還有誰能比軍醫更了解一個部隊的感情? 他繼續勸說艾利普,這個團的將士比其他將士更信任自己的團長— 只有他的存在領導,才能為他們帶來力量和尊嚴。

艾利普很氣憤地掛斷電話。霍爾知道,他們肯定會想辦法撤換費里曼的職務。

費里曼得到撤他的消息後憤怒無此。這是他的戰鬥,他的團,不想離開。臨陣換將,最不可取。 他不想放棄指揮權;撤職對他來說是莫大的恥辱。 但他也知道,軍令如山,絕不可抗拒。

第二天,切爾斯乘飛機抵達砥平里的小飛機場。 飛機著陸時,中國人的迫擊砲彈正好落在跑道上,因此飛機必須馬上離開。 此時,第二十三團有兩個團長。多年後,費里曼回憶說:「我告訴切爾斯,在我離開之前,你最好找個地方躲起來,不要影響我的指揮。」於是,膽小如鼠的切爾斯躲到陣地後方,讓費里曼在十四號晚上和十五日的大半個上午,繼續執行團長的指揮權。 十五日中午,切爾斯終於正式接手第二十三團。

資料來源:

最寒冷的冬天:韓戰真相解密 The Coldest War:America and the Korean War

作者: David Halberstam

譯者: 王祖寧、劉演龍

出版者:八旗文化部落

說史140929最寒冷的冬天(四十二)柯羅姆貝茨救援隊 上

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/09/29/%E8%AA%AA%E5%8F%B2140929%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%EF%BC%88%E5%9B%9B%E5%8D%81%E4%BA%8C%EF%BC%89%E6%9F%AF%E7%BE%85%E5%A7%86%E8%B2%9D%E8%8C%A8%E6%95%91%E6%8F%B4%E9%9A%8A/說史140929

最寒冷的冬天(四十二)柯羅姆貝茨救援隊(上)

蕭律師執筆

李奇微Matt Ridgway曾向費里曼Paul Freeman承諾,如果中國人發動全面進攻,他就會派出援兵,他說到做到,準備派英國旅和 柯羅姆貝茨Marcel Crombez上校指揮的第一騎兵師第五團。 但英國旅在前往砥平里途中遭到大批中國人的阻擊,很快便被包圍,困在陣地裡寸步不前,成為另一支需要救援的部隊。於是臨近的第九軍軍長 莫爾Bryant Moore少將在十四日下午四點,命令柯羅姆貝茨立刻趕往砥平里。

不要被部隊的名稱搞亂:騎兵師不是騎馬行軍的,而是陸軍的飛行軍,是正規的步兵師。

柯羅姆貝茨上校的部隊有二十二輛坦克、三個步兵營、兩個野戰砲兵營和一個工兵連,是一支不可少覷的部隊,遇到緊急時更有空中力量支援。 但柯羅姆貝茨是個備受爭議的人物。有人認為他太過想得到一顆星(升為準將)、很少關心部下。「他很勇敢,但不專業」,一名西點軍校畢業生如是說。

柯羅姆貝茨做完出發準備已是十四日很晚的時候了。天色已黑,顯然不是行軍的理想時間,中國人很可能已經在路邊埋伏好了。 第一天夜裡,柯羅姆貝茨率眾順利抵達砥平里以南十哩的原州。 由於漢江大橋前已遭炸毀,部隊只能就地休息。工兵花了整個晚上在炸毀的大橋旁搭建了一條臨時浮橋,以恢復漢江的通行,坦克在曲水里(距砥平里約五哩)附近緩慢過江。十五日淩晨,該團重新啓程。費里曼一直透過無線電關註著柯羅姆貝茨的行程。他清楚意識到,任何救援隊都不可能在十四日抵達目的地。同時,從十四日夜裡到十五日淩晨,砥平里最激烈的交戰還在進行。由於增援部隊推進的速度遠比預計緩慢,於是費里曼請求空中火力支援,但未能如願— 因為此時空軍正忙於支援原州戰場,無暇顧及砥平里。他知道,在增援部隊抵達前,他的部隊還要再堅守一夜。

在有關韓戰的記載中,很少有那件事像 柯羅姆貝茨的砥平里救援行動一樣引人爭議。 他的確準時到達砥平里,而且是按照李奇微的指示去做。 但很多參戰人員認為,他不必那麼不惜一切代價去完成任務。 他的魯莽簡直是視手下士兵的生命如同草芥,為部下帶來大量不必要的損失。 他擅自擴大救援的範圍,對部下缺乏最起碼的關心和應有的尊重。 這不僅激怒了許多倖存者,而且很多史學家都持極為批評的態度。 他們認為柯羅姆貝茨完全可以用更少的人員傷亡換回同樣的結果。他們也對這位增援部隊指揮官的個人英雄主義提出質疑。

十五日早晨,柯羅姆貝茨的救援隊在曲水里遭到中國部隊的猛烈阻擊。他命令部下在道路兩側行進,部隊和坦克的前進速度明顯減慢。 中午,他收到第二十三團(已改由 切爾John Chiles指揮)發來的訊息:「盡速抵達,無論如何都要抵達。」

他的上司從一開始就反覆強調這次增援的重要性。 第九軍軍長 莫爾將軍親自下令,要柯羅姆貝茨必須在傍晚之前抵達砥平里;脾氣暴燥的 帕爾默Charles Palmer將軍和受困部隊所在師的師長也對他殷殷叮囑。 這三個人幾乎是在懇求他盡快出發、盡快到達。 帕爾默將軍甚至乘搭直升機親自約見柯羅姆貝茨,檢查部隊行進情況。 之後,他們再一起乘搭直升機,檢查這個地區的情況。他們看到所有的道路都暢通無阻,但山上到處都是中國人。 堅守砥平里是李奇微的決定,因為這對他的整體戰略至為重要。 因此,柯羅姆貝茨壓力極大,必須突破阻礙,盡快趕到砥平里。每個人都承受著巨大的壓力。

從戰鬥開始的那一刻起,李奇微就認為,整場戰爭的趨勢端視乎這場戰爭的結果—- 美軍和聯合國軍隊越早顯示出壓制中國軍隊人數優勢的能力,就會越早迎來其他戰鬥的勝利。 當前最關鍵的並不是某個具體地區,而是全軍的心態。 如果費里曼和切爾斯能守住砥平里,那麼這將成為一個標誌,可以告訴每個作戰人員:這場戰爭的新階段來臨了,還能以此重拾軍隅里一役所喪失的心理優勢。

在隨後的幾個月裡,李奇微決定重整部署,改善作戰條件—- 為官兵提供更可口的食品、更暖的衣服、更好的武器、更出色的指揮官;同時,他決定進一步加強火砲和空擊的力度,將中國士兵的生命陷於危難之中。 但當前最重要、也最迫切的任務,就是改變部隊的思維模式。

資料來源:

最寒冷的冬天:韓戰真相解密 The Coldest War:America and the Korean War

作者: David Halberstam

譯者: 王祖寧、劉演龍

出版者:八旗文化部落

說史141009 最寒冷的冬天(四十三)柯羅姆貝茨救援隊 下

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/10/09/%E8%AA%AA%E5%8F%B2141007-%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%EF%BC%88%E5%9B%9B%E5%8D%81%E4%B8%89%EF%BC%89%E6%9F%AF%E7%BE%85%E5%A7%86%E8%B2%9D%E8%8C%A8%E6%95%91%E6%8F%B4%E9%9A%8A/說史141009

最寒冷的冬天(四十三)柯羅姆貝茨救援隊(下)

蕭律師執筆

在前往砥平里的路上,柯羅姆貝茨Marcel Crombez致電 切爾斯John Chiles說,他無法率領全部人員、卡車和急救物資及時抵達。 切爾斯回答:「來吧,沒有車隊都行。」 於是柯羅姆貝茨做出了一個驚人的決定、一個讓他後來備受批評的決定,他把前往砥平里的增援變成一場裝甲突襲。

柯羅姆貝茨把非裝甲部隊剔除,把三個營縮編為一支規模更小的隊伍。 他只帶了坦克和工兵—- 他需要工兵協助清除地雷。 此外,他還要求一個連的步兵扔掉全部負重,站在坦克上,擺出一副置生死於不顧的戰鬥姿態—- 讓其他官兵乃至後來的歷史學家備感困惑的,正是這個讓步兵站在坦克砲塔上的決定。

他讓L連登上坦克車— 該連共有160人,連長是 巴萊特John Barrett上尉。 聽到這個決定後,擔任此次增援部隊步兵營營長的 特雷西Edgar Treacy中校非常震驚,因為這違反了陸軍作戰的基本原則—- 如果中國人持續朝車隊開火,那麼坦克塔上的步兵只有蹲坐下來才有可能避開對方的機槍和迫擊砲射擊。

無論是特雷西還是巴萊特都反對這項命令。 他們認為那樣做,傷亡將極為慘重。不僅坐在坦克上的士兵極易被敵人擊中,而且一旦坦克砲臺的溫度升高,很可能就會點燃士兵的衣服;此外,炮塔旋轉也會把人撞下。 多數史學家認為,應該讓坦克在前面開路,步兵和工兵坐在後面的車裡。 這樣,他們在適當時候可以加大油門,快速衝過封鎖線。 退一步講,即使步兵下車,他們的指揮官還可以和坦克部隊指揮官保持聯絡;坦克車在護送其他車輛衝出重圍後,還可以回頭掩護步兵。

柯羅姆貝茨和特雷西之間由來已久的恩怨,讓這次衝突異常尖銳,也導致隨後發生的事備受指責,甚至引發眾怒。 二人的恩怨,說來話長,不在這裡細表。 總之,兩人同樣畢業於西點軍校。柯羅姆貝茨比特雷西早十年畢業,但二人職位相同。 前者是「老餅」,後者是年輕人,與軍裡的各級軍官關係良好。 特雷西憑藉個人魅力和上司的賞識而平步青雲。

現在,在通往砥平里的路上,特雷西發現自己深陷險境,懇求一直與他為敵的上司不要讓自己的部下站在坦克上當肉靶子。 他的抗議毫無作用,柯羅姆貝茨只做了一點讓步:如果中國人的火力太猛,他可以停下坦克,讓塔上步兵跳下。 然後,他會用坦克的強大火力壓制敵人;在繼續前進之前,他會發出信號,讓步兵再爬上坦克。 特雷西希望和自己的士兵在一起,他不想讓手下去做他們不願意做的事。 柯羅姆貝茨拒絕,命令特雷西指揮其餘部隊。於是L連160名戰士爬上了坦克。

最後,增援縱隊出發了,每輛坦克之間保持五十碼左右的間距,依次出發,成一線前進。 柯羅姆貝茨坐在第五輛坦克裡,關上艙蓋。 工兵坐在前面四輛坦克上,L連的步兵坐在其他坦克上,每輛坐十個人。 特雷西帶一輛卡車在最後,用來載搭傷患。

途中,坦克車隊第一次停下,全體步兵都跳下砲塔,作戰開始進行得還算順利,雙方的交火並不是很激烈。 柯羅姆貝茨開始洋洋得意,他指揮的坦克打完幾砲後沒有向步兵發出任何信號便開始繼續前進,大約三十名士兵,其中包括一些傷者,被拋在後面。

坦克發動了,差點被扔下的連長 巴萊特蹲在砲塔上,大聲向其他人喊話:「待在路邊,別動!我們會回救你們。」 這是特雷西最擔心的事,因為中國人的火力越來越猛烈。 隨後,局面變得越來越糟。 離開 曲古里一哩左右,敵人的火力更加猛烈。 他們占據道路兩側的山脊,居高臨下朝他們開火。有些步兵跳下坦克,跑到坦克兩側五十碼開外。 然而坦克突然毫無預警再度向前開去。 這次被丟下的傷患包括 特雷西上校和中士埃弗雷斯特。 埃弗雷傷勢嚴重,子彈打中他的膝蓋。很快,中國士兵追上來,俘虜了他們七人。

對那些毫無掩護的步兵來說,這場規模不大的作戰稱不上災難。 但坦克每次停下來向敵人開砲後,都會扔下更多的步兵。 在匆忙趕往砥平里的路上,到底有多少步兵脫隊,始終是未解之謎— 至少有七十人,甚或一百人。

當中國人俘虜他們後,埃弗雷斯特因傷勢嚴重而無法行走。 特雷西背著他走了幾哩。 中國人嫌埃弗雷斯特拖延了他們行軍速度,乾脆丟他在路上。 埃弗雷斯特一路連滾帶爬回到營地。 特雷西被帶到北韓戰俘營,被囚三個月後死於營中。 據戰俘報告,特雷西的健康情況不斷惡化,卻還經常把少得可憐的食物分給其他人。 有戰友為他申請『國會榮譽勳章』,但被柯羅姆貝茨否決了。 柯羅姆貝茨還在特雷西的檔案裡塞進一個批註,說特雷西違抗上級命令!

資料來源: 最寒冷的冬天:韓戰真相解密 The Coldest War:America and the Korean War 作者: David Halberstam 譯者: 王祖寧、劉演龍 出版者:八旗文化部落

說史141015決鬥習俗的興衰

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/10/15/%e8%aa%aa%e5%8f%b2141015%e6%b1%ba%e9%ac%a5%e7%bf%92%e4%bf%97%e7%9a%84%e8%88%88%e8%a1%b0/說史141015

決鬥習俗的興衰

掌門執筆:天花亂說系列 (十三)

歷史〈決鬥習俗的興衰〉

孟德斯鳩 在《論法的精神》中指出: 貴族社會的意識形態是「榮譽」.

職業官僚階層(ie文士) 興起之前, 普世的貴族都是武士. 武士的天職是戰爭, 戰爭不是任意的殺戮行為, 而是深具規範的社會行為. 戰爭規範背後的倫理和價值觀便是「榮譽法則」.*****

宏觀的戰爭習俗指導著國際間的戰爭行為. 如古代 宋襄公的 “不鼓不成列” “不擒二毛”; 現代的 “日內瓦公約”, 不宣而戰和虐待戰俘為世所不容.

微觀的「榮譽法則」則指導著武士的日常行為, “重言諾, 輕生死” 中外一同. 對貴族來說,榮譽的代價經常是生命!

近代決鬥的前身是封建時代的「司法決鬥」: 騎士在取得上級領主的許可下, 以武器交鋒, 解決法律糾紛.***

近代「決鬥」始於十六世紀的意大利, 羅蜜歐就是在決鬥中殺了茱麗葉家族一名成員, 因而釀成愛情悲劇. 決鬥有如傳染病, 瘋魔了整個西歐, 貴族沈迷決鬥,平民沈迷於傳播決鬥故事. 無論貴賤,人們早上見面例必交換當天的決鬥新聞.

法國是封建主義最發達的國家, 貴族也最熱衷決鬥, 據說路易十二朝(1498-1515) 因此而死者八千餘人. 其時, 封建主義已日薄西山, 決鬥和刺槍比賽一樣, 迴光反照著武士精神的最後面容…..

1777年《愛爾蘭決鬥法則》成為法律條文, 包含數十條細則, 對決鬥進行了十分精緻的梳理. 法規化表明社會對決鬥需求龐大, 因而以法律控制的方式將成本降至最低.****

無論怎樣規範, 決鬥作為解決社會衝突的方式始終代價過高. 尤其在首都, 政治和社交生活頻繁, 磨擦易生, 決鬥無日無之. 貴族人口遭到消耗, 有損國力, 為朝廷與國王所深惡痛絕.

英王 詹姆士一世(1603-1625年在位)發布決鬥禁令, 當事人、傳訊者、副手和批準決鬥者一併有罪. 1627年,法王路易十三朝權相 紅衣主教 黎塞留Cardinal Richelieu 以犯禁罪名處決了某位伯爵, 此人是超級決鬥迷, 參與紀錄不下二十次.

早於十六世紀末 培根F. Bacan就曾預言:“我認為大人將放棄決鬥, 因為販夫走卒已開始這樣做了.”*** 但是決鬥仍歷久不衰, 十八世紀才達到頂峰.

十九世紀典範陡然轉移, 社會視決鬥為不當行為,***** 理由不過是 “應該珍惜人命”. 事緣工業革命竟功, 社會結構轉型, 貴族階層屍居餘氣,風華不再.

從1851年英國 “賽馬決鬥” 事件可以看出古典風氣已然掃地. 兩名高級貴族對一匹名駒的主權起了爭執,相約決鬥, 而馬主堅持日期要訂在收取比賽獎金之後. 此事舉國傳為笑柄. 1852年紀錄得英國最後一場決鬥, 因找不到交通工具, 雙方被迫共乘一輛計程車前赴決鬥場地.

Sense〈不合情理的習俗為何長期存在?為何瞬間消亡?〉

愛爾蘭 “決鬥合法化”的做法實屬僅見, 決鬥並不符合各個社會階層的實質利益. 當事人性命堪虞(註:尤其是發明了刺針式短劍之後, 死亡率大為提高.), 國家耗損實力, 社會秩序零亂…..

教會自始至終反對決鬥, 宣揚武士應該為護教而犧牲, 這才可以直上天堂; 私鬥而死是要下地獄的, 私鬥而殺了基督徒更要下十八層地獄. 1563年教皇在 特倫托大公會議首次正式譴責決鬥, 理由是“不可試探主你的神.” (註:決鬥背後的理念不是 “技高者贏”, 而是 “勝負在天”.)

那麼決鬥習俗為何能夠長期存在?

答案是:在漫長的歷史進程中, 貴族階級愈是沒落, 愈要以儀式化行為爭取自我認同.**** 決鬥是武士的專利, 以生命為賭註, 充滿傳奇和浪漫色彩….. 其他階級只能從旁羨慕, 沒能力也沒膽色參與!

貴族相互決鬥, 不是互相憎恨, 而是惺惺相識, 就像《威靈頓公爵決鬥事件》記載那樣. 他們結成緊密團體, 相互認同, 那怕是天南地北, 素未謀面, 甚至互為敵國!就像中國士大夫吟詩贈答一樣. ( 編按:請讀附錄石達開贈曾國藩詩.)

然則決鬥習俗又為何瞬間消亡?答案是:整個貴族階級崩塌, 喪失社會地位, 被稀釋, 不為其他階級所重視….. 那也就沒有必要付出高代價爭取自我認同了.***

研究決鬥史家 Kiernan認為貴族喪失核心領導地位, 商人和官僚接掌大權, 是決鬥沒落的直接原因. 商人重利,官僚重秩序, 兩者都極之厭惡決鬥.*****

“珍惜性命”是重利的中產階級價值觀, “守法”是職業官僚的價值觀; 不是戰爭貴族的價值觀. 貴族的價值觀是榮譽、浪漫和激情.

類同的重大典範轉移在近代屢有發生, 作者舉出的另外兩個事例是大西洋黑奴貿易和美國種族歧視. 這裡只介紹後者.

1864年美國內戰結束, 南方七郡改易州憲,廢止蓄奴。 如若認為種族歧視情況就此逐步改善, 那就大錯特錯,實情是南方社會更形保守,3K黨勢力膨脹,政治上則大力推動種族隔離政策。*** 要到百年之後,1968年蒙哥馬利市牧師 馬丁路德金殉道,方始黑白融和,國家大同。

戰後種族歧視頑固的原因是南方依舊是農業莊園制經濟格局, 黑人只不過由奴隸變成佃工, 兩族群的社會關係沒有結構變化. 到了馬丁路德金之時, 農業工業化大成, 更重要的是大學教育普及, 只需一代人, 意識形態便翻天覆地, 無復舊觀.

以上資料出自

《榮譽法則The Honour Code》(2010) K A Appiah

附錄:石達開贈 曾國藩詩

揚鞭慷慨蒞中原,不為仇讎不為恩,只覺蒼天殊瞶瞶,欲憑赤手拯元元,*****

十年攬轡悲羸馬,萬衆梯山似病猿,我誌未酬人已苦,東南到處有啼痕。

石曾以性命相搏, 最後曾把石淩遲處死. 然而「我誌未酬人已苦,欲憑赤手拯元元. 」卻是兩人價值觀滙通之處, 想曾氏也應為此詩掩卷歎息.

說史141021最寒冷的冬天(四十四) 魂斷麥吉山

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/10/21/%E8%AA%AA%E5%8F%B2141021%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%E5%9B%9B%E5%8D%81%E5%9B%9B-%E9%AD%82%E6%96%B7%E9%BA%A5%E5%90%89%E5%B1%B1/相看白刃血紛紛 死節從來豈顧勳

說史141021

最寒冷的冬天(四十四)魂斷麥吉山

蕭律師執筆

再回頭來看 砥平里南側的防禦圈。 第一排在 麥吉Megee領導下,第二晚作戰異常艱苦。 中國人約一個團的兵力沿著那條伸向美軍陣地的通道,朝著G連的陣地猛攻,令人膽寒的軍號再度吹響。 他們很快就佔領了兩個在麥吉右側,臨近第一排的散兵坑,以機槍朝向第一排射擊。 這股火力正好從中切斷了麥吉的陣地。

中國戰士手持前端綁著炸藥包的木棍,匍匐前進。 第一個人被打倒後,馬上又有第二個人接上,繼續迫近,直衝到美軍陣地散兵坑的上方引爆炸藥,勇敢得令人敬佩。 麥吉和他的部下一直在開火,打死了一個又一個爆破兵。 然而,麥吉的防線越來越脆弱。

守住陣地的關鍵是擺在中間位置的一挺機關槍,負責這梃機槍的是 奧特森Ottesen上士及其部下。 中國人要衝到他們的陣地前必須經過一座小山,而這座小山恰好在這梃機槍的射程之內,發揮了巨大的壓制作用,因此中國人從一開始就盯上了這梃機槍。 夜裡,中國人打死了機槍手,奧特森自己拿起了機關槍。只要他還能開火,麥吉的陣地就有保障。 中國人像潮水般,一波接一波地向他的陣地衝鋒。 奧特森一點也不驚慌。他知道自己已成了敵人的目標。他一直在開火,每次打出幾發子彈都會有中國人倒下。 毫無疑問,他和麥吉一樣相信自己必死於此。

淩晨二時,中國人一個手榴彈扔進奧特森的散兵坑,機槍停火,中國人攻佔了他所在的散兵坑。(戰後人們沒有找到他的屍體,把他當作失蹤人員。)麥吉的左翼門戶洞開,中國人從這個方向朝他衝過來。 麥吉命令班長 貝內特下士率部眾奪回奧特森的陣地。貝內特很快就中彈,他的部下還在繼續挖臨時戰壕,以堵住奧特森陣地失守所形成的缺口。

現在麥吉的整個陣地岌岌可危。 這裡的防線漏洞百出,而且防守的人員極少,很多士兵受傷,彈藥也不夠,無法保持射擊頻率。 空軍用降落傘扔下了一箱又一箱彈藥。 由於防禦圈非常狹小,加上不想把彈藥箱扔到敵人的陣地,空投數量開始不斷縮減。 寒冬的地面異常堅硬,而且到處都是巖石,很多彈藥箱摔在硬地上變了形,損壞的子彈會卡著彈匣。

中國人佔領了麥吉右側的陣地,第一排已被消滅。 左翼第二排沒有通知就撤退了。 這表示麥吉的第三排現在完全暴露在敵人火力之下,被徹底包圍了。 拂曉時分,麥吉突然有一種醒覺:只要自己的第三排還有人在,他們就能為整個第二十三團的生存留下一線希望;堅守的時間越長,第二十三團倖存的希望就越大。一旦中國人突破他們的防線,占領整個陣地,就可以長驅直入,攻擊防線中的其他薄弱環節。 這個想法(他的上司也表同意)不僅有賴於他對火力密集程度的觀察及從其他陣地傳來的消息,而且還有賴於他正確地感覺到G連是第二十三團防線中最薄弱的一環。 一旦中國人攻克他的陣地,他們就像一把尖刃,直插第二十三團的心臟。

像這樣的作戰,即使是小部隊參戰,也不可能是靜態的。*** 「麥吉山」上展開的戰鬥就是典型的例子。 美軍每丟失一個散兵坑,馬上就變成中國人的散兵坑,就會有更多中國士兵衝上山,這又會危及其他散兵坑,美國人的防守就變得越來越吃力,中國人的進攻則越來越輕鬆。 麥吉的通訊員 因蒙Inmon認為,他從來沒有像那天晚上看到那麼多的中國士兵,即使在夜裡也看得非常清楚,因為雙方距離實在太近了。

那晚,因蒙一直拿著白朗寧自動步槍。突然,「颼」一聲,他的左眼被擊中,臉上鮮血湧出。軍醫為他簡單處理。麥吉派另一通訊員 馬丁Martin去告訴連長 希斯Hiss中尉,他們撐不住了,而且什麼都缺,尤其是人員和彈藥。 希斯馬上從砲兵部隊臨時抽調十五人,親率前往支援。 馬丁領著他們上山。 將到山頂,中國人一枚迫擊砲彈落在他們之間,一名士兵當即被炸死,還有一人受傷,餘下的繼續衝。 但當他們抵達山脊時,中國人已經占領了陣地。他們四散而逃。希斯連長憤怒地向他們大喊:「媽的!滾回山上!既然在那裡都得死,還不如死在山上!」馬丁帶了幾個人,檢起一些彈藥,回到山頂。

山上的麥吉知道一切就快完了,他一定死於斯。 但他和附近的幾名士兵還在堅持作戰。 他和 克盧茨Kluttz在同一散兵坑裡,手拿著一支白朗寧自動步槍。 克盧茨從一個傷患同胞手裡接來一梃機槍。 麥吉對克盧茨大聲喊道:「克盧茨,我們肯定沒命了。」「來吧,那我們就多找幾個墊底。」克盧茨回答。於是,他們一起開火。

二月十五日,大約淩晨三時,他們的子彈全部用完了。 麥吉和克盧茨和其他兩名士兵逃出陣地。 全排四十六人只有四人活著回來,其他人全部陣亡、受傷或失蹤。 麥吉憑著英勇作戰和出色指揮而獲授一枚「銀星勳章」。

資料來源:

資料來源:

最寒冷的冬天:韓戰真相解密 The Coldest War:America and the Korean War

作者: David Halberstam

譯者:王祖寧、劉演龍

出版者:八旗文化部落

說史141031和食趣味史:牛肉

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/10/31/%E8%AA%AA%E5%8F%B2141031%E5%92%8C%E9%A3%9F%E8%B6%A3%E5%91%B3%E5%8F%B2%EF%BC%9A%E7%89%9B%E8%82%89/說史141031

和食趣味史:牛肉

執筆人:蟬

提到日本的美食,除了壽司、懷石料理等傳統種類外,「和牛」應該是不少人心目中的佳選。 日本三大和牛:神戶牛、松阪牛和近江牛各具名聲,而且身價不菲,令不少食客為之卻步。 產牛強國如美國與澳洲等,也紛紛引入和牛種,培殖出本地和牛,試圖分一杯羹。

日本是一個魚米之國,受佛教傳入影響,天武天皇於七世紀後半頒布〈禁止殺生肉食之詔〉,禁止進食牛馬狗猴豬雞等,並大力推動以稻米為中心的飲食文化。禁令歷時一千二百年,人民深信進食獸肉是不潔且冒犯神靈的。 室町時代傳教士Jean Crasset所著的《日本西教史》中便記載,日本人除了避忌吃豬牛羊肉之外,覺得「喝牛奶有如吸食鮮血」一樣。

這種禁肉的習風延續至明治初期,政府接觸歐美使節團越加頻繁,越加發現以和食招待外國人甚為不妥。 加上體會到日本人在體能和文化上的劣等感,便想透過肉食解禁和普及西洋料理,期望拉近與歐美人的體格差距。

明治四年(1871年),天皇率先在宮中將獸肉用於禦膳,與大臣試食西洋料理,並每天喝二合牛乳,以身作則推進肉食解禁。

〈百獸屋、牛鍋店與鋤燒店〉

其實早在江戶時代,民間秘密食肉已經存在,一般稱為「藥食」:指為了養生和使病人回復體力的膳食。 用於藥食的獸類以野豬和鹿居多。 近江國(今滋賀縣),是百濟和新羅渡來人早期定居的地方,擁有飼養良牛的技術,令「近江牛」和大津牛聞名全國。 彥根藩便以味噌醃漬的 “赤班牛肉”作為養生肉,在每年最寒冷的時候獻給將軍與禦三家。

幕末時期居留在橫濱和神戶等地的外國人由於未能取得牛肉而覺得極之困擾,向幕府要求提供活牛,卻被幕府以〈牛肉諭書〉加以拒絕。 美國首任領事Harris由於喝不到牛乳,在用作領事館的下田玉泉寺院內養牛,遭到村民指責寺院會因此而受汙染。 外國人惟有從美國和中國進口牛隻,並在橫濱與橫須賀進行處理。到了應慶時期,改由神戶從近江和三丹輸入牛隻,因而奠定了「神戶牛」在外國人之間的評價。

幕末時期的江戶麯町,開設了不少提供肉食的食店,被稱為「百獸屋 ももんじ屋」。食店一般提供野豬、鹿、兔、貍、猴等獸肉,客人圍著鍋子將肉煮熟進食,在寒冷的冬天讓身體暖和起來。 據聞當時大名隊伍在經過百獸屋店門口時,會將轎高高舉起,以免身心受到汙染。

在解禁初期,由於種種原因,令肉食(i.e. 牛肉)仍未出現在一般民眾餐桌上面。為了讓民眾更容易接受食肉,便將和風鍋料理的材料以牛肉置換,以民眾普遍接受的方法烹調。1868年(明治元年)開業的 太田なわのれん 仍然提供這個開化時期的牛鍋味道。 隨著民眾口味而改良,牛鍋從味噌轉為醬油和砂糖,朝向適合米飯的配菜發展。

同年 堀越藤吉 獲肉食實業家 中川嘉兵衛 授權販賣牛肉,於東京開設最早的牛鍋店(牛屋)「中川屋」。 堀越曾於外國人住宅學習廚藝,熟悉獸肉的處理。他幾經辛苦才找到願意出租店面的業主,雖然開店初期便即招倈了很多客人,但都是車夫和工匠等粗鄙之人。 隨著政府實行肉食獎勵及「不食牛肉者非文明人」的想法開始流行,豎立著“政府許可”的牛鍋店日漸受到歡迎。

牛鍋似乎在1871年開始為人接受。1875年時東京有超過一百家牛鍋店,兩年後激增至558間。當時的肉店有等級之分,提供不同素質的牛肉。

牛鍋是以和風鍋整治牛肉的料理總稱,而烹飪方法有燉煮和燒烤,前者是關東的「牛鍋」,後者則是關西的「鋤燒」。

鋤燒早在江戶前期的《料理物語》中出現,是為鳥肉而設的烹飪法:在烹煮鴨子前,先放置鴨皮在鐵鍋上熱炒,將油逼出,然後放置鴨肉並加入醬油、芹菜和蔥等。 進入明治時代,關西開創出 “使月牛肉”的鋤燒烹調法。 神戶的牛肉鋤燒店「月下亭」在明治二年開業。

全世界只有關西鋤燒店會在店裡頭陳列薄肉片,因為牛肉一旦接觸空氣鮮度便會下降。 這反映出日本人將喜好的肉食魚食化***,大眾認為只有薄切的肉片才具有肉的美味。

而所謂的「霜降牛肉」:在牛出欄前一年餵以啤酒並加以按摩,務求將脂肪分散到肌肉內,便在這個時期為三重縣的老店「和田金」所發明。

鋤燒亦即著名的“壽喜燒 すき焼き”。

為了支持肉食的發展,政府在明治二年設立 “築地牛馬公司”,參與牛隻屠宰與擠奶業務。 明治初年,東京每日處理1-2頭牛,到明治5年增加至20頭,以一人300克計算,相當於五千人份。 明治10年增至2萬頭,到明治35年,已經超過20萬頭了。

參考:

《明治洋食事始:日式炸豬扒誕生的故事》(2012) 岡田哲

Next Page