- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

復星國際2013年中報分析筆記:自我升級中的復星 Conan的投資筆記

http://xueqiu.com/1830611415/25019810最近去復星完成了一次時間較長的調研,去之前跟很多在北京的機構投資者諮詢了一下大家對復星的看法(其中很多是產投),發現大家對復星的評價多半是「高端大氣上檔次」;去了後,發現復星人對復星的評價基本是「低調經濟有內涵」,因為復星這兩年海外併購做了很多,所以外界對復星的很多看法是「洋氣逆襲國際范」。下邊我結合這次13年復星的中報和大家簡單交流下我對復星的看法。以後有時間會寫一篇關於復星的深度報告。

13年上半年,復星國際收入239億,實現淨利16.9億,同比增9.1%,淨資產356億,對比年初增1.4%。而這兩年復星總部不斷強化平台功能,將一些投資權下放到子公司,以讓總部的融資平台和產業運營及資管平台形成相互支援,繼續強化公司資管公司屬性。

13年上半年,復星這半年主要的變化有

(1)完成倉位配置調整,讓公司的存量投資和增量投資更加適合互聯網趨勢。13年上半年公司投資了50億左右,又退出了50億左右。這部分的細節會在下邊介紹投資業務運營情況時詳細說明。

(2)繼續參與海外投資,開始了法國度假連鎖酒店地中海俱樂部的私有化工作。

(3)資管業務融資規模繼續增加

(4)優化管理結構繼續優化,讓考核和薪酬體系更加適應目前的局面。總部更加像平台,基金經理與總部關係越來越聯盟化

(5)公司在銀行端的負債成本下降,利息保障倍數上升。由於大量資金目前屬於借貸投資,復星和銀行業互為輕微的對沖的。

(6)另外就是還一點提一下,這次去時全面的接觸了一下復星的員工,復星員工的素質是遠好於我之前預期。好的公司的一個特點是,戰略和執行最終都很到位。很多戰略出色公司最終倒在了執行不力的情況下。而很多執行的到位的公司的一個關鍵點,就是普遍公司員工是否具備很好的素質。

文章的頭兩部分介紹復星是如何投資的,以及復星和巴菲特的伯克希爾區別在哪裡?後三部分會分別介紹13年上半年復星旗下產業運營的情況,投資業務情況,融資情況及資管業務。對於前邊這個話題有興趣,而對復星近況沒興趣的朋友,光看前兩段即可。

1 復星國際集團是如何投資的?

復星和投資方式和採取上下三級的投資方式,第一級是立項會,其次是初審會,投決會共計三層投資決策結構。

(1) 立項會由基金一把手把關,會涉及2-3名MD,也有董事會參加。

(2) 初審會有2名董事級高管參加,這裡會解決最多的問題。一般立項會和初審會後,可以處理掉70-80%的問題。

(3) 最終投決會基本是董事會參加。是公司核心高管對投資案進行評估的最後會議。

投資後,公司還會根據標的的運營情況和投前之間的偏差,有風控規則,比如和預期偏差值太大,會有其他組MD介入重新評估項目。並且MD級高級投資經理在很多情況下,需要對投資項目進行跟投。從考核看,核心思路是:如果投資標的的核心運營指標達標,而股價不達標,在復星是過關的,反之亦然。

這種模式和很多產投公司使用的投資決策機制類似,區別並不是特別的大。關鍵是看誰在使用這些制度,以及這些制度是否結合現實情況,可以不斷升級和優化。雖說都是增加控球時間,不斷找機會拚命傳球的模式,巴薩用和一些亞洲球隊用的結果肯定是不一樣的。在這裡我在重複之前的一句話:好的公司的特點是在戰略和執行都很到位,投資公司也是如此。

而對比伯克希爾的投資上高度集權化,和經營上高度放權化,復星的這種投資體系會讓復星的投資案變得更加帶有工業屬性。如果說巴菲特的伯克希爾的投資案是世界名導的個人作品,復星的一部分一些投資案會越來越商業片化,帶有更多工序化的特點,雖然兩者都會有非常好的盈利。而在這種體系下,復星把一些投資權下放給基金經理後,復星和基金經理之間的關係其實是更加聯盟化的關係,這也給考核和激勵帶來了一些難度。

而這個問題,也是巴菲特退役以後,伯克希爾需要面臨的問題。

2 復星和伯克希爾的區別在哪裡?

復星和BRK在投資方面最大的區別是,伯克希爾類似於皇馬模式,巴菲特和芒格等少數人包辦了所有的投資,剩下的經理負責防守,投資上的高度集權化,經營上的高度放權化,典型的8個人抬鋼琴,3個彈鋼琴的模式。

而復星更像是巴薩,團隊協作在一起時的能力強於個人單挑的能力。復星在總部層面的更多功能是融資,投資最終決策,和給基金經理提供服務和平台。很多投資項目都是需要基金經理自己來處理,並且基金經理要將投資提案優化到相當的程度,再會在總部最在董事會層面進行討論和接觸。

(1) 伯克希爾是由天才來運營,而復星更多的是組建給天才發揮的舞台。

(2) 伯克希爾總部很少插手旗下產業運營(除了傳媒),而復星對旗下產業是輸出管理的,並帶動整合,這點和GE很像。

(3) 復星身邊的一些投資機會和BRK發展時期的有些不太一樣。比如,國企重組,互聯網浪潮,中概股這類的)

(4) 復星融資渠道不一樣,並且早期組建很難。保險在中國一上來集中度就很高,民營難參與。復星最終選擇了通過資管放大槓桿。

(5) 現在資管行業裡學習巴菲特的機構數量比原來多了很多,類似的機會,變得擁擠了。

一家公司的投資方面的氣質一定程度上是由這家公司的融資模式決定。很多A股的陽光私募,效仿巴菲特模式效果不理想的原因,有些除了是自身業務水平外。還有一個原因是,他沒有巴菲特那麼強的融資槓桿系統。如果說復星前兩年學習復星更多是其投資理念,則這兩年復星學習巴菲特更多則是從融資系統。而復星這兩年的融資方面一個重要成績就是,復星系的基金的存續期要比平均水平長了很多,這給復星做一些長週期投資提供了很好的資金方面的原材料。

現在很多投資者喜歡把中國龍頭企業和美國同行龍頭企業做對比,並在前邊加個「小」字。比如,恆瑞是「小輝瑞」,京東是「小亞馬遜」,復星就是「小伯克希爾」。但是,其實在發展路徑上,復星和伯克希爾的一些資源稟賦優勢,和管理層氣質還是有些不同。復星在結合現實環境和自己有資源稟賦優勢後,從更加實用的角度看,沒有選擇純BRK路線,帶有了自己的一些原創(比如國企重組,早年的中概股投資)。

總的來說,雖然老有人說復星是小伯克希爾,但其實復星還是再給自己帶鹽。

3 13年上半年,旗下幾個主要產業業務的運營情況

這裡就是撿復星醫藥,復星國際的地產業務,海南礦業,南鋼聯,及保險業務的主要的情況交流。復星醫藥13年1H淨利10.5億,扣非淨利5.9億,同比增50%和24%,淨利增長快於扣非淨利主要是由於國藥控股增發後權益變化所致。復星醫藥的經營多元化開始收縮。由於研發成本極大,而且週期很長,但產品的複製成本很又低,是規模效應及其明顯的行業,而多元化對於發揮規模效應非常不利。而復星醫藥也繼續加投研發費用,以使得公司的研發費用保持在較高水平。(在A股上市的醫藥公司裡,復星的研發投入絕對排的上號的)

復星國際的地產業務這兩年不斷擴充產品線,比如類似於做三四線地產綜合體的星頤地產。配合這些地產產品線和資管業務的融資槓桿相結合,這樣復星地產的有些業務會更加類似於現在的凱德置地。由於結算問題,復星地產上半年淨利增長大幅降低。

在南鋼層面,公司繼續讓南鋼的資金投資在一些更有潛力的業務上,並同時限制南鋼的主業的投資規模。而海南礦業情況鐵礦業務沒有太大變化,典型的週期性行業。

復星保險業務由三部分組成,分別是佔50%股權的壽險公司復星保德信,18.1%股權的永安財險,84.3%股權的鼎睿再保。由於香港設立的鼎睿再保投資自由度比內地大(主業是權益類),所以13年1H鼎睿再保投資成績良好,帶動整個保險板塊實現淨利0.95億,永安財險在新的管理層進入後,情況也繼續轉好。復星保德信情況變化不大,但是受制於新規,復星保德信大部分業務目前只能限於上海地區。

4 投資業務情況:讓投資組合更加適合互聯網趨勢 + 提高投資集中度

公司這在投資方面兩個主要變化是一個是公司不斷優化投資組合,讓其更加適合互聯網趨勢;而另一個是提高投資集中度。

公司今年上年共計投資約50億,退出約50億。而近期的新增投資項目有菜鳥網絡,美國高端女裝ST.Johon,和以色列的美容醫療器械公司ALMA,兩次增持了豫園商城,參與中國國旅增發,以及開始私有化連鎖旅遊度假村法國公司地中海俱樂部。公司近期的上述這些投資案基本符合三種情況。

(1) 互聯網行業(公司之前多次增持過完美世界,之前投資過奇虎)

(2) 互聯網的伴生行業

(3) 通過互聯網獲得升級的傳統公司,或者在互聯網趨勢下,依然經營良好的傳統行業的公司

復星雖然在發現互聯網浪潮時,速度並不是特別快,但是發現後轉身還是很快的。這也讓復星在處理存量投資上更加舒服一些。

而在提高投資集中度是復星這兩年的重點,特別是在一些投資權下放後。復星總部的直投的集中度是提高最明顯的部分,由於各個投資基金有單個投資項目上倉位的最大限制,所以這兩年復星旗下基金,業務平台,總部聯合投資情況也在逐漸增多(比如復星醫藥投資的以色列的ALMA,通過三個平台的2.2億美元併購了其95%股權)。而在人員和管理體系層面,復星也不斷調整,以讓管理系統更加適合提高投資集中度。

5 融資情況及資管業務

雖然復星有保險業務,但是可投資金佔總可投資資金比例並不是很高,所以復星很多投資還是由借貸投資組成。這樣就使得復星國際對資金的利率比較敏感,和銀行互為對沖。這兩年銀行業的競爭加劇,特別是在互聯網金融單位參與後。上半年平均融資成本是5.7%,利息保障倍數為4.8。繼續受益於銀行業的競爭加劇。復星幾個投資板塊的IRR其實不低,但是最終收益被資金成本拉低了。

而在資管業務上,復星的產品線越來越齊全(特別是地產業務),上年管理資本規模為193億,比年初增加27億。上半年規模20億復星惟實基金完成募集,而中國動力美元基金首期募集完畢(三期,共計10億美元)。星浩下半年也會完成募集。

復星的私募基金的存續期和同行對比,都要長了很多,這對復星執行一些長週期投資帶來了很好的條件。而這些基金的分成結構和大多數私募基金區別並不是特別大,目前復星系私募基金更多是靠管理費來盈利,但當基金到期結算時,資管業務的利潤分成到時收入會大幅上升。

對比我最早期買入復星國際的股票時,復星關注度以及比那時多了很多,不過好的買入價格也隨著關注度提高而慢慢消失。

投資中的「事後諸葛亮」大道至簡-榮令睿

http://xueqiu.com/1471745203/25235980本文發表於《錢經》2013年9月刊

文 / 榮令睿

事後聰明式偏差(Hindsight Bias),洋鬼子的心理學術語,直譯後就是這樣拗口。但沒有關係,我們漢語可是博大精深、靈活又形象,比如用下面這句話表達同樣的意思——「事後諸葛亮、事前豬一樣」。

美國9.11事件發生以後,人們發現從9月11日早晨開始回溯,指向災難的種種信號看起來似乎非常明顯,一份美國參議院的調查報告列出了這些被忽視或誤解的線索甚至警告。 FBI顯然忽視了這些正確的預警,也未能把它和其他一些預見恐怖分子可能會使用飛機作為武器的報告聯繫在一起。很多人可能會罵「這些該死的笨蛋!」。但是,事後看來十分清晰明了的事實,事前卻沒有那麼清晰可辨。情報機關充斥著大量的「噪音」,點滴有用信息的周圍是堆積如山的無用信息。根據資料顯示,在9.11之前的六年中,FBI的反恐機構中有68000件事情毫無頭緒。但在事後看,那些極少的有用信息現卻是如此明顯!

其實,我們這個世界充斥著「事後諸葛亮」,往往會過度責備他人的錯誤,而忽略他人的成就。比如「我早知道他們就要輸了」、「我早料到會發生這種事」、「事情不是明擺著嗎」、「這不過是常識而已,結論也太簡單了」等。

對於我們自己曾經的決策,往往也是這樣。比如一些投資者對「顯而易見」的機會沒有把握住,該超底的沒抄到底、該逃頂的沒有逃到頂,常常後悔不已。我們真的應該後悔嗎?

心理學家Hawkins和Hastie總結過大量的實驗案例,分析歸納了人們產生「事後聰明式偏差」的原因:(1)對初始觀點直接回憶:我們並不能記起當初自己決策時的所有觀點,但往往能記起與後來發生結果相一致的觀點;(2)錨定於目前觀點而調整推斷初始觀點:結果發生後我們才有了目前的觀點,但我們傾向於用目前的觀點代替我們已經不能記起的當初的觀點;(3)認知重構:記憶並不是在我們過去的經歷存進記憶庫中的拷貝;相反,記憶是在我們提取它的時候才建立起來的。記憶受到主觀的影響而不是客觀存在,我們的記憶會重新建構、重新組織,對結果的已知狀態可能誘使記憶發生扭曲,我們回憶起來的觀點已經不是當初的觀點了。

我有個朋友,在2006、2007年的牛市中,資產翻了幾倍,但2008年股市下跌,又基本回到瞭解放前,後來經常後悔當初高點沒有把股票賣掉,並說:「當時他決定要逃頂了!我知道當時A股的估值過高,整體市盈率達到60倍;2007年,美國金融危機已經出現爆發的苗頭;投資大師巴菲特賣出中國石油,並發出了股市風險的警告;政府已經提高了印花稅意圖給股市降溫;央行已經開始加息等等。多麼顯而易見!」。但事實可能並不是他說的那樣,記憶已經發生扭曲了——他當時並不想賣出!比如筆者隨便列舉一些充斥在各類媒體影響他決策的論調,你若不看到還能記起多少?

(1)2008年北京奧運會,我們在暢想「奧運後經濟」的美好,經濟的「黃金十年」;(2)2007年我國累計貿易順差增長了47.7%,比2001年增長了11.6倍;(3)2007年我GDP比上年增長11.4%,連續5年增速達到或超過10%;(4)A股上市公司整體2007年上半年利潤增長率達到70%;(5)券商平均預計2008年波動區間在4500—7800點,有的專家喊出2008年8002點,甚至10000點;(6)2007年全民炒股、開戶創紀錄,新開戶數比2006年增長十幾倍;(7)「買了中石油,一生不用愁;買了中石化,一生不用怕」,40元以上的中石油還有人說「少漲了4000多個點」;(8)賣方研究報告很多對50倍PE以上的公司還給出「推薦評級」;(9)炒股致富的「股神」頻現報端,人們到處都在「談股論金」等。

投資中,每個人都存在「事後聰明式偏差」,就看我們是否能意識到自己思維和記憶的缺陷,以及如何應對它。若任其氾濫而不加控制,可能會有以下負面的結果:(1)高估自己:這種事後「顯而易見」的感覺可能讓人高估對下一次類似事件的判斷決策能力,其實你我到時還像「豬一樣」一點都不奇怪;(2)反思陷阱:有些人經常反思,因當時沒有做出正確的決定而懊惱,甚至影響心情和生活,這往往是沒有必要的,你我當時並沒有像自己回憶的那樣愚蠢。

我們難以避免這種偏差,但可以記住自己有這種傾向。當別人犯病嘲笑你的時候,不要理他;當自己犯病的時候,調侃一下只不過「事後諸葛亮」而已。

地震中的自然規律 Barrons

http://barrons.blog.caixin.com/archives/55696正如哲學家卡爾·玻普指出的那樣,預測是我們區分科學和偽科學的最好的辦法。預測實際現象的統計性而不是預測某個具體的結果,這是對證理論與觀測的一種相當合理而且正常的方式。---《大自然如何工作》

Aspointed out by the philosopher Karl Popper, prediction is our bestmeans of distinguishing science from pseudoscience. To predict thestatistics of actual phenomena rather than the specific outcome isa quite legitimate and ordinary way of confronting theory withobservations. ---How Nature Works

黃金價格暴跌與地震又有什麼聯繫?為什麼地震難以預測?《大自然如何工作》這本書給出了答案。在《大自然如何工作》一書的扉頁,作者引用了雨果的名著《悲慘世界》中的一句話「誰又能計算出一個分子的軌跡?我們怎麼知道這世界的創造不是由隕落的沙粒所決定。」這句話來自於《悲慘世界》中如下一段:

「代數適用於云朵,恆星的輻射讓玫瑰受益。沒有思想者敢說山楂樹的香氣對天上的星座毫無價值。誰又能計算出一個分子的軌跡?我們怎麼知道這世界的創造不是由隕落的沙粒所決定。誰能理解無窮大與無窮小此消彼長,相反相成,迴蕩著生命的深邃與紛至的創造之原。小蟲也有它的價值。小即大,大即小。所有的一切在必然中平衡,這景象令人震驚。」

---雨果《悲慘世界》

「Algebraapplies to the clouds, the radiance of the star benefits therose--no thinker would dare to say that the perfume of the hawthornis useless to the constellations. Who could ever calculate the pathof a molecule? How do we know that the creations of worlds are notdetermined by falling grains of sand? Who can understand thereciprocal ebb and flow of the infinitely great and the infinitelysmall, the echoing of causes in the abyss of being and theavalanches of creation? A mite has value; the small is great, thegreat is small. All is balanced in necessity; frightening visionfor the mind. 」

--- Victor Hugo, LesMisérables

《大自然如何工作》的作者PerBak與合作者湯超和KurtWiesenfeld在1987年通過簡單的沙堆模型,揭示了自然界中普遍存在的複雜系統自組織臨界(SOC, Self-OrganizedCriticality)現象。研究發現,無論是金融市場還是地震、火山爆發、生物滅絕,都具有自組織臨界的特點。

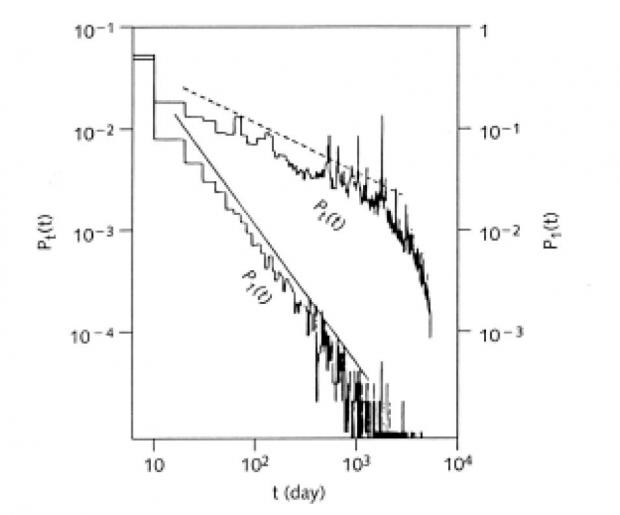

自組織臨界的一個重要特點就是冪率分佈。比如地震的強度與概率在雙對數坐標下是一條直線,顯示出冪率分佈。

Source: National Academy ofScience

冪率分佈的特點讓預測非常困難。首先,人們關心的是危害性極強的大地震,但冪率分佈具有尺度不變的特點,也就是說大地震與小地震沒有本質的不同,無法區分。從自組織臨界的角度看,造成大地震與小地震的內在動力學沒有區別。那粒讓整個沙堆崩潰的砂粒與其他砂粒並沒有分別。其次,地震的分佈雖然概率有規律,但沒有週期性,無法通過時間預測。

但是,《大自然如何工作》卻給出了地震的另一種重要冪率分佈,讓我們可以在一定程度上「預測」甚至避開地震。研究人員發現,地震的間隔時間也服從冪率分佈,地震不是週期性的。也就是說,與人們的直覺相反,大震之後很長時間沒發生地震的地方,發生地震的概率更低而不是更高。這就是說,距離上一次大地震時間越長,此地越不可能發生大地震。換句話說,剛剛發生大地震的地方,反而容易再次發生地震。另一方面,地震在空間上也服從冪率分佈,也就是說離剛剛發生地震的地方越近,發生地震的概率也越高。

根據這個發現,人們應該遠離剛剛發生大地震的地區,因為再次發生地震的概率很大。而曾經發生過大地震,但已經很久沒有發生地震的地區其實發生地震的概率並不高。

喬家大院中的商業模式 團偵探

http://xueqiu.com/6723912277/25499862討論的前提:以電視劇為準,不考慮史實。

1、何家的生意:毒品生意為主;

2、喬家的生意:前期跨地域、跨國貿易為主,後期全國性銀行(票號)為主;

3、陸家的生意:奢侈品、珠寶玉石生意為主;

4、邱家的生意:與喬家前期基本相同;

5、水家、元家的生意:以茶葉為主的跨地域、跨國貿易生意;

6、廣盛源的生意:地域性銀行(票號)為主;

第一個問題,誰家的生意最賺錢?

個人認為,不考慮道德因素,第一賺錢的生意肯定是何家的毒品生意。在煙館已經全部關門、不計成本干擾喬致庸的生意後,還能輕鬆拿出300萬現銀,這個實力,當時誰也比不了。

如果按法律要求,那麼清朝時開煙館,民國後開卷煙廠,並全國連鎖,現在估計還是很厲害。

煙草也是一種毒品,一方面人人喊打,但另一方面卻沒有實質性動作,原因就在於煙草行業的巨額利潤和稅收。

自古以來,社會無論怎麼變化,人性都沒怎麼變。所以,黃賭毒自古就是賺取速度最快的生意。

但這些生意為什麼成就不了真正的大人物呢?原因除了法律、道德原因,就是其商業模式自身有缺陷,不論做的多大,數字的零有多少,都有隨時歸零的可能。

如電視劇中的何家,因為天天接觸大煙,雖然賺了很多銀子,但最後的結局就是兒子被大煙害死,再多的錢,也是別人的。

北京的天上人間夠大了,但遇見打擊,一切歸零。我們本地有個資產上億開遊戲廳的,最近也被打擊了,一切歸零。

經營特殊生意時,你的思維、行為模式、接觸的人都和正常情況不一樣,時間長了,你難免不受影響,而且,別人都覺得你的是不義之財,動腦筋的人就多。即使你很厲害,但你兒子、孫子呢?都能意志堅定,不受影響嗎!

《了不起的蓋茨比》應該看看,其應該是做私酒生意發財的。

如果要投資股市,那麼澳門的幾家賭場都在香港上市、A股有煙標企業、其實,酒類也有點類似。

說到這裡,就想起了老巴和查理說可口可樂是完美企業了。

毒品、煙草、酒類,其特徵就是成癮性,會重複消費相同的產品(不用不斷升級產品),而且會對身體造成損害,價格比較貴。

而可口可樂具備一定成癮性,會重複消費,同時也沒發現對身體有什麼影響,價格便宜,口味全球都認可(酒類有地域性)。

當然,可口可樂和百事可樂,個人認為產品區別不大,前幾年一直喝百事,自從店裡有了可口的現調機,就一直喝可口了,很怪的時,我喝百事時,不會喝可口,一旦喝慣可口,現在即使沒有可口,基本也不喝百事了。

可口的成功,有完美的產品,便宜的價格,更重要的就是渠道。其冰櫃和現調機的覆蓋率百事遠遠無法比擬。百事中國算很好的,就這樣,也和可口沒法比。

第二個問題:誰家的生意模式最理想?

當然首推喬家的全國性銀行,其次陸家的生意也不錯。

喬家的生意厲害,在於第一發現了銀行業的匯通天下實際上是一種服務,不用自己出本錢,收取服務費就可以。第二是外延性擴張,因為資本消耗少,就可以快速擴張。

這個是成功的根本,以前的貿易生意,要設分號,要大量的資本,所以經營了幾代人,擴張也有限。

廣匯源也不錯,但其沒有快速擴張,所以雖然賺錢,但後期就不如喬家了。

異地匯款業務,網絡非常重要。

喬致庸的匯通天下,不光是自己的票號,而是要做出可以異地,跨行的服務。這個眼光遠遠高於廣匯源。

陸家的生意,不顯山露水,但實際也很賺錢。其要取銀子時,廣匯源都沒那麼多錢。

結論:原始的票號看,銀行本質是服務業,其服務於實體經濟,受制於大環境,資本消耗比一般生意少,就是利用別人的錢來賺錢的生意。

銀行的網絡比較重要,包括虛擬的網絡。

銀行肯定是最好的商業模式之一。

一個動漫人眼中的上海自貿區

http://www.iheima.com/archives/52492.html首先,自貿區開放給服務企業的政策中,並沒有直接有利於動漫產業的相關條項。而相關條項包括以下三項:

a)遊戲機、遊藝機銷售及服務:允許外資企業從事遊戲遊藝設備的生產和銷售,通過文化主管部門內容審查的遊戲遊藝設備可面向國內市場銷售。

b)演出經紀:取消外資演出經紀機構的股比限制,允許設立外商獨資演出經紀機構,為上海市提供服務。

c)娛樂場所:允許設立外商獨資的娛樂場所,在試驗區內提供服務。

這些項都是對於動漫周邊衍生的利好,而對於以版權內容為核心的整個產業而言,無實質性開放,海外作品進入中國,仍將困難重重,也無法起到本質的帶動作用。在這個認知的基礎上,我們只能看個熱鬧,看看那些得到自貿區開放紅利的企業,以便業內人士進一步判斷,如何順勢而為。

公司:上海百家和信息技術發展有限公司

投資:百事通、美國微軟全球金融

法人代表:裘新

註冊資本:7900萬美元

實收資本:未知

地址:中國(上海)自由貿易試驗區馬吉路2號13層3F室

公司地址:中外合資企業

經營範圍:設計、開發、製作遊戲、娛樂應用軟件及衍生產品;銷售、許可、市場營銷自產和第三方的遊戲、娛樂應用軟件;遊戲機相關技術諮詢和服務;一般商業諮詢服務(以最終工商登記為準)。

百家和已在浦東新區工商局完成。從登記的經營範圍看,並不涉及遊戲機的開發及銷售,這也是在政策邊界並不明朗的時候,一個較好的選擇。國內玩家早就翹首企盼的遊戲機市場,是全球遊戲市場中最大的一塊蛋糕。相信百事通和微軟一定不會放過遊戲機市場。百視通一位內部人士如是說:「百視通看中微軟的家庭遊戲機等產品,而微軟礙於中國政策相關限制,其遊戲機業務無法進入中國市場,與持有電視內容牌照的百視通合作,能夠規避政策風險。」

公司:上海盛大國際貿易有限公司

投資:盛大集團

法人代表:朱海發

註冊資本:1000萬人民幣

實收資本:0

地址:中國(上海)自由貿易試驗區馬吉路2號1801A室

公司地址:一人有限責任公司(法人獨資)

經營範圍:從事貨物及技術的進出口業務;轉口貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理;保稅區內商業性簡單加工;辦公用品、電子產品、計算機軟硬件、通訊設備的銷售;計算機軟件的開發;商務諮詢服務(除經紀)。

盛大集團目前的業務涵蓋遊戲、文學、視頻、動漫和電影等。盛大網絡總裁邱文友表示,此次設立的公司,專門從事對外文化貿易為主的相關業務。重點有三:

a)將集團內所有海內外投資佈局集中到區域內。

b)落實與國際接軌的房地產信託基金。

c)建自貿區裡面第一家中外合資銀行。

盛大集團繼盛大網絡從美國退市後,僅餘盛大遊戲一個上市公司。儘管此次入駐自貿區目標尚屬清晰,但盛大遊戲目前卻處於老遊戲業績下滑,強推的手游業務剛剛起步的境地。目前進入自貿區展開房地產投資業務所受到的各方質疑頗多。

公司:上海東方明珠文化發展有限公司

投資:東方明珠集團

法人代表:鈕衛平

註冊資本:2億人民幣

實收資本:2億人民幣

地址:中國(上海)自由貿易試驗區馬吉路2號1303E室

公司地址:一人有限責任公司(法人獨資)

經營範圍:文化藝術交流策劃,文化藝術創作,文化藝術諮詢,工藝美術品的銷售,實業投資,投資管理,投資諮詢,設計、製作各類廣告,利用自有媒體發佈廣告,從事貨物及技術的進出口業務,轉口貿易,保稅區企業間的貿易及貿易代理,保稅區內商業性簡單加工,應用軟件開發、銷售及諮詢,信息諮詢,數字出版諮詢、數字出版軟件的銷售,計算機應用軟件開發,計算機軟、硬件及網絡系統的技術開發,電子通訊產品的技術開發及外觀設計及相關產品的銷售和諮詢服務。

東方明珠集團是上海本地文化綜合類上市公司,是上海文廣旗下綜合型傳媒公司。東方明珠集團目前主要業務佈局為文化休閒娛樂、媒體廣告、傳輸通訊和對外投資四大產業。新公司將成為東方明珠集的對外平台,加大對包括遊戲、娛樂在內的大文化產業的投資。

從新公司註冊範圍看,其更多是為獲得自貿區紅利做準備,並無戰略性意圖。

公司:上海聯合產權交易服務有限公司

投資:上海聯交所

法人代表:蔡敏勇

註冊資本:1000萬人民幣

實收資本:0

地址:中國(上海)自由貿易試驗區業盛路188號A-440C室

公司地址:一人有限責任公司(法人獨資)

經營範圍:為企業重組併購交易、金融資產交易及投融資提供諮詢服務,產權交易、經紀的信息諮詢,投資諮詢。

上海聯交所旗下有多個業務模塊,和動漫唯一正相關的模塊是上海文化產權交易所。

上海文化產權交易所成立時間是2009年6月15日,由上海聯合產權交易所、解放日報報業集團、上海精文投資公司聯合投資創立。這是在中央有關部門支持下,經上海市人民政府授權上海市國有資產監督管理委員會批准,成立的國內首家文化產權交易所,也是目前國內兩家具有資質的文交所之一。

此次文交所入駐自貿區,有望打造三個平台:

a)跨境投資併購交易服務平台,著力為自貿區各類企業包括科技型企業、各類知識產權及技術產權等科技成果提供招商引資、項目融資、增資擴投、股權流轉等服務;

b)跨境金融資產交易服務平台,將著力創新探索委託債權投資、信託受益權轉讓、VC和PE、融資租賃等各類非標準化債權資產處置業務;

c)跨境企業產權投融資服務平台,將著力為自貿區各類中小企業股權轉讓、產權回購、財務顧問等方面提供服務,為投融資各方搭建多層次、多元化的投融資服務平台。

文交所是國有文化資產交易的必經掛牌之地,不差錢,因此開拓海外業務的動機並不強烈。此次出現在自貿區,從業務範圍看,像是國內成熟業務的衍生,屬於錦上添花之棋招。

公司:弘毅投資(上海)有限公司

投資:弘毅投資有限公司

法人代表:JOHNHUANZHAO

註冊資本:500萬人民幣

實收資本:0

地址:中國(上海)自由貿易試驗區基隆路6號1126室

公司地址:一人有限責任公司(法人獨資)

經營範圍:實業投資,資產管理,投資諮詢,企業管理諮詢,經濟信息諮詢。

弘毅投資目前共管理五期美元基金和兩期人民幣基金,管理資金總規模超過450億元人民幣,是國內最大的PE投資機構之一。弘毅投資的出資人包括聯想控股、全國社保基金、中國人壽及高盛、淡馬錫、斯坦福大學基金等全球著名投資機構。投資重點之一為文化傳媒類企業,當然其中也包含動漫企業。

來看看弘毅投資的文化傳媒類企業。

2008年5月,弘毅投資人民幣基金正式入資江蘇省新華書店集團有限公司。

2010年10月,弘毅投資正式投資於動漫企業優揚傳媒。

2013年,6月12日弘毅投資攜手SMG(上海東方傳媒集團)旗下尚世影業,共同發起總規模為30億元的影視專項基金,專業投資電視劇、電影和少部分股權投資。

因此弘毅投資(上海)有限公司也是自貿區企業中不可忽視的動漫相關企業,值得廣大企業主長期追蹤其動態。

綜上所述,目前入駐自貿區的企業中,有5家與動漫產業有關聯。其業務涵蓋投資、遊戲(機)開發、文化內容開發、諮詢、經紀等範圍。作為境外貿易,直接去掉許多中間環節,這是一種利好。但對於自貿區的業務如何傳導入國內並流通,真正打開國內動漫產業的僵局,我們繼續拭目以待。

順榮收購37WAN中的博弈:誰收購了誰?

http://www.iheima.com/archives/53257.html37WAN收購一事其實早有端倪,A股上市公司大唐電信今年上半年曾公告洽購37WAN,據媒體報導,因雙方就有關事項未達成一致而終止談判,此後大唐電信將併購標的更換為另一知名頁游平台要玩。而在前一次收購中談崩的37WAN,行業普遍認為或選擇獨立上市的道路,但昨日的消息則證明了37WAN的選擇依然是被併購。

在昨日消息爆出後,一些業內人士在微博上調侃這次收購稱,37WAN可以改名「37皖」了,原因是收購方順榮股份主營業務是「汽車塑料燃油箱」,這兩家公司業務八竿子打不到一起,最終選擇合併,公告中也解釋稱順榮股份將由單一的汽車塑料燃油箱製造企業轉變為先進生產製造與現代文化創意並行的雙主業上市公司,令人感到意外。更有業內人士評論稱,土豪真多。

然而這起併購真的如同之前所發生的多筆遊戲公司併購一樣,遊戲公司創始人最終豪氣發家、上市公司股價大漲麼?漲是肯定要漲,但是這起併購案中有多個值得回味的細節,可以看到跟之前所發生多筆遊戲公司併購案的不同。

第一點,收購方順榮股份拿出的19.2億收購對價中,75%的對價由上市公司以發行股份的方式支付,25%的對價以現金支付並由上市公司實施配套融資解決。這裡即可以看到,37WAN管理層選擇了大頭兌換股票的做法,並未直接拿現金退出。

公告中顯示的細節是,李衛偉擬轉讓的三七玩28%的股權作價8.96億元,股份支付83.93%+現金支付16.07%;曾開天擬轉讓的三七玩32%的股權作價10.24億元,股份支付67.19%+現金支付32.81%。

第二點,這次的收購方順榮股份停牌前市值為14.2億元,流通市值僅3.6億,37wan實際估值是32億元,誰收購了誰?當然答案依舊是榮順收購了37WAN,但在這次的併購案中,行業看到的是收購方跟被收購方體量倒掛。

第三點,收購方控股股東吳氏家族為鞏固其控股地位,擬以現金約2.46億元認購上市公司非公開發行的2400萬股股票。

從這3點來看,由於順榮股份本身市值低於37wan估值,如果順榮控股股東吳氏家族不選擇倒貼現金2.46億的話,實質是37wan管理團隊將獲得順榮的實際控股權,因此,此次順榮收購37wan 60%股權,其實是順榮與37wan博弈的結果,而這樣的現象發生的原因,gamelook認為是37wan管理團隊選擇了堅守37wan,要股份多、要現金退出少。

在A股上市通道堵塞的現實環境下,國內遊戲公司要博得一個A股席位非常困難,要實現在A股兌現自身價值的結果,無非兩條路:借殼上市、或者被併購。就創始人要股多過錢的現象,有投資人表示,優秀的遊戲公司不再甘心被收購,希望自己掌握命運。而37WAN此次併購或說明了這點,出讓60%股份,且大部分兌換成上市公司股票,雖然這起收購算不上借殼上市,但多少說明了37WAN管理團隊對未來長期堅守在遊戲業的信心。

新銳醫藥內中的上市公司關係

新銳醫藥是一隻在創業板的新股,主要股東為康健系的旗艦康健投資(3886,前稱康健國際),在這短短的招股書中,其實已道出康健系的網絡關係,現在一一細述:(1) 董事:

1. 李植悅: 在2007年開始曾擔任中國保綠(0397,前合一集團、金寶國際集團、元開達利環保、星虹控股、康健醫療科技、香港體檢、現稱君陽太陽能)的副主席,後因公司轉型至太陽能,醫藥業務由康健國際接手,故在2009年10月15日辭任,同日轉任康健國際(3886)的執行董事。這2家公司的關係可參考此文。

2. 宋克強: 他上市時為奧思知集團(8325)的公司祕書,據稱之前在莆田上市公司之一、由現任金威資源(109,前奇德控股、數字地球、榮德控股、榮德豐)主席吳良好曾控制、且現時仍有一定業務合作的中國林大(910,前金威集團、現中國三迪控股)在轉手予擔任職務,後在和康健系關係密切的宏安系旗艦宏安集團(1222)顧問鄭雅儀及其兄鄭雅明購入此上市公司仍擔任職務,在2013年辭任,轉任公司副總裁。

3. 梁志堅: 在2008年5月擔任紅發集團(566,後易名鉑陽太陽能、現為漢能太陽能)的獨立非執行董事,在注入Apollo 太陽能集團後即辭任,然後接任確思醫藥(8250,前稱普斯基因生物科技、現為中國天然投資)獨立非執行董事,3年後辭任。關於康健系和這公司的關係,可參考此文。

(2) 人頭股東:

1. Cheung Lam Hung: 這人購入股東之一及執行董事戴海東的3%股權,後又轉給另一位人頭Chau, Kai Man,這名人兄在下文會細述。他其實叫張林雄。這名人兄早期曾為康健控股為股東之一的中國天然投資前身普施基因生物科技的初始股東,其命運和新銳醫藥相似,後來把所有股權轉予控股股東楊華顯及康健國際,退出公司。

但在2009年,他又出現了,他買下了由張一勤持有、因收購Apollo 太陽能集團獲得紅發集團(566,後易名鉑陽太陽能、現為漢能太陽能)的其中662,733,016股,每股作價50仙,後來陸續把之減持套現。

其後在2011年3月,他又取得別人向他無償在場外轉讓之中國新經濟投資(80)之股份,其後仍一路增持,但在2012年2月突然又把它全部減持。現時這投資公司主要股東也是康健國際,投資公司主要投資之一易寶(8086,將易名DX.com),其實也是原由康健國際持有的股份。

張林雄(圖片來源: on.cc)

2. Chau, Kai Man : 其實就是周啟文。周啟文購入楊芳的3%股份,之後又購入張林雄的3%股份,合共持有6%,和康健手上的股份就有54%了。周啟文在徐明購入上市公司地位後已任執行董事,2008年升任副主席,在2009年徐明退任主席、原大股東及主席葉潤明退任行政總裁後,他接任此兩職。後在收購Apollo 太陽能集團後,退任行政總裁,但保留主席一職,直至2010年8月辭任為止。

在這些人物中,其實互相總有些關係,亦每人也好像有一些角色,張林雄的角色可能就是做做人頭,做一個由一個買方轉移到另一個買方的角色,周啟明則是擔任前台人頭的角色。至於無論是徐明、鄭雅儀及其兄鄭雅明,其實又是另一種角色。其實在此筆者提出一個新的想法,奧思知控股及紅發集團的上市公司出售的所謂「新殼主」,其實都可能代表著某些幕後人的資金,他們的出現,其實目的只是為了把股權先集中起來,然後分散至友好之手,使未來炒作及財技運作彈性加大而矣,因為他們當中好像是存在一些適合的身份來購買這些上市公司地位,但卻看來沒有任何實力的,這些錢是從何來呢? 但這個買殼的方法已經逐步變成主流了,未來有時間再討論,但也可能不會討論下去。

不要做想像中的企業家

http://www.iheima.com/archives/55342.html大家應該都碰到過這麼一群人, 有基礎有能力,經常參加各種活動和會議,對各種大小事和業內八卦瞭如指掌,懂得各種行內行外的規則,一說起自己熟悉的行業便能滔滔不絕,旁徵博引,但是對於自己的產品和公司卻一直因為各種原因停滯不前,好像一直都在計劃,可能是一個需要N年才能做完的計劃……

土匪把他稱為「想像中的企業家」。

沒有任何貶義,他們絕對不是空想家,他們也很努力和勤奮,但是土匪知道遲早會為他們嘆息, 他們也一直不可能會是他們想像中的樣子。 他們只是花了太多的時間去接受一些看上去有意義而實際沒意義的信息,參加看上去有意義而實際沒意義的活動,浪費了原本應該用來實踐的時間。

只有行動和成果才能成為企業家。

唯一重要的事情就是坐下來, 和兄弟們一起做事情。

國外有篇文章寫了這麼一個「想像中的企業家」轉變的故事, 找了中文的版本,希望能給大家啟發。

———————————————————-

就在2007年,我毅然離開了大公司,加入了創業者的隊伍。像很多第一次創業的人一樣,我對這種冒險非常的興奮。同樣也跟很多第一次創業的人一樣,我茫然沒有頭緒。

我參加各種活動,聚會,研討會,和西雅圖本地的創業社區密切交往。當我到了硅谷後,我發現這裡有更多的活動,聚會,更多的研討會。在這個創業生態系統裡,一切很忙、很活躍,我收穫了大量的人們共享出來的知識和體驗,我如飢似渴的享用著。

我還滿腔熱情的看了很多的博客,視頻和書籍。活動、聚會、研討會中人們分享和討論的都是非常好的主題。

我甚至還加入了一個創業孵化機構!

直到決定開辦自己的公司時,我才意識到,所有我的閱讀、觀看、參加的活動實際上沒有給我帶來任何的用處。我是認真的。完全沒有任何用處。大部分我學到的東西都想不起來了,剩下一點能記住的也很少能應用到我現在的處境裡。學習他人的經驗和成功對我就像是在吃快餐,像是吃那些味道很好的垃圾食品,讓我膨脹,讓我自滿。抱歉我在潑冷水,但這是事實。

起初,我努力把我學到的東西應用到我自己的問題裡。不靈。這不可思議的時刻真的到來了,我平靜的接受了這個事實:我浪費了大量的時間去學了一些根本不需要的東西,我相信有人說過的一句話正是在嘲笑我的這些行為:所有的這些活動,研討會,博客文章都只是用來多拖延你一天立即行動的另一個藉口。我默默的接受這個事實,以一個新手的心情往前走,沿著這個方向,我相信我將會理解出什麼才是我需要的。

所有的變化由此而來。

我們每個人身上都有一種東西,想在這種存在著不確定性、具有風險的創業冒險活動中創造,成就,前進。但我們還有另外一種東西,每個人都希望能感到確定,可靠,讓我們能做出正確的決策,讓我們在這條道路上不至於失敗、使自己受傷。矛盾衝突就是從此產生的。

可是這些博客,活動,訪談並不能真正的消解這些矛盾。只是暫時的,它讓我知道,有很多人在做和我同樣的事情,讓我放鬆。去創業是讓我走出我的安逸環境,而我所做的只是從一個安逸環境跳到另外一個安逸環境。你知道嗎?我就職於一個不錯的公司!

一天,我反省一下我目前的狀況,發現自己忙於很多事情,唯獨沒有把時間用於自己的產品上。幾個月後,我終於鼓足勇氣對自己說:這唯一重要的事情是真正的坐下來去做事。

別誤會。我覺得有些博客和研討會還是有價值的。但除非你真正的去實施什麼事情、給你所學所擴展的關係網創造一個用武之地,你就是在浪費你的寶貴時間。

下面就是一些幫助了我去克服這「創業困惑綜合症」的東西:

— 我數週內不再閱讀創業新聞和博客,我意識到對於我的產品我不缺任何東西。至於誰又獲得了融資,誰被收購了,以及為什麼在Google Chrome的競爭下IE喪失了它的市場份額,這跟我沒有任何關係。我唯一要關新的人是客戶,我唯一要關注的事情他們的需求和願望、如何提供他們最有價值的東西。

— 我數月不去參加那些創業相關的活動,而且開始通過咖啡和酒去交接朋友。每月我仍可能會去參加一兩個活動,但那只是為了娛樂。我不再迷惑於為了成為一個企業家而且參加那些創業相關的活動。

— 我通過小項目來實踐學習。我把一些想法細化成容易管理的細目,給自己設定期限去完成它們。項目和試驗品是神奇的教學工具,因為你在學習你想要的,你在獲得第一手資料。就像Keynotopia這個項目極大的幫助了我產生靈感,形成思路,我可以看見它,和它交互,展示給別人 —— 這就是我首先要把它做出來的原因!有時一些小項目還可以讓你獲得不少收入

— 每走一步,我都準備好一個問題清單,它能讓我知道下一步該往哪裡走。是該去獲得更多的訪問量?改進產品?還是在不提高訪問量的情況下提高收入?我整理出最好的問題,然後研究它,諮詢人們,然後把獲得的答案立即付諸於行動。這些信息我都不會讓它們在我的大腦裡轉的太久。

— 這是我的最愛:我更多的恐懼是產生於因為沒有去行動,而不是相反的害怕去行動。我認識到,晚一天我沒有讓客戶接受我的方案,競爭對手就多一天的機會比我先達到客戶要求。我甚至設想到了如果我不能行動起來,最終將會看到最可怕的噩夢:從辦公室又回到密爾頓,在Innotech的小隔間裡飽食終日,拿著那個紅色的訂書機,等著下一次的發薪日。這正是我需要的充滿魔力的緊迫感。

— 我第一是要把事情完成,然後才是把事情辦對。我知道(深受教訓),做事的勁頭重要無比。如果你在得到一個想法後不能立即付諸實施,最終很有可能的結局是這個想法被束之高閣。如今不論何時我得到了一個想法,我會盯著它讓它成為現實,讓它變成實際。我立即行動,雖然方式不成熟,但之後想辦法改進,這樣就學會了自己真正需要的東西。

— 面對現實:如果你不走出你的安逸環境、動手去幹,什麼事情都不會發生。等待再等待,罕有行動。

我想留給你們一句改變了我的生活的名言:成功的人並不是一定比別人更有才智和更幸運。他們只是在不斷的嘗試、不斷的失敗,直到成功。

不要做想像中的企業家。用行動和成果成為企業家。

傳說中的硅谷,你可能不知道的7件事

http://www.iheima.com/archives/55604.html【導讀】硅谷,作為全世界高科技上市公司最密集的地帶,到底有什麼特別之處,有什麼是可以學習借鑑的?黑馬哥分享這篇福布斯中文網的文章,看作者為你揭秘你可能不知道的7件事:1、你只活一次;2、規則和破壞;3、相信「相信的力量」;4、你是「被選擇」的;5、價值和價格;6、「足夠」遠遠不夠;7、想像力和執行力。

找靈感、挖黑馬、評熱點、抄本質-這裡是黑馬通訊社:從做PreAngel以來,每年我都會抽空去美國一兩次,主要是在硅谷(灣區)一帶見見當地的朋友,他們主要有VC,創業者,斯坦福和伯克利的學生創業組織負責人,無線科技領域的各種組織機構負責人等,我一直試圖逐步瞭解這個全世界高科技上市公司最密集的地帶,究竟有著怎樣的特別之處,有什麼是我們可以學習借鑑的,讓我們回到「鄉下」也可以顯得與眾不同;同時,也想知道,我們這些「鄉巴佬」,有沒有機會在這個全世界最聰明的人密集的地區,找到自己的立足點,未來也能投資幾個像Google,Facebook那樣的偉大公司?

來的越多,感覺就越深,雖然還只是皮毛,硅谷帶給我的感觸已經非常深了,在此與各位分享:

1)You Only Live Once – 你只活一次

我的PreAngel美國Venture Partner叫Boyd,是個土生土長的舊金山人,他說一口流利的中文,他告訴我,最近灣區流行YOLO這個說法,全意是You Only Live Once,字面意思很簡單,可寓意深刻。如果我們從具備獨立思考能力的那天開始就足夠重視這個短語,可能我們每個人都會有不一樣的今天。今天的大部分中國經濟支柱人群,其實somehow都是在為別人而活著,為了父母,為了子女,為了朋友。有些時候,看似你自己選擇了你的生活,其實不然,你活在別人為你塑造的形象裡,如果你今天對你的生活狀態不滿意,八成是你沒有為自己而活!其實把你自己活好,就是對社會最大的貢獻,因為每個人都是唯一的,都具備不同的能力和喜好,如果全社會都遵從自己的內心而活,我們每個崗位一樣都會有人做,而且做得更好!

這句話雖然近期流行,但卻是灣區一個常見意識形態的總結提煉,也就是說,很多美國名校的孩子們早就這麼做了,至少比我們國內的孩子們更早意識到「為自己而活」的道理。而整個社會也對這種意識形態給與支持,比如在中國最不能被父母理解的輟學創業,比如放棄高薪背包窮游,比如與一個跟自己完全「不門當戶對」的人結婚,比如我在一個破公寓做一個「苦逼」的藝術家,還有那麼多女生選擇做單親媽媽……當一個人選擇為了自己而活的時候,TA往往具有更加持久的恆心,或者說所謂的創業者最需要的「執著」。

YOLO,從一個角度解釋了為什麼在硅谷有世界上最高密度的優秀創業者。

2)Rules & Disruptive – 規則和破壞

在美國開過車的人都知道,大家在馬路上都很講規則,行車效率很高!舉個例子,硅谷的著名華人天使投資人李軍(快創營合夥人)說,有一次他坐一個國內來灣區出差的人開的車,他發現每到一個路口,即便是綠燈,這兄弟都會帶一腳剎車,後來他好奇地問為什麼?這哥們回答說:「我擔心兩邊有車冷不丁竄出來啊!」

沒去過美國的人可能會好奇,這很正常啊,有什麼奇怪的。但是在美國開過車你就知道了,你在直行的時候,如果沒有Stop Sign和紅燈的話,你大膽開就好了,兩邊不會有車竄出來的;因為路口兩邊的車道上要麼會亮紅燈,要麼會有Stop Sign,而美國人開車看到Stop Sign肯定要停一下左看右看再走的,就算沒有Stop Sign,拐彎的車也一定要讓直行的車,因此會開得很慢左看右看。這樣直行的車就可以大膽開了!

你看,一個好的規則設計,讓大家的行車效率都提高,只要大家都遵守,人人獲利!在創業領域,你可以理解為,在一個好的規則框架下創新,你會更加有效率,你不用擔心有人「暗算」。

這就是健康的破壞式創新:基於一個大家共同遵守的基本規則的框架下,通過技術、設計、運營或者商業模式等的創新而顛覆一個不思進取的老舊行業(企業)的過程。破壞式創新破壞的是過時的制度和不思進取的企業,屬於優勝劣汰的範疇,是良性的新陳代謝!

我們目前在國內看到太多「不健康」的商業案例,這些案例一定程度上可以理解為「破壞規則式創業」,破壞規則意味著該企業的發展影響到了整個行業的健康,甚至破壞了大部分消費者的利益,這些不守規則的創業者就是「從兩側馬路直接衝出來的司機」,一方面他們衝出來很可能被直行的車輛撞到,兩敗俱傷;另一方面,他們大範圍地出現導致直行的司機過路口都要帶一腳剎車,整個交通效率因此被影響。

這就是我們兩邊的另外一個區別,根本原因可能是「創業的目的」不同,一邊是為了「賺錢」而「投機」,所以不顧對環境,對行業,對消費者,對社會的「破壞」;一邊更多的是為了「理想」而創業。或者可以說灣區的創業者成長和生活的環境讓他們形成了一種思維習慣,不會輕易「破壞大家都遵守的規則」,這邊的「破壞規則」成本很高的。

這次,我應丁若宇之邀去給斯坦福商學院的一些同學做了點分享,我知道他們聽過太多大佬的講話,我也不知道該分享什麼好,所以把我最新的對創業者信念的5點提煉分享給了他們,Boyd說我分享的這5個點說明了「我應該屬於硅谷」。

3)Believe the power of belief – 相信「相信的力量」

這跟你創業的目的有關,如果你為了自己而活,為了理想而創業,那麼你就會「堅信」你的事業,堅信你看到的未來,這種「堅信」本身是具有強大力量的,非常Powerful,這種力量可以幫助你組建團隊,籌備資金,打造產品,營銷品牌,銷售服務……你的創業之路雖然荊棘密佈,但是你依然會逢山開路,一往無前。

很多創業者並沒有注意到,「自己對理想的信仰「本身就是力量的源泉,你以為是你畫的餅吸引了團隊、你以為是你未來的上市計劃吸引了投資人、你以為是你的巧舌如簧吸引了顧客、你以為是你的一帆風順吸引了媒體報導……你錯了,如果不是「信仰的力量」,你的餅,你的憧憬,你的巧舌如簧,都會消失在一次又一次的市場風浪之中。

在九死一生的創業過程中,唯一能給你取之不盡能量的,只有你的「信仰」,無他!所以,放棄什麼都不能放棄信仰!如果你都不相信你做的事,那你憑什麼讓別人相信?回頭看看,很多失敗的公司,根本原因都是創始人自己放棄了最初的信仰,之後圍繞在TA周邊的一切都隨風逝去!

4)You were chosen – 你是「被選擇」的

雖然我是無神論者,但是我相信外星人,或者更高智慧的生物,但那不是我們理解的玉皇大帝,真主,耶穌或者其他宗教人物。

我們每個人都生來不同,所以就像我第一條提到的You Only Live Once,告訴我們的,Be yourself!每個人之所以是這個樣子都是「被選擇」的,我們的人生就是無數次選擇的過程,每天看似做著不同的選擇,其實我們是「被選擇做出這個選擇」,不管我們選擇什麼,都是「你的使命」。那麼,為什麼不做點我們自己發自內心喜歡,又擅長做的呢?為什麼你擅長音樂,為什麼我擅長社交,為什麼他擅長管理?

如果這都是被安排好的,那麼順從內心最重要,只有做你最喜歡又最擅長的事情,你才能最快樂,而同時,世界的運轉也會更高效,只要你選擇了最合適你的,那麼也意味著注定該這樣。不要怪你心中所謂的「上帝」不公平,你才是你自己的「上帝」,因為你的旨意就是你心中「上帝」的旨意。

所以,又回到那句話了, You only live once, so be yourself, be your own GOD!

5)Valuation vs Price – 價值和價格

如果你的內心告訴你,你就喜歡在海邊開個小酒吧,每天無憂無慮過日子。OK,沒問題!

如果你的內心告訴你,你就希望做一件千古留名的事業,讓世界更美好。OK,那就是你的使命,接下來你就盡一切能量完成你的使命去吧。你會成功的!

在這裡,我們可以提提價值和價格的問題了。如果你要完成一個偉大的使命,那麼可以說那是無價的(Priceless),如果為了完成這個使命,你需要去找投資人融資,那麼你該如何給自己定價呢?

如果你認為你自己無價,那麼你以一個天價估值融資,那麼自然融不到。我覺得你的無價是在項目真正實現後才體現的,沒有人能保證你的成功,所以初期的估值不應該太在乎「價格」,而是志在必得拿到Smart Money,所謂的Smart Money可以理解為跟你共享Vision,又能提供有價值的金錢以外的資源幫助的投資人。太過於計較「價格」的創業者和投資人可能不是一路的,如果大家一開始在估值問題上分歧比較大的話,建議雙方都不要糾結,直接互相Pass。

硅谷這邊的初創企業天使融資階段的估值跟北京相比反而比較便宜,但是到了A輪的時候因為有了產品和一定的數據,其估值會飛漲,很多時候北京的投資人反而看不懂了。價值凸顯的時候,估值就不是問題了,所以大家可以參考硅谷的創業者,早期不要在乎估值,踏踏實實拿著天使的Smart Money把理想的產品做出來,然後自然會有市場給你合理的「估值」。

6)Enough is not enough – 「足夠」遠遠不夠

這是我推崇的極客精神,所謂極客,在我看來就是在一個細分領域追求極致到變態程度的人,極客不限於技術領域。

由於美國的文化和灣區的文化是一種「鼓勵文化」,孩子們從小取得一點成績就會得到「Amazing」等各方的讚揚,鼓勵孩子們做得更好,所以不管是技術領域,藝術領域,產品領域,營銷領域,都會有很多極客。尤其是我們提及的互聯網和移動互聯網創業領域,這些極客們做出了無數全世界大受歡迎的創新產品,數不勝數!

現在是一個商業發達程度和市場競爭異常激烈的時代,人們的大部分需求都已經得到了滿足,新的創業者們要麼尋找機會用強大的核心技術顛覆舊的產業,要麼在新興市場尋找新產品帶來的新需求(比如iPhone帶來的周邊配件需求等)。不過,不管做什麼,要想成就一個偉大企業,我們都需要一個極客Leader來負責產品,就像Steve Jobs那樣追求完美到變態的程度。

極客首先總是比常人能看的更遠一些,畢竟TA體驗和嘗試過的相關產品比常人多得多,否則也無法稱之為極客;其次,極客對自己負責的產品有著比市面上產品高出10倍的要求,所以一般不會輕易發佈產品,但是每次發佈都會給用戶帶來「驚豔」或者「震驚」的感覺,必須能夠最大程度地提高目標用戶忠誠度;最後,極客帶來的產品通常都會最大程度被各種媒體爭相報導,所以省去了營銷費用,做到酒好不怕巷子深!

在硅谷,即便是Evernote和Tesla這樣的公司都曾經差點死掉,正式他們最求極致的理念導致了公司幾度瀕臨破產,也正式因為他們強大的信仰的力量在最危急的關頭幫助他們度過了難關,最後成就了全世界矚目的優秀公司!

如果一個公司的Leader是某個領域的極客,我會非常樂意投資TA,盡我最大努力幫助他解決他不擅長的事情,讓他專注推出一個讓世界驚豔的產品;如果一個公司的Leader總是覺得「差不多就行了」,比市場上好50%就很不錯了,那麼他可能會是個不錯的商人,可能會打造一個盈利還不錯的公司;但是他不會創造出下一個Facebook,下一個Tesla,下一個Google…

7)Imagination & Execution – 想像力和執行力

自從《阿凡達》在國內上映以後,IMAX或者IMAX+3D電影成了大家必看,最近阿湯哥的《碟中諜4》和《遺落戰境》,《Star Trek 2》,《鋼鐵俠3》等,給我們帶來「身臨其境」的觀影體驗,從電影院出來無不感嘆科技帶給生活的巨大改變,也感嘆好萊塢的想像力和執行力。

同時,我們不禁問自己,為什麼這些大片都是好萊塢的,為什麼中國沒有?是教育決定的嗎?因為我們一直認為華人最聰明了,但是華人拍的電影就不如老美;是環境決定的嗎?因為好萊塢在電影工業領先了50年至少,所以有沉澱;是資金決定的嗎?因為好萊塢的電影製作成本動輒上億美金!

其實,在互聯網創業領域,我們也經常感嘆說硅谷的很多公司就是比我們有想像力,比如我最喜歡的IFTTT,還有Airbnb,ZipCar,Twitter,Pinterest, Google Glass,Siri…

這次我跟一幫斯坦福,UCLA,伯克利等出來在硅谷創業的學生聊天,他們有個觀點很有意思。他們認為硅谷之所以有這麼多優秀公司,首先是因為硅谷有大量的創業公司,龐大的基數自然會跑出來幾個優秀的,相對來講,其實死掉的小公司何其多,只是我們不知道而已。硅谷的創業環境刺激了越來越多的人加入創業浪潮,用他們的話講叫做「魚龍混雜」,「五花八門」;的確我也交流了一個從意大利來硅谷三個月的創業團隊,這裡儼然是互聯網極客的淘金聖地。

不過,這也給我們一個啟發,灣區擁有目前全世界最好的創業環境,所以也吸引了最多的創業者,在高度競爭的市場環境下,那些能夠脫穎而出的那些就成了世界矚目的焦點,估值一路炒上天!

最後,分享一個媒體上沒有報導過的硅谷小故事:

一位當地的華人VC跟我交流,說她來硅谷不久後通過朋友認識了一個極其聰明的年輕創業者,技術很強,做的東西很酷,可惜還是早期階段,她打算下一輪可以跟進;後來她回國兩個月,再次回到硅谷的時候,聽到別人說Facebook買了這家公司,1億美金!她跟創始人落實了之後,感覺硅谷真的是一個不可思議的地方,如果你這有兩把刷子,真的有大把的巨頭為了自己的戰略目的而開出一個「勢在必得」的天價!

尋找投資中的平台型公司 投資界紅小兵

http://xueqiu.com/1525548107/25889526隨著移動互聯網對於中間環節的打破,今年越來越多的傳統和科技公司開始將自己打造成平台型的企業。在這裡「平台型」公司是泛指的,畢竟中國互聯網真正的平台型企業不多,一線的騰訊,二線的奇虎,而我個人很喜歡的歡聚時代可以算三線的平台型公司吧(最近股價也是出現了大跌)。另一方面越來越多的傳統企業,比如零售中的蘇寧,紡織服裝中的一些品牌等等都希望通過O2O將自己轉變成一個平台型的公司。今天,我想說兩點自己對於平台型公司的感悟。

首先從直觀的角度看,移動互聯網的出現能夠迅速整合行業,通過這種行業的整合,可以讓真正擁有客戶黏度的一方迅速將流量轉化為收入,甚至盈利。當然從移動互聯網的角度看這也很容易理解。比如去年當微信剛剛開始全面進入我們生活時,騰訊的股價就開始不斷上漲。那時還有朋友給我做了詳細的分析,認為市場給微信的隱含市值太高了,況且這還是一款不知道怎麼賺錢的工具!然而,隨著微信5.0的推出,市場對於微信如何賺錢的疑慮完全打消。看看韓國的Kakao,就明白微信可以在網購入口端,手游,表情販賣等多個行業賺錢。只要每天有那麼多人活躍在微信上,騰訊就一定有辦法通過這個平台去賺錢。市場突然發現,越來月度活躍用戶才是最重要的資源。

包括我之前寫過的美國排名第一的「約會」工具Tinder,僅僅一年時間就產生了130億次的互動。雖然這個軟件還沒有任何收入,但創始人一點不著急,只要有客戶,就一定能有錢賺。是的,這種感覺如同99年互聯網泡沫時期大家對於搜索引擎的看法,那時覺得只要有流量,就足夠了,就能賺到錢。然而,對於移動互聯網我覺得這種客戶的流量質量要遠遠高於搜索引擎時代。那時,許多流量來自於彈出窗口,是被迫的。而現在的移動互聯網流量是主動的。我們每天看微信的次數可能超過幾十次。那麼微信上的遊戲我們也會去玩一玩,微信販賣的表情才幾元一個,我們可能也會去買。而購物的時候,我們也開始習慣用掃一掃。

所以我個人覺得平台型公司最強的地方就是能試錯。畢竟最大的資源來自於用戶數量,而通過這些強大的活躍用戶,平台型企業可以嘗試不同的盈利點。即使失敗了,機會成本很低。比如微信上,可以嘗試很多不同的盈利模式。只要有一塊業務做起來了,對於騰訊未來的貢獻可能是巨大的。因為公司最大的資源就是用戶。

而說得再遠一些,我們把平台型公司的定義放得再廣一些,我個人覺得一些品牌消費公司也是平台型公司,比如上海家化。家化通過佰草集已經建立了一定的客戶粘性和自己的品牌。與此同時,家化完全可以開發更多的系列,打造全系列的產品。即使這種產品最後失敗,他的機會成本也不會很高,而是可以轉而去開發新的東西。而一旦某樣產品獲得成功,對於家化的利潤增速可能帶來爆發性的影響。又或者是像當年的康師傅。通過方便麵在消費者心中迅速打開品牌知名度後,就通過這個「消費者平台」開發和推廣更多的產品,包括礦泉水,飲料,休閒食品等。

總結而言,平台型公司的特質是具有強大的客戶粘性,可以將這些客戶粘性化為收入甚至利潤。而平台型公司的優勢是可以不斷在產品創新上「試錯」。只要不是客戶特別討厭的產品,即使新產品不成功,但是這種「失敗」的成本是很低的。而一旦成功,往往會給公司的收入增長帶來巨大的幫助。這就是平台型公司的優勢。我個人粗淺的認為,未來會有越來越多平台型的公司。而由於試錯成本低,這些公司的ROE都具有快速爆發的潛質。當然,我個人的想像力還是有限。我相信未來會有更多超越大家想像的平台型公司出現。而這種變化背後的邏輯就是:1)建立品牌的成本越來越高,本身具有強大品牌者會形成寡頭壟斷;2)移動互聯網的出現對於各種行業的整合。

Next Page