- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

地震中的自然規律 Barrons

http://barrons.blog.caixin.com/archives/55696正如哲學家卡爾·玻普指出的那樣,預測是我們區分科學和偽科學的最好的辦法。預測實際現象的統計性而不是預測某個具體的結果,這是對證理論與觀測的一種相當合理而且正常的方式。---《大自然如何工作》

Aspointed out by the philosopher Karl Popper, prediction is our bestmeans of distinguishing science from pseudoscience. To predict thestatistics of actual phenomena rather than the specific outcome isa quite legitimate and ordinary way of confronting theory withobservations. ---How Nature Works

黃金價格暴跌與地震又有什麼聯繫?為什麼地震難以預測?《大自然如何工作》這本書給出了答案。在《大自然如何工作》一書的扉頁,作者引用了雨果的名著《悲慘世界》中的一句話「誰又能計算出一個分子的軌跡?我們怎麼知道這世界的創造不是由隕落的沙粒所決定。」這句話來自於《悲慘世界》中如下一段:

「代數適用於云朵,恆星的輻射讓玫瑰受益。沒有思想者敢說山楂樹的香氣對天上的星座毫無價值。誰又能計算出一個分子的軌跡?我們怎麼知道這世界的創造不是由隕落的沙粒所決定。誰能理解無窮大與無窮小此消彼長,相反相成,迴蕩著生命的深邃與紛至的創造之原。小蟲也有它的價值。小即大,大即小。所有的一切在必然中平衡,這景象令人震驚。」

---雨果《悲慘世界》

「Algebraapplies to the clouds, the radiance of the star benefits therose--no thinker would dare to say that the perfume of the hawthornis useless to the constellations. Who could ever calculate the pathof a molecule? How do we know that the creations of worlds are notdetermined by falling grains of sand? Who can understand thereciprocal ebb and flow of the infinitely great and the infinitelysmall, the echoing of causes in the abyss of being and theavalanches of creation? A mite has value; the small is great, thegreat is small. All is balanced in necessity; frightening visionfor the mind. 」

--- Victor Hugo, LesMisérables

《大自然如何工作》的作者PerBak與合作者湯超和KurtWiesenfeld在1987年通過簡單的沙堆模型,揭示了自然界中普遍存在的複雜系統自組織臨界(SOC, Self-OrganizedCriticality)現象。研究發現,無論是金融市場還是地震、火山爆發、生物滅絕,都具有自組織臨界的特點。

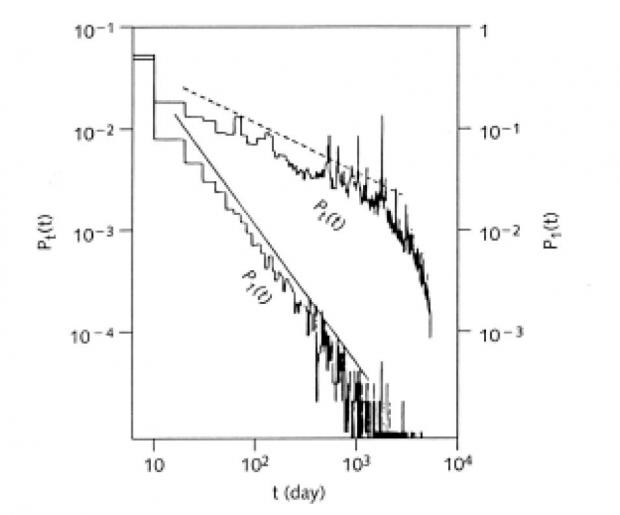

自組織臨界的一個重要特點就是冪率分佈。比如地震的強度與概率在雙對數坐標下是一條直線,顯示出冪率分佈。

Source: National Academy ofScience

冪率分佈的特點讓預測非常困難。首先,人們關心的是危害性極強的大地震,但冪率分佈具有尺度不變的特點,也就是說大地震與小地震沒有本質的不同,無法區分。從自組織臨界的角度看,造成大地震與小地震的內在動力學沒有區別。那粒讓整個沙堆崩潰的砂粒與其他砂粒並沒有分別。其次,地震的分佈雖然概率有規律,但沒有週期性,無法通過時間預測。

但是,《大自然如何工作》卻給出了地震的另一種重要冪率分佈,讓我們可以在一定程度上「預測」甚至避開地震。研究人員發現,地震的間隔時間也服從冪率分佈,地震不是週期性的。也就是說,與人們的直覺相反,大震之後很長時間沒發生地震的地方,發生地震的概率更低而不是更高。這就是說,距離上一次大地震時間越長,此地越不可能發生大地震。換句話說,剛剛發生大地震的地方,反而容易再次發生地震。另一方面,地震在空間上也服從冪率分佈,也就是說離剛剛發生地震的地方越近,發生地震的概率也越高。

根據這個發現,人們應該遠離剛剛發生大地震的地區,因為再次發生地震的概率很大。而曾經發生過大地震,但已經很久沒有發生地震的地區其實發生地震的概率並不高。

謠言傳播有規律,如何從創業第一天就遠離「轉500」風險

http://www.iheima.com/archives/52154.html導讀:創業者從創業第一天開始就面臨各種風險,天災我們無能為力,但是人禍我們還是能夠防範於未然,比如我們可以瞭解謠言傳播的規律,防止「愛他就給他轉500」之類的謠言傷害。本文就是在告訴我們謠言傳播的8½定律,明晰傳播的規律,無論對創業異或塑造品牌,都是有益處的。我們研究惡不是為了去作惡,而是避免自己躺槍,害人之心不可有,防人之心不可無,信息氾濫的時代更是如此。

如果我也不好騙,你也不好騙,為何有些天方夜譚就經久不衰呢?

不管多疑還是輕信,我們總會在某一時刻中了謠言的招。在我們注意到之前,謠言會悄悄繞過精神防線。大多數人都不認為自己好騙。但是謠言若具備一些特徵,就特別可能卸掉我們的防備,讓人信以為真,竭力傳播。

本質上來說,人們傳播一個未經證實的消息是在試圖理解這個世界。在俄亥俄大學,心理學家馬克•佩佐(Mark Pezzo)進行了一項案例研究:學生們聽說校園裡有人得腦膜炎死了。故事迅速傳播開來,焦慮的學生試圖追究事實真相:「這是真的嗎?」「你得腦膜炎了嗎?」「據說校園裡的人都得來次巨疼的腰椎穿刺,你聽說了嗎?」錯誤消息的大市場裡,合格的謠言像流行病似的流存下來,而不合格的謠言很快就消亡了。如何謠言區分合格與否呢?或者說,成功的謠言有哪些規律呢?

1:成功的謠言讓我們焦慮和情緒化。

2005年,卡特裡娜颶風襲擊了新奧爾良,城市被洪水淹沒,也被謠言淹沒了。充溢著焦慮和不確定的氛圍裡,滋生著可怕的謠言:洪水中有鯊魚出沒!恐怖分子在防洪堤布下了炸彈!體育館裡躺滿了被殺的嬰孩和成堆的屍體!

更不幸的是,國家級媒體把謠言當作事實報導了出去——甚至連新奧爾良的市長雷·納金(Ray Nagin)都不明真相地告訴脫口秀主持人奧普拉·溫弗瑞(Oprah Winfrey),專行屠戮姦淫的「幾百人的武裝團夥」正要進入體育場。然而,一旦洪水危機開始解除,調查員就發現幾乎所有廣為流傳的故事都是假的。聯邦應急管理局的醫生甚至動用了18輪卡車準備運走幾百具子虛烏有的屍體。他們倒是找到了六具——可沒一具是被人殺害的。

為什麼這些故事突然蹦出來了?恐懼滋生謠言。一個群體的集體焦慮越嚴重,就越容易變成謠言工廠。正如羅切斯特理工學院謠言專家尼古拉斯•迪方佐(Nicholas DiFonzo)所說,我們通過傳播信息化解恐懼和未知。即便交流的信息是荒誕的,交流本身也能給人一種知曉事態的感覺,來平撫不安。「謠言的一大功能就是試圖挖掘事實,讓人知道該做什麼。我從沒像9·11事件過後那麼驚懼。為了抑制恐懼,人們傳播謠言。」

因此當9·11事件讓大家驚恐地去尋求真相時,人們尋得了一大筐錯誤的傳言,既讓人害怕又荒唐到離譜——每五罐汽水裡就有一罐讓恐怖分子植入炭疽菌啦,猶太人早就知道有襲擊所以9·11當天都不來世貿中心工作啦(實際上911襲擊中15%的死難者都是猶太人)。

謠言少有積極的,因為我們天生傾向於接受消極信息。「人類總是更看重消極信息」,北愛荷華大學心理學教授海倫•哈頓(Helen Harton)說道,「這具有進化上的意義。知道如何躲避一頭老虎比知道哪兒的花開得漂亮更重要。」

當然,大多數人都不用再擔心挨老虎揍了,但是我們還會害怕類似炒魷魚這種事。所以我們把謠言傳來傳去,指望搞清楚到底發生了啥。

2:讓我們驚訝,又照顧我們的既有偏見,謠言就能長久。

瀏覽一下那些被無數次轉發的郵件,「一個人在酒吧醉倒了,醒來之後發現自己躺在一個裝滿冰的浴缸裡,旁邊有一張紙,上面寫著「打電話叫救護車,否則你會死。」結果發現後腰兩側的傷口,原來雙腎被偷走了。」「一個50多歲的教授,將他太太生完小孩之後的初乳放入了一個玻璃瓶裡,然後用蠟封口放入一個盒子,打算等到小孩長大結婚作為一份特殊的禮物送給小孩。二十多年過去了,小孩要結婚了,教授把封印了二十多年的盒子打開,是一瓶紅色的液體。對,是血。」

別信,兩者都是玩笑之言。然而它們卻像病毒式傳播,僅僅因為生動勁爆,又沒離譜到讓普通人完全無法相信。它們與已有認識一致——犯罪分子很可怕,器官移植很緊俏,喝醉了以後會毫無知覺令人擺佈;母親哺乳很偉大,女人會分泌乳汁和經血。——只要內容不是太過火,很多人的常識就不會警醒。

簡言之,我們總愛相信謠言。像米爾克森(Mikkelson)說的,「這些故事符合我們相信,或想要相信的東西,從而避開了我們的防備。」如果你認為金錢使人瘋狂,那麼你就更容易聽信,在2007年美國高爾夫公開賽四天的賽程裡,泰格•伍茲(Tiger Woods)租住豪宅,清空整屋,搬進自己的家具,就為了找到家的感覺。

即便證據已站出來反擊謠言,人們仍會執迷於偏見。馬里蘭大學2007年的一項研究表明,只有3%巴基斯坦人認為基地組織與9·11事件有關。迪方佐說,「很難讓他們相信他們的穆斯林同胞,基地組織,犯下了這一罪行。」

3:謠言傳播,牆頭草比影響力更「給力」。

上世紀70年代中期,「救生員」(Life Savers)公司推出了一款名為「美味泡泡糖」 (Bubble Yum)的兒童口香糖革新產品。以前的口香糖得嚼好久才能軟到吹泡泡,可是「美味泡泡糖」拆包裝之前就是軟的。太完美啦,簡直完美過頭了。孩子們不禁想它到底為什麼這麼軟呢?沒花多久時間,答案就顯而易見了:蜘蛛卵,它一定是拿蜘蛛卵做的。

這個流傳在操場上的胡猜亂想以驚人的速度成長為了鐵一般的事實,「美味泡泡糖」巨量的銷售額跌到谷底。謠言風起不到十天,「救生員」公司的高管通過調查發現,紐約地區一半以上的孩子都知道了。

不存在資源深厚的「操場信息巨頭」,也沒有什麼影響力巨大的「青少年口香糖專家」,蛛卵謠言之所以在孩子群裡瘋傳,因為孩子是輕信的,而謠言借助輕信的人傳播。在雅虎研究信息傳播的社會學家鄧肯•瓦茨(Duncan Watts)說,「關鍵在於傳播信息的意願,而非你擁有的地位或名望。」孩子差不多是逮著啥信啥,所以學校裡謠言橫行。其實愛輕信的成年人也一樣,正是他們滋養了謠言。

只要人們願意去傳播,謠言的傳播速度是很快的。圖片來源:Doghousediaries

4:謠言千遍成真理——哪怕是當謠言聽的也一樣。

某項民調顯示,11%的美國人相信奧巴馬私底下是個激進穆斯林,他拒絕宣誓效忠,還把手按在《古蘭經》上。他還可能憎恨母親,不喜歡蘋果派。奧巴馬是穆斯林的傳說如此深入人心,《紐約客》甚至在封面上諷刺了它,畫中新上任的奧巴馬總統在白宮裡,穿著全套穆斯林服裝,美國國旗放在壁爐裡燒了,牆上掛著本拉登的肖像。

如果秉持超自由主義的《紐約客》是打算借此凸顯謠言之荒謬,可能要先請教下馬克•佩佐。他發現,即使被告知這是無厘頭的,也會加深對於流言的印象。「毋庸置疑,聽得越多,信得越多——甚至是同一個人對同一件事喋喋不休的情況下,」佩佐說,「政客清楚這點;大規模殺傷性武器的宣傳越多,人們就越傾向於相信它的確存在。連否認謠言都能幫助傳播謠言。」

更令人頭疼的是,重複謠言可以使人相信它來自可靠信源。斯坦福大學的一項研究表明,關於「可樂罐上有老鼠尿」這個謠言,被試者聽得越多,越認為其出自《消費者報告》(Consumer Reports),而非八卦雜誌《國家詢問者》(The National Enquirer)。

5:謠言也要「當季當令」。

每年夏季,總會流傳一些海鮮或者啤酒的謠言。像這個,「吃一口魷魚相當於吃40口肥肉。」好吧,雖然海鮮膽固醇含量的確很高,但並沒有「肥肉的40倍」,更詳細點,不管採用哪種計算方式,基本上二者的膽固醇差異不會超過10倍,而且魷魚是高蛋白而低脂肪的一種食物而肥肉含有大量飽和脂肪,相比之下魷魚的營養遠超過40口肥肉。

這類謠言在夏季總會甚囂塵上,那是由於為了消暑,人們喜歡進食海鮮啤酒,腦海中想的都是類似的事情。在別的時間,這些謠言就沒有那麼猖獗。

謠言極可能在人們耳熟能詳的話題裡滋生。英屬哥倫比亞大學心理學家馬克•沙勒(Mark Schaller)指出,「關鍵是信息的特點和傳播信息者的目的要符合。」所以最近哪個話題比較熱呢?這個話題一定會出現謠言。

日本福島核洩漏事件時,關於核輻射的謠言如井噴之勢。那時人心惶惶,對一衣帶水之外的未知危險,人們都繃緊了神經。吃鹽防輻射,以及不能再吃海產魚等等,在那一時間傳播者眾。

6:好謠言簡單明了。

看一下你攢了多少稀奇古怪的常識小貼士:吞下的口香糖排出體外要花七年。大腦利用率只有10%。太空中能看見中國長城。一個人睡覺時每年吃八個蜘蛛。

這些小知識簡單有特點,描述生動,便於記憶。但他們都是錯誤的。不過這正說明具體、易於理解的流言更可能深入人心。「複雜的觀點不好傳播,」 鄧肯•瓦茨說,「觀點在傳播時會喪失詳細內容。」謠言就像傳話遊戲,傳了幾次細節就沒了,變得更加簡單。

據米克爾森所說,吃蜘蛛謠言是雜誌《電腦專家》(PC Professional)的一位專欄作家創造的,他寫了一篇文章感慨我們多麼輕信網絡信息中的無腦描述。他舉了吞蜘蛛這個例子來指出人們在網絡信息中會相信的天方夜譚。很快,傳著傳著就沒人知道它是個笑話了,換來的是成千上萬睡覺害怕張著嘴的人。

具體性也為都市傳說(故事性的謠言,通常發生在朋友的前女友的技工的二侄子這種人身上)助瀾。聽過一個人在外面被一個陌生人拍了一巴掌然後就被騙走了好多錢的故事嗎?或者某位女士想烤乾濕漉漉的狗,結果把它扔進了微波爐?你記著這些無稽之談,很可能因為那畫面深入腦海——每個在大街上迎面向你走來的陌生人都可能不懷好意,或者看著一隻活狗在微波爐裡滋滋作響。

「都市傳說要想流傳下來,得建立栩栩如生、觸手可及的畫面感。」斯坦福大學商學教授柴普•希斯(Chip Heath)說,「相比於抽象事物,人的大腦更擅於記憶具體的感官對象。」例如,研究者讓人記憶一組單詞,過後再讓其回憶,諸如「蘋果」、「鉛筆」等具象詞彙比「真理」、「正義」等抽象詞彙回憶效果更好。

7:經久的謠言難於證偽。

想過嗎,為什麼最喪心病狂的傳說、陰謀論看不到滅絕的苗頭呢?關於尼斯湖水怪,既然曠日持久的追查沒有換來任何結果,為何人們還是會相信尼斯湖有大型史前爬行動物在遊蕩呢?啊哈,因為尼斯湖真是太大了,怎麼確定裡面一定沒有水怪呢?直接反駁太難了呀。

按照迪方佐的說法,好的謠言要避免被證偽。比如,「上一期《中國好聲音》的節目上,導師們因為搶一個學員打起架來了!」這種謠言不會火,因為只要找出上一期的節目視頻,看看到底打沒打架就好了。要是換個說法,「我聽說《中國好聲音》錄節目的時候導師們動手打架了!本來錄好的節目都掐掉了!」——嗯,驗證這個就難辦多了。

柴普•希斯(Chip Heath)稱經久不衰的謠言具有「可驗證證據」,曲解後可以增加那麼點可信度的某種成分。他說,「謠言常常包含點兒事實,可以讓人拿去驗證。」比如這個:「奶粉包裝上的條形碼代表產地,中國的產地編碼是690-695,國產奶粉和進口後在中國分裝的奶粉,條形碼開頭都是69。」於是準媽媽們拿起手邊的奶粉,很簡單地就做了驗證。而實際上,只有一類奶粉的條形碼前三位和國家有關,而且前三位的690-695僅代表條碼註冊國為中國,原產地可能是任何一個國家。

8:我們樂於相信嫉恨的人出事兒。

名人們易於成為下作謠言的靶子。只要一個人聲望和讚譽到了一定程度,嫉恨的謠言工廠就會自行開動,而且美貌與成就越突出,謠言的骯髒程度越甚。看一下所謂「明星謠言大彙總」吧,某某遭槍殺娛樂圈震驚?某某找性愛對象滿足私慾?女星離婚因為某大佬介入?這些骯髒的謠言對象總是燈光下閃閃發亮的明星。

為何名人謠言流傳甚廣又牢不可破呢?部分因為幸災樂禍由來已久。 「謠言傳說中有些人們希望發生的事兒,這樣人們就會認同謠言,樂於去傳播它,」 米克爾森說,「我們嫉妒名人,想把高高在上的東西拽落塵埃,這是人類的天性。」

那些謠言中的名人明星往往是美得冒泡、帥得掉渣,我們多麼希望真實的他們是劣徒。而對於姑娘們瘋狂迷戀的男明星,其他男人恨不得他們是戀狗的怪胎。

潑污男性偶像最易行的方法就是毀損他的男性魅力,說他甚至根本不喜歡女人——而是男人啦,狗啦,其他動物啦。現在再看深受同性戀流言困擾的英俊男星們恐怕就不會奇怪了。「聲稱某個英俊瀟灑的男演員是同性戀似乎能讓其人氣大降,」 米克爾森講到,「就是說,女人喜歡他,他卻不喜歡女人——就是這樣!」

第九定律

我們可能還要講一講謠言流存的最終定律:有時候它就沒啥原因。人們講些危言聳聽的故事,經常出於建立人際關係、或炫耀自己舌燦蓮花的目的——我們不一定要相信自己說的是真的。

嗯,等一下,有時它們的確是真的哦。南澳大利亞大學的迪方佐和普拉桑特•博迪亞合(Prashant Bordia)做了個研究,發現像大型辦公室這種有明確等級制度的群體中,有關公司的小道消息有95%左右都是真的呢。

「每年萬聖節,都有流言說有人把剃刀插進蘋果裡給那些『不給糖就搗蛋』的小孩,」 迪方佐說,「我家就親歷了這種情況,妻子曾經在孩子的萬聖節糖果裡發現縫衣針。我知道這很離譜,謠言專家竟然也相信謠言。別跟別人說哦。」

本文編譯自Psychology Today的The 8½ Laws of Rumor Spread,文章有刪減和內容替換。讀了這9個謠言傳播規律,再看微博「轉500」風險,是不是小菜一碟了?如果你尚未盡興,推薦謠言粉碎機。

創業公司死亡規律:最後融資後僅存活20個月

來源: http://new.iheima.com/detail/2014/0122/58159.html對於大多數創業公司來說,不存在消不消亡的問題,只存在何時消亡的問題。這個結論是顯而易見的,但是支撐它的數據很難找到。畢竟,沒有人――包括創始人或風投公司――會向全世界宣告他們倒閉的消息。相反,他們只會大肆宣揚自己成功的消息。然而,市場研究公司CBI Insights仍然找到了有關創業公司消亡的一些數據。從這些數據中,我們可以看到,創業公司消亡的比例要比人們想象中的更大。 下面是一些有趣的發現:1. 大多數創業公司很早就夭折了。據悉,有超過一半的創業公司在融資100萬美元之前就倒閉了;70%的創業公司在融資500萬美元前破產。考慮到早期創業公司的脆弱性,這樣的消息自然不足為奇。2. 現金並不總能挽救創業公司。對於大多數創業公司來說,就連現金也無法挽救它們。CBI Insights公司稱,平均而言,創業公司在最後一輪融資後僅可再存活20個月。(當然,也有少數創業公司熬過了更長的時間。)平均而言,創業公司在最後一輪融資後僅可再存活20個月。3. 大多數倒閉公司為互聯網公司。從行業的角度來說,大多數倒閉的科技公司都是互聯網公司。由於在過去幾年中,科技公司的絕大多數營收均來自於互聯網,因此這不足為奇。追逐風險資金的互聯網公司越多,倒閉的互聯網公司也就越多。這是不可避免的。4. 社交是噩夢。如果你想創辦自己的科技公司,最好不要涉足社交業務了,因為大多數倒閉的創業公司均以此為業。電子商務公司(例如效仿eBay的公司)和涉足廣告、營銷和銷售的創業公司大多也未能幸免於難。最有意思的是,CB Insights公司利用這些數據編撰出了一份“瀕死科技公司”排行榜,並將該榜單作價7000美元賣了出去。因為這份榜單對於尋求潛在員工或產品的人來說,具有珍貴的價值。比如說雅虎! 相關公司: 數據來自 創業項目庫 作者:樂學 | 編輯:ningyongwei | 責編:寧詠微

《股市進階之道》讀後隨筆——最厲害的武器是規律! 水晶蒼蠅拍

http://blog.sina.com.cn/s/blog_5dfe996b0101sczr.html這是一個老朋友的讀後隨筆,也是迄今為止我自己最認同和最喜歡的一個讀後感。由於這位朋友並未對股市非常投入和深入,所以在具體技術和知識點上未必是感悟最深的。但由於多年的相識和思維方式上的某種相似,並恰是因為並非完全盯著知識點的細枝末節,所以反而這篇讀後隨筆更加深刻的把握和理解到了我寫作的初衷和思維的核心。

——————————————————————————————————————————————

當收到水晶蒼蠅拍同學親筆簽名贈書的時候,我隨手在微信朋友圈裡發了一句:一個不想做HIT的酒店服務生的影評專家不是好股神。一句話概括了水晶同學的頗有傳奇的經歷。

和作者李傑神交已久,大概都十多年了,但是見面次數可謂屈指可數。最早認識還是我和幾個朋友創立的Miform論壇上,十多年前我們醫療信息化行業的論壇還不算多,我們那個草台論壇還能吸引幾個業內的人來吐吐槽,評論行業時局。大家知道其實吐槽也是有技術含量的,比如一個叫水晶蒼蠅拍的仁兄橫空出世,對行業的點評和洞察頗有見地。當時彼此頗有惺惺相惜感覺,此後就交往起來。多年後,突然有天發現水晶同學被人稱呼是股市裡的帶頭大哥了,我心裡暗暗稱奇,傳說中的牛人就是周圍熟悉的人啊。

那時候他在一個瀕臨關門的HIS公司做市場經理,之後他給了個行業內玩命著稱的女人的公司打工,再後以合夥人身份去了個不靠譜的公司創業(很慚愧,我還把一個兄弟賣給他們公司了。)最後,他說要當爹了,於是隱退江湖全職做奶爸。不想卻步入股海,煥發職業第二春了。好了哩哩啦啦套了半天近乎,我之前就明說,不會對本書進行吹捧就是談自己的感受,一如既往的隨筆。

現在外界反應來看,且不說噹噹,亞馬遜網店了,連具有獨有獨立風格氣質文豆瓣網都給出了9.4的高分。當我向MBA同學推薦此書的時候,讓我稍感意外的是他們對我和作者的熟悉而稍感意外,顯然他們在某種程度上更加熟悉水晶蒼蠅拍。說真的,我個人對股票毫無感覺,如果不是為了MBA學公司財務這門課程,就不炒股了,開始還嚴格的看指標啥的,後來就淪落和絕大數股民一樣,都是投機性質的,自然屬於那種7個虧中的人,虧損也就是在10%左右,虧得他推薦的廣聯達,才讓成績不那麼難看。

翻閱這本書,我剎那間有一種恍惚,彷彿到了春節前在東單上島咖啡裡,我們點上一壺茶,很愜意的聊天。我斷斷續續地花了大概有一個月時間來看這本書,此書既不是精彩小說讓人一口氣讀完,也不是枯燥的教科書讓人危襟正坐去膜拜。彷彿就是朋友聊天的感覺,可以很隨性,可以突然的斷片,可以一段的調侃,一段的嚴肅,一段的激情。

他曾強力推薦我中國最好的沒有之一的科幻小說《三體》,此後閒聊的時候討論過整個宇宙最厲害的武器是什麼,是規律!不知道他是否潛意識受到《三體》的影響。從股市認識論的規律談起,關注「高價值企業的特徵」,抓住優秀或者即將成為優秀的企業的發展規律,剖析市場的演變規律。其實就是對股市認知、企業運營分析、市場理解的方法論和工具了(外企常來這套東東)。更重要的是用化繁為簡的方式進行表達,讓大家能夠快速地理解這些規律。可能這與他之前做售前顧問經常與客戶溝通的經歷有關係。相信很多人看這本書的時候,頗有點破一層紙的感覺,更加清爽。發出「哦。對,原來是這樣。」「這下子明白了。」的感嘆。在發現價值這一部分章節中,某種程度上可以不用股票成長的角度看待,而是對企業運營成長視角的解讀,更是幫助職業經理人更有遠見地進行企業管理。

如果是所謂的專業人士寫這類書就未必如此效果,他從自身經歷和散戶的心路歷程的視角出發,所以很大程度上引起大家的共鳴。還有一點,水晶也毫不避諱錯誤和股海沉浮中的彎路,錯誤的教訓有時候比成功的經驗更讓人領悟。比較時髦的話說就是很具有「同理心」。

這些讓我想起在我做實習醫生時候最受同學歡迎的臨床帶教老師進行外科示教手術,老師一邊操作,一般講解。為什麼這樣操作,這樣操作的優點是什麼?還有其他什麼術式?潛在的風險是什麼?重要的不是如何操作,而是思考如何去做,為什麼做?後果是什麼?更多是介紹思考的方法和途徑,不是直接告訴去做什麼和不做什麼?

整體翻閱下來,我個人更喜歡第16章之看好未來的邏輯這個片段(他告訴我他自己也喜歡這段,果然是默契!),寫的相當大氣,從歷史的視角,其實已經超越了談股了。對歷史的把握,對時代的認識很有氣勢感。以前說的把個人命運和時代緊密結合起來,多少覺得有些遙遠,甚至當做很好笑的政治性口號。隨著自己的經歷和對生活、工作的感悟,愈發理解這話的內涵了。這裡真的要由衷地說:感謝這個時代,給了我們如此多的機遇,如此多的選擇。

按照我這個充滿處女座氣質的白羊座人風格(水晶也是白羊座!),必須進行挑刺。比如對於一些專業術語的英文縮寫在最後的16章節給了詳細的解釋,從閱讀的習慣上上應在書中前幾章就應該出現了,開始就做出明細的解釋,而且有些縮寫應用上並不是很規範,或許是小編的責任?

有些文中觀點我也未必認同,文中提到說他本人也會去其他論壇看看大家對股票時局的看法,當發現自己與所謂主流一致的時候就立馬質疑自己了,要」遠離大多數人「。就我個人觀點來看,我鼓勵和欣賞保持獨立思考的精神,甚至與眾不同,也承認真理大多數情況下確實是掌握少數人的手裡的。但是,並不意味著當你和大眾觀點一致的時候就是什麼從眾流俗了,你就錯誤了。精英與大眾的觀點並不總是對立,沒必要那麼絕對。

我相信和大家的感受是一樣的,水晶蒼蠅拍同學閱讀了大量的書籍,並且涉獵廣泛,功夫全在身外。他儘管不是什麼名校畢業,但是堅持地勤奮學習(呵呵,好像小學生造句的感覺)。對學習真的已經成為一種信仰了。我更多的認可他對股市的內心感悟,更引申至人生的感悟。我們知道知識的學習相對容易,但是真正地領悟並學以致用,成為自己掌握和利用的規律,這是需要內功磨練的。

談到這裡,我想我和大家有個同樣的期待,就是至少5年以後再見到他出版新作,名字我都替他想好了《股市高階之道——一個散戶的自我修養昇華》。我知道,這不是很著急活,都是需要歲月和實踐的歷練以及個人自我修養不斷完善。其實,我們每個人不是都在各自人生的道路上在修煉麼?

抓住主要矛盾,思考大盤規律 xuyk的博客

http://blog.sina.com.cn/s/blog_610b154e0102f2kf.html股市裡總有那麼些規律 作者:格隆匯 小天

http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1929股票市場已經存在了很長時間,如果您有認真的推敲過股市的規律,能發現一些很有意思的特點。下面小天來和大家分享一下自己發現的奇特的現象,純屬閒聊,歡迎指正~

首先我們來說說A股,如果您有仔細做統計,你會發現80%的星期四A股都是下跌的,至於原因可能很難有人解釋得了,但統計結果確是如此。每星期的其他幾天卻沒有什麼規律可循。所以,利用「星期四必跌」的規律,可以幫助我們找到買賣股票的更巧妙時機,如果你想買入一隻股票的那天剛好是星期三,那你可能就要考慮考慮了>.<如果是在星期四的下午收盤前,可能會是一個比較好的買入時機。

港股現在基本上在跟著A股走,在滬港通開通之後,將會更加「A股化」。A股的上述特點如果繼續保持的話,將帶給港股同樣的特點。

每個月的期指交割日那天,一般的大盤升降都有一定的規律。股指期貨是多頭與空頭的較量,如果某個月股指連續強勢上漲,那麼在股指交割日那天股指往往會先沖高,沖高之後再狠狠的往下殺,反之亦然。利用這個機會,機靈的人都能在股指交割日有所收穫。

大盤的運行和個股的走勢都有他們獨特的魅力和規律,有些股票就喜歡下午才漲,有些股票就喜歡每天只漲1-2個點,還有些股票每天都是沖高5-6個點之後回調,總結每個股票的特點和規律,採取不同的策略,才是「炒」股票的精髓。

就讓我們和股票的這些有趣的特點一起做個愉快的遊戲吧:)(小天工作室微信:XTinvest)

淺議醫藥行業投資規律 (作者:紮西德勒) 最後遇到你

來源: http://xueqiu.com/3616204477/33036711註:對醫藥行業的投資,我也談兩點個人看法。

第一,醫藥行業的細分子行業非常多,個人傾向於投資:跨界的藥用消費品企業(如上海家化的草本護膚、雲南白藥的日化大健康、東阿阿膠的補血保健、廣州藥業的王老吉大健康等)、傳統中藥企業(如片仔癀、雲南白藥、同仁堂、天士力等)、中藥現代化企業(如康緣藥業、紅日藥業等)和有獨家產品的生物制藥企業。回避原料藥、仿制藥以及抗生素、維生素等子行業,這些子行業估值很低,但卻是誕生大熊股的溫床,比如海普瑞、海正藥業、華北制藥、新和成等。

第二、任何一個企業都有不同的發展階段,每一個階段的成長能力也有差別,估值水平和股價表現也會不一樣,醫藥股也不例外。個人傾向於投資:動態市盈率在20~30倍,當年凈利潤增速在30%~40%以上,最好50%以上的優質醫藥股,且預期其未來業績持續向好(比如未來三年複合增速30%以上)。當年凈利潤增速在30%以下,市盈率超過30倍且業績預期不能改善或不確定的醫藥股,即使質地好也要謹慎,原則上不投資。股市沒有神話,沒有了最基本的成長,也就沒有了支撐高估值的理由,弱周期的醫藥股也不例外。

匯報一下我對醫藥行業的看法和思考。事先聲明,這篇文章的圖片部分是拷貝自醫藥買方同行的報告,基本都做了說明,未說明的都是自制。希望愛考據的朋友輕點拍磚。所有內容文責自負。有錯漏或任何意見請直接砸,甭客氣哈。

這篇文章分三部分,第一,醫藥這個行業的特殊性在哪里。第二,這個行業有哪些投資規律,怎麽去理解行業,分析公司。第三,結論和建議。

引子

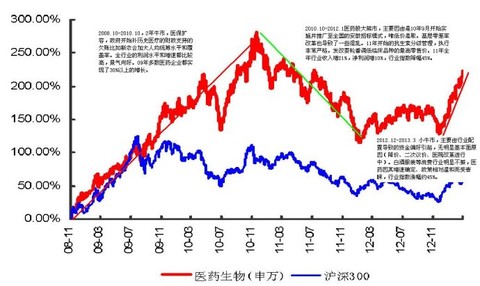

回顧過去五年醫藥股的歷史走勢。

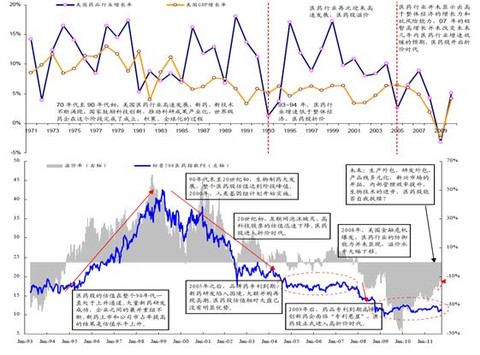

醫藥板塊過去五年的波動有三個大波段。08.10-10.10,兩年大牛市,醫保擴容,政府加大投入三年8700億,新農合加大統籌。行業景氣向好,09年多數企業都實現了30%以上的增長。第二階段,10.10-12.1,醫藥股大熊市,主要是政策全面收緊,包括:安徽孫誌剛唯低價是取的招標模式被推廣到全國,基層零差率也導致了一些混亂,加上抗生素分級管理的嚴格執行和發改委輪番調低最高零售限價。結果11年全行業收入增21%,利潤增10%,行業指數降幅45%。第三階段,2012.12到2013.3的小牛市,這波是純粹的資金的行業配置偏好引起的行情,並沒有明顯的基本面因素支持。相比與白酒服裝的明顯不振,醫藥因其相對的確定性而備受青睞。行業指數漲幅約45%。

醫藥行業特性

醫藥行業有兩個最大的特點:高度專業,高度監管。行業是典型的多頭監管,包括衛生部(管醫院和衛生事業)、商務部(管流通)、發改委(管藥品價格和企業項目投資)、藥監局(管藥企和藥品註冊、生產)、中藥局(管中藥)、人保(管醫保)。而且醫保三大塊(居民、職工和新農合),新農合由衛生部主導。更別提國務院的醫改辦、各省分支機構了,監管錯綜複雜。

從產業鏈條來看,也明顯較長較複雜。從上遊的原料藥、中藥種植甚至科研院校到中間的化藥和中成藥,再到經銷商,醫院和零售兩大終端,最終到消費者。

產業鏈上各方的議價力也不同,從大到小依次是,政府,醫院/醫生,制藥企業,最後是患者。產業的核心是醫院/醫生,患者能做的只有兩個:第一生病,第二掏錢。患者沒有任何的議價能力。

醫藥行業的第二個特點是其細分子行業特別多。主要包括:原料藥,化藥(又分普藥、專科藥,仿制藥和創新藥等),中藥(分為飲片和中成藥),跨界的藥用消費品(又包括日用品和保健品),生物制品(包括血制品、疫苗和生物制藥),醫療器械,流通和醫療服務,共8個子行業。

任何一個行業都是為了滿足人的某種需求,醫療需求的來源就是我們會生病。產業第三個特點是病種繁多。世界衛生組織WHO有個國際通用的疾病分類目錄ICD-2010(http://www.who.int/classifications/icd/en/),設了19個大類和兩個補充分類,下屬一共2223個細分病種,這樣就切分出來眾多的細分市場。很容易理解,具體的病種不同,診療方法不同,市場容量和競爭都各不相同。這是醫藥行業複雜性的第三個來源。

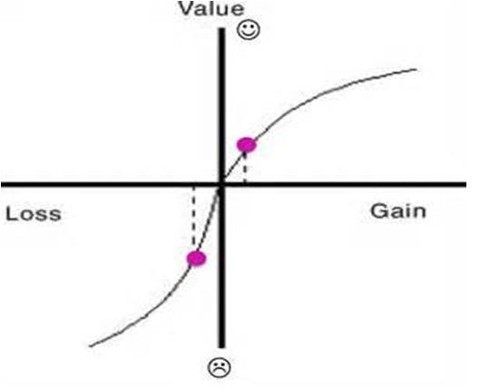

我們拿房地產和醫療兩個剛性需求做個比較。從城市居民的典型消費周期看,25-35是購房的高峰,50以後是醫療支出的高峰。住宅消費的特點是,大額,頻次少,一次性的,一般發生於收入期,事前可預知,主動,買房是可以自主決策的,決策權在自己手里,買賣的信息比較透明,其背後的心理機制是錦上添花,生活質量越來越高。但醫藥就不同,消費時間是老年後,額度有大有小,老年後基本都比較大。醫療需求事先是不可預知的,非常被動,生病了必須治,而且還沒有決策權,是醫生代為決策,信息非常不透明。對應的心理機制是對疾病和死亡的恐懼。

基於這一點,我們可以很容易地理解:健康的效用曲線是高度損失厭惡的。疾病給我們帶來的痛苦包括:病痛和不適,生活質量全面下降,心理壓力,恐懼,時間損失和金錢損失。生病是健康的損失,健康的效用曲線,一定比財富損失的更陡峭。所以,消費者作為患者的時候,支付意願最強,幾乎不用懷疑。

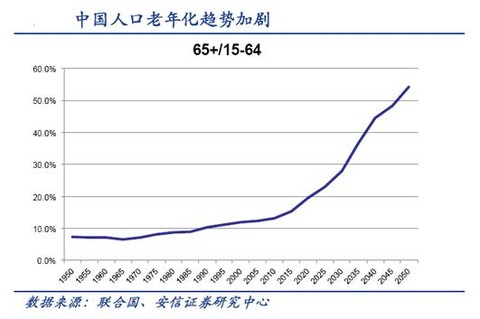

現在看整體人口。人口的年齡結構和收入決定消費結構,當前中國正處在快速老齡化的初級階段,看下面這張圖(系列圖抄襲自安信證券年度策略報告,致謝)。我們正處在快速老齡化的初始位置,剛剛起步,未來老年人的占比會越來越大,這是板上釘釘的趨勢,誰都改變不了。

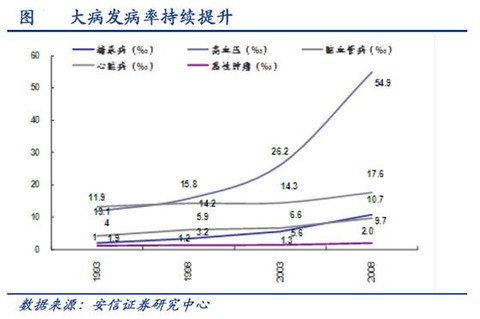

第二張圖,發病率。我們認為環境惡化以及生活方式決定未來大病的發病率一定是持續上升的,這個很容易理解。

第三張圖,日本厚生省的測算,70歲以後醫療支出占一生的一半。上述三個因素相乘,基本可以得到醫療總需求的趨勢。

以上這三個因素相乘,就可以得到醫藥總需求的演化趨勢。

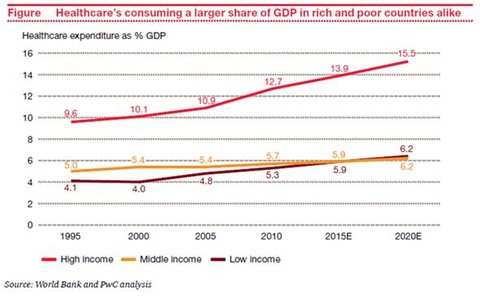

我們來看實際醫療支出的趨勢。全世界來看,醫療支出占GDP的比例都是持續上升的。三條線,最上面是發達國家,比重在12%,發展中國家約6%。我們中國是多少呢?5%。是的,你沒有看錯!!!(歇斯底里效果更好) 2011年我國的占比是5%,處在發展中國家1995年的水平。我國的目標是2015年到5.5%,2020年爭取到6.5%。我們是總量的高富帥,人均的矮矬窮。

行業增速上,一般醫藥行業都是2倍的GDP增速,GDP是10,行業就是20左右,現在7-8,行業增速基本在15-20%之間。

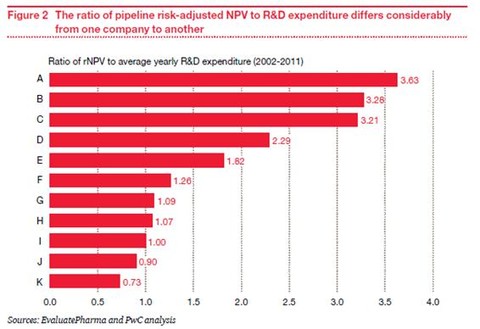

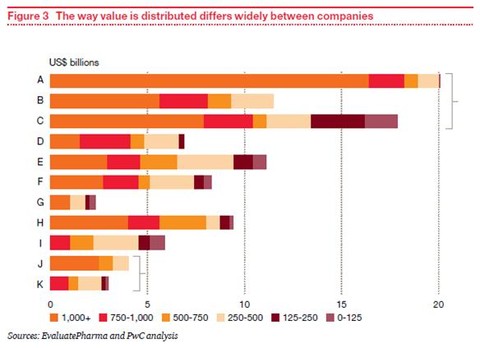

關於研發,醫藥行業發展的驅動力之一就是研發,我們看普華永道的一個分析結果。全球最大的前十一家藥企,其研發項目的風險調整後的凈現值與研發投入比,高的3.6,低的有0.7,低於1就屬於毀滅價值型研發。大家可以看到,那些國內藥企無比艷羨的國際巨頭們,他們的研發也未必都能帶來巨大的回報。右邊圖是研發項目的價值分布,有些公司是項目較少,但每個都是大項目。有些公司項目多,但都較小。

不管是國際巨頭還是國內企業,不同的企業他們采取的研發策略也不同。有自己做的,有外包的,有購買他人成果的,也有與院校合作開發的。具體看領域,自身科研實力、外部可得性和成本收益比。

關於行業增長,醫療行業是一個政策驅動型的行業,因為其高度監管,監管的重大變動就會帶來行業格局的變化。寬松就是牛市,收緊就是熊市。比如招標政策,如果是“唯低價是取”的安徽模式,那就是寒冬,行業的利潤增速低於收入增速。發改委的降價基本每年2-3波。未來行業的價格壓力持續存在。

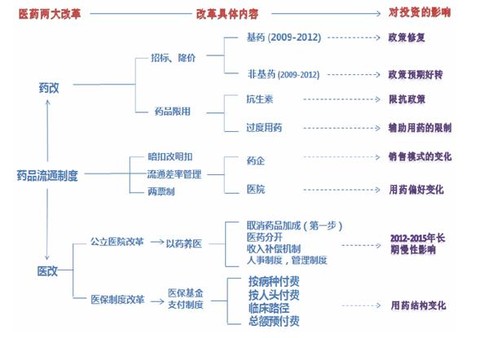

近兩年醫藥行業最大的制度變革就是醫改,我們認為,遊戲規則的改變一定會帶來蛋糕切分方式的變化,而這也是行業分析的重點。我們對整個醫改的趨勢做個鳥瞰,有如下的結論。首先,政府只會小幅逐步加大投入,如新農合和醫院的基藥補貼,整體依然是控費的思路。價格管制、壓縮醫院的藥品費用是長期趨勢。一個正確的可能性是在控制總支出增長的前提下引入市場機制,來協調醫院零差率補貼太少的矛盾。關於醫生,我們想說的是,他壟斷了診療信息,手握處方權。因此,醫生的利益要麽在明面上由制度保證,要麽在暗地里由各種回扣和賄賂保證。

2013年行業期待的變革有:第一付費制度改革,第二新基藥目錄,這個3月15號已經發布了,307變成520。第三中成藥降價,主要是化藥降完了。第四質價兼取,這個國務院辦公廳14號文已經提了,但沒細則,還得看各省招標辦具體怎麽個搞法。最後基藥招標的上下左右聯動。所謂上下,是大醫院跟基層的聯動,左右是相鄰各省的價格關聯。

對醫改的整體判斷是:效率和公平難以兩全。從全球各國的醫改歷史看,都沒有完美的解決方案,日本施行全民醫保,兩年調一次價格,犧牲企業利益,整個醫藥板塊估值極低。美國制度均衡,略偏向藥企(其價格是市場化的)。

在這樣的大的制度環境下,醫藥企業該如何應對呢? 我們的建議是十個字:進目錄,保價,放量,廣覆蓋。

首先你得想盡一切辦法進各種官方診療指南(包括國外的),進各種目錄,進不了基藥進醫保,進不了醫保進各省的增補,能進多少進多少,很多藥品都是先進增補再進基藥。這是一場戰爭,進不了目錄,競爭又激烈,基本死路一條。其次就是在招標中想盡一切辦法維護價格,不是獨家的可以考慮優質優價,各種獎勵首仿GMP規範市場認證等,可以考慮質量分規模分,減少價格降幅。第三,在中標區域大力推廣,爭取放量。第四,廣覆蓋,不要過度精耕細作,在單一醫院量不要做的太大。做的太大,醫院藥品排名上去了,醫保的質疑和監管壓力立馬就來了。所以,要廣覆蓋,尤其是二線用藥、輔助用藥和類安慰劑藥。

那麽醫改到底對投資有何影響,這張圖給出了直觀的解釋,大家可以做參考。(圖片抄襲自國金證券2012的行業策略報告):

小小總結一下,從老齡化需求到企業拿到手的利潤,到底還有多遠?老齡化僅僅是提供了一個蛋糕。

需求的支付意願我們已經分析過了,剩下的兩個外部因素就是醫保,醫保能釋放,或者說撬動支付能力。第二個,藥價管制。要分享這個蛋糕,藥企必須做到:第一,選擇市場大、競爭少的品種進行仿制/研發,最好獨家。第二,順利完成1-3期的臨床並拿到新藥批文。第三,生產管理拿到新版GMP證書和生產批件。第四,建立銷售隊伍和模型。第五,價格維護(比如政府公關、質量層次、招標策略等)。

醫藥行業的投資規律

對過去幾年醫藥牛股的梳理,我們發現,不同的階段有不同的牛股,多數是各領風騷兩三年。業績的成長性由品種決定,差公司好品種一樣能成大牛股。而好品種的來源卻各不相同,有時勢造就的,有老祖宗傳下來的,有政府給的,也有自己苦幹出來的。

國內醫藥股的一個典型特征就是估值比較高,而且歷史看一直比較高。首先,估值溢價率就是板塊的PE除以大盤的PE,這個指標是衡量醫藥板塊整體估值水平高低的一個關鍵指標。行業的PE倍數是在下降的,但估值溢價仍保持高位,尤其08年以後。行業的高估值來源於醫藥行業的長期成長性。相對低估是戰略性的行業買入時點。

經過分析,認為板塊高估主要是由行業特征和發展階段決定的。大家可以回想銀行、煤炭、白酒和醫藥這幾個板塊的估值。當然,跟白酒、銀行比起來,醫藥板塊業績的成長性也許不算高,但可能增長的持續性要超過白酒和銀行。

美國、日本、中國、印度的橫向比較分析表明,當行業中長期的增速高於整體經濟增速時,行業是存在溢價的,至少在醫藥板塊看來是這樣。增速差越大,溢價越高。當然還有資本市場的因素,投資者結構、市值大小和偏好等,也助推了醫藥股的高估值。

大家可能更想了解的是,這個高估值能不能持續?我們目前的看法是:如果估值過高,一定會調整,但估值溢價中短期不會消失。長期看,行業是不是能維持高增長的預期非常關鍵。如同銀行,歷史上實現了高增長,但大家普遍認為這個增速受制於各種因素難以維持,那麽估值就一定會下來。假如說未來醫藥行業面臨著巨大的價格壓力,使得全行業的增長都出現了很大的問題,比如增幅降到10%一下,那麽醫藥的高估值就一定會消失,比如日本。日本全民醫保,每兩年降一次價格,所以日本股市醫藥板塊的估值甚至低於大盤,出現了估值折價。

我們以美國為例分析行業高增速跟高估值的關系。70-90年代,新藥和新技術不斷湧現,醫藥公司發展很快,大藥企基本完成了壯大和全球化的過程,享受高估值。93-94年,行業增速低,醫藥股折價交易。95-03年,受益於技術大爆發,行業高增長,高估值。05年以後,大量重磅新藥的專利保護到期,藥企逐漸面臨困境,溢價消失,開始折價交易。

上圖抄襲自招商證券的國際板點評報告《全球視角:國際板引發的中國醫藥股估值思考—風雨迷途,HOLD住成長》,個人覺得很能說明問題,推薦有興趣的看原文。

醫藥產業的特殊性決定了產業研究的諸多特征。醫藥產業鏈有這樣幾個特點:產業鏈複雜,高度監管,專業壁壘高,多樣性強可比性弱,信息不透明,潛規則特別多,而且永遠處於一個動態演變的過程。那麽相應地在研究中就必須註意以下問題:

1 具體問題具體分析,自下而上,總量指標常常不靠譜。

2 行業跟公司差異較大,大公司數據更有指標意義。

3 治理規範、信息透明是醫藥投資的基本條件。

4 極端重視調研和同行交流。

5 警惕“黑馬式研發項目”----重慶啤酒 vs 恒瑞。

6 回避各類概念股---癌癥、HIV、生物、流感

7 研究員要求:知識全面--政策/學術/商模/市場都要熟悉,

重點覆蓋--核心競爭力和成長性兼備的企業。

8 行業的重點:政策、國內外行業趨勢

9 企業的重點:品種營銷

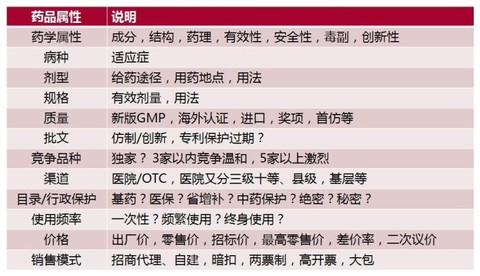

為什麽品種這麽重要?

這是因為,一個藥品身上,負載了太多的屬性,包括:藥學屬性、市場屬性,商業模式和監管屬性,這些屬性相互重疊,相互決定。具體包括,藥學屬性,病種,劑型,規格,質量,批文,競爭品種,渠道,目錄情況,行政保護情況,使用頻率,價格,銷售模式等等。見下表,可粗略理解品種的複雜和重要性。

那麽,下一個問題就是,什麽是好品種?

所謂好品種,一般也稱為重磅品種、重磅炸彈或大品種。我們覺得好的醫藥品種,至少應滿足三個條件。第一,安全性強,療效好。這是毋庸置疑的。正規藥品,不安全,沒療效,肯定會被市場淘汰的。第二,藥品適應癥必須是大病種,小病種市場容量小。這里列出了幾個領域,供參考,心血管、腫瘤、消化系統、神經系統等。第三個條件,競爭比較少。最好是獨家品種,有專利或行政保護,或首仿國外的重磅原研藥。

最後,有一些觀察結論跟大家分享。相對於OTC渠道,醫院用藥更容易出大品種,這個部分是因為OTC市場化程度高,充分競爭,患者有決策權,而醫院端因為有醫生的關系,利益驅動力更大。第二,相對於口服劑型,註射劑更容易出大品種,如中藥註射劑。第三,最好同一領域形成產品群,同一科室或相關科室協同互補,產品布局上最好不要東一榔頭西一棒槌。最後,營銷上也要聚焦品種,集中優勢兵力打勝仗。有些公司好品種太多,主次不清,也難做大。資本市場上看,單一品種的公司業績增速往往比多品種尤其幾十上百個品種的公司要快(當然可能成長的持續性差,故單品公司的估值一般較低)。

如果我們按品種和營銷兩個維度分一個矩陣出來,可以將醫藥公司分為四大類:

品種強,營銷強:恒瑞、天士力、白藥

品種強,營銷弱:中恒、昆藥、同仁堂、片仔癀

品種弱,營銷強:康芝 益佰 湯臣倍健

品種弱,營銷弱:千金藥業,桂林三金

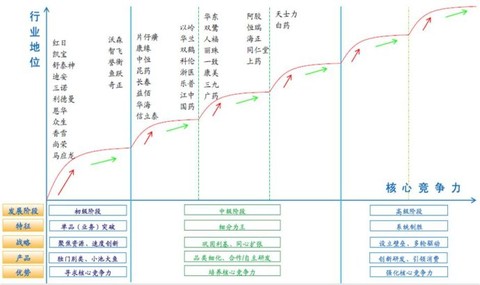

品種的意義還在於,一個公司的品種結構可以決定公司的發展階段。這是將上市公司按不同發展階段來劃分的一個框架:(本圖來自國信證券醫藥組的2012策略報告)

簡單總結下行業的分析方法。第一看政策取向,基本的政策取向決定大波段,如各省招標情況,新版GMP改造,國務院56號文,14號文,基本藥物目錄,二次議價等。第二看行業判斷,月度利潤,相對估值溢價和市場情緒,三位一體。第三,看企業,首先是品種,單品決定短期的成長性,“傳統新上在研”的多品種梯隊決定長期成長性。第四,看營銷實力,行話也叫運作能力。深入了解品種及競品,深入了解不同渠道(藥店、大醫院、縣級醫院、社區、鄉鎮衛生院等)的特質,了解患者,架構對口的營銷策略和體系,管理並激勵隊伍,學術推廣,引導處方習慣等。

在不同的子行業里,“品種營銷”框架有不同的具體表現形式。血制品看漿站,服務看網點擴張,普藥、原料藥看規模看成本,出口定制看大客戶看ANDA,疫苗和專科化藥看產品,器械看渠道、性價比,消費型中藥看品牌,稀缺中藥看資源,中藥註射劑看安全渠道價差,保健品看品牌渠道價差。總結不一定全面,大家可自行修剪。

行業風險:說實話有很多,太多需要註意的地方。如果真的理解了醫藥行業的複雜多變性,你可能會覺得處處是風險。所有上述討論的要素和經營要點、外部環境,只要有波動和不確定性,那就會構成風險。

結論和建議

從目前結構來看,認為選股的思路取決於持有時間,如果是中短期(1年以內):成長性為主,核心競爭力為輔。首先是小市值-單品種-高成長類型的,其次是細分行業水漲船高型的。如果是希望長期投資,或者戰略性投資,那麽選股思路就是核心競爭力為主,穩健成長,強者恒強。我們推薦兩類:一是老牌中藥,二是化藥龍頭。

最後回顧下本文的主要結論:

第一,醫藥產業非常複雜,制度、醫院、藥企、患者四變量縱橫交錯。行業景氣看政策,公司選擇看品種營銷。

第二,2個數字:收入增速2XGDP,估值1.5-2.5X大盤PE。

第三,醫藥投資需要專業、聚焦,必須重視研究,重視對產業的理解。

第四,醫藥股行情的兩大模式,一政策驅動的基本面,二資金偏好。

第五,優質醫藥股有長期投資價值,精選個股重配行業,10%底倉。

第六,戰略建倉時機:行業悲觀,股價低迷,市場開始忘記醫藥股的時候……

三句話送給大家。我們終將老去,如果這是對我們對未來唯一正確的預測,為什麽不投資醫藥呢?謝謝。(完)

通過公司市值判斷投資空間的14條規律

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_52f179b50102ve6o.html市值區間對判斷公司股價表現的有效性來源於公司生命周期理論。

在公司生命周期的不同階段,其盈利能力、成長性和成長空間都有顯著的差異,這必然在公司估值水平和股價上得到反映。

本文以市值作為公司生命周期的代理變量,在A股非金融企業整體、主要市場(主板/中小板/創業板)和主要行業板塊三個層面上系統比較了各市值區間上市公司的估值水平、基本面成長性及股價表現,並從中總結出了14 條具有普遍意義的規律。

規律1:隨著市值規模的提升,公司股價上漲越來越困難,業績增幅≠股價增幅

在我們的考察期限內,除了極少數例外,高市值股票的平均估值水平都穩定地低於低市值股票。

這意味著當公司由小股票成長為大股票時,估值將逐漸成為拖累股價上漲的變量。例如,要使1家200億市值公司的市值再提升1倍,在正常情況下其業績增幅需要遠超1倍。

規律2:100/200/800 億以上市值標的合理PE(TTM)水平的閾值在40/30/20 倍左右

從近5年的數據看,100/200/800億以上市值標的PE均值很少超過40/30/20倍,除非有強有力的支撐因素,投資者應優選估值水平在上述臨界值以下的投資對象。

規律3:200-400億市值區間標的估值下滑風險提升

在A股上市公司生命周期中,200-400億市值是一道必須面對的門檻。公司市值達到200 億以前,其大概率能夠享受較高的估值水平(高於30 倍PE),而當公司市值進入200-400億區間後,其估值水平存在加速下滑之虞。

以近3年為例,市值處於200-400/400-800/800億以上的上市公司 平均PE(TTM)分別為29/22/12倍,這與中低市值標的所享受的高估值顯然有著雲泥之別。

規律4:25億市值看主題,200億看業績,400億看創新,800億看國際對標。

不同生命周期階段上市公司有著不同的股價驅動因素。

一般而言,微小市值企業(25億以下)盈利前景不甚清晰,但能夠享受較高的估值;只要公司契合時興的主題,其市值即有可能達到25億量級。

中小市值階段(25-200億)是企業成長的快車道,此時投資者的註意力集中在企業業績能否兌現方面;

從中長期看,上市公司要想有效突破200億市值,必須向資本市場交出紮實的業績答卷。規律3顯示,當公司市值超過200億後,投資者開始更多考慮公司發展的天花板問題,在此階段如果公司沒有在成長模式上進行有效的 創新,其估值水平將顯著降低,市值攀升困難程度增加。

對於超大市值公司(800億),一般而言其國內市場占有率提升空間已較為有限,面臨與國際巨頭正面交鋒的壓力,故其估值水平將越來越多地與海外巨頭直接對標。

規律5:高經營杠桿企業能享受高估值

我們以折舊、銷售費用和管理費用之和表征上市公司的固定成本,並在此基礎上計算經營杠桿2。我們發現,上市公司估值水平同經營杠桿間存在穩定的正相關關系,經營杠桿高的企業估值水平明顯更高。

這可以從兩個層面加以解釋:

(1)在外部需求不變的前提下,高杠桿企業能夠實現更快的增長,更高 的成長性要求相應的估值回報;

(2)固定成本中,研發、營銷及設備投入往往轉化為公司的護城河,這也能提供估值溢價。

規律6:創業板公司資金實力更強,市場資金面緊張時創業板溢價高

我們的研究顯示,創業板公司平均資金實力遠超市場整體。2013 年創業板公司整體現金占總資產比重為29%,顯著高於A 股非金融企業總體水平(12%),而創業板公司帶息債務占總資產比重(13%)亦大幅低於市場整體(32%)。

當市場資金面緊張時,創業板標的債務壓力更小,且擁有充足的現金來整合行業資源,故應當享有更高的溢價。

創業板設立以來的數據表明,創業板綜指相對上證綜指的漲跌幅與10 年期國債收益率相關性近80%。

規律7:小市值公司(50億以下)重個股,中大市值公司重行業

當公司市值低於50億時,公司在所屬行業中市占率相對較低,此時公司自身的產品質量、商業模式、治理水平是決定股價的關鍵因素,行業屬性對公司的影響尚不顯著。

從統計數據上看,該階段不同板塊業績和估值差異都相對較小。而當市值超過50億後,公司一般而言就已經躋身行業重要競爭者,從而表現出一定的行業屬性。

相應的,不同板塊間大中盤股的業績和估值都出現了明顯的分化。例如,近3年市值處於100-200億間的TMT標的PE均值是地產的2.1倍;而同一時期0-25億市值TMT標的PE均值僅是地產的1.5倍。

對應到投資上,對待小市值公司可以自下而上研究為主,適當放松對行業屬性的要求;但一旦投資對象目標市值超過50億,投資者需要認真考慮行業層面的風險。

規律8:必需消費、TMT市值“天花板”高。

從歷史數據看,必需消費、TMT 成長期相對較長,在200億市值前基本不用擔心估值大幅下降的風險,而地產等板塊市值“天花板”相對較低。

具體來看,各板塊按估值大幅下滑時對應的市值閾值可分為三組:

閾值較高的板塊:TMT(400 億)、必需消費(200 億)、中遊設備(200 億)

閾值較低的板塊:上遊(50 億)、中遊材料(50 億)

閾值最低的板塊:地產(25 億)、公用事業(25 億)

顯然,按照統計規律,當公司目標市值接近所屬行業閾值時,由於估值下行的概率較高,公司市值提升難度大幅提升,這要求投資者對投資要件進行更為細致的檢驗。

規律9:與美國市場主要板塊市值分布的橫向對比顯示,我國消費類上市公司的成長空間最為廣闊。

美股25億市值以上公司約2500家,這部分公司與A股可比性較強。其中,必需消費、可選消費及公用事業中大市值公司占比顯著超過A股;我們認為消費類行業契合經濟轉型的前景,市場空間較大,值得重點關註。

規律10:當市值突破25億元後,上市公司可能迎來一輪業績爆發

從近幾年的數據看,25億市值以下標的業績表現參差不齊,成長性在各市值區間中墊底;當市值突破25億時,上市公司業績整體出現了顯著改善。

如近3年中,市值在25-50億間上市公司業績增速均值為14%,遠高於25億以下市值標的(8%)。

當公司市值進入200-400 億區間後,其業績增速進一步提升的可能性減小;上文提到,在此階段公司估值水平將有較為明顯的下降,除非出現重大的商業模式創新,在一般情況下投資者需適當放低預期。

規律11:主板整體業績不低,可從中發掘價值型標的

與投資者直觀感受不同,主板上市公司業績成長性與中小板/創業板相差無幾。

近3年中,主板標的平均業績增速為13%,而中小/創業板標的分別為12%/13%。考慮到主板標的在估值上較中小板/創業板有一定的優勢,投資者可從中尋找安全邊際充裕、基本面確定性強的價值型標的。

規律12:50-200億市值創業板/中小板公司業績和股價表現極為搶眼

雖然創業板/中小板整體成長性較為平淡,但上述市場中的中盤股卻錄得極佳的業績表現。

以2013年為例,市值在100-200 億的中小/創業板標的平均業績增速為19%/28%,在各市場各市值區間中遙遙領先。

而從估值角度看,50-200億市值創業板/中小板公司恰恰是相對主板溢價最為明顯的標的。

綜合上述兩方面因素,我們認為中等市值創業板/中小板標的仍然是成長股的沃土,投資者應密切關註市值接近上述區間的上市公司。

如果考慮市值結構的因素,創業板/中小板相對主板的估值溢價有一定合理性。

第一,創業板/中小板小市值標的(25 億以下)成長性偏弱,拉低了板塊整體業績增速,但相關標的相對同市值主板股票的估值溢價並不明顯,甚至在很長一段時間內估值低於主板對應標的。

第二,創業板/中小板中50-200 億市值標的估值溢價最為顯著,這部分標的有足夠的業績支撐,高估值名至實歸。

第三,主板中大市值標的業績增速較快,推動了主板整體基本面表現,但由於相關標的想象空間較為有限,故估值水平不可能太高。

規律13:大企業業績表現優於小企業

無論是從A股上市公司總體的層面看,還是從各板塊內部來看,我國上市公司市值規模都與基本面成長性呈穩定的正相關關系,大公司業績增速大概率超過小公司。

這意味著在投資領域,強者恒強、贏家通吃的樸素邏輯勝率較大,而投資者對於彎道超車、競爭格局反轉等投資假設需進行更多驗證。

需要指出的是,上述現象與西方經典生命周期理論並不完全一致。在總量的層面,其原因可能包括:

(1)我國大企業擁有政策和金融資源方面的優勢;

(2)我國大部分行業尚處於成長階段,行業內存在大量兼並重組機會,大企業能夠借助外延擴張實現更快的增長;

(3)我國相當部分行業的規模經濟還未發揮到極致。

從產業的層面觀察:

(1)消費類行業的競爭主要體現為品牌和渠道的競爭,強者恒強的屬性較強,行業龍頭只要不犯戰略錯誤,領先地位很難被顛覆;

(2)TMT 行業存在大量“小而美”的細分市場,收購兼並的機會眾多,強者恒強的特性也較為明顯;

(3)周期性行業中大企業擁有規模效應和成本、技術優勢,但小企業業績彈性更高,故強者恒強屬性稍弱一些。

規律14:必需消費、TMT 成長的持續期較長

我們選定的8個板塊中,除地產由於項目結算原因導致業績滯後於股價,其余板塊的基本面表現和估值排序大體一致。

其中,必需消費、TMT 不但業績平均增速較快,且從市值角度看持續的時間也最長。

從業績平均增速的角度看,必需消費、地產、TMT 基本面歷史表現靚麗,而上遊成長性落後於其他7個板塊。

以近3年為例,必需消費、地產、TMT業績增速分別為16%、15%、14%,而上遊增速僅為5%。

此外,按照業績增速明顯趨緩時對應的市值閾值,主要板塊可分為三組:

閾值較高的板塊:必需消費、可選消費、TMT、中遊設備在市值分別達到800、800、400、400 億後,平均業績增速才有趨緩的征兆;

閾值較低的板塊:上遊、地產業績快速增長的階段大致能持續到50億市值附近;

公用事業、中遊材料增長趨緩的市值閾值居中,在200億左右。

來源:跟我讀研報

美國120年房價的歷史和規律

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_52f179b50102vf62.html近年來,國內一線城市房價屢創新高,同時國人海外購房熱情也空前高漲。

複星國際以總價格7.25億美元購得紐約的第一大通曼哈頓廣場,綠地集團以50億美元購得美國紐約布魯克林的大西洋廣場項目,SOHO與巴西財團聯手以7億美元購買了美國紐約通用大樓40%的股權,中國平安以24億人民幣買下了英國倫敦地標性建築勞合社大樓。2013年12月,萬科亦表示將進軍曼哈頓的摩天大樓。

中國企業在歐美大都市的購房狂潮的背後,是中國高凈值人群的移民潮。

根據中國財富研究機構胡潤的研究,64%的中國百萬富翁已經移民或正在準備帶著他們的財富移民,而有三分之一的中國超級富豪(億萬富翁)已經移民。如果假設這個高凈值人群把5%的可投資產投資在海外房地產,將產生上萬億的需求,還不包括其他的配套服務。這種需求,加上人民幣升值的預期,以及國內房地產的限制和風險,構成了海外擴張的主要原因。

熟悉歷史的人會不由自主地想到80年代末的日本。那時的日本正在經歷長期的地產和股票市場的牛市。很多大企業成立了理財部,經營地產和股票投資,其盈利甚至超過了主營業務。日本大東京的地價據說可以買下整個美國。日本的企業和富人,在經歷了房市的大牛市和日元的升值後,把目光投向海外,而投資的一個主要標的就是美國的房地產。其標誌性事件是1989年三菱地產用13.7億美元買下了紐約曼哈頓的一個地標建築,洛克菲勒中心。無獨有偶,20多年後的今天,根據胡潤報告,中國海外購房的第一目標仍然是美國;曼哈頓的地標建築頻頻被國人拿下。中國人已經成為僅次於加拿大的在美國最大的海外購房團體。

做為投資者,很關心的幾個問題會是,美國現在的房價貴嗎?美國房市的主要規律是什麽?現在在美國購房,會有多高的回報率?

美國的房價歷史和規律

根據美國最權威的凱西·席勒房價指數(席勒是2013年諾貝爾經濟學獎獲得者),從1890年到2013年的123年中,有28年是下跌的(占23%),95年是上漲的(占77%)。其中跌得最深的是2008年,即金融危機最糟糕的一年,跌幅達18%。連續下跌達到5年的只有兩次,第一次是1929-1933年的大蕭條時代,累積跌幅達26%;第二次是2006-2011年的由房地產泡沫破滅引發的金融危機,累積跌幅達33%。

那麽美國的房價在一個正常的年份漲得會有多快?在過去的123年中,美國房價平均內生(幾何)增長率為3.07%。這個數字的邏輯是從哪里來的?在同樣的123年中,美國CPI通脹率為2.82%。如圖一,美國的房價以高於通脹率千分之2.5%的速度漲了一百多年。一般的常識是房地產是抗通脹的,此言不虛。在扣除通脹率後,房價就基本不漲了。

如果我們看10年的累積漲幅,美國過去123年中發生過3次十年累積漲幅超過100%的階段,分別是在1938-1954之間,1969-1986之間,和1995-2007之間。

1938-1954之間的地產大牛市是因為1943-1947年間由於二戰帶來的工業和消費需求,這5年的年均漲幅為17%,扣除通脹後的平均漲幅仍然有10%;其余年份的平均漲幅只有2%,扣除通脹後是負增長。

1969-1986之間的大牛市主要發生在1974-1979之間,平均年增長為11%,但扣除通脹後年增長只有2%;其余年份的平均增長率為5%,扣除通脹率後為負增長。

1995-2007之間的大牛市主要發生在1999-2005年間,年平均漲幅為11%,扣除通脹後仍然有8%。這個超越通脹的漲幅後來被證明是泡沫,房價從2006年開始下跌,引發次貸危機,到2011年,美國房價在扣除通脹後已經低於一個多世紀以前的1895年。

總結一下,美國過去一百多年曾經發生過三次房產牛市。70年代的牛市完全是被同時代的通脹驅動,90年代末到金融危機前的牛市展示的是一個泡沫的形成,即假牛市。真正是由需求拉動的、超過通脹的增長只有1943-1947。長期來說,美國房價的漲幅基本是美國通脹率。

圖一:美國123年扣除通脹後的房價歷史

資料來源:美國勞動力統計局,威斯康辛大學

美國房價會漲多快?

如下圖一表現出美國房市的兩個規律。第一,美國房價的長期增長率為3.07%,略高於美國通脹率。第二,如果房價變動偏離這條軸線,無論太高或太低,其後的趨勢可以預測,即會回到這條軸線。

圖一:美國123年扣除通脹後的房價歷史

資料來源:美國勞動力統計局,威斯康辛大學

這條軸線也告訴我們,截止到2013年,美國的房價在經歷了2006-2011的下跌,和2012-13的上漲後,已經回到、甚至略高於扣除通脹後的歷史平均價位。這表明美國的房價在將來的漲幅不會高於歷史平均(3%)。其他可以考慮的因素包括由於美國退出量化寬松帶來的融資成本的上升,以及美國經濟回暖;這兩個因素對房價的影響是相反的。

除了看通脹調整後的房價,另外一個公認的衡量房價貴賤和預測房價走勢的重要指標是房租對房價的比率。其邏輯是房租代表了真實的需求(而非投資價值),相對於這個需求的房價就可以衡量房價的貴賤。

如下圖二所示,在1960年第一季度到2013年第一季度之間,美國平均房租對房價比率為4.98%。21世紀初的房地產泡沫,表現在房租對房價比率從1999年初的4.8%下降到2006年第一季度的2.98%,下降比率達38%。

圖二:美國房租房價比

數據來源:美國勞動力統計局,威斯康辛大學

如果房租對房價比率遠遠低於歷史平均水平,就像一只市盈率很高的股票,要麽相對於房價來說房租太低,意味著房租會上漲得很快,要麽相對於房租來說房價太高,意味著房價會下跌,或者房租漲房價不漲。

那麽到底是通過房租上升還是房價下跌來讓房租對房價的比率回到歷史平均呢?2007年,美國三位經濟學家(Davisa, Lehnertb,和Martinb)發表了一篇研究美國整體房租對房價比率的文章。文章的摘要,現在讀起來讓人凜然心驚,這樣寫道:“根據美國1960年以來數據我們構建了房租對房價比率的時間序列。我們發現在1960到1995年之間美國的房租對房價比率在5%到5.5%之間,但是1995年後很快下降。到2006年末,房租對房價比率已經到了3.5%的歷史低位。如果房租對房價比率要在今後五年回到歷史平均,房價可能會下降很多。”

後來的故事,如圖二所示,是房租對房價比率的大幅度上升,接近歷史平均。這個調整是通過房價的下降來完成的,包括在2008年發生的美國過去100多年最大的單年跌幅。

個別城市的房價歷史

圖 3.1 紐約實際房價

圖 3.2 波士頓實際房價與通脹率

數據來源:美國勞動力統計局,威斯康辛大學

那麽美國的一線城市是否會遵循不同的房價規律呢?現在讓我們來回顧一下美國一些大城市在80年代末以來的房價歷史。

圖 3.1 紐約實際房價

圖 3.2 波士頓實際房價與通脹率

數據來源:美國勞動力統計局,威斯康辛大學

圖三表現了四個美國一線城市:紐約、波士頓、洛杉磯和舊金山從80年代末到2013年的扣除通脹後的實際房價。如果把紐約房價在1988年初的房價折成一塊錢,那麽到2013年紐約房價在扣除美國通脹後剛好是0.99元;換句話說,紐約過去25年的房價增長率非常準確,正好是美國通脹率;其間經歷了90年代房價大幅度下滑,包括三菱地產於1996年宣布洛克菲勒中心項目破產,以3.08億美元的價格,加上8億美元的債務,賣回給包括洛克菲勒家族在內的美國人;紐約房價在21世紀初開始大幅度上漲,到2006年達到頂點的1.5元,到2013年跌回0.99元,完成了25年的輪回。

類似的,如果在1988年初把波士頓的房價折成1元,那麽到2013年漲到1.08元,相當於扣除通脹後以每年0.3%的速度增長,其間也經歷了和紐約一樣的漲跌周期。如果在1988年初把洛杉磯的房價折成1元,那麽到2013年漲到1.12元,相當於扣除通脹後以每年0.46%的速度增長;如果在1988年初把舊金山的房價折成1元,那麽到2013年漲到1.29元,相當於扣除通脹後以每年1%的速度增長。舊金山的房價漲幅是最大的,一個重要原因是矽谷造富的驅動。

圖 3.3 洛杉磯實際房價與通脹率

圖 3.4 舊金山實際房價與通脹率

結語

作為結語,我希望讀者能夠記住這樣幾個規律。

美國的房價在過去的100多年中的年平均增長率約為3%,略高於美國的通脹率(2.8%)。如果漲幅遠高於通脹率,後面就會沒有增長,或下跌。

這個規律是如此的精準,以至於在這100年中只有1943-1947是唯一的明顯跑通脹又沒有跌回去的階段。這個規律不僅適用於美國平均,而且適用於一線城市。到2013年,美國的平均房價已經超過扣除通脹後的歷史平均,並不是便宜貨,意味著將來房價的年平均漲幅應該會低於3%。這個回報率是否足夠高,是否能達到分散投資的目的,見仁見智。但是中國投資者應該知道這個規律。

長江商學院

大家對玉米怎麼看?違背市場規律的畸形農產品收儲政策難以為繼。 何純在南國

來源: http://xueqiu.com/2657407918/36065445大家對玉米怎麽看?違背市場規律的畸形農產品收儲政策難以為繼。

$中國澱粉(03838)$ 這些年表現不佳與此也有莫大關系。

做多美國玉米期貨,同時做空國內玉米期貨,做一個相對長期的投資,長期看,應當有正回報。

美國玉米從2013年的平均700多跌到現在的370,差不多跌去一半;而國內由於政策保護,一直維持在高位。

白糖也是個畸形的例子。

國內棉花和大豆價格放開之後的暴跌仍然歷歷在目。

以上是國內玉米與國際市場玉米行情2008年以來的對比圖,國際市場早已處於低位,而國內市場還是不正常的維持高位。

中國高價收購玉米全年一半產量都壓在了庫里 要幹啥?來源:華夏時報 作者:陳巖鵬

“老百姓都在把玉米源源不斷地拉到糧庫,臨儲的價格要比市場價高一大截,不賣給糧庫賣給誰?”1月29日,黑龍江省肇東市農民程立波對《華夏時報》記者說。

這並非個案,國家糧油信息中心估計,2014/2015年度國儲玉米庫存可能增加6000萬噸以上,總庫存達到1.2億噸,相當於全國近8個月的消費量。庫存“堰塞湖”割裂了市場各方的聯系,整個產業鏈陷入畸形。

由於原料玉米價格長期維持高位,而澱粉、酒精、飼料等下遊市場產品價格卻長期在低位徘徊,在上下遊的夾擊之下,玉米深加工企業經營深陷困境。而此前被禁止進口的MIR162玉米獲得了農業部的批準,廉價進口玉米對國內高價玉米的沖擊在所難免。

億噸玉米壓庫

1月中旬以來,東北臨儲玉米收購進度繼續加快,且反超去年同期。最新統計顯示,截至1月20日,東北臨儲玉米收購量達到3319萬噸,已反超去年同期3277萬噸的水平。

東方艾格農業資深分析師馬文峰指出,2013/2014年度國家臨儲收購玉米7000余萬噸,目前又增加了3300余萬噸,臨儲收購玉米已經超過1億噸,“相當於全年一半的產量都壓在了庫里。”

托市收購玉米導致國家政策性糧油庫存大幅增加,按照常理,國家收購3500萬噸以上玉米就已經打破了市場供需平衡點,而目前收儲量數倍於此。

“今年國儲玉米庫存增幅將創下歷史最高紀錄。”中國澱粉行業協會相關人士表示。

玉米臨儲政策至今已連續執行了7個年頭。據馬文峰介紹,國家的托市收購,將玉米價格逐年擡高,東北地區的玉米收購價格已由本世紀初的900元/噸上升到目前的2300元/噸,上漲了近1.6倍。

“玉米市場主體價格預期被嚴重扭曲,貿易經營企業空間縮小,造成產區和銷區、東北產區和華北華中產區、原糧和產成品價格呈現倒掛。”國家糧油信息中心市場監測部研究員李喜貴稱。

托市收購的負面影響,實質體現在企業、農民不存糧,而政府糧油庫存則創歷史新高。

企業大面積虧損

中國玉米網信息中心總經理王寶全在調研中發現,由於原料成本居高不下,同時下遊需求不足,玉米嚴重供過於求,現在部分玉米加工企業虧損比較嚴重,開工率不足60%,淡季的時候會降到40%左右。

據有關部門初步估算,今年1月份國內多數飼料企業遭遇“寒冬”,預計月銷量環比下降5%-10%,部分企業環比降幅可能更大。

馬文峰註意到,雖然近期山東深加工企業因節前備貨需求加大了玉米收購量,一度拉動當地玉米價格連續兩日反彈,但在當前全國深加工企業幾乎全線深陷虧損、開工率有限的情況下,收購潛力並不大。

東方艾格農業日前發布的報告亦顯示,酒精、澱粉等深加工利潤明顯下滑。馬文峰坦言,如果政策不調整,玉米深加工企業就活不下去。

“現在玉米原料價格還維持在2300元/噸的高位,但酒精的價格卻比往年下降了不少,尤其是這兩個月出現了大幅下滑,現在根本看不到盈利的可能。”東北一家玉米深加工企業負責人對本報記者說。

實際上,國內的玉米加工企業已經輸在了“起跑線”上。據了解,國內玉米價格比國際高600元/噸。

多家企業界人士告訴本報記者,像酒精、澱粉等玉米加工成品,國內、國際都在一個開放的市場化平臺上競爭,但內外價格倒掛,並且價差在逐年擴大,制約了加工企業的發展,無法同國外巨頭競爭。

進口沖擊將加大

海關數據顯示,2014年1-12月,我國進口玉米259.77萬噸,同比下降20.42%;我國進口玉米平均成本為278.36美元/噸,完稅後為2050元/噸,同比下降63元/噸。

“進口減少,主要是因為去年我國海關退運了大批未經我國批準的轉基因品系MIR162玉米,同時還大量退運了未經我國批準的轉基因品系MIR162玉米酒糟粕。”馬文峰說。

王寶全也向記者證實,去年國家發放了720萬噸的玉米進口配額,但實際進口的玉米一共才263萬噸。

近年來,進口美國玉米和玉米酒糟粕的主要銷售地集中在東南沿海地區,當地很多大型飼料企業出於節省采購成本的考慮,每年均大量采購進口美國玉米和玉米酒糟粕。自去年我國政府加強對進口玉米市場的管理以後,未經我國批準的轉基因品系MIR162玉米和玉米酒糟粕被大量退運,很多飼料企業轉而采購國產玉米做原料。

但國內玉米高昂的價格,令加工企業難以接受。他們更希望國家放開玉米進口,以保證低廉的原料源源不斷地供應。

據馬文峰透露,部分機構及國家統計局下調國內玉米產量,迫使中國政府放開國際市場中部分轉基因玉米的進口。

國家統計局發布的數據顯示,2014年中國玉米產量為2.1567億噸,比去年的2.18億噸減少1%。而與此同時,此前被禁止進口的MIR162玉米獲得了中國農業部的批準。

這意味著2015年進口玉米將大量湧入,同時進口玉米酒糟粕很快也會大量湧入,市場供求格局也會發生較大改變。

海關公布的數據顯示,2012年我國共進口玉米酒糟粕238.22萬噸,2013年進口量在400萬噸左右。馬文峰預計,在2015年進口無阻礙的情況下,玉米進口量將會超過500萬噸。或許,廉價進口玉米的沖擊,僅僅是個開始。

Next Page