- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

預言家眼中100年後的人類生活長什麽樣

唐代天相家袁天罡與李淳風所作《推背圖》演算了唐代之後中國2000多年的國運,60幅圖對應60段讖語,成為中國知名度最高的一部未來學著作(“未來學”的概念在1943年由德國社會學家弗勒希特海姆提出)。且不論應驗程度如何,這種描繪未來光景的動機,古今中外,概莫能外。

但是,經過兩次世界大戰、兩次工業革命和互聯網,人類社會與科技被迅速推向一個高速發展的階段。遠遠超出了數百年前預測家的認知範圍。有一些對預測的驗證非常有趣地說明了這一趨勢。

比如,華納兄弟的創始人之一哈里·華納在20世紀初曾斷言沒人會想讓電影里的演員說話;IBM總裁托馬斯·沃森在1943年曾認為全球計算機市場規模大約有5臺。

在今天看來,這些在當時看來合理的預測令人啼笑皆非。

袁天罡與李淳風所作《推背圖》

到數字時代,比較著名的預測是《連線》雜誌創始人凱文·凱利和他的一系列著作《失控》、《必然》等。這些成文於上世紀90年代之後的內容在今天已經成功得到驗證,比如雲計算、物聯網、虛擬現實、協作等概念都已經成為顯示並實行商業開發。這的確是對互聯網時代科技發展的一次精準預測。

凱文·凱利的精準預測有兩個因素,一是他本人對科技的熟稔,二是預測的時間跨度較短到目前僅有20多年。如果是以100年為時間維度來進行預測的話,恐怕凱文·凱利也不敢輕易斷言。

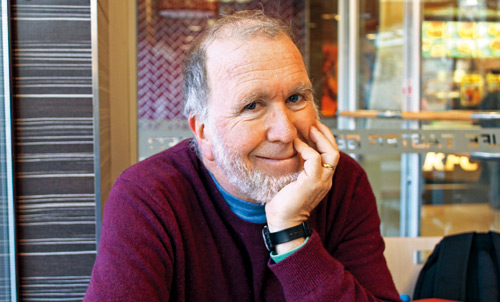

凱文·凱利

比起100年前的企業家,如今多數科技界大佬變得更聰明,對未來的預測也變得更謹慎,因為他們深知當前科技的發展速度不可同日而語,而這種不確定性也為他們帶來令人遐想的商業空間。

盡管如此,這並不妨礙未來學者們仍敢提筆大膽預測百年後的人類生活。

三星的創新團隊SmartThings最近聯合全球最前沿的未來學者、建築師、科技前瞻學者和社會預言家共同完成了一份報告,從居住方式、科研、工作、醫療、科研和休閑等方面預測100年後的人類生活。

“通過節能技術,我們能減少30%的排放,如果有足夠的家庭實現綠色能源,我們可以達到大範圍節能的目標並看到一個更綠色的地球。通過更好地監控和保護我們的家,我們能減少城市的整體犯罪率。通過更好地監控老年人的行為習慣,我們能幫助老人生活得更獨立、更高品質。”SmartThings項目主管默尼汗(James Monighan)在報告中寫道。

在下列一些關鍵領域,該報告展示了目前已經初現雛形且未來存在巨大潛力的變革:

3D打印房屋

計算機根據預設的算法對機械設備和無人機發出指令,按照3D打印的工作原理搭建房屋。實際上,這一技術已初見端倪,美國航天局近期出資南加州大學的一項“輪廓工藝”3D打印房屋項目,一臺類似龍門吊的橋式起重機,加上兩側軌道便可以按照預設圖紙用混凝土打印出房屋的基本結構,再配合機械手臂完成全部搭建。關鍵是,在100年以後,這樣的技術必然得到升級和普及,速度也將大大提升。

真正的新能源

核聚變能的開發將在未來成為重要的能源供應形式。去年11月,德國馬克斯普朗克研究所(Max Planck Institute)在核聚變試驗中通過一臺“仿星器”裝置成功地將氦等離子體在十分之一秒的時間內迅速升溫至100萬攝氏度。要穩定地利用核聚變,必須滿足兩個條件:一是把氚或氘的等離子體瞬間加熱到1億攝氏度,二是至少持續1000秒以達到持續反應。相信100年的時間足夠讓這兩個條件成為現實。除了核聚變能以外,另一種新能源的設想是在太空中捕獲、儲存太陽能,並且輸送會地球。有消息稱,太空發電站的設想能在20年內具備技術可行性,在30年內產生經濟效益。

太空發電站

重新定義城市

根據聯合國2014年的城市化報告,城市人口在2014年已經達到全球總人口的54%,而1960年這一水平只有34%。2015年到2020年城市化人口年增速預計將達到1.84%,2020年到2025年為1.63%,2025年到2030年將為1.44%。所以,城市人口的擴張必定要求重新定義城市生活空間。SmartThings的報告稱,未來城市里的建築物將更多地運用碳納米管等具有穩固結構和多用途的建築材料。水下城市的設想也很可能成為現實,通過技術能在海水中分離出氧氣供海底城市居民呼吸,分離出氫氣能夠用於核聚變發電。地面往上延伸,會出現高度遠遠超過目前最高摩天大樓的超大型生態建築。地面往下延伸,會出現地下大型建築,通過地熱能獲取能源。

人類的自我改造

共生現象會越來越明顯,人類和機器之間的界限愈發模糊。可能會出現家庭用的醫療艙,人類在這樣的設備里可以針對一些疾病和損傷自助完成多光譜成像監測。此外,隨著基因編輯技術的成熟,人類的生物和進化特征完全可以在受控的情況下進行改造和優化,為疾病治療提供新思路。

科幻電影中的醫療艙

距離不再是問題

在未來100年內,超音速燃燒沖壓噴氣發動機將得到軍事用途以外更廣泛的運用。目前,中國是世界上繼美國之後第二個掌握超音速燃燒沖壓式噴氣發動機技術的國家。在亞軌道,即距地球35到300公里高空的飛行軌道,上進行太空旅行的飛行器將直接縮短全球的物流和客運時間,結果即是縮短了國與國之間的距離,加劇人口在全球範圍的流動。甚至,由於房屋建築材料和結構的高度靈活,把整棟房屋通過無人機運送到任何其他地點也並非不可想象的事。

Next Page